JORDI ESTEVA ESCRITOR, CINEASTA,

VIAJERO

JORDI ESTEVA ESCRITOR, CINEASTA,

VIAJERO

Hay una serie de temas que me preocupan, o incluso obsesionan desde la infancia: el mundo árabe y los habitantes del desierto

EDUARDO GARCÍA ROJAS

A Jordi Esteva (Barcelona, 1951) le atraen los géneros híbridos “entre la biografía y las memorias y la literatura de viajes”, aunque no le gusten las etiquetas, lo que hace extremadamente complejo definir si es escritor, cineasta o viajero. A mí me gusta verlo como un poeta, aunque no haya escrito versos, pero sí una serie de libros que nacen de adentro hacia afuera. Y esto solo lo consiguen los que son muy escritores y tienen cosas que contar. Y Esteva tiene muchísimas cosas que contarnos, no ya solo por su vocación de trotamundos, sino por su manera de entender a los demás y, lo que es más importante, a sí mismo.

La vida de Jordi Esteva ocupa, de momento, dos libros cuya lectura va más allá de lo fascinante. Y sólo leyéndolos es cuando uno comprende que hombres así, pocos. Muy pocos. Se puede comprobar con la lectura de El impulso nómada y Viaje a un mundo olvidado, ambos publicados en Galaxia Gutenberg, y ambos libros de referencia si

uno quiere adentrarse en la cabeza y el corazón de un artista que lo mismo escribe, que dirige o fotografía territorios que quizá hoy ya no existan.

- Escribe: “Nunca me gustó viajar. Jamás quise acumular países ni atravesar desiertos o descender ríos impetuosos. Por eso me seguía sorprendiendo cuando me presentaban como viajero o, peor aún, como aventurero”. ¿Cómo le gusta que le presenten: escritor y cineasta?

“Nunca he tenido un interés especial en viajar por viajar. De hecho, me ha gustado ir a lugares, casi siempre lejanos, para vivir en ellos y conocer a la gente. Me ha interesado siempre, aún sin saberlo en los inicios, el enfoque antropoló-

gico y tratar de conocer al hombre por lejos que estuviera. No me he dedicado a recorrer los cinco continentes; aunque de seguro en cualquier sitio encontraría algo de interés. Hay una serie de temas que me preocupan, o incluso obsesionan desde la infancia: el mundo árabe, los habitantes del desierto, los navegantes árabes, la espiritualidad africana con sus ceremonias de trance y de posesión. Todo ello me ha impelido a viajar. Con los años, compruebo como he regresado una y otra vez a los mismos lugares por lo tanto no me considero viajero al uso. Aventurero porque no queda otro remedio; desde luego he pasado por mil trances inquietantes nunca buscados. Incluso me han llegado a encarcelar por pertenecer supuestamente a un complot trotskista que pretendía derrocar al gobierno de Mubarak en Egipto por la fuerza armada. Estuve un mes largo en una prisión de alta seguridad algo que, naturalmente, no recomiendo a nadie. ¿En cuanto a sí me considero escritor o cineasta? En realidad, yo empecé como fotógrafo, pero luego necesitaba poner los pies de foto y escribir textos que las acompañaran. Por tanto, empecé a escribir. Fui cogiendo soltura con mis diarios y también con mi labor periodística en Ajoblanco. El cine vino más tarde. Los tres lenguajes me sirven para hablar de lo mismo: los mundos olvidados, la literatura oral, el vínculo con los ances-

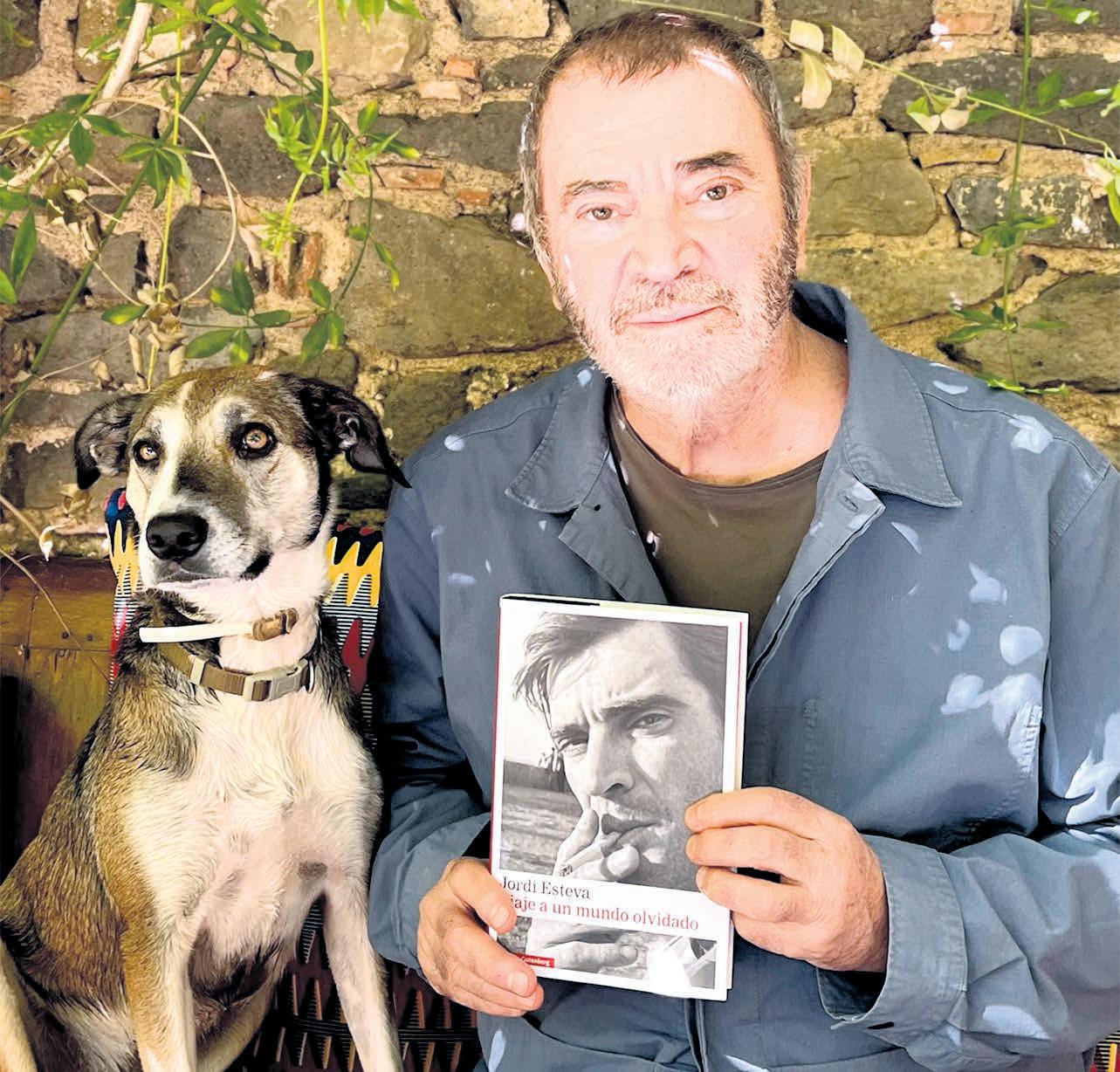

Jordi EstEva Es Escritor y fotógrafo. intErEsado En oriEntE y En África, ha rEsidido cinco años En El cairo. EntrE sus libros, dEstacan: ‘los oasis dE Egipto’, ‘Mil y una vocEs sobrE las sociEdadEs ÁrabEs EnfrEntadas al dEsafío dE la ModErnidad’. otros libros son ‘viaJE al país dE las alMas’ y ‘los ÁrabEs dEl Mar: la búsquEda dE los Marinos ÁrabEs quE rEcorrían El índico En sus vElEros siguiEndo la ruta dE los MonzonEs’. En la iMagEn, con un EJEMplar dE ‘dibuJos dE siwa’ (2024) y, En la pÁgina siguiEntE, Junto a bruixa.

tros y con un mundo antiguo que está desapareciendo o que ya ha desaparecido casi sin darnos cuenta”.

- ‘Viaje a un mundo olvidado’ puede entenderse como la segunda parte de sus memorias, recuerdos que comenzó con ‘El impulso nómada’... Aprecio en este libro un tono no sé si desengañado, pero sí más resignado. ¿Habrá un tercer y un cuarto volumen más de sus memorias?

“Desengañado no. Quizá más viejo, más maduro. Viaje a un mundo olvidado es un libro distinto a El impulso nómada que es en realidad una novela de aprendizaje. La creación del “yo” de un niño que lucha en una época gris y mojigata contra una sexualidad en aquellos tiempos prohibida que iba aflorando. También contra una manera de pensar y unos valores que no compartía de su familia o los inculcados por los curas y que vive la irrupción de la contracultura de los años sesenta como liberación. Esas ganas de salir al mundo están propiciadas sin duda por las ideas de la generación beat y trata de vivir de manera alternativa. Incluso viaja a la India por tierra durante más de medio año. En cambio, Viaje a un mundo olvidado es en cierto modo el making off de todo lo que vino después. Arranca con el desengaño de la cárcel en Egipto y el fin de la vida nómada. Con la terrible constatación de la imposibilidad de ser libre. Una sensación nueva para mí que fue muy frustrante y me costó una depresión que me duró muchos años. ¿Un tercer o cuarto volumen? ¡No, por Amón-Rá! Ya no tengo ganas de salir al mundo ni tampoco de escribir cosas intimistas. Sin embargo, estoy escribiendo aunque no sé muy bien a dónde me llevará lo que estoy

haciendo. Pero estoy trabajando a gusto”.

- Colaboró con la revista Ajoblanco, publicación referente para varias generaciones de españoles, ¿qué recuerda de aquellos años? ¿Cree que en la España actual sería posible publicar una revista de este calado?

“Los años de Ajoblanco fueron muy interesantes porque la revista apareció en un momento flojo culturalmente. En pleno auge de las marcas y de la era del yo. Los referentes ya no eran Janis Joplin o Jimi Hendrix, sino futbolistas o, incluso, supermodelos, como Naomi Campbell o Claudia Schiffer. El de los ochenta era un mundo más egoísta, muy preocupado por el diseño, las tendencias las modas... Los valores solidarios y alternativos de la década anterior habían quedado arrinconados. Nosotros quisimos recuperar de nuevo ese espíritu con una revista cultural abierta a todas las tendencias nuevas y, sobre todo, al Sur. A mí me interesó mucho contar la experiencia de mis cinco años egipcios y lo aprendido viajando por Oriente y África. Dar a conocer a escritores desconocidos en el norte. En la revista, hablamos de Naguib Mafhuz antes de que le dieran el Nóbel, de Sonallah Ibrahim o de Fátima Mernissi. De cineastas como Satyajit Ray. Es decir, de toda una serie de personajes, hoy bastante conocidos, pero que en aquel momento resultaba incluso algo excéntrico hablar de ellos. Todo cambia y yo creo que hoy las cosas van por otros circuitos, quizá a los jóvenes no les interese la prensa tradicional sino lo que circula por internet y entonces no sé si tendría cabida una revista como Ajoblanco . En todo caso, les corresponde a los jóvenes buscar su manera de expresarse”.

- ¿Qué tuvo la Barcelona de aquellos años? Fue la capital cultural de un país sumido en el blanco y negro del franquismo. ¿Por qué se perdió todo eso?

“Barcelona era un foco cultural. Allí se respiraba muchísima libertad porque, de

alguna manera, se empezó a actuar como si ya no existiera el franquismo. Aquellos movimientos alternativos no surgieron de la nada. Había el precedente de la generación anterior, de la gauche divine , un fenómeno un tanto clasista y burgués y, luego, ya vino todo este movimiento contracultural que daba la impresión de que las diferencias y barreras sociales se estaban derribando, aunque el tiempo volvió a recolocar las cosas en el sitio de siempre. Surgió el pujolismo y se puso el acento en buscar la identidad que había sido suprimida por el franquismo, pero se cayó en un provincianismo, cosa que me parece también ocurrió en Madrid porque, finalmente, la movida era algo bastante pue-

Aquellasganasdecomerse elmundoacabaron.España entró en el club de los ricos

blerino y mediocre. En el fondo, aquellas ganas de comerse el mundo acabaron porque España entró en el club de los ricos. Francia, Alemania o Italia culturalmente dejaron de ser interesantes. Se convierten en museos que revisitan una y otra vez lo que ocurrió en el pasado y yo creo que es lo que nos está pasando aquí”.

- En ‘Viaje a un mundo olvidado’ habla nada más comenzar de un escritor, Paul Bowles, que no sé si fue un autor que

determinó su formación intelectual. ¿Qué recuerdos tiene de él?

“Coincidí con Paul Bowles hace muchísimos años. Yo debía tener unos dieciocho recién cumplidos. Lo cuento en Viaje a un mundo olvidado Era un bohemio, iba acompañado de un amigo y portaba un enorme magnetofón con el que habían registrado ceremonias de trance y músicas bellísimas del Atlas porque además de escritor era músico e investigador etnográfico. Mis tres amigos y yo éramos unos niñatos atrevidos que íbamos altos de majoun , una droga muy potente hecha de semillas de datura, resina de hachís y otros componentes que vendían las panaderas de Marrakech y estábamos como en pleno viaje cuando aparecieron estos dos señores en un hotelucho perdido en el en el Atlas. Les divertimos y les provocamos ternura sin duda. El propio Bowles habla de sus experiencias con el majoun. Se moría de risa. Años más tarde, volví a coincidir con él en Tánger. Teníamos amigos comunes, como Rodrigo Rey Rosa o Mohamed Chukri, pero Paul ya estaba en una etapa de su vida en la que apenas hablaba. Permanecía todo el día en cama tapado con una manta. Era un hombre que ya se estaba despidiendo de la vida. En realidad, no es un escritor determinante para mí. Lo respeto muchísimo; tiene novelas interesantísimas, pero lo he leído tarde y no ha sido determinante, como sí lo ha sido un Mohamed Chukri u otros muchos escritores. Habla de la experiencia de un hombre profundamente europeo, aunque fuera de Nueva Inglaterra, en un territorio extraño, salvaje y hostil. En cierto modo, desde la superioridad occidental”.

- ‘Viaje a un mundo olvidado’ está escrito en El Cairo, una ciudad en la que ha vivido varios años y en donde, escribe, se reiventó porque “ahí era libre y no tenía pasado”. El Cairo de ahora ¿sigue siendo el que recuerda o también ha pasado a formar parte de ese mundo olvidado?

“El Cairo ya pertenece a un mundo olvidado. Es una ciudad enorme que ha cambiado mucho. Se tardan horas en cruzarla de una punta a otra. Es difícil quedar con los amigos porque te pasas dos horas en un taxi colectivo. Ahora han destruido la ciudad de los muertos, un lugar histórico de la época de los mamelucos o han construido el tan cacareado nuevo Museo del Cairo del que he visto fotografías y me parece tristísimo y deplorable. Una vez más, ganan los arquitectos. Han querido hacer una obra que proporcione prestigio al gobierno, pero cuando veo esas estatuas bellísimas de Ramsés II perdidas entre aquella arquitectura banal, ya pasada de moda antes de inaugurar el edificio, me entristezco. Parece que al pobre Ramsés II lo hayan plantificado en la entrada del aeropuerto de Pekín o en un plato de Tele5”.

- Una bomba de ETA frente a su apartamento le obliga a replantearse las cosas... ¿Qué sacó en claro tras la explosión?

“Estaba pasando por una depresión tras mi expulsión de Egipto, donde tenía la sensación de haber logrado penetrar en una de esas láminas de mis libros de niño en las que se veía un camino que iba hacia unas montañas lejanas. De pronto, como en el cuento de la lechera, todo se vino abajo. Me encarcelaron acusándome de cosas horribles y me expulsaron. No pude regresar en veinte años. Al llegar a Barcelona, la ciudad de la que había huido hacía tantos años, pasé por una etapa, diríamos, mística, encerrado en casa escuchando música religiosa y a la gran cantante egipcia Um Kulsum. Una noche salí a la calle y me dediqué a todo lo contrario: a cerrar los bares de peor fama del entonces llamado Barrio Chino. Me estaba autodestruyendo; incluso un día me desperté entre vómitos y otro con el colchón en llamas. La explosión de la bomba de ETA frente a mi casa, que rompió todos los cristales, ya fue la guinda y entonces pensé que tenía que hacer algo determi

Domingo, 1 de diciembre

nante porque la vida que llevaba lejos de mi paraíso egipcio me estaba llevando a la destrucción. Justo por aquel entonces, recibí una llamada providencial de Pepe Ribas preguntándome si estaría dispuesto a resucitar con él la segunda etapa de Ajoblanco Naturalmente, le dije que sí. Aquello me salvó. Dejé las drogas y la bebida y, al poco tiempo conocí, a Jordi, mi pareja desde hace más de treinta años”.

- Y viaja a Calcuta, ciudad que, para Günter Grass, es “el excremento de Dios”. ¿Encontró lo que buscaba en sus calles y plazas, entre sus gentes?

“Calcuta es una ciudad extraordinaria. La ciudad fue la capital de la India y su centro y laboratorio cultural. De ella han surgido Rabindranath Tagore, varios premios Nóbel, grandes matemáticos y el cine de Satyajit Ray o de Mrilal Sen. También numerosos movimientos políticos y culturales de cariz progresista. Sus habitantes adoran la cultura. Hay cantidad de puestos de libros de viejo con verdaderos tesoros en bengalí y en inglés. Tras la traumática división de la India, fue invadida por millares, por no decir millones de hindúes de la zonas musulmanas que pasaron a formar parte del Pakistán Oriental, hoy Bangla Desh. Es sin embargo una ciudad vibrante. Allí fui feliz descubriendo aquel mundo. Es la ciudad más interesante, a mi parecer de la India. De lejos”.

- Escribe en el libro que, en 1972, “nos sentíamos hippies”, aunque se pregunta usted mismo “¿qué era ser hippie en realidad?” La pregunta es ésa: ¿que es ser hippie en realidad?

“La palabra hippy se ha desprestigiado mucho, en realidad prefiero la palabra beatnik de quienes fueron, en cierto modo, sus sucesores. De Jack Kerouac o Alan Ginsberg. Toda esa contracultura americana de Bob Dylan, incluso de Patti Smith, la última poeta beat. Me parecen más interesantes y menos folclóricos. Cuando asistí al famoso concierto de la isla de Wight o fui a la India con mis amigos en un Land Rover destartalado, fue una decepción encontrarme

con los supuestos hippies. Era un mundo que no me interesaba en absoluto todo eso de las fiestas de la de la luna llena viendo las estrellas… No, no me interesaba. Prefería estar con la gente del país. Me fascinó Irán con sus jardines, su poesía y su arquitectura. La antigua cultura que hunde sus raíces en el zoroastrismo. Para mí fue un gran descubrimiento y es un país al que he regresado alguna vez y que me fascina a pesar de ese régimen tan terrible que hay, pero la gente resiste a ello y las mujeres son formidables”.

- ¿De dónde le viene su gusto por escribir en torno a culturas periféricas, de dar a conocer su cine, música y literatura?

“Pues seguramente porque de niño viajaba sin salir de la habitación gracias a los libros de geografía, a los mapas y al atlas podía huir del de aquel ambiente tan cerrado y gris del colegio de curas y de las amistades impuestas. Me sen-

tía feliz leyendo los libros que tenía mi padre de Egipto o de los pueblos del mundo. Eso fue el germen que más tarde fructificaría y me haría salir al mundo a buscar todo lo que había soñado. Para mí viajar ha sido buscar los sueños de la infancia”.

- Y viaja a Costa de Marfil, viaje que hace por su afán de registrar “los mundos que desaparecen”. Esos mundos que aparecen en ‘Viaje a un mundo olvidado’ ¿ya no existen?, ¿cómo los dejó reflejado en sus películas?, ¿qué trató de destacar en todas ellas?

“He conocido muchos lugares que permanecían aún ligados a un mundo atávico. A posteriori, he visto que lo que me ha interesado es la literatura oral, la poesía de los relatos de los ancianos que para mí eran sabios, aunque quizá no supieran leer o escribir. He salido en busca de su memoria. La memoria de culturas y de vivencias que de no recopilarlas se iban a perder irremisi-

recuerdos plasmándolos en libros o en películas?”

- En ‘Viaje a un mundo olvidado’ habla de experiencias que bordean lo sobrenatural, ¿cuál es su conclusión sobre lo que vio?, ¿hay algo más allá o todo es un psicodrama?

blemente y que me hace pensar en la frase de Amadou Hampâté Bâ, el escritor y pensador malinense, cuando decía que cuando muere una anciano en África es como si se quemara una biblioteca entera. Brillantísima frase aplicable a cualquier otro lugar del mundo”.

- En el libro, explica que deja la revista ‘Ajoblanco’ porque tuvo la impresión de que reprimía su espíritu nómada. ¿Jordi Esteva se ha vuelto sedentario o sigue siendo el nómada de antes?

“La edad desde luego pesa. Me he pasado media vida o casi toda la vida buscando esos lugares olvidados y los sueños de la infancia y... ¿qué queda cuando se han cumplido los sueños?, ¿qué hacer? Muy sencillo: volverlos a soñar, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy cosechando lo que he ido sembrando a lo largo de mi vida. ¿Qué mejor que viajar entonces sin salir de mi estudio, con mis sueños y mis

“Los fenómenos de trance han sido estudiados por psiquiatras y antropólogos. Mi amigo psiquiatra Jordi Obiols, con quien sostengo a menudo conversaciones sobre estos temas, me hablaba de los éxtasis y los auténticos viajes místicos de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, que salían de sí mismos en unos viajes propiciados por la ingesta de mendrugos en mal estado que contenían sin duda cornezuelo del centeno, que es el principio del LSD. También por el ayuno y al estar recluidos en aquellas celdas a oscuras, todo eso propiciaba auténticos viajes a veces astrales. También me habló de Dostoievski, que salía de sí mismo por la epilepsia. El trance y la posesión están explicados científicamente. Yo he asistido a numerosas sesiones y no se trata de ningún simulacro. Lo que no significa que yo crea en los espíritus, en la diosa del agua o en el dios de los truenos, porque yo soy un descreído, pero sí creo que los oficiantes y sacerdotes animistas se dejan poseer quizá por alguna parte de sí mismos a los que solo pueden acceder en estado de trance. A alguna de esas partes desconocidas del cerebro. Son capaces de acceder, al igual que los grandes místicos cristianos o musulmanes, a lo sagrado por llamarlo de algún modo. Lo creo porque además lo he visto. He convivido con esas personas durante muchos meses y, en diversas ocasiones, mientras hacía la investigación para mi libro Viaje al país de las almas o Viaje a un mundo olvidado, y también he hecho dos películas Komian y Retorno al país de las almas sobre estos temas. Por tanto, sé de lo que estoy hablando”.

- Dice en el libro que todos estos pueblos que conoció están perdiendo las fuentes de su sabiduría por culpa de la globalización...

“El islam y el cristianismo

avanzan en África y hacen creer a esos pueblos tradicionales apartados que sus creencias son diabólicas. Es un discurso exactamente igual al de los misioneros de un par de siglos antes. El mundo está cambiando y muchas de esas creencias quizá ya no tengan lugar en esta época. Lo que es una lástima es que con su desaparición se acabe echando por la borda toda una cosmogonía y una gran literatura, aunque sea oral y también toda la farmacopea del bosque, porque no olvidemos que las sacerdotisas y los sacerdotes animistas son también doctores tradicionales y poseen una gran conocimiento de las virtudes de las plantas del bosque.

- ¿Quiénes son los árabes del mar?

“Los árabes del mar son los navegantes árabes que ya incluso desde antes del islam seguían unas rutas en sus veleros propulsados por los monzones. Tenían un gran conocimiento de esos vientos lo que les permitía viajar y recorrer distancias enormes con sus frágiles navíos. Desde los puertos de Arabia difundieron su cultura con el comercio por toda la costa africana, algunos puertos de la India, Indonesia incluso llegaron a China en el siglo IX. De su aventura hablo en mi libro Los árabes del mar que por cierto será reeditado esta primavera por galaxia Gutenberg”.

- ¿Y cómo cineasta que es lo que más le preocupa por mostrar en sus películas?

“Lo mismo que en mis libros: la sabiduría de los ancianos y el nexo con el mundo antiguo. Temas que ya me hacían soñar desde pequeño. Me gusta mostrar al hombre y a la mujer, que son exactamente iguales en todas partes y con las mismas preocupaciones”.

- ¿No le ha tentado la ficción?

En literatura de momento no. Me atraen esos géneros híbridos entre la biografía y las memorias y la literatura de viajes. En cuanto a la ficción en el cine pues de hecho estoy acabando El impulso nómada una película que no es un documental sino una obra de ficción basada en uno de los

primeros capítulos de mi libro del mismo nombre. En la pantalla, un niño, que no se llama Jordi sino Miguel para distanciarlo en cierto modo de mí mismo, vive en un verano una crisis o mejor dicho una catarsis en la que se da cuenta de su lugar en el mundo y que no quiere seguir los dictados de los mayores y hacer lo que se espera de él. Quiere huir con los gitanos, pero aún es demasiado pronto y sufre una crisis religiosa. Deja de creer y todos ello sucede en este verano tan importante. Es lo que he querido plasmar en esta película desde luego autobiográfica”.

- Y llega a la isla de Socotra, una isla mágica, con un fabuloso bosque de dragos... ¿Qué impresiones guarda de este viaje? ¿Y cómo lo refleja en Socotra, la isla de los genios?, ¿por qué genios?

“Para mí, Socotra siempre ha sido un sueño. Desde que de pequeño hacía girar la bola del mundo y lo detenía en un punto pequeño perdido en el océano Índico entre Arabia y África. Sin embargo, era muy difícil saber algo de esta isla. Los antiguos decían que era la isla del ave Roc y del ave Fénix. Quizá el legendario país de Punt al que la faraona Hatchepsut enviaba sus naves. De ahí provienen el incienso y la mirra que también fue a buscar Belquis, la reina de Saba. También el draco que también se da en las Islas Canarias, aunque en Socotra crecen a millares formando auténticos bosques. Los árabes lo llaman “el árbol de la sangre de los dos hermanos” porque dicen que cuando Caín mató a Abel con la quijada de un asno la sangre que cayó fecundó la tierra y entonces brotó el primer draco”.

- Estos viajes a un mundo olvidado ahora que ha escrito el libro ¿son viajes recuperados o perdidos?

“No son viajes perdidos porque están en mi mente. Con solo cerrar los ojos regreso a esos queridos lugares. Es lo que hago cada día en mi estudio, reviviéndolos, clasificando fotos, editando libros a partir del archivo que guardo o incluso con los recuerdos. Escribiendo de nuevo” n

E. C.

El Festival de Góspel de Canarias llega a su XIX edición, consolidándose como uno de los acontecimientos musicales más esperados de las islas.

Paula Concepción, productora del Festival, anuncia algunos de los conciertos que se podrán escuchar: South Carolina Góspel Singer (5, 6 y 7 de diciembre, Teatro Leal y 8 diciembre, Auditorio Guía de Isora), Mississipi Mass Choir (14 de diciembre, Auditorio Alfredo Kraus), PowerHouse Gospel Choir (21 de diciembre, Auditorio de Adeje), Banda de Música de Santa Cruz de Tenerife + Power House Gospel Choir (22 diciembre, Plaza de la Candelaria) y Powerhouse Gospel Choir (7 de diciembre, Auditorio de La Gomera). Toda la programación se puede consultar en el sitio web www.gospelcanarias.com/.

Desde su creación, el Festival de Góspel de Canarias ha enfrentado el desafío logístico de la insularidad, pero como explica Paula Concepción, esta desventaja se ha transformado en una fortaleza: “La desconexión del continente nos permite ofrecer una atmósfera íntima, donde los asistentes y participantes pueden sumergirse en el espectáculo de una manera más cercana y personal”. El Festival no sólo trae lo mejor del góspel internacional, sino que también apuesta por el talento local. Coros y solistas canarios han compartido escenario con figuras mundiales, lo que ha inspirado la creación de una escuela de góspel y la formación de nuevos grupos en las islas. Este enfoque no solo eleva el nivel artístico, sino que también conecta profundamente con el público al integrar las

South Carolina GóSpel SinGer aCtuará loS díaS 5, 6 y 7 de diCiembre, en el teatro leal y el 8 de diCiembre, en el auditorio Guía de iSora. el Conjunto Sale de la refundaCión ampliada del Grupo f o.C.u.S. GoSpel SinGerS que partiCipó en laS GrabaCioneS de artiStaS Como God’S property, trin-itee 5:7, the miGhty CloudS of joy y dorinda Clark-Cole, entre otroS Wayne ravenell fue Su fundador y direCtor muSiCal. SuCedió en la Ciudad norteameriCana de CharleSton, en Carolina del Sur, en 1997.

raíces culturales locales en un género que nació en África y evolucionó en América.

Mantener un Festival durante casi dos décadas requiere un proceso de selección riguroso y enfocado en la diversidad musical. Según Paula Concepción, la excelencia artística es primordial: “Buscamos artistas con una trayectoria sólida, talento vocal y compromiso con el género, que representen tanto la tradición del góspel como sus expresiones contemporáneas”. El Festival también fomenta la inclusión de coros locales y colabora con bandas municipales.

La directora destaca que los mensajes universales de esperanza y unidad lo hacen accesible a todo tipo de audiencias: “Muchos asistentes han descubierto en el góspel una conexión emocional, incluso sin tener un

conocimiento previo del género”.

Paula Concepción subraya la importancia de una buena preproducción y el apoyo de las administraciones locales: “El trabajo previo es esencial para sortear las dificultades. Además, contamos con el respaldo de instituciones que comprenden los retos de la insularidad y apoyan nuestra labor”.

El Festival ha desarrollado actividades paralelas que incluyen talleres de canto, masterclasses con artistas internacionales y encuentros con músicos. “Queremos que la gente viva el góspel desde dentro, entendiendo cómo se canta y se siente”. Entre estas iniciativas, destacan el Gospel Summit, celebrado en Candelaria, y las jornadas de aprendizaje del coro Gospel Shine Voices, conocidas como Gospeliando n