8 minute read

COMMUNICATION IS KEY

Die Quartiersgarage bietet nicht nur private Pkw- und Fahrradabstellplätze. Bewohner:innen können in der integrierten Mobilstation flexibel zwischen dem eigenen Pkw, Carsharing, Fahrrad, E-Bike, Lastenrad oder Bollerwagen wählen. Der Quartiersplatz ist ein integraler Bestandteil des Quartierlebens und das soziale Zentrum der Havkenscheider Höhe.

Bochum hat wie fast alle Kommunen im Ruhrgebiet diese Aufgabe erkannt: Wir haben schon frühzeitig Klimaschutzkonzepte verabschiedet und umgesetzt. Der OSTPARK ist für uns ein ökologisches und klimapolitisches Modellvorhaben. Warum? Weil wir die beiden Quartiere Feldmark und Havkenscheider Höhe klimaangepasst und somit zukunftsträchtig planen, um genau diesen klimatischen Herausforderungen entgegentreten zu können. Im Jahr 2014, also sehr früh vor der Realisierung des OSTPARKS, haben wir das Projekt Plan4Chance gestartet: Zusammen mit der Ruhr-Universität Bochum, dem Deutschen Institut für Urbanistik und der Eimer-Projekt Consulting haben wir wissenschaftlich untersucht, wie und mit welchen Mitteln Klimaanpassungsaspekte — vor allem in Bezug auf Hitze, Frischluft und Regenwasser — bei Planung und Umsetzung der neuen Wohnquartiere und der Grünflächen eingebracht werden können. Die Ergebnisse spiegeln sich in den konkreten Planungen wider: Frischluftschneisen, also größere Baulücken, werden im OSTPARK für eine Frischluftzufuhr sorgen, damit warme Luft abziehen kann und nicht wie eine Glocke über der Stadt hängt. Außerdem haben wir im OSTPARK ein zukunftsweisendes Regenwassermanagement: Der oberirdische Wasserlauf, der die beiden Quartiere miteinander verbindet, dient der natürlichen Niederschlagsentwässerung und lässt Wasser verdunsten. Die Konsequenz: Die Umgebung kühlt sich ab. Eine weitgehende Dachbegrünung der Gebäude und ein hoher Grünanteil auf den Freiflächen soll ein zu starkes Aufheizen im Sommer verhindern und zugleich Wasser bei Starkregenereignissen speichern. Durch eine kompakte Bauweise achten wir außerdem darauf, nicht zu große Flächen zu nutzen und zu versiegeln. Gebäudesockel zur Starkregenvorsorge, Verschattungselemente, helle Farben an den Gebäuden und der Einsatz klimaschonender Fernwärme sind weitere Punkte, die ich in diesem Zusammenhang auflisten möchte. Es ist eine ganze Fülle an Maßnahmen, um den OSTPARK klimaangepasst für die Zukunft aufzustellen. Apropos Dach. Angesichts der aktuellen Entwicklungen im und Prognosen für den Energiemarkt bzw. im Kontext der Energiewende wird dezentralen Energiesystemen eine immer größere Bedeutung zugesprochen.Wird dieserAspekt im Konzept der Havkenscheider Höhe aufgegriffen, und wenn ja, wie? Inwiefern spielt Photovoltaik hier eine Rolle bzw. was ist hier geplant?

Photovoltaikanlagen bzw. Sonnenkollektoren sind auf den Dachflächen der Gebäude im OSTPARK fest eingeplant. Und nicht nur das: Energieeffiziente Bauweisen und Möglichkeiten der passiven und aktiven Nutzung von Solarenergie sowie von anderen erneuerbaren Energien werden wir bei anstehenden Vermarktungen der Bauflächen begünstigend bei der Grundstücksvergabe berücksichtigen. Auf unseren Quartiersgaragen in der Feldmark und Havkenscheider Höhe ist ebenfalls eine Photovoltaikanlage vorgesehen – sie soll sogar einen Teilbedarf der Ladestationen für E-Fahrzeuge in den Garagen decken.

Haben Sie sich angesichts der aktuellen Energiekrise veranlasst gesehen bzw. sehen Sie sich veranlasst, bei den Planungen nachzusteuern? Inwiefern kann aus Ihrer Sicht das neue Quartier bzw. können einzelne Quartiere generell einen Beitrag zur Energiewende leisten? Wie verändert sich hier auch die Rolle der Stadtplanung?

Stadtplanung muss auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren. Daher sind nachhaltige und klimaresiliente Quartiere unsere Zukunft. In der Havkenscheider Höhe und auch in der Feldmark leisten wir mit unseren Planungen einen enorm wichtigen Beitrag. Schon lange vor der Energiekrise haben wir das gesamte Spektrum von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien mitgedacht. Denn wir wollen ein zukunftsweisendes Energiekonzept umsetzen, das langfristig angelegt ist.

Die Energiewende ist eng gekoppelt mit der Mobilitätswende – in welcher Hinsicht wird im neuen Quartier dieser Sektorkopplung eine Rolle zugedacht, etwa durch die Planung entsprechender EMobilitätsinfrastruktur?

E-Mobilität spielt in der Havkenscheider Höhe eine bedeutende Schlüsselrolle. In der Mobilstation, die in der Quartiersgarage integriert ist, können sich Bewohnerinnen und Bewohner zum Beispiel E-Bikes oder E-Lastenräder ausleihen und die E-Fahrzeuge laden. Den Verzicht aufs Auto erleichtern zudem unsere Mobility Points. Die Stellplätze für Räder mit Ladestationen, die direkt an Haltestellen installiert werden, erhöhen den Anreiz, E-Bikes und E-Lastenräder für Kurzstrecken zu nutzen. So können Bewohnerinnen und Bewohner bequem mit dem Fahrrad an eine der Haltestellen fahren, das Rad abstellen und mit Bus und Straßenbahn weiter bis an ihr Ziel kommen.

Das Mobilitätskonzept für den OSTPARK bzw. die Havkenscheider Höhe soll die Belastung durch motorisierten Individualverkehr innerhalb und außerhalb des Quartiers minimieren. Was sieht das Mobilitätskonzept für die Havkenscheider Höhe ganz konkret vor, wie kann dieses Ziel erreicht werden? Wie sieht die räumliche Zuordnung bzw. Verteilung für das Thema Mobilität aus?

Mit der Havkenscheider Höhe werden wir bis 2026 eines der ersten autoreduzierten Quartiere in Bochum realisieren. Das bedeutet, dass im Quartier Rad- und Fußverkehr Vorrang haben. Um das erreichen zu können, bedarf es ein Umdenken auf vielen Ebenen. In der Havkenscheider Höhe reduzieren wir den Flächenbedarf für den motorisierten Individualverkehr. Dies gelingt zum einen über einen Stellplatzschlüssel von 0,8 für frei finanzierten bzw. 0,7 für öffentlich geförderten Wohnraum sowie 1,0 für Eigentumswohnungen. Zum anderen finden Autos Platz in einer zentral gelegenen Quartiersgarage, in der der Großteil der privaten und öffentlichen Pkw geparkt werden. Eine Vielzahl der Autos verschwindet also aus dem Sichtfeld der Bewohnerinnen und Bewohner. Die positive Folge davon ist, dass wir im Quartier weniger asphaltierte Flächen für Parklätze benötigen und die Straße durch verkehrsberuhigte Bereiche zum öffentlichen Raum wird – zum Fahrradfahren, Spielen, Joggen oder Walken. Wir möchten eine neue Antwort auf die Frage geben, wem der Straßenraum eigentlich gehört: etwa Autos, die den Großteil des Tages parken, oder den Bürgerinnen und Bürgern? Unsere Planungen machen es sogar möglich, problemlos auf das eigene Auto zu verzichten, denn auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen, ist in der Havkenscheider Höhe ein Leichtes. Bewohnerinnen und Bewohner können Leihfahrräder, E-Bikes oder Lastenräder flexibel nutzen, und die Fuß- und Radwege innerhalb sowie außerhalb des Quartiers sowie ein dichtes ÖPNVNetz binden die Havkenscheider Höhe optimal an. Dass wir mit unseren Mobilitätsplanungen für die Havkenscheider Höhe richtig liegen, hat eine große Auszeichnung bewiesen: Für unser Projekt „Havkenscheider Höhe – höchst mobil“ wurden wir als eine von insgesamt sieben Kommunen in NRW vom Ministerium für Verkehr des Landes NRW ausgezeichnet. Neue Mobilitätsmuster spiegeln sich in räumlichen Zuordnungen. Stadtplanung muss heute das denken, was Jahre später funktionieren und Akzeptanz finden soll. Was ist im Kontext der HavkenscheiderHöhediegrößteplanerischeHerausforderung(gewesen)?

Das war klar die Überzeugungsarbeit, dass neue Wege gegangen werden müssen, um Problemen zu begegnen und ihnen in Zukunft mit innovativen und alternativen Lösungen entgegenzutreten. Unsere Mobilität wird und muss sich verändern. Das bedeutet sicherlich auch, dass man das eigene Verhalten anpassen und sich an neue Mobilitätsformen gewöhnen muss. Das wird vielen Menschen nicht leichtfallen. Deswegen ist es uns enorm wichtig, dass wir aufklären und die vermeintlichen Komfortverluste mit den richtigen Informationen entkräften. Denn durch die neue Planungsphilosophie können großartige und zukunftsweisende Chancen entstehen.

Die Stadt Bochum hat ein Mobilitätsleitbild erarbeitet, aus dem sich konkrete Maßnahmen ableiten. Das Wechselverhältnis von Stadtplanung und Verkehr soll bei allen Quartiersentwicklungen und bei der Infrastrukturplanung besondere Berücksichtigung finden. Inwieweit kann hier das Quartier Havkenscheider Höhe als eine Blaupause für künftige Projektentwicklungen bzw. für die Transformation des Stadtraumes dienen?

Wir möchten den Anteil des Autoverkehrs am Gesamtverkehr in Bochum von heute 55 % auf 40 % senken – der Umweltverbund von Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr soll sich auf 60 % steigern. In der Havkenscheider Höhe entsteht in wenigen Jahren eine nachhaltige Form der Mobilität, die sich sicherlich zu einer Blaupause für die Stadt Bochum und weitere Städte in der dichtbesiedelten Region entwickeln kann. Was sich ganz klar abzeichnet: Viele Menschen suchen gezielt nach Wohnorten, in denen Rad- und Fußverkehr Vorrang haben. Der bisherige Vermarktungserfolg im OSTPARK für das Quartier Feldmark motiviert uns, in Zukunft noch mehr autoreduzierte Quartiere zu planen.

© Lutz Leitmann

DR. MARKUS BRADTKE

ist seit 2015 Stadtbaurat für die Stadt Bochum. Er promovierte an der Technischen Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, und war geschäftsführender Mitinhaber des Büros bms Stadtplanung. Außerdem war Dr. Markus Bradtke Technischer Beigeordneter der Stadt Ahaus sowie Stadtbaurat der Stadt Witten.

WENN VERKEHRSTEILNEHMER MITEINANDER SPRECHEN

Wenn von autonomem Fahren die Rede ist, besteht kein Zweifel an der Notwendigkeit einer ausgeklügelten Kommunikation zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmer:innen. Doch auch heute, vermutlich einige Jahre von einer flächendeckenden autonomen Infrastruktur entfernt, kann eine umfangreiche Vernetzung gravierende Vorteile bieten. Hierbei geht es vor allem um Sicherheit und Effizienz.

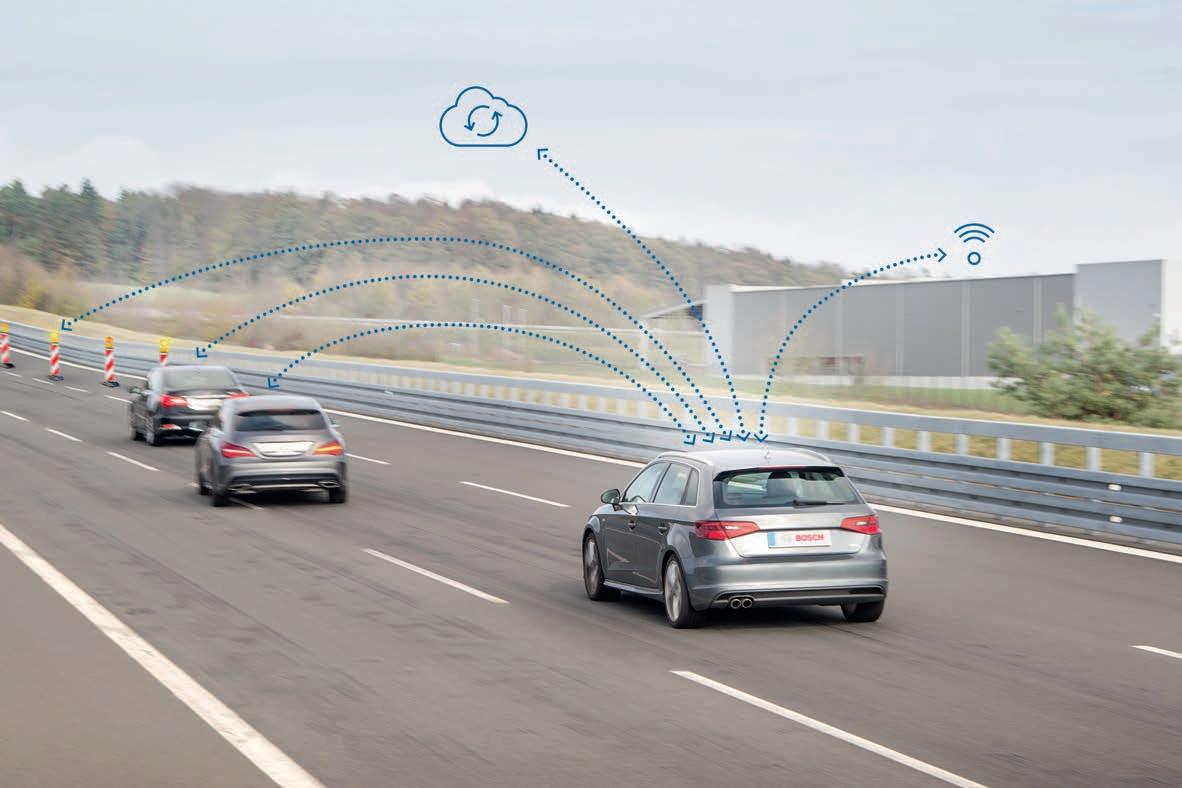

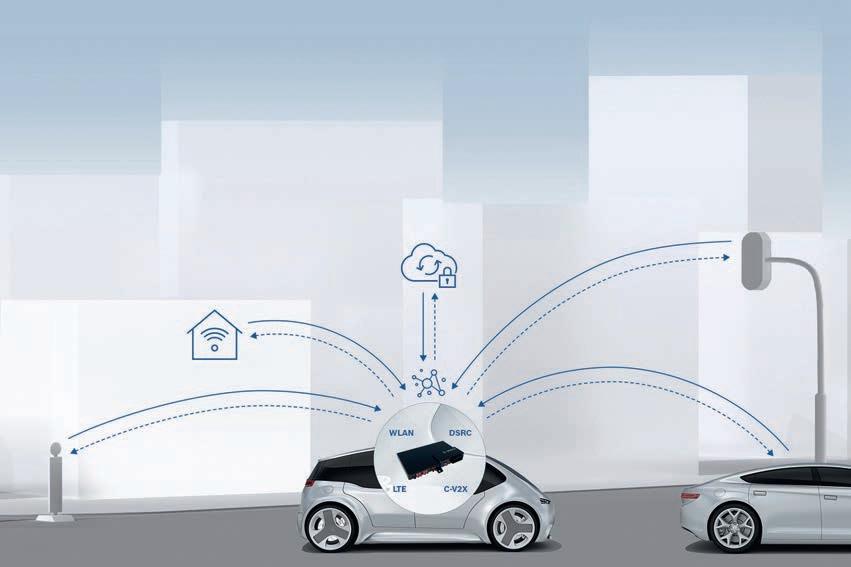

© Bosch (2)

Die Kommunikation soll sowohl Sicherheit als auch Effizienz im Straßenverkehr erhöhen.

Alle Welt spricht vom autonomen Fahren. Während der US-amerikanische Elektroauto-Riese Tesla das Ziel der Vollautomatisierung seiner Fahrzeuge primär durch den Einsatz von Kameras zu erreichen versucht, legen asiatische und europäische Hersteller den Fokus eher auf LIDAR-Technologien. Doch bei beiden Varianten steht fest: Ohne die Ausstattung der Fahrzeuge mit Möglichkeiten zur verlässlichen Echtzeitkommunikation wird die nächste Autonomiestufe nicht erreicht werden können. Von der Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie können alle Verkehrsteilnehmer:innen profitieren, ob im Pkw selbst, im Einsatzfahrzeug, im Bus oder auf dem Fahrrad. Sie setzt sich zusammen aus der direkten Vernetzung von Fahrzeugen mit anderen Fahrzeugen (V2V), mit der Infrastruktur (V2I), Netzwerken (V2N), Straßen (V2R) und Personen (V2P).

Die Funktionsweise von V2X fußt auf Echtzeitdatenübertragung. War es Fahrzeugen bisher nur möglich, über die Mobilfunknetze miteinander zu kommunizieren, die in ihrer Geschwindigkeit und Funktionalität maßgeblich von der Auslastung abhängig sind, soll die Übertragung von Fahrzeug zu X ohne jegliche Verluste vonstattengehen. Möglich macht das einerseits die auf dem WLAN-Standard 802.11p basierende ITS-G5-Technologie, andererseits der auf dem 3GPP-Standard beruhende Cellular-V2XAnsatz. Diese weichen in ihren technologischen Spezifikationen voneinander ab, lassen sich von Laien aber nicht unterscheiden und erzielen dasselbe Ergebnis: Am Steuer des Fahrzeugs lassen sich Echtzeitinformationen über Verkehrshindernisse, Unfälle oder sich nähernde Einsatzfahrzeuge abrufen. Das intelligente Verkehrssystem Viele der brenzligen Situationen, denen sich „schwächere“ Verkehrsteilnehmer ausgesetzt sehen, könnten durch eine intelligente Kommunikation abgewendet werden. Nicht nur im dichten Berufsverkehr, sondern auch in periphereren Gebieten mit schlecht einsehbaren Kurven passieren die meisten fatalen Unfälle mit Radfahrenden – laut ADFC jährlich zwischen 30 und 40 in Deutschland – beim Rechtsabbiegen großer Fahrzeuge. Mithilfe der V2X-Technologie kann das Smartphone der Radfahrer:in schon Sekunden vor der Kreuzung ein Signal an die Software des bald abbiegenden Lastwagens senden, damit dieser vorgewarnt ist und bremsen kann. In weiteren Stufen der Automatisierung könnte das Fahrzeug sogar automatisch ausweichen oder abbremsen. Hierbei wird auch der Vorteil deutlich, den die Vorab-Kommunikation gegenüber Radar-, Ultraschall- und KameraSensorik innehat: Die Algorithmen sagen die kritische Situation bereits voraus, bevor sie überhaupt eintritt.

Auch das Parkraummanagement ist ein Anwendungsbereich für die Kommunikationstechnologie. Eine Vernetzung von Fahrzeugen und Parkflächenbetreibern kann dafür sorgen, dass Informationen über freie Parkplätze direkt ins Cockpit gespielt werden, wodurch der „Suchverkehr“ deutlich eingeschränkt werden kann und dadurch auch der Schadstoffausstoß. In einem späteren Automatisierungsgrad wird von „Automated Valet Parking“ gesprochen, wobei das Auto an einem vordefinierten Punkt verlassen und wieder abgeholt werden kann – der Autopilot übernimmt den Rest, stets in Kommunikation mit dem Parkhaus.