Nierenkrebs

Wir beraten und unterstützen Sie und Ihre Angehörigen gerne in Ihrer Nähe. Rund hundert Fachpersonen begleiten Sie unentgeltlich während und nach einer Krebserkrankung an einem von über siebzig Standorten in der Schweiz.

Zudem engagieren sich die Krebsligen in der Prävention, um einen gesunden Lebensstil zu fördern und damit das individuelle Risiko, an Krebs zu erkranken, weiter zu senken.

Herausgeberin

Krebsliga Schweiz

Effngerstrasse 40, Postfach 3001 Bern

Tel. 031 389 91 00 www.krebsliga.ch

4. Aufage

Projektleitung und Redaktion

Andrea Seitz, Redaktorin Krebsinformationen, Krebsliga Schweiz, Bern

Fachberatung

PD Dr. med. Daniel Engeler, Präsident Schweizerische Gesellschaft für Urologie, Chefarzt Klinik für Urologie, Kantonsspital St. Gallen

PD Dr. med. Christian Rothermundt, Co-Chefarzt Medizinische Onkologie, Luzerner Kantonsspital

Nicole Steck, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Krebsliga Schweiz, Bern

Wir danken der betroffenen Person für das sorgfältige Lesen des Manuskripts und die wertvollen Rückmeldungen.

Lektorat

Natalia Kündig, Redaktorin Krebsinformationen, Krebsliga Schweiz, Bern

Frühere Aufagen

Ruth Jahn, Wissenschaftsjournalistin, Bern; Prof. Dr. med. Hans-Peter Schmid, Chefarzt Klinik für Urologie, Kantonsspital St. Gallen

Titelbild

Nach Albrecht Dürer, Adam und Eva

Illustrationen

S. 6, 7: Daniel Haldemann, Wil SG

Fotos

S. 4: Verena Brügger, Thun

S. 14: Shutterstock

S. 22: Adobe Stock

S. 40: ImagePoint AG, Zürich

Design

Wassmer Graphic Design, Wyssachen

Druck

Hartmanndruck & Medien GmbH, Hilzingen

Diese Broschüre ist auch in französischer und italienischer Sprache erhältlich.

© 2025, 2020, 2015, 2009, Krebsliga Schweiz, Bern | 4. überarbeitete Aufage

6 Was sind die Nieren?

9 Was ist Nierenkrebs?

13 Welche Untersuchungen führen zur Diagnose?

18 Wie wird die Behandlung geplant?

24 Wie wird Nierenkrebs behandelt?

34 Was tun bei Nebenwirkungen?

37 Rückkehr in den Alltag

41 Beratung und weitere Informationen

In dieser Broschüre finden Sie folgende Informationen:

• Was ist Nierenkrebs?

• Welche Beschwerden deuten auf Nierenkrebs hin?

• Welche Untersuchungen braucht es für die Diagnose?

• Welche Therapien gibt es?

• Was kann ich gegen Nebenwirkungen tun?

In den Broschüren der Krebsliga finden Sie hilfreiche Informationen und Tipps. Haben Sie weitere Fragen? Möchten Sie oder Ihre Nahestehenden Unterstützung?

Dann wenden Sie sich an Ihr Behandlungsteam, an die Beratenden in den kantonalen und regionalen Krebsligen oder an den Beratungsdienst KrebsInfo: 0800 11 88 11.

Sie finden die Adressen und Kontaktdaten der Beratungsstellen der Krebsligen auf den letzten Seiten dieser Broschüre.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Ihre Krebsliga

Nur dank Spenden sind unsere Broschüren kostenlos erhältlich.

Das Wichtigste in Kürze:

• Die beiden Nieren befinden sich im hinteren Bauchraum.

• Die Nieren reinigen das Blut von Abfall- und Giftstoffen. Dabei bilden sie Harn. So regulieren sie den Wasser- und Salzhaushalt des Körpers und den Blutdruck.

• Zusätzlich bilden die Nieren lebenswichtige Hormone.

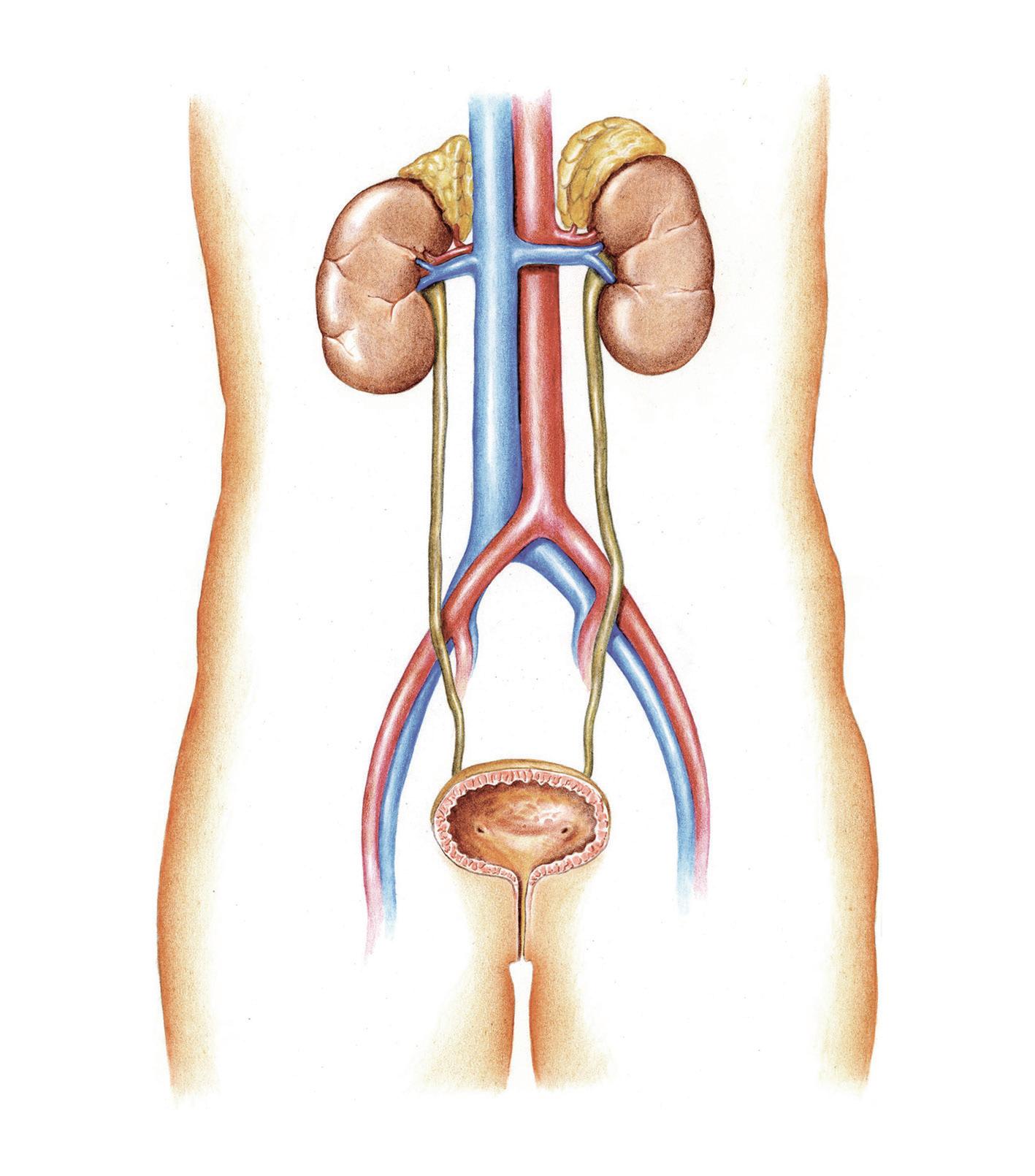

Nieren und ableitende Harnwege

a) Linke Niere

b) Rechte Niere

c) Nebennieren

d) Untere Hohlvene

e) Hauptschlagader (Aorta)

f) Nierenarterie

g) Nierenvene

h) Harnleiter

i) Blase

j) Harnröhre

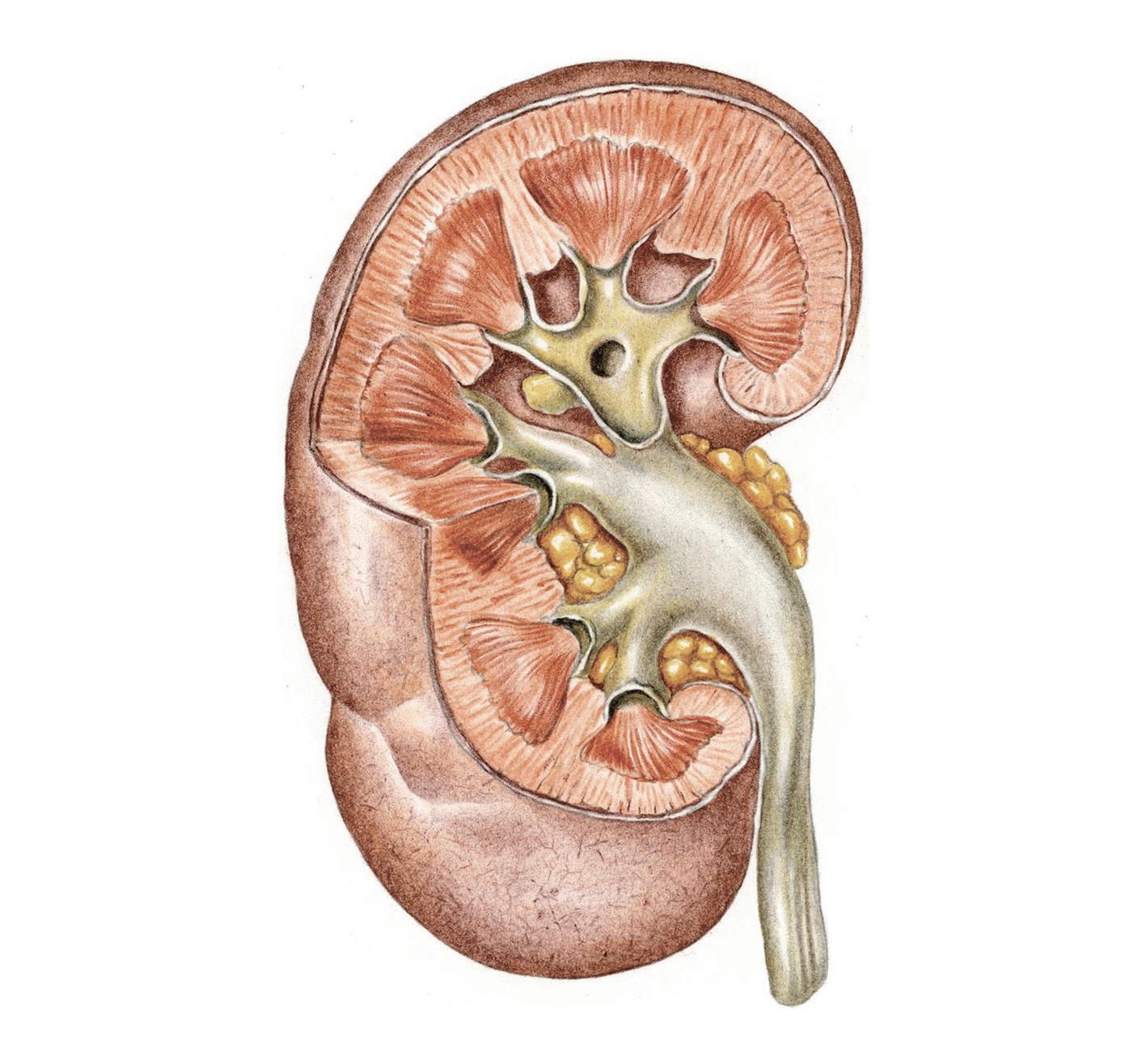

Aufbau der Niere

k) Nierenkapsel

l) Nierenrinde

m) Nierenmark

n) Nierenpyramide

o) Nierenbecken

p) Harnleiter

Die meisten Menschen haben zwei Nieren. Sie befinden sich im hinteren Bauchraum links und rechts der Lendenwirbelsäule. Dabei sitzt die rechte Niere b etwas tiefer als die linke a .

Eine Niere ist etwa zehn bis zwölf Zentimeter lang. Die Nieren sind k von der Nierenkapsel umgeben und durch eine Fettschicht geschützt.

Die Nebennieren c sitzen wie kleine Hütchen auf den Nieren. Zusammen mit der Nebenniere ist die Niere von der Gerota-Faszie umschlossen. Das ist eine Haut aus Bindegewebe.

Das Nierenbecken o ist der Auffangraum für den Harn. Im Verlauf verengt sich das Nierenbecken zum Harnleiter i . p . Der Harnleiter ist die Verbindung zwischen Niere und Blase

Welche Aufgaben haben die Nieren?

Die Nieren reinigen das Blut von Abfall- und Giftstoffen. Dabei bilden sie Harn. Sie regulieren so den Wasser- und Salzhaushalt des Körpers und den Blutdruck. Zusätzlich bilden sie lebenswichtige Hormone.

Blutreinigung

Die Nierenarterien f versorgen die Nieren mit Blut. Dieses Blut wird in den Nieren wie in einer Kläranlage gereinigt.

Jeden Tag strömen etwa 1700 Liter

Blut durch die Nieren. In den Nieren wird das Blut gefiltert. Die beiden Nierenvenen g leiten das gereinigte Blut wieder zurück in den Blutkreislauf.

Harnbildung

Die Nieren leiten die vom Körper benötigten Stoffe und vor allem Wasser wieder ins Blut zurück. Was übrig bleibt, ist der sogenannte Harn. Er enthält die «Abfallstoffe», die der Körper nicht mehr braucht. Dazu gehören beispielsweise Reste von Medikamenten.

Der Harn wird im Nierenbecken o gesammelt. Er wird über die Harnleiter h in die Blase weitergeleitet. Ist die Blase voll, verspüren wir Harndrang: Wir müssen pinkeln. Die ausgeschiedene Flüssigkeit heisst auch Urin.

Je nachdem, wie viel sie trinken und wie viel sie schwitzen, scheiden Erwachsene pro Tag einen bis eineinhalb Liter Urin aus.

Hormone sind Botenstoffe. Sie sorgen dafür, dass die Organe und Zellen im Körper miteinander kommunizieren können.

Die Nieren produzieren zwei Hormone: Renin und Erythropoetin (kurz EPO). Renin ist wichtig für den Blutdruck. EPO steigert die Neubildung von roten Blutkörperchen im Knochenmark. So bekommt der Körper genügend Sauerstoff.

Das Wichtigste in Kürze:

• Nierenkrebs ist ein bösartiger Tumor in der Niere.

• Bei Nierenkrebs handelt es sich in den meisten Fällen um ein sogenanntes Nierenzellkarzinom.

• Wird ein Nierenzellkarzinom nicht behandelt, können sich Metastasen in den Lymphknoten und in anderen Organen bilden.

Ein Tumor entsteht, wenn sich Zellen unkontrolliert vermehren und ansammeln. In der Niere gibt es verschiedene Arten von Zellen. Deshalb gibt es unterschiedliche Arten von Nierentumoren.

Gutartige Nierentumoren

Viele gutartige Nierentumoren wachsen langsam. Sie verdrängen Gewebe, ohne es zu zerstören. Wenn sie weiterwachsen, können sie irgendwann Beschwerden verursachen.

Manche gutartige Nierentumoren können bösartig werden. Dazu gehören beispielsweise Nierenzysten (flüssigkeitsgefüllte Hohlräume) oder Nierenadenome (bestehen aus Drüsengewebe).

Bösartige Nierentumoren

Bei bösartigen Nierentumoren haben sich die Zellen krankhaft verändert. Bösartige Nierentumoren wachsen in gesundes Gewebe ein und zerstören es. Sie wachsen unkontrolliert und häufig schnell.

Ist ein Tumor bösartig, sprechen wir von Krebs. Ohne Therapie können Krebszellen über Lymphund Blutgefässe in benachbarte Lymphknoten und Organe gelangen und dort Metastasen (Ableger) bilden. Dann sagen die Ärztinnen und Ärzte, der Krebs habe «gestreut».

Welche Arten von Nierenkrebs gibt es?

Bei bösartigen Nierentumoren bei Erwachsenen handelt es sich in den meisten Fällen um sogenannte Nierenzellkarzinome (NCC oder englisch RCC). Von dieser Art Nierenkrebs handelt diese Broschüre.

Was ist ein Nierenzellkarzinom?

Nierenzellkarzinome entstehen meistens in den sogenannten Nierenkanälchen. Die Nierenkanälchen sind feine Röhren in der Niere. In ihnen werden die Abfallstoffe aus dem Blut gefiltert.

Es gibt verschiedene Arten von Nierenzellkarzinomen. Für die Einteilung muss die Ärztin oder der Arzt zuerst das Gewebe untersuchen.

Wird ein Nierenzellkarzinom nicht behandelt, können sich Metastasen bilden. Sie entstehen oft in der Lunge, den Knochen, den Lymphknoten und in der Leber. Selten entstehen Metastasen in der zweiten Niere, im Gehirn oder im Herz.

Was ist ein Nierenbeckenkarzinom?

Nierenbeckenkarzinome entstehen in der Schleimhaut, die das Nierenbecken von innen auskleidet.

Krebs im Nierenbecken wird wie Blasenkrebs behandelt. Weitere Informationen zur Behandlung finden Sie in der Krebsliga-Broschüre «Blasenkrebs».

Welche

Die Diagnose Nierenkrebs ist meistens ein Zufallsbefund, zum Beispiel bei einer Ultraschalluntersuchung des Beckens.

Gehen Sie zur Ärztin oder zum Arzt, wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Beschwerden haben:

• Sie haben Blut im Urin.

• Sie haben Schmerzen in der seitlichen Bauchregion.

• Sie haben eine tastbare Schwellung in der seitlichen Bauchregion.

• Sie verlieren ungewollt Gewicht.

• Sie fühlen sich seit einiger Zeit müde, schwach und weniger leistungsfähig.

• Sie haben hohen Blutdruck.

• Ihre Lymphknoten sind geschwollen.

• Ihre Beine sind geschwollen.

• Bei Männern: Sie bemerken eine neu entstandene Krampfader im Hodensack.

Lassen Sie solche Beschwerden ärztlich abklären. Je früher Krebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Was sind Risikofaktoren?

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz etwa 1110 Menschen an Nierenkrebs. Über zwei Drittel der Betroffenen sind Männer. Fast die Hälfte der Erkrankten ist zum Zeitpunkt der Diagnose über 70 Jahre alt.

Einige Faktoren und Lebensumstände können das Erkrankungsrisiko erhöhen:

• regelmässiges Rauchen (vermutlich auch Passivrauchen),

• starkes Übergewicht,

• ein hoher Blutdruck,

• bestimmte Industriechemikalien,

• eine chronisch eingeschränkte Nierenfunktion.

Gibt es erblich bedingten Nierenkrebs?

In einigen Familien tritt Nierenkrebs überdurchschnittlich häufig auf. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, wenn

• Eltern oder Geschwister an Nierenkrebs erkrankt sind oder waren.

• Sie vermuten oder befürchten, dass es in Ihrer Familie ein erhöhtes Krebsrisiko gibt.

• Sie sogenannte Zystennieren (siehe nächste Seite) haben.

In der Krebsliga-Broschüre «Erblich bedingter Krebs» erfahren Sie mehr über dieses Thema.

Was sind Zystennieren?

Zysten sind Hohlräume im Gewebe. Sie sind von einer glatten Hautschicht umschlossen und füllen sich mit Flüssigkeit.

Bei Menschen mit angeborenen Zystennieren findet sich in einer oder beiden Nieren meist eine Vielzahl von kleinen Zysten.

Aus den Zysten kann sich in seltenen Fällen Nierenkrebs entwickeln. Deshalb sollten Sie sich bei Nierenzysten regelmässig untersuchen lassen.

Wieso trifft es mich?

Krebs kann jede und jeden treffen. Auch gesund lebende Menschen oder junge Menschen können an Krebs erkranken. Ob jemand an Krebs erkrankt oder nicht, ist bis zu einem gewissen Grad Zufall.

Möglicherweise beschäftigt Sie die Frage, warum gerade Sie an Krebs erkrankt sind. In der Broschüre «Wenn auch die Seele leidet» finden Sie mehr zum Thema.

Sie können auch mit jemandem vom Beratungsdienst KrebsInfo darüber sprechen oder mit jemandem von der Krebsliga. Die Adressen finden Sie ab Seite 41.

Das Wichtigste in Kürze:

• Für die Diagnose von Nierenkrebs sind mehrere Untersuchungen nötig.

• Anhand der Untersuchungsergebnisse bewerten Fachleute, wie weit der Krebs fortgeschritten ist. Sie beurteilen auch, wie sie ihn behandeln sollen.

Belastet Sie das Warten auf die Untersuchungsergebnisse? Möchten Sie mit jemandem darüber sprechen? Dann können Sie sich an den Beratungsdienst KrebsInfo wenden oder an Ihre kantonale oder regionale Krebsliga. Die Adressen finden Sie ab Seite 41.

Die Ärztin oder der Arzt fragt Sie nach Ihren Beschwerden, nach Vorerkrankungen und möglichen Risikofaktoren und ob Sie regelmässig Medikamente einnehmen.

Vielleicht tastet der Arzt Ihre Bauchregion nach Schwellungen ab und prüft, ob die Lymphknoten im Halsbereich geschwollen sind.

Der Arzt nimmt Ihnen etwas Blut ab und bittet Sie um eine Urinprobe. Die Proben lässt er im Labor untersuchen.

Anhand der Ergebnisse kann er beurteilen, ob Sie Blut im Urin haben und wie gut Ihre Nieren funktionieren.

Für weiterführende Untersuchungen müssen Sie meistens zu einer Fachärztin oder einem Facharzt für Urologie. Das ist eine medizinische Fachperson für Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane bei Männern und der Harnorgane bei Frauen.

Ultraschalluntersuchung (Sonografie)

Die Ärztin oder der Arzt führt eine Ultraschallsonde langsam über Ihren Bauch, während Sie auf dem Rücken liegen. Diese Untersuchung ist schmerzlos.

Ultraschallgeräte erzeugen Bilder mithilfe von Schallwellen. Auf einem Bildschirm kann der Arzt die Nieren und die anderen Bauchorgane erkennen.

Für die Behandlungsplanung muss die Ärztin oder der Arzt wissen, ob sich der Krebs über die Niere hinaus ausgebreitet hat und ob Sie Metastasen in anderen Organen haben. Bei Verdacht auf Nierenkrebs wird deshalb häufig eine Computertomografie (CT) von Nieren, Lunge und Bauchraum durchgeführt.

Für diese Untersuchung müssen Sie in ein Spital oder Röntgeninstitut gehen. Sie sind dabei wach und können danach wieder nach Hause gehen.

Wie läuft eine Computertomografie ab?

Bei der CT liegen Sie auf einer Liege. Diese Liege bewegt sich durch einen grossen Ring. In diesem Ring befindet sich ein Röntgengerät, das Röntgenbilder macht.

Manchmal erhalten Sie vor der CT eine Flüssigkeit direkt in die Vene gespritzt. Diese Flüssigkeit ist ein sogenanntes Kontrastmittel. Dieses Kontrastmittel hilft dem Arzt, einen Tumor besser zu sehen.

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt ordnet vielleicht eine oder mehrere der folgenden bildgebenden Untersuchungen an:

• Magnetresonanztomografie (MRT),

• Nieren-Szintigrafie,

• Positronen-Emissionstomografie (PET).

Für diese Untersuchungen müssen Sie in ein Spital oder Röntgeninstitut gehen. Die Untersuchungen sind schmerzlos und dauern wenige Minuten bis eine halbe Stunde. Sie sind dabei wach und können danach wieder nach Hause gehen. Ihr Behandlungsteam wird Ihnen den Ablauf erklären.

Gewebeprobe (Biopsie) Manchmal weiss die Ärztin oder der Arzt trotz bildgebender Untersuchungen nicht, ob der Nierentumor gut- oder bösartig ist und herausoperiert werden muss. Dann macht der Arzt eine Biopsie.

Hierfür entnimmt der Arzt aus der Niere und von eventuellen Metastasen Gewebeproben. Die Gewebeproben lässt er im Labor untersuchen.

Eine Nierenbiopsie wird meist ambulant durchgeführt. Sie bekommen vorher eine örtliche Betäubung, sodass Sie keine Schmerzen haben. Nach der Biopsie können Sie wieder nach Hause gehen.

Anhand der Untersuchungsergebnisse bewertet die Ärztin oder der Arzt, wie weit die Krebserkrankung fortgeschritten ist. Man nennt das Stadieneinteilung oder Englisch «Staging».

Für Nierenkrebs verwenden Fachleute die sogenannte TNM-Klassifikation. Damit beurteilen sie die Ausdehnung des Tumors, ob Lymphknoten befallen sind und ob Sie Metastasen in anderen Organen haben. Die folgende Auflistung ist vereinfacht.

T steht für Tumor

Je höher die Zahl, desto weiter hat sich der Tumor ausgebreitet beziehungsweise desto grösser ist er.

• T1: Der Tumor ist auf die Niere begrenzt und kleiner als sieben Zentimeter.

• T2: Der Tumor ist auf die Niere begrenzt und grösser als sieben Zentimeter.

• T3: Der Tumor wächst in grössere Venen oder in Gewebe ein, jedoch nicht in die Nebenniere der gleichen Seite. Der Tumor hat sich nicht über die GerotaFaszie hinaus ausgebreitet. Die Gerota-Faszie ist die Schutzhülle der Niere aus Bindegewebe.

• T4: Der Tumor hat sich über die Gerota-Faszie hinaus ausgebreitet. Oder er hat sich in die Nebenniere der gleichen Seite ausgebreitet.

N steht für Lymphknoten

• N0: Die benachbarten Lymphknoten sind tumorfrei.

• N1: Ein Lymphknoten oder mehrere Lymphknoten sind befallen.

M steht für Metastasen

• M0: Es sind keine Metastasen nachweisbar.

• M1: Es gibt Metastasen.

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Behandlungsplanung hängt unter anderem davon ab, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist und ob der Tumor herausoperiert werden kann.

• Ein wichtiges Ziel ist, dass die Nierenfunktion bestmöglich erhalten bleibt.

Ärztinnen und Ärzte aus unterschiedlichen Fachrichtungen besprechen und planen Ihre Behandlung in regelmässigen gemeinsamen Sitzungen. Diese Sitzungen heissen Tumorboards.

Hat das Behandlungsteam Ihren Fall in einem Tumorboard besprochen, empfiehlt es Ihnen die für Sie am besten geeignete Behandlung.

Ein wichtiges Therapieziel ist, dass die Nierenfunktion bestmöglich erhalten bleibt.

Die anderen Therapieziele hängen davon ab, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist und ob der Tumor herausoperiert werden kann. Kann der Tumor herausgeschnitten werden, heisst das «resektabel».

Wenn die Heilungsaussichten schlecht sind, verlangsamen die Ärzte das Fortschreiten der Erkrankung und lindern eventuelle Beschwerden. Das nennt sich palliative Therapie. Eine palliative Therapie kann manchmal Jahre dauern.

Lassen Sie sich begleiten und beraten

Nehmen Sie sich genügend Zeit, um über einen Therapievorschlag nachzudenken. Schreiben Sie Ihre Fragen zu Hause in Ruhe auf, damit Sie im Gespräch nichts vergessen. Lassen Sie sich bei Bedarf von einer Vertrauensperson begleiten.

Fragen Sie nach, wie viel Erfahrung das Behandlungsteam mit Nierenkrebs hat. Die Erfahrung beeinflusst den Krankheitsverlauf und Ihre Lebensqualität.

Sie entscheiden

Sie können jederzeit einen früheren Entscheid hinterfragen. Sie haben das Recht, eine Behandlung abzulehnen oder mehr Bedenkzeit zu verlangen. Stimmen Sie einer Therapie erst zu, wenn Sie über das Vorgehen sowie die möglichen Folgen umfassend informiert worden sind und alles verstehen.

Haben Sie das Bedürfnis, über die psychische oder soziale Belastung zu sprechen? Dann können Sie sich an den Beratungsdienst Krebs-

Info wenden oder an Ihre kantonale oder regionale Krebsliga (siehe S. 50).

Haben Sie Fragen zur Behandlungswahl?

Hier sind mögliche Fragen, die Sie der Ärztin oder dem Arzt stellen können:

• Was kann ich von der vorgeschlagenen Behandlung erwarten? Kann sie mich heilen?

• Welche Vor- und Nachteile hat die Behandlung?

• Mit welchen Nebenwirkungen muss ich rechnen? Was kann ich dagegen tun?

• Was bedeutet es für mich, wenn der Tumor bei der Operation nicht vollständig entfernt werden kann?

• Welche Kosten übernimmt meine Krankenkasse?

Kann ich eine Zweitmeinung einholen?

Ja, Sie können eine fachärztliche Zweitmeinung einholen. Bitten Sie Ihr Behandlungsteam, Ihre Untersuchungsergebnisse an die entsprechenden Ärzte weiterzuleiten.

Sie haben zudem das Recht, die Herausgabe Ihrer Unterlagen mit den Untersuchungsergebnissen zu verlangen. Dann können Sie diese dem anderen Arzt selbst schicken oder bringen.

Lassen Sie Ihre Zähne kontrollieren

Krebsmedikamente können Ihre Zähne schädigen. Wenn die Behandlung Ihre Zähne beschädigt hat, können Sie abklären, ob die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Für diese Abklärung brauchen Sie einen sogenannten Zahnstatus.

Gehen Sie deshalb vor der Behandlung zu Ihrer Zahnärztin oder Ihrem Zahnarzt. Fragen Sie nach einem Zahnstatus. Das ist ein schriftlicher Bericht über Ihre Zähne. Sie zeigen mit dem Zahnstatus, ob Ihre Zähne vor der Behandlung gesund sind.

Der Zahnarzt schaut auch, ob Sie versteckte Entzündungen im Mund haben. Er behandelt diese Entzündungen, bevor Sie mit einer Behandlung beginnen.

Die Medizin entwickelt laufend neue Krebstherapien und Behandlungspläne. In klinischen Studien untersuchen Forschende, ob eine neue Therapie tatsächlich besser ist als eine bereits anerkannte.

Möchten Sie an einer klinischen Studie teilnehmen?

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Behandlungsteam, ob Sie an einer solchen Studie teilnehmen können. Nicht alle Spitäler führen klinische Studien durch.

Die Teilnahme an einer Studie ist freiwillig. Auch wenn Sie einer Teilnahme zugestimmt haben, können Sie jederzeit wieder davon zurücktreten. Wenn Sie nicht an einer Studie teilnehmen möchten, erhalten Sie dennoch die bestmögliche zugelassene Therapie nach dem heutigen Stand des Wissens.

Wer bezahlt die Behandlungskosten?

Die Grundversicherung Ihrer Krankenkasse bezahlt die Kosten für Untersuchung, Behandlung und Folgen der Krebserkrankung. Eine freiwillige Zusatzversicherung bezahlt Leistungen wie beispielsweise die Privatabteilung im Spital.

Einen Teil der Behandlungskosten bezahlen Sie selbst. Ihre Kostenbeteiligung setzt sich wie folgt zusammen:

• Franchise: Die tiefste, obligatorische Franchise ist 300 CHF pro Jahr. Das bedeutet, dass Sie pro Jahr alle Kosten bis 300 CHF selbst bezahlen.

• Selbstbehalt: Das sind zehn Prozent Ihrer Rechnung. Diesen Betrag bezahlen Sie selbst, maximal bis zu einem Betrag von 700 CHF pro Jahr.

• Spitalbetrag: Sie bezahlen bei einem Spitalaufenthalt pro Spitaltag 15 CHF. Diese Kosten sind zusätzlich zur Franchise und zum Selbstbehalt.

Haben Sie Zweifel, ob die Krankenkasse die Kosten bezahlt? Erkundigen Sie sich vorher bei Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder bei Ihrer Krankenkasse. Auch die kantonalen oder regionalen Krebsligen beraten Sie bei Fragen zum Thema Behandlungskosten. Sie finden die Adressen ab Seite 50.

Wer bezahlt nicht ärztliche Leistungen?

Die Krankenkasse bezahlt auch:

• Physiotherapie,

• ambulante Krankenpflege durch spitalexterne Dienste (beispielsweise Spitex),

• Krankenpflege im Pflegeheim,

• Ernährungsberatung,

• Diabetesberatung,

• Ergotherapie,

• Röntgenaufnahmen,

• Blutuntersuchung.

Ist bei Ihnen eine nicht ärztliche Leistung sinnvoll, muss Ihnen eine Ärztin oder ein Arzt diese Leistung verordnen. Bezahlt die Krankenkasse eine dieser Behandlungen nicht, muss Sie der Arzt im Voraus darüber informieren. Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach, wenn Sie nicht sicher sind.

Wer bezahlt meinen Spitalaufenthalt?

Die Krankenkasse bezahlt den Aufenthalt im Spital. Beachten Sie, dass eine freie Spitalwahl in der ganzen Schweiz nur mit einer Zusatzversicherung möglich ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder Ihrer Krankenkasse.

Wer bezahlt meine Medikamente?

Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für Medikamente, die vom Arzt verordnet sind und in der Spezialitätenliste des Bundesamts für Gesundheit aufgeführt sind. Wird ein verschriebenes Medikament dennoch nicht bezahlt, stellt der Arzt ein Gesuch für eine Kostenübernahme.

Wer bezahlt die Pflege zu Hause oder im Pflegeheim?

Die Krankenkasse bezahlt einen Beitrag an die Kosten von ärztlich verordneten pflegerischen Leistungen wie beispielsweise Spritzen oder die Wundpflege. Sie selbst bezahlen einen vertraglich geregelten Teil der Kosten. Die verbleibenden Kosten bezahlt Ihre Wohngemeinde.

Mehr dazu erfahren Sie bei Ihrer Wohngemeinde, der Spitex-Organisation oder im Pflegeheim.

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Behandlung von Nierenkrebs besteht meistens aus mehreren Therapien über einen längeren Zeitraum.

• Die häufigsten Therapien sind Operation, die Behandlung mit Wärme oder Kälte und medikamentöse Therapien.

• Nehmen Sie keine Medikamente ein, ohne vorher Ihre Ärztin oder Ihren Arzt darüber zu informieren.

Bei Nierenkrebs gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Meistens kombiniert das Behandlungsteam verschiedene Therapien miteinander oder nacheinander.

Die einzelnen Therapien werden in den folgenden Kapiteln kurz erklärt.

Unter bestimmten Bedingungen können Sie trotz Nierenkrebs mit der Behandlung noch warten. Sie müssen aber regelmässig zu Kontrolluntersuchungen gehen. Wenn die Erkrankung fortschreitet, beginnen Sie mit der Behandlung.

Die aktive Überwachung kann in folgenden Situationen sinnvoll sein:

• Die Erkrankung ist in einem sehr frühen Stadium und Sie fühlen sich gesund. Der Durchmesser des Nierentumors beträgt weniger als vier Zentimeter.

• Das Risiko einer raschen Ausbreitung von Metastasen ist klein.

• Sie haben zusätzliche, schwere Erkrankungen oder sind sehr geschwächt.

Operation (Nephrektomie)

Bei einer Nephrektomie entfernt die Urologin oder der Urologe das Nierengewebe, das vom Tumor befallen ist. Manchmal muss die ganze Niere entfernt werden.

Sie müssen nach dem Eingriff ein bis zwei Wochen im Spital bleiben. Sind die Operationswunden gut abgeheilt, sind Sie bezüglich Arbeit oder Sport meistens nicht eingeschränkt.

Mehr über Operationen bei Krebs, beispielsweise zur Narkose oder wie Sie mit Ängsten umgehen können, erfahren Sie in der KrebsligaBroschüre «Operationen bei Krebs».

Partielle oder radikale Nephrektomie?

Bei der partiellen Nephrektomie entfernt der Urologe nur jene Teile der Niere, die vom Tumor befallen sind.

Manchmal muss der Urologe die ganze vom Tumor befallene Niere entfernen. Diese Operation nennt

sich radikale Nephrektomie. Dann entfernt er zusätzlich das Fettgewebe um die Niere herum, die GerotaFaszie und manchmal auch die zugehörige Nebenniere und umliegende Lymphknoten.

Welche Operationsverfahren gibt es?

Der Urologe kann die Schnitte an verschiedenen Orten machen, um Zugang zur Niere zu erhalten. Die Wahl des Zugangs hängt unter anderem von der Lage und Grösse des Tumors ab.

Für die radikale Nephrektomie macht der Urologe meistens einen Schnitt über die seitliche Bauchregion oder die Zwischenrippenräume. Bei grossen oder verwachsenen Tumoren macht er einen Längsschnitt im Brustkorb.

In vielen Zentren wird die Nephrektomie mit der sogenannten Laparoskopie durchgeführt. Über kleine Bauchschnitte führt der Urologe eine Kamera sowie die Operationsinstrumente ein und operiert quasi «durch das Schlüsselloch».

Manchmal bedient er die Instrumente von einem Schaltpult aus. Das heisst in der Fachsprache roboterassistierte Laparoskopie. Dieses Verfahren wird immer häufiger bei der partiellen Nephrektomie gemacht.

Was sind mögliche Operationsfolgen?

Nach einer Operation im Bauchbereich können Sie eine Infektion oder innere Blutungen bekommen. Manchmal ist Ihr Darm vorübergehend träge und Sie bekommen Probleme mit der Verdauung.

Nach einer Nephrektomie sind folgende Operationsfolgen möglich:

• Schmerzen oder Gefühllosigkeit, weil Hautnerven durchtrennt wurden,

• Bauchwandhernie («Bruch», Ausstülpung) aufgrund von Schwachstellen im Bereich der Narben,

• Bildung von Harnfisteln (auch Urinfisteln genannt): Gänge, durch die Harn an die Körperoberfläche gelangt),

• (vorübergehende) Beeinträchtigung der Nierenfunktion.

Worauf muss ich nach einer Nephrektomie achten?

Nach der (Teil)entfernung einer Niere übernimmt die verbliebene Restniere beziehungsweise die gesunde Niere die verloren gegangene Nierenfunktion. Trotzdem ist es wichtig, dass Sie die verbliebene Funktionsfähigkeit Ihrer Niere(n) regelmässig kontrollieren lassen.

Ihre Nierenfunktion können Sie unterstützen:

• Trinken Sie ausreichend.

• Kontrollieren Sie regelmässig Ihren Blutdruck.

• Ernähren Sie sich salzarm und ballaststoffreich.

• Bewegen Sie sich ausreichend.

• Verzichten Sie auf Alkohol und Rauchen.

Mehr Informationen finden Sie in den Broschüren «Ausgewogene Ernährung», «Ernährung bei Krebs» und «Körperliche Aktivität bei Krebs».

Gut zu wissen: Wurde Ihnen mit der Niere auch die dazugehörige Nebenniere entfernt, müssen Sie in der Regel keine zusätzlichen Hormone einnehmen. Die Nebenniere der Gegenseite passt ihre Hormonproduktion an.

Mit einer Embolisation blockiert die Radiologin oder der Radiologe die Blutzufuhr zum Nierentumor. Für den Eingriff müssen Sie in ein Spital gehen.

Wie läuft eine Embolisation ab?

Sie erhalten eine örtliche Betäubung, damit Sie nichts spüren. Der Radiologe führt anschliessend einen Katheter in Ihre Leistenarterie ein und schiebt ihn bis in die Nierenarterie. Dann bringt er eine Art Schwamm, ein Gewebekleber oder kleine Kügelchen ein, um das Gefäss zu verschliessen. Zur genauen Platzierung des Katheters werden Röntgenaufnahmen gemacht.

Wann wird eine Embolisation gemacht?

Bei grossen Nierentumoren besteht das Risiko von starken Blutungen während der Operation. Dann führt der Radiologe die Embolisation durch, um dieses Risiko zu verringern.

Wenn Sie nicht operiert werden können oder der Nierenkrebs bereits fortgeschritten ist, kann die Embolisation das Tumorwachstum bremsen oder Ihre Beschwerden lindern.

Kann eine Embolisation Nierenkrebs heilen?

Nein, eine Embolisation kann Nierenkrebs nicht heilen. Durch die fehlende Blutversorgung kann der Tumor zwar vorerst nicht weiterwachsen und schrumpft manchmal sogar.

Leider findet der Tumor mit der Zeit neue Wege zur Blutversorgung. Dann wächst er irgendwann wieder.

Behandlung mit Wärme

Nierentumoren oder Metastasen können mit Wärme behandelt werden. Kleinere Nierentumoren werden durch die Hitze «verkocht». Der Körper baut das zerstörte Gewebe ab und ersetzt es durch Narbengewebe.

Was ist eine Radiofrequenzablation (RFA)?

Bei der Radiofrequenzablation (RFA) wird die Wärme durch Strom erzeugt. Die Ärztin oder der Arzt führt die Wärme über eine nadelförmige Sonde durch die Bauchdecke zum Tumor.

Vor dem Eingriff erhalten Sie eine Betäubung oder Vollnarkose, damit Sie keine Schmerzen haben. Deshalb müssen Sie für die Therapie in ein Spital gehen.

Wärmebehandlungen sind auch mit Laser, Mikrowellen oder hochenergetischem Ultraschall möglich. Sie sind aber nicht so häufig wie die RFA.

Was sind mögliche Nebenwirkungen?

Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Schmerzen um das behandelte Gebiet herum und Kribbeln der Haut. Auch Blutungen sind möglich oder Verletzungen der Harnleiter. Ihr Behandlungsteam wird Ihnen sagen, auf welche Nebenwirkungen Sie achten müssen.

Die Ärztin oder der Arzt führt die Kälte über eine nadelförmige Sonde durch die Bauchdecke zum Tumor. Nach dem Gefriervorgang wird die Sonde erwärmt und das Gewebe langsam wieder aufgetaut.

Der Wechsel von Gefrier- und Auftauphasen führt zur Bildung von Eiskristallen im Tumor: Die Zellen sterben ab.

Vor dem Eingriff erhalten Sie eine Betäubung oder Vollnarkose, damit Sie keine Schmerzen haben. Deshalb müssen Sie für die Therapie in ein Spital gehen.

Die Behandlung mit Kälte ist nicht so häufig wie jene mit Wärme. Ihr Behandlungsteam wird Ihnen sagen, auf welche Nebenwirkungen Sie achten müssen.

Ein gut funktionierendes Immunsystem erkennt «Eindringlinge» wie Viren, Bakterien oder Pilze und beseitigt sie. Da eine Krebszelle einer gesunden Zelle sehr ähnlich sein kann, wird sie vom körpereigenen Abwehrsystem meistens nicht als Fremdkörper erkannt.

Bei einer Immuntherapie helfen die Medikamente dem körpereigenen Abwehrsystem, die Krebszellen zu erkennen und selbst zu bekämpfen.

Bei Nierenkrebs werden manchmal zwei Immuntherapien oder eine Immuntherapie und eine zielgerichtete Therapie kombiniert.

Was sind mögliche Nebenwirkungen?

Eine Immuntherapie kann zu Entzündungen im Körper führen. Davon können alle Organe oder Gewebe betroffen sein.

Bei einer Immuntherapie nach Nierenkrebs können Sie beispielsweise Durchfall, Hautausschlag, Husten oder starke Müdigkeit bekommen. Ihr Behandlungsteam wird Sie informieren, worauf Sie besonders achten müssen und was Sie gegen die Nebenwirkungen tun können.

Mehr über Immuntherapien und was Sie gegen Nebenwirkungen tun können, erfahren Sie in der Broschüre «Medikamente gegen Krebs».

Zielgerichtete

Häufige Nebenwirkungen sind: Therapien

Zielgerichtete Therapien sind Medikamente. Sie werden häufig als Tabletten eingenommen. Manche werden Ihnen als Infusion verabreicht oder unter die Haut gespritzt.

Die Wirkstoffe zielgerichteter Therapien bremsen das Wachstum oder den Stoffwechsel von Krebszellen. Oder sie sorgen dafür, dass die Krebszellen schneller absterben. Manche Medikamente aktivieren dabei gleichzeitig bestimmte Zellen des Immunsystems, damit diese die Krebszellen bekämpfen. Gesunde Zellen werden dabei nicht angegriffen.

Was sind mögliche Nebenwirkungen?

Am häufigsten treten Nebenwirkungen an der Haut, an Schleimhäuten, im Magen-Darm-Trakt und im Herz- und Blutkreislauf auf.

• Bluthochdruck,

• erhöhtes Infektionsrisiko,

• gestörte Blutgerinnung: Wenn Sie sich verletzen, bluten Sie stärker und länger als früher,

• Nervenschäden, die Sie zum Beispiel als Kribbeln, Taubheit oder Schmerzen in Händen und Füssen merken,

• Kopfschmerzen,

• Magen- und Darmbeschwerden (wie Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung oder Durchfall),

• Muskelschmerzen oder -krämpfe,

• Blutgerinnsel (Thrombosen).

Mehr über zielgerichtete Therapien und was Sie gegen Nebenwirkungen tun können, erfahren Sie in der Broschüre «Medikamente gegen Krebs».

Eine Strahlentherapie (Radiotherapie) schädigt Krebszellen, sodass diese absterben. Bei Nierenkrebs wird die Strahlentherapie vor allem für die Behandlung von Metastasen eingesetzt.

Wie läuft die Strahlentherapie ab?

Die Strahlen werden von aussen durch die Haut auf den Tumor, die umliegenden Lymphknoten oder auf eine Metastase gerichtet. Das Bestrahlungsfeld wird vor der ersten Bestrahlung anhand einer Computertomografie ausgemessen. Dann berechnen Fachleute, wo welche Strahlendosis wirken soll.

Sie erhalten die nötige Gesamtmenge der Strahlendosis nicht auf einmal, sondern in mehreren Sitzungen über einige Wochen verteilt. Die einzelnen Sitzungen finden normalerweise von Montag bis Freitag statt.

Eine Sitzung dauert nur wenige Minuten und ist nicht schmerzhaft.

Die Bestrahlungen erfolgen ambulant, sodass Sie danach wieder nach Hause gehen können.

Was sind mögliche Nebenwirkungen?

Häufige Nebenwirkungen sind:

• Trockenheit oder Rötung der bestrahlten Haut,

• Entzündungen der Darmschleimhaut, Blähungen oder Durchfall,

• eventuell Übelkeit (abhängig von der bestrahlten Körperstelle),

• Müdigkeit.

Die Nebenwirkungen sind abhängig von der Strahlen-Gesamtdosis und dem bestrahlten Körperbereich. Besprechen Sie allfällige Beschwerden mit Ihrem Behandlungsteam.

Mehr über Strahlentherapien und deren Nebenwirkungen erfahren Sie in der Krebsliga-Broschüre «Die Strahlentherapie».

Komplementärmedizin

Komplementärmedizinische Verfahren können helfen, während und nach einer Krebstherapie das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Sie können Nebenwirkungen erträglicher machen. Gegen die Krankheit selbst sind sie wirkungslos.

Einige dieser Methoden werden manchmal auch alternativ angewandt, das heisst anstelle der schulmedizinischen Krebstherapie. Davon rät die Krebsliga ab. In der Broschüre «Komplementärmedizin bei Krebs» erfahren Sie mehr darüber.

Verwenden Sie keine komplementärmedizinischen Medikamente oder Salben, ohne vorher Ihre Ärztin oder Ihren Arzt darüber zu informieren. Auch scheinbar harmlose Produkte können sich mit Ihrer Krebstherapie nicht vertragen oder die Wirkung der Medikamente beeinflussen.

Palliative Care meint die umfassende Betreuung von Betroffenen, die an einem fortschreitenden oder unheilbaren Nierenkrebs leiden. Ziel von Palliative Care ist dann, das Tumorwachstum einzudämmen, Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen.

Entscheidend für die Wahl des Angebots sind unter anderem Ihr Gesundheitszustand und Ihre Bedürfnisse: zu Hause mit Unterstützung eines mobilen Palliativdienstes oder der Onko-Spitex, auf einer Palliativ-Abteilung im Spital, in einem Hospiz oder in einem Pflegeheim.

Die Beratenden der regionalen und kantonalen Ligen sowie von KrebsInfo können Ihnen bei der Planung einer palliativen Betreuung weiterhelfen. Die Adressen und Telefonnummern finden Sie ab Seite 50.

Mehr über Palliative Care erfahren Sie in der Broschüre «Mein Krebs ist nicht heilbar: Was tun?» oder bei der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung: www.palliative.ch

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Diese Dokumente werden nur dann berücksichtigt, wenn Sie urteilsunfähig sind. Urteilsunfähig sind Sie, wenn Sie die Folgen Ihrer Entscheidungen nicht mehr beurteilen können. Beim Verfassen eines Vorsorgeauftrags oder einer Patientenverfügung müssen Sie urteilsfähig sein.

Vorsorgeauftrag

Manchmal sind Krebsbetroffene nicht mehr in der Lage, ihre persönlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten zu regeln. Für diesen Fall können sie eine oder mehrere Vertretungsper-

sonen bestimmen. Dieses Vertretungsrecht kann alle oder nur einzelne Angelegenheiten betreffen (beispielsweise Post öffnen, Bankgeschäfte erledigen).

Ein Vorsorgeauftrag muss handschriftlich verfasst werden. Ist dies nicht möglich, muss er von einem Notar beurkundet werden.

Patientenverfügung

Damit medizinische Entscheidungen nach Ihrem Willen getroffen werden, ist eine Patientenverfügung sinnvoll. Diese Verfügung verschafft Ihnen, den Angehörigen und dem Behandlungsteam Klarheit darüber, was Sie an Ihrem Lebensende wollen, und vor allem auch, was Sie nicht wollen.

Mehr über Patientenverfügungen erfahren Sie in der Broschüre «Selbstbestimmt bis zuletzt» oder in der «Patientenverfügung der Krebsliga».

Das Wichtigste in Kürze:

• Eine Krebsbehandlung verursacht Nebenwirkungen.

• Die häufigsten Nebenwirkungen bei Nierenkrebs sind Schmerzen und Probleme mit der Nierenfunktion.

• Warten Sie nicht, bis Ihre Schmerzen zu stark werden. Melden Sie sich frühzeitig bei Ihrem Behandlungsteam.

Krebstherapien können Nebenwirkungen verursachen. Ob und in welcher Form solche Nebenwirkungen auftreten, ist individuell sehr verschieden. Sie können unterschiedlich stark sein und unterschiedlich lang andauern.

Information ist wichtig

Meistens erhalten Sie im Spital ein Merkblatt zur Therapie, zu den möglichen Nebenwirkungen und zum Umgang damit. Diese Informationen sind manchmal schwierig zu verstehen. Fragen Sie bei Unklarheiten nach oder verlangen Sie ein solches Merkblatt, wenn Sie keines bekommen haben.

Nebenwirkungen können gelindert werden

Viele Nebenwirkungen können behandelt werden. Manche Beschwerden wie Schmerzen oder Hautveränderungen sind voraussehbar. Um sie zu lindern, erhalten Sie schon vor einer Therapie Begleitmedikamente.

Informieren Sie Ihr Behandlungsteam bei Beschwerden oder bei Einschränkungen im Alltag, damit die nötigen Massnahmen rasch eingeleitet werden können.

In der Broschüre «Schmerzen bei Krebs und ihre Behandlung» finden Sie ausführliche Informationen zum Thema.

Was ist, wenn meine Nieren nicht mehr richtig funktionieren?

Bei einer eingeschränkten Nierenfunktion kann eine Maschine oder das Bauchfell die Blutreinigung übernehmen. Dieses Verfahren heisst in der Fachsprache Dialyse.

Was ist eine Hämodialyse?

Bei der Hämodialyse befördert eine Pumpe das Blut in einen Filter. Dort wird es fortlaufend gereinigt und wieder zurück in den Körper geführt.

Diese maschinelle Blutwäsche wird auch «künstliche Niere» genannt. Für die Hämodialyse müssen Sie mehrmals in der Woche ins Spital oder in ein Dialysezentrum gehen. Die Dialyse dauert jeweils mehrere Stunden.

Was ist eine Bauchfelldialyse?

Bei der Bauchfelldialyse oder Peritonealdialyse wird die Blutwäsche über das Bauchfell durchgeführt. Das Bauchfell ist ein gut durchblutetes Gewebe, das die ganze Bauch-

höhle und Teile des Darms auskleidet.

Vorgängig wird Ihnen während einer Operation ein weicher Schlauch (Katheter) in den Bauchraum eingeführt. Der Schlauch bleibt dauerhaft drin. Über den Schlauch müssen Sie mehrmals täglich eine Dialyseflüssigkeit in die Bauchhöhle füllen und wieder ablassen. Alternativ gibt es eine Maschine, die den Austausch der Flüssigkeit über Nacht macht, während Sie schlafen.

Bei Nierenkrebs können Schmerzen auftreten. Vor allem Tumoren in einem fortgeschrittenen Stadium oder Metastasen verursachen Schmerzen. Schmerzen sind kräfteraubend und sehr belastend.

Wenn Sie Ihre Schmerzen frühzeitig behandeln lassen, können sie meistens gelindert werden. Besprechen Sie Schmerzen deshalb immer mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Nicht immer sind Schmerzen nach einer Behandlung ganz verschwunden. Meistens sind die Schmerzen aber erträglicher.

Um Schmerzen zu lindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• Medikamente,

• Operation,

• Strahlentherapie,

• Komplementärmedizin (wie Akupunktur, TCM, Naturheilkunde),

• Physiotherapie,

• körperliche Aktivität (Sport und Bewegung),

• Entspannungsübungen (wie Meditation oder autogenes Training),

• psychoonkologische Beratung, Psychotherapie.

In der Broschüre «Schmerzen bei Krebs und ihre Behandlung» finden Sie ausführliche Informationen zum Thema.

Das Wichtigste in Kürze:

• Oft sind Krebsbetroffene weniger belastbar als früher.

• Eine onkologische Rehabilitation unterstützt Sie bei der Rückkehr in den Alltag.

• Nach einer Krebstherapie sollten Sie regelmässig zu Nachsorgeuntersuchungen gehen.

Es braucht Zeit und Geduld, um sich von einer Krebserkrankung und deren Therapien zu erholen. Vielleicht fühlen Sie sich den Anforderungen des Alltagslebens noch nicht gewachsen.

Eventuell erwarten Ihre Nächsten oder Ihr Arbeitgeber, dass Sie nun trotzdem zur Tagesordnung zurückkehren. Damit umzugehen, ist nicht einfach. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Mehr zu diesen Themen erfahren Sie in den Krebsliga-Broschüren «Wenn auch die Seele leidet», «Fatigue bei Krebs» oder «Arbeiten mit und nach Krebs».

Fachliche Unterstützung beanspruchen

Besprechen Sie sich mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Sie können sich auch an die Beratenden der Krebsliga oder an eine andere Fachperson wenden (siehe S. 41 ff.). Gemeinsam lässt sich herausfinden, welche unterstützenden Massnahmen sinnvoll sind und allenfalls von der Krankenkasse bezahlt werden.

Die Krebsliga bietet Kurse für Betroffene und Angehörige an. Bei Ihrer kantonalen oder regionalen Krebsliga erfahren Sie, wo Sie in Ihrer Nähe passende Angebote finden.

Nachsorgeuntersuchungen

Nach einer abgeschlossenen Therapie empfiehlt Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt regelmässige Nachsorgeuntersuchungen. Wie oft solche Untersuchungen notwendig sind, hängt vom Stadium der Erkrankung, von den Therapien, Ihrem Rückfallrisiko und Ihrem Gesundheitszustand ab.

Eine Nachsorgeuntersuchung dient dazu, Begleit- und Folgebeschwerden frühzeitig zu erfassen und zu lindern. Ziel dieser Untersuchungen ist auch, ein Wiederauftreten der Krankheit frühzeitig zu erkennen und behandeln zu können.

Wichtig: Wenden Sie sich beim Auftreten von Symptomen oder Beschwerden an Ihren Arzt, auch wenn kein Nachsorgeuntersuchungstermin ansteht. Sie können auch psychische, berufliche und soziale Schwierigkeiten ansprechen.

Wie häufig muss ich zur Nachsorge?

In den ersten Jahren nach der Therapie wird Ihnen die Ärztin oder der Arzt meist eine medizinische Kontrolle alle drei bis sechs Monate vorschlagen. Später können die Kontrolluntersuchungen in grösseren Abständen erfolgen.

Die Art der Kontrolluntersuchungen wird auf Ihre individuelle Situation und Ihre Krankengeschichte abgestimmt. Wichtig sind die Verlaufskontrollen von Nierenfunktion, Blutdruck und Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Falls Ihnen eine Niere vollständig entfernt wurde, können Spätfolgen wie eine eingeschränkte Nierenfunktion oder ein erhöhter Blutdruck auftreten. Bei den Kontrolluntersuchungen macht der Arzt deshalb klinische, laborchemische und bildgebende Untersuchungen.

Eine onkologische Rehabilitation (kurz: Reha) unterstützt Sie beim Gesundwerden und bei Ihrer Wiedereingliederung in den Alltag und ins Berufsleben. Sie kann vor, während oder nach einer Krebstherapie stattfinden.

Es gibt ambulante und stationäre Angebote. Dazu gehören beispielsweise Bewegung und Sport oder das Erlernen von Entspannungsmethoden.

Beachten Sie die Broschüren «Onkologische Rehabilitation» und «Körperliche Aktivität bei Krebs». Die Adressen von Anbietern onkologischer Rehabilitationsangebote unter medizinischer Leitung finden Sie auf: www.krebsliga.ch

Manche Krebsbetroffene arbeiten während einer Therapie weiter. Einige reduzieren dabei vorübergehend ihr Arbeitspensum. Andere unterbrechen ihre Arbeit und

kehren nach Abschluss der Therapien wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

Oft sind Krebsbetroffene weniger belastbar als früher. Die Erkrankung und die Therapien können körperliche Einschränkungen, eine andauernde Müdigkeit, Gedächtnisprobleme, Schlaf- oder Konzentrationsstörungen auslösen. Viele Krebsbetroffene haben Angst vor einem Rückfall (Rezidiv).

Planen Sie den Arbeitsalltag oder die Rückkehr an Ihren Arbeitsplatz sorgfältig zusammen mit Ihrem Behandlungsteam und den Personalverantwortlichen des Arbeitgebers. Gegebenenfalls können die Aufgaben angepasst und die Arbeitszeiten reduziert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre «Arbeiten mit und nach Krebs». Bei finanziellen Fragen (beispielsweise zur Lohnfortzahlung) helfen Ihnen die Beratenden der kantonalen oder regionalen Krebsligen weiter. Die Adressen der Beratungsstellen in Ihrer Nähe finden Sie ab Seite 50.

Die kantonale oder regionale Krebsliga

Sie berät, begleitet und unterstützt Betroffene und Angehörige. Zum Angebot gehören:

• Sie können persönliche Gespräche führen.

• Sie können Versicherungs- und Finanzierungsfragen klären.

• Beraterinnen und Berater unterstützen Sie beim Ausfüllen einer Patientenverfügung.

• Sie finden Kurs- und Seminarangebote.

Beraterinnen und Berater vermitteln Ihnen Fachpersonen, zum Beispiel für komplementäre Therapien, für psychoonkologische Beratung und Therapie oder für die Kinderbetreuung.

Beratungsdienst KrebsInfo

0800 11 88 11

Bei KrebsInfo hört Ihnen eine Fachberaterin oder ein Fachberater zu. Sie erhalten Antwort auf Ihre Fragen rund um Krebs. Die Fachberatung informiert Sie über mögliche weitere Schritte. Sie können mit ihr über Ihre Ängste und Unsicherheiten und über Ihr persönliches Erleben sprechen. Ausserdem erhalten Sie Adressen von Spitälern und Tumorzentren in Ihrer Nähe, die auf die Behandlung Ihrer Krebserkrankung spezialisiert sind.

Anruf und Auskunft sind kostenlos. Die Fachberatenden sind auch per EMail an krebsinfo@krebsliga.ch oder via WhatsApp erreichbar.

Cancerline: der Chat zu Krebs Kinder, Jugendliche und Erwachsene erreichen über www.krebsliga.ch/chat eine Beratungsperson, mit der sie chatten können (Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr). Haben Sie Fragen zur Krankheit oder möchten Sie einfach jemandem mitteilen, wie es Ihnen geht? Dann chatten Sie los.

Beratungsangebot

stopsmoking 0848 000 181

Professionelle Beratende geben Ihnen Auskunft und helfen Ihnen beim Rauchstopp. Auf Wunsch können kostenlose Folgegespräche vereinbart werden. Mehr dazu erfahren Sie auf: www.stopsmoking.ch

Die Krebsliga organisiert an verschiedenen Orten in der Schweiz Kurse für krebsbetroffene Menschen und Angehörige: www.krebsliga.ch/kurse

Andere Betroffene

Es kann Mut machen, zu erfahren, wie andere Menschen mit besonderen Situationen umgehen und welche Erfahrungen sie gemacht haben.

Sie können Ihre Erfahrungen in einem Forum diskutieren oder sich in einer Selbsthilfegruppe austauschen. Das ist oft leichter in einem Gespräch mit Menschen, die Ähnliches erleben.

Informieren Sie sich bei Ihrer kantonalen oder regionalen Krebsliga über Selbsthilfegruppen, laufende Gesprächsgruppen oder Kursangebote für Krebsbetroffene und Angehörige. Auf www.selbsthilfeschweiz.ch können Sie nach Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe suchen.

Spitex-Dienste für Krebsbetroffene

Bei Spitex-Diensten handelt es sich um spitalexterne Hilfe und Pflege zu Hause. In manchen Kantonen gibt es auf krebskranke Menschen spezialisierte Spitex-Dienste. Diese Dienste heissen in jedem Kanton anders (z. B. OnkoSpitex, spitalexterne Onkologiepflege SEOP, palliativer Brückendienst). Am besten erkundigen Sie sich bei Ihrer kantonalen oder regionalen Krebsliga nach Adressen.

Ernährungsberatung

Viele Spitäler bieten eine Ernährungsberatung an. Ausserhalb von Spitälern gibt es freiberuflich tätige Ernährungsberaterinnen oder Ernährungsberater.

Diese arbeiten meistens mit dem Behandlungsteam zusammen und sind einem Verband angeschlossen:

Schweizerischer Verband der Ernährungsberater/innen SVDE

Altenbergstrasse 29, Postfach 686

3000 Bern 8

Tel. 031 313 88 70 service@svde-asdd.ch

Auf der Website des SVDE können Sie eine Ernährungsberatung in Ihrer Nähe suchen: www.svde-asdd.ch

Palliative Medizin, Pflege und Begleitung

Palliative Care unterstützt Betroffene, die unheilbar krank sind und deren Krebserkrankung fortschreitet. Betroffene sollen bis zuletzt eine gute Lebensqualität haben. Die Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung sorgt dafür, dass Sie schweizweit eine professionelle Palliative Care erhalten, unabhängig von Ihrer Diagnose und Ihrem Wohnort.

palliative ch

Kochergasse 6

3011 Bern

Tel. 031 310 02 90 info@palliative.ch www.palliative.ch

Die Karte gibt eine Übersicht über Palliative-Care-Angebote in der Schweiz, die hohe Qualitätsstandards in Palliative Care erfüllen: https://palliativkarte.ch/versorgung/karte

Das Behandlungsteam berät Sie, was Sie gegen krankheits- und behandlungsbedingte Beschwerden tun können. Fragen Sie auch nach Massnahmen, die Ihnen zusätzlich helfen und Ihre Genesung erleichtern. Zum Behandlungsteam gehören jene Fachpersonen, die Sie während der Krankheit begleiten, behandeln und unterstützen.

Eine Fachperson der Psychoonkologie unterstützt Betroffene und Angehörige dabei, die Krebserkrankung besser zu bewältigen und zu verarbeiten.

Eine psychoonkologische Beratung bieten Fachleute verschiedener Fachrichtungen an (z. B. Medizin, Psychologie, Pflege, Sozialarbeit, Theologie). Wichtig ist, dass diese Fachperson über eine Weiterbildung in Psychoonkologie verfügt. Auf psychoonkologie. krebsliga.ch finden Sie Psychoonkologinnen und Psychoonkologen in Ihrer Nähe.

(Auswahl)

• Operationen bei Krebs

• Medikamente gegen Krebs Chemotherapie, antihormonelle Therapie, zielgerichtete Therapie und Immuntherapie

• Krebsmedikamente zu Hause einnehmen

• Die Strahlentherapie Radiotherapie

• Komplementärmedizin bei Krebs

• Schmerzen bei Krebs und ihre Behandlung

• Fatigue bei Krebs Rundum müde

• Ernährung bei Krebs

• Das Lymphödem nach Krebs

• Weibliche Sexualität bei Krebs

• Männliche Sexualität bei Krebs

• Die Krebstherapie hat mein Aussehen verändert Tipps und Ideen für ein besseres Wohlbefinden

• Wenn auch die Seele leidet Krebs trifft den ganzen Menschen

• Körperliche Aktivität bei Krebs Stärken Sie das Vertrauen in Ihren Körper

• Onkologische Rehabilitation

• Arbeiten mit und nach Krebs Ein Ratgeber für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

• Ich begleite eine an Krebs erkrankte Person

• Wenn Eltern an Krebs erkranken Wie mit Kindern darüber reden

• Erblich bedingter Krebs

• Patientenverfügung der Krebsliga Mein verbindlicher Wille im Hinblick auf Krankheit, Sterben und Tod

• Mein Krebs ist nicht heilbar: Was tun?

• In Zeiten des Trauerns Wenn ein geliebter Mensch an Krebs stirbt

Bei der Krebsliga finden Sie weitere Broschüren zu einzelnen Krebsarten und Therapien und zum Umgang mit Krebs. Diese Broschüren sind kostenlos und stehen auch in elektronischer Form zur Verfügung. Sie werden Ihnen von der Krebsliga Schweiz und Ihrer kantonalen oder regionalen Krebsliga offeriert. Das ist nur möglich dank grosszügigen Spenden.

Bestellmöglichkeiten

• Krebsliga Ihres Kantons

• Telefon 0844 85 00 00

• shop@krebsliga.ch

• www.krebsliga.ch

Alle Broschüren können Sie online lesen und bestellen.

Ihre Meinung interessiert uns Äussern Sie Ihre Meinung zur Broschüre mit dem Fragenbogen am Ende dieser Broschüre oder online unter: www.krebsliga.ch/broschueren. Vielen Dank fürs Ausfüllen.

«Methoden und Verfahren zur Krebsdiagnose», Österreichische Krebshilfe, 2023. Online verfügbar auf: www.krebshilfe.net

«Krebswörterbuch», Die deutsche Krebshilfe erklärt Fachbegriffe von A wie Abdomen bis Z wie Zytostatikum, 2021. Online verfügbar auf: www.krebshilfe.de

«Diagnose-Schock: Krebs», Hilfe für die Seele, konkrete Unterstützung für Betroffene und Angehörige. Alfred Künzler, Stefan Mamié, Carmen Schürer, Springer-Verlag, 2012.

Einige Krebsligen verfügen über eine Bibliothek, in der Bücher zum Thema kostenlos ausgeliehen werden können. Erkundigen Sie sich bei der Krebsliga in Ihrer Region (siehe S. 50 f.).

Angebot der Krebsliga

www.krebsliga.ch

Das Angebot der Krebsliga Schweiz mit Links zu allen kantonalen und regionalen Krebsligen. www.krebsliga.ch/cancerline

Die Krebsliga bietet einen Livechat mit Beratung an.

www.krebsliga.ch/kurse

Kurse der Krebsliga, um krankheitsbedingte Alltagsbelastungen besser zu bewältigen.

www.krebsliga.ch/onkoreha Übersichtskarte zu onkologischen Rehabilitationsangeboten in der Schweiz.

peerplattform.krebsliga.ch

Betroffene begleiten Betroffene. psychoonkologie.krebsliga.ch

Verzeichnis von Psychoonkologinnen und Psychoonkologen in Ihrer Nähe.

Andere Angebote

www.avac.ch/de

Der Verein «Lernen mit Krebs zu leben» organisiert Kurse für Betroffene und Angehörige.

www.cipa-igab.ch

Dieser Dachverband gibt den betreuenden Angehörigen in der Schweiz eine Stimme.

www.nierenkrebs-netzwerk.de/

Selbsthilfegemeinschaft von Patientinnen und Patienten, Familien und medizinischen Fachkräften. www.fertionco.ch

Fruchtbarkeit bei Krebs.

www.gdk-cds.ch

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren GDK.

Hier finden Sie die Liste der Spitäler mit einem Leistungsauftrag für Behandlungen je nach Krebsart.

www.kofam.ch

Portal des Bundesamts für Gesundheit zur Humanforschung in der Schweiz. www.komplementaermethoden.de

Informationen der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen.

www.krebsgesellschaft.de

Informationen der Deutschen Krebsgesellschaft. www.krebshilfe.de

Informationen der Deutschen Krebshilfe.

www.krebsinformationsdienst.de

Ein Angebot des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg. www.krebs-webweiser.de

Eine Zusammenstellung von Internetseiten durch das Universitätsklinikum Freiburg i. Br. www.palliative.ch

Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung. www.patientenkompetenz.ch

Eine Stiftung zur Förderung der Selbstbestimmung im Krankheitsfall. www.psychoonkologie.ch

Schweizerische Gesellschaft für Psychoonkologie. www.selbsthilfeschweiz.ch

Adressen von Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige in Ihrer Nähe.

Informationen auf Englisch www.cancer.gov National Cancer Institute USA. www.asco.org

American Society of Clinical Oncology. www.cancer.org American Cancer Society. www.cancerresearchuk.org

Independent cancer research and awareness charity. www.macmillan.org.uk

A non-profit cancer information service.

Die in dieser Broschüre erwähnten Publikationen und Websites dienen der Krebsliga auch als Quellen.

Kranzhöfer, K. (11. Februar 2021). Nierenzellkarzinom. Wissensdatenbank Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum https://m100-kid.dkfz.de/wissensdatenbank/harnorgane/nierenzellkarzinomnierenkrebs/

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF) (September 2024). S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Nierenzellkarzinoms. Langversion 5.0 https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/nierenzellkarzinom/

(Auswahl)

Fatigue bei Krebs Rundum müde

Ausgabe: 2022

Artikelnummer: 011028012111

Körperliche Aktivität bei Krebs

Stärken Sie das Vertrauen in Ihren

Körper

Ausgabe: 2021

Artikelnummer: 011027013111

Ausgewogene Ernährung

So bleiben Sie gesund

Ausgewogene

Wenn auch die Seele leidet Krebs trifft den ganzen Menschen

Ausgabe: 2025

Artikelnummer: 011621011111

Ausgabe: 2023

Artikelnummer: 011022012111

1 Krebsliga Aargau

Kasernenstrasse 25

Postfach 3225

5001 Aarau

Tel. 062 834 75 75 admin@krebsliga-aargau.ch www.krebsliga-aargau.ch

IBAN: CH09 0900 0000 5001 2121 7

2

Krebsliga beider Basel

Petersplatz 12

4051 Basel

Tel. 061 319 99 88

4 Ligue fribourgeoise contre le cancer

Krebsliga Freiburg route St-Nicolas-de-Flüe 2

case postale

1701 Fribourg

tél. 026 426 02 90

info@liguecancer-fr.ch www.liguecancer-fr.ch

IBAN: CH49 0900 0000 1700 6131 3

7 Ligue jurassienne contre le cancer rue des Moulins 12

2800 Delémont tél. 032 422 20 30

info@ljcc.ch

www.liguecancer-ju.ch

IBAN: CH13 0900 0000 2500 7881 3

8

5

Ligue neuchâteloise contre le cancer

faubourg du Lac 17 2000 Neuchâtel tél. 032 886 85 90 info@klbb.ch 11, rue Leschot LNCC@ne.ch www.klbb.ch

IBAN: CH11 0900 0000 4002 8150 6

3 Krebsliga Bern

Ligue bernoise contre le cancer

Schwanengasse 5/7

Postfach

3001 Bern

Tel. 031 313 24 24

info@krebsligabern.ch www.krebsligabern.ch

IBAN: CH23 0900 0000 3002 2695 4 6

Ligue genevoise contre le cancer

1205 Genève

tél. 022 322 13 33

info@lgc.ch www.lgc.ch

IBAN: CH80 0900 0000 1200 0380 8

Krebsliga Graubünden Ottoplatz 1

Postfach 368

7001 Chur

Tel. 081 300 50 90

info@krebsliga-gr.ch www.krebsliga-gr.ch

IBAN: CH97 0900 0000 7000 1442 0

www.liguecancer-ne.ch

IBAN: CH23 0900 0000 2000 6717 9

9 Krebsliga Ostschweiz

SG, AR, AI, GL

Flurhofstrasse 7

9000 St. Gallen

Tel. 071 242 70 00

info@krebsliga-ostschweiz.ch www.krebsliga-ostschweiz.ch

IBAN: CH29 0900 0000 9001 5390 1

10 Krebsliga Schaffhausen 15 Ligue valaisanne contre le cancer

Mühlentalstrasse 84

8200 Schaffhausen

Krebsliga Wallis

Siège central: Tel. 052 741 45 45 rue de la Dixence 19 info@krebsliga-sh.ch 1950 Sion www.krebsliga-sh.ch tél. 027 322 99 74

IBAN: CH65 0900 0000 8200 3096 2 info@lvcc.ch www.lvcc.ch

11 Krebsliga Solothurn Beratungsbüro: Wengistrasse 16 Spitalzentrum Oberwallis Postfach 531 Überlandstrasse 14

4502 Solothurn

3900 Brig Tel. 032 628 68 10

Tel. 027 604 35 41 info@krebsliga-so.ch Mobile 079 644 80 18 www.krebsliga-so.ch info@krebsliga-wallis.ch

IBAN: CH73 0900 0000 4500 1044 7 www.krebsliga-wallis.ch

IBAN: CH73 0900 0000 1900 0340 2

12 Krebsliga Thurgau Bahnhofstrasse 5 16 Krebsliga Zentralschweiz 8570 Weinfelden LU, OW, NW, SZ, UR, ZG Tel. 071 626 70 00 Löwenstrasse 3 info@krebsliga-thurgau.ch 6004 Luzern www.krebsliga-thurgau.ch Tel. 041 210 25 50

IBAN: CH58 0483 5046 8950 1100 0 info@krebsliga.info www.krebsliga.info

13 Lega cancro Ticino

IBAN: CH61 0900 0000 6001 3232 5 Piazza Nosetto 3 6500 Bellinzona

17 Krebsliga Zürich

Tel. 091 820 64 20 Freiestrasse 71 info@legacancro-ti.ch

8032 Zürich www.legacancro-ti.ch Tel. 044 388 55 00

IBAN: CH19 0900 0000 6500 0126 6 info@krebsligazuerich.ch www.krebsligazuerich.ch

14 Ligue vaudoise

IBAN: CH77 0900 0000 8000 0868 5 contre le cancer av. d’Ouchy 18

18 Krebshilfe Liechtenstein 1006 Lausanne Landstrasse 40a tél. 021 623 11 11 FL-9494 Schaan info@lvc.ch

Tel. 00423 233 18 45 www.lvc.ch admin@krebshilfe.li

IBAN: CH26 0900 0000 1002 2260 0 www.krebshilfe.li

IBAN: LI98 0880 0000 0239 3221 1

Krebsliga Schweiz

Effingerstrasse 40

Postfach

3001 Bern

Tel. 031 389 91 00 www.krebsliga.ch

IBAN: CH95 0900 0000 3000 4843 9

Broschüren

Tel. 0844 85 00 00 shop@krebsliga.ch www.krebsliga.ch/ broschueren

Beratungsangebot

KrebsInfo

Mo–Fr 10–18 Uhr 0800 11 88 11 krebsinfo@krebsliga.ch www.krebsliga.ch/chat

WhatsApp: 031 389 92 40

Beratungsangebot stopsmoking

Tel. 0848 000 181

Max. 8 Rp./Min. (Festnetz)

Mo–Fr 11–19 Uhr

Ihre Spende freut uns.

KrebsInfo

0800 11 88 11

Montag bis Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr

Anruf kostenlos krebsinfo@krebsliga.ch

Die Krebsliga setzt sich dafür ein, dass…

… weniger Menschen an Krebs erkranken,

… weniger Menschen an den Folgen von Krebs leiden und sterben,

… mehr Menschen von Krebs geheilt werden,

… Betroffene und ihr Umfeld die notwendige Zuwendung und Hilfe erfahren.

Diese Broschüre wird Ihnen durch Ihre Krebsliga überreicht, die Ihnen mit Beratung, Begleitung und verschiedenen Unterstützungsangeboten zur Verfügung steht. Die Adresse der für Ihren Kanton oder Ihre Region zuständigen Krebsliga finden Sie auf der Innenseite.

Nur dank Spenden sind unsere Broschüren kostenlos erhältlich.

Oder online unter www.krebsliga.ch/spenden.