9 minute read

Presentazione

Il Ciborio e la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. Dal rilievo digitale alla digitalizzazione BIM e musealizzazione dell’opera.

Università degli Studi di Firenze Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura

Advertisement

Relatore Prof. Giovanni Pancani

Un sentito ringraziamento all’Abate Padre Bernardo Gianni e a tutta la comunità monastica dell’Abbazia di San Miniato al Monte per l’accoglienza e la collaborazione dimostrate nel corso di questo lavoro.

Correlatori Arch. PhD. Matteo Bigongiari Arch. Andrea Pasquali

Candidato Luca Chiavacci

Presentazione Rilievo Digitalizzazione Dal rilievo al BIM

Cenni Storici La basilica Il Ciborio

Il rilievo integrato Rilievo Laser Scanner Fase di registrazione Certificazione rilievo Esportazione ortho-image Rilievo fotogrammetrico Elaborazione dati Restituzione dati

Sperimentazione HBIM Il BIM per la visualizzazione dell’opera Dalla nuvola di punti al modello BIM Parametrizzazione e catalogazione BIM Creazione schede di approfondimento e collegamento URL

Atlante dei disegni

Conclusioni p. 2-7

p. 8-19

p. 20-29

p. 30-37

p. 36-47

p. 48-49

Il presente elaborato di tesi fa parte di un più ampio lavoro sostenuto dal Dipartimento di Rilievo Architettonico dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito di un progetto di ricerca seminariale sul complesso architettonico di San Miniato al Monte a Firenze, guidato dal Prof. Giovanni Pancani, il cui scopo è la creazione delle tavole dello stato di fatto e la creazione di un modello BIM, contentente un database aggiornato di informazioni relative al complesso, che permettano la visualizzazione, conoscenza e conservazione del bene architettonico. La tesi, con lo scopo di digitalizzare l’opera di San Miniato, è stata affrontata dal punto di vista del rilievo architettonico, attraverso l’utilizzo di metodologie di rilievo integrato, laser scanner e fotogrammetrico. Nella prima fase della ricerca è stato analizzato il corpo centrale della basilica, in particolar modo la facciata, gli interni, comprese la sacrestia e la cappella del Cardinale del Portogallo. Negli anni a seguire sono stati, e saranno affrontati anche il monastero, gli ambienti attigui, con la torre campanaria. Il complesso, infatti, pensato come luogo di culto, posto su di un colle panoramico che domina la città di Firenze, ha subito diverse modifiche nel corso della sua storia, dovute anche agli eventi bellici che hanno caratterizzato la sua esistenza, sia durante la sua costruzione, sia con interventi di restauro più recenti, avvenuti nel 1924 con ritorno dei monaci Benedettini Olivetani all’interno del complesso. Il fine delle operazioni, eseguite in sito, era quello di avere un quadro conoscitivo il più possibile completo dello stato di conservazione del monumento, che descrivesse il tutte le sue caratteristiche geometriche, storiche e descrittive del manufatto, e che fosse punto di partenza per i successivi interventi per la conservazione del monumento. Altro obbiettivo della tesi, è la digita lizzazione in ambiente BIM, con la creazione di un modello di un’opera collocata all’interno della basilica, la cappella del Crocifisso (o Ciborio). La creazione di questo modello, attraverso l’ausilio di un software che sfrutta la tecnologia BIM, ha permesso di creare di un fitto database, in ambiente cloud, all’interno del quale possono interagire tutte le varie figure professionali che possono collaborare alla manutenzione e la conservazione del bene. Tramite questo sotfware infatti, è possibile creare un database, e arricchirlo con qualsiasi informazione, da quelle relative alla geometria, a quelle reletive alla datazione e descrizione dei vari componenti che carratterizzano l’edificio. E’ stato possibile suddividere il modello per parti, e per ciascuna parte è stato creato un abaco contenetente dei collegamenti con delle schedature che descrivono al meglio le parti più significative dell l’opera, andando a creare un percorso di conoscenza completo, ovvero uno studio che comprenda una corretta analisi storico archivistica,

un rilievo architettonico accurato sullo stato di fatto del complesso. Aggiungendo allo studio sul manufatto un maggior numero di informazioni, e quindi un’analisi completa, che prevenga eventuali errori progettuali dovuti ad una conoscenza superficiale delle caratteristiche dell’edificio.

Rilievo Le prime operazioni effettuate all’interno del percorso di ricerca, che si è svolto in più fasi, hanno avuto inizio con la realizzazione di un accurato rilievo architettonico dell’edificio, utilizzando le moderne tecnologie laser scanner, che si configurano oggi indispensabili per lo studio di strutture tanto articolate quanto quelle presenti all’interno della basilica. Una prima fase , in seguito a quella documentale sull’opera oggetto di rilievo, ha portato a termine le operazioni che sono servite all’acquisizione e alla ricostruzione del database 3D ottenuto dai dati del rilievo laser scanner, generando una nuvola di punti complessiva del manufatto, di cui è stata completata la restituzione delle piante e delle sezioni principali dell’edificio La metodologia di rilievo laser scanner non è stata però l’unica utilizzata per descrivere gli spazi e le volumetrie del manufatto. Anche il rilievo fotogrammetrico è stato parte integrante della campagna, utilizzato sia per ricostruire al meglio le carenze della nuvola di punti laser scanner , che per comprendere al meglio le geometrie nella fase di ripasso a fil di ferro degli elaborati. La tecnica fotogrammetrica è stata inoltre utilizzata per approfondire le geometrie della cappella del Crocifisso, attraverso la realizzazione di una serie di campagne fotografiche avvenute in diverse fasi, di modo da analizzare, alla fine ci ciascuna campagna le carenze di informazioni fotografiche nella varie parti del modello, che hanno permesso di ricostruire una nuvola di punti accurata del Ciborio. Come base di partenza per l’allineamento delle immagini, è stata utilizzata la nuvola laser scanner, che ha permesso di confrontare il dato e facilitato le operazioni di ricostruzione all’interno di un softawe fotogrammetrico che sfutta la tecnologia Structure from Motion (SfM). Il rilievo fotogrammetrico, assieme a quello laser scanner ha quindi permesso di ricostruire una nuvola di punti complessiva dell’intera basilica, in grado di produrre elaborati bidimensionali e tridimensionali, sviluppati in questa tesi.

Digitalizzazione Negli ultimi anni la digitalizzazione dei beni ha cambiato l’approccio alla consultazione delle informazioni, modificando il modo in cui esso può essere divulgato. La rivoluzione digitale rappresenta un’opportunità di condividere la conoscenza, dando l’opportunità di accedere più facilmente alle informazioni favorendo la crescita culturale. La possibilità di visualizzare ed entrare in contatto con realtà geograficamente molto lontane dalla nostra, permette ad un numero sempre più ampio di persone di consultare contenuti condivisi online. Questa possibilità è dovuta all’introduzione di dispositivi in grado di processare grandi quantità di dati e di comunicare tra loro a velocità sino ad ora impensabili. A supporto della digitalizzazione degli edifici architettonici sono state sviluppate tecnologie efficienti per il rilievo del patrimonio culturale e per la sua gestione. La digitalizzazione degli edifici, infatti, risulta essere un modo per proteggere e preservare il patrimonio culturale architettonico.

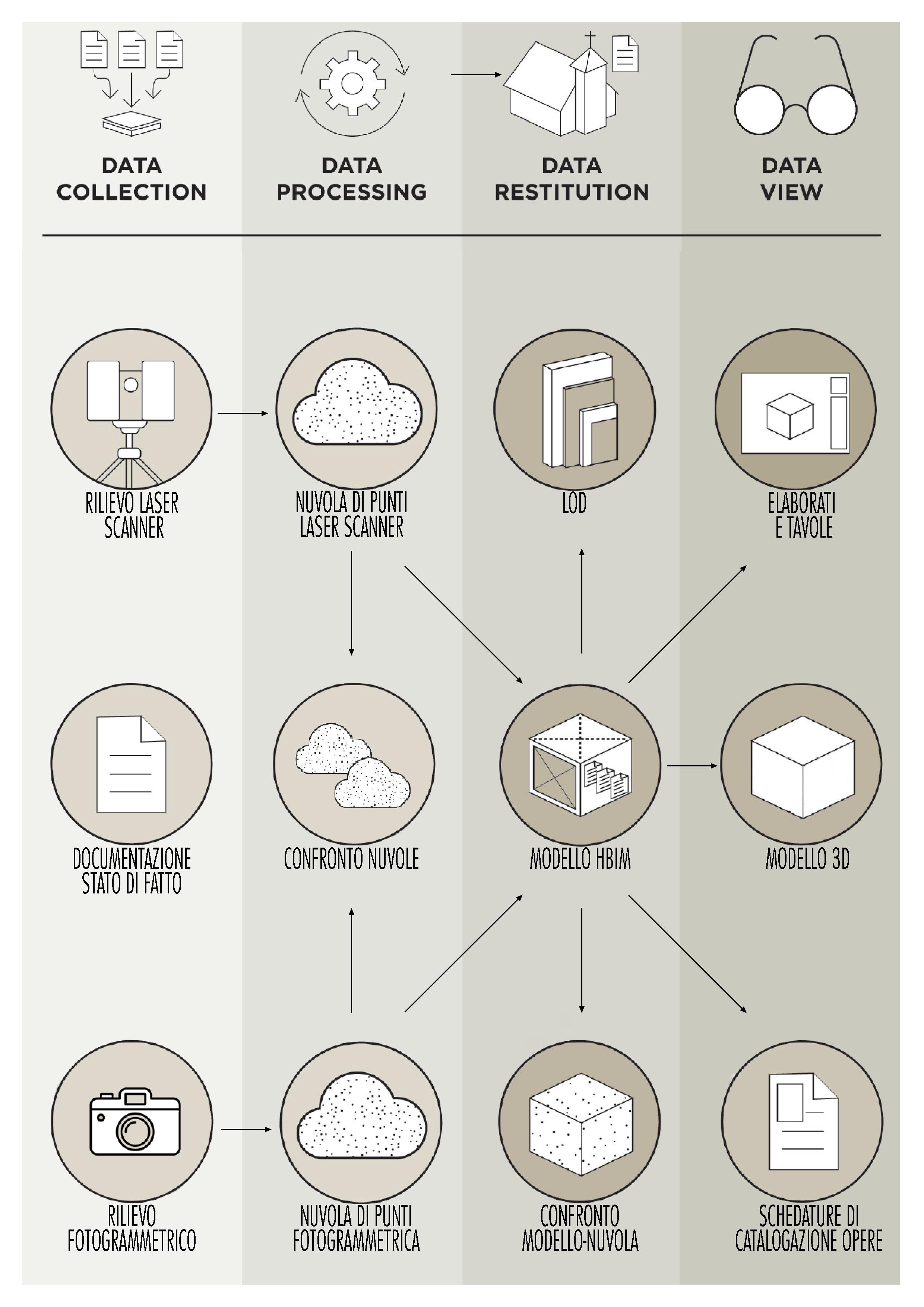

Dalla nuvola di punti al modello BIM Ad oggi un edificio può essere digitalizzato partendo da una fase di raccolta dati, volta a raccogliere le informazioni geometriche, le caratteristiche e tutti i dati utili per la comprensione dell’oggetto analizzato. La seconda fase prevede

l’elaborazione dei dati per ottenere un modello tridimensionale BIM (Building Information Modelling), completo a livello geometrico e informativo all’interno del quale è possibile consultare il database raccolto ed aggiornarlo continuativamente, man mano che il complesso architettonico verrà interamente rilevato e catalogato. Il BIM rappresenta l’avanguardia, per quanto riguarda le nuove tecnologie, applicate al mondo dell’architettura. Si tratta infatti di un sistema in grado di far convogliare al suo interno molteplici informazioni, gestibili dalle diverse piattaforme, essendo un programma nel quale è possibile lavorare in modelli contenuti all’interno del cloud, che permettono quindi modifiche in tempo reale. Il BIM utilizzato nel settore AEC (Architettura, Edilizia e Costruzioni) mette in relazione le informazioni tangibili con quelle intangibili cioè possono essere integrate le informazioni utili, sotto forma di database digitale, per il ciclo di vita del progetto. La rappresentazione, ottenuta attraverso il rilievo, e la sua restituzione grafica sono già di per se importanti documenti che aiutano a visualizzare l’opera. Questa tecnica di rappresentazione, ha origini antiche, che però nel corso degli anni, attraverso lo sviluppo soprattutto dei software in grado di elaborare sempre al meglio i dati, ha permesso di ottenere dei risultati sempre migliori. E’ quindi buona regola documentare attraverso gli elaborati grafici le opere appartenenti al patrimonio edilizio. Negli ultimi anni però, la digitalizzazione del patrimonio sta prendendo sempre più campo ed importanza nel mondo dell’architettura. Per alcuni edifici negli ultimi anni, in seguito ai rilievi, sono stati digitalizzati, e questo assume molta importanza per i beni architettonici. Grazie alla digitalizzazione infatti si riesce a visualizzare l’opera, approfondirla e valorizzarla. La digitalizzazione è inoltre utile punto di partenza per gli interventi di manutenzione e restauro delle opere architettoniche. La creazione quindi del modello all’interno dell’ambiente BIM, acronico di Building (Edificio), Information (Informazioni) e Model (Modello), mira a creare una più approfondita base di partenza per gli interventi volti a conservare e valorizzare il manufatto architettonico .

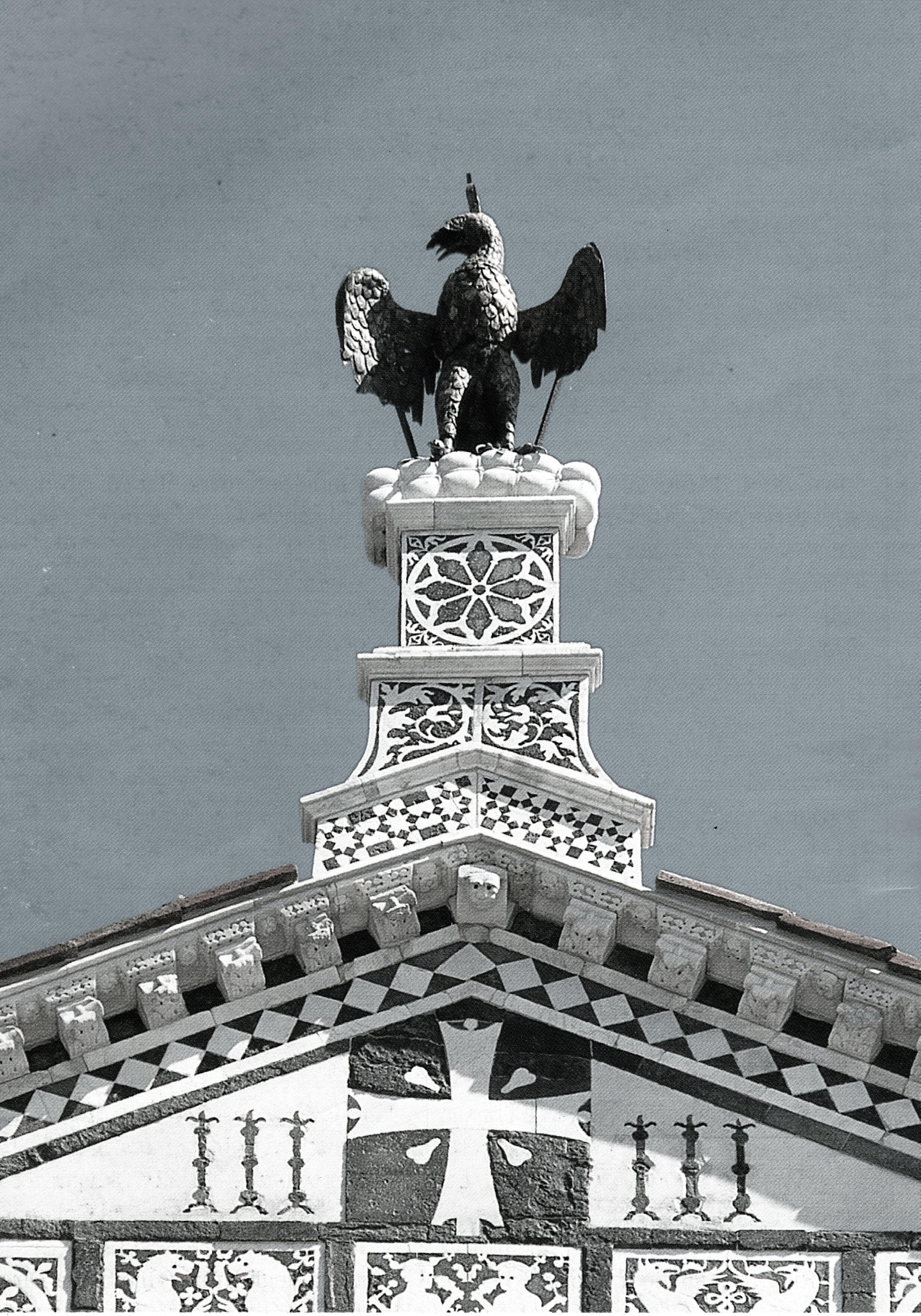

La facciata di San Miniato al Monte a Firenze troneggia sulla collina fiorentina da dove si può godere di uno dei più bei colpi d’occhio sulla città. La basilica è spesso visibile da ogni piazza o slargo da cui è possibile gettare lo sguardo oltre la cortina delle strette vie cittadine. Le prime testimonianze storiche sulla basilica risalgono all’anno 783, grazie ad uno scritto dove si attesta una donazione da parte di Carlo Magno. Questo ci fa immaginare la presenza di un luogo di culto, forse una basilica paleocristiana. Agli inizi del XI secolo, il vescovo fiorentino Ildebrando, visitando gli oratori della diocesi, rinviene la chiesa e decide di rifondarla con un atto di fondazione del 1018 con l’obbiettivo di rinnovare la chiesa e il monastero dedicati al martire Miniato del quale il vescovo afferma di aver rinvenuto le relique. Al fine di realizzare il suo proposito, viene istituita una raccolta fondi dove non tardano ad arrivare le donazioni da parte di altri vescovi e di privati. Si può suppore che le donazioni proseguirono in parallelo con l’inizio dei lavori avvenuto nel 1018. Gli storici tendono a considerare la chiesa di San Miniato come un organismo unitario, nato almeno per le parti strutturali, nell’arco di pochi decenni. Nel XII secolo, vi fu un considerevole sviluppo economico e urbanistico, come testimoniato dall’ampia cinta muraria costruita nel 117275, che tende a posticipare le fasi costruttive del tempio protraendole per tutto il XII secolo e assumendo la data del 1207, incisa sul pavimento della basilica, come epoca del possibile compimento dei lavori. Nel 1943 Walter Horm si propone di riesaminare alcune chiese appartenenti al romanico fiorentino, dove in San Miniato evidenzia la presenza di diverse tecniche costruttive. Nella zona absidale, fino all’altezza delle prime buche pontaie e all’incirca in corrispondenza della cripta, si hanno bozze di forma irregolare, grandi e tendenti al quadrato, poco rifinite,

di pietra forte mista ad alberese, talvolta intervallate da macigno e mattone ; al di sopra della muratura è solo in pietra forte, di un uniforme colore marrone chiaro, i filaretti sono formati da blocchi rettangolari con una ritmica alternanza di ricorsi più sottili e più spessi. Viene evidenziata anche la discontinuità presente nel muro nord e in quello sud della navata centrale, indizio di un’interruzione dei lavori. La discontinuità risulta inclinata da est verso ovest, dal che si può supporre che la zona del coro sia stata costruita per prima. Horn trova degli elementi che provano il fatto che i muri della navata centrale appartengono ad una fase più tarda. Da queste affermazioni di Horn si ricava che la costruzione della basilica è avvenuta in diverse fasi: -Fase 1: il muro della cripta nella zona absidale; -Fase 2: il primo ordine della facciata, i muri delle navate laterali e il coro; -Fase 3: muro della navata centrale e secondo ordine della facciata.