長濱鄉舊稱「加走灣」

,位於台東縣最北端,考

古學家發現,3萬年前的 舊石器時代長濱就有人類 居住,其中以「八仙洞」

最具代表性,也是目前所

知台灣最古老的文化遺址

。長濱鄉族群多元,自然 景觀豐富,是一個美麗的 濱海之鄉。

有關「加走灣」地名由 來,一說是指阿美族語「 瞭望台」之意;另一說是

長濱第一批移民,來自屏 東馬卡道族,馬卡道族人

因為思念原鄉的「加走山 」,也把屯墾地的山丘取 名為「加走山」,山丘下 的海岸線彎曲,因而取名 「加走灣」。

長濱鄉東臨太平洋、西 側為海岸山脈,人口以原 住民族居多,包括阿美族 、噶瑪蘭族、西拉雅族, 以及閩南人、客家人、外 省人、外配新移民等。在 2007年玉長公路(台30 線)開通前,全鄉唯一的 對外交通就是台11 線公路。

「玉長公路」是以安通

越嶺古道為修築基礎,清 朝時期因「開山撫番」政 策,台灣鎮總兵吳光亮從 璞石閣(玉里)安通開路

,翻越海岸山脈到東部臨

長濱有從山腳綿延到海邊的梯田。

海,後來成為阿美族與平 埔族通婚的姻親道路,也 是傳教士進入後山的傳教 道路,可欣賞海岸山脈雲 霧飄渺之美。

船型教堂

傳承部落精神

樟原村是長濱鄉最北村 落,聚居阿美族和噶瑪蘭 族,也是台東境內唯一有 噶瑪蘭族聚集的部落。樟

原村早年遍生樟樹,在日 據時期是採樟腦重鎮,後 來採樟沒落,

樟原村最具特色的是基 督教長老教會「諾亞方舟 」船型教堂(上圖),教 堂是由當地居民主動集資 奉獻,並以義賣野菜、海 產等方式,自行設計興建 完成,不僅是網路打卡熱 點,也吸引許多國外教會 團體組團參觀。

神父創設 足部健康驛站

長濱天主堂創立於1956 年,屬於天主教白冷會。

1970年瑞士籍神父吳若石 (上圖)被派到台東服務 ,因罹患嚴重關節炎,膝

蓋疼痛不已,他以足部反 射健康法(腳底按摩)改 善關節炎奏效,也激勵當 地人了解「最好的醫生就 是自己」。

吳若石神父後來成立「

足部健康驛站」(上圖)

,培訓婦女成為足療師, 婦女們平時下田工作,有

客人上門時,搖身一變為

足療師,當地有多名越南

籍婦女嫁到長濱後,也成 為足療師傅,足療儼然成 為長濱的特色產業。

金剛大道 媲美伯朗大道

金剛山以前叫「魔鬼山 」,是當地人採集蕨類、 蘭花的地方。約20年前有 人發現其中一座山形如金

剛,才取名為「金剛山」

,山腳下筆直的農路稱為 「金剛大道」。每年穗熟 季節,金黃色的稻穗隨風 搖曳,可與花東縱谷的「 伯朗大道」相媲美。

金剛山下的「金剛大道」。

金剛山下有鄉農會設立 的「金剛好事館」,匯聚 當地特產,包括「海鹽爺 爺」蔡利木以古法汲取海 水柴燒所製的鹽;在當地 種植甘蔗的「阿貴哥」宋 德貴,以純手工熬煮的「

阿貴黑糖」,以及長濱的 海稻米及苦茶油等。

長濱鄉南方有一片伸入 海中的岬角,稱為「烏石 鼻」,是火山熔岩噴發的

產物,也是全台面積最大

的柱狀火山岩體,這些柱 海中岬角 烏石鼻海蝕溝

圖/東部海岸國家風景區提供

狀火山岩體是由黑色安山 岩構成,岩體上遍佈大小 不一的潮池、海蝕溝等, 是觀賞潮間帶海洋生物的 絕佳去處。

書粥書店

打工換宿店長

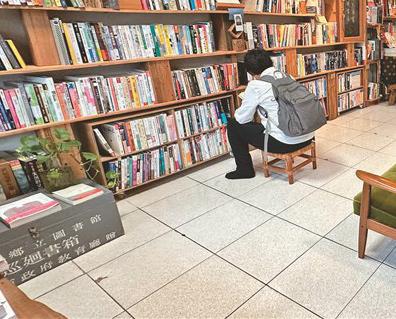

「書粥」是長濱唯一的 書店,店長來自各地,採 打工換宿方式,以7天為 一單位擔任「流水店長」 。這些「店長」來自各行 各業,有環島旅行者、生

「書粥」是長濱唯一的書店。

活體驗者,也有76歲長者 在此交換生命故事。「店 長」從顧店到生活都得自 己張羅,與顧客萍水相逢 ,熬煮出一鍋特有的「書 粥」。

「八仙洞」擁有數十個 海蝕洞奇景,這些海蝕洞 是數百萬年前海底火山爆

發所形成,後來受到海水 侵蝕,形成海蝕洞。1969 年,考古學者在海蝕洞裡 發現豐富的舊石器時代文 物,命名為「長濱文化」

,推測年代距今約3萬年 至1萬5000年前,2006年

圖/台東縣政府提供

公告為國家考古遺址。

八仙洞遊客服務中心闢 有「史前文化遺址」展示

中心,展示從潮音洞挖掘 出來的石砍器、石片器、 魚骨鉤、骨針等舊石器時 代器具,以及新石器時代 的磨製石器、紅陶器等,

館內並有多媒體介紹史前 文化及海蝕洞穴的成因。

「海鹽爺爺」蔡利木 汲取海水柴燒製成鹽。

微閱讀