The Shape from Movement

はじめに

建築は決して静的なものではない。風や重力、時間の経過、そして人の営みによって、空間は 常に変化し続けている。動きは単なる外的要因ではなく、形を生み出す根本的な力であり、建 築が環境とどのように関わり、適応していくのかを決定づける要素でもある。

本ポートフォリオ「The Shape from Movement」は、動きから生まれる形に焦点を当て、 各プロジェクトの背後にある思考や課題、「動き」と「形」の関係を探求する中で生まれた設 計の軌跡であり、自分自身の設計への向き合い方をまとめた記録でもある。

ここに収められたプロジェクトは、素材や構造の持つ特性を活かし、環境との関係性の中で 形が生まれるプロセスを追求している。自然の動的な仕組みを応用したデザイン、外力に応 じて変化する構造、あるいは人の動きを取り込む空間のあり方など、それぞれのプロジェクトが 「動き」と「形」の関係性を異なる視点から探っている。

02 03

日笠、雨笠

松ぼっくりの模倣によるパッシブデザイン

二層立体トラス壁の力学特性に関する研究 有限要素法による弾塑性解析 01

樋貫

銅線とはんだによるブリッジデザイン

一本のリボンがつくり出すフェニックス アルミニウムによるランドマーク

人の巣

生命システムに学ぶ建築デザイン

屋根引き

遊具

Interaction with the Environment

日笠、雨笠 2021

松ぼっくりの模倣によるパッシブデザイン

活動:集合住宅 設計課題(個人作品)

場所:東京都

期間:2か月

代々木1~3丁目の集合住宅は、敷地いっぱいに建物 が立ち上げられ、その上部や側面が制限により削られ、 形作られているものが多い。これらは単に可能な限り人 が多く住めるだけの形であり、環境への配慮が欠けて いると感じた。

本設計では、より環境に配慮した建築の提案を行う。そ れをつくるに当たって、まず生物の形を参考にしようと考 えた。生物は約38億年かけた進化を経て、今の形を 決定している。そのため、自然界にある問題は、生物の 形態・機能・生態系が既に解決している場合が多い。そ の生物から学ぶことで、建築が有する問題を解決でき るのではないか。

そこで本設計では、「松ぼっくり」を参考に集合住宅を 設計する。松ぼっくりには、「集合」という形態や、「環境に 応じた自己変形」といった機能を有しており、これらを 設計に活用する。

断面計画 -晴れ-

断面計画 -雨-

風環境解析結果

集合住宅の形態

セル 2セル 1住戸

Flowing Load

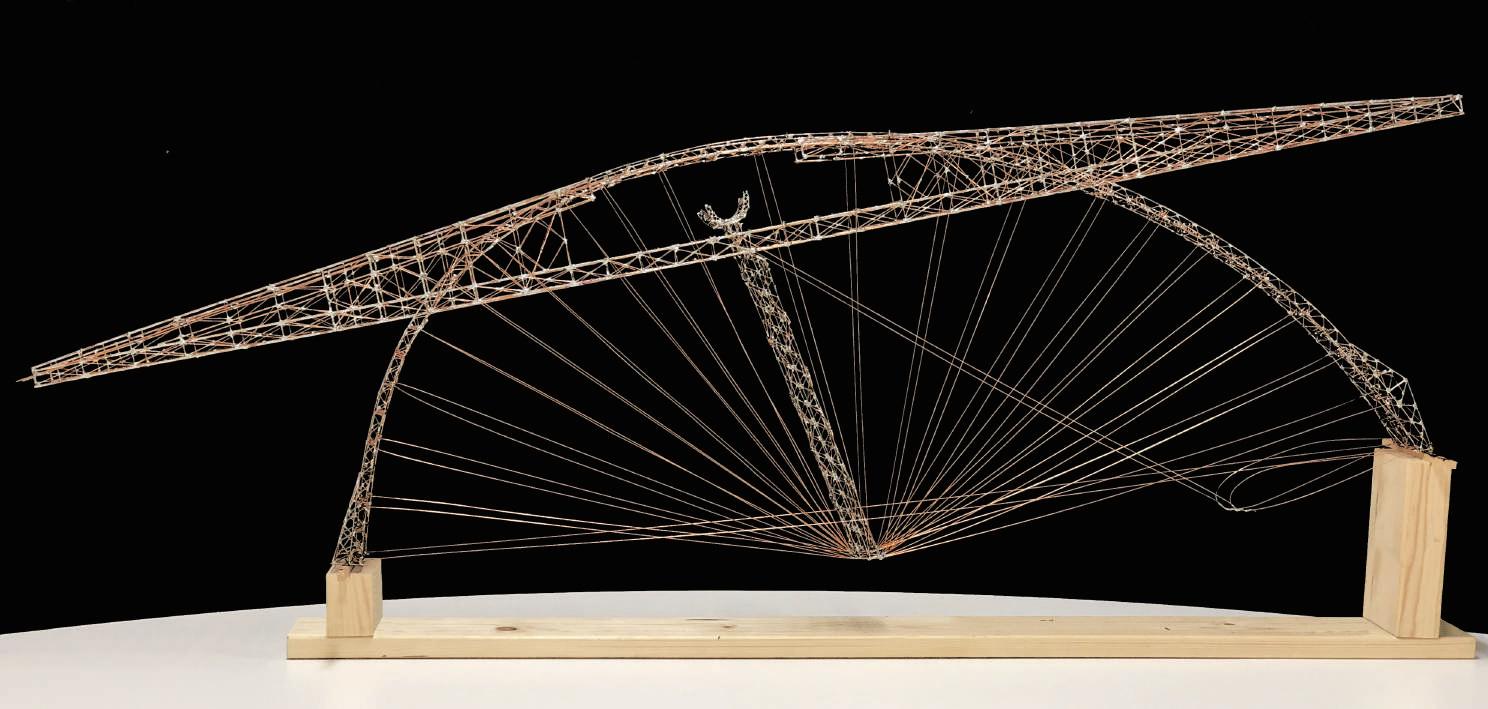

樋貫 2018

銅線とはんだによるブリッジデザイン

活動:全国高等専門学校 デザインコンペティション

構造デザイン部門(グループ作品)

役割:プロジェクトリーダー/製作

場所:北海道

期間:8か月

構造デザイン部門は、既定のルール(製作範囲・材料・重量など)内で製作されたブリッジに対して、審査 員審査や耐荷性能試験を行う。これらを通して、ブリッジの耐荷性能・軽量性・デザイン性を競う。この年の 課題テーマは「より美しく、より強く」であった。

「樋貫」とは、日本の寺院建築にみられる頭貫と内法貫との間に入れる貫。この名称は、意匠や構造を強く反 映し、設計したブリッジの形状やテーマと合致することから選ばれた。上記写真は、実際にコンペで使用さ れたブリッジ。コンペティション本番までに何十本ものブリッジを作製し、構造形式や工法などを試行錯誤し てこの形になった。全体の重量は755gとなっている。

各回の載荷荷重

合計固定荷重

得点 累計得点

砲丸受け

(載荷台とは独立)

Spread the Wings

一本のリボンがつくり出すフェニックス

アルミニウムによるランドマーク

活動:ランドマークコンペ@福井市問屋町(グループ作品)

役割:プロジェクトリーダー/設計/模型製作/会社との打ち合わせ/プレゼンテーション 場所:福井県 福井市 株式会社永和システムマネジメント 本社社屋塔屋

期間:6か月

2022-2023

福井市市民憲章「不死鳥のねがい」

敷地西側

ランドマーク建設予定の塔屋

このプロジェクトは、福井県福井市東部に位置する「福井市問屋町」の魅力ある景観形成を進めるために、既存建築 物に新たな価値と可能性を創造することを目的としたコンペティションである。テーマは「福井から未来へ。時代の少し だけ、先のこと。」

福井市問屋町は、福井を代表する産業の卸問屋が集積した場所である。言い換えるなら、福井の代表的な産業が他 のまちへと渡っていく、飛び立っていく場所となる。そこで、これらの“渡る”“飛ぶ”と言ったキーワードから、福井市のシンボ ルであるフェニックスの羽を考えた。福井の産業や人々の思いが問屋町から外へ未来へと繋がっていくことを願って、 ひと繋がりのリボン(アルミの帯)からつくられたフェニックスの羽のようなランドマークを提案した。

雪が積もらないように設計されているため、冬にもランドマークとしての価値が損なわれない。

材質:光輝アルミ合金

全長:L=1027m(両翼合計)

幅:B=200mm

厚み:t=3mm

重さ:1670kg

仕上げ:電解研磨+シルバー陽極酸化複合被膜

素材検討

対象敷地は、国道8号線および北陸自動車道の中間に位置している。そのため、走行車から見てもランドマーク性を保持しつつ、グレアが発生しない素材選びを行った。

Dynamic Equilibrium

人の巣 2022-2023

生命システムに学ぶ建築デザイン

活動:卒業設計(個人作品)

場所:福井県 足羽山

期間:2か月

背景

近代テクノロジーは新しい物質、メカニズム、あるいはエネルギーを「作り出す」ことに一貫してその心血を注いできた。しかし、まさにそのテ クノロジーが生み出したさまざまな余剰物、廃棄物、排出物によって私たちは今、大きなリベンジを受けている。有限な資源を活用し、持続 可能な社会を構築することは最重要課題である。つまり、今後私たちが求めるのはただ線形的にモノを「作り出す」テクノロジーではなく、む しろ「なくす/元に戻す/守る/保つ」といった働きを取り入れることによって新たな価値を生み出すような、そのようなテクノロジーやシステムが 必要とされるのではないか。特に、巨大な資源を消費する建築において、その責務は非常に大きいと感じた。

生命がもつダイナミズムを建築に取り入れる

建築は生物ではない。しかし建築のあり方を生物が採 用しているシステムに学ぶことは可能である。いかに守り、 いかに保つか、というのは生命現象にとって最も重要な 課題だ。建築であれば、堅牢に作るほど長持ちさせるこ とができる。しかし、それもいずれは摩耗や損傷が発生 する。生命は秩序を長持ちさせるために、最初から堅牢 に作るのを諦め、すべてのシステムをできるだけやわらか く、緩やかに作っている。

そこで本設計では、これらの生命がもつダイナミズムを 倣って、はじめから堅牢ではなく、建築のパーツが交換 可能なシステムを構築し、「作り出す/なくす/元に戻す/ 守る/保つ」といった要素を繰り返し得る柔軟で持続可 能な建築の提案を行う。

分解・崩壊

伐採

成長 建てる

修繕・保存

劣化

生命は、分解と再構成の流れを止めないために、食べ続けなければならない。これは建築に置き換えると資源を与え続けなければならないことになる。資源の搾取だと持続性を獲得 できないため、建築と自然の関係性が優越から共生になるような建築を目指す。

生態系という自然のシステムの内部に建築システムを挿入し、自然がもつ持続性を借りて建築の持続性を獲得する。

放置竹林の利用

現在、日本中で竹がどんどん増えてきており、雑木林を枯らしている。かつて日本の文化を育んだ竹であったが、高度経済成長期に日本人の暮らしが洋風化し、プラスチックなど の安価な代替材が台頭して、経済的な価値が低下し、需要が減ったといわれている。使われなくなった竹林は管理不足で周囲の森林や里山へと侵食し、現在進行形で生態系 に悪影響を与えている。

そこで、この放置された竹林を管理するにあたって発生する竹を使って建築を作る。竹は成長が早く、そのサイクルに合わせて建築を作ることで、持続性が獲得できる。また、いずれ 住宅にこのシステムを採用できたら、竹の経済的な価値を取り戻し、住民が竹林の管理者となり、放置竹林問題を克服できるかもしれない。

Sports Day Discipline

屋根引き 2022

遊具

活動:相原中央公園芸術展 空の下のUMA(グループ作品)

役割:設計/製作

場所:東京都 相原中央公園

期間:4か月

日本の体育教育は明治維新以後に富国強兵のもと、規律・訓練化された身体(兵士) を育成することを目的に導入された。また、運動会は日々の訓練の成果発表の場として 特別に用意された機会であった。それらの形式は時代を経て少しずつ変化してきた。

今日の体育の授業では競技は内容の選択肢を設け、スポーツや鬼ごっこなどの遊び を取り入れ、個人の健康促進やレジャー教育を目的とする傾向が見られる。それに対 し運動会は入場行進や号令など、伝統的な形を残しており、集団競技が多い。このよう

な現状に警鐘を鳴らすため、運動会のレジャー化を目的にいくつかのアイデアを形にし た。「屋根引き」もこの研究の延長線上にある。

この作品は「相原中央公園芸術展 空の下のUMA」に向けて制作した、綱引きをモチ ーフにした遊具である。両端から綱引きをすることによってテントができ上がり、その中に 入ることができる。綱を引くことに疲れたら、中に入っている人と交代して休む。休んだらま た誰かのために綱を引く。沢山の子供たちの労働で親がお茶を飲んだり、子供たちの 中で指揮を取ったり連携を取ろうとする様子といった非常に興味深い光景が見られた。 綱引きは運動会の意図を最も反映している競技の一つである。純粋な集団の力の戦 いであり、ナイスなプレーなどなく、勝ったか負けたかしか存在しない。特殊な技術を必 要としないため、誰でも参加できる楽しい競技としても認知されている。楽しく綱引きをし たい人と休憩したい人を同時に受け入れ、一人一人をマンパワーとして換算しないよう な遊具を目指した。結果として労働と余暇の少し空虚な、楽しい循環が生まれた。

二層立体トラス壁の力学特性に関する研究 2019

有限要素法による弾塑性解析

活動:福井高専 卒業研究(個人作品)

場所:福井県

期間:3か月

既存の枠付き鉄骨ブレース壁

近年、耐震性能と施工性を両立する構造システムの開発が求められている。従来の枠付き鉄骨ブレース壁は高 い剛性と耐力を有するものの、その重量ゆえにクレーンによる吊り上げが必須であり、施工の自由度や搬入経路 に制約が生じることが課題とされてきた。

本研究では、この課題を克服するために「二層立体トラス壁」を提案し、その力学特性を明らかにする。二層立体 トラス壁は、細径の部材を立体的に組み合わせることで、従来のブレース壁と同等以上の耐力と剛性を確保しつ つ、軽量化を実現している。この結果、クレーンを用いずとも人力での持ち運びが可能となり、施工現場での柔軟 な対応が可能となる。さらに、モジュール化された構成により、エレベーターでの搬入や狭小空間での施工にも 適応でき、建設現場における施工性の向上が期待される。

断面形状

Y X

断面形状

892.7 断面積

断面二次モーメント

断面二次モーメント

片岡 元春 | Motoharu KATAOKA

2000.03 福井県福井市 生まれ

2018.08 小西泰孝建築構造設計 2週間インターンシップ

2020.03 福井工業高等専門学校 環境都市工学科 樋口研究室 卒業

2020.04 工学院大学 建築学部総合 2年次編入

2023.03 工学院大学 建築学部 建築デザイン学科 藤木研究室 卒業

2023.04 工学院大学 大学院 工学研究科 建築学専攻 藤木研究室 入学

2023.05 日建設計 設計監理部門 グローバルデザイングループ 学生アルバイト

連絡先

e-mail dm23026@g.kogakuin.jp

phone +81 90 9446 4199