PAYSAGE

Nina BUREL - Rapport de projet de fin d’études sous la direction de Lila BONNEAU et Donato SEVERO juillet 2022 - ENSAPVS

GRIS TRANSFORMATION DU GROUPE SCOLAIRE PIERRE CURIE

FABRIQUER DES LIENS

Rapport de projet de fin d’études juillet 2022

École Nationale d’Architecture de Paris Val-de-Seine DE 6 : Transformations, temporalités de l’existant et patrimoines Trans/former l’existant

Sous la direction de Lila BONNEAU et Donato SEVERO

Nina BUREL

Un grand merci à,

Lila Bonneau, et Donato Severo, pour leurs accompagnements attentifs, et leurs dévouements respectifs, l’ensemble des enseignants de l'équipe encadrante du domaine d’étude pour leurs regards et leur bienveillance tout au long de cette année ; Vesselina Carcelero-Letchova, Jean-François Coignoux, Xavier Dousson, Marie Gaimard, Yann Goubin, Etienne Léna et Olivier Perrier,

ceux qui m’ont permis d’alimenter mon travail; les gardiens des archives et ceux des souvenirs du groupe scolaire Pierre Curie,

mes parents et mon petit frère pour leur confiance et leur soutien sans faille, mes amis pour la légèreté qu’ils ont su donner à ces études lorsqu'elles devenaient trop lourdes, et un merci tout particulier à Baptiste et Jade pour la saveur et la douceur qu’ils ont apporté à cette dernière année, l'ensemble des enseignants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine qui ont fait la richesse de ces années études, tous ceux qui de proche ou de loin, m’ont donné de l’entrain pendant ce temps de travail.

Avant-propos

Introduction

Situation, saisir l’existant

bâti dans un tissu urbain morcelé

années

: l’évolution

bâti, lumière

symbole moderniste

un paysage intérieur

préserver

Programme, recherche

cohérence

enjeux urbains et sociaux du territoire

continuité avec l’âme du lieu

programme au sein du bâti

l’analyse

souligner

relationner

réponse

aboutir

niveaux

1 |

1.1 L’inscription du

1.2 Les nouveaux équipements scolaires des

1930,

1.3 Un bâti désaffecté depuis 2006

vers

à

1.4 Analyse des valeurs du

et structure 2 |

de

2.1 Répondre aux

2.2 Rechercher une

2.3 Interroger l’articulation du

3 | Amorce du projet architectural, de

à la

projectuelle 3.1 Du grand paysage au paysage intérieur,

la relation visuelle 3.2 Recréer les limites,

le rapport au vide 3.3 Ruptures topographiques,

les

de sols Conclusion Sources Annexes 11 15 21 23 30 33 39 47 49 52 55 65 67 71 75 81 87 93

11

AVANT-PROPOS

Ce rapport de projet de fin d’étude a été écrit lors de la dernière année de master, venant conclure six années d’études au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Pairs Valde-Seine. Une année de césure, succédant aux trois premières années de licence, m’a permis de scinder mon parcours universitaire. Elle a été le pont me permettant de franchir le seuil entre le cycle de la licence et celui du master. Je l’ai considérée comme un temps de recule, un temps de pause et un intermède. Une pause pour me retourner vers les trois années passées et tirer une forme de premier bilan des enseignements reçus. Une pause pour envisager mon prochain cursus de master. Une pause enfin pour découvrir l’architecture construite et la construction de l’architecture au sein d’une agence.

L'expérience de stage dans l’agence d’architecture Niney et Marca architectes (NeM architectes) a été une première amorce, me faisant découvrir pour la première fois pleinement la transformation. C’est à travers le projet de reconversion de la Bourse de Commerce en musée que j’ai eu l'occasion d’entrevoir la richesse de ce domaine. En s’appuyant sur la circularité, principe fondamental de l’édifice, les architectes ont cherché à révéler les composantes essentielles de l’architecture du lieu. C'est par une approche fine de l’existant que leur intervention a, selon moi, permis de saisir les sens des visiteurs en transmettant une émotion. Deux voyages de découvertes de références architecturales, l’un en Europe et le second en Asie du sud-est, ont succédé à cette première pratique en agence. Dorénavant plus attentive aux projets de transformation, je suis restée marquée par quelques-uns de ces projets visités. Je pense notamment au Kolumba Museum de

11

Zumthor, au Neues Museum de David Chipperfield ou encore la transformation du château de Rivoli par Andrea Bruno. Chacune de ces références m’ont appris l’émotion que pouvaient transmettre la diversité et la finesse des réponses face à l’existant.

Riche de ces expériences ayant éveillé ma curiosité, j’ai retrouvé l’école pour démarrer le master. C’est ainsi qu’à la rentrée, après trois premières années d’évolution relativement linéaire au sein du même domaine d’étude, j’ai choisi d’évoluer en intégrant le domaine d’étude “transformation, temporalités de l’existant et des patrimoines”. Il m’a permis de saisir un autre pan de l’architecture jusque-là inexploré personnellement. La première année de master a été l’occasion de prendre conscience de la définition large du patrimoine 1, d’en aborder les différents champs d’intervention2 mais aussi d’aborder cette pratique de projet en groupe, m’apprenant que la démarche de transformation fait appel aussi aux sensibilités de chacun et diffère selon les regards posés sur l’histoire du bâti. L’introduction d’une nouvelle composante au projet, celle de l’existant, m’a fait découvrir une toute autre approche de conception à laquelle je ne m’étais pas encore confrontée.

Ce rapport a alors pour but de retracer l’évolution du processus de conception de ce projet de dernière année autour de l'approche d'une histoire déjà écrite du bâti. Sans pour autant révéler le projet tel que présenté lors de la soutenance, il a pour vocation de donner aux lecteurs et futurs jurys ses clefs de compréhension.

1 Le premier semestre m’a fait découvrir une intervention sur un bâtiment de la poste immo, bâti non protégé, tandis qu’au second semestre nous avons travaillé sur la mosquée de Mossoul, pour laquelle l’UNESCO a lancé un programme de reconstruction

2 Le S7 visait une reconversion et une réhabilitation de l'existant tandis que le S8 mêlait des enjeux de sauvegarde du bâti existant ainsi qu’un projet d’extension.

12

15

12

INTRODUCTION

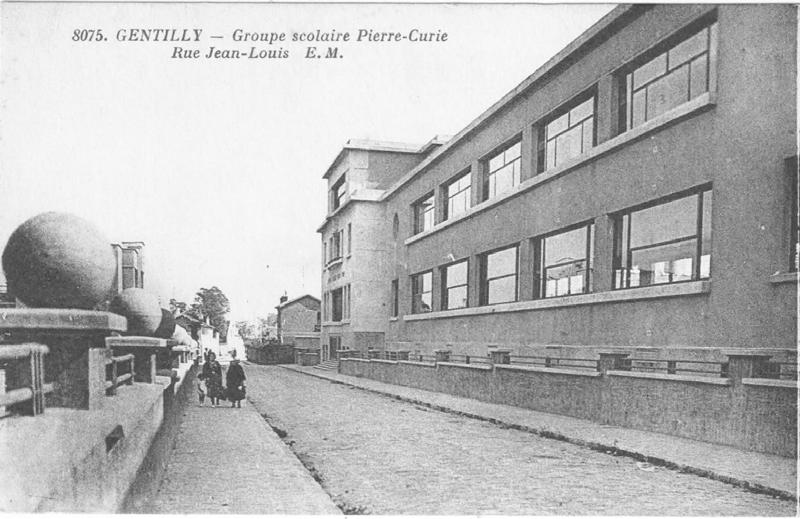

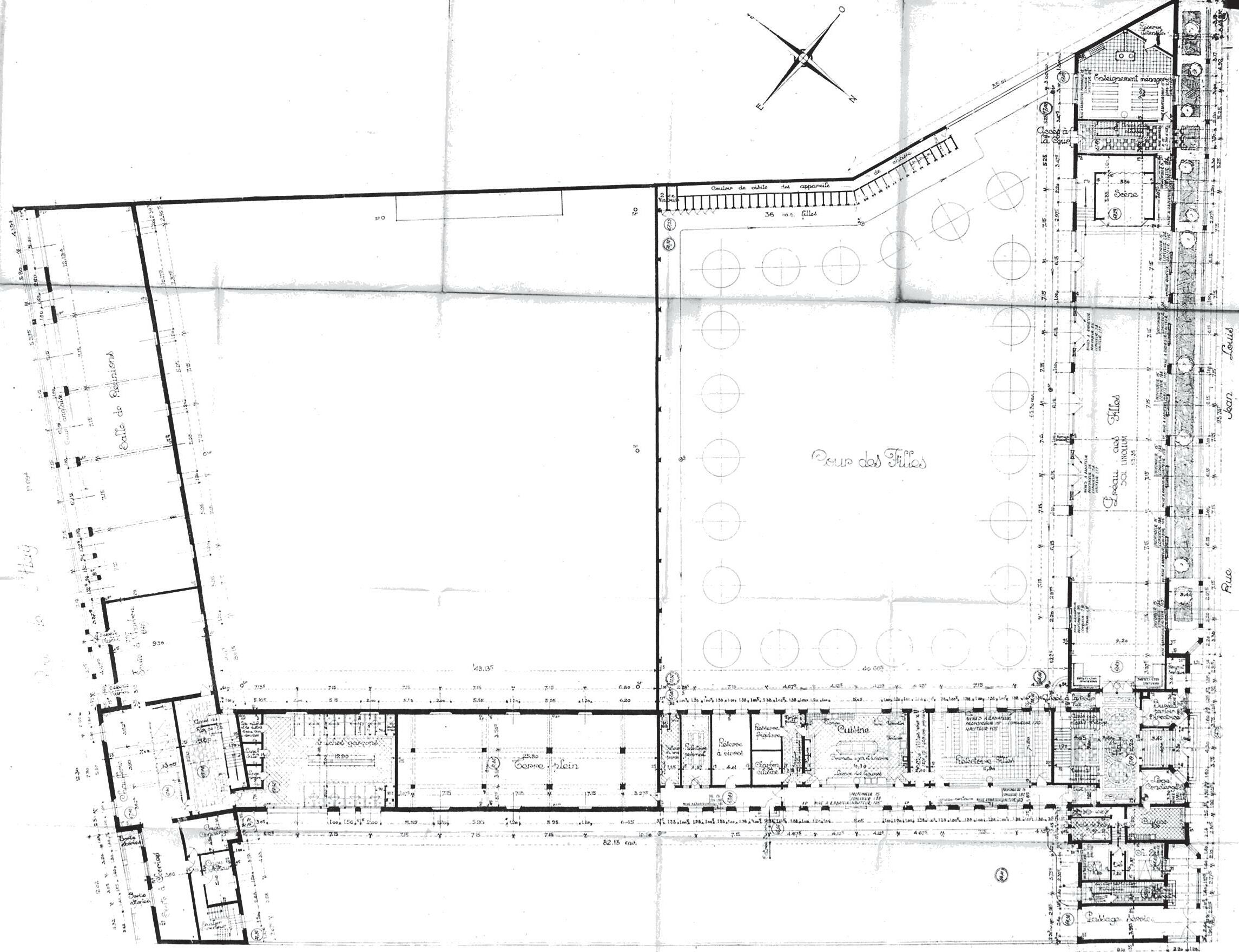

Le groupe scolaire objet de ce projet est un établissement scolaire public composé d’une école maternelle mixte et de deux écoles élémentaires, l’une de filles et la seconde de jeunes garçons. Situé à Gentilly, le groupe scolaire Pierre Curie a été inauguré en 1931. Il était destiné à scolariser les enfants des habitants récemment installés dans la cité 162 avoisinante, première cité d’habitat social de Gentillly. Il se compose d’une école maternelle mixte rue Jean Louis 3 et d’une école primaire, dont l’entrée des filles se fait sur cette même rue, et celle des garçons, rue Gabriel Péri. Le projet porte sur l’école primaire, devenue un collège mixte dans les années 1970 et désaffecté depuis 2006.

Au début de l’année, en choisissant le groupe de projet « Trans/former l’existant », j’étais arrivée avec une idée plus ou moins ferme du site sur lequel je me pencherai pendant l’année ; mon mémoire portant sur le seuil entre l’hôpital et la ville, je choisissais de le relier à l’un des trois sites de transformation d’hôpitaux proposés 4. La structure du projet long a offert un vrai temps de découverte et d’introduction de chacun des sites de projets. J’attendais alors de me laisser porter par ce moment et de voir lequel des projets saurait me séduire lors des visites de site. Mais l’ambiance des sites hospitaliers encore affectée par la crise de la covid-19, et le sujet des hôpitaux m’étant devenu un peu anxiogène, m’ont fait douter de mon choix. L’exposition par Franca Malservisi 5, de plusieurs sites supplémentaires dans le Val-de-Marne a été un revirement de situation.

3 Son fonctionnement est encore actuel

4 Depuis quelques années, l’équipe enseignante invitent à des projets de transformation des sites hospitaliers de Bichat, Beaujon et Garches

5 Membre du CAUE de Val-deMarne

15

Témoin d’une époque, gardien du souvenir scolaire, le groupe Pierre Curie m’a touchée par sa valeur locale et architecturale. Lors de ma toute première visite du site, j’ai été interpellée par ce lieu empreint de poésie, où la rationalité du bâti se mêlait aux jeux de lumières et de reflets des arbres de la cour. Le bâtiment, par son implantation, venait créer une intériorité le protégeant de l’hostilité de l’autoroute la jouxtant.

Le groupe scolaire n’est pas protégé, sa réhabilitation et sa restauration échappent aux règles, pourtant il s’agit d'un objet porteur de valeurs locales et architecturales. Il est de ceux que l’on nomme « patrimoine mineur ». L’architecte Vesselina Letchova défini : « le terme de patrimoine mineur s’applique généralement aux édifices anciens qui ne présentent pas de caractère exceptionnel ou innovant pour leur époque mais qui structurent historiquement, culturellement et esthétiquement les paysages dans lesquels ils s’inscrivent.» 6. Le souci était alors de saisir cette structuration du paysage et du bâti.

Alors comment concilier les héritages sociaux et architecturaux du groupe scolaire Pierre Curie au projet de transformation ? La problématique sert d’adossement au projet.

Cet ultime temps de projet a été l’occasion de l’expérimentation, du tâtonnement dans la quête d’une réponse juste face à l’existant. Cette année, avec les professeurs encadrants comme guides de nos démarches, j’ai appris à me détacher de l’unique processus de conception que j’avais expérimenté jusqu’alors. Celui qui consistait en trois temps successifs : l’analyse urbaine dans un premier temps, suivi de l’étude du programme, pour finir le projet en dernier temps. Au départ, un peu désemparé par ce processus itératif s’appuyant sur des approximations, j’y ai finalement prit goût.

6 LETCHOVA-CARCELERO V. (2021), “Patrimoine architectural non protégé : quel avenir ?”, Pierre d’angle (en ligne)

16

Ainsi, malgré un plan tripartite qui pourrait suggérer trois temps successifs de travail, les parties de ce rapport ne décrivent pas un ordre chronologique de réflexion, mais plutôt trois grands axes qui ont guidé la conception. Chacun de ces axes se sont les uns et les autres nourris progressivement.

La première partie vise à établir une présentation du site dans lequel le projet s’inscrit. En évoquant les points saillants de l’analyse urbaine, géographique, historique et architecturale, je tenterai de mettre en avant les logiques et enjeux du projet. Dans un second temps, je m’attarderai à évoquer les intentions programmatiques émanant de ces bilans et diagnostics dressés. Enfin la dernière partie me permettra d’expliquer l’esquisse du projet architectural ; les différentes intentions et intuitions qui l’ont guidée.

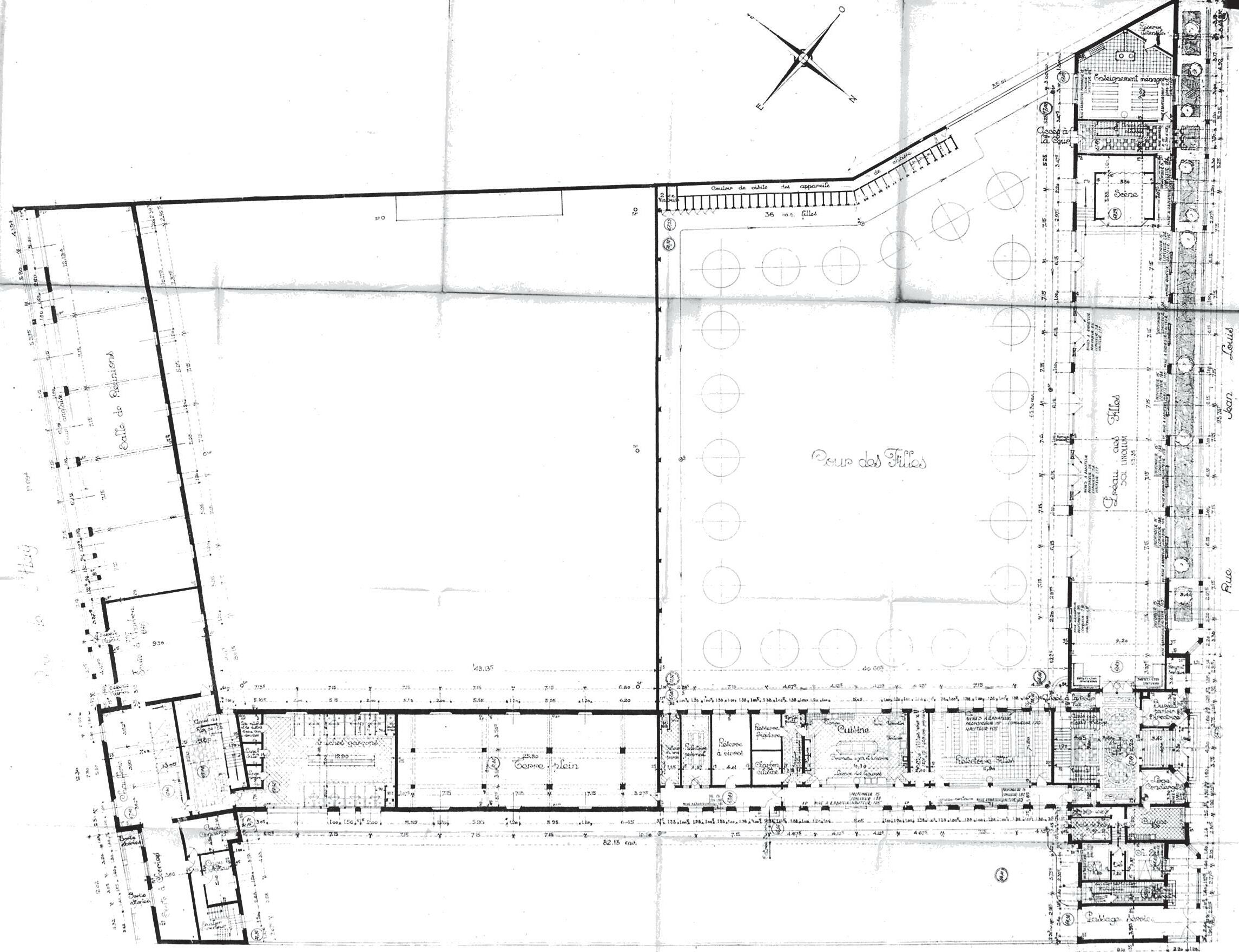

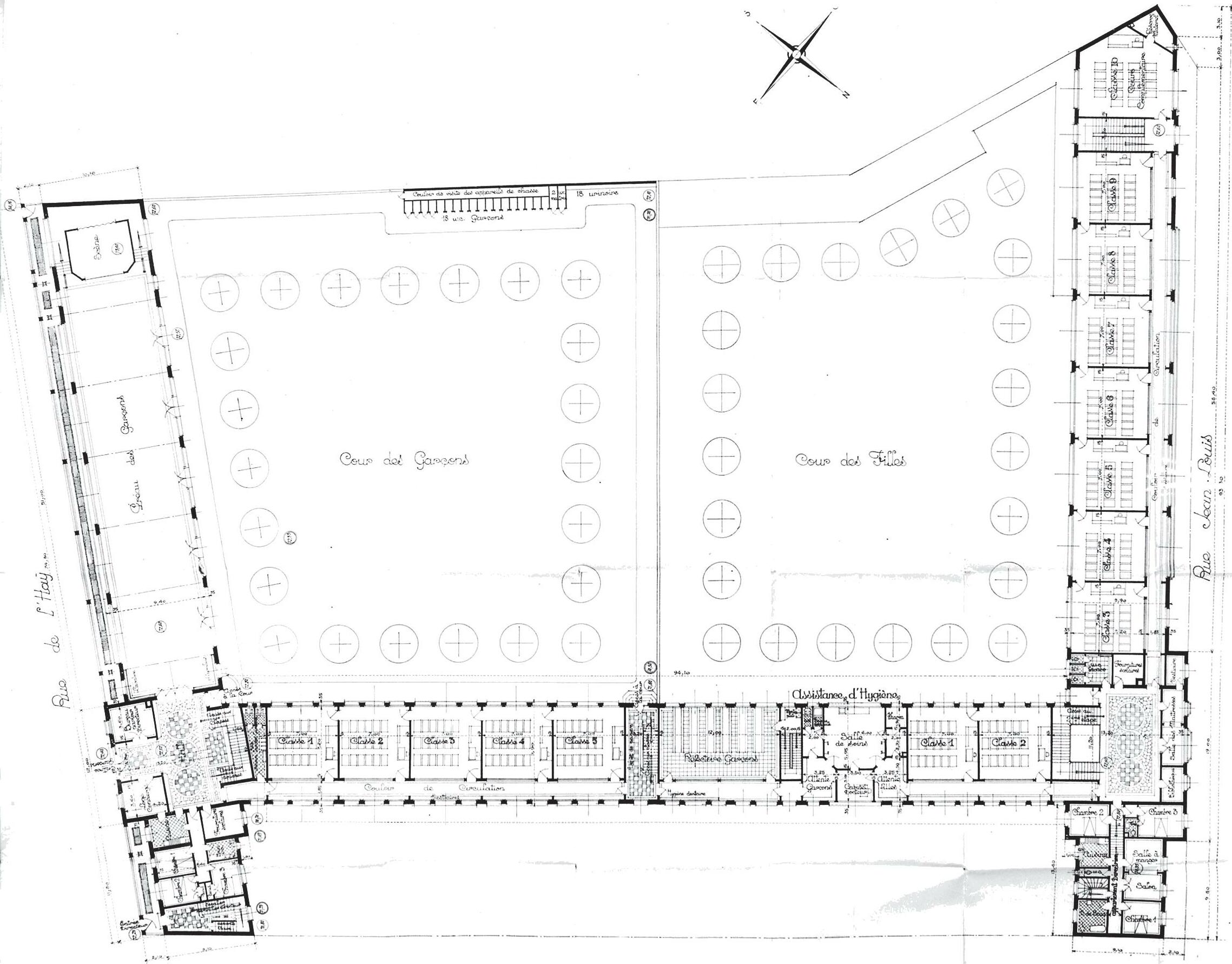

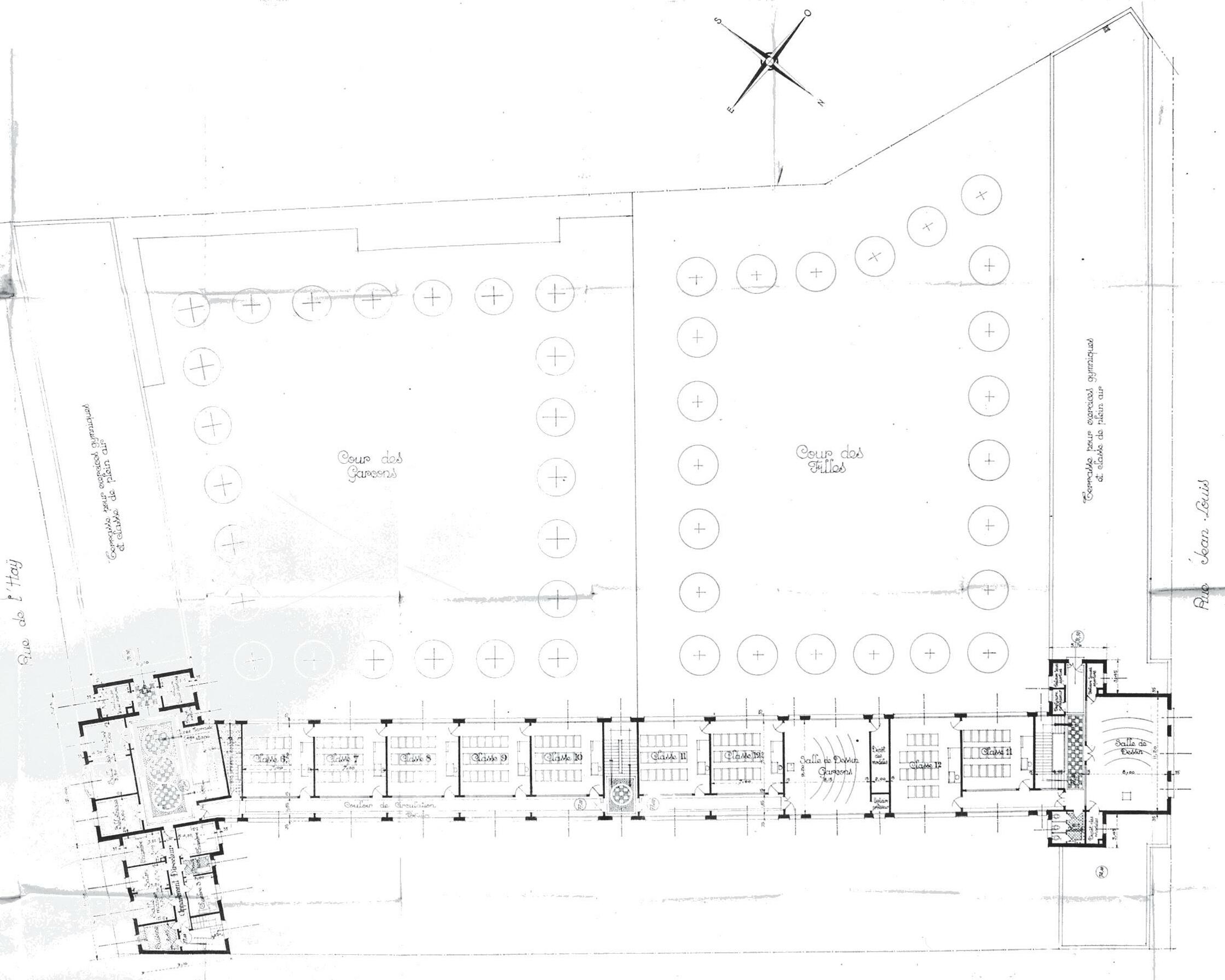

Ce travail s'est appuyé un ensemble de ressources ; la documentation de l’existant recherchée aux archives de la mairie de Gentilly 7, les quelques récits du gardien de l’école et des différentes personnes présentes sur ou autour du site 8 et les nombreuses visites du site. J’ai tenté d’explorer l’existant et le projet par divers mediums comme la photographie, la maquette et le dessin. Ils m’ont amenée à regarder, cadrer, fragmenter... Un long travail de compréhension du bâti a occupé la première partie de l’année. Il a été la première approche du lieu.

7 Plans, coupes et éléva tions d’origines, dossiers de construction de l’architecte, articles de journaux...

8 Cf. annexes

17

18

SITUATION, SAISIR L’EXISTANT

19 1 |

20

1| SITUATION, SAISIR L’EXISTANT

1.1 L’inscription du bâti dans un tissu urbain morcelé

1.2 Les nouveaux équipements scolaires des années 1930, symbole moderniste

1.3 Un bâti désaffecté depuis 2006 : l’évolution vers un paysage intérieur à préserver

1.4 Analyse des valeurs du bâti, lumière et structure

Cette première partie vise à saisir l’existant en estimant la valeur historique et constructive du bâti et du tissu dans lequel il s’insère. Elle souligne successivement les points saillants de l’analyse urbaine, historique et architecturale ayant nourri le projet.

21

Dans sa thèse sur l’architecture des groupe scolaires des années 1930, Romain Iliou témoignait de l’héritage de ces architectures :

« La mise en relation des histoires de ces édifices [des groupes scolaires des années 1930, ndlr] permet de voir la nécessité de partager leurs vécus et de mettre en évidence les bonnes pratiques pour la mise en valeur d’un patrimoine qui au final ne relève pas seulement d’une histoire municipale par trop chauvine mais d’une histoire élargie au moins à la région parisienne et sinon à l’histoire de l’architecture moderne française. » 8 8 ILIOU R. (2017), Modernité et architecture scolaire (18701940), Milan, Politecnico di Milano, p.693

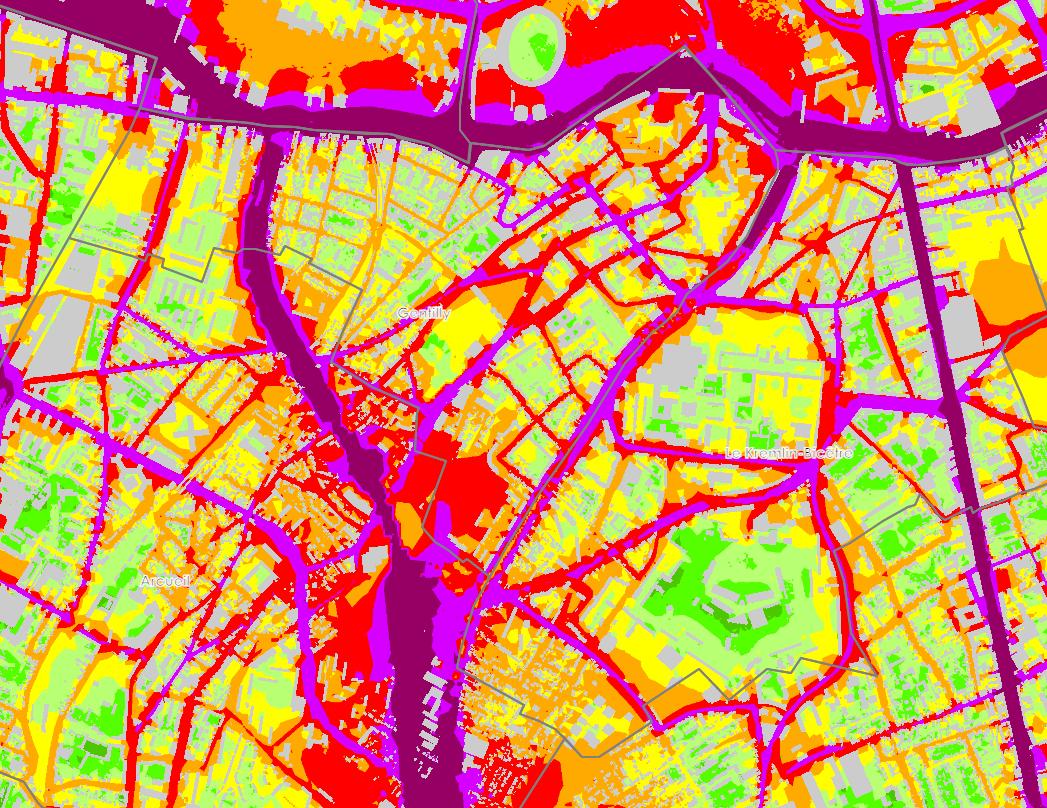

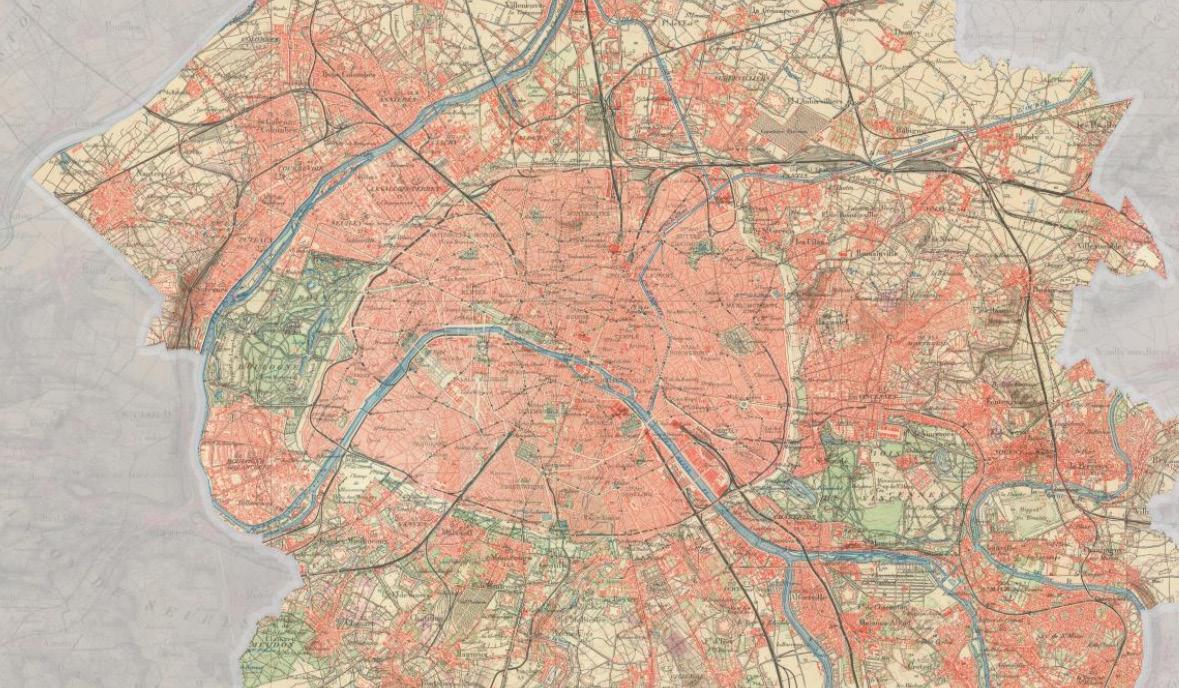

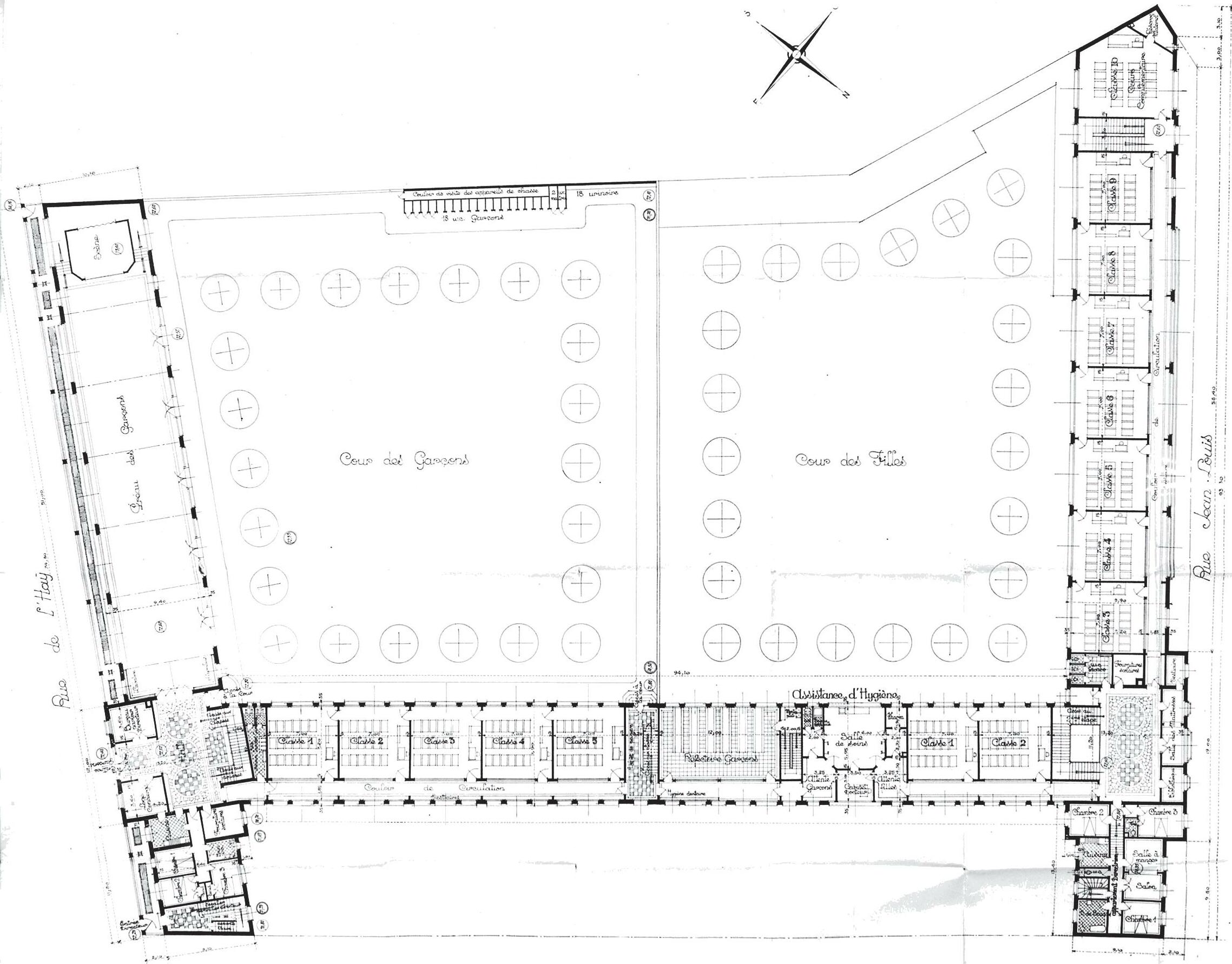

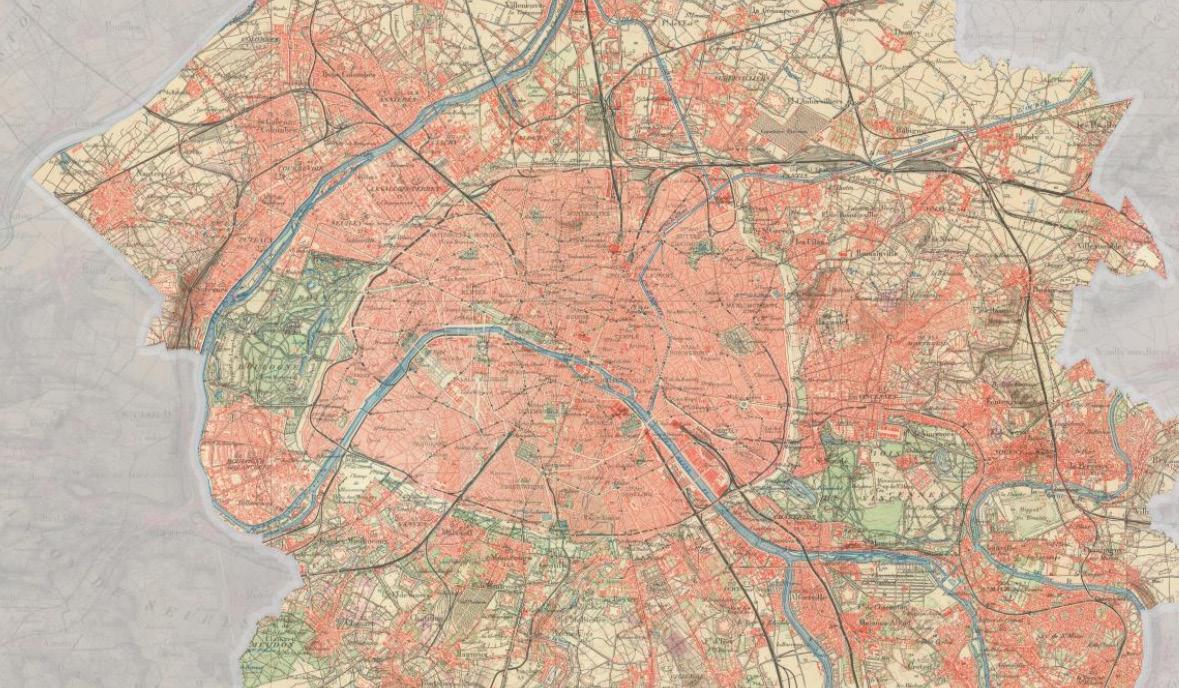

Fig.1 : de gauche à droite, situation de Gentilly en Ile-deFrance, dans le Val-de-Marne puis situation du groupe scolaire par rapport aux limites des communes de Gentilly, du Kremlin-Bicêtre et d’Arcueil production personnelle

22

L’INSCRIPTION DU BÂTI DANS UN TISSU URBAIN MORCELÉ

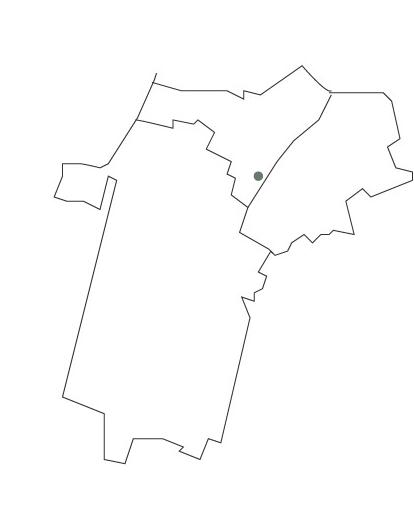

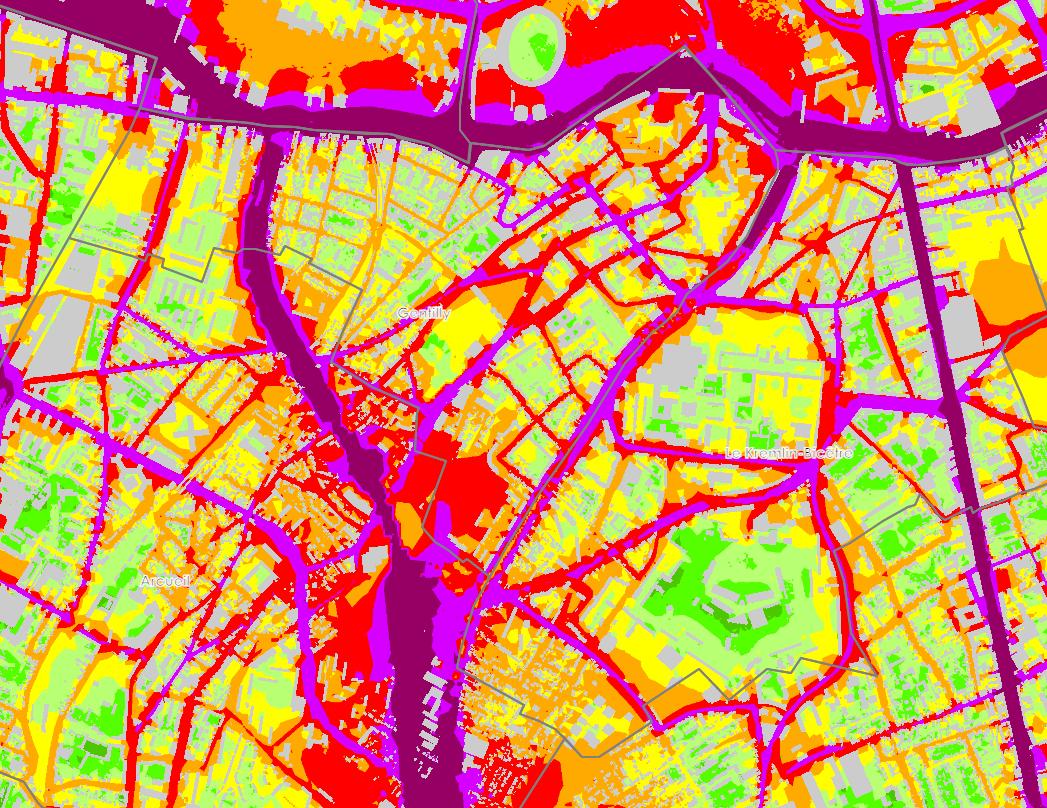

Aux portes de Paris, limitrophe aux 14ème et 13ème arrondissement, se trouve la ville de Gentilly. C'est au cœur du quartier Gabriel Péri, quartier à l’extrême pointe sud de Gentilly, excentré du cœur de la ville, que se situe le groupe scolaire Pierre Curie. Il s’insère au sein d’un tissu urbain tapissé par les différentes phases d’évolutions historiques de Gentilly, pré années 1970. La ville a absorbé les évènements rejetés par la capitale avoisinantes : construction de grandes infrastructures, ville industrielle, accueil des populations modestes... 9

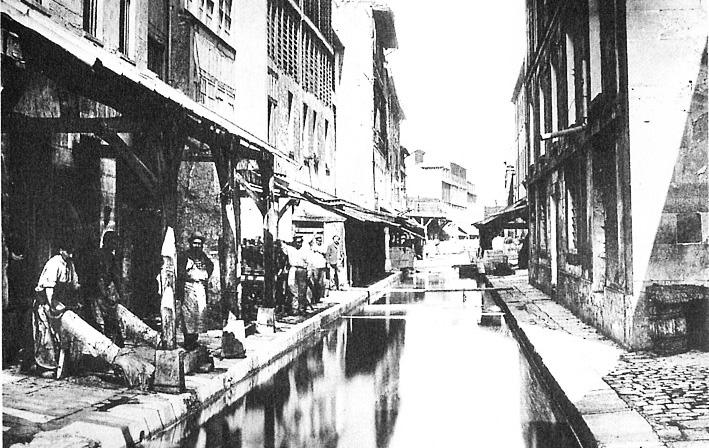

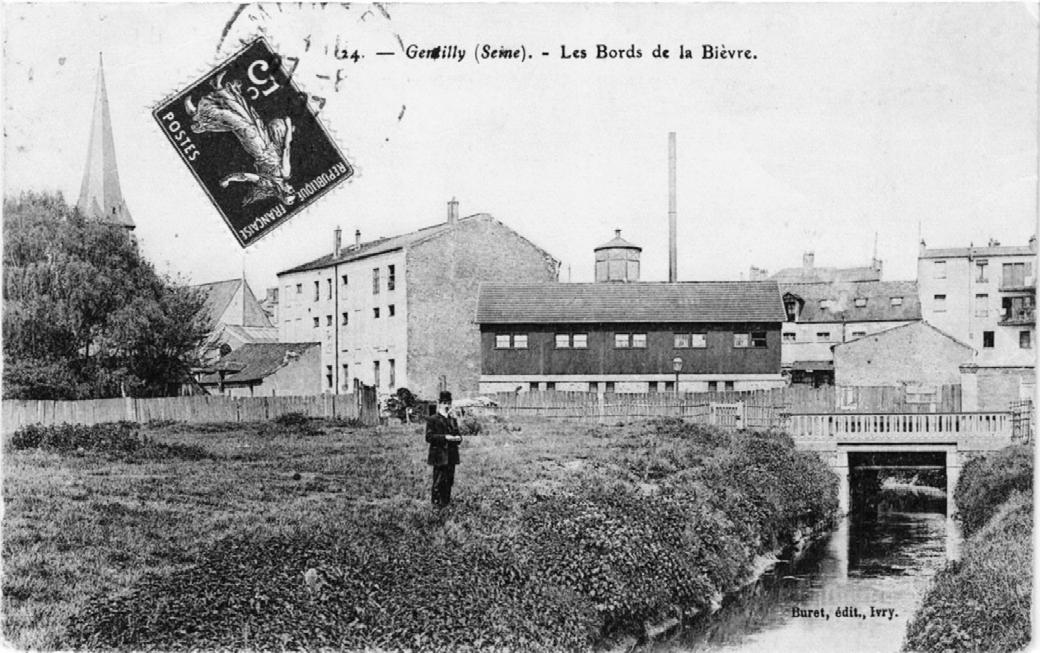

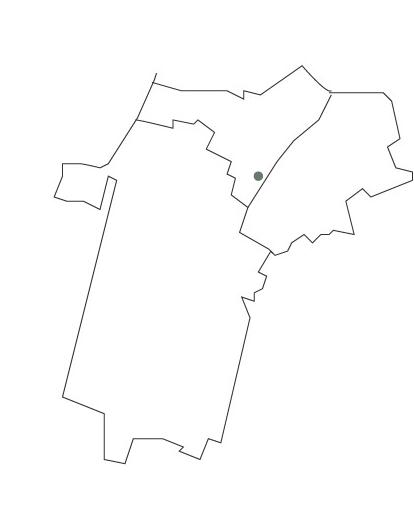

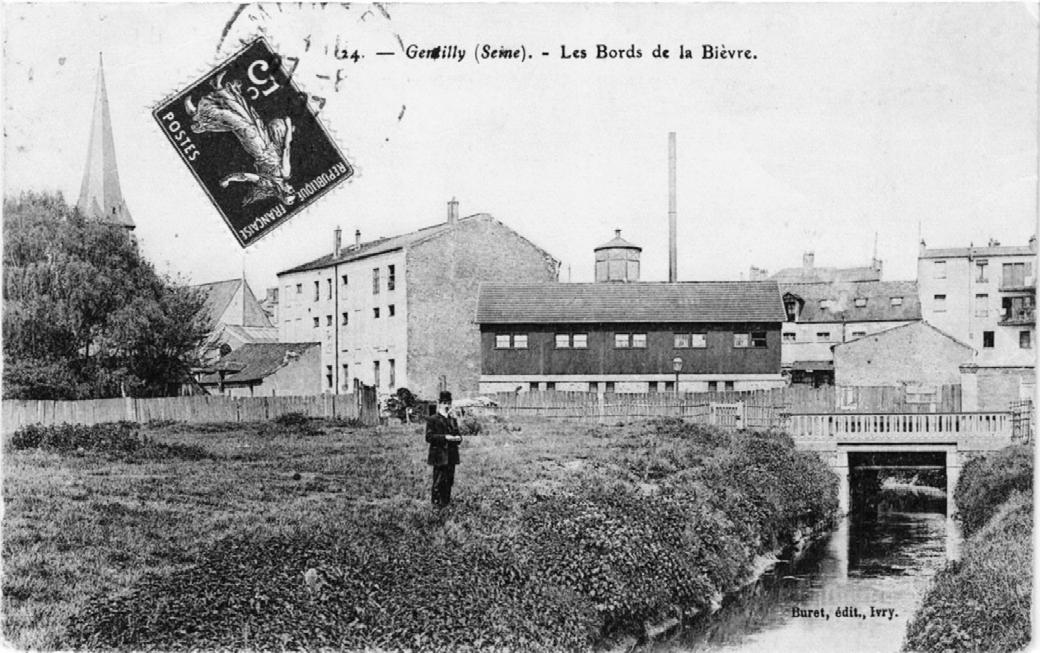

Le quartier Gabriel Péri se trouve sur le versant ouest du plateau d’Ivry, bordant la Vallée de la Bièvre. La rivière de la Bièvre s’étend sur 36 km, prenant sa source au hameau de Bouviers, elle se jette aujourd’hui dans les égouts de Paris 10. Le cours d’eau parcourt quinze communes, dont celle de Gentilly au niveau du parc du Couteau, juste en dessous du groupe scolaire. Perchée quasiment en haut de la topographie, l’école s’ouvre sur la vallée.

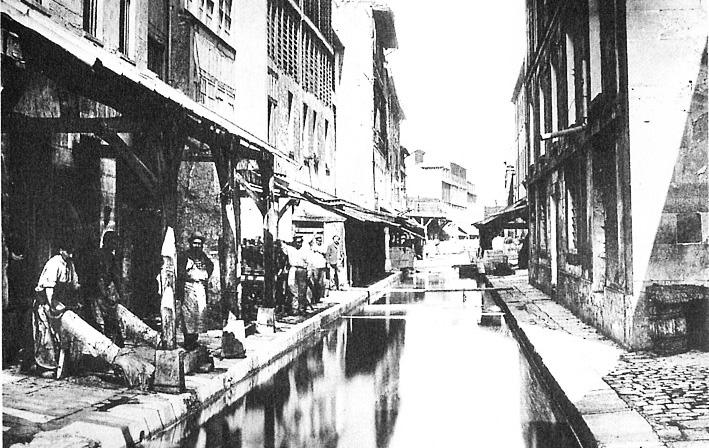

Les berges de la Bièvre sont du XVIIème siècle au début du XXème siècle le lieu d’activités artisanales et industrielles. Expulsé du centre de Paris par un édit royal en 1672, les rives de la Bièvre deviennent un refuge pour les tanneurs et mégissiers. Ils sont rapidement rejoints par plusieurs établissements mêlant l’artisanat traditionnel à l’industrie plus moderne 11. Occupant dans un premier temps les rives parisiennes de la Bièvre (faubourg Saint Marcel), ils s’installent progressivement vers celles de la banlieue proche, dans les villes de Cachan, Arcueil, Gentilly... Les ouvriers s’installent dans de petites maisons, à l’origine d’un tissu urbain majoritairement

9 CICCO A. et MARIETTE P. (2018), Cap sur Gentilly 2030 le projet de ville, Gentilly, Ville de Gentilly, 84 p.

10 Et se jetait autrefois dans la Seine

11 Dans La Bièvre : le défi d’une rivière perdu, Andrien Mithouard recense en 1824 et uniquement à Paris : 27 tanneurs, 8 mégissiers, 7 blanchisseurs, 4 maroquiniers, 4 jardiniers, 2 brasseurs, 1 teinturier. S’ajoutent en 1860 des amidonniers, distilleries, fabriques de bleu de Prusse et de noir d’Ivoire, fabriques de savon...

23 1.1

Fig.2 : extrait de la carte de l’état-major, produite entre les années 1820 et 1866 source : géoportail

24

0 250 500 1000

pavillonnaire. Loin du tumulte de la capitale, la Vallée de la Bièvre est aussi un havre pour les artistes et les intellectuels 12. La rivière est couverte à partir de la fin du XIXème siècle pour des raisons de salubrité publique. Depuis 2007, elle est une nouvelle source d’intérêt paysager et culturel. Il est choisi de découvrir la rivière dans certaines zones en aval, dans plusieurs communes du Val-de-Marne 13 .

12 Cf. «Ode à la Bièvre de Louise Bourgois » en annexes

13 Cf. « L’appel de la Bièvre » en annexes

Un réel tissu pavillonnaire modeste continu de se constituer dans le courant de la deuxième moitié du XIXème siècle. Avec les travaux menés par Haussmann, Paris devient cher. La ville de Gentilly, à l’instar des autres villes de la banlieue de l’est parisien, accueille alors une grande partie de la classe ouvrière travaillant dans l’artisanat ainsi que dans l’industrie locale. Cette migration mène à une densification urbaine de la ville. Ce tissu persiste et reste majoritaire aux abords du groupe scolaire.

En 1924, la loi « loucheur » 14 établit la construction d’habitats bon marché (HBM) pour remédier à la crise du logement. A l’aube des années 1930, la cité d’HBM, appelée « cité 162 », s’installe rue Gabriel Péri. Le groupe scolaire Gabriel Péri est construit en 1935 pour accueillir les enfants de la cité 162.

14 De la porte d’Ivry à la porte d’Italie, Paris, Atelier parisien d’urbanisme (APUR), 94 p.

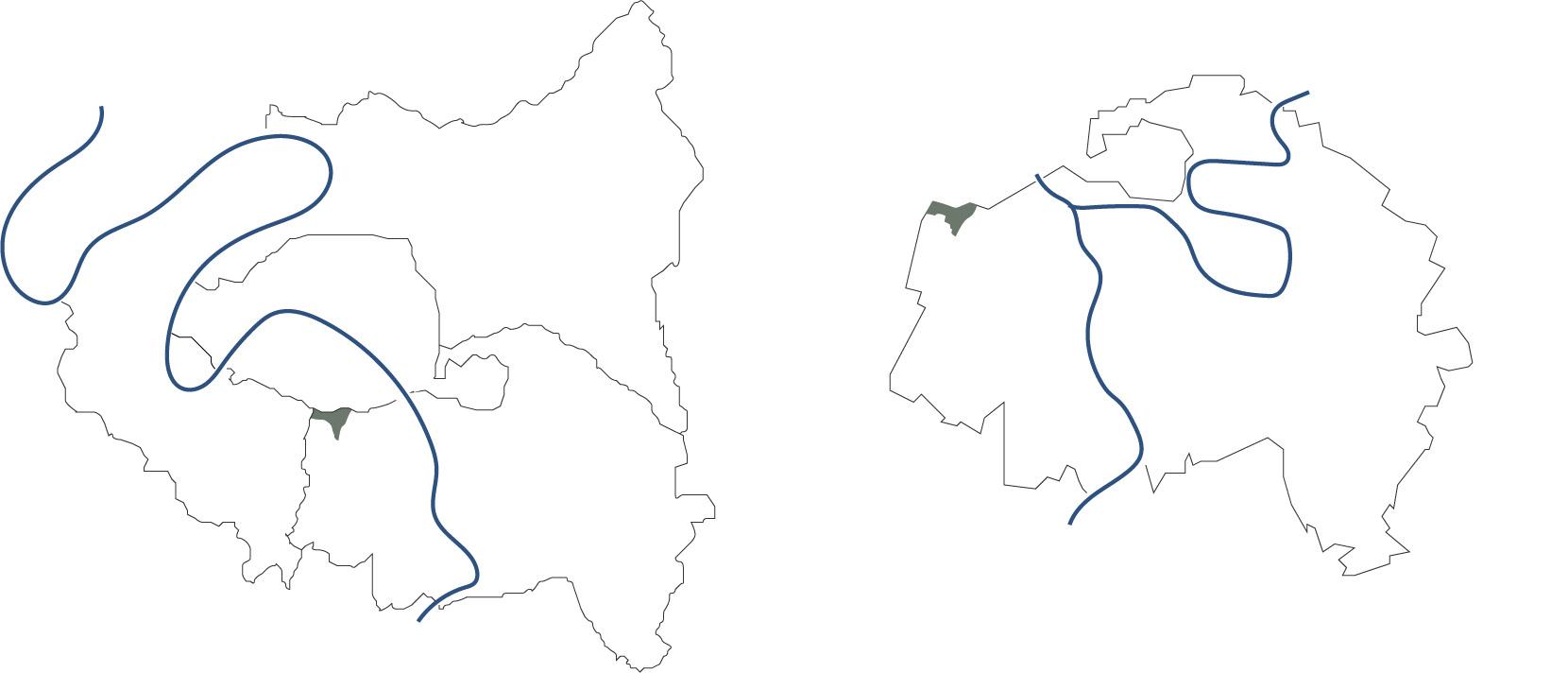

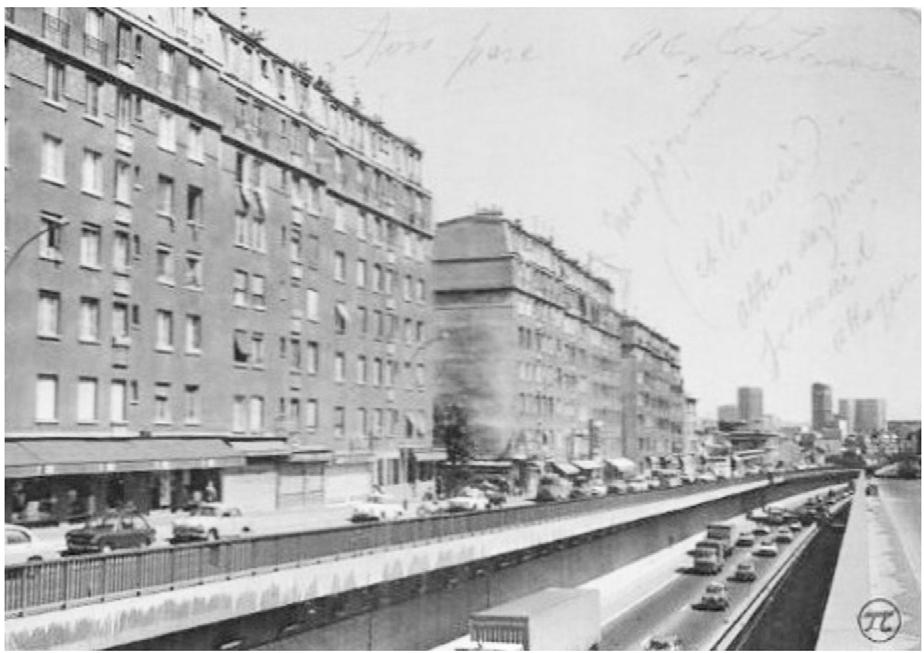

En 1960, un tracé dessine l’implantation de la future autoroute A6B qui reliera l’autoroute du sud à la porte de Paris 15. Le manque de place et la nécessité de conserver une circulation locale mènent à la construction de l’autoroute en tranché sur toute la longueur de la rue Gabriel Péri, cœur de vie sociale du quartier. En 1971, l'A6B est ouverte à la circulation. Pour pallier l'agressivité auditive et atmosphérique de l’infrastructure, plusieurs travaux de recouvrement de l’autoroute sont effectués. Malgré ces efforts, l’autoroute infranchissable est à l’origine d’une

15 (1980), couverture acoustique de l’autoroute A6b (B6), Direction départementale de l’équipement du Val-deMarne, 9’46

25

rupture, venue détruire la vie instaurée du quartier. Elle a menée à la raréfaction des piétons et la disparition progressive des commerces qui la bordait, créant une fracture territoriale et sociale au sein du quartier.

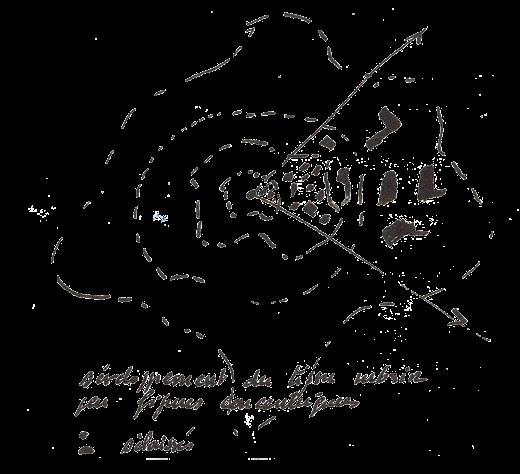

Dans les années qui arrivent , le quartier prévoit de vivre une mutation future avec la future gare du Grand Paris 16 à moins de deux cent mètres du groupe scolaire.

Les différentes évolutions dessinent alors un tissu entre poches pavillonnaires modestes privées, infrastructures fracturante, manque d’espaces publics et mutation future du quartier dans lequel les populations ont été oubliées. L’autoroute bâti une frontière infranchissable à l’est du quartier. Le quartier est devenu un quartier dortoir, les politiques publiques focalisant leurs efforts en termes d’équipement au cœur nord de la ville, laissant les populations en marge du développement social et culturel de la municipalité.

16 Les travaux voués à accueillir le prolongement de la ligne 14 et la ligne 15 ont débuté en 2020

26

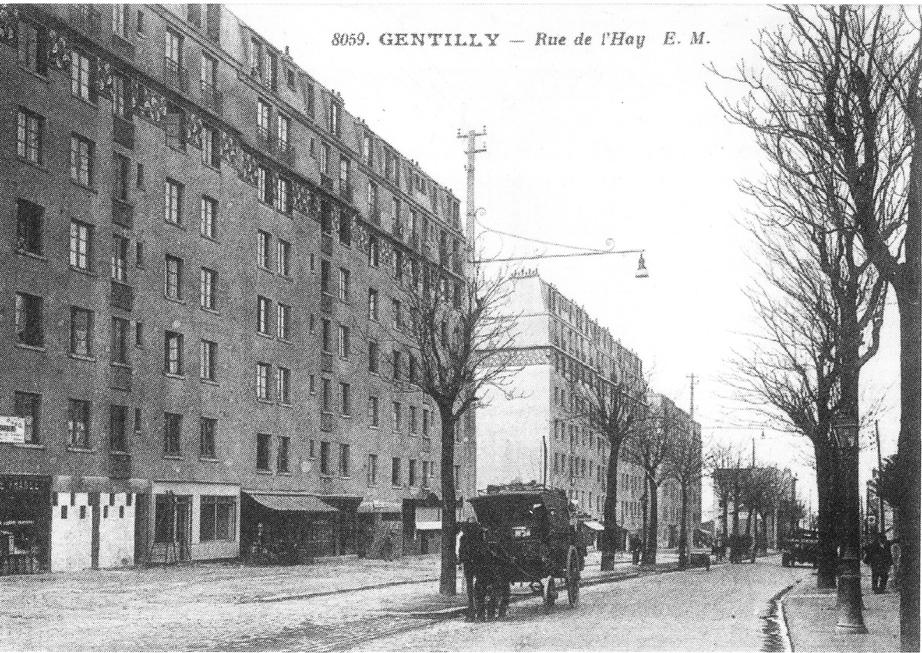

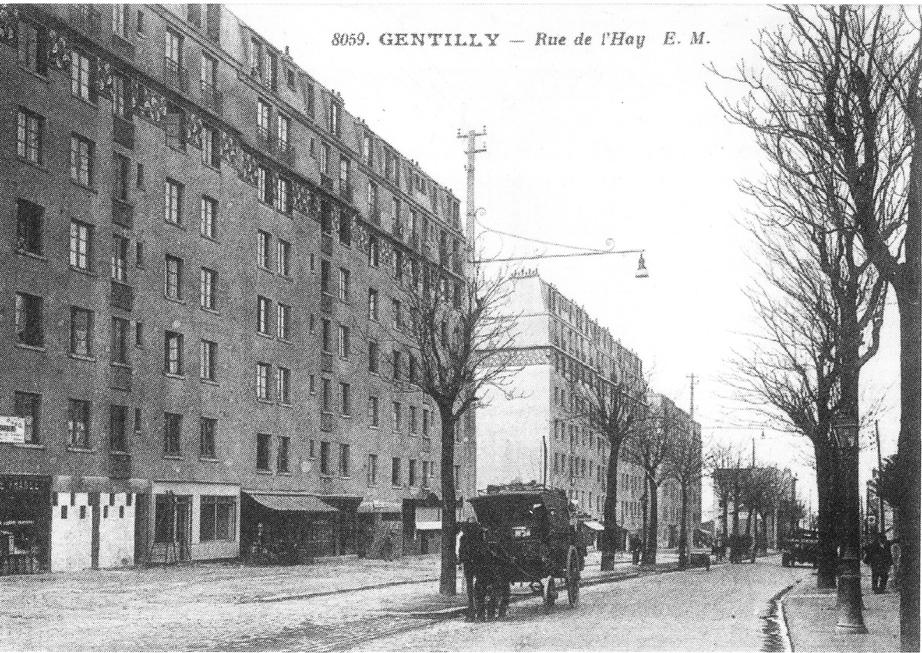

Fig.3 : photo d’archives, les bords de la Bièvre à Gentilly au début du XXème siècle source : delcampe

Fig.5 : photo d’archives, la rue Gabriel Péri coeur de la vie du quartier source : delcampe

Fig.4 : photo d’archives, les bords de la Bièvre à Gentilly, début du XXème siècle source : delcampe

Fig.6 : photo d’archives, l’autoroute venue fracturer le quartier, 1971 source : delcampe

27

Gentilly

Arcueil

Montrouge

Le Kremlin-Bicêtre

Gentilly

Arcueil

Montrouge

Le Kremlin-Bicêtre

28

: vue aérienne du tissu urbain au 1: 10 000 source : d’après google Earth

29 Fig.7

Ivry-sur-Seine Villejuif 0 50 100 300

LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DES ANNÉES 1930, SYMBOLE MODERNISTE

Les groupes scolaires construits dans les années 1930 font partie d’une nouvelle génération d’équipements scolaires, dont l’architecture se voit renouvelée.

Suite au krach de 1929, plusieurs écoles seront construites dans le cadre des plans de relance. Elles font partie intégrante de la planification de nouveaux quartiers. En banlieue se développe un art de groupe scolaire, poussé par des maires de communes principalement ouvrières. Ainsi, entre 1929 et 1939, on ne comptabilise pas moins d’une dizaine de réalisations d’édifices scolaires (des écoles maternelles, des groupes scolaires...) tout autour de Paris selon le Moniteur 17. Parmi les réalisations notables, nous pouvons retenir l’école Karl Marx par Jean Lurçat à Villejuif, mais aussi l’école de plein air à Suresnes par Eugène Beaudoin et Marcel Lods. Ces édifices scolaires des années 1930 sont les « objets d’enjeux politiques, idéologiques et architecturaux »18.

Dans sa thèse 19, Romain Iliou décrit comment l’architecture scolaire des années 1930 est un moyen de pouvoir et de démonstration pour les mairies humanistes de la banlieue de l’est parisien. Ces constructions sont porteuses de « l’espoir entièrement dévoué au progrès technique et matériel, condition primordiale à la libération de l’homme et à son épanouissement » 20 . À l’école sont construits des Hommes, suivant un processus normatif, presque industriel. De cette manière, Romain Iliou développe : « le lieu de l’école est la machine permettant le processus presque industriel, prenant comme matières premières entrantes l’enfant et son époque et donnant comme produit fini un citoyen instruit » 21. L’architecture a pour vocation l’amélioration de

17 BRADEL V. (1989), “Années 30 à Maisons-Alfort”, Le Moniteur d’Architecture, n°, pp. 52-55

18 ibid, p. 53 19 op. cit. 20 ibid, p. 692

21 ibid, p. 50

30 1.2

l’Homme par l’amélioration de son cadre de vie.

Ainsi les politiques visent l’avant garde de l’architecture scolaire publique élémentaire. De cette manière, ils tendent à améliorer les conditions de vie de leurs habitants, issus majoritairement de la classe ouvrière, et ainsi à démontrer leurs capacités à gouverner. Ces nouvelles écoles sont le signe du souci du cadre de vie de ses habitants et d’un pouvoir local fort, défiant la capitale limitrophe.

Les maires vont alors faire de la modernité le moteur essentiel de la conception de l’architecture scolaire, affirmant leurs capacités innovantes. De cette politique découlent des productions scolaires dont les qualités architecturales sont contrôlées. Romain Iliou défend en ce sens : « la banlieue ouvrière des années 1930 offre à l’architecture française ses premiers modèles d’architecture scolaire actualisés et modernisés, dont la conception découle d’une compréhension raisonnable et rationnelle des nouveaux procédés de construction, alliée à l’accueil des dernières idées médicales et des dernières technologies, à tous ses niveaux » 22 .

Ainsi les constructions scolaires portent en elles la modernité des années 1930. Les architectes ont systématiquement recours aux matériaux et aux technologies les plus modernes de leur époque. La construction du groupe scolaire Pierre Curie reflète cette quête.

22 op.cit., p. 688

31

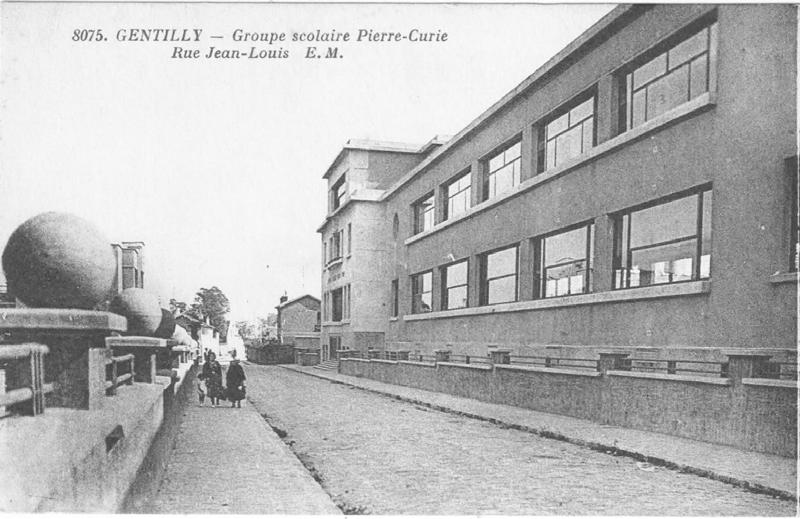

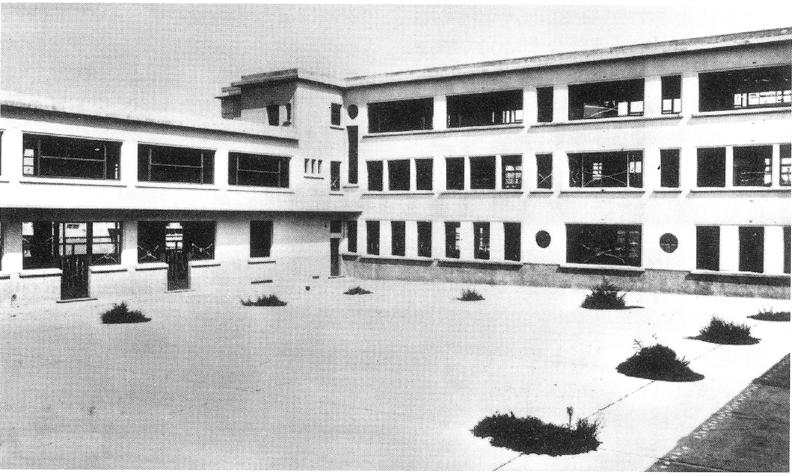

Fig.8 : carte postale du groupe scolaire depuis la rue Jean Louis source : delcampe

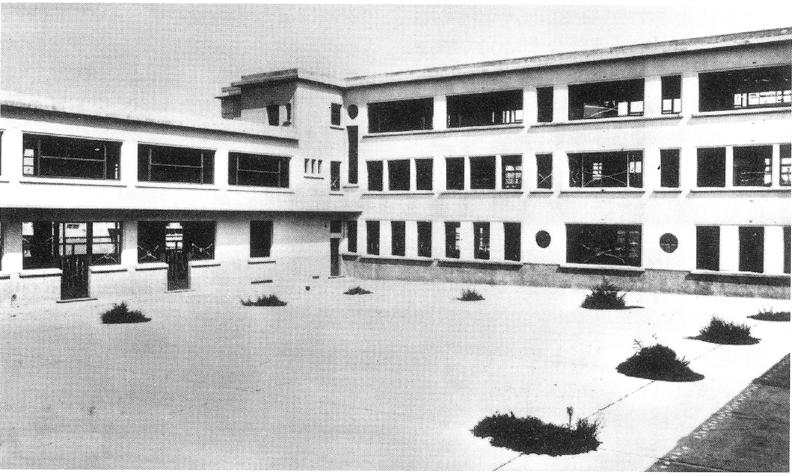

Fig.9 : photographie de la cour des filles du groupe scolaire en voie d’achèvement source : archives de Gentilly

Fig.10 : carte postale du groupe scolaire depuis la rue Gabriel Péri

32

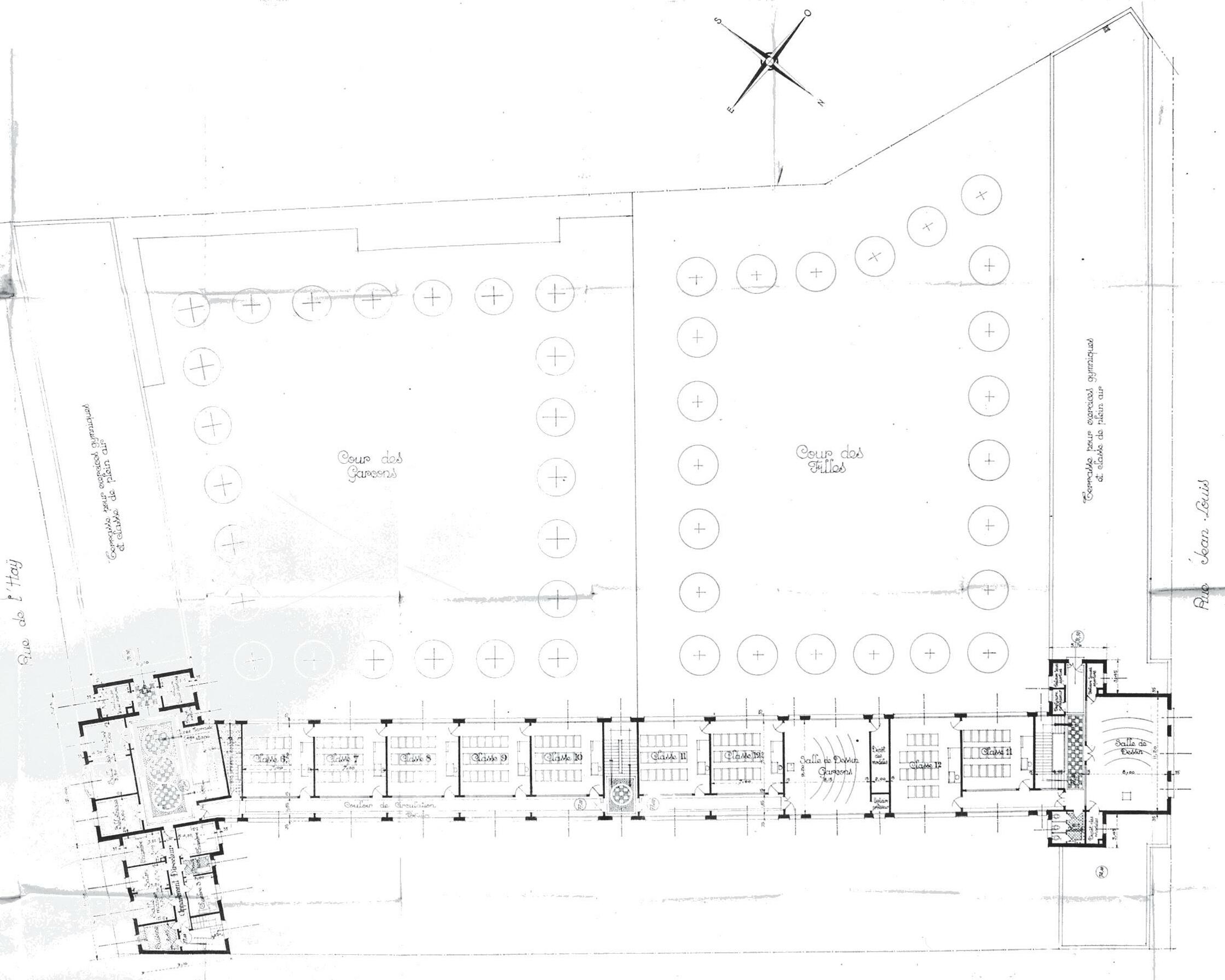

1 2 3 1 2 3

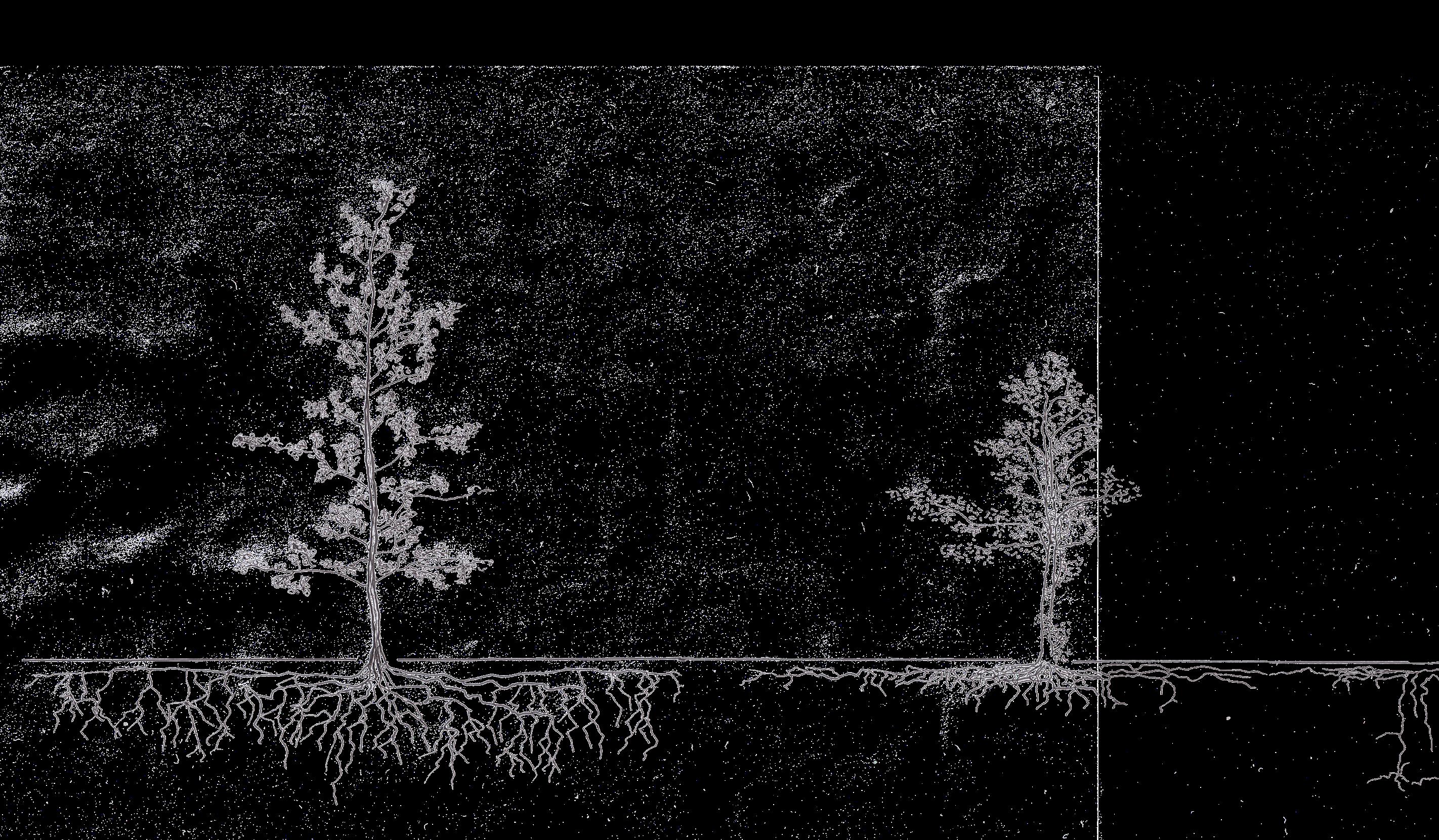

1.3 UN BÂTI DÉSAFFECTÉ DEPUIS 2006, L’ÉVOLUTION VERS UN PAYSAGE INTÉRIEUR À PRÉSERVER

En 1970, l’école devient un collège mixte. Quelques évolutions permettent d’accueillir la nouvelle génération d’élèves : - le collège étant mixte, un escalier franchit dorénavant les cinq mètres qui séparent les deux cours du groupe scolaire ; - au sein de la cour basse, une extension aux formes arrondies permet d’agrandir la capacité d’accueil du réfectoire d’origine.

A partir des années 2000, l'image du collège se détériore petit à petit. Les habitants du quartier profitent de l’emplacement de l’école en limite de commune pour contourner la carte scolaire et inscrire leurs enfants dans des communes avoisinantes. Pour freiner ces démarches, la mairie choisie de faire construire un nouveau collège en centre-ville en 2006, le collège Rosa Parks. Le 21 décembre 2006, après soixante-dix années de vie dans le groupe scolaire Pierre Curie, les élèves, enseignants et personnels quittent les lieux et emménagent dans le nouveau collège 23 .

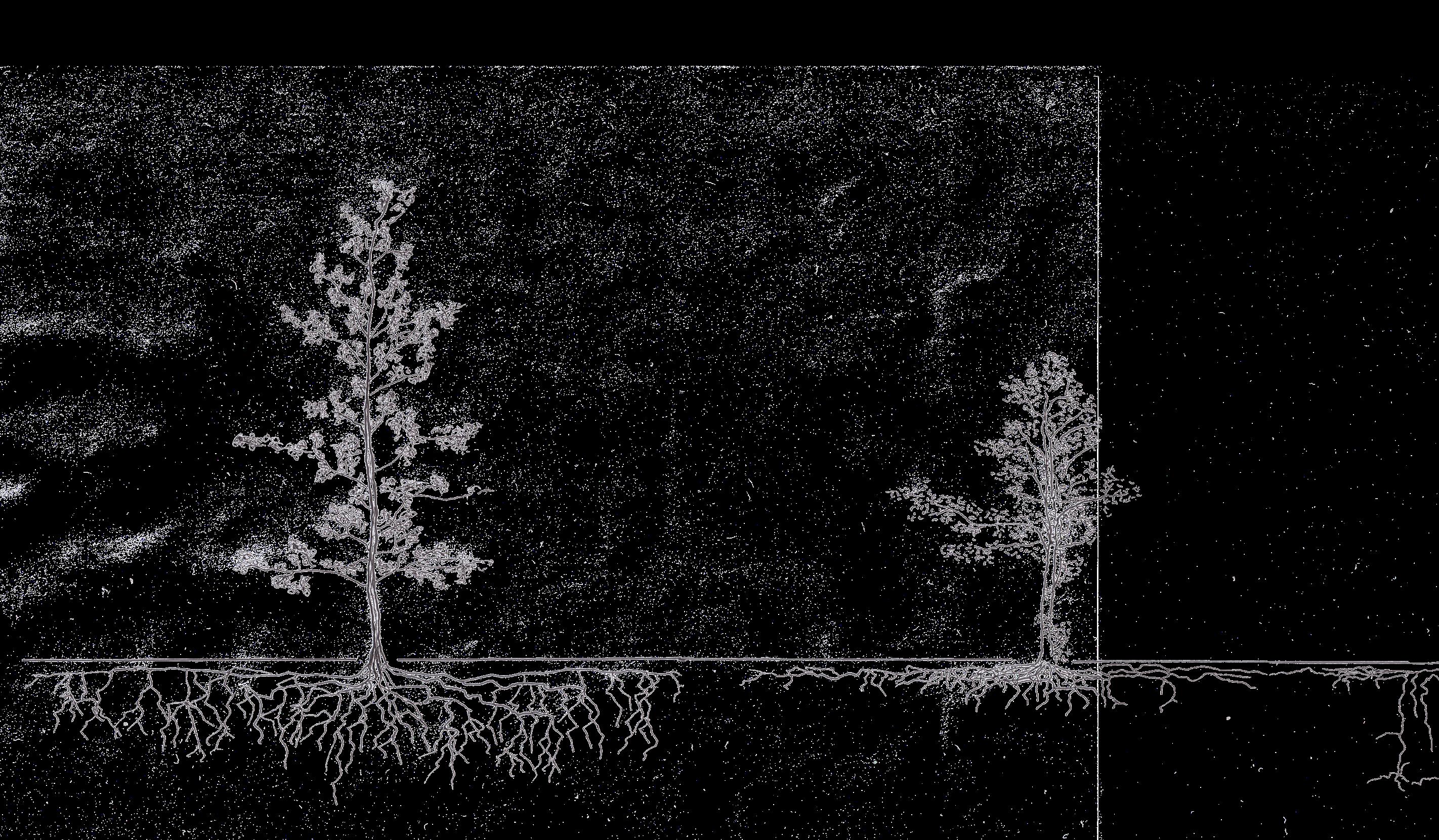

L’état de vétusté du bâtiment mène à sa fermeture totale de 2006 à 2013. L'abandon du bâtiment fait des cours de l’école des espaces indécis, des recoins oubliés de la culture. L’évolution de la cour basse, aujourd’hui très arborée mais originellement plantée de seulement quelques platanes, m’a menée à tenter de caractériser cet espace.

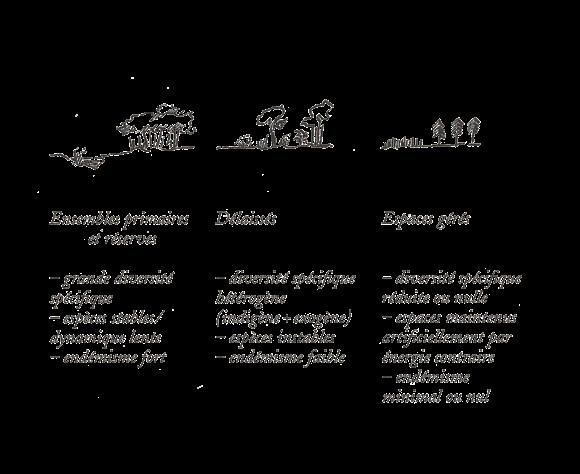

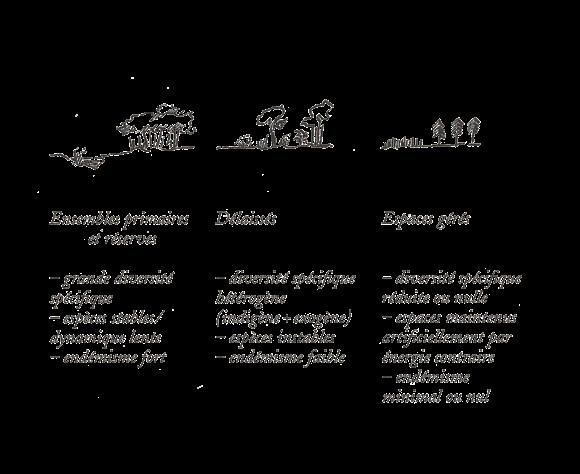

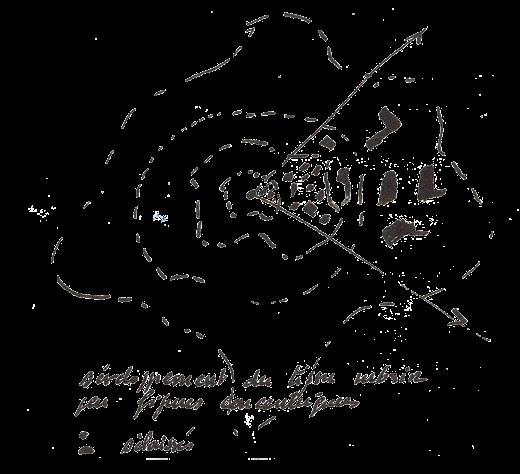

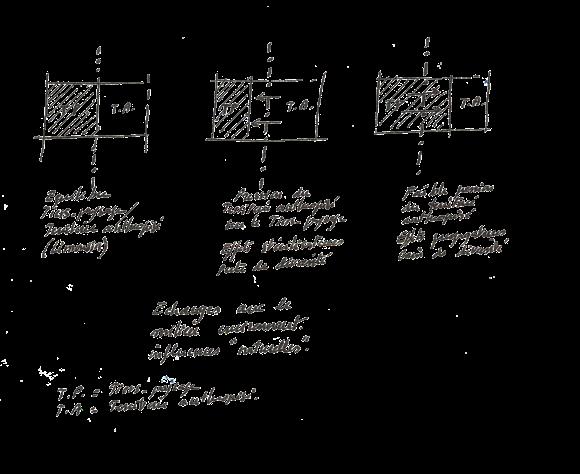

Dans le livre « Manifeste du Tiers paysage » 24, le paysagiste Gilles Clément s’intéresse à ces

23 Selon les articles de journaux consultés aux archives de la mairie en octobre 2021

24 CLEMENT G. (2004), Manifeste du Tiers paysage, Paris, Sujet/Objet, 70 p.

33

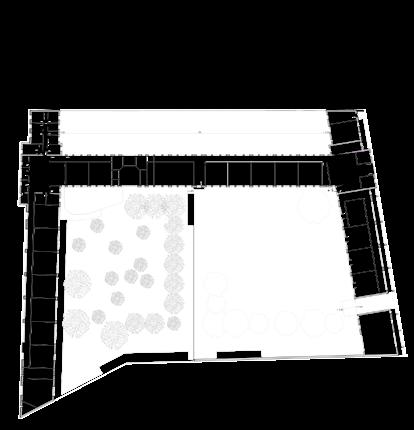

axonométrie de l’extension des

Fig.11 : plans d’évolution du bâti, de gauche à droite : 1932, 1970 et aujourd’hui

personnelle

34

production

0 10 505 GSPublisherVersion 1073.61.66.100 GSEducationalVersion N0 5 10 15 Entrée des garçons

années 1970

fragments de paysage oubliés, en marge. Il réunit l’ensemble de ces territoires de refuge à la diversité sous le nom de « Tiers paysage ». Ces territoires refuges sont constitués par « la somme des délaissés, des réserves et des ensembles primaires » 25 .

La cour de l’école pourrait être identifiée comme un « délaissé ». L'origine des délaissés en secteur urbain se trouve dans des espaces dans l’attente d’affectation ou d’exécution de projets suspendus, à l’image du groupe scolaire depuis 2006. Ce sont des terrains abandonnés, anciennement exploités. Les délaissés en ville se font rare et sont souvent de petites dimensions. Il en convient alors de les préserver pour la diversité biologique qu’ils représentent. Souvent dans les environnements urbains, ce sont l’accroissement des villes et des axes de communication qui conduisent à l’accroissement des délaissés. L’auteur précise l’évolution dans le temps de ces délaissés : « les délaissés résultent de l’abandon d’une activité. Ils évoluent naturellement vers un paysage secondaire. » 26 .

De cette manière, la cour basse, dont l’accès est fermé depuis 2006, s’est transformée progressivement en paysage secondaire. Par la zoochorie 27 et le vent, plusieurs plantes spontanées ont conquis l’espace sauvage de la cour. La communauté de plantes a percé le sol minéral, le déformant peu à peu. L’espèce pionnière des platanes se mêle aux espèces post-pionnières. La friche incarne la résilience.

25 op.cit., p. 9

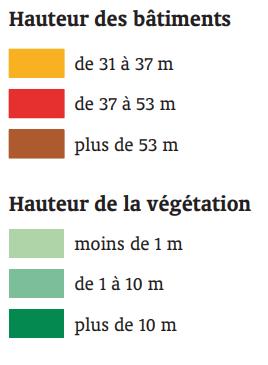

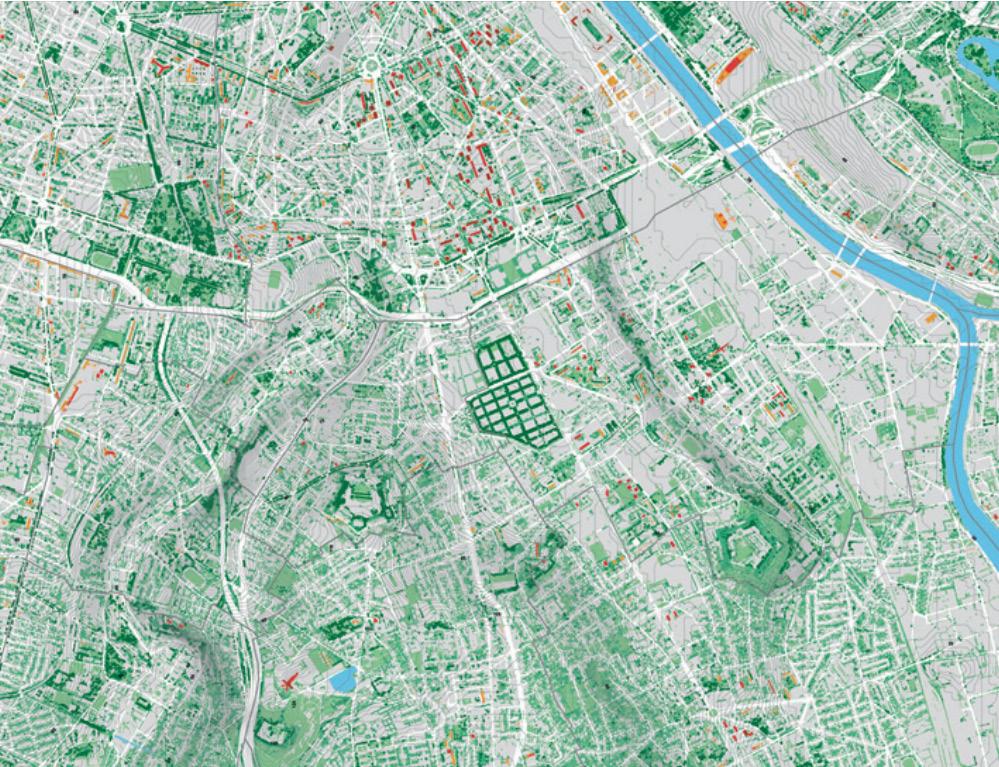

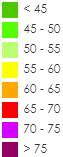

Aujourd’hui, la zone rayonnant autour du groupe scolaire dispose d’un couvert végétal s’étendant sur un tiers de sa surface (34% selon l’APUR). Son intérêt environnemental de la cour végétalisée s’affirme dans l’étude menée par l’APUR : « certains espaces verts de taille significative jouent un rôle de régulateur thermique » 28. La cour du groupe scolaire fait partie de ces espaces avec

26 ibid., p. 20

27 Zoochorie “définit une dissémination des graines de végétaux s'effectuant par l'intermédiaire d'un animal.

Elles peuvent voyager en étant accrochées aux poils ou aux plumes (ectozoochorie) ou être ingérées et hébergées dans les intestins pendant la durée de la digestion (endozoochorie)”

source : futura science 28 op.cit.

35

36

Fig.12 : page de gauche : évolution de la cour basse vers un paysage intérieur

Fig.13 : ci-dessus : déformation du sol minéral par les racines des arbres photos personnelles

37

38

les arbres les plus haut de Gentilly (plus de dix mètres de haut). S’insérant dans un tissu dont les espaces verts privés restent majoritaires, cet équilibre entre espaces verts publics et privés est à conforter. Depuis 2013, faute de locaux disponibles au sein de la ville, la mairie a élu le groupe scolaire comme lieu d’accueil temporaire de diverses associations et organismes de la ville 29 .

Leur occupation étant temporaire, les associations ne se sont installées que de façon minimale et fonctionnelle dans certaines zones du bâtiment. Les uniques changements notables sont le cloisonnement venu redéfinir le vaste volume du gymnase côté rue Gabriel Péri, et le percement de la façade de la rue Gabriel Péri pour permettre l’accès des véhicules 30 dans la cour haute. L’accès à la cour basse est quant à lui resté interdit.

Aujourd’hui, le flottement dans l’occupation et la destination du bâtiment en font un bâtiment hermétique dans sa relation visuelle à la ville. Les vitrages extérieurs sont grillagés, les entrées principales verrouillées 31 .

29 Aujourd’hui le groupe scolaire accueille un atelier de céramique, les services de propreté de la ville, un apiculteur, l’association des musulmans de la ville et la protection civile

30 Du service de nettoyage de la ville résident dans une partie du bâtiment

31 Seule l’entrée rue Jean Louis est encore utilisée mais filtrée pour les membres associations

Fig.14 : croquis de Gilles Clément sur le concept d’évolution des Tiers paysages source : ibid.

ANALYSE DES VALEURS DU BÂTI, LUMIÈRE ET STRUCTURE

Faisant suite au développement historique d’évolution du bâti et du tissu dans lequel il s’insère, cette partie me permet à présent d’évoquer les valeurs du bâti.

« Le renouveau architectural qui se manifeste à partir des années 1920 va tendre à abolir la frontière, tant physique que mentale, entre les deux univers : intérieur et extérieur » 32 annonce Michel Lainé dans son livre sur l’architecture scolaire en France.

32 LAINE M. (1996), Les constructions scolaires en France, Paris, Presses Universitaires de France, p. 165

L’évolution de l’architecture scolaire tient des progrès techniques offert par l’arrivée de nouveaux matériaux. Le début du XXème siècle est marqué sur le plan architectural par l’emploi du béton armé dans un grand nombre d’édifices. Il est utilisé en ossature et marque les façades des bâtiments.

C’est l’architecte Louis Bonnier qui lance le renouvellement de l’architecture scolaire en intégrant le béton armé à ses constructions 33 . Grâce à une structure en béton, les murs porteurs des bâtiments s’allègent. Michel Lainé développe : « les murs porteurs perdent leur compacité au profit d’une légèreté accentuée par l’ampleur des parties vitrées » 34. Dorénavant les fenêtres ne sont plus de simples ouvertures percées dans des murs épais qui minimisaient le rapport entre l’intérieur et le monde extérieur. Elles deviennent de grandes ouvertures, offrant des vues de l’intérieur vers l’extérieur et vice versa. Aussi ces percements donnent à l’espace la possibilité d’être exposé à la lumière et aux vues.

33 Notamment pour l’école de la rue Grenelle à Paris

34 ibid., p. 166

39 1.4

Cette architecture d’ossature tire aussi son inspiration des politiques hygiénistes. Le courant de pensée de l’hygiénisme, né au milieu du XIXème siècle, prônant une amélioration du milieu de vie des Hommes, continue d’impacter l’architecture de la première moitié du XXème siècle. Les architectes étendent les principes hygiénistes à l’architecture scolaire en cherchant l’ensoleillement et la ventilation des espaces grâce à ces structures en béton armé.

Les structures en béton armé dans les années 1930 donne lieu à une architecture rationnalisée, strictement fonctionnelle, dénuée d’éléments outranciers. L’auteur Michel Lainé appuie : «tout ce qui est étranger ou inutile à la construction même est supprimé » 35. Dorénavant, ce sont les jeux de volumes, de matières et de lumières qui donnent la décoration du bâti. De la même manière, les façades sont organisées par un jeu de lignes horizontales et verticales qui donnent l’équilibre au bâtiment en se croisant, se coupant, s’équilibrant.

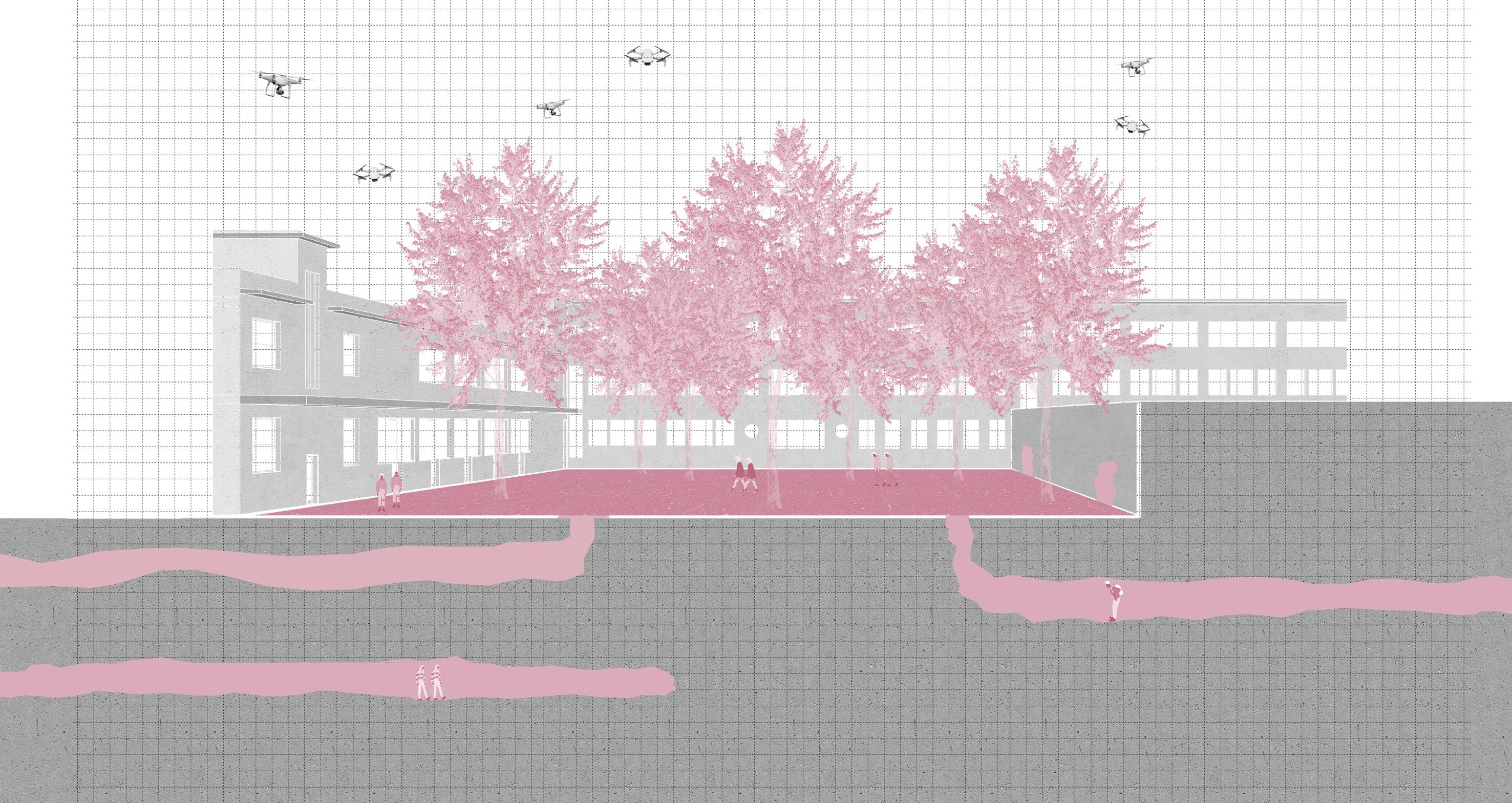

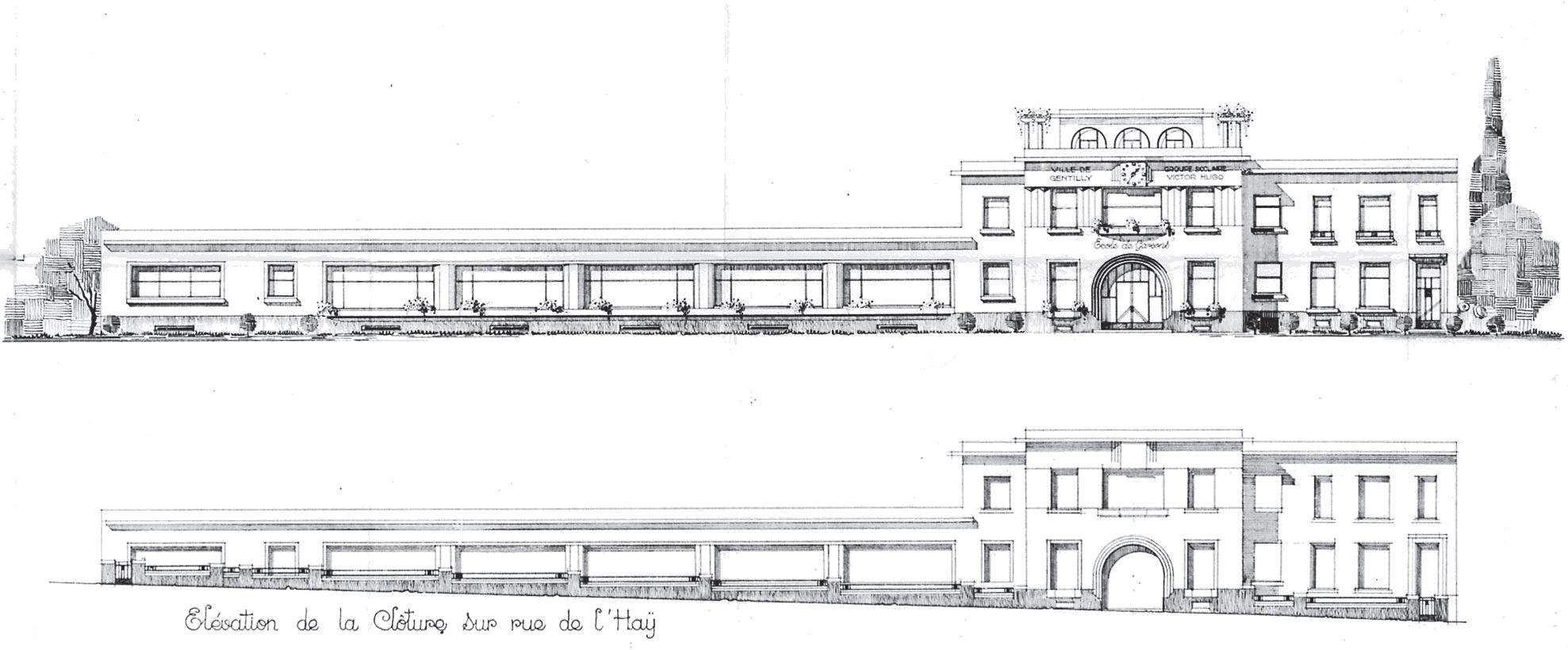

Alors qu’il est l’architecte communal de la ville de Montreuil 36, Florent Nanquette est appelé pour la construction du groupe scolaire Pierre Curie. Les projets de l'architecte se démarquent par une architecture aux formes épurées, dans lesquelles la quête d’horizontalité est constante 37 .

L’architecte tire parti des évolutions architecturales évoquées précédemment. Il profite des progrès techniques pour créer un bâtiment de faible épaisseur avec une structure poteaux poutres en béton armé extérieure et un remplissage brique. De cette manière il s’affranchit de toute structure intérieure, dégageant de grands volumes intérieurs et dessinant de larges ouvertures en façade. D’autre part la culture du plan libre est consentie par l’utilisation du béton armé ; trois planchers libres se superposent les uns sur les autres. La disposition interne des écoles classiques perdurant au début du XXème siècle, l’architecte dessine un plan suivant l’échelonnement rue,

35 op.cit., p. 165

36 Fonction qu’il occupera entre 1924 et 1937

37 C’est à lui que nous devons aussi la mairie de Montreuil (1935), le groupe scolaire Anatole France à Montreuil (1935) ou encore l’école maternelle de plein air de Pantin (1932).

40

Fig.15 : photo de la construction de la cité 162, le groupe scolaire reprend le même principe constructif : structure poteaux poutres béton armé et remplissage brique source : FERNANDEZ M. (1995), Le quartier Gabriel Péri les racines retrouvées, Gentilly, Société d’histoire de Gentilly, 71 p.

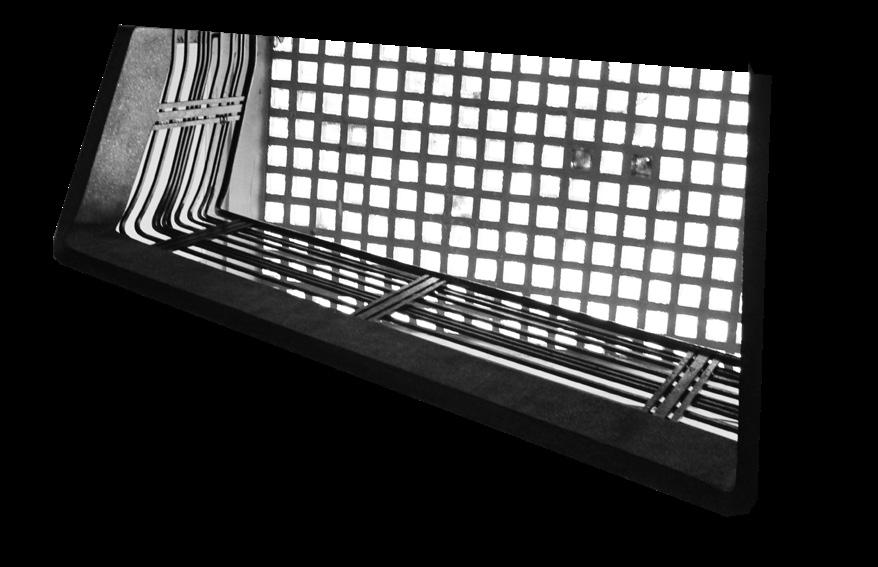

Fig.16 : plan de l’existant, en pointillé, les poutres reposant en leurs extrémités sur les poteaux en béton armé production personnelle

41

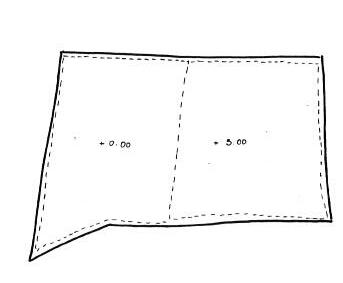

+ 5 4 30 80 HSP HSP00 HSP 00 HSP 00 Rue du Bel Ecu Rue Jean Louis Rue du Soleil Levant Rue Gabriel Péri

coupe de l’insertion

un terrain

au 1: 2000

personnelle

42 Fig.17 :

du groupe scolaire sur

valloné

production

Le Kremlin-BicêtreTunnel de l’autoroute a6b Groupe scolaire Pierre Curie Ecole maternelle Pierre Curie La Bièvre 0 10 5020

classe, cour. Depuis le début du XIXème siècle, l’instruction publique impose qu’une cour soit intégrée à chaque nouvel édifice scolaire. Le conseiller d’Etat chargé de l’Instruction publique, M. Fourcroy impose des « cours spacieuses pour les récréations, et quelques parties couvertes d’arbres » 38 . Elle permet de renouveler la force de travail des élèves. Sur la parcelle de 76 mètres par 110 mètres, la typologie à aile du bâtiment encadre deux larges espaces extérieurs. La cour gouverne la géométrie du bâti. Leurs dimensionnements viennent contraster avec la faible largeur du bâti. Pour différencier les genres, comme inscrit au programme de toute école primaire 39, l’architecte tire parti de la topographie et dessine une cour haute, celle des garçons et une cour basse, cinq mètres plus bas, celle des filles. L’architecte choisi d’y dessiner un projet paysager modeste. Sur les vastes sols minéraux des cours des filles et des garçons, il implante des platanes le long des limites, couronnant les cours. Dans les cours se propage la lumière, filtrée par les platanes. Pour finir, à l’arrière de l’aile longitudinale s’installe un dernier espace extérieur pincé entre le bâti et le mur de limite de la parcelle. Il sert de cour de service. Concernant l’écriture architecturale du bâtiment, Florent Nanquette épure le dessin du bâtiment, en accord avec le courant Arts déco du début du siècle. De la même manière que pour les édifices de l’époque, il se libère de tous les éléments étrangers ou inutiles à la construction 40 . Le bâtiment est rationnel, épuré, c’est le jeu de lignes horizontales qui dessine la façade. Il prête une attention particulière aux menuiseries : celles des entrées, des ouvertures et des circulations verticales, minutieux travail de ferronnerie.

38 D’après le recueil des lois, 1814 dans CHATELET A-M (2016), “L’architecture des cours de récréation” in Barrera C., La cour de récréation : actes du colloque Abbaye-école de Sorèze, Portet-sur-Garonne, Editions Midi-Pyrénées, p.10 40 op.cit., p.165

39 De 1792 jusqu’en 1965

43

Fig.18 : travail du détail des ouvertures et circulations à travers le bâtiment

personnelles

44

photos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RECHERCHE DE COHÉRENCE

45 2 | PROGRAMME,

46

2 | PROGRAMME, S’ACCORDER AVEC L’EXISTANT

2.1 Répondre aux enjeux urbains et sociaux du territoire

2.2 Rechercher une continuité avec l’âme du lieu

2.3 Interroger l’articulation du programme au sein du bâti

La partie suivante vise à présenter le programme et la réflexion qui y a mené. Plusieurs des facteurs décrits précédemment ont été pris en compte : le territoire dans lequel le projet s’inscrit, avec ses spécificités historiques, sociales, économiques et culturelles, la mémoire et l’âme du lieu ou encore la force de certains éléments architecturaux du bâtiment. Comme dans la partie précédente, je m’attacherai à suivre un développement progressif, de l’échelle urbaine à celle de l’organisation du programme au sein du bâti. Le programme viendrait répondre à une double mission : créer du lien entre les habitants du quartier en s’appuyant sur l’histoire artisanale locale et s’attacher à la vocation même de transmission des savoirs du site.

47

En 2018, la mairie publie son projet de ville, elle indique : « le collectif citoyen tient particulièrement à la préservation des espaces verts de pleine terre et des jardins public (…), au respect du caractère historique du quartier et du gabarit des habitations environnantes, à la création d’équipements collectifs et associatifs et à la conservation de la vue sur la vallée de la Bièvre » 41 41 op.cit., p.15

48

RÉPONDRE AUX ENJEUX URBAINS ET SOCIAUX DU TERRITOIRE

Le quartier Gabriel Péri fait face à un phénomène de désertification. Se détachant des quartiers environnants, dominant la vallée de la Bièvre, il se trouve éloigné de la vie sociale et culturelle de Gentilly. Cet isolement résulte de la fracture qu’a vécu le territoire avec l’arrivée de l’autoroute qui a littéralement coupé les habitants de leur vie de quartier, et le déplacement progressif de ses activités 42 .

L’état des lieux des équipements présents dans la ville de Gentilly témoigne d’un tissu d’équipements très centralisé 43. Gentilly compte en équipement scolaires et petite enfance deux crèches, dont une troisième en construction, cinq écoles maternelles, quatre écoles élémentaires, un collège et un lycée professionnel. En ce qui concerne les équipements sportifs, la ville comporte deux terrains de football, trois gymnases, et un complexe sportif. Enfin, pour les équipements culturels, Gentilly dispose d’un conservatoire, d’une médiathèque, d’un lieu d’exposition 44, du Générateur 45 et, plus récemment, du Lavoir Numérique, inauguré en 2021, lieu culturel dédié à l’art audiovisuel. Tous ces équipements sont situés dans le centre-ville de Gentilly, c’est à dire à plus de trente minutes à pied de l’école.

Discriminé, le quartier se trouve aujourd'hui finalement principalement consacré à des flux routiers qui l’entrecoupent. Dans ce contexte géographique d’un paysage fracturé et discriminé découle un manque d’espaces de partage et de places à destination de l’usage des riverains dans ce quartier majoritairement résidentiel. Le programme vise à redonner une place aux habitants

42 Vers le nord de Gentilly devenu progressivement le vrai cœur des activités de la ville

43 Cf. carte des équipements en annexes

44 La Maison de la photographie Doisneau, en hommage au photographe natif de Gentilly

45 salle culturelle

49 2.1

50 dans leur quartier. Un équipement capable d’unir, de relier les habitants entre eux permettant de retrouver une cohésion sociale et faisant résonnance avec les activités culturelles de la ville.

Par ailleurs, le livre de projet de politique de la mairie témoigne d’un désir de valorisation du tissu associatif. La mairie tente de concrétiser cette ambition par la mise à disposition d’espaces pour ce milieu : « la demande de salles supplémentaires [s’est exprimée] lors des Assises » 46 . L’accueil temporaire actuel des associations au sein du groupe scolaire souligne le manque de locaux dédié à ce tissu. En interrogeant la mairie, j’ai compris que certaines avait désormais des locaux disponibles, à leur disposition, quand d’autres, comme l’atelier de céramique, n’en ont pas. Partant de ce constat, l'intention programmatique est de favoriser l’occupation associative des espaces disponibles par et pour les riverains, de façon temporaire ou de plus long terme 47 au sein du bâtiment.

46 op.cit. p.30

47Au vu du projet du grand Paris, à l’origine d’une possible mutation future du quartier

Pour être dédié à la vie des habitants, ce lieu se devrait d’être fidèle à la population présente au sein du quartier et à son histoire. Les données démographiques, révèlent un équilibre de la pyramide des âges. Par ailleurs, celles-ci décrivent la composition de ce tissu résidentiel. La maire de la ville met en lumière l’isolement que vivent certaines personnes seules dans le tissu pavillonnaire environnant : « l’isolement des personnes est aussi vrai […], nombre de personnes âgées vivent dans des pavillons isolés et je pense que développer les liens intergénérationnels peut aider un grand nombre de personnes isolées »48. Elle évoque un isolement générationnel cet isolement est visiblement généralisé. En effet, dans ce quartier majoritairement résidentiel, les ¾ des ménages sont composés de personnes seules, de couples ou de familles monoparentales 48. Ces données évoquent le potentiel d’échange

0-29 ans 30-59 ans 60 ans et +

Fig.19 : proportion des tranches d’âge à Gentilly

48 op.cit., p.26

48 INSEE, Dossier complet, commune de Gentilly (94037), consulté en octobre 2021

intergénérationnel autour du programme, les uns ont à apprendre des autres.

51

RECHERCHER UNE CONTINUITÉ AVEC L’ÂME DU LIEU

Le bâtiment recèle de mémoires. L'école fait partie de la mémoire collective du quartier Gabriel Péri. A plusieurs reprises, lors de mes visites sur le site, les passants intrigués par mon intérêt pour le bâtiment m'ont signifié leur attachement et leur attrait pour le devenir de l’ancien groupe scolaire. J’ai décidé de noter ces courts échanges, comme une trace de l’enjeu que représente la transformation et l’évolution du bâti 49. Tous m’ont parlé avec nostalgie de l'âme du lieu, cœur fédérateur de la vie sociale du quartier, lieu de partage et de transmission. Je pense notamment à Odette qui se souvenait avec émotion de sa scolarité dans l’école et de cette période alors qu’elle était génératrice de lien social.

Le sens premier de l’école est l’enseignement. Lieu de transmission de savoirs elle est aussi celle de la transformation d’un être. Le dictionnaire Le Petit Robert nous en donne la définition suivante : « établissement dans lequel est donné un enseignement collectif » 50. Elle est le lieu du partage, de l’échange, de la transmission collective. En m’aventurant dans les définitions, j’ai aussi trouvé celle historique assimilant l’école à l’art, la considérant comme un « ensemble des disciples d'un maître, ou groupe d'artistes de même tendance, ou encore ensemble des artistes qui constituent l'héritage artistique d'une ville, d'une région ou d'un pays. (Exemple : l'école de Rembrandt, l'école nazaréenne, l'école de Barbizon, l'école bolonaise, l'école anglaise, etc.) » 51. L'école façonne un être, un individu en devenir. En prenant un peu de liberté face à ces définitions, nous pouvons nous accorder sur le fait que le modèle d’enseignement approuvé par la société tend à l'accompagner dans sa transformation en l’éveillant et en encourageant sa créativité. L’école aide

49 Cf. retranscription en annexe

50 Le Petit Robert. (1989) École, Dans Le Robert 51 Larousse. École. Dans Larousse en ligne. Consulté en janvier 2022.

52 2.2

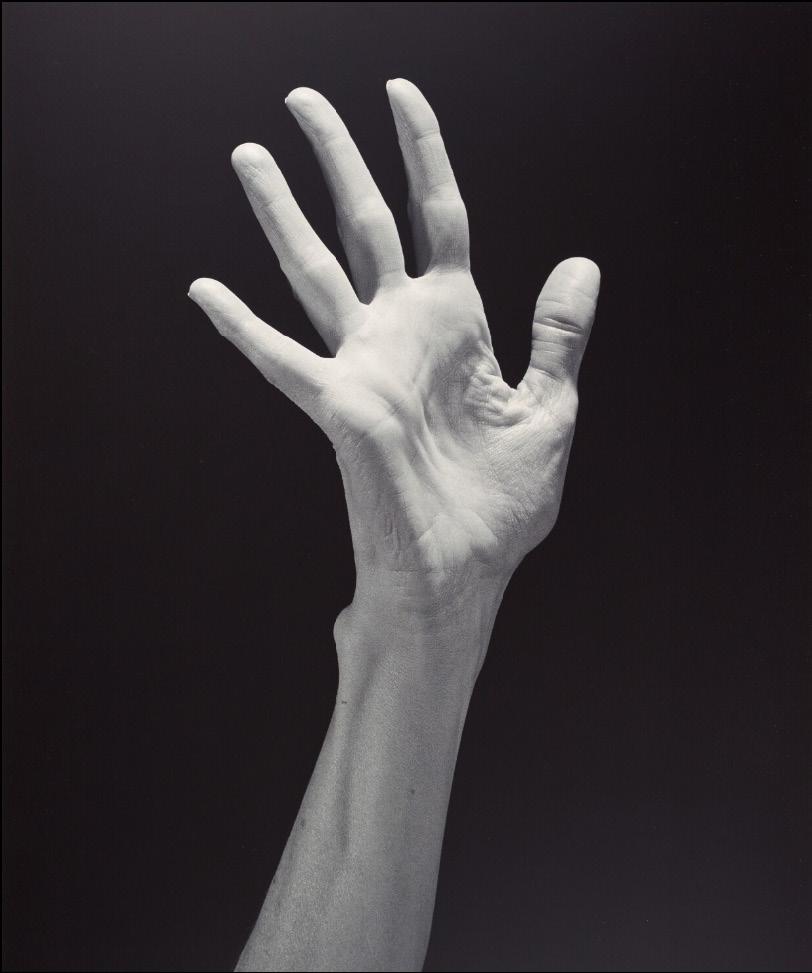

à l’épanouissement, participe au façonnage d’un individu. Je choisis de réutiliser cette idée de la transformation, du façonnage autour cette fois ci de la production manuelle, du façonnage de la matière. Entrée brute elle en ressort modelée, enrichie de ressources.

L’idée à travers ce programme est de retrouver une forme de production locale au sein du bâti, historiquement inscrite, notamment aussi dans sa relation à la Vallée de la Bièvre, permettant le lien social par la transmission, origine même de l’école. Ainsi, le bâti de l’ancienne école Pierre Curie serait un lieu où les cris des enfants en construction seraient remplacés par le bruit des gestes des artisans en action : percer, clouer, poncer, tendre, étendre, tisser, coudre, tailler, creuser, mouler...

Porteuses de cette mémoire, le programme permet aux ailes du bâti de perpétuer sa vocation de transmission d’une génération à l’autre.

L'âme du lieu se transmet aussi par les émotions transmises grâce aux qualités architecturales du bâti. Les espaces sont baignés de lumière par le dimensionnement des ouvertures, la multiplicité des expositions du bâti, conjugués aux vides arborés des cours où se propage généreusement la lumière. Lors d’une de mes visites, la lumière diffuse au sein du petit atelier de céramique mettait en valeur les objets confectionnés par les céramistes. Elle s’accrochait sur la matérialité des objets, rebondissait d’objets en objets, révélant l’esthétique des objets ainsi créés. Cette esthétique émouvante m’a donnée envie de lui donner un sens.

Fig.20 : trace d’une des créations de l’atelier dans la cour basse du groupe scolaire photo personnelle

Fig.21 : actuel atelier de céramique (aussi investi par un atelier de peinture) au sein du groupe scolaire photo personnelle

53

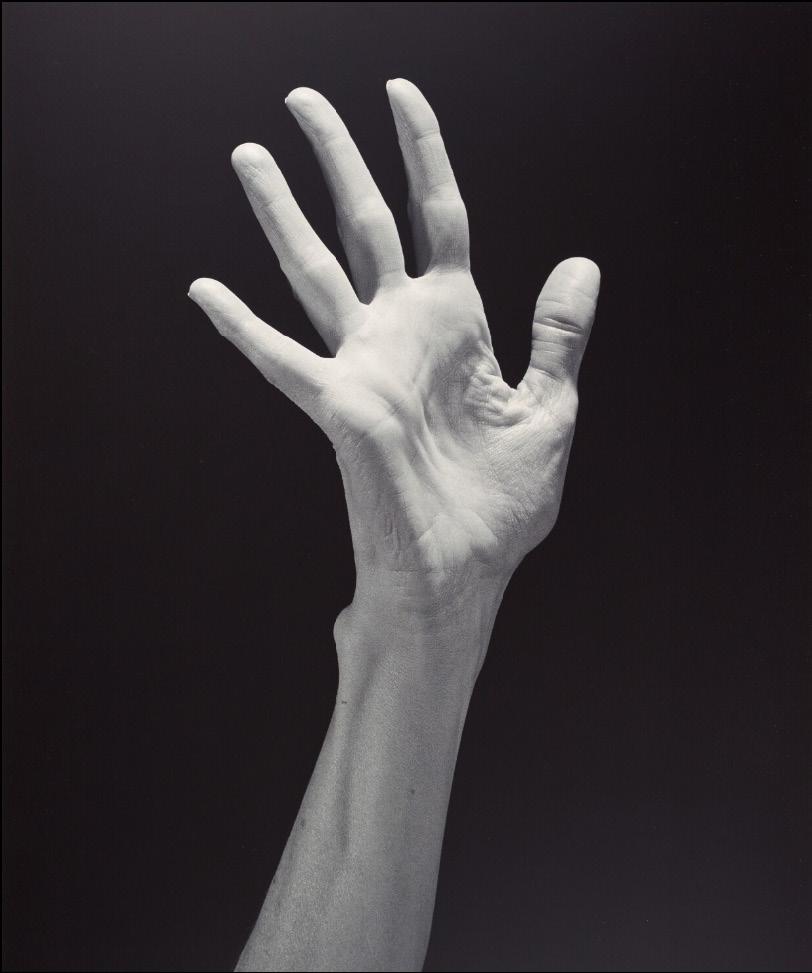

Fig.22 : la main créatrice ici : MAPPLETHORPE R. (1985), Lucinda’s hand, gelatin silver print source : Los Angeles country Museum of Art

54

INTERROGER L’ARTICULATION DU PROGRAMME AU SEIN DU BÂTI

Ces faisceaux conjugués ; recréer un tissu social dans un contexte urbain délaissé, donner sens autour d’un projet partagé à cette communauté d’habitants, créer une activité économique dans un site en déshérence qui en rassemble les potentiels m’ont guidée vers le choix programmatique d’un espace pluriel s’articulant autour de l’artisanat.

Un artisan est une « personne qui exerce un art manuel, en travaillant pour son propre compte, aidée souvent de sa famille, de compagnons, apprentis, etc. » 52. Nous retrouvons l’idée d’une production collective, participative. L’artisan élabore selon des méthodes traditionnelles, individuelles par opposition à l’industriel. Sa production est singulière, sur un temps plus ou moins long. Pour ne citer que quelques exemples des métiers relevant de l’artisanat, il y a les métiers du bois (menuisiers, ébénistes, marqueteurs), les métiers du textile (tapissiers, brodeurs, couturiers, designers textiles, modélistes), mais aussi ceux de l’objet (céramiste, sculpteurs, joailliers).

Le mémoire « Les espaces artisanaux en ville, nécessaire adaptabilité des espaces à la société moderne » 53 m’a éveillée à la pratique de l’artisanat en ville afin de dessiner au mieux le programme. Je me suis appuyée sur les rencontres avec un laqueur, un marqueteur, un joailler et un ébéniste menées par l’étudiante. Travaillant au sein de différents types d’espaces, ils détaillent l’organisation spatiale de leurs ateliers, leurs besoins, les manquements des espaces. Les artisans se mettent d’accord sur les qualités d’un espace de travail partagé, leur laissant la liberté de

52 op.cit., Artisan

53 ARBONA H. (2020), Les espaces artisanaux en ville, nécessaire adaptabilité des espaces de la société moderne, Paris, Ecole Camondo, 123p.

55 2.3

Fig.23 : les ateliers partagés au sein de la Tréso, espaces vastes, lumineux, outils et mobiliers communs source : La Tréso

56

pouvoir collaborer ensemble. L’ébéniste développe à ce titre : « c’est un avantage dans le confort de travail, dans le partage mais également dans l’investissement des machines. La mutualisation, c’est un peu le truc de demain. Ne serait-ce que pour les machines, le travail, l’autonomie » 54 . Ils évoquent l’avantage de mutualisation d’espaces, dans le partage d’outils et de créativité, mais aussi le nécessaire confort en parallèle d’un atelier personnel. Ils concluent sur les vertus du regroupement d’artisans : « la multiplication de petits espaces, éparpillés un peu partout, perd en qualité dans l’apport de ressources centralisées. » 55. En étant localisé dans un environnement urbain, les artisans ont un accès plus direct aux ressources et sont en contact avec de potentiels acheteurs, leur donnant une meilleure visibilité.

54 op.cit., p.41

Je me suis aussi inspirée de l’organisation d’autres espaces à la programmation équivalente : la Tréso à Montrouge, la Maison Mayaro à Paris, le cours de l’industrie à Paris ou encore l’Aitre Saint-Maclou à Rouen... J’y ai retenu certains de principes. A la Tréso, Aurélien Denas, membre fondateur et spécialiste des tiers lieux vente les mérite de ce lieu de vie coopératif : « c’est une nouvelle pensée de l’appropriation de l’espace physique mais aussi de comment on peut construire des projets entre citoyens au service d’une dynamique de territoire » 56. Différentes typologies d’ateliers répondent à ce concept : des ateliers en autonomie, pour un accès libre aux outils et machines, des ateliers ouverts, pour construire à plusieurs des projets, et des ateliers de pratiques, pour être accompagnés par des experts dans la réalisation de projets. À la Maison Mayaro, les directeurs font de la galerie d’exposition « prétexte de curiosité pour faire venir les gens » 57. Ils développent aussi, en parallèle de l’espace d’édition des projets, un pôle dédié à l’évènementiel pour rémunérer l’espace 58. Au cours de l’industrie, les passants peuvent se balader devant les ateliers d’artisanat qui occupent les rez-de-chaussée, et les étages sont dédiés aux logements des artisans. A l’Aitre Saint-Maclou, qui accueille aujourd’hui plusieurs résidents autour de la

55 ibid., p.35

56 DENAES A. (2022),

Interview Aurélien Denaes coresponsable La Tréso, La Tréso, youtube, 5’30

57 ibid., p.95

58 Organisation de workshop, de diners, etc.

57

Fig.24 : artisans à la tâche, penser à l’isolation phonique que nécessite ce type d’espaces source : Maison Mayaro

58

culture, de l’artisanat d’art et de la gastronomie, la cour est le lieu de nombreux évènements et animations, l’occasion pour le public de découvrir librement le joyau du patrimoine.

L’association « L’Outil en main » 59, a été une référence de piste programmatique pour favoriser un lien social intergénérationnel pour les populations présentes dans le quartier. Association reconnue par l’Etat créée en 1987, elle permet à des artisans à la retraite d’enseigner aux enfants leurs pratiques. Autour d’ateliers participatifs 60, les retraités transmettent leurs maîtrises techniques. A l’image de cette initiative, le lieu pourrait permettre de proposer une participation collective autour de la création, de fusion et profusion des savoir-faire. L’implantation urbaine du site semble permettre ce projet : face à l’ancienne école primaire se trouve l’école maternelle, faisant se côtoyer dans le même quartier personnes âgées seules et enfants en bas âge issus pour la plupart de familles monoparentales.

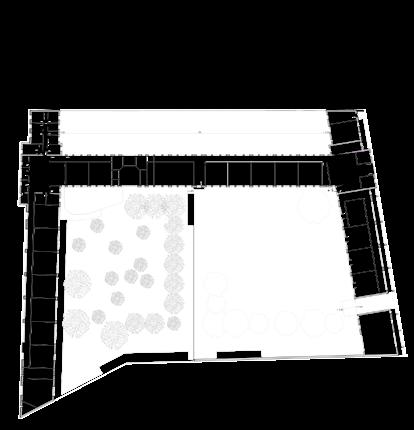

De ces différentes références est née la programmation plus affinée, permettant le partage dans un travail solitaire. La ruche d’artisanat de l’ancien groupe scolaire absorberait différentes thématiques : la création, la transmission, l’inspiration, l’exposition... Elle s’organiserait de la manière suivante : des « ateliers participatifs », permettant aux artisans et anciens artisans de venir enseigner à des groupes d’élèves de tout âges 61, des « ateliers ouverts » investis sur des durées variables, des « ateliers individuels » pour les artisans en résidence, des logements pour ces artisans et leurs familles, un espace d’inspiration un espace d’exposition, un espace de vente de ces productions. S’ajoutent à ces espaces, ceux fonctionnels : les réserves, le stockage, l’administration, etc. Les espaces se déploient autour de la cour, espace ouvert au public pendant la journée et d’accueil d’évènements extérieurs.

59 Pour en savoir plus, le site de l’association est disponible sur : http://www.loutilenmain.fr/ acceuil.html

60 Il y a neuf « familles de métier » : métiers de l’industrie métal et métallurgie, métiers du cuir,tissus, et fil carton, métiers du bâtiment, aménagement finition, métier du bâtiment gros oeuvre, métier du numérique et de l’informatique, métiers beauté et soins, métiers du goût, métiers nature et environnement…

61 Je pense à l’avantage de la proximité de l’école maternelle, les enfants pourraient aller dans le groupe scolaire pour avoir des cours

59

ateliers participatifs matériauthèque/bibliothèque logements

ateliers ouverts ateliers individuels espace d’exposition espace de vente réserves

LÉGENDE

ateliers ouverts ateliers individuels espace d’exposition espace de vente réservesateliers participatifs matériauthèque/logements école maternelle rue Gabriel Péri cour haute cour basse cour arrière cour haute cour basse cour arrière

école maternelle rue Gabriel Péri

bibliothèque

Fig.25 : relation entre les différents éléments du programme dans le projet production personnellerelation forterelation faible

60

La disposition du programme dans le bâtiment, se lie à l’organisation urbaine du tissu l’environnant, et à logique d’organisation spatiale du bâtiment 62 . L’organisation spatiale du programme répond alors aux enjeux d’insertion urbaine du bâtiment mais aussi à l’architecture du bâtiment. La progression du façonnage de la matière s’enroulerait au sein du bâti autour des cours ; de la matière première, lorsqu'elle est amenée pour être stockée, au produit fini, pouvant être vendu dans la boutique du bâtiment. De cette façon autour de la cour, s’enroule le programme. Il suit une logique d’évolution de la matière et de la pédagogie. Il forme ainsi le cycle de la matière. Dans l’aile ouest se trouvent les ateliers ouverts, accessibles à tous, dans lesquels les artisans dispensent régulièrement des cours. Dans l’aile sud se situent les ateliers individuels des artisans résidents, là où ils façonnent la matière. Enfin, dans l’aile est se place la salle d’exposition. Les artisans ont l’occasion d’y exposer leurs projets finis, ou encore d’inviter des artistes ou artisans extérieurs pour qu’ils y exposent leur travail. En fin de parcours se trouve la boutique du centre, les réalisations des artisans peuvent être achetées et sortent ainsi du centre, vers de nouveaux usages. Quant au fonctionnement interne du projet, il se calquerait sur le modèle d’économie sociale et solidaire, c’est à dire « un ensemble d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale » 63. Ce fonctionnement permet d’aller au bout de la démarche participative que je souhaite instaurer dans ce lieu. Les bénéfices sont encadrés, aucun profit n’est individuel, les résultats sont réinvestis dans l’activité du lieu.

62 Issues de différents essais notamment sur la hiérarchie des flux et des statuts des espaces

63 Economie.gouv.fr, Qu’estce que l’économie sociale et solidaire ?, consulté en février 2022

61

production exposition habitation réserves

Fig.26 : axonométrie éclatée du principe d’organisation du programme production personnelle

62

| AMORCE DU PROJET, DE L’ANALYSE À LA RÉPONSE PROJECTUELLE

63 3

64

3 | AMORCE DU PROJET, DE L’ANALYSE À L’APPROCHE PROJECTUELLE

3.1 Du grand paysage au paysage intérieur, aboutir la relation visuelle

3.2 Recréer les limites, souligner le rapport au vide

3.3 Ruptures topographiques, relationner les niveaux de sols

Cette dernière partie vise à présenter les prémices du projet. En m’appuyant sur des références architecturales, ce dernier développement va me permettre d’évoquer les concepts moteurs du projet. Le projet s’est construit progressivement, en parallèle de l’étude de l’existant et de l’instauration du programme. Il a pour point d’ancrage mon appréhension et appréciation de l’existant. La partie s’articule selon les concepts majeurs du projet dont l’intervention, par le dispositif d’une galerie, permet une réponse commune aux enjeux conceptuels.

65

Dans La désobéissance de l’architecte, Renzo Piano écrivait :

« Dire clairement d’où vient l’inspiration me paraît une bonne chose. C’est un geste inutile et présomptueux que de vouloir innover à tout prix, en ignorant que l’architecture se fonde sur un grand patrimoine commun en perpétuelle évolution.» 64

64 PIANO R. (2009), La désobéissance de l’architecte, Paris, Arléa, p. 127.

66

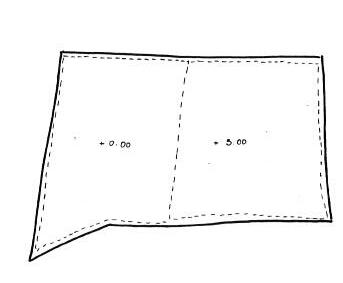

3.1 DU GRAND PAYSAGE AU PAYSAGE INTÉRIEUR, ABOUTIR LA RELATION VISUELLE

Lors de ma première visite de site, j’ai découvert un bâtiment complètement hermétique dans sa relation à la ville. Depuis les fenêtres obstruées, rien ne laissait présager le paysage intérieur qui s’y été instauré depuis plusieurs années. En parcourant l’intérieur bâti ensuite, j’ai été intriguée du paradoxe que soulevait l’organisation du plan de l’école, par rapport à la liberté d’organisation spatiale qu’offrait le système structurel poteaux poutre en béton armé. Concrètement, le plan s’organise selon la hiérarchie rigide des groupes scolaire de l’époque, rue, couloir, salle de classe, cour de récréation. Pourtant la structure extérieure poteaux-poutres aurait permis d’offrir une liberté d’organisation intérieure du bâti, dénuée de contraintes structurelles, et de larges ouvertures pour faire entrer la lumière. Cette disposition d’origine s'explique dans la volonté de protéger les élèves du monde extérieur et de préserver leur concentration. Le long couloir suit alors chacune des façades extérieures et dessert l’ensemble des classes. Il répond avec efficacité aux besoins fonctionnels de desserte des classes, néanmoins sa disposition bloque les vues traversantes et la lumière diffuse au sein des volumes. Il cloisonne l’espace.

Pourtant, les vues et la lumière font partie de la richesse du bâti, révélant ses héritages urbains et architecturaux. Comme je l’ai souligné précédemment, le bâtiment s’ouvre d'un côté sur le paysage intérieur formé par les cours et de l’autre côté sur une vue dégagée sur la Vallée de la Bièvre. L’architecture d’ossature fait le pont entre ces deux paysages. Rendre ce bâtiment aux riverains, c’est aussi le rendre poreux visuellement, laisser aux passants entrevoir ce qu’il se passe à l’intérieur, et inversement aussi, depuis l’intérieur permettre aux usagers du bâtiment de profiter

67

de son environnement visuel direct. Ancrer sa relation au paysage environnant en soutenant le rapport entre l’architecture et le paysage naturel et urbain.

Le dimensionnement étroit du bâtiment offre la possibilité d’espaces traversants. Je me suis alors interrogée sur la façon de permettre cette transformation. Trouver un autre système de circulation horizontale pour desservir le bâtiment dans sa longueur, afin d’offrir cette relation visuelle entre les deux environnements extérieurs et intérieurs au bâti.

J'ai alors envisagé de déplacer cet espace de circulation vers l’extérieur. Cette option permettait aussi de favoriser le rapport aux cours. Afin d’éviter d’être trop confortée dans une seule idée au risque d’en laisser filer d’autres, j’ai essayé d’imaginer des conceptions différentes. J’ai envisagé celle de vitrer le couloir de desserte, ou bien de créer des doubles niveaux, l’un d’espaces servants et le second d’espaces servis, ou encore de démultiplier les circulations verticales pour desservir ponctuellement chacune des salles... Mais ces options auraient impliqué des interventions lourdes que je souhaitais éviter tant par rapport au coût que représentent ces interventions que dans un souci de réversibilité.

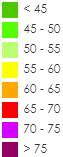

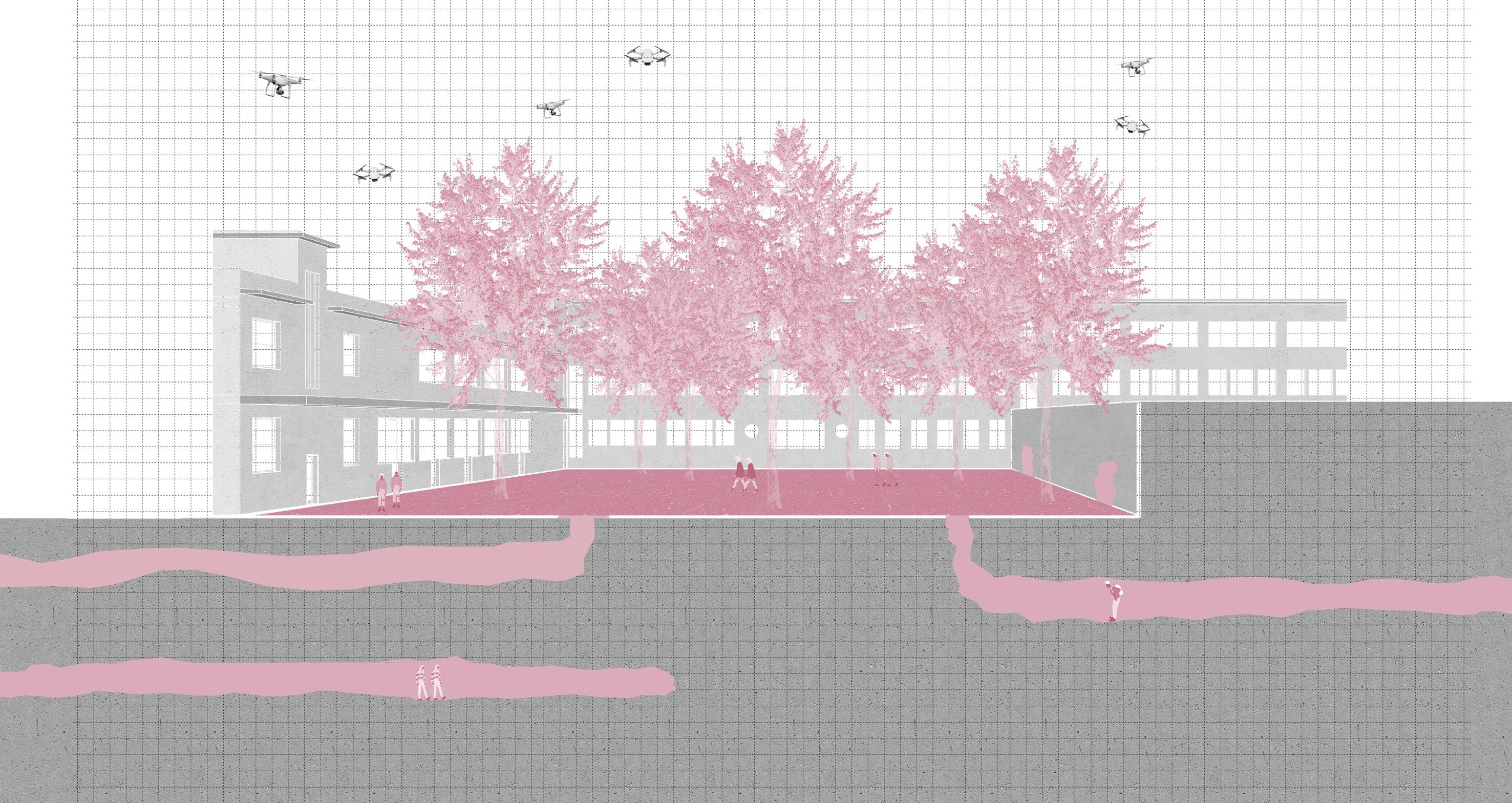

Je décidais alors de reprendre le projet d’une coursive extérieure pour desservir les espaces intérieurs. Cette circulation s’installerait autour des vides centraux des cours. Elle rappelle la fonction distributive d’origine des cours qu’énonce Anne-Marie Châtelet dans l’acte du colloque sur les cours de récréation. L'historienne décrit cette fonction : « dans les collèges d’Ancien Régime les bâtiments clos sur l’extérieur renfermaient des cours dédiées à la circulation des élèves » 65. La cour donnait alors accès aux lieux d’enseignement et de délassement, comme une promenade.

65 op.cit., p.9

68

La coursive permet donc une promenade autour des cours sur un double niveau. De ce fait, elle est l’occasion d’un rapport plus fort aux cours. Elle permet de rendre ce lien intérieur/extérieur plus perméable, par une extension de l’espace intérieur vers l’extérieur. L’espace intérieur se poursuit vers l’extérieur, vers les cours, historiquement lieu de créativité et de liberté des élèves. Parallèlement, le parcours qu’elle créé autour des espaces extérieurs, la coursive redonne aux cours leur valeur intrinsèque, visuelle et créative.

Le paysage semble pénétrer de part et d’autre dans l’édifice par cette porosité visuelle. Par un cloisonnement qui délimite des espaces traversants, uniquement dans la largeur, le cœur d’ilot se révèle. La transparence, suggère l’intérieur de l’ilot et laisse les regards le percevoir.

Le bâtiment décuple ainsi ses expositions. Par ailleurs une circulation extérieure couverte sur les façades plein sud permet-elle aussi de les protéger de l’ensoleillement permanent.

69

Fig.27 : rapport de pleins et vides sur le site, 20% de plein pour 80% de vides production personnelle

Fig.28 : croquis concept : faire une unité par le travail des limiter autour de deux typologies de vides production personnelle

70 GSPublisherVersion 1073.46.49.100 GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 1073.46.49.100 GSEducationalVersion

3.2 RECRÉER LES LIMITES, SOULIGNER LE RAPPORT AU VIDE

« Le silence fait naitre la musique, l’espace est à la source de l’architecture » 66 écrit l’historienne Anne Marie Chatelet à propos de cours de récréation.

La cour est le négatif de l’emprise du bâti. Elle a pour limite les murs de celui-ci et ceux qui clôturent la parcelle. L’îlot fermé du groupe scolaire Pierre Curie s’installe autour de trois vides de différentes natures. Le bâti protège ces vides intérieurs. Le premier vide correspond à la cour la plus arborée, formant un microcosme. Le second, cinq mètres plus hauts, est davantage minéral, moins enclavé, il est au même niveau que la rue. Le dernier, à l’arrière de l’aile sud est un espace tendu, pincé suivant la longueur du bâtiment.

Ces grands vides des cours constituent une richesse par rapport à la densité du tissu urbain environnant et aux infrastructures limitrophes. Les cours sont des espaces paisibles, des lieux sereins, protégés des pollutions auditives et atmosphériques de la ville. Ces vides, rares en ville, constituent des espaces à protéger et soigner, les politiques de rentabilisation du foncier n’étant pas pour moi une raison d'implantation de bâti supplémentaire en leur intérieur.

Le vide existe par le plein, comme l’évoquait Bernard Tschumi lors de la conférence « Quand les architectes n’ont pas peur du vide » 67. Le vide est tenu par le plein. L'enveloppe fait exister le vide. Au sud et au nord, les cours du groupe scolaire sont délimitées par les murs hauts, les séparant des jardins des pavillons mitoyens. Les simples murs, bruts, dépourvus de qualités esthétiques

66 op.cit., p.10

67 TSCHUMI B. (2011), Quand les architectes n’ont pas peur du vide, Cité de l’architecture et du patrimoine, 31’

71

viennent couper brutalement l’espace.

La force de ces cours est la poétique du secret qu’elles conservent par leurs délimitations, leur découverte progressive. Je me suis alors demandée comment à la fois préserver cette poétique du secret tenu par les limites des cours, tout en évitant la limite brutale existante. J’ai donc cherché à révéler cette double conception : appuyer une intériorité tout en conservant le rapport au paysage extérieur au bâtiment quand il était visible.

Je me suis alors penchée sur différentes références pour lesquelles justement les vides sont soutenus par leurs limites (je me suis notamment appuyée sur la Serpentine Gallery de Peter Zumthor, La Sapienza à Rome, l’Alhambra, et plus particulièrement la cour des Myrtes, à Grenade, la Villa d’Hadrien à Tivoli...), qui m’ont rapidement fait déboucher sur des références claustrales.

La forme claustrale a longtemps été récurrente dans les cours d’école, et pour cause: elle permettait de desservir les classes s’installant tout autour. Anne-Marie Châtelet décrit les modèles antiques des cours, qui est recherché à nouveau au XIXème siècle : « on entrait d’abord dans une cour, de forme carrée, dont le pourtour environné de portiques et de bâtiments […] De cette cour carrée on passait dans d’autres cours bordées de portiques sur leurs plus grands côtés et ombragées par des platane » 68. Le pourtour environné de portiques est donc à rapprocher des cloîtres, « lieu situé à l’intérieur d’un monastère, ou contigu à une église cathédrale ou collégiale et comportant une galerie à colonne qui encadre une cour ou un jardin carré » 69. La description d’une succession de cours aux spatialités différentes par Anne-Marie Chatelet fait écho à celles du groupe scolaire Pierre Curie.

68 op.cit., p.11

69 op.cit., Cloître

72

Dans un premier temps j’ai pensé à adosser une extension bâtie le long de ces murs, venant donner une nouvelle identité et un nouvel usage aux limites. La disposition des arbres d’origine suit le pourtour des cours. A leur arrière s’installent des vides pincés entre les troncs des arbres et les murs. Les arbres soutiennent la tension entre éléments naturels et éléments bâtis. L’extension serait donc venue s’interposer dans ces failles. En s’enroulant autour de chacune des cours, elles auraient dessiné une forme claustrale, intériorisant les espaces extérieurs.

Cependant cette extension qui se serait installée le long des limites du bâti aurait créé un espace habitable seulement mono orienté et qui plus est exposé plein nord. Cela aurait dénoté par rapport aux qualités du bâti existant double exposé. La transformation serait aussi venue aussi appuyer la distinction entre les deux cours et donc en faire deux entités encore plus marquées, quand la vocation du projet était de créer au contraire une unité dans le parcours. De plus elle aurait été assez limitée dans son épaisseur par la racine des platanes, bientôt centenaires, adjacents.

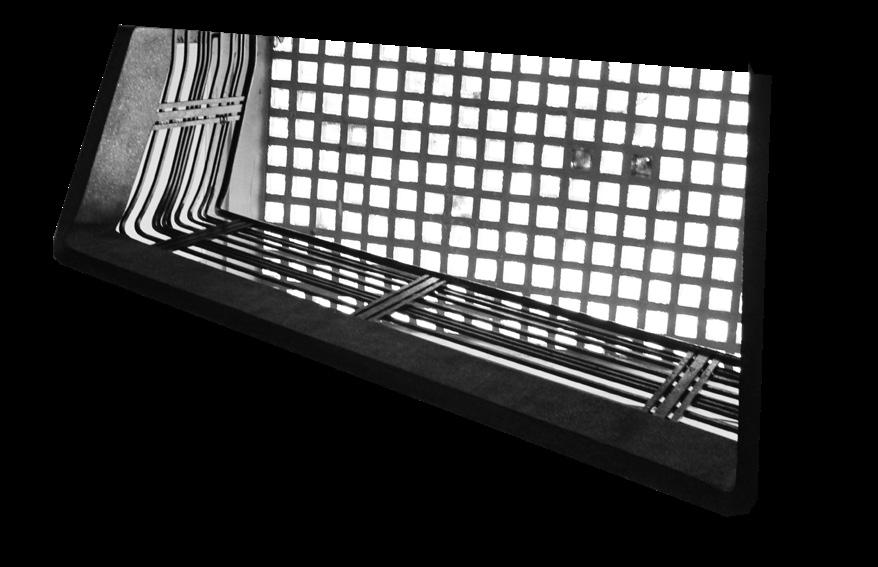

J’ai voulu conserver ce que cette forme claustrale générait en reprenant l’idée d’une galerie à colonne (celle qui encadre une cour ou un jardin carré dans les cloîtres). La galerie est l’espace de jonction, de tension, entre deux espaces, l’un intérieur et le second extérieur. C’est un « lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, ménagé à l’intérieur à l’extérieur d’un édifice » 70 .

70 op.cit., Galerie

Cette galerie vient se lier à la précédente intention. Ce qui était alors une coursive permettant principalement de desservir les espaces intérieurs devient alors une galerie suivant les limites des cours. L’ensemble du parcours s’enroule au sein de la galerie qui crée une surépaisseur aux limites. Tantôt adossée aux murs mitoyens et s’ouvrant vers les cours, tantôt longeant les façades, en

73

tension entre la vue vers les ateliers puis vers le paysage extérieur et celui du paysage intérieur.

Le ruban s’enroule donc le long des parois fabriquant une unité entre les deux entités des cours.

Un travail s’est ensuite poursuivi sur le dessin de la galerie rythmée par des portiques scandés de colonnes, en veillant à la fois à limiter l’intervention sur la façade existante (dans un souci de réversibilité), à l’intégrer au dessin architectural de l’existant, tout en prenant soin de la dissociation entre l’intervention et l’existant.

74

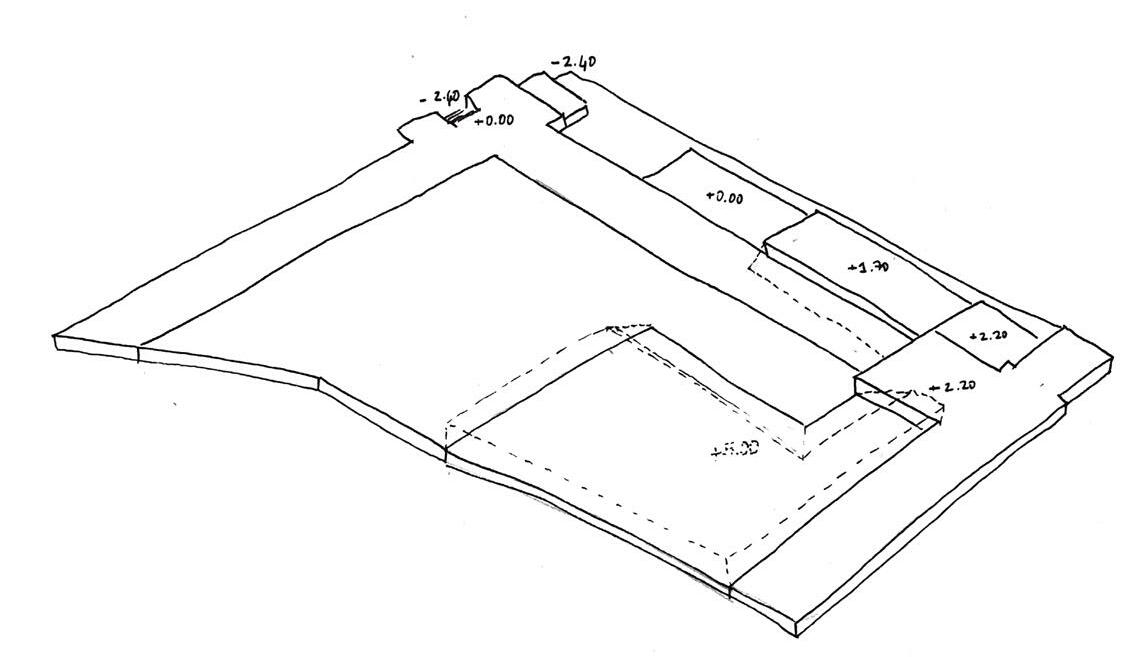

RUPTURES TOPOGRAPHIQUES : RELATIONNER LES NIVEAUX DE SOLS

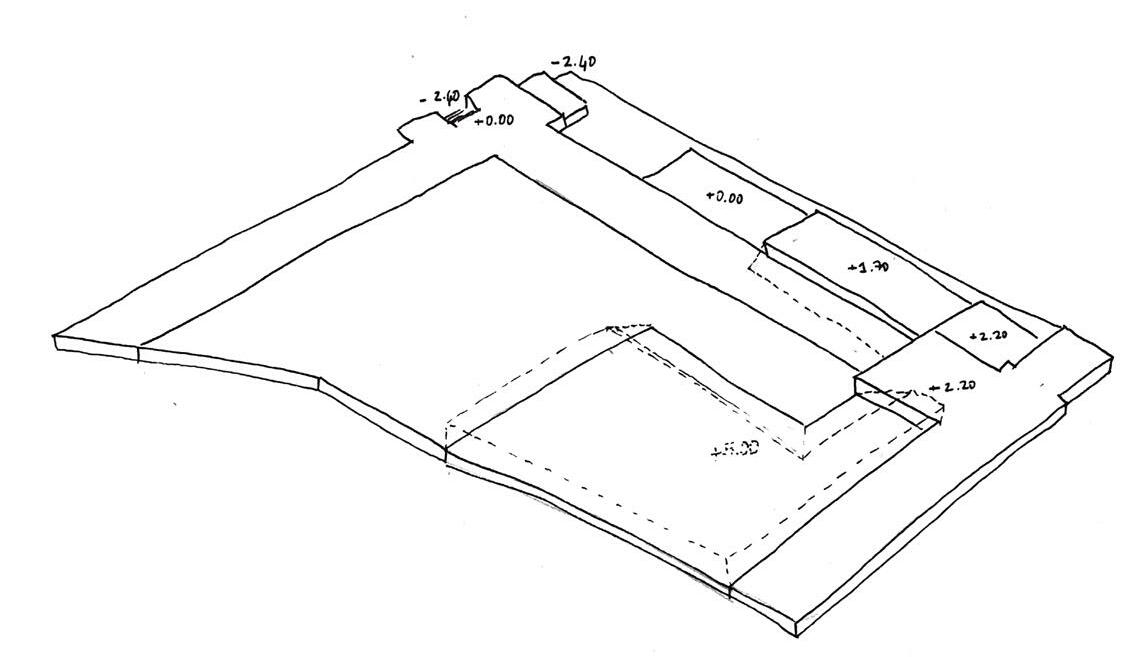

En s’installant sur un terrain en forte topographie, on constate que le bâtiment se rompt en son milieu, distinguant ainsi les cours à deux niveaux différents pour suivre le relief du territoire. Le bâtiment s’articule ainsi autour de deux niveaux de sols distingués.

La longue ligne horizontale du sol de la cour basse est coupée, interrompue au bout de quarante mètres par la verticalité marquée du haut mur de soutènement. La ligne horizontale du sol est ensuite reprise cinq mètres plus haut pour la cour haute, soit à la hauteur des cimes des arbres de la cour basse, et se poursuit vers la rue Gabriel Péri. Le mur de soutènement vient isoler la cour basse visuellement mais aussi dans les parcours et dans son ensoleillement. Il en fait une entité inaccessible, perdue, cachée.

Je me suis interrogée sur la façon de pallier à cette rupture nette. D’une part parce que le mur de soutènement brut et sans qualité esthétique donne un fond de scène sans grande valeur pour les ateliers participatifs. Mais aussi parce que dans le concept de recréer des limites avec de nouvelles qualités architecturales, celle du mur de soutènement en faisait évidement parti. D’autre part le nouveau programme tend à donner un usage global à ce lieu. Ce dernier est rendu possible par un franchissement envisageable entre les deux cours.

Je me suis longuement questionnée sur la nature de cette relation entre les deux cours : fallait-il se limiter à une relation visuelle entre les deux corps ou fallait-il envisager la mise en place d’une

75 3.3

continuité de parcours ?

Pour permettre une telle continuité de parcours, faire du sol le lien ferait sens. En créant une continuité des sols, le sol devient et est ressenti comme lien. La continuité des sols permet la continuité de parcours dans une mobilité sans entrave dans l’ensemble du site, au-delà de son dénivelé. Le bâtiment ne fait plus qu’un, il devient perméable. Il suppose une circulation répondant à cette unité, autour et entre les deux entités des cours.

Malgré cette relation vouée à être instaurée entre les deux cours, chacune d’elles, par leurs identités existantes, se différencient. C’est non seulement par leur rapport à l’urbain, mais aussi par leurs valeurs qu’elles se distinguent. La cour haute est celle au même niveau que la rue la plus passante, la rue Gabriel Péri. Aujourd’hui davantage minérale, elle est plus facilement accessible au public. La seconde cour, la cour basse, est devenue un espace verdoyant, isolé, dont le sol se dérobe progressivement sous les racines de ces derniers. Le projet envisage de la débitumiser et de la végétaliser afin de poursuivre ce travail commencé naturellement. Dans un premier temps,

Fig.29 : axonométrie schématique de relation entre les niveaux de sol production personnelle

76

par le positionnement du programme, j’ai tenté d’instaurer une logique dans l’usage de ces cours. Ainsi la salle d’exposition s’ouvre sur la cour haute, accessible à tous sur les horaires d’ouverture, depuis la rue Gabriel Péri. Tandis qu’autour de la cour basse ce sont les ateliers participatifs qui s’installent. Ils génèrent moins de flux de passage, en accord avec le calme de la cour basse. La cour basse permet aussi d’intimiser un peu ces ateliers. Dès lors, l'une accueille, la seconde intimise.

Dans le Birkhauser sur les places, je lisais : « tout comme dans une chambre, sur une place nous avons le sentiment d'être dans un intérieur. L'entrée et la sortie sont des actes décisifs » 71. C’est donc sur la transition entre ces deux cours, sur ce franchissement, que j’ai tenté de travailler, cherchant la relation qui permettrait à la fois une continuité de parcours, tout en maintenant l’identité de chacune des cours. Jouer sur le rapport visuel, marquer tout en liant les parcours.

L'année a été l’occasion de différents tests. La hauteur de cinq mètres mais aussi la longueur séparant les deux cours a été une vraie difficulté. Le dispositif d’une rampe devait être long d’environ quatre-vingt mètre pour être PMR. En l’insérant dans la longueur entre les deux cours, elle ne faisait qu’amplifier la rupture entre les deux cours par son épaisseur. Une pente ou un emmarchement dans toute la longueur ont aussi été abandonnés non seulement car ils venaient déraciner certains arbres mais aussi parce que leur dimensionnement (nécessaire pour franchir cinq mètre), venait trop empiéter sur la surface des cours. Les dispositifs étaient surdimensionnés. Je me suis alors demandé si cette relation entre les cours ne devait pas seulement être visuelle, mais avec une hauteur les distinguant, un peu amoindrie. Est alors venu le dispositif d’un saut de loup : quelques emmarchements venaient d’installer le long de la cour haute et permettaient d’observer les travaux des artisans dans leurs ateliers. Trop long et surdimensionné, il n’était pas convaincant. Je me suis alors questionnée sur cette dimension que devait prendre le dispositif.

71 WOLFRUM S. (2015), Squares : urban spaces in Europe, Bâle, Birkhaüser, p.50, traduit de l’anglais : « just as in a room, in the square one has the feeling of being in a interior. Entrance and exit are decisive acts »

77

78

Devait-il vraiment s’installer tout le long de la limite ou au contraire, et pour faire de la cour basse un vrai jardin, ne s’installer que partiellement sur la limite ? J’en suis donc venue à un dispositif qui serait découpé, non plus un franchissement d’un seul pan, mais un franchissement progressif. Ainsi la cour basse reste une énigme. L’usager la voit depuis la cour haute et y est guidé par les interventions, le sol se dérobe progressivement sous ses pas, le long de son parcours.

« Je vois le ciel accoster la terre sur la ligne d’horizon. Au-delà de ce découpage élémentaire, je voudrais discerner la part du ciel qui entre en terre. Par ce regard tendu je mets un comble à l’imagination de leur contact et, progressivement, je perds l’illusion des partages trop clairs, illusion qui durcit la surface des choses, les enferme dans un contour et fait croire à leur juxtaposition. Mon insistance creuse la ligne, et l’horizon, que je voyais jusque-là comme le simple profil de la terre sur le ciel, vibre... De l’épaisseur s’immisce à l’interface de ces deux mondes. » 72 écrivait Michel Corajoud dans «Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent». Alors le sol du groupe scolaire se creuse, s’épaissit, se joint. Dans les espaces extérieurs du groupe scolaire, le sol est un élément qui se moule, se soulève, se creuse, se détache, s’appuie, suivant la logique des parcours.

72 CORAJOUD M. (2015),

Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent, Arles, Actes Sud, p.9

81

78

CONCLUSION

Ce projet a été l’occasion de construire une posture et des affinités de recherche. L’humilité qu’exige l’intervention sur l’existant m’a un temps paralysé en son cœur, angoissée de tendre vers un projet qui nuirait aux qualités de cet héritage. Pour pallier l’angoisse et avancer dans ma réflexion, j’ai tenté de saisir pleinement cet existant et de me nourrir de références architecturales. Les choix pour ce projet sont issus de l’expérimentation, du tâtonnement, et de recherches de diverses pistes, explorées et mises en perspective les unes après les autres. Il s’est agi de pistes, guidées par des visites de site récurrentes, abouties ou au contraire démotivées par des recherches, dont j'ai tenté de transmettre l’exploration dans ce rapport. Certaines ont été mises de côtés puis parfois finalement retravaillées, repensées et finalement intégrées au projet.

Le groupe scolaire Pierre Curie est le témoignage d’une histoire locale. La topographie et le tissu urbain dans lequel il s’insère racontent une histoire commune ayant alimenté le projet. A travers ce projet j’ai souhaité interroger la topographie, les limites, le parcours et la transparence par une transition programmatique et typologique. Mon choix a été, tout essayant au mieux de conserver l’identité architecturale du bâtiment : sa rationalité, sa régularité, la répétition, de jouer sur le paradoxe entre intérioriser et ouvrir le cœur d’ilot vers le territoire extérieur, par un projet établissant une unité entre les deux entités des cours du groupe scolaire.

Je ne prétends pas être arrivée à un projet « fini ». Plus que n’importe quelle année, cette dernière m’a appris combien un projet ne pouvait être figé et devait sans cesse être remis en question. Les

81

deux autres étudiants travaillant sur le groupe scolaire en même temps que moi ont démontré d’ailleurs la multiplicité des réponses face à cet existant. Cependant j’ai eu à prendre des décisions après différents tests, assumant les choix qui me semblaient les plus justes en adéquation avec ma démarche de projet. Sans doute ces essais pourraient-ils être poursuivis et donner une, des réponses différentes. Peut-être par exemple qu’en le prolongeant je serais revenue à l’une de mes premières intentions, celle de construire sous la cour haute (espace m’ayant longuement questionnée) ... Finalement les essais pourraient être poursuivis infiniment et donner à chaque fois une ambition différente au projet.

Fidèle à la description que nous en avait faite M. Xavier Dousson au début de l’année, cette année a été une course de fond. Je me suis retrouvée face au défi d’affronter l’état inconfortable de l’égarement et du doute. Un état dont la récurrence et le poids s’est fait sentir sur l’entièreté de cette année de travail de ce projet individuel.

En m’attachant à des interventions jusqu’alors inexpérimentées pour moi, et notamment le dessin des espaces extérieurs, la course a été semée d’embuches déstabilisantes mais aussi nourrissantes. Ce sont autant de nouvelles références qu’elles m’ont permis de découvrir et d’explorer.

Par ailleurs, mon choix de mener ce projet de façon individuelle m’a fait prendre pleinement conscience de l’enrichissement de l’énergie d’un travail de groupe sur un projet, émulation commune que j’avais tant aimée en projet l'année dernière. Ce ressenti m’a confortée dans l’idée de la nécessaire communion du métier de l’architecture, nous nourrissant respectivement de nos regards pluriels. Un manque qui me permet aujourd’hui d’affiner la suite de mon parcours professionnel, et de réfléchir au type de structures que j’aimerais intégrer.

82

Chacune de ces années d’études ont cumulées l’enrichissante expérience de l’apprentissage. Je finalise cette année avec un entrain réitéré, curieuse de la nouvelle source d’expériences à découvrir que représente le monde (vertigineux !) de la vie professionnelle.

83

84

87

84

SOURCES