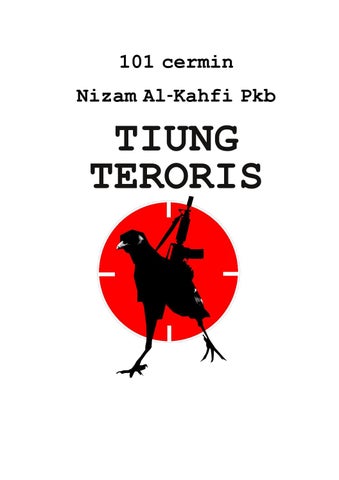

101 cermin Nizam AlKahfi Pkb

TIUNG TERORIS

Â

N

izam AlKahfi Pkb adalah nama yang digunakan Hj Morshidi bin Hj Marsal saat menulis cermin (cerpen mini). Hj Morshidi bin Hj Marsal lahir di Brunei pada tanggal 22 Juni 1955. Ia tidak pintar menulis tapi senang berbagi ceritacerita yang tidak masuk akal. Ia mula menulis cerpen pada tahun 1980 saat lagi menganggur, di koran, majalah dan radio. Pada tahun 2008 sudah tidak lagi menulis cerpen, tapi lebih fokus menulis cermin di medsos yang sifatnya kompak (1000 jumlah kata maksimum). Selain nama Nizam AlKahfi Pkb, Hj Morshidi bin Hj Marsal juga menggunakan nama Mussidi dan Putera Katak Brunei. Katanya ia punya personaliti ganda. Sekarang ia sudah pensiunan, tinggal bersama istri dan empat orang anak dan seekor kucing betina yang bernama Ms Normah yang hobinya suka pamer diri. Bukubukunya yang lain adalah kumpulan cerpen Kecoh, novelet dan kumpulan cerpen A4, novelet Tum, kumpulan cerpen Tai, kumpulan cermin 365 Fiksi Mini Putera Katak Brunei, dan kumpulan cermin 16:60.

Â

Nizam AlKahfi Pkb kumpulan cermin

TIUNG TERORIS

© Nizam AlKahfi Pkb 2017

kandungan 01 DESTINASI KE MANA SAJA 1 02 PAHAM 3 03 KEMISKINAN 4 04 KELEBIHAN 5 05 KELEBIHAN II 6 06 SISIPUS 7 07 PENYIAR 9 08 KE DALAM DOMPET 11 09 LOMBA TULIS CERPEN 13 10 ANAK 15 11 MONYET PALING TAMPAN SEDUNIA 16 12 PAMANKU 19 13 TOPENG 22 14 HUJAN PANAS 24 15 MARAH 27 16 TAMAN 31 17 MATI 35 18 MULUT 38 19 KENCAN SAMA ISTRI DI RUMAH BARU 44 20 MAKAN 46 21 NO MORE WARS 52 22 ANAK KUCING BELANG TIGA 57 23 KISAH SEEKOR ELANG 59 24 MONYET 60 25 SEHAT 61 26 SI PELUPA 63 27 EMAS 67 28 IQRA 68 29 KEJUTAN 70 30 ANAK DURHAKA 71 31 UNDANGAN 73 32 PULANG 75 33 TELAJAK 77 34 UNTUK DIJUAL 82

35 NILAI 84 36 SENI LUKIS 87 37 AKU 91 38 TASYA 93 39 ALLI JADDI 99 40 SAHABAT 104 41 AYAM 105 42 EKOR 108 43 TV MIMPI 109 44 TULISAN CANTIK 113 45 BENCI 116 46 BANDEL 119 47 WANITA YANG BERJOGING MUNDURMUNDUR 123 48 SEPERTI DULU 125 49 KECELAKAAN 127 50 ENAK 128 51 KEMBALI 131 52 TEBING KETIGA 134 53 AKU LAGI LEBIH .... 138 54 DESA YANG TENANG 140 55 PULANG KE BUMI 145 56 POTRET 149 57 BUNGA 152 58 DI DALAM LIF 154 59 BAYANGBAYANGKU 158 60 (<>..<>) 161 61 HUJAN 164 62 DI KLINIK 166 63 PINDAH 169 64 MEMANCING 172 65 SERULING 175 66 TINA 177 67 MALING 180 68 NADIRAH 182 69 AKU, ISTRI dan TETANGGA 188 70 TIDAK BERGUNA 191

71 DOAKAN AKU 195 72 KOLAM 199 73 TERAPI ALTERNATIF 203 74 TIDAK ADA APAAPA YANG TERJADI 207 75 TARIF 209 76 PENGUNGSI 210 77 NGUUUNGGG... 213 78 ANAK 217 79 MATINYA SEORANG PEMBULI 222 80 TEMAN LANGKA 225 81 LIMA JUTA SERATUSSERATUS RIBU LIMA PULUH KEPING 227 82 UNGGUL 230 83 FANA 233 84 GUNTING KUKU 237 85 SERVIS 239 86 SAHABAT SAHABAT 243 87 I LOVE YOU 247 88 AMBILLAH 248 89 XKRITA 249 90 PUPUS 252 91 RIMBA 253 92 WANITA MISTERI 256 93 FOTOKOPI 258 94 CINTAKU JAUH DI HUTAN 261 95 BUAYA 264 96 KENTUT 266 97 tHe FReAKS! 269 98 SALJU PANAS 1974 271 99 BUDAK DI DALAM FOTO 273 100 NAMA 276 101 JAMUR 281

Â

01 DESTINASI KE MANA SAJA

A

ku terbangun apabila terasa becak yang kutumpangi bergegar seolaholah sedang melalui jalan yang berbongkah batu besar. Aku melihat kelilingku dan mataku kesilauan kerana sejauh mataku memandang seluasluasnya berwarna putih. Ada sedikit tumbuhtumbuhan hijau berbunga kuning, jingga dan merah, yang dikerumuni ramarama. Aku tercium bau harum kasturi. Tidak ada pokok kayu. Tukang becak memandangku dengan senyumsenyum. Semasa aku menaiki becak ini tadi ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Khodir. Meski tidak tampak kerut kerut di mukanya, aku berasa ia seorang yang sangat tua. "Jalanjalan, Pak," katanya. "Wisata keliling kota?" Memangnya penampilanku seorang wisatawan. "Iya," kataku. "Bawa aku ke mana saja." "Okey," kata Pak Khodir. "Destinasi ke mana saja untuk seorang." Tidak pula aku menyangka akan dibawa ke mari. "Kita ini lagi di mana?" "Kita sudah sampe di Mana Saja," kata Pak Khodir. "Di Mana Saja." Aku menyuruh Pak Khodir berhenti di tepi jalan. Aku turun. Kakikakiku menginjak tulangtulang dan tengkoraktengkorak manusia. "Tulang dan tengkorak bayibayi yang diaborsi dan dibunuh," kata Pak Khodir. "Aborsi dan pembunuhan yang dahulu, yang sekarang dan yang akan datang." Pak Khodir memungut sebiji tengkorak yang belum

1

menjadi sepenuhnya. Ia memberikannya kepadaku. Baunya harum kasturi. "Sovenir Pak," katanya. "Gratis."

2

02 PAHAM

P

ak Khodir melihat ke dalam mataku. Aku melihat ke dalam matanya. Hanya sekelip mata keseluruhan hidupku. "Paham?" katanya "Ya, aku paham," kataku.

3

03 KEMISKINAN

I

a menulis tentang kemiskinan dan kelaparan di kamar berhawa dingin, duduk di kerusi putar yang empuk, mengetik komputer yang baru dibelinya tunai kemarin, mengolah faktafakta yang digoogle, sambil makan pizza, minum kopi luwak dan menghisap rokok Dunhill.

4

04 KELEBIHAN

I

a menyeluk celana dalamnya, menanggalkan penisnya dan meletakkannya di atas meja di depanku. "Nah," katanya. Aku melihat penisnya, warnanya cerah, tidak ada istimewanya. Itu warna penis anakanak ingusan. Aku menyeluk celana dalamku, menanggalkan penisku dan meletakkannya di atas meja di depannya. "Nah," kataku. Ia melihat penisku. "Kok item banget," katanya. "Yang paling item di Nusantara," kataku. Ia merabaraba skrotum penisku. Ia senyum senget. "Gak ada istimewanya," katanya. Ia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan tiga jari kepadaku. "Penisku punya tiga testis," katanya. Aku merabaraba skrotum penisnya sambil mengira ngira di dalam hati. Satu dua tiga. Mustahil! Satu dua tiga. Mustahil! Satu dua tiga ... Akhirnya aku harus menerima hakikat bahwa ia punya kelebihan yang aku tidak punya: testisnya tiga biji.

5

05 KELEBIHAN II

A

ku sedang makan apel ketika ia mampir untuk bertanding kelebihan lagi. Ia sekali lagi mengandalkan penisnya. Ia menyikat rambutnya yang lurus ke belakang dengan jarijari tangan kanannya sambil bibirnya menyungging senyum. Senyum yang kurasa memperkecilkanku. "Kita lawan punya siapa yang lebih panjang," katanya. Lelaki jagoan ini memang tidak habishabis bangga dengan penisnya. "Kaumenang tanpa bertanding," kataku. "Tidak," katanya. "Kita harus bertanding sebagai bukti." Ia memandang mataku dengan tajam. Ah, aku malas mau melayaninya lalu tercetuslah di lidahku: "Punyamu panjang," kataku. Fayakun kata wujudku. Lalu penisnya jadi panjang dan terus mejulur keluar melilit betisnya sehingga ia tersungkur. Penisnya terus memanjang dan melilit tubuhnya seperti seekor ular. Aku tunduk menyuguhkan buah di tanganku ke mukanya yang tampak pucat dan biji halkumnya bergerak payah. "Apel?" kataku.

6

06 SISIPUS

A

ku sedang menuruni bukit memerhatikan orang tua compangcamping bajunya itu berjalan menaiki bukit menuju ke arahku, ia membongkok memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu ... begitulah yang dilakukannya bagi setiap langkah dan guni itu sudah separuh sarat dan keliatan berat. "Bikin apa?" kataku seperti kemarin ketika berpapasan. "KAUPEDULI APA!" katanya seperti kamarin. "MIND YOUR OWN BUSINESS!" Di bawah bukit aku memerhatikannya memungut batu kerikil bagi setiap langkah sehingga ia sampai di puncak bukit. Sampai di puncak bukit, isi guni dihamburnya keluar sampai habis kemudian ia berlari

7

menuruni bukit, sementara aku menaiki bukit semula kerna panasaran. "Bikin apa?" kataku ketika berpapasan. "KAUPEDULI APA!" katanya. "MIND YOUR OWN BUSINESS!" Dari bawah bukit itu ia memulai semula aktivitasnya: membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah ... dan aku meski sudah tahu apa jawabannya akan bertanya juga ketika berpapasan: "Bikin apa?" "KAUPEDULI APA! MIND YOUR OWN BUSINESS!" Entah kapan pula bermulanya aku yang menjadi si pemungut batu kerikil, dan dia pula yang bertanya: "Bikin apa?" katanya ketika berpapasan. "KAUPEDULI APA!" kataku. "MIND YOUR OWN BUSINESS!" Aku menyeka keringat di dahiku, aku melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, aku melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, aku melangkah satu langkah ...

8

07 PENYIAR

A

ku teringat sesuatu yang samasekali tidak lucu, dan orang di auditorium kompak itu tibatiba tertawa. Aku jadi malu. Aku tidak berkata apaapa hanya aku berpikir. Semakin aku bertambah malu, semakin kuat tertawa mereka. Kebetulan saja. Tidak mungkin orang tahu apa yang sedang kupikirkan, tapi aku tetap saja malu. Aku keluar dari auditorium dengan langkah langkah yang cepat sambil menundukkan kepala. Di pintu, aku ketemu kawan akrab yang sedang tertawa. "Entah," katanya, "dari mana datangnya cerita itu. Tibatiba saja ada persis siaran radio, tapi ini langsung di dalam kepala kami. Cerita memalukan yang pernah kauceritakan kepadaku dulu hahaha." Aku lihat di luar masih ada yang tertawa dan menyeka air mata. Lucu sekalikah peristiwa memalukanku itu? Pagi itu aku berusaha keras menyembunyikan fikiranku tanpa sukses. Bukan mauku apabila peristiwa peristiwa yang memalukan mula bermunculan di otakku. Publik tertawa mujur tidak ada yang tahu bahawa sumbernya aku. "Bikin malu aja," kata seorang perempuan yang lewat di depanku. "Hahaha tapi lucu banget." Kelebihanku adalah aku bisa belajar dengan cepat, dan kuasa observasiku sangat akut. Aku mendapati jika aku menyengetkan kepalaku pada 'angle' tertentu maka apa yang aku fikirkan akan terpancar seperti gelombang radio FM ke dalam kepala publik berdekatan.

9

Sore itu juga aku memulai siaranku ketika dosen menyampaikan kuliahnya. "Selamat sore, pamirsa. Ketemu kita kembali di FM Memalukan. Kita mulai siaran dengan sebuah lagu Cita Citita. ENJOY!" Aku pun menyanyikan di dalam kepalaku lagu 'Sakitnya Tuh Di Sini'. Aku lupa beritahu, aku tidak bisa bernyanyi nada dan suaraku sumbang 100% walau menyanyi di dalam kepala. Dosen memegang kepalanya yang berambut nipis itu persis sedang disiksa. "Baik!" kata dosen yang separuh baya itu. "Siapa yang nyala radio?" Gak ada kataku. Semua orang tertawa meski aku tidak tampak di mana lucunya. Kemudian aku lanjutkan siaran dengan gosip kampus yang terkini. Aku menamatkan siaranku dengan melontarkan gambar penis yang basah sebesar tugu Monas. Ini hanya permulaan dari siaran anarkisku. **** Aku mula rajin hadir di rapatrapat umum, di kajian kajian para kiayi, dan apa saja acara publik. Memang enak jadi anarkis apabila publik gampanggampang diagitasi.

10

08 KE DALAM DOMPET

G

adis itu berlari ke arahku. Seorang lelaki berbadan sasa mencaricarinya di selasela orang ramai yang berbaris di kounter bayaran. "Tolong aku Mas," katanya. "Tolong aku. Sembunyikan aku." Tidak ada apaapa yang bisa aku buat. Sosok tubuhku yang kurus bukanlah 'tiang' yang ideal buat bersembunyi bagi gadis yang sedikit gemuk sepertinya. "Aku ada hutang sejuta padanya," katanya dengan muka yang ketakutan. "Tapi dia ada hutang 1,5 juta padaku yang dia buat purapura lupa." Masalah biasa. Kataku, biarlah aku sahaja yang melunaskan hutangnya itu, supaya masalah selesai. "Moodku lagi baik, nih," kataku. "Jangan Mas," katanya. "Ia yang berhutang padaku." Aku mengeluarkan dompetku yang diperbuat dari kulit buaya. "JANGAN!" katanya lalu ia melompat masuk ke dalam dompetku. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa melakukan itu. Lelaki berbadan sasa sudah berada di sisiku. "Di mana Nita?" tanyanya. "Di mana dia?" "Nita?" kataku. "Gadis yang ginigini itu," katanya sambil mengayakan aksi dan saiz gadis itu. "Tadi dia di sini bersama Mas." "Oh," kataku. "Baru saja dia melompat masuk ke dalam dompet ini." Aku menunjuk ke dalam dompetku sambil senyum.

11

Lelaki berbadan sasa itu meninggalkanku sambil ngomel ngomel yang aku tidak pasti apa. "Nita," panggilku ke dalam dompetku. "Keluarlah, dia sudah pergi." "Ga mau," katanya. "Aku enak banget di sini di dalam dompetmu."

12

09 LOMBA TULIS CERPEN

I

a menang lomba tulis cerpen yang dikelolakan Tentara Nasional. Hadiahnya sebuah kereta kebal. Hadiah itu dikirim ke kediamannya di luar kota. Di dalam formulir lomba itu tidak ada disebutkan hadiah apa yang bakal dimenangkan. "Tahniah Pak," kata wakil tentara yang berpangkat Kolonel. "Bapak menang hadiah juara." "Kereta kebal Scorpion siri 90," tukas seorang lagi, yang berpangkat Sersan. Ia diajar bagaimana mengendalikan kereta kebal itu, dan ternyata gampang sekali. Ia juga diberitahu bahawa kereta kebal itu tidak boleh ditukar milik atau dijual. Konsensi memilikinya hanya khusus untuk dirinya. "Seru banget cerpennya, Pak," kata Pak Kolonel. Mereka berfoto di depan kereta kebal. Setelah menandatangani semua dokument pemilikan, dan setelah wakilwakil tentara ini pergi, ia pun memandang hadiah yang besar ini. Inilah pertama kali ia memenangkan lomba tulis cerpen, dan dapat hadiah juara pertama pula. Besoknya ia masuk koran di rubrik Budaya dan Sastra. Cerpennya yang menang itu juga dipublikasikan di situ. Beberapa orang sutradara filem telah mengontaknya untuk cerpen itu dijadikan filem. "Saya suka banget dengan tema antiperangnya," kata seorang sutradara. "Jalan ceritanya juga seru." Begitulah ia jadi terkenal sebagai penulis cerpen antiperang yang dapat hadiah kereta kebal. "Mau aku bikin apa dengan kereta kebal ini?" katanya

13

sambil menampar jidat. Sekarang setiap hari ia pergi ke kantor dengan kereta kebalnya. Mungkin imaginasinya saja, tapi ia seperti terdengar orangorang berkata: "Tuh penulis cerpen antiperang pergi kerja dengan kereta kebalnya."

14

10 ANAK

K

ata doktor anak itu akan lahir dengan kecacatan yang parah dan tidak akan bertahan lama. Barangkali selepas dilahirkan sepuluh minit atau paling lama limabelas minit ia akan mati. Terlalu banyak komplikasi pada fetus itu. Doktor mensarankan agar fetus itu diaborsi saja sesegera mungkin sebelum ia berkembang lebih jauh lagi. Sekarang adalah saat paling sesuai untuk itu. "Namun." kata doktor, "itu terserah kepada kamu suami isteri, mau diaborsi atau tidak." Mereka tidak mahu melakukan aborsi. Anak itu lahir prematur sebulan kemudian dan hanya bertahan sepuluh menit. Sepuluh menit mereka suami isteri membelainya, membisikbisik kasih sayang di telinga yang kecil itu. Apabila mereka menyuguhkan jari kelingking ke tapak tangan yang mugil itu, mereka hampirhampir tidak percaya betapa kuat dan erat genggemannya. Anak itu tibatiba senyum seolaholah mengatakan: terima kasih ibu, terima kasih ayah kerna memberi aku peluang lahir di dunia walau hanya sekejap. Dia pergi dengan senyuman dan tanpa mengurangi sedikitpun genggaman erat di jari kelingking ibu dan ayahnya.

15

11 MONYET PALING TAMPAN SEDUNIA

I

sterikulah yang mulamula sekali terlihat akan monyet yang paling tampan di sedunia itu, bertenggek di dahan pokok mangga, kirakira 200 meter dari jendela dapur. "Bang monyet, bang," kata isteriku. Tidak ada apa yang istimewanya dengan monyet. Aku melihat monyet setiap hari tetapi kali ini isteriku bersikeras memanggilku untuk melihat monyet itu dan apabila aku melihat monyet itu aku tepegun. "Masya Allah," kataku dengan spontan. "Tampan banget ya bang monyetnya," kata isteriku seperti berbisik. "Iya," kataku. "Tampan sungguh." "Haaaaaaaahhhhh," desah isteriku, matanya sedikit tertutup lembut, bunyi haaaaah itu seperti lahir dari dalam hatinya yang paling dalam. "Haaaaaahhhhhh." Aku memandangnya. Ia merenung monyet itu dan monyet itu seolaholah tersenyumsenyum, memandang ke dalam rumah kami itu. "Tampan sekali dia ya bang," kata isteriku lagi. "Haahhhhhhhhhhh." Aku kembali ke meja makan untuk menyambung sarapan pagiku. Selepas itu aku terus pergi kerja. Samasekali aku telah lupa hal monyet itu, apabila pulang ke rumah untuk makan siang, aku mendapati rumahku dipenuhi orang. Ketika masuk aku berpapasan dengan isteri tetangga terdekat. "Tampan banget yang Pak, monyetnya," katanya. Barulah aku teringat kembali tentang monyet itu.

16

"Monyet itu masih di situ?" kataku. "Ya, Pak," kata isteri tetanggaku itu. "Tampan sekali dia ya pak, haahhhhhhhhhhh." Aku memandang ke luar jendela dapur, monyet itu memandangku dengan senyumsenyum. Aku memandang isteri para tetangga yang duduk berkeliling meja makan yang bundar. Mereka semuanya tunduk tunduk. "Ah," kata seorang dari mereka. "Kalaulah suamiku setampan monyet itu, alangkah ..." Isteriku memandangku dengan mata yang redup kuyu. "Iya," katanya. "Kalaulah suamiku ini setampan monyet itu ahhhhhhh alangkah alangkah ..." Aku tidak mahu lamalama di rumah ini, apalagi isteriku telah tidak menyediakan santapanku dan tidak ada harapan akan disediakan apaapa dengan keadaan dapur yang dipenuhi isteriisteri tetangga. "Mengapa tidak saja kamu kasih makan monyet itu?" kataku. Aku meninggalkan mereka. Aku singgah di sebuah warong untuk makan siang sebelum ke kantor. Sore itu aku pulang dan mendapati rumahku bertambah kompak dengan para perempuan, yang tua, yang muda, yang remaja malah yang masih sd pun ada, ibuibu isteri kepalakepala desa, isteri para menteri dan vip, guruguru, isteri pak imam, ustaz dan para kiayi semua datang ke rumahku ini. Aku ingin menghentikan semua ini dan aku tahu apa yang harus aku buat. Aku masuk ke kamar dan mengambil senapang. Mereka kaget melihat aku memikul senapang di bahu kananku serentak pula mereka berkata:

17

"BAPAK CEMBURU YA SAMA MAS MONYET ITU?" Aku membidik senapangku ke arah monyet yang sedang makan pisang di atas meja makan bundar yang sudah diangkat keluar dan dihiasi dengan alas yang cantik, dan di atasnya terhidang makanan yang hanya pantas untuk makanan anak raja. Aku menekan pelatuk senapang. DOR! TIDAKLAH AKU CEMBURU SEDIKIT PUN PADA MONYET CELAKA ITU DAN AKU ADALAH MANUSIA PALING PENYABAR.

18

12 PAMANKU

A

ku keponakan kesayangan Paman. Sejak aku berusia sepuluh tahun dialah yang memeliharaku. Sebelum itu pamanku itu menghilang. Kata orang ia masuk penjara, entah untuk apa, aku tidak tahu. Aku punya bapa dan emak tapi mereka membiarkan Paman memanjaiku semaunya. Meskipun sudah tiga kali menikah, ia sampai sekarang tidak punya anak. "Nizam," katanya kepadaku satu hari. "Usiamu sudah 33 tahun, kapan lagi kau menikah?" "Paman kan tahu aku pemalu banget sama cewe," kataku. "Kau ini apa?" katanya. "Tuatua masih pemalu!" Besoknya tanpa kudugaduga, Paman membawa seorang gadis untuk dijodohkan denganku. "Ini pilihanku," katanya. Memang aku malu juga diperlakukan Paman seperti itu, tapi aku lagi terdesak, usia 33 masih membujang, pengen cepatcepat menikah, jadi aku turuti kemahuannya. Lina berusia 22 tahun baru saja wisuda dalam jurusan Bahasa Inggeris. Ia seorang gadis peramah, berambut sederhana panjang, hitam manis, bermuka bujur, dan cantik juga. Ia hanya mengambil masa sepuluh menit untuk membongkar rahsia diriku. Habis semua rahsia peribadiku aku dedahkan kepadanya. Memang ia punya bakat alami membongkar rahasia orang. "33 tahun," katanya, sedikit tertawa, "dan gak pernah sekalipun kencan sama cewe Kang Nizam mang cowo

19

langka di zaman ini. Punya pekerjaan sendiri, punya mobil, harusnya sudah lama menikah dan punya anak." Aku punya perusahaan kecil dalam bidang grafik dan pengiklanan, pendapatanku ikut musim, dan serajin mana aku mencari dan meyakinkan pelanggan, dan memang sudah pantas untuk berumahtangga. Dua bulan kami berteman, keluar makan bersama sepertinya orang sedang pacaran sehingga bapaku yang selama ini tidak pernah ambil peduli bertanya: "Kapan lagi kau menikah?" Dan pamanku dengan bangga bertanya: "Bagaimana dengan pilihanku itu?" Yang benarnya aku menyukai Lina, tapi aku tidak merasakan apaapa dari dirinya, karena itu aku ragu ragu, dan jika aku raguragu aku tidak akan bertindak apaapa. Aku diam saja seperti biasa apabila subjek menikah ditimbulkan, dan paman seperti faham. "Apa?" katanya. "Kaumau tunggu sudah tua seperti aku baru mau menikah?" Aku diam saja. Linalah yang akhirnya berterusterang kepadaku, ketika kami keluar makan siang di sebuah restoran, bahwa memang ia tidak ada perasaan apaapa terhadap diriku, ia lebih tertarik pada lelaki yang lebih tua, jelasnya. "Seperti pamanmu," katanya. "Kami akan menikah." Entah mengapa aku tidak terkejut seperti satu dejavu pula rasanya. "Tapi Paman ada isteri," kataku. "Iya," kata Lina. "Tapi isterinya gagal beranak. Aku harap aku bisa memberikannya anak." Aku memandang muka Lina yang senyumsenyum padaku.

20

"Bagaimana kautahu masalahnya bukan pada Paman?" tanyaku. "Bukankah Paman sudah menikah tiga kali dan masih juga belum punya anak? Itu ertinya masalah mandulnya adalah pada Paman bukan pada isteri." Lina membongkok sedikit ke depan agar lebih dekat padaku, ia memandang mataku dengan tajam. "Kang Nizam," katanya dengan berbisik, "mau tau rahsia pamanmu yang sempat aku bongkar? Pamanmu punya anak." Oh, ini aku tidak tahu, memang gadis ini punya bakat membongkar rahsia orang. "Kang Nizam adalah anak kandung Paman," katanya dengan nada yang muktamad yang bikin aku percaya tanpa ada soalsoal. Jujurnya aku benarbenar kaget, namun aku tidak mahu tahu cerita selanjutnya dan Lina paham itu. Mereka menikah tiga bulan kemudian, memang ia pilihan Paman. Aku terus membujang hingga sekarang. ................ palinglah enak si mangga udang hei sayang disayang pohonnya tinggi, pohonnya tinggi buahnya jarang palinglah enak si orang bujang, sayang ke mana pergi, ke mana pergi tiada yang larang ................

21

13 TOPENG

D

i dalam kabinet personaliti itu, di rak teratas, aku memiliki 100 biji jantung. Di rakrak lain pun ada 100 biji otak dan 100 buah muka. Aku hanya perlu memilih seperti memilih kemeja ketika keluar apartement, sesuai untuk ketemu orang tertentu atau untuk sesuatu upacara. Saat keluar aku tidak pernah keluar sebagai diriku sendiri. Kadangkala ketika berada di dalam apartement pun, aku tidak ada waktu untuk mengubah diri balik ke yang asli. Aku akan menjadi orang lain selama satu minggu atau dua minggu, bahkan adakalanya sampai satu bulan. Ini sudah menjadi tren di kota yang ramai dan sibuk ini. Memiliki teman yang banyak sepertinya tidak berarti karena aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya, begitu juga mereka: mereka tidak tahu siapa aku. Kami hanya berpurapura kenal. "Aku suka kau seperti adanya sekarang ini," kata seorang teman wanitaku, dia ingin menseriuskan hubungan. "Tapi aku ingin tahu kau yang sebenarnya." "Inilah aku yang sebenarnya," kataku berbohong. Ia tahu aku berbohong: tidak ada orang keluar apartementnya meninggalkan topeng. "Aku ingin ikut ke apartementmu," katanya. "Aku ingin melihat kabinetmu. Berapa sebenarnya personalitimu?" "Termasuk diriku sendiri ada 101," kataku, kali ini aku berkata jujur. "Banyak sekali," katanya. "Aku cuma memiliki 50 personaliti. Kau bisa melihat kabinetku nanti." Aku membawanya ke apartmentku. Sebenarnya aku sudah capek berpurapura. Ia melihat kabinet

22

personalitiku dan menebak dengan benar mana jantung, otak dan mukaku yang sebenarnya. Ia mengambil dan memakai jantung dan otakku. "Aku suka jantungmu, kau seorang yang baik hati," katanya. "Tapi otakmu terlalu lamban." "Otak itu sudah lama tidak dipakai," kataku. "Aku hanya menggunakannya untuk konferensi setahun sekali."

23

14 HUJAN PANAS

O

rangorang berlari mencari perlindungan dari hujan deras yang tibatiba turun. Malah aku tampak anjing dan kucing menyusupnyusup di bawah timbunan kotak. Air mengalir menganak sungai membawa hanyut sampahsampah bergabung dengan selokan yang mulai melimpah. Tadi cuaca panas sekali. Burung berkicauan. Matahari memancar seperti membalas dendam setelah tiga hari hujan. Dengan konfiden aku keluar tanpa berbekal payung. Hujan turun ketika aku sudah tidak punya pilihan untuk berpatah balik. Aku malas mencari perlindungan. Ya hujan, hujanlah, biar aku basah kuyup, tidak apa. Ternyata derasnya hujan hanya sekirakira sepuluh menit, kemudian ia pelanpelan reda. Matahari mucul semula, tapi hujan terus renyairenyai. Hujan panas. Sudah lama tidak hujan panas. Aku melihat ke atas, ke langit. Air hujan apabila terkena cahaya matahari tampak seperti manikmanik berlian. Aku memandang semula ke bawah. Meski hujan panas masih renyai renyai, sudah mulai ramai orang berkeliaran dan beraktivitas. Mereka tidak berpayung hanya memakai ponco kalis air warna gelap ada 'hood' yang melindungi kepala mereka. Aku mulai curiga di mana aku berada. Mereka semuanya berpakaian serupa. Mereka tertunduk tunduk. Beberapa orang mengangkat kepala memandangku. Kaget, mereka berlari menuju ke satu arah, ke rumah jauh di depanku. Orangorang lain mula ikut berlari anak ke rumah itu. Rumah itu tampak seperti

24

sebuah Rumah Adat. Dari situ keluar tiga orang berpakaian ponco masingmasing berwarna hijau, merah dan kuning, berjalan tergesagesa menuju ke arahku. "Selamat datang Nak Nizam," kata yang tua berponco merah. Ia berjenggot putih dan berkumis panjang serta lebih banyak kedut di dahinya berbanding yang dua orang lagi. "Kami menunggu kedatanganmu." Bagaimana mereka tahu namaku, aku bingung memikirkannya. Di dalam rumah itu sudah ramai yang menunggu. Aku disuruh bersila di sisi seorang wanita yang sedangsedang cantiknya. "Ini calon isterimu," kata seorang dari mereka. "Sebentar lagi upacara nikahnya." "Tapi aku sudah punya isteri dan anak," aku berbohong. Lelaki berponco merah yang kelihatannya paling tua tersenyum. Yang lain ikut senyum. "Kami tahu datadata penting tentang dirimu," kata yang tertua. "Ga usah berbohong." Lelaki tua berponco merah duduk menghadapku, rapat sekali sehingga lututnya menyentuh lututku. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tua Adat. Ia memegang keduadua tanganku, sambil memandang ke dalam mataku. Dua orang lelaki berponco hijau dan kuning duduk di kiri dan kanannya, sementara yang lain duduk bersafsaf di belakang, mereka menghadapku dan wanita calon isteriku. "Adat di sini," katanya dengan serius, "setiap orang yang tersesat ke alam kami ketika hujan panas akan kami angkat jadi Presiden." Ia memandang ke kiri ke kanan seolaholah minta diiyakan.

25

Aku dinikahkan dan diangkat jadi Presiden dengan upacara yang sederhana. Mengikut keterangan Tua Adat aku akan menjawat tugas President sehinggalah ada orang baru yang tersesat ke mari ketika hujan panas. "Sementara itu jadilah Presiden yang baik," katanya. "Selamat Bapak Presiden Nizam AlKahfi!" Orangorang lain ikut melaungkan namaku sebanyak dua kali. "Selamat Bapak Presiden Nizam AlKahfi!" "Selamat Bapak Presiden Nizam AlKahfi!" Besoknya aku menyampaikan hasratku untuk melakukan lawatan ke seluruh negeri sebagai tugas pertamaku. "Untuk apa?" kata Tua Adat memandangku dengan matanya yang tajam itu. "Sebagai Bapak Presiden aku harus tau keadaan rakyatku," kataku. "Di sini," kata Tua Adat dengan nada muktamad, "Presiden ga perlu berbuat apaapa. Presiden ga perlu perihatin keadaan rakyat." Diamlah aku di Istana Presiden bersama isteriku yang sedangsedang cantik menunggu ada orang lain dari alam kita tersesat ke mari ketika hujan panas.

26

15 MARAH

T

ok!Tok!Tok! Aku coba mengontrol kemarahanku. Aku mengunci pintu. “Bapak, saya Direktur mau masuk. Buka pintu.” Mulamula sekali mukaku keringatan disusuli dengan napas yang keluar masuk tidak teratur. Kuping telingaku terasa panas, tidak serentak; telinga sebelah kiri dahulu, bergerakgerak sedikit, kemudian telinga kananku. Gerak gerak telinga kananku turun ke lengan dan aku mengepalngepalkan jariku. Sudah menjadi tabiatku untuk marahmarah setiap hari di kantor sekitar jam sembilan setengah pagi. Marahku tidaklah sampai memukul sesiapa. Aku hanya memaki hamun dengan katakata yang sangat kesat dan kotor. Aku memerlukan seseorang untuk dimakihamun: lima minit sahaja dan aku akan kembali tenang; semua tugasan akan beres. Siapa saja yang kebetulan masuk ke kamarku inilah yang akan menerima amarahku. Memang kita perlu alasan untuk marahmarah dan memang juga banyak alasan untuk kita marahmarah belum habis alasan yang sedia ada akan datang pula alasanalasan yang baru tetapi aku tidak memerlukan apaapa alasan untuk marahmarah. Marahku adalah marah semulajadi seperti semulajadi orang yang pengasih dan penyayang. Apabila tabiatku ini sudah menjadi pengetahuan publik, tiada sesiapa mahu ketemu denganku sekitar waktu ini. “Ga wajarwajar pemarahnya bos itu.”

27

Tiada sesiapa yang berani berligarligar di luar ofisku dan aku terpaksa membendung marahku ini sehingga ada orang masuk. “CELAKA!” kataku kepada orang ini. “CUKIMAI TAIE ANJING GOBLOK BINCACAK LONTE KUNTILANAK TUYUL GENDRUWO.” Entah macamana aku bisa mempertahankan hamburan sumpah seranah tersebut selama lima minit. Maki hamun ini pula memang dengan ikhlas aku tujukkan kepada orang yang kebetulan berada di depanku. “Serem,” kata pesuruh kantor yang pernah aku maki. “Nama hantu semua disebut. Sesuka hatinya kita dimaki, mentangmentang aku kuli.” Tidak lama selepas aku memaki hamun itu dia telah berhenti kerja dan buat kerja sendiri menjual nasi bungkus dan soto. Khabarnya sukses juga bisnesnya. Aku sendiri sering memesan nasi bungkus dan soto darinya untuk traktir anakanak buahku pada hujung bulan, menurut aku sendiri, aku kepala bagian yang baik hati juga, kecuali pada jam sembilan setengah. “Lumayan enak soto dan nasi bungkusnya, ya boss.” Begitulah namanya mula tersebar dan kantorkantor lain pun ikutikutan memesan darinya. Kebanyakan orang akan berterima kasih kepada kita kalau kita berbuat baik kepada mereka. Pesuruh kantor inilah manusia pertama yang berterima kasih kerana aku menyumpah dan memakinya. “Terima kasih bos kerana maki hamunnya dulu itu,” katanya sambil ketawa. “Samasama,” kataku pula. “Kalau ada anak buahmu atau keponakanmu yang kaumau dimaki hamun hantar saja ke kantorku ini sekitar 9.30 pagi hahaha.”

28

“Insyaallah nanti aku hantar seorang anak yang keras kepala,” katanya. Aku sangka dia bercanda. Lima minggu kemudian dia menghantar keponakannya untuk aku maki hamun datangnya tepat ketika marah semulajadiku sedang meluap. Keponakannya itu dihantar oleh pekerjaku, yang sudah pasti, aku fikir, merasa lega menghantar orang luar yang tidak tahumenahu tentang tabiatku ini. “CILAKA CUKIMAI TAIE ANJING GOBLOK BINCACAK LONTE KUNTILANAK TUYUL SETAN GENDRUWO BANJINGAAN.” Lima bulan kemudian mantan pesuruh pejabat itu datang lagi untuk mengucapkan terima kasih. “Terima kasih boz kerana memaki ponakanku,” katanya sambil tersenyum lebar nampak gigigiginya yang sedikit kekuningkuningan. “Sekarang ia sudah jadi supplier ikan segar ke hotelhotel seluruh negeri. Maju juga bisnesnya bozz.” Kemudian dia menghantar lagi beberapa orang keponakannya untuk kumaki hamun dan memang kemudian kesemua mereka menjadi orang yang berjaya; ada yang naik pangkat dengan tidak didugaduga, ada yang mendapat kontrak untuk projek besar bernilai tinggi, ada yang dapat menantu jutawan luar negeri, paling kecil menang ‘holeinone’ setengah miliar. Aku tidak memiliki kuasa untuk menentukan apa yang orang lain mahu percaya. Orang mula berdatangan ke ofisku minta dimaki hamun. Ada yang datang minta dimaki hamun berseorangan; ada yang datang minta dimaki hamun berkumpulan; ada yang datang minta dimaki hamun sekeluarga; ada yang datang minta dimaki hamun satu keturunan lima generasi sekaligus; datuk, nenek, bapa, anak dan cucu. Ada Bu Guru yang datang

29

berserta anakanak murid sdnya tepat sebelum jam sembilan setengah pagi. "Pak," katanya, "Coba deh Pak maki hamun nih anak anak muridku supaya mereka jadi berguna untuk bangsa, negara dan agama." “CILAKA CUKIMAI TAIE ANJING BINCACAK LONTE KUNTILANAK TUYUL SETAN GENDRUWO BANJINGAN BLOODY SHIT.” Maki hamunku tidak mengenal diskriminasi dan tidak bisa dibendung apabila ia datang. Ketukan di pintu pun semakin rancak. Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok! “PAK BUKA PINTU PAK. SAYA DIREKTOR MAU MINTA DIMAKI HAMUN!” Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok! Pernah ada orang mengkhabarkan kepadaku yang Bapak Direktur ini sudah lama bercitacita mau jadi menteri.

30

16 TAMAN

A

da sepotong tanah di tepi rumahku yang telah dengan pelanpelan kuperbaiki. Kuberi lansekap, kutanam bunga yang beranika macam warna dan semerbak wangi sehingga menjadi taman kupukupu; di situ juga kugali kolam kecil untuk memelihara ikan, dengan semburan dan air terjun yang dihiasi serumpun bambu. Kutanam juga beberapa pohon bunga bugenvil tempat burung bersarang dan tanaman serai untuk penghalau nyamuk. Di satu sudut yang selalu terlindung dari panas matahari aku bina sebuah meja bulat semen dengan payung serta bangkubangkunya. Di beberapa tempat yang sesuai aku susun dua puluh satu pacak lampu surya. Di sinilah tempat aku beristirahat pulang dari kerja, minum kopi panas dan makan cucur pisang atau cucur udang bersama istri. Inilah tempat favorit kami sekeluarga bersantai, bahkan anakanakku mengulang bahan kuliah di taman ini. Dapur, jika dibuka pintu seluasluasnya akan menyatu dengan taman ini. Sudah menjadi tabiatku jika aku makan buah aku akan membuang sisasisa seperti bijinya atau kulitnya di taman ini juga, sebagai pupuk untuk bungabunga dan pohonpohon perhiasan yang lain. Dua kali setiap bulan pada akhir pekan, aku dan istri meluangkan sedikit masa untuk memelihara taman ini; memotong dahandahan yang terlalu panjang, mengumpulkan daundaun yang mati dan sebagainya, membersihkan semen dan kolam ikan. Ketika memelihara taman inilah satu hari aku ketemu apel yang tidak habis kumakan tumbuh mengeluarkan bibit pohon. Biasanya jika aku

31

menemukan anak pohon buah yang tumbuh dari biji yang kubuang itu, ia akan kucabut dan pindah ke tempat lain. Kali ini karena ia buah apel aku membiarkannya saja tumbuh; jarang sekali pohon apel tumbuh di khatulistiwa. Tumbuhnya rendah, tidak melebihi pundakku, tapi teduh dan menjadi bagian dari dekorasi taman. Aku samasekali tidak menyangka yang pohon apel ini akan berbuah; ia berbuah dengan lebat, buahbuahnya berbentuk mungil, bisa dimasukkan sebuah keseluruhannya ke dalam mulut. Ketika buahbuahnya sudah mulai masak berwarna merah aku terhalang pula dari memetiknya karena ada seekor ular yang ujung ekornya melilit dahan dan ia tergantunggantung membentuk huruf 'U' dengan kepalanya mengacung ke depan dan lidahnya yang bercabang sentiasa terjulur julur. Aku mencoba menghalaunya tapi ia tidak mau lari. Kemudian aku terlihat ular itu melilit sebiji apel yang masak ranum, memulasnya sehingga buah itu jatuh. Buah itulah yang kupungut. "Thank you," kataku. Isteriku datang. Ia hanya berkain, sebelah atas badannya telanjang memamerkan buah dadanya. Tidak pernah istriku bertelanjang seperti itu, apalagi di luar rumah dan pada waktu siangsiang seperti ini. "Ada ular di sana, Bang," katanya. "Tapi ular yang baik. Sebentar tadi ia memetik sebuah apel untukku. Manis banget!" Ternyata ia yang duluan makan buah dari pokok apelku itu. "Aku juga dipetikkannya sebuah nih!" Aku memperlihatkan apel itu kepada istriku. "Coba abang makan," kata istriku. "Manis banget!

32

Enak banget!" "Apa buah ini bisa dimakan?" aku sekadarnya saja bertanya. "Iya," kata istriku. "Aku sudah makan tadi. Manis banget!" Isteriku merampas buah apel itu dari tanganku tapi sebelum ia sempat menyumbat apel itu ke dalam mulutnya, aku merampasnya kembali dan terus memakannya. Memang manis. Memang enak. Tidak pernah aku, sebelum ini, merasa apel seenak ini. Enaknya 100 kali lipat dari apel yang berjual di pasaraya atau di manamana. Enaknya tidak akan terpuaskan dengan memakan hanya sebuah atau dua buah saja. Aku menanggalkan bajuku. Aku dan istri mendekati pohon apel itu, duduk berjongkok menghadapnya. Ular itu melihat kami, kemudian ia menjatuhkan dua buah apel untuk kami. Kami memungut lalu memakannya. "Enak banget," kata istriku sambil menanggalkan kainnya. "Kalo dijual sebuah lima puluh ribu pun bisa laku nih." "Gak boleh dijual," kataku sambil melepaskan celana jeansku. "Panen pertama seharusnya disedakahkan ke tetangga atau ke masjid." "Rugi juga tuh kalau disedekahkan buah yang enak kayak gini," kata istriku. Memang ia pelit tentang buah yang enak. Kami makan beberapa buah lagi yang disodorkan oleh ular itu. Aku menanggalkan celana dalamku. Istriku juga menanggalkan celana dalamnya. Apabila anak dara remajaku masuk ke taman itu membawa buku untuk membuat ulang kaji, aku dan istri sudah bertelanjang bulat sepenuhnya dan kami tidak merasakan itu apaapa. Kami menoleh ke arahnya. Ia

33

menjerit melihat kami, ibu dan ayahnya sedang duduk berjongkok makan apel. "EI! TELANJANG!" serunya. "MALU! MALU! NGAPA BAPA MAMA TELANJANG GAK PAKEI BAJU! WHEI! " Aku dan istri tersentak, dan cepatcepat memetik beberapa daun apel untuk menutup alat kelamin kami. Daundaun itu terlalu kecil. Aku menyuruh anakku cepat cepat masuk ke rumah. Ia masuk dengan memalingkan kepalanya ke arah lain dan menutup mukanya dengan keduadua tangannya. Mungkin tidak lucu ketika anak daramu melihat kamu berdua telanjang bulat siangsiang bolong, tapi tidak ada apaapa yang dapat kita buat tentang kejadian yang sudah terlanjur seperti ini, selain pasrah dan melihatnya dari sudut lucunya dan menertawakannya. Memang tak terlalu buruk bagi isteriku tertangkap bertelanjang bulat oleh anak perempuan, berbanding aku ayahnya. Aku buruburu memakai celana dan menghumbankan kain kepada istriku. "Iya," kata istriku, "sebaiknya kita sedakahkan saja apel itu ke masjid." Hahaha!

34

17 MATI

T

emanku, yang tiga tahun tua dariku, Kakang Saufi, yang baru menikah tahun lepas, yang mati dua minggu lalu, datang ke rumahku, berselimutkan kain kafan putih yang bertanahtanah, aku tidak bisa bergerak atau bersuara. "Ga usah kaget Nizam," katanya dengan suara yang susah keluar, "ternyata aku masih hidup." Kemudian ia minta air dan sedikit makanan. Aku sebagai sahabat yang bujang menyajikannya apa yang ada saja: mie instant dan air dalam botol. Sebelum makan ia menadah tangan, dengan suara yang pelan, berdoa panjangpanjang sehingga aku merasakan panjangnya doanya itu seakanakan ia tidak jadi makan. Ia makan dengan penuh selera sehingga licin mangkuk tidak tersisa apa pun. Ia minum air tiga kali hirup sedikitsedikt untuk sekali teguk, sebanyak tiga kali teguk, air itu cuma air masak tapi ia meminumnya seolah olah air dari surga, dengan mata pejam penuh nikmat. Setelah itu ia berdoa panjangpanjang lagi sehingga membuat aku merasa bahwa yang mati hidup kembali memang begitu jadinya. Sedangkan sebelum kematiannya dulu ia anti orang yang berdoa panjang panjang, bikin lelah tanganku menadah, katanya, sengal sampai sepuluh hari. "Aaah Alhamdulillah," Kang Saufi mengalihkan pandangannya kepadaku. "Terima kasih, Nizam." "Panjang banget doanya Kang," kataku. "Dulu ga suka doa panjangpanjang. Apa ini ada hubungannya dengan pengalaman di dalam kubur?"

35

Ia tidak menjawab dan di kemudian hari ia tidak ingin merespond kepada pertanyaanpertanyaan tentang kematiannya. "Nizam," katanya. "Temani aku pulang ke rumah." Meski sudah aku desak untuk mandi dulu, ia bersikeras pulang ke rumahnya dalam keadaan aslinya keluar dari kubur, berselimut kain kafan yang bertanah tanah. Sepanjang perjalanan setiap langkah bibirnya kumatkamit entah apa dizikirkannya. Sampai di rumahnya, istrinya yang membuka pintu. Perempuan itu berdiri di situ, tidak bisa bergerak dan tidak bisa bersuara. "Ga usah kaget Mbak," kataku. "Ternyata Kakang masih hidup." Aku mencoba menjelaskan bahwa ini adalah suaminya yang mati hidup kembali. Lama sekali ia berdiri di pintu, wajahnya seperti tidak senang akan kedatangan kami. Kami disilakan masuk juga, meski dengan ragu ragu. Kakang Saufi duduk berdepanan dengan istrinya. Mereka hanya berpandangan. Istrinya sesekali memandang ke bawah kemudian kembali memandang kepadanya, wajah istrinya tampak jelas tidak senang. Mereka samasama diam. Kakang Saufi tenang saja. Kemudian ada orang masuk. "Sayang, aku sudah pulang," kata orang itu. "Siapa yang datang?" Istri Kakang Saufi bangun, tapi tidak pula pergi menyambut kedatangan orang itu. "Oh, suamimu," kata orang itu. "Kan dia sudah mati?" "Dia hidup kembali," kata istri Kakang Saufi, tampaknya masih tidak percaya. "Sertifikat kematiannya kan sudah dikeluarkan," kata

36

orang itu, memeluk istri Kakang Saufi. Kakang Saufi memandang ke arah lain. Isterinya mengambil satu amplop besar dan memberikannya kepada Kakang Saufi. Kakang Saufi mengeluarkan dokumendokumen di dalamnya, ternyata sertifikat kematiannya, dan klaim insuransi. Kakang Saufi menyimpan kembali baikbaik dokumendokumen itu ke dalam amplopnya, dan menyerahkannya kepada istrinya. Kakang Saufi bangun dan memandangku. "Kita pulang," katanya. "Kita berangkat pulang." Kita berangkat pulang, itulah katakata terakhirnya untuk beberapa bulan mendatang. Ia sepertinya tidak apaapa yang istrinya sudah punya pacar sebelum habis idah. Kalau aku, pasti aku marah, dan suruh mereka keluar dari rumah yang aku bina dengan uangku sendiri. Entahentah mereka sudah pacaran sebelum ia mati. Ia tinggal bersamaku, tidak berbicara apaapa makan hanya sekadarnya, ia lebih banyak berpuasa, dan salatnya hanya di masjid. Ia membersihkan area masjid dan sekitarnya. Ia tidak menganggu siapa. Satu hari ia memanggilku kerana ingin bicara, dan itu setelah tiga bulan tidak bicara. Ia duduk dengan melipat lutut dan menegakkannya sehingga keduadua telapak kakinya menjejak lantai, keduadua tangan merangkul lututlututnya. Ia menatap ke depan seperti tidak melihat apaapa. "Nizam," katanya. "Hidup ini adalah tidur. Ketika kita mati kita terjaga." Kemudian ia tidak bicara lagi selama beberapa bulan.

37

18 MULUT

A

pabila Agam, lelaki berusia 45 tahun, berdahi luas berambut nipis keriting yang hidupnya selama ini biasabiasa saja yang bicaranya tiada sesiapa peduli, bocah berusia lima tahun saja tidak peduli, apalagi orang orang dewasa yang berakal, masa bodoh kata mereka si jembel anak luar nikah dan kampungan apa tahunya, cari bini saja tidak tahu dan tidak laku, pada pagi yang dingin karena hujan yang sudah turun berterusan selama dua puluh hari, dua puluh jam, dua puluh menit, dua puluh saat, dan seakanakan tidak akan pernah berhenti, pada pagi yang gelap seperti baru saja mau malam, pada pagi muram yang ayam jantan di desa itu gagal berkokok, pada pagi yang burungburung tidak berkicau, dan ia, jika bisa, tidak mahu bangun sampai besok lagi, tetapi ia harus bangun juga, harus bangun segera karena berasakan ada sesuatu di sendi kaki kanannya yang membuatnya gelisah tidak selesa, berputar ke kiri, berputar ke kanan, lalu ia yang masih di dalam selimut yang sudah tidak dicuci selama sepuluh tahun, dua bulan, tiga minggu, lima hari, menghulur tangan kanannya ke bawah, hujung jarijarinya menyentuh sesuatu yang lembut seperti jamur menempel atau baru tumbuh akibat kelembapan udara di situ, langsung ia menyiahkan selimutnya yang berbau apak ke tepi, bertelanjang bulat, bergegas bangun dan melihat ada mulut di sendi kaki kanannya itu. Mulut itu tersenyumsenyum manis padanya. Agam memejamkan mata. Agam membuka matanya semula. Ia memandang ke mulut di sendi kaki kanannya.

38

Ini diulanginya beberapa kali untuk memastikan bahawa mulut yang tumbuh di sendi kaki kanannya itu bukanlah halusinasi mainan hari hujan renyairenyai dan cuaca yang berterusan seperti malam, dingin dan lembap. Tanpa mandi, tanpa cuci muka, tanpa menyikat gigi, Agam memakai baju dan celana khaki baru bercuci dan berseterika untuk ke warung Mas Sunardi dan istri, meredah hujan dan jalan yang becak dan basah. "Mas," kata Agam, "ada mulut di kakiku." Mas Sunardi yang selama ini tidak pernah peduli pada Agam, ia yang sedari tadi menunggu pelanggan yang sejak bermulanya cuaca buruk ini tidak lagi ramai datang karena orang malas keluar menghadapai basah dan becak atau yang sudah keluar tidak punya masa untuk minum di warung karena telat bangunnya, kali ini kaget melihat Agam berpakaian seperti mau menjemput pacar. "Sejak kapan kaupacaran Agam?" kata Mas Sunardi senyumsenyum. "Bukan Mas," kata Agam memamerkan kaki kanannya. Ia duduk dan meletakkan kaki kanannya di atas meja. "Ada mulut di kakiku." Mas Sunardi yang kalau bicara, bicaranya tidak putus putus itu melihat ke kaki Agam, terus saja terdiam, ada sesuatu tentang bibir yang mungil dan mulus itu yang buat ia tibatiba berasa rindu dan berbungabunga di hatinya. Kemudian dengan pelanpelan ia bertanya: "Boleh aku sentuh?" Tanpa menunggu izin dari Agam, selama ini tiada sesiapa juga pernah menunggu izinnya, Mas Sunardi menyentuh mulut tersebut dan bibir itu senyum padanya dan bibir itu seperti mengisap hujung jari telunjuknya itu. Ia memasukkan lagi sedikit jari telunjuknya ke dalam

39

mulut itu dan terasa satu aliran listrik menjalar dari jarinya menuju ke penisnya lalu impotensi sepuluh tahunnya terus saja hilang, mengakibatkan ereksi yang sukar untuk disembunyikan, saat itulah istrinya keluar mau tau apa saja yang bikin suaminya lamalama di situ, melihat mulut itu ia tibatiba saja dapat membaca pikiran suaminya lalu timbul rasa cemburunya, ia mengambil yang kebetulan mangkuk bekas soto bakso sapi yang ada di atas meja. Mangkuk itu dihentakkannya ke kepala suaminya sehingga pandangan suaminya itu berbintang bintang. "Dasar lelaki otak mesum," katanya namun ia berterima kasih juga sebelas bulan kemudian ternyata ia bunting dan melahirkan anak perempuan yang normal dan imut. Orang lain yang ada di warung itu ikut berkerumun mau tau apa yang diributributkan oleh pasangan suami istri yang setahu mereka tidak pernah bercekcok itu, bukannya mereka tidak terdengar apa yang dikatakan Agam, dengan jelas sekali mereka mendengar, ada mulut di kakiku, tapi tuh siapa mau peduli bicara si Agam, mereka mau tau apa sebenarnya lagi ulah si sinting ini yang buat suami isteri ribut, tetapi apabila mereka melihat mulut imut di kaki Agam itu para lelaki tibatiba berasa rindu, alangkah kalau wanitawanita mereka punya bibir semugil itu dan semulus itu, dan para wanita berasa cemburu karena mereka tibatiba saja dapat membaca pikiran lelaki mereka, untuk jatuh cinta pada wanita cantik yang lebih cantik dari mereka itu bisa difahami tetapi untuk jatuh cinta pada kaki si Agam, ini sudah keterlaluan, masa kami dibandingbandingkan dengan kaki si Agam yang mandinya saja kali cuma sebulan sekali, lalu mereka menariknarik lengan lelaki

40

mereka supaya segera meninggalkan warung itu, tetapi para lelaki tidak ada yang mau pergi, apalagi ketika ini mulut di kaki Agam sedang memunjungmunjung seperti munung itik dengan lidah diulurkan sedikit seperti gaya yang keren di fotofoto selfi di medsos yang bukan saja gadis remaja melakkukannya bahkan remaja lelaki juga ikut imutimutan. Begitu cepat tersebarnya, lewat sms dan medsos, foto berbagai ragam mulut mungil di sendi kaki Agam, mulut bibir tercantik yang hanya bisa dipercaya dengan melihat sendiri, yang tumbuh di kaki Yang Berbahagia Mas Agam, datanglah medekat ke mari untuk melihatnya, sehingga orang mulai berdatangan meredah hujan renyairenyai, tidak peduli pada basah dan jalan becak, barangkali ini lebih menarik dari peristiwa Bu Item melahirkan anak buaya putih tiga bulan dua hari yang lalu yang mereka harap bisa mengobati penyakit yang ternyata tidak juga, atau lebih menarik dari peristiwa orang mati hidup semula setahun lima bulan yang lalu yang juga tidak bisa mengobati apaapa penyakit, semua orang mau sihat tapi penyakit lebih mencintai kita dan biaya jumpa doktor dan perawatan itu mahal sekali dan hanya untuk orang kayakaya karena kesihatan itu khusus milik orang kayakaya, iya semua datang, yang tua datang bertongkat, yang lemah dipapah, anakanak berlari duluan, dari datuk ke kakek ke bapak ke anak ke cucu, lelaki dan perempuan, tantetante, omom, mari mari ke mari, kita saksikan fenomena ajaib ini, tiada sesiapa yang mau tertinggal malah yang buta juga ikut ke sana dipimpin yang celik, mana tau mulut itu bisa mengobati buta sejak lahir seperti ia mengobat inpotensi Mas Sunardi, tapi mereka mendapat tahu juga kemudian bahawa mulut itu tidak bisa mengobati apaapa penyakit,

41

dan kasus anu Mas Sunardi kembali ereksi selepas sepuluh tahun itu hanyalah kebetulan saja, malah ibuibu berasa kesal karena suamisuami dan anakanak lelaki mereka tanpa selindungselindung lagi jatuh cinta sama mulut di kaki si Agam dan ini lebih parah dari kaum Lut. "Orang sinting bikin semua orang sinting," kata seorang ibu. "Harusnya kaki itu diamputasi saja dan dikasih makan sama buaya putih anak Bu Item." Kejengkelan para ibu tidak bisa menghalangi media masa datang untuk mewawancara Yang Berbahagia Agam untuk tv, koran dan majalah. Ia sudah masuk tv sebanyak 63 kali dalam masa satu minggu. Agam tidak menjawab apaapa soalan dari jurnalis dan tukang wawancara tapi kakinyalah yang bicara. Bicaranya petah, lancar seperti hujan turun, seperti air yang mengalir meliukliuk di selokan, sentiasa bersedia untuk memberikan pandangan dan pendapat bagi apa saja isu yang diutarakan kepadanya, baik itu politik, budaya, sastra, sosial, ekonomi, sampai kepada prediksi sepakbola domestik, piala dunia, Liga Inggeris, La Liga Sepanyol, meski tidak pernah benar, orang tetap juga mahu mendengarnya. Agam diam saja dengan senyumnya. Ia tidak ikut campur urusan kakinya. "Aku, aku," katanya. "Kakiku, kakiku." Hanya sekali ia bicara apabila ditanya pandangannya tentang kakinya yang sok pintar itu. "Masa bodo," kata Agam seolaholah ia sudah lama menunggu soalan ini diajukan kepadanya, dan seperti sudah lama ia mau menjawabnya. "Dulu tiada sesiapa mau peduli bicaraku orang sinting si jembel kampungan anak haram jadah." Ia memandang tajam ke depan dengan senyum yang

42

halus. "Sekarang sedunia mau mendengar omongan kakiku."

43

19 KENCAN SAMA ISTERI DI RUMAH BARU

D

iam di rumah mertua aku tidak betah. Diam di rumah ayahku, istriku tidak betah. Oleh karena masalah ini, kami tangguhkan dulu untuk punya anak sehingga punya rumah sendiri. Akhirnya kami punya rumah sendiri juga. Aku berencana meniduri rumahku yang sedangsedang besarnya pada malam ini. Istriku menolak apabila kuajak sama, karena ia punya halhal yang bersangkutan dengan kerjanya sebagai bu guru yang tidak bisa ditangguhkan, dan besok ia punya kelas ekstra untuk muridmurid bermasalah. Aku dan istri akan berpindah sepenuhnya mungkin dalam masa dua minggu lagi. Aku ke sana dengan motor, dan sampai hampir hampir waktu maghrib. Aku tinggalkan mobil untuk kegunaan istriku, nanti besok biar ia nyetir sendiri. Besok aku mahu membersihkan kawasan rumah yang baru kami beli ini. Bagi rumah yang punya lima kamar tidur, dua di bawah dan tiga di atas meskipun harga yang telah ditawarkan lebih sedikit dari tabungan kami berdua, namun amat sukar untuk kami lepaskan. Ini rumah mahal dengan harga yang murah. Sejurus selepas aku solat Isya listrik mati. Rumahku gelap. Aku tidak berbekal lampu suluh atau dian, malah pemetik api juga aku tidak punya. Untuk tidur, ini terlalu awal. Aku duduk di beranda di lantai atas menikmati sepoi angin malam. Sunyi dan sepi hanya ditemani bunyi jangkrik dan gongongan anjing di kejauhan. Mujur nyamuk tidak ada untuk menganggu ketenteramanku.

44

Sebuah mobil masuk di pekarangan rumah. Itu istriku datang. Aku cepatcepat ke bawah membuka pintu. Ia masuk senyumsenyum nakal. "Katanya tadi lagi sibuk," kataku. "Cuman mau ngintip, janganjangan abang bawa cewe lain," katanya. "Gak adalah," kataku dengan gembira melihat ia datang. "Mukaku kayak beruang siapa mau." Malam itu aku kencan sama isteriku penuh romantis di rumah baru. Kami samasama mematikan hp supaya tidak diganggu. Kami berbulan madu di setiap kamar, berkucupan, berpelukan, bergaul suami isteri dengan intens seperti pada malam pertama. Kata istriku ia sudah satu minggu tidak mengambil kontraseptif. Kami tertidur keletihan di kamar tamu di lantai bawah. Aku bangun kesiangan, capek, tenagaku belum pulih sepenuhnya. Istriku sudah pergi, seperti katanya, ada kelas ekstra. Aku menghidupkan hp, terus saja masuk panggilan dari istriku. "Abang di mana semalam? Kenapa hp dimatiin? Siapa dengan abang di sana? Hah siapa? Siapa? Hah, ngapa diam?" Kemudian aku terdengar bunyi hilaian tawa yang memanjang dari dapur. Aku melihat tubuhku penuh dengan gigitan berahi.

45

20 MAKAN

S

udah lima ratus lima puluh lima hari hujan renyai renyai turun di desa Suring yang berpenduduk seribu lima ratus tiga puluh orang itu. Mereka sudah terbiasa mendengar bunyi tik tik tik tik hujan menimpa atap, daun serta tanah. Bunyi tik tik tik itu masuk ke dalam otak, ke dalam hati, dan akhirnya menjadi sebagian dari kehidupan mereka tanpa disadari, dan sekarang ditambah lagi dengan suara katak dan kodok yang bersahutsahutan, mulamula suara seekor dua disusuli perlahanperlahan oleh suara yang semakin ramai sehingga seluruh desa bergema dengannya, kemudian katakkatak itu berhenti, tibatiba sepi hanya kedengaran bunyi tik tik tik hujan, sebelum katakkatak itu mengulangi semula kroakkroak mereka seperti satu orkestra. Penduduk desa betah dudukduduk di dalam rumah menanti hujan itu berhenti dan katakkatak yang semakin ramai memenuhi laman rumah itu lari. Mereka hanya keluar sekali sekala, dan pada hari ke seratus hujan itu turun mereka sudah malas hendak keluar keluar rumah lagi. Jalan raya tidak berorang. Seekor anjing berjalan merundukrunduk, basah kuyup menuju ke warung Mas Sunardi. Mas Sunardi melemparkan seketul lumayan besarnya ayam goreng kepadanya. Anjing itu berhenti. Ia menghiduhidu daging tersebut. Anjing itu mengangkat kepala memandang Mas Sunardi seolaholah mau mengatakan: masa bodo. Ia tidak memakan bahkan tampak tidak menyentuh ayam goreng itu.

46

Wof. Wof. Ia meneruskan perjalanannya dengan kepalanya merunduk dan bergoyang sedikit ke kiri ke kanan, cuba mengelak dari terinjak katakkatak yang memenuhi jalan raya. Mas Sunardi melihat saja anjing itu pergi sehingga anjing itu jauh dan tidak tampak lagi. Mas Sunardi menjenguk ke dapur melihat istrinya duduk dengan wajah yang murung seperti orang yang kehilangan kerja. Ia memanggil istrinya dengan lembut dan menyuruhnya menyediakan bahanbahan untuk seratus mangkuk soto bakso sapi. "Kita akan bikin soto bakso sapi yang paling enak sedunia," katanya dengan serius matanya bersinar. Dengan bingung istrinya memandang warung yang kosong itu kemudian ia memandang muka suaminya. Sudah lama ia tidak melihat sinar mata suaminya seperti itu, ini tandanya ia baru mendapat inspirasi resepi baru yang hebat tapi siapa akan memakannya? "Jika orang tidak datang ke mari," kata Mas Sunardi membaca pikiran istrinya, "akulah yang akan mendatangi rumah mereka. Tidak akan bisa mereka menolak." Tengah hari itu, cuaca seperti awal pagi yang berterusan, suram, hujan renyairenyai, udara dingin, Mas Sunardi dengan mengenakan jas hujan, menolak gerobak dorongnya dari rumah ke rumah menjaja soto bakso sapi, melaunglaung dengan lantang akan jajaanya sehingga katak kekagetan dan terdiam, soto bakso, soto bakso sapi, resipi terbarunya yang ringkas tapi terbaik, seperti biasa setiap resepi barunya adalah yang terbaik dan paling enak, dimasak dengan suhu api tertentu, yang katanya itulah rahsia masakannya suhu api. Katakkatak di jalan raya mengelak dari terkilir roda gerobak atau terinjak kakinya. Katakkatak itu seperti

47

mengiringinya ke mana ia pergi tapi mereka tertinggal juga di belakang dengan suara yang sudah tidak teratur lagi. Rumah pertama yang dimampirinya seperti tidak ada orang di dalam, tapi Mas Sunardi terus memanggil dan mengetuk pintu, apabila tidak ada jua jawapan ia menolak pintu yang tidak berkunci itu, yang memang di desa ini ratarata penduduknya tidak pernah mengunci pintu, karena kami orangorang miskin tidak punya apa apa untuk dicuri, dan kalau kau maling adalah lebih baik kaupergi ke desa sebelah karena di sana mereka punya sedikit harta, namun mereka juga masih rakyat miskin tidak terlalu lebih baik dari kami, dan adalah membuang masa mencuri dari orangorang miskin. Mas Sunardi mendapati penghuni rumah itu tidur atau separuh tidur. Mereka semua baring di atas lantai tanpa alas. “Siapa?” “Aku Mas Sunardi. Jaja soto dari rumah ke rumah.” “Makasih aja ” jawab suara seorang lelaki dengan malas. “tapi kami tidak lapar, Mas.” Lelaki itu tidur semula, sementara yang lain tidak bergerakgerak. Di rumah kedua Mas Sunardi terlihat sepasang suami isteri sedang dudukduduk di pintu melihat hujan turun dan halaman rumah dibanjiri katak. Mas Sunardi menolak gerobak dorongnya ke halaman dengan tidak sabar sehingga beberapa ekor katak tidak sempat mengelak lalu terkilir roda. Mas Sunardi senyum pada dua suamiisteri itu sambil mengangkat tangan kanannya dan memberi salam. “Soto Pak,” kata Mas Sunardi. “Hangathangat, cocok banget, untuk cuaca begini.”

48

“Kami tidak lapar, Mas. Makasih aja.” Tiada sesiapa yang mahu soto bakso sapinya, ia telah menurunkan harga, semakin jauh jalannya semakin besar diskaunnya, dan akhirnya ia menawarkan soto itu gratis, tapi tetap saja di setiap rumah yang disinggahinya katakata yang sama atau hampirhampir serupa didengarnya: “Kami tidak lapar, Mas. Makasih aja.” “Makasih Mas, kami tidak lapar. Gak ada selera.” “Pasti enak tuh Mas, sotonya, tapi kami tidak lapar Mas. Makasih aja." Setelah tiga puluh satu buah rumah, sotonya tidak laku, Mas Sunardi mahu berpatah balik apabila ia terlihat di beranda sebuah rumah yang sedikit condong, seorang ayah sedang bermain catur dengan anaknya. Mas Sunardi singgah dan menawarkan soto bakso sapinya dengan agresif. “Gratis nih pak sotonya,” kata Mas Sunardi. “Ambillah, makanlah semaumaunya. Gratis!” “Maaf Mas, makasih saja. Kami tidak lapar.” Mas Sunardi mengalihkan perhatiannya kepada bocah yang dahinya berkerutkerut sedang berpikir keras menghadap papan catur. “Dek, berhentilah main catur,” kata Mas Sunardi. “Makan soto dulu. Gratis. Bahkan jika kaumakan habis satu mangkuk aku akan bayar kau duaratus ribu.” Bocah sekolah dasar yang tidak lebih lapan tahun usianya itu, yang empat puluh lima tahun akan datang, ketika ia dipilih jadi presiden dan kemudian berkuasa selama tiga belas tahun sehingga dikudeta itu, akan ingat hari ini, apabila ia berhenti sekejap dari bermain catur dengan ayahnya, mengangkat kepalanya memandang Mas Sunardi, dengan pandangan yang

49

tajam, terganggu dan sedikit bingung, karena mengapa orangorang dewasa tidak mau pahampaham juga. “Bung,” katanya seperti orang dewasa yang sudah hilang sabar. “Kami bukan orang kaya. Hanya orang kaya makan. Kami orang miskin. Orang miskin tidak butuh makan.” Mas Sunardi kaget, karena sama sekali tidak menduga akan dijawab oleh seorang bocah SD sebegitu rupa. Mas Sunardi menolak gerobak dorongnya keluar dari halaman rumah itu ke jalan raya yang basah, kosong manusia, penuh dengan katak yang bising, yang hanya diam kalau ia melaunglaungkan: “Soto bakso sapi gratis! Soto bakso sapi gratis!” Perlahan sekali ia menolaknya. Ia berpikirpikir dan mulai teringat bahawa ia dan istri juga sudah satu minggu tidak makan apaapa, tidak berasa lapar, satu minggu lupa makan. Tidak ada kemahuan untuk makan. Sama sekali tidak ada. Seperti orang insomnia yang tidak ada kemahuan untuk tidur. Mungkin saja ini efek hujan terusmenerus dan suara kroakkroak katak yang tidak berhentihenti meresap ke dalam jiwa dan otak seperti meresapnya air hujan ke dalam tanah. Sampai di rumah, istrinya sudah menunggu dengan pertanyaan apa sotonya laku atau tidak, yang dijawabnya dengan malas, dikasih gratis bahkan dibayar untuk makan saja orang menolak apalagi kalau dipinta bayar, setiap orang di desa Suring ini tidak berasa lapar lagi, mereka semua sudah lupa makan, yang membuat istrinya sangat khawatir akan nasib perniagaan mereka. Hidup mereka akan jadi payah. “Apa yang hendak kita makan nanti?” tanya istrinya Mas Sunardi mengulangi katakata bocah bakal persiden empat puluh lima tahun akan datang, yang bermain catur dengan ayahnya di beranda rumah yang

50

sedikit condong. “Orang miskin,” kata Mas Sunardi, “gak butuh makan.”

51

21 NO MORE WARS

A

KU mendorong troli yang penuh. Saat mahu membayar belianku, kasir memberitahu bahwa semua barangbarang di supermarket ini gratis mulai hari ini. “Ambil saja Pak, manamana yang dibutuhkan. Gratis,” katanya. Aku sedikit bingung. “Jadi,” kataku, “supermarket ini akan tutup?” “Tidak Pak,” katanya. “Kami akan buka jualan seperti biasa setiap hari tapi semuanya gratis.” “Jadi,” kata orang yang setelahku, “mengapa kami harus antrean untuk membayar?” “Oh,” kata kasir, “silakan Mas, silakan jalan saja terus ke exit.” Sebelum keluar kami dikumpul dan diberi penerangan oleh seorang CEO, yang aku kurang faham, katanya uang sudah tidak digunakan lagi, money is the root of all evil, uang adalah punca segala kejahatan, katanya. Uang hanya akan membedakan dan membikin jurang antara yang kaya dengan yang miskin; itu aku faham seratus persen. “Mulai hari ini,” kata CEO itu, “Otoritas Tertinggi Kewangan Dunia mengisytiharkan uang dihapuskan.” “Jadi bagiamana dengan uang yang aku tabung di bank bertahuntahun itu?” aku bertanya. “Tidak ada gunanya lagi,” katanya. “Kalau tidak percaya pergilah ke bank.” Aku ke bank. Aku keluarkan kesemua uangku. Kasir wanita manis senyum kepadaku. Ia menawarkan untuk

52

menambah berapa kali ganda yang aku mahu di atas jumlah uangku itu. “Jadinya,” kataku, “bank ini akan ditutup?” “Iya,” katanya. “Tidak akan ada bank lagi di seluruh dunia.” Ketika aku keluar dari bangunan bank itu aku terlihat puluhan orang juga sepertiku memikul satu atau dua karung uang. Terasa berat dan sakit bahuku. Aku ke satu tempat; ada seorang pengemis sahabatku yang hampir hampir setiap pagi aku berbagi makanan dan kopi. Kadangkadang jika aku tidak sibuk aku duduk sarapan bersamanya di situ; di bawah jambatan batu. “Selamat siang Mas Nizam,” katanya sebaikbaik saja melihat aku datang. “Apa ada di dalam kantung itu Mas?” “Uang,” kataku. “Mau?” “Ga mau Mas,” katanya. “Makasih aja.” Selama aku hidup, inilah kali pertama aku ketemu pengemis menolak uang. Ia mengajak aku makan siang di warung seberang jalan yang terbilang enak baksonya. Aku tampak tumpukan pakaian baru di sisinya, sementara ia masih lagi dengan pakaian pengemisnya. Seolaholah tahu apa yang kupikirkan ia mejelaskan; kesemua pakaian itu sudah dicobanya tiada satu yang cocok dengan perasaannya, jadi ia memakai semula kameja dan celana pengemisnya yang compang camping. “Aku butuh waktu menyesuaikan diri,” katanya sambil melihat tumpukan salinan pakaian yang barubaru kesemuanya. Di tepi tumpukan itu aku terlihat seekor tikus gemuk bermainmain dengan seekor kucing.*(¹) Sampai di warung seberang jalan, pengemis ini memberi salam dengan penuh semangat, orang menjawab salamnya dengan semangat juga.

53

“Pamirsah,” katanya, “silahkan pesan makanan lagi, saya si Pengemis traktir semuanya hari ini.” Semua orang tertawa. Ternyata pengemis sahabatku ini punya bakat ‘standup comedian’ juga. Dulu ia selalu bilang kepadaku; “Dunia ini sudah penuh dengan comedian, tapi ga seorang pun yang lucu”. Penghapusan uang kemudian disusuli deklarasi pemerintah kuasakuasa besar dunia bahawa peperangan di kesemua rantau (yang bergolak) akan segera dihentikan, dan mereka tidak lagi akan campur tangan, baik secara sembunyisembunyi maupun terang terangan, di manamana negara pun di dunia ini. Oleh sebab uang sudah dihapuskan tidak ada apaapa kepentingan lagi untuk mereka campur tangan. Amerika memohon maaf karena telah mecampuri urusan domestik banyak negara: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait,

54

Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain,Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, TimorLeste, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe ... dan komited akan membangun negaranegara yang telah hancur. Malah ia juga meminta maaf kepada dirinya sendiri United States of America. Ia memanggil pulang kesemua agen spionasenya dari seluruh dunia. “I swear there wil be no more wars,” kata Presiden Amerika. “We will live in peace and posperity forever.” *(²) notakaki: *(¹) Hewan juga tibatiba saja berbaikbaik sesamanya. Singa, macan dan lainlain hewan predator tidak lagi makan daging, cuma makan buah, pucuk, daundaun dan rumput. Malah ada singa betina

55

yang baru melahirkan membiarkan anak zirafah ikut menetek. Buaya makan kulitkulit kayu. *(²) ”Aku bersumpah tidak akan ada lagi peperangan,” kata Presiden Amerika. “Kita akan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran untuk selamalamanya.”

56

22 ANAK KUCING BELANG TIGA

A

da anak kucing belang tiga, hitam, putih dan jingga, terperangkap di atas dahan yang tinggi. Karena takut jatuh, ia tidak bisa bergerak hanya kepalanya bergoyang sedikit. Meownya yang halus kedengaran seperti minta bantuan. Mungkin ia telah dikejar anjing dan dalam ketakutannya ia telah tidak sengaja memanjat pokok sampai setinggi itu. Kucing tidak ada masalah panjat pokok. Turun itu yang jadi masalah besarnya. Aku suka kucing, begitu juga beberapa orang lain yang sudah terkumpul di situ; mereka semuanya pencinta kucing. Tiada seorang pun dari mereka yang bisa panjat pokok. Terpaksa aku yang panjat. Aku panjat pokok itu pelanpelan. Mencari tempat berpijak dan coba mengelak dari digigit semut merah. Aku tidak suka panjat pokok. Aku panjat pokok hanya kalau terpaksa seperti sekarang ini. "Hatihati Mas," pekik seorang perempuan yang sudah berjanji akan kencan bersamaku nanti jika aku menyelamatkan anak kucing itu. "Be my hero." Dengan susahpayah, dua kali kakiku nyarisnyaris tergelincir, aku sampai juga di dahan yang tinggi itu. Aku menghulurkan tangan kananku untuk mengambil anak kucing itu. "Meow," kataku dengan lembut membujuk. "Mari sini, meow. Mari." Anak kucing itu tidak bergerak. Aku berinsut perlahan di atas pantatku, mendekat kucing itu. Apabila sudah dekat aku pun mengambilnya. Keras dan kaku. Ini kucing mainan. Di perutnya ada label Made in China. Aku

57

membanting kucing boneka itu ke bawah. "Maaaas!" pekik perempuan bakal kencanku melihat anak kucing belang tiga itu melayang ke bawah. "Mas dzolim! Mas kejam!" Entah setan mana yang gila panjat setinggi ini hanya untuk menganiaya pencinta kucing sepertiku.

58

23 KISAH SEEKOR ELANG

B

ukit itu dibuldoser pada waktu pagi. Pokok kayu tua yang tinggi itu tumbang. Maghrib sore, seekor elang berkelilingkeliling mencari sarangnya yang hilang.

59

24 MONYET

A

ku bangun mendapati diriku adalah seekor monyet pagi ini. Monyet jantan yang berahinya sedang tegang menongkat mencari monyet betina. Di kota sesak dengan kenderaan tidak putusputus mengeluarkan asap hitam; tidak berhentihenti hirukpikuk klakson memekakkan telinga; yang hidup dan yang mati berbaur: tidak ada monyet lain di sini, yang ada hanya manusia.

60

25 SEHAT

K

emarIn awalawal pagi ia ziarah aku di rumah sakit. Katanya ia baru tau aku sakit. Sudah dua minggu aku di sini. Maaf katanya. Tidak apaapa kataku. Sakitku hanya sakit biasa saja, penyakit orang menjelang tua. Aku sepuluh tahun tua dari dia. Ia 45 tahun. Mukanya lebih muda dari umurnya, berbanding aku yang tampak lebih tua dari umurku dengan rambutku yang beruban dan nipis. Aku selalu sakit yang bukan penyakit sebenarnya; pegal linu, encok, darah tinggi. Katanya itu penyakit orang kaya. Alhamdulillah, kataku. Kurang senam dan terlebih makan. Makanlah selagi bisa makan aku berfilosofi. Ia tersenyum kemudian tertawa kecil. Ia tidak kurus dan tidak juga gemuk, sejak dulu lagi ia begitubegitu saja. Rambutnya tebal dan hitam. Aku menyuruhnya mencari isteri. Tidak bagus, kataku, lelaki membujang lamalama. Ia duduk di kerusi di sebelah kanan kasurku dan menandah tangannya berdoa agar aku cepat sembuh. Aku mengaminkan dan mengucapkan terima kasih kepadanya, kemudian aku berdoa untuknya agar ia cepatcepat mendapat jodoh. "Ya Allah," kataku, "berilah sahabatku ini jodoh bidadari dari syurgaMu." "AmIn, amIn, amIn," katanya. "Ya Rabbul Izzati, ya Khairal Masulin, ya Mujibaddaawaat, ya Qadialhajat." Ia menyalami dan mencium tanganku, mohon maaf karena harus permisi. Sore itu aku diizinkan keluar dan pulang ke rumah. Besoknya awalawal pagi aku menerima berita bahawa kawanku itu meninggal dunia. Aku segera ke

61

rumahnya. Tiba di halaman rumahnya aku tercium bau kasturi yang semerbak. Dari ceritacerita yang dapat aku kutip, ia meninggal dunia di dalam sujud ketika solat tahajjud.

62

26 SI PELUPA

S

ollehuddeen adalah kawanku yang paling pelupa. Saat samasama bersekolah dulu, dia tertinggal dua tahun dalam pembelajaran. Kami, temantemannya, berusaha membantunya karena rasa kasihan. Pelupanya itu bukanlah karena dia makan kepala ikan atau alasan gizi yang lain, dia menjaga makan minumnya: dia sedaya upaya makan makanan yang bisa membantu daya ingat, kismis, biji almond, madu, kurma, habbatus sauda, ginko; dia tidur sekejap waktu siang; dia mengelak dari tidur waktu Asar dan setelah solat Subuh. Dia tidak pernah peduli akan sifat pelupanya ini, misalnya ketika hendak menghafal rumus matematika dia akan melakukannya dengan sungguhsungguh; dia akan hafal sekejap kemudian lupa lagi dan mulai menghafal lagi. Pada waktu malam, seminggu dua kali, kami belajar membaca AlQuran di rumah seorang ustaz. Ketika pulang dari belajar inilah Sallehudin menyatakan hasratnya. "Aku mau menghafal AlQuran 30 juz." Aku memandang wajahnya. Aku tahu dan dia sendiri tahu yang dia pelupa. Aku tahu dia bersungguhsungguh dan bukan bercanda; dia seolaholah mengatakan: aku tidak akan mengalah. Pada kelas berikutnya dia menyampaikan keinginannya itu kepada ustaz. "Baguslah," kata ustaz. "Pasang niat sudah dapat pahala tinggal disertai usaha lagi. Sebelum menghafal luruskan bacaan dulu. Baca di depanku, jika aku kata OK baru mulai menghafal. " Ustaz pun mengajak kami semua ikut menghafal

63

mulai dari surahsurah pendek dalam Juz Amma; dari surah AdDuha. "Ga hafal 30 juz, setidaknya hafal surahsurah pendek Juz Amma pun Alhamdulillah," kata ustaz. "Tergantung kemampuan masingmasing." Kami pun memulai proses menghafal: membaca dengan benar, memahami hukum tajwid ayatayat yang akan dihafal, kemudian baru menghafal. Setelah setahun aku dan kawankawan lain hafal seluruh surahsurah pendek Juz Amma dan beralih menghafal surah As Sajda (atas perintah ustaz), Sollehuddeen masih menghadapi kesulitan menghafal Wad Duha (surah Ad Duha). Meskipun sulit dia tidak juga mau mengalah. Hafal ayat baru lupa ayat sebelumnya. Dia selalu menjaga whuduknya karena pada setiap kesempatan dia akan menghafal. Kami temanteman yang membantunya pula merasa susah hati melihat dia bersusahpayah mencoba menghafal dua tiga ayat. Bahkan dia menyalin ayat yang akan dihafal itu di dalam sebuah buku khusus. Kami yang melihatnya pula merasa kesulitan sementara dia nampak rileks saja. "Solleh," kataku, "kau ini udah tau pelupa banget tapi mau juga menghafal." "Iya," kata kawanku yang lain. "Apa itu ga menyusahkan?" Sollehuddeen memandang kami dengan tajam. "Pelupa itu satu hal," katanya. "Menghafal AlQuran satu hal lain yang gak ada hubungannya. Kalau aku terpaksa mengambil sepuluh tahun atau labih menghafal WadDoha, insya Allah aku akan ambil sepuluh tahun atau labih itu." Begitulah dia menghafal surah AdDuha, sedikit demi sedikit, membaca, kemudian menyalin berulang kali ayat

64

yang akan dihafal, dengan bantuan tafsir perkata, di bawah setiap kata ditulis pula maknanya. Aku dan teman teman lain selesai menghafal surah AsSajda dan atas perintah ustaz beralih menghafal surah Yasin pula; Sollehuddeen baru selesai menghafal surah AdDuha (tidaklah dia mengambil waktu sepuluh tahun lebih, cuma satu tahun lebih) dan dia beralih menghafal surah AlInsyirah sambil terus menjaga surah AdDuha agar tidak lupa. Dia mengambil dua kali lebih lama menghafalnya. Aku dan temanteman selesai menghafal surahsurah AsSajda, Yasin, AdDukhan, ArRahman, Al Waqiah, AlMulk, AlInsan dan mulai hendak menghafal juz 30 keseluruhan, Sollehuddeen masih bekerja keras dengan dua surah itu (AdDuha dan AlInsyirah) tapi dia tidak pernah mengalah. Aku hanya sempat menghafal bagian dari juz 30 selain dari surahsurah yang dihafal sebelumnya dan tidak meneruskannya lagi karena kesibukan bekerja. Setelah beberapa tahun berpisah aku ketemu kembali dengan Sollehuddeen di sebuah masjid. Dia membacakan kepadaku surah AdDuha, surah Al Insyirah dan surah AtTiin dengan tartil. Dia mengeluarkan selembar kertas kosong dari tas yang dibawanya dan mulai menulis surah AdDuha dan surah AlInsyirah dengan tulisan khat yang cantik beserta makna setiap kata di bawahnya tanpa merujuk pada mushaf. Dia memberikan kertas itu kepadaku untuk kubaca dan aku meminta untuk menyimpannya sebagai kenangan. Katanya dia sekarang dalam proses menghafal surah AlAlaq ayat pertama. "Iqra 'bismirabbikal lazii khalaq," katanya. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan."

65

Meskipun pelupanya tetap tegar, namun kecekalannya tidak pernah luntur. "Aku akan terus menghafal sampai habis 30 juz," katanya. "Insya Allah." Itulah kali terakhir aku bertemu dengannya karena dia meninggal dunia di usia 33 tahun saat liburan di kampungnya. Jenazahnya dibawa ke masjid karena orang yang datang ingin mensalatinya terlalu ramai, sehingga masjid juga penuh. Orangorang ini banyak yang aku tidak kenal, dengan bau harum yang seni. Aku tidak pernah tahu yang dia punya kenalan seramai itu. Cuaca redup sampai jenazahnya selesai dimakamkan. Bau harum yang menempel di bajuku hingga kini belum hilang meskipun sudah berkalikali dicuci.

66

27 EMAS

B

agaimana saya mahu menjelaskan kepada mereka. Mereka tidak akan percaya. Setiap orang punya untung nasibnya sendirisendiri; begitu juga saya. Pertanyaan mereka berjelajela dan penuh jebakan. Berkalikali saya menegaskan bahwa kekayaan saya ini bukanlah hasil korupsi. Lihat muka saya: saya adalah orang jujur. Mana mungkin orang jujur melakukan korupsi. Mana mungkin orang jujur melakukan penipuan. Mana mungkin orang jujur melakukan penyimpangan. Mana mungkin orang jujur berbohong. Saya bersumpah bahwa saya berkata benar. "Setiap pagi," kata saya kepada mereka, "perut saya berasa amat sakit dan keras lalu saya buang air besar. Ternyata yang keluar dari lubang dubur saya itu adalah lantaklantak emas. Emas murni 24 karat. Itulah yang saya niagakan dan membikin saya kaya." Sialan, mereka tidak mahu percaya saya!

67

28 IQRA

A

ku berusia 28 tahun ketika itu, terperangkap di dalam masjid antara Maghrib dan Isya karena hujan yang deras. Sementara menunggu hujan reda untuk pulang atau masuk waktu Isyak, kata orang Inggeris 'whichever comes first', aku duduk mendengarkan dari jauh beberapa orang jemaah bertadarus. Mendengar mereka membaca AlQuran itu timbul juga sedikit keinginanku hendak ikut tapi aku langsung tidak tahu membaca, dan rasanya sudah terlambat untuk belajar. Aku duduk menundukkan kepala sambil memejamkan mata mendengar dari jauh. Setidaktidaknya mendengar pun dapat pahala juga. Tidak lama kemudian aku perasaan ada seseorang duduk di sisiku. Awalnya aku tidak peduli, aku cuma mendengar bunyi kerisikkerisik halaman yang dibuka dengan cepat untuk beberapa saat. Aku menduga orang ini sedang membaca AlQuran tanpa suara dari satu halaman ke satu halaman dengan lancar. Aku mengangkat kepala dan memandangnya: seorang kakek sekitar usia 82 tahun. Barangkali ia perasaan yang aku memerhatikannya, ia pun berhenti membaca, lalu menoleh kepadaku. Aku terkejut melihat mukanya. Seperti mukaku, ada bintil hitam di pipi kanannya. Ia mengunjukkan AlQuran itu kepadaku dan menyuruh aku membacanya; ia ingin mendengar. Terus terang aku mengatakan yang aku tidak tahu membaca Al Quran. Aku mengambil AlQuran yang diunjukkannya itu dan aku mencoba juga membaca dengan tersangkut sangkut, entah benar entah tidak, dengan harapan ia

68