Faculdade de arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Otavio Araujo Costa

O Potencial de Barreiras Lineares de Escala Urbana

Volume I: e sua influência no desenvolvimento das cidades

São Paulo 2016

Agradeço a todos os meus familiares que, através de seu carinho, me deram forças para chegar até aqui: Felipe Rassi, Helder Costa, Livia Araujo Costa, Maria Diva Coelho, Patricia Rassi, Ranieri Costa e Vitor Araujo Costa.

Agradeço especialmente a meu pai e minha mãe que batalharam ao longo de suas vidas para que me permitir escolher meu próprio destino.

Dedico este livro a meus avós Isabel, Eneri e Libânio.

Livro 01: Barreiras na escala e contexto urbanos

00. Resumo e Abstract

01. Introdução: 01

02. Barreiras na história: polos de desenvolvimento

03. Século XX: abandono das barreiras obsoletas e a deterioração das orlas de barreiras de mobilidade

04. Conclusão: 01

Resumo

Este livro busca demonstrar diversas tendências presentes em situações urbanas desenvolvidas ao longo de barreiras lineares de escala urbana, bem como o poder de articulação detido por estes elementos em relação a seus entornos. Finalmente, este livro explorará o potencial de desenvolvimento e degenaração que esses eixos possuem através de exemplos históricos.

Abstract

This book aims to demonstrate the characteristics and tendencies of urban areas developed along linear barriers of urban scale, as well as to prove the organisational power posessed by said elements over their surroundings. Finally, this volume will explore the constructive and degenerative potential retained by these barriers through the analysis of historical cases.

01. Introdução: 01

A ideia para o tema deste trabalho surge de uma aula de Planejamento Urbano assistida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, aproximadamente na metade do curso. Analisando o município de São Bernardo do Campo, notou-se a influência que a Rodovia Anchieta exercia sobre a organização morfológica e as dinâmicas social, econômica e política da cidade. Durante os anos seguintes essa inquietação continuaria sendo alimentada, resultando na escolha deste tema: Barreiras Lineares de Escala Urbana e sua relação com o desenvolvimento das zonas urbanas onde se encontram.

Contudo, a escassez de material direcionado sobre o tema somou-se a uma segunda inquietação: dificilmente era possível encontrar trabalhos abordando o potencial de barreiras de escala urbana como polos de desenvolvimento lineares.

Assim, este primeiro de três volumes aborda o histórico do relacionamento entre a humanidade e as barreiras-polos junto às quais ela se assentou, com uma ênfase no caráter articulador que estas possuíram no desenvolvimento das cidades, de forma a ilustrar um potencial organizacional ainda dormente que estas possuem, mesmo que apenas na forma de um eco do passado.

02. Barreiras na história: polos de desenvolvimento

É notável a presença de barreiras de grandes escalas no desenvolvimento de civilizações. Duas das principais regiões tidas como “os berços da civilização humana”, Mesopotâmia e Egito, são banhadas por enormes rios que não apenas viabilizam a sobrevivência humana em regiões senão menos salubres, como organizam toda a morfologia das primeiras organizações “urbanas”. Sua força vital pulsante os torna verdadeiros polos de desenvolvimento tecnológico e cultural (do surgimento das primeiras canoas e pontes aos avançados sistemas de canais nas Américas do Sul

Civilização,segundoodicionárioHouaiss:

5 sling em sociolinguística, o conjunto dos elementos materiais, intelectuais e espirituais característicos de uma sociedade, e por ela transmitidos.

e Central), e seu caráter linear possibilita seu desfrute por uma maior quantidade de habitantes que se aglomeram ao longo de sua extensão.

Logicamente, as primeiras barreiras de grande escala foram as naturais. Rios, cadeias de montanhas e litorais, por exemplo, foram por muito tempo limitadores do desenvolvimento físico da sociedade e da exploração do mundo à sua volta.

Não obstante, as mesmas facilidades trazidas por essas barreiras (sua capacidade de suprir as necessidades básicas como sustento nutricional e abrigo) tornou possível o desenvolvimento de novas tecnologias que diminuiriam seu impacto limitante: o advento de embarcações de pequeno porte, por exemplo, torna trivial a travessia de rios e riachos calmos, e só foi possível porque o tempo antes investido em atividades de subsistência era agora usado para desenvolvimento cultural.

Com a facilitação da superação (travessia) do caráter limitante de muitas dessas barreiras físicas, outras espécies de polos lineares menos fisicamente limitantes passaram a surgir – de fato, muitos desses não apenas não agiam como limites como também eram comumente a única opção para a travessia de outras barreiras: pontes, trilhas em meio a selvas e rotas de câmbio, por exemplo, são elementos artificiais de caráter linear que possibilitavam ou facilitavam a mobilidade, e logo viriam a tornar-se o eixo articulador de novas organizações urbanas.

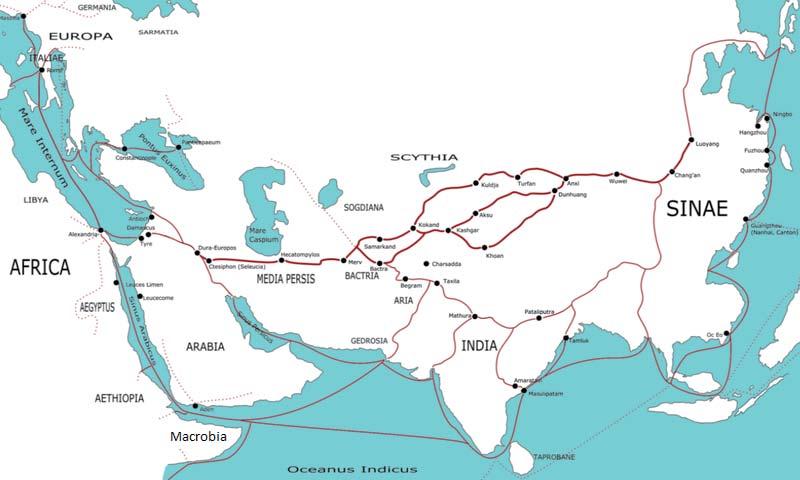

Talvez o maior número de exemplos desse fenômeno possa ser encontrado ao longo das Rotas da Seda, uma série de rotas de câmbio que atravessavam o sul da Ásia em direção à Europa, conectando diversas cidades ao longo de seu caminho. Muitas dessas cidades viriam a surgir justamente por influência do grande fluxo de pessoas de diferentes culturas que decidiam aproveitar-se do grande potencial comercial das rotas para lá assentar-se, como nos casos de Kokand (que surge a partir do cruzamento entre as duas mais intensas rotas de câmbio da Ásia, onde atualmente se encontra o

Barreiras,segundoodicionárioHouaiss:

4.2 p.ext. qualquer coisa que impeça a passagem de algo 8 p.metf. grande obstáculo; diiculdade, empecilho

Uzbequistão) e Kashgar (ou Kashi, em chinês, uma cidade-oásis que faz parte do corredor econômico China-Paquistão). 01

No séc. XVIII, contudo, as grandes civilizações ocidentais viriam a distanciar-se de suas barreiras naturais. A Primeira Revolução Industrial trouxe consigo processos de automação que revolucionaram a dinâmica da cidade, estimulando o crescimento das populações sobretudo devido às facilidades dinâmicas oferecidas pelo novo maquinário – da modernização do já relativamente avançado sistema de coleta de esgotos (cujos primeiros registros aparecem tão cedo quanto em cidades do Vale do Indo, na Era do Bronze) e da facilitação da distribuição de recursos hídricos à mobilidade urbana de alta velocidade na forma de bondes e trens.

Em outras palavras, a população típica deixou de depender de seus polos lineares de desenvolvimento para criar uma dinâmica interna à sociedade e desconexa de seu entorno físico, onde toda a sua subsistência é provida por um sistema “invisível” com o qual ela, em geral, não interage. 02

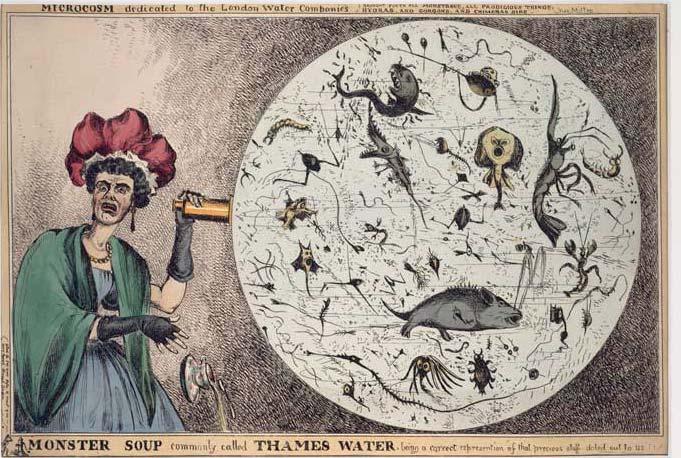

Toma-se como exemplo o caso de Londres, na Inglaterra, considerada um dos principais berços do desenvolvimento industrial. Conforme as cadeias de distribuição de água e comida e coleta de esgoto cresceram em complexidade e abrangência, o povo londrino deixou de inserir o rio Tâmisa em sua percepção da dinâmica vital da cidade, tratando-o apenas como mais uma barreira física a ser transposta. Inevitavelmente, a era industrial veria sua transformação em uma verdadeira fossa para dejetos fabris e populares, resultando no chamado “Great Stink of 1858”, ou “O Grande ‘Fedor’ de 1858.”

No entanto, a Primeira Revolução Industrial também traria as primeiras de muitas barreiras-artefato da era moderna: ainda no século XIX, as primeiras ferrovias eram construídas não apenas no continente europeu, como também nas Américas

Artefatos,segundoodicionárioHouaiss:

1 objeto, dispositivo, artigo criado pelo homem, ger. para um im prático

2 antrpol, arql forma individual de cultura material ou produto deliberado da mão de obra humana

2.1 objeto remanescente de determinado período histórico

e no leste asiático. A locomoção de alta velocidade criaria uma situação até então inédita: um eixo de mobilidade que de fato representava um perigo à vida humana, além de ser uma óbvia barreira para a mobilidade urbana de então. Esse fato é evidenciado pela iniciativa da Municipalidade da capital inglesa que, com a instalação das primeiras ferrovias em Londres em 1844, viu-se obrigada a reorganizar completamente os fluxos e uso do solo da cidade. 03

Barreiras-artefato,conceitoproposto: Uma barreira criada artiicialmente pela humanidade. Em sua maioria, são objetos lineares de grande escala com uma forma ísica deinida, como Rodovias, Ferrovias e Oleodutos. Contudo, sobretudo em tempos primitivos, barreiras-artefato também podem ser construtos do inconsciente coletivo que acabam tomando forma ísica com o tempo, como as Rotas de Seda.

“(…). Essas indústrias pesadas com seus requisitos volumosos necessitaram de instalações ferroviárias especiais tenderam a evitar os preços altos de terrenos centrais e buscar acomodações suburbanas ou junto a rios.

Essa redistribuição gradual de usos era por vezes dada demarcações lineares especíicas na forma de enormes novos elementos da cena urbana na década de 1840, o viaduto érreo, serpenteando através de moradias da classe trabalhadora no nível das coberturas, “prendendo” áreas socialmente e interseccionando-as isicamente.

Ocasionalmente, esses grandes viadutos de pedra eram construídos para garantir a elevação correta para a travessia de um rio ou acesso a um terminal, mas normalmente sua principal função era impedir o fechamento de vias, e foi essa característica que as deu grande uso em todo o país. Cada grande cidade tinha seus longos segmentos de trilhos elevados, mas talvez o mais notável exemplo seja o da Junção Sul de Manchester.” 03

De fato, os preços de seguros imobiliários para propriedades adjacentes às ferrovias subiram consideravelmente nesse período e, ainda que os terminais destinados ao serviço de passageiros valorizassem o comércio em seu entorno imediato, essa nova barreira linear urbana degradou ainda mais as áreas empobrecidas onde eram comumente instaladas.

“’Não houve melhoras em distritos próximos ao viaduto. Ainda temos os mesmos índices de propriedades de baixo valor que lá

Limite,segundoodicionárioHouaiss:

1 linha que determina uma extensão espacial ou que separa duas extensões;

3 ig. o que determina, marca os contornos de um domínio abstrato ou separa dois desses domínios

4 ig. linha que marca o im de uma extensão (espacial ou temporal); conim

5 ig. o que não pode ou não deve ser ultrapassado

estavam anos atrás quando o viaduto foi construído.’ Outras partes de Manchester haviam observado um crescimento de 75% nos anos após a instalação da Junção Sul de Manchester, estimou-se, mas valores às imediações do viaduto mantiveram-se estáticos.”

“Em outras cidades em que a linha érrea não era elevada, mas passava a nível da rua através de enclaves de propriedades ainda não arruadas formalmente, o efeito foi menos pronunciado. (...). Até a metade do século, leis menores já denotavam “áreas de sombras” criadas pela malha de linhas suplementares instaladas de maneira barata através de “jardins” desertos, estrumeiras e barreiros (...). Dentro de duas décadas o desenvolvimento expansivo transformaria essas áreas subutilizadas em potenciais áreas centrais de grande valor, mas o labirinto de linhas érreas impediu o desenvolvimento dos terrenos.” 03

Em outras palavras, a infraestrutura inevitavelmente necessária para a instalação de eixos de mobilidade de alta velocidade acabou sendo tão prejudicial para a dinâmica urbana quanto o próprio eixo e os usos industriais que a acompanham, seja na forma de áreas residuais de segurança e descontaminação ou viadutos que buscam inutilmente desconectar de maneira quase que milagrosa as ferrovias da dinâmica pedestre da cidade.

Naturalmente, as áreas residuais às imediações de eixos de mobilidade de alta velocidade tornavam-se inutilizáveis e desperdiçavam todo o seu potencial na falta de planejamento prévio e tratamento adequado. Esse novo gênero de barreiras-artefato de escala urbana retomam uma situação que não era vivida pela humanidade (numa escala tão grande) desde seus primeiros passos na engenharia de pontes e transportes fluviais.

Tecnologia,segundoodicionárioHouaiss:

1 teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais oícios ou domínios da atividade humana (p.ex., indústria, ciência etc.)

2 p.met. técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular

03. Século XX: abandono das barreiras obsoletas e a deterioração das orlas de barreiras de mobilidade

O início da segunda revolução industrial viu a ascensão de um fenômeno conhecido como “compressão espaço-temporal”, termo cunhado inicialmente por David Harvey em 1989 que se refere a quaisquer tecnologias ou eventos que realizem um encurtamento da percepção humana de espaço-tempo. Alguns desses elementos incluem a máquina de fax, telefone, televisão e transportes de alta velocidade (coletivos ou não). Essa mudança de paradigmas literalmente aumenta o valor efetivo de tempo, visto que o indivíduo era agora capaz de consumir e produzir muito mais informações num mesmo intervalo temporal que sua contraparte pré-industrial.

Assim, populariza-se o veículo automotivo privado: não mais era suficiente deslocar-se em grandes grupos para destinos genéricos; o “homem moderno” usava de sua nova independência de mobilidade para realizar todas as suas tarefas; das mais triviais e cotidianas (como ir às compras e visitar amigos) às mais complexas (como transporte de carga) almejando a otimização de suas preciosas horas, como denota Ivan Illich:

“Além de uma determinada velocidade, veículos motorizados criam afastamentos que somente eles podem encurtar. Eles criam distâncias para todos e as aproximam somente para alguns.” 04

Para acomodar esta nova necessidade, mais infraestruturas foram construídas, desta vez na forma de grandes vias expressas, pavimentando as ruas já existentes e demarcando definitivamente uma separação espacial entre os fluxos veicular e pedestre com o objetivo de atingir patamares mais elevados de velocidade e segu-

Elemento,segundoodicionárioHouaiss: 2 parte constituinte de um todo 5 recurso, subsídio, informação

rança, agilizando o dia-a-dia da vida moderna. Contudo, essas novas soluções seriam afligidas pelos mesmo problemas que antes inviabilizaram a presença de vias férreas em centros urbanos, exceto que desta vez elas não estavam restritas aos subúrbios e zonas industriais. O fluxo veicular crescia em densidade e velocidade nos centros urbanos, relegando os pedestres às suas margens e limitando seus fluxos de travessia a locais predeterminados. Ou seja, as necessidades e infraestruturas que serviam aos automóveis eram efetivamente priorizados às necessidades daqueles que optavam pela locomoção pedestre.

Assim, logo se veriam abandonadas as antes populares vias ferroviárias, substituídas pela rede de autoestradas que interliga as cidades americanas e que foi popularizada pelos estímulos econômicos dados pelos governos de diversos países às montadoras de veículos automotivos (fato auxiliado pela lentidão de desenvolvimento tecnológico no setor ferroviário e no declínio de tecnologias a vapor). Por exemplo, já em 1966 apenas 2% de todas as viagens intermunicipais realizadas nos Estados Unidos eram feitas através de transporte ferroviário, e seus antes ativos trilhos agora caíam em desuso e deterioração. 05

A conexão de centros urbanos através de vias de alta velocidade também significaria sua adequação às peculiaridades das autoestradas, o que, dentre outras coisas, significou que a velocidade dos fluxos dentro da cidade também deveria aumentar. Essa velocidade fez com que as vias locais se tornassem ainda menos adequadas ao fluxo de pedestres, que foram literalmente isolados a seus cantos. Salvo ruas de baixo movimento, o sistema viário tornou-se um catalisador de mudanças que cada vez mais isolavam o cidadão.

Jeff Speck descreve um estudo realizado por Patrick Condon que demonstra objetivamente que investimentos em autoestradas e vias de altas velocidades efe-

desvalorizam o valor de mercado de terrenos nas cidades que as recebem. Esse estudo, chamado “Cidades Canadenses, cidades Americanas: nossas diferenças são as mesmas,” comparou o desenvolvimento de diversas cidades Canadenses e Estadunidenses, e conclui o seguinte:

“[...] essas cidades [no Canadá e nos Estados Unidos] se mostraram quase idênticas em 1940 e então partiram em direções diferentes (de desenvolvimento) baseado no investimento relativo às estradas. Não importava se a cidade era Canadense ou Estadunidense: o histórico de investimento no sistema rodoviário era tudo o que você precisava saber para prever o histórico do mercado imobiliário.

[...] gráicos de rodovias e mercado imobiliário quase exatamente em oposição um ao outro como uma ampulheta deitada.

Acontece o seguinte: na década de 1960, a construção de estradas enverga para cima, enquanto os valores de propriedades mantêm-se planos. Na década de 1970, a construção de estradas lexiona para baixo, e valores de propriedade sobem. Na década de 1980, a construção de estradas lexiona para cima e valores de propriedades caem. Finalmente, na década de 1990, o investimento em estradas lexiona para baixo e valores de propriedades sobem novamente.” 06

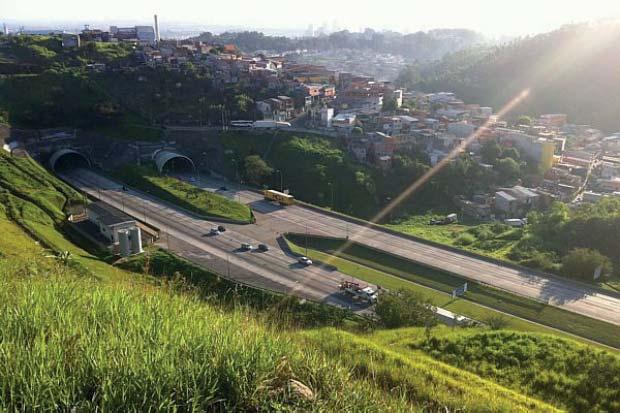

Em suma, a mesma acessibilidade e independência que foi (e até certo ponto ainda é) celebrada culturalmente agiu de maneira degradante sobre a economia urbana. Essa influência pode ser observada ainda hoje: no Brasil, diversas favelas ins-

talam-se às margens de grandes autoestradas, em terras de valor imobiliário reduzido sobretudo por sua inacessibilidade e proximidade ao barulho e poluição das rodovias. A desvalorização de terras adjacentes a vias de alta velocidade as torna desinteressantes para o mercado, o que frequentemente as transforma em áreas desocupadas ou subutilizadas por sua baixa densidade e ocupação. Esse fenômeno pode ser observado em cidades como São Bernardo do Campo, onde a Rodovia Anchieta, antes o elemento central de articulação morfológica da cidade, viria a tornar-se uma cone-

xão de alta velocidade entre o litoral e o interior do estado vital à economia do país, ao mesmo tempo em que suas margens são subutilizadas ou ocupadas por assentamentos irregulares – efetivamente transformando-a numa barreira nos mesmos moldes das primeiras ferrovias, que sofreram uma deterioração um pouco diferente. Em muitos casos, as linhas férreas acabaram por cair em desuso ao mesmo tempo em que o setor industrial evacuava os grandes centros urbanos. Na região metropolitana de São Paulo, a trivialidade da mobilidade independente (ainda que dificultada pela densidade dos fluxos que resulta em baixas velocidades médias de tráfego) aliada à força dos movimentos sindicais e, em geral, aos altos custos de produção na metrópole induziu o setor a realocar-se no interior do estado, como no caso das montadoras Hyundai e Volkswagen.

“Em 1970 houve uma decisão do governo que visava a descentralização industrial da metrópole paulista, como desincentivo à migração entre regiões. Essa decisão foi reletida em 1990, ano em que o Rodoanel foi implantado, e coincidente (sic) foi o mesmo período em que houve uma abertura do governo às importações. Isso gerou competição entre indústrias nacionais e estrangeiras e culminou no processo de desindustrialização, e em alguns casos readequação de estratégias locais. As indústrias acabaram por transformar seu processo de produção ou vendendo as plantas industriais para o uso comercial e de serviços como aconteceu em São Bernardo, que possui toda sua estrutura econômica voltada ao setor industrial. Dessa forma, a dinâmica da produção social do espaço urbano se modiicou na década de 1990, atrelando-o ainda mais ao desloca-

mento da capital, pessoas e mercadorias, intensiicando o processo de segregação socioespacial.” 07

Esse movimento é uma ocorrência comum em todo o mundo, acelerado principalmente pela intensificação do câmbio entre os hemisférios Norte e Sul do planeta, conforme descrito por Steven S. Saeger em seu artigo Globalização e Desindustrialização: Mito e realidade na OECD de 1997, onde aponta a desindustrialização como um movimento natural de países em desenvolvimento que, ao começarem a se envolver em comércio internacional, passam a depender de outras potencias industriais (como no caso da relação entre Brasil e China).

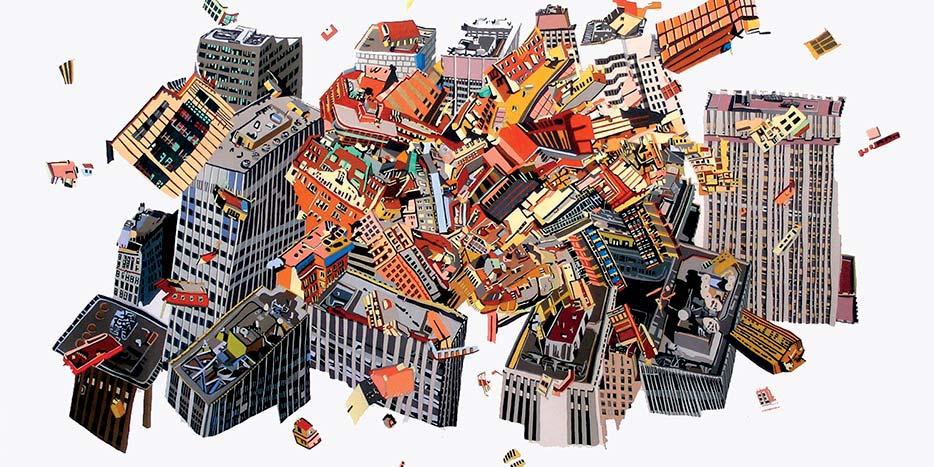

Esse processo de desindustrialização deixa suas marcas na cidade na forma de galpões industriais abandonados, áreas desocupadas ou de ocupação irregular e antigos centros urbanos desadensados frequentemente organizados por um elemento linear de mobilidade que um dia fora sua conexão com o restante da cidade. Nesse caso, essa trilha de “desocupações” ou “subocupações” age como uma extensão das barreiras-artefato que as organizam, ampliando a influência de sua ação limitante sobre o restante da cidade, segregando populações que não têm opção senão ocupar essas áreas e dificultando ainda mais o processo de travessia e interconexão da cidade fragmentada. Enfim, o tempo viria a registrar as consequências que estas (novas e antigas) barreiras de mobilidade urbana viriam a trazer para a cidade, tanto econômicas quanto sociais e morfológicas. Conforme esses eixos de mobilidade eram abandonados, bairros inteiros caíam em desuso e abandono, transformando-se em antros de pobreza e criminalidade. Mas esse fenômeno não é exclusivo às áreas abandonadas: autoestradas que cortam a cidade, vias expressas e outros eixos de alta velocidade deixam em suas imediações um rastro de subutilização e deterioração física e de valores

imobiliários. Interrupções da malha urbana, muitas vezes intransponíveis até mesmo com o uso de automóveis, impedem a livre travessia da cidade, que ocorre apenas em pontos pré-determinados que frequentemente não atendem à demanda.

Assim, pode-se enxergar uma série de tendências repetidas ao longo da história em situações envolvendo barreiras lineares na escala urbana. Inicialmente, são encaradas pela humanidade como um limite a ser transposto, mas também uma fonte de “nutrientes” (alegóricos ou literais) para a cidade. Eventualmente, tornam-se elementos desconexos da situação urbana por seu isolamento da população, com um impacto intrinsecamente negativo sobre seu entorno imediato que acaba relegado à população menos favorecida.

Mas esses mesmos elementos, estivessem eles presentes no surgimento das cidades que afligem e servem ou não, possuem um enorme potencial inerte de transformação justamente por conterem o mesmo caráter linear que fez com que rios, por exemplo, se transformassem em berços de desenvolvimento de sociedades inteiras em tempos antigos. Seu alcance físico linear e sua influência na forma que a cidade toma não devem ser subestimados, e podem, de fato, ser usados como catalisadores de desenvolvimento. Uma inversão no isolamento que esses eixos causam: desvalorização em enriquecimento, abandono em adensamento – um regresso do parasitismo ao comensalismo.

Contudo, é necessário mencionar que a principal diferença entre os potenciais das barreiras naturais e as barreiras-artefato na escala urbana não é apenas histórica. De fato, enquanto as barreiras naturais como rios e orlas litorâneas podem voltar a ser não-barreiras (barreiras facilmente atravessadas que beneficiam a dinâmica da cidade e mantém um relacionamento próximo para com seus habitantes) com esforços como de despoluição e reconexão com a malha urbana, barreiras-artefato dificilmente

Barreirasnaturais,conceitoproposto:

Toda e qualquer barreira cujo surgimento é decorrente de modiicações não-aritrárias e sem a interferência da humanidade. Alguns exemplos típicos de barreiras naturais incluem rios, cadeias de montanhas, vales, linhas costais, cânions, pés de montanhas e muitos outros.

poderão reter essa característica, ao menos a curto prazo. Mas essa dificuldade, é claro, varia conforme o caso.

Barreiras-artefato inutilizadas podem ter suas infraestruturas transformadas, ganhando um novo uso completamente diferente do original. Esse tipo de caso pode ser observado, por exemplo, no High Line de Nova Iorque, onde a estrutura de um trem elevado que serpenteava por entre os prédios foi transformada em um parque linear que estimulou o comércio de pequeno porte às suas margens e aumentou o valor imobiliário dos terrenos e apartamentos às suas adjacências. 06

Já as barreiras-artefato que ainda se mantém em uso, como no caso das vias expressas que cortam os centros urbanos, sua reintegração com o restante da cidade numa escala diferente daquela em que trafegam os automóveis é muito difícil (salvo o caso de usos de interrupção programada, como o Elevado Costa e Silva, na cidade de São Paulo). Nessas instâncias, sua transformação em não-barreiras se dá principalmente através do tratamento de suas margens, na maior parte dos casos deterioradas, usando o potencial organizacional desta barreira linear aliado à realização de processos como os de insumos urbanos (“urban inills” 06), reutilização de estruturas abandonadas e formalização de ocupações irregulares que não se encontrem em áreas de risco ou preservação ambiental.

Trata-se de uma iniciativa sustentável em todas as dimensões: ecológica, social, econômica e histórica.

Não-barreiras,conceitoproposto: Barreiras existentes (naturais ou -artefato) que têm seu caráter limitante trivializado por travessias, inserção em seu contexto ísico, facilidade de acesso e, principalmente, através do reconhecimento de seu impacto positivo na dinâmica cotidiana por parte daqueles que dependem dela. Alguns exemplos incluem rios usados para pesca e mobilidade, o Highline de Nova Iorque, orlas de lorestas, o Elevado Costa e Silva quando fechado para pedestres e muitos outros.

04. Conclusão: 01

Propõe-se então que, mesmo nos casos de novas barreiras-artefato ou antigas barreiras naturais abandonadas, é possível o aproveitamento de sua força organizacional centrífuga para estimular o desenvolvimento de áreas antes devastadas pelo abandono destas mesmas barreiras. Nos casos de elementos existentes no início do crescimento da área urbana, esse processo começa no entendimento do papel dessas barreiras na dinâmica de seu entorno, enquanto nos casos de novas barreiras deve-se acompanhar as tendências regionais passadas para agir em preparo e evitar futuras deteriorações.

Lista de Referências:

01 - ELISSEEFF, Vadime (2000). The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce apud Wikipedia, página sobre rotas de comércio. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_route>. Acesso em 18/03/2016.

02 - BRIERLEY, Gary J.; FRYIRS, Kirstie A. (Org.). Sustainable Landscape Planning: The Reconnection Agenda, Paul Selman & River Futures: An Integrative Scientific Approach to River Repair. Londres: Routledge, 2012

03 - KELLET, John R.. The Impact of Railways on Victorian Cities. Londres: Routledge, 2007.

04 - ILLICH, Ivan. Stock Image Toward a history of needs. Nova Iorque: Pantheon Books, 1978.

05 – How Stuff Works. Disponível em <http://history.howstuffworks.com/american-history/decline-of-railroads1.htm>. Acesso 27/03/2016

06 - SPECK, Jeff. Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time. Nova Iorque: Farrar, Straus And Giroux, 2012 apud CONDON, Patrick. Canadian Cities American Cities: Our Differences Are the Same. 2004. Disponível em: <http://www.jtc.sala.ubc.ca/newsroom/patrick_condon_primer.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2016.

07 - DOS ANJOS, Aline Cássia M., Nas Bordas: espaços educativos para reestruturação urbana, página 68

Imagens

1 – Wikipedia, página sobre rotas de comércio. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_route>. Acesso em 18/03/2016.

2 – Biblioteca Digital Mundial. Disponível em: <http://www.wdl.org/en/item/3956/zoom/>. Acesso em 22/03/2016.

3 – Disponível em: <https://c2.staticflickr.com/4/3283/3127531637_3664a7ca8f_b.jpg%20em%20 22/03/2016>. Acesso em 22/03/2016.

4 – Hemmings Daily. Disponível em: <http://assets.blog.hemmings.com/wp-content/uploads//2012/01/NYC1950s_01_1400.jpg>. Acesso em 23/03/2016.

5 – O Estado de São Paulo. Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,favela-com-7-mil-barracos-se-forma-as-margens-do-rodoanel,1155638>. Acesso em 22/03/2016.

6 – “Fragmented City” por Susan Logoreci. Lápis de cor sobre papel. Disponível em <http://susanlogoreci.com/portfolio/available-work/#img-1/18/FragmentedCity.jpg>. Acesso em 19/11/2016.