UNA MISSIONE IMPEGNATIVA E DIFFICILE

Quella del cappellano penitenziario è una missione impegnativa e difficile: un pastore per tante, troppe pecore che si ritrovano loro malgrado all’interno dello stesso gregge; e non sempre sono disposte a farsi guidare. Il ministro del culto all’interno di un carcere è come un centro di gravità intorno al quale ruota una molteplicità di fattori. Il suo ruolo comprende, infatti, tutta una serie di attività che vanno dall’assistenza spirituale a quella materiale e, a volte, anche giuridicoamministrativa del condannato.

Difficile star dietro alle “domandine” della varia umanità rinchiusa nel piccolo spazio di una cella. Difficile accontentare tutti e, soprattutto, in fretta, ovvero quando il bisogno è più impellente. Ecco, allora, che il cappellano penitenziario è anche uno “specialista in salti mortali”. Una specializzazione che si consegue in un’università molto particolare: quella che insegna la difficile arte di servire il prossimo.

19 i

Una missione, ma anche un lavoro

Chi è padre Vittorio Trani?

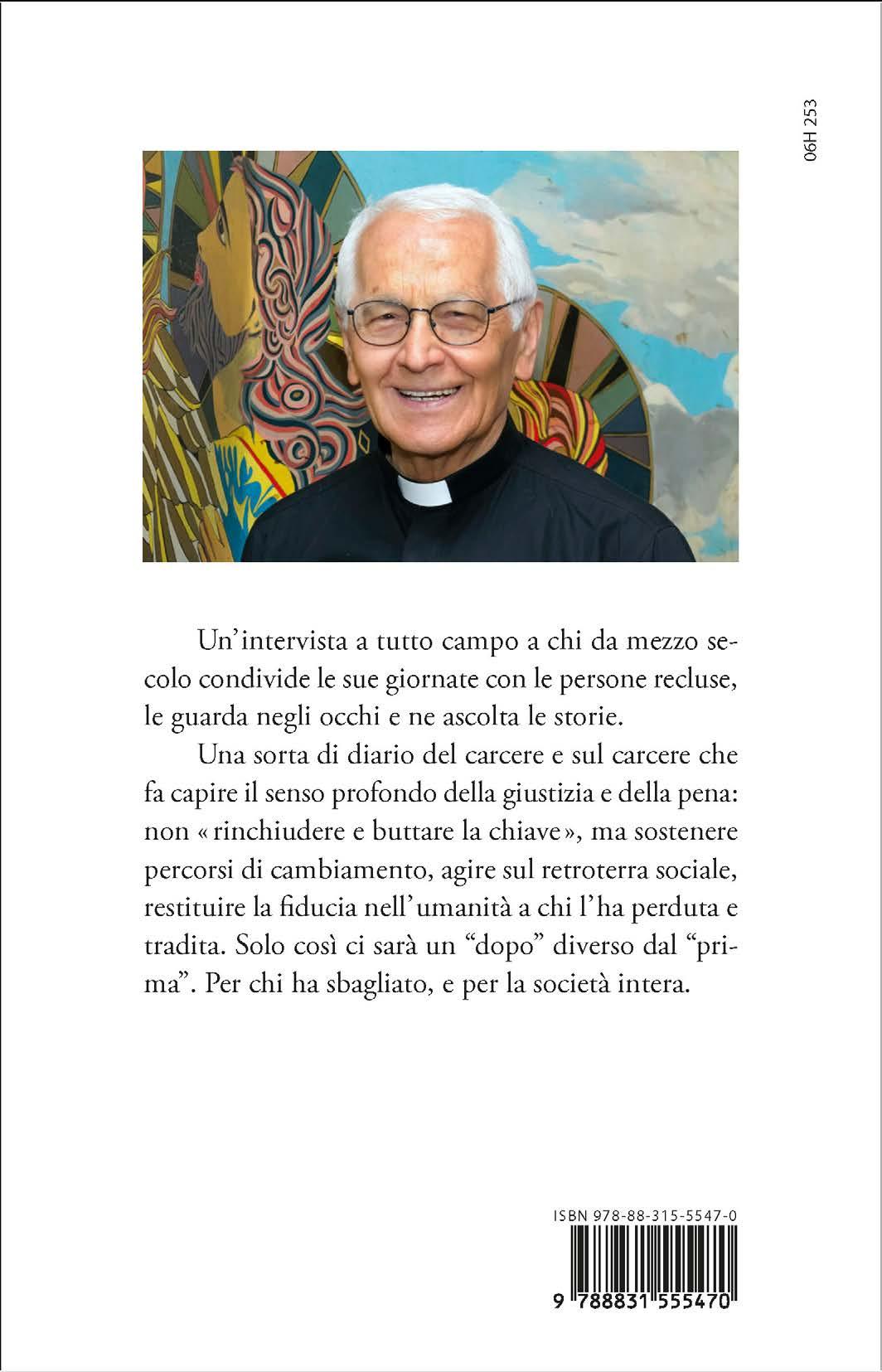

Sono un francescano conventuale, ho settantanove anni e da cinquanta mi trovo, in qualche modo, dietro le sbarre. Sarei potuto uscire anch’io, come tanti altri. Ma non l’ho fatto. Percorro le sezioni di Regina Coeli da decenni: gli stessi blindi, le due rotonde, l’area verde che è una piccola oasi. E incontro ogni giorno centinaia di volti, quelli dei reclusi: si accavallano, si susseguono, si rincorrono, a volte – spesso – tornano. Occhi e mani che chiedono aiuto, attenzione. Soprattutto dignità. È per questo che, dopo mezzo secolo, mi trovo ancora qui. Per il cappellano la giornata in carcere è come la strada che va da Gerusalemme a Gerico per il Buon Samaritano: ci si imbatte in qualche malcapitato che ha bisogno di essere accudito. Ogni giorno. Per i 365 giorni dell’anno.

Qual è la funzione del cappellano, quali requisiti bisogna avere per poterla svolgere e da chi viene scelta la sede in cui deve operare?

La figura del cappellano penitenziario è disciplinata dalla Legge 4 marzo 1982, numero 68. All’articolo 1 è scritto che « negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, a uno o più cappellani ». Tale legge precisa, inoltre, che « l’attività svolta dai cappellani non si esaurisce all’interno delle strutture penitenziarie, ma prevede, forse ancor di più, una grande operatività anche sul territorio,

20

ove risiedono le famiglie e dove si vanno a eseguire le pene alternative alla detenzione previste dall’attuale legislazione ». Tecnicamente è la Provincia del proprio ordine religioso che indica al vescovo il prete designato a essere cappellano; il vescovo, a sua volta, lo presenta al Ministero della Giustizia, ovvero all’ente che provvede a fare la nomina.

A me l’incarico è stato dato appunto dalla Provincia romana dei Frati minori conventuali, cui appartengo, che dal 1947 ha assunto la cappellania di tutte le carceri di Roma. Nel 1972, mi fu chiesto di andare a Rebibbia in un settore di reclusi giovani, essendo quasi coetaneo di molti di loro. Successivamente lasciai il carcere per un breve periodo, essendo destinato ad altri incarichi dalla Provincia stessa: sono stato parroco e poi membro del governo provinciale. A Regina Coeli sono arrivato nel 1978 per sostituire lo scomparso padre Luigi Cefaloni, un mio confratello, che svolgeva questa funzione dal lontano 1947.

Lei è stato parroco, oggi è cappellano della Società Sportiva Lazio e, appunto, del carcere. Che cos’hanno in comune tutti questi ambienti?

Hanno in comune la persona umana. Soltanto la persona umana. E non è poco. In parrocchia, il primo anno, dicevo messa in uno scantinato, non avevamo ancora la chiesa. Eppure, nonostante le difficoltà, ebbi trecento bambini che quell’anno celebrarono la loro messa di prima comunione. E con loro c’erano i genitori, i parenti… insomma, quel disagio strutturale aveva unito la comunità, l’aveva resa una umanità salda. Il carcere, dal canto suo, presenta anch’esso un’umanità che

21

affascina, perché perfino in un ambiente così ostile e delicato si scoprono situazioni umane straordinarie. E infine, in un ambiente tanto diverso come quello di una squadra calcistica di serie A, mediaticamente alla ribalta, il mio obiettivo è sempre la persona umana. Approdai alla Lazio perché, nel 1992, l’allora allenatore Dino Zoff e il team manager Maurizio Manzini mi chiesero di diventare assistente spirituale della squadra. Ci eravamo conosciuti proprio in carcere, durante una visita dei giocatori a Regina Coeli. In quegli anni i calciatori erano meno impegnati di oggi: avendo meno obblighi a livello europeo, giocavano solo la domenica, e un paio di volte nel corso dell’anno era facile ospitarli per una visita ai reclusi. Io accettai l’incarico, ma feci presente che per me sarebbe stato impossibile seguire la squadra nelle trasferte; il mio impegno si sarebbe quindi esaurito tra le “mura domestiche” di Roma. Così a febbraio iniziammo questa avventura. Inizialmente ci incontravamo all’Hotel degli Aranci ai Parioli, poi, a Formello. A livello personale mi imposi una linea che ho mantenuto con coerenza ferrea: essere in mezzo e accanto ai giocatori, come prete, come amico, come punto di riferimento per tutto ciò che attiene la sfera religiosa, ma con l’attenzione di liberare il rapporto con loro da quel “di più” che una certa cultura del divismo riserva anche ai calciatori. Io, per esempio, non ho mai fatto una foto insieme a loro vestiti con la divisa. Ho ricordi soltanto di momenti celebrativi: matrimoni, battesimi, circostanze particolari…. Ecco, quindi, che cosa unisce tutti gli ambienti: l’essere umano, che sia parrocchiano, calciatore, carcerato. Sotto qualsiasi livrea c’è lo stesso soggetto che deve es-

22

sere affiancato, conosciuto, amato. Questa è la missione del prete. È la stessa sotto ogni cielo.

Che cos’è che l’ha spinta a prestare la sua opera in carcere, oltre naturalmente al comandamento della sesta opera di misericordia, elencata al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che indica appunto di visitare i carcerati? Detto con altre parole: ha proprio scelto questo lavoro, o si è trattato di un ripiego?

No, nessun ripiego. All’inizio ho semplicemente obbedito ai miei superiori: mi fu chiesto di svolgere un servizio in carcere e io ho accettato. Nel corso di tutti questi anni, nello scorrere dei decenni, avrei certamente potuto cambiare attività: ho avuto diverse opzioni. Ma ho scelto di proseguire, perché credo in questa missione. Non esiste per un presbitero spazio pastorale più stimolante del carcere, dove Qualcuno ha piantato la sua tenda. Ma anche da un lato semplicemente umano, ci si trova in un osservatorio unico che permette di decifrare gran parte del mistero del cuore della persona. È stato scritto che il carcere è il crocevia delle passioni: una definizione che mi trova assolutamente d’accordo.

Quale comunità è più difficile da guidare spiritualmente: quella parrocchiale o quella carceraria?

Ogni ambito pastorale ha le sue difficoltà. L’esperienza da parroco è unica: la comunità ecclesiale ha al suo interno tutte le componenti che la rendono porzione completa del popolo di Dio. È un servizio in una realtà variegata, in cui si è a contatto con tutto il ventaglio delle situazioni e delle problematiche di questo mondo.

23

Uno dei crucci, stando in parrocchia, è vedere molte famiglie lontane dalla religione, tanti giovani che navigano a vista per quanto riguarda i valori…

Nel carcere, invece, c’è una realtà particolare, composta da persone accomunate da vicende negative a causa delle quali scontano una pena. Le difficoltà per il prete sono maggiori, a causa della situazione di ogni persona e delle complicazioni logistiche specifiche di quell’ambiente. Questa comunità è certamente scomoda, ma è sempre Chiesa. Il cappellano deve avere una particolare vocazione per svolgere questo servizio, oltre all’attitudine all’accoglienza e al dialogo per relazionarsi con uomini e donne che hanno idee, convinzioni, regole di comportamento completamente diverse gli uni dagli altri. È chiamato a dare il massimo, in modo che tutti si sentano accolti, considerati e, anche, rispettati nelle loro diversità.

In occasione della celebrazione del Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II tracciò la via maestra per l’impegno pastorale del cappellano che si trova a operare con persone di lingue e religioni diverse: egli deve individuare, disse, il fattore che accomuna tutti, cioè l’umanità. Il suo messaggio del 9 luglio di quell’anno si conclude significativamente così: « Ai detenuti e alle detenute di ogni parte del mondo assicuro la mia spirituale vicinanza, tutti stringendo a me in un ideale abbraccio quali fratelli e sorelle nell’umanità ».

Che tipo di lavoro è il suo?

Il servizio in carcere è una sfida, tra un messaggio che vuole essere il lievito di una cultura nuova fatta di serie-

24

tà, attenzione, solidarietà e la deprimente logica che si ferma al « chi sbaglia deve pagare ». L’errore fa parte dell’esperienza umana, ma non distrugge certo la sua dignità. È sulla lettura di una simile affermazione che si gioca il mio rapporto con la persona detenuta. Chi si ferma all’errore cade nella tentazione di considerare colui che sbaglia come un individuo “declassato”, in qualche modo spogliato della sua dignità. Chi invece guarda la persona segue un percorso mentale diverso.

L’errore va combattuto con severità e fermezza, ma la persona va comunque salvata: i binari su cui deve muoversi la civiltà sono questi. Una comunità che vuole dirsi civile deve poter guardare i suoi membri che sbagliano come cittadini chiamati a vivere come tutti gli altri. Se così non fosse, si getterebbe al vento tutto lo sforzo (economico, sociale…) che viene messo in atto per tenere in piedi l’apparato della giustizia. È la strada più difficile da percorrere, questa, ma a ben vedere è anche l’unica.

Lavorare in carcere è quindi trovarsi sulla breccia, tra due fuochi, a mediare continuamente. Il bello è che già si sa in anticipo che non si vedrà la fine della battaglia. Però c’è la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità: cosa non secondaria, e sicuramente non inutile.

Quanto tempo richiede questo lavoro?

Premetto che mi sento il prete a cui è affidata la porzione di Chiesa che è Regina Coeli nella sua globalità: quindi il personale, gli agenti, i reclusi. Ho la fortuna di svolgere l’impegno a tempo pieno, il che vuol dire che

25

la giornata intera è dedicata al carcere: sia all’interno, sia all’esterno, per occuparmi delle varie incombenze che possono essere utili per i reclusi. Con me opera anche un altro confratello, sempre nel ruolo di cappellano. Entro in carcere alle nove di mattina. Rimango nel mio ufficio a disposizione di tutti coloro che sono ristretti nei vari settori che compongono il penitenziario. Coordino l’opera pastorale che si giova della preziosa collaborazione di altri preti e dei tanti volontari dell’associazione Vo.Re.Co., che portano avanti un lavoro encomiabile all’interno dell’istituto: sono una vera e propria colonna portante. La mia giornata non è poi così diversa da quella di un normale parroco che offre la sua presenza alla comunità. Un aiuto spirituale, ma anche molto concreto

Il suo stile è improntato all’umiltà, al silenzio, alla prudenza e alla discrezione: un approccio che fa parte del corredo di un cappellano.

La capacità di entrare in dialogo con tutti è sicuramente un dono connaturato alla singola persona. Tuttavia, negli anni ho maturato la convinzione che la componente umana nel presbitero è la sua carta di identità: se la smarrisce, soprattutto nel primo approccio con il recluso, ha perso tutto, e non recupererà più quell’uomo oquella donna. Un comportamento improntato al rispetto e all’umiltà è il percorso migliore per avvicinare tutti, una linea guida per essere accanto a chi è in difficoltà. Occorre andare oltre le miserie umane, per dialogare in

26

profondità. L’atteggiamento di attenzione e ascolto rimane sempre quello più costruttivo: a noi preti viene chiesta l’attitudine a diventare uomini che si fanno incontrare. Possiamo dire che è questo il tassello che non può assolutamente mancare nel corredo del cappellano.

Come la accolgono le persone appena arrivate?

In genere chi viene arrestato ha bisogno di confrontarsi con operatori non istituzionali, che possano ascoltare la sua verità: è un bisogno profondo. Il cappellano è tra le figure più ricercate, non tanto per l’aspetto strettamente religioso, quanto come persona di fiducia con cui parlare liberamente, con cui sfogarsi. In carcere, per il cappellano, il dialogo è prima di tutto ascolto, che permette al recluso di fare una specie di riabilitazione di sé di fronte a una persona che rappresenta la società civile, il mondo esterno dal quale proviene. In sintesi, direi che i primi giorni della carcerazione sono un momento privilegiato per il cappellano, che è così in grado di gettare le basi per un rapporto che si può prolungare per tutto il periodo in cui il recluso rimane a espiare la pena.

Un aspetto molto importante della cappellanìa è la cosiddetta “assistenza materiale”. In che cosa consiste?

Stare vicino alla persona che ha bisogno di qualcosa di materiale non è mai un’assistenza fine a se stessa, ma rappresenta sempre l’occasione per far breccia nell’animo umano. Nessun gesto viene compiuto senza che a essere coinvolta sia la persona nella sua interezza. Quando una persona è condotta in cella e trova qualcuno che l’accoglie, anche il carcere cambia volto. Ricordo un epi-

27

sodio. Eravamo negli anni ’90, nel periodo caldo di Mani Pulite, quando diverse procure scoperchiarono la collusione fra politica e imprenditoria. Era di pomeriggio. Prima dell’ingresso nella grande rotonda c’era un signore distinto, girato verso la finestra, appena tradotto in carcere. Piangeva come un bambino: mi venne spontaneo mettergli la mano sulla spalla. Mi raccontò di essere l’amministratore delegato di una grande banca svizzera, arrestato appena sceso dall’aereo a Fiumicino. Ancora non conosceva bene il motivo dell’arresto; aveva solo capito che c’era per lui un mandato di cattura internazionale. Era venuto a Roma per partecipare a un incontro economico di alto livello, ed era finito a Regina Coeli. La sua vicenda giudiziaria poi si concluse, e lui tornò in Svizzera. Ma per anni, a Natale, non ha mai mancato di inviarmi un bigliettino di auguri, rammentando sempre l’importanza di « quella mano sulla spalla »: un gesto che in quel momento era stato di aiuto, di incoraggiamento, di vicinanza per superare lo shock legato all’arresto. Dentro una realtà difficile e dura come quella del carcere anche le più piccole azioni assumono un significato enorme, e toccano sempre l’animo.

Una missione non facile, la sua. Come supera gli ostacoli che certamente non mancano?

Le difficoltà spesso nascono da un senso di impotenza di fronte ai problemi enormi in cui ci si imbatte, a volte affrontati male o con poca attenzione nei confronti della persona. In alcuni contesti può anche capitare che sorgano incomprensioni con i responsabili dell’istituzione: attualmente a Regina Coeli abbiamo la fortuna di po-

28

ter contare su una collaborazione a tutto campo con le varie componenti del carcere, e questo permette sempre di trovare le soluzioni migliori. Forse l’impedimento più grande è però il carcere stesso: una struttura che determina un senso di malessere generale anche per chi non è ristretto, in quanto appare isolata dal resto della società, una sorta di cattedrale nel deserto con tanto vuoto intorno. Un’altra fonte di complessità risiede nella burocrazia che avvolge il mondo della giustizia, e che si traduce in una macchina spesso pesante e ingarbugliata.

La religione in carcere: un obbligo o una scelta?

La religione è sempre stata contemplata, e lo è tuttora (art. 15 dell’Ordinamento penitenziario), come un elemento fondamentale del trattamento, assieme a istruzione, lavoro, cultura e sport. Non a caso ogni struttura penitenziaria italiana “ospita” almeno un cappellano cattolico, stipendiato e dipendente dallo Stato nelle sue funzioni, nei suoi diritti e nei suoi doveri. Perché è così importante questa figura?

Perché assicura quella dimensione spirituale che è una prerogativa dell’essere umano. La funzione del cappellano garantisce a ogni detenuto che lo richieda lo svolgimento di una corretta vita religiosa: la celebrazione della messa e i sacramenti individuali, soprattutto la confessione.

Un tempo il cappellano faceva parte del Consiglio di disciplina del carcere, posizione che gli permetteva di ave-

29

re voce in capitolo nella valutazione del comportamento del condannato e che influiva sugli eventuali benefici. Poi questa posizione è stata eliminata: con l’immigrazione di massa dai Paesi di religione islamica, infatti, le prigioni italiane hanno visto una progressiva crescita di persone di fede musulmana e quindi il cappellano cattolico non rappresentava più l’intera popolazione carceraria. Secondo lei, è stata una decisione giusta o ha in qualche modo indebolito i reclusi?

Non la vedo assolutamente come una scelta negativa, anzi! Intanto io, pur quando potevo partecipare al Consiglio di disciplina, ho sempre rinunciato. Si creava, altrimenti, un grosso equivoco, perché il cappellano deve rimanere una persona libera, e il suo giudizio non deve influenzare coloro che sono deputati a decidere eventuali punizioni o benefici. Parallelamente, deve essere una scelta altrettanto spontanea quella di partecipare alla messa o anche semplicemente parlare con il prete. Se invece il cappellano fosse rimasto un membro del Consiglio di disciplina, ci sarebbe stato il rischio che i reclusi scegliessero di partecipare alle celebrazioni nella speranza di essere ben giudicati. Ma qualsiasi atto religioso, anche dentro un carcere, anzi ancor di più qui dentro, deve essere una scelta compiuta liberamente.

Seppur decaduto dal suo incarico di membro del Consiglio di disciplina, il cappellano carcerario continua a fare parte della commissione che redige il Regolamento interno e le modalità del trattamento penitenziario. Possiamo dire che rimane, quindi, una figura che ha un suo peso “politico”?

30

Consiglio di disciplina e Regolamento interno sono due realtà completamente diverse: il primo tocca le decisioni che riguardano strettamente la vita dei reclusi; il secondo, invece, ha carattere più anonimo perché riguarda le linee generali dell’istituto stesso. Io, appunto, ho sempre rifiutato di partecipare al Consiglio di disciplina per garantire rapporti liberi con i reclusi e per non correre il rischio di condizionare le loro scelte, soprattutto quelle relative alla pratica religiosa. Invece, ho lavorato molto per stendere il Regolamento interno. Farò sorridere un po’, accennando alla fine che ha fatto la nostra bozza di Regolamento: sono più di quindici anni che dorme in qualche scaffale del Ministero e aspetta di essere presa in considerazione. Siamo a Roma ed è simpatico sdrammatizzare il tutto con una frase cara al nostro poeta Trilussa, che dice: « Così va er monno », anche per il Regolamento di un istituto penitenziario! Chiesa e società: si può dare di più?

Impegnarsi a favore di quanti sono in carcere non significa disconoscere il dolore di chi ha sofferto e soffre a causa dei loro errori. Vuol dire soltanto aiutarli a tornare sulla retta via. Eppure, c’è una parte dell’opinione pubblica che non vuol sentir parlare di questo e sostiene che « Chi ha sbagliato deve pagare e basta ». È giustificabile tanto odio?

L’argomento carcere genera, com’è naturale ed evidente, reazioni contrastanti. Ognuno sembra avere nel cassetto la propria personale ricetta magica per risolvere il problema dei penitenziari. C’è chi non va tanto per

31

il sottile e riterrebbe meglio per tutti chiudere la porta e gettare la chiave. Chi, invece, liquida l’argomento in modo buonista: « Quei poveretti… ». Agli occhi di alcuni, poi, coloro che commettono reati sono soggetti irrecuperabili. Quello che si fa nei loro confronti, secondo questa logica, è quindi destinato a cadere nel vuoto.

Non pochi, però, sono coloro che si lasciano interpellare seriamente dal tema, spinoso e difficile, della giustizia. Ovviamente tutte le opinioni si ascoltano con rispetto e interesse. Sempre. Esse hanno il pregio di far capire che cosa “bolle” nel petto di chi ti sta di fronte. Tuttavia, parlare in astratto di giustizia, di pene, di carcere sembra essere abbastanza facile per tutti. La musica cambia radicalmente quando si guardano in faccia le persone. Vengono fuori le loro storie, aggrovigliate in una spirale di problemi di ogni tipo: povertà, situazioni familiari disastrate, ambiente sociale degradato, droga, malattie, alcol, prostituzione… Il reato, allora, diventa parte di un quadro molto più complesso e di difficile lettura, che ci porta a essere più prudenti nei giudizi.

Il cuore umano è un mistero, dappertutto e sempre. A volte può bastare una parola per farlo esplodere; a volte, invece, può rimanere di sasso di fronte a mille e affascinanti discorsi. E questo al di là e al di qua dei cancelli di ferro. In carcere non si va con la pretesa di cambiare le persone, bensì per piantare dei semi che possano far nascere percorsi di vita nuova. Si varcano certe soglie soltanto per fare un tratto di strada accanto a uomini e donne in difficoltà. Ma sempre con rispetto e passione. Quando si incontra una persona non si perde mai tempo. Si vive l’occasione di una semina che potrà avere, prima o poi, la stagione della crescita.

32

L’indifferenza verso le persone recluse è anche un problema di scarsa educazione civica?

Direi di sì. Certo, ognuno è libero di avere le proprie idee su tutto, quindi anche sul tema dell’esecuzione penale. Però questi sono argomenti che hanno un riflesso sul bene comune, perciò occorre la capacità di andare oltre l’emozione immediata, oltre la reazione “di pancia”. La pena deve servire a restituire alla società una persona diversa e migliore di quella che ha commesso un atto antisociale. Quindi, vanno pensate e messe in atto le modalità giuste che possano consentire di arrivare a realizzare questo obiettivo. L’intervento della società verso chi sbaglia non deve fermarsi all’aspetto punitivo, ma deve guardare oltre, al recupero della persona e al bene collettivo.

La Chiesa fa sicuramente già tanto. Potrebbe fare di più?

L’impegno della Chiesa sul carcere è sotto gli occhi di tutti: la maggioranza di coloro che operano in questo settore appartiene alla comunità cristiana; chi ha un percorso di fede, insomma, sa che dietro le sbarre c’è Cristo. Tuttavia, anche nella Chiesa c’è una parte robusta che ancora “naviga” lontano dalla linea evangelica tracciata dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo: « Ero nudo… ero malato, ero carcerato… e tu ti sei occupato di me ». Dunque, sì: la Chiesa ha fatto, e fa, molto; ma certamente può e deve impegnarsi di più anche in quest’ambito.

Regina Coeli, come qualsiasi altro carcere, assorbe una grande energia. Come si fa a rigenerarla continuamente?

33

Qualche anno fa, come racconto spesso, ho partecipato a un raduno di giovani che si è tenuto ad Assisi. Erano oltre tremila. Ogni volta concludevano i loro incontri con un canto che aveva nella frase « E vai » il momento più suggestivo; le parole erano accompagnate dal gesto della mano che si proiettava in avanti a dire: « Vai! Non fermarti di fronte alle difficoltà! ». Da allora, ogni mattina, mi ripeto lo stesso invito. Come incoraggiamento, come sostegno. Sento una passione vera nell’accompagnare queste persone che spesso sono sole, non hanno nessuno. Se chiudessi anche io gli occhi, come prete e come uomo, che cosa accadrebbe? Ho la consapevolezza che servendo gli ultimi degli ultimi sto davvero servendo Cristo. Ciò mi dà la spinta a essere un uomo di speranza anche tra le sbarre e il cemento che, a volte, nascondono perfino un pezzettino di cielo.

C’è qualcosa che l’ha convinta a rimanere per così tanto tempo a Regina Coeli?

Può sembrare banale, ma il motivo è … che mi sono trovato bene. Come uomo e come prete. Nonostante tutti i problemi. E la sera, quando faccio il punto della mia vita, mi accorgo che la giornata mi ha dato sempre qualcosa di bello per cui essere grato, una motivazione per arricchirmi, fosse anche soltanto un sorriso. Ecco, la verità è che in questi cinquant’anni sono stato felice. E non è poco.

34

INDICE

Prefazione del cardinale Pietro Parolin pag. 5

Introduzione di Agnese Pellegrini e Stefano Natoli » 11

Un racconto per iniziare » 15

I. Una missione imPegnatiVa e diffiCile » 19

Una missione, ma anche un lavoro » 20

Un aiuto spirituale, ma anche molto concreto » 26

La religione in carcere: un obbligo o una scelta? » 29 Chiesa e società: si può dare di più? » 31

II. il CarCere, Una realtà Che interroga tUtti » 35

Un carcere così non serve a nulla » 36 Regina Coeli, perché è un unicum » 40 Una nuova pastorale e una nuova cultura… anche degli agenti penitenziari » 47

III. i reClUsi non sono sCarti, ma Persone da affianCare pag. 51

Il carcere non è fatto di mura, ma di persone » 52

I limiti della giustizia umana » 59 Una società crudele e anestetizzata » 66

IV. Che Pena qUesta Pena Che PUnisCe ma non riedUCa » 69

Il carcere come specchio della società » 70 Le riforme del 1975 e del 1986 » 74 Le misure alternative » 76

La giustizia che punisce e allo stesso tempo ripara » 78 Un carcere che deresponsabilizza » 81

V. anChe i ristretti hanno diritto al diritto » 85

Il diritto all’affettività e alla sessualità » 86 Il diritto al lavoro e alla cura » 91 L’ipocrisia della società » 97

VI. la sPeranza della fede, la fede della sPeranza » 101

Dio dietro le sbarre » 102

I fratelli musulmani » 104

I papi in visita a Regina Coeli » 105 Perdono e pentimento » 111

VII. lo stigma Che rende Prigionieri a Vita » 117 Diritto all’oblio? » 118

Oltre a quelli dentro, bisogna educare chi è fuori pag. 125 Ipocrisia e speranza » 130

VIII. qUando la storia entra in CarCere » 133

Gli anni di piombo e il terrorismo » 134 La mafia di ieri e di oggi » 136 Tangentopoli » 137 L’immigrazione » 139 Le celle di Gramsci e De Gasperi » 141

IX. i Volontari, tessitori di giUstizia » 143 La comunità civile entra in carcere » 144 Il volontario cristiano » 148

X. ConClUsioni » 151

Un racconto per terminare » 155

L’alfabeto di padre Vittorio » 159

Appendice » 175

I discorsi dei papi in visita a Regina Coeli » 177 Una poesia » 199 Inquadramento di legge del cappellano penitenziario » 203 Il volontariato penitenziario » 207

Postfazione di don Antonio Rizzolo » 211

Vittorio Trani, presbitero francescano conventuale, è cappellano penitenziario dal 1972, e dal 1978 svolge questa funzione nella Casa Circondariale di Regina Coeli a Roma. Sempre a Roma è stato viceparroco nella parrocchia del Sacro Cuore, poi parroco nel quartiere di Torre Spaccata, poi ancora segretario e ministro provinciale dei Francescani. È redattore della rivista missionaria dell’Ordine e attualmente cappellano della Società Sportiva Lazio. Ha pubblicato Tra il serio e il faceto (20082).

Stefano Natoli è stato giornalista a Il Sole 24 Ore, oggi in pensione. Svolge attività di volontariato nella Casa di Reclusione Milano-Opera all’interno del laboratorio «Leggere Libera-Mente», che fa capo all’associazione culturale Cisproject. È membro dell’associazione Nessuno Tocchi Caino. Fra le sue ultime pubblicazioni: Passaggi migranti (2017) e Dei relitti e delle Pene. La questione carceraria fra indifferenza e disinformazione (2020).

Agnese Pellegrini, giornalista del mensile di salute BenEssere (Gruppo editoriale San Paolo), è volontaria nelle carceri di MilanoOpera e Regina Coeli (Roma). Ha lavorato con la Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana e collaborato con la sala stampa della Santa Sede per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2000. È stata direttrice responsabile del periodico Archébaleno. Attualmente è responsabile comunicazione del progetto «Il Senso del pane» nel carcere di Opera.

In copertina: © Hare Krishna / Shutterstock

€16,00