El planteamiento de erigir un monu mento en homenaje a los mineros y colocarlo en la Plaza del Minero se aprobó de manera unánime en 1953, en la gestión del dirigente Ga briel Porcel, quien, por decisión de una apoteó sica asamblea, fue elegido como secretario ge neral, y se terminó el proyecto del monumento durante la gestión de Irineo Pimentel, quien ocupó la Secretaría General del Sindicato Mix to de Trabajadores Mineros de Siglo XX en 1954, reemplazando a Gabriel Porcel, que ese año pasó a cumplir funciones en calidad de Control Obrero en la Empresa Minera Catavi.

La obra le fue encomendada al escultor oru reño Bracamonte y los trámites para su concre tización fueron gestionados por el sindicato. El escultor se fijó en la recia personalidad del obrero Félix Trujillo Omonte, lo miró de arri ba abajo y decidió que este perforista de inte rior mina, por su contextura física y su rostro de ‘k’achamozo’ (joven hermoso), era el modelo perfecto para plasmar el Monumento al Minero.

¿QUIÉN ERA, EN REALIDAD, EL MODELO?

En su expediente personal se establecen los siguientes datos: Félix Trujillo Omonte na ció en Quillacollo, Cochabamba, el 27 de febre ro de 1925. Era concubino de Angélica Tórrez Daga, natural de Poopó y nacida el 31 de mayo de 1930, con quien tuvo seis hijos: Carlos, Ger mán, Delfina, Victoria, Félix y Nora. Ingresó a trabajar en la empresa Patiño Mines, el 27 de febrero de 1942, el mismo año que se produjo la masacre minera en las pampas de Catavi. Le designaron la ficha número 5008 y el archivo con el dígito 50879, tras aceptar en el Depar tamento de Empleos, imprimiendo el sello de sus huellas digitales, las siguientes condicio nes impuestas por el Contrato de Trabajo:

En la Empresa, desde el día en que aceptó las condiciones del acuerdo laboral, prestó sus servicios como jornalero, enmaderador, carre ro y cabecilla perforista, en las secciones La Blanca, La Salvadora y Laguna.

El dirigente Gabriel Porcel aceptó la sugeren cia del escultor y determinó que a Félix Trujillo Omonte se le pagarán sus jornales por quince días hábiles, mientras estuviese posando como modelo delante del escultor, quien no demoró en indicarle las poses que debía asumir para que la escultura resultara tal cual tenía pensa do desde que le propusieron realizar un mo numento para colocarlo en la Plaza del Minero, como una prueba de que los campamentos y las poblaciones, que nacieron y crecieron al pie de una gibosa montaña, merecían tener un monu mento que representara al trabajador minero y fuese una suerte de emblema digno de ser ad mirado y respetado por propios y extraños.

El modelaje y diseño de la maqueta se lle varon a cabo en una de las viviendas del cam pamento Gualberto Villarroel, ante las mira das de algunos curiosos que se agolpaban en la puerta de la vivienda donde posaba Félix Trujillo Omonte, con la frente altiva y la mira da tendida en el horizonte, como anunciando el nacimiento de una sociedad sin explotados ni explotadores.

La curiosidad de los vecinos se prolongó por varios días, hasta que la maqueta del mi nero, de 70 cm, estaba lista para ser presenta da al secretario general del Sindicato, don Iri neo Pimentel Rojas, quien fijó la mirada en la maqueta extraordinariamente trabajada por el artista orureño, y dio su visto bueno para lue go ser procesado en los hornos de la fundición de Catavi, donde la maqueta cobraría otras di mensiones, esta vez vaciada en bronce, con una altura de 2,50 metros, el fusil con una me dida de 1,30 metros y la “chicharra” (perforado ra) de 1,50 metros; una maravilla que sería del pasmo de los obreros de la fundición, quienes, orgullosos del resultado de su trabajo, que se materializó pieza por pieza para luego soldar las partes de la cabeza, el tronco y las extremi dades, se tomaron una fotografía delante del magnífico monumento, que lucía espectacular no solo por sus imponentes proporciones, sino también por el enorme significado que tendría para los mineros y sus familias que, por prime ra vez en sus vidas, verían un monumento en homenaje a los seres que vendían su fuerza de trabajo a cambio de un mísero salario, a los tra

bajadores que dejaban sus pulmones en los te nebrosos socavones para extraer el mineral y hacer ricos a unos pocos, mientras ellos vivían hacinados en los campamentos, con una esca lera de hijos y a cuatro mil metros sobre el ni vel de la pobreza.

Según testimonios de los trabajadores más antiguos, se sabe que, mientras se realizaba el vaciado en bronce en los hornos de la fundi ción, empezó a construirse, en los predios de la Plaza del Minero, una estructura de piedra y argamasa que serviría como pedestal para co locar el monumento, con una altura de cinco metros y en forma de cúpula, con aberturas en las partes laterales representando el socavón y algunas escenas mineras; en la parte frontal se puso un carro metalero, empujado por un mi nero “carrero”, quien, con la lámpara eléctrica enganchada en la parte frontal del ‘guardatojo’, el rostro jaspeado por el polvo y ataviado con sacón, botas de goma y mameluco salpicados por la ‘copajira’, era el que mejor personalizaba el trabajo de explotación del estaño extraído desde el vientre de la Pachamama.

Se dice que el diseño del pedestal fue elabo rado por los ingenieros de la empresa y la obra fina por el personal del departamento de cons trucciones, hasta que, por fin, una vez que todo estaba listo, el monumento fue descubierto el 21 de diciembre de 1954, en homenaje al Día del Mine ro Boliviano. Así es como esta obra de arte pasó a formar parte del sindicalismo revolucionario y de la historia del movimiento obrero de Si glo XX, Llallagua y Catavi.

Tiempo después, en el pedestal de la enorme figura de bronce, de más de dos metros de alto, se vio la necesidad de colocar en la parte frontal, detrás de una estructura de vidrio y metal, la es tatuilla del ‘Tío’ de la mina, el ser que representa lo profano y lo sagrado en la cosmovisión andina, el personaje central en la mitología minera, a quien le rinden pleitesía ofrendándole hojas de coca, cigarrillos y bote llas de aguardiente.

Félix Trujillo Omonte falleció en el Hospi tal Obrero de la Empresa Minera Catavi, el 15 de julio de 1963, a los escasos 38 años, sin vol ver a ver su tierra valluna, donde trabajó como labrador en su infancia y adolescencia. Según el certificado médico extendido por el Depar tamento Médico de la Empresa, firmado por el Dr. Carlos Torricos T., se constata que el dece so se debió a “colecistitis crónica, colecistec tomía, apendicetomía, enfisema sub-cutáneo, colapso periférico”; en palabras más sencillas, la causa de la muerte fue por “fibrosis nodular” (silicosis o “mal de mina”, conocida también como “enfermedad profesional”).

El modelo Félix Trujillo Omonte, como to dos los mineros, acabó sus días con los pulmo

nes destrozados por la silicosis, dejando a una numerosa familia en la orfandad. Su viuda se conformó con un miserable pago por desahu cio e indemnización por varios años de servi cios en la Empresa, mientras los jerarcas de la Comibol vivían a cuerpo de rey y percibían al tos salarios a costa de quienes fallecían al bor de de la infinita miseria, dejando a una viuda sin consuelo y una escalera de huérfanos que no tenían más remedio que buscarse otra vida lejos de los campamentos mineros, lejos de los socavones dispuestos a tragarse a quienes se internaban en el laberinto de sus galerías. ¡Qué desgracia más grande para un minero que, además de haber sido el modelo de un escul tor, se convirtió en la imagen más visible y fo tografiada en la Plaza del Minero de Siglo XX!

Félix Trujillo Omonte fue el perforista que, sin saber la importancia que tendría en la Pla za del Minero, se convirtió en un monumen to que, aparte de formar parte del patrimonio histórico del movimiento obrero, se conserva rá para siempre en la mente y el corazón de los habitantes de los distritos mineros, que escri bieron a sangre y fuego las páginas más me morables de la historia boliviana.

Este memorable monumento, que se yer gue en plena Plaza del Minero de Siglo XX, cual gigante de bronce acostumbrado a ba tirse como un titán contra las rocas, como tantas veces se batió contra los

enemigos declarados de la clase obrera, es uno de los mejores que existen en los centros mineros del país.

Ya se sabe que el modelo tenía un físico debidamente proporcionado, puesto que el monumento, una combinación de arena, ar gamasa, bronce y roca, lo muestra con el tor so desnudo, los músculos de hombre acos tumbrado al trabajo duro y rudo. Así era Félix Trujillo Omonte, quien, con el pie derecho por delante y asentando la bota sobre las rocas del pedestal, el pantalón arrugado y el cintu rón de correa gruesa y hebilla impresionante, que sujeta en la parte posterior la batería de su lámpara engancha al “guardatojo”, convierte al minero en el héroe de las luchas sociales, portando el fusil en una mano y la perfora dora en la otra, como si estuviese decidido a ponerse siempre a la vanguardia de la nación oprimida y conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo. Por eso mismo merece permanecer como patrimonio histórico de la clase obrera, que desde siempre soportó los látigos de la opresión imperialista; se trata, pues, de un monumento que sirve para dejar constancia de que los mineros fueron quienes forjaron la patria con la fuerza de sus brazos y su indiscutible conciencia de clase.

El Monumento al Minero es una esfinge que evoca a los obreros combativos, que al gunas veces sufrieron amargas derrotas en las contiendas que costaron baños de sangre, a los que estaban dispuestos a ofrendar su vida a la causa de la revolución proletaria, a los que fueron víctimas de las masacres per petradas por las fuerzas represivas al servicio de las oligarquía minero-feudal y las tropas del ejército que actuaron al mando de las dic taduras militares.

El Monumento al Minero es también un reconocimiento al trabajo de esos esforzados hombres de los socavones que, escupiendo sangre por la tuberculosis y silicosis, lo die ron todo por el progreso del país a través de una actividad que durante el siglo XX fue el pilar fundamental de la economía nacional. El Monumento al Minero es, asimismo, un reconocimiento a la labor ardua y arriesgada de los trabajadores del subsuelo, sobre todo, cuando la seguridad industrial nunca fue una prioridad para los dueños de la em presa, salvo la explotación des piadada para acumular ga nancias millonarias a costa de la miseria y el desmere cido sacrificio de los obreros.

El Monumento al Minero es la figura más emblemática de la Plaza del Minero de Siglo XX, cumple la función de con servar la memoria histórica de un prole tariado que, durante la exploración de los recursos mineralógicos, fue revoluciona rio por excelencia. No cabe duda de que representa a la clase social antagónica de la burguesía en un sistema de producción capitalista que tuvo la injerencia de con sorcios transnacionales, interesados en la explotación extractivista de los recursos naturales en una nación con enormes desigualdades sociales.

Una entrevista y una reseña sobre la obra del destacado mimo francés nos introducen en un territorio al que casi nunca nos aproximamos: el silencio. Crónicas presenta la segunda parte de este trabajo periodístico.

Entrevista:

Reseña:

¡PANTOMIMA

Una sala singular. Las paredes telares mime tizan un mimo: de entero negras y dos líneas blancas de maquillaje luminoso a cada costado. Focos blancos, reflejo negro. Sillas blancas, sue lo y cielo negro. Se llena y el público habla entre sí. Un acento argentino a espaldas mías, francés en la fila de adelante y palabras en alemán a mis costados. Sus alumnos están presentes. Hacen pantomima durante la espera, pasándose un objeto invisible. Se divierten, ríen mucho. En medio del escenario espera una silla de made ra. Atada a cuatro ligas por pata que están ama rradas a tubos en el techo. En el arte, la disposi ción por dejarse cautivar reside en ambos lados.

Las sillas blancas nos esperaban a nosotros, así como la silla de madera lo espera a Bizot. Sien to que a ratos somos negro y él es blanco. Otro momento, el actor es el negro y nosotros blanco. Todos reunidos en el mismo escenario, hacien do posible eso que llamamos arte.

Duelos. Uno está sentado. Bizot está senta do. Cada extremidad suya tiene atada su liga. El hombre de la silla abraza con estimación sus ataduras. Las agarra, las trae cerca, las acaricia, las mira. Recuesta el rostro feliz sobre sus ma nos ligadas. Está cómodo, tranquilo, plácido así. Pero el flujo de la vida, como el de un río, no es constante. Su rostro cambia a la preocu pación, luego es temor. Suelta la primera liga y finalmente llega el sufrimiento. Después la se gunda y la misma pena agoniza. Los pies andan sueltos; podrán caminar libres, pero en comple ta soledad. De momentos el río de la vida pare ce calmarse y hasta pareciera que ha dejado de fluir. Una calma llega. Se va y se lleva consigo la tercera liga. La persona sentada asimila su des gracia. No deja de sufrir, pero es un sufrimiento resignado y repleto de pánico. Él tiene un pro fundo miedo que parece estar consciente del flujo arrasador de los ríos. Entonces, más rápido que las anteriores, parte la última atadura. Todo abandono es una muerte. Y cada muerte es una ausencia que, lejos de significar aparente liber tad, te deja cada vez más solo en este mundo. Aun así, el mimo se muestra finalmente tran

quilo y también agotado. La pena guardada en algún lugar del interior, encerrada sin llave. El ratón Pérez. Un niño se nos muestra ale gre e inquieto. Su diente está flojo. Él ya sabe lo que significa eso. Acelera el proceso. Los niños son ansiosos. Se saca el diente. Regocija, rebal sa de felicidad. Lo guarda y espera haciéndose al dormido, observando de reojo con emoción. La espera le divierte. El sueño cada vez pesa más y el niño cae rendido a los pies de algún Orfeo dueño de sus infantiles imaginaciones. Cuando llega la mañana, ni bien abre los ojos revisa la caja. Halla su recompensa y rebalsa feliz otra vez. Ahora quiere sacarse todos los dientes con la fuerza de su emoción. Cómo no querer volver a ser niño y tener ese tipo de alegrías suficientes para el alma. Emocionar se tanto por el misterio en el que se cree. Es la magia de la edad, de la inocencia, de la imagi nación y —cómo no— también del justo roedor Pérez, que todo lo tiene de real.

En clase. Un estudiante, ni tan joven, ni tan infante, llega a su curso. Su edad es la de la tran sición. Es su tiempo de travesuras ya no tan ino centes y de aprendizajes ya no tan superficiales. Todo a esa edad parece calar hondo en uno. Y así también sus compañeros. Él se sienta so bre un chinche. Se sobresalta dolorido de la si lla y luego se lo quita. Es una cara de fastidio la suya… Pero toma la travesura como lo que es en esa edad y en la escuela: algo totalmente nor mal, de todos los días. ¡Ahora es su turno! Saca un papel, lo arruga, apunta y lo arroja. Se hace al loco: “no fui yo, no fui yo”. El inocente se ríe. Después saca algo de su mochila, parece ser un retrato. Es un objeto querido. Añora, lo mira con gusto y ternura. ¡Lo descubren infraganti en su distracción! Le jalan de los pelos al pobre. El amor, el cariño, la picardía y las risas; todo tiene su tiempo. Ahora se está más tranquilo. La tran quilidad le lleva el dedo a la nariz. Vigilando, vi gilando… que nadie mire. Se saca un moco sin pudor (a esa edad nadie). Todo lo que proviene de la nariz, oreja y boca es motivo de risa o ale gría y sinónimo de trastada. Observa el elemen to verde viscoso por un momento con una son risa sutil. Se lo tira a un compañero. ¡Chiste! ¡Lo han visto! Le reclaman. “¿Qué hice?”, dice el ino cente. Llora, contra su pupitre. Pasa un rato y se calma. La clase sigue, la edad también, y la vida que siempre da lo justo y a su tiempo continúa.

El estudiante sonríe socarronamente.

Cita de amor. “¡El amor es una ganga!”, dicen unos. Otros dicen: “El amor es lo más bello, lo más puro”. Los más radicales dirán: “Una ilusión, una sombra, una ficción es el amor”. El caballe ro que se nos presenta en este número todavía no sabe qué decir al respecto. O, por lo menos, no con tanta seguridad. Está tan ilusionado que yo mismo me emociono. Se arregla. Se perfuma exageradamente. Cada botón de su camisa tiene que estar brillando. Debe mostrarse impecable. Sale de su casa con toda la expectativa del mun do. Busca y rebusca algo. Da vueltas, pasea pes quisando. Recontrabusca y nada encuentra. La vida no te espera y el tiempo ya nos pisa. Enve jece, se encorva, se hace más pequeño y necesi ta bastón. Eternamente esperando la cita con su amor. Su amor cuyo nombre es Soledad. Selfie. Entusiasmado pasa una y otra vez un fanático de las fotos. Al parecer, todo cuan to hay en este mundo es motivo para cautivar se y secarlo en la memoria, en la imagen de la fotografía. Le gusta sacar fotos a todo. También quiere retrato de él mismo con el mundo. Qui zás lo diferente de la selfie es eso, que uno tie ne la posibilidad de recordar no solo a su tierra, a su lugar o lugares en los que ha estado, sino también de recordarse a sí mismo como parte de un mundo, el suyo. También el fanático de las selfies se toma una con alguien del público. He ahí otra cualidad: la foto como un testigo de la compañía, de la semejanza y del recordatorio de que este mundo, si bien es nuestro, también es de los otros. Él pide que le saquen una foto: posa. Le roban la cámara. “¡Qué tragedia!” Se preocupa y reniega unos instantes cortos. Lue go, ya algo más tranquilo pero triste, saca su ce lular y se saca selfie con su cara larga. Se saca va rias, súper triste. Pero no deja de posar (…) y con él el hermoso mundo.

Beijing, aeropuerto, llegada internacional.

La manera en la que se anuncia el título de este número es como la típica voz que hay en los ae ropuertos y en los aviones para avisarnos del despegue, el arribo, las llegadas y las salidas. Un pasajero ha llegado a la ciudad china de Beijing.

Toda llegada, incluso todo retorno, están inva didos por las incertidumbres, temores y dudas. “¿Adónde voy?”, se pregunta el viajero confun dido. “¿Por allá?” ¡Ah sí! Tiene que llenar los pa peles correspondientes de un viajero, por su puesto. No sin antes pasar por las típicas filas de aeropuerto que le cansan a todo el mundo. La espera consume a la gente como los desier tos cada día más calientes a sus oasis. “¡Por fin!” Llega al mesón, le atienden. Hasta que firme y llene inútiles datos en formularios le quitan el turno. A la cola otra vuelta. Ahora fotos: de fren te y de perfil. ¡Listo! Es la muerte de la vitalidad humana por la espera agotadora y sofocante de la modernidad y la globalización.

Día de caza. Este número, el más especial de todos, Bizot lo realizó con sus alumnos que tienen autismo. Después de actuar una vez, ha actuado una segunda brindando la explicación hablada del acto, pues resulta distinta la per cepción y sensibilidad de una persona autista y, por ende, los movimientos, gestos y expresio nes se entienden diferente a lo que acostumbra mos. Suena La pasión según San Mateo, de Bach. Es la noche. El cazador acaricia la tierra con es pecial conexión. Ya llega la luz de la madruga da… Son las dos, las tres. Son las cuatro, las cin co; finalmente las nacientes seis de la mañana. Todavía el frío debe estar ahí fuera. Él toma su grande abrigo y alista sus flechas y su arco. La amada está en la casa. Un beso de despedida. Se

está por ir; ella quiere otro. Le da y se va. Saluda a un hombre en el camino. Se aleja. El hogar es cálido de amor. Y cuanto más camina el cazador, más extraña su casa y se pone melancólico. Fi nalmente llega al lugar de caza. Me imagino que es una pradera con uno que otro árbol por ahí. Siento las hierbas altas que salen del escenario como manos imaginarias de la misma tierra. Pasa un ave por su cielo, entonces él saca su arco y alista una flecha. Apunta el vuelo del pájaro; tira. Cae la criatura celestial del Señor y con ella todas sus plumas en forma de lluvia y la tragedia explícita del acontecimiento. Parece que él se oculta detrás de un árbol. “¿Será que él está vién dome?” Se pone a llorar. Después va al río: nada, bebe, espera, el día pasa, el sol se pasa y espera. Llega la noche, se da cuenta de que está perdido. La misericordia por los demás seres del mundo siento que es el tema central de este número. 50 años de silencio. Ahora es el turno de Mozart. El Réquiem es una misa para difuntos. ¿Quién está muriendo en este número? Bizot in terpreta a Bizot. Se encuentra arrodillado. Algo incomoda su interior. Quizás sonido, quizás más silencios aún. Grita la nada, grita silencio, grita todo desde ese lugar vacío. ¡Grita! Porque sufre. Lo veo a Bizot y no dejo de pensar en la siguiente cita de Jaime Sáenz en Felipe Delga do: “… una región propicia para escuchar el si lencio eterno. Y, aunque no escuchemos nada, nos bastará estar allá”. ¿Es cierto que nos será suficiente estar en el lugar del silencio eterno?

¿Por qué grita Bizot? ¿Por qué sufre y se incomo da y agoniza? Hay un punto en el que la ausen cia quema, como fuego ultravioleta dentro de las vísceras de uno. ¿Es acaso este número, en día de lágrimas, con su réquiem, una misa tea tralizada para la muerte del silencio? El silencio también podría quemar insoportablemente al interior humano. Y de sus cenizas la culpa, que mante a lo lacrimosa.

En la imagen. Siendo todo blanco y negro, un explorador nos hace ver el paisaje colorido que esconde el escenario y cuya llave es solamente nuestra imaginación. Suena de fondo una músi ca que no pudo ser más acertada: el soundtrack de la película La Misión, compuesta por el histó rico Ennio Morricone. El excursionista comien za temblando, probablemente por el asombro de la belleza que lo rodea. Pasa los paisajes, via ja. Todo paisaje y lugar es una imagen. El viaje ro tiene como territorio un cuadro que contie ne pintado el globo inmenso del mundo. ¿Es el mundo un globo azul? ¿Rojo o multicolor? Todo panorama es el descubrimiento de un nuevo cuadro dentro de otro cuadro. La tierra como una galería de sus retratos. Trepar una monta ña, pasar una piedra grande, y el viajero queda absorto con lo que encuentra. Nuestro mundo es finito, pese a que es imposible recorrerlo y conocerlo en su totalidad. En este caso, son los mismos paisajes los que le encierran al viajero. El marco se hace cada vez más pequeño y em pieza a sofocarlo. Se da cuenta y trata de empu jar los propios límites de su habitad. Nos mira rendido. Ahora todos sabemos que él es parte de la imagen. Y que, así como ha quedado ence rrado el explorador, también podríamos quedar así nosotros. Mientras eso pase: disfrutamos de este mundo y de sus paisajes de bello color que se nos ha regalado.

(*) Comunicadora juvenil y estudiante de la carrera de Comunicación en la UCB. renataegui no20@gmail.com

(**) Músico, estudiante de la carrera de Física en la UMSS y de la carrera de Filosofía y Letras en la UCB. ernesto.flores.meruvia@gmail.com

El libro de Ricardo Vásquez, enfocado en la imagen y la palabra de los ‘Músicos

Oruro’, conmovedores y

escritos

“La

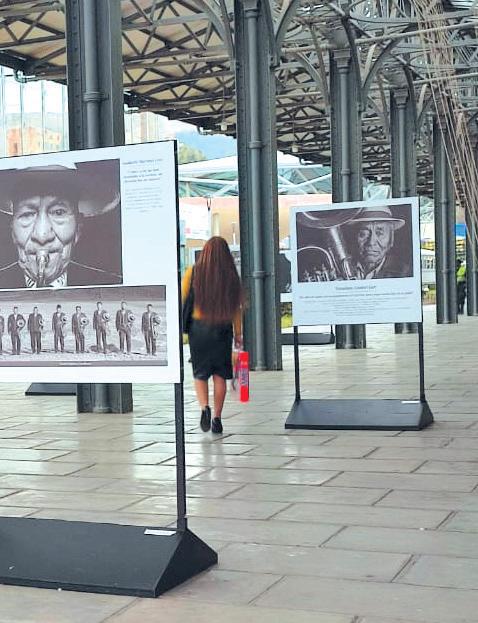

Iba a la búsqueda del Teleférico Naran ja, necesitaba dirigirme a Miraflores. Bajé en la ex Estación Central, pasé por la puerta principal del edificio patrimo nial, giré a la izquierda con el horizonte de las cabinas naranjas, tomé dirección y ca miné por el andén. Seguidamente, fui sorpren dido por una secuencia de imágenes y textos de una exposición externa en los ambientes del Centro de la Revolución Cultural (CRC) que tiene por título ‘Músicos del carnaval de Oru ro’ (Historias de vida). La muestra es producto de una investigación que conecta historias de vida y fotografía publicada como un libro-ca tálogo, producción que es un aporte importan te a los estudios sobre música en nuestro país.

La crónica presentada a continuación es un ejercicio hermenéutico respecto a las ca dencias y a su posibilidad de coligar imagen y palabra como testimonio. El escrito juega con elementos de la música, como el concepto de industria musical respecto a una época de reproductibilidad de la técnica. La interven ción de las composiciones para ampliar los repertorios musicales y, por último, los paisa jes sonoros y sus preceptores. Comencemos por este último.

El silencio del Altiplano es un paisaje sono ro que otorga experiencias contundentes en la creación y la formación de los músicos de las bandas, varios relatos del libro relatan sutil mente este hecho, pues los paisajes sonoros y sus múltiples cadencias son insumos lúdi cos y creativos en la formación de los músicos. Siéntase el resollar de la noche tempestuosa, los ventarrones gélidos que exhalan las mon tañas y que bajan desde los macizos o el abra zador astro que se siente y se escucha; quién sabe aprender recoge esas múltiples tonadas que cantan a la diversidad de entidades que habitan. Parafraseando a Heidegger, este en torno no es un paisaje que se observa sino es un espacio que se habita, “se agolpa y vibra allá arriba a través de la existencia diaria. Y, nueva mente, esto no ocurre en los instantes desea dos de una sumersión gozosa o de una compe netración artificial, sino, solamente, cuando la propia existencia se encuentra en su trabajo” (Heidegger, 1963). El paisaje no se escucha a través de la compenetración artificial o la su

mersión gozosa sino cuando la existencia se encuentra su mergida en el trabajo. En los testimonios presentados en la publicación a través de la palabra los músicos, en repe tidas veces, enfatizan en los periodos de su formación y es, casi, recurrente que desde pequeños, a manera de acom pañar sus actividades de pas toreo o agricultura, cargaban entre el codo y la muñeca un curvo bronce para improvisar con los sonidos (a) tonales del entorno, ya sea con el silencio desmedido en su máximo es plendor o acompañados de la brisa tempestuosa.

De qué manera hábilmen te se conecta el testimonio oral, marcado en letra, con la imagen cargada de relatos de quienes son encargados de colmar de júbilo las fiestas en nuestro país, así como de hacer de fondo musical a la inti midad de los rituales familiares y comunales, en las fiestas. El libro de Ricardo Vásquez, en focado en la imagen y la palabra de los ‘Músi

cos del carnaval de Oruro’, por un lado, presenta testimonios de vida delicados, conmove dores y selectos, escritos en formato de crónicas en torno a la vida de 44 músicos que son reforzados y contrapuntean con un catálogo de imágenes. Sobre este último, cabe seña lar que estéticamente la com posición de las fotografías re cuerda imágenes de otras épocas, donde la fotografía era utilizada con la intención política de mostrar a los mú sicos afroamericanos de jazz. Imágenes en primer plano, re tratos de músicos con instru mentos en mano que denun ciaban de qué manera el arte, elitista y aristocrático, escon día tras bambalinas de los sa lones de baile a los auténticos creados de la transformación musical. En momentos de la historia, periodos o épocas, los músicos eran quienes llevaban el espíritu de la fiesta, no obstante, su existencia era ocultada por cuestiones raciales. Por esta razón la propuesta estética al momento de

Oruro’, por un lado, presenta testimonios de vida delicados, reforzados y contrapuntean con un catálogo de imágenes.

ro señalan que quienes saben tocar algún ins trumento son bien recibidos en los cuarteles y que incluso pasan más años de los necesarios entre barracas, camaradería y toques de diana motivados por el deseo.

La forma de entrar del autor a los mundos de la música es el aprendizaje y el arrojarse al entorno de formación y vida de los músicos. En la primera parte, el autor arma con énfasis un testimonio existencial donde se adentra en la calma y el júbilo que acompaña el traba jo de los músicos. De los músicos de las ban das es conocido su alcance “interplanetario” paseando con sus instrumentos en el brazo por Dubái, París o Nueva York, interpretan do las composiciones más icónicas en salones suntuosos, pero a la vez contrapunteo tam bién sueltan sus notas en las comunidades y los lugares más alejados de los centros urba nos. En estos lugares, los músicos descansan en aulas de las escuelas echados en payasas (colchones de paja), tapados con p’ullus, pero, sin lugar a dudas, atiborrados de alimentos y arropados por los contratantes con ingentes cantidades de alcohol.

doce años, en aquel tiempo para mí el instru mento era grande”.

El destino de cada músico está cruzado por la aparición de un preceptor, ya sean profe sores de la normal, maestros empíricos, en el cuartel y otros, pues los músicos además de desenvolverse en las artes son agricultores, pastores y otros. Y tienen en el entorno de los parajes andinos su espacio de existencia. Los maestros son también los encargados de che quear la anatomía humana, de ver los labios de los posibles músicos para escudriñar las carac terísticas del instrumento que irán a tocar; véa se, por ejemplo, el siguiente testimonio: “Si el labio era grueso (estaba dispuesto) para el bajo y si era delgado para la trompeta”. Este rápido examen determina la crianza o la transmisión de los saberes y las técnicas, acompañado de prácticas de ritualidad que hacen al mundo de los iniciados en las artes de la música. Los mú sicos celebran al sereno a través de una ‘waxt’a’ (un ritual o mesa de agradecimiento ceremo nial) en la que se agradece por el aprendizaje de los músicos, así como para salir airosos de los eventos considerados de importancia.

captura es, también, una acción transgreso ra, de esta época son icónicas las imágenes de Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis o Thelonious Monk.

Cabe señalar que las robustas transfor maciones musicales surgieron en los perio dos posteriores a los momentos de crisis, so bre todo en periodos de posguerra. Y tienen una relación fuerte con la música de las ban das militares no solo por su influencia a nivel musical sino, y sobre todo, porqué los instru mentos que se utilizan en los cuarteles, lugar donde se podía acceder a los mismos, dieron pie a la conexión entre el repertorio marcial y una diversidad de otros ritmos. De ahí que, por ejemplo, en nuestro país uno de los composi tores de bandas militares más importantes, nos referimos a Adrián Patiño, inmortalizó al gunas de sus composiciones por su capacidad de conectar la música occidental europea con las (a) tonalidades andinas. Así, por ejemplo, la obra maestra de Patiño es un ‘fox trot’ de esen cia incaica de título de ‘Q’uniskiwa’ (nevando está), composición que se convirtió en un pi lar del repertorio musical boliviano. Abriéndo se una interesante conexión entre la música académica y los ritmos y melodías indígenas, compuestos en los días de la Guerra del Chaco. Muchos de los relatos de los músicos de Oru

Entre los testimonios que llaman la aten ción resaltan, por ejemplo, los estadios por los que pasan los músicos en su formación, de ma nera individual como colectiva. Entre las eta pas relevantes de la formación recurrentemen te se exhiben las anécdotas en los cuarteles o las minas, lugares donde se da un giro interesante en la ca rrera de los músicos. Muchos de ellos vinieron de una for mación empírica, pero pasan a poseer una formación aca démica, pues estas generacio nes de músicos ya conocen de la lectura musical, se desen vuelven entre las negras, las blancas y las corchetas. Por consiguiente, en las comu nidades campesinas la labor de los músicos es reconocida, razón por la que las familias incluso ponen a la venta sus más preciados valores, entre ellos, animales de carga e ins trumentos de trabajo, a fin de pagar a algún maestro que les enseñe el arte o a fin de com prar algún instrumento. Véa se, por ejemplo, el testimonio de Max Choqueticlla Mallku que se tiene entre las páginas: “El 76 o quizá 77 un grupo de personas deciden que los jóvenes aprendamos música. Contratan un maestro que se llamaba don Leonardo Huaylla. Lo que recuerdo es que tenía un bajo antiguo de color amarillo, inclu so estaba amarrado con alambre. Yo tendría

E n lo que respecta a la industria musical, los testimonios evidencian la constante reno vación del repertorio de los músicos conecta da inevitablemente a la oferta musical, es de cir de qué manera los hits musicales, a través de un arreglo musical, forman parte de lo que van a tocar los músicos. Es decir, cómo van ampliando el repertorio con cumbias, huayños, baladas, salay y marchas de todo tipo. A la par de construir el reper torio se reconstruye el itine rario que recorren los pape les con los arreglos musicales, que van desde los centros ur banos, ya sea de La Paz u Oru ro, hasta la estepa del altipla no, lugar donde los músicos practican e interpretan sus te mas icónicos. Esos papelitos con los arreglos son cuidados con recelo y en su momen to no sabemos cómo funcio na ahora; estas obras interve nidas tenían un alto precio. Esas razones, en ocasiones, como testimonian los músi cos, motivaron a que las ban das comiencen a priorizar sus propias composiciones. Con viene señalar que en algunos casos los arre glistas bolivianos son bastante buscados por las bandas y músicos de países vecinos (Perú) por sus habilidades como arreglistas, compo sitores e intérpretes.

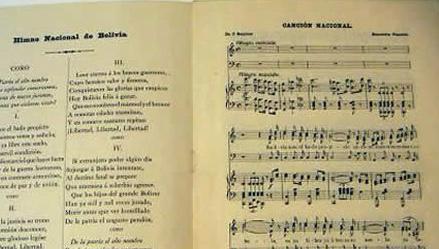

Se dice que es uno de los himnos más bellos del mundo, junto al de Perú y La Marsellesa francesa. Es el único himno nacional de autoría de Vincenti, pues la leyenda generalizada de que este trabajó componiendo himnos nacionales para otros países de Sudamérica cae por su propio peso, ya que los autores de aquellas marchas son otros músicos.

Luis Oporto OrdóñezEl Himno Nacional fue interpretado por primera vez el 18 de noviem bre de 1845 en la ciudad de La Paz, conmemorando el cuarto aniversa rio de la Batalla de Ingavi. Dos per sonajes protagonizaron la sublime historia que rodea a su creación, con letra de José Ignacio de Sanjinés y música de Leopoldo Benedetto Vin centi, historia singular que ha generado una le yenda urbana muy arraigada.

José Ignacio de Sanjinés Barriga nació en Potosí, en 1786. Falleció en Sucre, el 15 de agos to de 1864. Abogado, político y poeta. Se graduó como abogado en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (1812). Diputado por Poto sí (1825). Junto a Ángel Mariano Moscoso y Ma nuel María Urcullu ocupó el cargo de secretario de la Asamblea Deliberante, siendo por ello res ponsable del Archivo del Congreso junto a Ma nuel Molina (1825-1826). Ejerció el rectorado del colegio Pichincha de Potosí (1830). Desempeñó el cargo de ministro del Interior y Relaciones Ex teriores (1835-1838), en el que impulsó el estudio de la frontera con Brasil, alegando la inaplicabili dad del Tratado Hispanolusitano de 1777. Escri bió, con M. E. Calvo, Contestación al Manifiesto, publicado por el Gobierno de Buenos Aires so bre... la declaratoria de guerra que ha expedido’. (Sucre, 1837), y se le atribuye el Canto dedicado al héroe vencedor, suscrito por “un boliviano aficio nado a las musas” (La Paz, 1841).

Leopoldo Benedetto Vincenti nació en Roma en 1815 y falleció en la misma ciudad en 1914. Estudió en el conservatorio de París. Muy joven integró la expedición del almirante Abel Aubert du Petit-Thouars (1793-1864), en su se

gundo viaje alrededor del mundo (1831-1839).

Vincenti desembarcó en Valparaíso y trabajó por varios años como director de bandas mili tares y maestro de música de escuelas en Chile. Pasó a Bolivia en 1845, donde contrajo nupcias con Carmen Corina Daza, hija del patriota Mel chor Daza, con la que tuvo dos hijos: Gregorio e Isaac. Compuso el Himno Patriótico que se estre nó en La Paz en 1845. Es autor de Misa de Gloria a tres voces y Gran Galopa, se dice que el 24 de septiembre de 1847 dirigió el Elisir d’amore, de Donizetti en el Teatro Municipal de La Paz. Años después regresó a su país. En su fructífera estan cia en Bolivia, Vincenti dejó un legado de ina preciable valor histórico: la partitura original, autógrafa, del Himno Nacional de Bolivia, uno de los documentos históricos más emblemáti cos del Estado Plurinacional de Bolivia.

El imaginario popular tejió una leyenda ur bana que afirma, por ejemplo, que la belleza de esta canción de música melodiosa y letra cau tivante es resultado de una competencia desa tada entre el músico y el poeta José Ignacio de Sanjinés, que cayeron rendidos ante el amor de una mujer, que fue quien inspiró los versos y la música. Otros mencionan que el autor vendió a Bolivia una Canción Nacional que compuso para otros países; finalmente, se indica que el título original fue Canción Patriótica. La leyenda se erigió en verdad suprema por mucho tiempo.

La historia es más precisa. Se trata de una Marcha Militar, compuesta en cuatro estrofas y un coro, en la que resalta la rebeldía del pue blo (primera, segunda, tercera y cuarta estrofas; Coro), expresa gratitud a los héroes de la guerra de la independencia (primera, segunda y terce ra) y exalta la riqueza sin par del territorio nacio

nal (segunda y tercera). Se dice que es uno de los himnos más bellos del mundo, junto al de Perú y La Marsellesa francesa. Es el único himno na cional de autoría de Vincenti, pues la leyenda generalizada de que este trabajó componiendo himnos nacionales para otros países de Suda mérica cae por su propio peso, ya que los autores de aquellas marchas son otros músicos.

La historia de Leopoldo Benedetto Vincenti es épica. En 1845, el Gral. José Ballivián, empe ñado en reorganizar el ejército, prestó atención a las bandas de música, pues las consideraba fundamentales para implantar disciplina en las tropas. Con ese fin ordenó al general Agus tín Morales contratar al músico italiano como director de Bandas del Ejército. El diligente di rector llegó a La Paz en septiembre de 1845 y trabajó febrilmente en reorganizar las bandas de los batallones 5º, 6º y 8º de Infantería, “a las que halló tocando de oído”, hasta que las “transformó en orquestas para ejecutar sinfo nías con instrumentos y temas modernos”. En el ínterin, Ballivián preparaba la conmemora ción del cuarto aniversario de la célebre Batalla de Ingavi en la que el 18 de noviembre de 1841 comandó las tropas del ejército nacional en frentando al presidente de Perú Agustín Gama rra, quien al mando de su ejército invadió suelo patrio por segunda vez y allí perdió la batalla y la vida. Ballivián se propuso obsequiar ese día un Himno Patriótico a la nación, reformar el Es cudo Nacional y concluir la construcción del Teatro Municipal. Encomendó a Leopoldo Be nedetto Vincenti componer la canción, en dos escasos meses para cumplir esa tarea.

“Su trabajo fue agotador, (y) muchas veces se acostaba vestido para ir de madrugada a los cuarteles (…) El exigente director rechazaba un texto y otro, fue entonces que el Dr. José Igna cio de Sanjinés, abogado y poeta, le presentó los inspirados versos”. Porfirio Miranda afirma que dos mujeres potosinas y el Cnl. Melchor Daza inspiraron o influyeron en la creación del Himno Nacional. Una de ellas fue precisamente la dama potosina Carmen Corina Daza, con quien luego Vincenti se casaría en la ciudad de Sucre.

El Himno Patriótico se estrenó el 18 de no viembre de 1845 en la plaza Murillo, con un so lemne Te-Deum frente al Palacio de Gobierno, ocasión en la que el maestro dirigió tres ban das militares con 90 instrumentos, interpre tando primero la obertura Fra Diavolo, de Au bery, seguido del Himno Patriótico, “cantado por 12 aficionados”, luego “recorrió las calles de La Paz arrancando aplausos de fervor cívi co de la gente”. Esa noche asistieron al Teatro

Municipal el presidente José Ba llivián y su gabinete, el prefecto y el alcalde, junto a lo más selecto de la sociedad paceña, quienes escucharon la interpretación del Himno Patriótico Nacional, con memorando el triunfo de las ar mas bolivianas en Ingavi.

“Los primeros versos para el maestro fueron sublimes y, se gún expresó en sus cartas fa miliares, tienen una belleza que eriza los cabellos y encien de fuego en las venas”. El Him no Patriótico fue consagrado como Himno Nacional de Bo livia durante el gobierno del Gral. Manuel Isidoro Belzu, por orden del Ministerio de Instrucción Pública de 27 de marzo de 1852, por el cual se envió “10 ejemplares de un Himno al Ser Supremo y otro a Bo livia, para que se distribuyan en las escuelas de varones y niñas, a fin de que abran sus ejerci cios escolares, cantando el primero y cierren, cantando el segundo”.

En noviembre de 1895, el Senado nacional concedió un premio de 5.000 bolivianos a Vin centi y 4.000 a Sanjinés. Cuando Isaac se aper sonó a cobrar su cheque, se le pidió que demues tre su condición mediante la entrega de una partitura con autógrafo de Vincenti, quien man dó a elaborar un precioso manuscrito original, cuya portada lleva el título: ‘A la noble y heroi ca nación boliviana. Himno Patriótico Nacional, compuesto por L. Benedicto Vincenti’ (nótese la castellanización del nombre). Antecede a la par titura el epígrafe: ‘Himno Patriótico Nacional de Bolivia. Autógrafo dedicado a su amadísimo hijo Isaac, por el autor L. Benedetto Vincenti’. Isaac entregó el manuscrito al gobierno que la derivó a la Cámara de Senadores. Posteriormente, en 1991, el Senado entregó el preciado documento histórico a la Biblioteca del Congreso, actual Bi blioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Le gislativa Plurinacional.

El Día del Himno Nacional fue instituido por Resolución Biministerial de los ministerios de Defensa Nacional y Educación, Cultura y De portes en 1991, por la cual cada 18 de noviembre se le rinde homenaje, a las 12.00 del día, a nivel nacional. Su letra fue traducida al aymara, que chua y mojeño.

1) Magister Scientiarum en Historias An dinas y Amazónicas. Docente titular de la carre ra de Historia de la UMSA.

Nuestros bosques son esenciales para mantener la salud y la esta bilidad climática del planeta, nos brindan alimentos y medicinas; no obstante, se encuentran en pe ligro y, como siempre, somos los seres humanos los responsables directos.

Las principales amenazas son la tala des controlada e incendios de bosques y la con taminación ambiental. La primera recibe el nombre de deforestación y produce erosión del suelo, al que luego lavan las lluvias. La de forestación además despide gases que van a la atmósfera y se suman al efecto invernade ro, o sea, el recalentamiento de la tierra. Con el avance inexorable de la deforestación, la inte gralidad ecológica de numerosas regiones del mundo se está destruyendo, lo que provoca una fuerte degradación de los suelos camino a la desertización, agrava las sequías e inunda ciones, interrumpe el suministro de agua po table y reduce la productividad de la tierra.

Los árboles y los suelos desempeñan una función esencial en el ciclo mundial del carbo no, que cobró mayor importancia con la apa rición de cambios climáticos originados por el dióxido de carbono, lo que constituye amena zas graves contra el medioambiente en el sis tema natural planetario. El ciclo del agua tam bién se lo debe conocer y comprender, es la

líquido

pendiendo en gran medida de la presencia ve getal; cuanto más densa y frondosa sea la arbo leda, más agua de lluvia retiene, más húmedo es el suelo, más suave el clima y más constante el flujo de los ríos.

Los bosques son un recurso biológico esen cial y sus beneficios son más amplios que los derivados de la explotación de la madera. Son fuente de otros productos forestales de gran importancia (medicamentos y alimentación); conservan el suelo y protegen las cuencas hi drográficas; es hábitat natural de la diversidad biológica y cumplen la función fundamen tal en la retención del carbono. Grandes cam bios climáticos, como los observados diaria mente en nuestro redondo mundo a través de la TV, ponen en peligro no solo la vegeta ción natural, sino también los cultivos y, por consiguiente, la cadena alimentaria humana. La orientación depredadora es muy marcada, tanto en áreas rurales como en los pequeños bosques de nuestros pueblos y ciudades. Este fenómeno deja sin protección a las tierras, lo que desemboca en una aridez muy difícil de revertir (áreas desérticas).

Suponemos mal cuando decimos que el territorio oriental será un vergel de por vida; solo recordar —con dificultad para compren der y creerlo— que alguna vez el desierto del Sahara fue un bosque. Lo vemos y sentimos todos los días, no solo en la tendencia depre dadora de la industria agroforestal que derri ba grandes extensiones de árboles naturales en áreas sensibles; además, lo destruido por incendios, quemas y chaqueo ya no es solo en la chiquitania, sino que hoy se extiende a mu chos municipios del país.

Dada esta situación, que se muestra difícil y compleja, es hora de iniciar campañas de fores tación con la mejor herramienta que tenemos: la imaginación. Sabemos que se aproximan tiem pos difíciles, se afirma que el mundo tal como lo conocemos no tendrá los alimentos suficien tes para darles de comer a los nueve mil millo nes de habitantes que poblarán el planeta hacia 2050. Lo sostiene David Rieff —analista, políti co y crítico cultural, entre otras calificaciones— que ha estudiado el circuito de los alimentos y la desnutrición durante seis años. La explosión demográfica, el cambio climático, el aumento de la desigualdad, el incremento de flujos mi gratorios —las crisis actuales serían “gotas en comparación con el océano que podría darse no solo en Europa sino en todo el mundo”— po drían generar un colapso total de la sociedad. Todo lleva a su conclusión más que alarman te: “el porvenir es oscuro y los platos estarán vacíos” [1]. También leemos: “Todo lo dicho so bre la alimentación en el mundo se puede resu mir en una sola palabra: hambre. El hambre ha sido, desde siempre, el motor de cambios socia les, progresos técnicos, revoluciones, contrarre voluciones. Nada influyó más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra mató a más gente. Todavía ninguna pla ga es tan letal y, al mismo tiempo, tan evitable, lo dice Martín Caparros” [2].

Frente a ello, solo queda contribuir a salvar el único planeta que tenemos, no hay otro de re puesto. Todas las ideas son bienvenidas. Desde este espacio ponemos la nuestra, que es una ré plica de otras similares desarrolladas en socie dades que entendieron la importancia de apor tar. Arborizar calles, avenidas, parques y áreas verdes en ciudades, pueblos y comunidades de todo el territorio nacional, no solo buscando or namento y sombra, su fundamento es más bien ambiental y tiende a abarcar y cubrir una parte de la alimentación de los pueblos.

Es necesario ver hoy lo que le puede suceder a la aldea global y, en la línea de lógica consecuen

se pueda contribuir, seguro que el impacto será pequeño pero cualitativamente importante; de hacerlo bien, será suficiente para sentirnos satis fechos de lo que en consciencia se haga.

Campañas de arborización en las ciudades — Camiri es nuestro primer objetivo— permitirían desarrollar una conciencia ambientalista en los niveles de poder que en definitiva son los que de terminan las leyes y sus reglamentaciones. Es a partir de una educación masiva en las poblacio nes que se logra un entendimiento sobre, pri mero, lo que sucede en áreas rurales y también urbanas; segundo, lo que se puede hacer para solucionar sus problemas, que al mismo tiempo son los problemas de toda la humanidad.

La contaminación ambiental en las ciudades (aire, agua y suelo) está en relación directa con el desarrollo industrial de estas. Las ciudades y pueblos los componen, fundamentalmente, las personas (hombres, mujeres, niños y ancianos); por consiguiente, la respuesta no puede venir de otro lugar que no sea de ellas mismas. Por eso, en la campaña, la tendencia debe ser a participar to dos, convencidos de que mientras más árboles existan en las ciudades, más oxígeno puede ge nerarse —esa es la explicación de que los bosques son el pulmón de la Tierra— y al mismo tiempo habrá menos anhídrido carbónico porque este gas es absorbido por las plantas. Es importante comprender, primeramente, la importancia de socializar los pasos que se deben dar y darlos bien, esto permitirá lograr el éxito deseado. Por y para ello en su ejecución tienen que participar las siguientes instancias organizadas y/o personajes comprometidos:

Primero, el que aportará con las plántulas (plantón, plantitas). Esta instancia con prefe rencia deberá ser la Alcaldía Municipal (pue den ser otros); la ventaja de que participe la alcaldía en esta parte del proyecto se basa en que cuenta o puede acceder a la infraestructura y condiciones necesarias, es decir, vi veros, técnicos, conocimiento de la ciudad. Recordar que una de sus obligaciones más im

portantes es cuidar el ornato de la ciudad, ne cesita ganar prestigio, etc. Podrían participar también las universidades (con preferencia las carreras que sean o estén relacionadas con el área ambiental y similares, otras afines), la empresa privada y ONG.

Segundo, el proveedor de los protectores. Las plántulas (plantines) necesariamente de ben ser protegidas hasta que alcancen el ta maño y la fortaleza necesaria para continuar con su desarrollo natural, para ello se deben colocar protectores contra daños que pueden ser causados por animales o personas que por X o Z razón tienden a arrancarlas o des truirlas, especialmente en la etapa de su ini cial desarrollo. Estos protectores pueden ser donados por empresas asentadas en el área de influencia, como petroleras, extractoras de agregados (arena, ripio, piedras), fábricas de gaseosas, otras.

Tercero, la mano de obra que deben ser los vecinos de los barrios donde se desarrollará la arborización (cavar un agujero donde será co locada la plantita, colocación de su protector y el cuidado de ellas). Para la organización de esta parte de la campaña se requieren varios ingredientes, el principal es la decisión de los responsables del emprendimiento, ley munici pal que esté referida a la necesidad de mostrar la mejor cara de la ciudad dándole un conteni do ecologista (tema aceptado por la población en general), participación de juntas vecina les, OTB, clubes juveniles, grupos de artistas, ONG ecologistas, parroquias, centros y clubes de madres, otras instancias organizadas donde se pueda disponer de mano de obra sin costos.

Cuarto, el financiador del proyecto. Pue de salir de una partida presupuestaria de los gobiernos (nacional, departamental y/o local) con fondos que están destinados a proyec tos o programas relacionados con la temática ambiental y/o conservación de áreas verdes y protegidas; la empresa privada y algunas orga nizaciones e instituciones que estarían inte resadas en mostrar su aporte en un tema útil al mundo: defensa, preservación y cuidado de nuestro medioambiente. Los principales ítems referidos al financiamiento son los siguientes: preparación y elaboración del proyecto, equi po coordinador, protectores para las plantitas, transporte y materiales varios.

Se busca, con esta iniciativa, dotarnos de una vegetación abundante y variada, una tie rra y vida sana, ríos que fluyan sin obstáculos y humedales no alterados. También, ampliar los espacios verdes en calles y avenidas como par ques y jardineras, con plantaciones especial mente de especies frutales comestibles para ayudar a la oxigenación del área objetivo y, en su momento, paliar la necesidad de alimentos a personas que los necesitan.

Si se logra una buena coordinación, inicial mente en un barrio, pronto se podrán ver re sultados satisfactorios que serán imitados por otros. Es importante dar el primer paso, de lo grarlo con éxito, sentiremos la satisfacción de encontrarnos de pronto en mitad del camino.

(*) Es investigador, cuenta con una hemero teca temática en la que, en la actualidad, traba ja digitalizando esa información.

[1] Héctor Pavón, revista Ñ, 6 de agosto de 2016, p. 8Ñ.

[2] Revista Ñ, 9 de agosto de 2014, p. 7Ñ.

Belgrano empleó dos enseñas durante la lucha independentista, una central de color azul índigo y blanco a los laterales, y otra en viceversa. A la primera se la denomina como la Bandera de Macha y a la segunda como la Bandera de Ayohuma.

La denomina la Bandera de Macha no precisamente porque en ese lugar se haya fabricado este emblema, sino porque en 1883 fue encontrada en Ti tiri (municipio de San Pedro de Ma cha, provincia Chayanta del departamento de Potosí), la primera bandera argentina. De acuer do con datos recogidos por la investigadora Lelia Inés Albarracín de Alderetes, el general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González izó la albiceleste, por vez primera, el 27 de febrero de 1812 en las barrancas de Rosario, a orillas del río Paraná. A ese personaje además se le atribuye la elección de los colores, el blanco y el azul índigo, cuyos tonos fueron usados como símbolo de la libertad durante las batallas del proceso independentista que se aprestaban a vi vir no solo en la antigua Real Audiencia de Char cas, sino en toda Hispanoamérica.

Las denominadas banderas de Macha y Ayo huma tenían dos franjas horizontales blancas y una azul índigo en el centro y blanco a los late rales, y otra de franja blanca al centro y azul ín digo a los laterales. Según los estudios hechos por los investigadores del Centro de Química Inorgánica ‘Dr. Pedro J. Aymonino’, que fueron publicados en la revista norteamericana ACS Omega, el color original de la bandera argenti na es el azul índigo. Son las banderas argentinas más antiguas que se conservan en la actualidad, pero detrás de todo este relato existe una histo ria sublime de cómo un par de emblemas ajenas a Bolivia llegaron a este territorio.

Los aportes historiográficos de los argentinos Gerónimo Espejo y Bartolomé Mitre describen

que el ejército de Belgrano empleó dos banderas durante la lucha independentista, una central de color azul índigo y blanco a los laterales; otra en viceversa. A la primera se la denomina como la Bandera de Macha y a la segunda como la Bande ra de Ayohuma, sus colores flamearon en la vic toria del ejército patriota en la Batalla de Salta el 20 de febrero de 1813 y tras este suceso, el ejército argentino subió al Alto Perú, pero fue derrotado por el ejército realista de Joaquín de la Pezuela en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, esta última sucedió el 14 de noviembre de 1813, fue por tal ra zón que ambos emblemas fueron entregados por el coronel Cornelio Zelaya del ejército patriota al párroco del templo de Titiri, Juan de Dios Araní var, con la intención de que estos símbolos no ca yeran en manos enemigas.

Es de ese modo que en 1883 el párroco de Macha Martín Castro encuentra en Titiri ambas banderas detrás de dos cuadros de Santa Tere sa de Jesús, dos años después, su sucesor, el pá rroco Primo Arrieta, trasladó los emblemas a la ciudad de Sucre, un año después, en 1896, Boli via devolvía una bandera a Argentina, la de Ayo huma, que en la actualidad se encuentra en el Museo Histórico Nacional de ese país, la blanca, azul índigo, blanca se encuentra en el Museo de la Casa de la Libertad de Sucre.

El historiador Eduardo O. Dürnhöfer, en su artículo publicado en 1998 bajo el título ‘La pri mera bandera argentina está en Bolivia’, enfati za que los dos emblemas de Macha son los que fueron enarbolados por Belgrano en Rosario (la celeste al medio) y Jujuy (la blanca al medio), ese hecho le da aún más realce a la bandera que en la actualidad se custodia en Sucre, y le da un valor patrimonial excepcional al templo de Titiri que en la actualidad se cae a pedazos.

Durante el proceso de investigación se ad virtió que algunas poblaciones potosinas como los pobladores de Jahuacaya, del municipio de Tinguipaya, provincia Tomás Frías ,del depar tamento de Potosí, que, dicho sea de paso, co linda con el municipio de San Pedro de Macha y cuyos habitantes, durante la festividad de la vir gen de Guadalupe, llevan consigo una bandera parecida a una de las Banderas de Macha; sin embargo, ellos la denominan Bandera del Niño o Niño Bandera, en ella destacan los colores blanco celeste y blanco (aunque el blanco más parece tener una tonalidad rosa muy baja), es posible que esa sea una reminiscencia a aquella que usó Belgrano en 1813 en la Batalla de Ayo huma, según destaca el antropólogo belga-boli viano Vincent Jan Nicolas.

Durante el periodo 2016 a 2019 expertos conformados por un equipo de profesionales del Museo de Arte Hispanoamericano ‘Isaac Fernández Blanco’, de Argentina, restauraron la histórica Bandera de Macha que se encuen tra en Sucre. Los especialistas hicieron prue bas de color, tomas de muestras de fibras para análisis en laboratorio, medición de color de la bandera y pruebas de teñido de seda (marfil y celeste), con colorantes ácidos, de acuerdo con las técnicas de las restauradoras de ese museo y del Ministerio de Economía de Argentina, quie nes llevaron adelante el proyecto denominado ‘Capacitación en Conservación y Restauración de Textiles Históricos’ que tenía la intención de recuperar ese símbolo patrio, sin duda, uno de los procesos de reconstrucción textil más im portantes hechos en Bolivia.

(*) Es socio de número de la Sociedad de In vestigación Histórica de Potosí – SIHP.

(**) Es docente universitario de la Universi dad Autónoma “Tomás Frías” – UATF.