La autora es una luz que no se apaga y sus destellos siguen iluminando los senderos de la literatura infantil y juvenil boliviana, en tanto sus obras dirigidas a los lectores adultos, entre las que se encuentra El velorio, son una suerte de joyas metidas en un cofre literario, a la espera de ser descubiertas por un publicó cada vez más amplio y exigente, como todas las buenas obras que deben ser exhibidas y no escondidas bajo las sombras de la mojigatería y la doble moral.

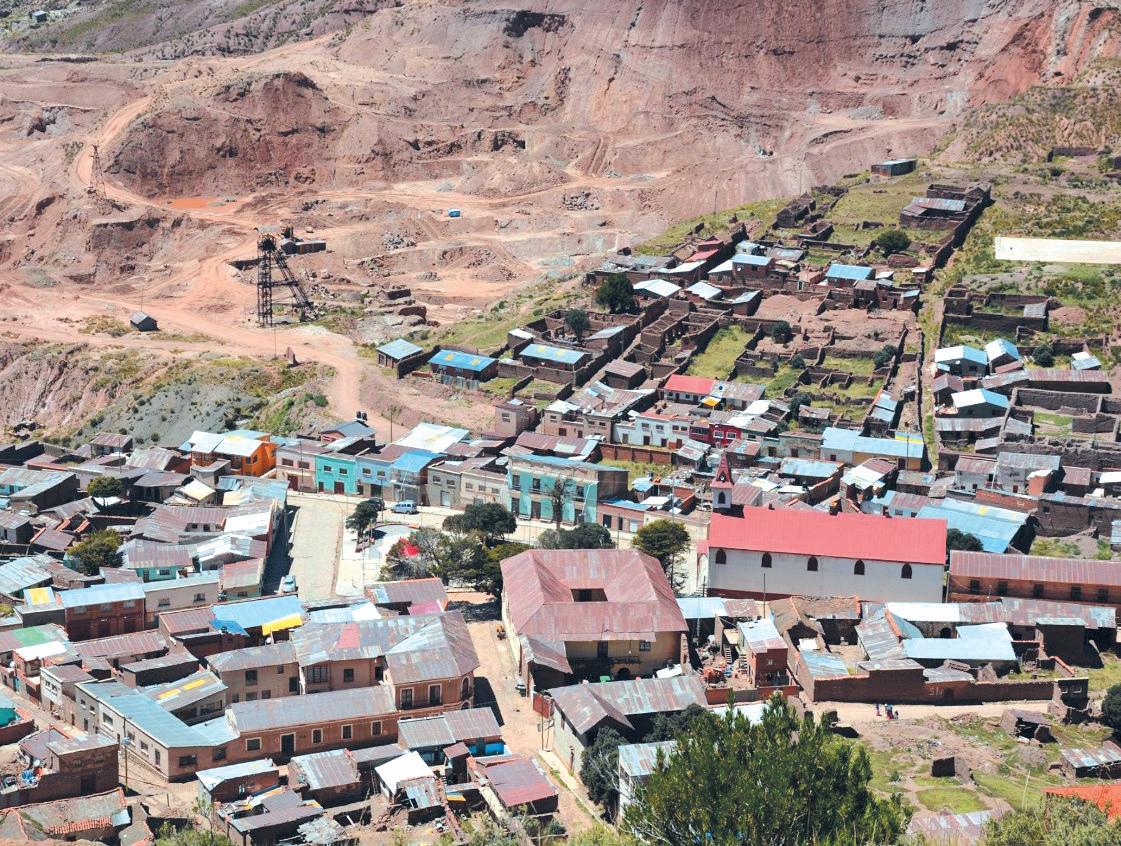

Alguna vez en su vida, ella misma, refiriéndose en tercera persona, se describió así: “Escritora y poetisa boliviana nacida en las entrañas del Cerro de Itos, al son de revolu cionarios dinamitazos de mineros orureños co rajudos y valientes. Es ahí donde aprende a no tenerle miedo al miedo. Crece con la silicosis ro zándole la piel y los gritos de miseria y pobreza en los socavones horadando su corazón”.

La escritora orureña, en los tiempos felices de su infancia, paseó con otros niños por los Cerros San Felipe y Pie de Gallo, cazando lagar tijas y buscando alacranes. No podía resistir se a las aventuras de caminar por los arenales, donde los niños perdían sus calzados, mien tras ella se imaginaba que las pequeñas dunas que rodean a su ciudad natal eran el Sahara y ella era la Odalisca de Las mil y una noches “En la adolescencia se torna difícil no ver ‘de verdad’ lo que estaba sucediendo a su alrede dor, y su mundo ‘de mentiritas’ se viene abajo. Ni Los tres mosqueteros, ni Ivanhoe, ni Don Qui jote, ni ‘La vuelta al mundo en 80 días ’ la con vencen de que las penurias de los mineros no existen, ni tampoco que la pobreza es simple espartanismo”.

En la universidad cree más en la utopía que en la poesía y, entre libros y más libros, piensa cam biar el mundo, mientras se entregaba al estudio de la lingüística, como quien cree que la gramá tica es igual de fascinante que las matemáticas.

Se casó con el ingeniero industrial, lingüis ta y matemático Iván Guzmán de Rojas, hijo del malogrado pintor potosino Cecilio Guzmán de Rojas y creador del sistema de traducción mul tilingüe ‘Atamiri-MT System’, con quien tuvo a dos preciosas musas: Gabriela y Cecilia.

Me imagino que un día cualquiera, impulsa da por la fuerza creativa de su mente y su cora zón latiendo al ritmo del corazón de los niños y niñas, decidió escribir cuentos, poemas y nove las infantojuveniles, valiéndose de los recursos propios de la ficción y la realidad. Entonces las palabras comenzaron a brotarle como cascada rabiosa, una cascada que, poco a poco, se fue tor nando más apacible hasta convertirse en irreve rentes poemas y fantásticos cuentos para niños. Así se convirtió en una exquisita autora de lite ratura infantil, donde exploraba un mundo ima ginario, con temas salpicados de la flora y fauna nacionales, la sabiduría de las culturas ancestra les y los aportes de la cultura occidental, que a los lectores les permitiera conocer otras culturas e incursionar en la geografía de otras latitudes.

Sus textos, tanto en verso como en prosa, es tán escritos con un estilo depurado y una sinta xis sencilla y coherente, propia de una lingüis ta y políglota como era ella. Sus obras literarias, dedicadas a los pequeños pero grandes lecto res, se siguen leyendo en escuelas y colegios, debido a que están llenas de fantasías, aven turas y reflexiones que penetran en el alma de la infancia boliviana. No cabe duda de que su filosofía literaria consistía en entretener a los

niños, quienes, durante el proceso de la lectura, debían te ner la sensación de estar vien do una “buena película, divertida, entrete nida y colorida”, y lejos de los temas mo ralizantes, las explicaciones didácticas y las enseñanzas pedagógicas.

Para Gladys Dávalos Arze estaba claro que la literatura infantil y juvenil no era lo mismo que los libros de texto, y que las novelas, cuentos y poesías debían ofrecer un espacio para la imaginación y estimu lar la fantasía de los niños y niñas, quie nes, siempre que participan en las horas cívicas u otras actividades escolares, no dejan de reci tar sus poesías como la Cholita, Niño viejo o Mi perrito, junto a otros poemas en los que usa in terferencias de los idiomas nativos, como en sus novelas juveniles usó palabras del ‘coba’ (jerga del hampa boliviano); una cualidad lexical que le permitía reivindicar la identidad más pura y profunda de la cultura nacional.

Por otro lado, debe considerarse que la poe tisa y narradora orureña, con solvencia y amor por la literatura, supo moverse con fluidez en la creación de obras destinadas a los lectores de to das las edades, sin olvidarse de que había una frontera que separaba a la literatura infantil, lle na de magia y fantasía, de la literatura destinada a los jóvenes o a los lectores adultos, como los

cuentos de carácter erótico que escribió en los espacios más íntimos y sen suales de su quehacer literario.

Su escritura era versátil, no solo por los te mas que abordaba con soltura y sabiduría, sino también por el manejo de una estructura diver sa e innovadora en los distintos géneros litera rios, tanto así que sus obras, nacidas desde el fondo de su alma, son apreciadas por los lecto res de todas las condiciones sociales, culturales, sexuales y religiosas.

Durante el mes de octubre de 2001, antes de conocerla en per

de la preparación de una antolo gía del cuento minero boliviano que tenía en marcha. La contac té por correo electrónico y, sa biendo que era orureña, le pre gunté si tenía algún cuento de ambiente minero. Ella me con testó que tenía uno, pero que no estaba segura si, desde el punto de vista lingüístico, es taban bien algunos vocablos que insertó en el texto y que provenían del quechua, aymara y del lenguaje minero, como, por ejemplo, ‘aku llico’ (masticación de hojas de coca), ‘k’uyunas’ (cigarrillos de envoltura rústica), ‘palliri’ (mu jer que, a golpes de martillo, tritura y escoge los trozos de roca mineralizada en los “des montes”), ‘quemapecho’ (aguardiente con alto grado de alcohol), ‘Tío’ (deidad. Diablo y dios tutelar que habita en el interior de la mina. Los mineros le temen y le brindan ofrendas).

Su mayor duda fue cuando escribió, en prin cipio, el término ‘pipilo’ para referirse al pene del Tío de la mina. De modo que, para despejar su duda, me envió un mensaje electrónico pre guntándome, quizás con cierto rubor, ¿cuál era la palabra que los mineros usaban para referirse al órgano genital masculino?

Yo leí su mensaje con desbordante sonrisa, sin malicias ni prejuicios, y no demoré en con testarle lo siguiente: “La palabra coloquial en el lenguaje minero, equivalente a verga, pene, pico, pájaro, pipilo y otros, es ‘ullu’ (vocablo que chua); es más, los mineros, cuando se refieren al Tío, le dicen: ‘yana ullu’ (verga negra)”.

Tiempo después, recibí su cuento El velorio, que recrea las impresiones de una joven ‘palliri’, quien asiste, junto a su mari do, al velorio de tres de sus compa ñeros que murieron aplastados por un derrumbe de rocas en el interior de la mina. De repente, en el lúgubre recinto del velorio, se le aparece, para do detrás de uno de los tres ataúdes y cerca de las viudas que lloraban sin

consuelo, la impactante imagen del Tío, con todos sus atributos de deidad fálica, mi tad dios y mitad demonio. La palliri queda petrificada entre la maravilla y el espanto, sobre todo, cuando el soberano de los oscuros soca vones, guardián de las riquezas minerales y amo de los mineros, le enseña su robusto miembro, que “bien grande siempre era”, induciéndola a la infidelidad para ahuyentar los peligros y po ner a salvo la vida de su marido.

No cabe duda de que la realidad minera estuvo metida en sus venas y que algunos de sus cuentos y poemas tuvieran como eje temático la trágica realidad de esas familias; contexto en el cual nació su cuento El velorio, que incluí en la antología La narrativa minera peruano-boliviana, donde su nombre resplan dece entre las pocas escritoras que dedicaron su talento a escribir sobre el mundo mágico de los socavones de estaño.

La antología, cuya elaboración inicié a principios del siglo XXI, se publicó recién el año 2021; de modo que ella no llegó a conocer el libro ni a leer, pero en la que participa, con inconfundible destreza escritural y legítimo derecho, con su fabuloso cuento inspirado en el ‘Tío’, personaje central de la mitología mi nera y la cosmovisión andina.

Gladys Dávalos Arze, a diez años de su par tida, es una luz que no se apaga y sus destellos siguen iluminando los senderos de la literatura infantil y juvenil boliviana, en tanto sus obras dirigidas a los lectores adultos, entre las que se encuentra El velorio, son una suerte de joyas metidas en un cofre literario, a la espera de ser descubiertas por un publicó cada vez más am plio y exigente, como todas las buenas obras que deben ser exhibidas y no escondidas bajo las sombras de la mojigatería y la doble moral.

Gladys Dávalos Arze (Oruro, 1950 – La Paz, 2012). Escritora, pedagoga y lingüista. Licen ciada en anglística y germanística. Fue co-edi tora del Boletín de la Asociación Boliviana para el Avance de la Ciencia. Su obra mereció distin ciones nacionales e internacionales. Ejerció la docencia universitaria, fue miembro de la Aca demia Boliviana de la Lengua, Presidenta del P.E.N.-Club en La Paz y Vicepresidenta de la Asociación Boliviana de Traductores. Ha pu blicado: Corazones de arroz (1989), Helado de chocolate (1990), La muela del diablo (1990), Piel de Bruma (1996), Los pozos del lobo (s.f.), Ururi y los sin chapa (1998), “El rincón del tigre azul ” (2003), El paraíso de los Qala Pago (2003) y Qatari y Asiru (2003). Tiene cuentos tradu cidos y publicados en antologías. Fue pione ra en el campo de la Ingeniería del Lenguaje (lingüística informática) en Bolivia, habiendo colaborado en el desarrollo de un traductor au tomático multilingüe que usa el aymara como metalenguaje.

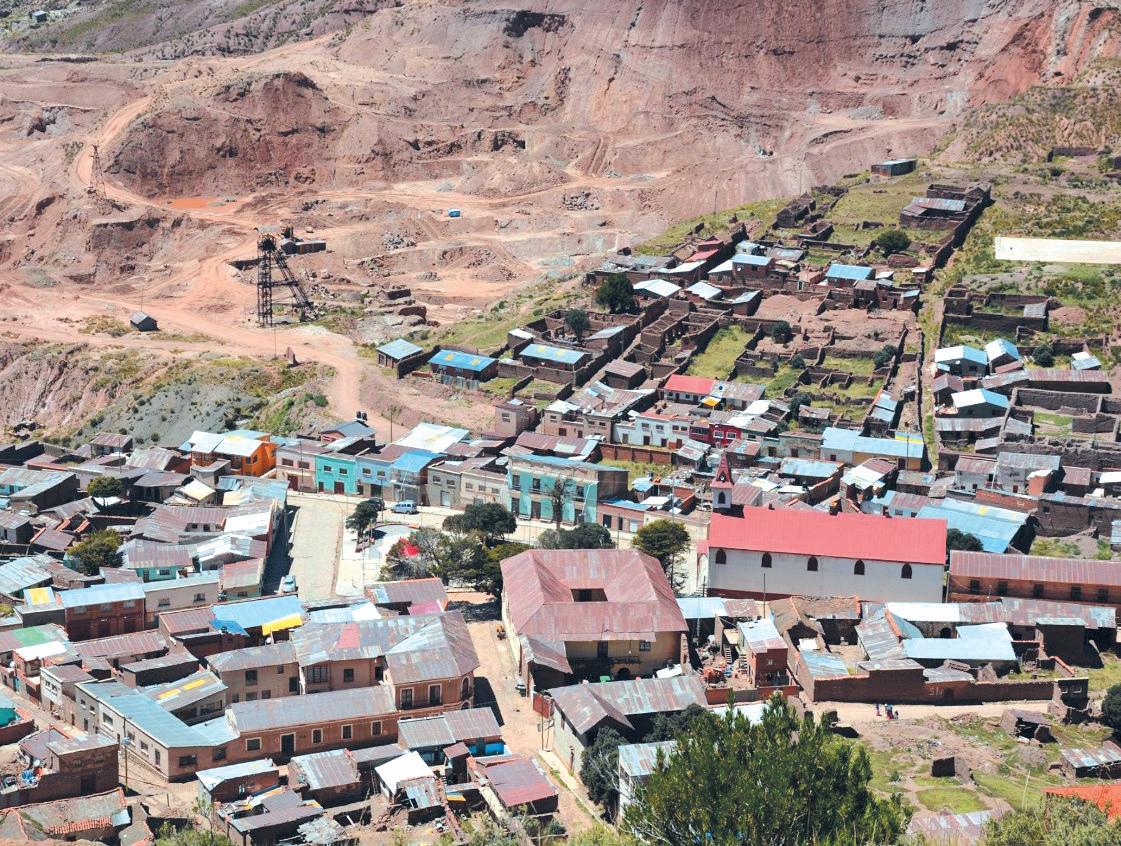

El autor de la nota con Gladys Dávalos Arze.

PROYECTO HISTÓRICO Y CULTURAL

PROYECTO HISTÓRICO Y CULTURAL

La zona donde fue asesinado, La Higuera, registra un movimiento que se incrementa con centenares de turistas, se estima que una vez consolidada La Ruta del Che seguro que el chaco como región quedará afectado positivamente por su importante significación.

Bolivia, el país que enamoró a Alci de D’Orbigny; éste escribió en 1832: “Amo a Bolivia como al suelo mismo en que primero vi la luz”, y en 1833 sostuvo: “Si la tierra desapareciera quedando solamente Bolivia, todos sus climas y productos se hallarían aquí. Bolivia es el micro cosmos del planeta”. El viajero y científico natu ralista francés marca sus caminos recorridos con pasión, como lo hicieron aquellos seres que la his toria los define como ‘Los imprescindibles’, uno de ellos es nuestro personaje invitado central: Er nesto Che Guevara, quien con su hazaña dio paso a la concreción del destino turístico que de mane ra resumida hoy se lo mostramos.

Creyente de las más profundas transfor maciones sociales, se muestra como un nítido conductor que se enfrenta a fuerzas descomu nales: el Ejército nacional asesorado por su si milar de Estados Unidos. Así se escribió y di bujó un paisaje de ensueño que al cabo de un período largo de maduración se lo conoce hoy como La Ruta del Che, un circuito turístico que no termina de ser implementado como fue concebido, pese a la presión de una demanda que exige celeridad a quienes manejan los hi los de esas iniciativas. El esfuerzo conjunto de gobiernos municipales y comunidades indí genas más la empresa privada debe continuar dándole el necesario impulso para desarrollar integralmente ese proyecto histórico y cultu ral, parajes por donde caminó el Che siguien do la ruta marcada en su diario que cargó en la mochila repleta de historias.

El fantasma del Che sigue presente en esa red transformada, por las condiciones presen tadas, en un laberinto de sendas que sintieron sus firmes pasos en su campaña de sueños in cumplidos. La guerrilla desarrollada en 1967 en el sureste boliviano aspiraba, “a partir del cha co boliviano, expandir un foco guerrillero que

permitiera la liberación de la América Latina del dominio capitalista. La guerrilla se organiza en la zona Quebrada Grande, sobre el río Ñanca guazú y, aunque tuvo un desenlace corto y fatal, dio lugar a un conjunto de situaciones y aconte cimientos internacionales que, tras el paso de los más de 50 años de aquellos sucesos, aún se la siente en la opinión pública mundial al haber se convertido el Che Guevara en un referente in ternacional de varias generaciones y de los más variados estratos sociales. Los parajes y lugares de enfrentamientos hoy en día son visitados no solamente para recordar de cerca los aconteci mientos guerrilleros, sino para disfrutar de su historia, naturaleza y cultura de los pueblos ori ginarios y criollos asentados en la zona” [1].

El Che llegó a nuestro país el 3 de noviem bre de 1966 bajo la identidad de un economista uruguayo llamado Adolfo Mena Gonzáles; el 7 de noviembre, día en que comenzó su Diario de Campaña en Bolivia se instaló con un ejército de 24 hombres, nueve de ellos bolivianos, en una estancia adquirida por Mario Monje, entonces lí der del Partido Comunista de Bolivia. El grupo guerrillero adoptó el nombre de Ejército de Libe ración Nacional (ELN).

Así se movió la guerrilla del Che:

1. El 23 de marzo de 1967 se produce una em boscada al Ejército y toman prisioneros.

2. Batalla en Iripití, duró poco y dejó, en los soldados, un muerto, heridos y prisioneros.

3. Escaramuza en Gutiérrez, soldados se en tregan al encontrarse con guerrilleros. El 20 de abril, el Ejército inicia bombardeos con aviones en la zona ocupada por la guerrilla.

4. Duro golpe para la guerrilla, Regis Debray y Ciro Bustos son capturados el 20 de abril, fueron torturados y dieron información acerca de los combatientes. Debray confirmó la presencia del Che en tierras bolivianas.

5. Toma de Samaipata, los guerrilleros toman

el puesto militar, se hacen de 10 prisioneros y va rias movilidades.

6. El grupo guerrillero se separa y se mueve errante por el terreno acosado constantemente por el Ejército. La retaguardia, comandada por Joaquín, no logra hacer contacto con la vanguar dia y el centro. La guerrilla separada y aislada, sin enlace con el centro y la vanguardia al mando de Joaquín, permanece durante dos meses en el área tratando de encontrar al grupo principal. Al final, decide marchar hacia el norte y es embos cada y eliminada en agosto en Vado del Yeso.

7. El 26 de septiembre entraron al pequeño caserío de La Higuera. Los siete hombres que ingresaron fueron emboscados y tres de ellos murieron, dos quedaron heridos y dos deser taron. Guevara y sus 16 acompañantes se es conden durante tres días antes de buscar una ruta de escape.

8. La captura. Los guerrilleros fueron sor prendidos por los rangers en la quebrada del Yuro. Luego de tres horas de combate el Che cayó herido por un balazo en la pierna izquierda. Fue trasladado a La Higuera y el 9 de octubre, al día siguiente, fue asesinado por un soldado del Ejército boliviano en un aula de la escuela de La Higuera. 30 años más tarde sus restos fueron en contrados en la pista de aterrizaje del aeropuer to de Vallegrande”. Aquel hombre aferrado a su idealismo moral, que fuera el cimiento mismo de su personalidad y el verdadero justificativo de su existencia, sólo buscaba el mundo que soñó, listo estuvo en todo momento a empuñar su arma para proclamar la verdad desde su lugar ganado como guerrillero, por eso en una de sus últimas cartas escritas a sus padres tras partici par en la Revolución Cubana dice: “Siento otra vez bajo mis talones el cabalgar de Rocinante”.

No hay dudas de que Bolivia es muy conoci da en el exterior por la muerte del Che. Por eso es

que los lugares que recorrió y sobre todo aque llos en los que fue capturado, ejecutado y exhi bido como trofeo de guerra tienen un extraor dinario valor histórico y consiguientemente turístico. La región del chaco y en general el país pierde recursos por no explotar tan interesantes lugares, que podrían atraer un masivo turismo. Actualmente, pese a no haberse desarrollado una infraestructura adecuada, se conoce de un flujo turístico que se lo considera importante. La zona donde fue asesinado el Che, La Higue ra, registra un movimiento que se incrementa anualmente con centenares de turistas, se es tima que una vez consolidada La Ruta del Che seguro que el Chaco como región quedará afec tado positivamente por su importante significa ción, donde se incorporen, como paquetes espe cializados, el conjunto de atractivos potenciales con los que cuenta la región chaqueña.

Recordar que, en Camiri, el primer juicio oral celebrado en Sudamérica, fue contra Re gís Debray, Ciro Bustos y otros guerrilleros, bajo una temperatura de 36 grados a la som bra y en el reducido local de la biblioteca del ex Sindicato de Trabajadores Petroleros de Cami ri, en la avenida Petrolera. Un juicio que en su primera sesión se inició con la fase pública del Consejo de Guerra; en la testera se encontra ban los miembros del tribunal, su presidente el coronel Efraín Guachalla y el coronel Rem berto Iriarte como fiscal; frente a ellos, en pri

mera fila y con fuerte custodia militar, los seis procesados; detrás, jefes militares de Camiri y después, los observadores. Cuando Debray co menzó a hablar ante el Consejo de Guerra, su intervención fue interrumpida por ‘desorde nes’ en la sala, provocados por gente que fue preparada para ese propósito.

El presidente del Consejo de Guerra, cum pliendo el libreto definido para la ocasión, lue go de amenazar la suspensión de la sesión ante un grito lanzado por uno de los presentes, sus pendió el acto ordenando el desalojo del públi co y periodistas, acción que estuvo a cargo de soldados quienes mantuvieron alejados de la biblioteca a los supuestos revoltosos y ciudada nos que estaban interesados en conocer el des enlace de aquel histórico juicio oral donde no hubo observadores como lo hemos relatado. Sin embargo, lo declarado por Debray en el proceso de Camiri fue conocido a través de agencias in ternacionales; la revista Cultura Boliviana en su No 29, mayo de 1968, p. 23, incorpora lo dicho por este intelectual en aquella oportunidad. Entre los atractivos de la región están los lu gares relacionados con la guerrilla del Che como la exprisión de Regís Debray y el local de la bi blioteca del ex Sindicato de Trabajadores Petro leros de Camiri, por lo señalado líneas arriba; también está la plaza 12 de Julio, allí periodistas de varias partes del mundo pasaron largas ho ras con grabadoras, máquinas fotográficas y li

bretas de notas; no perdieron detalles de lo que acontecía en Camiri; hicieron entrevistas a quie nes se acercaron, tomaron imágenes de los que comían en restaurantes, en el mercado central y de aquellos niños de barrios que los miraban sorprendidos mientras se limpiaban los mocos con sus cortos y morenos antebrazos y se lleva ron las voces e imágenes encapsuladas a otros continentes para que supieran que en una ‘al dea’ del sudeste boliviano coexistían, como en muchas lugares del planeta, dictadores y pue blos que peleaban por su libertad.

Estos lugares denominados también como Circuito Turístico de los Combatientes del Che se inician en Camiri, que fue el centro de ope raciones del Ejército boliviano durante toda la contienda localizada en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Ahí existe un importante potencial turístico que incorpora rubros como la pesca deportiva en los ríos Pil comayo, Río Grande y Parapetí; historia y cul tura chaqueña, aventura y paisajística en fun ción a las características de las tres unidades fisiográficas subandino, pie de monte, llanura chaqueña, cultura y artesanía de los pueblos indígenas. Actualmente se trabaja en acciones públicas y privadas de mejoramiento de los sistemas de transportes y comunicaciones, así como la red de servicios hoteleros y de restau rantes, que van haciendo posible un nivel com petitivo de la oferta en general.

Elvira Espejo Ayca

Elvira Espejo Ayca

Voy a abordar el tema que he prepara do para que podamos viajar juntos. Yo lo llamé yanak uywaña, o crianza mutua de las artes. Viene de una re flexión de trabajo con comunidades textileras del departamento de Oruro, en los An des bolivianos. Yo me he preparado como artista en la comunidad, y luego en las universidades ha sido muy complejo, porque nos meten estos con ceptos de constante separación: razón y sensibili dad, arte y ciencia, sujeto y objeto, sociedad y na turaleza. Como amerindios, hacemos toda una absorción de la teoría del arte que viajó a lo largo del tiempo de Grecia a Latinoamérica, pasando por lo europeo y norteamericano, y que generó una estructura de conocimientos piramidal.

La pregunta bien grande en las comunidades cuando comenzamos a trabajar fue: ¿cómo en tendemos las artes nosotros? Pues mucha gente decía, desde su noción, que el arte existe en to dos lados. Mis docentes en la academia decían que nosotros no tenemos arte, que producimos artesanías y objetos arqueológicos. Y eso me molestó, porque en realidad en las comunidades decían: toda comunidad tiene su forma de ex presión artística. Así que no es que no tenemos: tenemos. El problema es que no es en los mis mos términos. Eso me hizo pensar y repensar e indagar. Y lo que me impresionó es que, para no sotros, la razón y la sensibilidad no se separan.

Están muy conectadas y existen términos para eso: uywaña, en aymara, y uyway, en que chua, que significan crianza mutua. La crianza mutua genera una conectividad bien grande.

Por ejemplo, con las materias primas. Sin las ma terias primas, el arte no existe. Para las tejedo ras, los tejedores, las ceramistas y los escultores es bien importante la materia prima. La uywaña no es, como dicen los arqueólogos y los historia dores, la domesticación, el dominio del hombre sobre la tierra y la naturaleza. Ese es un dominio

machista, que no tenemos en las comunidades. El término que tenemos es esta crianza mutua de los cuidados máximos. Y la uywaña se des pliega, en otros términos, como:

Uywa uywaña, o crianza mutua de los ani males. Por ejemplo, los camélidos (llama, alpa ca, vicuña) y sus fibras. Las ovejas entran lue go, con la colonia. Los animales nos dan la lana o el charque y por eso tenemos que tener los máximos cuidados. No es domesticar, no es el dominio del ser humano. Es: yo te cuido como un ser vivo más de este territorio y tú me vas a cuidar a mí también porque yo voy a vestir tu lana. Yo voy a dar la mejor parte de mí y respe to me vas a dar a mí. Yo te doy y tú me das, por eso son cuidados mutuos.

Ali uywaña , o crianza mutua de las plantas. Por ejemplo, la del algodón, que es una crianza mutua muy importante. Hoy en día solo conoce mos el algodón de color blanco muy fuerte, pro ducto de la monocultura blanqueada, pero en el pasado los algodones eran de varios colores en flor: rojo, azul, verde, que luego fueron genética mente manipulados. Las flores coloridas se en contraron en los sitios arqueológicos del norte de la costa de Perú, lo que nos da a entender los cuidados máximos que se tenían con la tierra, en el manejo del agua, en la selección de las se millas, en los tiempos para cosechar, en los al macenamientos, todas cadenas operatorias que son parte de esa crianza mutua.

Se dice que la cochinilla viajó de América a Europa porque en Europa no tenían rojo. Acá la epistemología, la filosofía, la ciencia y la tec nología ya estaban muy desarrolladas. El pro blema es que no hubo una comunicación ade cuada y nuestras filosofías y epistemologías, el aprendizaje milenario en textiles, cerámica, arte plumario, cestería, todas estas especialida des que pasaban de una generación a otra, fue ron sometidas al olvido. Hubo una ruptura de pensamientos cuando llegó la educación for mal, que domina hasta hoy.

– Yanak uywaña, o crianza nes. Puede ser de las artes jetos, que son sujetos. Se aguayo me ha cuidado”, “mi ha cuidado”, “mi señora do del viento, del sol, del tener, sino cuidar a un ser ta de ciertas cosas, como tiene que prolongar la vida. la terminología aymara y to, sufre y necesita cuidados: cho el sol, por ejemplo, y cer refuerzos. Cuando se habla piensa en sus acabados, que la miramos como algo vivo. que tienes que hacer sus Si yo tengo una cerámica, ti yo tengo dónde poner la bilidad de comer bien, de pasa con los textiles y con esas crianzas mutuas pueden ferentes dimensiones: un utensilios, accesorios. No es mía, como un objeto muerto, sujeto que nos cuida y al que

Desde el siglo XVII se la sensibilidad. Después, y la Ilustración, la razón sigue portante. Se enfoca en la y se la separa de la sensibilidad, poder pensar con otros medios. ra jerarquizan y crean una a cierta clase social, protegerla, no puedan pertenecer al arte.

En las comunidades dad jerarquizada, sino estas ceptos que usamos: leer con tu cuerpo o razonar

crianza mutua de los bie artes y también de los ob suele decir: “mi prima “mi señora aguayo me manta me ha protegi frío”. No es tener por ser viviente que necesi la alimentación, y que vida. Y el objeto, que en quechua se dice suje cuidados: que no le dé mu si le da, tengo que ha habla de una prenda, se que la protegen, porque vivo. Es muy bonito, por acabados específicos. puedo decir: gracias a comida, tengo la posi tomar bien. Lo mismo muchas otras cosas. Y pueden desplegarse en di un paisaje, un territorio, decimos que esa cosa muerto, sino que es un que cuidamos.

DE LOS LOS SENTIMIENTOS ha separado la razón y en las teorías de Kant sigue siendo lo más im planificación racional sensibilidad, ignorando el medios. De esa mane una élite. Es como velar protegerla, y que los demás arte. no hay esa racionali estas palabras y con leer con tus dedos, leer con la sensibilidad de

Mi prima aguayo me ha cuidado”, “mi señora aguayo me ha cuidado”, “mi señora manta me ha protegido del viento, del sol, del frío”. No es tener por tener, sino cuidar a un ser viviente que necesita de ciertas cosas, como la alimentación, y que tiene que prolongar la vida.

tu cuerpo, de tus pies. Es la interconectividad de sentir y pensar. No se pueden separar. El sentir y el pensar están juntos, es el sentipen sante. En aymara decimos:

– Amta yarachh uywaña , que es la crianza mutua de los pensamientos y los sentimientos. Yo cultivo los pensamientos, y los pensamien tos están dentro de mi cuerpo, dentro del paisaje, dentro de los instrumentos que van a intervenir. Esta sinergia de ideas puede ser de un niño a una persona mayor o de una persona mayor a una niña, o de una idea del instrumento a una per sona. Tú no eres el racionalizador, sino que más bien has requerido de esas conectividades, expe riencias y sensibilidades para poder generar esta amta yaracch uywaña, el pensamiento comparti do, que te lleva a nuevas creatividades. Este sen tipensar compartido es lo que da la creatividad para hacer una obra de arte. Es un cultivar cons tante de sentipensares para poder crear y recrear.

– Amuy’tanakax uywaña, o crianza mutua de los pensamientos y las sensibilidades en constan te autorreflexión. Eso quiere decir que, al pensar, no estás generando una razón dominante que juzga para poder aplicar. Más bien es como que, al aplicar este pensamiento y este sentimiento en el hacer, el sentipensante hace una reflexión que puede ser superada en el futuro. Entonces tiene siempre la posibilidad de mejorar.

Por eso decimos, por ejemplo, “pensar con la yema de los dedos”. Como cuando hacemos una preselección de las fibras. Lo mis mo pasa en la cerámica, con las arcillas. Es una educación que va por la yema de los dedos, donde los dedos son más aptos que los ojos o que la cabeza. La sensibilidad de la yema de los dedos capta la textura de la fi bra y se almacena en la cabeza y en otras par tes del cuerpo.

Esa capacidad se instruye visualmen te, pero se experimenta personalmente. Hay que abrir los ojos de tus dedos

y hacer tu propia experiencia de viaje por la sen sibilidad. Para la cerámica, hay que pedir el per miso y respeto de las minas de arcilla. Y hacemos una ceremonia para que las arcillas puedan fluir de la mejor manera en nuestros pies. ¿Por qué en nuestros pies? Porque nosotros amasamos con los pies. Los pies tienen que tener la sensibilidad de los ojos al pisar la textura de las arcillas. Las arcillas se alimentan a través de tus pies y luego a través de tus dedos al moldear. En las comuni dades se dice: “gracias a mis pies pude casar las diferentes materias primas para la cerámica”. Ca sar, juntar, unir. También se dice: chakirayku, gra cias a mis pies. Quiere decir que mis pies han sido los primeros en hacer que la arcilla se una con el agua para luego obtener una buena pasta. Recién después pasa a las manos. Entonces los pies es tán sintiendo y contribuyendo, y luego tus ma nos y al final tus ojos. Ahí se puede ver que toda esa sensibilidad siempre crea conectividad.

Lo mismo pasa con el textil, porque las fi bras alimentan la sensorialidad de tus dedos, que la van a almacenar para el futuro de tu vida. Se dice que hay que despertar ese aprendizaje desde niños, para que luego, si tus ojos, a cierta edad, ya no pueden ver el hilo, tus dedos pue dan distinguirlo sin dificultad. Por eso se suele decir: “Yo nací hilando y terminaré hilando”.

Piensas con tus pies esa unión de las acciones y las traduces al cargar la materia prima en tu es palda. Al llevarla en la espalda, la sensibilidad de tu cuerpo está interactuando con la materia pri ma. Y es tu cuerpo el que la mueve. La materia prima no va a llegar a la mesa sola. Lo racional es lo que conecta todos estos detalles, pero no es el que juzga, no es el que estructura todo, sino el que estructura las intervenciones que se hacen. Es un comprender y hacer de abajo para arriba, algo muy distinto de jerarquizar la mente.

Hay un campo magnético entre la materia prima, los pies y las manos, una complemen tación de fuerzas mayores para hacer esa cons trucción. Esto a Kant y a la Ilustración no les interesa, porque no piensan cómo estos proce dimientos producen efecto en la sensibilidad a medida que se van desarrollando. No aterrizan en los procesos y procedimientos de construc ción de una obra de arte. Se quedan con la idea:

– Amuy’tanakax uywaña: el sentipensar nos permite criar en diferentes tiempos y en dife rentes espacios. Eso hace un despliegue en tér minos horizontales. En estos lenguajes, se sien te que tú no eres superior a todos, sino parte de la diversidad de acciones de un campo magnéti co. Todo es horizontal, todo tiene importancia.

Esto nos lleva a otro término:

– Jaqichaña, o crianza de la obra de arte, que no solo se planifica en la cabeza, sino también al complementarse las materias primas. Por ejem plo, mediante una serie de acciones, procesas la lana, haces la crianza mutua del ajayu (el espíri tu) de la materia prima, que va a juntarse con la persona. Jaqichaña significa convertir algo (una figura, una escultura, un tejido, etc.) poco a poco en persona o en personaje. Es convertir en per sona o en personaje el esfuerzo del humano, de los instrumentos o los medios que lo rodean, del espacio, del aire que respiras, de la temperatura.

Todo lo que nos rodea. El respeto siempre es mu tuo. O sea que no estoy dominando yo con mis pensamientos, sino complementando los pen samientos con la lana, que es un sujeto. Ambos sujetos unirán fuerzas para poder lograr el hilo de la vida, que son los ovillos.

Es por la yema de los dedos que tú distingues las texturas y a través de eso el cuerpo se alimen ta. Al hilar con la rueca hay varios campos de fuer za que se unen. El primer campo está en las ma nos, es la fuerza de las manos. El segundo es la fuerza de la rueca, que es un instrumento y es un personaje. Y el tercero es la lana. Estos tres cam pos unidos van a convertir la lana en hilo y el hilo va a ser el inicio de la obra de arte. Otro término es:

– Yanak jaqichaña, o crianza mutua de las co sas, que también serán intervenidas por instru mentos específicos, que son también sujetos.

Los instrumentos te ayudarán a producir, a re producir, a crear o gestar, a mejorar y superar, en una complementariedad de acciones. Luego:

– Ali uywiri, el especialista en la crianza mu tua de las plantas. Este especialista conoce la tierra, las semillas, la alimentación, el agua, sabe qué momento es bueno para obtener las fibras, en un despliegue muy especializado en todos sus procesos y procedimientos. Luego:

– Uywa qamani, en aymara, y uywa qamayux, en quechua, que es el especialista en la crianza mutua de los animales. Para los animales, uno va a pensar en el territorio, los pastos, el agua, el ciclo de la vida del animal: cuándo tiene la cría, cuándo crece, cuándo requiere vitaminización, cuándo se puede faenar. Y luego: Qapu qamani en aymara, y pushkax qa

mayux, en quechua, que es el especialista en la crianza mutua de la hilandería. La materia pri ma pasa por una crianza mutua de los animales y las plantas, y luego pasa por la crianza mutua de la hilandería. ¿Por qué esta especialidad? Por que el hilo no llega por sí solo, sino cuando uni mos los campos de fuerza de la rueca, de la lana, de la fibra y de las manos. Luego:

Sami qamani, en aymara, y llimphi qamayux, en quechua, que es el especialista en la crian za mutua de los tintes naturales, el que hace las bandejas de color por emersión de agua, que históricamente se practica a la par de la teoría de Newton del vapor, la luz y la sombra. El sami qa mani o llimphi qamayux se complementa con la reacción química de las plantas y con la de los minerales, que generan otro tipo de molécula, que se va a fijar en la estructura de la fibra. La planta es una persona, un ser viviente que tiene la sensibilidad de donar el color, que al mismo tiempo es medicina. Y luego viene:

– Sawu qamani , en aymara, o away qama yux, en quechua, que es el especialista en la crianza mutua del textil. Es muy especializa do, porque es el que teje. En esta crianza se habla de gestar el telar, de gestar una icono grafía por medio de una técnica, y se habla de la persona especializada en los intercambios o en la comercialización. Luego:

– Luraña, que es cuando ejecutas las obras de arte con los pies, las manos, la cabeza, el corazón, el cuerpo, en acciones que se van complemen tando. Y luriri, que es el o la creadora. Yanak lu riri es el o la creadora de las cosas, el que une los campos de acción y tiene la lectura especializa da de los instrumentos. Las sensibilidades pasan por tu cuerpo y logran una finura. Luraña tiene que ver con el equilibrio y la complementariedad, con poder integrar las manos y los instrumentos requeridos para procesos y procedimientos exac tos de creación de una obra de arte.

¿Qué movimiento de tu cuerpo va a comple mentar esa sensibilidad? En ese aprendizaje es tán todos los sentidos que te rodean: de los pies, de las manos, del cuerpo, del ojo, de la cabeza, del corazón. Y también, como se dice en ayma ra, chuymamantiw lup’ita, piensas con tus pul mones. ¿Por qué son tan importantes los pulmo nes? Porque si no respiramos, no existimos. En aymara no se dice: “te quiero de todo corazón”, sino “te quiero a todo pulmón”. Se dice “pensar con el pulmón”. Incluso se dice: “mi gran fuente de inspiración de pensamientos es la nube”.

Este texto fue publicado originalmente por PCP – Programa Cultura Política, La Paz, Bolivia, 2022.

Es artista plástica, tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen (ayllu Qaqachaka, provincia Avaroa, Oru ro). Hablante de aymara, quechua, español e inglés.

El año 2020 fue honrada con la condecoración oficial de la República Federal de Alemania, la Medalla Goethe, por su ar dua e incansable labor cultural, convirtiéndose en la primera mujer boliviana (y la más joven en la historia del premio) en ser galardonada con esta importante distinción. Fue finalis ta en el Concurso de Literaturas Indígenas de la Casa de las Américas en Cuba (1994), recibió el premio para la poetisa in ternacional en el cuarto festival mundial de la poesía vene zolana (2007), ganó el primer premio Eduardo Avaroa en Ar tes, Especialidad Textiles Originarios, La Paz, Bolivia (2013), y el primer premio Fomento a la Creación Nativa en Literatu ra, Especialidad Poesía, en el marco del V Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca Chile (2018).

En colaboración con el músico boliviano Álvaro Monte negro produjo los DVD de música contemporánea Thakhi – La Senda Canciones a los animales (2007) y Utachk kir ki – Canto a las casas (2011). Es autora de las publicaciones Sawutuq parla (2006) y el libro de poemas Phaqar kirkit’ikha takiy takiy – Canto a las Flores (2006) y aypi Jaqha ypi Por aquí, por allá (2018). Coautora de Hilos sueltos: Los Andes desde el textil (2007), Ciencia de las Mujeres (2010), Ciencia de Tejer en los Andes: Estructuras y técnicas de faz de urdimbre (2012), El Textil Tridimensional: El Tejido como Objeto y como Sujeto (2013) y Tejiendo la vida: La Colección Textil del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef), según la cadena de producción (2013).

Actualmente es Directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef). Durante su primera gestión, de 2013 has ta mediados de 2020, renovó el 90% de las salas basada en la cadena operatoria, se publicaron más de 30 productos acadé micos: dos revistas científicas - académicas “THAKHI Musef”, siete catálogos mayores de 500 páginas, 11 catálogos de 250 páginas, cuatro publicaciones infanto juveniles, dos formato cómic “Musef en viñetas” y dos con ilustraciones “El Musef te cuenta”. Publicación física y digital de siete anales de la Reu nión Anual de Etnología (RAE). Se realizaron 18 videos educa tivos de diversas duraciones enfocados en la difusión del le gado cultural de nuestras culturas y 19 exposiciones, mayores y menores. Se impulsó además el proyecto “Musef, más cerca de ti”, una iniciativa de Museo Portátil que ha visitado hasta el momento más de 60 lugares urbanos y rurales en Bolivia. Con una proyección a 2026, Espejo plantea ahondar en la vida social de los objetos, con temáticas como: Vestimenta (2019), Lenguajes y poéticas (2021), Alimentación (2022), Música (2023), Agua (2024), Espiritualidad y Corporalidad (2025) y el Espacio Social (2026). Sin embargo, los sueños no se detienen ahí, pues la expansión del Musef a toda Bolivia, es una meta que se tiene claramente planteada.

Su desconocida faceta de activista social expresa su visión altruista de la vida. En efecto, cuando lo conocí en 1993 era un vecino consubstanciado con las necesidades de la urbanización El Kenko, con discursos meditados en las asambleas vecinales, impulsó una lucha desigual pero exitosa con Mutual La Paz, que construyó viviendas de interés social con gravámenes onerosos.

Luis Oporto Ordóñez

La figura de Pedro Aquilino Chino Choque (1956-2022) es un referente para muchos profesionales. Su obra intelectual se traduce en dos escri tos académicos, en los que plasma su concepción de las bibliotecas y el bibliotecario. El primero, Contribución al conocimiento de la si tuación de la Biblioteca Pública en Bolivia (14 ca sos analizados en las ciudades de La Paz, Cocha bamba y Oruro), su tesina de técnico superior en Bibliotecología (1986) y el segundo, Promoción de la lectura en las bibliotecas populares mineras de Totoral, Bolívar y Avicaya, Bolivia, su tesis de licenciatura (2000). Cultivó una selecta bibliote ca especializada que fue un instrumento de teo ría y praxis.

Pedro Aquilino Chino Choque nació el 19 de octubre de 1956 en la comunidad de Santa Rosa, provincia Pacajes, área de influencia del históri co y revolucionario centro minero de Corocoro. Fue el mayor de cuatro hermanos y, como mu chos, estudió las primeras letras en la escuelita de su comunidad, trasladándose a La Paz para cursar la secundaria en el colegio Bolívar. En

contró su vocación en la carrera de Biblioteco logía y Ciencias de la Información de la Univer sidad Mayor de San Andrés (UMSA), con la que integró el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia.

En su desempeño laboral destaca su trabajo como responsable de las bibliotecas móviles del Centro de Promoción Minera (Cepromin), ha biéndose incorporado luego a la Biblioteca ‘Cas to Rojas’ del Banco Central de Bolivia como re ferencista. Ya como profesional, se integró a la planta docente de su alma mater.

Su desconocida faceta de activista social ex presa su visión altruista de la vida. En efecto, cuando lo conocí en 1993, era un vecino con substanciado con las necesidades de la urba nización El Kenko, con discursos meditados en las asambleas vecinales, impulsó una lucha desigual pero exitosa con Mutual La Paz, que construyó viviendas de interés social con gra vámenes onerosos. Nunca olvidó su tierra de origen donde asumió el cargo de Junta escolar “realizando muchas actividades e impulsando que la institución cuente con más estudiantes”, pero sobre todo “le dedicó tiempo al equipa miento de un laboratorio de física y química”.

Su hijo Miguel Ángel lo recuerda como “miem bro activo en el municipio de Achocalla donde asesoró varios proyectos de trigo, urbanización y comunicaciones”.

Fue testigo de las transformaciones del país en su “inserción en la economía mundial para com partir los beneficios: mercado, financiamiento, tec nología de punta, entre otros”, observó que la polí tica neoliberal aplicó reformas estructurales “que se expresan con la transferencia de la economía es tatal al sector privado”. En una evaluación fría, afir ma que “a 14 años de vigencia del neoliberalismo, la solución de la crisis económica, social y políti ca por esta vía va perdiendo credibilidad por la fal ta de resultados favorables a favor de las mayorías nacionales”, siendo así que “obreros, campesinos, barriadas urbanas, profesionales desempleados, mujeres y juventudes, al no tener soluciones a sus problemas, aparecen más bien como víctimas del modelo”. Añade que “la situación educativa en los centros mineros en general es deprimente. Con la aplicación de las medidas de ajuste estructural va rias escuelas y colegios fueron cerrados por el cie rre de varias empresas mineras dependientes del sector estatal y privado, las mismas que en la ac tualidad operan mayoritariamente como coopera tivas mineras y mantienen deficientemente el ser vicio de la educación”, situación que se agrava por el bajo nivel de escolarización en la minería “por tratarse muchas veces de familias recién llegadas del campo, quienes en su mayoría tienen niveles primarios incompletos”.

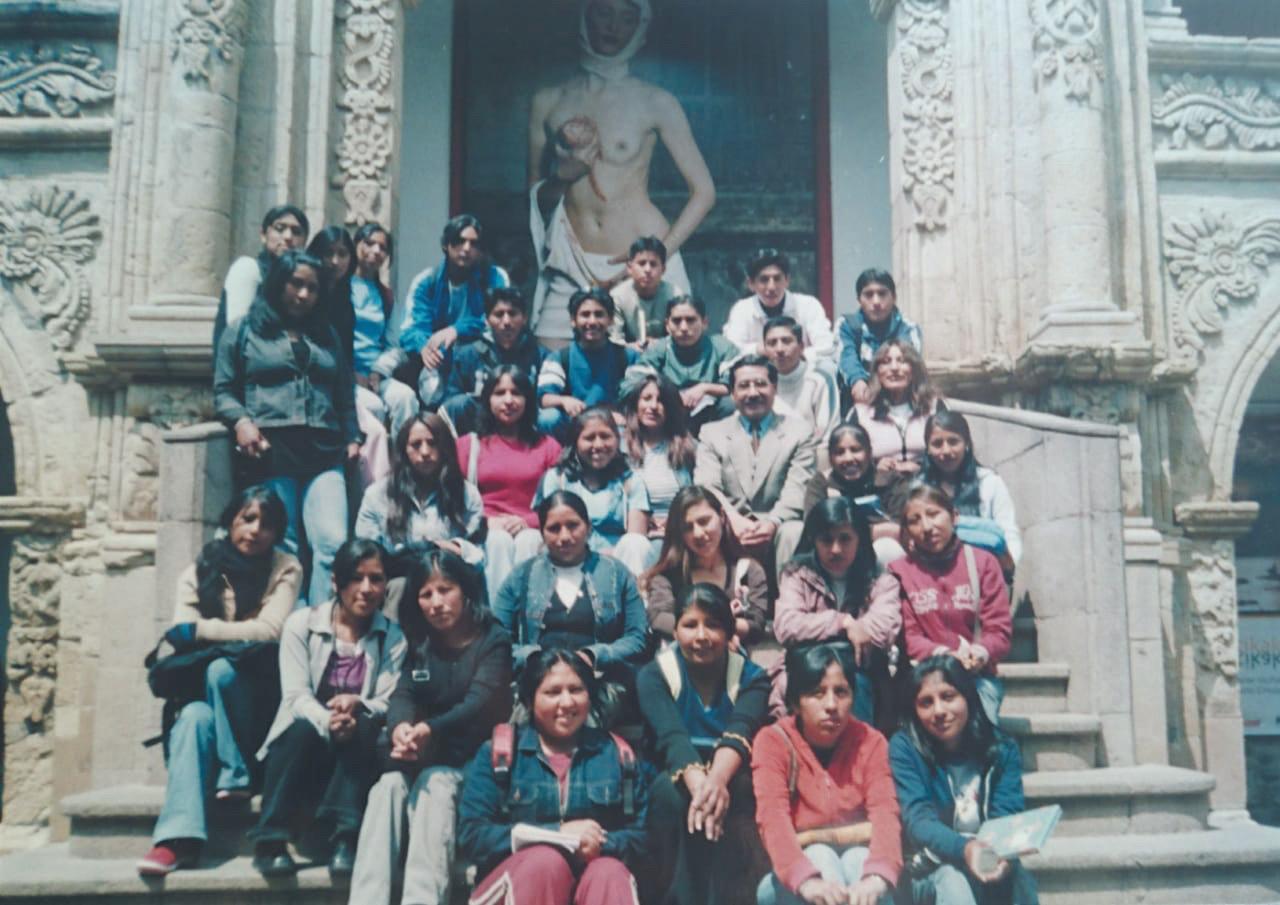

Creía firmemente que “la respuesta de toda in cógnita está en el estudio y la investigación. La ciencia y tecnología es la respuesta”. Con ese pen samiento observa a la biblioteca popular como “la única oportunidad del trabajador minero para me jorar su nivel cultural dentro del proceso de auto formación”. Pero, el valor real de su estudio radica en su carácter testimonial pues impulsó personal mente la promoción de la lectura en las bibliote cas populares mineras de Totoral, Bolívar y Avi caya del departamento de Oruro (Bolivia), a partir del proyecto que el Centro de Promoción Minera (Cepromin), desarrolló durante 15 años, “donde el trabajador minero es el sujeto principal de inves tigación; luego, está el bibliotecario como persona clave en la promoción de la lectura y la importan cia de la biblioteca popular en el proceso de auto formación”. Fue una obra creada “a solicitud de los propios trabajadores”.

El 15 de enero de 1984, Cepromin inició el fun cionamiento de seis bibliotecas populares con el apoyo logístico y financiero de Unicef-Bolivia, Ser vicio Universitario Mundial, Solidaridad Holan da y un convenio de intercambio y cooperación con el Centro Cultural Portales de Cochabamba, “el cual sirvió para apoyar la implementación del sistema de bibliotecas populares móviles, a través de un asesoramiento técnico, con una duración de

dos años”. El histórico acto de inauguración de las bibliotecas tuvo lugar en Atocha (Potosí), con “un curso de bibliotecología y formas de motivación para efectivizar el funcionamiento de las bibliote cas populares, con una duración de cuatro días”.

En 2000 las bibliotecas populares móviles lle garon a 13, rotando por diferentes distritos mine ros de todo el país, con una permanencia de tres a seis meses en cada centro minero, con presencia en más de 30 distritos, con un bagaje cultural de nueve mil volúmenes impresos, que abarcaban aspectos sociales, económicos, político-sindica les y de cultura general. El Cepromin implantó el préstamo de libros a domicilio, beneficiando a es tudiantes (44%); trabajadores (22%); profesores, personal técnico de la empresa, radialistas, etc. (19 %) y amas de casa mineras (15 %). Las Bibliote cas Populares incentivaron la formación de círcu los de lectura, jornadas culturales, exposición de libros, cursos de capacitación de bibliotecarios y talleres de promoción de la lectura.

Su origen humilde y el paso por Cepromin marcaron con fuego su consciencia social pues fue allí donde abrazó la convicción de servir a la sociedad desde la biblioteca pública a la que concebía como “trinchera de conocimiento y

sabiduría e instrumento de liberación”. En los hechos consideraba a las bibliotecas como una “institución cultural democrática, de servicio gratuito”, es decir como poderosos “instrumen tos eficientes y permanentes de autoformación de los trabajadores, amas de casa, estudiantes y población en general”. Afirmaba que “las biblio tecas populares son centros de participación de ideas e intereses comunitarios”, llamadas a cum plir “una vasta misión de orden social, pedagó gico e incluso cívico”. En esa noble misión, el bibliotecario viene a ser “el profesional que pla nifica, organiza, administra, dirige y supervisa las bibliotecas”, pero a la vez “propone la políti ca bibliotecaria y de información, elaboración de planes nacionales para el desarrollo de bibliote cas y centros de documentación e información, así como la realización de investigaciones ex haustivas del material impreso e inédito”.

Pedro Chino falleció el 5 de noviembre, a po cos días de cumplir 66 años. Pasa a la Historia de las Bibliotecas de Bolivia como un pionero en fo mentar las bibliotecas populares y la promoción de la lectura con contenido social, “con el propó sito de contribuir a que el sector minero pueda al canzar mejores condiciones de vida a través del apoyo a actividades de formación de los trabaja dores mineros y amas de casa, el asesoramiento jurídico, económico y la información sobre pro blemas del país y la minería en particular”.

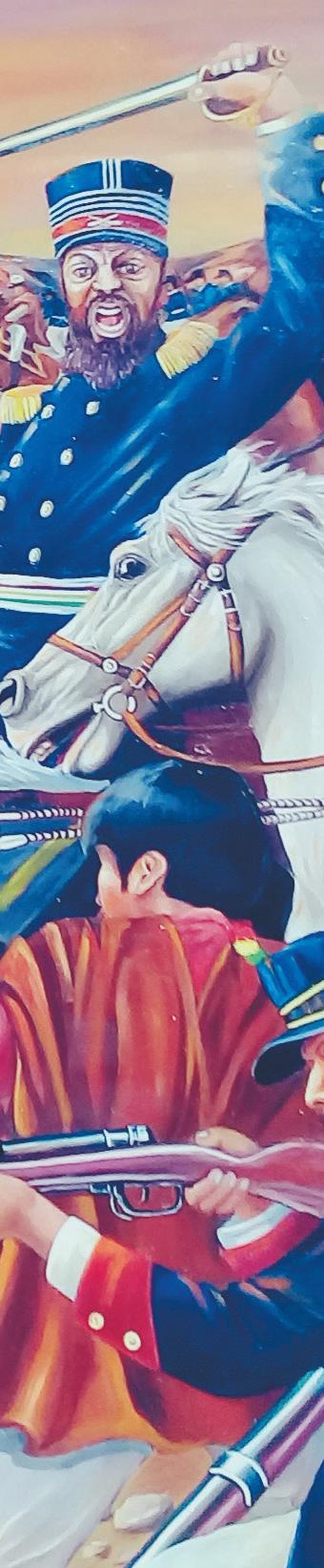

El combate duró unas cuatro horas. Por la oscuridad de la noche, los disparos iban alejándose a medida que avanzaban las fuerzas bolivianas en persecución del enemigo derrotado. Al promediar la medianoche, las tropas chilenas quedaron totalmente aniquiladas.

La Guerra del Pacífico está en pleno auge, tres países involucrados, Bo livia entre ellos. Antofagasta fue to mada por el ejército chileno el 14 de febrero de 1879 y, desde entonces, las fuerzas enemigas avanzaron hacia territo rio boliviano, de hecho, poblaciones como Co bija, Mejillones y Tocopilla fueron ocupadas sin resistencia alguna, aunque no sucedió lo mismo en Calama, donde un reducido núme ro de soldados y civiles bolivianos enfrentaron audazmente al ejército invasor.

El historiador militar boliviano Edwin de la Fuente mencionó en abril de 2018 al diario nacional La Razón de Bolivia que “la historia de la Batalla de Canchas Blancas, así como del combate de Tambillo, radica en fuentes rela tivamente ‘nuevas’, en el sentido de que son documentos que durante mucho tiempo es

tuvieron ocultos”, pero esta versión no lo es todo, La Fuente argumenta que el texto fue ocultado porque ahí también está descrita una supuesta “traición” al país de los futuros presidentes Aniceto Arce y Narciso Campero, puesto que éstos estaban ligados a la explota ción minera.

En tanto que los historiadores chilenos rati fican y argumentan que la Batalla de Canchas Blancas es un “completo invento”, así lo refle ja Fernando Wilson, un destacado historiador al diario El Mercurio de aquel país. Son tres los académicos trasandinos que denigran la versión boliviana respecto a esa batalla, entre ellos Mauricio Pelayo, investigador histórico de la Guerra del Pacífico, y el investigador de his toria Rafael Mellafe, quienes no dieron fe de la veracidad histórica sobre la contienda.

Y aunque este choque de versiones siem pre estará presente, es innegable que el ejérci to chileno sí llegó a territorio potosino, lo de muestra el testimonio documental referido a la

de los pobladores de ese municipio el an tiguo poblado fue quemado y saqueado por solda dos chilenos, quienes tenían la intención de tomar la ciudad potosina.

De acuerdo a versiones del Ministerio de De fensa del Estado boliviano, durante los meses de marzo y junio de 1879 se organizó la Quinta Divi sión, comandada por el general Narciso Campero Leyes. El 12 de noviembre de 1879, cuando el reloj marcaba las 8.00 de la noche, un contingente de soldados chilenos se aproximó desordenadamen te a una aguada o ckocha, jinetes y caballos, todos se entremezclaron desesperados a fin de saciar la inmensa sed que tenían.

Es en ese momento en que las tropas boli vianas capturan en masa a la caballería ene miga, arrebatándoles sus caballos, los retiran de la línea de fuego, mientras se sigue acome tiendo contra las columnas enemigas tratando de dividirlas para destruirlas separadamente, de acuerdo al primer plan, con un ataque pro fundo por la izquierda hasta llegar al centro. Mientras que las tropas de la derecha atacaron la retaguardia chilena; los indígenas, con par te del Batallón Ayacucho acosaban a su Esta do Mayor. Los Sanlorenceños del Escuadrón Méndez se dieron en combate cuerpo a cuerpo, blandiendo cuchillos y machetes. La lucha fue feroz y se veían ovillos de soldados en el suelo y hasta debajo de los caballos.

El combate duró unas cuatro horas. Por la os curidad de la noche, los disparos iban alejándo se a medida que avanzaban las fuerzas bolivia nas en persecución del enemigo derrotado. Al promediar la media noche, las tropas chilenas quedaron totalmente aniquiladas, el Escuadrón Méndez se hizo dueño de la caballería chilena, la persecución del enemigo desbandado duró cer

ca de seis horas, posterior a ello, las tropas boli vianas se agrupan y se organizan para recoger el botín de guerra consistente en armas, munición y alimentos que fueron dejados por los chilenos mientras huían. Es en esta batalla que resalta la figura del coronel tarijeño Mariano Lino Mora les, quien es el héroe de la contienda.

Canchas Blancas es una zona que se en cuentra aproximadamente a siete kilómetros de la comunidad Villa Alota en el municipio de San Agustín, provincia Enrique Baldivieso del departamento de Potosí, de hecho, en aquel es pacio donde se liberó esta épica batalla se halla una plaqueta que dice:

“LA GLORIA OLVIDADA ‘LA BATALLA DE CANCHAS BLANCAS’ ES JUSTO RECORDAR Y RENDIR HOMENAJE A LOS HÉROES DE CAN CHAS BLANCAS, AL EJÉRCITO BOLIVIANO Y LUGAREÑOS QUE VENCIERON EN HEROI CA BATALLA AL INVASOR CHILENO. JUNTOS VOLVEREMOS AL OCÉANO PACÍFICO, VEN CER O MORIR. CANCHAS BLANCAS MARZO 1879 – 2018”.

El experto en turismo Jorge Pérez Lupa se

ñala que durante la última visita que hizo a ese sitio identificó que en el lugar existen objetos como monedas, cráneos, espuelas de caballos, bayonetas, fusiles y otros restos, que, en mu chos de los casos, fueron recogidos por los po bladores locales quienes atesoran estos objetos como valiosos trofeos. Mientras que a 15 kiló metros de Villa Alota se ubica una gruta llama da como la Cueva del Chileno.

Un relato oral del lugar sobre ese hecho cuenta que después del combate de Canchas Blancas, un lugareño que pasaba cerca de esa cueva se percató de la presencia de un soldado enemigo malherido en el interior de esa gruta, se apiadó de él y le proporcionó leche de cabra, puesto que el conscripto estaba débil y sin ha ber comido hace varios días, pero el alimento le ocasionó un fuerte dolor de estómago y pereció sin que el oriundo de Villa Alota pueda hacer algo al respecto.

(*) Es socio de número de la Sociedad de In vestigación Histórica de Potosí – SIHP.

(**) Es docente universitario de la Universi dad Autónoma Tomás Frías – UATF.