TERRE CRUE & GRANDE HAUTEUR

La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui ? à Paris, est-elle une utopie ?

RESUME

« Terre crue » et « grande hauteur » semblent deux termes dichotomiques. Il existe pourtant une tradition millénaire d’architecture de grande hauteur en terre crue dans le monde. Oubliée en France durant la première moitié du XXème siècle, nous possédons, aujourd’hui, de solides connaissances scientifiques concernant l’architecture de terre. Alors que l’édifice de grande hauteur fait aujourd’hui partie du paysage urbain francilien, le savoir découvert sur le matériau terre, l’expérience acquise dans le domaine de l’architecture en terre crue, ainsi le contexte naturel et culturel, nous permettent, aujourd’hui, d’envisager la construction d’architectures de grande hauteur en terre crue à Paris.

MOTS CLES

Terre crue - Grande hauteur - Matériau – Matière - Symbolisme - Communauté

Acheminement - Procédé constructif - Erosion - Paysage - Echelle - Paris

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier mes deux encadrants de mémoire, monsieur Xavier Lagurgue et monsieur Vincent Laureau, pour leurs conseils qui m’ont ouvert les yeux sur les champs de recherches possibles. Je remercie aussi Monsieur Vincent Laureau pour ses conseils de méthodologie et les corrections apportées pendant l’écriture de ce manuscrit.

Je tiens à remercier monsieur Paul-Emmanuel Loiret, de l’agence Joly&Loiret, pour l’entretien qu’il m’a accordé, me permettant d’avoir un regard d’acteur sur le sujet.

Merci aussi à madame Cécile Marzorati, de l’association Bellastock, pour ses réponses sur le festival La ville des Terres.

J’aimerais aussi remercier l’Ecole Nationale Supérieure de Paris Val-de-Seine, pour la grande qualité de ses infrastructures et de son encadrement pédagogique, qui m’ont permis, pendant trois ans, de découvrir l’architecture et d’apprendre le métier d’architecte.

Pierre Vialle-Millereau « La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »

« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »

Figure 38 : Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur contexte

Figure 41 : répartition des installations franciliennes signataires de l'accord de partenariat avec la société du Grand Paris (source : Réseau de transport public du Grand Paris –Schéma de gestion et de valorisation des déblais, 07/2017) ..............................................

Figure 42 : Installation Cosson de stockage de déchets inertes de Thiverval-Grignon Yvelines. A gauche, vue satellite (source : bingmaps.com). A droite, photo du 18 / 07 / 2016 (source : Booklet de l'exposition "Terres de Paris, de la matière au matériau")

Figure 43 : Plateforme ECT de gestion et stockage de matériaux inertes de Villeneuvesous-Dammartin Seine-et-Marne. A gauche, vue

Figure 57 : Ziggourat de Tchogha Zanbil. A gauche, axonométrie de la Ziggourat originelle (source

-

AVANT-PROPOS

Il pleut sur Paris ce matin du 27 février 2016. J’attends sous son porche, l’ouverture du pavillon de l’arsenal. Les portes s’ouvrent et Paris se réinvente à moi. C’est une effervescence de panneaux, de maquettes, de perspectives, de plans, de coupes... Les projets rivalisent de végétation pour démontrer à quel point ils prennent en compte les exigences environnementales. Il n’y a pas assez de mille arbres pour cacher le périphérique porte Maillot ou pas assez de façades en micro-algues pour alimenter le quartier Masséna… et puis, posé sur une table en fond de couloir, un morceau de terre. C’est, en fait, un détail constructif. Il me renvoie aussitôt vers un projet de tour construite en terre crue. Je trouve l’idée extrêmement originale et je me demande ce qui a poussé le studio d’architecture Joly & Loiret à proposer ce projet. Je me souviens alors d’une conférence de CRATerre1 lors de ma deuxième année à l’Ecole Nationale Supérieure Grenoble sur les constructions en terre dans le monde et leurs impacts écologiques. Contrastant avec les autres projets de « Réinventer Paris » présents autour de moi, je me demande pourquoi est-ce que c’est la première fois que j’entends parler d’architecture de terre à Paris.

1 CRATerre est une association et un laboratoire de recherche sur les constructions en terre de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble

INTRODUCTION

“ Voir l’univers dans un grain de sable

Et le paradis dans une fleur sauvage

Tenir l'infini dans le creux de sa main

Et l'éternité dans une heure. ”

William Blake, Le mariage du Ciel et de l’Enfer, 1793

Utilisant les ressources se trouvant à sa disposition, l’Homme a depuis toujours utilisé, pour son architecture, la terre présente sous ses pieds. Néanmoins, les constructions en terre (et plus généralement, en matériaux traditionnels terre, bois et pierre) se sont fortement réduites en même temps que les progrès technologiques introduisaient le béton et l’acier comme nouveaux matériaux de construction. La part des constructions en terre dans les sociétés occidentales est même devenue très marginale. Or, selon le 5ème rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat « les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation finale d’énergie et de près de 19% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial »2. Face aux problèmes écologiques liés aux matériaux conventionnels de construction (énergie grise, sable en voie de disparition dans certaines régions…), l’emploi de matériaux à empreinte écologique réduite paraît inévitable. Or, la terre crue est un matériau naturel qui ne nécessite pas de phase préalable de transformation industrielle (contrairement au ciment, béton, acier, aluminium, briques cuites, produits synthétiques, etc.). Ainsi, la production d’énergie grise et d’émissions de gaz à effet de serre liée à sa production et à son transport reste faible.

Outre ses vertus écologiques, mon intérêt pour le matériau terre s’ancre dans ses profonds paradoxes :

Aujourd’hui, l’architecture en terre représente 50% de l’habitat mondiale et 15% des œuvres architecturales inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO3, néanmoins le matériau terre n’est que (très) partiellement utilisé dans l’architecture contemporaine urbaine.

La terre, du fait de ses propriétés mécaniques, semble être un matériau peu propice à la grande hauteur, cependant le centre historique de la ville de Shibam, au Yémen, est constitué de maisons-tours de 30 m de haut.

L’architecture de terre est répartie sur les cinq continents mais l’architecture de grande hauteur en terre crue est majoritairement présente au Maghreb et au MoyenOrient.

Alors que l’architecture de grande hauteur s’est multipliée à partir du début du XXe siècle avec l’arrivée du béton et de l’acier dans la construction, pour des besoins de

2 Stocker Thomas F., Qin Dahe, 2013, Climate Change 2013 The Physical Science Basis Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press

3 Anger Romain, Fontaine Laetitia, 2009, Bâtir en terre : du grain de sable à l'architecture, Paris, Belin

logement et de bureaux, l’architecture de terre de grande hauteur est une architecture majoritairement ancienne et religieuse ou protectrice.

La terre est un matériau permettant la construction d’une architecture rapide. Mais c’est un matériau soumis rapidement au phénomène d’érosion.

C’est un matériau qui se « redécouvre » aujourd’hui dans les pays du Nord et qui bénéficie d’une image positive, notamment due à ses qualités environnementales C’est le matériau du « pauvre » dans les pays du Sud, où le béton et l’acier bénéficient d’une meilleure image4 (Laureau, 2013)

Alors que la terre est un matériau présent naturellement sous nos pieds, sa mise en architecture coûte plus chère dans les pays du Nord par rapport aux matériaux conventionnels.

Alors que les moyens de transport de matière évoluent, l’architecture de terre continue de consommer la matière proche de son site.

Paradoxale, la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue peut être une des solutions pour répondre aux problèmes écologiques et d’urbanisation de Paris. Le matériau terre serait-il le matériau idéal ? Le matériau nous permettant de construire à coût écologique nul ? Quelles sont les capacités mécaniques du matériau ? Comment est-il acheminé ? Les procédés de construction permettent-ils de construire à grande hauteur ? La construction de tels édifices est-elle une limite physique ou bien culturelle ? Alors que la tour devient un type architectural présent dans les grandes métropoles mondiales, et présentes à Paris et en région parisienne, Pourquoi n’y a till pas de tour en terre crue ? La construction d’édifices de grande hauteur5 en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie6 ?

4 Laureau Vincent, 2013, La ville en terre au Mali, Cybergeo : European Journal of Geography, Aménagement, Urbanisme, URL : journals.openedition.org/cybergeo/25907. Vincent Laureau y évoque le contraste entre la représentation du matériau terre pour les occidentaux et les locaux, notamment mali : « Pour l’individu issu de la sur-modernité lors d’un voyage touristique, la spécificité de son regard voit dans ce patrimoine un fragment d’exotisme qu’il souhaite voir conserver comme témoignage pour les générations futures. À l’inverse, pour l’individu local, se disant « né ici et grandi ici », ce patrimoine représente le poids du passé avec son cortège de contraintes ; c’est plus un handicap qu’un atout. »

5 Dans le cadre de ce mémoire, la localisation parisienne et la temporalité actuelle impliquent la possibilité d’une architecture contemporaine. Nous précisons, par grande hauteur, un édifice ayant aussi élancement important.

6 Utopie, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : A. − Ouvrage qui conceptualise une société idéale à construire. B. − Au fig. Ce qui appartient au domaine du rêve, de l'irréalisable.

Jean Nouvel a qualifié l’architecture de «pétrification d'un moment de culture»7, et c’est en étudiant cette transformation d’éléments physiques en relation avec un contexte culturel que nous tenterons de répondre à la problématique.

A. Nature

Nous nous intéresserons, tout d’abord, à l’incidence de la géographie, de l’environnement naturel, des climats et des risques sismiques sur l’architecture de terre en hauteur. Nous pouvons remarquer que la majorité de ce type d’édifices est construit dans des régions chaudes, arides ou désertiques. Il faut, en effet, de longues périodes sans pluie et à forte température pour permettre la construction en terre afin d’en limiter son érosion. Pour des raisons de difficulté de construction avec ce matériau, l’architecture de grande hauteur en terre crue est aussi généralement située dans des contextes naturels dépourvus d’autres ressources, de manière abondante, pour la construction.

Puis, nous nous attèlerons aux questions physiques Les tours-maisons de Shibam, au Yémen ont des murs en terre crue porteuse d’un coefficient d’élancement8 unique leur permettant d’enceindre dans sa vieille ville des maisons-tours de 30 m de hauteur dans un environnement urbain très dense. Néanmoins les murs restent d’une épaisseur conséquente (80 cm à leur base, 30 cm à leur sommet). Le laboratoire CRATerre tente de mettre au point des techniques permettant de construire en terre crue porteuse avec un coefficient d’élancement se rapprochant des matériaux conventionnels, mais la question de la mixité structurelle se pose dans le cadre de constructions à Paris aujourd’hui.

Nous analyserons, enfin, le matériau terre à l’échelle microscopique. De chaque contexte naturel émane un type de terre différent. Néanmoins, chaque terre est « un mélange de grains de différentes tailles (cailloux, graviers, sables, silts et argiles) en proportions variées »9 (Anger, 2011, p.5) La terre est en fait un béton d’argile c’est-à-dire « un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats agglomérés par un liant » 10 (Anger, 2011, p.10). Cette nouvelle connaissance du matériau, qui date du début

7 Dans un entretien pour le quotidien « Le Temps » du 15 août 1998

8 Coefficient d’élancement, définition de l’office québécois de la langue française : Rapport entre la hauteur non supportée et l'épaisseur à sa plus petite dimension, dans un élément de structure en longueur sous compression qui se trouve généralement à la verticale.

9 Anger Romain, 2011, Approche granulaire et colloïdale du matériau terre pour la construction, Thèse pour obtenir le grade de docteur, École Doctorale Matériaux de Lyon (EDML), dir. H. Houben / C. Olagnon

10 Ibid., p.10

des années 2000, permet de mieux comprendre ses propriétés mécaniques et de transposer des techniques de construction liés au béton de ciment directement au matériau terre.

B. Culture

Nous aborderons dans une deuxième partie, les questions culturelles des constructions en terre crue de grande hauteur.

On remarque que le rôle de la communauté est prépondérant. Les deux grandes familles historiques d’édifices de ces types sont les bâtiments religieux et les fortifications. Soit une communauté reliée par des liens mystiques, ou bien, une communauté devant organiser son existence afin de se protéger de l’extérieur. A Paris, la construction d’édifices de grande hauteur sont principalement des bureaux, réunissant, sous un même toit, des milliers d’individus d’une communauté de travail. Toutes ces architectures de grandes hauteurs expriment aussi le besoin collectif de marquer son territoire.

L’architecture, et notamment l’architecture de terre, ce sont d’abord des Hommes qui conçoivent, acheminent, construisent… Dans les pays du Sud, les métiers traditionnels de la construction en terre se perdent à cause de la réduction du nombre d’édifices construits avec ce matériau. Au Yémen, d’après Salma Samar Damluji, « le problème est que nous avons perdu les maîtres-bâtisseurs qui formaient les plus jeunes. Ceux qui se disent architectes ou artisans aujourd’hui ne savent en fait plus rien de l’architecture vernaculaire »11. Parfois, les habitants réapprennent les techniques traditionnelles, comme pour la reconstruction d’un village à Ma’anqiao, en Chine, suite à un séisme. Faire reconstruire le village par ses habitants fut la solution la plus économique. Dans les pays du Nord, les hommes restent la principale ressource malgré les avancées technologiques, que ce soit pour innover ou pour bâtir.

Puis nous aborderons les questions symboliques liées au matériau terre. La construction de la tour de Babel12 (tour en terre crue pouvant relier la terre aux cieux afin d’accéder directement au paradis) et ses conséquences (voir chapitre Culture - Symbolisme), semble avoir mis une limite symbolique dans le monde chrétien. Alors qu’encore majoritairement utilisé dans les pays du Sud, la terre représente dans ces pays le matériau du passé, du pauvre… Tandis que dans les pays du Nord ses qualités environnementales en font un matériau vu positivement. Aujourd’hui ce matériau semble être dans une phase de 11

redécouverte en France depuis les années 70, notamment grâce au laboratoire CRATerre qui étudie ce matériau et milite pour sa mise en œuvre. L’utilisation de la terre crue est aussi intéressante car elle s’insère dans l’écologie de refondation, soutenue notamment par Gaston Bachelard13, pour qui l’Homme s’imagine un futur à partir de son environnement, et par conséquent, pour avoir une vision plus naturelle du futur14, il faut qu’il évolue dans un environnement à la matérialité naturelle.

C. Transformation

Nous nous intéresserons ensuite aux processus de transformation : du paysage d’abord, de la matière en édifice ensuite et, enfin, de la transformation du matériau terre dans le temps. La terre est le matériau vernaculaire par excellence. Lourde et nécessitant beaucoup de matières pour la modeler, l’architecture de terre est particulièrement liée au contexte naturel qui l’entoure. L’état des lieux des grandes architectures de terre montre ce lien très fort, quasi ombilical, à son paysage. Paris est une ville ultra dense ne proposant pas, à priori, de paysage urbain permettant l’extraction et l’utilisation de terre pour la construction. Or, Selon Alexandre Labasse15, « chaque année, plus d’une vingtaine de millions de tonnes sont extraites en Ile-de-France »16 (Labasse, 2016, p.4) Des sondages et tests sur ces terres extraites, ou à extraire, permettent de montrer que cette matière disponible est équivalente à un million de logements terre crue17

Nous verrons ensuite comment les hommes transforment la matière afin d’ériger des murs et construire des édifices. Chaque culture possède ses propres procédés constructifs qui découlent de quatre grandes familles de transformation de la matière : la bauge, le pisé, les briques et le torchis18 (Houben & Guillaud, 1989, p.15). Ces procédés consomment beaucoup de mains d‘œuvres induisant des coûts élevés, ce qui peut être un frein à la construction d’architecture de terre à grande hauteur. Afin de faire baisser les coûts de la construction en terre, mais aussi afin de pouvoir étaler la production sur l’année (et non pas seulement sur la période estivale), des ateliers de préfabrication voient le jour en Europe

13 Bachelard Gaston, 1942, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Ed. José Corti.

14 Naturelle, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Qui est dans, appartient à la nature; qui n'est pas le produit d'une pratique humaine

15 Architecte et Directeur général du Pavillon de l’arsenal pendant l’exposition Terres de Paris

16 Loiret Paul-Emmanuel, Joly Serge, Anger Romain, Ronsoux Lionel, Gasnier Hugo, 2016, Booklet de l'exposition "Terres de Paris, de la matière au matériau", Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal

17 Anger Romain, Joly Serge, Loiret Paul-Emmanuel, Rauch Martin, 2016, Conférence inaugurale de l'exposition "Terres de Paris", col. lenght: 81 min. URL : http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenaltv/conferences/hors-cycle/10509-terres-de-paris.html

18 Houben Hugo, Guillaud Hubert, 1989, Traité de construction en terre, Marseille, Ed. Parenthèses.

(Atelier de Martin Rauch à Schlins, en Autriche) et à en région parisienne Paris (unité de fabrication fonctionnelle à Sevran prévue pour 2019)19.

La terre est un matériau dont les parties exposées à l’environnement extérieur s’érodent plus rapidement que les matériaux conventionnels. Ainsi la mosquée de Djenné, au Mali, doit chaque année être soignée afin que l’érosion n’attaque pas la partie structurelle de ses murs de terre. Cette restauration est accomplie par tous les habitants de la ville lors du jour célébré comme l’arrivée de la saison des pluies20 Bien que « l’économie du don » fonctionne à Paris, comme le prouve le festival annuel d’architecture éphémère organisé par Bellastock, ce système ne semble pas viable à long terme, et pas compatible non plus avec une organisation professionnelle de la filière terre. Martin Rauch, explique que cette érosion peut prendre fin naturellement au bout de quelques années selon le procédé de construction, et il explique aussi comment prendre en compte cette érosion naturelle pendant la phase de conception de l’édifice afin d’éviter des restaurations annuelles ou pluriannuelles21

19 Joly&Loiret, 10 octobre 2017, Communiqué de presse URL : http://jolyloiret.com/wp-content/uploads /2017/10/JL_20171010_CYCLETERRE_COM_CP.pdf

20 BBC : Human Planet, 2011, Mali mud mosque, col. Lenght: 4 min. URL : https://www.youtube.com/watch?v=3SI5NdNEosE

21 Rauch Martin, 2015, Refined earth construction & design with rammed earth, Munich, Ed. DETAIL.

METHODOLOGIE

“La logique est une manière méthodique de se tromper en toute confiance.”

A. Pièces à convictions

a. Etat des lieux

L’étude a tout d’abord consisté à faire un état des lieux des architectures de terre de grande hauteur. Cette étude recense les architectures en terre crue porteuse, de plus de 10 m, sur toute la surface du globe, à travers le temps.22 La limite de 9 m de hauteur minimale a été décidée suite à l’étude des cases obus situées dans le nord du Cameroun. Ces habitations construites en utilisant le procédé constructif « bauge », ont des murs passant d’une épaisseur de 30 cm à leur base, à 3 cm à leur sommet (voir figure 1).

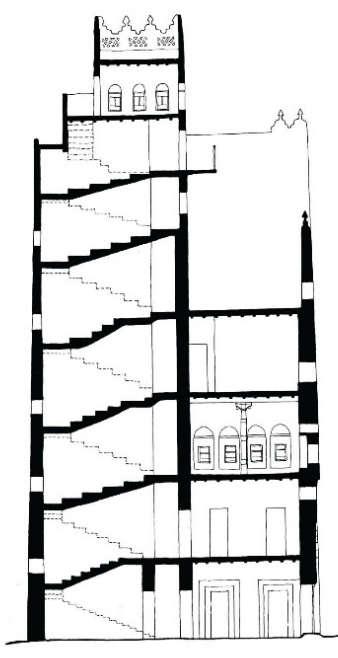

C’est la plus fine épaisseur pour des murs en terre crue répertoriés sur Terre, et cette prouesse technique m’a poussé à ne considérer que les édifices plus hauts. Une fois les édifices recensés, il m’a fallu lister les informations me permettant de les comparer. Ces informations tentent de classifier ces édifices tant sur leur plan géographique (localisation, climat, paysage proche, contexte paysagé), constructif (procédé de construction, hauteur, épaisseur, type d’édifice…), social (qui l’a construit ? pour qui ?) ou temporel. Comptabilisant trente-cinq édifices, il a été possible de les cartographier suivant ces différents critères. De plus, chaque édifice a été photographié en vue aérienne afin de considérer leur environnement proche. Une majorité des édifices ont aussi été dessinés en plan et en coupe afin de pouvoir comparer leur épaisseur, leur hauteur… Plus que les données quantitatives décrites ci-dessus, cet état des lieux m’a permis de m’intéresser aussi à l’histoire de ces constructions, aux raisons de leur construction, à leur rôle social… Il y a aussi eu un état des lieux des constructions, et techniques n’entrant pas dans les critères précédemment cités, qui a aussi alimenté en pièces à conviction ce mémoire.

22 On note quelques exceptions étudiées pour leur caractère exceptionnel : les édifices de moins de 9 mètres de hauteur mais dont la taille leur permet de les classer dans des édifices de « grandes dimensions » ; le Potala, au Tibet, construit en mur de terre agglomérée à de la pierre mais le seul dans un climat montagnard.

« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »

b. Entretiens avec des acteurs

En parallèle de cet état des lieux « bibliographique », j’ai rencontré des acteurs actuels et français, capables de mettre en tension les informations précédemment citées avec les possibilités offertes sur Paris aujourd’hui. J’ai rencontré l’agence d’architecture Joly & Loiret, qui avait proposé la construction d’une tour en terre crue dans le cadre du concours « Réinventer Paris » en 2015. De plus, l’agence Joly&Loiret travaille en collaboration avec le laboratoire de recherche sur l’architecture en terre crue CRATerre23 l’ouverture d’une unité de fabrication fonctionnelle à Sevran prévue pour 2019 J’ai aussi échangé avec Cécile Marzorati, de Bellastock, une association d’architecture expérimentale ayant organisé l’édification d’une ville en terre éphémère pour 500 personnes lors de trois jours de festival en Juillet 2017.

B. Classement de l’information

a. Carte mentale

Tous ces éléments de recherche m’ont permis d’élargir les champs de recherche. Partant de l’architecture en terre crue et de ses possibilités offertes pour l’architecture de grande hauteur, ces recherches préalables m’ont permis de leur associer une liste nouvelle de mots complémentaires. Il existe un lien entre tous ces nouveaux éléments, néanmoins il a été possible de les ajouter progressivement à une carte mentale des champs de recherche par associations proxémiques avec les champs existants déjà.

23 CRATerre est une association et un laboratoire de recherche sur les constructions en terre de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble

b. Tableau

Afin d’organiser l’écriture de ce mémoire, j’ai classé ces champs de recherche en trois catégories me permettant ainsi de structurer mon plan : Nature, Culture et Transformation

J’ai ensuite divisé ces catégories en trois échelles : macroscopique, mesoscopique et microscopique (voir figure 3). Il existe ainsi des liens verticaux et horizontaux forts avec les autres éléments du tableau créé. Cela permet ainsi de favoriser l’association d’idées présente dans la carte mentale.

NATURE

Géographie

Phénomènes géologiques

Echelle Macro

Environnement naturel

Phénomènes climatologiques

Contexte

Physique

Mur porteur

Echelle Méso

Terre porteuse

Armature

Chaîne de forces

CULTURE TRANSFORMATION

Symbolisme

Représentation matériau terre

Ecologie de refondation

Développement durable

Mythe

Echelle

Communauté

Vernaculaire

Monument historique

Typologie des bâtiments

Patrimoine

Acheminement

Paysage urbain

Paysage politique / habité

Approvisionnement

Réemploi

Construction

Procédé constructif

Tradition / Innovation

Préfabrication

Energie grise

Modernité

Echelle Micro

Matériau terre Matière

Comportement mécanique

Typologie des matériaux

Théorie Nature

Acteur Don

Social

Collectivité

Transmission

Théorie Culture

Erosion

Soin / Réparation

Anticipation

Théorie

Figure 3 : Tableau de classement des champs de recherche

Les informations classées par parties (Nature, Culture et Transformation) m’ont ensuite permis de leur associer à des lectures théoriques (voir chapitre suivant) afin de permettre de théoriser un cas général à partir des multiples pièces à conviction répertoriées.

Les parties Nature, Culture et Transformation ont ensuite chacune fait l’objet d’une conclusion partielle me permettant de conclure sur le caractère utopique de la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue aujourd’hui à Paris. La somme de ces conclusions m’a permis de conclure de manière globale.

« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »

C. Théorie

Ces informations récupérées m’ont incité à lire, entre autres, des ouvrages, ou parties d’ouvrages, traitant de la vision de la modernité et du temps par l’Homme (L’intérieur du temps d’Aldo Van Eyck, Condition de l’homme moderne de Hannah Arendt, Nous n’avons jamais été modernes de Bruno Latour et Le culte moderne des monuments d’Alois Riegl), de la relation symbiotique entre l’Homme et la Terre (L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information de Gilbert Simondon, Ecoumène d’Augustin Berque, Le Regard éloigné de Claude Lévi-Strauss), du symbolisme des matérialités (L’eau et les rêves de Bachelard Gaston), du don (Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques de Marcel Mauss) et de l’incidence de l’Homme et de son architecture sur le paysage (A la découverte du paysage vernaculaire de Jackson John Brinckerhoff, Traité d'architecture sauvage de Jean-Paul Loubes). Ces lectures m’ont permis de théoriser les pièces à conviction inventoriées.

Note sur les crédits photos : J’ai utilisé presque exclusivement des images venant de l’encyclopédie en ligne « Wikipédia », car, libres de droits, elles me permettent de les réutiliser sans être contraint par quelconque droit d’usage.

NATURE

« Entre moi et moi-même, il y a la Terre. »

Jean Marc Besse, Philosophie et géographie, 1998

Echelle Macro

NATURE CULTURE TRANSFORMATION

Symbolisme

Géographie

Phénomènes géologiques

Environnement naturel

Phénomènes climatologiques

Contexte

Physique

Mur porteur

Echelle Méso

Représentation matériau terre

Ecologie de refondation

Développement durable

Mythe

Echelle

Communauté

Vernaculaire

Acheminement

Paysage urbain

Paysage politique / habité

Approvisionnement

Réemploi

Construction

Procédé constructif

Tradition / Innovation

Echelle Micro

Terre porteuse

Armature

Chaîne de forces

Matériau terre

Matière

Comportement mécanique

Typologie des matériaux

Monument historique

Typologie des bâtiments

Patrimoine

Acteur Don

Social

Collectivité

Transmission

Préfabrication

Energie grise

Modernité

Erosion

Soin / Réparation

Anticipation

Nous allons commencer notre investigation par le rôle des phénomènes naturels dans l’édification d’architectures de grande hauteur en terre crue. Nous allons commencer par analyser l’incidence de la géographie, de ses climats et de ses risques sismiques. A travers la cartographie des grandes architectures de terre, nous étudierons si ces phénomènes favorisent ou empêchent la construction de grandes architectures en terre crue. Nous étudierons ensuite pourquoi et comment un mur en terre tient, et nous calculerons jusqu’à quelle hauteur théorique un mur en terre crue peut s’élever. Nous étudierons enfin la composition de la matière terre et nous analyserons si la terre des sols de Paris est utilisable pour ce type d’architecture.

A. Géographie

Dans Bâtir en Terre, Laetitia Fontaine et Romain Anger nous informent qu’aujourd’hui, l’architecture en terre représente 50% de l’habitat mondial et 15% des œuvres architecturales inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO24 (voir figure 5).

Site du patrimoine mondial Zone construite en terre

Or si on analyse la localisation des architectures de grande hauteur en terre (figure 6), on remarque qu’elles se situent majoritairement au Maghreb et au Moyen-Orient. Et quasi exclusivement entre le 15e et 45e parallèle nord.

Pourquoi y a-t-il une disparité géographique dans l’architecture de terre que l’on ne retrouve pas lorsque l’on parle de grande hauteur ? Paris appartient-elle à un contexte naturel lui permettant de construire des édifices de grande hauteur en terre crue ?

45e parallèle nord

15e parallèle nord

a. Phénomènes climatologiques

La Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur climatique (figure 7) montre que ces architectures sont principalement réparties dans les climats arides ou désertiques.

Pour construire en terre crue, il faut en effet qu’il fasse chaud afin de faire sécher les constructions sans risque de gel. Il faut aussi qu’il ne pleuve pas afin de ne pas détériorer l’édifice en construction. Paris se situe dans une zone continentale humide, ce qui n’est pas un avantage pour la construction en terre crue. Néanmoins, on remarque que d’autres édifices ont été construits dans des climats similaires (en Autriche) ou pire (au Tibet). Les

édifices construits en Autriche l’ont été par Lehm Ton Erde, entreprise de construction de Martin Rauch, utilisant la technique du pisé. Cette entreprise de construction préfabrique les murs de pisé dans des ateliers à l’abri des intempéries. Il est cependant obligé d’effectuer les assemblages pendant l’été, les chantiers durant plusieurs mois.

b. Risques sismiques

On remarque sur la Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur risques sismiques (figure 8) que la majorité des édifices de grande hauteur a été construite dans des régions au risque sismique faible.

Les architectures de terre de grande hauteur sont particulièrement sensibles aux séismes car les édifices semblent très peu capables d’encaisser les forces horizontales des séismes. La citadelle de Bam, en Iran, a été, par exemple, détruite dans sa quasi-totalité le 26 décembre

2003 par un tremblement de terre de magnitude estimée à 6,5 Mw par l'United States Geological Survey, causant 26 271 morts et 30 000 blessés25 (figures 9 et 10).

Il existe cependant une proportion importante d’édifices construits dans des régions au risque sismique élevé. Cela peut s’expliquer par le fait que l’architecture de terre est relativement facile à réparer. Paris est située dans une zone sismique faible, ce qui constitue donc un atout pour la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue.

Après avoir vérifié que Paris n’est pas dans une zone géographique empêchant la construction d’architectures de grande hauteur, nous allons maintenant essayer de comprendre comment tient un mur en terre.

B. Physique

Dans ce chapitre, nous calculerons, dans un premier temps, la dimension maximale d’une tour en terre crue porteuse, d’après la résistance en compression moyenne de la terre des sols de Paris. Puis nous analyserons le phénomène de « chaine de forces », ouvrant à des possibilités simples de construire en hauteur.

a. Mur porteur

Nous allons maintenant calculer la hauteur maximale théorique qu’un mur en terre crue gardant la même épaisseur sur toute sa hauteur peut supporter.

Le laboratoire CRATerre a effectué des tests de résistance sur des échantillons des sols de la ville de Paris (voir partie Matière & Matériaux) : la terre crue parisienne supporte environ 2,5MPa (soit 2,5 N par mm², soit 2 500 000 N par m²)

En considérant une constante gravitationnelle de 9,81 N m2 kg-2, la terre crue parisienne supporte environ 2 500 000 N. m²/9,81 N m2 kg-2 = 254 842 kg par m²

Considérons un mur de pisé de 32,5 cm d’épaisseur (norme allemande26) et de 1 m de longueur.

Il pourra soutenir 0,325 m x 1 m x 254 842 kg.m-² = 82 823 kg, soit environ 83 tonnes. 26 Röhlen Ulrich, Ziegert Christof, 2013, Construire en terre crue: construction, rénovation, finitions, Paris,

Figure

Sachant que la masse volumique d’un mur

pisé est environ égale à ρ = 1 900 kg par m3, le mur en pisé précédemment défini pourrait soutenir 82 823 kg x 0,325 m x 1 m / 1 900 kg.m-3 ≈ 134 m de hauteur de mur de pisé de même base que la sienne.

c. Mur porteur avec plancher

Considérons un immeuble en pisé de 10 m par 6 m, avec des étages de 2,5 m de hauteur.

De la même manière que précédemment, on considère que les murs de pisé font 32,5 cm d’épaisseur. La longueur totale des murs est de 10 m x 2 + 6 m x 2 = 32 m.

Ces murs pourront soutenir 0,325 m x 32 m x 254 842 kg.m-² = 2 650 357 kg, soit environ 2 650 tonnes.

i. Poids d’un étage de 2,5 m de hauteur

Nous allons maintenant calculer le poids d’un étage de 2,5 m de hauteur afin de savoir combien d’étages cet édifice pourrait supporter.

Le poids des murs est égal à Pmurs = 32 m x 0,325 m x 2,5 m x 1 900 kg par m3 = 49 400 kg

Le poids d’un plancher nous est donné par la formule27 :

27 Cours de structure de master 1 : Estructura 3, Professeur : Ing. Mario E. Castro, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires) Cette formule sert normalement dans le cadre d’une

Wk = Gk + η x Lk

Où W est le poids d’un plancher habité

G : Charge permanente (G = 0,7xlxL)

η : Facteur de participation de la surcharge (=0,25 dans notre cas)

L : Surcharge de service selon le règlement CIRSOC 101 (L = 0,3xlxL)

Wk = Gk + η x Lk

W = (0.7 T/m² * 6m * 10m) + (0,25 * 0,3 T/m² * 6m * 10m) = 46,5 tonnes

Le poids total d’un étage équivaut à Ptotal = Pmurs + W = 46,5 t + 49,4 t = 95,9 tonnes

Ainsi, un immeuble pourrait supporter 2650 t / 95,9 t = 27 étages (soit 27 x 2,5m = 67,5 m de hauteur, voir figure 13)

Ceci est un calcul purement théorique, de première approximation, ne prenant pas en compte de nombreux facteurs (procédés constructifs, noyaux de circulations, ouvertures

construction en béton, mais nous l’utilisons ici en première approximation car la terre compactée et le béton ont des masses volumiques comparables : ρterre crue = 1 900 kg par m3 / ρbéton = 2 300 kg par m3

dans le bâtiment, phénomènes venteux, risques sismiques…). Néanmoins, il permet de continuer l’investigation.

d. Chaîne de forces

Nous allons maintenant nous intéresser au phénomène de « chaîne de forces ».

Soit un récipient contenant une quantité de terre. Lorsque l’on exerce une force F verticale sur le dessus de cette quantité de terre, une partie de F est redirigée vers les parois du récipient (voir figure 14)28.

Ce phénomène s’explique par le fait que l’énergie tend à se dissiper le plus rapidement possible et cherche donc un obstacle sur lequel s’appuyer. Les grains formant la terre à l’intérieur du récipient entrent en contact sous l’action de la force F et se transmettent les efforts de F.

Cela signifie que plus un récipient est grand, plus ses parois reprennent des efforts horizontaux. Il est ainsi plus facile de mouler de petites quantités (technique constructive de l’adobe ou de la brique de terre comprimée) de terre que de grandes (pisé).

e. Armature

Comme nous venons de le voir, une partie des forces verticales est redirigée à l’horizontal. L’idée de l’architecte Henri Vidal (1895-1955) fut d’enceindre les couches de terre entre deux armatures afin de reprendre ces forces horizontales :

« L’Homme a d’abord construit avec de la terre. Puis il a ajouté un deuxième élément, qui était une colle, pour lier les particules de terre, ce

28 Anger Romain, 2015, Conférence La Terre et les fibres végétales : matériaux de construction du futur, durée: 88 min. URL : https://www.youtube.com/watch?v=WJIJb625_O4&t=1916s

qui a conduit à l’invention du béton. Ce béton travaillant mal à la traction, il a fallu ajouter un troisième élément, les armatures, pour réaliser du béton armé ou précontraint, constitué de grains, d’un liant et des armatures. Et un matériau plus simple que le béton, formé seulement de deux éléments, les grains et les armatures, a été laissé de côté. »

Henri Vidal

Henri Vidal

C’est une technique très ancienne, utilisée notamment sur certains pans de la Muraille de Chine ou pour la construction de la Ziggurat de Dur‐Kurigalzu (voir figure 15)

C’est ce principe que Romain Anger29 a repris dans sa thèse à travers l’expérimentation d’une tour de sable (sans liant argileux) de trois mètres de haut et de quatre centimètres d’épaisseur. Une armature est placée à chaque couche de 1cm de sable. La structure est composée de 4 « L » de 30 cm de longueur et 20 cm. Chaque L est relié aux autres par un chainage tous les 30 cm de hauteur (voir figure 16). Proportionnellement cela représente une tour de 30 m de hauteur avec des murs de 40 cm d’épaisseur.

Théoriquement, et en restant dans le champ physique, il est donc possible de construire des édifices de grande hauteur en terre crue. De plus, nous avons vu que la géographie de Paris n’est pas un obstacle à la construction de cette architecture. Aussi, les sous-sols de Paris sont composés de terre capable d’être utilisée pour de telles constructions.

C. Matière & Matériau

Nous allons maintenant nous intéresser à la matière terre, définie par CRATerre lors du la conférence Xe congrès Terra31, en 2008, comme « une matière plurielle et à l’heure actuelle, le principal obstacle à sa compréhension est sa diversité. »32 (CRATerre 2008). De par sa diversité, il est possible que certaines terres ne conviennent pas à une architecture de grande hauteur en terre crue, notamment par ses capacités mécaniques. Nous étudierons donc si la terre des sols de Paris est utilisable pour ce type d’architecture.

a. Formation

Au-dessus de la roche mère33, le sol est composé de différentes couches, dont l’épaisseur peut varier de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres selon les régions, que l’on peut classer en trois horizons. Ces horizons résultent de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l’influence de divers processus physiques, chimiques et biologiques liés aux conditions bioclimatiques et à la vie végétale et animale34 :

Horizon A : Sol de surface. Couche éluviale35 principalement constitué d’humus, c’est-à-dire de matière organique animale et végétale en décomposition, lessivé en argile et en oxyde de fer. Elle est trop riche en matière organique pour être utilisée pour la construction (matériau pas assez solide et colonisation possible par des végétaux)

31 Congrès mondial sur les architectures de terre

32 Anger Romain, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Houben Hugo, Jorand Yves, Olagnon Christian, Van Damme Henri, 2008, La terre, un béton comme les autres ? Quelques mécanismes de stabilisation du matériau terre, Terra 2008 - 10ème Conférence Internationale sur l'Étude et la Conservation du Patrimoine Bâti en Terre, Edité par Rainer Leslie, Rivera Angelyn Bass et Gandreau David, Bamako, Mali URL : https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/terra_2008.pdf

33 Roche mère, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Roche à partir de laquelle s'est constitué le sol par des altérations physiques ou chimiques.

34 Houben Hugo, Guillaud Hubert, Dayre Michel, Centre de recherche et d'application pour la construction en terre, 1995, Traité de construction en terre, Marseille, Éd. Parenthèses

35 Éluviation, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Entraînement de substances solubles ou colloïdales par des eaux d'infiltration, qui provoque un appauvrissement de certaines couches du sol (on dit aussi Lessivage).

Horizon B : Sous-sol. Couche illuviale36 riche en argile et en oxyde de fer. Couche à utiliser pour la construction car principalement constituée de matière minérale très stable dans le temps.

Horizon C : Matière originelle. Roche en décomposition provenant de la « désagrégation et de l’altération de la roche mère en profondeur »37 (Anger, Laetitia, 2009)

b. Constitution

De chaque contexte naturel émane un type de terre différent. Néanmoins, chaque terre est composée de granulats, d’argile, d’air et d’eau en proportions variées. Le matériau terre pour la construction est constitué d’une ossature granulaire et d’un liant argileux, dont les différentes proportions déterminent les propriétés du matériau. Ce mélange est appelé « terre crue » lorsque la proportion d’argile n’est pas prédominante.

ii. Ossature granulaire

La terre est constituée de granulats de différentes tailles :

Cailloux : 200 mm – 20 mm

36 Illuviation, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Processus d'accumulation en profondeur des particules de sol transportées en solution ou en suspension par les eaux d'infiltration`` (Forest. 1946).

37 Anger Romain, Fontaine Laetitia, op. cit , p. 67-72.

Graviers : 20 mm – 2 mm

Sables grossiers : 2 mm – 0,2 mm

Sables fins : 0,2 mm – 0,06 mm

Silts : 0,06 mm – 0,02 mm

Silts fins : 0,02 mm – 0,002 mm

Ces différents grains forment l’ossature granulaire qui va supporter, notamment, les charges de compression. Il faut que ces grains soient liés entre eux afin de former un matériau pouvant être utilisé pour construire.

http://craterre.org/diffusion:ouvrages

iii. Liant argileux

L’argile, ou plus précisément le liant argileux qu’il forme avec l’oxyde de fer et l’eau, sert à lier les granulats entre eux, principalement par force électrostatique.

Argile

Selon Romain Anger, les argiles sont des « colloïdes minéraux », c’est-à-dire des particules de taille inférieure à 1 μm. Leur capacité à lier dépend de la nature des argiles38 et des oxydes de fer39 Or la petitesse des particules colloïdales leur confère des masses insignifiantes, ce qui les rend capable d’occuper le moindre recoin du milieu dans lequel elles baignent. Les particules du liant argileux sont donc capables de venir dans les interstices laissés entre les différents granulats du matériau terre et donc de lier les différents grains entre eux. Néanmoins, leur grande sensibilité aux différentes interactions entre leurs interfaces fait que le passage entre états fluides, pâteux, gélifiés ou granulaires est facile (Anger, 2011, p.79).

Eau

L’étude des milieux granulaires humides est encore plus récente que celle des milieux granulaires secs.40 Dans l’ article « qu’est ce qui fait tenir les châteaux de sable ? » des chercheurs de l’université de Notre-Dame (Indiana, Etats-Unis) mettent en évidence le rôle de l’eau dans les milieux granulaires humides : « De petites quantités de liquide peuvent modifier radicalement les propriétés des milieux granulaires […] conduisant potentiellement à de nouveaux phénomènes physiques non rencontrés dans la matière sèche. » 41 (Hornbaker, Albert, Albert, Barabási, Schiffer, 1997, p. 765). Depuis le début des années 2000, nous savons que « l’eau, grâce à sa tension superficielle, joue un rôle majeur dans la cohésion du matériau terre. » 42 (CRATerre 2008). Aussi, les études récentes sur l’influence de l’eau dans le matériau terre ouvrent de nouvelles voies de connaissance des possibilités offertes par le matériau terre, notamment son assimilation à

38 Kaolinite, Smectite ou Illite principalement

39 Goethite, Hématite, Ferrihydrite, Lépidocrocite, Fougérite ou autres

40 CRAterre-ENSAG, Fontaine Laetitia, Anger Romain, 2011, rapport d’activité Grains de Bâtisseurs 2004 ‐2010, Grenoble, CRAterre

41 Hornbaker D. J., Albert R., Albert I., Barabási A.-L., Schiffer P., 1997, What keeps sandcastles standing ?, Nature, Volume 387, Publication 6635, p. 765 « Small quantities of wetting liquid can thus dramatically change the properties of granular media, leading to a large increase in the repose angle, clustering and correlation in grain motion. Our results indicate that interstitial liquids can alter many aspects of pattern formation, self-organization1–4 and segregation13 in granular materials, potentially leading to new physical phenomena not encountered in dry matter. »

42 Anger Romain, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Houben Hugo, Jorand Yves, Olagnon Christian, Van Damme Henri, op. cit

un béton d’argile et les transpositions possibles avec les connaissances techniques que nous avons du béton de ciment (Anger, 2011, p.79).

iv. Air

L’air retenu dans les mélanges de terre crue ne participe pas à la résistance mécanique et emprisonne des micro-organismes qui peuvent détruire les composants organiques des matériaux de construction43 La proportion d’air doit donc être réduite dans le mélange de terre crue.

c. Béton d’argile Comme nous l’avons vu, la terre est une matière diverse. « Pour faire face à cette diversité, la solution est peut-être de considérer cette matière terre dans le cadre plus large des bétons, « béton » étant un terme générique qui désigne un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats (sables, graviers, etc.) agglomérés par un liant : la terre est un béton d’argile » 44 (CRATerre 2008).

Cette nouvelle connaissance du matériau, qui date des années 2000, permet de mieux comprendre ses propriétés mécaniques et de transposer des techniques de construction liés aux bétons de ciment directement au matériau terre. Cette nouvelle approche du matériau terre afin de faire face aux diversités des terres présentes plusieurs avantages décrits par

43 Röhlen Ulrich, Ziegert Christof, 2013, Construire en terre crue: construction, rénovation, finitions, Paris, Le Moniteur

44 Anger Romain, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Houben Hugo, Jorand Yves, Olagnon Christian, Van Damme Henri, 2008, La terre, un béton comme les autres ? Quelques mécanismes de stabilisation du matériau terre, Terra 2008 - 10ème Conférence Internationale sur l'Étude et la Conservation du Patrimoine Bâti en Terre, Edité par Rainer Leslie, Rivera Angelyn Bass et Gandreau David, Bamako, Mali URL : https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/terra_2008.pdf

Romain Anger dans sa thèse, Approche granulaire et colloïdale du matériau terre pour la construction :

« L’intérêt premier d’un béton est de ne pas posséder de caractéristiques mécaniques, thermiques ou rhéologiques figées, puisqu’il est possible à loisir d’améliorer voire de programmer ses propriétés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques d’un projet architectural dans un contexte donné. Tout repose sur l’art du mélange des constituants qui vont servir à formuler le béton. Dans le cas de la terre, une difficulté à surmonter est la diversité des matières premières, à la fois d’un point de vue du squelette granulaire et de la nature colloïdale de la fraction argileuse. Cela implique une formulation spécifique en fonction de la terre naturelle utilisée. »45

Anger, 2011, p.221

Les propriétés mécaniques des matériaux terre produits dépendront donc de la nature du liant argileux, de ses proportions dans le matériau terre et des conditions climatiques extérieures.

d. Propriétés

Le matériau terre possède de nombreuses propriétés physiques46, mais nous allons nous intéresser ici à celles ayant le plus d’influence pour notre étude sur la construction d’édifices de grande hauteur : la plasticité pour comprendre les modes de construction et la résistance mécanique pour savoir combien de charge peut supporter le matériau terre.

i. Plasticité

La plasticité de la terre est son aptitude à être modelée. Les différents mélanges et proportions des granulats et du liant argileux vont déterminer l’état hydrique du matériau terre. Le test dit des limites d'Atterberg permet de classifier l’état hydrique de la terre crue en trois grands états :

Solide : présence de très peu d’eau. La terre va être soumise à des forces de compression importantes pour la modeler. Cet état de la terre est utilisé dans les

45 Anger Romain, op. cit., p. 221

46 Couleur, Ameublissement, Stabilité structural, Adhérence, Masse volumique apparente, Masse volumique spécifique, Teneur en eau, Porosité, Pouvoir absorbant, Potentiel capillaire, Diffusion capillaire, Perméabilité, Chaleur spécifique, Surface spécifique, Capacité totale d’échange, Taux de saturation, Retrait linéaire, Résistance sèche, Granularité, Plasticité, Compressibilité, Cohésion.

techniques du pisé ou de la brique de terre comprimée (cf. nous parlerons des techniques dans le chapitre « transformation – procédés constructifs »).

Plastique : Proportion d’eau plus importante permettant à la terre d’être malléable et d’être ainsi mouler dans de petits moules (technique de l’adobe).

Liquide : Proportion d’eau importante. La terre est dans un état visqueux traditionnellement utilisée pour les enduits (ou mélangé sous forme de barbotine à des fibres comme la paille). C’est aussi l’état dans lequel sont expérimentés les nouveaux bétons d’argile.

ii. Résistance à la compression

La résistance à la compression est « contrainte maximale admissible par un matériau soumis à une charge d’écrasement »47 et sert à connaitre la charge que peut supporter une quantité de terre. Elle est variable d’un échantillon de terre à un autre. Pour le pisé, la résistance en compression se calcule après 28 jours, une fois que le pisé est bien stable.

Pendant les travaux du Grand Paris, 5000 sondages48 ont été réalisés. On connaît ainsi la nature des sols de la région parisienne. L’agence Joly & Loiret, dans le cadre de sa participation au concours Réinventer Paris, a fait analyser des échantillons des déblais des travaux du Grand Paris afin de savoir si ces déblais pourraient être réutilisés49. Les différents tests effectués (contrôle des polluants, test granulométrique, test du Proctor, la compaction du mélange et la résistance à la compression) indiquent que ces déblais sont réutilisables pour la construction en terre (nous détaillerons dans le chapitre Transformation-Acheminement quelles terres sont réutilisables et en quelles quantités).

Après trois semaines de séchage, les tests indiquent une résistance à la compression d’environ 2,5 MPa (c’est-à-dire que cette terre est capable de supporter environ 250 grammes par millimètre carré, soit environ 250 tonnes par mètre carré).

D. Théorie Nature

« Monde et terre sont essentiellement différents l’un de l’autre, et cependant jamais séparés. Le monde se fonde sur la terre et la terre surgit au travers du monde. »50

47 http://www.instron.fr/fr-fr/our-company/library/glossary/c/compressive-strength

48 Réseau de transport public du Grand Paris – Schéma de gestion et de valorisation des déblais, Juillet 2017, Société du Grand Paris

49 Joly & Loiret, 2014, Habiter la terre, Réponse au concours Réinventer Paris, Document confidentiel

50 Heidegger Martin, 1949 [1962], Chemins qui ne mènent nulle part, Paris Gallimard

Heidegger, 1949, p.52

Nous avons vu comment la nature influe sur la construction d’architectures de grande hauteur. Nous allons dans cette partie essayer de comprendre les enjeux théoriques qui lient ce type d’architecture avec l’homme.

a. L’homme, un être situé Nous avons vu l’influence de la nature sur les architectures en terre de grande hauteur : leurs relations à l’échelle macroscopique, mesoscopique et microscopique. De la même façon, l’homme est influencé par la nature à toutes ces échelles. Dans Ecoumène, Augustin Berque analyse la relation de l’homme à son contexte naturel :

« L’être humain est un être géographique. Son être est géographique. S’il ouvre à l’absolu, ce dont les diverses cultures ont des visions différentes, il est d’abord, et nécessairement, déterminé par une certaine relation à ce qui fait l’objet de la géographie : la disposition des choses et du genre humain sur la terre, sous le ciel. » 51

Berque, 2010, p.78

La culture d’une communauté est ainsi façonnée par la géographie : les modes de vies varient que l’on vive en Afrique dans un climat désertique ou en Europe dans un climat continental. La flore, la faune, les rythmes influencent notre rapport au monde et modèlent nos modes de vie. Augustin Berque décrit ainsi l’homme et sa culture comme dépendante à son rapport à la Terre :

« La géographie et l’histoire montrent à l’évidence que les formes de l’habitat humain ne sont pas les mêmes partout, et qu’elles évoluent dans le temps. Il est presque aussi évident que les sociétés humaines ont des attitudes spécifiques envers ces formes. On s’en rend forcément compte si l’on compare deux époques dans l’histoire ou deux cultures dans le monde. » 52

Berque, 2010, p.78

L’architecture, comme production culturelle située, nait de cette relation de l’homme à son environnement. Ainsi, l’architecture traditionnelle est vernaculaire53. L’architecture de

51 Berque Augustin, 2000, Ecoumène : introduction à l'étude des milieux humains, Paris, Belin

52 Berque Augustin, op. cit , p.78

53 Vernaculaire, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Propre à un pays, à ses habitants.

terre est une architecture particulièrement située, principalement due à son poids et donc à ses difficultés d’acheminement. Cette architecture permet donc à l’homme d’évoluer dans un contexte lui permettant d’entretenir sa relation symbiotique54 au monde. Jean-Paul Loubes décrit, dans Traité d'architecture sauvage, la nécessité de reconnecter l’architecture à son contexte naturel afin de proposer une architecture géopoétique, sensible et en harmonie avec son environnement :

« Pour une conception des choses liée à la localité, fondée dans l’expérience du lieu (locus, topos), il est bon à mon sens, de remonter jusqu’à la Physique d’Aristote, qui décrit le lieu comme « difficile, étrange, puissant ». C’est à partir de là que l’on peut se saisir du concept géopoétique, et, en tenant compte de tous ces autres paramètres qui entrent en jeu (dimensions, matériaux…) parvenir à une architecture pleinement géopoétique.»55

Loubes, 2010, p. 10

b. L’architecture de terre, facteur d’individuation

Cette relation à l’environnement, exprimée par l’architecture de terre, se retrouve lors de la construction. L’homme, au cœur du processus de construction, façonne le matériau terre. Il agit sur la matière, il la modèle. Il est au cœur du système de transformation entre la matière brute (terre) et la forme (moule) : il est l’énergie permettant cette transformation Dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Simondon Gilbert met en avant cette énergie nécessaire à la transformation :

« L’opération de prise de forme ne suppose pas seulement matière brute et forme, mais aussi énergie. »56

Simondon, 1989, p. 45

A plus grande échelle, l’homme amène son énergie afin d’édifier sa maison, son village, son paysage urbain… au sein de sa communauté, l’énergie mise lors de la fabrication du matériau terre est partout. L’homme perçoit alors son rapport au monde et aux autres, cela

54 Symbiotique, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Relation de dépendance.

55 Loubes Jean-Paul, 2010, Traité d'architecture sauvage : manifeste pour une architecture située, Paris, Le Sextant

56 Simondon Gilbert, 1989, [2005], L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Jérôme Million.

permet de le situer au sein de ses semblables et cela participe ainsi à son « individuation »57 (Simondon, 1989, p. 45).

Les grandes architectures de terre sont plus que la somme des énergies nécessaires pour la construction d’architecture de terre de petites dimensions De par les problèmes techniques de construction, d’acheminement de la matière58… la quantité d’énergie nécessaire est décuplée. Hanna Arendt, dans son livre Condition de l’homme moderne, définit cette addition collective d’énergie comme « puissance » :

« Tandis que la force est la qualité naturelle de l’individu isolé, la puissance jaillit parmi les hommes lorsqu’ils agissent ensemble et retombe dès qu’ils se dispersent. »59

Arendt, 1958, p.260

Le rassemblement des hommes étant, pour Hanna Arendt, « le seul facteur matériel indispensable à l’origine de la puissance », la philosophe la considère potentiellement comme action « illimitée » car « elle n’a pas de limitation physique dans la nature humaine, dans l’existence corporelle de l’homme, comme la force »60 (Arendt, 1958, p.261). Cette non-limitation permettant potentiellement la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue.

Cette émanation d’une puissance collective permet à des communautés de réaliser des travaux bien plus grands que la somme des travaux pouvant être réalisés par une somme d’individus. Cette puissance leur permet de laisser une trace tant sur le paysage que dans l’histoire. De manière analogue à l’individuation dont participe la formation du matériau terre, on peut penser que, les grandes architectures de terre participent à « l’individuation » d’une communauté, c’est-à-dire à l’affirmation dans le monde de cette communauté.

L’architecture de terre permet donc à l’homme de donner forme à son environnement. Il influe ainsi sur la terre, comme la terre influe sur lui.

57 Individuation, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Fait d'exister en tant qu'individu

58 Mais aussi par leur caractère symbolique, que nous étudierons dans le chapitre Culture

59 Arendt Hannah, 1958, Condition de l’homme moderne, Paris, Calman-Levy

60 Ibid., p.261

Symbolisme.

c. Anthropocène61

Cette relation ombilicale a cependant été mise à mal depuis l’avènement du cartésianisme dans les sociétés occidentales devenues « modernes » 62 (Latour, 1991) Cette séparation de la nature et de la culture, a engagé une dissociation de l’homme avec son environnement, dont la répercussion en architecture tient son apogée durant le mouvement « moderne »

Cette fracture entre l’architecture et son contexte naturel est symbolisé par la « machine à habiter » de Le Corbusier, qui décontextualise totalement l’habitat63 (Loubes, 2010). Cette décontextualisassions de l’être géographique a été amplifiée par l’arrivée de nouveaux moyens de productions. L’avènement du machinisme a fini par couper cette relation consciente de l’homme à la matière, définit plus haut. Or, cette relation existe belle et bien, comme le décrit Jackson John Brinckerhoff dans Landscape :

« Il existe une action et une réaction constantes entre nous et cet environnement. […] Nous commençons d’apprendre que le monde qui nous entoure affecte chaque aspect de notre être, que loin d’être des spectateurs du monde nous en sommes des participants »64

Jackson, 1961, p.2

Cette dissociation entre culture et nature est en réalité une invention des « modernes » et n’a en réalité jamais existé (Latour, 1991). Ne croyant pas avoir d’impact sur leur environnement, les « modernes » ont, en fait, décupler les dégâts écologiques. Alors que l’accumulation illimitée de richesse était prônée par le capitalisme, les dégâts de ce dernier sur la terre se faisaient ressentir :

« En voulant dévier l’exploitation de l’homme par l’homme sur une exploitation de la nature par l’homme, le capitalisme a multiplié indéfiniment les deux »65

Latour, 1991, p.17

Le Congrès International de Géologie 34e a annoncé en 2012 que l’Holocène était terminée et que nous appartenions à l’Anthropocène, confirmant ainsi les effets de l’homme sur la

61 Anthropocène, définition d’après Wikipédia Lexicales : terme relatif à la chronologie de la géologie proposé pour caractériser l'époque de l'histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l'écosystème terrestre.

62 Latour Bruno, 1991, Nous n’avons jamais été modernes, Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La découverte

63 Loubes Jean-Paul, op. cit

64 Jackson John Brinckerhoff, Landscape, vol. 10, numéro 1, p.2

65 Latour Bruno, op. cit., p. 17

planète depuis le début du 19e siècle66 Les impacts de l’homme sur la Terre se retournent contre lui aujourd’hui, avec une recrudescence des problèmes écologiques. Cette nouvelle ère de l’Anthropocène est résumée par Bruno Latour : « Les natures que l’on voulait dominer absolument nous dominent de façon également globale en nous menaçant tous »67 (Latour, 1991, p.18) Face aux changements climatiques, face aux dégâts écologiques, face à la raréfaction des matières premières, mais aussi pour reconnecter l’homme à son environnement, il paraît nécessaire que l’architecture, dont l’impact sur l’environnement est primordial68, adopte des pratiques moins consommatrices d’énergie fossile et de matière non recyclable.

E. Conclusion Nature

Nous avons vu que la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue à Paris est tout à fait réalisable, tant d’un point de vue géographique, physique que matériel69 Le climat parisien, peu favorable à première vue, n’est pas un obstacle, de grandes architectures de terre ayant été construites dans des climats plus difficiles. De plus, le travail en atelier permet de répartir l’activité tout au long de l’année et pas seulement pendant la phase de chantier. Les risques sismiques faibles en région parisienne participent aussi à la faisabilité de ces constructions. La terre de Paris a été testée par le laboratoire de recherche CRATerre et elle est tout à fait capable de supporter des édifices de plusieurs étages (le calcul théorique allant jusqu’à vingt-sept étages).

Ce type de construction pourrait aussi permettre une reconnexion entre l’homme et son environnement tant la terre est un matériau « situé » par excellence. Le travail manuel nécessaire pour bâtir ces édifices participe à « l’individuation » de l’homme (Simondon, 1989) et l’affirmation d’une communauté. Etape nécessaire afin de faire face aux risques écologiques imminents.

66 Hache Emilie, 2014, De l'univers clos au monde infini, Paris, éd. Dehors

67 Latour Bruno, op. cit., p. 18

68 Selon le 5ème rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat « la construction et la maintenance des bâtiments sont responsables, au niveau mondial, de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et de 40% de l’énergie consommée ».

69 Matériel, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Relatif à la matière

CULTURE

Echelle Macro

NATURE CULTURE

Géographie

Phénomènes géologiques

Environnement naturel

Phénomènes climatologiques

Contexte

Physique

Mur porteur

Echelle Méso

Terre porteuse

Armature

Chaîne de forces

Matériau terre

Symbolisme

Représentation matériau terre

Ecologie de refondation

Développement durable

Mythe

Echelle

Communauté

Vernaculaire

Monument historique

Typologie des bâtiments

Patrimoine

Acteur Don

Echelle Micro

Matière

Comportement mécanique

Typologie des matériaux

Social

Collectivité

Transmission

TRANSFORMATION

Acheminement

Paysage urbain

Paysage politique / habité

Approvisionnement

Réemploi

Construction

Procédé constructif

Tradition / Innovation

Préfabrication

Energie grise

Modernité

Erosion

Soin / Réparation

Anticipation

Nous allons à présent aborder le rôle du contexte culturel dans l’édification de ces grandes architectures en terre crue. Nous débuterons par les références symboliques que convoquent ce type d’architecture, depuis le mythe de la tour de Babel jusqu’à la revalorisation du matériau terre dans nos sociétés occidentales. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment ces édifices sont l’œuvre d’une communauté, d’un groupe d’individus unissant leurs forces dans le but de se forger un destin commun. Après avoir catégorisé les différents types de communautés desquelles émergent les grandes architectures en terre crue, nous nous intéresserons à quelques cas particuliers afin de comprendre les liens sociaux qui définissent les relations au sein de ces communautés. Enfin, nous analyserons le rôle des individus au sein de ces collectifs, et notamment leur capacité à apprendre et transmettre

A. Symbolisme

Nous allons nous intéresser dans cette première partie à la représentation de l’architecture de grande hauteur en terre crue dans l’imaginaire collectif. Nous essaierons de déterminer si ces édifices peuvent être acceptés dans le contexte parisien.

a. Représentation hauteur

i. Tour de Babel

« Toute la Terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: « Allons! Faisons des briques et cuisons-les au feu! » La brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment. Ils dirent encore: « Allons! Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit: « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris! Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons! Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement ». L'Eternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi on l'appela Babel: parce que c'est là que l'Eternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. »

Genèse 11.1-9

Le mythe de la tour de Babel (probablement inspiré de la ziggurat de Babylone, construite au début du IIe millénaire avant J.-C) raconté dans la Bible71, se déroule peu après le Déluge, quand le roi Nemrod et ses hommes entreprirent de bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Pour punir les hommes de leur excès d’orgueil, Dieu les éparpillent sur Terre et leur donne à chacun un langage différent afin qu’ils ne puissent plus se comprendre. La construction de la tour échoue donc et cet épisode a longtemps été perçu, dans le monde occidental, comme une punition envers l’excès d’orgueil des hommes, comme en témoignent ses différentes représentations dans la culture occidentale Construite en terre, on constate sur les représentations figure 21, que la chute de la ville de Babylone, représentée par la destruction de la tour de Babel, continue de hanter les représentations graphiques même plusieurs millénaires après cet épisode.

On remarque sur la Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur historique (figure 22), que la majorité des architectures de grande hauteur en terre crue a été construite jusqu’à très récemment en dehors du monde chrétien (Maghreb, Moyen -Orient, Espagne période musulmane, Pérou période inca, Asie).

On peut ainsi penser que le mythe de la tour de Babel a marqué un plafond de verre symbolique concernant l’architecture de grande hauteur dans le monde chrétien, empêchant ainsi l’édification de grandes architectures en terre crue en Occident Si l’on compare la localisation des architectures de grande hauteur en terre crue avec la cartographie de la population musulmane dans le monde en 2014 (figure 23), on se rend compte en effet que la grande majorité des architectures de grande hauteur en terre crue ont été construits en terres musulmanes.

Population musulmane en pourcentage

De manière plus vaste, nous allons maintenant aborder la symbolique des architectures en grande hauteur de nos jours, sans préciser le matériau utilisé.

ii. Architectures de grande hauteur

Dans un premier temps, accès direct au ciel, aux dieux, à l’au-delà, et par conséquent à l’éternité, la figure de la grande hauteur continue d’exprimer ce péché d’orgueil dans le monde contemporain : « Les tours symbolisent le pouvoir » 72 pour Huriot Jean-Marie73. Vue d’un côté comme la réponse pour contrer l’expansion urbaine car « formidable outil de concentration maximale dans un volume vertical » 74 (Benoit, 2009), l’architecture de grande hauteur, et les tours en particulier, « ont une forte puissance symbolique de réussite, de richesse, de développement, de position dominante dans l’échiquier politique ou économique du monde. »75 (Huriot, 2011) ou encore, sont les « symboles d'une réussite économique, d'un goût affirmé pour le défi et d'une vision surplombante du monde. » 76 (Benoit 2009). Lieu de concentration des pouvoirs économiques, les tours imposent leur « verticalité au monde qui l'entoure, forcé de l'observer du sol. » 77 (Benoit, 2009). D’ailleurs, leur rationalité économique pourrait, pour Manuel Appert78, « n’être envisagée qu’en considérant la symbolique des tours et le prestige qui leur est associé »79 (Appert, 2011) tant ce qu’elles représentent va bien au-delà de leur attributs fonctionnels. Cependant, ces architectures de grande hauteur sont controversés car « par leur proéminence, elles induisent aussi des impacts paysagers majeurs »80 (Appert, 2015) qui peuvent changer l’aspect d’une ville. Aujourd’hui, Paris s’inscrit dans ce que Manuel Appert décrit une « une verticalisation des villes européennes sans précédent »81 (Appert, 2015) où les projets d’édifices de grande hauteur se multiplient. Néanmoins, ces projets suscitent des controverses, comme la Tour Triangle, en 2014, qui doit être construite au niveau du parc des Expositions de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de

72 Huriot Jean-Marie, 24 octobre 2011, Les tours du pouvoir, Métropolitiques, URL : https://www.metropolitiques.eu/Les-tours-du-pouvoir.html

73 Professeur en économie à l’université de Bourgogne

74 Benoit Guillaume, 16 juin 2009, Les volumes de la ville - Le complexe de la tour, Le Figaro, URL : http://evene.lefigaro.fr/lieux/actualite/tours-immeubles-gratte-ciel-hauteur-taille-2070.php

75 Huriot Jean-Marie, op. cit

76 Benoit Guillaume, op. cit.

77 Ibid

78 Maître de conférences en géographie à l’université Lyon-2

79 Appert Manuel, 12 septembre 2011, Politique du skyline. Shard et le débat sur les tours à Londres, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/Politique-du-skyline-Shard-et-le.html

80 Appert Manuel, 16 décembre 2015, Le retour des tours dans les villes européennes, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/Le-retour-des-tours-dans-les.html

81 Ibid

« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »

Paris. A la question « Seriez-vous favorable à ce qu’à titre exceptionnel, dans des projets précis, puisse être envisagée la construction de quelques immeubles de grande hauteur (…) en dehors du centre historique de Paris ? », 62 % des personnes interrogées y ont répondu défavorablement82 d’après l’urbaniste Gwenaëlle d’Aboville. Cependant, dans le cas de la Tour Triangle, après plusieurs sessions de débats avec les habitants, il semblerait que « le débat ne porte pas tant sur le sujet de la forme urbaine, mais que les questions soulevées sont essentiellement de nature programmatique » 83 (d’Aboville, 2015).

b. Représentation matériau terre

Dominique Gauzin-Muller – experte européenne de l’architecture écologique et rédactrice en chef de la revue française Ecologik / EK affirme en 2015 que « la terre crue a désormais conquis le champ de l’architecture contemporaine. Des centaines de réalisations, d’une grande qualité technique et esthétique, émergent sur les cinq continents. Le nouvel essor de ce matériau naturel - non énergivore et bien adapté aux programmes participatifs - peut désormais couvrir une partie significative des besoins en habitat écologique »84 Aujourd’hui le matériau terre semble être redécouvert dans les pays du Nord pour plusieurs raisons :

Le patrimoine mondial en terre crue témoigne aussi d’une présence pérenne, qui transparaît au travers de la longue liste d’ouvrages en terre crue inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.85

Il y a un réapprentissage des techniques de construction opéré par CRATerre, centre de recherche sur les constructions en terre crue fondé en 1979. Ses recherches scientifiques et techniques ont été notamment validées à Paris par la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette, dès 2008, dans l’exposition et le livre Bâtir en terre.

La France est aussi le seul pays au monde où existe, pour les architectes et ingénieurs, un enseignement spécialisé post-master dans le domaine de l’architecture de terre (Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en

82 d’Aboville Gwenaëlle, 13 mars 2015, Les Parisiens opposés à la grande hauteur ? - Retour sur la concertation autour du projet de la tour triangle, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/LesParisiens-opposes-a-la-grande.html#nb1

83 Ibid.

84 Gauzin-Müller Dominique, 2016, Architecture en terre d’aujourd’hui: les techniques de la terre crue, Paris, Museo

85 Doat, Patrice, Hays, Alain, Matuk, Silvia, Vitoux, Francois, Houben, Hugo, Auteur, 1983, Construire en terre, Paris, Éd. Alternatives

Architecture de terre de l’ École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble)

bénéficiant de la triple caution culturelle, scientifique et pédagogique de l’UNESCO.86

Des expositions et conférences sensibilisent la population et stimulent la diffusion des connaissances sur la construction en terre crue (Conférences Terra depuis 197287, Des architectures en terre au centre Pompidou en 198188, La ville des terres par l’association Bellastock en 2017 … ).

Le matériau terre crue est vu comme un matériau écologique du fait de sa faible énergie grise et du peu de produits chimiques qu’il contient, comparé aux matériaux conventionnels.

Les lauréats des prix internationaux les plus prestigieux, tel le célèbre prix Pritzker, construisent aujourd’hui en terre : Renzo Piano89, Wang Shu90 , Herzog & de Meuron91 ou Snoheta92

Le développement de la construction en terre crue dans les pays industrialisés s’accompagne, ces dernières années, d’une utilisation en couches de moins en moins épaisses : le marché des enduits en terre, et surtout des enduits de finition de terre colorées, a fortement augmenté. Cette meilleure image (du matériau terre) a ainsi promu les autres types de construction terre, et même valorisé la construction monolithique et porteuse en terre crue.93

Nous avons donc vu que l’architecture de grande hauteur en terre crue peut être symboliquement acceptée en Occident et à Paris en particulier, du fait de sa forme et du renouveau du matériau terre dans les pays industrialisés, en France particulièrement. Nous allons maintenant nous intéresser aux hommes qui construisent ces monuments, et dans un premier temps, leurs communautés.

B. Communauté

Comme nous l’avons vu dans la partie Nature, la terre est un matériau extrêmement énergivore, que ce soit pour son acheminement ou pour sa transformation en forme

86 http://craterre.org/enseignement:dsa-architecture-de-terre/

87 https://terra2016.sciencesconf.org

88 http://craterre.org/

89 Emergency children’s surgery center, Renzo Piano Building Workshop, Ouganda, en construction

90 WaShan Guesthouse, Amateur Architecture Studio, Chine, 2008

91 Ricola Kräuterzentrum, Herzog & de Meuron, Suisse, 2014

92 The King Abdulaziz Center for World Culture, Snøhetta, Arabie Saoudite, en construction

93 Röhlen, Ulrich, Ziegert, Christof, op. cit.

architecturale. La question de la grande hauteur accentue cette donnée énergétique de par le niveau de complexité de l’édification de ce type de bâtiment comparé à des bâtiments de basse hauteur (un édifice dix fois plus grand est plus que dix fois plus complexe et compliqué à construire, voir chapitre Nature-Théorie). Ces édifices ne peuvent ainsi pas être construits par des individus seuls. Ces édifices sont l’œuvre d’un travail de groupes plus ou moins importants d’individus pour lesquels ces grandes architectures marquent leur appartenance à une communauté. Comme on le voit sur la carte des grandes architectures classées par typologie de bâtiments (figure 24), la grande majorité des édifices peuvent se classer en trois catégories : les bâtiments religieux, les villes fortifiées et les édifices d’habitation sans rempart.

Nous avons classé ces communautés en fonction de la raison qui les a poussée à édifier : se protéger, croire et s’entraider.

a. Se protéger

Nous allons, dans cette partie, nous intéresser aux communautés qui ont construit de grandes architectures de terre au travers de deux exemples : les Hakkas, en Chine, et les habitants de Shibam, au Yémen.