11 minute read

L’homme et les singes

La découverte des singes anthropomorphes suscita de nombreuses polémiques dès le début du XIX e siècle. On craignait les retombées iconoclastes d’un rapprochement entre les singes et l’homme.

Pourquoi d’éminents scientifiques se sont-ils affrontés à de nombreuses reprises devant un public enflammé? Pourquoi y eut-il autant de polémiques au sein des revues scientifiques et des quotidiens à propos d’un aspect apparemment aussi marginal que la présence ou l’absence, dans le cerveau des singes, d’une petite structure appelée hippocampus minor? Comment se fait-il qu’une question d’anatomie comparée ait, dans l’opinion publique, suscité de telles passions, presque au point de provoquer des rixes?

Advertisement

Richard Owen, l’un des principaux protagonistes de la querelle, était alors le plus grand expert britannique en singes. À partir des années 1830, il a publié des études sur l’ostéologie du chimpanzé et de l’orang-outan et a préparé des cerveaux de singe dans l’alcool; il avait également réalisé d’importantes études sur les fossiles, de reptiles en particulier. C’est d’ailleurs à lui que nous devons le terme «dinosaure», forgé en 1841 pour désigner un carnivore géant décrit par d’autres scientifiques et dénommé auparavant Megalosaurus. Les grands voyages avaient favorisé depuis longtemps la collecte de tous types d’organismes. Les singes, cependant, à cause de leur ressemblance avec l’homme, suscitèrent des récits fantastiques qui témoignaient de leurs comportements et capacités extraordinaires. Soulignons également que les populations, bien qu’indéniablement humaines, avec lesquelles les voyageurs entraient en contact au cours de leurs explorations, avaient, du point de vue des explorateurs, une existence d’un niveau fort primitif et « bestial ». À tel point que, plus ces populations se distinguaient de l’homme blanc civilisé, plus on avait tendance, sans trop de scrupules, à les rapprocher des singes.

La première description d’un chimpanzé remontait à 1699. Même si les ressemblances du singe et de l’homme étaient affaire de définition, cette description, associée à celle du Pygmée, assimilait l’autochtone africain à une sorte de chaînon intermédiaire, qui aurait partagé avec l’homme 48 caractères, et 34 avec les autres quadrumanes. Il était facile de céder à la tentation de considérer comme des formes « inférieures » d’humanité les tribus d’indigènes qu’on allait peu à peu découvrir.

En 1849, l’on apprit par un missionnaire l’existence, en Afrique occidentale, d’un grand singe apparemment féroce : le gorille. Owen fut tout de suite appelé à se prononcer sur l’inquiétante ressemblance entre cette grosse bête et l’espèce humaine. Comme par le passé, fort de son expérience, il s’efforça de calmer les esprits troublés. En 1855, cependant, après de nombreux chimpanzés et orangs-outans, le premier exemplaire vivant de gorille arriva à Londres. Il s’agissait d’une jeune femelle qui allait devenir une attraction de cirque, trimballée à travers tout le pays comme un phénomène de foire.

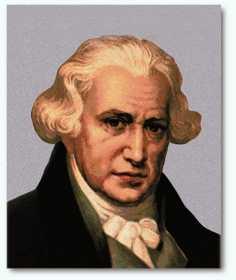

Le pauvre animal suscita une profonde stupeur partout où on le montra. Il ralluma un débat déjà vif dans les milieux scientifiques, mais qui, désormais, sous l’impulsion du slogan de l’« hommesinge », atteignait un public plus vaste. L’atmosphère de cette exposition devait être celle décrite par la chanson de Georges Brassens : L’anatomiste et paléontologue Sir Richard Owen (1804-1892), sur une photographie prise vers 1855. C’est à Owen que l’on doit le terme de dinosaure. Opposé à la thèse de la continuité entre l’animal et l’homme, Owen soutenait que la présence d’une petite structure, l’hippocampus minor, distinguait absolument le cerveau de l’homme de celui des singes.

National Portrait Gallery, Londres

« C’est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu’en-dira-t-on. Avec impudeur, ces commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m’a défendu de nommer ici. »

Le fixiste Linné et le continuiste Buffon s’opposent Revenons au débat scientifique, sans doute moins spectaculaire, mais lui aussi animé. En 1735 déjà, le grand systématicien suédois Carl von Linné (1707- 1778) reconnaît la flagrante ressemblance physique entre l’homme et le singe. Il les inclut tous deux dans le même ordre, celui des Anthropomorpha. Linné était fixiste et il pensait sa classification immuable. Son « système naturel » devait refléter, par l’individualisation de caractères essentiels et fixes, la division originelle des organismes en espèces créées ab initio par l’Auteur divin ; ces espèces se perpétuaient ensuite de génération en génération, toujours inchangées, à l’exception de très petites différences accidentelles et négligeables. Linné n’avait aucunement l’intention de mettre à mal la conception traditionnelle de l’homme en tant que créature intellectuellement et moralement supérieure, pas plus qu’il ne voulait contester le tableau d’une création divine répondant aux préceptes du livre de la Genèse. Malgré cela, son choix d’inclure l’homme et le singe dans le même ordre fut jugé extraordinaire et provoquant. Linné, toutefois, ne se rétracta pas : il défiait les critiques de désigner les différences radicales dont ils proclamaient l’existence.

Paradoxalement, c’est le naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) qui rétablit la distance entre l’homme et le singe. Buffon fut le grand adversaire de Linné et entama avec lui un débat sur le concept d’espèce qui a marqué l’histoire de la biologie. En représentant la nature comme un système d’entités séparées et établies une fois pour toutes, Linné essayait, selon Buffon, «de soumettre à des lois arbitraires les lois de la nature, de vouloir la diviser dans des points où elle est indivisible, et de vouloir mesurer ses forces par notre faible imagination». Ce faisant, Linné ignorait délibérément, toujours selon Buffon, que «la nature marche par gradations inconnues, et par conséquent elle Le singe bien élevé (1827), tableau caricatural du peintre Edwin Landseer: Un singe habillé est un homme…

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), dont le portrait ci-dessous est conservé au Musée de Versailles, fut un précurseur de l’évolutionnisme. Il considérait les variations observées chez les êtres vivants comme un éloignement d’un «moule» originel.

Les années de formation

Comme son père et son grand-père, le jeune Charles entame des études de médecine, interrompues en 1827. Lorsqu’on le réoriente vers la vie ecclésiastique, le virus de l’histoire naturelle l’a déjà contaminé.

Charles Darwin est né le 12 février 1809. Contrairement à ce que l’on a prétendu, l’homme ne s’est pas fait tout seul. Aussi, dans la mesure où il est responsable, plus que quiconque, (sauf peut-être Mendel), de l’importance accordée aux généalogies, il convient de remonter à ses deux illustres grands-pères, que Charles ne connut pas.

Son grand-père maternel s’appelait Josiah Wedgwood (1730-1795). Quoique pratiquement autodidacte, il créa, grâce à son esprit d’entreprise et à ses talents d’expérimentateur de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de travail, ce qui deviendrait l’une des principales fabriques de porcelaine de Grande-Bretagne fournisseur de la maison royale. Il épousa une cousine, Sarah, avec qui il eut huit enfants dont l’aînée, Susannah (1765-1817), sera la mère de Charles Darwin.

Son grand-père paternel, Erasmus Darwin (1731-1802) était médecin, scientifique, inventeur et poète. C’était un homme résolument brillant, fantasque, extrêmement actif du point de vue tant intellectuel que pratique. Il épousa Mary Howard qui lui donna cinq enfants, dont deux moururent très jeunes. Son troisième fils, Robert Waring Darwin (1766-1848), sera le père de Charles. Ses deux autres fils, Charles et Erasmus, succombèrent à 20 et 40 ans: Charles, étudiant en médecine, décéda des suites d’une infection contractée lors d’une autopsie, tandis qu’Erasmus, avocat, accablé par de graves problèmes financiers, se suicida par noyade dans un accès de dépression. Robert Waring baptisera ses deux propres fils du nom de ses frères défunts.

L’épouse d’Erasmus, Mary Howard, mourut à 30 ans, alors que Robert Waring n’en avait que quatre. Par la suite, Erasmus se remaria et eut sept autres enfants, sans compter un ou deux enfants illégitimes entre les deux mariages. Cette prolifération s’inscrivait dans une vision théorique de l’activité sexuelle, qu’Erasmus appliquait tant du point de vue scientifique (comme lien essentiel dans la grande chaîne des êtres vivants) que du point de vue littéraire, l’appelant dans ses poèmes le «chef-d’œuvre de la nature». Il était autoritaire à la limite de la tyrannie; Robert, le père de notre Charles, fut pratiquement forcé d’entreprendre des études de médecine. Il se promit de ne jamais se comporter avec ses enfants comme son père l’avait fait avec lui.

Quelle fut l’influence d’Erasmus Darwin sur son petit-fils? Erasmus était un scientifique brillant; il s’intéressa à la physique, à la chimie, à la botanique et à la géologie. Il traduisit du latin l’œuvre de Linné Genera plantarum. Il écrivit un poème encyclopédique en vers, intitulé Le jardin botanique. Sa Zoonomie en deux volumes est sans doute son œuvre la plus connue; ajoutons-y Le temple de la nature, publié à titre posthume en 1803. Dans tous ces ouvrages, il soutenait des thèses très avancées sur la transformation des êtres vivants. Il niait toute explication du comportement en termes de schémas préétablis et innés et attribuait en revanche un rôle important aux habitudes acquises immédiatement après la naissance, voire pendant le développement embryonnaire. Il souscrivait à la théorie de l’hérédité des caractères acquis qui, loin d’être

Robert Waring Darwin, le père de Charles Darwin (en haut), était médecin. Erasmus Darwin (ci-dessus), grand-père paternel de Charles, fut aussi le grand-père, par voie maternelle, du naturaliste, anthropologue et statisticien Francis Galton (1822-1911).

20 Le frontispice de la Zoonomia d’Erasmus Darwin, dont le premier volume parut en 1794. Dans cet ouvrage, le grand-père de Charles Darwin avait anticipé d’une quinzaine d’années certains aspects de la théorie de Lamarck.

L’ingénieur britannique James Watt (1736-1819), qui fit breveter la première machine à vapeur en 1769, fut l’un des membres de la Lunar Society. nouvelle, était une sorte de croyance diffuse et tacitement acceptée. En substance, il anticipa bon nombre des traits caractéristiques de la théorie de Lamarck. C’est pourquoi la réelle influence qu’Erasmus a pu exercer sur son petit-fils Charles est encore un point très délicat et qui restera sans doute obscur. Charles connaissait les positions de son grand-père, mais il prenait peu à peu ses distances vis-à-vis des versions du lamarckisme en vigueur à cette époque.

Erasmus Darwin et Josiah Wedgwood se connurent d’abord en qualité de médecin et de patient, mais ils se découvrirent rapidement un intérêt commun pour la technique et les inventions. Ils faisaient tous deux partie de la Lunar Society, appelée ainsi parce que ses membres, les «Lunatics», se réunissaient les soirs de pleine lune afin de rentrer chez eux plus tranquillement la nuit. Cette société compta dans ses rangs certains des plus illustres représentants des entrepreneurs du district de Birmingham, qui allaient progressivement devenir le centre d’une nouvelle culture dynamique, toujours plus éloignée de l’aristocratie terrienne traditionnelle. Les noms de certains de ces industriels sont encore célèbres de nos jours: John Wilkinson et ses fonderies, James Watt et ses machines à vapeur. Il y avait aussi, à leurs côtés, d’éminents scientifiques comme le chimiste John Priestley.

Josiah et Erasmus avaient également de nombreuses convictions politiques et idéologiques. Tous deux étaient whigs (membres du parti libéral anglais), grands admirateurs des révolutions française et américaine, et des hommes engagés pour les réformes sociales. La famille Wedgwood allait par la suite construire un village autour de son usine pour loger les ouvriers et leurs familles. Josiah et Erasmus n’étaient pas des «bienfaiteurs de l’humanité», plutôt des représentants d’une classe sociale montante et éclairée: dès les années 1780-1790, ils adoptèrent tous les deux des positions clairement abolitionnistes envers l’esclavage. Ce généreux discernement caractérisa aussi les générations successives des deux familles. Elle exerça en outre une nette influence sur Darwin quand, bien des années plus tard, au cours de son voyage, il observa la déportation des esclaves et les violences qui leur étaient infligées.

Ces violences étaient moralement «justifiées» par les théories «scientifiques» de l’époque sur une humanité dite «de deuxième ordre», qui aurait constitué le chaînon reliant l’homme et le singe: ce n’est qu’en 1807 que la Grande-Bretagne interdit le trafic d’esclaves sur ses territoires. En 1832, le Parlement débattait la question de leur complète émancipation; entre-temps, une grande partie de l’opinion publique se mobilisait en faveur des missions de civilisation. Depuis 1787, l’Anti-Slavery Society (la Société anti-esclavagiste) avait adopté comme symbole la médaille en porcelaine bleue à reliefs blanc créée par Josiah Wedgwood. Ce produit de la fabrique représentait un esclave enchaîné sous la phrase «Ne suis-je pas un homme et un frère?» La médaille reflétait sans aucun doute un acte de civisme, mais aussi une grande intelligence commerciale qui, exploitant les sentiments philanthropiques des classes moyennes et supérieures britanniques, valut à Wedgwood de plantureux profits.

« Les maladies dues à la boisson sont héréditaires... dans une certaine mesure »

Avec le mariage entre Robert Waring Darwin et Susannah Wedgwood, en 1796, les deux familles scellèrent une union qui trouvera d’autres occasions de se renforcer : Charles lui-même épousera une cousine Wedgwood, et l’une de ses sœurs fera de même avec un cousin. La dot confortable de Susannah et les coquets revenus de son mari, qui réussit dans la profession médicale et qui gérait excellemment ses propres biens, garantirent à la famille un niveau de vie très confortable dans la grande demeure, The Mount, qu’ils acquirent à Shrewsbury.

Avant de se marier, Robert demanda à son père les raisons de la mort de sa mère Mary. La lettre d’Erasmus est intéressante, car elle fournit un témoignage direct du type de communication entre Erasmus et son fils, explicite et «sans scrupule» comme lui-même le définit. De plus, elle documente certaines de ses