REPORTAGE À L’ÉRABLIÈRE

L’aménagement durable à l’Érablière de la Neigette

Info

L’HEURE JUSTE

Que faire des frênes à l’érablière ?

REPORTAGE À L’ÉRABLIÈRE

L’aménagement durable à l’Érablière de la Neigette

L’HEURE JUSTE

Que faire des frênes à l’érablière ?

RECHERCHE

Deux études sur la coulée de l’eau d’érable

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ ACÉRICOLE

Un format audio où vous allez à la rencontre de producteurs et productrices acéricoles et d'experts du milieu pour démystifier des enjeux d’actualités comme :

– La promotion sur le marché américain

– Débuter dans le monde acéricole

– Les insectes envahisseurs

– Les centres de bouillage

Partenaires o ciels

ppaq.ca

Écoutez-le dès maintenant.

ÉDITEUR

Producteurs et productrices

acéricoles du Québec ppaq.ca

POUR JOINDRE

LA RÉDACTION

Sarah-Maude Raymond, smraymond@ppaq.ca

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

Marc Bruneau

Emma Despland

Simon Doré-Ouellet

Simon Forest

Natacha Lagarde

Thierry Le Blanc-Fontaine

Geneviève Martineau

Johanne Martin

Élodie Nadeau

Mathieu Oligny

Tim Rademacher

Sergio Rossi

François St-Martin

Joël Vaudeville

RÉVISEURE

Isabelle Plante

PHOTOS DE LA COUVERTURE ET DU REPORTAGE À L’ÉRABLIÈRE

Valérie Dubé

Photographe

COORDINATION

Julie-Anne Guidi

CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION

duval design communication

IMPRESSION

Imprimerie Groupe Chicoine

TARIFS D’ABONNEMENT

(AU CANADA)

Un an : 19,99 $ (taxes incluses)

Deux ans : 30 $ (taxes incluses) ppaq.ca/ abonnement-infosirop

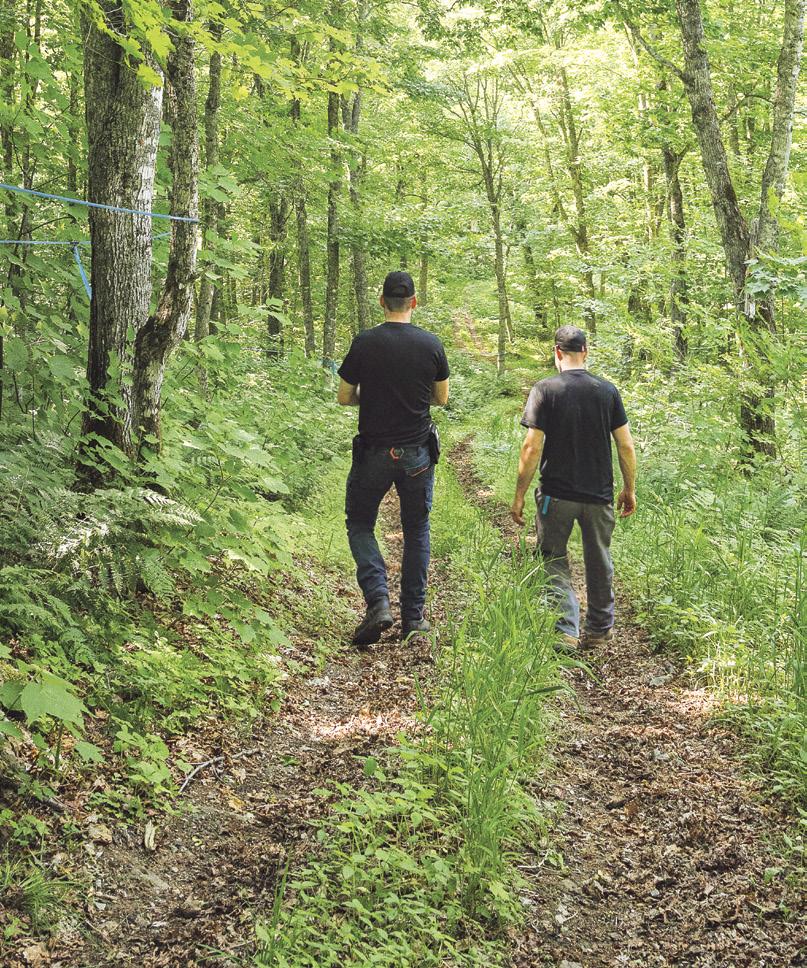

Pour le Groupement forestier Métis-Neigette, qui souhaitait occuper ses employés à longueur d’année, développer une filiale acéricole était la solution pour y arriver et mettre son expertise à l’œuvre au passage. Dans cette édition de l’InfoSirop, nous allons à la rencontre de Pierre-Luc Roussel, directeur de l’Érablière de la Neigette, qui nous partage la philosophie derrière la croissance réfléchie de l’entreprise acéricole.

Découvrez en page 12 comment l’Érablière de la Neigette assure sa croissance de façon pérenne avec des pratiques d’aménagement durable et un personnel dont elle prend soin.

Photographe : Valérie Dubé

InfoSirop magazine No 08 – Été 2024

CORRESPONDANCE

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à :

Producteurs et productrices acéricoles du Québec 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 1 855 679-7021 info@ppaq.ca ppaq.ca

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022.

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2022.

ISSN : 2564-5145 (imprimé)

ISSN : 2816-3818 (numérique)

Poste-publication, convention no 41030020

L’InfoSirop magazine est publié trois fois par année. Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction réservés.

Parce que l’environnement et la forêt sont prioritaires pour les PPAQ, ce magazine est imprimé sur du papier EnviroCouvertureMC 160M et Sustana EnviroSatinMC 120M texte. Ces papiers contiennent 100 % de fibres recyclées durables de Sustana et ils sont fabriqués avec un procédé sans chlore. Ils sont désignés par Garant des forêts intactesMC et certifiés FSC® Créer un avenir durable, une fibre recyclée à la fois.

Reportage à l’érablière

7 Les PPAQ

12 Reportage à l’érablière

L’aménagement durable à l’Érablière de la Neigette

18 L’heure juste

Que faire des frênes à l’érablière ?

20 Production

Le Guide de bonnes pratiques de production du sirop d’érable en vrac pour la filière acéricole

28 Entreprise

Les insectes exotiques invasifs à l’érablière

32 Ma communauté

– À la rencontre de Jean-François Touchette de Montérégie-Ouest

– Soutenir l’agriculture d’ici

36 Recherche

48 Actualités 12

– L’impact de la sécheresse sur la coulée de l’eau d’érable

– Les aléas du climat et la sève d’érable

42 Recette

44 L’érable ici et ailleurs

239 millions de livres de sirop d’érable produit en 2024. C’est ce qu’a révélé l’enquête du Groupe AGÉCO. Après une année de production difficile en 2023 pour les producteurs et productrices acéricoles, ce record de production est bienvenu pour toute notre filière. Nous avons eu une saison de production exceptionnelle, avec des conditions météorologiques excellentes pour la récolte de la sève d’érable.

Avec une production moyenne de 4,47 livres par entaille, on peut dire que la production acéricole a beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Les innovations technologiques de notre industrie auront permis d’augmenter l’efficacité des érablières. L’amélioration des connaissances et des techniques utilisées par les acériculteurs et acéricultrices a aussi énormément contribué à l’augmentation de nos rendements. Mère Nature a été généreuse avec nous, mais je salue le travail que vous avez fait pour maximiser votre production. Le savoir-faire des acériculteurs, votre ingéniosité et votre capacité d’adaptation sont des atouts énormes pour notre secteur.

Avec une saison record, la plupart des producteurs et productrices acéricoles ont produit des quantités de sirop d’érable au-delà de leur contingent. Il est primordial de rappeler l’importance de livrer l’ensemble de sa production de sirop d’érable (intracontingent et hors contingent) à l’agence de vente des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). Le sirop d’érable hors contingent est essentiel dans le calcul de l’ajustement du contingent d’une érablière et peut être utilisé pour combler les petites années de production. Ce volume contribue aux stocks de la Réserve stratégique mondiale de sirop d’érable. Cet outil permet un approvisionnement constant indépendamment de l’ampleur des récoltes et stabilise les prix en éliminant les variations causées par de potentielles ruptures de stock ou surplus de production.

Renflouer la réserve stratégique représente un objectif prioritaire pour les prochaines années.

Bien que cet outil bénéficie à l’ensemble de la filière acéricole, ce sont les producteurs et productrices acéricoles qui prennent en charge son financement.

Depuis sa création en 2000, les acériculteurs et acéricultrices ont assumé seuls la mise en stock d’une partie de leur production. En effet, les stocks de sirop d’érable ne sont payés aux producteurs que lorsqu’ils sont vendus. Pour les entreprises acéricoles, renflouer la réserve stratégique représente donc une pression financière supplémentaire.

Dans le contexte économique difficile actuel, un soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour la reconstitution des stocks de la réserve stratégique est essentiel. La production de sirop d’érable contribue en moyenne à plus d’un milliard de dollars au PIB et génère 12 500 emplois équivalent temps plein. Elle maintient des couverts forestiers et contribue à la protection de la biodiversité. Soutenir l’acériculture, c’est soutenir un secteur économique et écologique, un secteur dynamique qui profite aux régions du Québec.

Alors que les changements climatiques induisent des variations de plus en plus importantes dans la production, le gouvernement doit partager cette responsabilité avec nous et financer cet outil de mise en marché unique qui a prouvé son efficacité. Le ministre André Lamontagne doit répondre présent et trouver, de concert avec les PPAQ, une solution qui permettra aux producteurs et productrices acéricoles de partager le fardeau du renflouement de la Réserve stratégique mondiale de sirop d’érable.

Luc Goulet

Président,

Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Une année sous le signe de la protection de notre territoire et du partage de notre patrimoine.

Consultez dès maintenant le rapport annuel et le rapport d’activités de l’année 2023. et

Rendez-vous au ppaq.ca/publications

Le jeudi 30 mai 2024 se tenait l’assemblée générale annuelle (AGA) des PPAQ, à Drummondville. Plus de 250 personnes étaient présentes, dont les délégués et les secrétaires des syndicats régionaux, des partenaires de la filière acéricole, des invités des PPAQ ainsi que des acériculteurs et acéricultrices.

Le président des PPAQ, Luc Goulet, a exposé les enjeux acéricoles de la dernière année et fait état de l’abondante récolte de sirop d’érable de 2024. La directrice générale des PPAQ, Isabelle Lapointe, a rapporté les faits saillants des activités des différents services de l’organisation.

David Marino, directeur de la promotion et du développement des marchés aux PPAQ, a présenté un bilan des activités de promotion sur les différents marchés internationaux. Antonio Nappi, chef comptable aux PPAQ, a présenté les états financiers pour l’exercice se terminant le 29 février 2024.

Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), a pris la parole pour revenir sur les dernières semaines de mobilisation des agriculteurs et agricultrices du Québec. Enfin, des représentants de l’Association des manufacturiers de l’industrie de l’érable (AMIE) et d’AgriRÉCUP sont venus présenter un bilan de la première année du programme de récupération des plastiques acéricoles.

Président général de l’Union des producteurs agricoles

L’AGA des PPAQ était précédée d’une journée de réflexion, le mercredi 29 mai, avec ses délégués. Les participants ont pu échanger et réfléchir sur diverses améliorations à apporter au contingentement de la production acéricole et au Guide de bonnes pratiques de production du sirop d’érable en vrac pour la filière acéricole.

Réélection par acclamation de Luc Goulet

Lors de l’AGA, les délégués des syndicats régionaux ont réélu Luc Goulet à la présidence de l’organisation pour un deuxième mandat de deux ans. Lors de son premier mandat, M. Goulet a notamment piloté la négociation d’une nouvelle Convention de mise en marché du sirop d’érable qui a permis des augmentations de prix de 29 cents/livre en deux ans, une campagne de revendication pour protéger les érablières en forêt publique comme en forêt privée et une émission de contingent de 7 millions d’entailles supplémentaires.

M. Goulet a remercié les délégués des PPAQ pour la confiance qu’ils lui ont accordée. Les mois à venir seront occupés par la négociation de la prochaine Convention de mise en marché du sirop d’érable, le renflouement et le financement de la réserve stratégique ainsi que la protection du potentiel acéricole du Québec. Il appelle les producteurs et productrices acéricoles à maintenir leur mobilisation pour assurer le développement de la filière acéricole québécoise.

« Les producteurs ont fait entendre leur voix à plusieurs reprises, je m’attends maintenant à des engagements fermes pour la mise en production de nouvelles superficies d’érablières en forêt publique et la prise en compte des intérêts de notre filière dans les efforts de protection de la biodiversité. La ministre Maïté Blanchette Vézina a dit que le statu quo n’est plus possible. Je vais plus loin : ça prend une minirévolution dans la gestion de la forêt publique ».

Producteur acéricole de la région de Bellechasse, M. Goulet s’est dit motivé à l’idée de faire avancer les intérêts collectifs des acériculteurs et acéricultrices du Québec. Il a souligné avoir hâte à la prochaine tournée des régions pour aller à leur rencontre.

Le 30 mai dernier, les PPAQ ont dévoilé le chiffre officiel de la récolte de la saison acéricole 2024, qui s’élève à 239 millions de livres de sirop d’érable Cette production moyenne de 4,47 livres par entaille , pour une valeur totale de près de 750 millions de dollars , représente un record absolu pour la filièrele acéricole.

L’année 2024 restera marquée dans la mémoire des acériculteurs et acéricultrices comme une très bonne saison, en quantité comme en qualité. Du début du mois de février au début du mois de mai, selon les régions, la période de récolte de la sève d’érable a été longue et fructueuse.

Les chiffres de la production acéricole 2024, obtenus lors d’une enquête téléphonique par le Groupe AGÉCO, arrivent à point nommé alors que la Réserve stratégique mondiale de sirop d’érable avait atteint son plus bas niveau depuis 2008. Une fois les besoins des consommateurs comblés, les PPAQ estiment que plusieurs millions de livres de sirop d’érable pourront y être entreposées.

L’organisation a profité de l’annonce du chiffre officiel de la récolte 2024 pour lancer un message au gouvernement du Québec. Depuis la création de la réserve stratégique en 2000, les acériculteurs et acéricultrices ont assumé seuls la mise en stock d’une partie de leur production. En effet, les stocks de la réserve stratégique ne sont payés aux producteurs que lorsqu’ils sont vendus. Pour les entreprises acéricoles, renflouer la réserve stratégique représente donc une pression financière supplémentaire, alors que la réserve est pourtant essentielle pour l’ensemble de la filière. Le gouvernement doit partager cette responsabilité avec les producteurs et productrices acéricoles en contribuant au financement de cet outil de mise en marché unique qui a prouvé son efficacité.

En 2022, les PPAQ ont reçu le mandat d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de La Financière agricole du Québec (FADQ) afin d’inclure à la couverture de l’assurance récolte ou par tout autre moyen (ou programme de protection du revenu) la protection des érables en cas de catastrophes naturelles, comme des verglas, des vents violents ou des infestations d’insectes ravageurs.

Actuellement, il n’y a pas d’assurance ou de programme spécifiquement conçu pour les érables. L’assurance commerciale peut couvrir les bâtiments d’une érablière, mais pas les arbres qui sont essentiels à la production acéricole. Pourtant, en cas de mortalité d’un arbre, un nouvel érable peut prendre jusqu’à 40 ans pour devenir pleinement productif.

Ces situations sont et seront de plus en plus présentes et fréquentes dans nos érablières en raison des changements climatiques, et la perte de revenus liée à ce phénomène peut-être considérable. Les dommages liés aux catastrophes naturelles créent une énorme pression sur les revenus des producteurs et productrices acéricoles et, pour certains, c’est la survie de l’entreprise qui est en jeu. Lorsque les pertes sont majeures, l’achat de nouveaux boisés peut s’avérer requis. Ces érablières peuvent être coûteuses et parfois délocalisées par rapport au site original de production.

Depuis 2022, plusieurs rencontres d’échanges ont eu lieu entre La FADQ et les PPAQ afin de discuter des possibilités d’inclure ce type de dommage à l’assurance récolte ou aux autres programmes de protection du revenu. Ces rencontres avaient pour objectif de faire état de l’avancement des réflexions et d’analyser les problématiques. La FADQ s’est montrée très ouverte à collaborer avec les PPAQ pour trouver des moyens de mieux protéger les érables des catastrophes naturelles et des insectes ravageurs. Les parties insistent pour poursuivre les échanges et travailler en collaboration.

Chaque année, après l’assemblée générale annuelle des PPAQ, le conseil d’administration procède à l’élection de quatre membres du conseil exécutif. Celui-ci est responsable des affaires courantes de l’organisation. Il autorise des dépenses administratives et voit au bon fonctionnement des PPAQ en s’attardant aux défis qui exigent des décisions rapides, notamment sur des enjeux opérationnels. C’est le président des PPAQ qui dirige les travaux du conseil exécutif.

Pour la prochaine année, en plus de M. Luc Goulet, président, le conseil exécutif sera composé de :

Justin Plourde, 1er vice-président

Président des Producteurs et productrices acéricoles

Bas-Saint-Laurent − Gaspésie

Francis Roy, 4e membre

Président des Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce

David Hall, 2e vice-président

Président des Producteurs et productrices acéricoles de Montérégie-Est

Martin Guay, 5e membre

1er vice-président des Producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud

PIERRE-LUC ROUSSEL

Responsable du volet acériculture et technicien forestier pour le GFMN

En 2016, le Groupement forestier Métis-Neigette (GFMN), au Bas-Saint-Laurent, a la bonne idée de miser sur le tirage au sort de 25 000 entailles sur ses propres terres. L’objectif consistait, au départ, à prolonger la période d’emploi des travailleurs, actifs surtout pendant les saisons estivale et automnale. L’Érablière de la Neigette était née.

À travers ses cinq filiales — deux scieries de composantes de palettes de tremble, l’Érablière de la Neigette, de même que deux compagnies de transport de bois —, le GFMN offre divers services à ses 1 800 membres. Depuis toujours, le Groupement poursuit la mission de créer une richesse économique, sociale et environnementale pérenne. L’aménagement durable et la valorisation de l’ensemble des ressources forestières sont donc inscrits dans son ADN.

« Le GFMN possède quelque 1 500 hectares et là-dessus, nous avions un bloc d’à peu près 600 hectares 100 % en érables avec un potentiel acéricole d’environ 100 000 entailles. Il y a huit ans, nous avons décidé de participer à un tirage au sort quand les PPAQ ont proposé du contingent. Nous avons été chanceux, nous avons obtenu 25 000 entailles ! », explique Pierre-Luc Roussel, responsable du volet acériculture et technicien forestier pour le GFMN.

M. Roussel précise au passage que l’équipe de l’Érablière de la Neigette est composée à 85 % de contremaîtres, de techniciens forestiers et de travailleurs sylvicoles qui, en période estivale, sont associés au Groupement forestier. « Dans les années 2010-2015, il y avait ce qu’on appelait le “trou noir” chez les travailleurs forestiers, qui avaient alors de la difficulté à boucler l’année avec leur chômage. C’est notamment ce qui nous a motivés », rappelle-t-il.

Une croissance rapide et bien planifiée

Le temps de réaliser les éclaircies nécessaires et de tout mettre en place, l’Érablière de la Neigette connaît sa première année de production en 2018. Il faut dire que le GFMN offrait déjà des services techniques aux acériculteurs — par exemple de l’inventaire, du martelage et de la préparation aux travaux — et qu’il détenait une expertise reconnue en la matière. À cette époque, Pierre-Luc Roussel est celui qui cumule le plus d’expérience en acériculture.

« Puisque nous œuvrons dans un secteur agricole, nous avions le droit de faire travailler nos employés à la construction de l’érablière, note le directeur des opérations. À l’automne 2017, nous

avons donc commencé à bâtir après la fin des travaux forestiers du Groupement.

Plusieurs des membres de l’équipe ont vraiment été en mesure de participer à l’élaboration, puis à la construction de l’érablière. »

Dès la deuxième année, 80 000 entailles viennent s’ajouter aux 25 000 en exploitation pour le GFMN. « Par les contacts que nous entretenons avec nos propriétaires, nous avons su qu’une érablière serait éventuellement à vendre. Des discussions ont eu lieu durant un bon moment et quand la personne a été prête à vendre, en 2019, nous avons acheté. Depuis, deux agrandissements ont été faits, pour un total de 122 000 entailles », relate M. Roussel.

donner les

L’Érablière de la Neigette espère bien sûr continuer à augmenter son contingent. À chaque émission d’entailles, des demandes sont ainsi effectuées en vue d’obtenir des entailles additionnelles. Présentement, le site de Saint-Marcellin, sur terre privée, compte 30 000 entailles, avec un potentiel de 70 000 supplémentaires adjacentes à la zone de production. À Saint-Narcisse, on dénombre 92 000 entailles en terres publiques, et 40 000 entailles contiguës seraient exploitables.

« Avec l’expertise acquise à l’interne dans la filiale acéricole, non seulement nous installons nous-mêmes la tubulure, mais nous dessinons nos stations de pompage et nous pouvons conseiller les gens, car nous nous faisons un devoir d’être à la fine pointe de la technologie, mentionne le technicien forestier. Nous avons même créé un service clés en main qui nous permet d’offrir aux membres et non-membres de monter leur érablière en partant de zéro. »

D’autre part, si un acériculteur a besoin de main-d’œuvre en saison, le GFMN, qui regroupe 250 employés dans ses 5 filiales, a la capacité de lui en fournir, soit pour des conseils ou encore pour de l’aide directement sur le terrain. Pierre-Luc Roussel se réjouit en outre de pouvoir s’appuyer, cette année, sur des travailleurs marocains. « Ils s’expriment en français, veulent devenir Rimouskois et ont reçu l’engagement d’avoir du travail été comme hiver ! »

Si la force du Groupement repose sur un personnel nombreux, elle se fonde aussi sur des valeurs d’innovation et de respect de l’environnement. « Pour l’organisation, il s’agit de l’une de nos missions de faire de l’aménagement durable. C’est important pour nous de contribuer à créer de la richesse forestière dans notre communauté. Il existe un code d’éthique en ce qui concerne l’ingénierie forestière et notre philosophie va en ce sens », signale M. Roussel.

Le GFMN détient à cet égard trois certifications notables. Il possède d’abord la certification internationale FSC, qui confirme que les pratiques sont effectuées de manière durable. Le système de gestion environnementale déployé par le Groupement forestier Métis-Neigette répond également aux exigences de la norme ISO 14001:2015. L’organisation dispose enfin du certificat PGES, qui vient établir un cadre de bonnes pratiques et de saine concurrence.

« À propos de la norme ISO 14001, elle représente d’ailleurs l’une des certifications exigées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour pouvoir réaliser des travaux d’aménagement en forêt publique. Elle vise à protéger l’environnement, puis à renforcer la performance de l’entreprise à ce chapitre, émet le gestionnaire de l’Érablière de la Neigette. Pour sa part, la certification PGES touche les travaux non commerciaux en forêt publique. »

« Au Groupement forestier, notre force, c’est évidemment l’aménagement durable, mais ce sont aussi nos gens. Nous avons notre gang de l’érablière, mais mal pris, nous pouvons faire appel à d’autres techniciens au bureau, qui viennent nous donner deux ou trois jours. Nous sommes vraiment capables de nous revirer de bord très rapidement pour avoir la meilleure production possible. C’est important aussi pour nous d’avoir une masse critique d’entailles pour pouvoir fournir du travail à tout notre monde et retenir la main-d’œuvre toute l’année. »

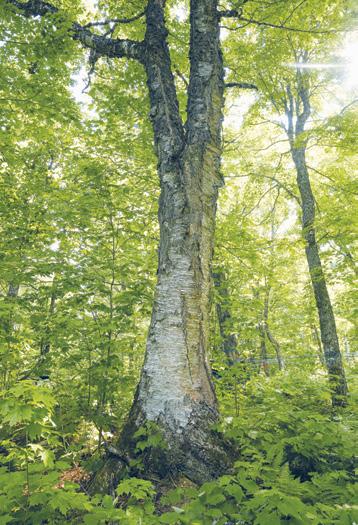

Pierre-Luc Roussel

Tous les travaux accomplis par le GFMN émanent d’une prescription sylvicole préparée par l’un des six ingénieurs forestiers à l’emploi de l’organisation. Une coupe de jardinage dans une érablière, par exemple, permet de mieux conserver la biodiversité tout en sauvegardant des essences compagnes susceptibles de favoriser la croissance de l’érable. Le passage de la machinerie se fait aussi dans des sentiers préétablis plus espacés pour éviter la compaction du sol et la destruction de la régénération naturelle.

Le Groupement utilise également de la machinerie qui permet bien souvent un seul passage dans le sentier. Celle-ci est suffisamment volumineuse pour couper les arbres plus éloignés et pour ramasser tout le bois en un déplacement au lieu de passer à répétition et de créer des ornières. De plus, des dates sont prescrites pour effectuer les travaux. Les jardinages d’érablières se font après le 1er août, quand la sève ne circule plus et que les sols sont secs.

« Cette coupe est supervisée quotidiennement par un contremaître qui relève de l’ingénieur forestier. Ajoutons qu’au GFMN, il se donne toujours de la formation continue, tant au niveau de l’opérateur que du contremaître, entre autres sur la préservation des cours d’eau. Nous tentons constamment, lorsque nous brisons quelque chose dans la nature en raison de nos travaux, de le restaurer. Cela restera dans notre culture d’entreprise ! », conclut M. Roussel.

Acériculteurs et acéricultrices, dans cette chronique, un spécialiste répond à l’une de vos questions en vous offrant une information juste et pratique, l’objectif étant de vous aider dans la gestion quotidienne de votre entreprise.

Question de Gabriel, acériculteur de la Mauricie :

Nous vous invitons à nous transmettre vos questions afin que nous puissions y répondre dans le prochain numéro.

Envoyez votre question à Sarah-Maude Raymond, conseillère aux communications, à smraymond@ppaq.ca.

Devrais-je couper les frênes de mon érablière pour prévenir les dommages associés à l’agrile du frêne ?

Réponse de Thierry Le Blanc-Fontaine, ingénieur forestier aux PPAQ :

Gabriel, L’agrile du frêne est un petit coléoptère provenant d’Asie qui a été introduit en Amérique du Nord au courant des années 90. Sa propagation a été fulgurante. Cet insecte est maintenant répertorié dans presque toutes les régions du Québec et il s’attaque spécifiquement aux frênes. Les impacts des ravages associés à l’agrile du frêne apparaissent plus importants en milieu urbain et dans les banlieues que dans les régions rurales. Dans les érablières, les frênes sont habituellement peu nombreux et distribués de manière éparse, ce qui ralentit l’insecte dans sa progression.

L’abattage de tous les frênes dans votre érablière n’est probablement pas la solution idéale pour gérer la progression de l’agrile du frêne. Le frêne d’Amérique, ou frêne blanc, est l’espèce de frêne la plus répandue en érablière au Québec. C’est une essence compagne de premier plan puisque ses feuilles, qui ont un niveau d’acidité faible, atténuent l’effet acidifiant des érables en se décomposant dans la litière du sol. Le frêne joue un rôle clé pour la biodiversité et l’équilibre nutritionnel du sol. Une érablière ayant une proportion substantielle d’essences compagnes est plus résistante et résiliente face aux perturbations, notamment face à une épidémie potentielle de l’agrile du frêne.

Donc, avant de procéder à la coupe des frênes, il faut entre autres se poser les questions suivantes :

Est-ce que l’agrile du frêne est présent dans mon érablière ou à proximité ?

– Quelles sont les autres essences compagnes présentes dans mon érablière ?

Quelle est la proportion de frênes dans l’érablière par rapport aux autres essences ?

– Quels impacts aura l’ouverture du couvert forestier sur la régénération de l’érablière ?

La coupe des frênes de manière stratégique dans l’érablière peut, dans certains cas, s’avérer une méthode efficace pour prévenir la potentielle mortalité due à la présence de l’agrile du frêne. Par un aménagement acérico-forestier bien planifié, il est possible de préparer la venue de l’insecte dans son boisé en intervenant avec de bons objectifs tels que :

– retirer les arbres déjà atteints par l’agrile ;

– diminuer la proportion de frênes dans l’érablière tout en favorisant la croissance des autres essences présentes ; – étaler dans le temps la perte des frênes dans la canopée ; ceci limite ainsi les grandes trouées pouvant être favorables à l’implantation des framboisiers, des fougères ou des espèces exotiques envahissantes et rendant l’érablière susceptible au chablis et à la montée de la nappe phréatique ;

– favoriser la régénération naturelle si elle est présente ou implanter une régénération artificielle d’autres essences que le frêne.

Afin de faire le meilleur choix quant à la stratégie à adopter pour prévenir l’agrile du frêne selon l’emplacement de votre érablière, n’hésitez pas à faire appel à un conseiller forestier. Celui-ci pourra notamment confirmer s’il y a une présence de l’insecte dans votre érablière ou votre secteur. Il pourra aussi vous accompagner dans le choix des interventions appropriées pour aménager votre boisé afin d’améliorer sa résilience. Si vous n’avez pas de conseiller forestier, il est possible d’en trouver un dans votre région en consultant le répertoire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) au oifq.com. Pour vous aider à détecter la présence de l’agrile du frêne, vous pouvez aussi consulter le site de l’Agence canadienne d’inspection des aliments au inspection.canada.ca dans la section Agrile du frêne.

Agrile du frêne

Source : D.B. Lyons, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides

Texte de SIMON FOREST et ÉLODIE NADEAU

L’industrie acéricole connait une croissance importante depuis quelques années et le sirop d’érable qui en est issu est un produit principalement destiné à l’exportation. En effet, les exportations de sirop d’érable représentent plus de 85 % du total de la production québécoise et sont en forte croissance de 80 % depuis 2014 ; la filière acéricole continue donc de conquérir de nouveaux marchés.

Un outil pour assurer la présence du sirop d’érable sur les tablettes des supermarchés étrangers

Le sirop d’érable produit au Québec est soumis à des règlementations provinciales et fédérales concernant les produits agroalimentaires. Les exportations doivent également satisfaire aux normes des pays importateurs. Par exemple, l’industrie acéricole a dû s’adapter à l’arrivée de la norme californienne sur le plomb en 2015 et, depuis plusieurs mois, des efforts sont déployés par l’ensemble de la filière afin de se conformer aux standards de la norme de l’Union européenne concernant les contaminations aux chlorates et aux perchlorates.

Le non-respect de normes internationales peut mettre à risque les ventes de sirop d’érable sur d’importants marchés. Il est donc primordial pour l’industrie acéricole de rassembler, de diffuser et de mettre en place des principes de production qui permettent de satisfaire aux exigences internationales. Soucieux d’offrir un produit de qualité et conforme aux règlementations, les PPAQ ont ainsi rédigé un guide qui appuie les entreprises acéricoles dans la mise en œuvre de bonnes pratiques de production.

Le guide a été produit en collaboration avec les partenaires de la filière acéricole conformément à la Convention de mise en marché du sirop d’érable en vrac 2023-2024 intervenue entre le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) et les PPAQ.

Les bonnes pratiques de production sont un ensemble de méthodes et de procédures conçues pour minimiser les risques de contamination physique, chimique et microbiologique du sirop d’érable. Leur élaboration repose sur une approche systématique visant à assurer la qualité et la sécurité du produit final pour le consommateur. Pour ce faire, une analyse est effectuée pour permettre d’identifier précisément les risques spécifiques associés à chaque étape du processus de production et de définir les mesures nécessaires pour les contrôler efficacement.

L’approche d’analyse des dangers et des points critiques (HACCP) adoptée se concentre principalement sur la prévention des dangers plutôt que sur leur correction après leur apparition. En anticipant ces risques, elle permet de mettre en place des stratégies proactives pour les gérer avant qu’ils ne puissent compromettre la qualité du sirop d’érable. Cette démarche proactive est cruciale pour maintenir des normes élevées de sécurité alimentaire et pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité et de pureté du produit.

En suivant l’approche HACCP, chaque étape du processus de production, depuis la collecte de la sève d’érable jusqu’à l’emballage du sirop d’érable, est analysée. Les dangers, tels que la contamination microbiologique due à des bactéries, la présence de contaminants chimiques ou même des risques physiques comme la présence de corps étrangers sont identifiés et évalués. En établissant volontairement des points de contrôle à chaque étape, comme le conditionnement, les producteurs s’assurent que ces risques sont maîtrisés de manière efficace et cohérente.

Cette approche offre par ailleurs une flexibilité nécessaire pour s’adapter aux spécificités de chaque opération tout en offrant une assurance constante que le produit final répondra aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de pureté et de saveur distinctive.

Le Guide de bonnes pratiques de production du sirop d’érable en vrac est conçu pour offrir aux entreprises acéricoles des connaissances et des conseils utiles afin de produire un sirop d’érable de qualité. En adoptant ces bonnes pratiques, les producteurs et productrices acéricoles seront en mesure de garantir un sirop d’érable pur et authentique, conforme aux plus hauts standards de qualité et de salubrité. Le Guide comprend 15 sections qui couvrent tous les aspects de la production acéricole, depuis la conception des équipements et des bâtiments jusqu’aux méthodes de nettoyage et d’assainissement. Chaque section propose ensuite des recommandations précises sur les bonnes pratiques à adopter, permettant ainsi de réduire les risques de contamination lors de la production.

Conception, construction et installation des équipements et des accessoires de production

Gestion des matières résiduelles

Entretien préventif et étalonnage des équipements et des accessoires de production

Conception, construction et entretien du bâtiment

Éclairage

Hygiène et comportement du personnel

Entreposage des produits chimiques

Ventilation et prises d’air

Nettoyage et assainissement

Approvisionnement en eau

Traçabilité

Lutte contre la vermine

Processus de filtration, de remplissage des contenants et d’entreposage

Processus de collecte et d’entreposage de la sève d’érable

Processus de concentration, d’évaporation et de préparation

Des échanges riches

Une première version du Guide de bonnes pratiques de production du sirop d’érable en vrac a été présentée aux syndicats régionaux lors d’une tournée du Québec et aux délégués lors de la journée de réflexion en ouverture de l’assemblée générale annuelle des PPAQ. Ces rencontres ont été l’occasion de recueillir des commentaires des acériculteurs et acéricultrices au sujet de leur vision des bonnes pratiques de production.

Plusieurs thèmes ont fait l’objet de riches discussions, notamment l’utilisation des assainissants chlorés dans le réseau de collecte de l’eau d’érable, l’importance de la température de conditionnement du sirop d’érable dans les barils et la propreté des barils retournés aux cabanes à sucre.

Cette consultation des producteurs et productrices acéricoles permettra aux PPAQ de produire une deuxième version de travail du Guide. D’autres intervenants de la filière acéricole seront également consultés comme le CIE, le Centre ACER et quelques clubs d’encadrement technique acéricole.

Le Guide de bonnes pratiques de production du sirop d’érable en vrac sera publié en prévision de la saison acéricole 2025. Il servira à informer et à sensibiliser les acériculteurs et acéricultrices à l’importance de mettre en application des méthodes de travail qui permettent la production d’un sirop d’érable qui respecte les plus hauts standards de qualité. Les PPAQ développeront également une série d’outils complémentaires, tels que des guides spécialisés afin d’accompagner les producteurs.

dans

Texte d’EMMA DESPLAND, professeure et chercheuse au département de biologie de l’Université Concordia

Les invasions d’espèces exotiques se font de plus en plus fréquentes à travers le monde entier, avec l’accroissement du commerce international et le transport entre les continents. Une espèce est dite exotique lorsqu’elle s’établit dans une nouvelle région à la suite d’une introduction humaine, avec des conséquences souvent imprévisibles. Une espèce exotique d’insecte, de plante ou d’animal peut devenir invasive si elle nuit à la biodiversité locale dans son nouvel habitat.

Les espèces exotiques sont nombreuses au Québec. Certaines sont ici depuis l’époque de la colonisation et sont dites « naturalisées » — elles sont ici depuis si longtemps qu’elles sont bien établies et font maintenant partie de notre flore et de notre faune. Par exemple, la chenille spongieuse européenne est arrivée en Amérique du Nord en 1869. Elle a été observée au Québec pour la première fois en 1924 et, depuis ce temps, elle a causé des infestations dans les forêts tempérées, notamment en 1955, en 1979 et en 2021, quand plusieurs forêts se sont retrouvées sans aucune feuille en plein été.

Les insectes exotiques ne deviennent pas toujours des ravageurs. Par exemple, l’argus bleu (aussi appelé le bleu commun d’Europe) est un joli petit papillon qui a été vu pour la première fois en Amérique en 2005 près de l’aéroport de Mirabel. Depuis, il s’est vite répandu dans la région de Montréal et est devenu le papillon qu’on voit le plus souvent à la fin de l’été. Toutefois, il ne semble avoir aucun impact apparent sur nos écosystèmes. Il se nourrit de plantes exotiques venues d’Europe elles aussi (le trèfle et le lotier, tous les deux aujourd’hui naturalisés) et a même établi une relation symbiotique avec des fourmis locales. L’argus est donc exotique ; il deviendra probablement naturalisé, mais ne donne aucun signe d’être invasif.

Les spécialistes estiment que sur dix espèces exotiques qui arrivent dans une région, seulement une réussira à s’établir. Et sur dix nouvelles espèces qui s’établissent, seulement une deviendra invasive. On se pose donc des questions : parmi les nouveaux arrivants, lesquels disparaîtront sans traces, lesquels se naturaliseront sans impacts majeurs et lesquels deviendront invasifs ?

Un élément de réponse se trouve dans le comportement de l’espèce dans sa région d’origine : les espèces qui deviennent invasives sont généralement des espèces rudérales ou « pionnières », celles qui s’établissent en premier à la suite d’une perturbation naturelle comme un chablis, une crue ou un feu. Ce sont des espèces qui se reproduisent vite et qui préfèrent des milieux perturbés. Habituellement, elles sont contrôlées par des prédateurs, des compétiteurs ou d’autres ennemis de leur environnement. Ce frein naturel est toutefois souvent absent des zones envahies. C’est pourquoi les nouveaux venus peuvent donc devenir rapidement envahissants et dominants. Cette compréhension permet de prédire quelles espèces exotiques risquent de devenir invasives et sont particulièrement à surveiller.

Dans la liste des espèces potentiellement les plus nocives pour le Canada se trouvent deux insectes qui peuvent s’attaquer aux érables : le fulgore tacheté et le longicorne asiatique.

Le fulgore tacheté appartient à la famille des pucerons et des punaises. Ce sont des insectes suceurs qui se nourrissent de liquides qu’ils aspirent après avoir percé leur « proie » (que ce soit une plante ou un animal) avec leur « bec » appelé rostre. Les fulgores sont des herbivores qui percent l’écorce des arbres pour sucer la sève qui circule à l’intérieur. Les larves se réunissent en grand nombre sur le tronc de l’arbre hôte et, en s’alimentant, elles excrètent une substance sucrée et collante, nommée miellat, qui coule le long du tronc. Ce miellat finit par fermenter et favorise des moisissures qui peuvent nuire à l’arbre. Le fulgore affaiblit les arbres en les privant de nutriments et peut aussi les rendre plus susceptibles aux blessures graves et aux maladies fongiques. C’est un insecte généraliste qui peut se nourrir d’une centaine d’espèces de plantes : celles pour lesquelles on s’inquiète particulièrement au Canada sont les vignes, les arbres fruitiers, comme les pommiers, ainsi que les érables à sucre. On peut reconnaître le fulgore par sa coloration vive ou par les traces de miellat : taches mouillées et visqueuses sur le tronc. On peut aussi percevoir une odeur de fermentation ou constater la présence de guêpes et d’abeilles qui sont attirées par le miellat.

Le longicorne asiatique appartient à une famille de coléoptères à antennes très longues, d’où leur nom. Les longicornes sont des xylophages comme l’agrile du frêne, déjà bien connus chez nous : leurs larves consomment du bois et se développent à l’abri des prédateurs sous l’écorce des arbres. Il existe plusieurs espèces de longicornes indigènes, qui ne s’attaquent généralement qu’aux arbres dépéris ou morts. Le longicorne asiatique, en revanche, pourrait devenir un ravageur plus redoutable pour plusieurs essences à feuilles caduques, dont les érables à sucre, puisqu’il peut se nourrir de ces arbres lorsqu’ils sont en santé. Les arbres nordaméricains n’ont pas les défenses adéquates pour se protéger contre cet insecte puisqu’ils n’y sont pas adaptés.

En grand nombre, les longicornes asiatiques peuvent anneler un arbre, c’est-à-dire s’attaquer à son écorce et causer sa mort, ou l’affaiblir face au vent.

Pour l’instant, ni le fulgore tacheté ni le longicorne asiatique ne sont présents au Canada, mais tous les deux présentent des risques significatifs. Le fulgore tacheté est arrivé en Amérique sous forme d’œufs sur des importations de pierres et est établi en Pennsylvanie depuis 2014 d’où il se disperse graduellement, par lui-même, mais surtout par le transport des masses d’œufs sur des véhicules. Le longicorne asiatique est arrivé par accident aux États-Unis en 1996 dans des cargaisons de bois. Il avait été détecté dans la région de Toronto en 2003 et ensuite en 2013, mais heureusement, les efforts pour l’éradiquer ont été des réussites.

Comment limiter la dissémination de ces ravageurs potentiels ?

Il faut d’abord — si c’est envisageable — éviter de déplacer des équipements agricoles ou forestiers et les inspecter régulièrement pour détecter des insectes ou des œufs. Ainsi, il est possible de minimiser le risque de transporter des espèces exotiques vers des régions encore non envahies. Tout le monde peut aussi contribuer à la vigilance : une introduction d’espèce exotique commence généralement avec peu d’individus, et les chances de l’éradiquer sont meilleures si ces individus sont repérés tôt, avant qu’ils puissent se reproduire. Les acériculteurs et acéricultrices sont des intervenants précieux étant donné leur présence en forêt et leur pouvoir d’observation.

Pour apprendre à reconnaître le fulgore tacheté et le longicorne asiatique, ainsi que les traces qu’ils laissent sur les érables, vous pouvez consulter le site Web inspection.canada.ca dans la section Fulgore et longicorne asiatique

Si vous apercevez un de ces insectes, photographiez-le ! Si possible, capturez-le (par exemple, dans un sac ou un contenant en plastique). Ça en fera un de moins en liberté et ça facilitera l’identification par les spécialistes. Ensuite, contactez l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) au 1-800-442-2342 pour signaler votre observation.

L’application iNaturalist, offerte sur Google Play et Apple store, est un autre excellent outil pour apprendre à identifier des espèces, qu’elles soient exotiques ou indigènes. Il suffit de créer un compte et de soumettre des photos : une intelligence artificielle proposera une identification, qui sera ensuite confirmée par d’autres membres de la communauté iNaturalist. S’il s’agit d’une espèce exotique, l’information sera rapidement transmise aux spécialistes. C’est une façon d’en apprendre davantage sur la biodiversité qui nous entoure, en plus de contribuer à prévenir des invasions biologiques.

[…] Tout le monde peut aussi contribuer à la vigilance : une introduction d’espèce exotique commence généralement avec peu d’individus, et les chances de l’éradiquer sont meilleures si ces individus sont repérés tôt, avant qu’ils puissent se reproduire.

Qui sont vos administrateurs et administratrices ?

Voilà six printemps que Jean-François Touchette s’est lancé dans la production acéricole. Retraité du domaine de la construction industrielle possédant désormais 125 acres de forêt, 77 acres en grandes cultures et 12 acres de prairie, ce ne sont pas les projets qui manquent avec lui. Il y a quelques années, l’idée de se lancer en acériculture lui vient. Un projet qui le mènera à s’impliquer dans le syndicat régional de Montérégie-Ouest et dans la communauté acéricole de sa région.

Jean-François obtient une offre de contingent en 2016 et c’est alors le début de son projet entrepreneurial qu’il développe de A à Z, l’Érablière 3 e Bois. Sa vision est claire et le passionne ; il dessine la cabane à sucre luimême. Le savoir-faire acquis lors de sa première carrière lui permet de construire le bâtiment comme il l’imagine. On distingue la fierté qui l’habite lorsqu’il explique que presque la totalité de bois pour sa construction provient de ses terres et que son bâtiment fut assemblé par tenons et mortaises. Il met en place les installations de son projet acéricole avec un grand soin, qui témoigne de son amour du travail bien accompli.

Avant même d’être en production, il s’intéresse aux activités et aux formations offertes par le syndicat de sa région. Avide d’apprentissages, il a toujours cru aux bénéfices de la formation et souligne l’importance de continuellement rafraichir ses connaissances. C’est en 2018, lors de l’assemblée annuelle de son syndicat régional, quelque temps avant le coup d’envoi de sa première saison de production, que son nom est lancé pour combler un siège libre au conseil d’administration régional. En étant à la retraite, il se dit : « Pourquoi pas ? » Les années ont passé et le voilà maintenant président du syndicat. Fort d’une expérience en gestion de la construction et sur le terrain, Jean-François apporte une belle perspective entrepreneuriale du métier d’acériculteur au conseil d’administration des PPAQ.

Un amour du bois qui vient de loin

À la petite érablière récréative du chalet de ses parents, JeanFrançois a pu faire connaissance avec l’acériculture lors de son enfance. Son respect pour la forêt, il le doit à son père, menuisier de profession, qui lui a transmis de précieuses connaissances depuis son plus jeune âge. Ses habiletés de bûchage, de reconnaissance des essences et d’aménagement durable de la forêt, il les a entre autres héritées de son père. « J’aime beaucoup le travail dans le bois, analyser comment j’aménage la forêt, l’entaillage, surveiller les fuites. Tu es dehors toute la journée, dans la nature, et si ça coule, c’est parce qu’il fait beau. Quoi de mieux !? ». D’ailleurs, il n’y a pas une journée qui passe sans que son père vienne faire un tour à la cabane durant la saison des sucres. Ses trois enfants et sa femme s’impliquent aussi dans la production, notamment au plus fort de la saison et pour la confection de produits d’érable transformés.

Une récolte festive !

Le territoire de Montérégie-Ouest est généralement dans les premiers à entrer en production chaque année étant donné sa situation géographique. L’effervescence de la saison des sucres se transmet ensuite aux autres régions, où les acériculteurs et acéricultrices sont toujours curieux d’avoir les échos des premières journées de coulée. Jean-François souligne le partage qu’il observe en acériculture : « On se donne des trucs, ce n’est pas une production qui est confidentielle ». Pour lui, une érablière se compare à une petite usine où il faut être très polyvalent, mais où on peut toujours compter sur l’aide de ses voisins. Ce soutien et cette coopération contribuent à la nature festive de la récolte ! La force du syndicat est de pouvoir côtoyer tout type de producteur avec des érablières de plusieurs grandeurs comportant des enjeux différents et de partager les connaissances tous ensemble. Il souligne aussi l’importance du plan conjoint de mise en marché collective sans quoi il ne pourrait écouler son volume de sirop d’érable localement à un prix convenable.

Là pour vous…

Les administrateurs et administratrices de chacun des douze syndicats acéricoles régionaux sont là pour vous. Vous pourrez trouver leurs coordonnées sur ppaq.ca dans la section Nous joindre. N’hésitez pas à communiquer avec eux.

Jean-François Touchette — Montérégie-Ouest jftouchette@ppaq.ca | 514 910-0984

Acéricultrice

Lac-Etchemin

Les sucres sont déjà derrière nous depuis un bout et cette année, au moment d’écrire ces lignes, je suis clouée au lit par le virus dont tout le monde parlait il y a quelques années ! Bien oui, je ne l’avais pas attrapé quand plusieurs étaient aux prises avec. Comme diraient mes enfants : « t’es toujours en retard sur les trends… ». Ça l’air que je ne fais pas exception avec ma santé ! Mon amie vous dirait que je suis vintage !

Bref, ce moment d’arrêt obligatoire m’a fait prendre le temps d’analyser tout ce qui se passe depuis un an. Il y a 12 mois, je vous parlais déjà de résilience sans savoir qu’un tour de calendrier plus tard, on en serait au même point.

À moins de vivre sous une roche, nous avons tous vu, entendu et même vécu ce qui se passe en agriculture. Certains diront que ça va bien et que nous nous plaignons pour rien, et d’autres que ça va vraiment mal. Entre ces deux extrêmes, il y a un éventail de gens qui sont dans la moyenne, qui basculeront soit d’un côté ou de l’autre. Si nous regardions la situation non pas avec un microscope, mais un gros télescope, nous réaliserions que notre sirop d’érable, celui que nous produisons fièrement, ne se retrouve pas sur toutes les tables du Québec. Est-ce normal que nos CHSLD (plus facile à écrire qu’à dire pour certains) servent du sucre blanc et non du sirop d’érable à leurs résidents ? Ah, mais j’entends déjà plein de voix me crier : « ça coute cher, du sirop d’érable, ça va faire augmenter nos impôts ! »

Vraiment ? Si nos institutions achetaient seulement du sirop d’érable, cela ferait vivre toutes nos entreprises, qui achèteraient dans leur communauté, ce qui ferait virer l’économie. Au lieu de cela, nous achetons d’ailleurs en soutenant l’économie d’ailleurs. Un principe pourtant simple, qui est partiellement enseigné à nos enfants dans leur cours d’univers social. En encourageant l’économie locale, c’est toute une communauté qui se voit grandie.

Peut-être que je fais trop de fièvre et que je rêve en couleurs au jour où le gouvernement se rendra compte que l’agriculture (oui, oui, l’acériculture, c’est de l’agriculture !) doit être une priorité et que lorsque je serai rendue dans une RPA plus tard, je me ferai servir du sirop d’érable… mais bon, ils ont du lousse, il reste une couple d’années avant que je sois admise là-bas !

Sur ce, bonne fin de saison estivale !

[…] En encourageant l’économie locale, c’est toute une communauté qui se voit grandie.

Texte de TIM RADEMACHER (Ph. D., Centre ACER), ZOÉ RIBEYRE, TRISTAN MONETTE et AUDREY MAHEU (Pre, Ph. D.) de l’Université du Québec en Outaouais et MORGANE URLI (Pre, Ph. D.) de l’Université du Québec à Montréal

Il fait beau, il fait chaud, c’est l’été. Finalement, les pannes de l’évaporateur sont nettoyées (ou pas encore !) et nos pensées s’éloignent de la cabane à sucre. Nous profitons d’un repos bien mérité avant de nous lancer dans la préparation de la prochaine saison dans quelques mois.

L’été est rarement une période où l’on réfléchit à l’influence de la météo sur la production acéricole. Pourtant, c’est le moment où les érables rechargent leurs réserves en sucre grâce à la photosynthèse des feuilles. Ce sucre, que nous transformons en or liquide – pardon, en sirop d’érable – s’accumule pendant l’été. Les événements météorologiques, dont la sécheresse, peuvent affecter la photosynthèse. Avec le réchauffement climatique, les sécheresses estivales devraient être de plus en plus longues et sévères au Québec, malgré une augmentation générale des précipitations annuelles. Des questions se posent : qu’est-ce qu’une sécheresse estivale ? Peut-elle affecter la production acéricole ?

Une sécheresse se produit lorsqu’il y a moins de précipitations que la normale, ce qui peut mener à un stress hydrique. Cela signifie que l’arbre n’a pas assez d’eau pour maintenir son fonctionnement optimal. Une telle limitation hydrique est graduelle et souvent caractérisée par sa durée et son intensité. À l’extrême, une sécheresse peut entraîner la mortalité d’un arbre. Toutefois, ses effets peuvent être plus insidieux, avec des réductions de la croissance, des dommages au système de transport de la sève et des diminutions des réserves d’énergie. Ces atteintes pourraient, à leur tour, affecter la coulée printanière et la production acéricole.

Avec les précipitations annuelles actuelles et futures, des sécheresses continues et prolongées, pouvant directement provoquer la mort des érables, sont peu probables. Toutefois, des sécheresses ponctuelles pendant l’été et possiblement récurrentes sur plusieurs années représentent une source de préoccupation importante. Bien que ce type de sécheresse et ses effets sur l’acériculture soient potentiellement significatifs, il n’existe actuellement aucune étude sur ce sujet.

ANALYSE DIFFICILE

L’imprévisibilité des sécheresses rend leur analyse difficile : il est impossible de prévoir quand, où, pendant combien de temps et avec quelle intensité elles surviendront. Les étudier rétrospectivement est également complexe, en raison de la difficulté à fixer un point de référence. En effet, tous les arbres sont impactés par la sécheresse. Une solution consiste à utiliser des dispositifs expérimentaux, tels que les exclusions de précipitations, qui permettent de comparer une parcelle avec précipitations et une autre sans pour surveiller la sécheresse du début à la fin. Dans un tel dispositif, les précipitations sont interceptées avant d’atteindre le sol grâce à des bâches ou à des panneaux placés sous ou au-dessus de la canopée (Figure 1). Cependant, ces dispositifs sont coûteux et présentent des défis logistiques importants.

Heureusement, la professeure Audrey Maheu et son équipe entretiennent un tel dispositif depuis 2021 dans des érablières naturelles de Montebello à Kenauk Nature, en Outaouais. Ce dispositif offre l’occasion d’étudier les effets de la sécheresse sur la coulée. Pendant 3 ans, l’équipe d’Audrey Maheu a installé des bâches dans 6 parcelles de 20 m par 20 m sous la canopée (Figure 1) en mai, pour les retirer en septembre. Les précipitations qui y tombent sont évacuées hors des parcelles. Bien qu’il y ait des interstices entre les bâches, que l’eau puisse s’écouler sur les troncs ainsi que s’infiltrer sur les marges des parcelles, ce type de dispositif permet de réduire les précipitations atteignant le sol d’environ 75 %. Pour chaque parcelle d’exclusion, il y avait également une parcelle témoin composée d’un groupe d’arbres similaires situé à 100 mètres ou moins. Sur cette parcelle, aucune bâche n’était installée et les mêmes mesures y étaient effectuées.

À l’automne 2023, ils ont identifié 34 érables à sucre dans 3 des parcelles d’exclusion et 34 érables à sucre avec des diamètres similaires dans les parcelles de référence. En 2024, tous ces érables ont été entaillés avec un protocole standardisé, c’est-à-dire entaillés avec une mèche 5/16" à une profondeur de 4,5 cm du côté sud du tronc, à 1,3 m de hauteur. Les chercheurs se sont rendus sur les sites à six reprises lorsque les conditions étaient propices à la coulée. Pendant les visites, on a mesuré la quantité de sève d’érable de plusieurs coulées retenue dans des barils au pied des arbres ainsi que la concentration de sucre de la sève directement au chalumeau.

Intensité de l’exclusion

Arbre attribué intensité 1 d > 40

40 > d > 30 DHP (cm)

30 > d > 20

20 > d

Figure 2 - Illustration d’une parcelle d’exclusion de précipitations divisée en secteurs (A à F et 1 à 7). Chaque tronc d’érable est indiqué avec un cercle. La grandeur du cercle représente la catégorie du diamètre à hauteur de poitrine (DHP). Dans nos analyses, nous avons subdivisé les parcelles d’exclusion en quatre zones d’intensité, de la bordure au centre, comme illustré.

Les résultats préliminaires sont très intéressants. Premièrement, la concentration en sucre dans la sève des érables asséchés était plus faible. En moyenne, la différence avec le groupe de référence était de 0,2 °Brix. Toutefois, tous les érables n’étaient pas affectés de la même manière par l’assèchement. Il est possible d’imaginer qu’un érable en bordure de parcelle pourrait avoir des racines hors de celle-ci, lui permettant de s’approvisionner en eau quand même. En utilisant l’emplacement de chaque érable dans les parcelles comme indicateur de l’intensité de la sécheresse (Figure 2), on observe que l’effet de sécheresse est plus prononcé au centre des parcelles (différence d’environ 0,4 °Brix) qu’en périphérie.

Deuxièmement, les érables dans les parcelles d’exclusion produisaient légèrement moins de sève. Cependant, cette tendance est trop faible pour tirer des conclusions définitives. Tous ces résultats restent préliminaires. Par exemple, les données environ nementales, telles que l’humidité du sol dans les parcelles, n’ont pas encore été analysées. Néanmoins, les observations suggèrent que les érables asséchés pendant l’été ont une sève moins sucrée et produisent peut-être légèrement moins de sève.

Sans l’analyse des données environnementales, il s’avère impossible de se prononcer sur le choix d’un traitement. Est-ce qu’un tel assèchement estival est probable dans le futur ? Est-ce que le résultat représentait une sécheresse légère, modérée ou plutôt extrême ? Nous allons essayer de répondre à ces questions dans les prochains mois, mais nos résultats préliminaires laissent soupçonner que des sécheresses estivales pourraient affecter l’acériculture. En même temps, les arbres dans les parcelles asséchées ne sont pas morts après trois ans d’exclusion de précipitations pendant l’été, donc l’étude nous montre une fois de plus que nos érables sont résilients.

Texte de SARA YUMI SASSAMOTO KUROKAWA, ROBERTO SILVESTRO, GIAN DE LIMA SANTOS et SERGIO ROSSI, Université du Québec à Chicoutimi

Le sirop d’érable parcourt un long voyage avant d’arriver dans nos assiettes : l’eau présente dans le sol est absorbée par les racines, puis s’enrichit de sucres, de composés organiques et de sels minéraux dans son cheminement à travers les tissus de l’érable. Elle coule finalement par les entailles effectuées, puis dans la tubulure vers la cabane à sucre. L’équipe de l’Université du Québec à Chicoutimi se penche sur l’étude de la dynamique de production de la sève d’érable pour comprendre les mécanismes qui sont à la base du phénomène de la coulée et pour adapter le système d’exploitation acéricole au climat futur.

L’hiver, la neige maintient le sol à une température constante près du point de congélation, protégeant ainsi les racines. Au début de la fonte de la neige, quand la température dépasse 0 °C, l’augmentation de la teneur en eau du sol permet le déclenchement de la saison des sucres. Les cycles journaliers de gel et de dégel sont une condition importante, mais pas suffisante, pour déclencher une coulée. Quelques semaines plus tard, la réactivation du transport de l’eau par l’arbre met fin à la coulée. Le sol, exposé à la chaleur printanière après la fonte complète de la neige, se réchauffe, permettant ainsi à l’arbre de reprendre sa croissance. Dans cette phase printanière, les arbres développent les bourgeons, produisent les nouvelles feuilles et mettent en place la croissance du diamètre du tronc.

La production de sève d’érable est aussi irrégulière que la météo. Une saison des sucres est constituée de plusieurs journées de faible production, intercalées de rares journées très productives. Les volumes de sève d’érable récoltés par gravité suivent de près la proportion 80-20, aussi appelée loi de Pareto. 80 % de la sève d’érable est produite en 7 à 10 jours, ce qui représente 20 % de la durée de la saison des sucres. Une répartition aussi discontinue de la coulée rend la production acéricole sensible aux aléas climatiques. Une utilisation rapide et efficace de l’équipement et du personnel est vitale pendant ces quelques jours très productifs pour assurer une collecte optimale de la sève d’érable.

La saison 2024 a été spéciale. L’hiver très doux et l’arrivée précoce du printemps ont devancé de plusieurs semaines la saison de la récolte. Cela est-il annonciateur des conditions auxquelles nous devons nous attendre pour le futur ? Une chose est certaine, les changements climatiques suscitent des inquiétudes pour l’avenir de l’acériculture. Nos modèles suggèrent qu’un réchauffement de 2 °C des températures pourrait devancer de 15 jours la saison des sucres. Des changements dans la fréquence des cycles de gel et de dégel pourraient également affecter les événements de coulée abondante, avec des conséquences sur le rendement de l’année. Mieux anticiper ces changements nous permettra de proposer des solutions de gestion adaptées au nouveau contexte climatique ainsi que de continuer à sucrer de bonheur nos repas quotidiens.

Ce thé matcha latté est la recette idéale pour accompagner votre routine du matin tout en découvrant une alternative au traditionnel café. Essayez cette recette de breuvage énergisant et délicieusement sucré grâce à l’érable.

4 PORTIONS 5 MINUTES

4 tasses de lait

2 c. à soupe de thé vert matcha en poudre

2 c. à soupe de sucre d’érable

Étape 1

Verser le lait dans une casserole. Faire chauffer à feu doux jusqu’à ce qu’il frémisse.

Étape 2

Dans une théière, combiner le thé vert matcha au sucre d’érable en mélangeant bien.

Une alternative au café pleine de bienfaits

Le matcha a grandement gagné en popularité au courant des dernières années. C’est entre autres grâce à sa longue liste de bienfaits qui le différencie du café.

Le matcha est une fine poudre de feuilles de thé vert qui procure une énergie plus soutenue et stable que le café, malgré le fait qu’il contient moins de caféine que ce dernier. Son effet apaisant aide la concentration et stimule le bon fonctionnement du métabolisme. Ses vertus antioxydantes favorisent la cicatrisation, peuvent prévenir le vieillissement de la peau et la perte de cheveux. Une foule de bienfaits qui font du matcha un ingrédient à découvrir !

Étape 3

Verser la moitié du lait chaud dans la théière et mélanger pour obtenir un latté bien crémeux.

Étape 4

Faire mousser l’autre moitié du lait à l’aide d’un fouet.

Étape 5

Servir le thé dans de jolies tasses, garnies de mousse de lait.

Au Royaume-Uni, la durabilité de l’alimentation est au cœur des préoccupations, le « consumérisme durable » étant devenu une véritable expression à la mode. Alors que nous continuons à surfer sur la vague de la consommation consciente, qui ne montre aucun signe de ralentissement, l’environnement joue un rôle important dans les décisions d’achat. Une enquête a révélé que 76 % des consommateurs sont préoccupés par les changements climatiques et que près d’un tiers d’entre eux tiennent compte des facteurs environnementaux lorsqu’ils choisissent leurs aliments. C’est pourquoi l’équipe de Maple from Canada au Royaume-Uni, l’agence Liquid, a décidé de lancer un balado sur les produits de saison et l’alimentation durable, afin de mettre en évidence les bienfaits naturels et écologiques du sirop d’érable canadien pur et d’éduquer les consommateurs britanniques.

Always in Season a été lancé au cours de l’été 2021, alors que le Royaume-Uni était encore soumis à des règles de confinement de la pandémie de Covid-19. Il s’agissait également d’un tournant pour les balados, de nombreuses personnes les écoutant comme une autre forme de connexion et de distraction. Constatant ces tendances, Liquid a décidé que c’était l’occasion idéale de lancer Always in Season pour souligner la durabilité du sirop d’érable canadien pur et en profiter pour éduquer les consommateurs à propos de ce merveilleux ingrédient. C’était l’occasion d’inviter de grands chefs à partager leurs histoires et leurs conseils pour aider les gens à faire des choix alimentaires plus durables.

Ce balado sur l’alimentation se penche sur des conversations avec certains des meilleurs chefs, experts en alimentation et propriétaires de marques du Royaume-Uni et du monde entier. Dans chaque série, James Golding, ambassadeur au Royaume-Uni, chef renommé et moteur de la durabilité alimentaire, est rejoint par des invités pour discuter de sujets allant de la pâtisserie saisonnière aux problèmes rencontrés par l’industrie de la pêche au Royaume-Uni, et bien d’autres encore.

Ce dernier soutient qu’ : « en tant que membre actif de longue date du comité de durabilité de la Royal Academy of Culinary Arts (RACA), c’est un véritable honneur de travailler sur ce balado et c’est une joie d’emmener tant d’auditeurs du monde entier dans ce voyage avec moi grâce à la puissance de cette plateforme ».

Chaque épisode propose des discussions inspirantes et des conseils sur l’alimentation saisonnière, l’un des moyens les plus délicieux et les plus durables d’apprécier les ingrédients frais. Des recettes pour utiliser l’érable dans la cuisine de tous les jours sont également partagées, soulignant comment cuisiner, cuire au four, griller et faire des barbecues avec des produits de saison et un doux filet de sirop d’érable pur pour rehausser les saveurs. Les épisodes abordent également la façon dont l’érable est produit et les avantages du sirop naturel pour l’environnement. James parle de sa propre expérience lors de son voyage au Québec où il a pu observer la magie de la production acéricole.

L’équipe travaille actuellement sur la quatrième saison de l’émission, qui fait suite au succès des saisons précédentes.

L’année dernière, l’émission a atteint la 6 e place dans le classement des balados au Royaume-Uni, la 3 e place dans le classement des balados à Singapour et a été diffusée dans 25 pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne.

Parmi les invités de l’émission figurent certains des chefs les plus appréciés et les plus respectés du Royaume-Uni et du monde.

On retrouve notamment John Williams, MBE, chef exécutif au Ritz de Londres, où il dirige l’une des cuisines britanniques les plus emblématiques depuis 2004.

Romy Gill, MBE, chef indienne célèbre et renommée, autrice de livres sur la cuisine et les voyages, qui a partagé ses histoires culinaires, son inspiration et son amour des saveurs vibrantes fait aussi partie des invités.

Jack Stein, chef emblématique de Cornouailles spécialisé dans les fruits de mer, a également participé à l’émission et partagé ses conseils pour cuisiner le poisson à la maison.

À l’écoute du balado, on comprend qu’il y a beaucoup à apprendre en ce qui concerne la provenance et l’empreinte des aliments. Alors que les tendances alimentaires évoluent sans cesse, la durabilité est au cœur de la consommation alimentaire pour de nombreuses personnes – et nous espérons que cela se poursuivra.

Le balado Always in Season peut être écouté en anglais gratuitement sur Spotify.

Un an

Selon l’Association des manufacturiers de l’industrie de l’érable (AMIE) et AgriRÉCUP, l’an 1 du programme aura servi à mettre en place l’infrastructure administrative pour la gestion et la gouvernance du programme, puis à développer des ententes avec les MRC, les municipalités et des entreprises privées pour mettre sur pied des points de dépôt. Finalement, le déploiement de ces points de dépôt a débuté et se poursuivra.

En 2023, 572 tonnes métriques de tubulures ont été recueillies dans les points de collecte. Il faut souligner que 90 % de ces plastiques seront recyclés et revalorisés !

Le programme, encore en démarrage, a de grandes ambitions pour l’année à venir et souhaite entre autres étendre son réseau de points de collecte afin d’être présent dans toutes les régions du Québec, en accord avec le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. AgriRÉCUP est d’ailleurs confiant que la récupération continuera d’augmenter dans les années à venir.

À la demande des PPAQ, l’AMIE et AgriRÉCUP sont venus présenter aux producteurs en AGA le bilan de l’an 1 de l’administration du programme. Les acériculteurs et acéricultrices ont été nombreux à poser des questions et à partager leurs préoccupations concernant les défis de la récupération des plastiques acéricoles. Les PPAQ seront partie prenante dans ce dossier pour s’assurer que les sommes récoltées grâce aux écofrais sont investies dans des services aux entreprises acéricoles.

Pour connaitre les collectes à venir cet automne dans vos régions, restez à l’affut des communications de votre syndicat régional et rendez-vous au agrirecup.ca pour consulter la carte interactive.

Pour toutes questions relatives à votre dossier, vous pouvez vous adresser à info@agrirecup.ca.

En 2023, 572 tonnes métriques de tubulures ont été recueillies dans les points de collecte.

Il faut souligner que 90 % de ces plastiques seront recyclés et revalorisés !

erableduquebec ca

Le 13 juin dernier avait lieu le concours Idéa, qui célèbre le meilleur de la communication créative au Québec. La campagne Bill the maple, développée pour les États-Unis en novembre 2023 avec l’objectif de faire réaliser aux Américains la différence entre le sirop de table et le sirop d’érable, a fait grand bruit et a remporté plusieurs récompenses. La campagne du temps des fêtes Passe-Partout a également récolté deux prix.

Au total, les PPAQ sont repartis avec neuf prix, dont les deux plus prestigieux, soit le Grand Prix Média et le prix Coup de cœur.

– Grand Prix Média (Bill the Maple)

– Coup de cœur (Bill the Maple)

– Or — Expérience de marque (Bill the Maple)

– Or — Campagne intégrée : moins de 250 000 $ (Bill the Maple)

– Or — Produits/détaillants (Bill the Maple)

– Or — Rayonnement de marque (Bill the Maple)

– Bronze — Campagne intégrée (Bill the Maple)

– Bronze — Films publicitaires moins de 30 secondes (Passe-Partout)

– Bronze — Films publicitaires différents formats (Passe-Partout)

À l’occasion du 100 e anniversaire de l’Union des producteurs agricoles, découvrez le chemin parcouru par ces femmes et ces hommes qui ont nourri le Québec!

Coton ouaté pour enfant, polo pour homme et femme, tuque, et plus encore !