75 minute read

Vom Verlorengehen Landvermessung No. 5, Sequenz Vom Trentino nach Berlin Sandra Gugic´ konnte nicht verreisen, war aber trotzdem überall – auf einem Friedhof in Berlin. 78–89

nig davon frei würde. Gelingt die Loslösung, so Weils Gedanke, entsteht Leere. Durch die Leere kann die Gnade eindringen. ¶ Ich stelle mir Hügel vor, Erde, Wiesen und Bäume, grünen Wald. Eine Landschaft sehen, schreibt Weil, in der ich nicht bin. Wenn ich irgendwo bin, beschmutze ich die Stille des Himmels und der Erde mit meiner Atmung und meinem Herzschlag. ¶ Weils Leere und die Reinheit ihrer Sprache sind die denkbar größten Gegensätze zu dem, was uns medial umgibt. Zu den digitalen Bildern, Informationen und Inhalten. Die irreal sind. Ich lese Weils Schriften in einer Welt, aus der das Sinnliche verbannt worden ist. Ihre Abstraktheit entspricht meiner Perspektive: Ich bin aus der Welt, obwohl mittendrin. Ungreifbar sind Weils Aufzeichnungen für mich nur, wo ihr Wahn durchschimmert. Das religiöse Denken, nicht das Nachdenken über Religion. Manche Stellen erinnern an Exerzitien. Der unbedingte Wille zur Selbstauslöschung. Sie ist brutal und voller Liebe und sie ist mir nahe. Sie schreibt: Der Widerspruch ist die Spitze der Pyramide. ¶ Einen Moment lang begreife ich, was sie mit der Abwesenheit Gottes meint, im Angesicht der schlimmsten Geschehnisse. Wo religiöse und atheistische Erfahrung auf gewisse Weise zusammenfallen: Es gibt keinen Trost. ¶ Solange ich allein bin, geht es. Solange wir nicht sprechen. Ich will nicht telefonieren. Nichts hören und sehen von der Welt. Nach und nach werden alle verrückt, höre ich dich sagen. Am ungefährlichsten ist es, nur für sich zu sein. Am ungefährlichsten nur für sich selbst. Du sprichst von der Angst, nichts zu sagen zu haben. Wir teilen den Erfahrungshorizont und die Handlungsmöglichkeiten, aber über unsere Unfreiheit wollen wir nicht sprechen. Über das alles Beherrschende. ¶ Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wie die Glieder einer Kette. Das Leiden, schreibt Weil, sei nichts als die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Unmöglich, eine Zukunft zu denken, in der das Unglück fortdauere. Die Zeit sei irreal, aber unsere Unterwerfung darunter sei wirklich. Die Höhle zu verlassen bedeute, sich nicht mehr an der Zukunft auszurichten. Die Leere wird möglich. ¶ Von der Oberfläche gehen wir in die Tiefe. Dem Rasenden stellen wir die Langsamkeit entgegen. Mit der höchsten Aufmerksamkeit von Wort zu Wort. Dem Impuls nicht folgen, sondern betrachten, schreibt Weil. Und: Das Gute ist, was sich nicht nicht tun lässt. Wenden wir uns dem Wirklichen zu.

Der Wahrnehmungspsychologe Ivo Kohler schrieb mit seinen „Innsbrucker Brillenversuchen“ Wissenschafts-

Advertisement

geschichte. Wenn wir seine Experimente weiterdenken, kommen wir zu einem interessanten Ergebnis: Manchmal

lernen wir, indem wir etwas Neues erfahren. Und manchmal lernen wir, indem wir uns an etwas gewöhnen.

Beides ist wichtig. Von Florian Aigner

Normalerweise setzt man Brillen auf, um besser zu sehen, doch Ivo Kohler hatte andere Pläne. Seine Brillen waren nicht dazu da, die Wahrnehmung zu schärfen. Im Gegenteil: Sie sollten verzerren, verdrehen und verwirren. Angetrieben wurde Ivo Kohler von einer der allergrößten Fragen überhaupt: Wie hängt die Wirklichkeit mit unserer Wahrnehmung zusammen? Was passiert eigentlich, wenn wir uns mit Hilfe unserer Sinne ein Bild von der Welt machen? Wenn ein rotgetigerter Kater auf dem Schreibtisch sitzt und Licht vom Fell des Katers in unser Auge gelangt, dann nehmen wir einen rotgetigerten Kater wahr. Und wenn ein Klavierdreiklang erklingt und die Schallwellen in unser Ohr gelangen, dann nehmen wir einen Klavierdreiklang wahr. Es gibt eine bestimmte Zuordnung zwischen der Umwelt und unseren inneren Wahrnehmungen – aber wie starr sind diese Zuordnungen? Können sie sich im Lauf der Zeit verändern – und wenn ja, wie?

Die Innsbrucker Brillenversuche Um das zu erforschen, führte Ivo Kohler in den 1940er und 1950er Jahren an der Universität Innsbruck Experimente durch, die als „Innsbrucker Brillenversuche“ oder „Innsbruck Studies“ berühmt wurden: Aus unterschiedlichen Prismen, Spiegeln und anderen optischen Elementen stellte er sonderbare Spezialbrillen her, mit denen man die Wirklichkeit verzerrt wahrnehmen konnte: Die sogenannte „Umkehrbrille“ vertauschte Oben und Unten oder Rechts und Links, andere Brillen ließen gerade Linien gekrümmt oder schräg gekippt aussehen. Die Versuchspersonen – auch Ivo Kohler selbst zählte dazu – hatten nun die Aufgabe, mit diesen seltsamen Verzerrungsbrillen ihrem ganz normalen Alltag nachzugehen. Das war zweifellos nicht einfach: „Die sonst so wohlbekannteste Form scheinen [sic!] in Auflösung begriffen und setzen sich in neuen, noch nie gesehenen Proportionen wieder zusammen“, schrieb Kohler am ersten Tag seines Experiments. Er war ständig überrascht, wie „irgendeine Hauswand überhängend schräg zur Gasse abfiel, ein gesehener und mit dem Blick verfolgter Kraftwagen sich verbog, die Straße wie eine Wasserwoge abwärts glitt, Häuser und Bäume umzufallen begannen“. Doch dieses Gefühl wandelte sich im Lauf der Zeit. Kohler und die anderen Versuchspersonen lernten, mit dem verzerrten Bild umzugehen. Irgendwann waren die anfangs so verwirrenden Störungen kaum noch zu bemerken. Und nach etwa vier Monaten schließlich schrieb Kohler: „Die Welt ist trotz Brille und Prisma zu meiner alten geworden.“ Unser Gehirn ist offenbar in der Lage, selbst radikale Eingriffe in unsere Wahrnehmungen, wie das Verzerren oder Spiegeln unseres Blickfelds, nach einer gewissen Gewöhnungsphase selbstständig auszugleichen. Das ist allerdings keine Fähigkeit, die wir nur dann benötigen, wenn uns von kreativen Wahrnehmungspsychologen wie Ivo Kohler ausgeklügelte Spezialbrillen aufgesetzt

werden. Diese Fähigkeit nutzen wir ununterbrochen, unser ganzes Leben lang.

Ich seh’ etwas, was ich nicht seh’ Das menschliche Sehen funktioniert ganz anders als eine Kamera. Bei einer Kamera fällt das Licht durch optische Linsen auf einen Sensor, dort werden die Beleuchtungswerte gemessen und schließlich als Zahlen abgespeichert. So entsteht eine Datensammlung – aber noch keine Wahrnehmung. Auch in unserem Auge fällt Licht durch eine Linse und wird dann an einem Sensor gemessen – nämlich an unserer Netzhaut. Aber all das, was unsere Wahrnehmung wirklich ausmacht, entsteht erst danach, in unserem Gehirn. Würde eine Kamera ein Bild liefern, wie es auf unserer Netzhaut ankommt, würden wir sie wohl dringend umtauschen wollen: Das Bild ist fehlerhaft und großteils unscharf. Der Glaskörper im Auge hat Trübungen, Blutgefäße im Auge stören die Sicht. An einer bestimmten Stelle der Netzhaut können wir überhaupt kein Licht wahrnehmen – dort, wo der Sehnerv ansetzt, haben wir nämlich keine Lichtrezeptor-Zellen. Das ist der sogenannte „blinde Fleck“. Richtig scharf sehen wir nur in einer erstaunlich kleinen Region unseres Gesichtsfelds: Jedes Auge deckt einen Sehwinkel von gut 100 Grad ab, doch nur aus einem kleinen Winkel von ungefähr zwei Grad fällt Licht auf die sogenannte Fovea, jene Region auf unserer Netzhaut, auf der die Sehzellen besonders eng aneinandersitzen. Nur dort erreicht unser Auge die höchste Auflösung. Wenn wir den Arm ausstrecken und den Daumen fixieren, dann füllt der Daumen ungefähr die Fovea aus. Er wird dann optimal abgebildet, überall sonst ist das Bild vergleichsweise unscharf. Doch nichts davon nehmen wir wahr. Es gibt kein störendes Loch in unserer Sehwahrnehmung, das durch den blinden Fleck auf unserer Netzhaut entsteht. Niemand von uns hat das Gefühl, außerhalb des gerade fokussierten Punktes unscharf zu sehen. Trübungen, Schatten und Imperfektionen in unserem Auge sind uns zum Glück meistens nicht bewusst. In den Daten, die unser Gehirn von unserem Auge geliefert bekommt, sind all diese Fehler zwar enthalten, aber unsere Wahrnehmung, das Bild in unserem Kopf, ist frei von diesen Fehlern. Mit bemerkenswerter Qualität und hohem Rechenaufwand erzeugen wir im Gehirn ein Bild von der Welt – und Fehler, die offenbar nichts mit der wahren Welt zu tun haben, werden in dieses Bild in unserem Bewusstsein einfach nicht eingebaut.

Korrektur durch Gewöhnung Ähnlich verhält es sich mit den künstlichen Wahrnehmungsfehlern, die von Ivo Kohlers Verzerrungsbrillen verursacht werden: Die Versuchsperson interagiert ununterbrochen mit der Welt. Sie lernt daher durch Erfahrung, dass gekrümmt aussehende Linien in Wahrheit gerade sind. Sie weiß, dass der Himmel oben ist und nicht unten, auch wenn die Umkehrbrille das Gegenteil vorgaukelt. Und irgendwann, wenn sich die Versuchsperson an diesen Widerspruch gewöhnt hat, dann ist der Widerspruch verschwunden. Daher ist es vielleicht auch nicht ganz korrekt zu sagen: „Wenn man eine Umkehrbrille trägt, ist alles verkehrt – aber das Gehirn dreht das Bild wieder zurück, sodass es wieder richtig wahrgenommen wird.“ Besser ist vielleicht die Sichtweise: Das Gehirn lernt, mit den gespiegelten Bildern umzugehen, und irgendwann wird die Tatsache, dass die Bilder gespiegelt sind, so gewöhnlich und banal, dass sie nicht mehr ins Bewusstsein weitergeleitet wird. Und wenn wir uns der Spiegelung nicht bewusst sind, dann ist sie nicht da – genauso wenig, wie unser blinder Fleck „da“ ist, solange wir ihn nicht bewusst erleben. Die Welt fühlt sich wieder normal an, genau wie Kohler das selbst beschrieben hat. Dasselbe lässt sich natürlich auch bei anderen Sinneseindrücken beobachten: Ununterbrochen spüren wir eigentlich die Kleidung an unserer Haut, aber in unsere bewusste Wahrnehmung gelangt dieses Gefühl nur in

Ausnahmesituationen, etwa wenn der neue Rollkragenpullover schrecklich am Hals kratzt. Unser Ohr sendet ein gewisses Rauschen ans Gehirn, das als bedeutungslos verworfen wird. Jede Wohnung hat einen charakteristischen Geruch – doch wir nehmen ihn nach kurzer Zeit nicht mehr bewusst wahr.

Zellen, Terzen und Dreiklänge Kein Zweifel: Unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier – und zwar auf mehreren unterschiedlichen Ebenen: Das beginnt bereits beim Verarbeiten elektrochemischer Signale, die Nervenzellen untereinander austauschen. Wenn eine Zelle einen elektrischen Puls aussendet, kann sie dadurch eine Nachbarzelle aktivieren. Und wenn beide Zellen häufig zusammen aktiv sind, kann sich dadurch die Verbindung zwischen ihnen verstärken. Je häufiger das elektrische Feuern der einen Zelle zum elektrischen Feuern der anderen Zelle führt, umso effizienter wird die Übertragung des Pulses, und umso leichter erregt die eine Zelle die andere. Man könnte sagen: Die Zellen gewöhnen sich aneinander. So laufen in unserem Gehirn Lernprozesse ab. Aber auch unser Denken im Ganzen, unsere Vorlieben und Gefühle passen sich an – und zwar an die täglich erlebte Umwelt. So teilen wir etwa in der Musik seit Jahrhunderten die Intervalle in unterschiedliche Kategorien ein: auf der einen Seite die konsonanten, wohlklingenden Intervalle, auf der anderen Seite die dissonanten Intervalle, die eher unangenehm klingen oder für Unruhe und Unausgeglichenheit stehen. Das lässt sich in Zahlen fassen: Schwingungen, die in einem einfachen Zahlenverhältnis stehen, klingen konsonant – etwa die Oktave, zwei Töne mit einem Schwingungsverhältnis von eins zu zwei. Oder die Quinte – mit zwei zu drei. Die kleine Sekunde hingegen, mit einem Schwingungsverhältnis von 256 zu 243, klingt ziemlich dissonant und eher schräg. Aber gibt es eine eindeutige Grenze zwischen Konsonanz und Dissonanz? Offensichtlich nicht: Die Terz (große Terz: vier zu fünf, kleine Terz: fünf zu sechs) galt vor Jahrhunderten noch als dissonantes Intervall. Heute empfinden wir den Dreiklang – zwei aufeinandergestapelte Terzen – fast als Inbegriff des Wohlklangs. Wie konnte das passieren? Die Schwingungen sind die gleichen geblieben, auch die Biologie des menschlichen Gehirns hat sich in dieser historisch gesehen kurzen Zeit nicht geändert. Aber die Musikgeschichte hat sich weiterentwickelt, und wir haben uns daran gewöhnt.

Fähigkeit, Ungewöhnliches normal zu finden Es ist wie mit Ivo Kohlers Umkehrbrille: Das Bild, das seinen Augen präsentiert wurde, war am ersten und letzten Tag seines Experiments das gleiche. Doch während ihm dieses Bild am ersten Tag mit unübersehbarer Heftigkeit die Zusatzinformation „verkehrt herum!“ ins Bewusstsein schrie, verstummte diese Meldung im Lauf der Zeit. Die Verkehrtheit des Bildes wurde irgendwann nicht mehr mitkommuniziert – und somit war nichts mehr verkehrt. Bei der Terz war es wohl genauso: Im Bewusstsein eines Musikers aus dem Mittelalter hätte sich wohl die Zusatzinformation „Dissonanz“ ins Bewusstsein geschoben. Exakt dieselben Schallwellen lösen diese Assoziation in unseren Köpfen aber nicht mehr aus. Wir sind mit der Terz aufgewachsen, wir finden daran nichts Ungewöhnliches. Und vielleicht ist genau das die Fähigkeit, die uns Menschen ausmacht: die Fähigkeit, ungewöhnliche Dinge normal zu finden. Unsere Spezies stammt aus Afrika, aber wir haben die ganze Welt besiedelt. Sogar Regionen am Polarkreis, wo wir nur überleben können, weil wir Kleidung entwickelt haben, schützende Behausungen und wärmende Energiequellen. Das ist für uns normal. Wer in Grönland aufwächst, hat nicht das Gefühl, in einen Ausnahmezustand hineingeboren worden zu sein. Wir finden es normal, in verwirrend großen Gemeinschaften zusammenzuleben, in Städten, umgeben von

Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Wir finden es normal, auf andere Leute Rücksicht zu nehmen, auch wenn wir sie nie mehr wiedersehen und sie sich niemals revanchieren können. Wir essen Dinge, die unsere Vorfahren nicht kannten, wir leben länger, als man sich das vor Jahrhunderten vorstellen konnte, wir betrachten Elektrizität, Telefone und Computer als völlig selbstverständlichen Teil unseres Lebens – oder fast schon als Erweiterung unseres Körpers.

Wissenschaft: Auf zu neuen Gewohnheiten! Was für uns gewöhnlich geworden ist, können wir manipulieren, verwenden und in unseren Alltag einbauen. So können wir Probleme lösen und in Gedankenwelten vordringen, für die uns die Evolution eigentlich gar nicht ausgerüstet hat. Erst dadurch wurden Wissenschaft und Technologie überhaupt möglich. Ein Extrembeispiel dafür ist die merkwürdige Welt der Quantenphysik: Vor etwa hundert Jahren untersuchte man die Naturgesetze, die für winzige Teilchen gelten. Und einige der klügsten Menschen unseres Planeten waren völlig verblüfft: Diese neu entdeckten Gesetze erschienen ungewohnt, verwirrend, verrückt. Wohlbekannte Selbstverständlichkeiten wurden von den neuen Teilchen-Regeln plötzlich in Frage gestellt: Ein Stein, den wir in hohem Bogen in den Teich werfen, hat in jedem Augenblick einen ganz bestimmten Aufenthaltsort. Wir können seine Bahn mit einer Hochgeschwindigkeitskamera exakt bestimmen. Ein Quantenteilchen hingegen benimmt sich völlig anders: Es hat keinen bestimmten Aufenthaltsort. Es kann sich zur selben Zeit in gleichem Ausmaß an unterschiedlichen Orten aufhalten. Es muss sich auch nicht wie der Stein in eine ganz bestimmte Richtung bewegen. Es benimmt sich manchmal eher wie die kreisrunde Welle, die der Stein im Teich erzeugt: Sie kann sich in alle Richtungen gleichzeitig ausbreiten. Es war eine schwere Verzerrung des damaligen Weltbildes, eine schmerzhafte Dissonanz in den Köpfen der Physiker. Doch heute werden die merkwürdigen Gesetze der Quantenteilchen in den Physikinstituten der Welt nicht mehr als Problem gesehen. Was den größten Genies vor hundert Jahren schlaflose Nächte bereitete, ist für die jungen Studenten von heute völlig normal. Nicht weil sie klüger sind. Auch nicht, weil sie ein umwälzendes Erleuchtungserlebnis hatten, in dem ihnen der wahre Sinn der Quantenphysik offenbart wurde. Der Grund ist einfach, dass sie mit den neuen Ideen aufgewachsen sind. Sie haben sich daran gewöhnt. Vielleicht sollte man sogar sagen: Wir alle gemeinsam, als Menschheit, haben uns daran gewöhnt. Die verrückte Seltsamkeit der Quantenphysik wurde nicht entschlüsselt oder wegerklärt, wir nehmen sie bloß nicht mehr als derart seltsam wahr. Manche Dinge lernt man, indem man neue Fakten verkündet bekommt: Welche Masse ein Kohlenstoffatom hat, kann man in einer Tabelle nachsehen und auswendig lernen. Aber andere Dinge lernt man wie eine Fremdsprache oder wie das Fahrradfahren: Man probiert einen Gedanken aus, verwendet ihn und kombiniert ihn mit anderen Ideen. Und irgendwann ist er normal. Unserem Bewusstsein wird keine Verzerrung, keine Verdrehung, keine Dissonanz mehr gemeldet. Wenn heute eine Physikerin mit einer Quantenchemikerin über das Verhalten von Molekülen plaudert, dann sind die merkwürdigen Gesetze der kleinen Teilchen für beide etwas völlig Selbstverständliches. Sie haben sogar ein intuitives Verständnis für diese Gesetze – ähnlich wie ein geübter Umkehrbrillenträger den Kopf intuitiv in die richtige Richtung wendet, auch wenn seine Brille ihm die Welt spiegelverkehrt präsentiert. Jeder von uns hat diese Fähigkeit, sich an Neues zu gewöhnen und konstruktiv damit umzugehen. Diese Fähigkeit ist es, was unsere Spezies so besonders macht. Genau dadurch haben wir es geschafft, Orchestermusik hervorzubringen, Städte zu bauen oder Roboter auf fremden Planeten landen zu lassen. Und darauf können wir auch einmal stolz sein.

Brenner-Gespräch (22): „Macht etwas, es spielt keine Rolle was, aber macht etwas richtig!“

So viele Leute fahren über den Brenner, man müsste nur herausragende Persönlichkeiten an den Straßenrand

zu einer Jause und einem Gespräch bitten. Nur jetzt gerade geht das nicht. Nicola Weber begab sich darum

nach Graubünden und traf den Architekten Gion A.Caminada, der Dörfer aus ihrem regionalen Potenzial her-

aus weiterbaut und damit einzigartige Orte schafft. Er erzählt, wie Architektur lebendig wird, wie existentiell

wichtig genaue Kenntnisse eines bestimmten Ortes sind und warum er die Welt lieber kosmopolitisch als global

betrachtet.

Nicola Weber: Es sind ungefähr dreieinhalb Stunden von Innsbruck bis hier herein nach Vrin auf 1448 Meter, zuhinterst im Val Lumnezia. Es fühlt sich schon wie eine Reise an, in dieser Zeit, wo wir so stark auf unser engstes Umfeld fokussiert sind. Fehlt dir das Reisen?

Gion A.Caminada: Nein. Ich reise eigentlich nicht unbedingt gerne, und wenn, dann eher im kleinen Umkreis. Ich muss nicht nach Peru oder Japan fliegen. Ich kann mir die Inspiration hier überall holen, in den Gassen, bei einem hitzigen Gespräch oder im leeren Raum. Durch die Betrachtung des Immergleichen lerne ich am meisten.

N.W.: Am Weg hierher kommt man in Valendas vorbei, einem Dorf mit 300 Einwohnern. Dort hast du vor einigen Jahren das „Gasthaus am Brunnen“ revitalisiert. Die Wirtin dort hat erzählt, welch starker Impuls das für das Dorf war. Es ging also nicht nur um den gestalterischen Aspekt des Bauwerks, sondern fast noch mehr um den sozialen, gesellschaftspolitischen Akt für diesen Ort. Was ist dort passiert durch deine Arbeit?

G.C.: Es gab in diesem Ort schon seit vielen Jahren einen Verein, der gegen die Verarmung des Dorflebens aktiv war. Mit dem entstand unter anderem die Idee von einem kleinen Gasthaus mit ein paar Gästezimmern. Schon der Diskurs allein ist ein Generator für die Gemeinschaftsbildung und genau das brauchen die Dörfer – Leute kommen zusammen und diskutieren über ihre Anliegen. Der Standort mitten im Dorf war dazu noch ein echter Glücksfall. Das alte Haus blieb und anstelle des Stalls entstand ein neuer Bau – das Neue und das Alte erzeugen zusammen die Atmosphäre, die wirkende Kraft. Wir haben einen Gastbereich für die Einheimischen gemacht und einen anderen für die Gäste, aber sie können sich treffen, eine Säule ist zugleich Zeichen der Trennung und der Verbindung. Solche Themen interessieren mich: die Frage, was kann Architektur für einen Beitrag erbringen, abgesehen von einem schönen Objekt. Ich glaube, das kann sie dann, wenn sie Strukturen schafft, wo Gemeinschaft entsteht, wo man sich aber auch aus dem Weg gehen kann. Nähe und Distanz sind wichtige Momente jeder Gemeinschaft. Neben der Architektur war noch entscheidend, dass wir einen unglaublich guten Wirt gefunden haben, der wiederum einen hervorragenden Koch, das macht ein solches Projekt als Ganzes interessant.

N.W.: Solche Projekte sind deine typische Art zu arbeiten. Du setzt in Dörfern, die von Abwanderung bedroht sind, mit deiner Architektur sensibel Impulse und gibst ihnen dadurch eine Zukunftsperspektive, stärkst ihre Identität.

G.C.: Architektur kann einen Beitrag leisten. Ich glaube, die Dörfer sterben nie aus, sie verändern sich ständig. Für viele Leute ist der Schwund ein großes Problem, für mich ist es ein Privileg, an einem Ort zu wohnen, wo niemand wohnen will. Es gibt in der Schweiz einige Studien, die prognostizieren, dass in ländlichen Gebieten nur noch Ortschaften über 500 Einwohner oder Ferienressorts eine Chance haben. Das stimmt aus einer ökonomischen Perspektive heraus, sie greift aber zu kurz. In der Pandemie hat sich das Ländliche ja wieder als gut erwiesen und sehr an Beliebtheit gewonnen. Diese Art von Zuwachs gilt es kritisch zu betrachten.

N.W.: Hier in Vrin hast du schon Mitte der 1990er Jahre begonnen, mit sanften Interventionen das Dorf weiterzuentwickeln, Wohnhäuser, Ställe, ein Gemeindehaus … Wurde dieses Engagement immer wertgeschätzt? Es gibt vermutlich auch den Wunsch nach dem Anderen, dem scheinbar Fortschrittlicheren aus der Stadt?

G.C.: Die Leute wollten immer schon eine bessere Welt als die, die sie haben. Eine Romantisierung war vor Ort nie da, das ist eher die Sicht der Städter, die hierherkommen, die wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Verständlich, dieses Bild hat sie schließlich angezogen. Die Menschen hier wollten nicht nur das Alte erhalten – ich auch nicht –, man wollte aber auch nicht das aus der Stadt einfach übernehmen, weil es nicht zu uns passt. Was es also braucht, ist ein logisches Weiterdenken, ein selbstverständliches Weitermachen aus dem heraus, was schon da ist. Die Umstände haben sich verändert. Heute ist vieles verfügbar, der Umgang mit diesen Möglichkeiten erweist sich als schwierig. Gefordert ist eine Haltung. Die Kontinuität des FastGleichen fasziniert mich, daran arbeiten wir in Vrin.

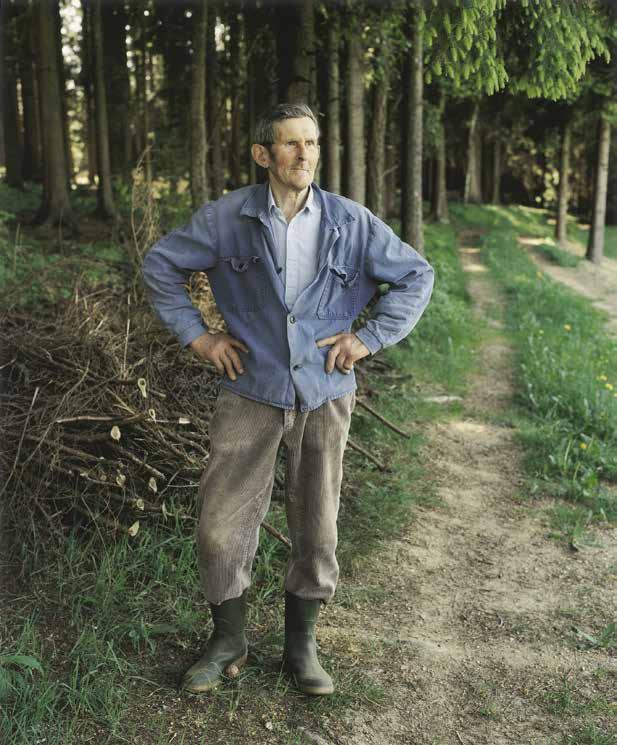

N.W.: Dafür braucht es eine Nähe und enge Beziehung zum Ort, eine Wertschätzung dafür. Du bist hier aufgewachsen, deine Familie hat diese Wiesen bewirtschaftet – hast du das selbst so erfahren?

G.C.: Die genauen Kenntnisse des bestimmten Ortes waren etwas ganz Existenzielles in meinem Leben. Wir mussten wissen, wie das Wetter bei der Bewirtschaftung einer Wiese wirkte. Welche Bedingungen sind ideal für dieses Grundstück? Es macht bei der Bewirtschaftung einen großen Unterschied aus, ob der Hang nach Westen oder nach Osten ausgerichtet ist. Aus diesem Verständnis für das Praktische, das Funktionale des Ortes und aus der Topografie heraus entsteht Beziehung, nicht aus einer abstrakten, romantischen Vorstellung. Das geht heute weitgehend ab. Die Bauern haben große Maschinen, das Heu wird in der Scheune mit künstlicher Belüftung getrocknet oder auf dem Grundstück stehen gelassen und in Plastik eingewickelt.

N.W.: Du sprichst oft davon, mit deinen Projekten „Orte zu schaffen“. Wann gelingt das?

G.C.: Der Raum ist grenzenlos, ist etwas Politisches. Der Ort ist etwas Sinnliches. Aber ein schönes Objekt allein macht noch keinen Ort. Ein Ort ist die Summe aus vielen Dingen, da spielt auch das Können der Menschen eine wichtige Rolle, ihr kulturelles Vermögen, das man erkennen und einsetzen muss. Viele unglaublich schöne Orte sind entstanden, weil dort Menschen mit ganz spezifischen Fähigkeiten lebten. In dieser Vorstellung des Ensembles geht es um die Wertschätzung des Gegenübers. In diesem Sinne ist die ästhetische Perspektive, ob etwas schön oder hässlich ist, nicht vordergründig wichtig. Werte sind mehr als nur die Ästhetisierung von etwas. Das schöne Objekt ist also nicht das primäre Ziel im Prozess, sondern der Prozess führt im besten Falle zu Schönheit. Ein stark wirkender Ort entsteht immer aus einer großen Intensität heraus. Lokales Bauen ist mehr als die Verwendung der Materialien aus dem Ort, ist Intensität!

So verstanden kann das lokale Bauen überall, auch in der Stadt stattfinden.

N.W.: Stadt und Land sind ohnehin Polaritäten, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Das Dorf ist längst nicht mehr unabhängig, sondern hat vielfältige Beziehungen in die globale Welt. Entwickeln wir also verschiedene Identitäten – zuerst eine lokale aus der Lebensumgebung heraus und dann eine globale, aus den Bezügen nach außen? Und wie lassen sich diese zwei Identitäten in Übereinstimmung bringen?

G.C.: Ich denke, dass es sinnvoll und wichtig ist, zuerst einmal einen intensiven Bezug zu etwas herzustellen. Ich sage meinen Studenten immer wieder: Macht etwas, euer ganzes Leben lang, es spielt keine Rolle, was! Egal, ob das Bienenzucht ist oder Architektur, aber macht etwas richtig. Jemand hat einmal gesagt: Wenn man etwas richtig beherrscht, dann beherrscht man alles. Das merken wir auch bei bestimmten Bauweisen. Für den hier so typischen Strickbau aus Holz muss man andere Techniken beherrschen als im Betonbau. Aber irgendwie kommt es doch auf das Gleiche an, immer geht es um ein intensives Sich-Einlassen, um das Prozesshafte. Darüber hinaus ist aber auch die globale Sicht wichtig. Wenn ich an einem abgelegenen Ort etwas entwickle, muss ich wissen, welche Kräfte von außen einwirken, sonst ist die Gefahr des Scheiterns groß. Ich mag in diesem Zusammenhang sehr die Idee vom Kosmopoliten. Der Kosmopolit richtet den Fokus ganz spezifisch auf etwas, aber er hat dabei die Welt im Blick, den Kosmos, das Gesamte.

N.W.: Es gibt also einen Unterschied zwischen kosmopolitisch und global?

G.C.: Im Globalen bist du ständig irgendwo unterwegs und zugleich nirgends, du rotierst herum, ohne Zentrum, alles ist gleichwertig. Da kann keine Intensität entstehen. Beim Kosmopolitischen fokussierst du auf einen Punkt, du kannst weit ausschweifen, aber es gibt immer diesen intensiven Bezugspunkt, der über allem steht.

N.W.: Wenn man ohne Fokus auf die Welt schaut, besteht ja die Gefahr, dass man angesichts der komplexen Probleme in Schockstarre verfällt und dann gar nichts macht.

G.C.: Genau. Darum ist es wichtig, in kleineren Einheiten zu denken! Ich kann unmöglich Verantwortung für die ganze Welt übernehmen, aber ich kann Verantwortung für das Dorf Vrin tragen. Und wir müssen auch immer mit unseren eigenen Mitteln eine Antwort geben. Klimawandel – was soll ich da machen? Bei einem Wohnprojekt in Valendas habe ich das Prinzip der Klimazonen angewandt, das war meine Antwort auf die Thematik. Innerhalb jeder Wohnung gibt es unterschiedliche Zonen – einen normal beheizten Raum, kalte Zonen und andere, die passiv durch die inneren Räume aufgeheizt werden, sie sind temperiert und zudem zweckfrei. Man kursiert im Laufe des Tages also zwischen 22 Grad, 12 Grad, bis hin zu minus 10 Grad im Winter. Diese unterschiedlichen Temperaturen beeinflussen die Wahrnehmung im Raum, die genaue Größe der Wohnung ist gar nicht mehr so klar. Die Referenz kommt aus meiner Kindheit. In unserem Bauernhaus war einzig die Stube beheizt und die anderen Räume im Winter nahe an der Nullgradgrenze. Das Charakteristische dieser Typologie hat mich interessiert – was macht das mit deinem Körper, wenn du dich zwischen den unterschiedlichen Klimazonen bewegst? Welche Freiheit erzeugt das im Wohnen, wenn es definierte, verlässliche Zonen und undefinierte, flexible Bereiche gibt? Das birgt zum Beispiel die Möglichkeit, für das pubertierende Kind ein Zimmer zu bauen, das durch einen kühleren Zwischenraum von der Wohnung getrennt ist, das also zugleich dazu und nicht dazu gehört, was genau seiner Lebensphase entspricht.

N.W.: Dieses Übersetzen einer traditionellen Typologie in aktuelle Architektur hast du auch bei einem frühen Projekt in Vrin gemacht, der Stiva da Morts, der Totenstube. Wie kam die Idee für dieses Bauwerk?

G.C.: Das Ritual, die Toten daheim aufzubahren, ist immer mehr verschwunden. Ich sah das als Verlust. Meine Eltern waren zu Hause aufgebahrt und in dieser Zeit habe ich erfahren: Der Tod hat eine gewisse Schönheit, die man nicht erklären kann, etwas ganz und gar Großartiges. Das Abschiednehmen hat sich in Stube, Küche und Gang abgespielt, wo Gemeinsamkeit, aber auch Rückzug möglich war. Auch hier hat mich die Leistungsfähigkeit der Typologie für dieses Ritual interessiert. Den eindrucksvollen Trauerzug vom Haus des Toten bis zur Kirche wollte ich unbedingt erhalten. Das ist der emotionalste Moment der Trauerfeier. Die Totenstube selbst ist zwischen sakral und profan positioniert, zwischen Lebenden und Toten, also knapp außerhalb der Friedhofsmauer. Das kleine, zweigeschossige Haus hat Stube, Küche und Gang, alles aus Holz, konstruiert in Strickbauweise, das können die Vriner so gut und mich hat die Weiterentwicklung dieses tektonischen Schichtens massiver Holzbalken immer interessiert. Den Bezug zwischen Kirche und Dorf haben wir mit einer bewussten Veränderung aus dem gleichen Material erzeugt. Holz und Konstruktion, wie die Häuser im Dorf, aber mit einem weißen Kalkanstrich veredelt, der es dem Stein der Kirche ähneln lässt. Das könnte man vielleicht auch als Bricolage bezeichnen, dieses Basteln, das fast etwas von Alchemie hat. Wie kann ich aus einem einfachen Stück Holz durch meine Arbeit etwas Wertvolles machen? So wie die Alchemisten alles zu Gold machen wollten. Für die architektonische Qualität ist das Können und die Vorstellungskraft einer Umwandlung der materia prima entscheidend. Ich denke, unsere kulturelle Leistung ist viel größer, wenn wir nehmen, was da ist, und daraus einen gewissen Wert generieren. Dieser Wert ist Schönheit. N.W.: Den Begriff der Bricolage verwendest du öfter, es heißt so viel wie „zusammenbasteln“. Da steckt viel vom Wissen aus Erfahrung drin, vom lokalen Handwerkswissen, im Gegensatz zum heute so viel stärker betonten kognitiven Wissen. Was muss zusammenfließen, dass etwas gut gelingt?

G.C.: Ich glaube, als Architekt muss ich auf Verschiedenes ausgerichtet sein. Ich bin einmal eine Art Wissenschaftler, muss etwas wissen über Bauphysik oder Statik, dieses Expertenwissen ist unglaublich wichtig. Aber Architektur hat nicht nur mit Material, Konstruktion und Raum zu tun, sondern auch mit Ereignissen, mit Zufällen, Geschehnissen, Emotionen – da ist das Narrative wichtig, vielleicht ist es in einem bestimmten Fall der Wetterprophet. Architektur für den Ort geschieht in diesem Wechselspiel. Wichtig ist auch der Glaube an andere Wirklichkeiten. Ich denke in dem Zusammenhang gerne an die zweite Naivität. Als Kind war man naiv, dann lernt man dazu, wird quasi Experte. Aber was passiert, wenn man das wegschmeißt und sich noch einmal einlässt in dieses kindliche Denken, aber eben mit Erfahrung und Wissen im Hintergrund?

N.W.: Der respektvolle Umgang mit den Gegebenheiten vor Ort, der in allen deinen Projekten liegt, wäre auch ein Rezept für einen anderen Umgang mit der Welt insgesamt. Wir merken ja, dass es so nicht weitergehen kann und sich die Natur wehrt. Wie könnten wir diese Beziehung verträglicher gestalten?

G.C.: Für zukünftige Handlungsformen auch in der Architektur finde ich Bruno Latours Ansatz im „Terristrischen Manifest“ wegleitend, wo er ein neues Verhältnis des Menschen zur Erde fordert. Er meint, die Dinge hätten uns etwas zu sagen. Wenn ich mich auf das Material einlasse, kommt etwas zu mir zurück, es entsteht Resonanz. Der Begriff der Resonanz ist mir überhaupt ganz wichtig, ich finde ihn in so vielen Projekten wieder: Im Gasthof in Valendas zum Beispiel

denken bauen wohnen frei nach martin heidegger –

hommage an gion a.caminada. mit seinem projekt „burggarta“ in valendas hat caminada das wohnen neu definiert und eigentlich als erster heidegger gebaut. die küche, der herd, die feuerstelle als zentrum des wohnens. von heidegger gibt es bekanntlich den aufsatz „bauen wohnen denken“. mit frei nach meine ich eben die andersreihung in: denken (gion ist ein großer denker), bauen (gion ist ein exzellenter erbauer) und wohnen (mit valendas hat wie gesagt das wohnen eine neue dimension erfahren). das verbrannte holz steht für das feuer, aber auch für das denken als feuer des seienden; holz ist auch der von gion bis dato favorisierte baustoff. der kontext ist mein arbeitstisch, er steht für das handwerkliche. (walter angonese)

wollte man im Speisesaal ein großes Panoramafenster haben. Aber was ich dann sehe, ist nur Bild. Ich wollte einen Rhythmus von Öffnung – Wand – Öffnung –Wand erzeugen, durch dieses Hin und Her berührt mich das, was ich sehe. Es entsteht eine Beziehung, die Materie wird lebendig, das Gegenüber wird Teil der Raumatmosphäre. Oder der Aussichtsturm im Tierpark Arth-Goldau, den ich gebaut habe – je nach Perspektive scheint er sich zu bewegen, gar zu kippen, ist nicht mehr statisch korrekt. Das ist ein Spiel mit Körper und Geometrie. Latour redet im „Parlament der Dinge“ vom Quasi-Objekt und dem Quasi-Subjekt. Plötzlich schauen die Dinge dich an und mit dem Erkennen der Lebendigkeit im Gegenüber entsteht eine höhere Wertschätzung für das Nicht-Menschliche.

N.W.: Muss man beim lokalen Bauen auch eine Form der aktiven Verweigerung praktizieren, gegen manche Dinge, die als innovativ oder technologisch modern gepriesen werden?

G.C.: Ja klar, man muss Widerstand erzeugen durch eine andere Art des Machens. Viele Stadtmenschen würden gern einen Stall in Vrin ausbauen und zu einem Feriendomizil machen. Das raubt auf Dauer den Dörfern ihr Potenzial für die Zukunft. Die leeren Ställe sind für mich Platzhalter für zukünftige Entwicklungen, sie halten Raum frei für später und sind dadurch ungemein wertvoll.

N.W.: Was wohl nicht so einfach ist, weil die Dorfbewohner den Stall sicher um viel Geld an die Städter verkaufen könnten.

G.C.: In dem Zusammenhang bin ich recht stolz, dass wir schon vor 20 Jahren ein paar tückische Artikel in die Bauordnung von Vrin hineinreklamieren konnten. Sie verbietet zum Beispiel, das ganze Grundstück einzuzäunen. Ich wollte dadurch diese flüssigen Übergänge zwischen öffentlichem und privatem Raum erhalten. Ein anderer Artikel verbietet Zyklopenmauerwerke. Das heißt, man kann hier kein Haus aus dem Katalog kaufen und anschließend das Gelände mit dem Bagger so planieren und abstützen, dass es draufpasst. Und das Wichtigste war – ein Horror für die fusionierte Gemeinde –, man darf nicht mehr als 40 Prozent eines Stalles für eine andere Nutzung umbauen, ohne das äußere Bild zu verändern. Eine Tarnung ist also unmöglich. Das hat einen Einfluss: Es kauft dir kein Städter diesen Stall ab, wenn er nur einen Teil nutzen kann. Das war damals eine Art kosmopolitischer Gedanke, den wir angewendet haben. Schauen, was in der Welt passiert und welchen Einfluss das auf dich und deinen Ort haben kann, um dann entsprechend zu reagieren. Manches davon lässt sich übrigens auch in der Stadt anwenden. Dieser Raum zwischen den Räumen zum Beispiel, zu spüren, was in diesem Nullraum passiert, das ist wichtig.

N.W.: Du arbeitest immer mit den Realitäten vor Ort, du gehst zuerst einmal vom Vorhandenen aus. Aber braucht es nicht auch eine Menge Utopie bei deinen Projekten?

G.C.: Natürlich! Architektur ist einerseits Realität, aber der utopische Gedanke muss immer mitschwingen. Gesucht ist ein Jenseits. Bleibe ich Realist, so ändert sich wenig, bin ich nur Utopist, dann bin ich arbeitslos.

N.W.: Hier, wo du lebst, wird im Alltag Bündnerromanisch gesprochen. Wie würden wir uns in dieser Sprache verabschieden?

G.C.: Stau bi cun tei, engraziel per la bialla discussiun. Das heißt: Es war schön mit dir, danke für das schöne Gespräch. Stai bain, leb wohl. Adia!

Proportionen, schlichte, wiedererkennbare Formen: Dreiecke, Quadrate …

Von Nick Oberthaler stammt das Cover dieser Ausgabe von Quart sowie die folgende Bildstrecke. Eine Einfüh-

rung zu dieser Arbeit liefert Marie de Brugerolle, aus dem Französischen übersetzt von Kristina Lowis.

Nick Oberthaler fährt Zug. Ständig steigt er in Abteile ein, setzt sich und blickt aus dem Fenster, das die jeweils vorbeiziehende Landschaft rahmt. Das trainiert seinen Blick darin, immer wieder den Fokus umzustellen. Weil er weite Strecken zurücklegen muss, beobachtet er das Wechselspiel der atmosphärischen Variationen: Sie verändern die Detailschärfe der Landschaft. Immer wieder zoomt er ein einzelnes Element wie ein Haus auf einem Feld heran, gleich danach springt sein Blick zurück, um die sich rot färbende Sonne am Horizont zu sehen, dann wieder zieht er den Vorhang zur Seite, um das Blickfeld zu erweitern. Oberthaler überträgt die Erfahrung der Bewegung durch eine fahrende Landschaft auf das Blatt und ordnet auf der Suche nach Ansichtsvarianten heterogene Materialien an. Wie bei einem Story-Board oder einem Schnittplan beim Filmemachen fügen sich die Bildelemente in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander.

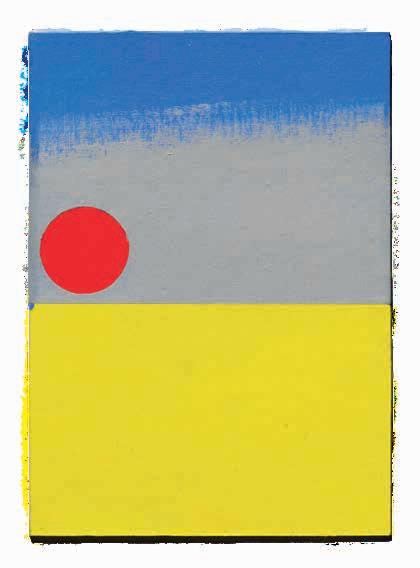

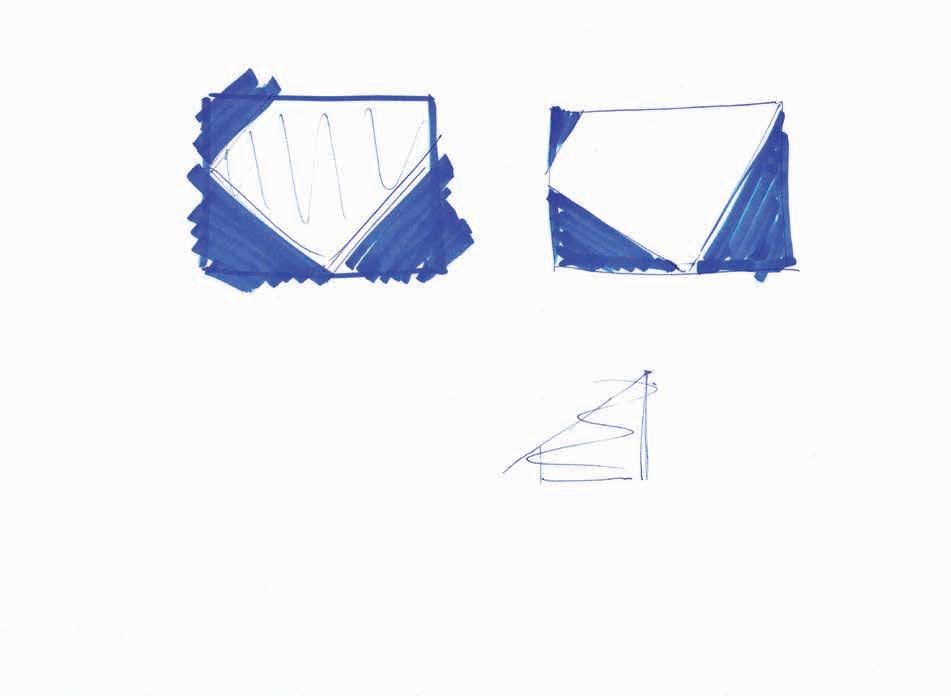

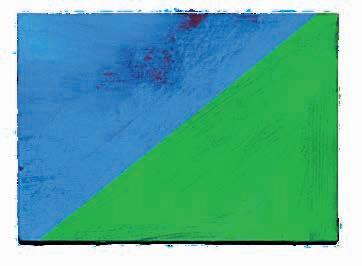

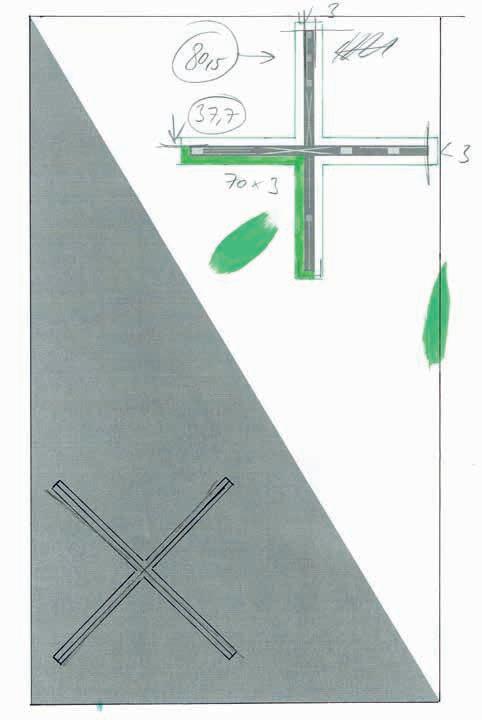

Alle Doppelseiten hier sind identisch aufgebaut. Sie zeichnen sich durch einen breiten senkrechten Streifen aus, der die Farbigkeit der vorausgehenden Seite aufnimmt. Rhythmisch verschiebt sich die Farbe von einer Doppelseite zur folgenden, als ob sich eine Seite auf die nächste ausdehnen würde. Die Übertragung der Farbigkeit zeigt sich auf der zweiten Doppelseite als gelber Streifen, der die Fläche der linken Magazinseite begrenzt. Dieser gegenüber eröffnet sich ein weißes Feld, als hätte man ein Blatt Papier auf den grauen Hintergrund gelegt. Darauf befinden sich drei mit blauem Kugelschreiber gezeichnete Skizzen. Sie zeigen das Fragment eines durchgestrichenen Dreiecks und die schräge Basis zweier weißer Rechtecke auf blauem Grund, über dessen Linie die Filzstiftschraffur hinausgreift. Die beiden Vignetten zeigen eine Ansicht von oben auf so etwas, das an geöffnete Briefumschläge erinnert. Linksseitig wiederum ist ein kleines Gemälde zu sehen. Es scheint über dem grauen Hintergrund zu schweben, denn an seiner Unterkante ist ein Schatten zu erkennen.

Ist das eine Postkarte? Das ist eine Postkarte! Wieso sich das so leicht behaupten lässt? Aufgrund des Formats. Alle anderen gemalten Elemente des vor uns liegenden Raums besitzen Proportionen, schlichte, wiedererkennbare Formen: Dreiecke, Quadrate … doch das einzig konkret dimensionierte Element ist dieses aufgelegte Bild. Es hat ein Standardmaß: Seine Proportionen sind bezeichnend und indexieren es als Postkarte. Ihre Komposition folgt einer bestimmten Gattungskategorie der Malerei. Sie zeigt eine Landschaft, genauer gesagt eine Landschaft niederländischer Art mit der für diese Malweise typischen tiefen Horizontlinie. Der graue Himmel füllt den überwiegenden Teil des mit einem blauen Pinselstrich abgeschlossenen Raums aus. Die rote Scheibe verweist auf jene erwähnte untergehende Sonne. Alles ist scharf umrissen, bis auf die blaue Pinselspur. Durch diese Geste wird das Bild zur „Komposition“: ein informelles, vom Kartenrand begrenztes Zusammenspiel von drei in der Fläche zusammengeführten Elementen. Der Begriff der Komposition geht mit einer Reihe von Regeln einher und bezieht sich auf die Konzeptionsphase eines Werks. Für Oberthalers künstlerische Praxis ist die konzeptionelle Entwicklung entscheidend.

In der Malerei bedeutet Komposition die Kunst, Farben und Formen zusammenzusetzen, und bezieht sich auf deren Anordnung auf einer Oberfläche. Oberthalers Komposition allerdings wird zur Partitur, weil sie sich nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich entfaltet. Durch die überlappende Anordnung der Arbeit auf den Seiten des Magazins wiederum und die sinnliche Wahrnehmungserfahrung des Lesens wird sie zur Konstruktion. Auf diese Weise nämlich entzieht sich die Arbeit den Rahmenbedingungen einer Zeitschrift und reflektiert einen veränderten Habitus des Lesenden. Ein Buch öffnet sich normalerweise auf zwei rechts und links vom Mittelfalz angeordnete Seiten. Man liest von links nach rechts oder umgekehrt, von oben nach unten, ein Blatt nach dem anderen, bevor man weiterblättert. Mit dem Aufkommen von Tablets und Computertastaturen mit integrierter Maus blättern wir aber keine Seiten mehr um, sondern schieben eine Bildschirmseite über die andere. Eben diese Tatsache hat Oberthaler in die Praxis umgesetzt. Er kombiniert zwei Modalitäten: das Schieben (slide) und das Blättern (flip), und eröffnet

Das Landschaftsbild ist ein Ausschnitt, ein Stück eingerahmte Natur.

damit eine veränderte Form der Rezeption. Aus der Kombination beider Modalitäten entsteht eine hybride dritte Lesart: ein Gemälde, das sich umblättern lässt, ein Buch aus Bildern, das sich mit der Zeit entfaltet. Der Hintergrund tritt in den Vordergrund und wird wiederum selbst zum Hintergrund der nächsten Seite. Die Malerei wird in einen Erzählstrang überführt.

Um was für eine Art von Malerei handelt es sich? Eine Malerei, die Fenster öffnet.

„Die Malerei hat genau dann zwei Dimensionen, wenn sie aufhört, Hintergrund zu sein“, sagt Martin Barré.1 Eine Malerei, die sich ihres Gegenstands entledigt hat, ist a priori nicht figurativ darstellend, sondern abstrakt; Postkarten im eigentlichen Sinne zeigen Landschaften, Farben und Formen als konkret fassbare Elemente. Die frühesten Inspirationen Piet Mondrians waren konkrete Bäume, deren kraftvolle Linien er später in seine abstrakten Gemälde überführte. Das Landschaftsbild ist ein Ausschnitt, ein Stück eingerahmte Natur. Ein Gemälde ist ein Rahmen, ein Viereck, das einem Fenster gleichkommt. Dieses Fenster kann sich entweder nach außen öffnen oder den Blick nach innen freigeben. Der Ausspruch, die Malerei sei wie ein Fenster zur Welt, wird Alberti zugeschrieben. Zunächst hat er von ihr als einem Fenster zur Geschichte der Welt gesprochen, dann von einem offenen Fenster, von dem aus er sehen könnte, was hier zu malen sei.2 Oberthaler öffnet das Fenster auf die Malerei selbst. Am Anfang steht die frei erfundene Geschichte einer Reise, oder vielmehr einer Strecke, einer Bewegung zwischen zwei Punkten, zwei Orten, zwei Räumen. Dabei handelt es sich nicht um eine Erzählung mit Anfang, Höhepunkt und Ende. Alles findet unterwegs, zwischen zwei Haltestellen statt, wie auf Eisenbahnlinien. „Eisenbahn“ bezeichnet die eisernen Bahnen, auf denen die Züge fahren: Schienen. Mit einer Schiene arbeitet auch der Bildhauer, der eine Blockseite flach behauen will. Im gleichen semantischen Feld steht die Strecke für die Seitenabfolge im gedruckten Buch und die Straße bezeichnet die hintereinandergeschalteten Maschinen für seine Herstellung in der Druckerei. Oberthalers Strecken bringen die Gesamtstruktur in Bewegung und bilden das Nervensystem seiner Arbeit.

Design on the move. Index.

Das hat jedoch nichts Romantisches – hier gibt es nichts Erhabenes, keine Übersicht und keinen allumfassenden Panoramablick. Im Gegenteil, jede Gesamtansicht wird unmöglich, durch das Nacheinander der Figuren in den hintereinander aufgeschlagenen Seiten. Indem Oberthaler ein Detail streckt, wird es zur Malerei, der Zwischenraum übernimmt die Malfunktion, wie in den Vertikalen Panoramen von Walter Obholzer.3 Diese internen Strecken schaffen eine unendliche Menge an unsichtbaren Punkten und Linien – erst aus ihrer Verdichtung entstehen die Formen. An diesem Gerüst tasten wir blätternd mit den Fingern entlang. Der Finger, mit dem man auf etwas zeigt, heißt „Zeigefinger“ oder „Index“. Index bezeichnet in Pierces Zeichentheorie eine Ikone, die von dem durch sie repräsentierten Gegenstand beeinflusst wird: Die Interaktion generiert eine Abwandlung. Zudem ist ein Index ein Register, ein Namensverzeichnis, eine Nomenklatur, die wortwörtlich „beim Namen ruft“.

Farbennamen, der Name. Outsourced colors. Exformation.

In bestimmten Bildabschnitten (den senkrechten Streifen) hat Oberthaler auf Farben aus ungewöhnlichen Quellen zurückgegriffen, wie etwa den Google color charts:

BLUE: Hex Color #4285F4 RED: RGB (219, 68, 55) YELLOW: Pantone PMS 123 C Diese Namen wirken wie geografische Standortangaben, bei denen Längen- und Breitengrade zueinander in Beziehung stehen. Der rote Punkt auf der gemalten Postkarte erinnert an den Punkt auf Google Maps, der als Anhalts- und Orientierungspunkt dient. Genau diesen Effekt erzielt Oberthaler, wenn er zwei Flächen grafisch miteinander verbindet: Er stellt Schnittpunkte bzw. Begegnungspunkte her.

1 „La peinture a deux dimensions quand précisément elle cesse d’être un fond“, Martin Barré in einer Videoaufnahme, die auf der Seite des Mnam-Centre Pompidou zu seiner Retrospektive (14. Oktober 2020 bis 5. April 2021) abrufbar ist. 2 Leon Battista Alberti: De pittura, im Original in lateinischer Sprache von 1435, Buch I: „quod quidem mihi pro aperta fenestra est ex qua historia contueatur.“ In der von Alberti selbst verfassten italienischen Ausgabe von 1436 heißt es dagegen: „una finestra aperta per donde io miri quello che quivi sarà dipinto“. Zum Übergang von der „historia“ zur Malerei s. Gérard Wajcman, in: Fenêtre, Paris: Editions Verdier, 2004, S. 54–55. 3 S. Walter Obholzer: Vertikale Panoramen, Ausst.-Kat. Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg, 1991.

doch der unterhalb angedeutete Schatten lässt die Illusion entstehen

Seine künstlerischen Quellen liegen zum Teil im Realen, was den zwischen Partitur (score) und Permutation (poetic system) angesiedelten Arbeitsprozess erklärt. Oberthaler zeichnet per Grafikpalette am Computer, wobei vorangegangene Skizzen und Recherchen als unsichtbare Informationen mit einfließen. Eine solche Arbeitsökonomie nennt man Exformation: Der abwesende Teil ist genauso wichtig wie der sichtbare Part. Der Künstler selbst nennt es „die unsichtbare Information (noch) nicht ausgeführter Arbeiten“4, wobei nicht ausgeführt nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Diese Gleichbehandlung von Skizze und fertigem Werk macht jede Hierarchie zunichte – nach dem gleichen Prinzip, mit dem auch die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt aufgehoben wird.

Rewinding pages: a corner twist.

Zeitschriften haben die Eigenschaft, dass man sie von vorne nach hinten und wieder zurück durchblättern kann. Auf der ersten von Oberthaler gestalteten Doppelseite bilden die senkrecht angeordneten grauen, blauen, gelben und grünen Linien ein rhythmisches Raster mit drei Ebenen und Größen aus. Blättert man rückwärts, so wird der Anfang zum Ende, das Vorher zum Nachher, das Motiv zum Hintergrund, das Behältnis zum Inhalt. Im Index der Zeichnungen5 führt Ernst Caramelle eine kleine Skizze wie folgt auf:

1 IDEA Gedanke 1 picture Bild Werk

Er benennt damit das Grundprinzip der sogenannten Konzeptkunst: Ein Gedanke zeitigt eine Form. Oberthaler geht noch weiter: In seinen vieldeutigen Werken entspricht einem einzelnen Gedanken gleich eine ganze Serie von Variationen. Auch hierin zeigt sich, dass er Hierarchien auszuhebeln versucht, denn er stellt Grundierung und Oberfläche, Motiv und Thema, Konturen und Flächen gleichwertig nebeneinander. Die von ihm spielerisch eingesetzte Typologie aus wiederkehrenden Formen ist zu seinem Markenzeichen geworden.

Senkrechte Linien (Google color chart) Das (gelbe, rote) Dreieck Das Rechteck (der Seite, der Postkarte) Der (rote) Punkt Die Postkarte (ein aus zwei Dreiecken gebildetes Rechteck) wird selbst zum Motiv, sie trägt die Komposition, gliedert das Bild und spielt eine Hauptrolle in dieser Arbeit.

Postkarten: Reisegemälde

Die Postkarte tritt in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Sie ist gemalt dargestellt, doch der unterhalb angedeutete Schatten lässt die Illusion entstehen, sie sei in hyperrealistischer Manier auf das Blatt geklebt. Sie ist die Darstellung einer Darstellung, ein Bild im Bild, das die Malerei an sich in Zweifel zieht. Duchamp hat 1918 den Begriff „Reiseskulpturen“ („Sculptures de voyage“) geprägt, hier könnte man nun im übertragenen Sinne von „Reisegemälden“ sprechen. Die Postkarten sind eine Art erweiterte tautologische Definition. Als ob man Joseph Kosuths One and Three Chairs von 1965 noch ein Element hinzufügte: das Bild eines Gegenstands, der Gegenstand selbst und seine Definition. Die Postkarte in Quart 37 erweitert die Darstellung im 21. Jahrhundert um eine vierte Dimension: Malen im Bildschirmzeitalter. Vom Fenster zur Screentime. Die in einem Briefumschlag steckende Postkarte präsentiert den in Quart 37 verwendeten Farbcode wie ein Blatt aus dem Pantone-Fächer. Oberthaler hat eine Reihe solcher kleiner Gemälde mit schwarzen Buchstaben (Letraset) darauf verschickt. Man liest „S.O.“, was einer geografischen Richtung – Sud-Ouest (Süd-West) im Französischen, Süd-Ost im Deutschen – oder dem Anfang von S.O.S. (dem Notruf im Morsealphabet) entsprechen könnte. Auf der mittleren Doppelseite ergeben die Karten eine versprengte kaleidoskopische Ansicht – wie eine durch ein schräg geöffnetes Fenster gesehene Landschaft.

Die meisten Zugfenster lassen sich nicht vollständig öffnen. Manchmal kann man die obere Scheibe herunterklappen, andere sind Schiebefenster, die sich nur horizontal und teilweise öffnen lassen. Es ist sehr gefährlich, in einem fahrenden Zug das Fenster zu öffnen, denn wenn man sich zu weit herauslehnt, läuft man Gefahr, den Kopf zu verlieren.

4 „Invisible information of non-executed works“, Nick Oberthaler im Gespräch mit der Autorin im April 2021. 5 Ernst Caramelle: Josef Troma schläft heute (Marginalien) / PA-RA-BU 11, Frankfurt am Main: Ed. Karl Riha, Patio Verlag, 1978.

„Das Treibhaus – Theater im Turm“ im Hinterhof der Angerzellgasse scheint aus der Idee des Shakespeare-Theaters entwickelt zu sein. In unserem Entwerfen spielte dies jedoch keine Rolle.

Begonnen hat die Geschichte im „Treibhaus“ in Pradl in der Anzengruberstraße. Dort lautete der Auftrag Norbert Pleifers, im Garten einen unterirdischen Saal zu planen. Der Mappe mit schönen Plänen war die Empfehlung hinzugefügt, das Projekt nicht zu verwirklichen, sondern sich einen Standort „in der Stadt“ zu suchen. Vorschlag war das „Turnusvereinshaus“ am Waltherpark, das revitalisiert werden sollte. Dies war nicht möglich und nach längerem Suchen und Versuchen wurde der Platz im Hinterhof gefunden. Zuerst ein eingeschoßiger Bau mit großem zeltartigem Pyramidenstumpf darauf – „der Panzer“. Dann mit Maßband die Traufe der Gumppschen Jesuitenuniversität gegenüber gemessen. 12,50 m. Da wir diesen Bezug als maßgebend für die städtebauliche Situation empfanden, entstand der hohe Raum. Zuerst eine Galerie, dann – „wenn schon“ – zwei Galerien.

Zuerst noch quadratisch, entwickelte sich das Achteck erst durch den Wunsch – „irgendwie rund“ hinaufzugehen. Dann war’s die „Säule der Menschen“ – „rund ums Geschehen“. Wohl verwandt mit dem Shakespeare-Theater.

Architekten: Rainer Köberl, Gerhard Manzl, Raimund Rainer, 1986 Bauherr: Verein Treibhaus – Norbert Pleifer, Johann Juen

Volksmusik entsteht aus der „Mitte“ oder der „Tiefe“ eines Volkes, heißt es bis heute vielerorts. Was für ein

Unsinn! Berthold Seliger erzählt eine kleine Geschichte der erfundenen Volksmusik, auch „imaginäre“ Folklore

genannt – von Johann Gottfried Herder über Béla Bartók bis Werner Pirchner.

Es war der 28. Februar 1993. Die französische Band Bratsch spielte das allererste Mal überhaupt in Deutschland, nämlich eine der legendären, vom WDR veranstalteten und live übertragenen „Matineen der Liedersänger“ in einem Bochumer Museum. Das war eine Reihe von anspruchsvollen und geradezu legendären Sonntagmorgen-Konzerten, die seit 1974 von der Redaktion Volksmusik (die in den 90er Jahren sinnvollerweise in Redaktion Musikkulturen umbenannt wurde) des WDR veranstaltet und längst eingestellt wurde – so „scheißig“ (Goethe!) sind sie, die Zeiten … Bratsch hoben mit Nane Tsora an, dem traditionellen Lied der Roma, und es war ein magischer Moment von ungeheurer Intensität und Schönheit, den diejenigen vermutlich nicht vergessen werden, die damals dabei waren, ob live in Bochum oder am „Weltempfänger“ zuhause. Sie nannten ihre Alben damals Notes de voyages (1988), Sans domicile fixe (1990), Transports en commun (1991) oder Correspondances (1994) – ein deutlicher Hinweis also auf prinzipielle Heimatlosigkeit, auf Reisetätigkeiten und auf traditionelle Wandermusikanten wie die Klezmorim, Ròm oder Sinte, die musikalische Inspirationen auf ihren Reisen oder bei Begegnungen mit anderen Musikern gewonnen haben. Ausdrücklich bezogen sich Bratsch seinerzeit auf die Musik der „Zigeuner“ Zentraleuropas sowie auf jiddische Traditionen, die sie etwa aus der Beschäftigung mit dem amerikanischen Crooner und Radiostar österreichischer Herkunft Theodore Bikel herausfilterten. Bikel musste 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland vierzehnjährig nach Palästina fliehen, arbeitete in einem Kibbuz und an Theatern in Tel Aviv, studierte an der Londoner Royal Academy of Dramatic Art, wurde von Laurence Olivier für eine Produktion von Endstation Sehnsucht entdeckt und ging 1955 nach New York, wo er einen Plattenvertrag von Elektra Records erhielt, für die er jiddische, hebräische und russische Volkslieder aufnahm. Er wurde mit Pete Seeger zum Mitbegründer des Newport Folk Festivals, wo er 1960 auch selbst auftrat. Bikel spielte in etlichen Filmen, unter anderem Flucht in Ketten (1958), wofür er eine Oscar-Nominierung erhielt, oder 1971 in Frank Zappas 200 Motels, war Präsident einer Schauspielergewerkschaft und Vizepräsident des American Jewish Congress und nahm eine Vielzahl von Schallplatten auf. Das Besondere war, dass er seine Produktionen bevorzugt von Musikern aus der jeweiligen Region einspielen ließ. Es ging ihm um eine Mischung von Musikkulturen, wie sie für Zentraleuropa und speziell den Balkan selbstverständlich war. Um auf das Bratsch-Konzert im Jahr 1993 zurückzukommen: Der Moderator der WDR-Sendung, ein freier Mitarbeiter, war nach einem Hintergrundgespräch mit der Gruppe einigermaßen perplex und sprach von einer Art Fake – das seien ja gar keine „Zigeuner“! Der gleiche Vorwurf wurde Bratsch wenig später im, nomen est omen!, „Folkmichel“ gemacht. Es sind immer noch die Deutschen, die entscheiden, wer ein „echter“ Ròm oder Sinto ist … Die Journalisten hatten ungewollt etwas von der Idee, der die Bratsch-Musiker nachhingen, verstanden und gleichzeitig eben überhaupt nichts davon: Nie wollten Bratsch als „Zigeuner“-Musiker gelten oder einfach Musik der Ròm und Sinte nachspielen – im Gegenteil, vermeintliche Authentizität war ihnen ein Graus, ihnen war es vielmehr darum zu tun, eine gewissermaßen „prätraditionelle“ Musik zu entwickeln. Sie glaubten, „dass die Musik, die sie spielen, eines Tages von Musikologen für eine Spielart traditioneller Musik gehalten wird“ (Trouillet 1993). Es ging ihnen keineswegs um originalgetreue Reproduktionen alter Stücke, sie gehörten nie zu den vielen Bands, die vorhandene alte Musik im vermeintlich „traditionellen“ Stil nachspielen – vielmehr schufen sie vor allem eigene Kompositionen, die dem ursprünglichen, emotionalen Gehalt der Musik des Balkans, der osteuropäischen Shtetels, armenischer oder neapolitanischer Gesänge verbunden sind – entlang der Herkunft und der langjährigen Interessen der fünf Bandmitglieder also.

Einige Jahre später gelangte aus Frankreich ein neuer Begriff für derartige Musik in Umlauf: die „imaginäre Folklore“. Die Musikerinitiative ARFI (Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire) in Lyon bediente sich dieses schönen Begriffs für eine „erfundene“ neue Volksmusik und übertrug ihn vor allem auf eine bestimmte Version des Jazz – eine Musik, in

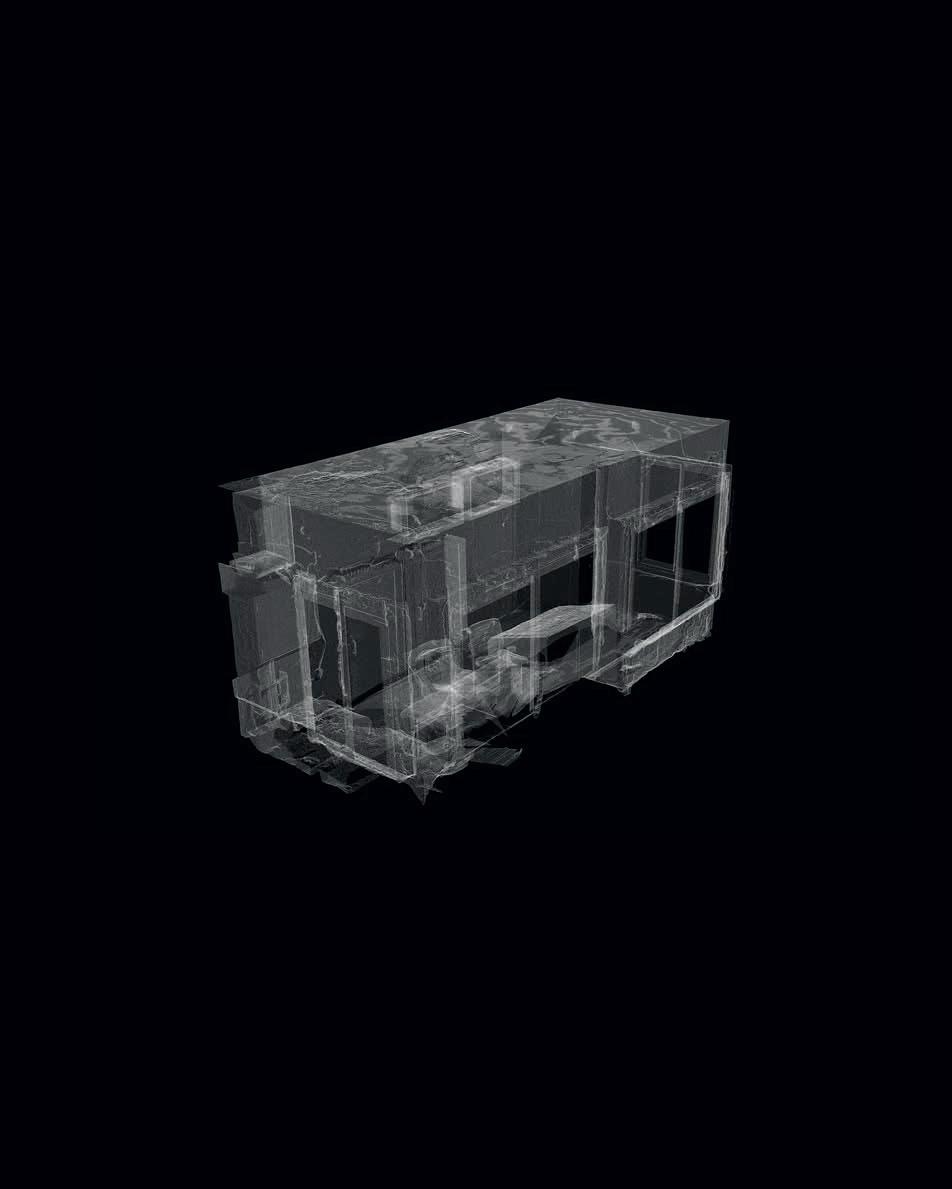

„Der Mpreis in Wenns“, ein aufgeständerter, fast schwebender Körper in der Landschaft, dessen sechs Begrenzungsflächen sichtbar sind, also sowohl Untersicht als auch Draufsicht, so wie fast bei jedem Bau auch seine vier Seitenflächen. Ein klares architektonisches Konzept, das vielleicht einfach so „gedacht“ worden ist. Der Weg zu dieser Lösung war jedoch keineswegs so logisch, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Einen Supermarkt im Steilhang, mit seinen ökonomischen Vorgaben, beginnt man eher mit einem hangparallelen Bau. Viele Versuche mit länglichen Baukörpern, mit Aufschüttungen und Aufständerungen führten zu langen Verkaufsgängen, das langweilige „Vor“ und „Zurück“ dann einfach „zu Frustration“. Dann der Versuch einer Mitte mit Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst und Käse mit dem Rest rundherum, ohne Bezug zum Bauplatz. Ein breiter Körper ist entstanden. Wie diesen lösen am Grundstück?

Seine Breite erlaubt ihn kürzer zu machen und plötzlich wurde seine Nordseite sichtbar, von der fallenden, an ihm vorbei führenden Straße. Es entstand der große, in der Landschaft schwebende „Bildschirm der Ware“. Die alles generierende Idee des Innenraums wurde nicht verwirklicht, sie eignete sich nicht für den notwendigen „Fluss des Einkaufens“.

Architekt: Rainer Köberl, Mitarbeit: Astrid Tschapeller, 2001 Bauherr: Mpreis – Hansjörg Mölk

der Alpenländisches auf Duke Ellington oder Ornette Coleman und afrikanische Musik auf die des Balkans, auf Kurt Weill, auf osteuropäischen Klezmer oder auf etwas völlig Neues, Ungehörtes treffen kann, alles verbunden in den Köpfen, Herzen und, ja, in den Tanzbeinen der Musikerinnen und Musiker und der Zuhörerschaft und so weit weg von dumpfer Volkstümelei wie der Mars vom Zillertal. Der Begriff der imaginären Folklore geht auf den ungarischen Komponisten Béla Bartók zurück; so steht es jedenfalls bei Wikipedia, und so schreiben es alle von allen ab. Verifizierbar ist der Begriff in Bartóks umfangreichen Schriften meines Wissens jedoch nicht. Er findet sich lediglich in einem Buch von Serge Moreux über den Komponisten aus dem Jahr 1949. Moreux hatte Bartók 1938 persönlich getroffen und interviewt und bezeichnete die „idealisierte Bauernmusik“, von der Bartók schon 1925 in seiner umfangreichen Studie „Das ungarische Volkslied“ sprach, als „folklore imaginaire“, eben als „imaginäre Folklore“. Es bleibt allerdings unklar, ob Bartók in dem Gespräch mit Moreux diesen Begriff selbst gebraucht hat oder ob es sich um eine Zuschreibung durch Moreux handelt – falls Letzteres, dann wohl durchaus um eine Zuschreibung im Sinne des Komponisten. Bartók bezeichnete als „Bauernmusik die Gesamtheit derjenigen Melodien, welche in der Bauernklasse irgendeines Volkes in mehr oder minder großer zeitlicher und räumlicher Ausdehnung als ein spontaner Ausdruck des musikalischen Gefühls fortleben oder irgendwann fortgelebt haben“ (Bartók 1925: 17 f.). Interessanterweise geht Bartók davon aus, „daß fast jede heute bekannte neuere europäische Bauernmusik durch den Einfluß irgendwelcher, namentlich ‚volkstümlicher‘ Kunstmusik entstanden ist“. Diese Einschätzung löste Anfang des 20. Jahrhunderts die im 19. Jahrhundert vorherrschende Ansicht ab, Volksmusik und Volkslieder seien ohne bekannte Verfasser sozusagen aus der Mitte des Volkes entstanden. Johann Gottfried Herder, der das nach englischem Vorbild geprägte deutsche Schlagwort vom „Volkslied“ prägte, wies in den Vorreden und begleitenden Aufsätzen zu seinen Mustersammlungen bewahrenswerter Liedtexte aus oraler und poetischer Überlieferung immer wieder auf die „Doppelgesichtigkeit“ der Volkspoesie hin, die Freude, Jubel, Begeisterung, Heiterkeit, Ausgelassenheit, Scherz und Gelächter auf der einen, aber eben auch Trauer, Verzweiflung und Bitterkeit, Klage und Anklage auf der anderen Seite beinhaltete. Diese sozusagen soziale Funktion der Folklore haben „die nachfolgenden Sammlergenerationen für immerhin rund eineinhalb Jahrhunderte stillschweigend unter den Tisch fallen gelassen“ (Stockmann 1992 I: 3 f.). Dabei beschreiben viele Liedersammler, dass sogar beim Singen von Einschlafliedern für Kleinkinder nicht nur Wiegenlieder im engeren Sinne genutzt werden: „Für nicht wenige junge Frauen war die Mußesituation an der Wiege eine Gelegenheit, um sich irgendeinen Kummer von der Seele zu singen, sei es mit einem zu ihrer momentanen Stimmungslage passenden Lied aus dem regionalen Repertoire oder auch in halbimprovisierter Form, einer Klage ähnlich, wobei fließend-amorphe Passagen, wie sie auch zum Repertoire für das Kleinkind gehören und für seine eigenen Äußerungsweisen charakteristisch sind, Verwendung finden konnten, da sie in bestimmten Klageformen gleicherweise vorkommen“ (Stockmann 1992 II: 166). In gewisser Hinsicht entstand hier bereits eine Art improvisierte, die Sorgen und Nöte des Daseins reflektierende „imaginäre“, jedenfalls über die gewöhnlichen tradierten Vorgaben hinausgehende Volksmusik. Im 19. Jahrhundert allerdings wurde diese Doppelgesichtigkeit der Volksmusik aus vornehmlich ideologischen Gründen weitgehend ignoriert. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein existierte eine Narration, die, geboren aus der Ideologie des Nationalismus, zum Ziel hatte, die Folklore eines Landes beziehungsweise einer Nation und deren angebliche Charakteristika gegenüber anderen Nationen abzugrenzen (siehe Müller 2020: 218 f.) und Volkslieder zu einem identitätsstiftenden Kulturgut auszubauen. Allzu bereitwillig wurden während der Romantik die „nationalen Schulen“ propagiert, also eigenständige nationale Komponisten-Schulen insbesondere in Ländern, die sich von der vorherrschenden deutsch-französisch-italienischen Musiktradition abzugrenzen suchten. „Nationalkomponisten“ verarbeiteten in ihren Werken die jeweilige Volksmusik ihres Landes: die russische Schule (von Tschaikowski bis Mussorgski), Komponisten aus der Tschechoslowakei (Suk, Smetana, Dvor ˇák, Janác ˇek), Finnland (Sibelius) und Skandinavien (von Gade und Grieg bis Nielsen), Ungarn oder Spanien. Allerdings zeigt gerade die Geschichte der russischen Schule und vor allem des „Mächtigen Häufleins“ um Mili Balakirew und seine Schüler Mussorgski, RimskiKorsakow und Borodin, dass eine derartige Bewegung eher in eine Sackgasse führte. Nach wenigen Jahren sagten sich Komponisten wie Rimski-Korsakow von der ideologischen Engführung Balakirews und seinen panslawistischen Glücksverheißungen los (Behrendt 2020: 136 f.). Mussorgski ging sowieso einen anderen

Das „Sensei“ – Sushibar zum Roten Fisch in der Maria-Theresien-Straße liegt über dem Verkaufslokal der „Nordsee“, das heute nicht mehr existiert. Daher der ursprüngliche Namensteil „Sushibar zum Roten Fisch“. Das war eine auch humorvolle „Umkodierung“ des deutlich sichtbaren, prägnanten Logos der „Nordsee“. Wie eine japanische schwarze „Lackschatulle“ präsentiert sich das von Dil Ghamal aus Nepal geführte Restaurant.

Ich war jedoch nie in Japan. Ich dachte nicht an Japan. Man dachte, „der Rainer macht alles schwarz“.

Ich hatte bei Tschabrunn schon eine Sonderangebotspalette Nussholzparkett reserviert. Vielleicht einfach den ganzen Raum mit Nussholz auskleiden. Dann ähnlich wie Günther Ueckers Nagelbilder – die Wände voller Messingnägel. Die Nägel gefunden und Muster bestellt. Daniela Kröss würde helfen zu nageln. Dann ein aufgepixeltes Bild an der Decke, das man von innen nicht „erkennen“ kann – aber sehr wohl von der Straße aus. Dann kamen doch die schwarzen glänzenden kunststoffbeschichteten Platten, weil sich in ihnen die Speisen spiegeln und man von der Straße unten die sich in der Decke spiegelnden gedeckten Tische und die Gäste sieht – und im Inneren schneit es im Winter nach oben.

Architekt: Rainer Köberl, Mitarbeit: Matthias Bresseleers, 2007 Bauherr: Dil Ghamal

Weg: In seiner Oper Boris Godunow entwickelt er das gesamte erste Bild aus einer schlichten, viereinhalbtaktigen russischen Volksweise sowie dem berühmten Unterdrückungs- bzw. Gewaltmotiv. Mussorgski verwendet die Volksmusik hier als eine Art „Aufstandsmusik“ gegen die zaristische Unterdrückung und verstärkt diesen Eindruck noch durch den Einsatz von Chromatik und die Verwendung von Kirchentonarten – was von Bartók auch für die von ihm gesammelten ungarischen Volkslieder konstatiert wird, bei denen er neben einem grundsätzlichen Hang zur Pentatonik auch die häufige Verwendung besonders von dorischen und phrygischen Tonleitern nachweist. All dies zeigt, wie unsinnig es ist, der „Volksmusik“ eine Entstehung aus der „Mitte“ oder der „Tiefe“ eines Volkes zuzuschreiben. Die Bauernmusik, die Bartók und sein Kollege Kodály so umfassend gesammelt und wissenschaftlich untersucht haben, ist eben „das Resultat einer Umgestaltungsarbeit“ von vorgefundener Kunstmusik, also komponierter Musik – und diese Arbeit der Umgestaltung und Umformung hat wesentlich nicht nur mit „der Fähigkeit“, sondern auch mit der „starken Neigung“ der Bauern zu tun, „ihnen zur Verfügung stehende gegebene musikalische Elemente umzuformen“ (Bartók 1925: 19). Bartók spricht von einem „Umformungs- (Variierungs-)trieb im Individuum“, vor allem aber auch von „viel Improvisationsartigem“, das die Bauern „ganz ähnlich wie bei großen Vortragskünstlern“ einsetzen. Und hier sind wir mitten in der imaginären Folklore der Jetztzeit: Sie verhilft der Kunst der Improvisation zu neuer Bedeutung, eine Kunst, die heute ja praktisch nur noch im Jazz und eben in der osteuropäischen Volksmusik überlebt hat, während die Tradition der Improvisation in Westeuropa seit der Renaissance praktisch tot ist. So nimmt es nicht wunder, dass viele der Musiker und Bands, deren Musik (auch) als imaginäre Folklore bezeichnet werden kann, eine starke Affinität zum Jazz haben, ob die französischen Bratsch und Louis Sclavis, ob in Österreich Broadlahn und Werner Pirchner.

Es ist keine Überraschung, dass gerade im alpenländischen Raum die imaginäre Folklore derart reüssieren konnte. Die Voraussetzungen waren in mehrfacher Hinsicht besonders günstig: Der Alpenraum war von jeher eine wichtige europäische Verkehrsverbindung, also ein im doppelten Wortsinn Transitraum – eben auch ein Raum, in dem sich unterschiedliche Kulturen begegneten und zum Teil vermischten. Wien war als Zentrum der Donaumonarchie auch ein Schmelztiegel verschiedenster Ethnien, Sprachen und Kulturen, die mehr oder minder friedlich neben- und miteinander lebten. Dazu gehörten auch Juden und Roma, und Letztere fügten sich „mit dem für sie charakteristischen Anpassungsvermögen“ (Bartók spricht davon, dass sich das Programm der „Zigeunermusikanten“ im Allgemeinen „nach den Wünschen der Volksklasse richtet, die sie eben bedienen: der Herrenklasse spielen sie volkstümliche Kunstmusik oder westeuropäische leichte Kunstmusik, der Bauernklasse eventuell auch für sie näher zugängliche Bauernmusik“, weswegen er vorschlägt, statt von „Zigeunermusik“ von „Zigeuner-Vortragsart“ oder von „von Zigeunern vorgetragener ungarischer Musik verschiedener Herkunft“ zu sprechen; Bartók 1925: 452 f.) in die jeweilige „musikalische Unterwelt“ ein: „Ohne ihre eigene Musik aufzugeben, wurden sie zu Schöpfern regionalspezifischer ‚zigeunerischer‘ Instrumentalstile, ohne die sich Volks- und Kunstmusik, städtische wie ländliche Musikpraxis der letzten beiden Jahrhunderte, nicht nur im Donauraum, schwer vorstellen lässt“ (Stockmann 2020 III: 172). Seit 1811 wurden durch eine Initiative Erzherzog Johanns im Rahmen einer monarchieweiten Sammlung und Befragung Volkslieder aufgezeichnet, seit 1819 noch gezielter in Verantwortung der Gesellschaft für Musikfreunde. In den österreichischen Volksliedarchiven finden sich auch etliche Belege dafür, dass der seit Herder immer wieder bemühte Gegensatz zwischen „Stadt“ und „Land“ und die idealisierte Vorstellung, „auf dem Land seien die kulturellen Ausdrucksformen vergleichsweise unverfälscht vorzufinden“, wohl kaum zu halten ist, wie es mehr als hundert Jahre später auch Bartók belegt hat. Vielmehr können gerade in Volksliedsammlungen kontinuierliche Wechselwirkungen zwischen bürgerlich-städtischer Musikkultur und ländlichem Raum nachgewiesen werden (siehe Schwinger 2020: 83). Seit den 1830er Jahren finden sich in den Volksliedarchiven zum Beispiel etliche von Franz Schubert komponierte Lieder – Der Lindenbaum ist ein berühmtes Beispiel dafür, dass das Interesse der Landbevölkerung an romantischem Liedgut enorm war, während die Wiener Klassiker sich wiederum regelmäßig von Volksmusik und Volksliedern inspirieren ließen: Denken wir an Beethovens Dritte Sinfonie, die Eroica, in deren Finalsatz der Komponist Ländler aus dem Alpenraum, vor allem aber ungarische Musik, die er während seiner Ungarn-Aufenthalte kennengelernt hatte, sozusagen „sampelt“. Der „Tschardas“, den Beethoven ab Takt 210 im Finalsatz der Eroica

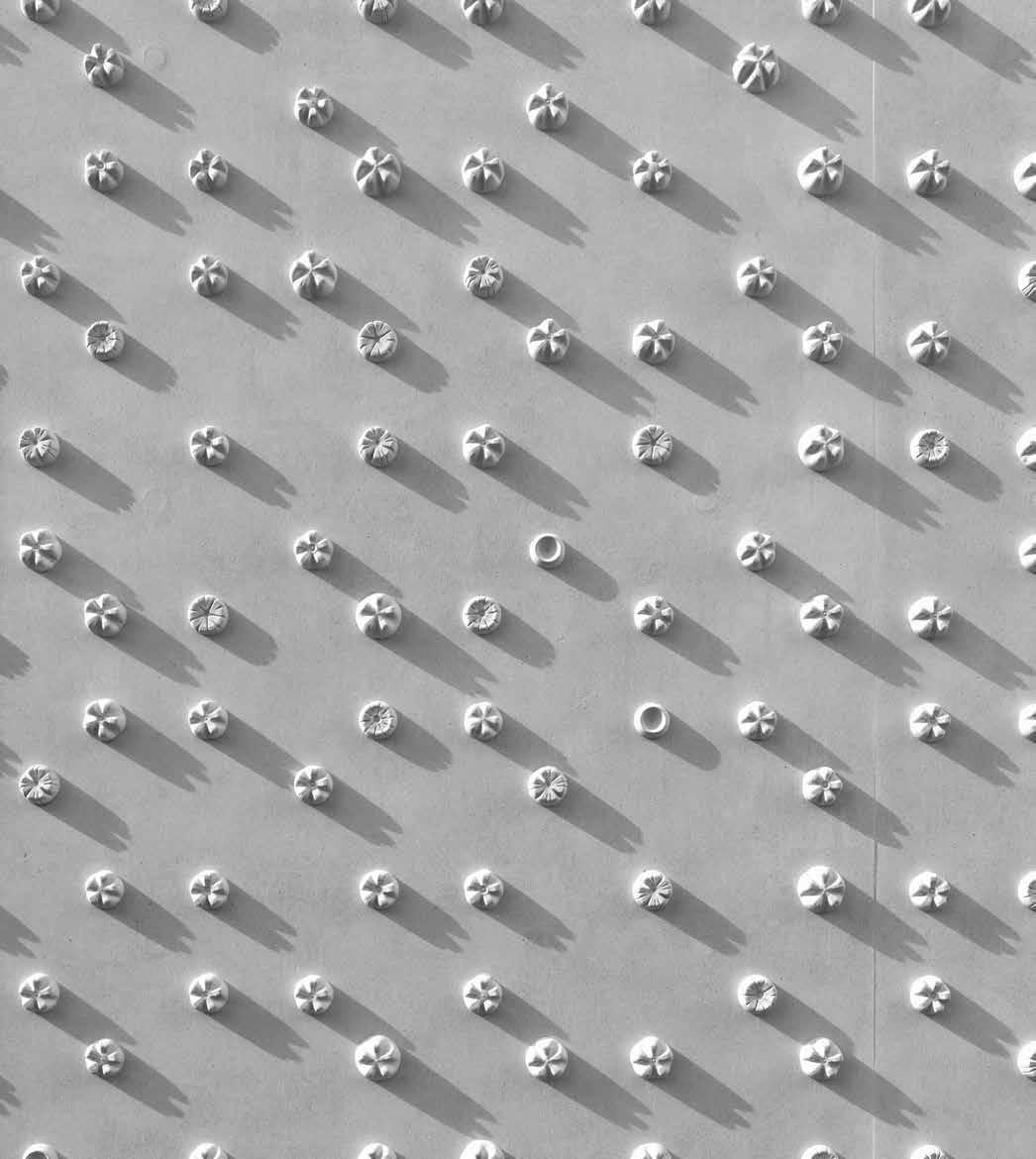

Konzertsaal: Man nehme einen Laufkatzenkran und einige Leimbinderstapel

Die von Architekt Josef Lackner geplante 44 m breite Halle wird von großen langgezogenen sechseckigen, umgekehrten „Holzschiffen“ überspannt. In ihr sind 16 m lange, 1,20 m breite und 6 m hohe Leimbinderstapel gelagert, die einzelnen Leimbinder in weiße Plastikfolie verpackt. Wände und Bühne des Konzertsaales für das Festival „Klangspuren“ wurden mit diesen Stapeln „bewerkstelligt“.

Die Lage der Wände in Stapelmaß wurde auf die Geometrie der Deckenkonstruktion abgestimmt und mit Hilfe des großen Laufkatzenkrans in achteckigem Grundriss aufgestellt. Die durch die Stapeltechnik entstehenden horizontalen, regelmäßigen, in etwa 6 cm hohen Zwischenräume erzeugen einerseits Leichtigkeit und Durchsicht und ermöglichen neben der Bühnenbeleuchtung unterschiedliche Lichtinszenierungen aus dem „Off“. Andererseits entsteht eine ausgezeichnete Akustik durch diese Zwischenräume, die Helmholtzresonatoren entsprechen.

Eigentlich wäre dieser aus zufälligen Umständen entstandene Konzertsaal ein „Prototyp“ für eine „Mehrzweckhalle“. Man benötigt nicht mehr als eine große Halle, einen Laufkatzenkran und eine Summe von Leimbinderstapeln – so können in kürzester Zeit unterschiedliche Räume mit massiven und akustisch funktionierenden Wänden entstehen.

Architekt: Rainer Köberl, 2003 Bauherrin: Festival Klangspuren – Maria-Luise Mayr

verwendet und mit einem französischen Revolutionsmarsch übereinanderstapelt, dürfte, wie Peter Schleuning schreibt, eine Art „Preislied auf die ungarische republikanische Bewegung der 1790er Jahre“ darstellen, ja sogar als eine ausdrückliche „Ermunterung“ dieser Bewegung gemeint sein.

Die enorme Vielfalt und die Möglichkeiten der alpenländischen imaginären Folklore lassen sich beispielhaft an drei Musikgruppen zeigen. Nehmen wir die Appenzeller Space Schöttl, das Duo von Töbi Tobler (Hackbrett, Gesang) und Ficht Tanner (Kontrabass, Gesang), das wohl eine der vergnüglichsten Volksmusiken gespielt hat, die man sich überhaupt vorstellen kann. Von 1980 bis 1998 spielten die beiden Appenzeller ihre spezielle Mischung aus traditioneller Appenzellermusik und freien Improvisationen. Angeblich spielte das Duo nichts, was sie vorher schon einmal gespielt hätten. Ob man das glauben will oder nicht, klar ist, dass den beiden Musikern der Moment des Konzerts, das Improvisieren im Hier und Jetzt ganz besonders am Herzen lag. Wie man schon am Namen erkennen kann, wollten sie nicht bloße Tanzmusik spielen, sondern fügten Elemente des Jazz (Tobler hat eine Ausbildung an der Berner Swiss Jazz School), ein wenig Rock, eine Prise Komik sowie milde Verfremdungseffekte zur traditionellen Musik des Appenzeller Landes hinzu, die zur ältesten des Alpengebiets gehört: Die älteste Aufzeichnung eines Kuhreihens, einer Gattung der Hirtenlieder, findet sich aus dem Jahr 1545 bei Georg Rhaw, dem Buchdrucker, Leipziger Thomaskantor und Herausgeber von Musiklehrbüchern und Kompositionssammlungen aus dem Umfeld von Martin Luther. In einer Handschrift aus dem Jahr 1563 findet sich die schöne Tanzlied-Zeile: „Appenzeller tantz, ich staig uff einem fygen baum, wolt.“ Seit 1570 werden in Appenzell Saiteninstrumente genannt, mit denen zum Tanz aufgespielt wurde, und es kann davon ausgegangen werden, dass damals auch schon das Hackbrett zum Einsatz kam. Was für eine Tradition, auf die sich die Appenzeller Space Schöttl stützen konnten bei ihren musikalischen Reisen in eine fantasievolle neue, imaginäre Volksmusik! Während die Space Schöttl eine feine, akustische, geradezu Schubertsche Musik spielten, kann der 2001 viel zu früh verstorbene Tiroler Komponist und Musiker Werner Pirchner mit Fug und Recht als schillernder Paradiesvogel bezeichnet werden, der die alpenländische Musik in alle Himmelsrichtungen erweitert und bereichert hat. Signifikant ist die Selbstbeschreibung seines Musikstils aus den Jahren 1982 /1997: Fußend auf der „jeweils neuesten Jazzmusik“, hat Pirchner, der Komposition und Vibraphon autodidaktisch erlernt hat, neue Wege des Ausdrucks durch die Auseinandersetzung mit den Theorien Schönbergs und vor allem mit Bachs Violinsonaten gewonnen, nennt als seine Lehrer aber auch unter anderem Thelonious Monk, Gil Evans, Bartók, Schubert, John Cage, Kafka, Karl Valentin, Kurt Schwitters „und vor allem den unvergleichlichen Ernst Ullrich Zufall.“ Sein Opus Magnum ist das Doppelalbum EU aus dem Jahr 1986, der Entwurf einer zeitgenössischen Musik, die Bestehendes aufgreift, verfremdet und erweitert und seinem Land und seiner Region einen Spiegel vorhält, ganz im Sinne des Universalkünstlers Herbert Achternbusch, der 1978 in seinem Film Servus Bayern postuliert hat: „Diese Gegend hat mich kaputt gemacht, und ich bleibe, bis man ihr das anmerkt.“ Pirchner war originell, bizarr, schelmisch und anarchistisch wie sein bairischer Bruder im Geiste. „Werner Pirchner ist die lustigere, kreativere Variante von Thomas Bernhard“, stellte sein Musikerkollege Mathias Rüegg einmal fest – aber Pirchner war beileibe nicht nur „lustig“, sondern er war sich der oben erwähnten Doppelgesichtigkeit der Volkspoesie wie der großen komponierten Musik bewusst: eine naive und mitunter anarchistische Heiterkeit auf der einen Seite, aber eben auch eine schmerzliche und tiefe Wehmut, Trauer und Melancholie, wie wir sie auch von Schubert oder Mahler kennen. „Selbst in vorgeblicher Fröhlichkeit schwingt noch ein Rest subversiver Wehmut“, formulierte Harry Lachner. Die Werke auf dem Album EU heißen zum Beispiel „Sonate vom rauhen Leben“ oder „Do You Know Emperor Joe“ (mit Satzbezeichnungen wie „Wer hat dir – du schöner Wald – eine vor den Latz geknallt?“ oder „Idylle und Krawalle“). Werner Pirchner war auch ein explizit politischer Komponist, der das falsche Pathos von Haydns Kaisermelodie, die später bekanntlich zur deutschen Nationalhymne mutierte, ebenso entlarvte wie das der heimlichen Hymne Österreichs, des Donauwalzers: „Die Donau ist blau – wer nicht?“ Dabei erwuchs Pirchners Engagement für eine andere Welt und ein anderes Dasein aus der Liebe zur Gegend und zu den Menschen, die dort wohnen, und daraus entwickelte er seine kammermusikalisch brillante, subversive Musik, die sich allen Kategorien entzieht und weit in die Welt hineinhorcht und tönt. Mir ist bewusst, dass der Begriff „Folklore“ uns im deutschen Sprachraum fast ebenso schwer über die

„wir hoffen nun – ca. 10 jahre später – diese umcodierung der triumpfpforte mit einer bronzetafel verwirklichen zu können“

Lippen kommt wie alle Wortverbindungen, in denen „Volk“ vorkommt. Die Unbefangenheit, mit der Menschen in Frankreich „folklore“ sagen können, fehlt uns aus Gründen. Ich weiß nicht, ob sich Werner Pirchner mit dem Kunst(be)griff „imaginäre Folklore“ hätte anfreunden können – ich bin mir aber fast sicher, dass die Musiker Markus Binder und Hans-Peter Falkner, die als Attwenger seit Jahrzehnten weltweit Furore machen, angesichts einer derartigen Einordnung ebenso verwundert sein dürften wie ihre Fans. Attwenger spielen eine radikale und wilde Musik, eine Art Bastard aus althergebrachter Volksmusik, Mundartgesängen, HipHop, Punk, Drum and Bass, Ernst Jandl, Breakcore und Dadaismus und so doch nur höchst unvollständig beschrieben. „Drum“ lassen wir sie selber erklären in einem Text zu ihrem im Mai 2021 erschienenen Album drum: „trap-slang und country-fiction, kraut- und rübenmusik, dialektgroove und mentalitätskritik, electronica und polkapunk.“ Und: „drum auch deshalb, weil umstände zur sprache gebracht werden wollten, die nerven. würden sie nicht nerven, wozu dann die musik?“ Attwenger verweigern einer Welt die Zustimmung, in der „Happiness zum Business wurde“ und „die Leute zwar weit sind, aber leider nicht weiter“, und stellen den Zuständen ihre Musik, also drum, als ein „Trumm“ in den Weg. Und sie betonen: Hier sei „nichts authentisch, aber alles täuschend echt“. Insofern spielen Attwenger durchaus auch eine „folklore imaginaire“, wie eine utopische Musik bezeichnet werden kann, die sich eine andere Musik vorstellt, ja, erträumt und die gleichzeitig daran interessiert ist, andere Verhältnisse herzustellen. Solch eine imaginäre Musik stellt Verbindungen zwischen ihren Traditionen und etlichen anderen Musikstilen her, ohne in einen billigen Exotismus abzugleiten, wie er heute in einer kulturkosmopolitischen „Hyperkultur“ als „singularistischer Lebensstil der neuen Mittelklasse“ gepflegt wird, die „die gesamte Welt-Kultur aller Orte, Zeiten und sozialen Herkünfte als verfügbare Ressource für die eigenen Selbstverwirklichungswünsche behandelt“ (Reckwitz 2017: 263 f.). Béla Bartók schrieb 1942 in der US-amerikanischen Emigration, dass es auch für den kleinsten Staat unmöglich sei, originales, also von anderen Völkern unbeeinflusstes folkloristisches Material zu besitzen. „Kontakt zwischen fremden Völkern bewirkt nicht nur einen Austausch von Melodien, sondern – und das ist noch wichtiger – regt auch zur Ausbildung neuer Stilarten an. (…) Als das Resultat einer ununterbrochenen gegenseitigen Beeinflussung zwischen der Volksmusik der verschiedenen Völker ergeben sich eine gewagte Mannigfaltigkeit und ein riesiger Reichtum an Melodien und Melodietypen“ (Bartók 1942). Und wie ungeheuer sind erst die Möglichkeiten der „ununterbrochenen gegenseitigen Beeinflussung“ in der digitalisierten Welt unserer Tage, da noch die für uns fremdeste Musik in aller Regel nur einen Fingertipp entfernt ist. „Authentizität“ mag ein postmoderner MittelklasseLifestyle sein, musikalisch aber ist sie ein Fake und unmöglich. Alle Musik hängt mit aller Musik zusammen, alle Musik vermischt sich mit anderer, und gerade diese Vermischung birgt Potential zur Weiterentwicklung, zur Kreation eines ungekannten musikalischen Bastards. „Folklore imaginaire“ kann die Utopie einer Musik sein, die „die große Kraft der Negation“ ebenso kennt wie „freudige Rebellion (und) Ausgelassenheit ob der abgeschüttelten Hemmungen“ (Marcuse 2000: 89 & 93) – und wir fühlen endlich Luft von anderen Planeten …

Literatur und Musik: Appenzeller Space Schöttl u.a., The Alps. Network 1994 (CD). Attwenger, drum. Trikont 2021 (CD). Bartók, Béla 1925: Das ungarische Volkslied. Berlin und Leipzig (Nachdruck Mainz 1965). Bartók, Béla 1942: Rassenreinheit in der Musik.

In: Weg und Werk, 1957. Bonn. Bratsch, Gypsy Music From The Heart of Europe.

Network 1993 (CD; im Booklet: Trouillet, Jean 1993:

Das Phänomen „Bratsch“). Marcuse, Herbert 2000: Musik von anderen Planeten.

In: Nachgelassene Schriften, Band 2. Lüneburg. Werner Pirchner, EU. ECM New Series 1986 (CD). Reckwitz, Andreas 2017: Die Gesellschaft der Singularitäten.

Berlin. Reininghaus, F./ Kemp, J./ Ziane, A. (Hrsg.): Musik und

Gesellschaft, Band 2. Würzburg. Darin:

Behrendt, Maria 2020: Russische Volkslieder und das „Mächtige Häuflein“

Müller, Julian 2020: Volkslied-Sammlungen auf dem Balkan und ihre Folgen

Schwinger, Fabian 2020: Musik an den Rändern industrieller

Zentren Stockmann, Doris 1992 (Hrsg.): Volks- und Popularmusik in Europa. Neues Handbuch der Musikwissenschaft,

Band 12. Laaber. Darin:

I: Volksmusiksammlung und -forschung seit Herder

II: Übernationale musikstrukturelle Gemeinsamkeiten in Vokalgattungen und ihre Ursachen