O campo e a escrita: Relações incertas

Hélène Clastres !

!

La Sangre no Miente: Memória, identidade e verdade na Argentina pós-Ditatorial

Tânia Stolze Lima

PPGAS - UFSCar

Pat Garret & Billy the Kid: Conservação e Risco Jorge Mattar Villela

!

Cosmologias contra o capitalismo: Karl Marx e Davi Kopenawa Jean Tible

Entrevista

!

Liliana Sanjurjo

!

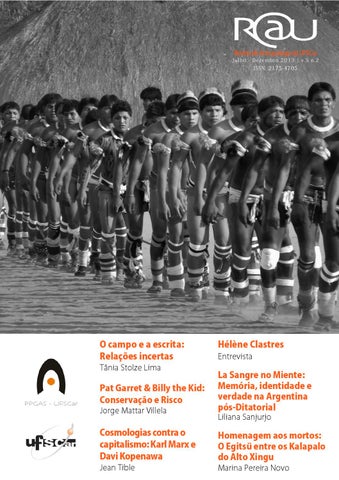

Homenagem aos mortos: O Egitsü entre os Kalapalo do Alto Xingu

!

Marina Pereira Novo