Umbıgo do sonho

Umbigo do sonho:

o cinema de Paula Gaitán

8 – 14 jun 2023 CineSesc

Memória da memória (2013)

Memória da memória (2013)

O cinema de Paula Gaitán Ava

rio, Negro Leo Juliano Gomes

171

Refundar esta terra Victor Guimarães 175

Desvio para o verde Juliana Costa 181

Vermelho-azul

Lorenna Rocha

185

Montagem como ritmo, câmera como pincel: uma conversa com Paula Gaitán

Lorenna Rocha e Renan Eduardo 189

Dramaturgias esculturais: uma conversa com Paula Gaitán

Marcelo Miranda e Pedro Henrique Ferreira 203

O cinema de Paula Gaitán

Ava Rocha curadoraAo escolher o nome “umbigo do sonho” para a sua mostra, Paula Gaitán nos incita a pensar que em seus filmes há a presença de um desconhecido diante do qual não há nada mais, a não ser a permanência da própria presença do insondável e que essa inquietação ou premissa a move impulsivamente em seu cinema como um rio que percorre fluxos até desaguar no mar, seguindo o ciclo, em permanente movimento.

Assim, Paula desafia a linguagem do cinema colocando-o não como uma plataforma de expressão do real, mas sim como um veículo quase que espiritual de aproximação com o misterioso. Como artista multidisciplinar, cujo cinema explora os territórios da fotografia, das artes visuais, da performance e da música, Paula Gaitán rompe barreiras entre gêneros, tecendo uma obra autêntica que amplia o olhar da percepção cinematográfica. Em seu fazer artístico, destaca-se também o fato de assumir diversas frentes de produção, como a fotografia, a montagem e o desenho sonoro de seus filmes, e sendo presença física em voz e/ou corpo em vários deles. Diário de Sintra, onde percorre Portugal empunhando sua câmera, e Ópera dos cachorros, onde revela-se como compositora e cantora, são fortes exemplos dessa multiplicidade e organicidade em seu modo de produção/criação.

Poeta nata, aos 8 anos de idade escreveu seus primeiros poemas em Bonn, na Alemanha, e aos 14 anos já publicava seus poemas em revistas, fazendo parte inclusive de antologias de poesia colombiana. Desenhista, também ingressou na universidade “Los Andes” em Bogotá, onde estudou Artes Plásticas, e posteriormente ao comprar sua primeira Super-8 ligou-se ao cinema, onde também assina direção de arte, figurinos e cartazes, principalmente em colaboração com Glauber Rocha, no filme A idade da terra, no storyboard de Os nascimento dos deuses, no cartaz de Cabezas cortadas e na capa do livro Riverão Sussuarana. Inquieto, livre e radical, o cinema de Paula Gaitán é dotado da relação apaixonada entre seu olhar e o que é olhado. A câmera parece ser uma extensão do corpo, que em um processo quase arqueológico manifesta a curiosidade e a investigação na qual ela mergulha, sem nunca ser simplesmente didática ou representativa. Ao contrário, busca revelar enigmas e até mesmo criar outros. Entre o documentário e o onírico, a ficção e o real, Paula Gaitán se coloca a serviço do seu próprio fluxo e imaginação na relação com o mundo que a rodeia. Um cinema que emerge do umbigo do sonho e nele mergulha, simbioticamente. Tendo 50 anos de vida artística e cinematográfica, também ditou classes de cinema, e foi reconhecida e premiada por diversos críticos e festivais, que autenticam a relevância de sua obra.

A mostra “Umbigo do sonho: o cinema de Paula Gaitán” celebra então, pela primeira vez em São Paulo – e dando continuidade a outras homenagens recentes – a obra dessa cineasta, exibindo grande parte de sua produção cinematográfica, além de promover debates e uma atividade formativa através da masterclass.

Uma belíssima oportunidade de nos aprofundarmos em sua arte, vida e processo, em um espaço de permanente reflexão e êxtase cinematográfico, e por fim destacar Paula Gaitán como uma das mais importantes cineastas contemporâneas em atividade.

Filmes da mostra

← Poema escrito por Paula Gaitán aos 8 anos de idade em Bonn, na Alemanha

← Poema escrito por Paula Gaitán aos 8 anos de idade em Bonn, na Alemanha

Brasil, 1988, documentário, 77 min

Primeiro longa-metragem realizado por Paula Gaitán. Este documentário é uma profunda imersão na vida e tradições do povo Kamaiurá. Sua lente registra a cerimônia do Kuarup, ritual fúnebre disseminado entre os povos do Alto Xingu. Desse retrato se desprende a força cultural de um povo e uma ambição de diversidade que a História quis negar. No Xingu, o Kuarup – um grande evento festivo em que os homens roubam o fogo divino, espalhando-o pela terra – é celebrado todos os anos na aldeia Kamaiurá. Nove tribos participam do ritual ao som de flautas de uruá, onde estão presentes os pajés Tacumá, Sapaim e Prepori, entre outros.

elenco: Ianaculá Rodarte, Takumã Kamauirá, Aritana • roteiro e direção: Paula Gaitán • assistente de direção: Bruno Wainer • direção de produção: Tito Almeijeiras, Paulo Callado • assistência de produção: Cláudia Schuch, Mariza Levacov • produção executiva: Tarcísio Vidigal • assistência de produção executiva: Hilton Kauffmann • fotografia e câmera: Johnny Howard • assistência de câmera: Marcos Avellar • som direto: Mauro Duque Estrada • montagem: Aida Marques, Paula Gaitán • assistência de montagem: Dudu Albuquerque, Paulo Pestana, Keila Grace, Judith Vieira • edição de som: Carlos Alberto Camuyrano, Paula Gaitán • som especial: Geraldo José • abertura e letreiros: Jair de Souza, Valéria Naslausky • trucagem: Ronald Palatinik • texto: José Joffily • laboratório: Líder Cine • mixagem e transcrição: Álamo • técnico de mixagem: Eduardo dos Santos • equipe Brasília fotografia e câmera: Gilberto Otero • assistência de câmera: Nélio Ferreira • direção de produção: Nélvia Pinheiro • assistência de produção: Fátima Leite • som direto: Armandão

LygiaPape

Brasil, 1991, documentário/ficção, 42 min.

Um filme sobre a obra da artista plástica Lygia Pape. O filme parte das instalações de Lygia Pape para recriar seu universo visual e sonoro.

elenco: Lygia Pape • participação especial: Guará Rodrigues • roteiro, direção e montagem: Paula Gaitán • assistência de direção: Claudia Schuch • direção de produção: Dora Maria Lima • coordenação de produção: Everardo Miranda • produção: Luiz Carlos Godinho • assistência de produção: Margareth Fernandes • assistência de set: Claudinho • fotografia: Dib Lufti • câmera adicional: Johnny Howard • eletricista: Nestor Eduardo Segovia • assistência de elétrica: Leônidas de Souza • montagem: Ana Rosa Donadio • roteiro de edição: Paula Gaitán, Dudu Albuquerque • finalização de imagens: Silvio Albano • design sonoro: Paula Gaitán, Lygia Pape, Carlos Alberto Camuyrano • mixagem: Roberto Carvalho, Rob Filmes • operação de VT: Alberto Campos Brito, Reynaldo Zangrandi Jr.

Azul

Colômbia, 1998, ficção, 16 min

Ensaio cinematográfico realizado na Colômbia na lagoa de ToTa em Boyacá. Variações do Azul, homenagem ao artista francês Yves Klein, inventor a partir de um pigmento azul ultramarino do que veio a ser sua fórmula patenteada conhecida como International Klein Blue (IKB), em 1960.

elenco: Maíra Senise, Juan Pablo Shuk, Torek Izáciga Correa, Carlos Mosquera • roteiro, direção e montagem: Paula Gaitán • direção de fotografia: Jorge Perea Latorre

Diário de Sintra

Brasil/Portugal, 2007, documentário, 90 min.

Diário de Sintra propõe um percurso da memória involuntária, das experiências sensíveis que remetem ao passado. Imagens que ultrapassam a memória e comunicam apenas uma parte de seu segredo, transformam o tempo perdido em tempo redescoberto. Retorno a Portugal 25 anos depois. Retorno ao passado extinto, real e imaginário. As fotos de Glauber Rocha permanecem no tempo, mas os acontecimentos são fluxos: o fluxo do rio, da árvore e do ar.

elenco: Maíra Senise, Daniela • participação especial: Ava Rocha, Eryk Rocha, Paula Guedes, Paulo Rocha, Rui Simões • vozes off: Glauber Rocha, Ava Rocha, Eryk Rocha, Paula Gaitán, Tambla, Matilde, Maiakóvski, Maíra Senise • roteiro e direção: Paula Gaitán • assistência de direção: Clara Linhart • segunda assistência de direção: José Quental, Luis Félix Oliveira • produção executiva: Eryk Rocha, Leonardo Edde, Eduardo Albergaria • direção de produção: Daniela Martins • produção: Claudia Tomaz • direção de fotografia: Pedro Urano • fotografia adicional (Super-8 e fotografias): Paula Gaitán • som direto: Nilson Primitiv

• ontagem: Daniel Paiva, Paula Gaitán • design sonoro: Paula Gaitán, Edson Secco • edição de som e mixagem: Edson Secco • trilha sonora

original: Edson Secco • intérprete: Ava Rocha • arte gráfica: Clarisse Sá

Earp • finalização: Link Digital • empresa produtora: Aruac Produções, Urca Filmes • coprodução: Filmes do Tejo – Maria João Mayer

Monsanto

Brasil, 2008, documentário/ficção/experimental, 21 min.

A passagem pela cidade de Monsanto, em Portugal, é marcada pelo entrelaçamento da natureza com memórias involuntárias.

vozes: Gherasim Luca, Son Corps Leger • roteiro e direção: Paula Gaitán • fotografia e câmera: Pedro Urano, Paula Gaitán • montagem: Joaquim Castro, Paula Gaitán • som e mixagem: Edson Secco • empresa produtora: Aruac Produções

Vida

Brasil, 2008, documentário, 66 min.

Vida é um filme sobre a atriz brasileira Maria Gladys. Vida é luz e sombra. Vida é uma celebração, uma homenagem à potência de estar viva, uma reflexão do que é ser uma atriz brasileira e a possibilidade de se doar com paixão e criatividade.

elenco: Maria Gladys, Maria Thereza Maron, Hugo • direção e roteiro: Paula Gaitán • produção e pesquisa: Pedro Tavares, Ana Sette • produção de locação: Paulo Amorim Moraes • assistência de direção: Fran Mattoso • direção de fotografia: Janice d’Avila • câmera adicional: Eryk Rocha, Paula Gaitán • som direto: Adriano Capuano • montagem: Daniel Paiva, Paula Gaitán • edição de som e mixagem: Edson Secco • trilha sonora original: Edson Secco • trilha sonora: Felipe Flip, Ava Rocha, Art Blakey • finalização: Juca Diaz, Estúdios Mega • empresa produtora: Aruac Produções

Kogi

Brasil, 2009, documentário/ficção/experimental, 13 min.

Kogi é uma viagem imaginária à nação indígena Kogi, situada na Serra Nevada de Santa Marta na Colômbia. Para os Kogi, existe um grande espelho que divide dois mundos, o mundo das percepções, sensorial, do mundo abstrato dos significados, nomeado de Aluna.

roteiro, direção e direção de fotografia: Paula Gaitán • montagem: Eryk Rocha, Paula Gaitán, Ava Rocha, Daniel Paiva • design sonoro: Paula Gaitán

• edição de som: Edson Secco • trilha sonora: Ava Rocha

• empresa produtora: Aruac Filmes • coprodução: Paula Gaitán

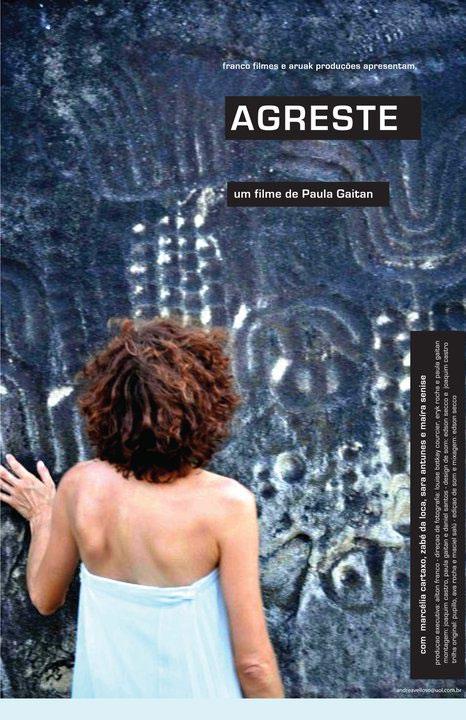

Agreste

Brasil, 2010, documentário, 77 min.

O Agreste pode ser vários lugares, assim como Marcélia Cartaxo pode ser várias mulheres. A atriz é colocada frente à natureza e outras figuras femininas, duplos seus em alguma instância. Destes encontros surgem novas possibilidades de se operar no mundo da representação, que no filme é oriundo da mesma potência imaginária das brincadeiras de crianças em terrenos baldios.

elenco: Marcélia Cartaxo, Zabé da Loca, Sara Antunes, Maíra Senise • direção, roteiro: Paula Gaitán • assistência de direção: Jura William Capella • produção executiva: Ailton Franco Jr., Eryk Rocha • produção: Paula Gaitán, Jura Capella, Francisco dos Anjos Jr., Larissa Bery • assistência de produção: Alessandro Mota, Bianca Caetano, Luiz Carlos Mendes da Silva • direção de fotografia: Louise Botkay, Eryk Rocha, Paula Gaitán • fotografia adicional: Miguel Vassy, Vinicius Toledo • som direto: Phelipe Joannes Simões Costa • figurino: Maíra Senise • montagem: Daniel Santos, Joaquim Castro, Paula Gaitán • assistência de montagem: Anita Rocha da Silveira • desenho de som: Edson Secco, Joaquim Castro • edição de som e mixagem: Edson Secco • trilha sonora original: Zabé da Loca, Maciel Salu, Ava Rocha, Pupillo, Louise Botkay • finalização: Link Digital, Estúdios Mega • empresa produtora: Aruac Filmes, Franco Filmes, Pássaro Filmes

Exilados do vulcão

Brasil, 2013, ficção, 130 min.

Ela conseguiu salvar do incêndio uma pilha de fotografias e um diário com frases escritas à mão. Estas palavras e rostos são os únicos rastros deixados pelo homem que ela um dia conheceu e amou. Cruzando montanhas e estradas, ela tenta refazer os passos dele. Os lugares que ela visita carregam pessoas, gestos, lembranças e histórias que, pouco a pouco, se tornam parte de sua vida.

elenco: Clara Choveaux, Vincenzo Amato, Simone Spoladore, Bel Garcia, Lorena Lobato, Maíra Senise, Ava Rocha, Bruno Cezario, Daniel Passi, Romeu Almeida Ferreira • direção: Paula Gaitán • 1ª assistência de direção: Daniel Lentini • 2ª assistência de direção: Frederico Tariki • roteiro: Rodrigo de Oliveira, Paula Gaitán • direção de produção: Vitor Grazie • platô: Igor Pontini • assistência de produção: Eduardo Yep, Joelma Oliveira Gonzaga, Nathalia Melo • produção de locações: Henrique Frade, Pedro Marcos Oliveira, Leo Pyrata • direção de fotografia: Inti Briones • 1ª assistência de câmera: Cristian PetitLaurent • 2ª assistência de câmera: João Atala • loggagem: Rick Mello • chefe de elétrica: Washington Alves Urso • assistência de elétrica: Sílvio Godinho • chefe de maquinária: Paulo Sérgio Oliveira • fotografia still: João Atala • montagem: Paula Gaitán, Fábio Andrade • assistência de montagem: Marina Meliande, Joaquim Castro, Daniel Santos, Monique Rodrigues • direção de arte: Diogo Hayashi • assistência de

arte: Daniel Kaneko, Fidel Castro Alves • contrarregra: Evaldo Teixeira de Mendonça (Cigano), Tiago Santos (Ciganinho), Marco Andrade, Zebu • figurino: Maíra Senise • assistência de figurino: Aline Besouro, Gabriella Moura • camareira: Simone Andrade Gonçalves de Oliveira

• costureira: Maria José Gomes Pereira • maquiagem: Emi Sato • som

direto: Edson Secco • desenho de som: Fábio Andrade, Paula Gaitán

• edição de som: Fábio Andrade, Edson Secco • mixagem: CTAv –

Roberto Leite • trilha sonora original: Ava Rocha, Edson Secco, Fábio

Andrade, Carlos Issa, Muzzi Loffredo, Thomás Harres • produção de

finalização: Eryk Rocha • finalização: Labo Cine • produção executiva: Ailton Franco Jr., Eryk Rocha • empresa produtora: Franco Filmes, Aruac

Filmes, Mutuca Filmes

Memória da memória

Brasil, 2013, documentário/experimental, 26 min.

O filme é uma colagem – tanto de imagens quanto de materiais que vão do Super-8 ao digital – feita a partir do acervo da própria diretora, que possui um vasto material coletado desde a juventude. Uma espécie de “filme-anotações”, pequenas composições musicais, ensaios do cotidiano.

elenco: Ava Rocha, Catherine Faux, Eryk Rocha, Paula Gaitán, Viva

Auder • vozes off: Eryk Rocha, Maíra Senise, Paula Gaitán, Rodrigo Amim, Vinicius Quintella • roteiro, direção, fotografia e câmera: Paula

Gaitán • produção executiva: Paula Gaitán • fotografia adicional: Pedro Urano • montagem: Maiara Líbano • desenho sonoro: Paula Gaitán, Maiara Líbano • mixagem: Antônio Carlos Liliu • empresa produtora: Aruac Filmes

Noite

Brasil, 2014, ficção, 83 min.

“Porque a noite pertence aos amantes. Porque a noite pertence à luxúria. Porque a noite pertence aos amantes. Porque a noite pertence a nós.” (Patti Smith)

elenco: Clara Choveaux, Nash Laila, Cassius Augusto, Ava Rocha, Negro Leo, Andre Novais, Maíra Senise, Daniel Passi, Mell Brigida, Carolina Caju, Joana dos Santos, Bella, Daniel Fernandes • direção: Paula Gaitán • direção de fotografia, câmera e montagem: Paula Gaitán • produção: Bernardo de Oliveira, Duda Pereira, Paula Gaitán

• fotografia adicional: Inti Briones, Lucas Barbi, Ava Rocha • ilumina-

ção: Anderson Félix • assistência de montagem: Lucas Ferraço Nassif, Marina Carvalho, Daniel Santos • correção de cor: Antoine d’Artemare

• edição de som: Paula Gaitán • trilha musical: Dedo, Baile Primitivo, Thomas Rohrer, Cadu Tenorio, Negro Leo, Cassius Augusto, Savio Queiroz, Ava Rocha, Carlos Issa, Arto Lindsay, Gilmar Monte, Arrigo Barnabé • design gráfico: Lucas Pires • finalização: Azul Que Não Há •

masterização: Tomás Magariños

A chuva no meu jardim

Brasil/França 2015, documentário, 30 min.

O filme é resultado do encontro de Paula Gaitán com Agnès Varda em sua casa parisiense na célebre Rue Daguerre, para falar de resistência (à vulgaridade, à publicidade), da maneira como pensa seus filmes (a partir de estruturas, dispositivos) e do prazer em conceber instalações que libertem o espectador da situação clássica do cinema.

elenco: Agnès Varda • roteiro e direção: Paula Gaitán • produção executiva: Eryk Rocha • coordenação de produção: Joelma de Oliveira

Gonzaga • fotografia e câmera: Daniel Correia, Paula Gaitán, Eryk Rocha • som direto: Juruna Mallon • montagem: Daniel Santos, Paula Gaitán • empresa produtora: Aruac Filmes

Mulher do fim do mundo

Brasil, 2017, videoclipe, 5 min.

Música sobre o devir mulher no mundo contemporâneo, sua emancipação e lutas.

elenco: Elza Soares, Grace Passô, Mafalda Pequenino, Mariana Nunes, René Ferrer, Daniel Passi • direção e montagem: Paula Gaitán • produção executiva: Eryk Rocha • direção de produção: Fernanda Hiraga, Juliano Almeida • assistência de produção: Jéssica Silva • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Lina Kaplan • direção de arte: Diogo Hayashi • figurino: Maíra Senise • direção musical: Guilherme Kastrup • trilha sonora: Alice Coutinho, Rômulo Fróes • assistência de montagem: Sofia Tomic • assistência de arte: Giulia Puntel • adereços: Victor Hugo Mattos

Sutis interferências

Brasil, 2017, documentário, 80 min.

Estudos sobre o som a partir da obra do músico Arto Lindsay e a relação do corpo/câmera com a música. O filme discute a arte de forma tão lírica quanto o próprio trabalho do artista.

roteiro, direção, fotografia, câmera, montagem e design sonoro: Paula Gaitán • produção: Bernardo Oliveira, Paula Gaitán • fotografia

adicional: Daniel Venosa, Fred Siewerdt, Calí dos Anjos, João Arthur • correção de cor e masterização: Tomás Magariños/Azul Que Não Há •

elenco: Arto Lindsay, Paal Nilsen Love

Espaços invisíveis

Brasil, 2018, documentário/experimental, 36 min.

Dois ensaios que fazem parte da série Espaços invisíveis, sobre música eletrônica: DEDO, coletivo multimídia carioca formado por Arthur Lacerda, Lucas Pires e Rafael Meliga; e Ceticências, projeto sonoro de Cadu Tenório, artista atuante na cena eletrônica e experimental carioca ao lado do músico e pesquisador Sávio de Queiroz.

argumento e direção: Paula Gaitán • roteiro: Paula Gaitán, Carlos Issa • direção de fotografia: Lucas Barbi montagem: Carlos Issa • finalização e cor: Brunno Schiavon

É rocha e rio, Negro Leo

Brasil, 2020, documentário, 157 min.

O filme é uma conversa com o músico, poeta, sociólogo e pensador Negro Leo. Ele articula suas ideias sobre o desenvolvimento da música, a política brasileira e internacional, a ascensão das religiões neopentecostais e a obsessão pelas redes sociais, fazendo um paralelo com sua própria vida.

elenco: Negro Leo, Ava Rocha, Uma Rocha • roteiro, direção e montagem: Paula Gaitán • produção executiva: Vitor Graize • produção: Paula Gaitán, Vitor Graize, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Anna Júlia Santos • som direto: Rubén Valdés • direção de arte: Diogo Hayashi • figurino: Negro Leo, Ava Rocha • motorista: Cláudio Dias

• assistência de montagem: Ariela Calanca • edição de som e mixagem: Gustavo Vellutini • trilha sonora: Negro Leo, Ava Rocha • correção de cor: Alice Andrade Drummond • masterização: Matheus Rufino

• projeto gráfico: Thiago Lacaz • transcrição: Ana Resende • tradução: Christopher Mack • empresa produtora: Aruac Filmes

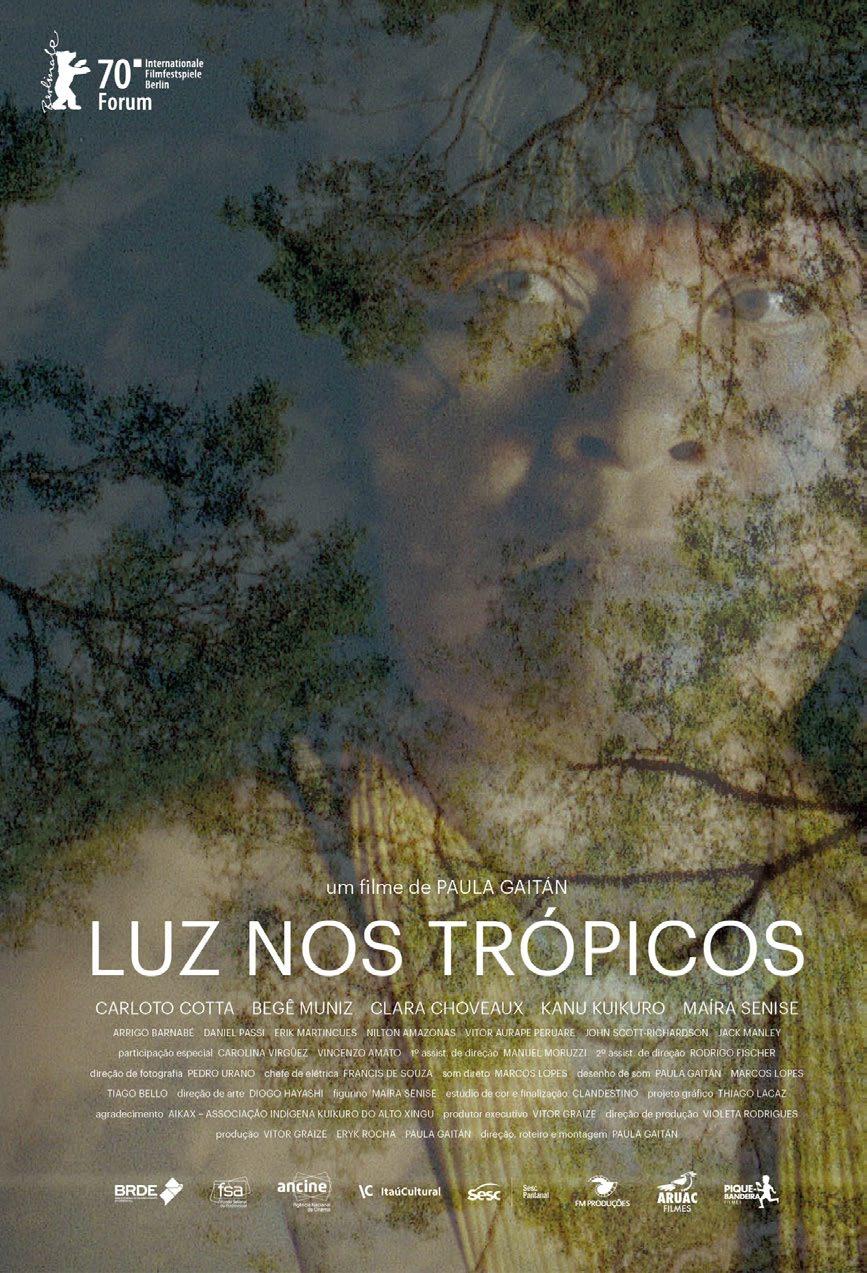

Luz nos trópicos

Brasil, 2020, ficção, 255 min.

Em Luz nos trópicos, a cineasta Paula Gaitán tece uma densa estrutura de histórias e linhas do tempo, enredada por cosmogonias indígenas, cadernos de viagem e literatura antropológica. O filme é um tributo à abundante vegetação das Américas e às populações nativas do continente. Um filme de navegação livre como um rio sinuoso.

elenco: Carloto Cotta, Clara Choveaux, Begê Muniz, Kanu Kuikuro, Maíra Senise, Arrigo Barnabé, Vincenzo Amato, Daniel Passi, Erik Martincues, Nilton Amazonas, John Scott-Richardson, Jack Manley, Vitor Aurape Peruare, Carolina Virgüez, Paulo Nazareth • direção, roteiro e montagem: Paula Gaitán • assistente de direção: Manuel Moruzzi, Rodrigo Fischer • produção executiva: Vitor Graize • produ-

ção: Vitor Graize, Eryk Rocha, Paula Gaitán • direção de produção: Violeta Rodrigues • assistência de produção: Peter Azen, Domingas Ribeiro, Manoel Vieira • direção de fotografia: Pedro Urano • direção

de arte: Diogo Hayashi • figurino: Maíra Senise, Aline Besouro • som direto: Marcos Lopes da Silva • maquiagem: Leon Gurfein • desenho de som: Marcos Lopes, Tiago Bello, Paula Gaitán • mixagem: Tiago Bello •

correção de cor: Alexandre Cristófaro • finalização: Brunno Schiavon • empresa produtora: Aruac Filmes • coprodução: Pique-Bandeira Filmes

• Produtora Associada: FM Produções

Ópera dos cachorros

Brasil, 2020, Experimental, 16 min.

Percurso da autora Paula Gaitán pelas ruas de São Paulo, gravando suas canções e invenções sonoras enquanto caminha.

vozes e cantos: Paula Gaitán • participação especial: Maíra Senise • direção, montagem e design sonoro: Paula Gaitán • design gráfico: Thiago

Lacaz • finalização: Brunno Schiavon • masterização: Eduardo Manso

Let's Dance

Brasil, 2021, documentário, 27 min.

Trata-se de um ensaio breve sobre o pensamento de Jean-Claude Bernardet, importante teórico de cinema, crítico cinematográfico, cineasta, escritor e ator.

elenco: Jean-Claude Bernardet • roteiro e direção: Paula Gaitán • produção executiva: Vitor Graize • produção: Vitor Graize, Paula Gaitán, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • produção de set: Mariana Cypriano • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Anna Júlia Santos • direção de arte: Diogo Hayashi • motorista: Cris Batista • montagem: Cristina Amaral • assistência de montagem: Bruna Carvalho Almeida • som direto: Carolina Barranco, Rubén Valdés • edição de som e mixagem: Rubén Valdés • assistente de edição: Ariela Calanca • correção de cor: Lucas Barbi • finalização: Matheus Rufino • projeto gráfico: Thiago Lacaz • empresa produtora: Aruac Filmes

Ostinato

Brasil, 2021, documentário, 56 min.

O processo criativo do compositor e músico Arrigo Barnabé.

elenco: Arrigo Barnabé & Percorso Ensemble • roteiro e direção: Paula Gaitán • produção executiva: Vitor Graize • produção: Vitor Graize, Paula Gaitán, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de câmera: Elisa Ratts • som direto: Carolina Barranco, Rubén Valdés • direção de arte: Diogo Hayashi

• motorista: Osvaldo dos Anjos, Valdir Luz • montagem: Tomás Von der Osten, Paula Gaitán • assistência de montagem: Guilherme Leandro • correção de cor: Lucas Barbi • edição de som e mixagem: Ruben Valdés • finalização: Matheus Rufino • projeto gráfico: Thiago Lacaz

Promessas e previsões

Brasil, 2021, videoclipe, 4 min.

Videoclipe realizado pela cineasta em película super-8, na cidade de Nova York, para a música Promessas e Previsões, de Chico França, gravada por Ana Frango Elétrico.

elenco: Maíra Senise • fotografia, montagem e direção: Paula Gaitán

• produção musical: Ana Frango Elétrico, Martin Scian • composição: Chico França • guitarra e violão: Ana Frango Elétrico • bateria e trombone: Antônio Neves • rhodes: Martin Scian • baixo: Guilherme Lirio • synth: Alberto Continentino • percussão: Marcelo Costa • colorista: Bruno Schiavon • mixagem e masterização: Martin Scian • finalização: Estúdio Arco • assistente de finalização: Isabel Beitler • créditos: Thiago Lacaz

Sônia Guajajara

Brasil, 2021, documentário, 27 min

Sônia Guajajara é do povo guajajara/tenetehara, que habita nas matas da Terra Indígena Araribóia, no Maranhão, e é uma líder indígena brasileira e política filiada ao Partido Socialismo e Liberdade. O documentário faz parte da série “Os Resistentes”, sobre homens e mulheres que marcaram e marcam a história da humanidade, tanto pelas suas obras ou atuações artísticas quanto pelo gênio das suas personalidades. Inquietos, eles irradiam uma força transbordante de vida inteligente e sensível.

elenco: Sônia Guajajara • direção, roteiro e montagem: Paula Gaitán

• produção executiva: Vitor Graize • produção: Vitor Graize, Paula Gaitán, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Elisa Ratts • direção de arte: Diogo Hayashi • som direto: Carolina Barranco • motorista: Valdir Luz • montagem: Ava Rocha • assistência de montagem: Guilherme Leandro • correção de cor: Lucas Barbi • edição de som e mixagem: Rubén Valdés • finalização: Matheus Rufino • projeto gráfico: Thiago Lacaz • empresa produtora: Aruac Filmes

Steps

Brasil, 2021, documentário/experimental, 17 min.

Paula Gaitán teve as primeiras experiências em sua trajetória como diretora de cinema na cidade de Sintra (Portugal) em 1981. Trabalhando com a película Super-8, a diretora conta que buscou uma visão impressionista do real, com grande ênfase na relação da luz com as paisagens e os objetos, que se incluem no universo do registro doméstico tanto quanto as pessoas filmadas. Ao longo de todo o filme, há especial destaque para as árvores, os animais, a arquitetura, as paisagens rural e urbana, ainda que transeuntes e sua família também estejam presentes.

direção, fotografia, câmera, montagem e produção: Paula Gaitán • design sonoro: Paula Gaitán, L. Borgia Rossetti • trilha sonora original e mixagem: L. Borgia Rossetti • design visual: Thiago Lacaz • correção de cor e finalização: Brunno Schiavon

Se hace camino al andar

Brasil, 2022, ficção, 35 min

A jornada de um homem através do tempo e do espaço infinito. As estradas surgem ao caminhar.

elenco: Paulo Nazaré • roteiro e direção: Paula Gaitán • assistentes de direção: Rodrigo Fischer, Manuel Moruzzi • produção executiva: Vitor Graize, Eryk Rocha, Paula Gaitán • produção: Violeta Rodrigues • direção de fotografia: Pedro Urano • som direto: Marcos Lopes da Silva • diretor de arte: Diogo Hayashi • figurino: Aline Besouro • montagem: Paula Gaitán • música: Ava Rocha • desenho de som: Paula Gaitán • edição de som: Paula Gaitán, Rubén Valdés • mixagem: Rubén Valdés • design visual: Thiago Lacaz • correção de cor e finalização: Brunno Schiavon

O canto das amapolas

Brasil/Alemanha, 2023, documentário/ficção, 104 min.

A visualidade sonora da voz materna. Evocando paisagens históricas e afetivas.

elenco: Dina Moscovici, Luise Busse,Bettina Korintenberg, Maíra Senise, Cecilia Gil Mariño, Marck Arsonge • direção, roteiro e montagem: Paula

Gaitán • fotografia: Rodrigo Levy, Paula Gaitán • som direto: Juliana

Perdigão • trilha original: Maíra Senise • produção: Margarida Serrano

• design sonoro: Rubén Valdes, Paula Gaitán • mixagem: Rubén Valdes

• finalização e cor: Brunno Schiavon • assistente de finalização: Isabel

Beitler • design visual: Thiago Lacaz • tradução: Francisco Vidal, Brunno Schiavon, Luis Fernando Quiroz Jimenez • produção: Paula Gaitán • apoio: Daad Artists (Alemanha)

Uaka (1988)

Uaka (1988)

Programação

8 jun, quinta

15h30 Se hace camino al andar 35 min

Monsanto 21 min

Kogi 13 min

18h A chuva no meu jardim 30 min

Agreste 77 min

19h abertura

20h30 Mulher do fim do mundo 5 min

Noite 83 min

apresentação da sessão por Ana Júlia Silvino, Ava Rocha, Kiko Dinucci, Negro Leo e Paula Gaitán

9 jun, sexta

15h30 Steps 17 min

Azul 16 min

Espaços invisíveis 36 min

18h Memória da memória 26 min

Vida 66 min

20h Ópera dos cachorros 16 min

Sutis interferências 80 min

10 jun, sábado

15h

Luz nos trópicos 255 min

20h Uaka 77 min

após a sessão, debate com Ana Júlia Silvino, Cristina Amaral, Paulo Santos Lima e Paula Gaitán

11 jun, domingo

17h30 O canto das amapolas 104 min

19h30 É rocha e rio, Negro Leo 157 min

apresentação da sessão por Negro Leo

12 jun, segunda

14h30 Encontros: masterclass com Paula Gaitán, parte 1

18h LygiaPape 42 min

19h30 Sônia Guajajara 27 min

Let’s Dance 27 min

após a sessão, debate com Jean-Claude Bernardet, Mariana Queen Nwabasili e Paula Gaitán

13 jun, terça

14h30 Encontros: masterclass com Paula Gaitán, parte 2

18h Promessas e previsões 4 min

Ostinato 56 min

apresentação da sessão por Arrigo Barnabé

20h Exilados do vulcão 130 min

após a sessão, debate com Caetano Gotardo, Fábio Andrade e Paula Gaitán

14 jun, quarta

14h30 Encontros: masterclass com Paula Gaitán, parte 3

17h Diário de Sintra 90 min

após a sessão, debate com Ana Júlia Silvino, Ava Rocha, Eryk Rocha, Mateus Araújo e Paula Gaitán

Filmografia completa

1983 Olho d’água Brasil/Portugal, média-metragem

1988 Uaka Brasil, longa-metragem

1991 LygiaPape Brasil, média-metragem

1994 Arquitetura de uma viagem Colômbia, curta-metragem

Designer Colômbia, média-metragem

1995 Presença ausência Colômbia, curta-metragem

O anjo de Galileia Colômbia, média-metragem

1996 Vôo de condor Colômbia, curta-metragem

Palavra Mulher Marta Traba Colômbia, curta-metragem

Luna Colômbia, curta-metragem

Quarteto Colômbia, curta-metragem

1997 Amor, Beleza, Sexo, Erotismo Colômbia, série

Planeta Parabólico Colômbia, série

1998 Azul Colômbia, curta-metragem

Profeta de Imagens Colômbia, curta-metragem

Cartografias Colômbia, curta-metragem

Estética da Comida Colômbia, curta-metragem

Cerimônia do Chá Colômbia, curta-metragem

Express Colômbia, curta-metragem

1999 Representações paralelas Colômbia, série

Guerra e Paz Colômbia, curta-metragem

2004 Pela água Brasil, vídeo-instalação

2006 Cinema e Pensamento Brasil, série

2007 Pelo Rio Brasil, curta-metragem

Diário de Sintra Brasil/Portugal, longa-metragem

2008 Monsanto Brasil, curta-metragem

Vida Brasil, longa-metragem

2009 Kogi Brasil, curta-metragem

2010 Agreste Brasil, longa-metragem

2013 Exilados do vulcão Brasil, longa-metragem

Memória da memória Brasil, curta-metragem

2014 Noite Brasil, longa-metragem

2015 A chuva no meu jardim Brasil/França, curta-metragem

2017 Mulher do fim do mundo Brasil, videoclipe

Sutis interferências Brasil, longa-metragem

2018 Espaços invisíveis Brasil, média-metragem

2019 Os Resistentes – 1ª temporada Brasil, série

2020 É rocha e rio, Negro Leo Brasil, longa-metragem

Luz nos trópicos Brasil, longa-metragem

Ópera dos cachorros Brasil, curta-metragem

Os Resistentes – 2ª temporada Brasil, série

2021 Ostinato Brasil, média-metragem

Promessas e previsões Brasil, videoclipe

Let’s Dance Brasil, curta-metragem

Steps Brasil, curta-metragem

2022 Se hace camino al andar Brasil, média-metragem

2023 O canto das amapolas Brasil, longa-metragem

Memória da memória (2013)

Memória da memória (2013)

A patologia de cada imagem: o trabalho de Paula Gaitán

Francis Vogner dos ReisO termo “patologia artística” saiu do radar do repertório crítico e da realização, talvez porque o termo ‘patologia’ tenha ficado demasiadamente ligado ao imperativo negativo da doença – algo que se recusa, que não se quer, que causa sofrimento, aquilo sobre o qual se demanda uma ‘cura’. Mas no trabalho de criação, patologia tem a ver com os afetos no sistema complexo de uma obra e nele a sua singularidade anatômica e fisiológica. Paula Gaitán fala, recordando Júlio Bressane, que cada imagem é como um corpo que tem uma lógica anatômica própria, às vezes desviante, um funcionamento próprio e fora da norma, cada imagem tem uma anatomia, e por isso, uma patologia. Pathos (doença) e logos (ciência, estudo).

O termo é rico por estimular uma discussão acerca do trabalho artístico, por considerar uma lógica de criação que não é anterior e ideal, mas que depende das imagens, do corpo singular das imagens e dos sons em que aquilo que pode ser considerado erro, acidente (do acaso, do seu processo fotoquímico ou digital) pode ter um diagnóstico específico. Paula não fala das imagens, dos filmes como corpos vivos, pois as imagens teriam vida própria, são consequência não só de sua excelência prevista originalmente, mas de suas falhas, de seus desvios.

Em uma época em que na discussão sobre o cinema vemos uma certa abstração dos conceitos concorrendo (e rejeitando) com a materialidade das obras, ver uma artista falar do seu trabalho com minúcia e inteligência conceitual e prática não é só deslumbrante por ser pródiga em inteligência, mas é vital. A arte é um ofício em que os sentidos, os porquês, muitas vezes não estão elucidados de saída. É uma busca, não um mero exercício de princípios abstratos. O trabalho do artista é a sua imaginação se sedimentando no mundo e, reciprocamente, as tramas do mundo encontrando uma expressão estética (que não está inscrita na natureza e a olho nu. Ou seja: um olhar e uma intervenção). Nesse trabalho a dicotomia cinema versus mundo não se coloca, pois a arte é um produto do mundo, existe nele, o reflete e a ele se volta. A quem interessa essa separação? O cinema só terá uma importância política quando essa dicotomia for superada. O cinema de Paula Gaitán se fez e se faz nesse caminho. A entrevista com ela segue na íntegra.

Francis: Paula, vamos desde o começo: você é colombiana e, ainda que tenha nascido em Paris, é brasileira, porque vive aqui há muito tempo. Filha do poeta colombiano Jorge Gaitán Durán e da Dina Moscovici, que era dramaturga, diretora de teatro e também cineasta. Em que medida, nessa sua origem transnacional, seus pais te influenciaram? Como foi a origem, não só do seu gosto pela arte, mas também da sua prática artística?

Paula: Ah, eu falo que sou colombiana e brasileira, mas eu nunca falo que sou francesa porque nunca me senti francesa, mesmo tendo nascido lá em Paris, num dia de inverno, no meio de uma nevasca. Eu sou de 1952, mas a Mostra de São Paulo botou uma vez 1954 e foi ficando. Eu nasci quando morreu o Paul Éluard, e por isso que eu me chamo Paula, porque meu pai era poeta, era

apaixonado pelo Paul Éluard. Tenho um livro aqui, que era do meu pai, tem a dedicatória do Paul Éluard e do Picasso. Não quer dizer que o meu pai fosse um desses milionários colecionadores de coisas, ele era um homem, um poeta, que foi chamado de “o poeta da morte e do erotismo”. Ele foi para Paris, e ser poeta, escritor, exclusivamente, era uma coisa muito difícil na década de 1950. Não era das famílias oligárquicas da capital, das famílias quatrocentonas privilegiadas, mas era de uma família do interior da Colômbia, do lugar “mais longínquo do planeta”, que se chama Cúcuta, que é na fronteira com a Venezuela. Ele tinha uma cultura do interior da Colômbia, não era da capital, o que significava muito nesse momento. Ele morreu prematuramente num acidente de avião voltando de Paris em Pointe-à-Pitre. Mas nessa época dele em Paris seu encontro com minha mãe, que era judia, filha de uma família de imigrantes judeus, foi fundamental. Meu avô materno Emilio Moscovici era anatomista e minha avó Rosa Podval professora de russo e outros idiomas, talvez por isso meu fascínio pela sonoridade e a utilização em vários filmes de multiplicidade de idiomas e até de alguns inexistentes e inventados. Eles vieram da Tchecoslováquia para o Rio de Janeiro na Primeira Guerra Mundial. Minha mãe nasceu no Brasil e, curiosamente, a irmã da minha mãe e minha mãe foram também para Paris, com bolsa, e lá conheceram seus futuros maridos, dois colombianos. O fato de estarem em Paris não quer dizer que eram de famílias abastadas ou famílias que iam, como eu vejo aqui os paulistas, para seus castelos parisienses. Eles sempre foram artistas bastante radicais, tanto um quanto o outro, ou seja, eles romperam com as próprias tradições dos seus ambientes familiares, minha mãe estudou cinema no IDHEC, foi uma das primeiras gerações, acho que foi da mesma geração do Ruy Guerra. E meu pai escrevia livros de poesia, mas o que fez dele uma pessoa importante no âmbito latino-americano foi a criação de uma revista, que junto a Revista Sur, do Borges, na Argentina, aglutinou todo o “boom” da literatura latino-americana. Foi lá que o Cortázar começou a

publicar as primeiras coisas, meu pai era muito amigo do Octavio Paz, que era de uma geração acima. E daí meu pai, Jorge Gaitán Durán, fez um trabalho editorial brilhante nessa revista.

Francis: Qual revista?

Paula: Revista Mito, que lembra o trabalho editorial que o Mário Faustino fez no Brasil, criando um pensamento crítico a partir da literatura latino-americana e mundial. Aliás, eles têm histórias um pouco parecidas, os dois morreram em acidentes de avião, não é? O Mário Faustino dirigiu um suplemento literário (Seção Poesia-Experiência no Suplemento Dominical) no Jornal do Brasil. Eu queria fazer um filme sobre isso, porque me lembro que o Glauber falava para mim: “Paula, você tem que fazer algo sobre o Mário Faustino, porque tem uma conexão grande com teu pai”. Eles eram intelectuais, o que se chamava de intelectual na época, eram pessoas conectadas com a história dos seus povos, países, a história política, meu pai tem um livro que estive estudando recentemente sobre a violência na Colômbia. Ou seja, são pessoas que escreveram ensaios, romance… Romance de fato ele não fez, fez uma ópera, “Los Hampones”, outro livro sobre Marquês de Sade, que se chama “Le libertin et la revolution”… Tinha uma personalidade forte e marca uma ruptura na literatura colombiana, até hoje ocupa um lugar muito especial. Ele e minha mãe ficaram um tempo casados, e depois se separaram, então eu fiquei mais com minha mãe. Mas é isso, são pessoas que não vêm da elite, nem da elite econômica nem nada, são pessoas que tiveram posições políticas, estéticas avançadas para época. A minha mãe era feminista naquela época. Então eu acho que isso marcou em mim uma certa coerência política desde muito jovem. Eu não tinha pautas moralistas e religiosas tradicionais que tinha que cumprir em casa, sempre fui muito livre pra decidir. Tanto que quando era pequena fui num colégio onde era obrigatório assistir a aula de religião e eu disse que não ficaria na aula e afirmei

“yo soy atea”. Minha casa era uma casa muito parecida às casas em que eu moro atualmente, não tinha muitos móveis, mas tinha quadros e livros. Não tinha objetos burgueses. Tanto que quando ia na casa das minhas amigas eu queria um sofá, porque minha casa era muito informal, era uma casa com quadros, livros, uma cama qualquer, mas uma boa cama talvez, mas era muito parecido como eu moro. É um gosto particular. E um gosto também pela visão, pelo olhar, pela ideia de consultar livros desde muito jovem. Tenho livros de arte que tenho desde muito jovem, olhava atentamente pinturas, antes mesmo de estudar artes visuais. E não se trata de uma cultura de fazer de você uma pessoa culta socialmente, mas se trata de quase um estar no mundo desse jeito. Não é uma coisa assim “ah, vou botar você para estudar a história da arte. Vou botar você para estudar francês, balé.”

Francis: Sim, na contramão da convenção. Mas em que época você se reconhece como artista?

Paula: Sempre. Eu sempre pintei, e eu sempre escrevi. Tanto que eu tenho poemas publicados. Eu estou em várias antologias de poesia latino-americana. É porque desse lado eu não falo…

Francis: Eu não sabia.

Paula: Nunca cheguei a publicar um livro porque coincidiu com minha vinda para o Brasil, e meu desejo de publicar meu primeiro livro de poemas, que era um livro objeto, nunca conseguiu se materializar. Livro de poemas e fotografias realizadas por mim. E terminou que entrei no cinema, e quando você entra no cinema, só dá para isso, é tão louco, exige dedicação total, que vai abranger todas as outras artes. Engraçado, que eu não sou muito de escrever e-mails, a prosa não é minha onda, mas até já escrevi textos em prosa. Mas a questão do idioma era complicada, porque eu escrevia em espanhol. Se você botar “Paula Gaitán

poemas, poetas”, eu estou em algumas antologias de poesia colombiana, com quinze anos de idade, vinte, vinte e quatro…

Francis: É uma novidade para mim.

Paula: É, mas isso também é algo que eu mesma também não falo muito. Mas já que você me perguntou…

Francis: É porque nos anos 1970 você estuda arte em Bogotá, faz fotos. O que você tem de produção artística desse momento dos estudos?

Paula: Tenho muita coisa. Muitas fotos. Quando o Glauber me conheceu eu já era fotógrafa. As pessoas acham que eu encontrei com o Glauber Rocha e foi paixão, bem, óbvio que foi, mas foi também admiração, tanto dele por mim como eu por ele. Quando eu conheci o Glauber, eu estava em Bogotá e era militante da célula universitária do Movimento Obreiro Independente e Revolucionario, eu já era uma pessoa conhecida, muito jovem, assim, com 23 anos. Não é que ele encontrou uma menina fofa. Não. Eu era uma pessoa que já tinha uma história e estava estudando filosofia e artes visuais e, como eu te disse, eu não tinha experiência em cinema, mas tinha muita experiência já com imagem.

Francis: Mas nesse momento você produzia mais fotos, pintura ou gravura?

Paula: Era fotografia… Eu posso te mandar muita coisa, era desenho, era gravura, era fotografia, era tudo visual. E a escrita um pouco dentro dessa ideia como se fosse objeto, como se o poema fosse um poema objeto. Tem essa tradição no Brasil, do Pignatari, do próprio Arnaldo Antunes.

Francis: Poesia concreta.

Paula: É, poesia concreta. Eu já fazia essas coisas sendo muito jovem. Tenho vários projetos assim, para mim não é nenhuma novidade, aquilo era o que eu fazia.

Francis: Mas você começa a trabalhar com cinema lá mesmo na Colômbia? Você faz alguma coisa em direção de arte, algo com imagem em movimento?

Paula: Muito pouco. Naquela época eu fazia instalações, videoinstalações, trabalhava com imagem em movimento, mas sempre…

Francis: Então você já trabalhava com vídeo nos anos 1970?

Paula: Sim, algumas coisas eu cheguei a fazer. Tanto que o primeiro filme meu, que, aliás, a Ava fala que é o mais lindo, é o Olho d’água. Aquilo que eu fiz no Diário de Sintra, eu já fazia no Olho d’água.

Francis: De que ano que é o Olho d’água?

Paula: Efetivamente eu fui começar a fazer o vídeo em 82. Esse é um material que fiz com fotos, que comecei a fazer quando o Glauber estava vivo, não me lembro, acho que eu fui fazendo aos pouquinhos, sabe? Eu falo muito do Glauber porque foi com ele que começou outro período da minha vida aqui no Brasil, e esse período foi frutífero, justamente pelo olhar que ele depositou no meu trabalho, porque eu poderia ser apenas a namorada, ou fazer outras coisas também, mas ele começou a me chamar para trabalhar com ele. O livro O nascimento dos deuses, que foi agora publicado, tem desenhos meus e dele.

Francis: A primeira parceria de vocês foi em A idade da terra?

Paula: Não, antes eu fiz o cartaz do filme Cabeças Cortadas, que Glauber tinha filmado na Espanha, e a capa do livro Riverão

Sussuarana

Francis: É verdade, o Riverão Sussuarana é anterior.

Paula: Eu já era uma pessoa, tenho a impressão, muito parecida ao que eu sou agora, que trabalhava a partir de uma ideia que desejava desenvolver, somada a muita intuição, com a capacidade de fazer associação de imagens, muito rápido, e vinha desse trânsito da passagem de um dispositivo a outro, do desenho para a fotografia, da imagem estática para o movimento, da fotogravura… Eu não mudei muito, Francis.

Francis: O trabalho da direção de arte em A idade da terra é muito expressivo, é uma colaboração muito evidente porque é o trabalho do Glauber que tem mais força pictórica. Acho que essa força expressiva do seu trabalho é coisa de artista visual, de pintor, um trabalho plástico com as cores e texturas, eu acho que isso está em A idade da terra, que é o filme do Glauber em que isso é mais forte. Como foi essa parceria no A idade da terra?

Paula: Ele me deu o roteiro, que, aliás, é um roteiro onde tinha personagens que não eram exatamente os mesmos que a gente vê no filme, mas tinha elementos visualmente muito potentes. E aí me lembro que estava grávida do Eryk e fomos fazer a pré numa produtora que ficava na Urca, me instalaram numa sala e eu fiz todo o levantamento visual do filme. Esse material se perdeu, deve ter ficado na produtora da Urca, da Tizuka Yamasaki. Então fiz o storyboard e desenhei personagem por personagem. Quando comprei os tecidos, pesquisei a questão cromática dos tecidos, dos adereços, e muitas das coisas, por exemplo, que o Antônio Pitanga usa no filme. Uma lembrança muito bonita, do personagem do (Carlos) Petrovich, do diabo, vestido com chapéu

mexicano e uma singular maquiagem colorida, foi o fato de eu ter pintado a mão, suas roupas e seu rosto, quer dizer, era uma coisa que tinha um certo artesanato no dia a dia, os materiais estavam lá e eu ia me inspirando como se estivesse fazendo um quadro. Que é um pouco como trabalho até hoje. Na realidade, eu trabalho muito parecido, até hoje. Os figurinos dos meus filmes estão sempre disponíveis, se deslocam junto aos atores a todas as locações. Levamos sempre todos os figurinos. A Maíra Senise e a Aline Besouro, que trabalham comigo, sabem que nos filmes de ficção eu trabalho com uma gama de possibilidades imensa e, dependendo da luz específica desse dia de filmagem, e da locação, pode ser repensado o figurino do personagem, entendeu? Existem umas cores já pré-determinadas na pesquisa, é assim um pouco como pintura, existem cores que prevalecem, planos de cor, você trabalha esses planos de cor, eu não vejo figurino como roupa que metodicamente corresponde a um período histórico, a uma época específica, eu trabalho arquétipos e cores, como se fossem planos de cor. Ou seja, se um figurinista vai trabalhar comigo falando “ah, isso está incorreto, a roupa de época tem babado assim, botão assim”, está fora, não tem papo. Então é uma visão muito diferente até do que eu faço. Eu trabalho lógicas diferentes até hoje: espaciais, de cor, de textura, de movimento, de fluidez, de estranhamento, experimentar justaposições e contrastes, e bastante rigor na escolha do que realmente é indispensável. E não aquele figurino naturalista. Então isso permeia também o A idade da terra, onde eu já cheguei com um conceito a partir da leitura do roteiro e, por exemplo, me inspirei numa foto do livro da Leni Riefenstahl, que ela fez na África, para fazer o capacete de búzios que Pitanga usa no filme. Coisas assim, eu vou juntando. Na realidade, meu trabalho é de colagem, de associação, de sensibilidade, de entender essas formas através de uma pesquisa muito ampla. Então nada é aleatório, e tudo é uma criação que se dá depois de pesquisas prolongadas. Assim foi também no A idade da terra. Estou te contando o caso do capacete, que é esse

capacete que foi feito de búzios, da roupa do Pitanga com esses tecidos vermelho e branco, e a estampa de zebra, e o fato de ser uma espécie também de parangolé. Isso tudo sai um pouco dessa ideia associativa de planos de cor, de objetos, entre arquitetura, escultura… O que é interessante é que o Glauber também sabia exatamente o que ele queria, então eu experimentava e na hora ele tirava algum detalhe ou acrescentava algo… Mas o Glauber era a pessoa mais generosa que eu vi na minha vida trabalhando e que oferecia a maior liberdade para a equipe.

Francis: E o que que ele te influenciou no trabalho? O que você acha que dessa parceria de trabalho com ele você incorporou ao teu trabalho? Algum procedimento, alguma relação com a criação, o que seria?

Paula: Acho que a velocidade da resolução dos problemas. Ou seja, de que não dá para trabalhar em tal locação, você transforma a dificuldade em potência, você transforma um pouco essa coisa entre você reinventar o processo todos os dias e você partir para uma nova descoberta. Mas também esse ritmo de velocidade no processo criativo é muito uma coisa que eu peguei do Glauber, porque a gente deitava e no dia seguinte ele mudava alguma coisa na ordem do dia, por exemplo, na sequência do Pelourinho com as freiras, que chega a polícia, como você incorpora isso, esse imprevisto? É um pouco a ideia de você incorporar o acaso dentro da estética, e como você também incorpora o acaso e também a velocidade como isso se dá, inclusive na mise-en-scène, como você cria esse teatro em palco aberto. Essa dinâmica entre os atores e os diálogos também, eu aprendi isso com ele, que os diálogos quase que acontecem meia hora antes. Isso não quer dizer que eu chegue como uma porra louca e invento, não. Eu chego na filmagem com um material vivido de experiência de pesquisa e de mapeamento muito grande de textos, de imagens. Quando termina um filme meu, as equipes ficam com um material

visual vasto. O trabalho que eu tenho com as equipes é muito profundo, com a equipe de arte… Quase que a equipe de arte comandada pelo Diogo Hayashi é a primeira que trabalha comigo, é ela que vai encontrar as locações junto comigo. Para mim, locação tem vida. Não dá para fazer a arte depois do roteiro, fazer o storyboard e você imitar. É o contrário, você vai à procura dos espaços, todo o processo é invertido. Primeiro vem a locação e eu tenho uma vaga ideia de uma ação. Mas essa ação se completa quando eu encontro a locação e a partir disso nasce uma sequência. Quase que a sequência pode nascer, porque me interessa esse espaço, esse espaço simbólico, esse espaço histórico, o que for. Assim, eu não acho que eu seja uma boa aprendiz, porque o Glauber tem outro tipo de cinema, ele é um grande dramaturgo e traz uma questão política bem mais forte que a minha. O político comigo veio de outro jeito.

Francis: Como você acha que entra o político no seu trabalho?

Paula: Eu acho que ele vem pelo radicalismo formal às vezes e pela maneira associativa. Sei lá, eu não sei, porque eu não sei falar muito do meu trabalho, mas é mais por aí, pela maneira como eu exerço essa liberdade. Acho que é mais, talvez, o que eu aprendi também do Glauber, é você não ter limite de se expor e não ter medo dos erros e de se arriscar. Essa coragem, basicamente, é fundamental, me guiou, a coragem dele, em todos os aspectos, me guiou. Eu acho que é uma coragem que me inspira, e muito maior que a minha, porque ele viveu coisas bem diferentes das minhas e provavelmente muito mais radicais, não é? Mas, digamos que é uma pessoa que me marcou profundamente, me marcou por isso, marcou a partir de vários lugares. Mas é isso, sinto que também que ele encontrou em mim um terreno vazio, onde ele pode plantar, uma página sem muitas referências cinematográficas também, porque eu não era uma cinéfila. Ele encontrou uma artista um pouco ingênua, talentosa e muito

curiosa, e eu acho que essa maneira minha, porosa, de receber as coisas, também facilitou muito. De eu não ter uma formação assim acadêmica de cinema já, tudo isso exigiria, talvez, uma personalidade mais crítica. Eu imagino que a relação dele com a Juliet Berto ou com a Helena Ignez foram muito potentes, ele era conterrâneo e da mesma geração que a Helena Ignez, então eles viveram muitas coisas intensas e descobertas juntos. Com a Juliet Berto ele estava vivendo um pouco o que era o cinema europeu, o que era a nouvelle vague, assim, personificado no corpo dessa mulher. Minha história não tinha esse peso, entendeu? Eu vinha, tipo, de outra tribo. Era uma latino-americana, bem mais jovem… Nem tanto, eu era 14 anos mais jovem do que ele, naquela época era uma distância temporal grande, e ele encontrou um frescor n’alguém que não trazia essas referências. É isso, eu acho isso interessante, que eu tenha vivido pouco aquela época. Sacou?

Francis: Você viveu pouco qual época?

Paula: O fato de eu ter sido a última companheira dele, eu não vivi o tempo áureo da vida do Glauber. Cannes, os festivais no mundo, Cinema novo… Eu vinha, por isso que eu lhe digo, mais de um frescor e uma pessoa que não estava em disputa com ele, que estava lá… Não estava em disputa de território, estava lá de uma maneira bem mais humilde a nível de ouvir, de entender, de me deixar levar, sabe? E isso também é importante. Então isso é bom, e por outro lado, eu absorvi essas coisas boas também, positivas, que eu levei comigo para o resto da vida. Que eu levo até hoje.

Francis: Eu queria que você fizesse uma síntese dessa sua trajetória, posterior a esses episódios narrados agora, dos anos 1980, em que você trabalha com vídeo, que que você acha de mais relevante a se dizer sobre o percurso dessa década da qual eu não encontrei muita informação histórica?

Paula: O projeto Olho d’água é desse momento. Mas, assim, entenda uma coisa simples, que não é tanto tempo nos anos 1980, porque quando eu fui filmar o longa Uaka, digamos foi em 85, 86. Eu fiquei dois anos e meio montando. Eu montei em moviola. O filme ficou pronto em 88. Eu ganhei o edital do CTAv (Centro Técnico Audiovisual), mas antes disso eu tinha escrito vários roteiros para o CTAv e não davam certo. E aí eu ganhei o primeiro edital. O filme se chamava Agosto Kuarup e era esse o esse roteiro do Uaka. Foi esse o meu processo. Vamos dizer que o Glauber morreu em 81 e até 82 foi um momento difícil e crítico, eu fiquei viúva com 28 anos, com duas crianças pequenas, então eu fiquei um ano, dois anos, um pouco encontrando um lugar para criar meus filhos. Em paralelo, comecei a fazer o Olho d’água, que é esse filme que é lindo, que tem uns 40 minutos, e tanto que o Leon Hirszman viu esse filme e se apaixonou. Leon foi muito importante, assistiu numa galeria de arte, numa projeção, e se apaixonou. Foi em 1984. Por outro lado, eu fiz coisas com fotografia, participei de exposições de fotografia. Eu tinha essa relação com videoarte, fiz algumas experiências, e digamos que até escrever Uaka em 84, eu já me encaminhei para o Xingu, fui a primeira vez para lá para fazer pesquisa, voltei, e aí depois a filmagem foi entre 1986 e 1987.

Francis: Quanto tempo durou a filmagem do Uaka?

Paula: Durou um mês e meio.

Francis: E o processo todo? Porque você montou o filme também, não é?

Paula: Eu montei com a Aída Marques. E o processo que demorou mais foi a montagem de som.

Francis: Por quê?

Paula: Porque o som já me pareceu mais fascinante que a imagem. Naquele momento já me parecia que eu tinha essa sensibilidade peculiar com o som, então eu trabalhei, me interessei mais. Achei mais fascinante trabalhar o som do que a imagem. Mas eu gostei de trabalhar a imagem. Mas vamos dizer que eu demorei dois anos montando em moviola, todo esse processo, acho que eu fiquei quase um ano trabalhando no som.

Francis: Você falou uma coisa que é importante, que no Uaka o som te pareceu muito mais interessante que a imagem e a questão do som no seu trabalho tem um aspecto sofisticado, complexo. Quando você percebeu que era mais interessante, e o que te dava vontade de experimentar no som? O que havia de instigante nele que você não encontrou no material visual?

Paula: Construir um extracampo. O que acontece é que a metade do som do Uaka sumiu. O técnico de som, que era muito bom, deixou cair na água do rio. Então chegou com ruídos. Então, aquilo que eu tinha era muito menor que a imagem e a gente teve que trabalhar muito a ideia desse som sendo reconstruído de várias maneiras, como você fazer uma salada de alface, tomate, cebola e batata, que era uma coisa que eu comia em Cuba. Na época da escassez, eu passei o ano novo em Havana, que foi a experiência mais linda do povo cubano. Essa experiência da comida me ensinou muitas coisas, que você está no Natal e no ano novo e a escassez pode ser altamente produtiva. Então quando você ia para a mesa, porque a gente foi convidado por uma família cubana para passar na casa deles o ano novo, a mesa tinha assim, uma salada de tomate com cebola, com batata e com alface. Todas as saladas tinham os mesmos elementos, mas todas cortadas de maneiras diferentes. Então o visual era totalmente diferente e você comia aquilo com um prazer enorme. Ou seja, a mesma coisa que a montagem, não precisa ter mil elementos, tinha poucos elementos, mas aquilo visualmente era de

uma beleza e de uma riqueza e de uma potência incrível. Então é isso, a gente aprende que com o som e com a matéria-prima do que a gente filma cada imagem tem um poder extraordinário. Então, cada plano, cada sequência, eu aprendi a utilizar tudo. Tudo, tudo. Não tem material, não tem hierarquias dentro do material. E com os sons a mesma coisa. Na ilha de edição do som, aquilo foi extraordinário, porque eu percebi que aquele não podia ser o fracasso do filme, que eu tinha que construir o som justamente… Então, já que não tinha o som do lago, da laguna, então eu comecei a fazer uma espacialização do som. Então, o que que elas escutariam? Elas escutariam o som das flautas uruá ao longe. Então eu pegava essas flautas uruá que estavam já ao longo do filme e eu ia modificando, ia fazendo associações. Assim, eu aprendi a trabalhar com o mínimo e com o máximo, e o máximo está na imaginação, na maneira como você associa os elementos, como você associa som e imagem, como você cria esses extra campos, como você trabalha a potência da imagem. Ou na repetição da imagem. Ou seja, você pode fazer um longa com cinco planos e com dez sons. É isso, depende da maneira, tudo é uma articulação. Por isso que eu digo que é uma articulação estética dos elementos que você tem nas mãos e de que maneira você organiza e conceitualiza. O conceito é o mais importante.

Francis: O uso da música e o trabalho com som no seu filme são muito especiais, porque eles constituem uma verdadeira paisagem sonora no campo e no extracampo. É como se o som afirmasse ao mesmo tempo na natureza abstrata dele, mas o seu trabalho se esforçasse para encontrar também a origem desse som, tanto a busca do seu aspecto abstrato, o conceito mental da música, a própria experiência da fruição, quanto no material, sua produção, seu trabalho. No sentido, por exemplo, do trabalho dos artistas, no caso do Arto Lindsay, do Arrigo, do Negro Leo, mas também no efeito dessa música sobre os corpos e os espaços. Por exemplo, em Noite. Então sua imagem é uma espécie de ritmo

visual puro. Como que o som determina ou ajuda a compor o trabalho com a imagem?

Paula: Ele vem, às vezes, primeiro. Ele vem em um som, eu ouço o som e já imagino como será a montagem. Não é que ele já preexiste. O som é, de novo, uma questão de encontrar esses ritmos e essas discrepâncias entre som e imagem e ir fazendo essas associações, como eu tenho feito e fiz na Ópera dos cachorros, com minha voz, e isso é um trabalho artesanal e também associativo… É um pouco a relação dos poetas dessa tradição aí, do André Breton, do Paul Éluard… Dessa escritura automática, através da câmera, da mão, da imagem como uma extensão dos olhos, do texto do Stan Brakhage, o “Metáforas da visão”. Então, são os artistas que me interessam.

Francis: O seu trabalho com o som é uma coisa mesmo muito especial, do som como um trabalho da poesia. Eu acho isso muito interessante, porque a poesia é a palavra, e sobretudo, a palavra escrita. No caso do som, o som é uma coisa abstrata. O Ópera dos cachorros é isso, é um trabalho poético no breu, e na tela escura cria uma, várias imagens sonoras. Paisagens. É um filme sem imagem visual, mas que tem muitas imagens, tem muitas camadas, tem uma composição de imagens mentais.

Paula: São imagens mentais, mas isso na obra de muitos diretores é importante, não é? Tem diretores que são permeados por essas inquietações. Tem outros que vão por outros caminhos, que são caminhos mais racionais. Mas a questão da intuição é forte no meu trabalho. Mas não é uma intuição sem base histórica e materialista. Então, é sempre essa contradição, e ao mesmo tempo, os elementos: é o concreto, é o chão, é a terra, e de repente tem esses desvios. Tem um filme que eu acho que é muito sintético, um sintético de quatro horas e meia, que é o Luz nos trópicos onde eu fiz tudo que eu queria fazer durante toda minha vida, sem ninguém me

perturbar, sem medo de arriscar. Entendeu? A última hora e meia do Luz se assemelha ao que eu me tornei, a esse momento meu agora, que eu acho que é um filme rizomático, que é uma combinação de muitos mundos em paralelo, é como se fossem pontos de corte entre vários universos, vários espaços diferentes, de você atravessar um continente assim (faz um som de vôo), já atravessou. Já você está lá, não precisa criar toda uma narrativa para estar lá. Você não precisa ter muitas pontes para ter acesso a esses lugares, a essas imagens que parecem impossíveis de serem conectadas, mas são possíveis de se conectarem, é só você querer. Agora, falando assim parece fácil, mas você tem que ter esse universo dentro de você. Primeiro você tem que conhecer o material de um projeto, e eu trabalho com a memória. Então, quando eu filmo, como estamos sempre perto das imagens, eu memorizo todas as imagens já na filmagem, depois eu repasso o material e estou plena nesse processo. É como um HD (som de teclado), é difícil, meio entre action painting e associativo. É meio um gesto e ao mesmo tempo, mentalmente, é muito rápido. E claro, tudo isso com equipes incríveis que estão perto e que são importantes nesses desafios.

Francis: Paula, vamos tentar definir um pouco o que é esse trabalho da memória na sua obra, porque você definiu para mim a memória dentro de um processo artístico, um processo conceitual de imagens mentais que você articula. Mas a memória também acaba sendo tema e matéria de trabalho como Diário de Sintra e Memória da memória, que são filmes que partem de material de arquivo pessoal e familiar. Ambos constroem uma paisagem poética, articulam um conceito sobre a memória. O que você descobriu de novo em um material de arquivo que você já conhecia? O que você descobriu de novo na montagem?

Paula: É, primeiro que eu acho que a memória é sempre uma construção. Não estou querendo ir contra os historiadores, nem contra os documentaristas. Esses filmes que querem ser muito pontuais e

precisos eu reconheço valor histórico neles e acho muito importantes. Mas quando eu falo de memória, é muito mais aquilo que se apaga do que aquilo que permanece. Então, do mesmo jeito que a memória visual, digamos, é importante para mim, meu instrumento maior são meus olhos. Mas, assim, é a maneira como eu memorizo imagens. Da mesma maneira, eu não memorizo um poema de cor. Eu tenho uma coisa muito estranha, até hoje eu não sei o abecedário total. Eu não aprendo nenhum texto, nunca aprendi nenhuma canção quando eu era adolescente, nunca aprendi a cantar uma música, então eu via minhas amigas cantando música, e eu não sei nenhuma letra de cor. Se você me perguntar meu telefone, eu tenho que ver meu telefone todas as vezes, porque eu não consigo nem memorizar meu telefone. Então, é um problema estranho. É uma falta de memória. E, ao mesmo tempo, é uma grande memória visual. Eu não consigo memorizar um texto, eu entendo, eu leio e tiro um conceito. Mas, por exemplo, o Arrigo [Barnabé], ele fala poemas do Sousândrade, poemas do, sei lá, do Octavio Paz, ele fala mil poemas. Eu tenho atrofia nesse tipo de memória, e tenho vergonha de dizer que eu não sei o abecedário. É verdade, é um problema, é algum tipo de coisa que ainda não analisei, teria que ir num neurologista, mas é algum tipo de atrofia que não me deixa ter esse tipo de memória textual.

Francis: Mas tem memória visual. Como isso funciona criativamente?

Paula: A questão da memória visual é importante. Eu acordo, estou pensando num filme e tenho uma imagem mental e vou atrás dessa imagem, termino encontrando, como uma adivinhação, essa imagem existe e está lá. O mistério das imagens… Então a questão associativa com a imagem, a memorização, a memória da imagem, do espaço, isso é forte para mim. Quando eu fui fazer Diário de Sintra, houve muita coisa que eu apaguei. Apaguei anedotas, apaguei o que as pessoas falavam, apaguei tudo isso. Mas as imagens, eu fui atrás dessas imagens, que não eram exatamente as imagens

que eu tinha vivido com o Glauber. Até porque, eu nunca fui a Monsanto, mas eu me lembrava que Sintra tinha uma atmosfera envolta de névoas e rochas, e eu queria encontrar um espaço que fosse essa Sintra que eu tinha vivido, porque Sintra já não era mais a mesma quando eu voltei para filmar, depois de 25 anos, era uma Sintra cheia de lojas. Então, no encontro das locações eu comecei a mergulhar numa espécie de onirismo, e eu li muito Gaston Bachelard naquela época. Me lembrava muito das mulheres portuguesas, do trabalho das mulheres, como as mulheres estendiam as roupas brancas nos varais. Essa poética do espaço, esses elementos circundando o espaço. Como isso iria se materializar em imagens, a partir de uma certa atmosfera, com uma temporalidade proustiana. E com o som também. Alguns sons que eu lembrava. Então, eu viajei muito para encontrar “nada”, nada encontraria, tudo fugidio, estava totalmente errante, a gente foi com a equipe até a Serra da Estrela, e a equipe falava: “mas por quê que você está aqui? Você veio com o Glauber?”, eu falava: “não, nunca estive aqui.” “Você foi em Monsanto com o Glauber?”, “não, nunca estive aqui”. “Essa casa que você filmou dentro, a cama, você morou aí?”, falei: “não. É outra casa”. Mas era encontrar uma memória que não é traduzível, mas é uma memória, algo que permeia uma memória do corpo, uma memória da memória, um cheiro, uma imagem, um ruído, sabe? Atravessar povoados para encontrar o ruído dos sinos, para encontrar a névoa, para encontrar um pastor, como tem lá no Diário de Sintra. Escalar montanhas para sentir de novo o que seria escalar aquela montanha de Sintra. Porque é isso, os espaços têm mutações também, então, quando você volta para esses lugares, esses lugares já não são aquilo. Então, como passar adiante essas sensações, essa memória que é intraduzível? Então você vai à procura, e o filme é isso mesmo, o filme diz: “caminhos que levam a Sintra, ou talvez, a lugar nenhum”. Mas arte é isso também, não é? Quando você trabalha com materiais, na pintura ou na arte, quando você trabalha a cor, as camadas de cor, aquarela, por exemplo, toda a série do Cézanne, daquela montanha que ele pintava sempre.

Francis: A Saint Victoire.

Paula: É isso. Por quê que a pessoa quer incessantemente filmar a mesma coisa, o mesmo plano, com várias luzes? É isso, isso é um mistério, que leva a gente a criar as imagens. Aí quando você faz as coisas um pouco levado pela intuição, que foi o caso do Diário de Sintra, fui fazer um seminário, uma palestra, uma aula aberta do Roberto Machado sobre o Proust. Foi quase no final da montagem do Diário de Sintra. Aí eu fui lá e ele falou desse livro do Deleuze sobre o Proust, Proust e os Signos, e da memória involuntária. Aí eu me lembro que isso foi um tesouro, porque eu fui lá, comprei o livro e entendi exatamente esse procedimento associativo, sonoro, visual, de uma procura de um imaginário que me levasse a essa concretude, a uma viagem real, mas, simultaneamente, à construção de espaços mentais, imagens mentais, que não eram exatamente os mesmos lugares em que eu tinha ido com o Glauber, mas estava tudo ali. Estava tudo ali. O sentimento, essa memória foi construída assim, a partir dessas lacunas, e da impossibilidade dessa restituição, porque a gente também tinha aquilo, já não pode mais ser mais restituído. Então, eu acho muito interessante quando as pessoas querem fazer esses filmes históricos, muito precisos, com depoimentos. Mas eu acho que todo depoimento é sempre uma ficção.

Francis: Você fez filmes que são retratos ensaísticos em torno da persona de atrizes, cineastas, músicos, artistas em geral. São retratos digressivos dimensionados pelo tempo e pelo atrito das imagens na montagem, e também na fricção entre o documento e a performance. Vemos isso em Vida, que é com Maria Gladys, em Agreste, que é com Marcélia Cartaxo, em Sutis interferências, que é com Arto Lindsay, e em É rocha e rio, Negro Leo, com Negro Leo. Memória da memória não deixa de ser também, um retrato, um autorretrato. O que te estimula nessa retratística?

Paula: Eu acho que os retratos têm essa vontade também de estar terrena, de conviver com o outro, coisa que é importante para mim. Tanto que eu consigo produzir um filme como É rocha e rio, e um filme como Luz nos trópicos em paralelo, porque chega uma hora que aquilo, aquela substância começa a se esgotar e a me esgotar, como no caso do Luz nos trópicos. É porque é como se você estivesse manejando imaginários muito diversos, e às vezes você precisa descer no terreno das palavras. Então, eu faço em paralelo o filme do Leo, que me coloca no eixo, “ó, você tá aqui, você tá aqui nesse momento, você tá viva, estamos no Brasil, esse é o Brasil que tamos vivendo, Paula, estamos aqui”. Não é? E é isso. E às vezes eu acho que isso está sempre oscilante dentro dos projetos meus. É uma curiosidade imensa de ouvir os outros também, porque até agora eu só falo “eu, eu”. Sou muito autorreferencial. Mas, por outro lado, eu sinto que é muito importante ouvir o outro, você se deter e se reconectar com o mundo que está aí. É isso. Eu acho que o fato também de eu ter vindo de outro país, me reconecta de uma maneira, um pouco o que a gente falou, uma certa pureza de informações a nível de tudo. Então, pureza é assim, não é que eu sou pura, eu não sou nada pura. Entender a Maria Gladys, sem ser necessariamente amiga da Maria Gladys. Porque todo mundo acha que eu era amiga da Maria Gladys. Não, eu nunca fui amiga da Maria Gladys, nem da Marcélia. A Marcélia eu conheci na filmagem. O Leo eu conhecia, óbvio, mas também é a curiosidade que me leva a conhecer pessoas sem fazer, por exemplo, uma pesquisa muito grande sobre elas. Mas o tanto que Marcélia me impactou com os filmes que eu vi com ela já foi o suficiente. Às vezes uma imagem com a Marcélia, uma foto, uma imagem foi tão impactante, que me levou a ela. Então, com a Marcélia, no caso do Agreste, nos conhecemos lá. Então é assim, é um pouco um risco que se toma, porque é um trabalho de persuasão, é também uma sedução que se dá, é uma relação que se constrói no plano do próprio processo da filmagem, de você filmar o outro, mas também do outro também se

aproximar. É um trabalho mútuo de reconhecimento, de dois corpos, eu, meu corpo, uma mulher com outra mulher, então é uma espécie de entender esse lado do feminino também no meu corpo através dessa mulher, e entender de uma maneira mais geral em Agreste, porque não é só a Marcélia. Ela é um ponto de partida para entender outras coisas.

Francis: Quais coisas?

Paula: Que as personagens estão aí, também, não só para falarem da sua história pessoal, mas para serem articuladoras de novos espaços. Pra serem mediadores. Elas fazem mediações também com outros espaços. Entendeu? Como no caso da Marcélia, o filme se chama Agreste, partiu dela e era para ela ter feito uma coisa bem menor, e aos poucos ela foi tomando conta de tudo. Ela foi me conduzindo a esses outros lugares. Então, eu acho esse filme lindo, o Agreste. E, ao mesmo tempo, é a memória dela, mas também poder chegar a outros territórios, outros lugares, tanto que tem um momento de uma manifestação de mulheres, de mulheres camponesas do MST. Então o Agreste está apelando, também, através da Marcélia, está falando da minha avó e de outras tantas mulheres. E eu me incluo aí. Então são meio retratos e não são, não é?

Francis: Me parece que a cada filme você reinventa a escritura fílmica no sentido de que de trabalho em trabalho você inventa novos gestos estéticos, códigos específicos, que parecem surgir de uma relação particular das personagens com os espaços. Mas, por mais que os filmes sejam estilisticamente diferentes entre si, me parece que há uma coesão em Agreste, Exilados do vulcão, Luz dos Trópicos e outros… Essa dinâmica de inventar sempre novos gestos estéticos é uma busca sua de saída, ou é uma coisa que você vai se dando conta no processo criativo? Como é que funciona?

Paula: As duas coisas, porque tem uma intenção que é clara, não é só performance e não é só improviso. Isso que eu estou te falando, tem ponto de partida muito concreto, uma concretude que vem da pesquisa. É diferente você ter intimidade com a pessoa, ou você conhecer, ou você fazer, tipo, uma entrevista. Não, isso eu não faço. Ou coisas assim, investigativas, de conhecer exageradamente o trabalho do outro para chegar já com uma espécie de pontos já esclarecidos, achar que você entende suficientemente. Eu fiz isso, aliás, sabe com quem, e levei um esporro? Com o Renato Berta, que é outro filme que você não conhece.

Francis: Não conheço.

Paula: Cara, eu fiz, ao longo desses anos, uns cinquenta documentários com personagens, a partir de personagens. Na Colômbia fiz muitos, muitos, que aliás, estou tentando recuperar agora, e fiz a série Os Resistentes. Dessa série o primeiro é Renato Berta. E eu cheguei lá sabendo que ele era um diretor de fotografia incrível, e eu estava muito assustada e estudei toda a vida do Renato Berta e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, um monte de perguntinhas, muito formais, muito formais, sobre fotografia. Ele primeiro marcou num lugar que era o café mais antiestético do mundo. Era um café de rua em Paris, na Bastille, o mais tumultuado que podia ser, tipo na Lapa. Sei lá, um lugar assim, cheio de lixo do lado. Aí eu cheguei toda certinha com as perguntas e ele olhou e falou assim: “tanta pergunta desinteressante. Você está aqui com uma série de perguntas, vai lá, faz um Google, eu não vou falar disso não. Você tá aqui por quê?”. Aí eu falei “bom, eu tô aqui porque eu não sei porque eu tô aqui. Sabe por que que eu tô aqui? Porque eu sou uma mulher latino-americana, porque você me trata assim, porque você fala que minhas perguntas são isso, então eu tô aqui para um embate, então vamos discutir. Eu não tô aqui pra nada. Se você quiser conversar comigo, então a gente conversa. Mas então a gente zera e você fala sobre o que

você quiser”. Cara, ele me adorou, e é um documentário lindo, é um longa, tem uma hora e vinte. A gente ficou amigo, mas isso me mostrou porque que eu estava lá. Eu apenas queria conversar com ele e chegar a algum lugar desconhecido. E pela primeira vez eu fiz exatamente ao contrário do que eu estava habituada e levei um mega esporro, parecia uma boba lá com um monte de perguntas. Então, foi lindo, porque quando você se entrega ao ato de não saber, de você realmente ir conhecendo aos poucos durante esse processo e de você não chegar tão severa e tão firme, você descobre coisas recônditas. E começou a criar um ambiente de que aquilo ele que ele estava falando, ele estava falando contra o cinema francês, ele estava falando justamente de tudo que não estava escrito no papel, entendeu? Bom, então, isso é um exemplo de como você chegar a um ser desconhecido, que você não é justamente uma jornalista, então você vai descobrindo, você vai com menos certezas e com mais dúvidas e mais curiosidade, eu acho que a coisa rola de uma maneira mais interessante.

Francis: Você falou de uma relação com o personagem que é elucidativa, mas e com o espaço?

Paula: Por exemplo: então eu chego e já me situo do ponto de vista da câmera, então eu sei que, por exemplo, no caso da Maria Gladys, a primeira coisa que eu vi foi a janela. Aí eu já sei o lugar da câmera e aquilo que vai se tornar personagem do filme, que é a janela. Então eu vejo a espacialidade. Eu vejo os pontos de fuga, os pontos principais. Então eu vou agregar elementos que estão naquele espaço. Eu não vou botar a Gladys num lugar idealizado. Mas eu vou criar uma percepção espacial de onde que esses personagens se encontram para entender que lente, que imagem, o lugar da câmera, coisas assim, como qualquer diretor. Mas isso é muito rápido, entendeu? Não preciso de muito tempo para fazer isso. Isso eu faço na mesma hora. Não sei se estou chegando aonde você quer chegar.

Francis: Chegou. Tanto que a próxima pergunta é um passo além, é a questão da montagem. Vendo É rocha e rio, Negro Leo e Luz nos trópicos, seus filmes mais recentes, eu acho que o tempo da montagem desses filmes, a maneira como você monta, é estranho, no sentido de um estranhamento que chama atenção para o corte. Nenhum corte é gratuito, nenhum corte tem o mero efeito de avançar a narrativa ou indicar um significado fechado, mas estabelece um ritmo particular, quase como se os seus cortes nesses filmes fossem viradas rítmicas de uma música. Qual o sentido da montagem para você assim no seu trabalho, pegando um pouco como exemplo esses dois filmes que eu citei?

Paula: Para mim é tudo conceito, assim, o fato de tomar decisões. Eu tomei decisões assim. O filme do Leo ia ser na ordem cronológica, que só seria possível o entendimento dessa lógica do pensamento dele sem manipulação. Essa lógica me parecia importante, que é uma coisa totalmente anti-cinema, porque o cinema justamente cria a partir da manipulação dos tempos e das coisas, você cria mundos artificiais. Então não quer dizer que aquilo seja totalmente entregue, porque tem algumas coisas que tiram um filme dessa modalidade consecutiva, que é, por exemplo, no começo a câmera estar na rua e o filme começar olhando de fora, que é uma coisa que eu nunca fiz, um personagem ir para a varanda, foi uma coisa que na hora eu percebi, que muitas vezes eu falava com o Leo assim, e que muitas ideias podiam ser ditas assim, ele lá em cima e eu embaixo. E depois tem a montagem que é duplicada na subida das escadas. Tem uma subida que é com o Tim Maia e tem outra subida que é quando, finalmente, o microfone consegue entrar com a equipe e o Leo está sentado, e ele até comenta o fato para a Ava. Porque a gente microfonou e ele fala assim: “ah, não fica com medo, que quando chegar aqui a gente começa a falar”. Porque a Ava estava com dúvidas, ela não sabia direito. Então essa parte ficou aparente, mas nem toda. Então depois também essas passagens do movimento da câmera,