SHOMA MUKAIDE

SELECTED WORKS 2021-2024

Mukaide Shoma

大阪工業大学大学

工学部 建築学科

設計第2研究室 (藤井伸介研究室)

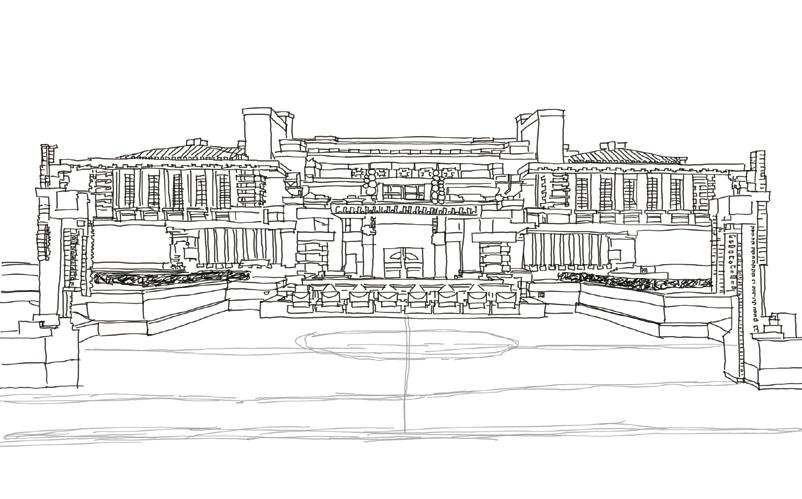

旧帝国ホテル本館

2002.08 大阪府東大阪市 出生

2021.03 大阪市立都島工業高等学校 卒業

2021.04 大阪工業大学 工学部 建築学科 入学 SKILL illustrator Photoshop Archicad twinmotion powerpoint word Excel Lumion

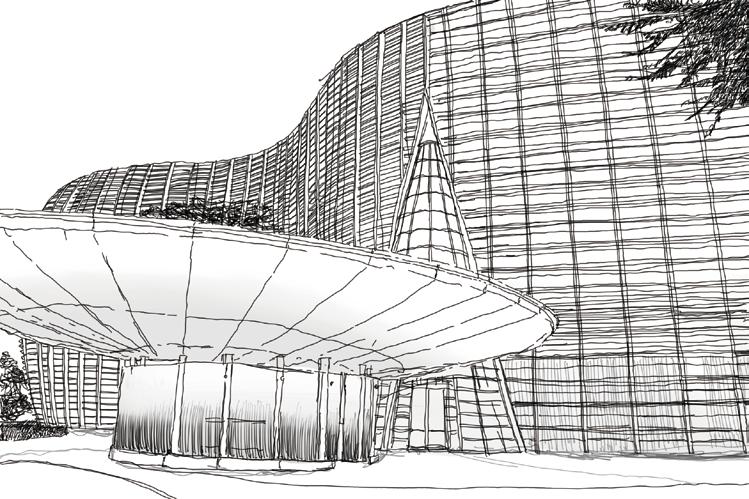

六甲枝垂れ

MY CAREER STUDIO

2年前期第1課題 音楽×住宅

学内講評会選出 最優秀

2年前期第2課題 セカンドハウス

学内講評会選出 最優秀

2年後期第1課題 芸術×集合住宅

2年後期第2課題 ラーニングセンター

3年前期第1課題 道の駅

3年前期第2課題 庁舎

3年後期第1課題 小学校

3年後期第2課題 図書館

学内講評会選出

バーティカルレビュー Grandjury2023優秀賞

バーティカルレビューGrandjury2022選出作品 学内講評会選出

バーティカルレビューGrandjury2024選出作品

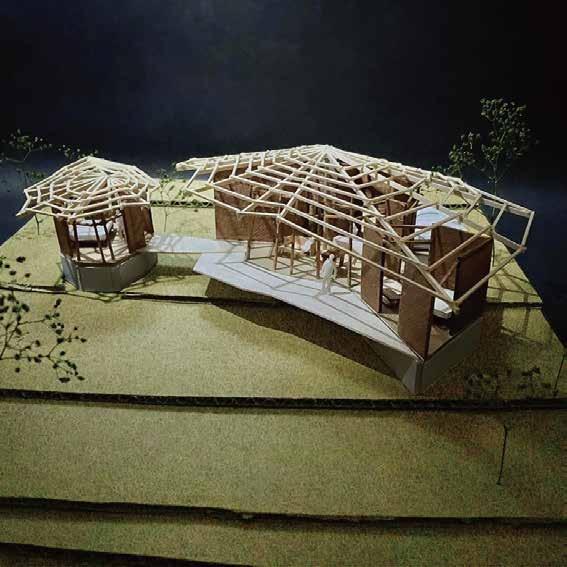

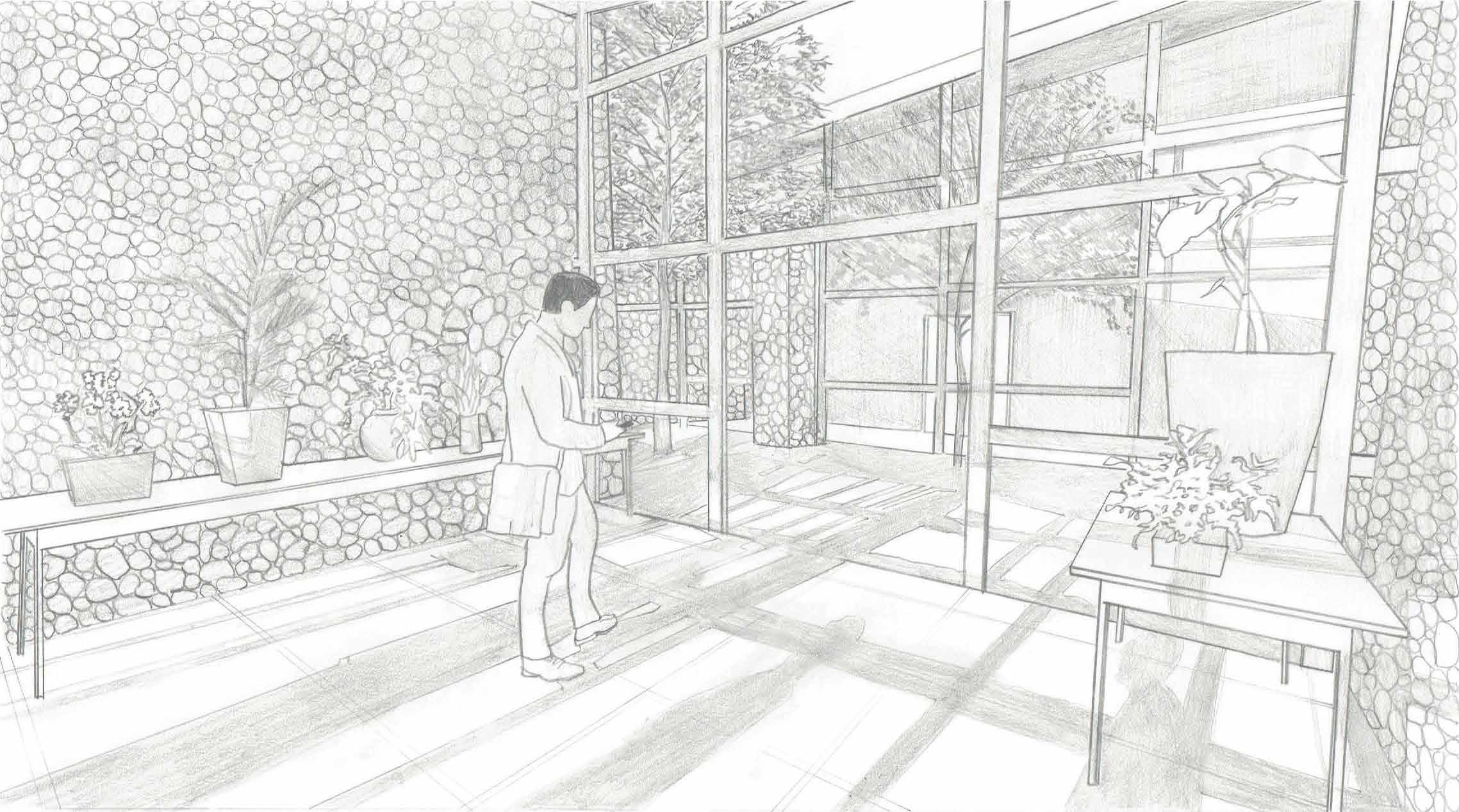

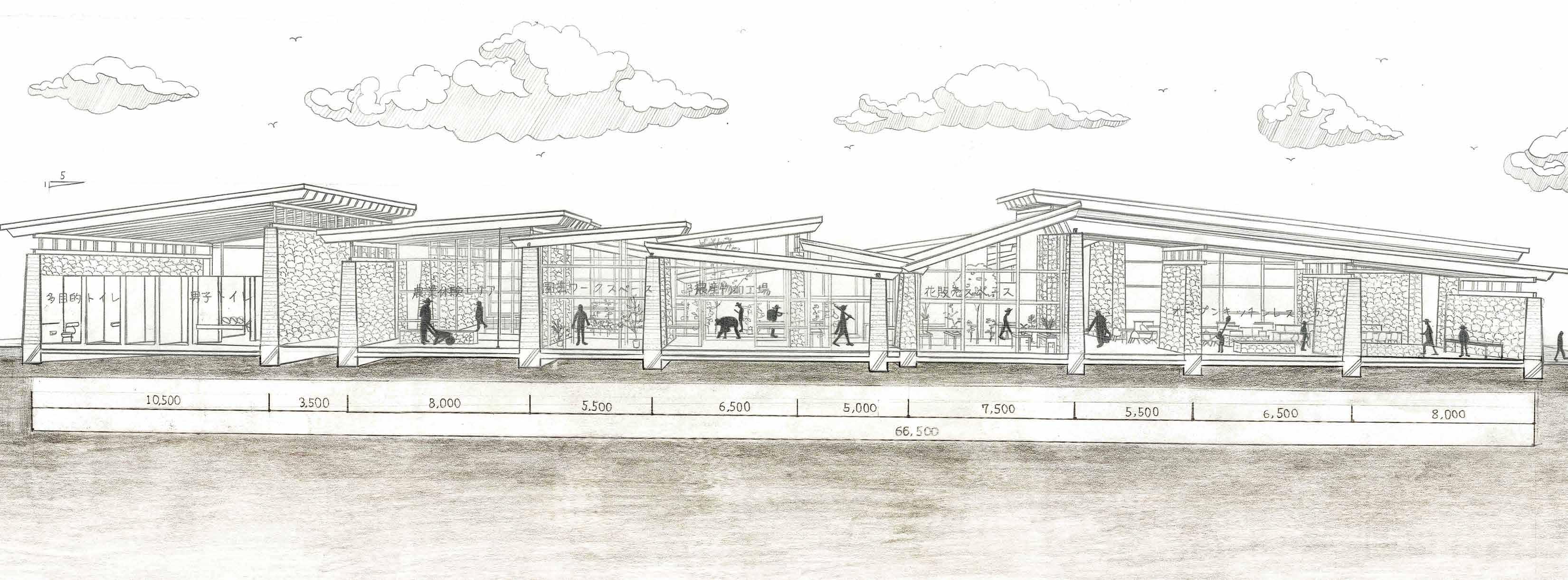

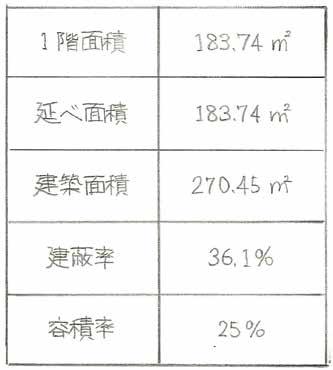

3年前期第1課題 道の駅

畦道 平群の削り取られた石・産業拠点の共生

学内講評会選出

バーティカルレビュー Grandjury2023優秀賞

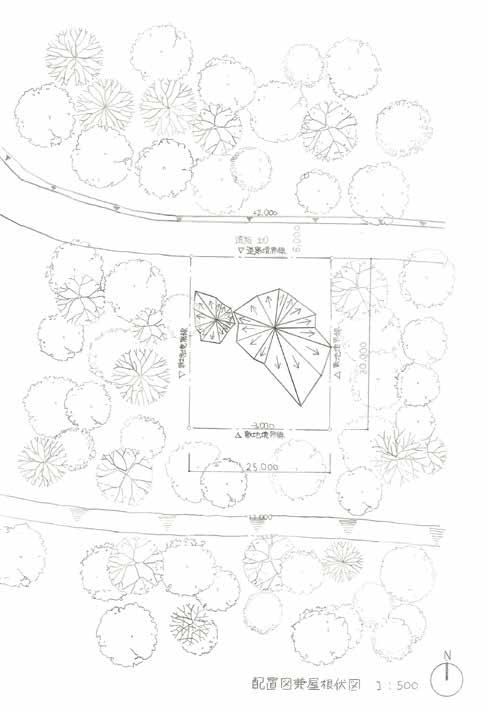

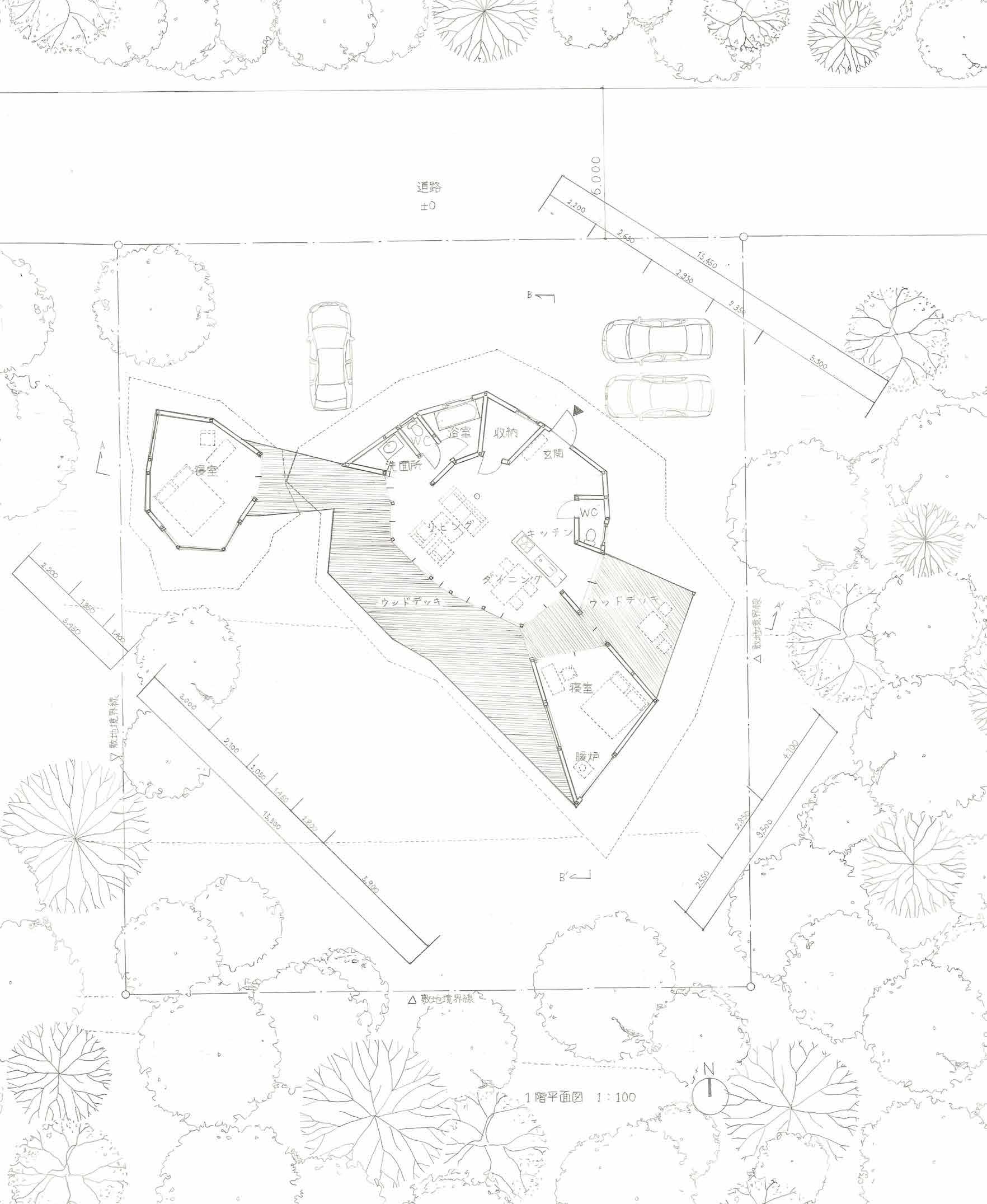

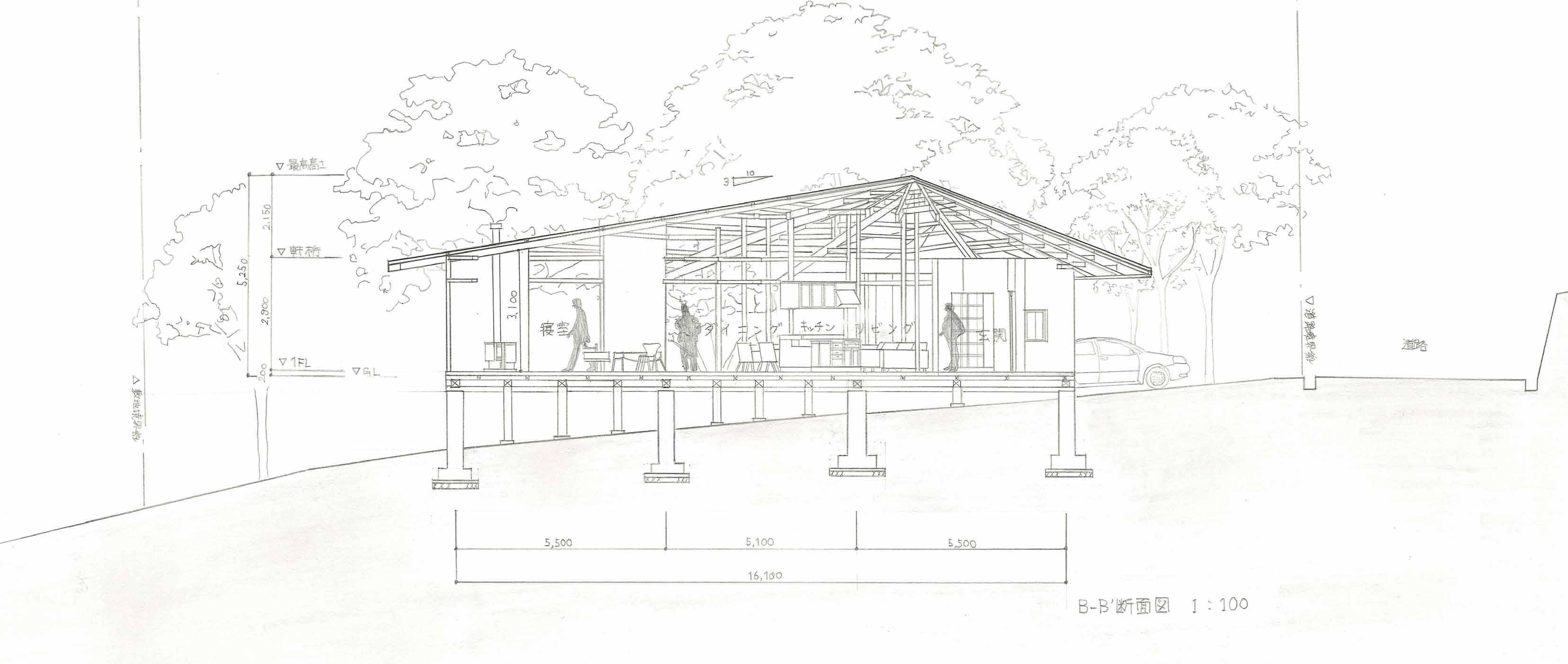

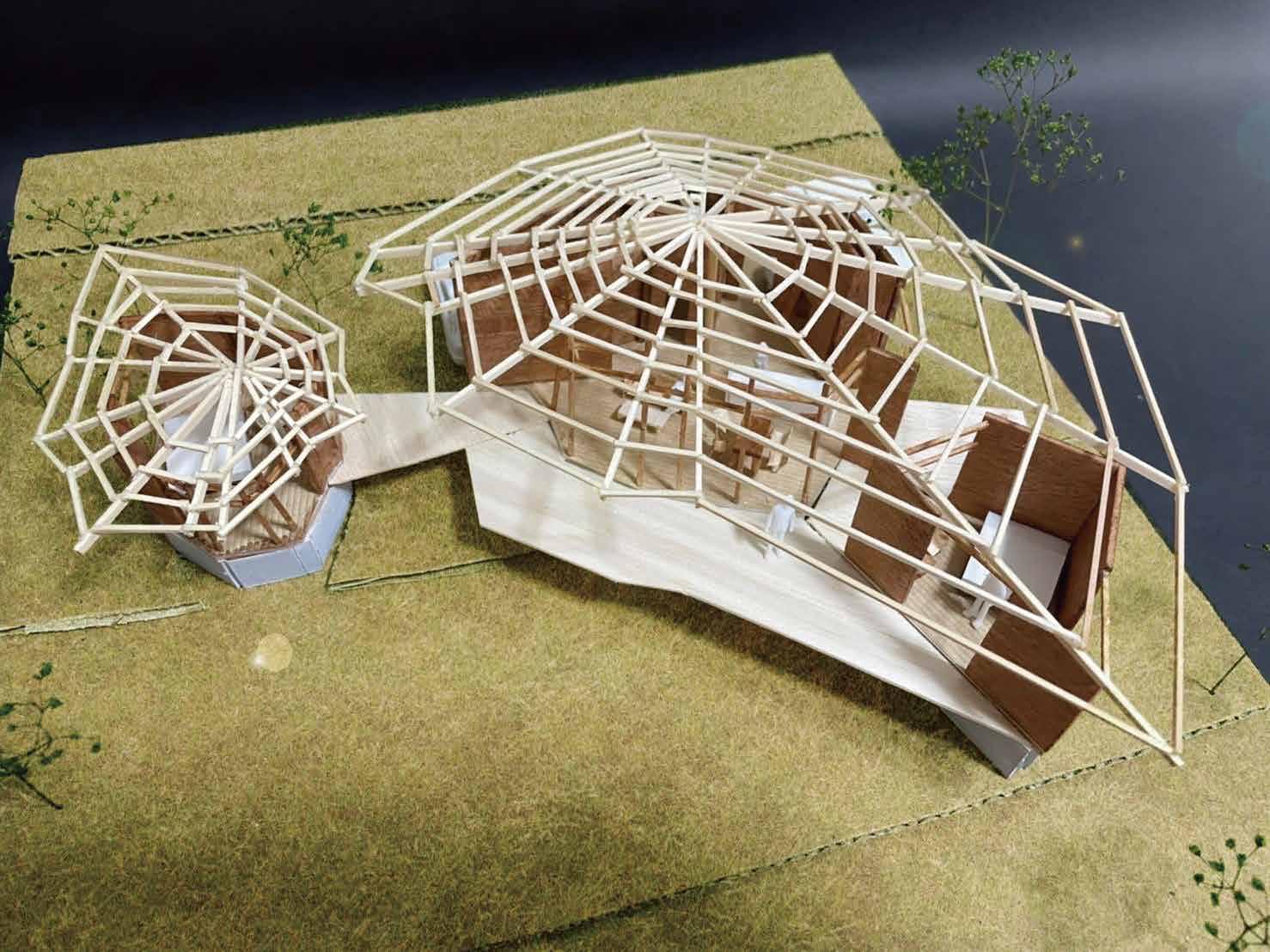

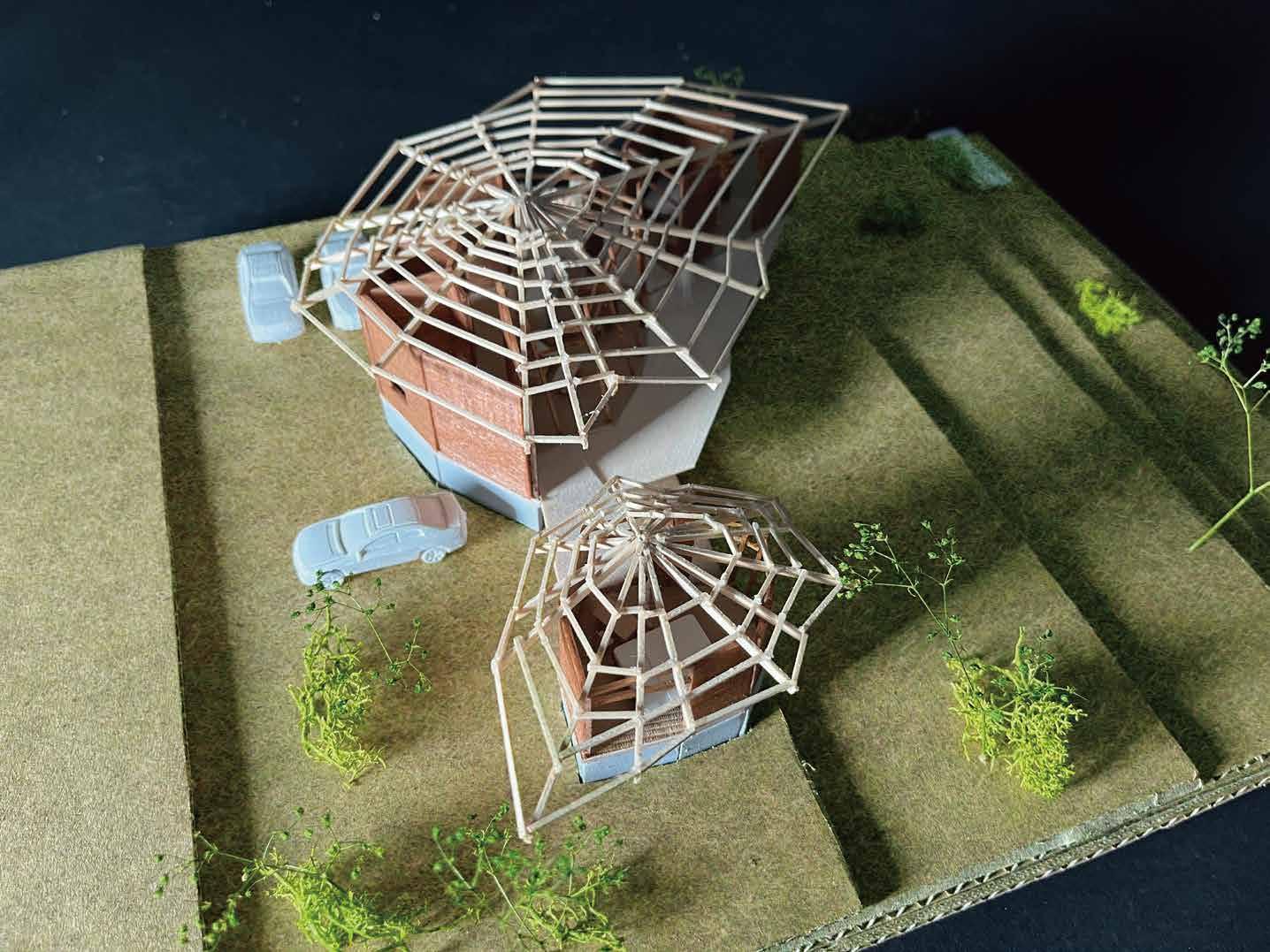

2年前期第2課題 セカンドハウス

蜘蛛の棲み処 都市と乖離した暮らし

学内講評会選出 最優秀

3年前期第2課題 庁舎

Arcade City Hall

学内講評会選出

バーティカルレビューGrandjury2024選出作品

2年前期第1課題 音楽×住宅

層をなす 開口による音との協和

学内講評会選出 最優秀

バーティカルレビューGrandjury2022選出作品

4年前期 建築学会コンペ

食集うとき、再賑する水塚

06 Other works

山のような多様な環境を生み出す建築素材 暮らし

多様で雑多性を生む山という環境は何かを排除するのではなく、受け入れようとする

建築においては、断片、対立性、即興、またそれらの緊張状態などを取り込む余地がある そんな環境を建築をつくりたい。

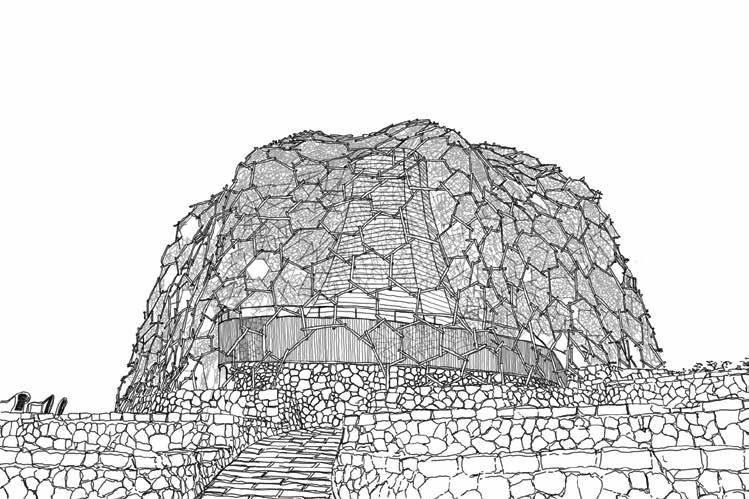

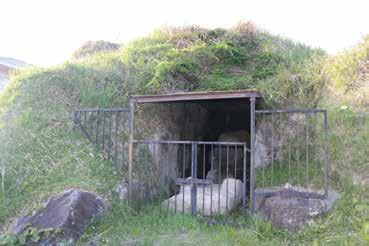

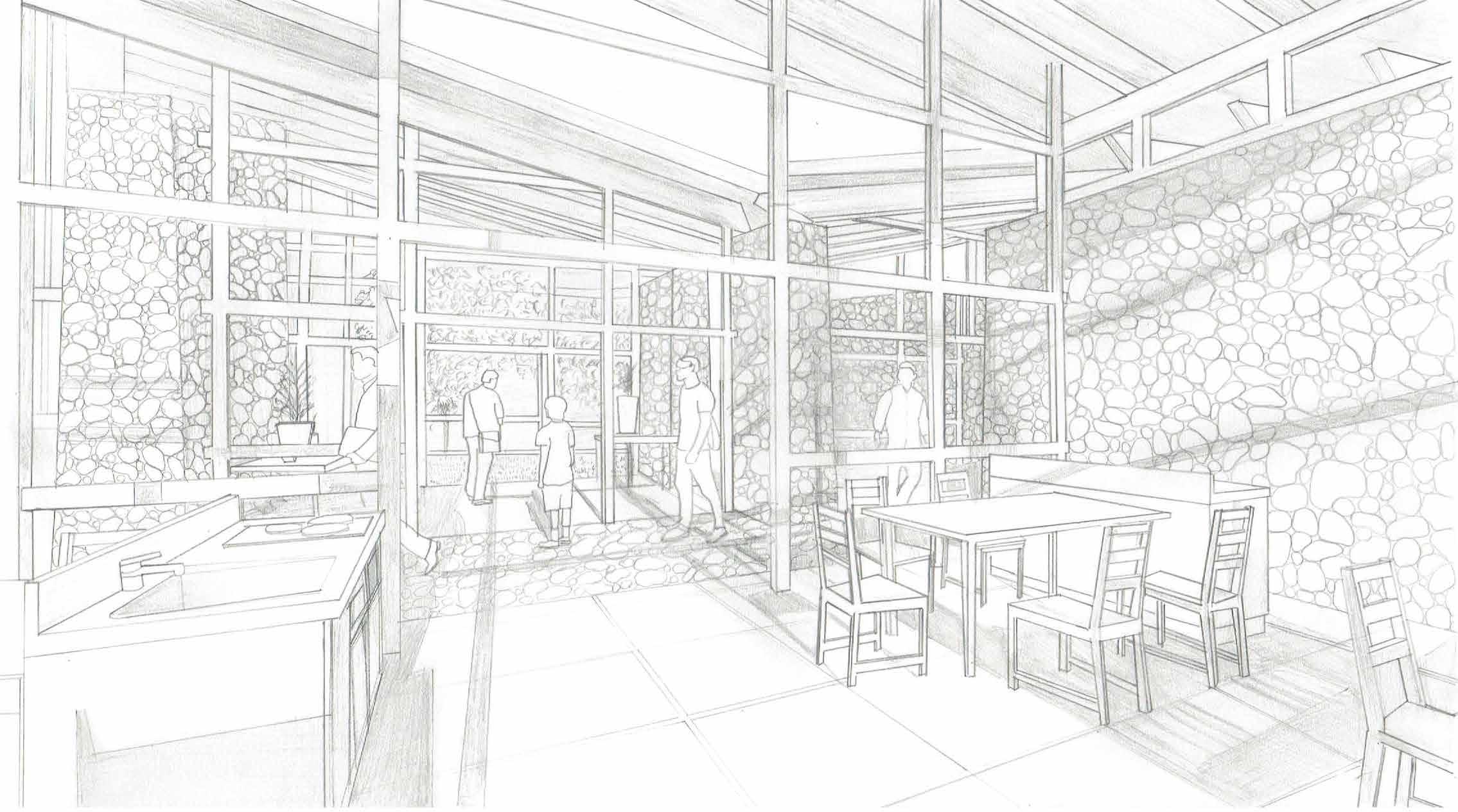

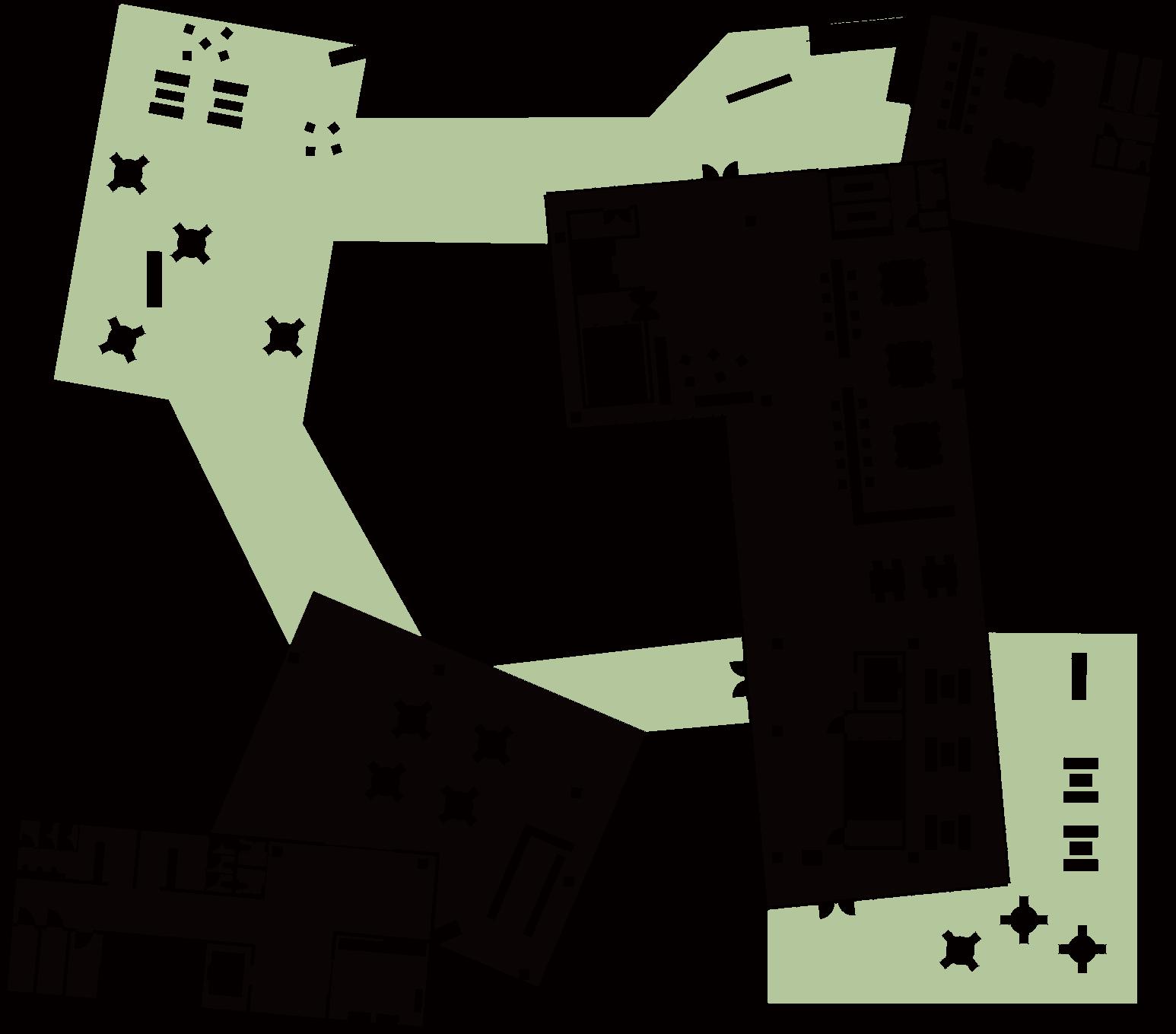

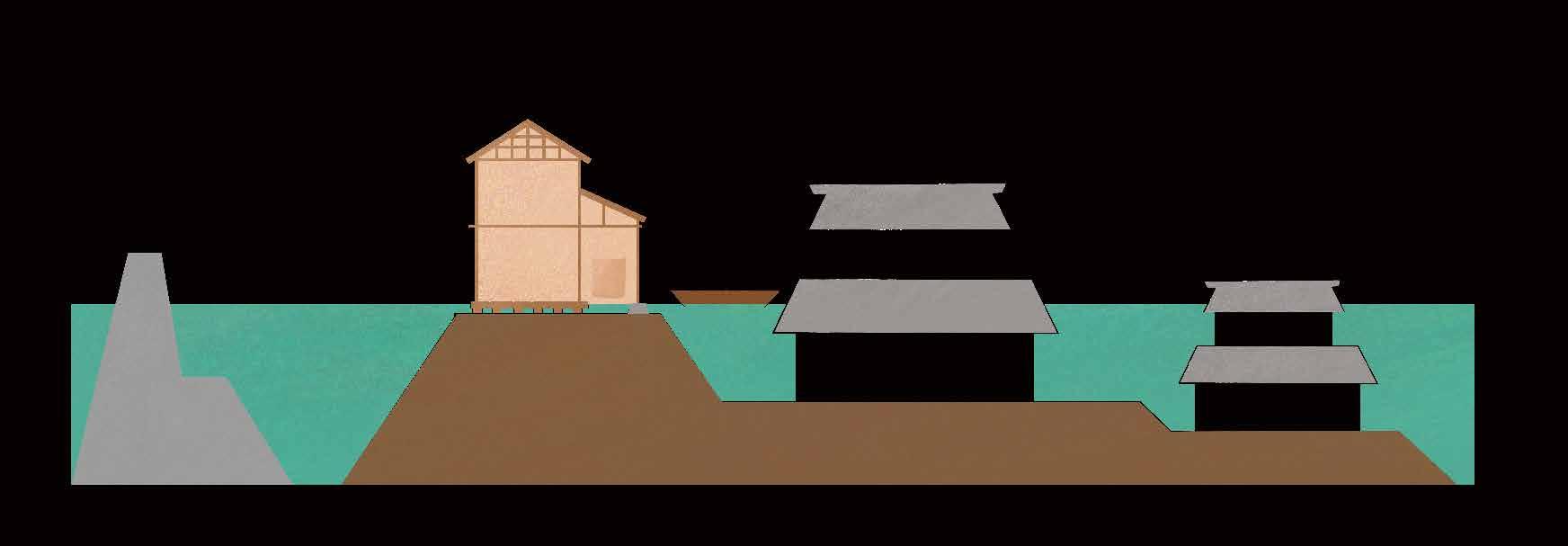

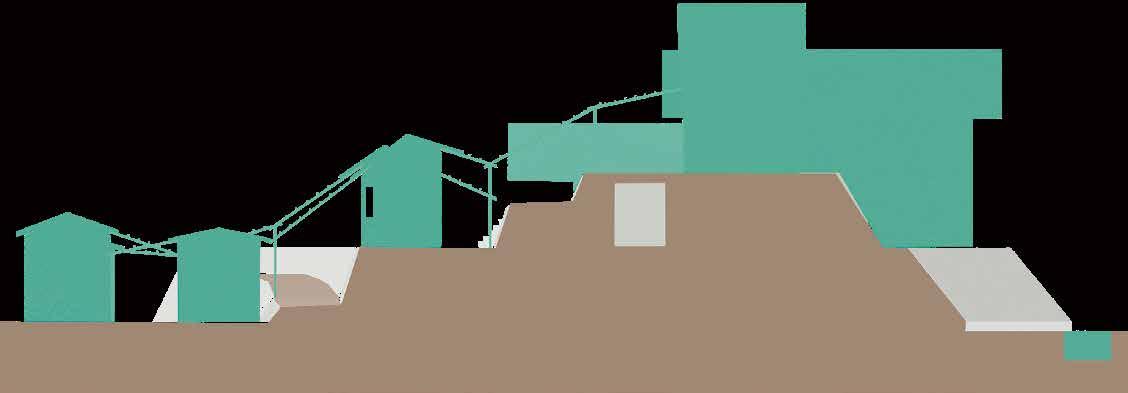

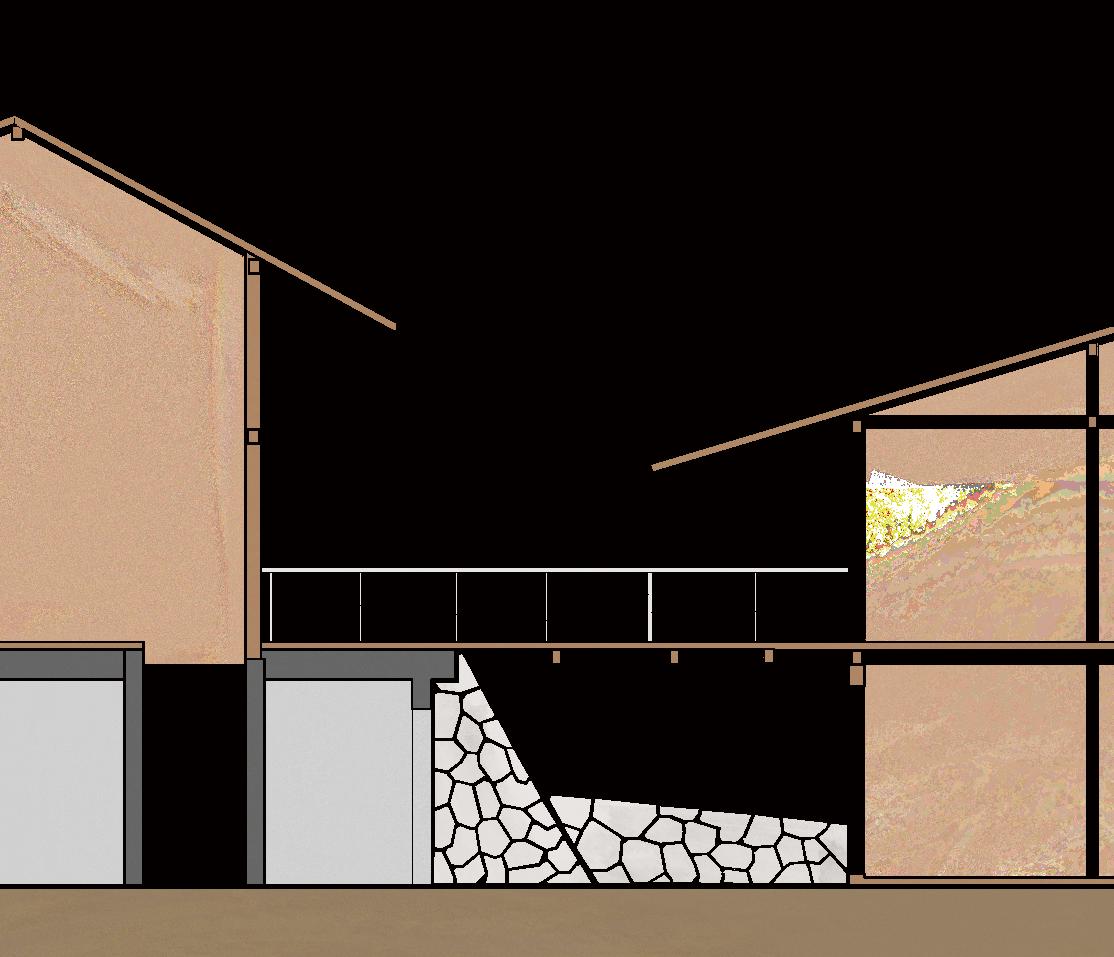

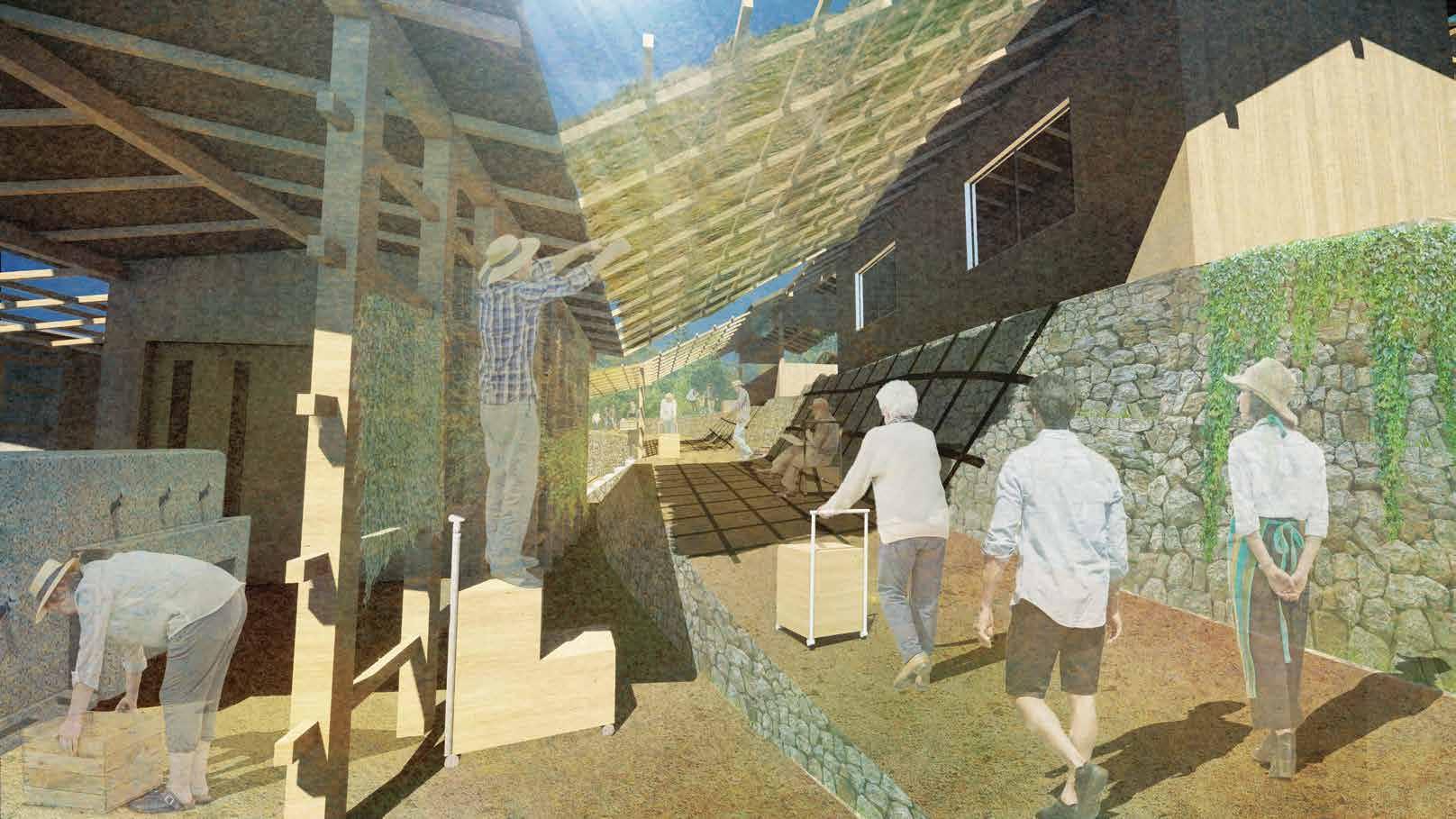

畦道 平群の削り取られた石・産業拠点の共生

-削り取られた歴史-

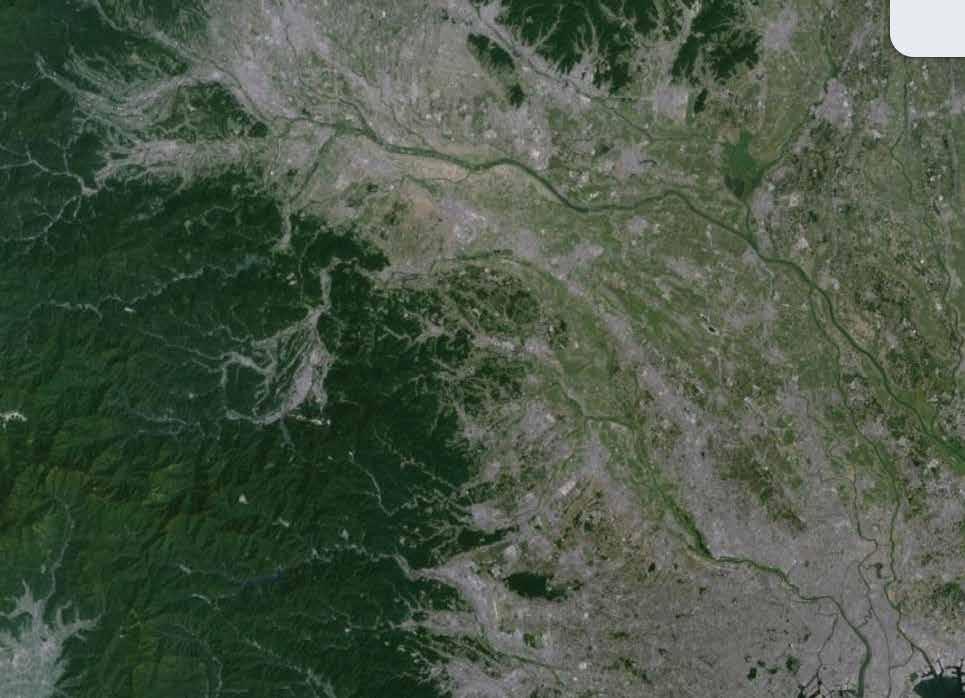

平群町は奈良県の北西部に位置し、西に信貴生駒山系、東に矢田丘陵が北西に連なり、その間に近世まで

平群川と呼ばれた竜田川が南流する。敷地は道路やバイパス、線路など外部からの動線に囲まれており、 平群町の玄関である。

平群は太古の昔から豊かな歴史を紡いできていた。

しかし、都市開発に伴い、人口は増加したが、 史跡という歴史をもった古墳群は減少した。

道の駅として、地域に根付く建築としてそのような 削り取られた歴史を再び積み重ねて、アーカイブして いくことが重要であると言えるのではないだろうか。

Research

01 - 敷地調査 平群町周囲-

平群町は古くから石の採石が盛んであり、敷地周囲には様々な石壁が現れている。

また、生い茂る自然の力は、平群の特徴ともいえる。

Concept

平群町のまち 俯瞰

-石と農業との融合 畦道のような空間-

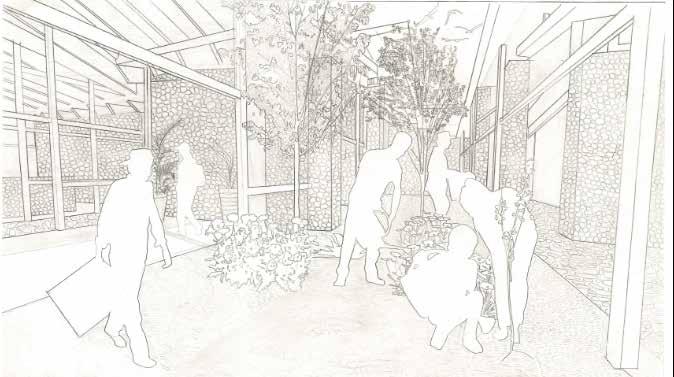

平群町の石と農業を融合させ、地域の特徴である畦道のような道の駅を提案する。

畦道は一般的に粘土やコンクリートで田んぼと田んぼを仕切るが、平群町では石を用いた畦道が特徴である。

畦道のように田んぼと田んぼを仕切るように道の駅の空間自体を石壁で仕切る。

平群の特徴である石と農業を掛け合わせた空間となる。

屋根

瓦:t=15㎜

野地板

針葉樹合板 t=9㎜

天井仕上げとしての活用

梁 ヒノキ @1200 105×390mm

開口部 木製サッシ t=50㎜ @1200

木製サッシ t=50㎜ ガラスt=12㎜

石造壁 t=800㎜

活動を見ることができる市場のような動線。

などの山々方向に対して、角度をつける。

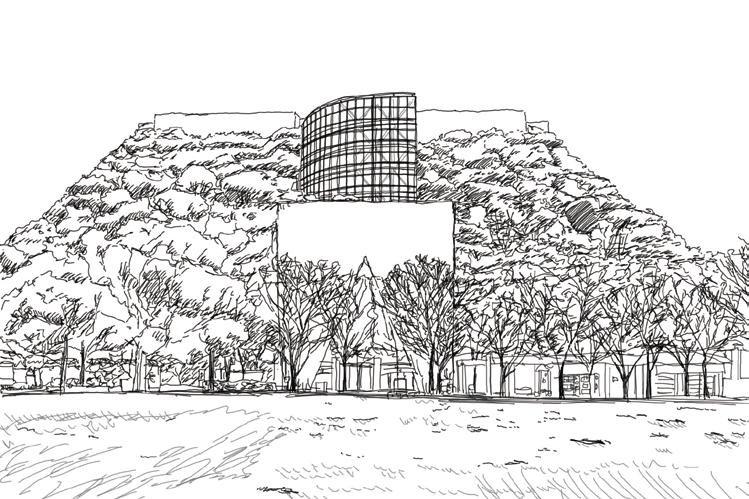

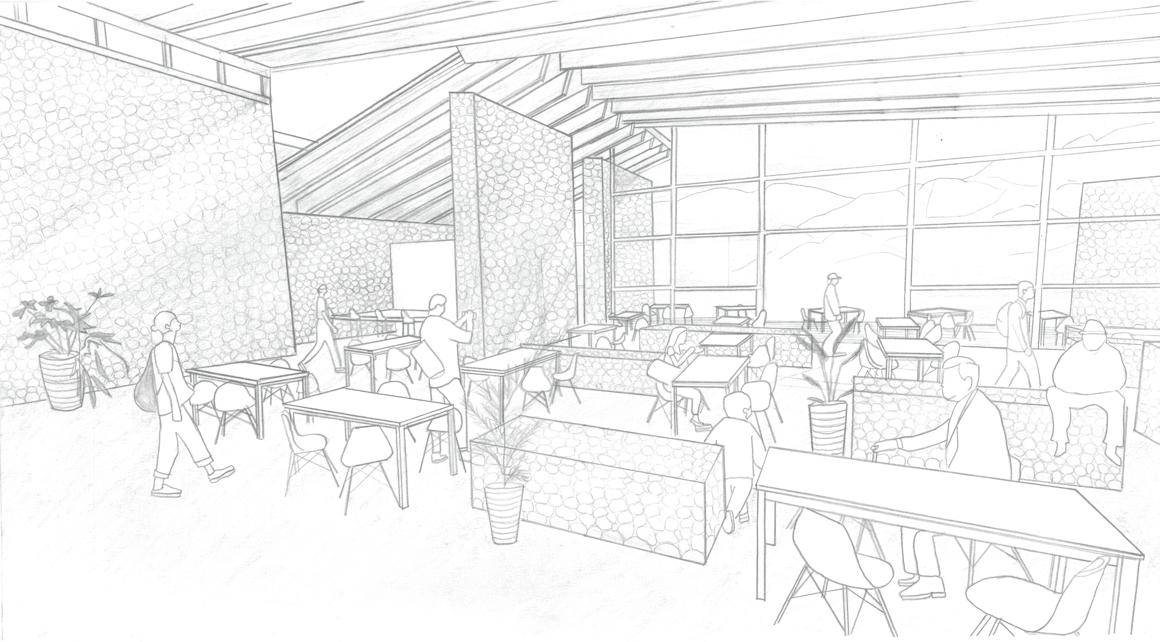

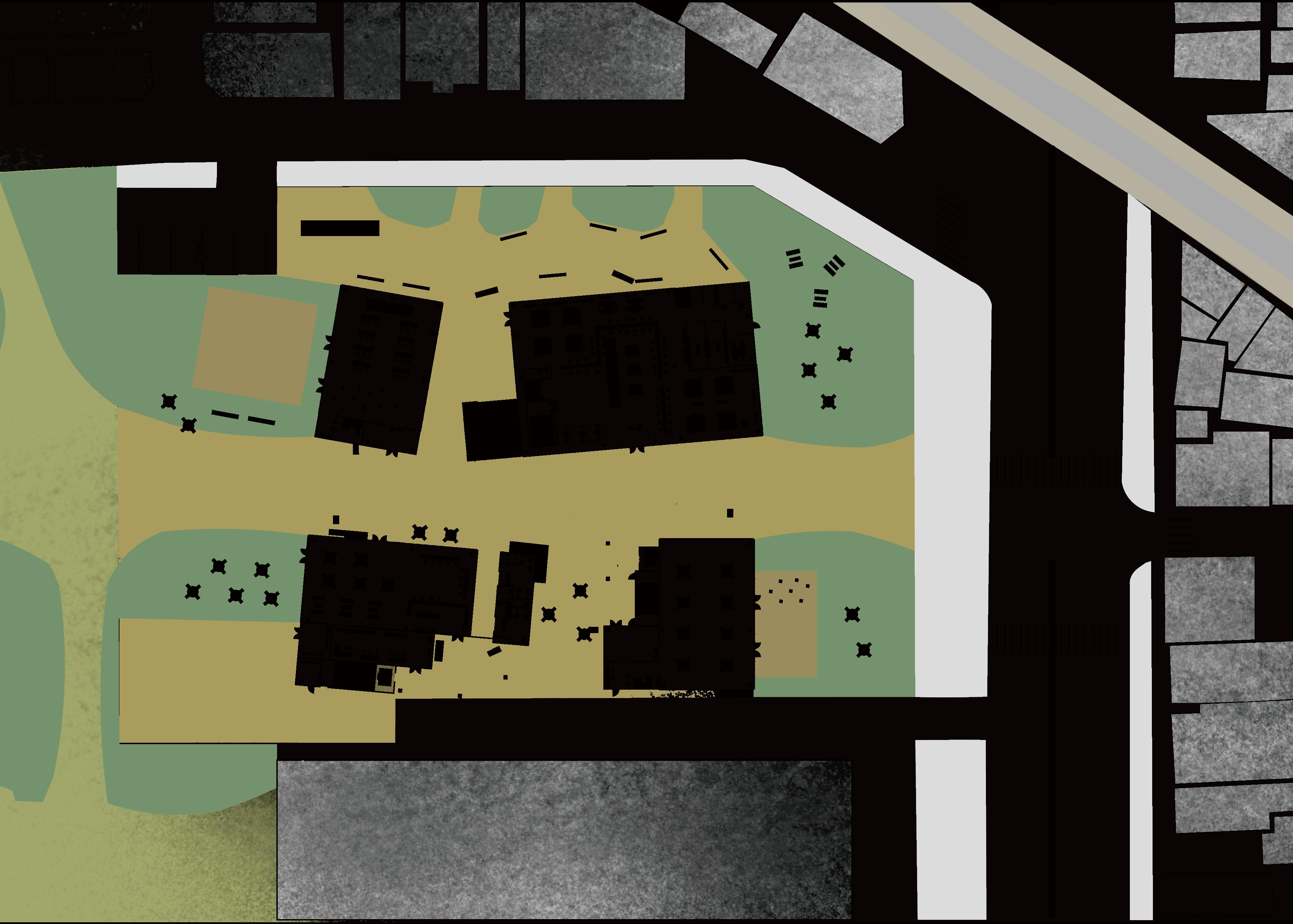

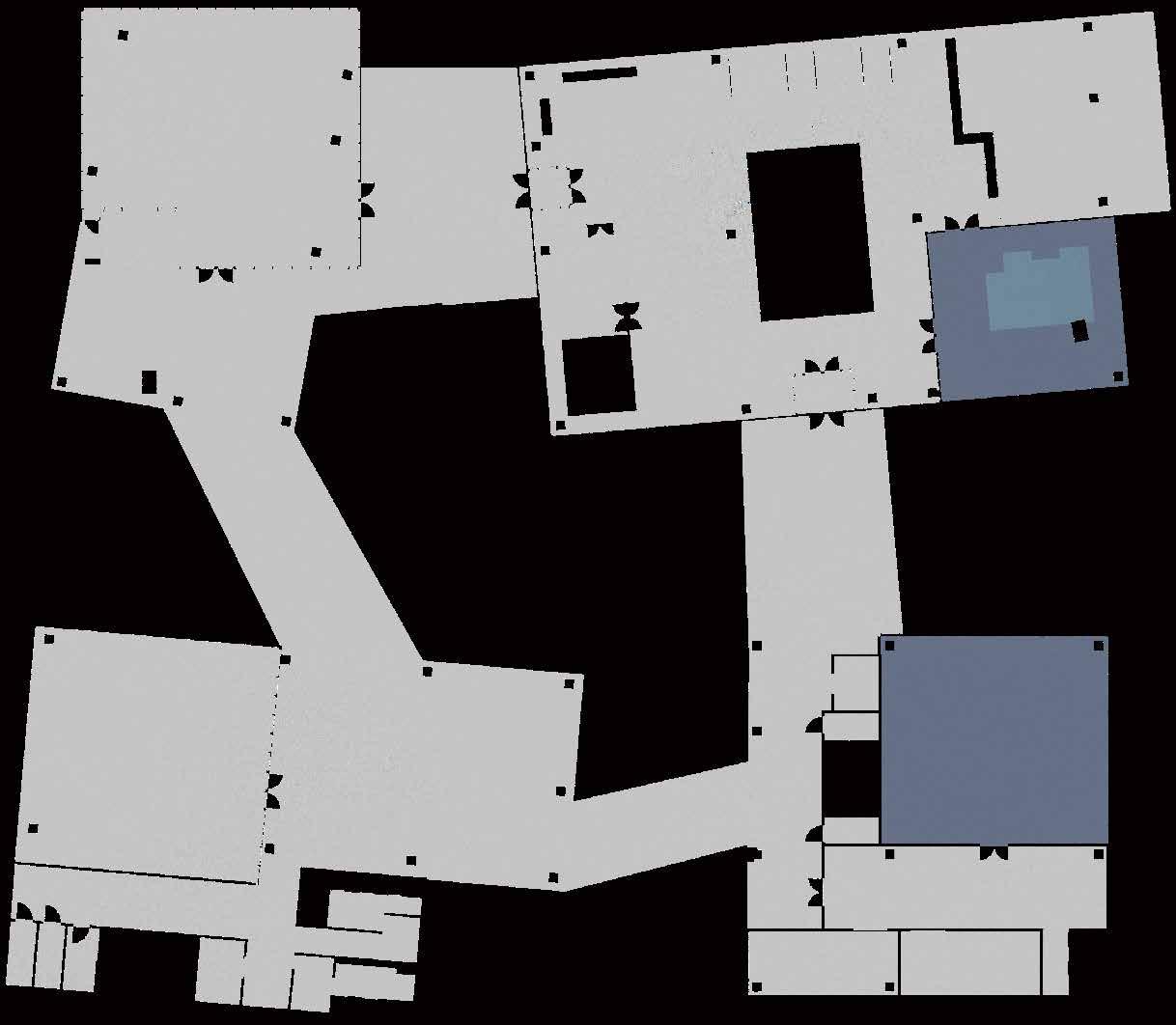

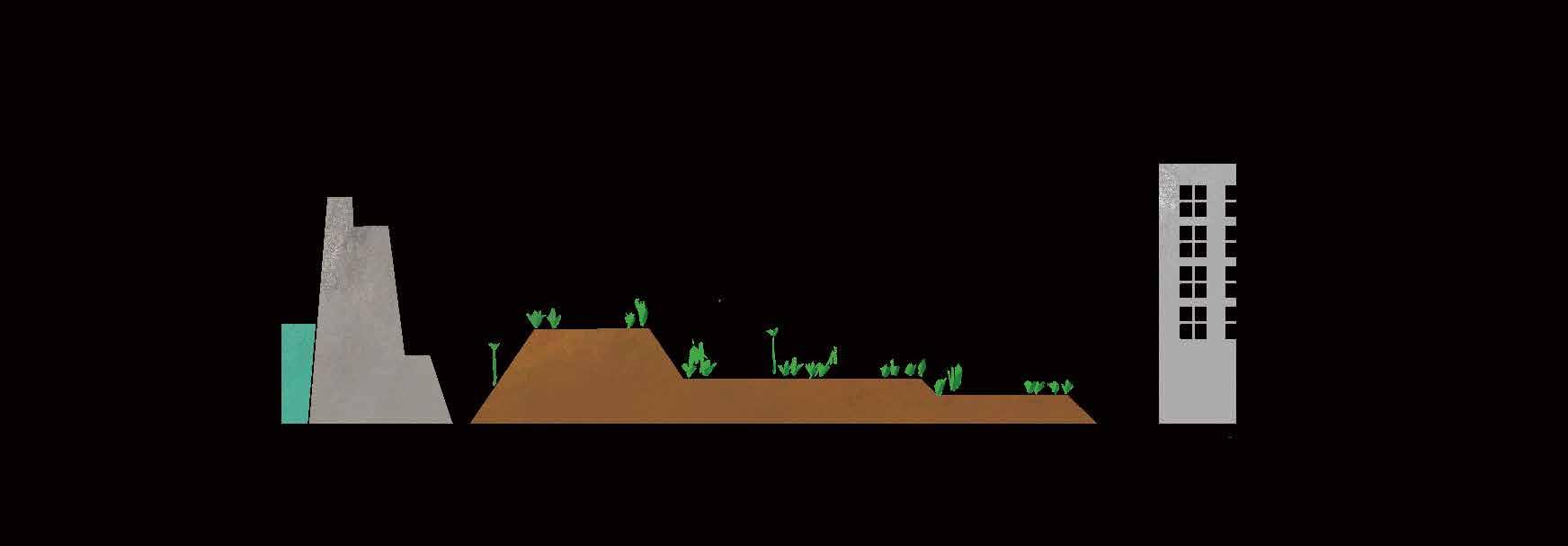

Arcade City Hall

-商いのまち-

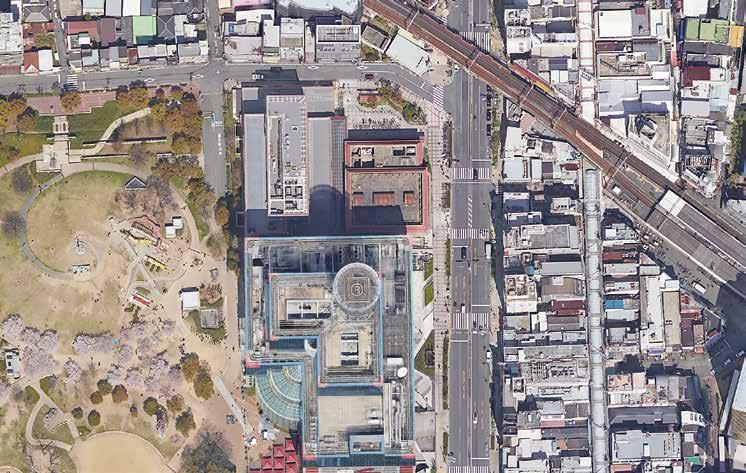

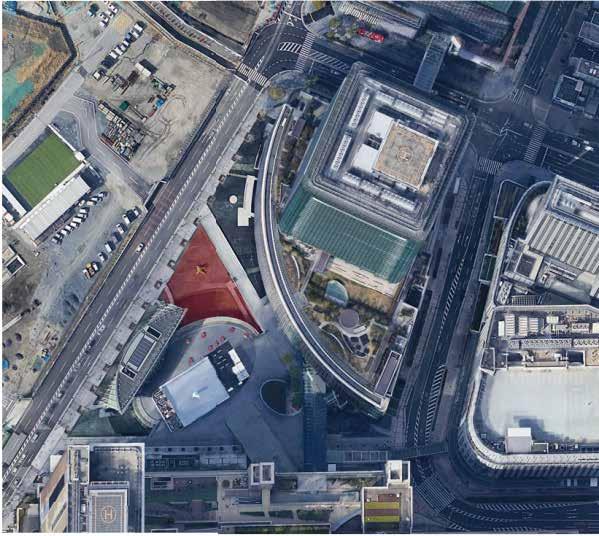

1-1大阪市北区扇町

1-2 新たな庁舎の再考

積層されたハコ

JR天満駅からすぐの扇町は大阪市北区役所の置かれる北区の行政上の中心である。

周辺地域の天満は寺町から発展した商人の町。「てんじんさん」と親しまれる大阪天満宮があり、

日本一長い商店街、天神橋筋商店街の個性的な店が続くにぎやかなエリアである。

周囲には高低差のある建物群が数多く存在し、扇町公園、情報発信のメディアの関西テレビがある町である。

植生

ボリュームのズレ 周辺環境の要素をピックアップし、商店街らしさと周辺環境の植生など それらの要素を組み合わせ、新たな庁舎に挿入することで、 様々なモノがひしめき合い、人と人との交流が盛んに行われる 庁舎が町と呼応する集合体となり、周囲環境をシームレスに繋ぐ。

各部門 (オフィスビル化)

窓口機能

庁舎はあらかじめ目的がないと行かず、閉鎖的で、立ち寄る場として機能していない。

また扇町公園との繋がりを断絶している。新しい庁舎とは、庁舎の賑わいが目に見えて分かり、

地域社会と都市環境の発展を寄与していく、まちの憩いの場となる存在ではないだろうか。

03

-全体構成-

〈既存の庁舎〉

上に積み上げるように、所要室を配置しており、 離れの区民センターに繋がりはなく、独立している。

〈提案〉

ストリートを真ん中に配置し、所要室と渡り廊下を相互貫入 させて配置する。

アーケードは天神橋筋商店街のように全体を覆いかぶさる。

Scene: 4Fの緑化テラス

協力者 大阪工業大学院2年 川上玄 大阪工業大学院2年 井田雅治 大阪工業大学院2年 青山健生 大阪工業大学院1年 神山響 大阪工業大学院1年 吉本楓 計6名

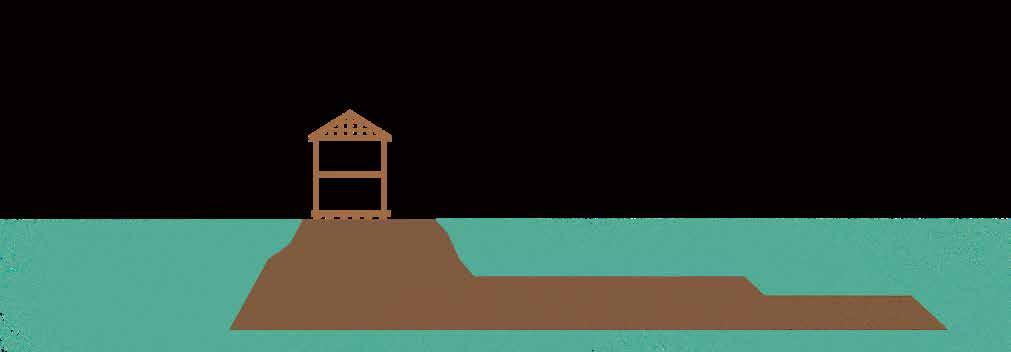

00.背景 協働的関係を築いてきた水塚

かつて利根川流域などの水害が多発していた地域では堤防が決壊 した際に備えて、町民どうしの助け合いのもとで土を盛り蔵を建 て、住居レベルの水防建築である水塚を築いてきた。それは食糧 貯蔵庫や避難所、地域の交流の場として生活の基盤となり、水と の戦いの中で水塚やそれに伴う地形を介した共同体が存在してい

掘る

運ぶ

盛る

整地

独自の地形とコミュニティが形成

拍車をかけ、食糧や空間の共有といった相互扶助の暮 らしも失われかけている。

■水塚の構成

堤防

日常生活

食糧貯蔵庫

避難所 交流の場

水塚を媒介とした協働的な暮らし

b.水塚における相互扶助の暮らし

水塚を持つことができない家は、水塚を持つ家 の盛り土などの整備を手伝い食糧などを共有す ることによって、貯蔵庫や避難所としての機能 相互扶助の暮らしが営まれていた。

<水塚を持つ家>

水塚の機能

食糧や労働力

<持たない家>

c.現状 水塚の空洞化

現状の北川辺は堤防や駅前の整備により水害の危険は去った ものの、水防建築である土盛りをはじめとした独自の地形や

駅前開発 空洞化

新たな堤防

b.コミュニティの希薄化が引き起こす食の砂漠化

フードデザート問題とは食の砂漠化という意味で、生鮮 食品の入手が極端に困難な地域である。埼玉県では引き こもりの高齢者がこの低栄養問題に直面している。これ は地域コミュニティの活動と一定の相関がみられ、水塚 の空洞化や駅前開発によるコミュニティの希薄化が高齢 者の栄養事情を悪化させていると推測される。

<各所でフードデザートが発生> 高齢者 低栄養問題

03.コンセプト 水塚を再構築した新しい食の拠点 “FOOD HUB”

a.食の拠点“FOOD HUB”

水塚の水屋部分に食の拠点であるFOOD HUB を挿入することで、食材が集まり 高齢者が生鮮食品にアプローチが可能になる。

そこでかつての水塚のように互いに補完しあいながら自らの身体を投じてこの環境 を整えることでコモンズを再構築していく。

FOOD HUB

b.“FOOD HUB”によるコモンズの再構築

高齢者はFOOD HUBの生産ラインの各工程間の食品移動を担う媒介者となりこの環境を整えていく。この体 験を経て健康と主体的な外出という身体的・精神的な自己変容を獲得する。

食の砂漠化

<高齢者>

生鮮食品

FOOD HUB

加工 販売 /調理 /飲食

高齢者は生産ラインの 各行程間の食品移動を自身の シルバーカーで運び、 最後に買い物カートとなる

<シルバーカー×買い物カート>

04.プログラム 食産業の集約による連続的な活動と自己変容

際限なく分業化された食産業は生産者と消費者の分断を生む。

加えて、農家単位で工場が持てない現状で、機能を集約し、みんなで共同で 使う加工場やキッチンは農業のポテンシャルを高め、生鮮食品を提供する。

FOOD HUB

主体的に 整備

変容 参入

COMMONS

自己変容

高齢者は健康的な心 身と仲間ができ、主 体的なな外出を好む ようになる

<高齢者>

加工場不足・後継ぎ問題 地域に開く

加工場共有

知る

<地域住民>

農家単位で収穫後処 理場や加工場が持て ないため共有する。 販売や知られる機会 にもなる。

<農家>

収穫後処理 廃棄物

加工場 運送 消費者

農家から

調理 / 飲食

道具 シルバーカー×買い物カート 高齢者は道具を用いて食品を運ぶ媒介者となる。 組み合わせで用途が変わる。

<脚立> <椅子/テーブル>

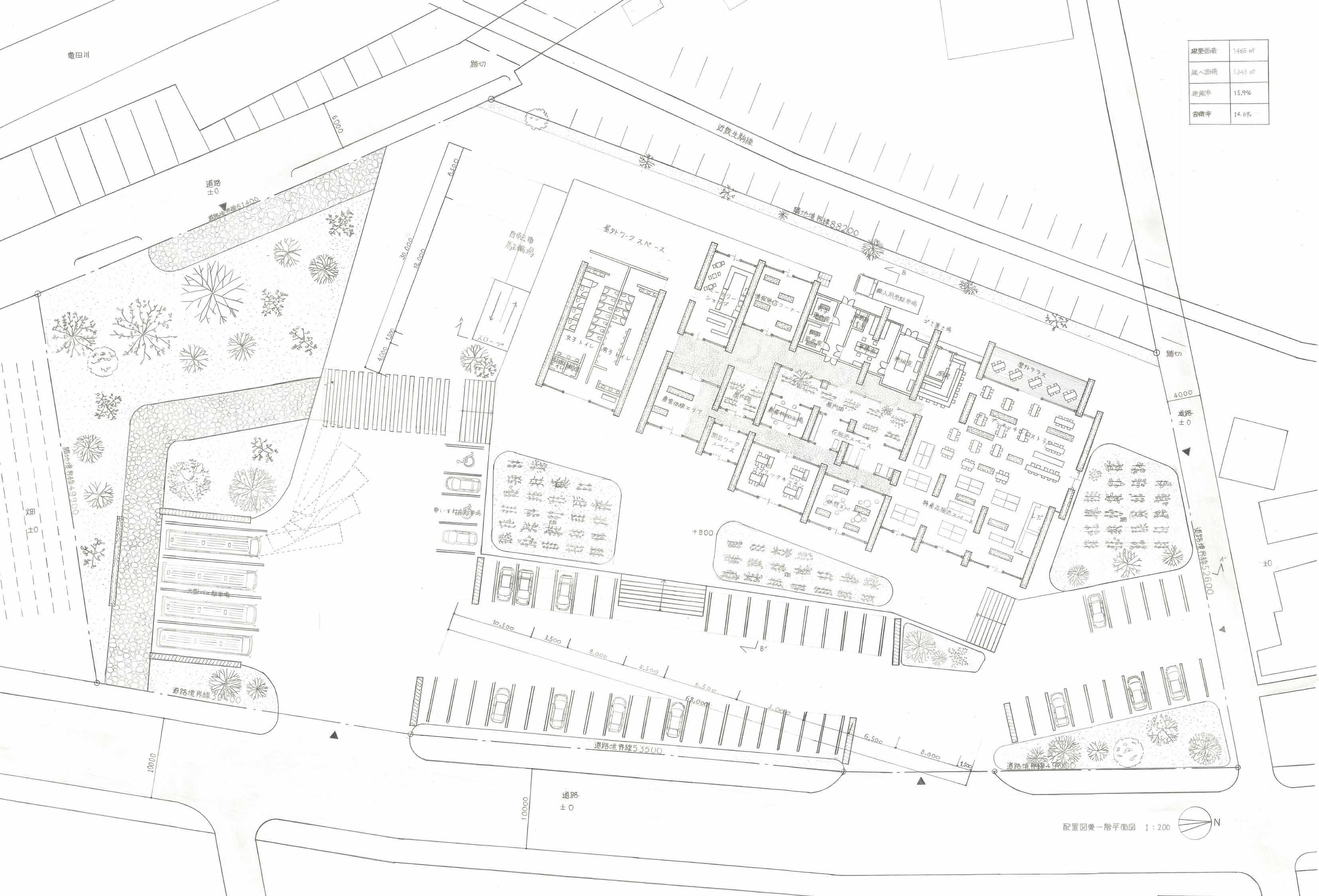

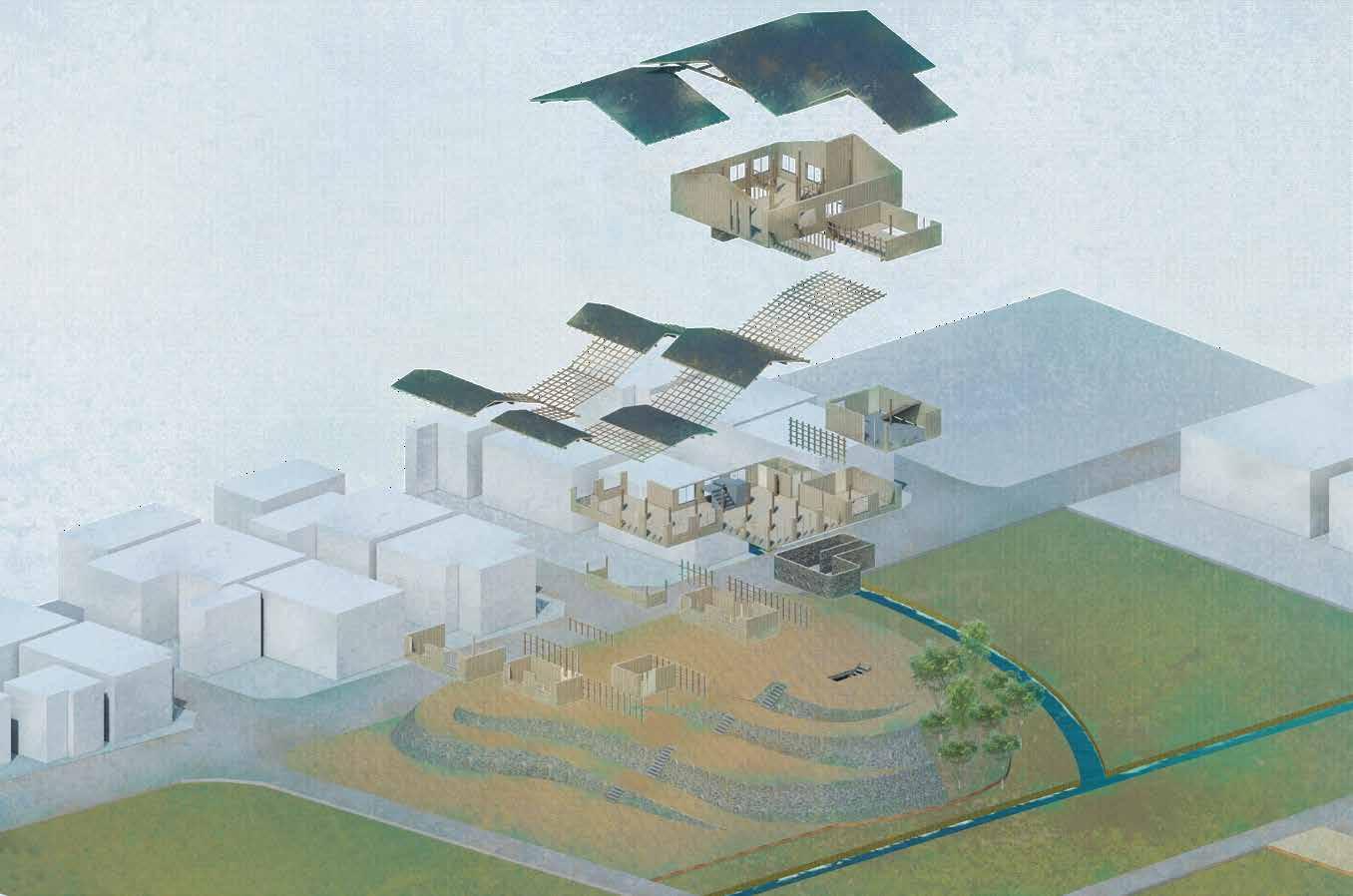

05.建築提案 水塚と食が呼応するコモンズの場

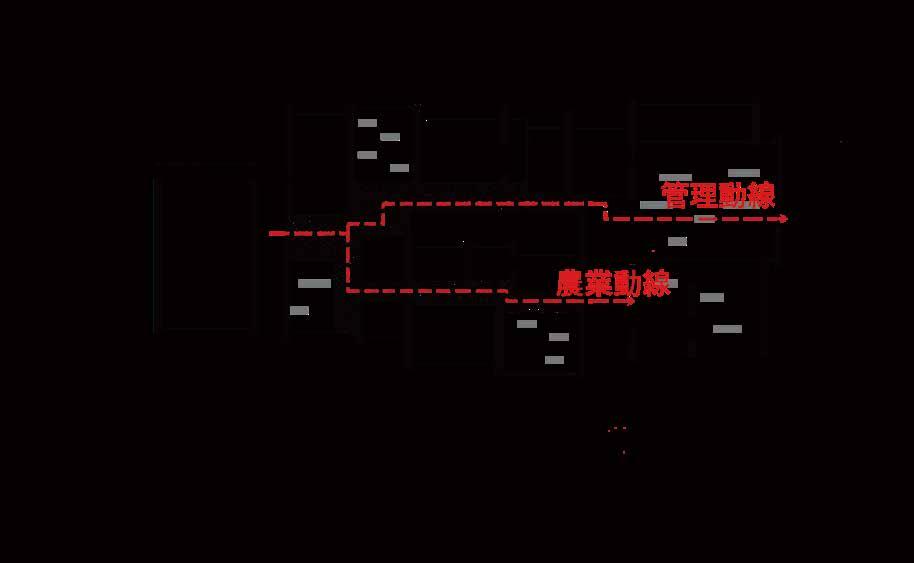

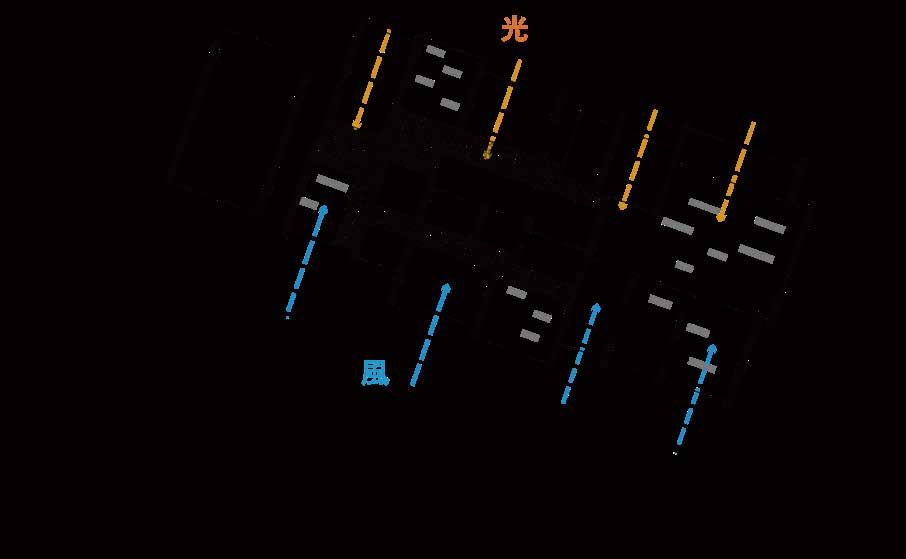

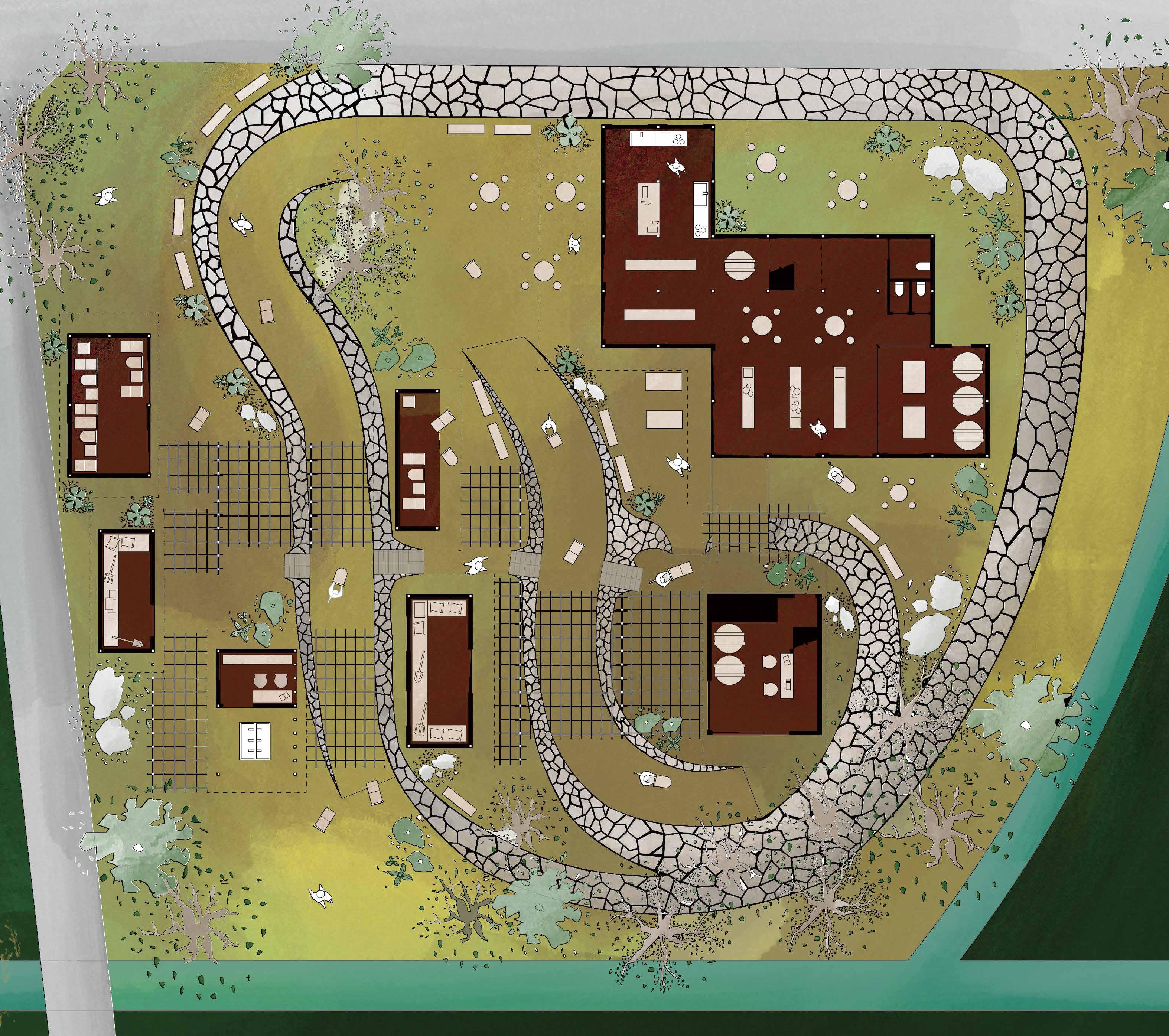

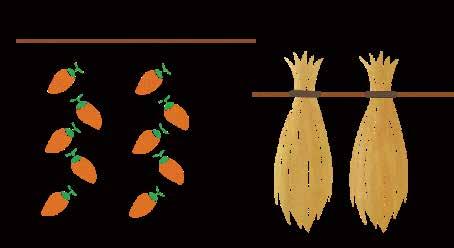

a.風に合わせた配置計画

計画敷地である埼玉

県加須市北川辺で

は、主に北西の風が 吹く。風の方向に対

応した配置計画とし

た。垂木を延長した

パーゴラでは自然エ

ネルギーを活用して

稲や枝豆、柿などが 乾燥される。

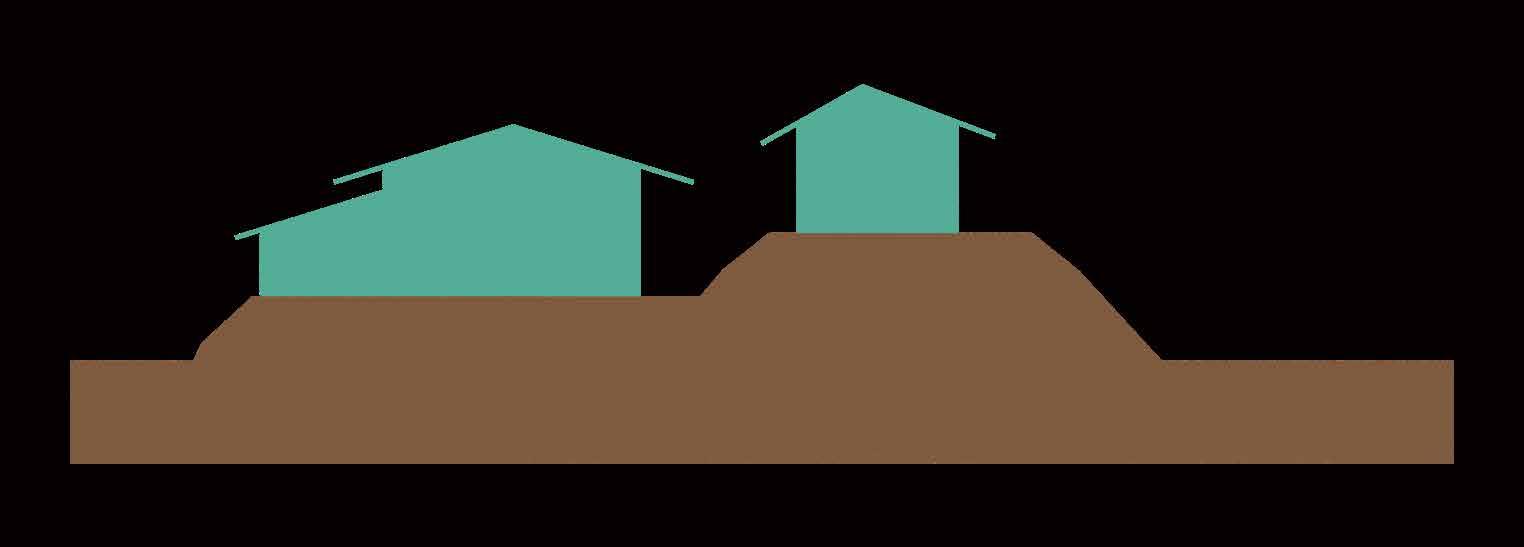

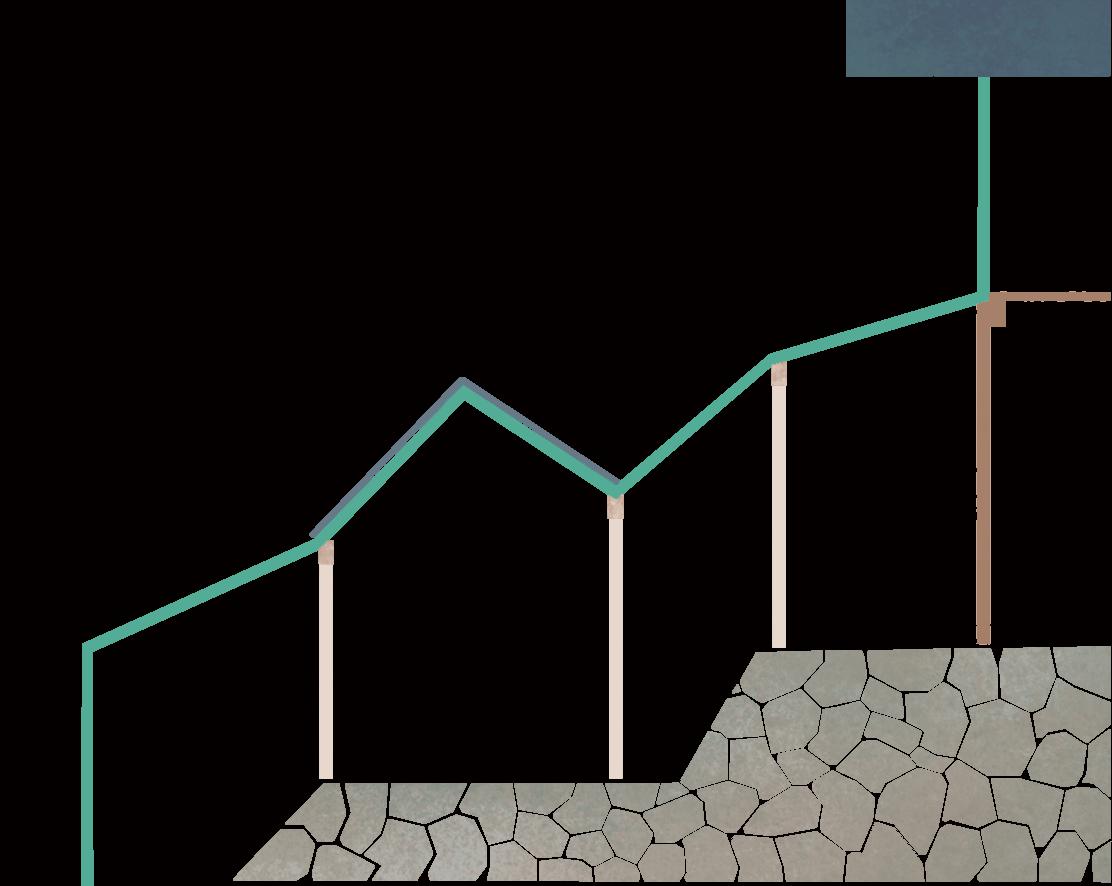

b.水塚の土盛りに沿う断面形状

水害から暮らしを守るために、水塚は町民たちによる土盛りによって起伏に富んだ形状をしており、現在も利 根川流域の景観として残り続けている。食糧貯蔵庫であった水屋の機能は継承しつつ、地形に沿うように垂木 を延長させて乾燥を行うパーゴラを設置し、現代版水塚を再編した。壁、屋根、垂木が一体となって動線を導く。

-FOOD HUBで再構築するコモンズと高齢者の自己変容-

コミュニティの希薄化による低栄養問題に直面している高齢者は、 生産ラインにおける各工程間の食品移動を道具を用いて担うことで、

自らの身体を投じて食の拠点“FOOD HUB”を整えていく。

そこでは、身の回りの環境を民主的に資源化する仲間ができ、引きこもりがちであった高齢 者たちは主体的に足を運ぶようになる。

屋根(垂木)

水屋

c.かつての水屋と母屋の高さを生かす

水屋1階と母屋の2階は高さが揃えられており、それ

d.地形と対応した食糧保存方法

1.水にさらす

3.発酵させる

2.乾燥させる

e.全体構成

5.冷凍する

4.焼き米

6.土中保存する

水塚の地形に合わせて収穫 から乾燥、貯蔵、加工、そ して販売や調理、飲食と 産ラインがシームレスに繋 がる。食産業を集約したこ

の食の拠点では、

消費者の垣根を越えて新た な共同体が生まれる

者は生鮮食品を手にして、

健康と主体的な外出という

二面的な自己変容を獲得す る。

垂木を延長させたパーゴラは食物の栽培や乾燥保存に使われ、様々な空間が生まれる。

水塚の地形が生み出す様々な中間領域では、高齢者や農家など地域住民の交流の場となる。

販売スペースでは周辺地域や畑から集まった生鮮食品が高齢者に提供される。 かつて食糧庫として使われていた水屋部分は機能を継承し、地域住民に開く食糧蔵となる。

合理性と効率化によって形成される都市 -

都市は合理性と効率の建築が多く存在する。

私たちは、都市で暮らす中で、いつしか土地に住まうことの意義を忘れてしまった。

都市居住から離れた場所での暮らしの豊かさは、その土地と呼応しながら、 生活を拡げ、獲得していくことにあるのではないか。

六甲山という環境において、自然との調和・呼応とはなんだろうか。

敷地は六甲山の中腹に位置し、三方向から山に囲まれ、木々が生い茂る。 南側には瀬戸内海、神戸の街を一望できる場所である。

自然豊かな場所で野鳥や季節の植物が見られ、普段の生活ではない発見が生み出す場所である。

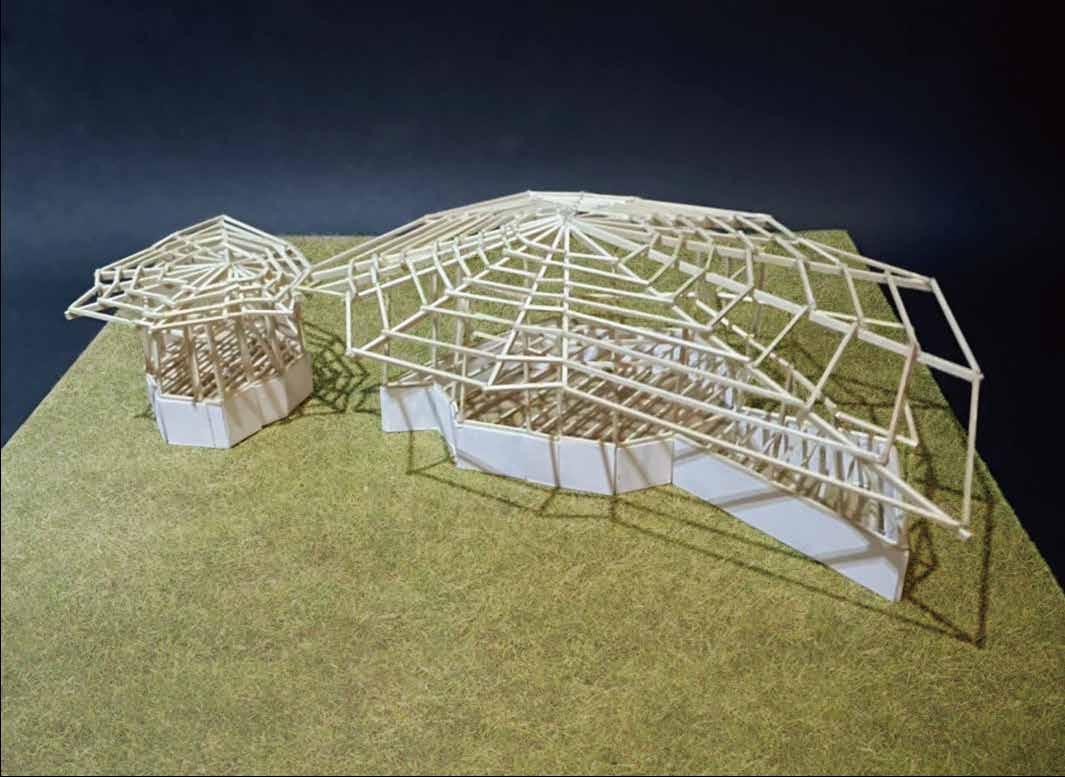

大きさの異なるボリュームに円網の屋根をかける

横糸、縦糸が混じり合う点に柱を配置し、内部空間が形成される。

離れたもの同士をつなげる 媒介的作用

周囲環境に溶け込む

屋根は蜘蛛の巣のように敷地全体に放射状に広がる余地を持つ。

母屋と離れのボリュームを枝分かれしたウッドデッキにより繋ぎ、 寝室を端に配置し、個人のプライバシーを保つ。

敷地周囲で見つけた蜘蛛の巣

寝室からの屋根の視点

父(62) 母(60) 妻(42)夫(44)

利用は基本週末の予定。

この住宅は友人などを呼んで BBQなどをする予定である。

層をなす 開口による音との協和

現代の住宅 それぞれの空間が仕切られている。

壁に穴を開ける。別空間に居ながら会話を生む。 緑を間に挟む。それぞれのプライバシーを守る。

diagram

-壁がもたらすアクティビティ-

猫の居場所・空間を緩やかにつなぐ

開口によりレイヤー状に展開した壁は 内外の空間を曖昧にしていく。

棚としての機能

音楽教室は専門的な活動であるため、生活群とは関わることは少ないが、 開口を通すことにより、内部の音が住宅内に広がってゆく。

-大阪府大阪市旭区大宮4丁目 -

敷地周辺環境

敷地は大宮公園が南面しており、小学校も近くに位置する。

敷地からこどもたちの遊ぶ光景が見え、公園は憩いの場として機能し、

近隣に小学校などの教育機関、住宅地が多いため、人が行き交う場所である。

-家族構成-

夫:Aさん(40才)企画会社動務 在宅炒務にてコンセプトワークをすることも多い。

妻:Bさん (38才) ピアノ教師 ピアノ教室開設を望んでいる。

長男:Cくん (5才) 幼稚園児 近くの大宮小学校に通う予定。

長女:Dちゃん (3才) 幼稚園児 母からピアノを習うのを楽しみにしている。

ペット:猫 (1才) 活発な性格

Other works

【概要】

建築には様々な機能が与えられる。住むという機能として住宅、働

くという機能にオフィスがあげられる。

これらの機能をとりさってなおそこには建築と呼ばれるものが残る。

機能の持たない建築パビリオンの造形や空間体験を通して、うめき

たにふさわしい空間を目指して、各々の知識やノウハウ、創意工夫 等の積極的な活用が期待する。

【concept】

敷地であるうめきた広場北側は水が象徴的な場であり、

計画地の隣の水場では幼い子供たちが遊んでいたりした。

周囲の建物は縦のラインが印象的であり、曲線を加え、ラインに変化を与える。

周囲環境の地続き性として波を想起し、全体構成は葛飾北斎の富嶽三十六景に習い、

大きくうねるような動きのあるイメージで全体を覆い被さるような形としました。

うねる波のような魚が覆い被さるようなパビリオンを目指した。

共同設計 3年次

協力者 畿央大学3年 橋本悠里 立命館大学2年 岡真琴 京都大学1年 杉山京佳 摂南大学1年 木場俊輔 武庫川女子大学1年 荒木宥紀 計6名

計画地

Other works Renovation site :

【概要】

もともと同じ大学であった松本直也君とともに始まったリノベーションです。

施主が元々ピアノ教室として使われていた離れをオフィスへとリノベーションした案件で、

施主は敷地内に母屋、別邸、離れを有していました。施主は母屋で基本暮らしており、

近々、別邸は取り壊し予定でした。そこで別邸から使える素材を選定し、離れのエレメント 構成材の一部となるよう壊し、再構築しました。

机は角がなく、利用に応じて可変的に変形するように、S字型とし、床はフロアタイルを敷き、 細部を塗装し直しました。

協力者 京都工芸繊維大学3年 松本直也 大阪工業大学3年 前川孝允 大阪工業大学3年 船岡雅史 大阪工業大学3年 津田雄太郎 大阪工業大学3年 北野智輝 計6名

SHOMA

Other works

建築新人戦2023実行委員会 学生スタッフ 副代表 3年次

建築新人戦

-建築学生が学校で取り組んだ設計課題の作品を対象に実施する全国規模コンペ。

スタッフは1〜3年生の学生で構成されています。

学生スタッフとして1年から活動に参加しており3年間建築新人戦に関わり、

2023において、副代表として活動報告定例会 建築新人戦2023ポスター、 フライヤー入稿手続き 見積り等、審査の先生方のホテル、弁当の予約

HP作成100選者とのやりとり (集荷やデータ提出など回答)

日本通運さまとの100選の模型集荷やりとり パンフレット 見積入稿 スカイビルにて模型搬入、搬出の指示役など多岐にわたる仕事を経験しました。