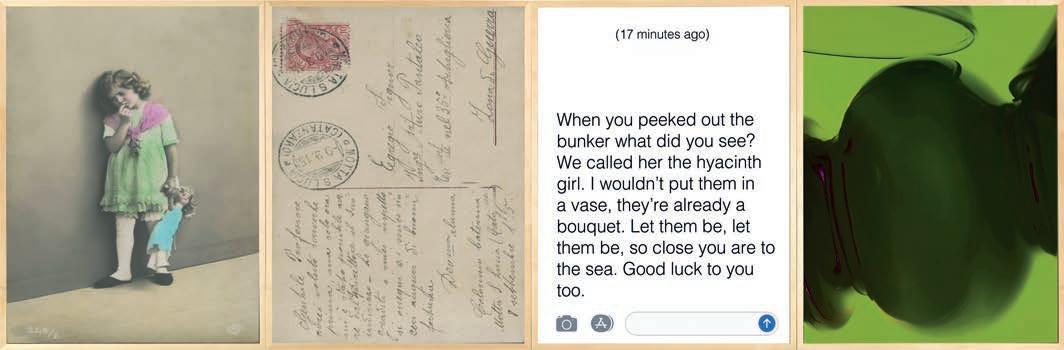

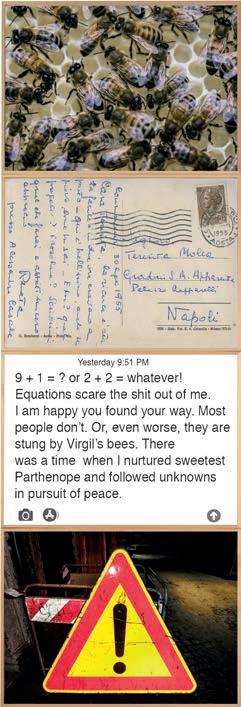

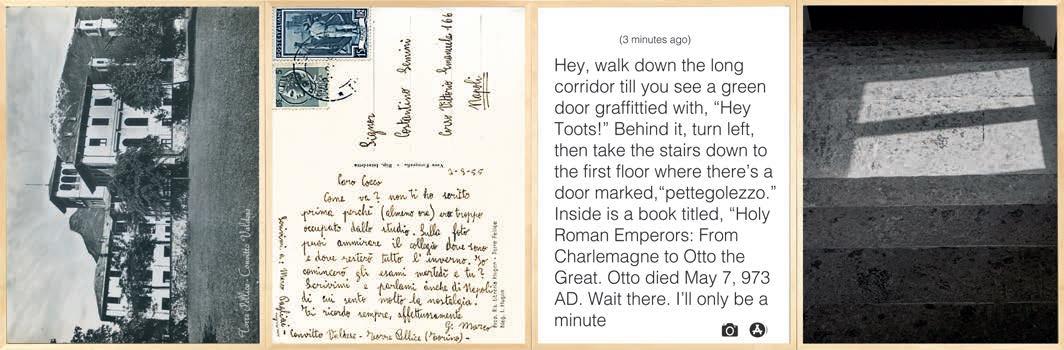

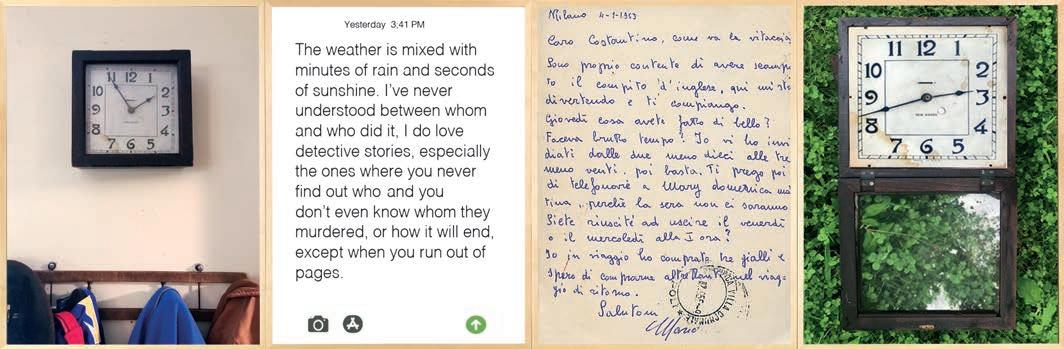

Riconosciuto come pioniere della Narrative Art, Bill Beckley (Hamburg, Pennsylvania, 1946) è stato uno dei primi artisti a usare la fotografia come mezzo di espressione nell’ambito della pittura e della scultura, accostando immagini a testi scritti.

Questo libro, curato dallo Studio Trisorio di Napoli, racconta l’evoluzione del suo lavoro attraverso una selezione di più di cento opere ed è arricchito dai testi critici di David Carrier e Andrea Viliani. Inoltre, in una vivace conversazione con Laura Trisorio, Beckley ripercorre le fasi salienti della sua carriera e descrive alcune delle sue opere più iconiche attraverso aneddoti che impreziosiscono il racconto e svelano il metodo di lavoro di un artista concettuale.

Le opere di Bill Beckley sono presenti nei più prestigiosi musei e collezioni d’arte internazionali come il Museum of Modern Art, il Solomon R. Guggenheim Museum e il Whitney Museum of American Art di New York, il Victoria and Albert Museum di Londra, la Sammlung Hoffmann di Berlino.

E LA NARRATIVE ART

BILL BECKLEY

9 7 8 8 8 9 2 8 2 2 6 5 8 euro 50.00

Bill Beckley

Ai miei figli Tristan e Liam, Ai miei cari amici Laura Trisorio e Gianfranco D’Amato, In memoria di Pasquale Trisorio, che ho visto per l’ultima volta mentre camminava nel sole del tardo pomeriggio sul lungomare di Napoli

Bill Beckley e la Narrative Art

Il binomio parola-immagine e l’estetica del bello

Sommario

“Bill Beckley” David Carrier

Capitolo uno - Punti d’ingresso

Capitolo due - Il binomio parola-immagine

Capitolo tre - L’estetica del bello

Capitolo quattro - Neapolitan Holidays

Opere

Dagli anni ’60 agli anni ’70

Dagli anni ’70 agli anni ’90

Steli

Neapolitan Holidays, 2019

Florilegio: una storia dell’arte, per come ci è stata raccontata da Bill Beckley Andrea Viliani

Una conversazione Bill Beckley

Biografia

Elenco delle opere

6 7 47 137 197 21 59 157 207 228 237 246 264

“Bill Beckley”

David Carrier

Capitolo uno Punti d’ingresso

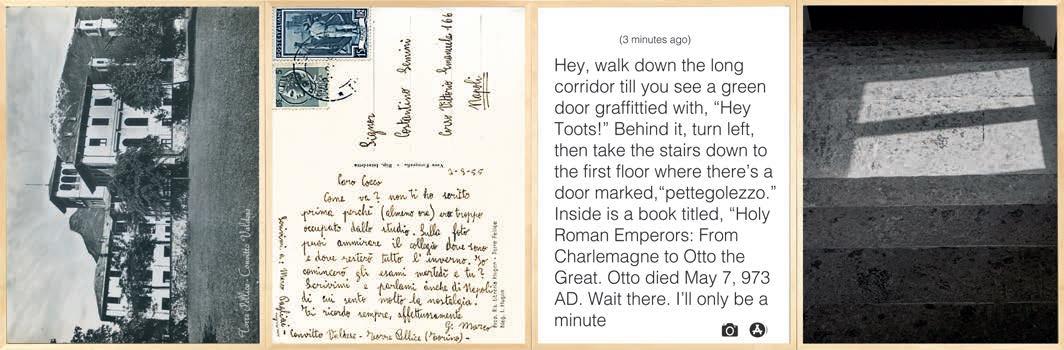

Osserviamo Myself as Washington (1969), la piccola foto in bianco e nero che mostra Bill Beckley con i capelli incipriati e in abiti d’epoca signorili. A vederla così, sembra un’immagine semplice di un soggetto alquanto riconoscibile, almeno negli Stati Uniti dove non v’è scolaro che non conosca i dipinti di George Washington realizzati da Gilbert Stuart e al primo sguardo, quindi, è naturale pensare che Beckley abbia realizzato un autoritratto fotografico imitando uno di quei quadri. A dire il vero, però, il giovane Beckley non somiglia a Washington, che nei dipinti in questione è raffigurato molto più avanti negli anni, e non si è sottoposto nemmeno a una di quelle impegnative trasformazioni a cui ricorrono gli attori cinematografici per aderire al personaggio. Allora come va interpretata questa immagine? Senza il titolo, Myself as Washington non sembra avere senso e ci vuole più di una riflessione per coglierne il significato.

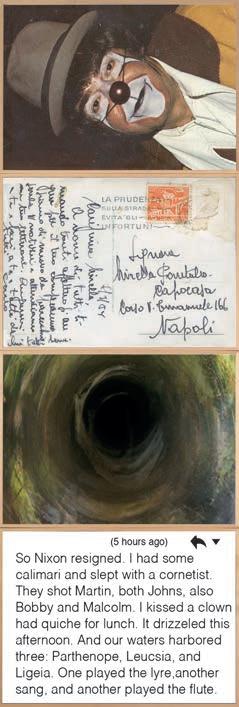

Tra le storie che si raccontano sulla vita del primo presidente americano, una vuole che un giorno, quando era bambino, egli abbia detto al padre “non so dire bugie”. In realtà, tutti sanno che l’aneddoto è un’invenzione di uno scrittore degli inizi del XIX secolo quindi si può ipotizzare che Beckley con la sua foto abbia voluto costruire un falso, una bugia fotografica, o almeno è così se lo si scambia davvero per George Washington. Senza il titolo, è solo la foto di una messinscena, ma se si considera l’opera d’arte nel suo insieme, la foto con il titolo, allora la si può interpretare come un commento allegorico sulla politica americana della fine degli anni Sessanta del XX secolo.

Quando fu eletto Richard Nixon non si parlava d’altro che di presidenti americani che non dicevano la verità. Da Washington a Nixon, secondo la sinistra, nel tempo le bugie presidenziali erano diventate una vera e propria specialità americana. In quel contesto, allora è probabile che con la sua foto Beckley abbia voluto lanciare, con un costrutto ellittico, un messaggio politico sull’inaffidabilità dei presidenti americani: mentono, come la sua fotografia.

Quattordici anni dopo, nel mio primo libro, Truth and Falsehood in Visual Images (1983), scritto a quattro mani con Mark Roskill, affrontai proprio il tema del rapporto tra falsità e verità nell’arte e non sorprende, quindi, che fossi incuriosito, d’altronde lo sono ancora, da quell’opera sofisticata realizzata dall’allora giovane artista concettuale. Può essere suggestivo considerare Myself as Washington come un falso visivo ma è fuorviante, anzi, volendo essere precisi, è falso, perché

7

Beckley non si propone nella foto come il primo presidente americano, ma dichiara apertamente che si è messo in posa as Washington, come Washington. Non dice alcuna bugia, non vuole ingannarci inducendoci a pensare che si tratti di una foto di Washington. È un’immagine in posa, una messinscena.

Eppure, l’affermazione implicita “mi sono messo in posa da presidente Washington”, a rifletterci bene, è straordinariamente complessa, almeno se la si prende in modo letterale, perché ci pone di fronte a una metafora visiva, a una similitudine, perché si tratta una persona come un’altra. Osservando la foto con il suo titolo, siamo spinti a cercare di individuare le somiglianze tra Beckley stesso e George Washington perché, come dice Arthur Danto nel suo trattato di estetica The Transfiguration of the Commonplace (La trasfigurazione del banale: una filosofia dell’arte, Laterza, Roma-Bari 2008), rimandando ad altro da sé la struttura metaforica mette in moto la mente di chi guarda invogliandolo a cogliere la similitudine. È questo il significato primo della parola as nel titolo, con cui Beckley ci chiede di cercare le somiglianze tra il suo aspetto e quello del primo presidente americano. Se il titolo dell’opera fosse Myself as Wittgenstein resteremmo interdetti, perché Beckley non somiglia affatto al filosofo, mentre nella foto in questione è vestito e acconciato in modo da ricordare un po’ Washington. Si può dire che sia come un attore che interpreta una persona con la quale altrimenti non potrebbe mai essere confuso.

Myself as Washington funziona come opera d’arte proprio perché i due uomini hanno qualcosa in comune: entrambi sono maschi, adulti e bianchi. L’artista non avrebbe potuto presentarsi in modo plausibile in una foto intitolata Myself as Mao, mentre somiglia un po’ a Washington da giovane, per come possiamo immaginarcelo visto che i dipinti di Stuart Gilbert ritraggono il presidente da anziano. Come dicevo, le metafore ci sollecitano a individuare le somiglianze. Quando realizzò la foto Self-Portrait in Drag (1981), Andy Warhol si travestì per interpretare la parte. Non abbiamo difficoltà a comprendere che si dica che una persona è come un mulo per dire che è ostinata, che è come una canna di bambù per dire che è flessibile, o che è come una quercia per dire che è salda e irremovibile, ma se sentiamo dire che una persona è come una lampadina restiamo perplessi perché non cogliamo immediatamente alcuna similitudine. Allo stesso modo, se il titolo della foto di Beckley fosse Self-Portrait as a Woman saremmo sconcertati perché non è vestito da donna. Si potrebbe pensare che stia inutilmente complicando una cosa intrinsecamente semplice, rifiutandomi di stare al gioco della messinscena. In fondo, Myself as Washington non è che una goliardata che qualunque studente d’arte saprebbe fare o un’immagine che potremmo trovare su un invito a una festa a tema “Travestirsi da personaggio storico”. Sembra questo il gioco di Beckley ma come ogni buona barzelletta, è facile da capire ma (forse) difficile da spiegare. Quattro anni dopo, in Cake Story (1973) Beckley riflette e ragiona sull’espressione idiomatica “you can’t have your cake and eat it too”, non si può avere una torta e al tempo stesso mangiarla (in italiano equivale, in genere, all’espressione “non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”) e si chiede, del tutto legittimamente, perché mai qualcuno dovrebbe volere una cosa del genere, che è ovviamente una contraddizione in termini. Poniamoci un’altra domanda: perché il gioco con Washington funziona come opera d’arte? Per quanto ne so, non se n’è scritto molto, quindi proviamo a rispondere noi. La fotografia di Beckley è arte perché spinge chi la osserva a porsi degli interrogativi e, in fondo, almeno al giorno d’oggi, le opere d’arte sono tali solo se devono essere interpretate.

9 8

51 × 41 cm

Myself as Washington, 1969 Fotografia in b/n

Una foto tessera, in genere, funziona solo come un documento d’identità e non suscita particolari dubbi o interrogativi, a meno che non si tratti di documenti falsi in un film di spionaggio.

Myself as Washington funziona proprio perché stimola la riflessione. Non è un caso che Beckley, in seguito, sia diventato docente di semiotica, visto che già agli esordi della sua carriera giocava con la linguistica. Si noti, per esempio, l’uso del pronome deittico myself nel titolo. Gli elementi deittici (qui, a questo punto, ora o me) sono complessi perché, siccome servono a situare l’enunciato nello spazio e nel tempo, il loro significato dipende da chi sia il soggetto parlante e quello ascoltante. Se la stessa fotografia fosse intitolata Bill Beckley as Washington, sarebbe un’opera d’arte diversa perché in questo caso sarebbe inequivocabile che è Beckley a dire a chi osserva che deve vederlo come se fosse Washington, almeno se vogliamo trattare il titolo come un’affermazione. Il titolo scelto da Beckley, con il deittico, pone chiunque guardi la foto nella condizione di affermare di voler essere visto come Washington.

Il che non ha senso, come voler avere la torta e volerla mangiare allo stesso tempo.

Alla fine degli anni Settanta, divennero molto famosi gli autoritratti concettuali di Cindy Sherman. Molto si è scritto sulla sua serie Untitled Film Stills, alcuni critici erano convinti che l’artista alludesse a scene di film di serie B, altri si interessarono alle implicazioni psicoanalitiche dell’uso di stereotipi femminili da parte di una donna, ipotizzando che la sua arte stigmatizzasse i ruoli di genere per dimostrare che le donne non sfuggono agli stereotipi. Quando Richard Prince usò le foto pubblicitarie delle sigarette Marlboro Man per le sue opere, si avviò una riflessione interessante anche sui ruoli maschili nell’immaginario cinematografico. Considerando questi sviluppi, è legittimo affermare che la fotografia di Beckley rientri in una corrente che si è sviluppata qualche tempo dopo di lui, diventando una tradizione americana nel cui solco, tra l’altro, si muove anche Kehinde Wiley, l’artista afroamericano che realizza opere con giovani neri nelle pose tipiche della pittura europea degli Antichi Maestri.

All’epoca in cui Sherman e Prince cominciarono a realizzare foto concettuali, Beckley era già andato oltre; d’altronde interessarsi a un nuovo tema, svilupparlo a fondo e passare ad altro è stato sempre il suo stile. E poiché il mio obiettivo in questa sede è descrivere la nascita dell’arte concettuale muovendo da una prospettiva incentrata sull’arte di Beckley, Myself as Washington è un buon punto di partenza. Cominciamo contestualizzando l’opera dal punto di vista storico.

Come è potuto accadere che un’opera d’arte come Myself as Washington sia apparsa solo nel 1969? La fotografia in bianco e nero esisteva da oltre un secolo e sarebbe stato tecnicamente possibile realizzarne una simile prima. Nella storia dell’arte è sempre interessante risalire agli eventuali precedenti. Quando fu realizzata la prima opera monocromatica? Il primo quadro astratto? A quando risale il primo dipinto di paesaggio puro della pittura europea, rispetto ai paesaggi sullo sfondo delle scene sacre nei dipinti rinascimentali?

Ciò che conta non sono tanto le innovazioni isolate quanto la presenza in quel momento storico di un ambiente artistico pronto a prendere sul serio forme artistiche nuove. Le innovazioni premature non sono di immediata comprensione; un caso emblematico è quello di Duchamp che ottenne scarsa attenzione quando presentò Fontaine (1917) e gli altri ready mades finché negli anni Sessanta il mondo dell’arte non fu pronto ad accorgersi di quelle opere. Nadar (1820-1910), il grande fotografo francese contemporaneo degli Impressionisti, aveva di certo le capacità per realizzare

un autoritratto simile a quello di Beckley, magari un Myself as Napoleon, ma è difficile immaginare che avrebbe potuto incontrare interesse nel mondo artistico di Manet, Seurat o del primo Matisse. Nadar frequentava Charles Baudelaire (1821-1867), che era abbastanza ironico da potergli commissionare un ritratto fotografico intitolato Myself as Napoleon, ma il mondo dell’arte del suo tempo non era pronto per un’opera del genere.

D’altronde, un’opera d’arte concettuale come Myself as Washington avrebbe potuto essere realizzata a New York nel 1948, a Parigi nel 1910 o a Roma nel 1520? Più ci distanziamo dal momento in cui fu effettivamente realizzata e più sembra difficile da concepire. Poussin avrebbe potuto realizzare qualche opera di arte concettuale, oltre a tutto il resto? Avrebbe potuto dipingere un quadro scherzoso intitolato Myself as the King of France (1640)? Inconcepibile. L’arte concettuale non avrebbe trovato posto nella vita artistica della Roma del XVII secolo perché c’era ancora tanta arte da realizzare prima che una cosa del genere potesse risultare comprensibile. Vediamo cosa mancava allora. L’arte concettuale nacque a New York intorno al 1969. Sono tre i concetti chiave da tener presenti per seguire il racconto della sua nascita e del suo sviluppo: il concetto di entry point, il momento storico in cui un artista fa il suo ingresso sulla scena e si rende conto di ciò che può fare; il concetto di brief o agenda dell’artista, proposto dallo storico dell’arte Michael Baxandall, ovvero l’intenzionalità dell’artista, il suo piano programmatico, che può essere specifico come nel caso di un incarico, in epoca rinascimentale, per un ritratto da parte di committenti ben identificati, o vago come l’incarico ricevuto da Picasso: “Mi sorprenda”; e poi il concetto di mondo dell’arte, quella comunità di artisti, storici, critici e galleristi di cui l’artista entra a far parte. Questi tre concetti ci serviranno nel prosieguo del discorso.

Grazie al magnifico Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, di Lucy Lippard, uscito nel 1973, abbiamo una sorta di archivio degli artisti legati, in misura maggiore o minore, all’arte concettuale e molti storici ne hanno scritto ancora di recente, ma questo mio scritto è una cosa a sé perché muove da un punto di osservazione particolare. Per ripercorrere la storia dell’arte concettuale si dovrebbe approfondire il lavoro di tanti artisti ma qui è Beckley il soggetto e l’oggetto della trattazione e ne ricostruiremo il percorso, del tutto peculiare, con riferimenti solo marginali ad altri autori.

Ogni artista si iscrive nel solco di una tradizione, immettendosi in un flusso evolutivo, rispondendo a chi lo ha preceduto e, se ha successo, suscitando una risposta in chi viene dopo. The Shape of Time (1962) di George Kubler (La forma del tempo, Einaudi, Torino 1981), un libro che ebbe molta influenza sugli artisti della generazione di Beckley, descrive quello che io chiamo entry point, il punto d’ingresso, il momento in cui un artista entra nel mondo dell’arte, e spiega perché fare arte sia sostanzialmente un’attività storica: ciò che un artista può fare e come può farlo dipende, almeno in certa misura, dagli strumenti disponibili nella sua cultura visiva. Il successo di un artista dipende da quanto sa mettere a frutto ciò che il suo punto d’ingresso gli consente. Deve fare delle scelte, perché non si può fare tutto; deve perseguire un obiettivo, sapendo che scegliere un’opzione implica spesso doverne escludere altre.

Kubler era uno storico esperto della cultura ispanica, ma la sua analisi ha una valenza generale. Dovendo parlare del mondo artistico di Beckley, in questa sede conviene rilevare che la tesi di Kubler ben si applica ad alcuni degli Antichi Maestri, ad alcuni Modernisti e anche all’arte

11 10

contemporanea. In un certo senso, la situazione di Nicolas Poussin quando giunse a Roma, cuore pulsante dell’arte europea intorno al 1620, non era così diversa da quella in cui si ritrovò Édouard Manet a Parigi verso il 1840 o Beckley nella New York degli anni Settanta: preceduti, nel loro recente passato, da una grande tradizione, con davanti a sé tante possibili strade artistiche da imboccare, in una situazione molto stimolante e interessante per dei giovani. Proprio come Poussin poteva voltarsi indietro e guardare al tardo Rinascimento, e Manet poteva riferirsi ai successi di Delacroix e Ingres, anche Beckley era consapevole di avere alle spalle una tradizione americana molto ricca; per ciascuno dei tre era difficile decidere che percorso intraprendere, tanto più che nel momento in cui ognuno dei tre, nella rispettiva epoca, è apparso sulla scena artistica, proprio per via del successo dei suoi predecessori, c’era un generale interesse per l’arte e i giovani potevano contare su molti mecenati.

Volendo limitarci esclusivamente alla situazione americana, ricordiamo che una volta consolidato il mercato dell’Espressionismo astratto, e poi negli anni Sessanta della Pop Art e della Minimal Art, era naturale che galleristi e collezionisti si aspettassero qualcosa di nuovo. In un contesto del genere, sono due le cose che passano per la mente di un giovane artista che si affaccia al mondo dell’arte: sarà difficile avere successo per l’alto livello dei maestri che mi hanno preceduto oppure, siccome chi ha avuto successo prima di me è stato un innovatore, vale la pena tentare strade nuove. E, ovviamente, ci sarà concorrenza. Molti credono di avere la vocazione ma solo pochi sono gli eletti. All’inizio gli artisti concettuali si ribellarono all’idea di realizzare oggetti da mettere in vendita a prezzi alti, ma ben presto alcuni di loro cominciarono a entrare nel mercato dell’arte, il che implicava la necessità di individuare forme nuove. A questo punto, è utile sottolineare che bisogna tenere su due piani distinti la storia dell’arte di lungo periodo, esposta nei musei, e la storia del passato recente, le opere più direttamente significative per un giovane artista. Per Beckley furono molto importanti i primi Black Paintings di Frank Stella, del 1959. Alcuni artisti, compreso lo stesso Stella, vedevano quei dipinti come uno sviluppo della tradizione espressionista astratta, ma li si poteva anche considerare il segno della fine di quella tradizione, o della pittura in generale. Una volta che si comincia a fare arte applicando su tela il colore nero con larghi tratti lineari, forse si è raggiunto il massimo a cui può arrivare la pittura e a questo punto della storia, il passo successivo è l’arte concettuale.

Teniamo a mente la distinzione tra il piano del passato recente, in cui un giovane artista ritrova predecessori di cui subisce l’influenza diretta e il piano della storia di epoche più lontane, con il quale non è minimamente in risonanza. A Beckley non interessava realizzare quadri astratti, ritratti cubisti alla Picasso o dipinti storici come Poussin. Quelle tradizioni precedenti, per quanto potesse averle ammirate, non avevano alcun legame diretto con la sua arte.

Questo è il punto di ingresso, l’entry point di Beckley intorno al 1969. Oggi, come è ovvio, le cose sono cambiate; nel 2021, se un giovane artista è mosso dagli stessi interessi del primo Stella, allora si dovrà confrontare con una mole di opere, comprese alcune dello stesso Stella, che nel frattempo quei temi li hanno elaborati e sviscerati. Vi sono anche casi di artisti che sono ripartiti dall’inizio, come quando, nel 1990, Elaine Sturtevant fece sua l’idea dei Black Paintings, rifacendoli e dando luogo a un dibattito su una nuova possibile interpretazione di quelle opere, ormai canoniche. Ma l’appropriazione non rientra tra gli interessi di Beckley.

Un interessante esempio di incrocio di mondi artistici risale agli anni Ottanta, quando due pittori astratti molto diversi, Frank Stella e David Reed, cominciarono a interessarsi all’arte barocca italiana del XVII secolo. Non realizzavano pale d’altare, ma l’uso dello spazio e del colore in quell’arte sacra era rilevante per le loro opere. E un’artista come Hilma af Klint ha realizzato sia paesaggi tradizionali sia astrazioni radicali. Se scoprissimo che Beckley ha realizzato qualche opera figurativa, lo considereremmo incoerente perché abita due mondi artistici diversi? Non direi, ma comprendo che queste contaminazioni possano risultare complesse da interpretare.

Non è la mera vicinanza temporale a determinare le fonti di un artista; in genere gli artisti sono più interessati al lavoro dei loro immediati predecessori, ma a volte guardano più indietro, a epoche più lontane. Bob Thompson (1937-1966), pittore afroamericano che visse e lavorò in Italia, fece di Poussin una delle sue fonti primarie pur operando in modi che riflettono senza dubbio l’influenza della figurazione modernista. Le opzioni che risultano disponibili in un dato punto di ingresso dipendono anche dalla scelta personale di un artista tra le varie tradizioni a cui attingere, e solo ex post si comprende quali fossero quelle più promettenti. Kubler spiega che vi possono essere punti di ingresso migliori o peggiori, in funzione anche di come si combina il talento individuale con le potenzialità di una tradizione. Per un pittore con capacità e interessi figurativi, il 1969 è stato un punto di ingresso sfortunato, mentre per qualcuno con abilità concettuali, è stato l’ideale, come risulta ovvio, con il senno di poi, a giudicare il successo di Beckley.

L’espressione “mondo dell’arte” si usa in genere per indicare la comunità di persone interessate alla creazione artistica, allo studio critico e all’esposizione delle opere. In senso lato, comprende tutti coloro che sono coinvolti in qualunque forma di arte visiva, ma in questa sede mi attengo a una definizione più ristretta. Il mondo dell’arte a cui mi riferisco nel mio ragionamento è un gruppo di individui che condividono una visione e sono portatori di un comune sentire; in pratica, il mondo dell’arte è un macrocosmo costituito da una miriade di microcosmi.

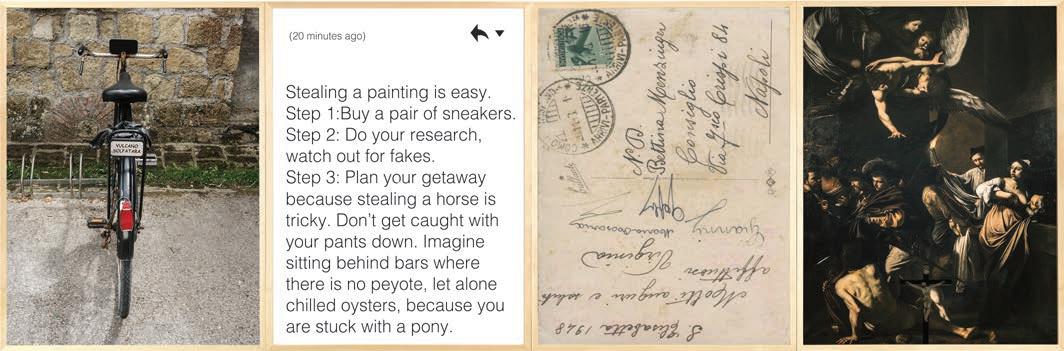

In un certo senso, tali microcosmi artistici si possono paragonare a gruppi religiosi. Proprio come un cattolico può discutere di teologia cristiana con altri credenti cattolici ma, forse, non con dei buddisti o dei musulmani, così un artista concettuale può valutare e analizzare criticamente opere di altri artisti della sua stessa comunità, ma non opere di esponenti di altre comunità o correnti artistiche, presenti o passate. Dal punto di vista di Beckley, per esempio, per quanto interessante sia il recente sviluppo della pittura astratta, non ha nulla a che fare con la sua arte. E nel quarto capitolo, quando si parlerà del mondo di Caravaggio, vedremo che Beckley ne ammira i dipinti pur riconoscendo che le sue tematiche sono distanti dalla sua visione; in effetti, è alquanto improbabile che realizzi una pala d’altare fotografica. Talvolta c’è una certa teatralità quando si decide di lasciare una comunità artistica, come è accaduto quando il famoso pittore minimalista Jo Baer ha deciso di abbandonare l’astratto o quando Philip Guston ha deciso di passare all’arte figurativa, come se si trattasse di una conversione o di un’abiura.

Ciò detto, l’analogia tra il mondo dell’arte e le comunità religiose va usata con cautela. È impossibile essere cattolici e musulmani allo stesso tempo, perché le due religioni si basano su fondamenti opposti. E, nella stessa linea di ragionamento, un non credente può considerare san Tommaso d’Aquino un filosofo straordinario, capace di sviluppare solide argomentazioni, ma non per questo rientra nella comunità cattolica. Una cosa è ammirarne l’argomentare e un’altra cosa

13 12

è accettarne le implicazioni e diventare credenti. Ma almeno per i critici d’arte è possibile ammirare opere contemporanee prodotte in microcosmi diversi.

Alcuni microcosmi artistici sono costituiti da gruppi che si influenzano interagendo direttamente. Nel 2012 il raffinato gallerista David Zwirner organizzò una mostra, “112 Greene Street: The Early Years (1970-1974)”, il cui catalogo offre un quadro esaustivo del mondo artistico del primo Beckley. All’epoca, sulla scena di Manhattan erano disponibili grandi loft a buon mercato a SoHo, l’arte concettuale praticamente non si vendeva, gli artisti concettuali erano giovani, ed era possibile qualsiasi sperimentazione, anche la più ardua. Gli artisti avevano ampi spazi postindustriali a disposizione per le loro installazioni. Era il luogo e il momento ottimale per la funky art. Naturalmente, ora le cose sono del tutto cambiate e il fatto che dopo quarant’anni un grande gallerista abbia organizzato una mostra sugli artisti del 112 Greene Street è un segno dell’ordine di grandezza del cambiamento. Zwirner ha ricreato l’ambiente e l’atmosfera post-industriale negli spazi eleganti delle sue raffinate gallerie.

112 Greene Street rivelò molti artisti promettenti. Le decostruzioni architettoniche di Gordon Matta-Clark, che usano in modo attivo le architetture in degrado di New York, sono diventate famose e molti di questi artisti, compreso Beckley, hanno avuto un grande successo, ma molti altri sono scomparsi. In effetti, questo microcosmo dell’arte contemporanea era come la Roma di Caravaggio nel 1590 o di Poussin nel 1620, dove c’erano molti bravi pittori, come si è potuto vedere in alcune mostre recenti, ma non tutti sono diventati famosi.

Inutile dire che un patrocinio come quello di Zwirner è un’arma a doppio taglio. Grazie al suo sostegno, gli artisti hanno potuto mantenersi, vendendo opere o insegnando, e si è parlato e scritto molto della loro arte, ma la progressiva gentrificazione di New York, con la trasformazione dei quartieri popolari in zone abitative di pregio, ha di fatto reso impossibile lo stile di vita bohémien dei primi concettualisti, minando le condizioni stesse dell’esistenza di quella comunità. In una situazione del genere, la nostalgia è una cattiva guida, perché l’intera economia mondiale è cambiata troppo per rendere possibile il ritorno al passato. Se il mondo dell’arte deve continuare, la prossima generazione dovrà imparare a formare comunità in un ambiente molto diverso.

Una comunità è un gruppo di persone in contatto l’una con l’altra; la funzione delle accademie e delle scuole d’arte è proprio quella di far incontrare persone diverse. In un mondo dell’arte come quello di Beckley, in cui il cambiamento è stato repentino, le tecniche di insegnamento tradizionali non servivano: non voleva imparare a dipingere come Stella. È sempre limitato ciò che si può imparare in accademia, dove i docenti sono artisti della generazione precedente: gli studenti devono imparare quali abilità e competenze rifiutare perché questa è la chiave per andare avanti.

Collochiamo Myself as Washington nel suo contesto storico. Una foto come questa, come dicevamo, si sarebbe potuta realizzare anche in epoche precedenti ma l’opera d’arte, ovvero la fotografia più il titolo Myself as Washington a mio avviso, solo nel 1969 sarebbe potuta entrare nel mondo dell’arte, il mondo dell’arte concettuale. Qualche rigo sopra ho sottolineato che è importante che il mondo dell’arte sia pronto per un’opera; proprio come a un appuntamento non si deve arrivare né troppo presto ma nemmeno troppo tardi, così c’è il momento giusto anche per le opere d’arte, solo che, in genere, si può giudicare che il momento è quello giusto

solo retrospettivamente, una volta che si vede quello che un artista fa di ciò che ha a disposizione al suo punto d’ingresso.

Quest’opera del primo Beckley potrebbe anche essere definita un ritratto immaginario di George Washington. Come vedremo, qualche decennio dopo si interessò molto agli Imaginary Portraits (1887) di Walter Pater, una raccolta di finte biografie di personaggi storici. Questo progressivo offuscamento del confine tra realtà storica e finzione è rimasto un tema importante per Beckley. È tipico per lui interessarsi a un personaggio della letteratura non molto noto nel mondo dell’arte contemporanea e introdurne le tematiche nella sua arte.

Beckley spiega l’origine di questa fotografia con una storia molto complicata. Si trovava in Pennsylvania e dipingeva linee su un campo e mentre cercava di tracciarle attraversando il fiume Delaware, la corrente impetuosa gli portò via il barattolo di vernice. Arrivando sull’altra sponda, scorse una targa che indicava che quello era il punto in cui Washington aveva attraversato il fiume. Festeggiò il ritrovamento soggiornando al George Washington Motel e abbattendo un ciliegio. Nelle sue opere fotografiche narrative svilupperà altre storie strampalate come questa.

Cosa dobbiamo pensare di questa bella storia? Probabilmente è frutto dell’immaginazione come lo è il racconto su Watteau di cui Pater racconta la vita attingendo al diario immaginario di una donna innamorata di lui. In fondo, anche l’idea di provare a dipingere delle linee su un fiume che scorre non ha senso ma talvolta è un errore riflettere troppo sugli aneddoti artistici, perché si perde tutto il piacere. Forse è giusto che Carter Ratcliff, uno scrittore d’arte affascinato dalle storie di finzione, abbia registrato questo racconto senza né capo né coda, ma perché data l’opera al 1971 e non al 1969? È un’altra finzione? Ed è interessante che Beckley sia un grande lettore di Vladimir Nabokov, che spesso gioca con realtà alternative; essere un esteta significa, forse, sapere vedere il potenziale delle realtà immaginarie.

Se un’opera d’arte è troppo avanti per il suo tempo, può risultare incomprensibile. Se nel 1855 Nadar avesse realizzato davvero una foto raffigurante Baudelaire come Napoleone, un Myself as Napoleon sarebbe risultata sconcertante. Era possibile realizzarla tecnicamente ma il mondo dell’arte non era pronto e, di converso, se un’opera d’arte è troppo indietro rispetto al suo tempo, appare obsoleta o copiata. A meno che un giovane studente di Beckley non faccia un’altra foto Myself as Washington (2021) come appropriazione o citazione, o come omaggio al suo insegnante, rispondendogli come fece Sturtevant con i Black Paintings di Stella.

Affermando che Myself as Washington (1969) entrò nel mondo dell’arte quando fu realizzata è come se firmassi un pagherò, assumendomi l’impegno di poter offrire un resoconto storico plausibile. Le storie sull’arte concettuale sono molte e trattandosi di un movimento internazionale con molti artisti coinvolti, in questa sede è impossibile darne conto nel dettaglio, ma metterò comunque il pagherò all’incasso offrendo una panoramica delle origini del concettualismo parlando di Beckley, semplificando alcuni dettagli e mettendo in risalto alcune considerazioni filosofiche.

Immaginiamo un giovane artista che arriva a New York alla fine degli anni Sessanta, appena uscito da una scuola d’arte. Fresco di studi della storia del Modernismo, sa come sono andate le cose. Sa che soltanto da poco, dopo molto tempo dalla loro realizzazione, hanno successo i ready mades di Marcel Duchamp e sa che, sebbene alcuni espressionisti astratti continuino a dipingere, quel movimento appartiene a un passato relativamente più lontano e che anche la Pop Art e la

15 14

Minimal Art dei primi anni di quel decennio hanno fatto il loro tempo. Ma questa storia gli insegna che l’innovazione radicale viene sempre premiata; nel 1969 è troppo tardi per diventare un espressionista astratto, un artista pop o un minimalista, perché quegli spazi sono occupati, e ad arrivare in ritardo si sbaglia sempre.

Il nostro giovane artista attinge ai suoi studi alla scuola d’arte per immaginare il suo futuro; gli è stato insegnato che spesso le opere nuove e significative sono state realizzate “andando oltre”. Gli artisti astratti sono andati oltre quando hanno eliminato i soggetti dell’arte figurativa tradizionale. I land artists come Dennis Oppenheim sono andati oltre non limitandosi a rappresentare dei siti, ma intervenendo direttamente sui paesaggi per modificarli. E gli artisti monocromatici sono andati oltre quando hanno abolito o abbandonato la composizione tradizionale. Si fa presto a dire “andare oltre”, la maggior parte di questi “oltre” sono improduttivi, solo pochi portano al successo. E allora proseguendo la storia, il nostro giovane artista potrebbe decidere di guardare alla tradizione definita dai ready mades, dai piatti di Carl Andre, dalle serigrafie di Andy Warhol e dalle scatole di Donald Judd per prolungarla e svilupparla.

Questo fu il ragionamento di Beckley.

Tale procedura è del tutto giustificata: tradizionalmente nella creazione artistica c’erano due componenti, quella mentale e quella fisica. Un artista pianificava cosa fare, realizzava disegni o schizzi e poi eseguiva materialmente il progetto quindi, in linea di principio, le due componenti si potevano anche separare e, in effetti, in alcuni casi accadeva che dopo che l’artista aveva realizzato il progetto, la parte esecutiva venisse lasciata ad altri; è il caso, per esempio, di Michelangelo, che per alcune opere ha disegnato degli schizzi che furono poi eseguiti da altri artisti; e anche molti Antichi Maestri, Rubens e Luca Giordano per citarne alcuni, avevano un esercito di assistenti che preparavano le tele, organizzavano lo studio o la “bottega” ed erano incaricati delle parti meno importanti dei dipinti.

Con l’arte contemporanea, è diventato sempre più frequente che la parte fisica della realizzazione dell’opera venisse delegata ad altri, perché di secondaria importanza: gli assistenti di Warhol lavoravano sulle serigrafie e Judd assumeva collaboratori perché costruissero i suoi lavori; erano le idee di Warhol su come usare le immagini fotografiche e i progetti di Judd per gli oggetti tridimensionali che contavano. Questa progressiva divisione del lavoro è andata di pari passo con un altro processo, la dequalificazione del lavoro della creazione artistica, perché ormai un artista non deve più necessariamente possedere le abilità manuali tipiche del “mestiere”. Per dirla con alcuni importanti critici d’arte americani legati alla rivista di sinistra “October”, in luogo della “consueta enfasi sul virtuosismo nel disegno e la sapienza del tratto pittorico”, troviamo “i segni del lavoro manuale” e la linea di demarcazione tra produzione industriale e manifattura artistica spesso scompare. Warhol e Judd, ciascuno a suo modo, sono stati protagonisti in tal senso.

Bisogna andarci piano con l’andare oltre, perché talvolta si esagera. Supponiamo che un giovane, essendosi reso conto che gli artisti a inizio carriera aprono sempre un atelier, faccia solo questo primo passo, mettendo su uno studio e nient’altro. Forse non basta per potersi definire artisti, anche se ora sta prendendo piede la tendenza a esporre gallerie vuote, mettendo in mostra solo gli spazi, quindi, forse, avere solo un atelier vuoto può bastare. E immaginiamo, per esempio, che questo giovane artista utilizzi questo suo spazio per sviluppare concepts di opere d’arte.

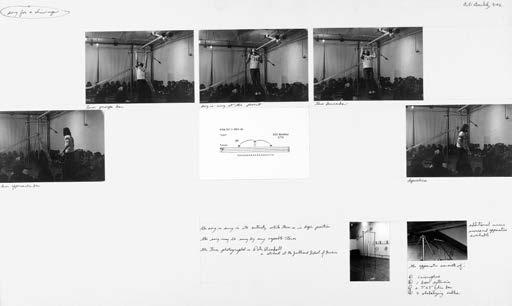

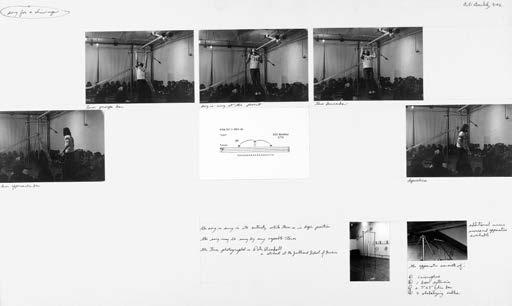

Oppure immaginiamo una storia diversa. Il nostro giovane artista fa un passo in più. Se la parte più significativa è l’attività mentale dell’artista, perché non saltare del tutto la parte del lavoro fisico? Perché non produrre solo una traccia, una registrazione dell’idea e definire quella un’opera d’arte? Molta arte concettuale segue esattamente questo iter e Song for a Chin-Up (1971) di Beckley ne è un esempio. Egli compose un brano musicale per accompagnare esercizi di trazione alla sbarra, e assunse un cantante perché lo cantasse durante la performance in cui era lui stesso a fare gli esercizi. E sebbene nel caso di Myself as Washington abbia realizzato di persona il suo autoritratto, in un certo senso il principio alla base dell’opera è lo stesso. Chiunque può scattare una foto di sé stesso; non farebbe alcuna differenza, secondo me, se Beckley avesse assunto un fotografo, perché è l’idea, l’elaborazione concettuale che mostra l’intelligenza visiva di Beckley.

A questo punto, visto che oggi il mondo dell’arte comprende non solo gli artisti ma anche i critici, vale la pena che io dica qualcosa di me perché la conoscenza di qualche elemento del mio approccio alla critica d’arte può facilitare la comprensione del mio racconto dell’evoluzione artistica di Beckley. Negli anni Ottanta, agli inizi della mia attività, mi interessai a un particolare microcosmo dell’arte contemporanea, quello dei pittori astratti più giovani, per i quali i temi della grande tradizione degli espressionisti astratti erano scontati. Per loro, astrattisti leggermente più anziani quali Brice Marden, Robert Mangold e Robert Ryman, per quanto da ammirare, appartenevano a un altro universo; gli artisti concettuali avevano altri interessi.

Tra i giovani pittori astratti che conobbi in quel periodo c’erano Thomas Nozkowski, David Reed e Sean Scully, per i quali la questione principale era come riportare in auge un tipo di pittura che era stato messo in discussione. Tutti e tre, ognuno a suo modo, vollero reagire alle critiche ma il resoconto della nascita dell’arte concettuale che ho tracciato finora non li riguarda affatto, perché per loro il tema della distinzione tra atto mentale e atto fisico del fare arte, la storia della dequalificazione professionale, non erano rilevanti; qualunque fosse il loro interesse per l’arte concettuale, erano mossi da altro, a loro non importava ciò che facevano Duchamp, Andre, Judd e i loro successori: appartenevano a un altro mondo artistico e avevano una visione diversa della storia.

Per alcuni critici moralisti c’è solo un modo legittimo di fare arte contemporanea, esiste un solo mondo dell’arte e, spesso, la pensano così anche alcuni artisti perché, per esempio, per un pittore astratto, interessarsi alla storia e alle potenzialità dell’arte concettuale può essere fonte di distrazione. Ma per un critico, invece, è importante adattarsi a molti standard e a criteri diversi. Nella mia esperienza, la ricchezza dell’attuale vita artistica sta proprio nella grande varietà di microcosmi che coesistono. Un microcosmo artistico è definito da un’idea condivisa dei temi visivi che vale la pena prendere sul serio, cosa che ha anche un risvolto negativo perché i membri del gruppo saranno del tutto indifferenti rispetto ai temi caratterizzanti altri microcosmi. Per proporre un esempio estremo, oggi si realizzano ancora icone per le chiese ortodosse, ma il mondo degli artisti di icone non ha alcun legame con il mondo delle gallerie di arte contemporanea.

Avere una comunità di riferimento è essenziale per confrontarsi e avere riscontri sul proprio lavoro. Joachim Pissarro ha già scritto abbondantemente di quanto fosse importante lo scambio di idee per coppie di artisti molto diverse come Camille Pissarro (il suo bisnonno) e Paul Cézanne, e Jasper Johns e Robert Rauschenberg, e la cosa vale per tutti gli artisti. La cosa affascinante

17 16

e problematica dei cosiddetti outsiders è che non hanno sempre una comunità di riferimento, cosa che, invece, è fondamentale per l’acquisizione o il mantenimento di un senso di obiettività. In uno spazio condiviso due persone possono essere certe di vedere gli stessi oggetti, così all’interno di una comunità, gli artisti si confrontano sugli stessi problemi. All’interno del 112 Greene Street molti altri giovani artisti che avevano interessi in comune con Beckley poterono dargli conferma che era sulla strada giusta. Il giudizio, la convalida dei pari è particolarmente importante per i giovani artisti che devono scoprire come esprimersi e dar forma alle proprie istanze.

Da critico d’arte mi sono occupato di periodi e luoghi diversi, e so bene che l’impostazione della critica varia a seconda dei microcosmi artistici in cui ci si muove. Noi studiosi di Poussin seguiamo un’impostazione ben definita e abbiamo un punto di partenza imprescindibile per le nostre ricerche. Due generazioni fa, Anthony Blunt fissò un paradigma, che è stato ampliato e messo in discussione da studiosi più recenti. Distinguendo tra lo studio di Poussin intellettuale e quello di Poussin artista, egli ha tracciato un quadro con il quale tutti ci confrontiamo, così, per esempio, in una recente mostra del Louvre si è voluto evidenziare che Poussin, contrariamente all’analisi di Blunt, era un artista molto religioso, e un libro recente, Poussin as a Painter di Richard Verdi integra ulteriormente l’analisi di Blunt su Poussin pittore, come indica il titolo. Entrambe queste interpretazioni revisioniste impiegano (pur criticandola) l’impostazione critica consueta, che ha ben poco a che vedere con artisti contemporanei come Beckley.

Se si guarda a una generazione precedente quella di Poussin nel mondo dell’arte romana, quando entrò in scena Caravaggio, si riscontra una prospettiva sorprendentemente diversa. Poussin, come si sa, criticò Caravaggio quale distruttore della pittura, ma nel suo tempo, alla fine degli anni Venti del Seicento, l’influenza immediata di Caravaggio si era esaurita. E se si considerano altri periodi di cui ho scritto, la Parigi di Jacques-Louis David alla fine del XVIII secolo o il mondo dell’arte di Manet tra la metà e la fine del XIX secolo, per citare due esempi, l’impostazione delle analisi critiche era molto diversa. Come per l’artista, anche per il critico e per lo studioso ci sono molti mondi artistici diversi, ognuno caratterizzato da tematiche peculiari.

18

“Il mio lavoro è nato dal movimento della Minimal Art alla fine degli anni Sessanta. In quel periodo la pittura viveva un momento di crisi. Gli artisti concettuali intervenivano direttamente sul paesaggio o sul proprio corpo. Pur essendo attratto dal loro lavoro, mi preoccupava il fatto che le loro azioni dipendessero dalla documentazione fotografica. Nel 1969 mi feci una fotografia nelle sembianze di George Washington. Nel considerare questo lavoro pensai: ‘Questa non è documentazione, è chiaramente invenzione, io non sono George Washington’. È stato allora che ho iniziato il mio lavoro narrativo”.

Opere

Dagli anni ’60 agli anni ’70

23 22

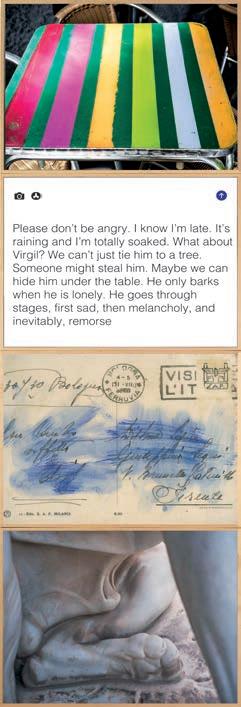

Painted Shrubs for Sol LeWitt, 1969 Cespugli verniciati Fotografia 41 × 51 cm

Painting with Blue Squares, 1968 (in alto)

Painted Bushes for Sol LeWitt 1968 (in basso)

25 24

Twigs Painted White, 1969

Rami verniciati

Fotografia 33 × 48 cm

Vertical Horizon, 1969

Rami verniciati Fotografia 33 × 48 cm

27 26

From Sunrise to Sunset, Looking West at Midday, 1969 Una linea dipinta sui campi dall’alba al tramonto di 0,91 × 805 m

Fotografia 33 × 48 cm

From Sunrise to Sunset (Sunrise), 1969 Una linea dipinta sui campi dall’alba al tramonto di 0,91 × 805 m

Fotografia 48 × 33 cm

29 28

Washington’s Crossing, 1969 Album di fotografie, cartolina, inchiostro su carta a righe 33 × 30,5 cm

31 30

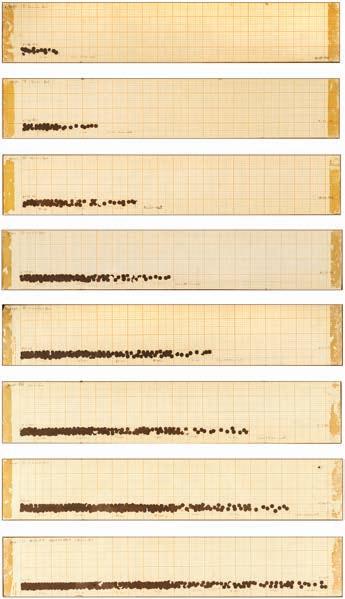

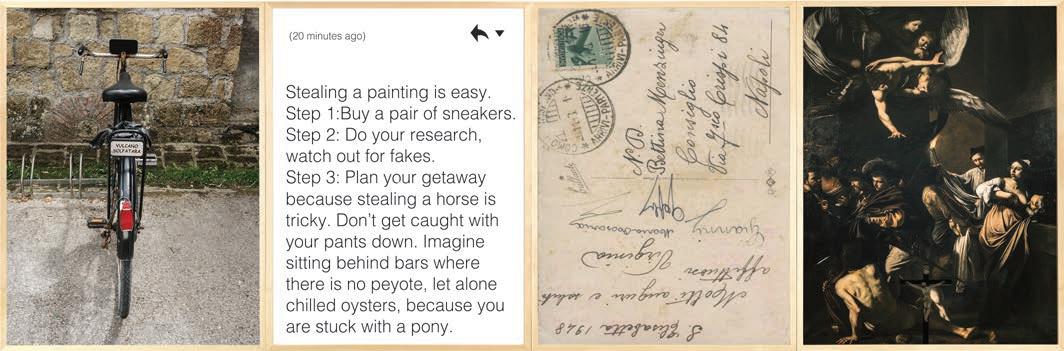

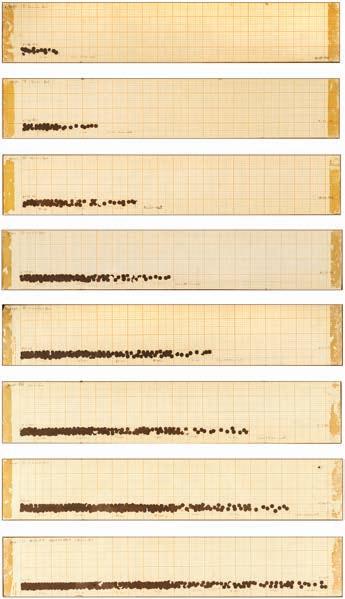

Six Minute Paper Punch Lines April 21, 1969

Inchiostro su carta millimetrata 10,2 × 56 cm (ciascun foglio)

33 32

Song for a Chin-Up 1971 Performance di uno studente della Juilliard School, NYC

Song for a Chin-Up, 1972

Fotocollage e testo su cartoncino 51 × 75,5 cm

35 34

Song for a Sliding Board, 1971 Performance di uno studente della Juilliard School, NYC

37 36

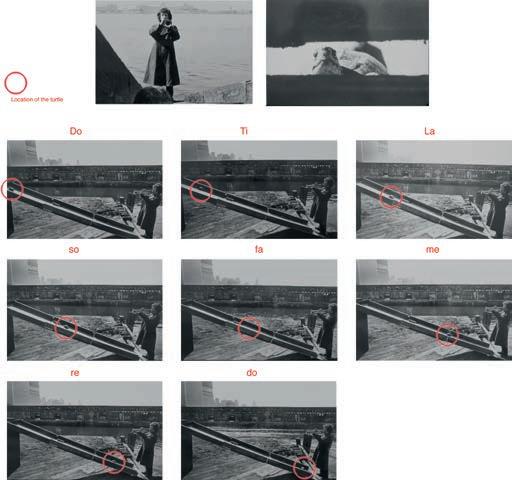

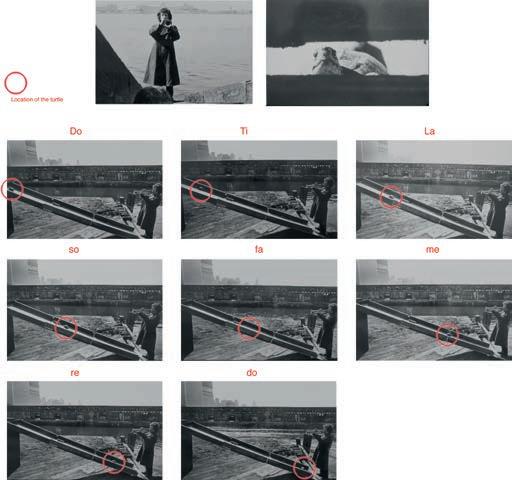

Turtle Trumpet, 1971

Performance di Bill Beckley

39 38

Brooklyn Bridge Swings, 1971

Installazione al Brooklyn Bridge, NYC

Silent Ping Pong Tables, 1971

41 40

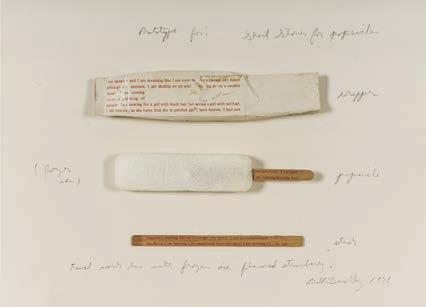

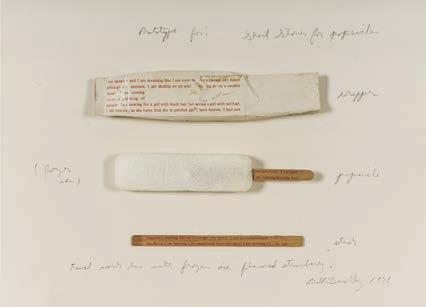

Study for Short Stories for Popsicles, 1971 Involucro di carta, ghiacciolo, bastoncino di ghiacciolo serigrafato 30 × 41 cm

Installazione alla John Gibson Gallery, NYC (in alto)

Short Story for Hopscotch 1971 (in basso) 266 × 275 cm

43 42 The Origin of And 1972 Fotografie in b/n e testo scritto 76 × 203 cm

45 44 An

Avoidance of Ann, 1972 Fotografia in b/n e testo scritto 71 × 106,7 cm

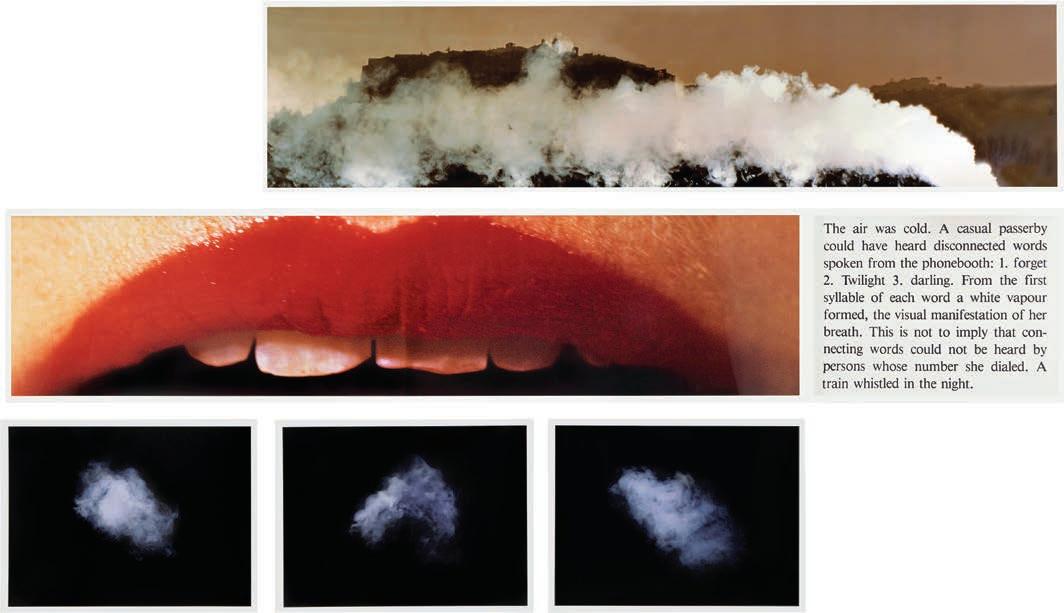

Capitolo due Il binomio parola-immagine

Per quanto riusciti fossero i Black Paintings dei suoi esordi, anche Frank Stella presto passò ad altro, sviluppando composizioni più elaborate e aggiungendo altri colori. Analogamente, pur essendo Myself as Washington un’idea geniale, Beckley non poteva accontentarsi di ripetere sempre la stessa foto come faceva Stuart Gilbert con il ritratto di George Washington, che era molto richiesto e che egli dipinse molte volte. Myself as Washington è un unicum, è una grande opera concettuale irripetibile.

Cake Story (1973), di quattro anni dopo, è un’opera in due parti, la fotografia di una fetta di torta su un tavolo, sotto la quale è disposto un breve testo in cui si parla di torte. Se all’interno di un’opera d’arte si leggono delle parole, è naturale supporre che siano collegate all’immagine. Nei collage cubisti le parole sono apposte fisicamente sugli oggetti raffigurati nei quadri; nella pittura tradizionale cinese a inchiostro la commistione tra immagini e calligrafia è molto frequente e nell’arte occidentale, in generale, sulle opere il nome dell’artista è ben indicato. Tornando a Cake Story, comunque, è naturale pensare che il testo di Beckley sia un elemento a sé, aggiunto per spiegare il significato della fotografia, un po’ come ho fatto io per Myself as Washington Vediamo una fetta di torta e leggiamo una storia di qualcuno che mangia una torta. È illuminante che dobbiamo ricorrere a due verbi diversi per descrivere il nostro modo di relazionarci con l’opera.

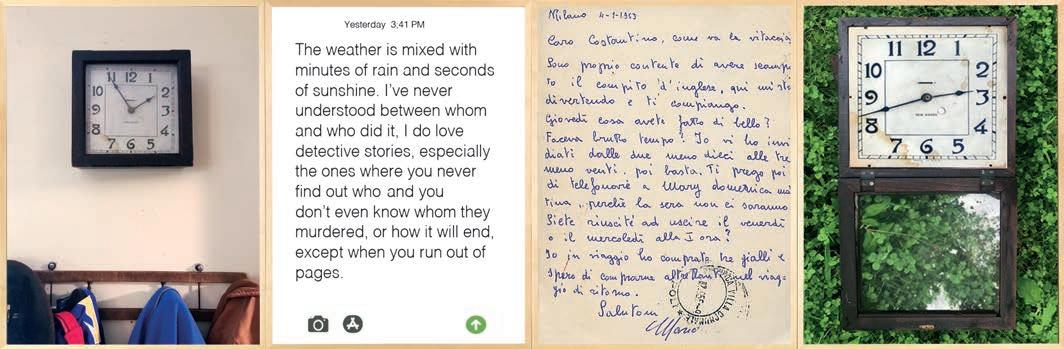

A una seconda lettura, però, la storia sotto la fetta di torta risulta insolita. Beckley riflette sul detto popolare “you can’t have your cake and eat it too”, non si può avere una torta e mangiarla allo stesso tempo, una di quelle affermazioni la cui banalità, se ci si sofferma sul significato, è sconcertante (di norma l’espressione italiana equivalente è “non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”). Ipotizziamo di apportare una piccola variazione: “non si possono avere soldi e spenderli allo stesso tempo”; per quanto senz’altro vero, nessuno direbbe mai una cosa del genere. O, ancora, “non si può avere l’acqua in bottiglia e anche berla”; anche questo è vero ma fin troppo ovvio. Deve esserci qualcosa nella storia dell’avere la torta e mangiarla allo stesso tempo che rende l’espressione accettabile nonostante la sua ovvietà. Sostituire la torta con acqua e soldi non sortisce lo stesso risultato.

47

Gustave Flaubert costruì il suo ultimo romanzo, mai completato, Bouvard e Pécuchet, intorno a idee correnti e luoghi comuni, come il detto sulla torta. Lo scrittore riteneva che il fatto che fossero riportati sulla carta stampata fosse una prova incontrovertibile della stupidità del giornalismo e si dedicò a raccoglierli per farsi gioco di chi li utilizzava. Il fatto che in alcune occasioni molti di noi ripetano dei cliché non è necessariamente segno di insulsaggine perché, in fondo, anche gli scrittori più creativi hanno bisogno, ogni tanto, di ripetersi o di ricorrere a luoghi comuni, ma Cake Story è un’opera d’arte e in quanto tale è legittimo riflettere criticamente anche su un’affermazione sciocca.

A volte i luoghi comuni sono divertenti, per esempio “un quarto d’ora prima di morire era ancora vivo”. Quanto mi piacerebbe esserne l’autore, ma questo memorabile cliché è opera di Jean-Paul Sartre, che lo usò nel suo studio critico del libro di Flaubert. Bisogna essere davvero sovrappensiero per dire una cosa del genere, certo, ma anche l’espressione “you can’t have your cake and eat it too”, in fondo, non ha molto senso. Se qualcuno ci chiedesse “Si può avere una torta e mangiarla allo stesso tempo?” sarebbe naturale dubitare della sua intelligenza, o almeno della sua padronanza della lingua inglese. Se qualcuno ci chiedesse “Che sapore ha quella torta al cioccolato?”, la domanda avrebbe senso, ma se ci chiedesse “Puoi avere la torta e mangiarla allo stesso tempo?” non saremmo certi di cosa ci stia chiedendo quella persona; vuole proporre di mangiare la torta e vedere se poi è ancora lì? Chi potrebbe chiedere una cosa del genere? Nel suo testo Beckley, correttamente, osserva che è naturale domandarsi perché una persona dovrebbe avere “il duplice desiderio di avere e mangiare una torta” ma poi, stranamente, decide di ordinare una torta per “provare a risolvere la questione”, come se stesse descrivendo un esperimento. Se qualcuno ci dicesse di voler scoprire se si può trasportare acqua in un setaccio, gli risponderemmo: prova e vedrai! La domanda di Beckley sembra altrettanto ridicola, perché prima dice che questo “duplice desiderio” è di per sé privo di senso e irrealizzabile e poi decide di ordinare una torta per vedere se è possibile. Se qualcuno ci chiede se è vero che “pietra smossa non fa muschio”, gli rispondiamo forse di andare a prendere una pietra e smuoverla?

In Cake Story questa stupida questione, che Beckley chiama duplice desiderio, è posta nel contesto di una storia sulla perdita. Il narratore, che trascorre da solo il giorno del suo compleanno, è stato da poco, in compagnia, a Roma, dove alloggiava vicino al Pantheon. Seguono due frasi in cui viene descritto il ben noto monumento e poi il narratore ricorda le cene insieme a qualcuno non meglio identificato. Sulla base di queste parole non ci è difficile immaginare una storia. Come molti di noi, il narratore solitario, a cui non piace ritrovarsi da solo il giorno del suo compleanno, ricorda altri momenti felici trascorsi a Roma in compagnia. È normale avere una torta per il proprio compleanno e quindi, ci dice, ne ordina una fetta e si mette a rimuginare. In tale contesto, può darsi che riflettere su come sia possibile avere una torta e mangiarla allo stesso tempo equivalga a interrogarsi su quanto sia difficile mantenere una relazione.

Gli esperti di retorica avranno subito rilevato che sono cascato in un trabocchetto, un vero tranello teso da Beckley. Nessuno ci ha detto che l’io narrante sia infelice, né sappiamo se fosse più felice viaggiando in due. Possiamo immaginare che fosse in viaggio per vivere una storia d’amore ma poteva anche essere con un parente, un genitore o un figlio che poi era tornato a casa. La verità è che il testo narrativo non spiega perché il narratore si metta a riflettere sul modo di dire.

49 48

Cake Story, 1973

Stampa Cibachrome e fotografia in b/n 83 × 52 cm

Viaggiare in compagnia può essere fantastico oppure può trasformarsi in tragedia ma questo cosa ha a che fare con le riflessioni sul senso dell’espressione “avere la torta e mangiarla allo stesso tempo”? La Recherche, grande romanzo di Proust, scritto in parte in prima persona, riguarda un personaggio di nome Marcel che è diverso, per molti aspetti, dal Marcel autore (contrariamente a lui infatti è eterosessuale e non ha fratelli). Anche pensare che il narratore del testo di Beckley sia un “lui”, come ho fatto io finora, è opinabile; in fondo, anche le donne viaggiano e possono ordinare fette di torta per dessert. Anche in questo caso, come in Myself as Washington, il pronome deittico è fondamentale dal punto di vista della filosofia estetica.

In ogni caso, non v’è motivo di ritenere che sia una storia autobiografica che riguardi Beckley, l’autore. Dopo tutto, Cake Story è un’opera d’arte e non ci viene in mente che la foto mostri una fetta di torta fotografata effettivamente il giorno del compleanno di Beckley, quindi perché dovremmo credere che le parole scritte siano veridiche? Le bugie sono ammesse tanto nell’arte visiva quanto in quella verbale e non si parla di opere di finzione o di fantasia per caso. A quanto pare, concentrandoci sulle parole ci siamo sempre più allontanati dalla foto della torta. Torniamo indietro e riportiamo questa discussione a quanto dicevamo a proposito di Myself as Washington. Ho definito quella foto un’opera d’arte, e il filosofo Alexander Nehamas ha obiettato che si può sostenere che la mia analisi sia un po’ fuorviante in quanto la vera opera d’arte è l’insieme della foto e dell’interpretazione da me elaborata. Da sola, non è altro che la foto di una messinscena, cosa che vale anche per la parte superiore di Cake Story, la foto di una fetta di torta. Senza le parole non c’è alcuna storia, e questo dimostra che per capire l’opera si deve interpretare il testo.

L’evoluzione di Beckley nei quattro anni che intercorrono tra Myself as Washington e Cake Story è stata senz’altro un processo intuitivo, che ora io ricostruisco da studioso, nel linguaggio forbito della storia dell’arte. Per dirla in breve, all’inizio della carriera Beckley ha realizzato opere interessanti ma la sua arte, per quanto apprezzabile, era incompleta perché lo status di opera d’arte di Myself as Washington, per esempio, si poteva comprendere solo alla luce di una teoria artistica, esplicitata da Beckley stesso o da suoi commentatori, perché l’opera d’arte era la foto più un commento scritto. Per creare l’opera, Beckley ha bisogno della collaborazione di uno scrittore che offra un’interpretazione. Ovviamente, può fare anche lui stesso da commentatore, come è avvenuto quando, di recente, ha risposto ad alcune mie domande, ma il commento non è inserito nell’opera, non ne fa parte.

A questo punto è interessante collocare brevemente l’evoluzione di Beckley in una prospettiva più ampia della storia dell’arte occidentale. Nel suo Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550), Giorgio Vasari narra la storia divertente di un pittore minore fiorentino, Buonamico Buffalmacco, attivo tra il 1315 e il 1336. Un collega un po’ ingenuo, Bruno di Giovanni, gli chiese aiuto perché “si doleva che le figure che […] faceva non avevano il vivo” e Buffalmacco “gli fece far alcune parole che uscivano di bocca a quella femina che si raccomanda alla Santa, e la risposta della Santa a lei”. Secondo il dotto studioso del Vasari, Paul Barolsky, si tratta del primo esempio di fumetto ante litteram. La commistione di parole e immagini per narrare storie diventa frequente a partire dall’inizio del XX secolo, ma dagli inizi del Rinascimento fino ad allora, nella pittura europea in generale le parole erano quasi messe al bando dalle raffigurazioni pittoriche, tanto diffusa era la convinzione che la pittura dovesse comunicare esclusivamente per immagini,

senza elementi testuali, e nelle varie epoche gli studiosi hanno sempre deriso l’aggiunta di parole ai dipinti, compreso il famoso storico moderno Bernard Berenson.

Barolsky ha scritto molto sulla finzione narrativa negli scritti di Vasari e sembra che l’aneddoto sulla burla di Buffalmacco sia inventato, ma anche se non veritiera, la storiella la dice lunga sul fatto che aggiungere elementi testuali nei quadri fosse considerata un’assurdità nel Rinascimento, tanto era radicata l’idea che l’arte visiva dovesse comunicare solo in termini visivi, lasciando le parole alla letteratura. L’ideale formalista che vuole che ogni arte sia pura e che utilizzi solo temi propri del suo medium, è una versione aggiornata in epoca modernista del principio rinascimentale. Secondo Clement Greenberg, non solo la parola scritta ma la narrazione in generale va lasciata alla letteratura, perché la pittura è arte astratta. D’altronde, cogliendo il riferimento di Barolsky, i critici sono stati a lungo restii a considerare i fumetti una forma d’arte, essendo inconcepibile che si raccontino storie con parole e immagini, come se queste ultime da sole non bastassero. Il fumetto è un’arte bastarda, impura, rivolta ai bambini o ad adulti con scarse capacità di lettura e negli anni Cinquanta gli album di fumetti furono oggetto di aspre critiche.

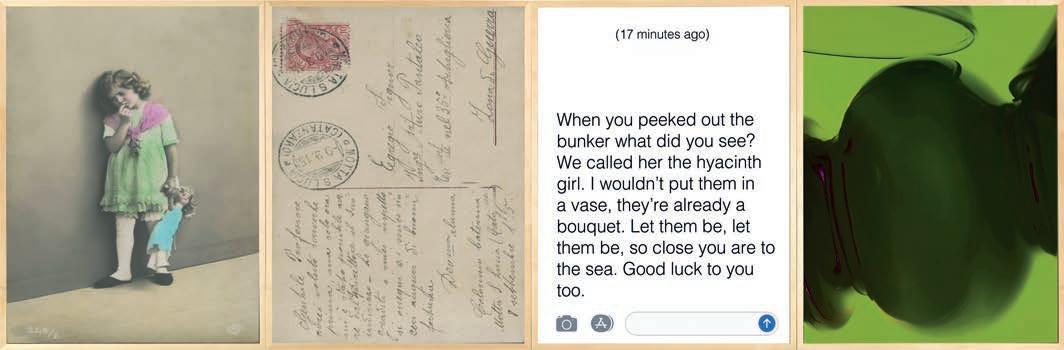

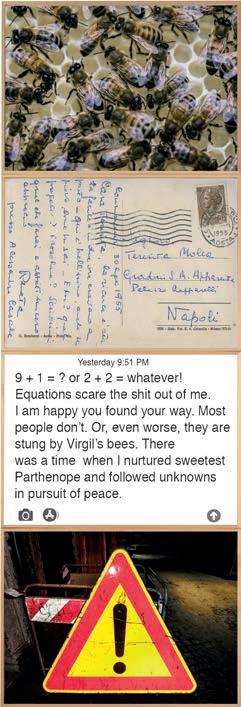

Il rapporto tra parola e immagine si evolve nel presente, e il Post-modernismo si caratterizza proprio per l’ingresso delle parole nello spazio pittorico, come elementi visivi distinti, stampati o dipinti; in fondo, la combinazione di foto e testo in Cake Story è solo una delle innumerevoli varianti sul tema che si vedono di recente: si potrebbe compilare un elenco lunghissimo di esempi, con artisti come John Baldessari, Mel Bochner, Richard Prince, Ed Ruscha e Christopher Wool che utilizzano le parole, da sole su tela oppure insieme alle immagini. Essendo una pratica corrente nel mondo dell’arte visiva recente, c’è da supporre che Beckley non si sia necessariamente ispirato agli scritti di Vasari per Cake Story e per le altre sue opere “narrative” in quanto non aveva bisogno di andare a cercare riferimenti così remoti che avallassero il suo modo di procedere. Come Myself as Washington fu riconosciuta come opera d’arte quando prese piede l’arte concettuale, così Cake Story poté avere successo solo quando anche altri artisti cominciarono a usare le parole. Sarebbe stato possibile realizzare Cake Story sin da quando esiste la fotografia perché la possibilità tecnica c’era dal 1880 in poi, ma a quel tempo non sarebbe stata considerata un’opera d’arte. Come si è detto nel capitolo precedente, gli entry points i punti d’ingresso, contano. Purtroppo, gli excursus sono per natura generici e si è perso di vista il punto da cui siamo partiti, la peculiare evoluzione personale di Beckley; generalizzando, in storia dell’arte si corre il rischio di non rendere sempre giustizia ai singoli artisti. Baldessari, Bochner, Prince, Ruscha e Wool hanno avuto un percorso molto diverso da quello di Beckley; se ci fermassimo a questa storia, sembrerebbe che Beckley si sia limitato a inserire in Cake Story un’interpretazione della sua opera e che, quindi, basterebbe aggiungere a Myself as Washington un pannello con la mia spiegazione per sancirne lo status di opera d’arte concettuale; ma l’analisi di Cake Story ha rivelato che serve ben altro.

La spiegazione di Myself as Washington proposta nel primo capitolo, ambisce a essere un’interpretazione veritiera ed eventuali errori o inesattezze non sono intenzionali, invece il testo nella parte inferiore di Cake Story, come abbiamo visto, è un racconto di fantasia ed è parte integrante di quest’opera fotografica concettuale, non una sua spiegazione o interpretazione. L’opera è costituita da due elementi: il concept che ci mostra la foto e il testo; solo che mentre nell’esempio di arte concettuale che è Myself as Washington la narrazione è venuta da un critico

51 50

esterno, in questo caso è fornita dall’artista ed è interna, consustanziale all’opera stessa: Cake Story ha una struttura bipartita, fotografia più testo, è un meticcio, arte visiva e letteratura al tempo stesso, quindi è opportuno analizzarla ricorrendo alle competenze dello storico dell’arte e a quelle del critico letterario.

Spesso nei romanzi si trova una nota dell’editore che ricorda al lettore che si tratta di un’opera di fantasia. Nella prima pagina della recente traduzione in inglese di Ragazzi di vita (1955) di Pier Paolo Pasolini (The Street Kids, 2016) una nota precisa: “Questo libro è un’opera di fantasia. Ogni riferimento a persone, luoghi ed eventi realmente esistiti è rielaborato dall’immaginazione”.

Il romanzo, ambientato nelle borgate di Roma che l’autore frequentava (Pasolini fu ucciso nel 1975, forse da qualcuno di quei ragazzi), nomina molti posti realmente esistenti e i personaggi sono probabilmente molto simili ai ragazzi che conosceva l’autore, ma non c’è dubbio che il romanzo sia un’opera di fantasia.

C’è da dire però, che alcuni romanzi hanno persone reali come protagonisti. In Alla ricerca del tempo perduto, Marcel Proust presenta opere d’arte, persone e luoghi tanto realistici da aver indotto molti studiosi a dedicare approfondite ricerche sulle fonti, del tutto vane perché Proust stesso, a un certo punto, dichiara esplicitamente che nel suo romanzo ogni cosa è frutto di invenzione, i quadri di Elstir, la musica di Vinteuil e molto altro. Con una sola eccezione: egli racconta una storia molto toccante di devozione familiare con una vena nazionalistica, la storia di una coppia di anziani benestanti che, durante la Grande Guerra, dopo la morte in combattimento del giovane proprietario di un caffè, si offrono di occuparsene dall’oggi al domani. L’autore ci dice che è grazie a questi sacrifici che la Francia è sopravvissuta. Non voglio dare alcun riferimento testuale, perché se non conoscete a memoria questo magnifico e monumentale romanzo, spero lo leggiate quanto prima per individuare questa scena emozionante. Proprio come in un grande quadro si ritrova, talvolta, un autoritratto dell’artista, così Proust introduce un frammento di realtà nella sua opera di fantasia.

In generale, comunque, per convenzione quando si trova un testo all’interno di un’opera d’arte, si tratta di una storia di fantasia, e Cake Story non fa eccezione. Si potrebbe obiettare che un artista visivo potrebbe voler scegliere di non rispettare la convenzione e che in alcune recenti produzioni letterarie, le cosiddette narrazioni vere, la linea di demarcazione tra realtà e finzione si azzeri, ma, come abbiamo visto, la storia breve di Beckley è inequivocabilmente inventata e va interpretata. Cake Story è un’opera unitaria costituita dalla combinazione di due parti, una foto giocosa e una storia di fantasia narrata in prima persona, contrariamente alla nostra prosaica interpretazione di Myself as Washington nel capitolo precedente. Certo, il mondo reale e il mondo dell’arte non sono del tutto avulsi l’uno dall’altro ma presentano delle sovrapposizioni: George Washington è realmente esistito ed era vera anche la fetta di torta della foto; i quadri, i luoghi e le persone immaginarie di Proust sono radicati nel reale così come lo sono le parole di Beckley in Cake Story, che descrivono un luogo che esiste, il Pantheon a Roma.

La versione più poetica che io conosca della relazione tra mondo reale e mondo immaginario la fornisce nei suoi romanzi un autore che Beckley ammirava enormemente, Vladimir Nabokov, che amava costruire mondi alternativi. Il suo romanzo che meglio si presta al ragionamento che stiamo sviluppando è Fuoco pallido (1962). Come Cake Story, presenta una struttura in due parti,

un breve poema e un lungo commento. A una prima lettura, il commento sembra completamente folle e senza un nesso riconoscibile con i versi, dal canto loro banali e apparentemente semplici. Inutile dire che fiumi d’inchiostro sono stati versati su questo romanzo e l’opinione più accreditata è che Nabokov abbia voluto proporre una parodia del mondo della critica letteraria accademica, per il quale nutriva profondo disprezzo.

Il commento in Fuoco pallido racconta di un esule proveniente da Zembla, un regno immaginario che ha degli aspetti in comune con la Russia che Nabokov aveva dovuto lasciare. Il titolo del poema è tratto dal Timone d’Atene di Shakespeare: “La luna è un ladro arrogante, / E il suo pallido fuoco lo ruba dal sole” (Atto IV, scena 3). Nella storia ci rendiamo conto che l’autore del commento, Charles Kinbote, non riconosce la citazione shakespeariana perché ha letto le opere di Shakespeare in una (immaginaria) traduzione in zemblano e leggiamo, in un altro risvolto della vicenda narrata che ho illustrato in una mia precedente pubblicazione, un resoconto dettagliato di come Kinbote abbia portato quella traduzione da Zembla al suo nuovo mondo. La lezione nabokoviana è che quando dei testi passano dal mondo dell’arte alla realtà, per così dire, la loro identità muta ma in modi riconoscibili tanto da consentire al lettore attento di ricostruire il percorso compiuto. Zembla, un’invenzione di Nabokov, è collegata al mondo in cui è stato scritto il poema Fuoco pallido; le persone, e anche i libri come il Timone d’Atene di Shakespeare, possono passare da un mondo a un altro, pur cambiando durante il tragitto.

Dal canto nostro, sapendo che Kinbote sta leggendo Shakespeare, riusciamo a riconoscere la fonte del titolo del poema Fuoco pallido: sono parole che provengono dal Timone d’Atene. La procedura di Nabokov, in questo e in altri romanzi, è molto di più di un’abile trovata autoriale, è una presa di posizione sulla natura della finzione nell’arte; adottando questa linea di pensiero, il senso di Cake Story risulta più chiaro perché comprendiamo come cambia la natura stessa di un testo interpretativo di un’opera d’arte concettuale quando entra all’interno dell’opera d’arte stessa. Non v’è dubbio, quindi, che lo scritto di Beckley posto nella parte inferiore di Cake Story sia narrazione, e non l’interpretazione della foto e che per interpretare quest’opera che consta di due parti si debbano analizzare sia la parola sia l’immagine. Aggiungo, onde evitare fraintendimenti, che non voglio con ciò intendere che Beckley sia uno studioso di Nabokov anche se, come ho già avuto modo di dire, egli nutre da sempre interesse per questo scrittore, ma che nella sua arte visiva egli adotta il modo di pensare nabokoviano quando combina immagine e testo. L’idea che la linea di confine tra narrazione vera e finzione sia porosa è senz’altro suggestiva.

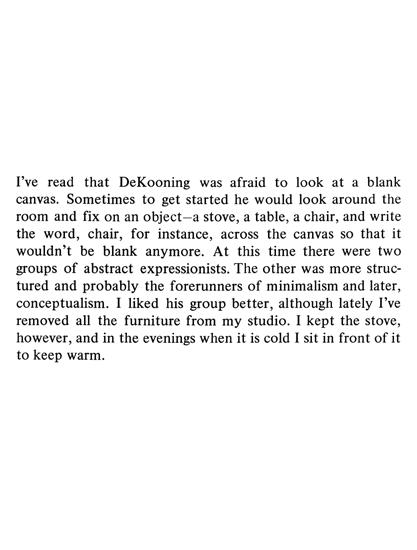

Interpretiamo Cake Story tenendo conto della foto e del testo. Torna utile fare riferimento anche a un’altra opera che Beckley ha realizzato l’anno successivo, combinando immagine e narrazione, De Kooning’s Stove (1974), in cui a destra vediamo la foto di un fornello, con uno dei bruciatori acceso, a sinistra un testo di Beckley su Willem de Kooning e i fornelli. Per essere precisi, il testo di Beckley, pur essendo costituito da un solo paragrafo, è suddiviso in due parti, una in cui leggiamo che de Kooning non sopportava avere tele bianche e intonse intorno a sé e quindi ci scriveva sopra il nome di un oggetto presente nel suo atelier, e un’altra in cui apprendiamo che per Beckley c’erano due tipi di espressionisti astratti, quelli come de Kooning e gli altri, che ammirava di più, i precursori dei minimalisti e dei concettualisti, tra i quali c’era Barnett Newman che più tardi, come vedremo nel prossimo capitolo, divenne molto importante per Beckley,

53 52

e ovviamente Stella di cui, come abbiamo visto, aveva subito l’influenza precedentemente. Alla fine leggiamo che il narratore ha rimosso tutti i mobili dal suo studio tranne la cucina, che gli serve per tenersi al caldo ed, evidentemente, la sedia che vediamo riflessa nello sportello del mobile, rosso scintillante.

In modo ancora più complesso di Cake Story, anche questa storia è strampalata. Essendo di un anno dopo, è legittimo immaginare che Beckley abbia avuto modo di raffinare la sua tecnica. Come prima, partiamo dalla lettura del testo e supponiamo, per amor di discussione, come si suol dire, che la faccenda della paura delle tele vuote di de Kooning sia vera: perché l’artista avrebbe dovuto svuotare lo studio come reazione? Perché ciò avrebbe dovuto aiutarlo a superare la sua fobia?

E perché, dato che Beckley apprezza maggiormente altri espressionisti astratti, avrebbe svuotato anche lui il suo studio esclusa la cucina, che il narratore ci dice di usare per tenersi al caldo?

Perché Beckley dovrebbe imitare de Kooning in questo modo? Nulla ha senso, né la parte della storia che riguarda de Kooning né quella che riguarda il narratore. Come nella storia sulla torta e su Roma, anche qui ritroviamo un brano senza né capo né coda che accompagna una foto che è una sorta di illustrazione del testo, e anche qui abbiamo una narrazione in prima persona che non deve necessariamente riguardare Beckley. Sicuramente Beckley è stato a Roma ed è probabile, quindi, che abbia visitato il Pantheon, per cui Cake Story affonda le sue radici nella realtà. E per quello che ne sappiamo, potrebbe aver viaggiato qualche volta da solo e altre volte in compagnia e una cosa simile si potrebbe dire per il testo in De Kooning’s Stove: sull’artista circolano molte storie non vere, e anche Beckley ha uno studio e da giovane dipingeva e, molto probabilmente, aveva anche un fornello da cucina. Ma, per quanto ne sappiamo, non ha bisogno di accenderlo per tenersi al caldo nel suo studio fotografico e, comunque, ammesso che talvolta vi faccia freddo, la storia della fobia di de Kooning per le tele bianche non sembra attinente al suo modo di lavorare.

Anche in questo caso, ovviamente, l’io narrante non deve essere Beckley perché anche questo testo è un’opera di fantasia, come quello in Cake Story, e bisogna tenerne conto nell’interpretare De Kooning’s Stove. Negli anni, ripercorrendo i lavori di Beckley di quel periodo, ho pensato spesso che volesse quasi fare dello spirito, senza riuscirci del tutto. Le sue storie mi ricordano quelle battute umoristiche illogiche che Freud analizza in Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905). In una, per esempio, un rabbino di Cracovia comunica a tutti che il rabbino di Lemberg è deceduto. Alcuni cittadini di Lemberg arrivano un giorno a Cracovia e rivelano che, in realtà, il rabbino è ancora vivo. Come risposta, uno dei discepoli del rabbino di Cracovia dice: “Che differenza fa… in ogni caso la Kück (la vista) da Cracovia a Lemberg era magnifica”. Fare dell’umorismo, come fa Freud, sull’infallibilità della sapienza rabbinica è tipico della tradizione ebraica. Forse anche Beckley vuole solo prendere in giro de Kooning ma entrambe le storie, a mio avviso, vorrebbero far ridere senza riuscirci, ma ognuno reagisce a suo modo ai motti di spirito.

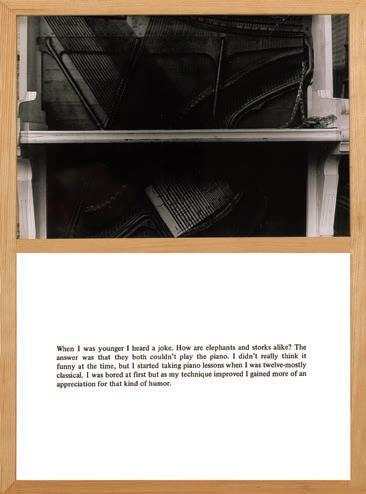

Quando insegnavo filosofia e parlavo della psicanalisi, dovevo spiegare le battute, poi con il tempo ho scoperto che molti motti di spirito di Freud sono per “iniziati”, come si direbbe in un altro campo, per persone informate sui fatti. Un ebreo chiede a un altro: “Did you take a bath?” (hai preso un bagno per dire hai fatto il bagno?), l’altro risponde: “Perché, ne manca uno?”. Joke about Elephants 1973 Fotografie in b/n 63,5 × 46 cm

55 54

Questa battuta ha senso solo per chi sa che gli ebrei poveri dell’Europa orientale, che non avevano vasche da bagno in casa, andavano ai bagni pubblici per lavarsi. Ovviamente, un bath (che sia vasca o bagno pubblico) non è una cosa che si possa rubare come un barattolo di gefilte fish, per esempio (letteralmente pesce ripieno, gustose polpette di pesce, tipiche della cucina ashkenazita). Molte delle battute di Freud, senza una spiegazione sembrano sciocchezze senza senso; secondo lo psicanalista, spesso nei motti di spirito diamo senso a ciò che sembra non averne se siamo in grado di riconoscerne la portata aggressiva. Le due battute che ho citato ne sono validi esempi. Ridere a una battuta significa interpretarla, riconoscendo che ci consente di dire cose che, se esplicitate con molte parole, suonerebbero offensive. E questo è anche il motivo per cui i goyim, i non-ebrei, dovrebbero astenersi dal raccontare barzellette ebraiche; invece i non-artisti possono scherzare su de Kooning.

Un altro lavoro di Beckley, Joke about Elephants (1973), casca a pennello. Contiene la foto di un pianoforte e un testo su una barzelletta: “Che cosa hanno in comune un elefante e una cicogna? Nessuno dei due sa suonare il piano”. Il narratore dice che inizialmente non trovava divertente questa battuta, ma studiando pianoforte e migliorando la tecnica, ha cominciato a comprenderne lo spirito. Di nuovo la mancanza di logica è evidente: non v’è ragione di pensare che migliorando la propria abilità pianistica si comprendano le battute sul pianoforte ed è talmente ovvio che né elefanti né cicogne sappiano suonarlo che non serve nemmeno una spiegazione.

Indipendentemente da ciò che si pensi della teoria di Freud, ciò che ci rivela a proposito delle assurdità di Beckley è che non vogliono far ridere, almeno secondo me. In alcuni dei suoi dipinti narrativi, Richard Prince scrive battute alquanto stereotipate sugli psichiatri, che vogliono suscitare ilarità. Un umorismo del genere, certo, implica una certa ostilità nei confronti della psicanalisi, ma la storiella del fornello da cucina di Beckley non è ostile nei confronti di de Kooning, è insulsa, e senza senso, forse nemmeno tanto da essere sconcertante, ma di sicuro non è chiara. Anche in questo caso, come in Cake Story, si rimane interdetti nel rendersi conto che i processi mentali dell’io narrante sono illogici, come lo erano di sicuro quelli di de Kooning. Sono molti gli artisti che ne hanno subito l’influenza ma, per quel che si sa, nessuno è rimasto soggiogato fino al punto da portare via tutti i mobili tranne la cucina da casa propria. Forse è proprio questo ciò che vuole sostenere Beckley: fare arte è di per sé illogico. Ascoltando de Kooning in alcune registrazioni, traspare un’irresistibile illogicità e quindi, come per George Washington, una storiella inventata può essere rivelatrice.

La questione della fobia delle tele bianche di de Kooning, che prosegue con la precisazione sulle due scuole dell’Espressionismo astratto, è una breve storia senza né capo né coda, il che è di per sé un ossimoro perché, per definizione, le storie senza né capo né coda sono lunghe e, in effetti, più recentemente Beckley ha pubblicato alcune storie strampalate più lunghe. Vale la pena cercare di capire da dove derivi l’illogicità in questo testo: non è del tutto chiaro cosa abbia a che fare il racconto del desiderio dell’artista di guardare un fornello da cucina, o il nome di un oggetto raffigurato sulla tela, con il desiderio di Beckley di usare il fornello per riscaldarsi. Come accade con i motti di spirito, si rischia di sembrare inutilmente pedanti e vagamente sciocchi nell’ostinarsi a voler spiegare un significato che non c’è.

Nel 1990, vent’anni dopo, in un negozio di libri usati, Beckley trova per caso un volume della fine dell’Ottocento che colpisce la sua attenzione, Imaginary Portraits di Walter Pater (1887). Sebbene noto agli studiosi accademici, il libro di Pater non è tra le letture che possono interessare gli artisti contemporanei, ma Beckley ne fu così affascinato da lavorare a una riedizione del testo scrivendone la prefazione, che uscì nel 1997. Il libro offre una caratterizzazione raffinata della prosa di Pater. I suoi ritratti immaginari, racconti di fantasia su personaggi reali, utilizzano informazioni inventate per proporre un’interpretazione del lavoro e delle opere di ciascun soggetto. Contrariamente ad altri biografi, che talvolta per arricchire le storie aggiungono informazioni la cui veridicità è discutibile, Pater rende esplicita la procedura, dichiarando immediatamente che narra storie di vita immaginate sulla base delle storie vere dei personaggi. Prendiamo A Prince of Court Painters, il ritratto immaginario di Jean-Antoine Watteau (1686-1719), il grande pittore francese morto prematuramente.

Si sa poco della sua vita. In un saggio del 1856, i fratelli Goncourt, grandi fautori della pittura dell’Ancien Régime, pubblicarono quella che sostenevano essere una vecchia biografia di Watteau. Sulla base di quel testo, Pater riscrive la biografia dell’artista attraverso un diario immaginario della sorella di un altro pittore, Jean-Baptiste Pater, suo omonimo, che è innamorata di Watteau. Stando al diario, Watteau dipinge quel mondo con tanta grandiosità “in parte perché lo disprezza”. Per capire i soggetti dei suoi dipinti bisogna tener presente che non ha mai dimenticato di essere nato povero, di provenire da un mondo diverso. Si tratta di una speculazione plausibile e la vita immaginata da Pater ha un senso e non è divertente. Anche Beckley, in De Kooning’s Stove propone un ritratto immaginario, forse assurdo, dell’artista, integrato da una fotografia ma, a differenza di A Prince of Court Painters, non fa nemmeno lo sforzo di fingere che sia la verità.

Come è complessa De Kooning’s Stove! Nel loro insieme, il breve testo e la foto apparentemente semplice danno luogo a una concatenazione di riflessioni e considerazioni di semiotica. E l’analisi è solo cominciata perché ci si potrebbe soffermare e dilungare su ogni punto. Beckley ha elaborato molte varianti sul tema con la sua arte fotografica narrativa. La commistione di parole e immagini gli ha permesso di raccontare storie divertenti come Cake Story (1973) e scene erotiche come Bus (1976). Chiaramente questa meravigliosa forma di creazione artistica avrebbe potuto essere estesa all’infinito. L’evoluzione, o il passaggio dall’arte concettuale a quella fotografica narrativa fu dovuta, credo, al bisogno di colmare quella che veniva vista come una lacuna nelle opere concettuali alle quali mancava una narrazione esplicativa.

Eppure, la capacità auto-critica di Beckley lo spinse presto a dedicarsi ad altro. La bellezza non aveva trovato posto nelle sue opere fino ad allora, ma la bellezza era la sua aspirazione ultima, non l’umorismo. La riedizione di Beckley di Imaginary Portraits comprendeva anche una novella, pubblicata separatamente, The Child in the House, a cui attinse, come egli stesso ci spiega, per elaborare alcune idee su come riportare la bellezza nella sua arte. Pater si rivelò una risorsa preziosa.

57 56

“Il 1969 ha segnato l’inizio della mia cosiddetta ‘arte narrativa’. Praticamente scrivevo una storia e facevo le fotografie allo stesso tempo. Il testo si evolveva con le foto. Alcune opere non avevano il testo, ma erano comunque delle narrazioni. Negli anni Ottanta ho usato vari materiali e il lavoro è diventato più scultoreo e pittorico. Alla fine degli anni Ottanta ho trovato il modo di integrare questi materiali con la fotografia. L’integrazione tra fotografia e superficie pittorica è un aspetto importante di tutti miei lavori”.

Opere

Dagli anni ’70 agli anni ’90

61 60 De Kooning’s Stove, 1974 Fotografia in b/n e stampa Cibachrome 104 × 157 cm

63 62 Roses Are, Violets Are, Sugar Are, 1974 Stampe Cibachrome 95 × 228 cm

65 64

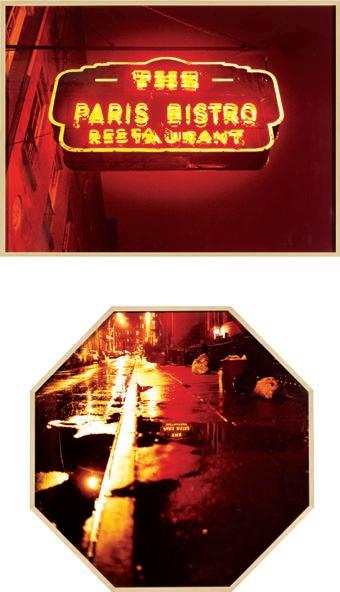

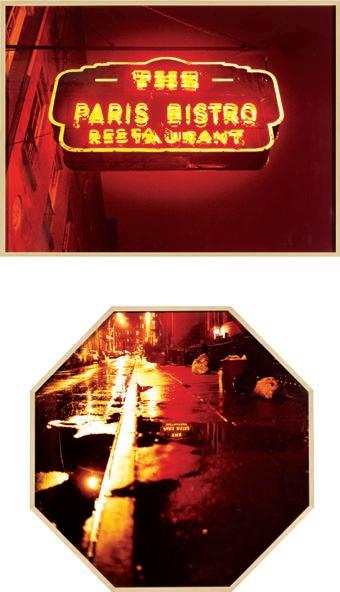

Paris Bistro 1974

Stampe Cibachrome 185 × 102 cm

67 66

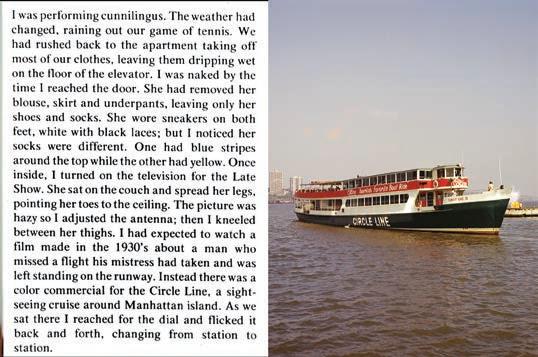

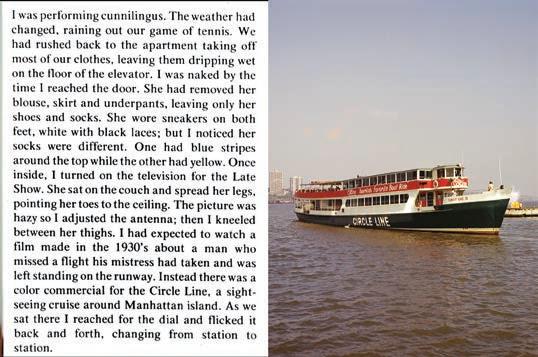

Circle Line, 1974

102

305 cm

Stampe Cibachrome e fotografia in b/n

×

69 68

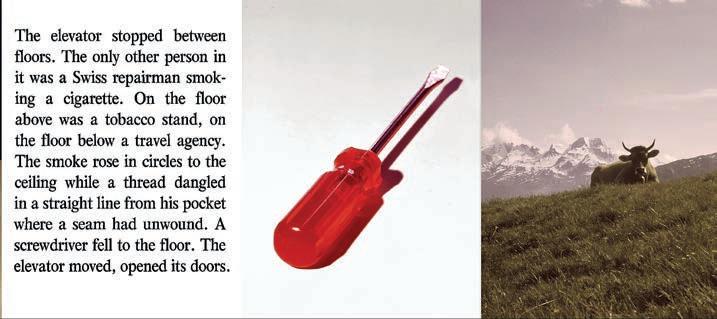

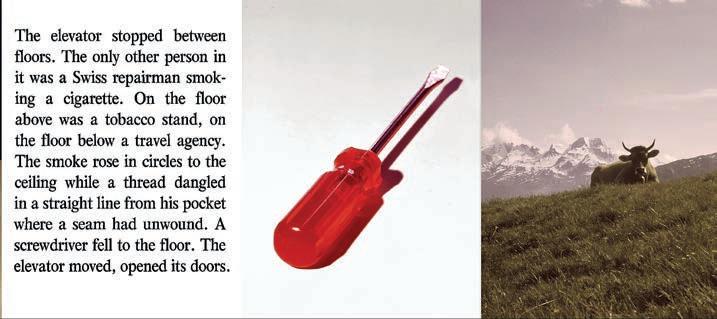

The Elevator, 1974 Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 165 × 305 cm

71 70

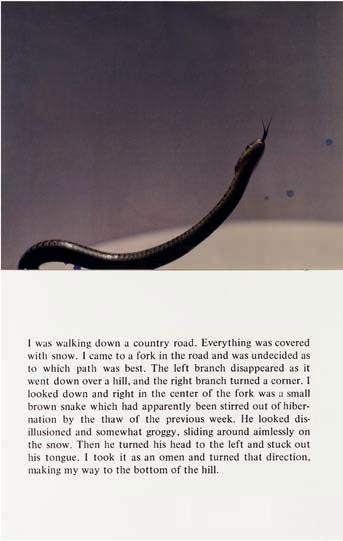

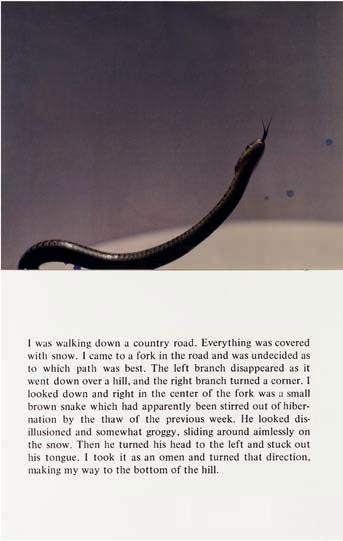

Snake Story 1974

Stampa Cibachrome e fotografia in b/n 77,5 × 50,8 cm

73 72

Rabbit Turtle, 1974

Fotografie in b/n

96,5 × 520,7 cm

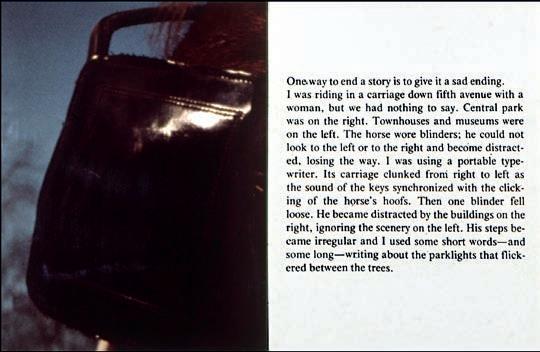

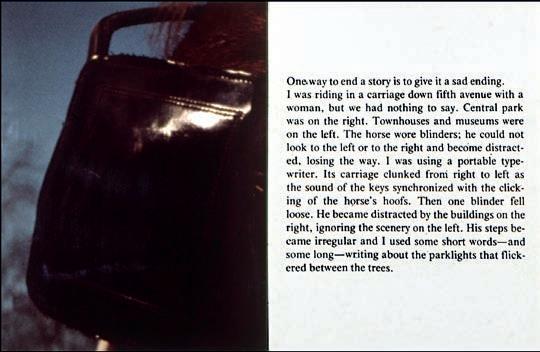

75 74 Sad Ending, 1975 Stampa Cibachrome e fotografie in b/n 60 × 200 cm

77 76

Drop and Bucket, 1975 Stampe Cibachrome 475 × 152,4 cm

79 78 Hot

1994 Stampe Cibachrome 102 × 229 cm e 152 × 381 cm

and Cold Faucets with Drain, 1975 e

81 80

1976

Mao Dead

101 × 304 cm

Stampe Cibachrome e fotografie in b/n

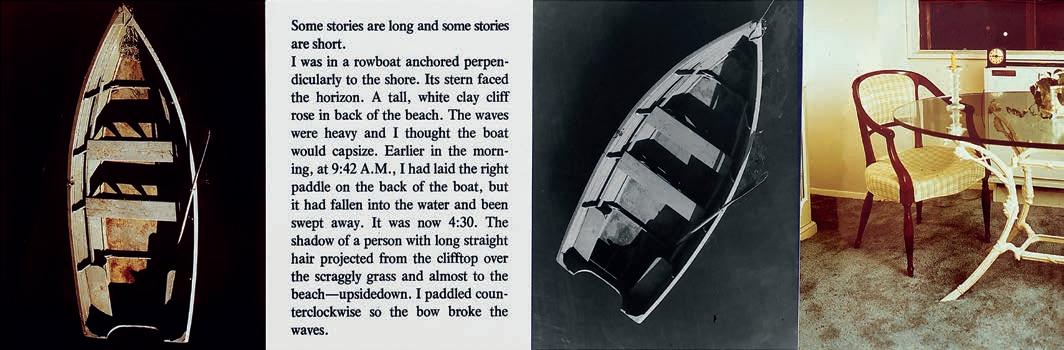

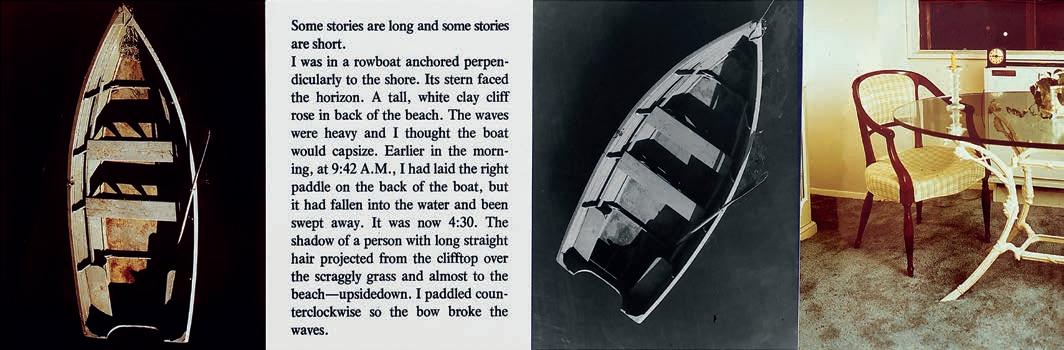

83 82 Boat, 1976

102 × 305 cm

Stampe Cibachrome e fotografie in b/n

85 84

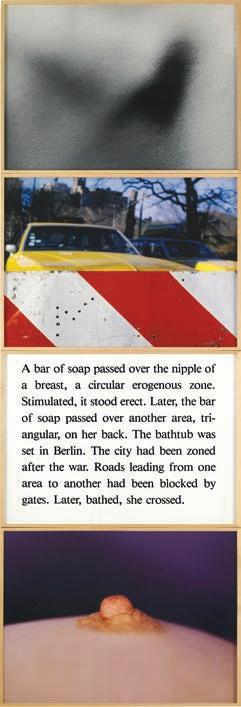

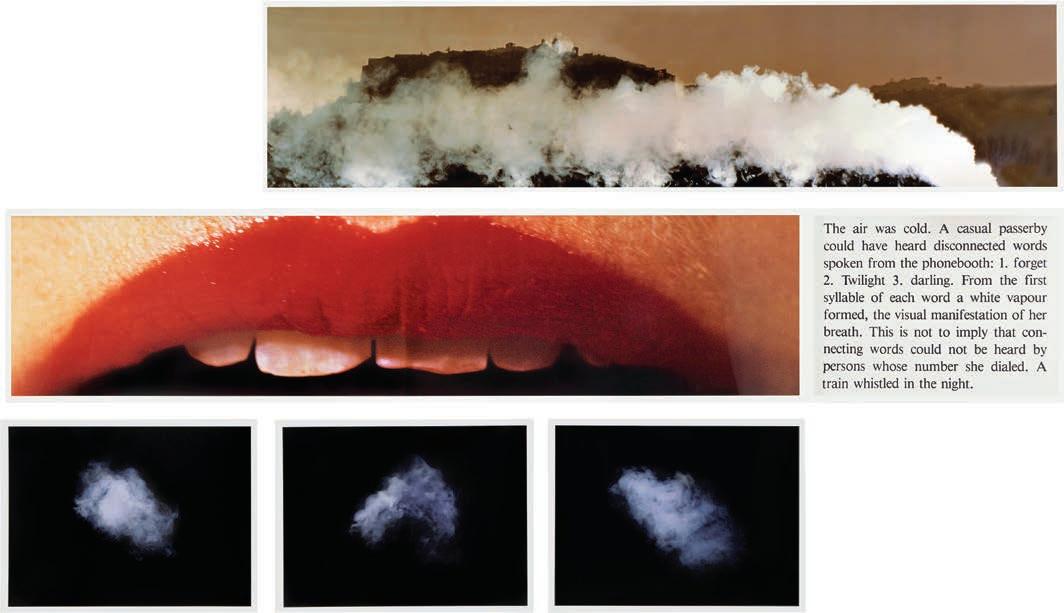

Bus, 1976

Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 203 × 229 cm

87 86

Elements of Romance, 1977

Stampe Cibachrome 101,6 × 304,8 cm

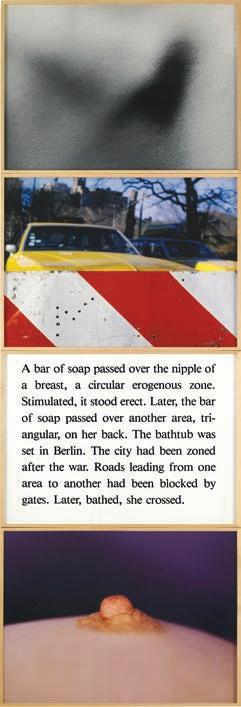

89 88 The Bathroom, 1977

130 × 305 cm

Stampe Cibachrome e fotografia in b/n

91 90

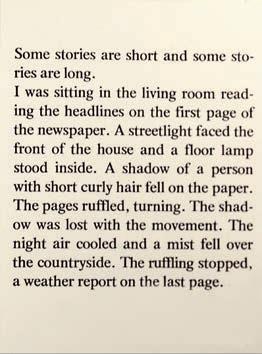

The Living Room, 1977

Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 127 × 304,8 cm

93 92

The Kitchen, 1977 Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 279,4 × 203,2 cm

95 94 Roses Are, Violets Are, Sugar Are, 1978 Stampe Cibachrome 243 × 343 cm

97 96

Rising Sun, Falling Coconut, 1978

Stampe Cibachrome 305 × 101 cm

99 98

Shoulder Blade, 1978

Stampe Cibachrome e fotografie in b/n 305 × 101 cm

101