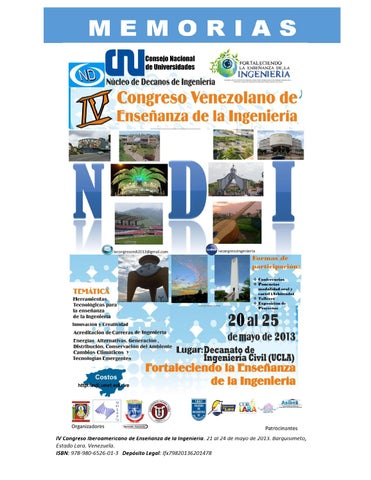

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería

Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”

Autoridades Núcleo de Decanos de Ingeniería de Venezuela

Universidad “Yacambú”

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”

Universidad “Fermín Toro”

Autoridades Asociación Iberoamericana de Instituciones Enseñanza de la Ingeniería Ramón Blasco Presidencia CONDEFI - Chile

Fernando Miralles Coordinador

Jorge Del Gener Vicepresidencia CONFEDI - Argentina

Rebeca Rivas Coordinadora Adjunta

Jaime Salazar Contreras Secretaría Ejecutiva ACOFI – Colombia

José Alexander Contreras Secretario

Armando Pires José Carlos Quadrado Presidente inmediatamente anterior Instituto Politécnico de Setúbal-Portugal Instituto Superior de Engenharia de Lisboa- Portugal

Oscar Camacho Secretario Adjunto

Árbitros Daviglem Valera Manuel Mosquera Carmen Vásquez

Marisabel Luna Cardozo Ángela Pongiluppi Carlos Lameda

Ricardo Fabelo William Osal Ligia Polanco

http://www.uft.edu.ve/congreso IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Contenidos Editorial Comité Organizador Objetivos Temática Localización Programa General Conferencias Centrales Talleres Foro de Acreditación de Carreras de Ingeniería Ponencias

Pagina 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12-18

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Editorial El IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería brinda a la academia y a los ingenieros en ejercicio la oportunidad de crecimiento mutuo, de crear un referente regional que permita una visión más amplia e integradora de nuestros propósitos de formación en cada uno de los países miembros de ASIBEI (Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería). Es una oportunidad para el sector gubernamental y empresarial de vinculación con la formación de los futuros trabajadores en el área de ingeniería, y el afianzamiento de su compromiso con la competitividad de los profesionales, concebida ésta como la capacidad de Iberoamérica de posicionarse a nivel mundial para ser tomada en cuenta en las toma de decisiones que afectan a la sociedad como un todo. Igualmente, representa una ocasión para el desarrollo profesional como consecuencia de la participación en conferencias, ponencias, talleres y otras actividades que mostrarán las innovaciones en algunas áreas prioritarias de desarrollo nacional. Para los estudiantes de ingeniería de pre y postgrado el poder participar en las discusiones que se den en torno a problemas claves para su desarrollo profesional como lo es la acreditación de los programas de estudio y de interactuar con profesionales de la ingeniería quienes laboran en entidades gubernamentales y en el sector privado. Innovar e integrar estrategias conducentes a la formación del ingeniero Iberoamericano, involucrando el diseño curricular en ingeniería con el sector productivo para incidir directamente en la formación del egresado con una orientación en procura del bien común. Así como el fortalecimiento de las redes de cooperación en docencia e investigación, alianzas estratégicas entre instituciones de educación superior, el Estado y el sector productivo. Por su parte, contribución a la innovación e integración científica y tecnológica aplicada al mejoramiento de la calidad del hábitat y al desarrollo sostenible en áreas prioritarias tales como: petróleo, gas y energía sin detrimento del ambiente; a la biotecnología, cambio climatológico y fenómenos naturales; desarrollados actualmente en Venezuela y en los países que conforman Iberoamérica. Desde 1997, la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), ha propiciado encuentros para fundamentar conceptualmente los rasgos esperados del Ingeniero formado en instituciones iberoamericanas. El IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería enmarca la XXXII reunión de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería ASIBEI se plantea construir un espacio idóneo para la divulgación de innovaciones y de procesos de integración, tanto en el ámbito de la enseñanza de la ingeniería, como en el quehacer científico y tecnológico. El Núcleo de Decanos de Ingeniería de Venezuela en su calidad de asesor del Consejo Nacional de Universidades y miembro de ASIBEI, ha organizado este evento con el concurso de la Universidades del Estado Lara.

Rebeca Rivas Ventura Coordinadora Adjunta del Núcleo de Decanos de Ingeniería de Venezuela

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Comité Organizador Ing. Rebeca Rivas Decana de Ingeniería UFT Ing.. Ligia Polanco Directora Académica UNEXPO Comité Organizador

Ing. Yenny Salazar Decano de Ciencia y Tecnología UCLA Ing. Leonardo Colmenarez Decanato de Civil UCLA Ing. María del Pilar Alonso Decano de Ingeniería UNY Ing. Maritza Torres UCLA

Comité Académico

Ing. Roxana Martínez UCLA Ing. Elton Zambrano UNEXPO Lcdo. José Luis Yépez Decano de Cs. Económicas y Sociales UFT

Comité de Publicidad y Relaciones Institucionales

Lcda. Lic. Laura Quero UFT Lic. Yessica Dieudonne UNY

Lcda. Ofelia Canelón Directora de Protocolo UCLA Comité de Logística

Lcda. Sonia La Cruz UNEXPO Ing. Yelitza Echeverría UFT Ing. Yakirana Berrios UFT

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Objetivos El IV Congreso Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería tiene como objetivos: Propiciar un espacio de intercambio de saberes, conocimientos y experiencias en el ámbito regional, nacional e internacional en torno a enseñanza de la ingeniería. Proyectar el trabajo investigativo que se realiza en las Instituciones Universitarias. Fomentar la generación de Redes de Aprendizaje Colectivo que permitan la vinculación e interacción del espacio académico y el espacio comunitario en pro del desarrollo social sustentable y equitativo a través de las diferentes carreras de ingeniería de Venezuela. Dirigido a estudiantes y profesores Universitarios de toda Iberoamérica, siendo sede del mismo la Ciudad Crepuscular y Capital musical de Venezuela, Barquisimeto Estado Lara, organizado por las Universidades Centro Occidental Lisandro Alvarado, Universidad Experimental politécnica Antonio José de Sucre, Universidad Yacambú y Universidad Fermín Toro. Auspiciado y patrocinado por la Gobernación del Estado Lara, la Corporación de Turismo de Lara, la Fundación Teatro Juárez y el Colegio de Ingenieros del estado Lara, del 20 al 25 de mayo del 2013 en el Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.

Temática Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza de la Ingeniería Acreditación de Carreras de Ingeniería Tecnología emergentes, Energías Alternativas (Generación y Distribución), Conservación del Ambiente y Cambios Climáticos Innovación y Creatividad

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Localización Decanato de Ingeniería Civil, Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” UCLA Prolongación Avenida La Salle. Barquisimeto. Estado Lara. Venezuela

Ambiente 1: Auditorio DIC Ambiente 2: Aula DIC Ambiente 3: Aula 1 Postgrado DIC Ambiente 4: Aula 2 Postgrado DIC Ambiente 5: Aula 3 Postgrado DIC

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Conferencias

“Acreditación de Carreras de Ingeniería” Julio Cesar Cañón (ASIBEI), Colombia

“Rol de la Ingeniería en la mitigación y adaptación al cambio climático” Juan Carlos Sánchez(UCV), Venezuela

“ Terremotos, como vivir en un Mundo Sísmico” Orlando Méndez (UCV), Venezuela

Sensores Inteligentes” Ángel Custodio (UNEXPO), Venezuela

“Buscando un alma nueva para la ingeniería moderna” Fernando Miralles Wilhelm (USA)

“La Universidad Conectada” Ing. Vladimir Yackolev, (ANIH) (NID) Venezuela

“Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza de la Ingeniería” Pedro Camacho(FATLA), Ecuador

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Ponencias Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería Código Archivo PDF en DVD

Ponencia

Autores

Institución

País

AC-12

Auditoría del Conocimiento para mejorar la Productividad Organizacional en las Universidades Indicadores de Desempeño para Evaluar al Personal Docente de una Universidad con Modalidad de Educación a Distancia Sistematización de los Fundamentos Teóricos que sustentan una propuesta de evaluación de desempeño para los enlaces del Programa de Gestión Social en la UBV, Edo Carabobo, Venezuela

Mailen Camacaro Roxana Martínez

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Juan Javier Sarell Judit Carvallo

Universidad Nacional Abierta UNA

Venezuela

Nilse Rodríguez de Reimi

Universidad Bolivariana de Venezuela UBV

Venezuela

M. Paparoni O. Paz O. Peña I. Carbonell

Universidad Católica Andrés Bello UCAB Universidad Metropolitana UNIMET

Venezuela

Ana M. Díaz, Mirian Alvarado, María A. Pérez, Luis E. Mendoza, Kenyer Domínguez, Edumilis Méndez Javier Barrios

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Miguel Moreno Oscar Camacho

Universidad de Los Andes ULA

AC-20

AC-21

Temática: Innovación y Creatividad IC-14

IC-06

La elipse Cullman como una herramienta estratégica para la Clasificación Sísmica de las Configuraciones Estructurales Uso de UML en la Enseñanza de la Ingeniería

IC-04

Funcionalidades de Ambiente de Programación ANDROID

IC-07

Eticidad ante los Riesgos Tecnológicos Urbanos

AC-18

Formación de Competencias Profesionales en estudiantes de Mecánica de Sólidos a través de la realización de proyectos Diagnóstico del perfil emprendedor de estudiantes

Universidad de Nueva Esparta UNE Venezuela

Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería

AC-22

María L. Castellanos H. Carlos A. Arteaga

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Anabel Terán R.

Universidad Nacional Experimental Politécnica

Venezuela

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

13

AC-26

universitarios. Caso UNEXPO VR Barquisimeto Incorporación de Proyectos Integrados en la enseñanza en Ingeniería. Caso: UNIMET

Blas Samuel P.

UNEXPO

Z Cassier S Romagni C Rojas, P Cuenca

Universidad Metropolitana UNIMET

Venezuela

Temática: Conservación del Ambiente CA-01

CA-02

CA-03

CA-05

El Bosque Escolar Comunitario: Herramienta de Recuperación, Conservación y Desarrollo Educativo Socioambiental Automatización y supervisión mediante mensajería de texto GSM de un Invernadero Industrial Aprovechamiento del Gas Metano a través del Tratamiento Biológico de las Aguas Residuales de una Industria Cárnica Desarrollo de competencias para la reutilización de Residuos Sólidos. Caso UNEFA Núcleo Lara

Calderón Francisco, Mosquera Nayleth

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, DEA Yaracuy

Venezuela

Francisco de La Cruz Magda Díaz G. Diego Rivero Donaldo G. Mejías B.

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt UNERMB

Venezuela

Anabel Terán R. Betzi Terán Blas Samuel P.

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas UNEFA

Venezuela

Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería AC-06

AC-08

Calidad de la Educación Universitaria y Aplicación de las Normas ISO 9000 en Universidades Sistema de Gestión de Aprendizaje para la UNEXPO Vicerrectorado Puerto Ordaz

AC-29

Sistema de Gestión de la Calidad para el Laboratorio de Análisis Instrumental de una institución universitaria basado en la norma ISO 17025:2005

IC-03

Características de Funcionamiento de Motores de Inducción Alimentados con Fuentes que contienen armónicos Proyecto: diseño, fabricación y evaluación de Recubrimientos Cerámicos Termorrociados para aplicaciones a altas temperaturas en componentes de Reactores de Reducción Directa

Yasmary Urdaneta

Universidad Centroccidetal “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Marisol Manzanilla Elizabeth Urdaneta Ángel Custodio Gaudys A. Mendoza G.

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Temática: Innovación y Creatividad

IC-10

Roberto Veltri

Instituto Universitario Tecnológico de Cumana IUT

Venezuela

Sugehis Liscano, Miriam Romero, María Prato, Ernesto Núñez, Linda Gil, Ramón Zerpa

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

IC-13

IC-11

Diseño de un Plan Estratégico para la Implementación del Sistema CRM (Customer Relationship Management) como herramienta de marketing en las MIPYMES del Municipio de Valledupar Plan para mejorar la trazabilidad en la Gestión Diaria del Proceso de Fabricación de Equipos de Refrigeración Comercial, basado en la norma ISO9001:2008

Vanessa P. Pertuz P.

Universidad de Santander UDES

Colombia

Amarilis Sánchez Milexa Mogollón

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería AC-01

AC-07

AC-11

HT-02

HT-06

HT-07

HT-08

El Docente Universitario y los Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes de Química General de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo Herramientas de aprendizaje utilizadas para el abordaje del Trabajo de Grado, en los estudiantes de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro Estrategia de enseñanzaaprendizaje para la resolución de problemas computacionales orientada a asignaturas básicas de Computación en Ingeniería

Morela Acosta

Universidad de Carabobo UC

Venezuela

Eddin Gotera

Universidad Fermín Toro UFT

Venezuela

María E. Torres S.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Temática: Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza de la Ingeniería Construcción de un Curso Neucrates Universidad Nacional Virtual para la Asignatura Wilhelm Experimental Politécnica Instrumentación Industrial Angel Custodio UNEXPO Aportes de los Estilos de Emilse Durán Universidad Simón Aprendizaje en el uso de un A. Bolívar Foro Electrónico para la Martín Durán USB enseñanza de conceptos de G. Calor y Trabajo Curso en línea para el uso María D. Instituto Universitario del Diccionario Bilingüe García G. Tecnológico de Valencia inglés-español como Katty Ordaz IUT herramienta técnica en la Alexis Guerrero enseñanza del inglés para los estudiantes del Programa Nacional de Formación (PNF) en Ingeniería de Materiales Uso de las Herramientas Joanna Perozo Universidad Nacional Sincrónicas y Asincrónicas M. Experimental Rafael en el EDUBLOG por María Baralt docentes de Ingeniería del UNERMB Municipio Lagunillas

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería AC-03

Enfoque aplicado en la Gestión de la Investigación para la generación de Capital Intelectual en las universidades públicas de la Costa Caribe de Colombia

AC-23

Didáctica de la ingeniería desde la perspectiva de la complejidad: un Estudio Biográfico Narrativo Modelo Dinámico de la Gerencia basada en los Principios Bioéticos para mejorar la Productividad Holística de las Organizaciones

AC-27

Carlos R. Vidal T. Ingreidis J. Villarroel C. Glennys C. Corobo de Villarroel Yamelis Pérez C.

Ernesto Márquez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Colombia

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt UNERMB Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Venezuela

Temática: Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza de la Ingeniería HT-01

HT-04

HT-05

Valores e internet en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Abierta-Centro Local Lara Técnicas de Enseñanza para Generar la Participación Activa de los Estudiantes en la Carrera de Ingeniería Industrial Estrategia basada en competencias cognitivas para el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas

Inés C. Malavé de Zabala

Universidad Nacional Abierta UNA

Venezuela

Marisela Giraldo

Universidad de Carabobo UC

Venezuela

Zulay Osío

Universidad de Carabobo UC

Venezuela

Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería AC-04

AC-05

AC-10

Estado del arte de la enseñanza de la Ingeniería: una aproximación al futuro interdisciplinario, digital y creativo La Enseñanza de la ingeniería en un ambiente de cooperación constructiva Contribución de la enseñanza de la Ingeniería a la generación de Conocimiento Productivo

Guillermo Salazar

Universidad Bicentenaria de Aragua UBA

Venezuela

Fernando Torre Chalbaud

Universidad Simón Bolívar USB

Venezuela

Janett Mora de Torre Fernando Torre Ch. Fernando Torre M.

Universidad Simón Bolívar USB

Venezuela

Temática: Innovación y Creatividad / Tecnologías Emergentes IC-01

IC-02

TE-02

Actualización del Gestor de Aprendizaje VIRTU@L UNEXPO basado en Software Libre Construcción de un Curso Virtual para la Alfabetización Tecnológica de Profesores Universitarios Manejo de la Tecnología y

Elizabeth Urdaneta Ángel Custodio

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Elizabeth Urdaneta Ángel Custodio

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Greiza Lucena

Universidad

Venezuela

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Complejidad: Competencias del Ingeniero en Informática IC-16

Propuesta de las dimensiones de los factores externos en la evaluación de riesgos psicosociales

Nunziatina Bucci Marisabel Luna

AC-14

Perfil profesional del Ingeniero de Producción basado en el modelo de competencias El Algoritmo del Perfil Profesional del Ingeniero de Producción Modelo para estructuración de ejes de formación en las Carreras de Ingeniería de la Universidad Metropolitana Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mención Productividad Experiencia del Servicio Comunitario en la Enseñanza de la Ingeniería. Caso Carrera Ingeniería de Producción UCLA Praxis pedagógica de la enseñanza de la matemática desde una Estrategia Lúdica en la transformación de la Educación Universitaria Efectos de un curso de matemáticas previas al cálculo en el Rendimiento Académico en la asignatura Matemática I en una ingeniería en el Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA

Verónica Rojas R. Gaudys A. Mendoza G. José Belizario

AC-25

AC-28

AC-15

AC-19

AC-16

AC-24

C Rojas S Romagni P Cuenca, P Z Cassier Marisabel Luna

Eduviges Montilla Gianella Polleri Nohemi Montilla María A. Palacios M.

Mireya Bracamonte Jurancy Ereú Miguel J. Vivas

Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO

Venezuela

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO Universidad Metropolitana UNIMET

Venezuela

Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería AC-02

AC-13

AC-17

Competencias del Ingeniero para la Gerencia Estratégica en la Planificación Tecnológica de la Producción de Gas en la Industria Petrolera Venezolana Propuesta de diagnóstico del perfil por competencias para el Ingeniero en Mantenimiento de la Universidad Simón Bolívar Transformación curricular de las carreras de Ingeniería Electrónica y Ambiental al modelo de formación integral bajo el Enfoque de Competencias

Ingreidis J. Villarroel C. Carlos R. Vidal T. Glennys de Villarroel

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Colombia

Martin Duran Emilse Duran

Universidad Simón Bolívar USB

Venezuela

Juan Nicolaidis Oswaldo Saavedra Eumelia Hidalgo

Universidad de Falcón UDEFA

Venezuela

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Temática: Innovación y Creatividad IC-09

Sistematización del proceso innovador y creativo de los estudiantes de ingeniería

Solange Mosello de Perozo

IC-12

Problemas presentados en los equipos de trabajo estudiantiles universitarios durante el desarrollo de proyectos de software Decisiones clave y aspectos críticos en la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Masificación y Feminización de la Educación Superior en Venezuela y su impacto en el Mercado Laboral Venezolano

Carlos Primera Maritza Torres Hernán Alvarado Jorge Guerrero Aymara Hernández A. Gerardo Zapata Samaria Muñoz de Camacho Bernarda Pinilla

IC-05

IC-08

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt UNERMB Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA

Venezuela

Universidad de Los Andes ULA

Venezuela

Venezuela

Temática: Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza de la Ingeniería HT-11

HT-12

Incorporación del datalogger en la enseñanza de la ingeniería como herramienta para la Optimización de Procesos Blearning en la UFT una experiencia exitosa

HT-13

Las Carreras de Ingeniería como Herramienta para la formación e integración del binomio Estudiante-comunidad: experiencias creativas con las comunidades

TE-01

La Nanotecnología: aplicaciones de la química en la Ingeniería de Alimentos

IC-15

Determinación de las variables que influyen en la obtención de la dureza de los nanotubos de carbón

Humberto Barazarte María Alonso

Universidad de Yacambú UNY

Venezuela

Rebeca Rivas Ligia Polanco

Universidad Fermín Toro UFT UNEXPO Universidad de Yacambú UNY

Venezuela

María Alonso

Venezuela

Temática: Tecnologías Emergentes Mario Yovera Teodoro Vizcaya Isaías Rivero

UNEY Hospital Dr. Egidio Montesinos UPEL

Venezuela

UNEXPO

Venezuela

Temática: Innovación y Creatividad Marlenis Soteldo

Temática: Acreditación de Carreras de Ingeniería AC-09

AC-30

Modalidades educativas aplicadas por los docentes en la gerencia educacional de las asignaturas profesionales y su impacto sobre el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería Industrial en la Universidad Yacambú Cabudare Estado Lara El Currículo Universitario Venezolano en Tiempos de Complejidad

Daniel Rojas

Universidad de Yacambú UNY

Venezuela

Ramón Ignacio Lunar María del Pilar Alonso

Universidad de Yacambú UNY

Venezuela

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Temática: Conservación del Ambiente CA-04

CA-06

Determinación de mercurio en suelo, sedimento y agua de la cuenca de la Quebrada Tabure, Municipio Palavecino, Estado Lara, Venezuela Evaluación de la efectividad del Biosurfactante Brosplus como Biorremediador de un suelo impactado con Petróleo Pesado

Xiomara Piña, Lué Marcó, Gilberto Ojeda

UTPAEB UCLA

Venezuela

Jesús Bastardo Edwin Acendra Pedro Valero

Gerencia de Ambiente PDVSA-San Tomé, División Ayacucho

Venezuela

Temática: Energías Alternativas EA-01

La Energía Eólica como fuente de energía alternativa

Mario Yovera Teodoro Vizcaya Isaías Rivero

UNEY Hospital Dr. Egidio Montesinos UPEL

Venezuela

Temática: Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza de la Ingeniería HT-03

HT-09

HT-10

Recursos Metodológicos utilizados por los docentes en la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua Guías de Estudio interactivas

Silvia Arana Brigitte Telisse

Método Taguchi como herramienta de solución de problemas en el Área de Ingeniería

Dilcia Lopez

Alexis Peña

Universidad Bicentenaria de Aragua UBA Universidad de Yacambú UNY Universidad de Yacambú UNY

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

Venezuela

Venezuela

Venezuela

19

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería http://ndi.unet.edu.ve

http://www.opsu.gob.ve/?ir=cnu

http://www.asibei.net/

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

CAPITAL INTELECTUAL DESDE LA INVESTIGACIÓN EN LA INGENIERÍA Carlos Ramón Vidal Tovar Doctor en Ciencias, Mención Gerencia carvit67@yahoo.es Docente: Universidad de Santander - UDES Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD Valledupar, Cesar, Colombia.

Capital Intelectual y Activos Intangibles Los cimientos de la actual contabilidad se establecieron hace siglos, cuando los activos fundamentales de una empresa eran los tangibles (construcciones, maquinaria, existencias...). Hoy, el valor de las empresas viene terminado en gran parte por los intangibles tales como la marca, el saber-hacer, la tecnología, la clientela, etc. El nombre de activo intangible ha servido para referirse a elementos tan diversos como el “goodwill”: valor actual de los superbeneficios que produce una empresa. Corresponde al valor inmaterial de la empresa, derivado de factores como la clientela, la eficiencia, la organización, el crédito, el prestigio, la experiencia etc.,; igualmente, activos fijos no monetarios sin sustancia física, marcas, derechos de propiedad, patentes, franquicias, formación, capital intelectual, satisfacción de los clientes, publicidad, etc. Con el objeto de realizar una definición conceptual precisa, la definición del profesor Baruch Lev (2003) resulta de especial interés, ya que define los intangibles como “fuentes generadoras de valor (derechos sobre bienes futuros) que carecen de sustancia física y son generados por medio de la innovación, diseños organizativos únicos o prácticas de gestión de los recursos humanos”. (Cobo, 2006). Los Activos intangibles no tienen soporte físico, están basados en la información y el conocimiento, por lo que su identificación y cuantificación se hace difícil.

Origen del Capital Intelectual Desde el economista alemán Fluedrich List (1841), ya se comenzaba a mencionar la importancia de los intangibles en una organización pasando por Alfred Marshall (1890), en sus Principios de Economía afirma que el conocimiento es el factor de producción que agrega valor, por encima de los otros factores clásicos. N. Bontis (1998). Hudson (1993) y Roos et al., (1997) citan al economista John Kenneth Galbraith como el primero en usar el

término Capital Intelectual en 1969. Sullivan (2000): inicia su historia del movimiento del capital intelectual con el trabajo de Itami, quien en 1980 publicó un libro llamado “Movilizando los Activos Invisibles”. La primera aparición en la prensa del término capital intelectual fue en un artículo de Stewart (1991) en Fortune llamado “Brainpower”. Durante ese mismo año, Skandia AFS, una compañía aseguradora sueca, designó a Leif Edvinsson como el primer director mundial de capital intelectual (Edvinsson, 2002). En 1995 tuvo lugar el primer encuentro de gestión de capital intelectual. En dicho encuentro, Sullivan, Petrash, y Edvinsson reunieron a directivos de ocho prestigiosas compañías, quienes se centraron activamente en extraer el valor de sus activos intangibles (Sullivan, 2000). En este mismo año, Skandia presenta el primer informe público sobre capital intelectual. En 1997, con la publicación de tres libros diferentes, cada uno titulado Capital Intelectual (Edvinsson y Malone, 1997; Roos et al., 1997; y Stewart, 1997), además de un libro de Sveiby (1997), se creó una comunidad de académicos y profesionales en este campo como Eduardo Bueno Campos, quien desde la década de los 90 hasta la actualidad ha realizado investigaciones dirigidas a determinar la dinámica del capital intelectual en instituciones de educación superior.

Enfoque de los Modelos de Capital Intelectual Cobo (2006) analiza lo propuesto por Bueno (2003), al reunir la tipología de los principales modelos que han intentado medir y gestionar al capital intelectual desde la aparición del primer informe de Skandia (1.992) sobre el tema, hasta la fecha. Divide los modelos en tres enfoques predominantes en su evolución así: 1. Enfoque Financiero Administrativo. Se identifican con este enfoque todos los modelos propuestos entre 1.992 a 1.998, entre ellos se encuentran Navigator Of Skandia (1.992), Technology Broker (1.996), Canadian Imperial Bank of Comerce (1.996), University Of Western Ontario (1.996), Intangible Assets Monitor (1.997), Edvinsson, L. y Malone, M.S. (1.997), Stewart, T.A. (1.997) y Dow Chemical (1.998). 2. Enfoque Estratégico-Corporativo. En este enfoque se encuentran incluidos los modelos generados entre 1.997 al 2.001, forman parte de este enfoque los modelos Atkinson (1.997), Roos (1.997),

Intelect (1.997), Intellectual Capital Model

(1.998),Dirección Estratégica por Competencias: Capital Intangible (1.998), ABC-cluster del conocimiento (2.000) e IBCS (2.001). 3. Enfoque Social-Evolutivo. En este enfoque se incluyen los modelos desarrollados desde el año 2000 al 2005, en él se incluyen los modelos American Society For Training and Development “ASTD” (2.000), NOVA (2000), KMCI (2.001) el modelo Intellectus (2.003).

Concepto de Capital Intelectual El Capital Intelectual acorde con Bueno (2003), corresponde al conjunto de activos intangibles que generan y generarán valor para la organización en el futuro como conocimientos poseídos por las personas, sus capacidades, talento, ideas, destrezas, invenciones, patentes, sistemas, aplicaciones y todo tipo de trabajo creativo, el reconocimiento de la sociedad, la calidad de las relaciones que se mantienen con miembros y equipos internos o externos a la organización, son algunos de los activos intangibles que explican buena parte de la valoración que la sociedad y comunidad científica conceden a una Universidad o centro de investigación. es decir, todos aquellos activos intelectuales o de conocimiento de naturaleza intangible que se puedan identificar, definir, y medir; que son de uso específico, concreto de la organización e idiosincrásicos para el sujeto de conocimiento estudiado (Bueno, 2003, p. 13). Lo

anterior

permite definir al capital intelectual como al conjunto de activos

intangibles generados por la dinámica del conocimiento de las personas que conllevan a la generación de valor agregado o ventajas sostenibles para la Universidad; sus grupos o equipos de trabajo y al individuo como tal; las cuales no se reflejan en los estados financieros o contables pero si permiten su visibilidad y competitividad a largo plazo en la comunidad científica o el entorno donde se desarrollan.

Componentes del Capital Intelectual Bueno (2003), agrupa los activos intangibles teniendo en cuenta su naturaleza en tres componentes: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. Subdivide El Capital Estructural, en Capital Organizativo y Capital Tecnológico. Al Capital Relacional lo divide en Capital Negocio y Capital Social. Las razones para descomponer el Capital

Estructural y el Capital Relacional se fundamentan en la propia evolución de los conceptos involucrados y por la observación de la emergencia de determinadas prácticas, consideradas como relevantes y pioneras en materia de Gestión del Conocimiento (Cobo, 2006). Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta la influencia indiscutible de la era digital o era de la economía digital. La cual, debido a la utilización de la Internet como medio de integración del Capital humano con el Capital relacional y el Capital Estructural, con el fin de crear valor por medio de la

promoción de una nueva plataforma de

competencia, extrayendo el poder de las redes de negocios o business webs ha ocasionado la inclusión de un componente más al capital intelectual denominado Capital Digital (Tapscott y otros, 2001). A continuación se definen como componentes principales del capital intelectual al capital humano, el capital estructural, el capital relacional y capital digital.

Capital Humano Es el cumulo de conocimientos construidos por una persona a través de diferentes procesos de enseñanza – aprendizaje, alimentados por sus experiencias, competencias, capacidades y talentos con el fin de adicionar valor intangible a un equipo de trabajo, sociedad o país. Es propio de cada persona y las organizaciones están en riesgo de perderlo al concluir el vínculo contractual con esa persona al no sistematizar, socializar y poner en práctica. Para una Institución de Educación Superior se puede valorar el capital humano tomando como base los siguientes elementos: Investigadores, Incentivos a la investigación, Formación de Investigadores e Interacción entre investigadores.

Capital Estructural Es de suma importancia para una organización o institución de educación superior debido a su capacidad de transformar lo intangible producido por el capital humano en tangibles para el favorecimiento de la organización y cada uno de sus miembros, claro está, dependiendo de la dinámica organizacional para implementar estrategias que permitan lograrlo. En las Universidades y OPI´s, el Capital Estructural está relacionado con los recursos bibliográficos y documentales, archivos, sistemas y procedimientos de gestión, la

cultura y los valores, las bases de datos, los desarrollos técnicos y otros medios intangibles disponibles en Facultades, Departamentos, Institutos, Centros, Laboratorios y otras dependencias(Bueno, 2003). Para la universidad los elementos que se pueden valorar son

los Recursos

Financieros Disponibles y la Dotación Tecnológica

Capital Relacional Rojas (2009), define al Capital Relacional como “el acervo de conocimientos incorporados a la organización y a las personas como consecuencia del valor agregado producto de las relaciones con sus socios, clientes y sociedad en general”; el capital negocio al igual que el capital social forman parte del capital relacional, el cual refleja el valor que tienen para la empresa todas sus relaciones externas. Estas relaciones provienen en primer lugar de los propios clientes, pero abarcan también los proveedores, las alianzas y convenios establecidos con otras compañías, las redes, etc. (Lobato, 2008). En las universidades y orientado hacia la investigación se fundamenta en las relaciones que permiten el crecimiento de la investigación en las universidades; son analizadas desde Las Relaciones con empresa para desarrollar investigación, las Relaciones con otras universidades para desarrollar investigación, el Impacto de la investigación y la Comercialización del conocimiento

Capital Digital Se entiende el capital digital de una universidad como el conjunto de recursos intangibles colocados a disposición de sus usuarios por medio de la utilización del internet, las actividades de transmisión de datos y documentos digitales, los contenidos multimedia, los programas software, o el intercambio de productos y servicios online, entre otras. Los activos digitales son aquellos que, ya tienen formato digital, o se pueden digitalizar (Choi y otros, 1997). En su mayoría se trata de productos basados en la información y el conocimiento que adicionan ventajas competitivas en todos sus servicios. Se pueden destacar los siguientes elementos: los Repositorios Virtuales y las Redes de conocimiento

Capital Social Bueno (2003, p. 22) y Rojas (2009, p. 94), lo define como el valor que representa para la organización las relaciones que ésta mantiene con los restantes agentes sociales que actúan en su entorno, reflejado acorde al nivel de integración, compromiso, cooperación, cohesión, conexión y responsabilidad social que se establece con la sociedad. Está compuesto por los siguientes elementos: las relaciones con las Administraciones Públicas, las relaciones con medios de comunicación e imagen corporativa, las relaciones con la defensa del medio ambiente, las relaciones sociales y la reputación corporativa. Para las instituciones de educación superior el Capital Social es esencial para el desarrollo correcto de las metodologías aceptables y está constituido por variables como Participación en Reuniones Científicas; Pertenencia a Sociedades Científicas y Participación en Grupos de Investigación la Integración con la Comunidad Científica y el Desarrollo de Proyectos de Impacto Social

Indicadores de capital Intelectual desde la ingeniería. Desde lo propuesto anteriormente, es de suma importancia para la ingeniería definir indicadores de capital intelectual desde la investigación con el objetivo fundamental contribuir a la valoración y reconocimiento de sus activos intangibles generados. A continuación, se proponen los componentes o capitales integrantes del Capital Intelectual para la investigación desde la ingeniería con sus respectivos indicadores. El cuadro siguiente muestra los indicadores para medir el capital humano. Cuadro 1. Indicadores para medir el Capital Humano Indicador Número de programas de postgrados ofrecidos en investigación / Número de programas de postgrados ofrecidos por la universidad Número de programas de actualización en investigación desarrollados / Número de programas de actualización desarrollados para docentes Número de docentes apoyados para realizar estudios de postgrado en investigación/ Número de Docentes apoyados para realizar estudios de postgrado Número de proyectos de investigación formulados por interacción entre investigadores / Número de proyectos de investigación formulados. Número de proyectos ejecutados entre varios grupos de investigación / Número de proyectos ejecutados. Número de eventos realizados para dar a conocer los productos de investigación.

Fuente: Elaboración propia (2012).

Tipo Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Número

El cuadro siguiente muestra los indicadores para medir el capital estructural. Cuadro 2. Indicadores para medir el Capital Estructural Indicador Número de procesos formales establecidos para la financiación a proyectos de investigación Número de procesos formales de seguimiento para el cumplimiento de proyectos de investigación. Número de procesos definidos para publicar la productividad científica de investigadores. Total recurso económico desembolsado para proyectos de investigación ejecutados / total recurso económico en proyectos aprobados por convocatoria. Total de recurso económico procedente del estado para apoyar proyectos de investigación / total recurso económico destinado para apoyar proyectos de investigación en la universidad. Total recurso económico procedente de fuentes externas diferentes al estado para apoyar proyectos de investigación / total recurso económico destinado para apoyar proyectos de investigación en la universidad. Número de activos tangibles obtenidos desde la investigación. Número de laboratorios dedicados solo a la labor de investigación. Número de sitios o cubículos disponibles para el desarrollo del trabajo de investigadores / Número de investigadores Número de consultas en el sistema de información de la universidad sobre convocatorias para presentar proyectos de investigación. Número de usuarios investigadores de correos electrónicos institucionales activos. Número de puntos de conexión disponibles para investigadores en sus sitios de trabajo.

Tipo Número Número Número Porcentaje Porcentaje

Porcentaje Número Número Porcentaje Número Número Número

Fuente: Elaboración propia (2012). El cuadro siguiente muestra los indicadores para medir el capital relacional. Cuadro 3. Indicadores para medir el Capital Relacional Indicador Número de investigadores con apoyo económico recibido para participar en eventos internacionales/ Número de investigadores Número de eventos internos organizados para dar a conocer productos de investigación con apoyo económico por la universidad. Número de investigadores participantes en asociaciones externas de tipo científico. Número de personas externas a la universidad beneficiadas por la ejecución de proyectos de investigación en el área de la salud. Número de personas externas a la universidad beneficiadas por la ejecución de proyectos de investigación en el área Ambiental Número de personas con calidad de vida mejorada por proyectos de investigación ejecutados por la universidad. Número de impactos sociales tangibles obtenidos por proyectos de investigación. Número de cursos académicos mejorados por resultados de proyectos de investigación. Valor en bienes tangibles obtenidos por proyectos de investigación / Valor total de bienes destinados a la investigación. Número de convenios firmados con otras universidades para desarrollar investigación/

Tipo Porcentaje Número Número Número Número Número Número Número Porcentaje Porcentaje

Número de convenios totales establecidos por la universidad. Número de proyectos de investigación ejecutados en alianzas con investigadores de otras universidades/ Número total de proyectos de investigación ejecutados. Número de productos científicos generados a partir de investigaciones con otras universidades/ Número de productos científicos generados

Porcentaje Porcentaje

Fuente: Elaboración propia (2012). Cuadro 4. Indicadores para medir el Capital Digital Indicador Número de consultas externas realizadas a la página web de investigación/número de consultas totales Número de consultas a bases de datos científicas de uso en la universidad/número de consultas totales Número de consultas externas a libros digitales incluidos en la biblioteca de la universidad/número de consultas totales Número de consultas internas a libros digitales incluidos en la biblioteca de la universidad/número de consultas totales

Tipo Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Fuente: Elaboración propia (2012)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BUENO, E. (2001): Propuesta integradora del concepto de dirección del Conocimiento (la necesidad de programas de Dirección del Conocimiento, Aprendizaje), en A. Arbonies: Como evitar la miopía en la Gestión del Conocimiento, Díaz de Santos, Madrid. BUENO, E. (2003). Gestión del Conocimiento en Universidades y Organismos Públicos de Investigación Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, E. y CIC. (2003). Modelo Intellectus: Medición y Gestión del Capital Intelectual, Documentos Intellectus. Madrid. IADE. Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, Eduardo; Salmador, Mª Paz; Merino, Carlos Génesis, (2008) Concepto y desarrollo del capital intelectual en la economía del conocimiento. Una reflexión sobre el Modelo Intellectus y sus aplicaciones Estudios de Economía Aplicada, Vol. 26, Núm. 2, agosto, pp. 43-63. Asociación de Economía Aplicada España Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30113187003 Bustos, E. (2008). La Influencia Del Capital Intelectual En La Gestión De Calidad En Instituciones De Educación Superior: El Caso De La Escuela Superior De Cómputo Del Instituto Politécnico Nacional México. Tesis doctoral (Doctorado en Ciencias Administrativas) Instituto Politécnico Nacional. México. Cobo, A. (2006).Modelo de capital intelectual de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Indicadores de capital humano y gestión del conocimiento. Tesis Doctoral (Departamento De Economía Y Administración De Empresas) Universidad De Málaga. Davenport, Thomas. (2006). Capital Humano Creando Ventajas competitivas a través de las personas. España. Editorial Deusto. Lerones, P. (2007). Evaluación del Aprendizaje Organizativo en los Centros Tecnológicos y Gestión del Conocimiento Sectorial en Castilla y León. Tesis Doctoral (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada). Universidad de Valladolid, España.

Leitner, Karl-Heinz (2004). Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for Austrian universities. Research Evaluation, 13 (2), august, 129-140.Beech Tree Publishing. Ochoa, M., Moreno, M. y Santidrián, A. (2010). Estado actual de los modelos de capital intelectual y su impacto en la creación de valor en empresas de Castilla y León. Revista de Investigación Económica y Social de Castilla y León. Organización de los Estados Americanos, OEA. (2005). Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación para el Desarrollo Una Visión para las Américas en el Siglo XXI. Washington, D.C. Rodríguez, L. (2007). Evaluación de la Calidad para la Gestión de la Ciencia y la Técnica del Potencial Humano del Sector Empresarial, como fundamento para el diseño de la Estrategia Pedagógica de su Capacitación. Tesis Doctoral (Facultad De Ciencias De La Educación) Universidad de Granada, Universidad de Cienfuegos Cuba. Rojas, R. (2009). Sistemas Nacionales De Innovación: Una Aproximación Empírica A La Medición De Los Intangibles Como Factores Explicativos De La Capacidad Innovadora De Los Países. Tesis doctoral (Departamento de Organización de Empresas) Universidad Politécnica De Valencia. Sánchez, A., González, M., Pérez, H. (2007). El Concepto De Capital Intelectual Y Sus Dimensiones. Revista Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Vol. 13, Nº 2, 2007, pp. 97-111, ISSN: 1135-2523 Seguí, M. (2007). La gestión del capital intelectual en las entidades financieras. Caracterización del capital humano en las cooperativas de crédito. Tesis doctoral. Departament d’Economia i CCSS – UPV. Valencia, España. TAPSCOTT, Don (2000) “La creación de valor en la economía digital”. Argentina. Ediciones Granisa S.A. 367 Págs. Título original: Creating Value in the Network Economy. Harvard Business Scholl Press. USA, 1999.Trad. Guillermo Masio. Tapscott, D., Lowy, A. & Ticoll, D. (2000) Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs . Boston: Harvard Business School Press

Tejada, C. (2009). La Investigación En Las Instituciones De Educación Superior (IES) Privadas De La Región Del Cibao, República Dominicana, en el 2008. Tesis Doctoral (Doctorado Latinoamericano en educación). Universidad Estatal A Distancia. Santiago, República Dominicana. Universidad Nacional de Colombia, UNAL. (2010). Memorias De Gestión Académica 2006-2010 Facultad De Artes Fomento De La Investigación Y La Creación En La Facultad De Artes. Universidad Nacional de Colombia.

AUTOMATAS DE MADERA, la madera que cobra vida Pierre Jaquet-Droz, Posiblemente el mejor y más conocido creador de autómatas de la historia. Pierre Jaquet-Droz, suizo nacido en 1721, es el responsable de los tres autómatas más complejos y famosos del siglo XVIII. Sus tres obras maestras (La Pianista, El Dibujante y El Escritor) causaron asombro en la época llegando a ser contemplados por reyes y emperadores tanto de Europa como de China, India o Japón.

La Pianista, de Jaquet-Droz

El Escritor, de Jaquet-Droz “El Escritor” mecanismo compuesto por más de 6.000 piezas y seis años de trabajo. Este diseño es la evolución de uno anterior construido por los Maillardet, también con forma de niño, y que podía escribir en inglés y francés y realizar algunos dibujos.

www.detotus.com

AUTOMATAS DE MADERA, la madera que cobra vida

Los autómatas son máquinas que imitan la figura y los movimientos de un ser animado. Es un mundo realmente amplio donde se combinan la maravilla de la mecánica y la tecnología con la imaginación de un artista. En términos bíblicos podríamos considerar al hombre como el primer autómata, creado del barro por Dios, aunque con la diferencia de poseer libre albedrío que le permite decidir por sí mismo. Históricamente los primeros autómatas se remontan al antiguo Egipto donde las estatuas de algunos Dioses emitían fuegos por sus ojos. Así llegamos a la edad media donde conseguimos a importantes pensadores de la historia como Leonardo Da Vinci, (1452-1519), Juanelo Turriano y Al-Jazari entre otros.. Leonardo Da Vinci, hombre por excelencia del Renacimiento diseñó al menos dos autómatas de los que se tenga constancia. Juanelo Turriano, Gran ingeniero del siglo XVI que trabajó en España a las órdenes de Carlos V como relojero de la corte, fue el inventor de múltiples mecanismos, así como muñecos con movimiento tales como guerreros, danzarines, animales. Al-Jazari,(1260) fue uno de los grandes ingenieros del mundo árabe, inventor del cigüeñal y de los primeros mecanismos de reloj movidos por pesas y agua. El siglo XVIII fue la época de esplendor donde brillaron grandes inventores e ingenieros quienes crearon maravillosas maquinas y mecanismos donde se confundía el arte con la mecánica. Jacques de Vaucanson, excelente relojero pero con amplios conocimientos de música, anatomía y mecánica. Friedrich von Knauss, creador de uno de los primeros autómatas escritores. Esta compleja creación la formaba una esfera sostenida por dos águilas de bronce. El sistema de funcionamiento es capaz de hacer que el autómata moje la pluma en la tintero para poder escribir y cuenta con un sistema para pasar la página cuando esta ya ha sido escrita.

El diseño y creación de Autómatas aprovecha un abanico de destrezas y procesos utilizados en el arte, ingeniería y las matemáticas utilizando para ello materiales como madera, cartón, hierro y papel involucrando procesos que amalgaman un gran potencial de la creatividad y la imaginación de los niños, jóvenes y adultos involucrados en el proceso, proporcionando además de diversión una excelente plataforma de aprendizaje. En el diseño de un autómata están involucrados un conjunto de mecanismos o máquinas simples cuya combinación permitirá dar vida a complejas y divertidas creaciones.

Levas: Actúan como pequeñas computadoras mecánicas almacenando información la cual es convertida en movimiento. Pueden ser muy simples o complejas y la única limitante es el tamaño. Su función básica es convertir movimiento circular en movimiento rectilíneo. Se conoce como movimiento alternativo. En los autómatas son realmente útiles y es el mecanismo mas utilizado. Es fácil de hacer y muy versátil. Normalmente se utilizan con una varilla llamada seguidor de contorno.

Además de estas características, hoy día los autómatas de madera se utilizan como juguetes educativos y excelentes herramientas para el desarrollo psicomotor de niños y terapias ocupacionales además de constituir una excelente herramienta pedagógica para la enseñanza de los diferentes mecanismos que mueven el mundo. Utilizando materiales comunes, papel, cartón y en especial la madera es posible que estos cobren vida pudiendo representar cualquier escenario de la vida diaria.

Autómatas, fascinantes creaciones y maravillas mecánicas las cuales utilizan un amplio rango de mecanismos y procesos encontrados en la maquinaria moderna.

Movimiento alternativo utilizando levas

www.detotus.com

AUTOMATAS DE MADERA, la madera que cobra vida

Autómatas en Japón y China. En esta cultura ha existido un gran interés hacia los autómatas que se ha mantenido desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. En los siglos XVIII y XIX los autómatas consiguieron un alto grado de importancia y complejidad. Se les llamaba “karakuri”, que se podría traducir como “aparatos mecánicos para producir la sorpresa en una persona” y distingüían tres tipos de figuras: las “Butai Karakuri” que se usaban en el teatro, las “Zashiki Karakuri” más pequeñas y con las que se jugaba en las habitaciones y las “Dashi Karakuri” que se utilizaban en las festividades religiosas. Ya entrados en el siglo XX y XXI vemos como la tradición del karakuri se mantiene en los modernos robots japoneses, con la creación de complejísimos robots antropomorfos como ASIMO, QRIO o Repliee Q1 o mascotas robóticas como Aibo, descendiente directo de los autómatas animales de siglos pasados. Lamentablemente con el estallido de la Primera Guerra Mundial, esta floreciente tecnología desaparece y no renacerá hasta la llegada de los modernos ROBOTS tan utilizados hoy día no solo en la industria sino en la vida diaria. Los autómatas siempre han existido en la vida del hombre, no solo como herramienta o mecanismos para facilitar la vida diaria además de la automatización de un sin número de tareas en el área industrial.

Las levas pueden tener diferentes formas dependiendo de la acción a ejecutar.

Manivelas. Las manivelas son similares a las levas. Ellas convierten movimiento circular en movimiento alternativo (arriba y abajo) o viceversa. Sin embargo existen algunas diferencias importantes. Las manivelas solo funcionan en movimiento circular y solo ejecutan una acción por revolución; las levas pueden ejecutar varios movimientos dependiendo de su forma. La cantidad de movimiento es llamada tiro o desplazamiento y representa el tamaño del circulo que describe el movimiento.

Existen gran variedad de engranajes según su aplicación.

Las manivelas tienen múltiples usos aunque su principal función es dotar de impulso o movimiento manual a los autómatas. Otra gran ventaja con las manivelas es que esta suministran fuerza o empuje en todo el movimiento y no dependen de la fuerza de la gravedad como las levas. Engranajes. Los engranajes son dispositivos muy versátiles formados por un conjunto de dientes los cuales pueden ser de diferentes formas ayudando a producir una serie

www.detotus.com

AUTOMATAS DE MADERA, la madera que cobra vida

de movimientos además de controlar la velocidad de acción. Son comparables a aplicar continuamente un conjunto de palancas a medida que los dientes se unen y se separan. Engranajess con diferente número de dientes alteran la relación de velocidad entre la entrada y la salida. Esto se conoce como relación de transmisión. Dependiendo su combinación pueden alterar la dirección de giro. Se pueden combinar cualquier cantidad de engranajes con diferentes relaciones de dientes para obtener cualquier variación de velocidad, torque o dirección.

Trinquetes. Es realmente un tipo de engranaje con la diferencia que este solo se puede utilizar para disminuir la velocidad, lo cual no sucede de una manera uniforme sino espasmódica o desigual, es decir produce un suspenso del movimiento antes de ser ejecutado por completo, como la acción que se realiza para matar un insecto con un mata moscas, o cortar un objeto con un hacha.

Poleas. Las poleas trabajan de manera similar a los engranajes, excepto que no están directamente unidos. Para su interconexión se utilizan bandas o correas elásticas , redondas, planas o cónicas. Normalmente poseen bordes acanalados para lograr que estas funciones en línea recta y no se salgan de su trayectoria. La principal ventaja sobre los engranajes es que son fáciles de hacer y pueden operar una separada de la otra. La desventaja es que funcionan por fricción y pueden deslizar afectando la velocidad y el correcto funcionamiento del autómata. Las correas pueden ser sustituidas por cadenas como es el caso de las bicicletas, el cual es un buen ejemplo. En este caso son llamadas piñones.

www.detotus.com

AUTOMATAS DE MADERA, la madera que cobra vida

Existen básicamente 2 tipos de dientes en un trinquete, cuadrados y redondos, siendo el primero mucho mas sencillo de fabricar.

El siguiente mecanismo permite movimiento en un solo sentido pero es mucho mas complicado de fabricar

www.detotus.com

AUTOMATAS DE MADERA, la madera que cobra vida

Vínculos, enlace o interconexiones mecánicas es el término utilizado para nombrar al dispositivo que interconecta dos partes en movimiento. Normalmente se utilizan para transferir fuerza o movimiento. Pueden ser hechos de diferentes materiales pero los mas utilizados son hierro (alambre) y madera. Es importante tomar en cuenta que donde exista movimiento entre los materiales debe haber libre circulación , sino el mecanismo se atasca. Se pueden utilizar terminaciones en anillos de alambre los cuales permiten amplia libertad de movimiento.

Estos enlaces o uniones mecánicas también pueden ser utilizadas para cambiar el sentido del movimiento. Uno de los métodos mas comúnmente utilizados es el llamado manivela de campana.

de la forma mas simple para hacer funcionar el autómata. Es importante tomar muy en cuenta para que usuario en rango de edad estará dirigido el diseño. Una vez aclaradas estas interrogantes se procede a realizar un dibujo incluyendo todas las respuestas a las interrogantes planteadas.

Existen otros mecanismos utilizados en la fabricación de autómatas, muchos de ellos variaciones de los explicados anteriormente. Sin embargo utilizando estos es posible crear un sin fin de autómatas solo limitados por la imaginación del artista. Diseño y construcción de autómatas. Saber como los mecanismos trabajan y que movimientos son capaces de realizar es de gran importancia a la hora de diseñar y construir un autómata. Pero, como surgen las ideas y como hacer que estas funcionen?. Existen dos reglas básicas a seguir para facilitar esta tarea. 1.– Que sea sencillo. 2.– Que sea interesante. Se puede buscar inspiración en el funcionamiento de las cosas, en las personas y en las actividades que estas realizan o en el maravilloso mundo animal. El Diseño es la etapa donde se toman decisiones acerca del color y tamaño, materiales a utilizar , así como los mecanismos utilizados

Realizado esto, se procede a implementar o crear las diferentes partes del autómata y colocarlas todas en su correcta posición. Se realizan las pruebas de funcionamiento y se procede a rediseñar si es necesario algunas de sus partes hasta obtener un perfecto funcionamiento del mismo, donde realice los movimientos que debe, sin que ocurran trabas y atascamientos. Para finalizar plantee las siguientes preguntas las cuales le ayudarán a optimizar su diseño: 1.– Funciona de la forma como se planteo? 2.– Puede ser algo mejorado o simplificado? 3.- Funciona confiablemente? 4.– Se ve y mueve como se esperaba? Si las respuestas son afirmativas, se ha creado un autómata de madera, y por lo tanto sea

Bienvenido al maravilloso mundo de los Autómatas de Madera, donde solo la imaginación es el límite………….

www.detotus.com

Ing. Msc. Humberto J. Barazarte F.

AUTOMATAS DE MADERA, la madera que cobra vida

Es importante que las uniones permitan el libre movimiento. Estas son una parte muy importante de los autómatas o modelos mecánicos

Sensores Inteligentes: Aplicación de la Industria a la Enseñanza Custodio, Angel acustodio@unexpo.edu.ve UNEXPO Puerto Ordaz, Centro de Instrumentación y Control, Edif. Ingeniería Eléctrica

Resumen Un sensor inteligente es aquel que combina la función de detección y alguna de las funciones de procesamiento de la señal y comunicación. Dado que estas funciones adicionales suele realizarlas por un microprocesador, cualquier combinación de sensor y microprocesador se denomina a veces sensor inteligente. Aunque no tiene que ser un elemento monolítico, se sobre entiende que un sensor inteligente está basado, total o parcialmente, en elementos miniaturizados, y con un encapsulado común. Un sensor inteligente es inevitablemente más costoso que un sensor convencional. Pero si además del costo de compra se consideran el mantenimiento, fiabilidad, entre otros, el costo total de un sensor convencional puede ser bastante superior. En la presente conferencia se realiza un esbozo de los sensores inteligentes, la norma que aplica, su estructura, su conexión a internet y como pueden ser aplicados al proceso de enseñanza de las Universidades.

Palabras clave: Sensores Inteligentes, Procesamiento de señal, Instrumentación Inteligente, Enseñanza, Internet.

1.

La instrumentación inteligente: El sensor, el actuador, el controlador.

Un sensor es “un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una señal de salida transducible que es función de la variable medida” [1]. Tanto el sensor como el actuador inteligente gozan de conceptos similares. En forma general se puede decir que ambos son circuitos (integrados o no), que tienen una o más de las funciones de sensado o actuación (uno o más sensores), interfaz (acondicionamiento de la señal, conversión entre dominios, estandarización de la salida), calibración (cero, linealidad, sensibilidad, corrección de temperatura), e inteligencia (autocomprobación, auto-calibración y auto-identificación) y comunicación con otros dispositivos.

El sistema completo se puede ver como un conjunto de Transductor Inteligente, todos montados sobre una red común y con la información necesaria para saber en cualquier momento quien es sensor y quien es actuador, y que propiedades tiene cada uno.

La figura 1 recoge la idea central de la instrumentación inteligente. Hay varios dispositivos, sensores y actuadores, de diversos fabricantes, con diversas tecnologías. Algunos pueden ser más complejos que otros, pero comparten los requerimientos mínimos de identificación, direccionalidad y comunicación. De esta manera el sensor, no sólo podrá "conocerse a sí mismo", sino que también podrá "conocer a sus compañeros". Esta comunicación interactiva permitirá saber qué tipo de transductor es el dispositivo (sensor o actuador), cuál es su función (sensor de presión, caudal, etc.), posibilidades, ubicación y fabricante. Así podrán realizarse enlaces online de identificación, corrección de parámetros, optimización del proceso, y un amplio abanico de posibilidades.

Sensor de presión

Cilindro

Válvula

Sensor de caudal

Sensor de temperatura

Motor

Sensor de Ph

Figura 1. Transductores interconectados en un mismo bus 2.

Sensores inteligentes: Definición.

Un problema general de los sensores tradicionales es que cada uno tiene una señal de salida diferente, propia, dependiente del fabricante y del medio de transmisión que se utilice. Una de las ventajas de los sensores inteligentes es que permiten uniformizar el tipo de salida de la señal [2] ya sea entregando una señal analógica normalizada, o una digital. Esto facilita su inserción en redes industriales para la comunicación entre el proceso y el sistema de control [3-5].

Para lograr este objetivo se suele recurrir a una de dos estrategias: integrar sobre una misma pastilla de silicio todos los atributos del sensor inteligente (figura 2a), o utilizar circuitos económicos y pequeños para implementarlo con sensores no inteligentes (figura 2b).

Sensor

Conversión

Acondicionador

Sensor

Conversión C.I.

Acondicionador C.I.

Otros atributos Circuito impreso

Otros atributos Pastilla de silicio

C.I

a)

b)

Figura 2. Estructura de un sensor inteligente: a) Sistema integrado en silicio; b) Sistema montado en circuito impreso.

Existen varias definiciones de sensores inteligentes. De forma general, se puede decir que un sensor inteligente es un dispositivo formado por uno o más elementos sensores y algún acondicionamiento de señal integrado en la misma pastilla de silicio [6] o formando un pequeño sistema miniaturizado utilizando un circuito impreso y con capacidad de comunicación. Cuando se integra incluso el microcontrolador se denominan “sensores inteligentes integrados”.

También se ha tratado de agregar inteligencia artificial a los sensores inteligentes al mejorar la prestación del convertidor A/D. Algunos ejemplos son: modelo de un convertidor A/D neural [7-8], compensación del error de los conversores usando redes neuronales [9], incremento de la resolución de los conversores usando redes neuronales [10] (este último es interesante desde el punto de vista que sin incrementar el hardware, se agregan bits de resolución), conversor utilizando lógica difusa [11], etc.

3.

Normalización: definiciones y discusión

La norma IEEE P1451.2 define una interfaz digital estándar para conectar el transductor a un microprocesador (encargado este último de procesar la comunicación con la red de comunicaciones). Especifica el TEDS y su formato, la interfaz eléctrica, funciones lógicas para leer y escribir en el TEDS, pero no especifica las técnicas de acondicionamiento y conversión de señal.

Esta norma define el Sensor Inteligente como un transductor que tiene las funciones necesarias para generar una representación correcta de la cantidad sensada.

La arquitectura en diagrama de bloques se muestra en la figura 3.

El NCAP es un microprocesador encargado de administrar la comunicación con la red donde se instale el dispositivo. El TEDS es una ROM donde se guarda la información de identificación del componente (tipo, fabricante, funciones, etc.). El funcionamiento es muy simple: Los sensores vía un multiplexor, entregan la información a un acondicionador de señal, el cual se encarga de corregir los errores fundamentales de la señal (linealidad, offset, derivas, etc.). Luego esta señal se digitaliza a digital; esta información, junto con la del TEDS, se envía al NCAP para que sea normalizada y colocada en la red. El proceso inverso también es válido. La información proveniente de la red se convierte al lenguaje propio del fabricante a través del NCAP, con el fin de poder actuar sobre el sensor, ya sea para corregir algún parámetro o simplemente para identificarlo.

NCAP

CONVERTIDOR DE SEÑAL

Acondicionador de señal TEDS

MULTIPLEXOR

SENSOR 1

SENSOR 2

SENSOR 3 ....

.... SENSOR N

Figura 3. Arquitectura de un “Sensor Inteligente” formado por varios sensores

4.

CONECTAR DIRECTAMENTE EL INSTRUMENTO A INTERNET

La norma IEEE 1451 (comité TC-9) es el primer intento serio, no comercial de estandarizar la conexión de los instrumentos directamente a cualquier bus. Un procedimiento para usar esta norma junto a Ethernet es explicado por HP: Paso 1: Se selecciona IEEE 1451.2 como la interface del dispositivo. Paso 2: Se selecciona Ethernet como la red de campo. Paso 3: Se construye el transductor electrónico. Un kit desarrollado por Electronics Development Corporation ayuda a construir el STIM. En la figura 4 se muestra un STIM para un acelerómetro construido por Electronics Development Corp. (EDC).

Figura 4. Tamaño de un STIM para un acelerómetro

El módulo contiene un microprocesador y un acondicionador de señal ASIC. Paso 4: Se construye el NCAP e interface. Este habilita el acceso a una amplia variedad de funciones y servicios con el nodo I/O. Los NCAP soportan una variedad de estándares de comunicación que son soportados por muchas aplicaciones, incluyendo HTTP, TCP y UDP multicast.

Figura 5. NCAP desarrollado por HP

El controlador BFOOT-66501 lleva soporte para Ethernet e incluye conector RJ-45.

Figura 6. BFOOT-66501 de HP

Paso 5: Use su buscador web favorito para ver el sistema implementado.

5.

Tendencia futura.

IEEE 1451 es un protocolo nuevo y muchas empresas se han resistido a sustituir sus viejos sistemas. Incluso la fortaleza de FIELBUS está en toda la inversión que se ha realizado para mantener su plataforma. Sin embargo, la posibilidad de usar directamente el protocolo de Internet (TCP/IP) en el propio instrumento está ganando adeptos.

El TCP/IP protocol lleva a que cada parte tenga una sola dirección IP. La comunicación puede ocurrir a través de una comunicación privada entre dos direcciones IP. Como cada PC tiene una única dirección y un número de puerto, puede ser identificado en la red. El concepto es similar al de otros puertos, solo que TCP/IP crea un puerto virtual.

Un ejemplo interesante lo hayamos en el controlador desarrollado por Opto22 el cual ya lleva un servidor Web integrado (http://www.internetio.com) (figura 7). El acceso hasta el controlador se hace por Ethernet con protocolo TCP/IP.

Figura 7. Banco de procesos que Opto22 ha desarrollado para demostrar la posibilidad de usar instrumentos directamente con Internet.

6.

Conclusiones.

Se ha presentado los conceptos fundamentales de los sensores inteligentes. La tendencia futuro se embarca en el bus de internet y la posibilidad de conectar los sensores y los procesos en general a la red. En el caso educativo esto nos permitiría la construcción de laboratorios reales montados para poder dar clases a distancia: laboratorios remotos. La tecnología hay que desarrollarla de forma propia para generar tecnología nacional, y llevar adelante su implementación en la construcción de laboratorios para educación a distancia.

Referencias

[1] Pallàs Areny, R. (1998). Sensores y acondicionadores de señal. 3ª ed. Barcelona. Spain: Marcombo Boixareu Editores. [2] Huijsing, J; Riedijk, F; Horn, G. (1994). Development in integrated smart sensors. Sensors and Actuators, A (43): 276-288. [3] Eidson, J; Woods, S. (1995, May). A research prototype of a networked smart sensor system. En: Proc. Sensors Expo, Boston; MA: 223-232. [4] Travis, B. (1995, Jun.). Smart-sensor standard will ease networking woes. EDN: 49-55. [5] Bryzck, J; et al. (1995, Sep.). Common communication interfaces for networked smart sensors and actuators. Sensors: 14-23. [6] Middelhoek, S; Hoogerwerf, A. (1985). Smart sensor: When and Where?. Sensors and Actuators, 8: 3948.

[7] Bernieri, A; Daponte, P; Grimaldi, D. (1996, Abril). ADC neural modeling. IEEE Trans. Instrum. Meas., 45(2): 627-633. [8] Bernieri, A; Betta, G; Pietrosanto, A; Sansone, C. (1995). A neural network approach to instrument fault detection and isolation. IEEE Trans. Instrum. Meas., 44(3): 747-750. [9] Baccigalupi, A; Bernieri, A; Liguori C;. Error compensation of A/D converters using neural networks. IEEE Trans. Instrum. Meas., 44(3): 644-649. [10] Gao, X. Z; Gao, X. M; Ovaska, S. (1997, May 19-21). A/D converter resolution enhancement using neural networks. En: IEEE Instrum. Meas. Tech. Conf., Ottawa. Canada: 1112-1117. [11] Ando, B; Baglio, S; Cocuccio, A; Graziani, S; La Terra, A. (1997, May 19-21). A smart sensor for pressure measurement. IEEE Instrum. Meas. Tech. Conf., Otawa. Canada: 1284-1287.

IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería

Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”

Universidad “Yacambú”

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”

Universidad “Fermín Toro”

http://www.uft.edu.ve/congreso IV Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería. 21 al 24 de mayo de 2013. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. ISBN: 978-980-6526-01-3 Depósito Legal: Ifx79820136201478

EL DOCENTE UNIVERSITARIO Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE QUÍMICA GENERAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. Dra. Morella Acosta Rodríguez. Facultad de Ingeniería. Unidad de Investigación de la Didáctica de las Ciencias Experimentales (UNIDICE). Universidad de Carabobo morellaacosta@hotmail.com Tlf: 0414-4310833 Área temática: Tendencias e innovaciones en el aprendizaje y la enseñanza

Resumen El docente puede modificar situaciones problemáticas en su entorno educativo al comprometerse en su realidad, favoreciendo así el beneficio para sus alumnos. Uno de los pilares del proceso educativo es el aprendizaje, por lo que se hace necesario reflexionar acerca de las condiciones que inciden en el mismo y los estilos de aprendizaje se presentan como una de las variables que pueden afectarlo. El objetivo de la investigación fue estudiar la relación entre las estrategias metodológicas del docente y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Química General de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. La metodología cualitativa, se adapta a la realidad que se estudia, usándose la entrevista en profundidad y el análisis de contenido para descubrir el contexto que rodea a los alumnos. Las estrategias usadas por el docente tienen que ver con la disposición hacia el aprendizaje e influyen en el proceso de mediación del aprendizaje y en los resultados académicos. El aprendizaje implica la construcción consciente del individuo, para lo cual el informante indicó la necesidad de realizar síntesis y de profundizar en lo que se aprende a través de una búsqueda exhaustiva de los aspectos relacionados con lo aprendido. Estos resultados se relacionan con el estilo reflexivo y el teórico, en el que el individuo recoge datos, los integra y analiza antes de llegar a una conclusión. Los estilos de aprendizaje se presentan como una importante teoría rica en sugerencias con grandes posibilidades de alcanzar un aprendizaje más efectivo. Palabras clave: docente universitario, aprendizaje, Química General, estilos de aprendizaje, entorno educativo. Síntesis curricular: Profesora Titular de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Doctora en Educación. Jefe de la Cátedra de Química General II. Miembro del Comité Editorial de la Revista Ingeniería y Sociedad-UC. Miembro del Programa PEII, Nivel B, Convocatoria 2011. Publicación de artículos científicos en Revistas Nacionales. Ponente en eventos Nacionales e Internacionales.

A manera de consideraciones iniciales La educación se presenta como punto de interés y controversia para muchos, es un concepto generador de múltiples expectativas por la cantidad de interpretaciones que se tienen y no puede desvincularse del aprendizaje, ya que no se puede desligar el aprender del educar. En este sentido, el docente puede modificar situaciones problemáticas en su entorno educativo al comprometerse en su realidad, preparando al estudiante para enfrentar los cambios sociales. Dentro del contexto educativo, se considera como uno de los aspectos relevantes el aprendizaje, que es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Se ha estudiado, juntos y por separado, a todas las variables que se cree pueden afectar al aprendizaje; una de ellas y que cobra mayor relevancia con el paso del tiempo es el estudio de los llamados “estilos de aprendizaje”. El concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque ofrece una teoría rica en sugerencias y aplicaciones prácticas con grandes posibilidades de alcanzar un aprendizaje más efectivo e incrementar así la productividad académica. El objetivo de la investigación fue estudiar la relación entre las estrategias de enseñanza del docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Química General.

El aprendizaje, los estilos de aprendizaje y el docente universitario De acuerdo con Michel (2002) “el aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes, a través de experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o actuar” (p. 20). El aprendizaje, por lo tanto, se manifiesta con la obtención de nuevos conocimientos y es por eso que no se puede separar el aprendizaje del conocimiento, ya que cuando se aprende se conoce. Con relación al aprendizaje y en particular a la forma en que cada individuo aprende, los psicólogos de la educación coinciden en apuntar que las personas poseen diferentes estilos de aprendizaje y éstos son, en definitiva, los responsables de las diversas formas de comportarse los estudiantes ante el aprendizaje. Para Alonso et al (1997), los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores