Como Agenda Cultural Alma Máter con treinta años de existencia, nos enorgullece ser una plataforma para la proyección de la gran efervescencia cultural que se vive en nuestra Universidad. Reconocemos el valor que cada uno de los gestores culturales univer-

sitarios aportamos a la consolidación de la programación cultural de nuestra institución, ya que allí se materializa un aporte significativo al enaltecimiento de la cultura como bien público, en términos de la garantía de derechos y de cierre de brechas de acceso a los mismos.

Esto es el resultado de un modelo de gestión cultural flexible que se consolida como un espacio efectivo de participación, desde donde es posible plantear diferentes visiones del mundo. La principal riqueza del modelo cultural universitario es que prioriza la libertad de expresión, la pluralidad de las voces y, por paradójico que parezca, la creatividad en la configuración de modelos, pues no busca imponer ningún modelo preestablecido, sino que, por el contrario, amplía el espacio para la articulación de modelos diversos.

El piloto de Estudio de Públicos realizado por el Observatorio de Cultura y Patrimonio de la Universidad entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 con una muestra de mil novecientos setenta espectadores arroja resultados contundentes: la apuesta cultural de la Universidad de Antioquia es un motor de la proyección institucional. Así, en las observaciones realizadas por los espectadores, abundan las expresiones de gratitud, de admiración, de felicitaciones e incluso de amor. Nuestro público recomienda nuestra programación ya que reconoce el valor de una oferta de alta calidad y gratuita.

Al sugerir acciones de mejora, las personas encuestadas expresan confianza frente a una institución con la que dialogan de manera horizontal. A su vez, la mayoría de estas propuestas refieren a la difusión de nuestra programación y nos dan claves acerca de la manera en la que, como División de Cultura y Patrimonio, a través de sus distintos canales, incluida la Agenda Cultural, podemos asumir los retos planteados por la coyuntura actual.

Así pues, la meta que nos hemos planteado para 2025 es participar en la mejora del impacto de la apuesta cultural universitaria

ampliando el espectro de nuestra proyección. Esto, por supuesto, bajo la premisa de la corresponsabilidad, ya que esta meta es alcanzable solo si logramos el compromiso de todos los gestores culturales que desde las unidades académicas y administrativas colaboramos en la consolidación de la oferta cultural.

Por este motivo, en este inicio de 2025, vamos a implementar una campaña para el reporte oportuno de las actividades en el Sistema Portafolio desde donde se nutre el contenido de esta Agenda Cultural, así como de los medios dispuestos por la Dirección de Comunicaciones, como el boletín “Que hay para hacer en la UdeA”, las redes sociales institucionales y el calendario cultural.

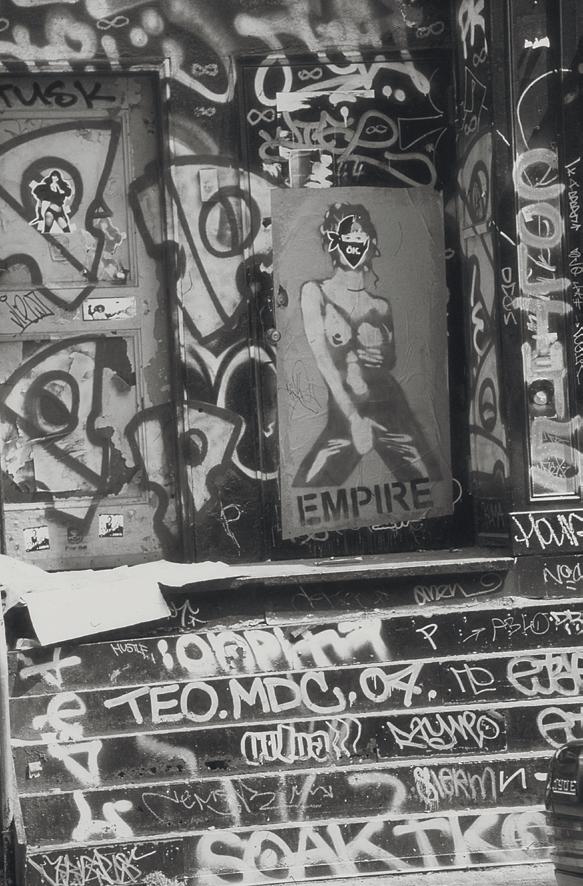

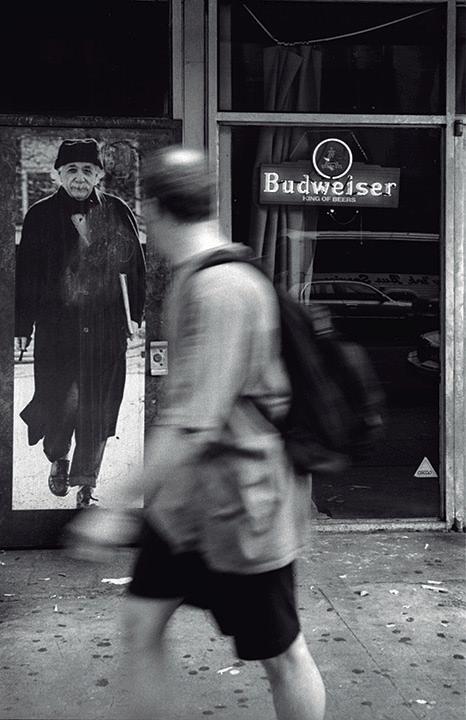

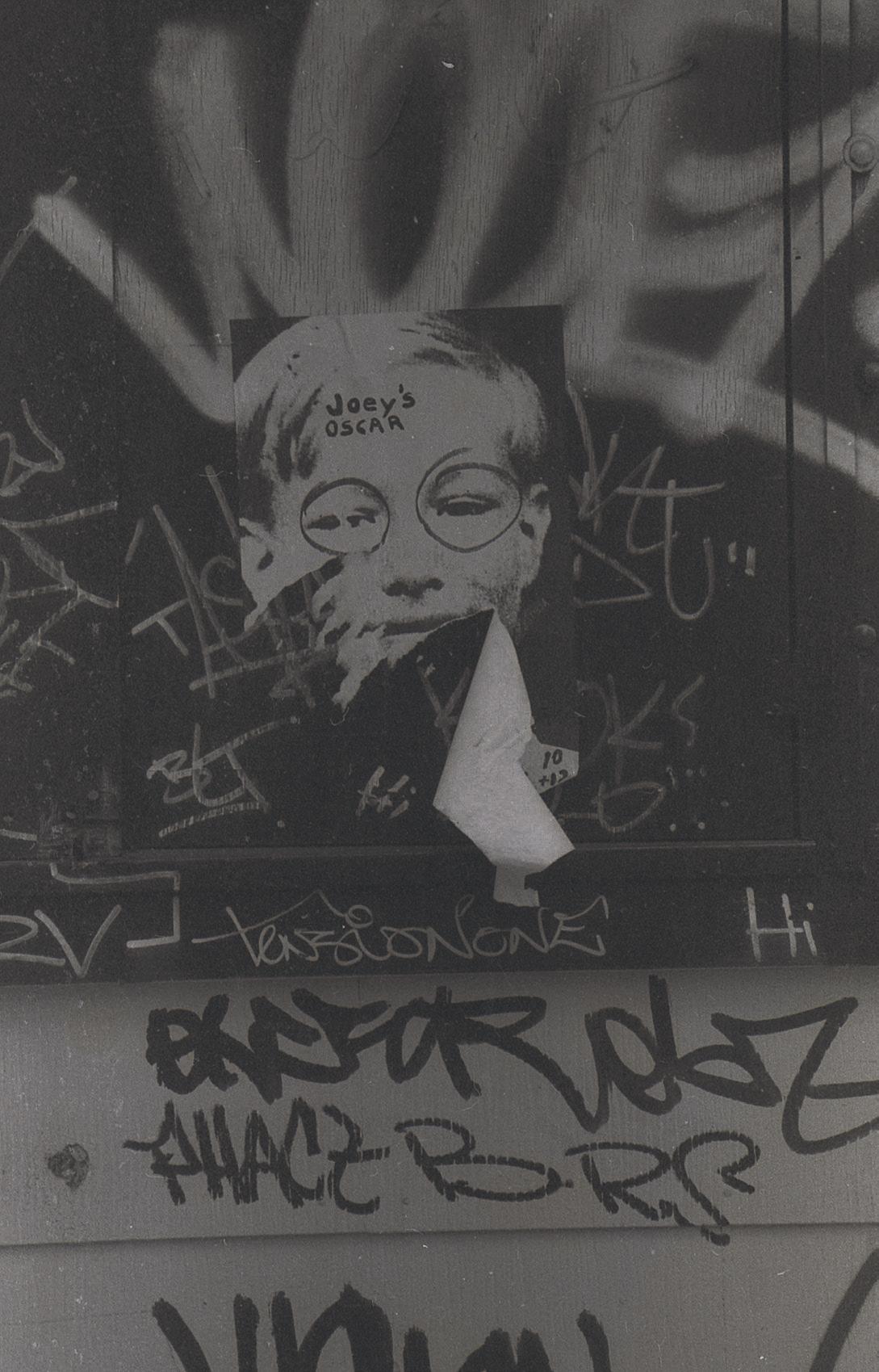

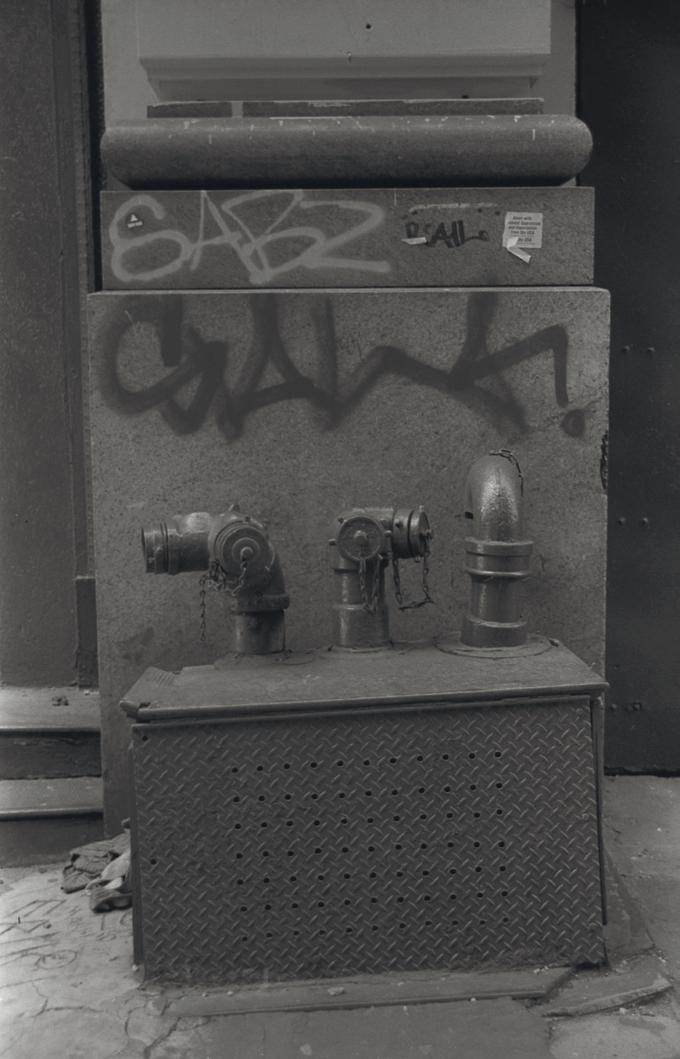

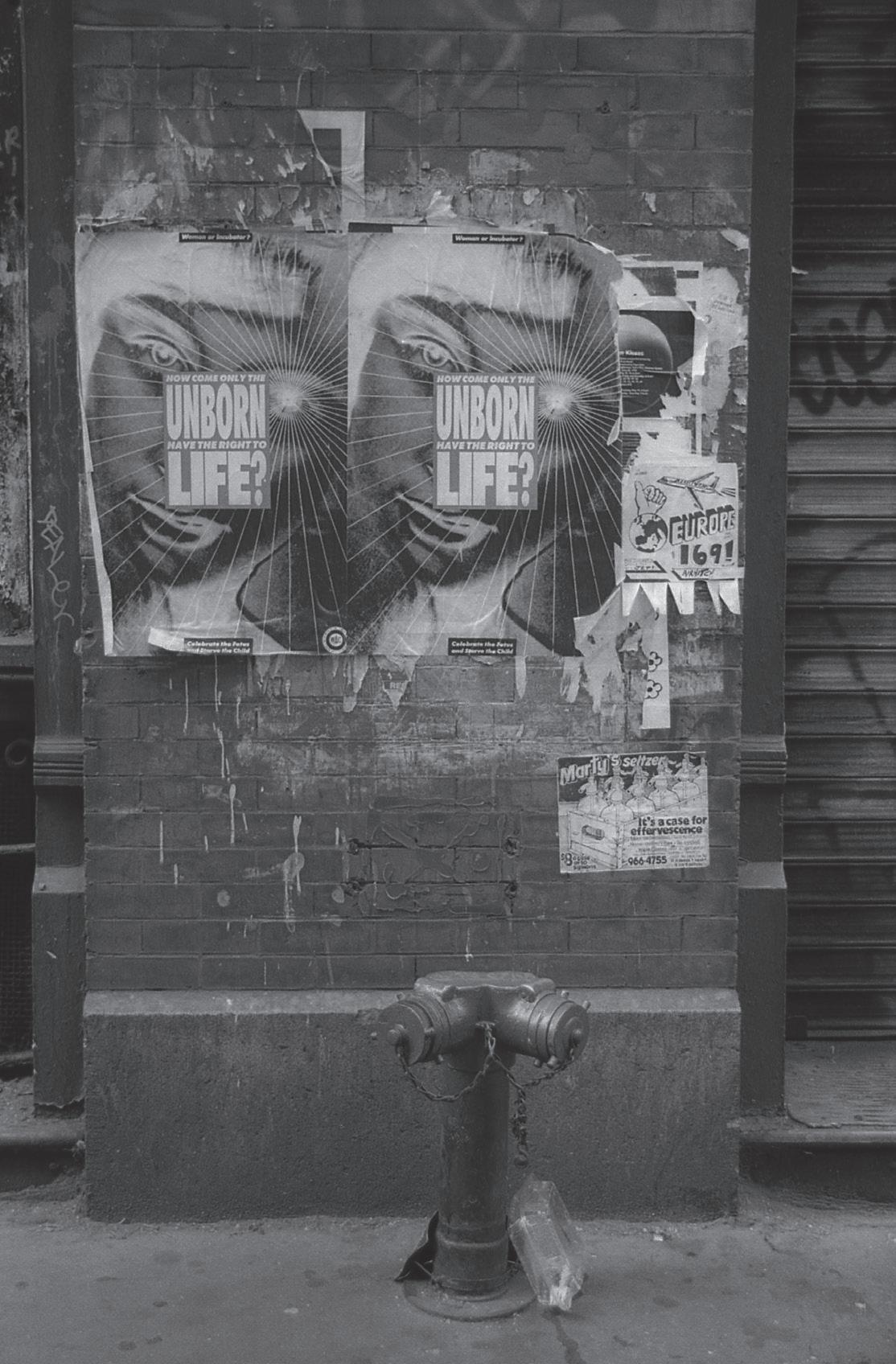

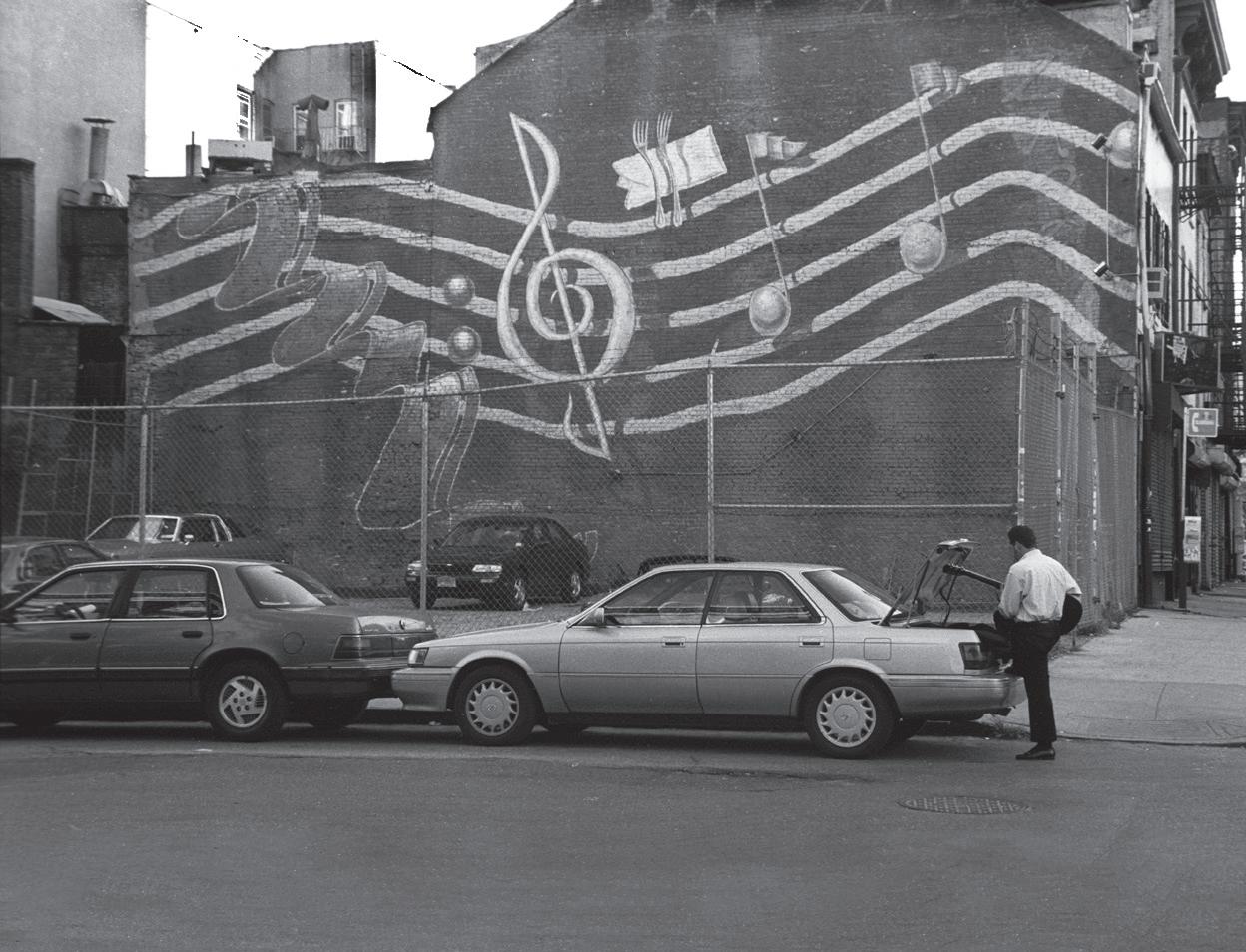

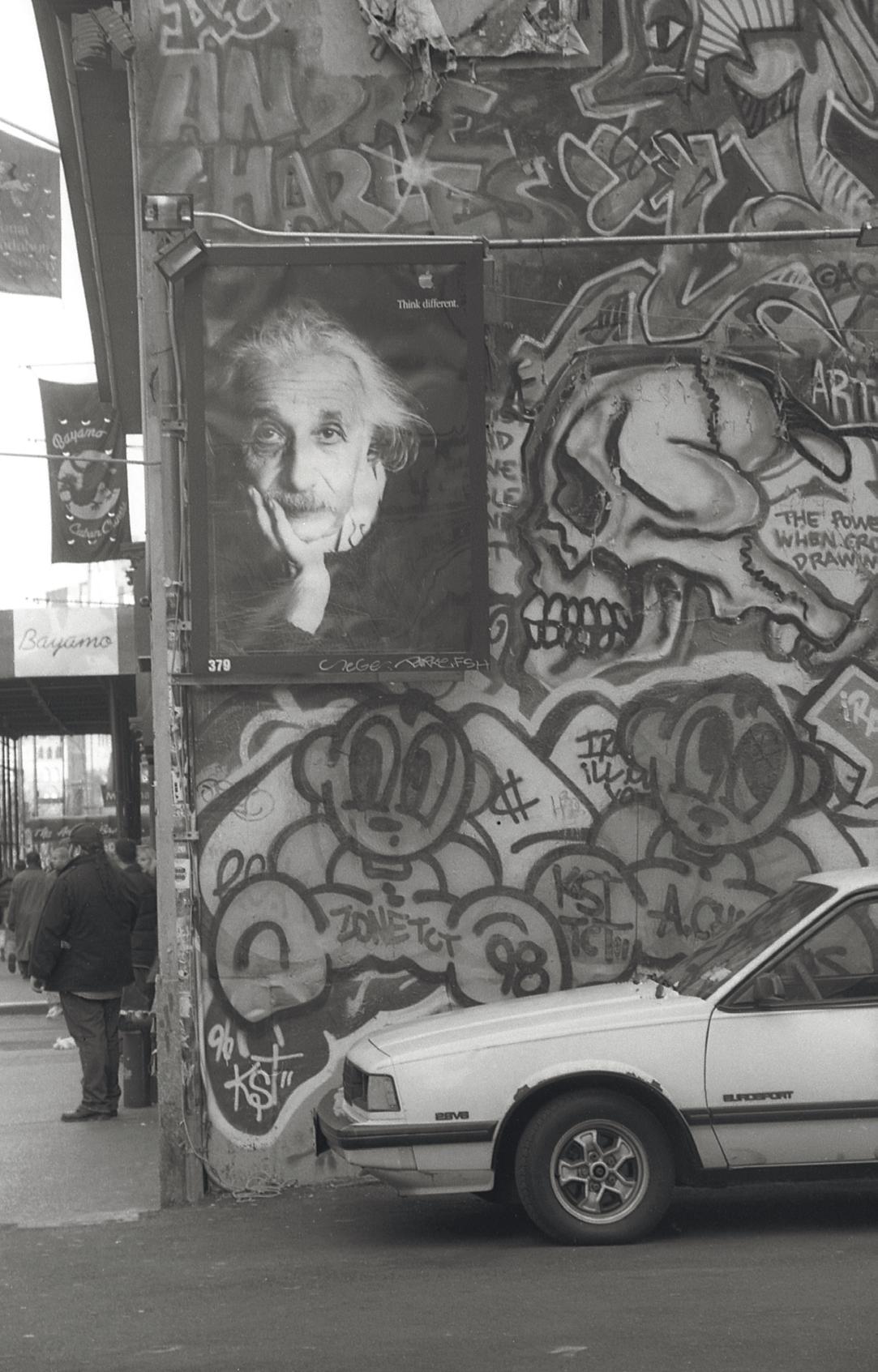

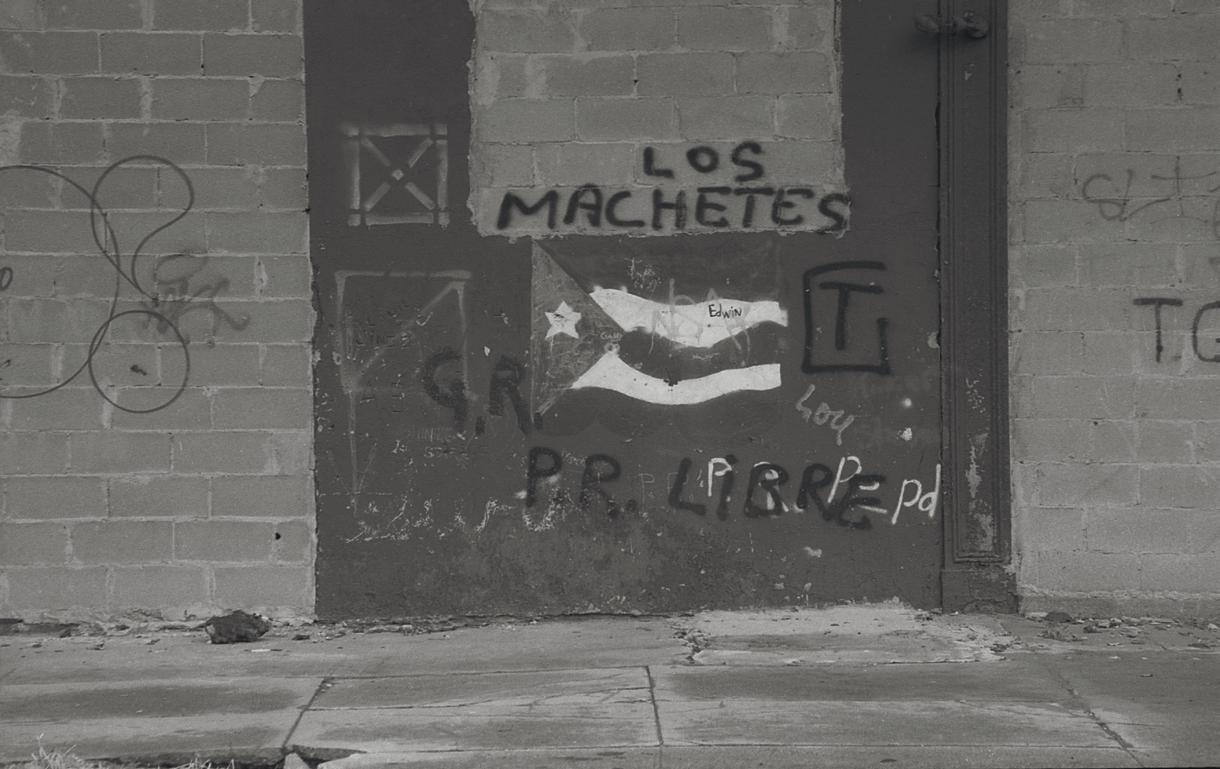

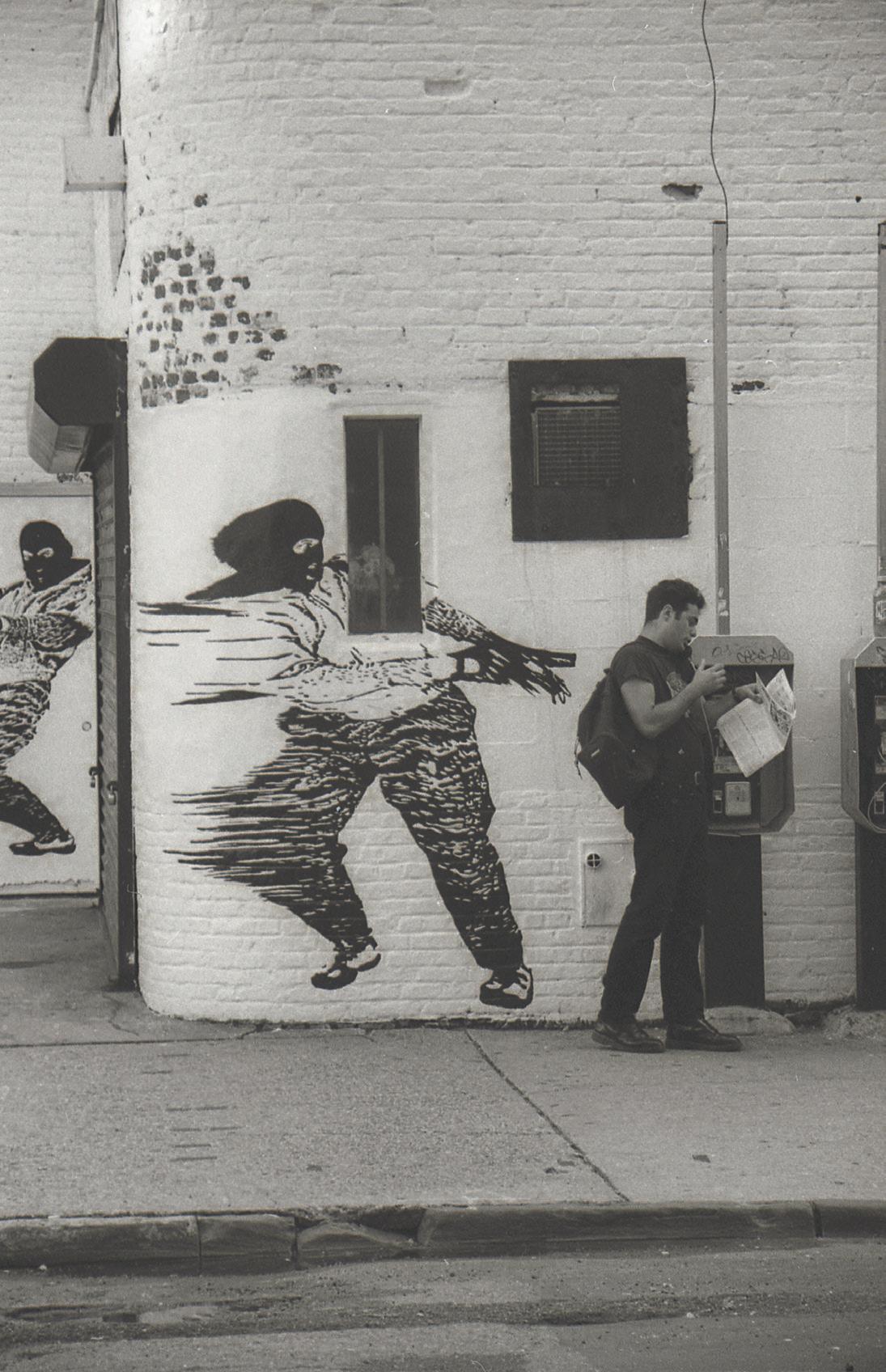

Como homenaje a la libertad que caracteriza nuestro modelo cultural y como una oportunidad para reflexionar acerca de su importancia, este número 327 se acerca a la libertad de prensa como una de las diversas facetas de la libertad cultural. Es también la antesala a una serie de reflexiones que se estarán desarrollando durante 2025 desde la programación de la División de Cultura y Patrimonio, gracias a la participación de los distintos actores universitarios. Contamos en este número con las colaboraciones de Maritza Andrea Trujillo Rodríguez, Juliana Betancur Restrepo y Juan Guillermo Gómez García, de nuestra Universidad, y con la traducción de un ensayo de Adam Tomkins, profesor de la Universidad de Glasgow. Con el guion gráfico recordamos al artista visual egresado de la Universidad de Antioquia, Renán Darío Arango, medellinense y habitante urbano neoyorkino, a dos años de su partida.

Lucía Arango Liévano

Maritza Andrea Trujillo Rodríguez

Recuerdo una vez, hace alrededor de doce años, en la que me encontraba en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz recopilando material de prensa para una investigación. A mi lado había una mujer con quien no crucé palabra, pero no pude evitar observar y escuchar cómo le daba indicaciones precisas a uno de los empleados para que la ayudara a buscar la noticia sobre el asesinato de su hijo. Luego, en otra de mis visitas al sitio, se repitió la misma escena con un hombre mayor. Al indagar más, me di cuenta que lo mismo estaba ocurriendo en esa época en los distintos repositorios de prensa de todo el país, como respuesta a la Ley 1448 de 2011,1 cuyo procedimiento para el reconocimiento y la reparación de las víctimas les daba la posibilidad de presentar una serie de pruebas, como lo son las noticias de prensa, con el fin de comprobar ante el Estado los hechos ocurridos para ser reconocidas como víctimas del conflicto armado interno en Colombia y poder recibir atención, asistencia y reparación integral.

No pude evitar preguntarme ¿qué pasaría si esos hechos no hubieran quedado registrados en la prensa de la época? ¿O si los periodistas no se hubieran atrevido a ingresar a ciertas zonas del país por temor a los problemas de orden público? Tal vez algunas de esas familias no hubieran sido reconocidas como víctimas, ni hubieran recibido asistencia para la reparación integral por parte del Estado o, tal vez, incluso, algunas de esas personas nunca hubieran sabido lo que pasó con su familiar muerto

o con sus casas en las tierras de las cuales fueron desplazadas. Lo que está de fondo acá es la importancia que ha tenido el periodismo en Colombia y su rol en el marco de un país marcado por la violencia. En vista de esto, a continuación haré un breve recorrido sobre la libertad de prensa en las constituciones de Colombia y los retos que tiene en el mundo contemporáneo, marcado por innumerables y veloces cambios.

Actualmente, no se puede hablar de libertad de prensa sin hacer mención del derecho a la información y a la libertad de expresión, como se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), según la cual: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación (...)”.2 Sin embargo, cuando se hace referencia a la libertad de prensa, nos debemos remontar a la época de la colonización española en América que coincidió con el movimiento de la Ilustración europea, cuyas obras, reflexiones y corrientes de pensamiento conllevaron al estallido de la Revolución francesa a finales del siglo xviii, sembrando el caldo de cultivo perfecto para los movimientos independentistas a principios del siglo xix en la América española.

Sumado a lo anterior, hubo dos hitos iniciales, insípidos, pero importantes para la libertad de prensa en Colombia: el primero de ellos fue la llegada de la imprenta en 1737 por parte de los jesuitas porque sirvió como mecanismo a través del cual se expandieron los ideales revolucionarios en la Nueva Granada, y el segundo fue la traducción, impresión y difusión de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que hizo Antonio Nariño, en 1793.3 Esto último se hizo sin aplicar el mandato de censura de la corona, según el cual todo lo que se fuera a publicar en los virreinatos de España debía ser revisado por los representantes de la corona para definir si se podía publicar o no, y para establecer el pago de un tributo al reino por

su publicación. Esto evidencia el control que tenía España sobre sus virreinatos, y también refleja la naciente necesidad de los criollos para expresar sus ideas con mayor libertad.

Como es bien conocido, durante principios del siglo xix el Virreinato de la Nueva Granada logró la emancipación política de España. Esto, en vez de generar la cohesión política y social que esperaban algunos criollos, provocó casi un siglo de conflictos políticos y sociales en torno a la búsqueda de la mejor forma para organizarse de manera independiente, los principios que mejor guiarían esa organización, las instituciones políticas que permanecerían y las nuevas que se crearían; en fin, era una etapa apenas natural después de haber vivido dependiendo políticamente del reino de España. Resultado de estas pugnas, durante ese siglo se publicaron, en palabras de Valencia Villa,4 diferentes cartas de batalla, que fueron una serie de constituciones políticas que promulgaban quienes salían vencedores de las batallas que ocurrieron entre los distintos sectores políticos del país. En esas constituciones quedaban claramente consagrados los principios políticos, sociales y económicos de los distintos gobiernos, algunas tenían rasgos más liberales y separados de los poderes eclesiales, aunque otras buscaban retomar principios políticos más conservadores y cercanos a la iglesia católica.

En ese sentido, y también como un rezago de la Ilustración, estas constituciones reconocieron la importancia de incluir la libertad de prensa como un principio fundamental del ordenamiento jurídico. A continuación, hago un recuento de lo que han dicho algunas constituciones políticas colombianas sobre el derecho a la información:

Año

Artículo referido a la libertad de prensa

1830 Artículo 151: “Todos los colombianos tienen el derecho de publicar libremente sus pensamientos y opiniones por medio de la prensa, sin necesidad de previa censura, quedando sujetos a la responsabilidad de la ley”.

1832 Artículo 198: “Todos los granadinos tienen el derecho de publicar libremente sus pensamientos y opiniones por medio de la prensa, sin necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la publicación; quedando sujetos sin embargo a la responsabilidad de la ley”.

1843 Artículo 163: “Todos los granadinos tienen el derecho de publicar sus pensamientos por medio de la imprenta, sin necesidad de previa censura o permiso de autoridad alguna; pero quedando sujetos a la responsabilidad y penas que determine la ley, por los abusos que cometan de este derecho; y los juicios por tales abusos se decidirán siempre por jurados”.

1853 Artículo 5, numeral 7: “La expresión libre del pensamiento; entendiéndose que por la imprenta es sin limitación alguna; y por la palabra y los demás hechos, con las únicas que hayan establecido las leyes”.

1858 Artículo 56, numeral 4: reconoce a todos los habitantes y transeúntes, “La libertad de expresar sus pensamientos por medio de la imprenta, sin responsabilidad de alguna clase”.

1863 Artículo 15, numeral 6: “La libertad absoluta de imprenta y de circulación de los impresos, así nacionales como extranjeros”.

1886 Artículo 42: “La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública. Ninguna empresa editorial de periódicos podrá, sin permiso del Gobierno, recibir subvención de otros Gobiernos ni de compañías extranjeras”.

1991 Artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Fuente: Elaboración de la autora.5

Estos artículos de las constituciones reflejan que el derecho a la información y la libertad de prensa, a pesar de algunas restricciones que allí se evidencian, fueron considerados como parte de los principios y pilares fundamentales para la construcción de un proyecto político republicano; es decir, la

libertad de prensa es parte de la esencia de lo que hoy es Colombia, por lo cual se debe insistir en que sean garantizados sin importar quiénes ocupen los cargos de poder. Los gobiernos podrán ser pasajeros, pero la libertad de prensa y el derecho a la información, deberán ser transversales.

Por otro lado, es claro que en la actualidad la libertad de prensa se ha constituido como uno de los bastiones para el funcionamiento de la democracia porque ha servido como mecanismo de contrapeso ante los poderosos y como garantía al derecho fundamental de la información. Sin libertad de prensa, no puede haber democracia. Así que la posibilidad de un ejercicio periodístico libre ha logrado, incluso, establecer la agenda política del país, pues la prensa ha visibilizado diferentes problemáticas políticas, económicas y sociales. Además, como ya se vio más arriba, en un país marcado por el conflicto armado no solo se limita a eso, sino que ha servido como un repositorio de la memoria histórica de Colombia.

Sin embargo, en el escenario de un mundo globalizado, con una economía cambiante, nuevas tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial, el periodismo enfrenta retos relacionados con: (1) la desinformación y las noticias falsas, debido a que las redes han agudizado las probabilidades de que se propaguen noticias que no son reales; (2) el riesgo permanente de los periodistas de ser amenazados, agredidos o asesinados, especialmente con el cubrimiento de temas sensibles de orden público; (3) la polarización que cada vez más afrontan los medios de comunicación y su evidente inclinación política a algunos sectores, lo cual les quita independencia y hace que las audiencias desconfíen; (4) los problemas que han surgido para algunos medios con sus modelos de negocio; (5) la integración al ejercicio periodístico de herramientas de inteligencia artificial de manera responsable, ética y crítica, debido a que esta puede presentar imprecisiones en la información que brinda y podría guardar

los datos privados que se le inserten, entre otros retos del día a día como lograr llevar información clara y precisa a poblaciones dispersas que habitan el territorio nacional, las dificultades de acceso a información sobre temas sensibles en el país y los dilemas éticos en el cubrimiento periodístico.

De esta manera, las audiencias y la democracia precisan más que nunca de un periodismo que:

• insista en la búsqueda de la verdad, priorizando la verificación de los hechos, la contrastación de la información y la precisión y transparencia en su divulgación;

• ponga el interés colectivo y la defensa de los derechos humanos por encima de los intereses privados, financieros o políticos;

• mantenga su independencia y mirada crítica, sin importar las presiones externas;

• indague y exponga las diversas voces y perspectivas;

• tenga plena claridad y coherencia de sus principios éticos cuando se acerque a las fuentes de información, use nuevas herramientas tecnológicas o haga cobertura de temas sensibles.

La ética es la clave para seguir haciendo un periodismo responsable en medio de cambios tan acelerados en el mundo actual y de momentos en los que circulan mares de información en las redes.

En definitiva, la libertad de prensa le da al periodismo un enorme poder que debe usar con cuidado y que implica, en la misma proporción, la necesidad de estar guiados por principios como la ética, la verdad y la protección de los derechos humanos. Es cierto que no es un trabajo sencillo, pero el periodismo debe tener la tenacidad de enfrentarse a los múltiples retos que esto

conlleva y las universidades el compromiso social de hacer un llamado a las nuevas generaciones para que estudien y ejerzan esta profesión con la más alta calidad y compromiso. Insisto, un buen periodismo es esencial para la democracia.

1 Ley 1448 de 2011. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/ norma.php?i=43043

2 ONU (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. https://www.un.org/ es/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Art%C3%ADculo% 2019,por%20cualquier%20medio% 20de%20expresi%C3%B3n

3 Azael, C. (2010). Los periodistas y el derecho a la información en Colombia, Grupo Editorial Copy Net.

4 Valencia Villa, H. (2010). Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano, Panamericana.

5 Fuentes tabla Libertad de prensa en las constituciones políticas de Colombia

• Constitución Política de la República de Colombia de 1830. https://www. funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13692

• Constitución Política del Estado de Nueva Granada de 1832. https:// www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13694

• Constitución de la República de Nueva Granada de 1843. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13695

• Constitución de la República de Nueva Granada de 1853. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13696

• Constitución para la Confederación Granadina de 1858. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13697

• Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863. https:// www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13698

• Constitución Política de Colombia de 1886. https:// www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/ norma.php?i=7153

• Constitución Política de la República de Colombia de 1991. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125

Maritza Andrea Trujillo Rodríguez. Politóloga y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Investigadora de la Facultad de Comunicaciones y Filología y profesora de temas relacionados con política, sociedad, ética y legislación en los campos del periodismo y las comunicaciones.

Juliana Betancur Restrepo

La libertad de prensa es un indicador crucial de la salud democrática de un país: garantiza el acceso a información veraz y permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas. Este derecho incluye elementos fundamentales como la independencia editorial, la protección legal, la seguridad de los periodistas, el pluralismo mediático y la libertad de expresión. Sin embargo, en Colombia, estos pilares enfrentan desafíos que reflejan tensiones entre la seguridad de los periodistas, la polarización política y las transformaciones tecnológicas que redefinen el ejercicio periodístico.

En 2024, Colombia ocupó el puesto ciento diecinueve de ciento ochenta países en la “Clasificación mundial de la libertad de prensa 2024: el periodismo, bajo las presiones políticas” de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Si bien hubo una leve mejoría respecto al año anterior, las condiciones siguen siendo adversas. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2024 se registraron ciento cincuenta y ocho casos de agresiones a periodistas, incluidas amenazas, hostigamientos y ataques digitales. Estas cifras reflejan un panorama preocupante, especialmente en regiones alejadas donde los comunicadores enfrentan presiones de actores armados, corrupción y economías ilegales. Reporteros Sin Fronteras informó que, a nivel mundial, en 2024 se contabilizaron más de quinientas agresiones a periodistas en países con regímenes autoritarios, lo que evidencia un deterioro sistemático.

A nivel global, la libertad de prensa enfrenta también desafíos considerables. En países como Turquía, Rusia y China, los periodistas son víctimas de encarcelamientos arbitrarios, restricciones sistemáticas al acceso a información y una censura extrema que busca controlar narrativas enteras. La situación en América Latina no es menos preocupante: en Nicaragua, el cierre de medios independientes ha dejado a la población en un desierto informativo, mientras que, en Brasil, los ataques verbales de líderes políticos han intensificado el ambiente hostil hacia los comunicadores. Es destacable la necesidad de respuestas internacionales coordinadas para proteger el periodismo.

En Colombia, los retos son multidimensionales. Las agresiones hacia mujeres periodistas han aumentado, como se evidenció en 2024, cuando el presidente Gustavo Petro calificó a varias comunicadoras como “muñecas de la mafia”. Este tipo de declaraciones generan un ambiente de hostilidad que intensifica los ataques digitales, los cuales, según la FLIP, afectan al 60 % de las periodistas mujeres en el país.

Las dinámicas tecnológicas también presentan nuevos desafíos: las plataformas digitales han democratizado el acceso a la información al tiempo que han facilitado la propagación de desinformación y la censura algorítmica. Los periodistas enfrentan amenazas cibernéticas como hackeos y vigilancia digital que comprometen su seguridad

y privacidad; tendencias globales que están estrechamente vinculadas con el contexto colombiano, donde las agresiones digitales van en aumento y los comunicadores en zonas rurales deben enfrentarse no solo a actores armados, sino también a un ecosistema digital hostil.

Para ilustrar la situación, Carolina López, periodista en Caquetá, relata cómo debió abandonar su región tras recibir amenazas por denunciar redes de narcotráfico. En una entrevista publicada por la FLIP (2024), declara: “El silencio era mi única opción, pero elegí hablar porque no quiero que el miedo nos paralice como sociedad”. Del mismo modo, Alejandro Vargas, un comunicador digital en Medellín, menciona en un informe de RSF (2024) que ha enfrentado ataques cibernéticos tras exponer casos de corrupción local: “Las amenazas ya no son solo físicas, sino también virtuales. Necesitamos herramientas para protegernos en ambos frentes”.

La relevancia de la libertad de prensa ha sido abordada por diversos pensadores y periodistas a lo largo de la historia. Albert Camus, durante la ocupación nazi en Francia, afirmó que “la prensa libre puede ser buena o mala pero, sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”, resaltando su papel como herramienta de resistencia contra la opresión. En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt argumentó que los regímenes totalitarios prosperan manipulando la verdad y silenciando voces independientes, lo que subraya la necesidad de una prensa fuerte y libre para preservar las libertades democráticas. En América Latina, figuras como Eduardo Galeano destacaron cómo el periodismo puede dar voz a los oprimidos y visibilizar las luchas sociales, incluso en dictaduras. Por su parte, desde

su experiencia como periodista, Gabriel García Márquez afirmaba que “la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor”, recordando la importancia del rigor y de la responsabilidad en el oficio periodístico.

En el conflicto armado colombiano, la prensa ha jugado un papel crucial en la búsqueda de la verdad y la visibilidad de las víctimas. Los periodistas documentaron casos de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y masacres que de otro modo habrían permanecido ocultos. Medios como Semana y El Espectador publicaron investigaciones clave que ayudaron a exponer la magnitud del conflicto y a responsabilizar a los actores involucrados. Además, los informes realizados por periodistas locales en regiones apartadas sirvieron como insumo para procesos judiciales y comisiones de la verdad, contribuyendo a la construcción de memoria histórica y al reconocimiento de las víctimas.

Estas ideas encuentran eco en la contemporaneidad. La Unesco ha enfatizado en reiteradas ocasiones que la libertad de prensa no solo es un derecho humano fundamental, sino también un pilar esencial para el desarrollo sostenible y la paz. En un mundo donde las noticias falsas y la polarización proliferan, el periodismo se convierte en un faro de credibilidad y rigor. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras ha abogado por el fortalecimiento de marcos legales internacionales que protejan a los periodistas, destacando que una sociedad informada es una sociedad más justa.

Así las cosas, podemos preguntarnos cosas como: ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y el respeto a la privacidad? ¿Cómo pueden los periodistas equilibrar

su deber de informar con el riesgo de amplificar noticias falsas o discursos de odio? Además, en una era donde los algoritmos determinan qué contenido se visibiliza, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en la garantía de una información plural y objetiva? Estas cuestiones subrayan la necesidad de que el ejercicio periodístico se base en principios de transparencia, rigor y responsabilidad social, para responder a los desafíos éticos y tecnológicos del presente.

Es fundamental un enfoque integral que involucre al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil para garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio periodístico. Se deben establecer políticas públicas robustas que contemplen protocolos claros frente a amenazas, recursos para la reubicación de periodistas en riesgo y acceso prioritario a herramientas de ciberseguridad. Crear oficinas descentralizadas y hacer alianzas con entidades internacionales puede facilitar la atención oportuna a las denuncias de agresiones en regiones vulnerables.

La educación desempeña un papel central: implementar programas integrales en escuelas y universidades que enseñen a distinguir entre información confiable y noticias falsas es fundamental para formar ciudadanos críticos y responsables. Estas iniciativas deben incorporar el análisis de casos reales, el entendimiento de cómo operan los sesgos cognitivos, la capacitación en el uso de herramientas digitales de verificación y programas de alfabetización mediática dirigidos a adultos podrían ayudar a contrarrestar la propagación de desinformación en comunidades donde las plataformas digitales son la principal fuente de noticias.

Estas empresas que controlan gran parte del flujo informativo deben ser responsables de revelar cómo operan sus algoritmos, especialmente en lo que respecta a la priorización y amplificación de contenidos. Esto no solo puede prevenir la censura encubierta, sino también limitar la propagación de información manipulada. Iniciativas como las promovidas por la Red Internacional de Verificación de Datos —IFCN— (siglas en inglés para International Fact-Checking Network) y el trabajo conjunto entre plataformas tecnológicas y gobiernos pueden establecer estándares de transparencia que beneficien a toda la sociedad.

Las redes colaborativas de verificación, integradas por medios de comunicación, organizaciones ciudadanas y expertos, juegan un papel indispensable en este esfuerzo. Al trabajar en tiempo real, estas redes pueden desmontar narrativas falsas antes de que se viralicen, como lo han demostrado proyectos como LatamChequea en América Latina y First Draft a nivel global. Fortalecer estas colaboraciones con apoyo financiero y tecnológico es esencial para garantizar la calidad informativa en un entorno cada vez más polarizado.

En este sentido, es igual de relevante diseñar políticas públicas que incentiven la creación y sostenibilidad de medios locales y alternativos, especialmente en regiones con acceso limitado a la información, a través de incentivos fiscales, subsidios directos y la creación de un fondo estatal destinado exclusivamente al periodismo de investigación. Este fondo, administrado de manera transparente por un consejo independiente compuesto por periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil, permitiría apoyar proyectos que arrojen luz sobre

temas sensibles, sin comprometer la independencia de los comunicadores.

La tecnología también debe ser aliada. Es imperativo proporcionar capacitaciones gratuitas y accesibles sobre herramientas de cifrado, protección de datos y técnicas de seguridad cibernética, especialmente a periodistas en contextos de riesgo. El desarrollo y promoción de aplicaciones seguras para denunciar agresiones, como las impulsadas por Amnistía Internacional, puede facilitar el registro y seguimiento de incidentes de forma segura. Paralelamente, fomentar el uso del periodismo de datos permitiría no solo diversificar las metodologías de investigación, sino tam-

bién mejorar la calidad y profundidad de las narrativas informativas, brindando a la sociedad acceso a contenidos más rigurosos y transparentes.

Por último, promover un discurso público respetuoso es esencial para reducir las agresiones y la estigmatización hacia los periodistas. Campañas de sensibilización sobre el rol del periodismo en la democracia, similares a las iniciativas impulsadas por la Unesco, pueden contribuir a valorar y proteger el trabajo de los comunicadores. Además, establecer códigos de conducta estrictos que sancionen la estigmatización por parte de funcionarios públicos enviaría un mensaje claro de respeto hacia el ejer-

cicio periodístico, contribuyendo a un ambiente más favorable para el desarrollo de esta labor indispensable.

Defender la libertad de prensa es, en esencia, defender la libertad social. Este compromiso requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Reporteros Sin Fronteras, la FLIP y la Unesco han destacado repetidamente que la libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, sino una garantía de que toda la sociedad pueda informarse, participar y decidir. En Colombia, donde los retos son numerosos, la protección de este derecho puede marcar la diferencia entre una democracia vibrante y una sociedad oprimida. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir un país más informado, plural y justo.

Albert, C. (1944). Combat: Escritos de resistencia, Gallimard. Arendt, H. (1951). Los orígenes del totalitarismo, Harcourt. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). (2024). Informe Anual: Estado de la Libertad de Prensa en Colombia. Recuperado de: https://flip.org.co Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI.

García Márquez, G. (1996). Notas de prensa 1961-1984, Editorial Sudamericana. Reporteros Sin Fronteras (RSF). (2024). Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Recuperado de: https://rsf.org/es Unesco. (2023). Guía para la protección de periodistas en contextos de alto riesgo. Recuperado de: https:// unesco.org

Juliana Betancur Restrepo es estudiante de sexto semestre del pregrado en Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia

Juan Guillermo Gómez García

L a libertad de prensa ha acompañado el ciclo constitucional colombiano desde la independencia de la España monárquicaborbona. La Constitución de Cundinamarca de 1811 (la primera de nuestra historia constitucional), que somete al rey español a la obediencia de este texto legal y proclama la fe católica, contempla el derecho de los ciudadanos a manifestar sus opiniones por medios impresos y hablados. El artículo 16 explicita la libertad “…de la imprenta, siendo los autores los únicos responsables de sus producciones”, aun cuando agrega que esa libertad “no se extiende a la edición de los libros sagrados, cuya impresión no podrá hacerse sino conforme a lo que dispone el Tridentino”. La Constitución de Cádiz de 1812 (famosa quizá porque apenas logró ser efectiva dado la situación adversa en que actuaban sus diputados, rodeados por las tropas napoleónicas, y luego perseguidos al retorno del Fernando VII en 1814), que enumeraba en su art. 10 (título 2, capítulo 1), “Del territorio de las Españas”, por cuáles territorios estaba constituido el reino español y que incluía a la Nueva Granada, contemplaba como una de sus facultades la de “proteger la libertad política de la imprenta”.

Por escuetos que parezcan los datos de la libertad de prensa en esta consagración constitucional, la trasformación de la opinión pública se hace notar enseguida en todo el ancho mundo hispánico. Decisivamente. En México, da ocasión, por ejemplo,

a que se publique por entregas en El pensador mexicano el famoso Periquillo Sarniento, del satírico José Joaquín Fernández de Lizardi, primera novela hispanoamericana que se balancea entre la picaresca tradicional y la novela moderna de formación (Bildungsroman). Entre nosotros podemos señalar, como parte de ese primer ciclo de periodismo independiente, el Diario político de Santafé de Bogotá de 1810, redactado por Francisco José de Caldas (quien había sido el director del más importante periódico de nuestro ciclo colonial, el Semanario de la Nueva Granada) y Joaquín Camacho. El Diario político tiene la notable singularidad de ofrecernos las primeras referencias del levantamiento del 20 de julio de 1810. En esas páginas, Caldas, con cuyo talento periodístico ya se había anunciado en las estampas de la geografía neogranadina (el mapa de la nacionalidad colombiana se prefigura en el Semanario de la Nueva Granada) se convierte en el cronista histórico de los acontecimientos de los días que siguieron al grito (por ambiguo que se juzgue ahora) de 1810. Allí el geógrafo patriota Caldas exalta al pueblo bajo y advierte la participación de las clases populares capitalinas, en particular de las mujeres plebeyas, placeras que odiaban a la codiciosa virreina, sin cuya acción directa el sentimiento anti-hispánico contra el odiado chapetón no se hubiera radicalizado a favor de la Independencia.

En la Nueva Granada (luego República de Colombia, por virtud de la nominación bo-

livariana) como en todas las colonias del eximperio español en América, el periodismo, con visión hispanoamericana, acompañó los dramáticos sucesos, alentó los ánimos patrióticos y disputó en pugnas virulentas, no exentas de talento intelectual, la imagen de nación soberana. Tal fue el caso de las disputas entre La Bagatela del centralista

Antonio Nariño (osado traductor de los Derechos del hombre y el ciudadano en 1793) y El Argos Americano. Papel político, económico y literario de Cartagena de Indias publicado por José Fernández de Madrid y Manuel Rodríguez Torices (fusilado, como Caldas, en 1816). La prensa alentó la politización de la ciudadanía alerta, concitó al lado del parlamento (la institución generatriz de la vida democrático-burguesa desde la Revolución francesa de 1789), las tertulias y las discusiones a pulmón abierto, una nueva era del

nacionalismo naciente, de la utopía de una alianza pan-hispanoamericana.

Este nacionalismo pan-hispanoamericano independiente, que rebasa las fronteras anteriormente trazadas por la administración colonial española, encuentra su expresión más audaz en la llamada “Carta de Jamaica” (1815), que conoció su publicación sólo en inglés en vida de El Libertador en The Jamaica Quarterly Journal and Literary Gazette y The Jamaica Journal and Kingston Chronicle, en 1818 y 1825, respectivamente. Fue en Londres, en la empresa colectiva “Biblioteca Americana” (1823), una vez concluía la gesta liberadora, que el venezolano Andrés Bello (quien fue el primer periodista de Venezuela con la Gaceta de Caracas de 1808-1810), donde se publica el poema “América”, llamado después

“Silvas Americanas”. La “Biblioteca Americana”, en la que participó activamente el cartagenero mulato Juan García del Río, pensada como órgano de comunicación entre el público culto y letrado desde México al Río de la Plata, acentúa como propio este ideario bolivariano: “América es nuestra patria”.

La prensa colombiana del siglo xix fue de gran valor cultural y simbólico. Las agrias disputas dieron como resultado una guerra de ideas, de impresos y aun de los periodistas que a la vez eran parlamentarios, juristas, diplomáticos, legisladores, y algunos hasta sacerdotes. Los periodistas podían ser, incluso, y no raramente, jefes de Estado o ministros y, además, poetas reconocidos, como fue el caso de José Manuel Marroquín, autor de La Perrilla y quizá el jefe de Estado más sanguinario e intransigente de la historia colombiana. Ya en el ámbito continental, se tiene el caso del argentino Domingo Faustino Sarmiento, autor del Facundo, quien fue periodista, pedagogo y presidente. Igual sucede con el ecuatoriano Juan Montalvo, autor de Las catilinarias, audaz hombre de letras e impugnador de la dictadura de Gabriel García Moreno (a su muerte reclamó como suya la expresión: “Mi pluma lo mató”).

Entre nosotros, los periodistas escribieron las mejores páginas literarias de la tradición intelectual. La maestría prosística y la formación académica de Jorge Isaacs, otro gran periodista colombiano, posibilitan una obra como María. También es el caso del nacido en Colombia, crecido en Cuba y, si cabe así decirlo, repatriado, por Manuel Murillo Toro para la Comisión Coreográfica, Manuel Ancízar. Las sobrias páginas de su periódico El Neogranadino (1848-1857) van de la mano de uno de los libros más

valiosos de nuestra literatura colombiana, Peregrinación de Alpha. Ancízar luchó, además, por la libertad de prensa, abogó por la supresión del delito de difamación como crimen de opinión agravado.

Al lado de Ancízar, cabe mencionar al poeta Joaquín Pablo Posada, maestro de la sátira y del jocoso atrevimiento anti-oligárquico. Redactor del semanario El Alacrán, en asocio con Germán Gutiérrez Piñeres, “el alacrán”, Posada ganó fama desde el primer día de su publicación. Sus burlas dividieron la opinión pública. Fue odiado, perseguido y amenazado de muerte por los poderosos que denunciaba. Redactó El 17 de abril, periódico oficial de la mal llamada dictadura del general José María Melo de 1854. El satírico contra la oligarquía de los ricos avarientos (el primer brote de comunismo doctrinario en nuestro país) fue el defensor público además del único intento de revuelta anti-patricia (o antioligárquica) en Colombia en el siglo xix, pues Melo traducía la protesta artesanal, la crítica abierta a la política librecambista, que solo beneficiaba a los ricos comerciantes importadores/exportadores (a la vez congresistas).

Por su parte, el defensor del librecambio; es decir, de los grandes intereses del capitalismo naciente, fue José María Samper, casado con la magnífica Soledad Acosta del Diario íntimo, quien redactó El suramericano (1849) y, en asocio con Salvador Camacho Roldán, La Reforma (1851). En mi opinión, en realidad Samper era un mediocre periodista a quien se le ha atendido en nuestras historias intelectuales con una indulgencia que roza la lambonería. Cada página de su afamada Historia de un alma me hace forzosamente retomar la lectura de Recuerdos de provincia de Domingo Faustino Sarmiento.

Soledad Acosta de Samper tiene un puesto singular en nuestra historia periodística. Fue una mujer excepcional, entregada al oficio de escribir, publicar, de modo profesional, incesante, como periodista y como novelista (Un chistoso de aldea, por ejemplo, es una lograda versión galdosiana de nuestra Independencia.1 Se consagró de lleno al periodismo, y por ello podemos hablar de que fue la primera profesional del periodismo en nuestro país. Su periódico La Mujer. Periódico para las familias. Revista quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas —1878- 1881— (reeditado parcialmente por Carmen Elisa Acosta, en el Instituto Caro y Cuervo) es el mejor ejemplo de la escritura periodística de finales del siglo antepasado, en busca de una escritora y de un lector femenino para enfrentar los desafíos de una modernización política y económica, en una nación que culturalmente se movía todavía en los moldes culturales de la Colonia. El lugar de la mujer para Soledad Acosta de Samper y sus colaboradoras estaba en el hogar, en la célula configuradora de la nacionalidad. La vida doméstica es el germen de la sociedad y la nación. Allí se inculcan los valores esenciales e inextinguibles de la vida para los niños y para las niñas también. Al inculcar en temprana edad los valores normativos de una ética familiar puritana, que ella conocía de primera mano en casa, se forja la ciudadanía futura. Respeto mutuo y disciplina ética (además de templanza, orden, determinación, limpieza, castidad, frugalidad) fueron sus principios inquebrantables. Quiso revertir (sin que muchos lo advirtieran) la grotesca educación de la simulación, hipocresía, crueldad e irrespeto propios de la herencia colonial. Expresado con más concisión, era una versión para mujeres colombianas de la ética social, propia de la Autobiografía de

Benjamin Franklin, padre fundador de los Estados Unidos.

Otro hito de la producción periodística en Colombia es El Papel Periódico Ilustrado (1881- 1887) dirigido por Alberto Urdaneta e ilustrado por José María Espinosa, Ramón Torres Méndez, José Manuel Groot, Epifanio Garay, Manuel María Paz, entre otros más, un periódico en el que por primera vez se conjuga la intelectual letrada, como empresa común profesional, con los exponentes de las artes plásticas y de otros oficios artesanales. No es casual que se recuerde a Urdaneta como promotor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Este Papel quiso rendir un homenaje al primer medio de prensa del país, El Papel Periódico (17911797) del modesto y eficaz impresor cubano Manuel del Socorro Rodríguez, director de la Biblioteca Pública de Santafé y fundador de la Tertulia Eutropélica. Su muerte, relativamente temprana, dejó huérfanas a sus ciento dieciséis entregas, que atrajeron la atención y admiración del mundo intelectual por encima de las pasiones políticas que dividían a las elites del poder en dos bandos irreconciliables.

Otra figura destacable fue Miguel Antonio Caro, un debater periodístico furibundo, que dejó su huella indeleble no solo al publicar El Tradicionista (1871-1876), en cuyas páginas despliega un dogmatismo antiliberal sin treguas y anti-masón sin contemplaciones, sino al contribuir al dar un viraje de ciento ochenta grados al proyecto liberal de nuestro federalismo de siglo xix: Caro redactó a puerta cerrada, en la Casa Arzobispal, la ultra-católica Constitución de 1886 que rigió hasta 1991.2 Caro era persistente, tozudo, irreverente; un escritor bien dotado, un hombre de convicciones inamovibles o, mejor dicho, de una torva convicción

o fe católica-papal monolítica, que le era como su estrella polar, un Torquemada nacido tres siglos y medio después. Creía que Colombia iba por mal camino, el peor camino imaginable en manos de liberales, que eran la ante puerta al socialismo ateo y que de la Providencia emanaba nuestro destino en la tierra colombiana. Protestar contra él era impío, pecaminoso. Los pobres debían convencerse de que su pobreza o miseria era una larga prueba que se debía asumir con mansedumbre; esta era toda su filosofía social. Solo Laureano Gómez, a mediados del siglo xx, prosiguió con comparativa intransigencia desde las páginas de El Siglo, la alarma celestial.

El siglo xx, en la rezagada Colombia, conoce el periodismo social, propiamente de masas, solo hasta los años veinte. El anacronismo con que la clase gobernante conducía el país, de Caro a Marco Fidel Suárez se ve, de súbito, envuelta en conflictos de clase que es incapaz de interpretar acertadamente. La prensa obrera emerge de las entrañas de un obrerismo que apenas se organizaba y que tiene sus figuras icónicas en Quintín Lame, Juan de la Cruz Varela y María Cano. A ese alzamiento popular corresponden una variedad de publicaciones que antes no existían o eran inimaginables en la República “carista”: El Camarada de Tumaco o El Comunista de Cartagena en 1910; para 1916, El Partido Obrero de Bogotá y en 1919, El Obrero Moderno de Girardot, El Luchador de Medellín, El Taller de Manizales, y la Ola Roja de Ignacio Torres Giraldo en Popayán y para 1920, El Socialista “que se mantendría en pie por lo menos hasta mediados de los treinta”, como lo documenta el historiador Mauricio Archila Neira, y agrega: “Pensamiento y Voluntad en Bogotá y Vía Libre en Barranquilla. El Partido Socialista Revolucionario (PSR) tendrá también sus órganos

de expresión como La Humanidad de Cali, dirigida por Torres Giraldo, y La Nueva Era, órgano del Comité Central”.

La Masacre de las Bananeras (en inmediaciones de Santa Marta), ocurrida la noche del 5 de diciembre de 1928, el episodio de sangre más cruel, desmedido y brutal de nuestra historia nacional, será punto medular de estos movimientos y del nacimiento, con este bautizo de “sangre a chorros”, de la opinión pública plebeya, con un tono, unas temáticas y un lenguaje que se distancian de los periódicos de la elite ilustrada tradicional. Periodismo de confrontación de clases, de denuncia, de agitación sin precedentes, periodismo perseguido, sospechoso, rojo, comunista, decididamente peligroso.

Son dos polos del periodismo sin punto de conciliación: el periodismo de élite, de tradición burguesa que empieza a desentenderse de cada uno de los artículos de la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, excepto del último: “la propiedad privada es sagrada” y el periodismo de base obrera, de barrio obrero y sindicato de clase que predica lo contrario: los hombres somos libres e iguales y solo la propiedad privada lo niega.

Pero no es solo este periodismo de clase obrera, de sindicalistas y lideres agrarios lo que mina o confronta la prensa tradicional (encarnada por El Tiempo de la familia de Eduardo Santos, que fue, sin lugar a dudas, el periódico más poderoso e influyente de Colombia durante el curso del siglo xx) y, en general, al periodismo colombiano. Lo es un fenómeno global que analizaron para la Europa de la posguerra mundial Max Weber o, más punzantemente, Walter Lippmann: la figura del periodista, una de

las representaciones más vitales de la intelectualidad europea moderna (al lado del filósofo, el científico y el abogado), ya no encarna los ideales de las libertades públicas, no honra su compromiso con la verdad ni su lucha por la justicia social, razón misma y fundamento de la libertad de prensa. Muy lejos de estos ideales ilustrados y utópicos, ideales que habían engendrado la figura mítica del redactor del “Yo Acuso” Emile Zola, el periodismo moderno como gran empresa traicionaba su razón de ser de cara a los grandes debates nacionales.

El heroico periodista, que en el siglo xix era el propietario de su maquinaria (que ocupaba un pequeño establecimiento), se convertía en el siglo xx en un pequeño y dócil funcionario de una empresa de capitales corporativos, en medio de una sociedad de masas que cambiaba caprichosamente. Ni propietario de sus medios de producción ni capaz de dominar la opinión pública volátil. Los hombres las prefieren rubias fue un impactante descubrimiento, es decir, el público de masas prefería entretenerse a ser bien y fielmente informado. Era veleidoso, manipulable, inescrupuloso con los grandes propietarios de medios. Ni el público deseaba educarse o formarse ni los grandes propietarios deseaban ser los docentes de la nueva nación, dominada por líderes populistas inescrupulosos (Karl Lüger, Hitler, Mussolini). La manipulación del público, la seducción de esas masas anónimas (que iban a cine y escuchaban radio) trastornó el periodismo radicalmente, marginó al luchador periodista que lo arriesgaba todo por la verdad y la justicia y ahora lo hacía por la chiva, sin importar su contenido de veracidad.

Tejada (sus crónicas para El Espectador son antológicas) pero, sobre todo un José Antonio Osorio Lizarazo, quien alternó con el periodismo elitario de El Tiempo con un medio para las masas gaitanistas, Jornada: por primera vez los accionistas eran el pueblo, con acciones a dos pesos. Pero el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, sentenció a muerte también a Jornada; sin Gaitán vivo no había gaitanismo. O, mejor dicho, con un gaitanismo perseguido sanguinariamente por el laureanismo que llega al poder presidencial el 7 de agosto de 1950, se abortó el experimento más democratizador de la prensa colombiana en su historia. El gran periodista y mejor novelista que fue Osorio Lizarazo tuvo que exiliarse en Argentina, donde publicó dos libros memorables, la biografía Gaitán: vida, muerte y permanente presencia y la novela (para Hernando Téllez una joya de la literatura colombiana) El día del odio.

Y aun así, en estas circunstancias de cambio tuvimos notables periodistas: un Luis

Como los lectores saben, pues es ya parte de su inmediata experiencia, en Colombia, como en casi todo el planeta, el periodismo de rotativa y papel es casi cosa del pasado. La libertad de prensa, que se había consagrado como uno de los pilares de la modernidad constitucional (“La libertad a todo hombre de hablar, escribir, suprimir y publicar sus pensamientos, sin que sus escritos puedan ser sometidos a censura alguna ni inspección antes de su publicación, y ejercer el culto religioso al que está vinculado.”, reza el título II, artículo 3 de la Constitución francesa de 1791), fue un episodio glorioso y a la vez tormentoso en la historia europea. Entre nosotros, de Caldas a García Márquez y Jaime Garzón, pasando por Ancízar, Soledad Acosta de Samper, Baldomero Sanín Cano, Luis Tejada, Osorio Lizarazo, hemos tenido grandes representantes de la prensa escrita. Se hace imprescindible

mencionar mujeres tales como Olga Behar, María Jimena Duzán, Laura Restrepo, Patricia Lara, entre muchas más. Nada de esto parece sobrevivir a la avalancha mediática de las redes sociales actuales, a los influyentes que modelan la opinión pública, más que los Premios Nobel.

La noche del periodismo escrito, el ocaso de los grandes rotativos con sus lectores a los que a diario les llegaba su pan de letras mañanero (Hegel consideraba la lectura de la prensa diaria como el baño de realidad del ciudadano ilustrado), llegó a esa memorable institución. El soberbio formato escrito, con las secciones prefijadas y las páginas de entretenimiento (al lado del horóscopo, las tiras cómicas y los crucigramas) delataba una modalidad de ciudadanía que la globalización mediática hace trizas. Ese formato de grandes pliegues que hedónicamente uno abría con la pinza humana que formaba el índice replegado al pulgar, como signo de soberano lector (era un diálogo muy personalizado de editor a lector contra el que uno tenía la libertad de pensar, mientras sacudía sus páginas: “Santos, ¡mierda! ¡no mienta tanto!”), y que ahora se reduce a un consolador mezquino, de luminosa pantalla reducida, que se le va la batería justamente cuando más se desea terminar la tira informativa, a montones, de noticias y noticias y comentarios de noticias que nos llegan de todo lado. Que nos sacan alguna interjección instantánea, tras cada impresión instantánea en cascada continua.

No hay ninguna nostalgia en anotar la lenta muerte del dinosaurio de papel entintado, y nadie puede decir que los tiempos del periodismo de ayer eran mejores y más eficaces que los del presente. Solo han variado los formatos, los modos fragmentarios de la lectura (anteriormente también existía),

la extensión y los modos lingüísticos. Es difícil no predecir el fin de una modalidad de democracia informada (una época clásica de nuestro periodismo colombiano que ya podríamos englobar en el periodo comprendido de mil setecientos y pucho al dos mil y pico), contraída en general a un selecto lector de clases altas y medias. Este signo distintivo de democracia restringida me parece ha fenecido, al menos en gran medida, y la guerra por un periodismo nuevo o un neo periodismo tras el que se despedacen las diferentes tipologías de la IA me tiene sin el menor cuidado. Por el momento…

1 La lectura del llamado Diario íntimo de Soledad Acosta Kemble (publicado por Carolina Alzate en el 2004) es sobrecogedora. En virtud de su origen familiar encumbrado, hija del general Joaquín Acosta, un “consentido” oficial bolivariano (hijo del propietario de las más ricas tierras de Guaduas), y de una madre severamente puritana, dispone de experiencia y conocimientos literarios vastísimos para su edad (tenía 20 años al escribirlos) y época. Es su obra temprana magistral. Apasionada y sumida en la soledad y tristeza por la muerte temprana de su padre, se enamora “perdidamente” del petardo de José María Samper. Su hija mayor, Bertilda Samper Acosta, ingresó, en contra del deseo de la madre a un convento. A la madre María Ignacia debemos la reescritura de Novena de Aguinaldos que todos los años rezamos con devoción familiar en Colombia, Ecuador y Venezuela.

2 En medio renglón usurpa la educación pública para encomendársela exclusivamente a la Iglesia católica. Persigue al periodismo independiente (liberal, en cualquiera de sus matices). Maneja el país con puño de hierro, persigue y encarcela a discreción, envía al exilio a sus opositores, los manda a ejecutar. Solo lo supera en el siglo xix en crueldad y estupidez malsanas José Manuel Marroquín.

Juan Guillermo Gómez García es profesor de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.

Adam Tomkins

La historia puede arrojar luz incluso en los lugares más inesperados. Lo que puede parecer lo más moderno y contemporáneo de los problemas puede resultar un mero eco del pasado. Las noticias falsas, la desinformación y las redes sociales pueden parecer plantear desafíos sorprendentemente nuevos para la libertad de expresión, pero a pesar de la novedad de las formas innovadoras de comunicación en línea de hoy, los problemas están muy lejos de ser nuevos. Hace trescientos años, a principios del siglo xviii, uno de los más grandes escritores de lengua inglesa se preocupaba por las im-

plicaciones del cambio legal y tecnológico para lo que entonces eran los valores emergentes de la libertad de expresión. Ese fue el escritor Jonathan Swift.

Swift alcanzó la mayoría de edad cuando los ingleses finalmente eliminaron las restricciones previas que habían inhibido y restringido la prensa desde su invención a fines de la Edad Media. Es célebre que la Ley de Licencias caducó en Inglaterra en 1695 (el año en que Swift fue ordenado sacerdote en la Iglesia anglicana). Por primera vez, la prensa no estaba censurada. Esto

no significó que los escritores de repente tuvieran libertad para imprimir lo que quisieran. Las obras hostiles a las autoridades o críticas con el gobierno atraían la atención del derecho penal, y los fiscales se apresuraban a acusar a escritores, impresores y editores por igual del delito de difamación sediciosa. Los condenados eran sentenciados a estar en la picota. Swift, a pesar de su brillante y mordaz sátira, se las arregló de alguna manera para evitar este destino, aunque varios de sus contemporáneos cercanos no tuvieron tanta suerte. Daniel Defoe, por ejemplo, fue puesto en la picota.

Sin embargo, las acciones por difamación sediciosa se iniciaron en los tribunales después del evento, cuando el material ofensivo ya se había publicado. Desde 1695, la prensa no tuvo que pedir permiso a nadie, ni licencia a nadie, antes de imprimir. David Hume no fue el único que experimentó este avance como si significara que Gran Bretaña era el país más libre de Europa: “Nada sorprende más a un extranjero”, se jactó, “que la extrema libertad de que gozamos en este país para comunicar al público lo que nos plazca”.

Escribiendo en un tono similar en la década de 1760, el gran jurista inglés Sir William Blackstone, en sus Comentarios sobre las leyes de Inglaterra, opinó que:

La libertad de prensa es esencial a la naturaleza de un estado libre, pero consiste en no imponer restricciones previas a las publicaciones y no en estar libre de censura por material criminal cuando se publica. Todo hombre libre tiene el derecho indudable de exponer al público los sentimientos que desea: prohibirlo es destruir la libertad de prensa. Pero si publica algo que es inapropiado, dañino o ilegal, debe asumir las consecuencias de su propia temeridad.

Blackstone continuó diciendo lo siguiente:

Castigar (como lo hace la ley actual) todo escrito peligroso u ofensivo que, al publicarse, sea juzgado, en un juicio justo e imparcial, como de tendencia perniciosa, es necesario para la preservación de la paz y del buen orden, del gobierno y de la religión, los únicos fundamentos sólidos de la libertad civil. De este modo, la voluntad de los individuos sigue siendo libre; el único objeto del castigo legal es el abuso de esa libre voluntad.

Si eso era lo que se consideraba libertad de expresión en el siglo xviii, hoy nuestros estándares son más exigentes. Por ejemplo, según la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso no puede promulgar leyes que coarten la libertad de expresión. Sólo se permiten una serie muy limitada de excepciones. Se pueden silenciar las expresiones tan violentas que equivalgan a “palabras de pelea”, las expresiones obscenas o las difamatorias, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha trabajado arduamente desde al menos los años 1960 para garantizar que esas excepciones se limiten al máximo.

No es así en el caso de Blackstone. En sus conclusiones sobre el tema, Blackstone cita con aprobación a un “excelente escritor sobre este tema”, cuyo nombre no revela, que dice que “a un hombre se le puede permitir guardar venenos en su armario, pero no venderlos públicamente como si fueran reconstituyentes”. Es decir, incluso si en la década de 1760 la ley ya no se preocupaba tanto por lo que los hombres pensaban (en la privacidad de sus mentes), una vez que empezaron a dar a conocer sus opiniones al público, era mejor que estuvieran seguros de que lo que estaban diciendo era saludable y no nocivo. Blackstone no identifica

quién fue su “excelente escritor”, pero es Jonathan Swift; la cita es de Los viajes de Gulliver (1726).

Dos de las primeras obras de Swift, La batalla de los libros y Un cuento de la barrica, publicadas juntas en 1704, pero escritas a mediados de la década de 1690, dieron voz a las preocupaciones sobre las implicaciones para la libertad de expresión que lo acompañarían durante gran parte de su carrera, incluida su obra maestra, Los viajes de Gulliver. La batalla de los libros es, ostensiblemente, una fábula sobre los antiguos y los modernos. Un cuento de la barrica es una pieza compleja de sátira literaria, política y religiosa, más o menos imposible de categorizar pero que, en lo principal, puede leerse como una parábola alegórica sobre el desarrollo del cristianismo en Europa. Ambas piezas contienen una serie de prefacios, introducciones, cartas dedicatorias

y digresiones, en las que Swift apunta a la proliferación de escritorzuelos de Grub Street cuyas obras inferiores, después de la caducidad de la Ley de Licencias, estaban llegando a su vista con demasiada libertad desde las imprentas de Londres.

En La batalla de los libros escribe que:

La tinta es la gran arma misiva en todas las batallas de los eruditos, la cual, transmitida a través de una especie de máquina llamada pluma, cantidades infinitas de estas son lanzadas al enemigo por los valientes de cada lado, con igual habilidad y violencia, como si se tratara de un combate de puercoespines.

Imagina un personaje que representa a la Crítica, con sus padres, la Ignorancia y el Orgullo, sentados a ambos lados de ella. Junto a ellos está su hermana, la Opinión, “ligera de pies, engañada y testaruda, pero aturdida y siempre cambiante”. Frente a

ellos juegan sus hijos, el Ruido y la Imprudencia, el Aburrimiento y la Vanidad, la Pedantería y los Malos Modales. La Crítica explica que:

Soy yo quien da sabiduría a los niños y a los idiotas; por mí, los niños se vuelven más sabios que sus padres; por mí, los bellos se convierten en políticos y los escolares en jueces de filosofía; por mí, los sofistas debaten y concluyen sobre las profundidades del conocimiento; y los ingenios de los cafés, instintivamente por mí, pueden corregir el estilo de un autor y mostrar sus más mínimos errores sin entender una sílaba de su tema o de su lenguaje.

En una época sin licencias, cualquier tonto puede ser crítico. Cualquiera puede coger un bolígrafo. Todo el mundo tiene una opinión, por muy engañada o testaruda que sea. Y, para colmo, todo el mundo tiene un megáfono.

El humor del estilo de Swift no debería oscurecer la gravedad de su argumento. Lo que leyó lo horrorizó. Como dijo un comentarista, el fin de las licencias había creado un “pantano cultural” en el que “la imaginación no tanto se elevaba como se hundía” y donde la prosa carecía de toda forma, “como una tontería”. Lo mismo se dice ahora, no de Grub Street, sino de las redes sociales. Twitter y sus similares son un pantano, en el que la tontería ahoga la verdad, y donde el ruido es a la vez interminable e infinitamente engañoso. La falsedad se propaga a toda velocidad por el mundo mientras la verdad todavía está atando sus cordones.

Swift tenía una idea más profunda. No era sólo la “mediocridad literaria” de Grub Street lo que lo irritaba: también era que la nueva moda de la libertad de expresión se

basaba en un profundo error y que sus consecuencias probablemente serían muy peligrosas. El error, en opinión de Swift, era imaginar que lo que valía para la libertad de conciencia debía valer también para la libertad de expresión.

Swift, como hemos señalado, era anglicano, teólogo, sacerdote ordenado y, durante treinta años, decano de la iglesia de San Patricio en Dublín. Entendía que la conciencia significaba la “libertad de conocer nuestros propios pensamientos”, una libertad “que nadie nos puede quitar”. La conciencia, como tal, era completamente interna: “significa propiamente el conocimiento que un hombre tiene dentro de sí mismo de sus propios pensamientos”. Swift se oponía por completo al significado “bastante diferente” que, en su época, había llegado a adquirir la conciencia:

La libertad de conciencia se entiende hoy en día no sólo como la libertad de creer lo que les plazca a los hombres, sino también de esforzarse por propagar la creencia tanto como puedan y derrocar la fe que las leyes ya han establecido, para ser recompensados por el público por esos malvados esfuerzos.

Esta, dijo, es la opinión de los “fanáticos” que, además, no muestran el más mínimo “espíritu público o ternura” hacia aquellos que no están de acuerdo con ellos.

La ampliación de la libertad de conciencia a la libertad de expresión no sólo fue un error para Swift: era peligrosa. En particular, era peligroso para el orden público y la autoridad establecida de la Iglesia y el Estado. Este era el peligro al que Swift aludía en su prefacio a Un cuento de la tina, donde se refiere a que “los ingenios de la época actual son tan numerosos y penetrantes que parece que los grandes de la Iglesia y el

Estado empiezan a caer bajo horribles aprensiones”. Swift estaba horrorizado de que el más mínimo murmullo contra un ministro de la Corona pudiera llevar directamente a la picota, mientras que desplegar “su máxima retórica contra la humanidad”, diciéndoles que “todos nos hemos extraviado”, se consideraba la entrega benigna de “verdades preciosas y útiles”, sin importar cuán desestabilizadoras fueran para la paz, el orden y el buen gobierno.

Si estas opiniones eran propias de los conservadores, no se deducía de ello que Swift pensara que el Estado podía o debía volver a las antiguas formas de represión. Swift sabía en qué dirección iba la marea y era lo bastante astuto para darse cuenta de que cualquier intento oficial de obstruirla sería inútil. Cuando instó a su amigo, el editor de la revista Tatler, a “hacer uso de su autoridad como censurar y, mediante un index

expurgatorius anual, eliminar todas las palabras y que sean ofensivas para el buen sentido y condenar esas mutilaciones bárbaras de vocales y sílabas”, sabía perfectamente que eso nunca iba a suceder.

El genio había salido de la botella y no había forma de volver a encerrarlo. El poder del genio —el poder de la libertad de expresión— puede ser liberador, pero también puede causar estragos, llevando consigo a sus sirvientes: la crítica, la ignorancia, el orgullo y, lo peor de todo, las opiniones mal formadas. La libertad había tenido un precio, y Swift pasó muchos años preguntándose si había válido la pena pagarlo. En el Libro II de Los viajes de Gulliver, Swift hace que el rey de Brobdingnag le diga a Gulliver que:

No conocía ninguna razón por la que quienes tienen opiniones perjudiciales para el

público deberían verse obligados a cambiar o no a ocultarlas. Y, así como era tiranía en cualquier gobierno exigir lo primero, era debilidad no imponer lo segundo.

Por esta razón “a un hombre se le puede permitir guardar venenos en su armario, pero no venderlos como reconstituyentes”.

Swift no fue el único en su época que pensó esto en voz alta. Hemos visto que contaba con la compañía de Sir William Blackstone; del mismo modo, contaba con Samuel Johnson. Consideremos lo que el Doctor Johnson tiene que decir, por ejemplo, en sus Vidas de los poetas (1779), sobre el gran tratado del siglo xvii de Milton contra la censura, Areopagítica:

El peligro de una libertad tan ilimitada y el peligro de limitarla han creado un problema en la ciencia del gobierno que el entendimiento humano parece incapaz de resolver hasta ahora. Si no se puede publicar nada que no haya sido aprobado previamente por la autoridad civil, el poder debe ser siempre el modelo de la verdad; si todo soñador de innovaciones puede propagar sus proyectos, no puede haber paz; si todo murmurador contra el gobierno puede difundir el descontento, no puede haber paz; y si todo escéptico en teología puede enseñar sus locuras, no puede haber religión. El remedio contra estos males es castigar a los autores, pues todavía se permite que cada sociedad pueda castigar, aunque no impedir, la publicación de opiniones que esa sociedad considera perniciosas; pero este castigo, aunque pueda aplastar al autor, promueve el libro; y no parece más razonable dejar sin restricciones el derecho de imprimir, porque los escritores pueden ser censurados después, que dormir con las puertas abiertas, porque con nuestras leyes podemos colgar a un ladrón.

En este pasaje, Johnson deja claro –como en otras partes de su obra– que, si somos

una sociedad que busca la verdad, no podemos tener una censura estatal previa a la publicación, porque la censura convierte la verdad en poder. Pero, al mismo tiempo, la ausencia de licencias causa daños por sí misma: daños a la autoridad establecida, daños al orden público y daños también a la autoridad religiosa. De ahí la necesidad de mantener causas de acción legal que puedan emprenderse contra los autores cuya obra sea sediciosa. Y, sin embargo, como supone Johnson, esto no siempre funciona. Por un lado, perseguir un libro que es sedicioso puede servir sólo para amplificar la capacidad de ese libro para transmitir su mensaje y, por otro, no es más lógico que alentar a un ladrón a robar tus pertenencias sabiendo que puedes emprender acciones legales contra él después de que lo haya hecho. Para Johnson, estos parecen ser problemas de buen gobierno que no admiten solución. Si queremos libertad de expresión, tendremos que soportar sus vicios, sus desventajas y sus inconvenientes, incluidas las noticias falsas y la desinformación.

No se trata de una conclusión nueva, a pesar de la evolución de las tecnologías de la comunicación. Por el contrario, los pensadores con visión de futuro la han comprendido desde que la expuso por primera vez Jonathan Swift.

Adam Tomkins es profesor de Derecho público de la cátedra John Millar en la Universidad de Glasgow y editor colaborador de Law & Liberty, revista donde publicó en enero de 2024 este artículo que publicamos con su autorización en la Agenda Cultural. Su investigación actual se centra en la ley y la historia de la libertad de expresión; su nuevo libro, Sobre la ley de hablar libremente, será publicado este año por Hart Publishing.

Día: 26

Hablemos de. Antigua metalurgia peruana: interpretación mediante métodos arqueométricos.

Campus Medellín. Ciudad Universitaria

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: UdeA. campus Medellín. Bloque 15, auditorio MUUA. 301

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Conoce todo lo que necesitas saber para programar tu visita presencial al MUUA. En compañía de nuestros mediadores, dialogaremos alrededor de nuestras colecciones.

¡Te esperamos!

Toda la información aquí: https://tinyurl.com/VisitasMUUA

Conoce toda la información y orientaciones para programar tu visita por el Campus Medellín, Ciudad Universitaria.

Toda la información aquí: https://tinyurl.com/VisitaCampusPGC

Colección de Antropología “Graciliano Arcila Vélez”

Sala de larga duración de la colección de Antropología

Lugar: Bloque 15, MUUA

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Colección de Ciencias Naturales “Francisco Antonio

Uribe Mejía”

Sala de larga duración de la colección de Ciencias

Naturales

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Un retrato soñado: acercamiento al legado de las tarjetas de visita de la Colección de Artes e Historia del MUUA

Edificio Paraninfo

Fecha: al 22 de febrero de 2025

Lugar: Sala de Exposiciones del Edificio San Ignacio

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Terracota: La expresión del artesano de Ráquira en el barro

Fecha: al 15 de febrero del 2025

Lugar: Hall del segundo piso, Edificio de Extensión, Campus Medellín

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Inter-Acciones. Una exposición en alianza con CIFO

Fecha: al 4 de abril 2025

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Hendiduras del deseo. Un espacio para la insurrección del cuerpo y el deseo

Fecha: hasta el 28 de marzo del 2025

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Día: 04

“Amour” [Subtítulos en español], Michael Haneke, Francia, 2012, 127’

Hora: 12:00 m // El Gabinete

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Ciclo: “Morir”

Invita: El Gabinete

“Climax”; Gaspar Noé, Francia, 2018, 97’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio.

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Invita: Administración Edificio San Ignacio.

“Ocupación 101”, Abdallah Omeish, Sufyan Omeish, Palestina, 2006, 90’

Hora: 4:00 p. m. // Cineclub Utopía Latinoamericana

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Ciclo: “Palestina libre”

“Antes del amanecer”, Richard Linklate, Estados

Unidos, 1995, 101’

Hora: 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y Amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 06

“Bride of Frankenstein”, James Whale, Estados Unidos 75’

Hora: 3:00 p. m. // KXVRX Cineclub

Lugar: Sala de Cine del Edificio San Ignacio

Ciclo: “Monstruos de ayer y hoy. ¿Aún dan miedo?”

Organiza: KXVRX colectivo

“Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)”, Alejandro González Iñárritu, Estados Unidos, 2014, 120’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 07

“Las ventajas de ser invisible”, Stephen Chbosky, Estados Unidos, 2012, 103’

Hora: 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

11

“On The Count of Three” [Subtítulos en español],

Jerrod Carmichael, Estados Unidos, 2021, 86’

Hora: 12:00 p. m. // El Gabinete Ciclo: “Morir”

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: El Gabinete

“The Dreamers”, Bernardo Bertolucci, Francia, 2003, 115’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 12

“Fedayín, la lucha de Georges Abdallah”, Collectif

Vacarmes Films, Líbano, 2020, 78’

Hora: 4:00 p. m. // Cineclub Utopía Latinoamericana

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Ciclo: “Palestina libre”

“Con amor”, Greg Berlanti, Estados Unidos, 2018, 110’

Hora: 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 13

“The thing”, John Carpenter, Estados Unidos 109’

Hora: 3:00 p. m. // KXVRX Cineclub

Lugar: Sala de Cine del Edificio San Ignacio (Paraninfo UdeA)

Ciclo: “Monstruos de ayer y hoy. ¿Aún dan miedo?”

Organiza: KXVRX colectivo

“Close”, Lukas Dhont, Bélgica, 2022, 105’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 14

“Yo, él Y Raquel”, Alfonso Gomez-Rejon, Estados

Unidos, 2015, 105’

Hora 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

“My Life Without Me” [Subtítulos en español],

Día: 18

Isabel Coixet, Canadá, 2003, 106’

Hora: 12:00 p. m. // El Gabinete

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Ciclo: “Morir”

Organiza: El Gabinete

“The Bad Batch”, Ana Lily Amirpour, Estados Unidos, 2017, 118’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 19

“Investigating War Crimes in Gaza”, Al Jazeera, Reino Unido, 2024, 81’

Hora: 4:00 p. m. // CineClub Utopía Latinoamericana

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez

Ciclo: “Palestina libre”

“El cisne negro”, Darren Aronofsky, Estados Unidos, 2010, 108’

Hora: 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 20

“Tetsuo II Body hammer”, Tsinya Tsukamoto, Japón 82’

Hora: 3:00 p. m. // KXVRX Cineclub

Lugar: Sala de Cine del Edificio San Ignacio (Paraninfo UdeA)

Ciclo: “Monstruos de ayer y hoy. ¿Aún dan miedo?”

Organiza: KXVRX colectivo

“The Thing”, John Carpenter, Estados Unidos, 1982, 109’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 21

“La piel que habito”, Pedro Almodóvar, España, 2011, 120’

Hora: 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 25

“La eternidad y un día” [Subtítulos en español], Theo Angelopoulos, Grecia, 1998,133’

Hora: 12:00 p. m. // El Gabinete

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Ciclo: “Morir”

Organiza: El Gabinete

“The Handmaiden”, Park Chan-Wook, Corea del Sur, 2016, 144’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

26

“Nacido en Gaza”, Hernán Zin, España, 2014, 78’

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Hora: 4:00 p. m. // CineClub Utopía Latinoamericana

Ciclo: “Palestina libre”

“Réquiem por un sueño”, Darren Aronofsky, Estados Unidos, 2000, 102’

Hora: 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 27

“La región salvaje” Amat Escalante, México 96’

Hora: 3:00 p. m. // KXVRX Cineclub

Lugar: Sala de Cine del Edificio San Ignacio (Paraninfo UdeA)

Ciclo: “Monstruos de ayer y hoy. ¿Aún dan miedo?”

Organiza: KXVRX colectivo

“The Serpent and the Rainbow”, Wes Craven, Estados Unidos, 1988, 98’

Hora: 6:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “El cuerpo y la vorágine”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Día: 28

“El maquinista”, Brad Anderson, Estados Unidos, 2004, 101’

Hora: 4:00 p. m. // Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Ciclo: “Historias de amor y amistad”

Organiza: Administración Edificio San Ignacio