2. Terra Australis Ignota

Antes de que Hernando de Magallanes, con su catalejo y sombrero tricornio, observara desde su nao las piras que encendían los selknam en la isla que le parecía un continente, convocando a los espíritus desde la primera noche de los tiempos.

Antes de que el corsario Francis Drake, quien había chamuscado las barbas de Felipe II en el siglo xvi, se encontrase sin más brújula que su temor primigenio en el proceloso mar austral y amainara en una isla que denominó Elizabeth en honor de su reina y que luego fue tragada por el mar como si se tratase de un espejismo que hasta los fantasmas olvidaron.

Antes de que los holandeses Jacob Le Maire y William Schouten zarparan en el Eendracht y el Hoorn desde el puerto de Texel en busca de una nueva ruta hacia las islas Molucas y fuesen los primeros europeos en bordear el extremo sur de Sudamérica.

Antes de que James Cook, el corajudo navegante británico que llevó la travesía tatuada en la frente, cruzara el círculo polar antártico y quedase atascado en un océano como un astronauta que aluniza en el corazón de la desolación.

Antes de que Dirck Gerritsz avistara desde el Blijde Boodschap aquella tierra montañosa que probablemente se trataba de las Shetland del Sur.

15

Antes de que James Weddell observara estupefacto cómo se hendían los témpanos, un mar azul y glacial que luego denominaría con el nombre de su rey, el monarca Jorge IV.

Antes de que Ross contemplara durante el primer día un volcán en erupción justo al medio de los hielos y otro apagado más al sur, que luego bautizaría respectivamente como Erebus y el Terror.

Antes de que Adrien de Gerlache de Gomery arribara a la Tierra de Graham y el navío Bélgica descubriese un paraíso blanco e inmarcesible.

Antes de que Borchgrevink construyera la primera base antártica en una colonia de pingüinos, a la que llamó Campamento de Ridley, en honor a su madre.

Antes de que la chalupa ballenera del Dragón de Liverpool obtuviese cinco mil pieles de lobo fino en la primavera austral y el capitán McFarlane diera cuenta de la costa occidental del helado continente.

Antes de que el noruego Roald Amundsen alcanzara el polo sur geográfico el 14 de diciembre de 1911, treinta y cuatro jornadas antes que el capitán inglés Robert Falcon Scott, que luego fuese hallado sin vida en su tienda de campaña junto a dos tripulantes, a seiscientos kilómetros de completar el regreso.

Antes de que Ernest Schackleton, oportunamente con veintidós hombres, quedase atrapado en el Endurance por la banquisa en un mar de hielo, tan duro como la piedra, siendo masticada su embarcación por esos dientes implacables como si fuese un monstruo, aquel fatídico octubre de 1915.

Antes de todo eso el Polo Sur, en la imaginación del Viejo Mundo, se llamaba Terra Australis Ignota1.

16

1. Fernando de Magallanes en 1520 pensó que la isla Grande de Tierra del Fuego era parte de esta Terra Australis Ignota. Nueva Zelanda,

3. El continente de los monstruos

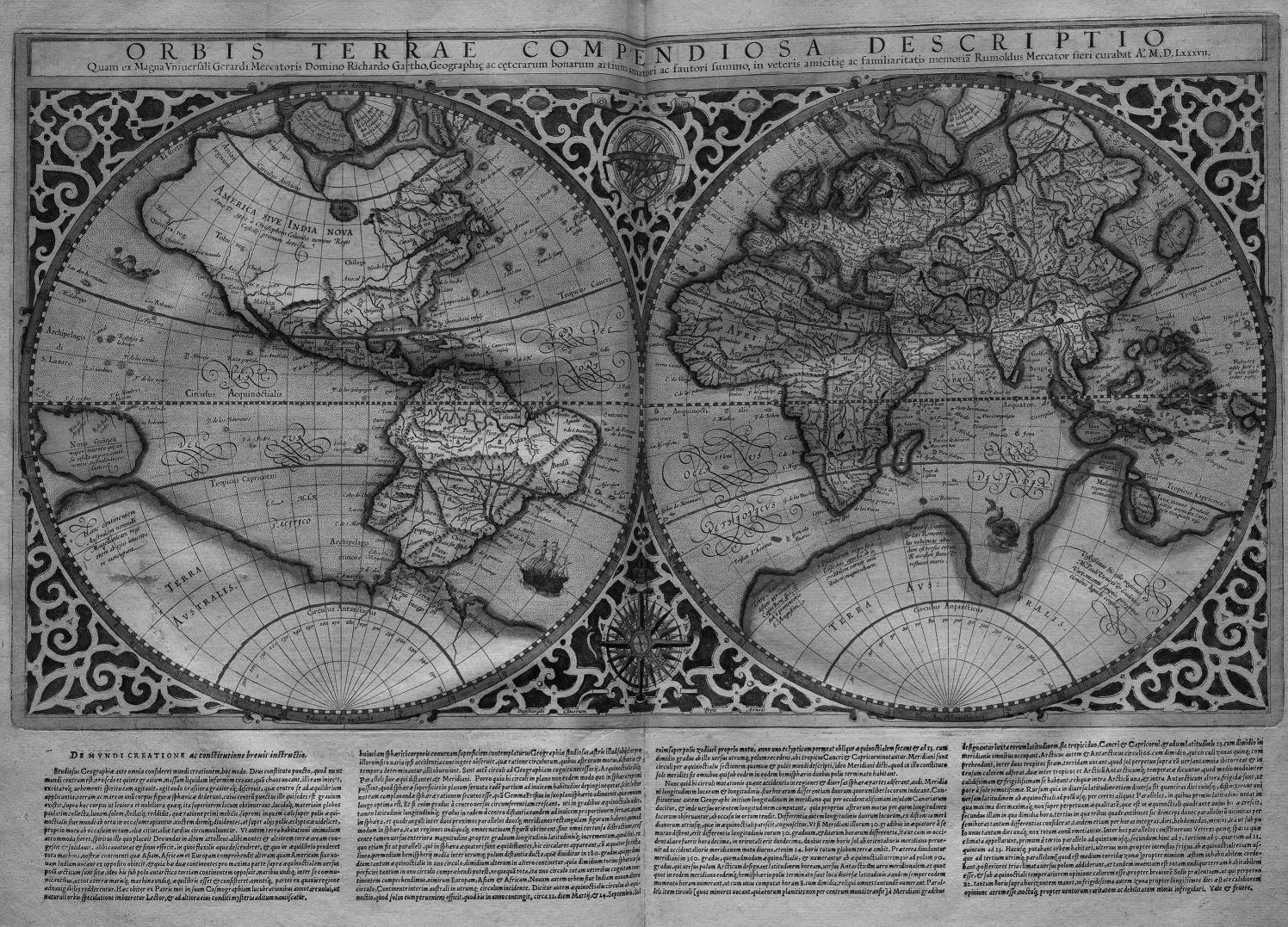

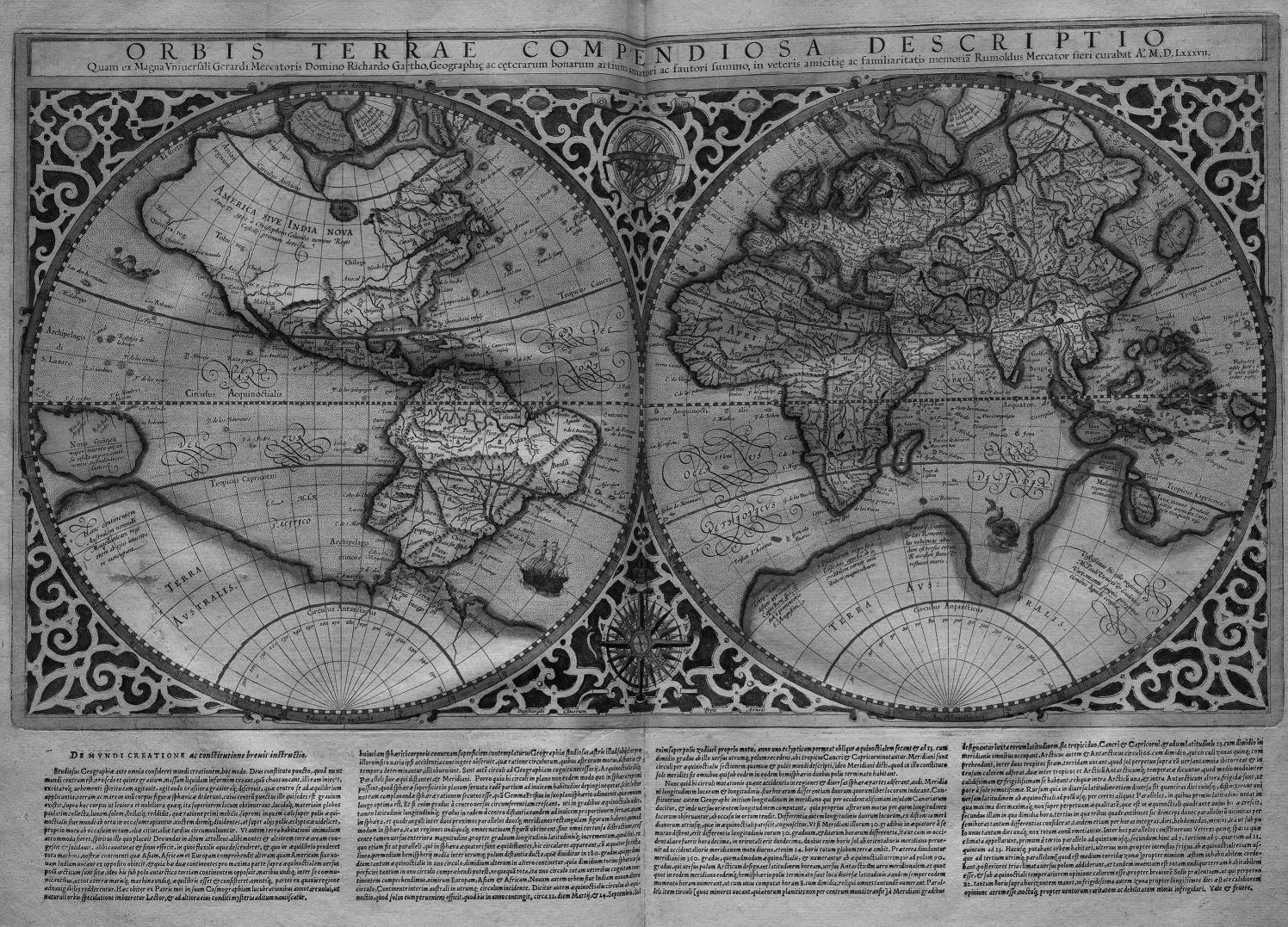

Planisferio de Mercator (1587).

Al igual que muchos de los pasajeros no puedo evitar quedarme en cubierta al momento del zarpe.

Las aguas gélidas y cristalinas parecían besar con su tímido oleaje el paisaje cuadrado de las bases antárticas, sus casas en los contenedores y sus improvisados senderos siempre dispuestos a ser cubiertos de nieve, sus achaparradas estructuras similares a cúpulas.

La tripulación ofreció un pequeño brindis al aire libre, mientras estábamos allí, algo hipnotizados por la majestuo-

descubierta por Abel Tasman en 1642, así como Australia, también se creyeron parte de esta mítica masa terrestre.

17

sidad de un territorio sin fronteras. Al rato, las Shetland del Sur eran una cicatriz que el mar cerró.

Navegaba por la Terra Australis Ignota, el continente concebido en la geografía de la ensoñación. Convengamos que los viajes transoceánicos, antes de ser historia, fueron imaginados2. Lugares cuya geografía y existencia eran mitológicas: espacios construidos por extrañas culturas y desplegados en antiguos mapas. De esta forma se habla de lugares como “mar tenebroso”, “zona perusta” o “pulmón marino de Estrabón”.

Si bien existían algunas referencias geográficas, el discurso de la Antigüedad se vinculaba a suposiciones y lecturas muy ligadas a lo legendario, aunque en aquel tiempo se entendían como verdaderas.

En el mundo occidental, la Terra Australis Ignota era un continente imaginario cuyos orígenes y concepción se remiten a la Grecia clásica. De ahí que la representación de la Antártica, como un espacio remoto donde el mundo parecía terminar para luego reaparecer convertido en una nueva y colosal realidad, es un tópico que aparece en las primeras cosmogonías del pasado. Los griegos, grandes observadores de las estrellas, solían apuntar a la Osa Mayor y la Osa Menor como puntos cardinales en el oficio del navegante y también como una cosmovisión a la cual podían acceder los que vivían en la mitad superior de la Tierra. Atribuían el rol de Gran Osa a la ninfa Calisto, que representaba una cazadora al servicio de Artemisa, mientras que la Osa Pequeña sería su hijo Arcas, patrono de los arcadios3. Estas dos cons-

2. Por ello, hay quienes lo definen como un continente teorético, pues se planteó su existencia con antelación a su descubrimiento.

3. Arcadia: zona del Peloponeso, pueblo de pastores cuyos habitantes originales fueron los pelasgos. Recibe el nombre de su héroe mitoló-

18

telaciones significaban para los griegos el referente circumpolar, siendo la primera arktikos, “cerca de la Osa” y antarktikos “opuesto a ártico”. Más allá de la alegoría, estas consideraciones fueron fundamentales para entender la existencia de un lugar tan lejano, y dichas nociones no fueron ajenas a Aristóteles, quien en su Meteorológica afirma que la gran masa territorial del hemisferio norte debía necesariamente balancearse por una masa similar en el extremo sur. No obstante, la noción de antípoda aparece por primera vez en el Timeo de Platón para designar —en el marco de una noción esférica de la Tierra— lugares geométricamente opuestos en el globo.

Por ejemplo, Erastóstenes de Cirene4 en el siglo v a. C. calculó la longitud del meridiano terrestre en 39.500 km. Difícil determinar dónde culminaba la mitología y dónde comenzaba la geografía5.

Si nos fijamos con atención en el célebre mapamundi de Ptolomeo (siglo ii d. C.), vemos en la zona más meridional del planeta la proposición de un gigantesco continente. El connotado cosmógrafo, haciendo uso de la grilla y la cuadrícula, ya habla de la Terra Australis Ignota o tierra desconocida del sur; así el paradigma ptolemaico se vuelve fuente obligatoria de consulta para los cartógrafos del Renacimiengico, Arcas. Fue famosa por sus ritos a la fertilidad. Pasó a designar un país imaginario, descrito por artistas y poetas durante el Renacimiento y Romanticismo.

4. Hiparco y Seleuco reforzaban la idea de que el océano Índico era un mar interior.

5. Heródoto sostuvo que “las cosas más raras se producen en las regiones extremas de la Tierra, que rodean y encierran los pueblos conocidos”.

19

to. Asimismo, sostenía que el océano Índico se encontraba cerrado por una masa de tierra ubicada al sur del globo.

Sin embargo, la tradición ptolemaica se fue perdiendo en Europa durante el Medioevo, cuando la investigación geográfica comenzó su decadencia. No obstante, mantuvo su vigencia en el mundo árabe y también en Constantinopla, siendo finalmente traducida al latín por el humanista Jacobus Angelus en los albores del siglo xv.

Curiosamente la existencia de un continente austral —a diferencia de las alimentadas por otros mitos geográficos, como son El Dorado o la isla celtoirlandesa de Brasil— parecía albergar más que una posibilidad, una certeza. El hecho de que la creencia permaneciese intacta durante la Edad Media y ya en la era de los descubrimientos, tuvo suficiente responsabilidad en el esfuerzo dirigido a explorar el sur del Pacífico.

El geógrafo latino Pomponio Mela cree que “debe existir una gran extensión de tierra en el hemisferio sur que contrarreste la masa constituida por el Viejo Mundo en el hemisferio norte”, llegando a sostener que sería tan enorme como para incluir Ceilán en su extremo septentrional6.

El francés Oronce Finé dibuja la Terra Autralis Ignota y a su vez, representa la península de Indochina apelando al subcontinente sumergido de Sunda. Por su parte, Gerard Kremer (1512-1594), padre de la cartografía moderna, conocido por el nombre latinizado de Gerardus Mercator y célebre inventor del sistema de proyección cartográfica, afirma con acento apocalíptico que si no existiera ese continente meridional, “nada impediría que la Tierra perdiera el equilibrio y saliera de su órbita entre las estrellas”.

En el año 350 a. C., el historiador griego Teopompo, dijo:

6. El Polychronicon de Ranulf Hidgen (1280-1353) sitúa como región monstruosa al centro de África, Etiopía y la India.

20

Existe un continente o superficie de tierra seca que es infinita e inconmensurable en sus dimensiones; dispone de pastos verdes, grandes y poderosas fieras, y hombres gigantes que nos exceden en estatura en al menos el doble; tiene muchas y diversas ciudades, con leyes y ordenanzas justas, al contrario que entre nosotros.

Pero volviendo a los mapas, hay ciertos quiebres del canon ptolemaico que se acercaron con gran similitud a lo que podría ser dicho continente. La cuestionada carta del almirante y cartógrafo otomano Piri Reis7, de 1513, pintada en cuero de gacela con un entramado de líneas que atraviesan la página en blanco del océano Atlántico, muestra Sudamérica, África Occidental y la Antártica. La proyección ofrece representaciones del estrecho de Magallanes y el archipiélago de las Malvinas, cuya isla principal Reis llama “de Sare”, el lugar donde la primavera llega antes. Nuevamente la superstición y el sortilegio estarán presentes en las representaciones del lejano continente. Su remota ubicación en el extremo sur era asociada al reino de los muertos, al mundo de las pesadillas, a la metempsícosis de las almas errantes. Se llegó a pensar que sus habitantes dormían cuando en el otro extremo estaban despiertos. Dichas poblaciones fabulosas del extremo austral fueron reforzadas por los trabajos pretéritos de Plinio el Viejo8, hasta el punto

7. Ahmed Muhiddin Piri, más conocido como Piri Reis, fue un almirante y cartógrafo otomano que vivió entre 1465 y 1553. Forjó un mapa que según él había elaborado a partir de uno anterior hecho por un castellano que había acompañado a Colón en uno de sus viajes. El mapa fue presentado a Solimán el Magnífico.

8. Los límites entre la realidad y la mitología eran extraordinariamente sinuosos. Por ejemplo Plinio el Viejo, en su Historia natural, dice que

21

de clasificarse como razas plinianas o seudoplinianas. Cito: “Por un lado se dice que los hombres son regados por toda la Tierra y que tienen los pies al revés y que el zenit es parecido por todos, y que en toda parte nos dirigimos al centro de la Tierra”. Huelga decir que en las cartas náuticas el extremo sur es habitado por escilas, serpientes marinas y monstruos como islas que cobraban vida.

En el Medioevo, con el auge del cristianismo y la expansión universal de la palabra de Cristo, fue un severo problema ajustar el precepto del origen común de todos los vivientes a la existencia de los hemisferios boreal y austral: la Iglesia planteaba serias dudas sobre la teoría de las zonas

durante el principado del emperador Claudio le llevaron a Roma el cuerpo de un centauro embalsamado en miel.

22

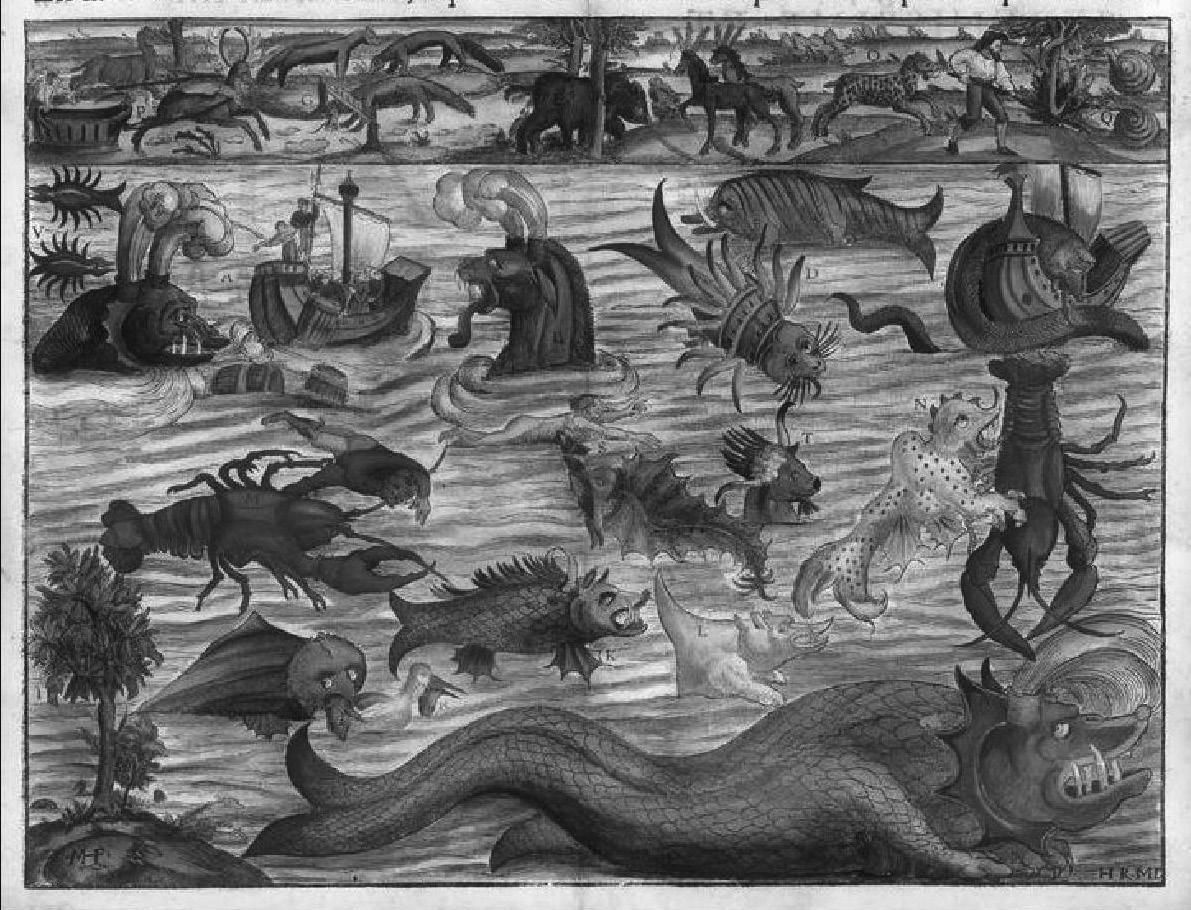

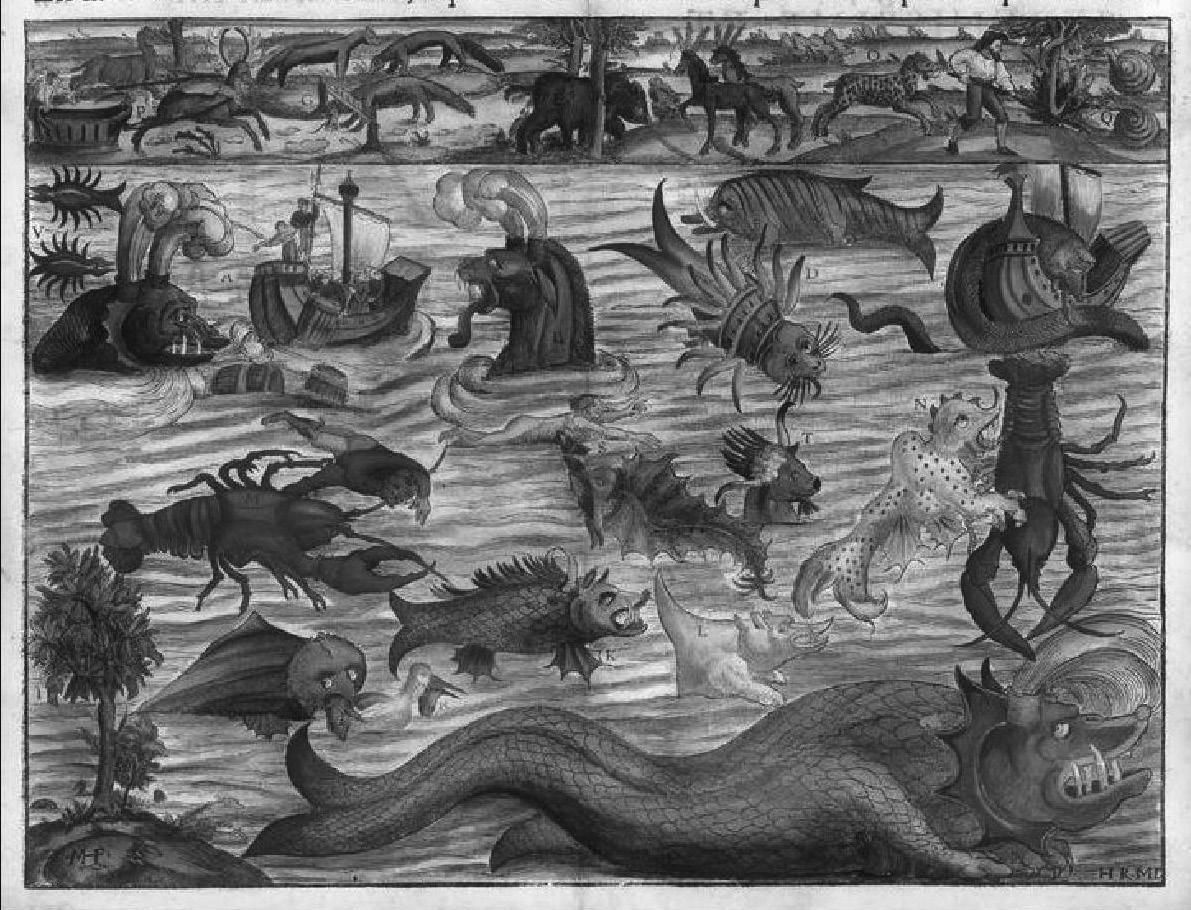

Placa Munster de monstruos de mar y tierra realizada por Ortelius (1550).

extremas. En ese trance, san Agustín aportó una salida que combinó geografía y aspectos teológicos. Aceptando la esfericidad de la Tierra, sostiene que en un continente inalcanzable no existen seres humanos, ya que hasta el confín meridional no llega la descendencia de Adán ni la buena nueva de la salvación.

Para personalidades como Isidoro de Sevilla y san Agustín, los monstruos no eran otra cosa que una expresión de un designio divino o más bien la manera como Dios nos muestra las formas en que se encarna el pecado: seres de una fealdad inconcebible9.

Se habló de hombres cinocéfalos (con cabeza de perro); cíclopes, gigantes con un solo ojo en el centro de la frente; hipópodos (con pezuñas de caballo) y seres con pies gigantescos o labios enormes que les servían de quitasol. El Beato de Burgo de Osma (1086) sostiene que la región meridional de la Tierra es derechamente inhabitable para los seres humanos y agrega que allí viven los esciápodos, seres que poseían un pie descomunal que les servía de sombrilla para soportar el calor.

En ambos polos abundaba una fauna grotesca y feroz que incluía peces lobo, perros marinos y elefantes peces, en una mixtura que conjugaba lo terrestre y lo marítimo. La franja central del globo se le llamaba “perusta”, mientras que la inferior y la superior se denominaba “frígida”. De acuerdo con aquella vieja creencia, la zona templada era propia de los europeos, mientras que los extremos eran inaccesibles para la intervención humana por lo excesivamente tórridas10.

9. El teólogo francés Alain de Lille dice: “Cada criatura del mundo es como un libro y una imagen para nosotros, y un espejo”.

10. Dicho razonamiento se le atribuye al escritor y gramático latino Macrobio (c. 395-436).

23

De hecho, el historiador griego Diodorus Siculus (siglo i a. C.) habla de seres híbridos en las zonas ecuatoriales, es decir, entre humanos y animales, mientras que en el extremo sur plantea un espacio donde hay sirenas11, serpientes marinas o también llamadas megofias, el Kraken de inmensos tentáculos.

En algunos momentos de las cartas náuticas, el vínculo ideológico de los territorios con lo animal y lo vegetal llegó a extremos delirantes, como el mapa del cartógrafo protestante alemán Heinrich Bünting de 1585, donde el mundo simula un trébol de tres hojas, o también el Leo Belgicus de 1611, que esboza la región de los Países Bajos con forma de león.

Detalle de un esciápodo o ser que hace sombrilla con sus pies, en el libro de Plinio el Viejo (año 79 d. C.).

El extremo sur, la Terra Australis Ignota era un paraje pavoroso, donde la travesía implicaba surcar mares atestados de demonios y leviatanes hasta arribar a un continente don-

11. La sirena Melusina, criatura de dos colas y mixtura entre lo céltico y lo cristiano, es recurrente en las antiguas cartas náuticas tanto en el extremo meridional como septentrional. Este ser mitológico es en la actualidad el símbolo de Starbucks.

24

de hallaríamos razas monstruosas, en que la animalidad desnudaría su rostro más salvaje.

Unos turistas japoneses se fotografiaban con los primeros témpanos que comenzaban a aparecer en el mar. En unas horas más se nos haría familiar la fauna antártica y, pensando en la zoología fantástica de estos mapas antiguos, por un instante imaginé que algo de esos animales quedaba en el ambiente. Tal vez los petreles, gaviotones, focas cangrejeras, cetáceos y elefantes marinos pasarían a ser parte de aquella ruta.

25

4. Necios, borrachos y glotones

La cena que tuvimos de bienvenida podría calificarse de pantagruélica. Una opulenta recepción con centolla fresca, ostiones a la parmesana, camarones al pil pil, paella, chupe de jaiba, reineta fría con especias, navajuelas y picorocos, acompañadas de salsa tártara, guacamole, olivada y salsa rosa. Además, el vino blanco corría como fría vertiente por nuestros gaznates en cantidades industriales. La situación me hizo recordar una estrofa de la Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile de Pablo de Rokha:

La chanfaina licantenina es guiso lacustre, mito de río y ribera, fluvial-oceánico y cordillerano, lugareño, aldeano, campesino, provinciano y como de iglesia, volcánico y dramático, y el caldillo de congrio, de criadillas, de choros como la pancutra, son lancheros, hermanos de los valdivianos lancheros, que parece que tuviesen una gran gaviota nadando en el caldo sagrado, fundamental y elemental de los huesos chascones llenos de médulas o en el navío de papas con luche o cochayuyo desenfrenado, más que el charquicán de la alga yodada, la cual lo contiene, pero lo deprime, retostándolo como cabeza de tonto.

26

Me invadió cierta culpa. Después de haber leído tantas historias de travesías antárticas donde campeaba la hambruna y las bajas temperaturas, disfrutar de los exquisitos manjares y los deliciosos licores me pareció un insulto a la memoria de esos navegantes. Una reflexión no más, eso sí. Entre brindis y brindis, la solemnidad comienza a embriagarse también.

En la mesa donde me tocó departir había una pareja de recién casados que escogió la luna de miel en la Antártica sin saber muy bien por qué; un empresario al que tuvimos que aclararle que no íbamos a Islandia; un polaco que no entendía palabra de español ni de inglés; una cantante lírica; un pediatra que se había divorciado de su cuarto matrimonio y que tomaba estas vacaciones como un retiro espiritual. Cuando les dije que lo mío era por una residencia artística

27

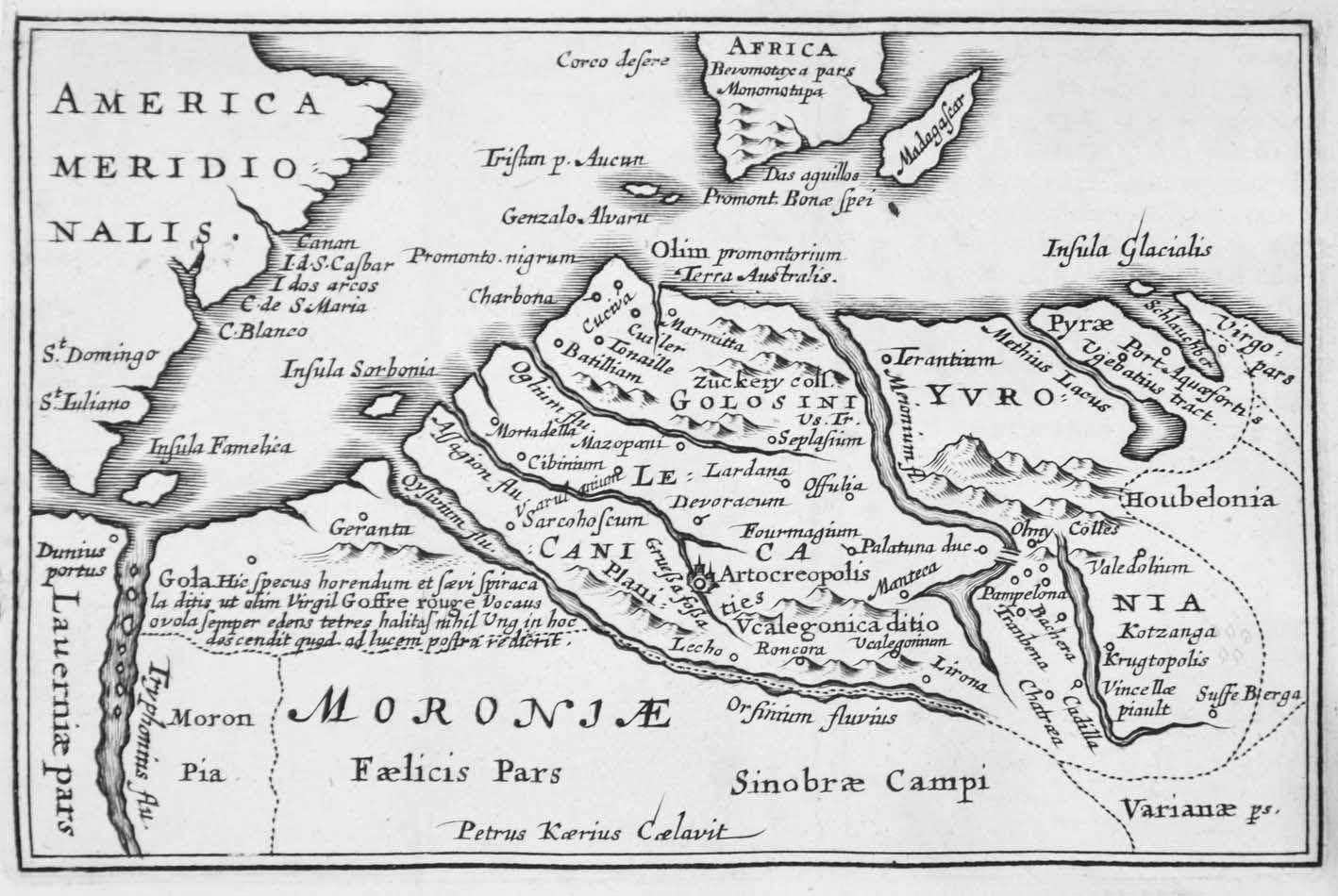

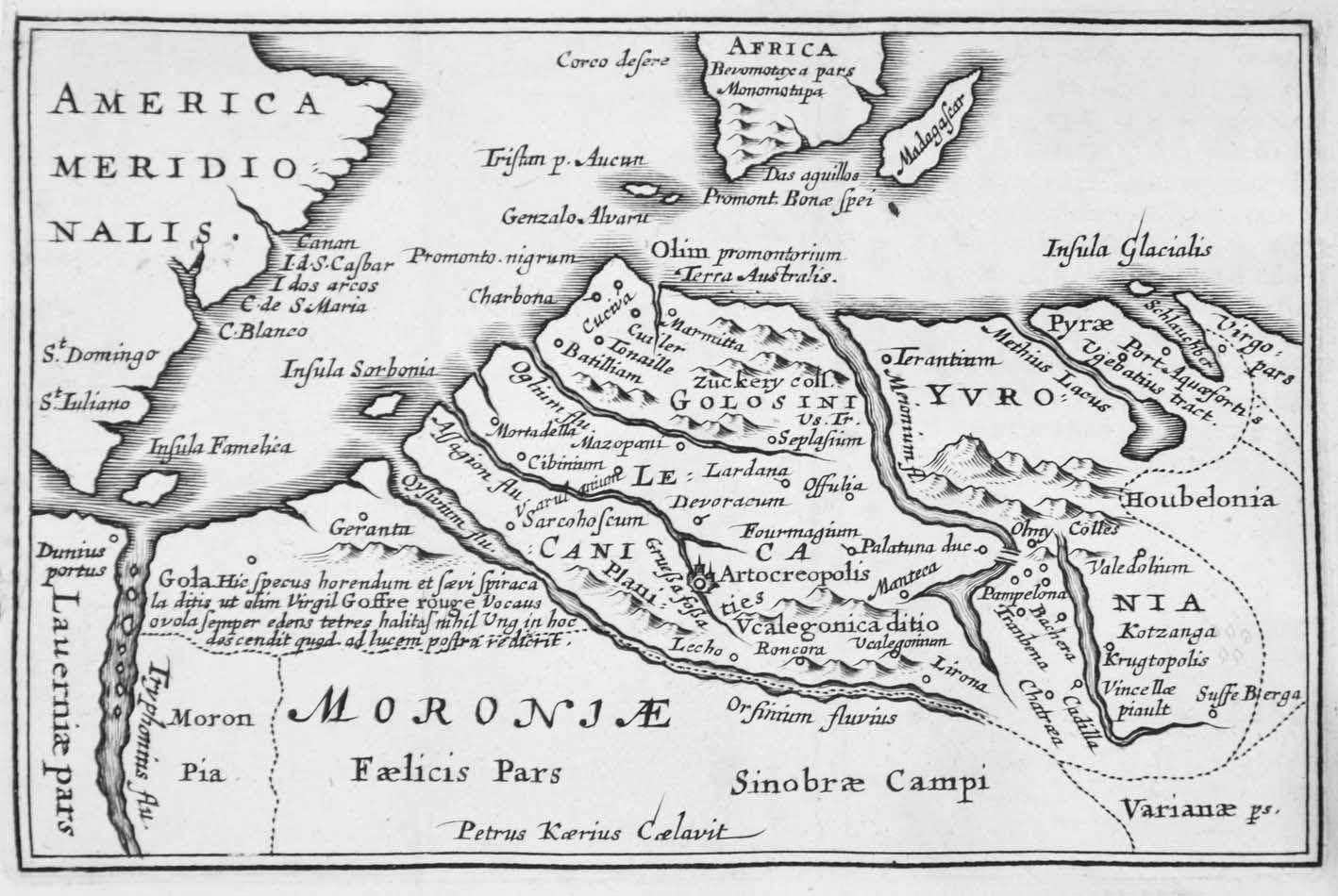

Mapa de los países imaginarios dibujados por Joseph Hall para la edición de Mundus alter et idem bajo el seudónimo de Mercurio Británico.

me miraron como si les hubiese contado que era astronauta o siquiatra de mascotas.

Al cabo de dos horas, brindábamos, comíamos y hablábamos que daba gusto. La majestuosa panorámica de los hielos y mares antárticos había pasado a tercer plano.

—¿Será posible un lugar en que la nieve sea también la virtud? —me pregunto como en la sexta copa de vino y ya mirando los vasos de whisky que el camarero muestra en las bandejas mientras se pasea de mesa en mesa.

—Hall —me respondo en voz alta.

Joseph Hall fue un obispo anglicano que vivió entre 1574 y 1656. Nacido en Bristow Park, creció imbuido de los preceptos del puritanismo que en aquel tiempo acusaba fuertemente a la Iglesia católica de privilegiar los rituales religiosos por sobre la fe desnuda, proponiendo en cambio un sentido de la piedad simple y revelador. Él mismo siempre insistió en autodenominarse “pastor de almas”. Se matriculó en Cambridge y en el Colegio Emmanuel alrededor de 1589. Allí se abocó al riguroso estudio de la teología y a la formación sólida de la doctrina calvinista para convertirse en clérigo. Una vez culminados sus estudios de bachiller, maestro en Artes y doctor en Teología, es nombrado profesor de Retórica en 1595. Se ordena sacerdote en 1600 y un año más tarde queda a cargo de la parroquia de Halstead donde pasa siete años dedicado a predicar la palabra. Tres años más tarde contraería matrimonio con Elizabeth, con quien tendría seis hijos y dos hijas. Su esposa fallecería en agosto de 1652. En el caso de Hall, su texto atraviesa las líneas fronterizas de estas dos nociones pendulares y complementarias. Mundus alter et idem se articula sobre la figura de un joven estudiante de la Universidad de Cambridge llamado Beroaldo, quien junto con sus amigos sostiene un intenso diálogo en los jardines de tan prestigiosa casa de estudios. El tema que

28

discuten es el beneficio de los viajes. En ese marco, el protagonista asume el rol del escéptico, sosteniendo que estos no albergan ninguna ventaja enriquecedora, siendo más bien un insumo para la frivolidad y el goce del viajero, ya que en cualquier parte del mundo las debilidades y bajezas humanas tienden a repetirse. De igual manera, critica con severidad la reacción de los intelectuales ante las exageradas noticias del Nuevo Mundo. La contraparte, sus amigos, plantea justamente lo opuesto y supone que en otras tierras existen seres más virtuosos que los que conocemos, apuntando que en esos confines toda la abyección, depravaciones y deformaciones encuentran redención o simplemente no se conocen.

La discusión se centra en la posibilidad de encontrar en el extremo del mundo un tipo de persona que no esté contaminado por los vicios de la sociedad; un ser puro y ejemplar, capaz de cultivar los derroteros del espíritu y la rectitud moral que el Viejo Mundo parece haber extraviado. De este modo, Beroaldo y sus amigos se suben al navío llamado Fantasía y emprenden una travesía hacia la Terra Australis Ignota. Producto de este viaje se describen mapas imaginarios y geografías inexistentes que detallan las características de estas tierras que ninguna persona europea jamás ha visitado. En ese contexto, la aguda sátira de Hall encarna la regio dissimilitudinis de la tradición platónica. Los aventureros que arriban a estos países imaginarios en busca de una sociedad donde prima la virtud, la ausencia del pecado y la observancia de Dios, ven prontamente su utopía fracturada, dejando en su lugar un mundo lleno de vicios, perversiones y maldad: el universo distópico del pecado, el exceso y la necedad.

Para los ojos de los acuciosos viajeros, la Terra Australis Ignota estaba compuesta por cuatro regiones: Crapulia, Viraginia, Moronia y Lavernia. Si bien las precisiones geográfi-

29

cas no son tan elocuentes en el texto, Hall agregó mapas que él mismo dibujó y que, desde luego, tienen algún diálogo con la cartografía clásica. A continuación, apunto una breve descripción de cada una de ellas.

Caprulia: país de la glotonería y la intemperancia, dividida en dos inmensas provincias: Panfagonia12 e Ivronia. Los panfagones vinculan todo a la comida. Por ejemplo, la clase política recae en los obesos y se premia la gordura, de la misma manera que se castiga la delgadez en una sórdida ergástula conocida como el Templo del Hambre. Asimismo, todo médico que propone al paciente una dieta es desterrado a las Islas Famélicas. También se consigna que el sistema político y administrativo se basa en una suerte de doctrina jurídica conocida como manducatoria y que en la capital de dicha nación se encuentra el Ayuntamiento de Artecreópolis donde se celebran opíparos banquetes. La división territorial de Panfagonia corresponde a las provincias de Golosinio, que genera pastelería; Lecánica, que se dedica a guisos y legumbres; Frivianda, dedicada a manjares refinados. Se constata la existencia de los hambrios, una etnia que se encuentra en continuo conflicto con dicho país. Por otra parte, los ivrones concentran toda su organización administrativa y territorial en el alcohol. Ivronia, a su vez, también se compone de tres provincias: Lupulania, dedicada a la cerveza; Pirenia, centrada en el aguardiente; Enotria, abocada al vino. En este país las leyes prescriben y cas-

12. Resulta inevitable asociar fonéticamente Panfagonia a Patagonia. Sabemos, por el diario de Antonio Pigafetta, que el almirante Hernando de Magallanes llamó patagones a los aonikenk a raíz de relacionarlos con el gigante Patagón que se menciona en la novela de caballería Primaleón de Francisco Vásquez. Por tiempo, es posible que Hall haya leído a Pigafetta, pero no tenemos ninguna certeza.

30

tigan el hecho, por ejemplo, de caminar en línea recta, de mezclar agua con vino y de rechazar una invitación a beber. La palabra abstemio se entiende como un insulto:

Aborrecen a Júpiter, que avinagra el vino con su trueno y malogra las mieses con su lluvia inoportuna. Vi un bonito santuario consagrado al dios Tiempo, el más grande devorador de cuanto existe, en el que hay un bajo relieve que representa con singular maestría a Saturno como tumba de sus hijos.

Viraginia: país exclusivamente de mujeres, enclavada en un sitio geográfico conocido como La Tierra de los Loros. La capital de esta nación es Ginecópolis y, de igual manera, los topónimos tienen la connotación sexual que lo masculino habitualmente ha elaborado en torno a lo femenino: Garrila, Eerico, Ploravia, Linguadocia. Esta comarca comprende cuatro provincias: Afrodisia, cuya capital es Desvergonia, lugar en que las mujeres obligan a los hombres a prostituirse; las Islas Hermafroditas, habitadas por los bisexuales; Amazonia, zona de las mujeres pendencieras; Eugima, sitio de las mujeres buenas, que finalmente los viajeros encuentran desierto. Se supone una democracia perfecta basada en la máxima “todas mandamos, ninguna obedece”, regido por un Parlamento de carácter perpetuo, donde todas las mujeres hablan al unísono sin escucharse y las leyes son eternamente revocables. Existe el acuerdo unánime de odiar a los hombres. Se filtran claramente en la construcción de Hall todas las nociones masculinas de la Europa de aquel momento:

Muy pocas viraginenses son nativas. Han confluido aquí de todas las partes de la Tierra, unas expulsadas por su extrema fiereza para con los maridos, otras exiliadas voluntariamente

31

por la extremada crueldad y celotipia de sus maridos. Las que han llegado porque, al dominar sus maridos, han sido expulsadas junto a ellos por mantener esta relación de poder contraria a la justicia, residen en ciudades fortificadas de las zonas fronterizas del reino, formando parte de sus guarniciones militares.

Moronia: país de los necios y el de mayor densidad demográfica, basado en la premisa de que los tontos son legión. Hall describe la zona de esta suerte, reflexionando en torno a la noción de antípoda:

Es un país situado bajo el mismo polo antártico, justo al contrario que el país de los pigmeos, que lo está bajo el Ártico, cosa que me hace barruntar que la razón de que los pigmeos sean tan diminutos y los moronios tan estúpidos es la misma, a saber, el frío intensísimo de ambas regiones. En este asunto la naturaleza se muestra exquisitamente consecuente al producir mediante el excesivo alejamiento del Sol la deformidad del cuerpo en una de las zonas, la del alma en la otra. Confirma esto el hecho de que los habitantes de las zonas medias y templadas tienen por lo común un alma y un cuerpo igualmente saludables. Pero de esto que se ocupen los filósofos.

Esta región abarca cinco provincias: (i) Variana: conocida como la patria de los necios inconstantes, donde aparecen principalmente filósofos y que posee una academia que lleva por nombre La Dudosa en abierta parodia al alquimista Paracelso. (ii) Áspera: habitada por los necios nostálgicos y compuesta por el ducado de Liperia (necios tristes) y el de Orgilia (iracundos). En este último ubica a los Inquisidores de la Iglesia católica romana. (iii) Fatua: provincia que alberga tres tipos de necios: Baveria (los simplones); Espesio (los pródigos); Lisonia (los aduladores). Se cree que en su Parla-

32

mento situado en la capital, Pazzivila, habita lo más insigne de la estupidez humana. (iv) Feliz: donde habitan los necios presuntuosos y se concibe como el paraíso fabricado por la bobería humana. En ese lugar se encuentra providencialmente a unos españoles. (v) Pía: habitada por necios idólatras y compuesta por las zonas de Dredilio y Doxia. Aquí encontramos una parodia abierta a los rituales de la Iglesia católica y al papa, caricaturizado como el Bufón Óptimo.

Lavernia: país de los ladrones, compuesto por Larcinia y Fenacia. En la primera habitan los que roban con violencia (bandidos y piratas), mientras que en la segunda lo hacen quienes hurtan con triquiñuelas (abogados y comerciantes). Podemos afirmar que Mundus alter et idem se plantea como un viaje de pretensiones utópicas y reverso distópico. El trotamundos académico se desliza desde el flanco del asombro, pero sus hipótesis van siendo tristemente confirmadas sin dar jamás con la tierra de los virtuosos. Implícitamente esta última búsqueda puede también aludir por algún punto a la misión católica de las Cruzadas o las gestas descubridoras que pretendían no solo ampliar los imperios sino también llevar la promesa de la salvación. En ese sentido, se trata de una sátira profundamente cruel y corrosiva. Los viajeros jamás encuentran Tierra Santa, el suelo de la ecuanimidad moral, elemento que deja la tentativa y propósito del viaje siempre en suspensión. El extremo del mundo, antípoda aumentada de la estupidez humana, relega el concepto de utopía al baúl de la falsedad y los mitos. En ese aspecto, no guarda un sentido muy directo o comparable al proyecto literario de Tomás Moro.

La conclusión implícita que abarca el proyecto totalizador del libro de Hall es que no existe lugar en el mundo donde las necedades, gansadas e inmoralidades humanas no aparezcan. En este caso, la Terra Australis Ignota no solo

33

distaría mucho de ser un lugar incontaminado y virtuoso, sino que además se trataría de un espacio lejano donde los defectos adquirirían una dimensión absolutamente hiperbólica.

Y quienes ahora navegamos ese trozo de la geografía austral donde el catalejo de los moralistas parece nublarse entre brindis y libaciones, no somos la excepción a la regla.

34

5. Dédalo austral

Desde la baranda de la embarcación entablo conversación con un ornitólogo español que viaja junto a su esposa en esta reveladora travesía. A esa hora un sol penetrante se proyecta sobre el agua, un centinela del cielo que vigila los temblores del aire a medida que el viento cae en las olas. El tipo es locuaz, pero interrumpe sus explicaciones cuando advierte la presencia de un pájaro. Por supuesto, se dedica a eso y, por lo que me cuentan, es la primera vez que ambos viajan al continente antártico.

Le digo que también es mi caso.

Pero no me alcanzan a escuchar, ya que una figura alada se erige sobre la vista, con un vuelo altivo y señorial. Da la impresión de levitar sobre nuestras cabezas, los vientos contrarios parecen detenerla en su trayectoria. El ave es blanca en la parte baja, pero sus zonas superiores ostentan un hermoso azul pálido, como las manos del aire.

—Es un pato petrel antártico —me aclara el ornitólogo español—. Los maoríes lo llaman totorore.

A esas alturas, el pájaro austral ha pasado a tener una forma casi humana.

—Esa variedad se denomina Pachyptila desolata —continúa el español más preocupado ya de su explicación que del prodigio que desfila ante nuestros ojos—. Pakhus se traduce

35

como sólido y ptilon como pluma. Desolatus en latín se traduce como abandonado.

De esta manera, la figura sólida pero aerodinámica del pato petrel antártico se me presenta como un habitante que viaja a un lugar desolado para encontrar verdades rotundas. Entonces pienso en Victorino, el Dédalo francés, aquel personaje creado por un tipógrafo oscuro que imaginó un vuelo mítico hacia el lugar más austral del planeta.

En la mitología griega, Dédalo se describe como un arquitecto de talento superlativo, capaz de diseñar naves que navegaban bajo las olas y constructor del laberinto de Creta, la intrincada prisión donde residía aquel ser mitad hombre y mitad toro conocido como el Minotauro. Esa imagen inicial es la que toma Nicolás Edme Restif de la Bretonne, un célebre escritor, filósofo y tipógrafo francés contemporáneo del marqués de Sade en el siglo xviii, con quien compartía cierto apetito por el placer que en su tiempo se tildó como libertino. No obstante, Sade y Restif protagonizaron encarnizadas polémicas, a tal punto que el último escribió AntiJustine, libelo que desgajaba el paradigma de los infortunios de la virtud que el despercudido marqués escribiese en una mazmorra de la Bastilla.

Los datos de la biografía de Restif de la Bretonne son tan intensos como rocambolescos. Fue el octavo hijo de un agricultor que le tenía destinado un porvenir en el mundo eclesiástico, del que huyó debido a su debilidad por las prostitutas, la vida licenciosa y los periplos por los recovecos más sórdidos de la noche parisina. Se desempeñó en imprentas hasta fundar la suya, oficio que lo acompañaría hasta el fin de sus días, y estuvo involucrado en un comentado caso de espionaje en el contexto de las luchas contra los jansenistas. En su tiempo, a este oscuro tipógrafo se le llamó con apodos tan inquietantes como “el Rousseau del arroyo” o “el Voltai-

36

re de las camareras”, se le acusó de incesto y pedofilia, y por si fuera poco se le endosó haber sido un colaborador en la policía de Napoleón. Sin embargo, en un momento de su desbocada existencia fue un hombre de gran riqueza, aunque muriese prácticamente en la indigencia el 3 de febrero de 1806.

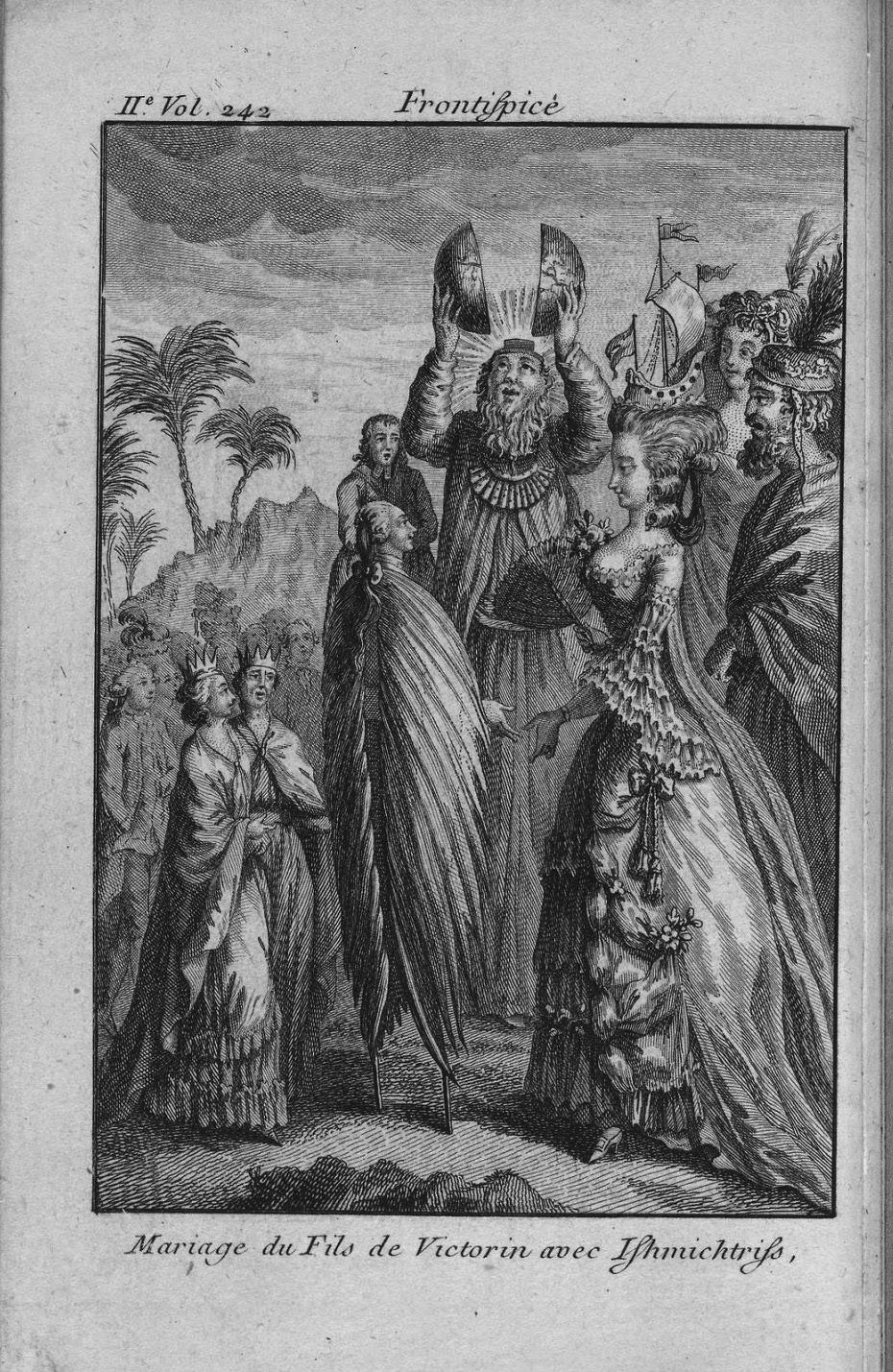

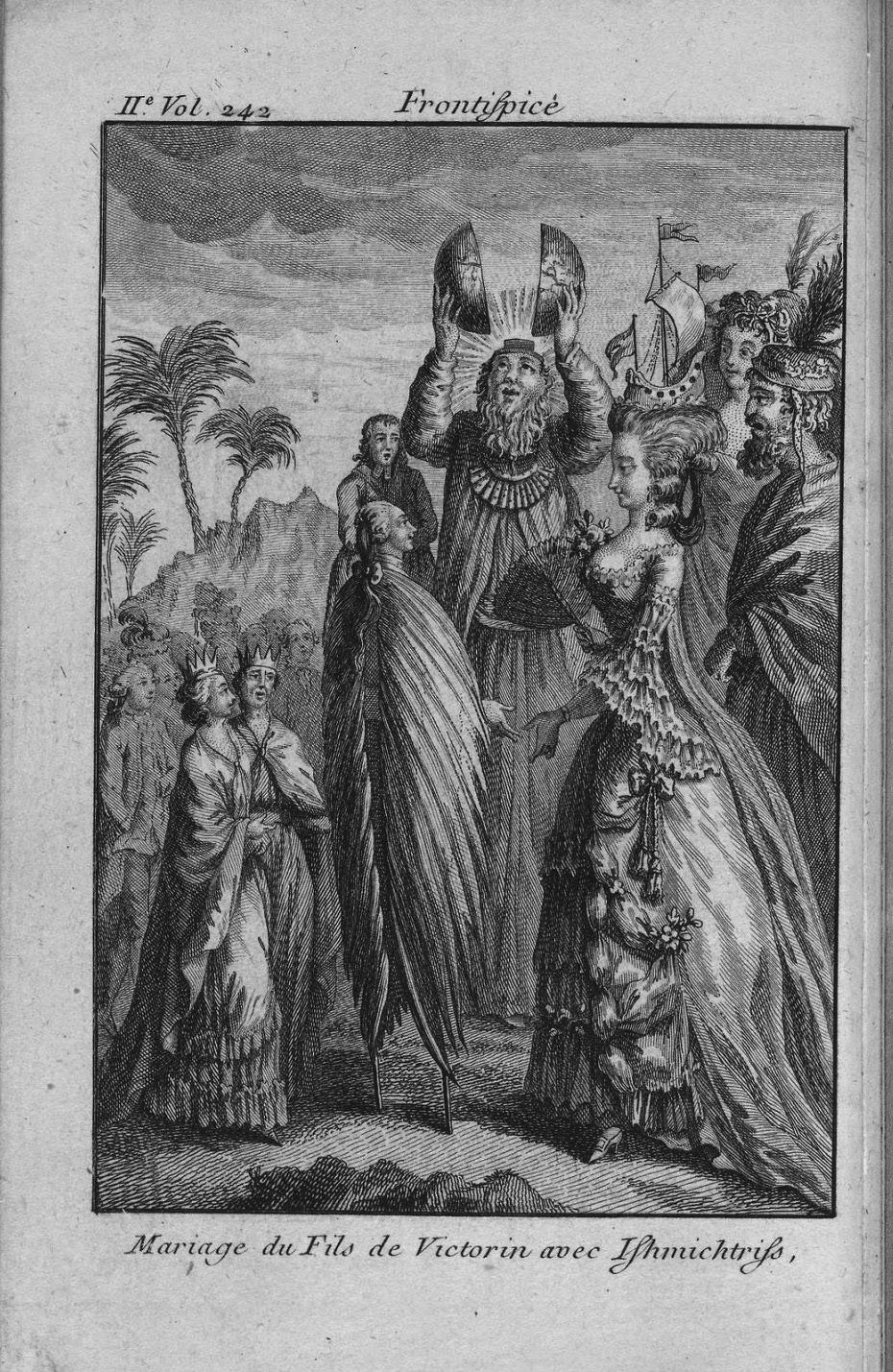

Frontispicio de la edición de 1781 de El descubrimiento austral.

Fourier rescata en él cierto germen de los falansterios y las nociones propias de un sistema agrícola socialista, pero entrelazados con narrativas históricas mayores como el romanticismo o el nacionalismo que se manifestarían con poste-

37

rioridad, ya en el corazón del siglo xix. Schiller elogió la naturaleza violentamente sensual de su obra El corazón humano descubierto.

La mayoría de sus libros eróticos fueron minuciosamente ilustrados y en ellos podemos encontrar mujeres epicúreas y casi desnudas, con pies pequeños y bocas carmesí, enredadas en sábanas de Holanda. Dado su irrefrenable fetichismo por el calzado femenino, se denomina a dicha parafilia con el nombre de “retifismo”.

Uno de los libros más importantes de Restif de la Bretonne se titula El descubrimiento austral por un hombre volador o el Dédalo francés, publicado en 1781, es decir ocho años antes de la Revolución francesa. Se trata de un libro al que en su tiempo se podría haber adjetivado como inclasificable y que gravita entre una novela filosófica, un relato fantástico o en términos borgeanos como una obra de imaginación razonada. De esta obra existe una edición impresa en Chile el año 1962, traducida y prologada por Eugenio Pereyra Salas.

Su trama abre boquetes insospechados en la urdimbre de una imaginación desnuda, en el complejo universo de las significaciones en torno a las costumbres, la moral como ergástula de los aparatos represores de la culpa cristiana. Su protagonista es Victorino, un entomólogo e inventor de máquinas voladoras, quien además de ser el hijo de un procurador fiscal está perdidamente enamorado de Cristina, una mujer de clase alta que es nada menos que hija de su señor, pero que pronto se convierte en su amante.

Junto a su amigo, el empleado doméstico Jean Vezinier, construyen una máquina de madera con dos alas de seda, logrando vuelos experimentales donde se funde lo etéreo con el sólido engranaje de la ingeniería. Estas incursiones por los cielos culminan trágicamente con la muerte de Vezinier, tragado por las aguas lodosas de un pantano.

38

Sin embargo, Victorino pronto regresa a las andadas y reconstruye la máquina voladora tras el accidente. A raíz de ello, toda la región y las comarcas vecinas hablan de un hombre volador cuya identidad se desconoce, aunque algunos sostienen que es un demonio, un ser mefistofélico, un ángel de Satanás que sobrevuela los cielos albergando oscuras razones.

De esta manera, Victorino encuentra en su experiencia icárica aquello que tan frenéticamente ansiaba: raptar a su amante.

Juntos, montados en este artilugio que simula el vuelo de una perdiz, huyen del castigo que la diferencia de clases impone a esa pasión, hasta el extremo meridional del mundo en busca de un confín deshabitado o, al menos, fuera de la mira de los imperios expansionistas o de las tentativas civilizadoras; un lugar puro donde el amor pueda florecer sin moralinas y resurja el buen salvaje del que habló Rousseau, siempre tan admirado por Restif.

La pareja fundacional recorre mares anchurosos e islas perdidas en medio de la nada, encarnando una aventura en el seno de un mundo desconocido. Así las cosas, su viaje es una exploración fascinante por una geografía que parece inabarcable.

Una de las islas es bautizada como Cristina. Allí conocen a unos hombres que son capaces de ver en la penumbra y que emiten unos ruidos guturales similares a los murciélagos. Los llaman los hombres de la noche. Estos seres conviven con otros que residen en la cima del Monte Inaccesible.

Victorino encarna en ese momento una suerte de personaje prometeico que establece ordenanzas y regulaciones entre los hombres nocturnos y los hombres voladores.

En el transcurrir narrativo se constata también el nacimiento de Alejandro, el primogénito de la pareja.

39

En la siguiente isla se habla derechamente de una raza patagónica, probablemente tomando en cuenta las viejas referencias de Pigafetta en la expedición con Hernando de Magallanes, y se describen como gigantes torpes, pacíficos, monstruosos, tiernos, afásicos. De hecho, Alejandro se casa con una joven patagónica dando inicio a una raza nueva, donde la progenie humana se funde con seres míticos.

A su vez, en la tercera isla se advierte la aparición de un animal velludo y sigiloso, muy similar a un simio. Se trata de un eslabón perdido entre el humano y el mono. Y el descenso hacia el sur da cuenta de una amplia clasificación de razas de humanos animales denominadas micropatagones: oseznos, caninos, simiescos, cornúpetos. A la manera de un Noé conmovido por el hallazgo o, mejor aun, un Utnapishtim compasivo de la naturaleza salvaje de lo que descubre, escogen una pareja de todas las razas para llevarlos a la isla Cristina.

Pero la estirpe de humanos voladores continúa abriendo rutas más al sur hasta llegar a Megapatagonia, una nación civilizada y sobria, con altos conocimientos técnicos y científicos. Resaltan en el corazón de la convivencia que rige a los megapatagones las leyes que, a la manera de una fórmula jurídica, rigen el ordenamiento de esta sociedad:

1. Sé justo con tus hermanos; es decir no exijas nada, no les hagas nada que no quieras que te hagan a ti mismo.

2. Sé justo con los animales, lo mismo que tú quisieras que fueran contigo los animales superiores al ser humano.

3. Somos iguales entre iguales.

4. Cada cual debe trabajar por el bien general.

5. Cada cual debe participar del bienestar general.

40

Es evidente que la obra de Restif rezuma por los poros las características canónicas de la utopía francesa ilustrada. Los megapatagones son, en cierta medida, una versión refinada y aristocrática de Europa y la virtud. Dicha sinfonía cívica está condenada a desafinar, ya que la novela cierra su ciclo con la idea de que el territorio utópico pasa a ser un distrito francés más, tránsito obligado en el tráfico de mujeres exóticas; un lugar para la trata de blancas y la prostitución cara, para el turismo sexual de quien desea saciar su lujuria en una colonia exuberante de ultramar.

Restif de la Bretonne agrega a su extensa novela un apéndice que titula Carta de un simio, una minuciosa revisión epistolar que da cuenta de la extraña convivencia entre razas humanas y semianimalescas. Quizás un antecedente de “El informe para una academia” de Franz Kafka.

También está el caso de un libro publicado antes del Dédalo, titulado Vida y aventuras de Peter Wilkins (1750), donde su protagonista viaja hasta las tierras australes, internándose en un caverna subterránea que lo lleva a un mundo desconocido donde se encuentra con seres alados y analfabetos a quienes intenta instruir en las bondades tecnológicas y civilizadoras del mundo occidental. Allí, Peter Wilkins se enamora de una mujer voladora.

De más está decir que Restif ha recibido un castigo de la crítica estrictamente filológica que se prolongó en el tiempo, con algunas excepciones, siendo considerado un autor más bien marginal en el canon francés. Ha sido rescatado a comienzos del siglo xx por las teorías que emanan del psicoanálisis y también desde la profunda futuridad que adquiere la dimensión utopista de su relato.

El hecho es que Victorino voló por los cielos imaginados del extremo sur, al igual que el pato petrel antártico, para viajar a un lugar incontaminado por las bajezas humanas.

41

Quizás el trabajo de Restif sienta un peculiar precedente en esta idea icárica de volar a la Antártica en la búsqueda de un mundo que no se degrade, aunque en el caso del autor francés esa utopía termine partida en mil pedazos. Nosotros, que entramos al continente blanco como turistas, sabemos también que provenimos de un mundo que naufraga y vamos al encuentro de una certeza.

42