PORTFOLIO

Fulchiron Xavier / Architecte DE

P R O F I L .

Nom, FULCHIRON Xavier

Adresse, 6 place Dorian Saint-Etienne (42000)

Téléphone, 06 72 09 62 69

Email, xavier.fulchiron@hotmail.com

Instagram, CBX_Atelier https://instagram.com/cbx_atelier?igshid=YmMyMTA2M2Y=

C O M P E T E N C E S

Informatique,

.

F O R M A T I O N .

2016 - 2017, Obtention d’un Baccalauréat Economique et Social

2017 - 2020, Cycle Licence ENSACF (École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand)

2020 - 2022 Cycle Master EVAN (Entre Ville Architecture et Nature) ENSACF

E X P E R I E N C E .

• 2018 - 2019.

Stage de deux semaines réalisé au sein de l’entreprise Beaufils SAS - Découvrir l’architecture du point de vue du constructeur et non du concepteur - Saint-Etienne

• 2019 - 2020.

Association de Cinéma - Création et présidence - permettre un accès gratuit à des projections cinématographique aux étudiants en architecture au sein de l’ENSACF - Clermont-Ferrand

Stage d’un mois réalisé au sein du Cabinet d’Architecture Tassin et Associés - Saint-Étienne

• 2020 - 2021.

Participation à l’optionnel «plateau de tournage» au sein de l’ENSACF, consistant en la réalisation d’un décor cinématographique utilisé dans le cadre du Festival du Court Métrage. Expérience en scénographie

Participation à l’optionnel «Arménie» au sein de l’ENSACF, consistant en la réalisation d’un projet architectural et urbain en Arménie.

Stage de deux mois réalisé au sein du Cabinet d’Architecture ACCA - Saint-Étienne

• 2020 - 2022.

Rédaction et finalisation de mon mémoire de fin d’étude «En quoi l’architecte est-il concerné par l’hospitalité et la crise migratoire» au sujet de nos stratégies d’accueils à l’égard des migrants sur le territoire francilien.

Langue,

Fondation d’un atelier d’ébénisterie et d’artisanat avec Clément Chemartin et Baptiste Barrault spécialisé dans le travail du bois pour la conception de meuble et d’objet.

• 2021 - 2022.

Obtention du PFE à l’ENSACF, master EVAN et du titre DE / Mention très bien.

• Illustrator • Photoshop • Indesign • Première pro • Sketchup • Autocad • Archicad • Qgis

• Anglais • Espagnol

LIEN .

• Mémoire. https://issuu.com/xfarchitectede/docs/fulchiron.xavier_les_damn_s_de_ la_terre_compressed

• Vision & Recherche. En cours de création

• Story Board S9. https://issuu.com/xfarchitectede/docs/story_board_arriv_e_figueirido_par_la_strate_30

• Script. https://issuu.com/xfarchitectede/docs/script_-_les_risques_d_incendie_vecteurs_de_redes

• Story Board S10. https://issuu.com/xfarchitectede/docs/story_board_arriv_e_figueirido_par_la_strate_30

• Atelier CBX. https://instagram.com/cbx_atelier?igshid=YmMyMTA2M2Y=

• Book Photo. https://issuu.com/xfarchitectede/docs/carnet_de_photographies_et_ maquettes

Résumé .

PROJETS ETUDIANTS

E N S A C F

Les jardins coopératifs 1-6

Nouveaux quartiers 7-10

Laboratoire séminal 11-16

Barettes suspendues 17-22

La bergerie 23-28

La bergerie 29-34

La bergerie 35-46

La colline d’Erevan 47-50

Mémoire 51-56

LES JARDINS COOPÉRATIFS

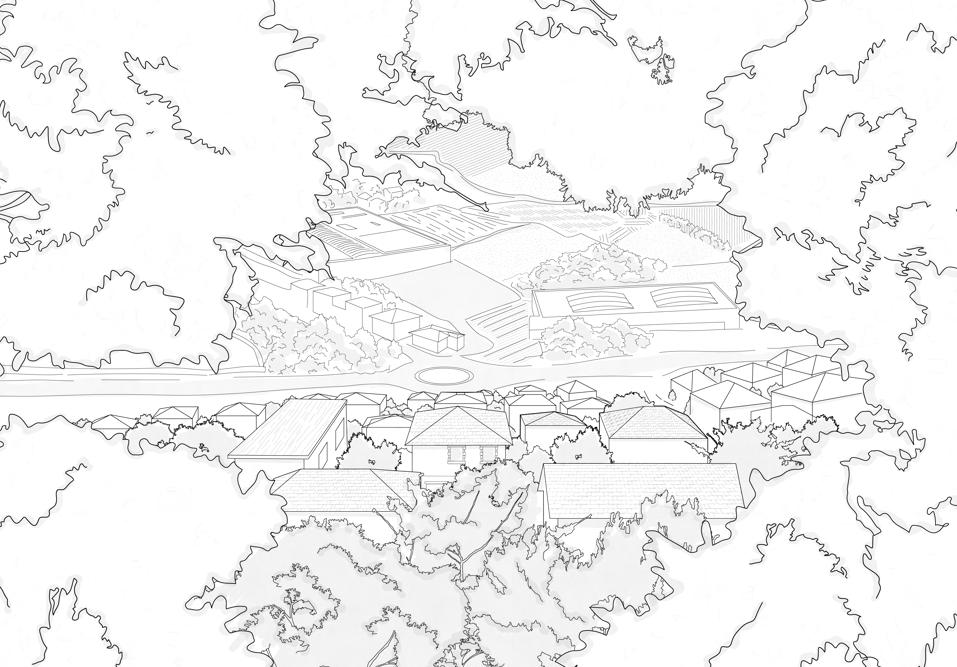

2018-2019. Les ormeaux, Clermont-Ferrand, Puy de Dôme(63), France. 45.763723, 3.076492

Ce projet se situe dans la périphérie agraire de Clermont-Ferrand, au pied d’un puy avec comme particularité, sa séparation nette par rapport au tissu urbain, fracture née d’une voie ferrée. Cette dernière, couplée avec la présence d’une forte culture de l’économie rurale présente sur le site va voir y émerger un programme de coopérative agricole accompagnée de logement et d’une halle de marché connectée au rail. Ce site s’inscrit pour autant dans une vision du territoire plus vaste.

À l’échelle de la capitale auvergnate, nous avons relevé différents quartiers populaires, agricoles ou en déprise, avec pour chacun comme similitude une forte proximité avec la voie ferrée. Très peu utilisée avec seulement 3 trains par jours la pratiquant, cette dernière s’offre à nous comme un moyen de relier de nouveaux pôles. Ainsi, c’est par le rail grâce à l’affrètement de cyclo-draisine électrique, que nous proposons un nouvel axe marchand. La colline des Ormeaux devenant le Starter de ce circuit court de par son fort potentiel agricole.

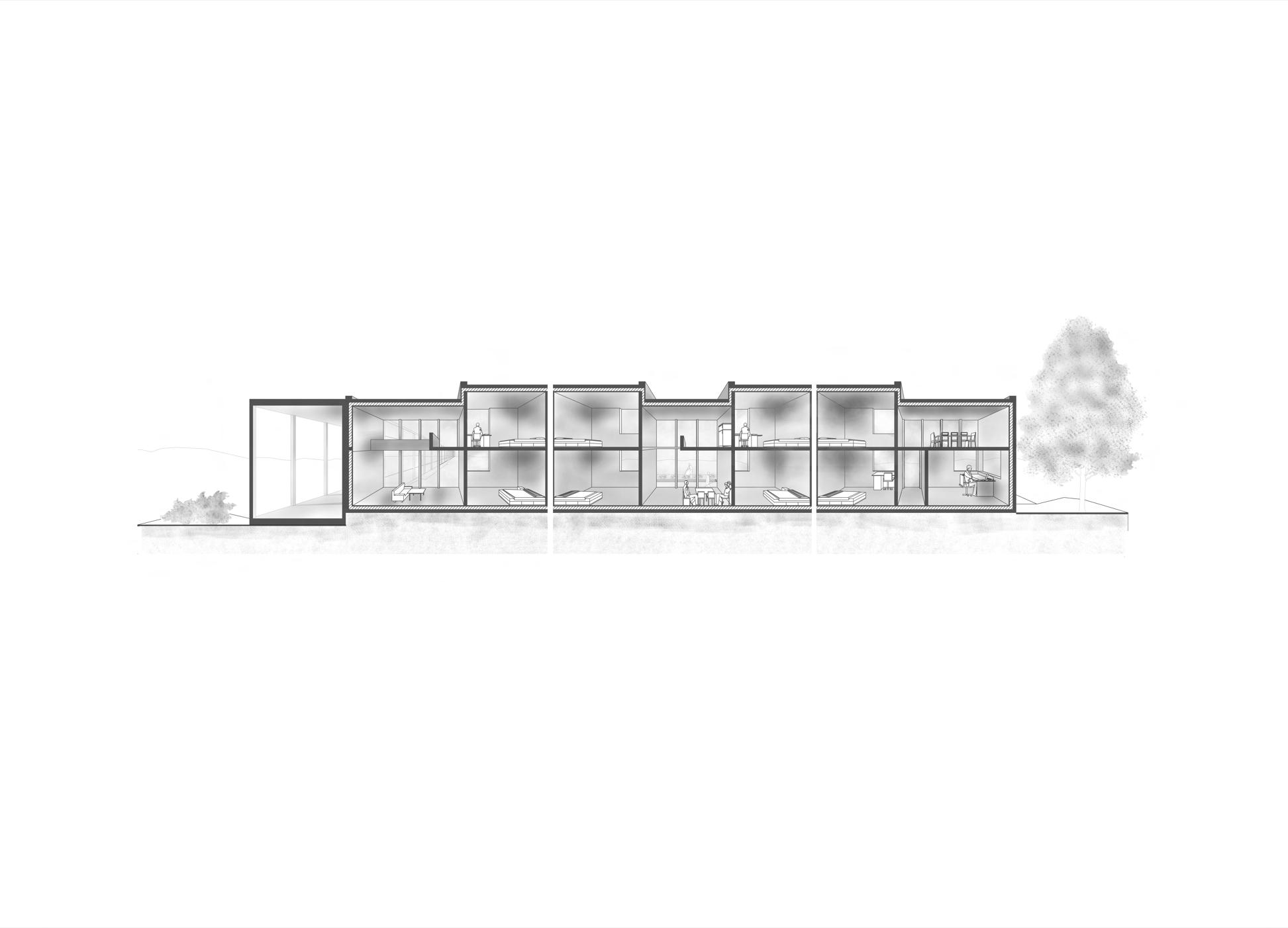

Les logements viennent marteler les coteaux pour s’y implanter en deux niveaux, un rez-de-chaussée relié à un accès carrossable déjà existant et un R-1 encastré dans la terre et faisant office de soutènement. La relation entre les deux niveaux se fait selon deux principes : Celui de volume, des espaces communs double hauteur venant rassembler aux extrémités et au centre du bâtiment ses usagers et celui de percées grâce à des patios le

long du mur de soutènement. Ces patios vont appuyer les espaces de circulation en y apportant de la fraîcheur et une aération naturelle au delà d’une volonté d’apporter des jardins intérieurs. L’étage supérieur du bâtiment se prolonge dans les extérieurs pour se joindre au chemin. Cette plateforme va servir de zone de stationnement et de point de livraison de marchandise. On retrouve ainsi pas moins de 12 logements (chambre, sanitaire et douche) légèrement surélevés par rapport au couloir de circulation pour permettre de voir les patios depuis ces derniers tout en gardant une certaine intimité. Pensés comme des chambres d’hôte et non des appartements, ces espaces gravitent autour d’une cuisine commune, d’une laverie, d’une bibliothèque et d’une salle de réunion. Ce sont des logements d’appoint dont peuvent bénéficier les adhérents à l’association de jardinage pour se rapprocher de leurs potagers.

L’implantation du projet a, quand à elle, été réfléchie dans l’optique de tourner ses vues en direction du chemin de fer et du paysage citadin clermontois. De ce fait, les espaces communs bénéficient de grandes ouvertures toute hauteur tandis que les chambres à coucher disposent elles, de cadrage plus restreint, mais cadrant certaines images particulières du lieu. Enfin les excavations réalisées pour ancrer le bâtiment, on permit, entre-autre, à produire des briques de grès dont le bâtiment est recouvert. La brique est mise en œuvre au niveau des chambres tandis qu’un béton à l’aspect plus brut et froid enveloppe les communs.

Atelier. D Tajchman / P. Moinard. Stratégie commune. Battisti Emeline / Feuillade Florient / Bouery Sandra / Fosse Maeva / Fulchiron Xavier. Projet. Fulchiron Xavier.

S

4

E M E S T R E

1

2

3

4

5

6

NOUVEAU QUARTIER

2019-2020.

Fontaine du bac, Clermont-Ferrand, Puy de dôme (63), France. 45.764090, 3.120684

Dans le cadre du semestre 5, nous nous sommes intéressés à la reconversion des quartiers populaires en périphérie de la ville de Clermont-Ferrand. En-dehors des séances de projets, nous avons été amenés lors d’approfondissement à rencontrer des habitants de la Fontaine du Bac, quartier symbolique ici. Pour monter notre stratégie, nous nous sommes de ce fait intéressé à la vie en l’état de ce quart-lieu. Malgré un rattachement direct à l’unique voie de tram clermontoise, nous nous sommes aperçus d’un manque de lien avec les différents espaces qui l’entourent. En effet, la Fontaine du bac voit ses tours et ses jardins ceinturés par des axes de circulations denses. Une morphologie urbaine qui oblige alors le quartier à se replier sur lui-même.

De cette analyse et après une série d’arpentages, nous avons développé un plan urbain visant à relier les 3 pôles qui composent et font la force du quartier de la Fontaine du Bac : À savoir une zone universitaire, une zone résidentielle et une zone commerciale. Cette nouvelle liaison projetée se fera par le biais de 4 articulations en bandes accueillant une piste cyclable et piétonne qui se définit comme la colonne vertébrale du projet. Il est question de venir proposer dans les importantes percées marquées par des mobilités douces en perpendiculaire des axes routiers préexistants. Ces circulations lentes, séparant l’homme et le cycliste de la voiture grâce à des sols plantés, ont pour but premier de relier le plus rapidement possible les universités avec les commerces, le tout en offrant au centre de ces parcours, un quartier de la Fontaine du bac garant de nouveaux événements.

Ce nouvel afflux dans le quartier va nous amener de ce fait à en repenser le maillage même. Les circulations transversales se diffusent dans son tissu pour le structurer à la manière d’un quadrillage. Ces dernières vont alors venir à la rencontre de 3 socles bâtis différents pour la création de logements sociaux plus moderne. Ces fondations répondent à différentes règles au sujet

des stationnements (silos, espaces extérieurs...), des espaces végétalisés (entre les façades et les voiries, entre les bâtiments...) ainsi que sur les espaces publics (intra ou extra muros au bâtiment).

Nous avons donc développé individuellement 4 modèles d’habitations rentrant en accord avec les bandes prédéfinies. Pour ma part, mon unité d’habitation s’élève sur 11 niveaux de manière à s’aligner sur l’altitude des tours avoisinantes. Elle mêle à la fois logements collectifs, espaces communs et équipement publics. Le bâtiment se situe en front de chemin piéton et cyclable avec bénéficier tout de même d’une généreuse bande plantée pour lui offrir un recul par rapport à la voiture.

Les circulations verticales intérieures permettent de desservir à chaque étage au moins 4 logements. Ainsi, nous retrouvons des T2, des T4 ainsi que des T3 en duplex qui s’articule au-dessus d’un parking intérieur. Chaque logement est, de par des jeux de décalages et de creux, dotés d’au moins une exposition sud et ouest. Des balcons et des claustras pour les plus grands appartements sont travaillés avec une double peau pour filtrer l’ensoleillement. Cette dernière se compose de toile et de volet sur rail facilement modulables par les habitants en fonctions des heures de la journée.

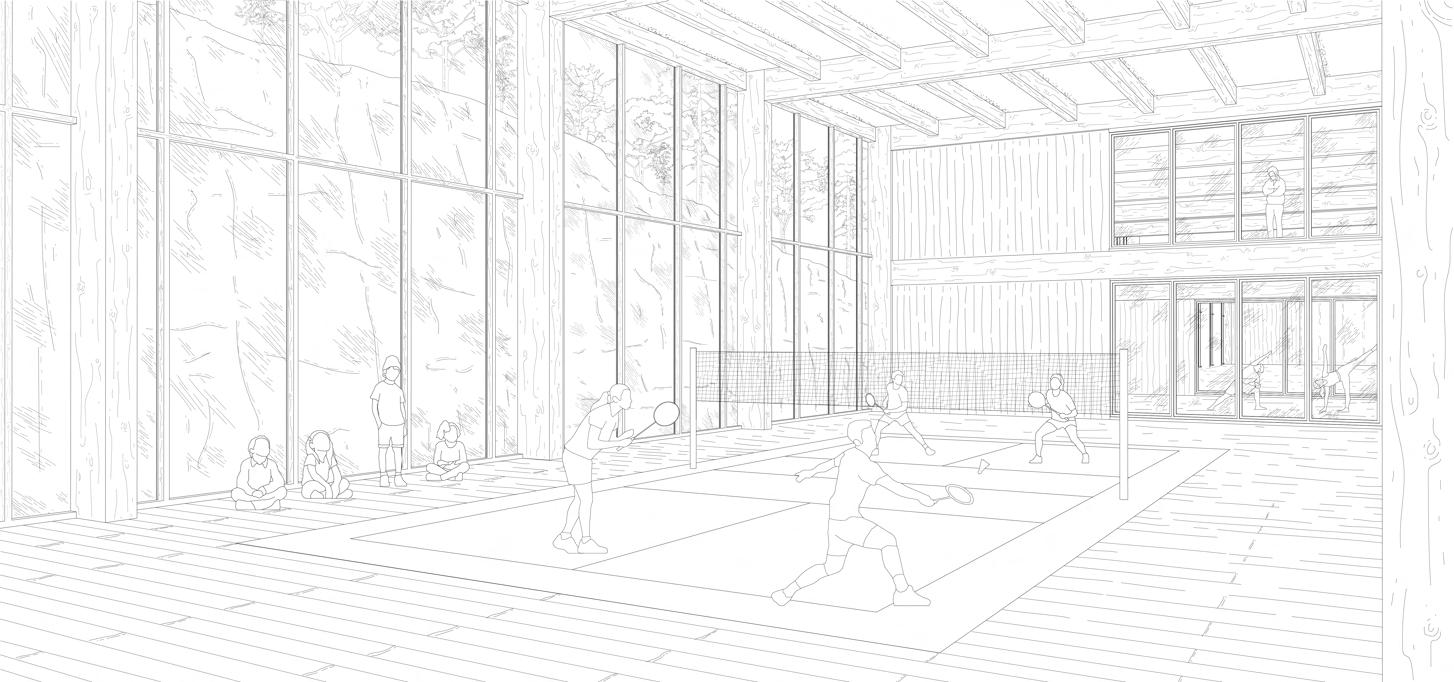

Un parking silo est développé sur 3 niveaux par un système de portique et de rampe centrale. Choix effectué pour faciliter les chances d’une reconversion en bureaux, les trames de poteaux pouvant servir d’appui pour cloisonner l’intérieur de l’édifice et l’enlèvement de la rampe pour voir naître un patio. Au 3e étage de l’immeuble, sur le couvert du parking se trouve des espaces collectifs avec notamment des aménagements sportifs, des vestiaires et des salles de travail partagés. Il s’agit d’un espace central au projet accessible à l’ensemble des résidents. Un terrain de basket est de ce fait intégrer au bâtiment sur un système d’esplanade avec des vues dégagées sur le quartier.

Atelier. L. Léotoing / G. Begner / P. Léaud / M. Lavenu. Stratégie commune. Barault Baptiste / Chambon Cayrouse Camille / Chemartin Clèment / Fulchiron Xavier. Projet. Fulchiron Xavier.

S E M E S T R E 5

7

8

9

10

LE LABORATOIRE SÉMINAL

S E M E S T R E 6

2019-2020. Quartier de la gare, Maurs, Cantal (15), France. 44.705062, 2.198239

Ce projet intervient à l’échelle du plateau de la Châtaigneraie dans le Cantal, avec comme centralité la commune de Maurs. Ce territoire assez distendu est principalement composé de zones agricoles réparties parmi les monts et une série de villes reliées par une ligne de chemin de fer. Pour aborder et comprendre ce tissu agricole de tradition, nous nous sommes intéressés à une série d’œuvres cinématographiques telle que Farbique et Biquefar. Un diptyque racontant l’évolution des campagnes agricoles françaises de nos jours aux années 1950.

Ce dernier nous a permis en le rattachant au plateau de la châtaigneraie d’identifier une perte des traditions et coutumes paysannes locales poussée par le développement de nouveaux modes de productions plus moderne. Un constat qu’il est possible de retrouver dans une autre figure de ce territoire à savoir le chemin de fer. La ligne ferroviaire est délaissée par les usagers, mais pour autant dernier rempart d’un lien à la grande échelle.

Devant ce constat, nous avons souhaité concentrer notre stratégie sur la réparation, en cherchant à renouer Maurs avec ses traditions paysannes et son rail. Nos différents projets se sont ainsi répartis autour du quartier de la gare avec comme objectif de développer une nouvelle ligne de fret. Cette dernière devrait en plus de transporter des produits locaux (noix, châtaigne, pomme...) venir créer une nouvelle économie tournée sur le tourisme agro-alimentaire patrimonial. Reliant différentes communes entre elles, avec pour chacune leur gare et leurs savoir-faire.

Un centre de tri, une coopérative couplée a des ateliers paysans, des logements touristiques et enfin, un laboratoire séminal vont alors voir le jour.

La modernisation des productions agricoles et leurs exploitations à l’échelle mondiale jouent un rôle considérable dans la disparition de certaines variétés de semences. Un phénomène conjoint à l’évolution du monde paysan et de la pratique agricole qui de plus en plus perd son statut de localité et de proximité.

Un phénomène que nous avons fortement retrouvé dans notre territoire d’étude où l’on dénote la disparition de nombreuses « semences patrimoniales ». Parmi laquelle la Rainette de Maurs, une variété de pomme

locale et typique de la commune éponyme dont l’exploitation pourrait faire rayonner la commune à une plus grande échelle. Il en va de même à l’échelle de tout le Cantal.

Notre première approche du site nous avais amené à relever la présence de nombreux hangars en friches. Au-delà de la réutilisation de deux hangars en salles pédagogiques et administration, nous nous en sommes servis comme de module type pour la projection de nos nouveaux édifices. Ainsi, nous avons développé une série de 5 bâtiments, positionnés en bande parallèlement au chemin de fer. Un geste séparant deux paysages très différents de Maurs, à savoir la confrontation de la commune et de sa banlieue pavillonnaire avec ses cultures agricoles. Tous ces édifices qui réunissent un amphi, une bibliothèque, des laboratoires et des serres, sont reliés par une première circulation extérieure. Cette dernière qui ne rentre que dans le bâtiment central nous permet de desservir des entre-deux.

Nos différents modules étant séparés les uns par rapport aux autres, les espaces intermédiaires sont pensés dans ses interstices. Ils sont également l’occasion d’aller chercher des percées vers le grand paysage. Ces entre deux sont extérieurs entre les laboratoires et les serres, et intérieurs en double étage entre le bâtiment principal et les laboratoires. À l’intérieur du bâtiment, un dialogue constant est recherché avec le lointain, de généreuses ouvertures et des mezzanines étant travaillées dans les laboratoires pour apporter plus de transparence et de lumière. Même l’amphi dispose de sa propre ouverture avec un cadrage fin vers le village en face des assises.

La réinterprétation de l’archétype du hangar est passée par les matérialités et la structure. De ce fait nos bâtiments sont soit pensés en verre (serres) soit en briques mono-mur locales pour ses qualités thermiques. Le bâtiment central traité comme l’émergence, se veut un bloc compact avec des rares ouvertures en bandeaux. La structure mise en place est en acier pour aller chercher une grande hauteur et un plan assez libre. Les laboratoires eux reposent sur un système de portique en bois. Cette structure plus rythmée va sortir du bâtiment pour créer un bardage englobant la circulation extérieure, et ses pannes vont permettre créer des caissons pour travailler l’acoustique des salles des machines.

Atelier. M. De Lounis De Vendomois / C. Delmond / B. Retif / M. Rollin. Stratégie commune. Poinsignon Capucine / Caillère Rachel / Besse Camille / Fulchiron Xavier. Projet. Camille Besse / Fulchiron Xavier.

11

12

13

14

15

16

Barette sur l’Artière

S E M E S T R E 7

2020-2021.

Aubière, Vallée de l’Artière, Puy de Dôme (63), France. 45.745948, 3.022336

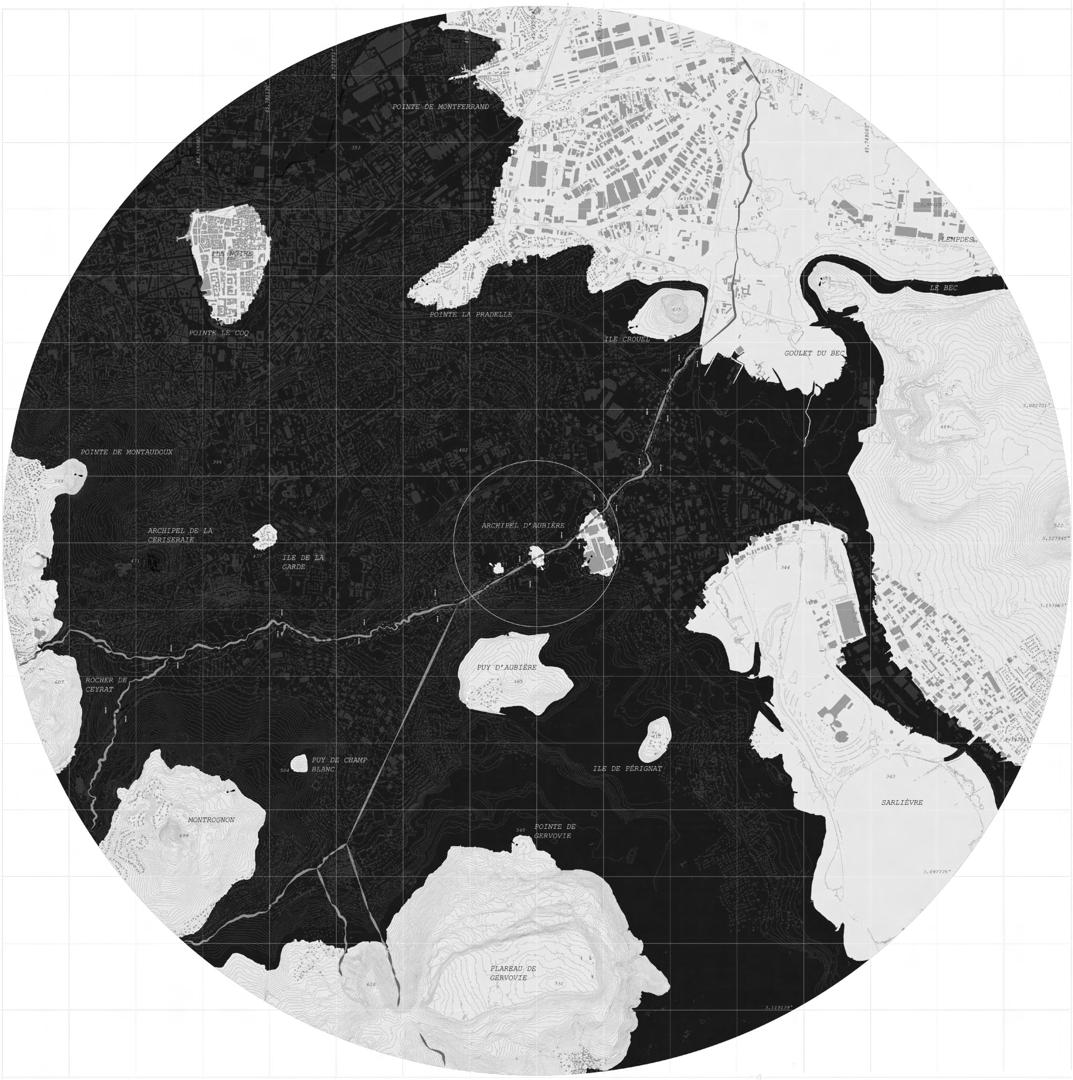

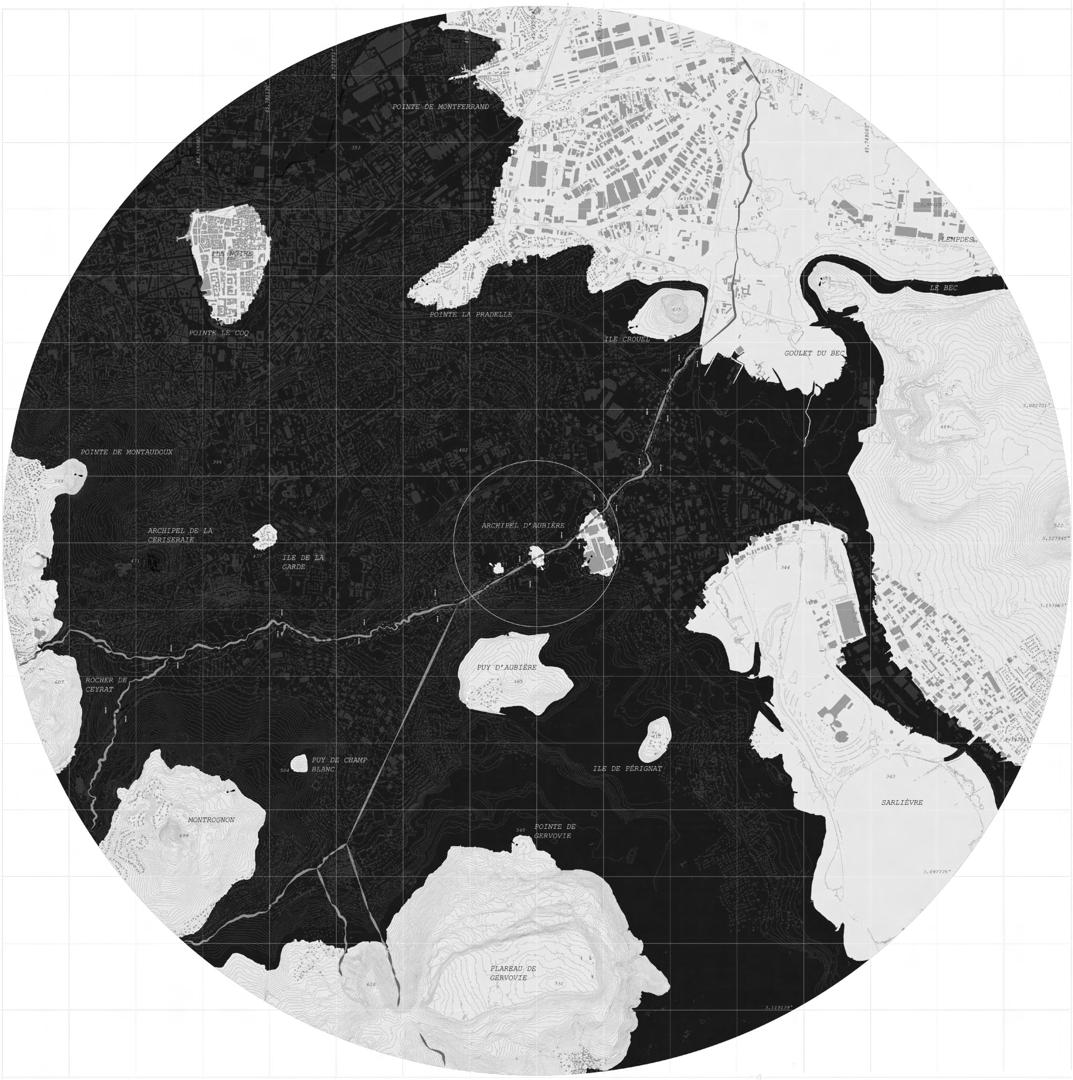

La ville de Clermont-Ferrand repose sur une grande diversité de cours d’eau à l’image de la Tiretaine, le Bec ou encore l’Artière. Cependant sa présence, c’est fait au fil du temps de moins en moins perfectible avec des systèmes de détournement et de canalisation. Une politique de négation qui a inévitablement entrainnée une modification des milieux fluviaux et ainsi l’émergence de risque de crue plus ou moins à risque. Danger que nous avons étudié dans le cadre de notre stratégie territoriale.

La série de cartographie ci-dessus relate de différentes crues identifiée par les plans de préventions locaux. Parmi celle-ci, nous nous sommes particulièrement questionnées sur l’impact potentiel d’une centennale et d’une millénale à partir du lit de l’Artière. Ce cours d’eau présentant l’intérêt notable de parcourir à la fois des territoires agricoles, pavillonnaires, urbains et des centresbourgs. Des espaces qui seraient métamorphosés en cas de catastrophe naturelle. Cependant, nous avons pris le parti-pris de raisonné la crue comme un levier et non une menace.

La forme dessinée par la crue centennale devient alors un support pour créer un corridor biotique mise en place par une déconstruction de chaque urbanités y prenant racine. À travers ce dernier, il s’agirait de regéner les vivants en créant un nouvel écosystème préservé. Au delà de ça il s’agit également de mettre en place un certain nombre de manières de faire architecture dans cette zone pour habiter paisiblement la crue. Le risque devenant le paysage d’une nouvelle architecture.

Pour répondre pleinement à la stratégie commune et notamment au besoin de reloger de nombreux habitants clermontois, nous avons tous traiter des projets de logements. Le tout en y injectant une dimension sociale et économique pour faire face à la radicalité de notre projet et aux coûts d’une telle déconstruction. Chaque projet s’éprend d’un milieu différent, que ce soit sur les ruines d’un centre commercial ou bien une plaine maréchaire.

Notre projet prend ainsi racine au milieu d’un des derniers havres agricoles préservé de ce site. Interstice délimité par le centre d’Aubière, une zone commerciale et des maisons pavillonnaires. Son programme comprend donc le relogement de Clermontois, mais également l’accueil de migrants climatiques fuyant la montée des

eaux partout dans le monde.

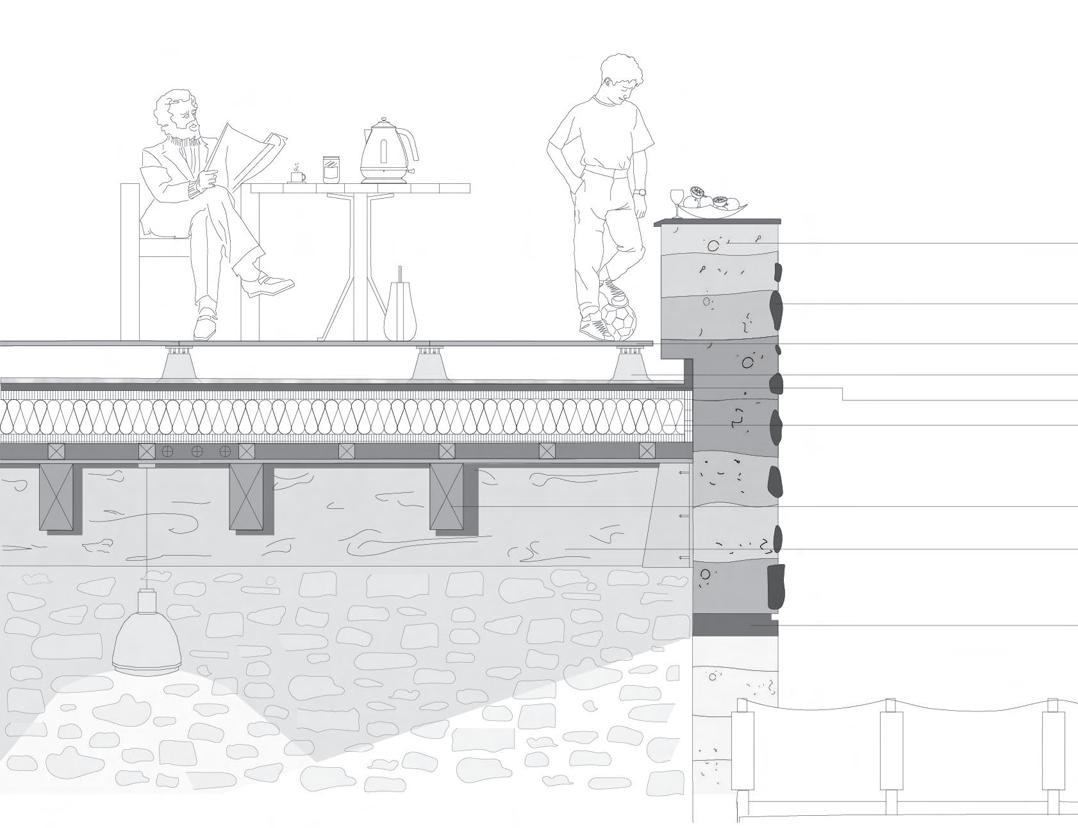

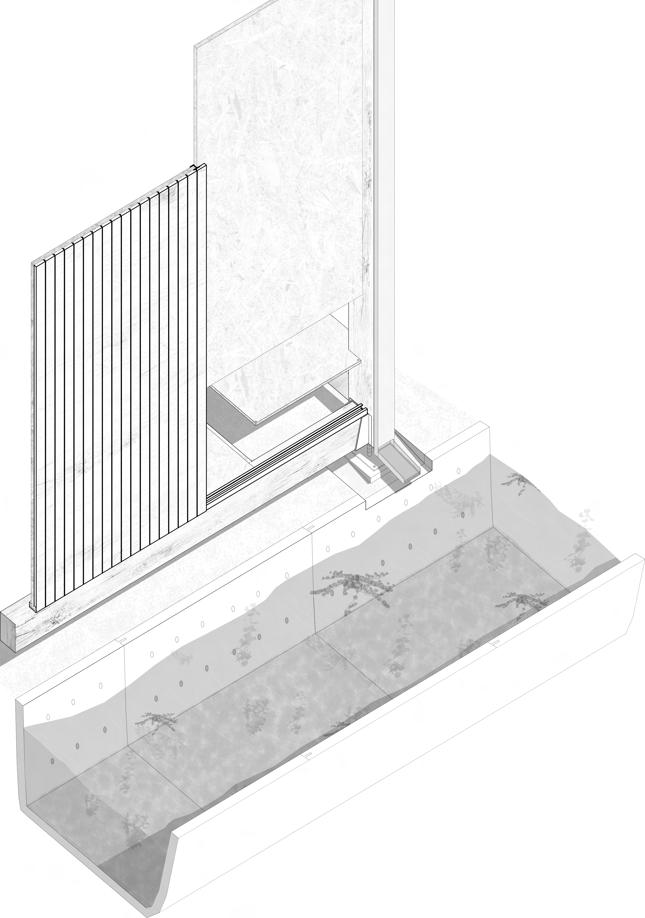

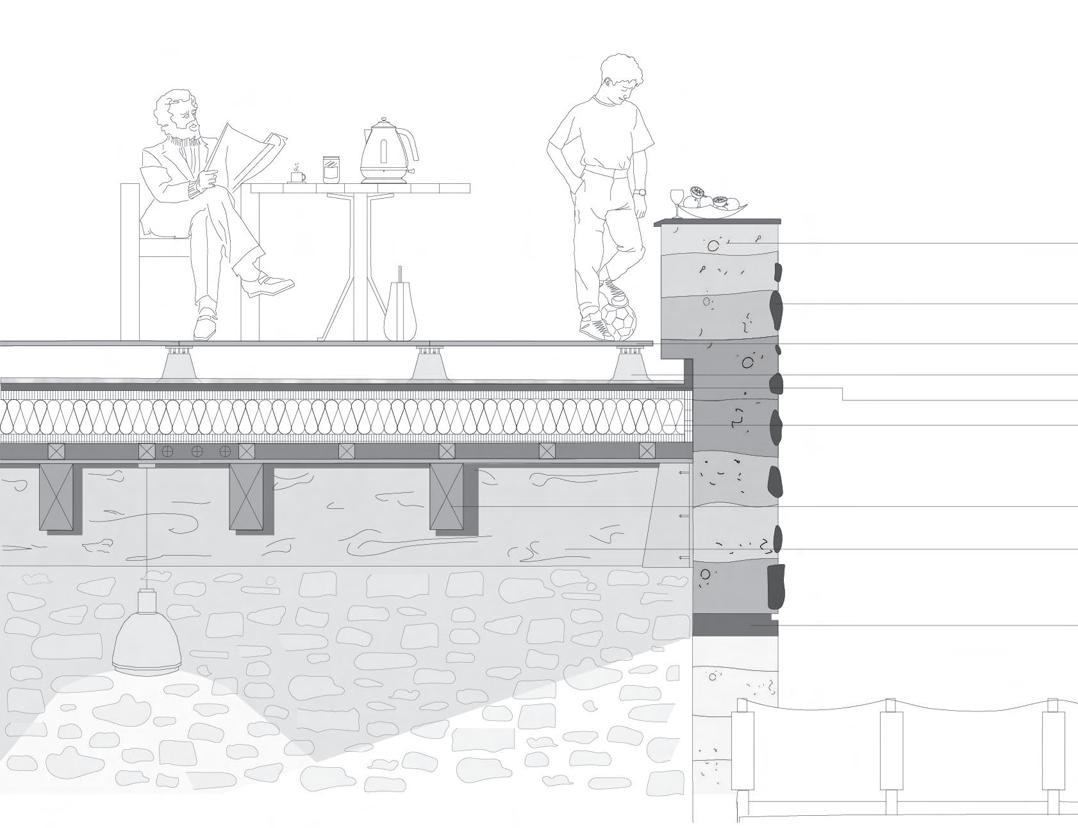

Nos bâtiments se pensent alors comme des pont habités flottant au-dessus des cultures et de l’Artière. Construit directement en zone inondable ses derniers ont pour but de conserver un lien même en cas de crue entre Aubière et le tissu pavillonaire. Ses barettes vont alors accueillir en dessous des habitations une passerelle suspendu sur la structure de manière à se retrouver à fleurs d’eau en cas d’inondation. Au delà de la volonté de proposer un bâtiment perain au regard des risques d’inondation le choix du hors-sol émane également d’une volonté de conserver les espaces agricoles pour les usagers. Les nouveaux habitants pouvant disposer à leur guise des jardins pour leur consommation et la mise en place d’une nouvelle économie circulaire.

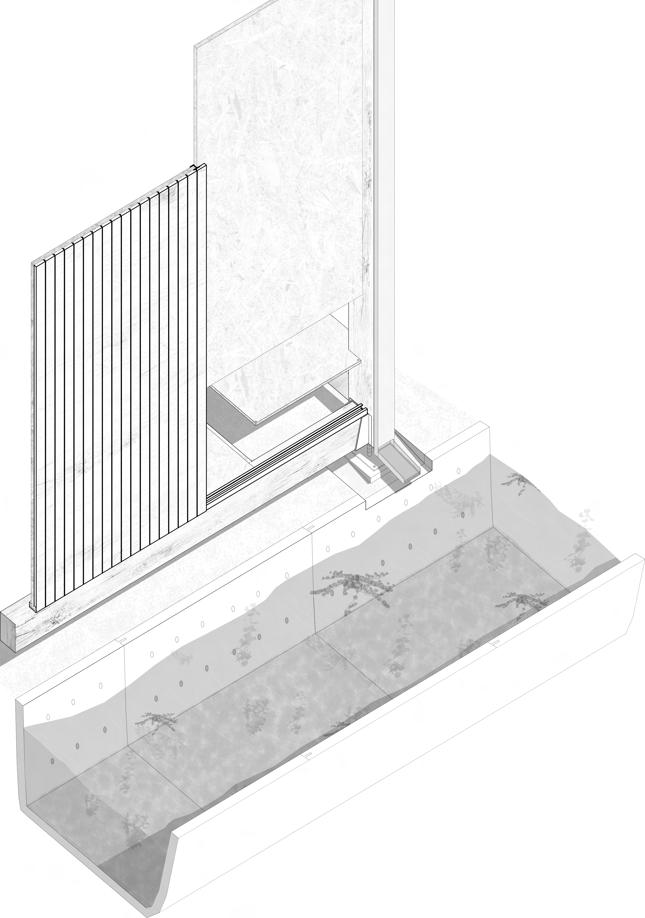

Le projet repose ainsi sur un système de pilotis en acier scellé sur des fondations en bétons pour résister aux montées des eaux. Une majeur partie des IPN utilisés seront réemployé suite à la destruction de certaines zones commerciales autrefois en zone inondable. Cette ossature va être notamment contreventée grace aux circulations verticale et des feuillades. Elle va également permettre d’y fixer des modules démontables avec des espaces de transformations collectifs. À l’image de fumoir et de four commun dont les cheminées vont traverser les salles communes pour les réchauffer. Cette première structure est ensuite mixée avec une structure en bois locale (pectiné) sur laquelle viennent s’appuyer nos charpentes et coursives. Cette structure mixte s’efface quelque peu au-dessus de l’Artière, n’y supportant plus que la passerelle de manière à dégager au sein de ce parc agricole des percée visuelle

Un important travail au niveau de la récupération des eaux pluviales est également mis en place avec nos poteaux en H dont les creux vont accueillir des gouttières. De la même manière les gardes corps en filet de fibre plastique recyclé nous servira d’attrape nuage pour capter les vapeurs. Toute cette eau sera ensuite recueillie dans un canal le long du bâtiment pour alimenter ensuite les espaces agricoles.

Les habitations quant à elles sont pensées en retrait de chaque côté du bâtiment pour avoir à l’arrière, une desserte avec les entrées et à l’avant une coursive filante habitée pour s’ouvrir. L’intérieur des habitations tourne autour d’un bloc eau pour faciliter les évacuations.

Atelier. JD. Prieur / A. Begel / B. Bouchet. Stratégie commune. Godet Louis / Berttinoti Enzo / Chouzenoux Côme / Chemartin Clèment / Fulchiron Xavier. Projet. Chemartin Clèment / Fulchiron Xavier.

17

18

19

20

21

22

LA MANUFACTURE DE LAINE

S E M E S T R E 8

2020-2021.

Manson, Vallée de l’Artière, Puy de Dôme (63), France. 45.745948, 3.022336

La ville de Clermont-Ferrand repose sur une grande diversité de cours d’eau à l’image de la Tiretaine, le Bec ou encore l’Artière. Cependant sa présence, s’est faite au fil du temps de moins en moins perfectible à cause de systèmes de détournement et de canalisation. Une politique de négation qui a inévitablement entrainée une modification des milieux fluviaux et ainsi l’émergence de risque de crue plus ou moins à risque, danger que nous avons étudié dans le cadre de notre stratégie territoriale.

La série de cartographie ci-dessous relate différentes crues identifiée par les plans de préventions locaux. Parmi celle-ci, nous nous sommes particulièrement questionnées sur l’impact potentiel d’une centennale et d’une milléniale à partir du lit de l’Artière. Ce cours d’eau présentant l’intérêt notable de parcourir à la fois des territoires agricoles, pavillonnaires, urbains et des centres-bourgs. Des espaces qui seraient métamorphosés en cas de catastrophe naturelle. Cependant, nous avons pris le parti-pris de penser la crue comme un levier et non une menace.

La forme dessinée par la crue centennale devient alors un support pour créer un corridor biotique mise en place par une déconstruction de chaque urbanité y prenant racine. À travers ce dernier, il s’agirait de régénérer les vivants en créant un nouvel écosystème préservé. Au delà de ça, il s’agit également de mettre en place un certain nombre de manière de faire architecture dans cette zone pour habiter paisiblement la crue. Le risque devenant le paysage d’une nouvelle architecture.

Pour répondre pleinement à la stratégie commune et notamment au besoin de reloger de nombreux habitants clermontois, nous avons tous traiter des projets de logements. Le tout, en y injectant une dimension sociale et économique pour faire face à la radicalité de notre projet et aux coûts d’une telle déconstruction. Chaque projet s’éprend d’un milieu différent, que ce soit sur les ruines d’un centre commercial ou bien une plaine maréchaire.

Notre projet prend ainsi racine au milieu d’un des derniers havres agricoles préservé de ce site. Interstice délimité par le centre d’Aubière, une zone commerciale et des maisons pavillonnaires. Son programme comprend donc le relogement de Clermontois, mais également l’accueil de migrants climatiques fuyant la montée des eaux partout dans le monde.

Nos bâtiments se pensent alors comme des pont habités flottant au-dessus des cultures et de l’Artière. Construit directement en zone inondable, ses derniers ont pour but de conserver un lien même en cas de crue entre Aubière et le tissu pavillonaire. Ses barrettes vont alors accueillir en dessous des habitations une passerelle suspendue sur la structure de manière à se retrouver à fleur d’eau en cas d’inondation. Au delà de la volonté de proposer un bâtiment durable au regard des risques d’inondation, le choix du hors-sol émane également d’une volonté de conserver les espaces agricoles pour les usagers. Les nouveaux habitants pourront alors disposer à leur guise des jardins pour leur consommation et la mise en place d’une nouvelle économie circulaire.

Le projet repose ainsi sur un système de pilotis en acier scellé sur des fondations en béton pour résister aux montées des eaux. Une majeur partie des IPN utilisés seront réemployé suite à la destruction de certaines zones commerciales autrefois en zone inondable. Cette ossature va être notamment contre-ventée grâce aux circulations verticale et des feuillades. Elle va également permettre d’y fixer des modules démontables avec des espaces de transformations collectifs, à l’image de fumoir et de four commun dont les cheminées vont traverser les salles communes pour les réchauffer. Cette première structure est ensuite mixée avec une structure en bois locale (pectiné) sur laquelle viennent s’appuyer les charpentes et les coursives. Cette structure mixte s’efface quelque peu au-dessus de l’Artière, n’y supportant plus que la passerelle de manière à dégager au sein de ce parc agricole des percées visuelles.

Un important travail au niveau de la récupération des eaux pluviales est également mis en place avec nos poteaux en H dont les creux vont accueillir des gouttières. De la même manière, les gardes corps en filet de fibres plastiques recyclées servira d’attrape-nuage pour capter les vapeurs. Toute cette eau sera ensuite recueillie dans un canal le long du bâtiment pour alimenter ensuite les espaces agricoles.

Les habitations, quant à elles, sont pensées en retrait de chaque côté du bâtiment pour avoir à l’arrière, une desserte avec les entrées et à l’avant une coursive filante habitée pour s’ouvrir. L’intérieur des habitations tourne autour d’un bloc eau pour faciliter les évacuations.

Atelier. B. Bouchet / J. Lafond / A. Begel Projet. Fulchiron Xavier.

23

24

25

26

27

28

PROJET STRATE 300

2021-2022. Braga, Minho, Portugal. 44.705062, 2.198239

Le Portugal est un territoire fortement marqué par les vices du capitaloscène. Au fil du temps, et avec l’appui de l’Europe, les industries minières et forestières s’y sont développés jusqu’à complètement métamorphoser son paysage. Parmi les plus importantes, se trouve l’industrie du papier avec l’exploitation massive de l’eucalyptus qui a peu à peu colonisé les sols forestiers au détriment des autres essences locales. Un remplacement qui a entraîné avec lui un important déséquilibre des écosystèmes forestiers, en appauvrissant les sols et en étouffant les autres essences... De plus, l’eucalyptus est également une espèce dangereuse puisque fortement pyrophyte, cette dernière provoquant au Portugal chaque année de nombreux incendies incontrôlables.

Le sud de Braga et plus particulièrement la vallée du Ribera Do Barral ne fait pas exception à cette analyse puisqu’elle est bordée de chaque part par cinq massifs forestiers surpeuplés par l’eucalyptus.

Cependant, pour nuancer notre propos,nous allons identifier l’ensemble des rouages de cette mécanique de risque. Pour ce faire, nous avons imaginé un script relatant un procès, en partant des incendies qui ont frappés la ville de Braga en 2017. Il s’agit de venir accuser les grands exploitants de l’eucalyptus pour les laisser se défendre en dénonçant divers autres facteurs. Parmi ces derniers, on retrouve notamment le grappillage urbain, l’absence de cadastre forestier, les exploitants privés ainsi qu’une mauvaise gestion des effectifs de pompiers.

Face à l’urgence de palier à cette problématique du feu nous avons fait le choix dans un premier temps de rédiger un document cadre à l’échelle nationale. Son application a pour principe de porter un certain nombre d’outils de lutte et de prévention incendie, aux districts des cinq massifs et à leur municipalité. Il comprend notamment un Plan Inter District de Préventions et d’Aménagements Forestiers (PIDPAF). Ce dernier encore à grande échelle prévoit l’ajout d’infrastructure de stockage d’eau, l’ajout de tour de surveillance… Il préconise, à titre d’exemple, le réemploi d’une carrière située au centre des cinq massifs en réservoir d’eau. En parallèle de cet élément, est développé le PPRIF (Plan de Prévention des Risques Incendies Forestiers), à l’échelle communale pour penser l’interface entre l’urbanité et la lisière des massifs.

En nous intéressant précisément au foncier et à la ma-

nière dont se sont urbanisés les coteaux de la vallée du Ribera do Barral, nous nous sommes aperçus d’une limite bâtie. Cette dernière s’élevant plus ou moins à une altitude de 300 m semble marquer l’arrêt de la majeur partie des urbanités. Cette strate va alors devenir le support de notre stratégie de métamorphose paysagère. Bordant, pénétrant ou contournant la lisière, elle va prendre la forme d’un sentier. Son intérêt va être de marquer une limite réelle au grignotage des massifs forestiers, mais aussi de relier l’ensemble des massifs à l’aide d’un vaste chemin. Ce sentier côte 300, s’il est d’abord pensé comme soutien des mobilités douces, sera accompagné sur certaines portions à risque d’incendie d’une piste DFCI pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Son épaisseur et sa morphologie vont se caler sur les réglementations déployées à travers notre cahier de prescription pour lui permettre de s’adapter à son milieu. De la même manière, la strate 300 va pouvoir accueillir différentes attitudes et programmes en fonction des zones dans lesquelles elle évolue.

Son déploiement va intervenir sur deux temps. Le premier, celui de l’urgence, a pour but de répondre à une mise en œuvre technique pour rendre efficient son fonctionnement anti-incendie. La piste DFCI est assise, des bassins de récupération d’eaux aménagés. Perpendiculairement au sentier et en amont des massifs d’eucalyptus, des tours de surveillances sont construites à chaque départ de cours d’eau naturel. Ces ruisseaux vont ensuite être amplifiés en ripisylves grâce à des changements d’essences pour créer des couloirs de fuites pour les vivants en cas d’incendie en direction de la strate 300. Le second temps va, quant à lui, retenir la revalorisation de ce territoire. Il s’agira d’asseoir de nouveaux moyens d’habiter, de se divertir, de pratiquer du sport au cœur d’une forêt changeante.

De cette stratégie verront le jour 4 projets distincts répartis sur l’intégralité de la vallée, disposée de manière variée par rapport à la strate 300. Parmi ceux-ci, on retrouve un projet de caserne (temps 1), un projet de manufacture d’huile d’eucalyptus et de vergers (temps 2), divers programmes de logement en lisière de forêt (temps 2) et enfin un projet de centre sportif et de pôle d’entraînement pour les sapeurs-pompiers. Ce dernier s’étendant sur les deux temporalités et traités par moimême dans le cadre de mon semestre 10.

Atelier. L. Gangarossa / D. Robin / O. Guyon Stratégie commune. Caillère Rachel / Guérineau Adèle / Macabéo Gaëtan / Fulchiron Xavier.

S E M E S T R E 9

29

30

31

32 1 2 3 4 5 6 7 8

SE

DIRIGER REMONTER SURÉLEVER RETENIR ENTERRER FRANCHIR RELIER SILLONNER ACCEPTER SE PROTÉGER MIXER PARCOURIR PRÉLEVER SE DÉPENSER SURPLOMBER RÉVÉLER SE DISTINGUER DIVERSIFIER COUPER TERRASSER SURVEILLER CAPTER STOCKER TRANSPORTER HABITER SE DIVERTIR DONNER À VOIR TRANSFORMER TEMPS 1MISE EN OEUVRE TECHNIQUE TEMPS 2 VALORISATION DU TERRITOIRE

DOMINER

CACHER PIÉGER

Parcour sur la strate 300

Story Board complet : https://issuu.com/xfarchitectede/docs/story_board_5h30_sur_la_strate_300

33

34

CENTRE DE FORMATION DES SAPEURS POMPIERS

S E M E S T R E 10 / PFE (mention très bien)

2021-2022.

Figueirido, District de Braga, Minho, Portugal. 44.705062, 2.198239

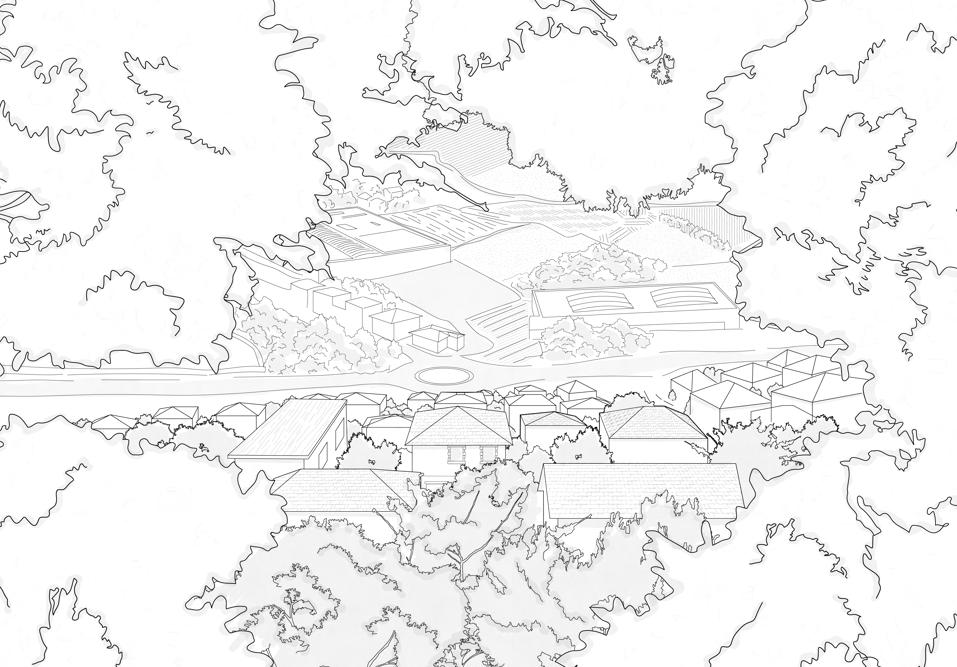

Mon projet s’implante sur les coteaux ouest de la vallée du Ribera Do Baral, versant particulièrement intéressant pour notre stratégie de lutte incendie de par son isolement, par sa séparation avec les autres massifs traités par mes camarades et son manque de ressource en eau. Ce site, non relié à la carrière devenue bassin de stockage est une zone régulièrement impactée par les départs de feu. Plus précisément, mon projet se situe dans la commune de Figueirido, bordée par la strate 300 et traversée par une potentielle ripisylve. C’est un bourg divisé entre du tissu pavillonnaire et du tissu agricole fortement marqué par 3 grandes figures à savoir l’église, le stade de foot et un sanctuaire. Devant l’analyse de site et pour réponde à notre stratégie commune notamment au sujet du manque de formation des pompiers au Portugal, mon travail va se découper en 2 interventions. Un re-dessin de la lisière et la création d’un centre d’entraînement des pompiers couplé à un pôle sportif.

Pour amorcer la métamorphose des massifs forestiers et répondre au risques incendies, je vais mettre en place autour de la strate 300 une poche vierge de 50m d’épaisseur. Cette dernière va consister à séparer les forêts d’eucalyptus en deux par une coupe ras, pour éviter la propagation des incendies de l’amont vers l’aval et jusqu’aux villages en bordure de lisière. Cet entredeux massif va servir à appuyer le sentier côte 300 en y intégrant une piste DFCI, des chemins de parcours et surtout en l’agrémentant de pavillons d’architecture. Ainsi une série d’ouvrages sportifs (saut en longueur, cercle de dance…) et des zones de repos vont voir le jours selon des formes et des principes variés. Chaque intervention proposant une implantation, un cadrage et un programme différents, au frais et à l’ombre des arbres. De plus, les socles de ces architectures vont également proposer des moyens de stockage d’eau. Certains accueillants des citernes enterrées mise à disposition des pompiers et d’autre des bassins moins profond pour humidifier la forêt.

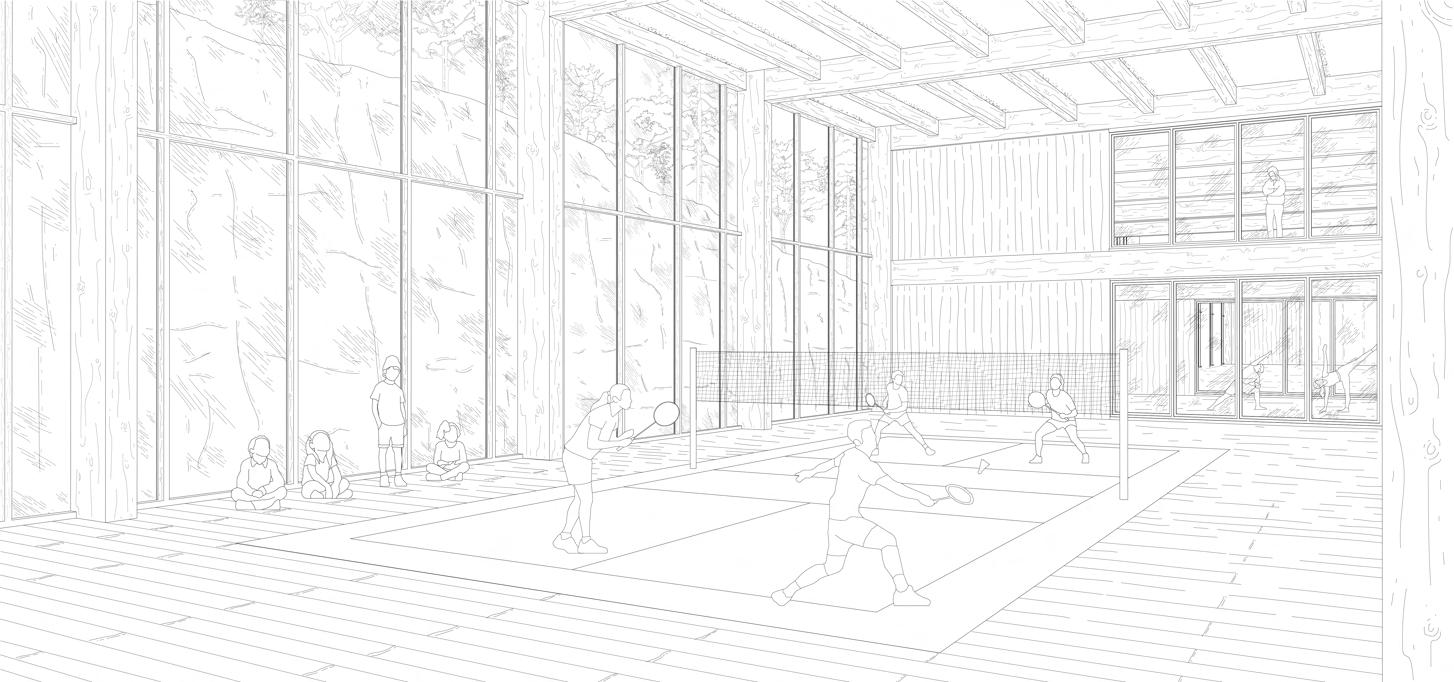

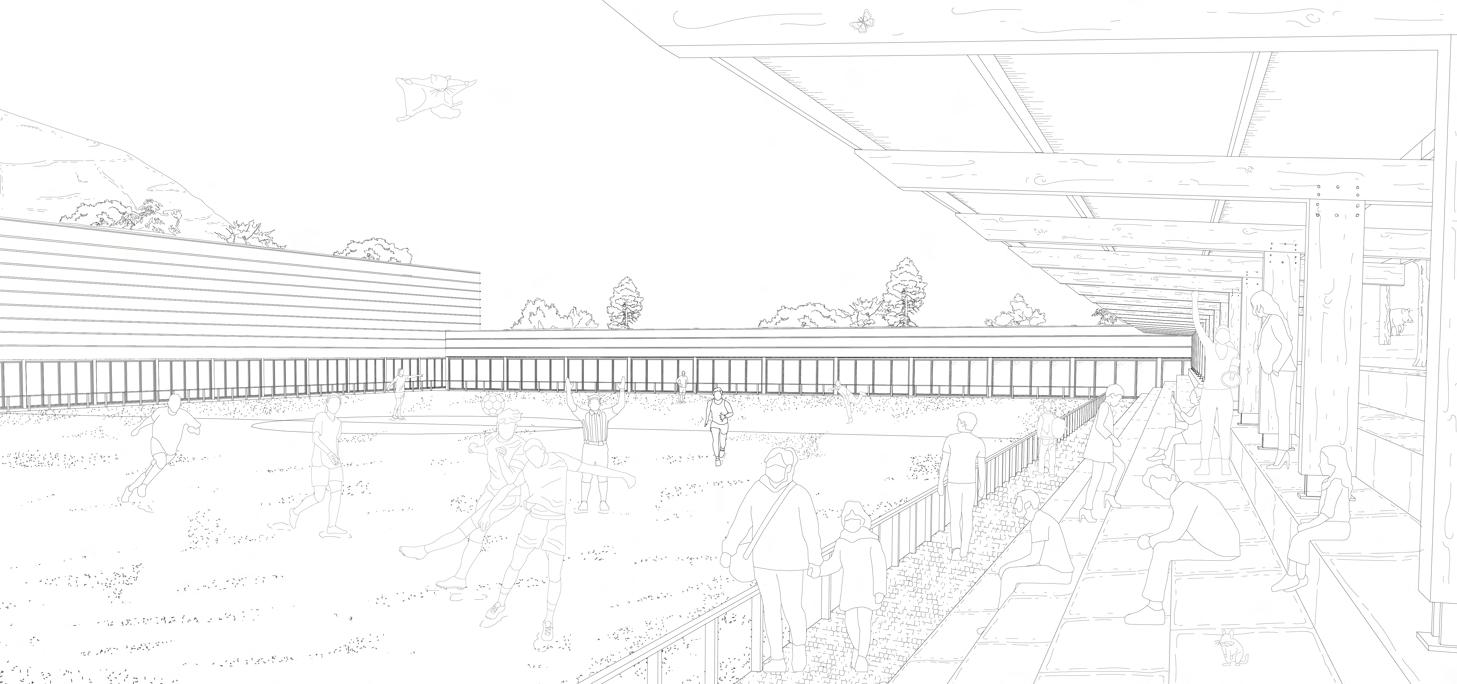

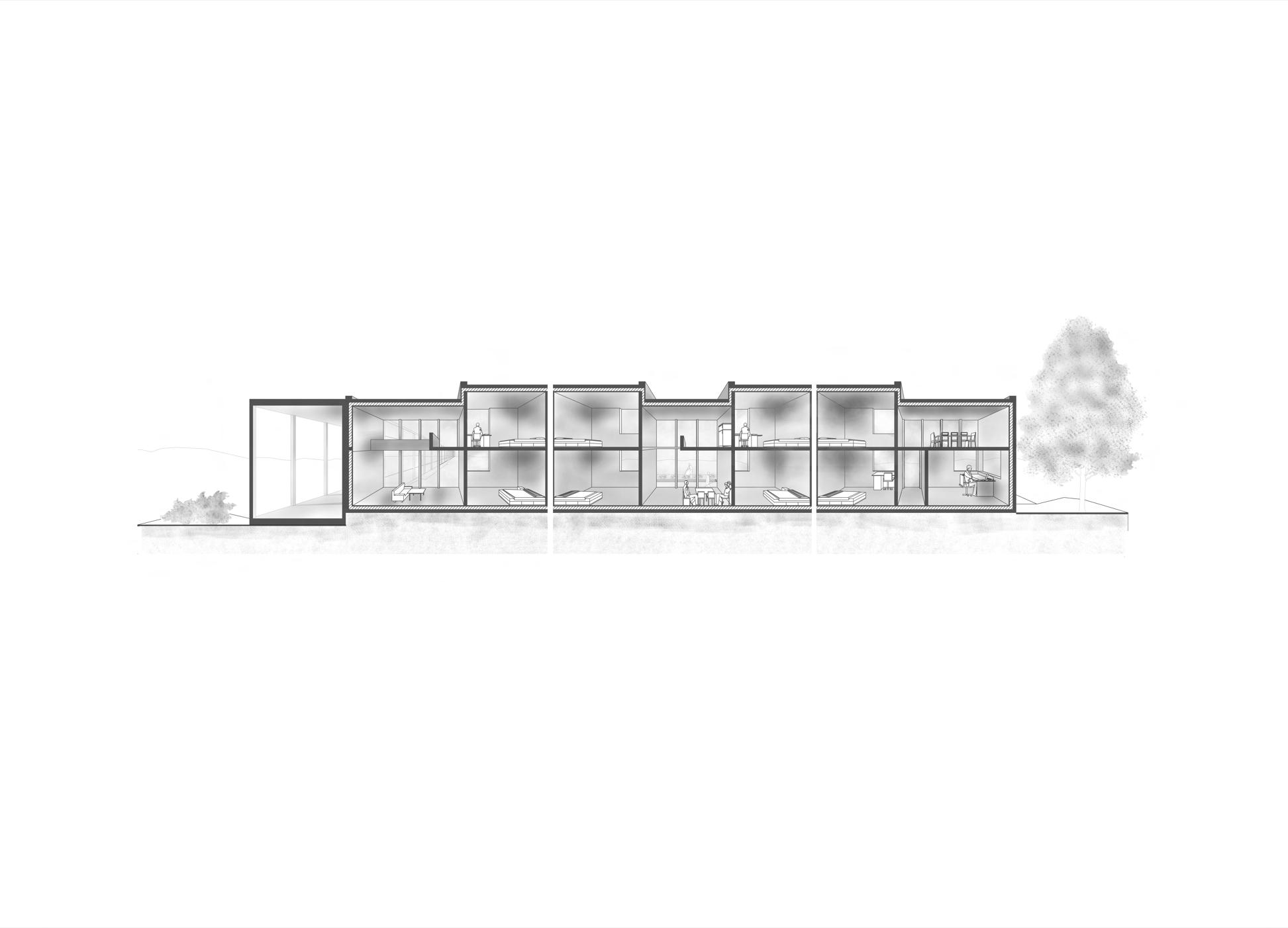

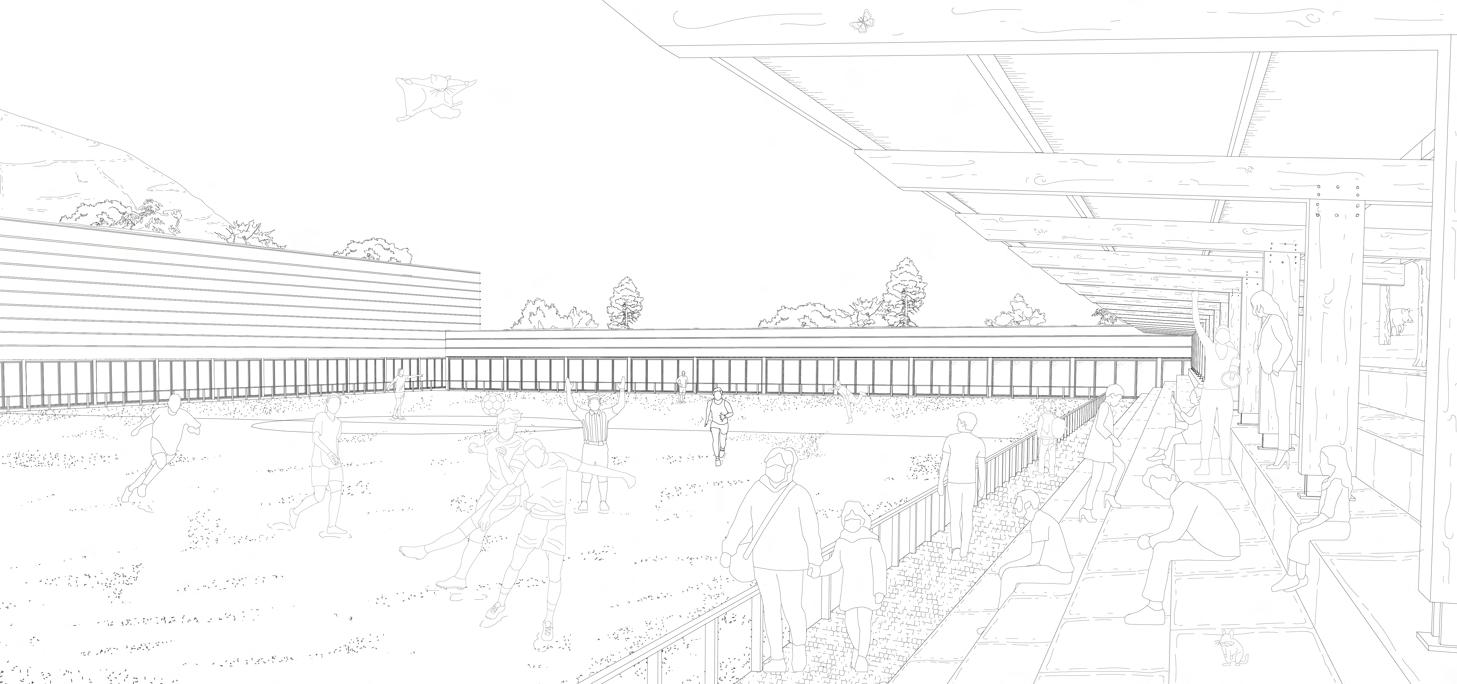

Au milieu de ce nouveau parcours de santé est développé le projet principal, son emplacement est pensé de telle manière à ce que sa toiture praticable se retrouve à fleur avec le sentier. Il se développe tout autour du stade de foot de manière à appuyer un peu plus le caractère central de ce lieu. J’interviens sur trois cotés du terrain, le long d’un affleurement rocheux, autour du terrain intérieur et dans la pente en bord de forêt. Le dernier coté est déjà naturellement fermé par la pente

et est parallèle au sentier. Les façades de chacune de mes interventions vont être pensées de façon homogène avec une unique trame de poteau, tous les 6m, visible de l’extérieur en front bâti, transparence ou recul. Le bâtiment principal qui regroupe le pôle sportif et le centre de formation se situe le long de la falaise.

La partie la plus importante de mes recherches a été portée sur le travail des façades cherchant un dialogue différent pour chacune avec la roche. La façade avant, qui tourne le dos à l’affleurement, se veut faussement massive et monolithique avec un remplissage en parement pierre entre les portiques bois. Seul le Rdc présente des ouvertures. Le parement pierre repose sur une structure bois secondaire laissée à nue à l’intérieur, laissant filtrer l’air et la lumière. Des clins renforcent cette porosité et projettent des ombres sur la façade renforçant l’horizontalité du bâtiment. La façade arrière faisant face à la falaise est traitée au contraire, toute en transparence. Un mur rideau dressé sur 3 étages permet des entrées de lumière généreuses, apport en luminosité renforcé par la présence entre la roche et la façade d’un bassin d’eau réverbérant la lumière. Les deux façades se prolongent dans les gardes corps.

Le projet dispose de deux entrées, une par le toit depuis le sentier et l’autre par le terrain de foot. Les deux sont reliées par une unique rampe en béton desservant les étages grâce à des passerelles et courant le long de la façade monolithique. Les circulations sont toutes intérieures, mais non isolée, elles sont éclairées naturellement en transparence des salles de sports par la façade nord (coté falaise) et grâce à une immense faille zénithale. Les différents espaces desservis sont tous contenus dans la trame structurelle, soit entre 2 trames, soit entre 3 trames de poteaux. Seul l’amphi et l’accueil dérogent à cette règle à chaque extrémité du bâtiment. Des jeux de niveaux sont aussi recherchés avec certaines salles enterrées (piscine, ring de boxe) et d’autres en double hauteur (mur d’escalade, terrain de squash…). Les jeux de niveaux permettent, grâce à des ouvertures larges, de nombreux jeux de transparence sur les autres salles et sur les circulations.

Pour ce qui est des autres interventions, le terrain d’entraînement est rhabillé selon les mêmes règles et de nouvelles tribunes sont ajoutées dans la pente. Les gradins sont des blocs de pierre massives sur lesquels repose la même trame de poteau soutenant une toiture en lauze.

Atelier. E. David / A. Delziani / J. Lafond / P. Dufour Projet. Fulchiron Xavier.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Arrivée à Figueirido par la strate 300

Story Board complet : https://issuu.com/xfarchitectede/docs/ story_board_arriv_e_figueirido_par_la_strate_30

45

46

La colline d’Erevan

Optionel

2020-2022. Kond, Erevan, Arménie. 40.182093, 44.502421

Erevan, ancienne capitale des républiques fédérées de l’Union Soviétique, est une ville particulièrement fracturée entre un passé riche et un futur précaire. Tout au long de la période soviétique, la ville s’est développée au rythme d’une croissance exceptionnellement rapide. Son centre ville notamment est extrêmement intéressant a étudier pour son architecture monumentale léguée par la Russie. De la même manière, d’un point de vue urbain, Erevan tire profit de la richesse et de la rigueur de son plan proposé par l’Architecte arménien Tamanian. Au delà de ça, les abords proches de la ville ont souffert ces dernières années de la guerre et d’une pauvreté croissante depuis le détachement au gouvernement russe. Ainsi, le monumentalisme soviétique se mélange au bidonville de Kond, plus ancien quartier d’Erevan. L’objectif de notre proposition est de retrouver du liant entre ses deux visages que tout opposent.

Nous sommes partis du plan de Tamanian, tracé qui n’a pas été abouti dans la réalisation. Nous l’avons étudié pour comprendre le dessin des axes routiers, des parcs, des logements…Le plan est très intéressant car il se structure autour des courbes topographiques et s’adapte parfaitement à la géologie du territoire. Nous avons donc tenu à retrouver les mémoires de ce tracé en l’adaptant aux nouveau tissus urbains, à ces nouveaux habitats sur la périphérie d’Yerevan.

Yerevan est marqué par une couronne végétale aujourd’hui fragmentée qui structure l’enceinte de la ville, par des axes majeurs comme l’avenue Nord et l’avenue du Parc Manoukian. Pour retrouver la continuité de l’anneau végétal imaginé par Tamanian, nous avons décidé de redessiner cette trame. Elle se matérialise par la modification des voiries : en sortant les routes de la trame verte pour diviser les circulations rapides (voiture) et lentes (piéton), la création d’espaces publics, et la plantation de végétation entre les bâtiments. Pour préserver le plus d’habitats possible, nous avons décidé de ré-investir les interstices urbains avec de la végétation dense ou des espaces publics. Cela permet réduire la température en ville avec la création de canopée naturelle et de retrouver une structure stable dans les sous-sol. Cela permet de réduire la sécheresse en ville et de retrouver de l’eau. Au sein de cette trame, nous retrouvons différentes interventions plus ou moins importantes, avec différents tissus, -urbain dense (tour), culturel, informels.

Dans le premier cas, les ouvrages importants comme le parlement, les ambassades, les tours d’immeuble R+3 voir plus, ne seront pas détruit. La densité des habitats informels qui se sont insérés dans les interstices et bloquent une lecture claire de l’espace urbain seront remplacés par une végétation dense. Pour le tissu culturel, l’enjeu était de donner de la visibilité aux ouvrages historiques qui caractérise Yerevan en retravaillant les sols autour de l’église, la poste, l’hôtel et du parc Manoukian. Pour amplifier le tracé, nous créons un aqueduc qui accompagne le parcours du parc vers l’église. Il se structure en trois niveaux: les équipements publics au rez-de-chaussée dans le prolongement du vernissage qui accompagnent la place et ponctuent la promenade dans le parc. Ils se fixent sur la trame structurelle de l’aqueduc et peuvent être modulés en fonction des usages souhaités.

Le deuxième niveau est marqué par des réservoirs d’eau qui permettent de stocker l’eau de la pluie. Un système de trop plein permet d’alimenter les bassins de la place avec des cascades et l’eau contenue permettra d’abreuver la ville en cas de sécheresse.

Le troisième niveau est une passerelle qui sert à la récupération de l’eau avec un système de filet emprunté aux civilisations marocaines qui permet de capter l’eau, la brume pour alimenter les réservoirs. La circulation piétonne se situe entre deux rigoles. Elle relie la vue du mont Ararat à la poste.

La dernière zone dans laquelle nous intervenons est dans le quartier de Kond. Nous rajoutons du végétal en détruisant les habitations les plus précaires et sur les coteaux qui sont des zones non-constructibles. Le quartier sera donc entouré et structuré par la trame végétale. Nous proposons un nouveau système d’habitation pour remplacer les habitations trop précaires. Le quartier est caractérisé par des murs en pierre. Nous réutilisons donc cette figure urbaine pour structuré le nouveau quartier et faire circuler les réseaux d’eau et d’électricité. A ces murs, s’accrochent de nouvelles habitations qui peuvent être auto-construites par les habitants. Nous ne cherchons pas à les expulser de leur territoire car nous trouvons leur mode d’habitat intéressant, mais nous proposons simplement de restructurer l’espace.

Atelier. Y. Cottier. Projet. Rigaud Manon / Fulchiron Xavier.

47

49

50

Les damnés de la terre

Mémoire

2020-2022.

Le point de départ de ce mémoire réside dans mon amour pour le cinéma et les questionnements que ce dernier à fait germer en moi. Au fil de visionnages variés et curieux de film comme Mississipi Burning, la naissance d’une nation, Fuacomore… j’ai exploré sans réellement le savoir, la thématique de la sous-représentation des minorités dans le paysage audio-visuel. Ligne directrice que j’ai tenté dans l’ensemble de mes études d’interroger par le prisme de l’architecte que je considère comme doté d’une responsabilité sociale vis-à-vis de la société dans laquelle il se projette. Ses créations pouvant inclure et regrouper, aussi bien qu’exclure et invisibiliser certains individus. C’est ainsi que «Le peuple de la rivière Kattawapiskak» débouchait sur mon rapport d’étude de L3 au sujet de la colonisation du Canada et la lutte menée par les autochtones pour conserver leur patrimoine architectural. Et de la même manière que «Fuacomore» m’a poussé à traiter dans mon mémoire de l’accueil des réfugiés sur le territoire français.

Ce mémoire pose lors la question suivante : «En quoi l’architecte est-il concerné par l’hospitalité et l’accueil des migrants ?», le choix de concentrer mon regard uniquement sur les migrants vient surtout du contexte actuel puisque nous atteignons chaque année de nouveaux piques migratoires. Un phénomène qui, en vue de la crise climatique actuelle, semble ne pouvoir que croître. Pour bien cadrer mon écrit selon le regard d’un étudiant en architecture, j’ai souhaité thématiser mon sujet sur la spatialisation, décision prise au détour d’une citation de Michel Agier relevant que «les camps ne sont jamais cartographié». Cette thématique va se développer autour d’une notion bien particulière à savoir l’Hospitalité.

Pour réussir cette spatialisation, je me suis particulièrement appuyé sur les nombreux écrits du romancier de fiction Alain Damasio. Ce mémoire se découpe alors en 3 parties. La première intitulée «Le Dedans», s’attarde sur la notion du camp de réfugié, retraçant les origines de ce mot, son évolution au fil du temps ainsi que sa dimension quasi carcérale. Elle est également l’occasion de questionner un premier grand cas d’étude autour de

la figure de Calais, en l’étudiant à travers des récits et des relevés. Le Dedans est ainsi l’occasion de démontrer que la figure du camp balance entre privation, surveillance… et appropriation par ses habitants. La deuxième partie s’intéresse ensuite au «Dehors», quittant la notion de camp pour la ville, ses ruelles et ses campements de fortunes. Un second grand cas d’étude portera ici sur l’analyse du Grand Hôtel à Paris, symbole d’accueil et d’hospitalité en France. Ce projet mené en partie par le collectif d’architectes PEROU sera mis en opposition à l’invisibilisation des migrants au sein de la capitale. Rejet pointé du doigt par des dispositifs urbains inhospitaliers comme décrient par Michel Agier dans ses textes au sujet de l’architecture du mépris. Enfin la partie finale entreprend de relever et d’analyser brièvement différentes architectures porteuses d’hospitalité.

En parallèle de cette spatialisation faite dans la division de mon mémoire, cette dernière se prolonge dans un relevé au sein même de mon écrit, des différents mots utiliser justement pour spatialiser mes propos. Ce travail m’a alors mené vers la création d’un glossaire montrant un écart important dans le vocabulaire utilisé par les architectes/urbanistes/sociologues… et par les migrants eux-mêmes. Au-delà de ce glossaire la spatialisation m’a poussé à réaliser des relevés, des cartes, des axonométries pour mieux comprendre les flux et les déplacements dans le Dedans comme le Dehors.

L’ensemble du mémoire vise au final à analyser des situations pour déterminer des pistes vers l’hospitalité à suivre sans toutefois prétendre à régler la crise migratoire d’un simple geste de la main. Parmi les pistes architecturales explorées, nous retrouvons entre autres les suivantes : L’importance de la notion d’enceinte et surtout de son utilisation perméable loin du système carcéral pour protéger les migrants sans les contraindre. Le retrait de l’architecte par rapport au projet pour laisser le migrant intervenir au cours du processus. Ou encore le laisser part à l’appropriation avec une architecture fini mais malléable et évolutive.

Atelier. L. Gangarossa / A. Begel. Ecrits. Fulchiron Xavier.

51

48

53

Relevé d’une cabane de Calais 54

55

«

Relevé du plan de l’appartement d’Aimée

Je crois qu’il se trouve bien ici, il est comme chez lui. Sa place préférée le soir c’est d’être allongé sur le canapé avec le plaid sur lui et regarder la télé. [...] Le plaid, ça oui, il se l’est vite approprié. C’est une de mes petites filles qui me l’a offert pour Noël. Et je lui ai bien dit : « Regarde ce que Emma nous a offert ! »«Ils peuvent rester là, comme ils restent toute la semaine dehors, dans le froid sous la pluie, ils ont envie que d’une chose c’est de ne plus bouger. Les rideaux peuvent être fermés pendant toute la journée, même s’il fait beau, ils sont dans le noir, à la limite, ils dorment, ils se reposent, ils écoutent de la musique, donc oui je vais pas... C’est une adaptation. Ils s’approprient l’espace quoi.»

«Vous voyez qu’il y a une carte du monde sur le mur. Chaque fois qu’on entend à la télé les informations, parler d’un pays, on le situe sur la carte. »

(Témoignages recueillis par le Collectif PEROU)

56

57

58