全方位視野 科技人關懷 什麼是《歐洲綠色新政》? 兼顧社會和生態的 淨零新思維 氣候變遷對於全球帶來嚴峻衝擊,世界各國也紛紛規劃「2050淨零排放」的因 應策略。歐盟(European Union, EU)提出的《歐洲綠色新政》(The European Green Deal )內容涵蓋層面廣泛,包含能源、經濟、建築、運輸、農業、生 態、環境等。透過明確揭示政策指標與策略路徑,鼓勵全民參與、強調經濟 社會發展需兼顧環境生態平衡,《歐洲綠色新政》裡面還提到了哪些目標呢? (5版) SciTech Reports 科技 報導 487 2022 7月號 每月15號出刊 scimonth.com.tw 科學月刊姊妹刊物 創刊於1982年 05 科技人文 2050 淨零排放新思維 解析《歐洲綠色新政》 11 重磅快評 期刊影響因子對教職升等比重 太高?學術成就該如何評估? 14 科技智財 「設計專利」不只看圖也看 字?文字內容如何影響專利範 圍解釋 科學月刊 7 【永續發展 ft. 基礎科學】上市! 當期介紹請見 36版 No. 21 書適圈 有相關就互為因果關係嗎? 《因果螺旋》 25 動態時報 可運作 30 年,鈣鈦礦太陽能電池 技術達新里程碑 27 動態時報 臺大化學所劉如熹探討螢光粉演進 榮登《化學評論》 2022年7月15日 (123RF) ( USD677946 ) 17 科技人文 核融合技術終於有新突破? 簡介「晶格束縛核融合」

5 SciTech Reports 科技人文 王彬墀/財團法人台灣永續能源研究基金會副執行長、中原大學環境工程系兼任助理教授 周麗芳/財團法人台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續研訓中心秘書長、政治大學財政系教授 盧芬絹/政治大學綠色能源財經研究中心研究員 2050淨零排放新思維 解析《歐洲綠色新政》 氣候變遷對全球帶來嚴峻衝擊,各國紛紛採行「 2050 淨零排放」因應策略。臺灣於今( 2022 )年 3 月 30 日 正式公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」, 期望與世界共同邁向 2050 淨零轉型。環顧國際趨勢, 歐盟( European Union, EU )自詡為淨零排放與永續 發展的全球領導者,本文將透過歐盟 2050 淨零排放新 思維,解析《歐洲綠色新政》( The European Green Deal)內容,供臺灣社會各界參考。 歐盟2030年氣候目標與政策工具 歐盟執委會( European Commission )於 2019 年 12 月 11 日發布《歐洲綠色新政》,以永續發展與人民福祉 作為公共政策核心,希望能帶動歐盟轉型成為公平包

中華郵政北台字第1461號 執照登記為雜誌交寄 行政院新聞局登記局版台誌字第3034號

單 本:100元 訂 閱:全年12期1000元

劃 撥:0018482-3 科學月刊社

主 辦:台北市科學出版事業基金會

出版者:科技報導雜誌社

發行人:張之傑

執行總監:趙軒翎

總編輯:林翰佐

副總編輯:趙軒翎 李依庭

編輯委員:王文竹 王伯昌 曲建仲

江建勳 李志昌 李精益

阮明淑 周鑑恆 林秀玉

林宮玄 邱韻如 金升光

金必耀 門立中 紀延平

范賢娟 倪簡白 高啟明

高憲章 張大釗 張敏娟

陳妙嫻 陳彥榮 陳鎮東

單維彰 景鴻鑫 曾耀寰

程一駿 程樹德 黃正球 黃相輔 楊正澤 葉李華

《歐洲綠色新政》涵蓋層面廣泛,包含能源、經濟、建築、運輸、農業、 生態、環境等。透過明確揭示政策指標與策略路徑,鼓勵全民參與、加速 綠色轉型與財務融資、促進經濟成長與資源耗用斷鏈,並且強調經濟社會 發展需兼顧環境生態平衡。此新政不僅要保護、保存並提高歐盟的自然資 本,降低環境風險與氣候衝擊,更要維護人民的健康及福祉,達到「不遺

6 科技報導 科技人文 容、低碳永續、繁榮競爭的新經濟體。 2030 年的氣候目標要比 1990 年減少 至少 50 ∼ 55 %排放量,至 2050 年,歐盟不僅要達到淨零排放,更要成為全 球第一個氣候中和(climate neutrality)的大陸。 歐盟於 2020 年 3 月提出《歐洲氣候法》( European Climate Law ),藉以宣 示 2050 年達成氣候中和的決心,所有歐盟政策與產業行為皆須遵循。此 外,歐盟也採行多項政策工具,包括:碳邊境調整機制、《能源稅指令》 (Energy Taxation Directive, ETD)、《再生能源指令》(Renewable Energy Directive, RED)、《能源效率指令》(Energy Efficiency Directive, EED)、 海運永續燃料政策、空運永續燃料政策、排放交易制度(擴大適用範圍至 電廠、工業、航海業、航空業、道路運輸、建築物)、社會氣候基金、替 代燃料基礎設施條例、土地利用與林業農業條例、減排努力分享條例、汽 車貨車二氧化碳排放標準、歐盟森林策略等。前述歐盟政策工具的作用在 於藉此推動全球氣候行動,改變經濟投資與社會氛圍,讓所有人享有低碳 節能的交通運輸;並且領導世界引爆第三次工業革命,讓能源系統更加潔 淨環保;翻新建築以實踐綠色生活,與大自然共生以保護地球與民眾健康。

漏任何人」(No One Is Left Behind)的政策初衷。 《歐洲綠色新政》包含八大構面,下文將逐一探討。 構面一:達成2030年 與2050年氣候目標的抱負 歐盟已啟動符合氣候中和目標的經濟 轉型,在1990∼2018年間,已減少溫 室氣體排放 28 %,經濟成長率則達 61%。然而以既有的政策力道,估計 至2050年僅能減少60%的溫室氣體排 放,故未來10年的減排策略革新已迫 在眉睫。歐盟執委會在去(

對所有氣候政策工具進行盤點與檢 討,並提出必要修法,例如「排放 創刊於公元1982年1月

2021)年

特約編輯:陳亭瑋 美術編輯:黃琳琇 業務專員:廖本翔 整合行銷專員:林承勳 財務顧問:江旻壕 社 址:臺北市羅斯福路三段77號7樓 電 話:(02)2363-4910 傳 真:(02)2363-5999 E-mail:scimonth@scimonth.one 印 刷:赫偉有限公司 廣告索引 貝克曼........................ 2 錫昌 3 BD............................ 4 雙鷹 5 暢鴻生技 9,33 益弘 13 尚偉 16 玉山生醫 20 日龍......................... 26 牟博科技..................... 30 人事廣告 35

廖英凱 管永恕 劉宗平 蔡兆陽 蔡孟利 蔡振家 鄭宇君 鄭運鴻 韓德生 嚴如玉 嚴宏洋 蘇逸平 主 編:羅億庭

7 SciTech Reports 科技人文 交易制度」(Emissions Trading System, ETS)擴大產業 適用對象;確保有效的「碳定價」(carbon pricing), 引導消費者與生產者行為改變,加速永續的公共投資 及民間投資;另修正《能源稅指令》,將賦稅與氣候 目標相結合。 此外,也採取政策降低「碳洩漏」( carbon leakage ) 風險。「碳洩漏」意即其他國際夥伴若未施行歐盟的減 碳政策,歐盟境內的排碳產業將有可能轉移到其他減碳 管制較為寬鬆的國家,或是歐盟境內的產品被其他高碳 排產業的進口產品所取代。如此,全球溫室氣體將無法 減量,也讓歐盟以及遵循氣候目標的產業遭受競爭威 脅。因此,為降低「碳洩漏」風險,歐盟執委會將針 對特定產業提出「碳邊境調整機制」( Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM ),以確保進口產品 價格能如實反映碳排放。初期將對五類高碳排進口產 品:鋼鐵、水泥、肥料、鋁和電力課徵「碳關稅」。 這個措施的設計,符合世界貿易組織的規範及歐盟的 國際義務,也將是歐盟以「排放交易制度」處理「碳 洩漏」風險的替代措施。 構面二:提供無汙染、可負擔且安全的能源 要達到 2030 年與 2050 年的氣候目標,能源系統去碳 化政策至關緊要。歐盟各經濟產業所生產與使用的能 源,占歐盟溫室氣體排放 75 %以上,改善能源效率 可說是當務之急。目前歐盟的發電須擴大使用再生能 源,並逐步停用煤炭與天然氣發電;同時還須兼顧確 保能源 供應的安全,且成本消費者與 產業部門都要負擔得起。在邁向氣候 中和的轉型過程,也需要建置智慧基 礎網絡,加速廣佈創新科技與基礎設 施,例如:智慧電網、氫網絡、碳捕 捉、碳封存與再利用、儲能設備等。 有些既有基礎設施與資產設備,則需 進行升級,以符合氣候目標,並增加 「氣候韌性」(climate resilience)。 再生能源在潔淨能源轉換上扮演極重 要角色。因此,增加離岸風力發電有 它的必要性,更要建立會員國間的區 域合作機制。再生能源、能源效率與 其他跨產業永續方案的智慧整合, (資料及圖表來源:European Union, 2021;王彬墀、周麗芳與 盧芬絹翻譯製作) 歐盟2030年氣候目標與政策工具 歐洲綠色新政 (資料及圖表來源:European Commission, 2019;王彬墀、 周麗芳與盧芬絹翻譯製作)

構面三:推動無汙染及循環經濟的產業

為解決自然資源過度耗用所衍生的環境危機,歐盟推 出「循環經濟行動計畫」( Circular Economy Action Plan, CEAP ),對於能源密集產業如鋼鐵、水泥、化

學品等價值鏈( value chain ),優先進行去碳化及現

代化;而對於資源密集產業如紡織、建築、電子、塑

膠等,則須妥善處理添加的微塑膠及釋放出的塑膠。

8 科技報導 科技人文

將有助於以最低成本來達到能源系統去碳化。未來再 生能源成本透過研發快速降低,再結合政策的支持方 案,將能降低家庭使用再生能源的費用。隨著能源成 本提高,可能導致有些家庭無法負擔能源支出而面臨 「能源貧窮」( energy poverty )問題,相關政府機構 也該面對、解決,以確保人民的基本生活水準,例如 提供財務資助機制、補助家庭整修住宅、降低家用能 源負擔、或協助改善環境設備等。

為了降低產品「漂綠」打著環保的旗子,但卻做出相反 行為的風險,數位化機制將提供大眾可信賴、可比較及 可供驗證的商品資訊,協助消費者做出永續友善的消費 選擇。例如產品電子護照可提供產品來源、成分、維 修、拆除及廢棄回收等資訊。這將促成新的商業模式, 防止對環境有害的產品出現在歐盟市場,並加重產品製 造商的綠色責任。此外,永續產品政策也應該重視廢棄 物減量,並恢復廢棄物的經濟價值,進而開展出一個次 級原物料及副產品的蓬勃市場。歐盟執委會將與產業通 力合作,支持無汙染煉鋼的創新技術,並在 2030 年前 達到零碳煉鋼的製程,並推動「電池策略行動計畫」 (Strategic Action Plan on Batteries),期望建立安全、 循環與永續的電池價值鏈。 構面四:提高能源效率的建築與翻修 雖然建築物的興建與翻修,需耗用大量的能源與礦產 資源,例如砂石及水泥等,但建物翻修不僅能降低能 源費用支出、減緩能源貧窮的問題,還可振興建築 業,帶動中小企業發展,增加當地的工作機會。建物 約占總能源消耗的 40 %,現在歐盟會員國每年的建物 翻修率約為 0.4 %∼ 1.2 %,這個比率仍需大幅提升,才 能達到歐盟所設定的能源效率及氣候目標。 歐盟建立一個公開平台,集結建商、建築師、工程師 與地方政府,共同解決建物翻修的瓶頸與障礙。這個 倡議翻修的提案,在「投資歐盟計畫」( InvestEU ) 下,建立創新的財務資助機制,讓民間業者或能源服 務廠商能推出具有能源績效的翻修案,並鼓勵較大區 塊的建物整合翻修,以達到經濟規模。尤其,社會住 宅的翻修也受到重視,要幫助弱勢家庭的能源負擔, 以及協助學校與醫院的翻修;建物整建翻修後提高能 源效率所節省的經費,也能回饋到教育與公眾健康。 構面五:加速轉型至永續與智慧的運輸 運輸約占歐盟溫室氣體排放的 25 %,若想達到氣候中 和目標,在 2050 年前須減少運輸部分約 90 %的排放 量,舉凡公路、鐵路、空運與水路運輸皆須降低排放 量。歐盟執委會於 2020 年起採行永續與智慧的運輸策 略,因應前述挑戰。首先,運輸價格須反映它們對環 境與健康的外部成本,建立有效收費機制。依據《能 源稅指令》修正法案,化石燃料的補貼應當終止,檢 討包括空運及海運燃料的現行免稅規定;歐洲排放交 易制度也需要擴大適用範圍,將海運納入其中,並取 消原分配給空運的免費排放配額。 歐盟也預備同步增加生產與布署使用於運輸的永續替 代燃料,預計在 2025 年以前,設置 100 萬個公共充電 站,將供給 1300 萬輛零排放或低排放車輛。歐盟執委 會將儘速籌資,援助公共充電站站點不足的缺口,特 別是長途旅行所需,以及人口稀疏地區。在道路運輸

「循環經濟行動計畫」提倡具有永續產品政策、有助 節能減碳、提供平價消費、是一種創新的商業模式。 循環經濟強調零廢棄,鼓勵減少使用( reduce )、重複 使用( reuse )、回收再利用( recycle ),也包括了普 及租用與共享機制。

9 SciTech Reports 科技人文 方面,歐盟執委會將針對燃油汽車訂定更嚴格的空汙 排放標準,並考慮將道路運輸納入歐洲排放交易的適 用範圍。在海運方面,歐盟執委會也將訂定製造汙染 船隻靠近歐盟港口的相關規定,包含靠岸船隻必須使 用岸邊電力。在空運方面,歐盟執委會也將著手改善 機場附近的空氣品質,並處理飛機及機場運作所排放 的汙染物問題。 構面六:從農場到餐桌,設計公平、健康及 環境友善的糧食系統 歐盟執委會於2020年通過「從農場到餐桌策略」(Farm to Fork Strategy ),帶領農漁民因應氣候變遷與維護生 物多樣性,進而實踐永續目標。前述策略將大幅降低 化學農藥、化學肥料以及抗生素的使用及風險。歐盟 預備導入精準農業、有機耕作、農業生態、農林混作 以及更嚴格的動物保護標準等。農作透過生態機制, 可將碳儲存於土壤中,改善養分與調整水質,並降低 碳排放。歐盟執委會將開發永續海鮮食品,作為低碳 食物來源。另外,歐洲將逐步增加有機耕作的面積, 開發創新科技來預防病蟲害,以確保收成,並提升糧 食系統的食品安全與永續發展。 「從農場到餐桌」策略有助於促進循環經濟,藉由改 善食物運輸、儲存、包裝及剩餘等問題,降低食品加 工及零售業對環境的負面衝擊;並採取行動打擊黑心 食品與食品詐欺,包括加強歐盟執法與調查能力等。 進口食品若未符合歐盟相關環境及食安標準,將禁止 進入歐盟市場販售。歐盟執委會將協助消費者選擇健 康與永續的食品,倡議減少食物浪費。此外,歐盟執 委會也將設法開發新作為,提供消費者更詳盡的食品 資訊,例如透過數位化,提供食品來源、營養價值, 以及環境足跡等。整體而言,「從農場到餐桌」策略

將提升農民於價值鏈中的地位,刺激永續食品的消 費,讓人人都買得起健康的食品。 構面七:保存並恢復生態系統與生物多樣性 良好的生態系統能提供維生的食物淡水與乾淨空氣,也 能有效調節氣候、緩解自然災害與病蟲害、守護人類賴 以為生的環境。根據聯合國環境規劃署(United Nations Environment Programme, UNEP )「生物多樣性及生態 系統服務政府間科學政策平臺」( Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES )於 2019 年所公布的全球評估報告,生 物多樣性遭受侵蝕的三大因素為:土地與海洋的使用改 變、自然資源過度開發利用、氣候變遷。歐盟執委會採 行「生物多樣性策略」( EU Biodiversity Strategy )協 助會員國改善受破壞的生態系統,使生態能回復良好狀 態,並提倡城市綠化、增加都市地區的生物多樣性。

有鑑於森林生態系統受到氣候變遷的衝擊逐漸擴大,歐 盟執委會提出「歐盟森林策略」(EU Forest Strategy), 強化森林的循環功能,擴大永續的植樹造林,恢復退 化的森林,增加二氧化碳的吸收,改善森林的復原 力,降低森林野火的發生率與範圍,並促進生物經濟 循環。此外,海洋在緩解並調節氣候變遷的角色逐漸 受到重視,永續的「藍色經濟」成為循環經濟,健康 且具復原力的海洋,更為氣候變遷開出自然界的解

Substance One Assessment, OSOA ) 的程序發展,並在優先處理化學 物質時,提供更大的透明度。同時,提出化學物質所 產生危害的科學證據,且儘速納入修法,以確保人民 健康與環境永續。

10 科技報導 科技人文

方。藉由改善水資源與海洋資源的利用,提升蛋白質 新來源的供應,均可減輕農地的壓力,對抗氣候變遷 的威脅。歐盟執委會也將提出海域相關措施,包括海 域的永續管理、開發離岸再生能源,對於非法及不符 規範的漁業行為採取零容忍措施。 構面八:無毒環境的零汙染目標 無毒環境的營造,需要採行一系列的預防汙染行動, 針對空氣、水、土壤、消費者產品的各種汙染,進行 監控、報告、預防、補救。歐盟會員國須檢視所 有相 關政策法規;歐盟執委會更於去年採行「空氣、水、 土壤零汙染的行動方案」( EU Action Plan: Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil ),希望能解決前 述相互連結的繁複挑戰。例如,歐盟執委會對現行的 空氣品質規章進行審慎評估,提案加強監測及提升空 氣品質,協助當地政府擁有更乾淨的空氣,並解決大 型工業設施所製造的汙染,使其符合氣候、能源及循

結語 《歐洲綠色新政》是歐盟執委會主席馮德萊恩( Ursula von der Leyen)上任後的第一個施政綱領,也是歐盟執 委會應對氣候和環境挑戰的新承諾。此新政提出歐盟要 在2050年率先實現氣候中和,就必須動員法律、財稅、 政策、市場等各項策略,實現政策的全面轉型,並引領 國際社會,邁向永續發展之路。此舉展現了歐洲在應對 氣候變遷的方面進行中長期策略布局,並進一步使歐洲 更接近在氣候變遷領域的雄心和目標。 《歐洲綠色新政》以目標為導向、並輔以政策及行 動,從能源、工業、建築、交通、食品、生態和環境 治理各方面規劃實施路徑與轉型。在綠色金融、環保 預算、科技創新、教育培訓等政策中納入永續性理 念,為歐洲綠色轉型提供支援,前揭邁向淨零排放的 新思維,也足以讓臺灣各界借鏡及參考。

環經濟的目標。 為確保無毒環境,歐盟執委會提出「化學品永續發展 策略」( Chemicals Strategy for Sustainability ),協助 保護人民及環境,免受危險化學物質的危害,並鼓勵 開發創新、安全與永續的替代品。透過簡化及強化規 章架構,促進全民健康、保護環境,並提升全球競爭 力。歐盟執委會也將檢討如何善用歐盟專責機構及科 學部門,朝向「一物質一評估」( One

12 所醫學院升等 規範對於學術論文發表的審核標準。團隊研究主旨在 運用實證( evidence-based )研究精神,審視並改良教 授升等評核機制。

幾乎現在所有醫學院都採用相當類似的 CJA 系統評 估框架,也就是透過計算發表論文的「 論文類型 」 ( category )、「 期刊品質 」( journal quality )、「 作 者序 」( author )的積分,作為學術表現的成績。大學 教授在升等的過程中每個職級都有對應的 CJA 分數門 檻,著作的累積分數要超過門檻才符合申請條件。 CJA 系統中的期刊品質,則主要參考發表期刊的 JIF 或是期 刊排名,然而期刊排名也是按照期刊在該領域的 JIF 排 序而訂,因此在此系統中,評估論文品質的核心就是 發表期刊的 JIF 。 CJA 系統中的三個元素都屬於傳統的

11 SciTech Reports 重磅快評

期刊影響因子對教職升等比重太高? 學術成就該如何評估?

現行升等規範的CJA系統 進入數位時代,隨著期刊的商業模式、論文發表形式日 新月異,該如何評估科學家發表論文的品質或是機構的 學術影響力,一直都是學界爭論不休的議題。在此處介 紹的研究中,團隊引用了萊斯( Danielle Rice )等人於 2020 年發表的框架 (延伸閱讀 2 ) 來分析醫學院的升等 政策。萊斯的研究提出了一些傳統及新興的評估方式, 並且調查國際知名的生醫研究機構的採用情形。相較 於傳統的評估包括論文的篇數、期刊影響因子(journal impact factor, JIF)、得到的計畫經費等;新興的評估方 式包括引用數、資料公開、開放取用(open access )、 是否有讓懷孕或生病的教職員展延等。這些新興的評估 方式已經漸漸被學界所接受,被認為是評估個人或機構 學術表現很重要的參考標準,甚至比傳統的評估方式更 不受偏誤( bias )影響。但萊斯的研究也發現國際間採 用這些新興因子的比例並不高。 而我們用此框架分析全臺灣醫學院升等規範時發現,

評估方式,而臺灣醫學院除了對於懷孕或生病的教師 提供展延這點之外,幾乎沒有採用任何新興的評估方 式。從質性的分析我們發現,除了臺灣大學醫學院近 幾年有稍作修改,幾乎所有醫學院都採用類似的積分 系統,並且幾乎沒有納入近年來被認為對於評估學術 表現更具參考性的新興參數。 以JIF為評估研究影響力與品質的主力, 合理嗎? 仔細分析 CJA 系統可以發現,「論文類型」跟「作者 序」在撰寫論文時已經決定,且與研究成果的實際影 響力並無直接相關,而「期刊品質」幾乎等同於 JIF ,

葉俊廷/陽明交通大學醫學系學士

學術體系的成功與否和高教機構大學教授的招聘與升 等制度息息相關;對於大學教授學術表現的評量方 式,不僅反應了機構對於研究品質的認知,更會直接 影響學術行為。本文將介紹筆者所屬由陽明交通大學 醫學院院長陳震寰領銜的團隊研究結果(延伸閱讀 1 ),以質性和量性的方式,分析臺灣

JIF 是最重要、甚至 是唯一重要的因子。

究竟何謂 JIF ?為什麼臺灣醫學院,乃至臺灣大部分的 大專院校都採用 JIF 作為評估研究影響力及品質的重要

參數?如此強調甚至獨尊真的合理嗎? JIF 的定義是該 期刊在一定期間的平均引用數,即總引用次數除以可 引用文章。採用 JIF 作為評估研究品質因子背後的思路 是「 JIF 相當於文章引用數,而文章引用數相當於研究 影響力與品質」。如果這個思路是正確的,那在臺灣

12 科技報導 重磅快評

JIF 在 CJA 系統中,是用來判定研究品質及

因此可以說

學術影響的唯一指標。但是此一指標對於升等有多大 的影響呢?透過比較研究人員作為第一作者的原創文 章( original article )發在 JIF 為 20 分的期刊,或是發在 最低 JIF 的期刊,兩者換算出的積分各自佔升等門檻比 例,可以一窺它的影響。計算結果顯示每間醫學院的分 布都不太一樣,有些醫學院高分跟低分的文章積分相 差非常多,差距最顯著者最低分只能達到 40 %的助理 教授升等門檻,但 JIF 達 20 分的期刊則可以達到門檻的 333 %,也就是說在此醫學院,發一篇 JIF 為20 分的文章 可以抵 8 篇低分的文章。我們無從評判醫學院當初制定 政策時的想法,或這樣的分數差距是否合理,但從這些 分析當中能得出一個結論,也就是對於在臺灣醫學院要 申請教職或是升等的科學家來說,

醫學院如此強調 JIF 的政策之下,老師們應該會致力於 發表高 JIF 的文章,並且得到高的引用數,但實際上是 否如此? 我們查詢了萊登排名(Leiden ranking in biomedical and health science )這個國際排名資料庫,此資料庫統計並 排序了全世界1000多個生醫研究機構的論文數量及引用 數,發現臺灣醫學院的「論文發表總數」在全世界的前 半段,但是「發表文章引用數佔該領域前50%的比例」 及「發表文章引用數佔該領域前10%的比例」的排序就 在中後段。此現象的成因需要更深入的研究探討,一個 可能是

發表的

JIF 的文章就能超過助理教授的升等門檻許 多。而在如此獎勵發表高 JIF 文章的政策之下,臺灣醫 學院教授發表的論文引用數仍在國際的後段。雖然目 前的研究還無法回答這些現象發生的主因,但顯見以 JIF 作為評量學術研究最重要、甚至唯一標準的框架需 要重新評估。 國際趨勢反對以JIF評估個人學術成就 近年來國際科研社群已經有明確共識,反對以 JIF 作為 評估個人學術成就的指標,其中最大規模的就是 2012 年的舊金山科研評價宣言( San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA),目前已有來自158國 家共 2 萬 1729 位個人或機構簽署,該宣言開宗明義便建

作計畫補助、聘任及升等的參考,可惜的是目前臺灣 還沒有任何一間學術機構參與簽署。 為何國際間會有強烈反對利用 JIF 評估個人學術成就的 共識? JIF 跟期刊排名都是以期刊為主的參數,這樣的 設計本質上就不是用來評量單一篇論文、個人或是機 構。另外也有研究對過往的「 JIF 相當於文章引用數, 而文章引用數相當於研究影響力與品質」的假設提出 質疑。安東那亞基斯( Manolis Antonoyiannakis )等人 分析了 1 萬 1639 個期刊發現,其中有 381 個期刊去掉最 高引用的論文後, JIF 會減少 0.5 分,更有 10 %的期刊 去掉前三高引用的論文後 JIF 會直接少一半(延伸閱讀 3 )。此研究結果代表著期刊的引用並非常態分布,因 此以 JIF 作為期刊平均文章引用數並無法反映或預測單 一篇文章的引用次數,那就更無法當作該文章作者的 學術成就指標了。

JIF 的確代表著高引用,只是臺灣醫學院的論文

JIF 都不高 ; 另一可能是雖然這個升等系統之下 的確老師都會發比較高 JIF 的論文,但高 JIF 並不代表高 引用數。不論真正的原因為何,每一篇論文發表都要耗 費大量的個人及社會成本,而在如此高的論文發表數量 下,卻沒有達到相對應的引用數值得深思。 總的來說,我們的研究發現全臺灣的醫學院在招聘及 升等時對於研究品質的衡量都採用類似的積分系統, 而 JIF 是該系統的核心。同樣是一篇第一作者的原創文 章,高 JIF 文章的積分會比低 JIF 的文章高出非常多, 甚至一篇高

議停止以期刊導向的參數(例如 JIF 或是期刊排名)當

1. Jiunn-Tyng Yeh et al., Faculty appointment and promotion in Taiwan’ s medical schools, a systematic analysis, BMC Medical Education,22(1), 1-10, 2022.

2. Danielle B Rice et al., Academic criteria for promotion and tenure in biomedical sciences faculties: cross sectional analysis of international sample of universities, Bmj, 369, 2020.

3. Manolis Antonoyiannakis, Impact factor volatility due to a single paper: A comprehensive analysis, Quantitative Science Studies, 1.2, 639-663, 2020.

13 SciTech Reports 重磅快評

延伸閱讀

有許多研究建議以 h 指數 ( h-index )來代替 JIF 評估個 人的研究成果,所謂的 h 指數即是「如果一個研究者有 至少 x 篇論文有至少 x 次引用,他的 h 指數即為 x 」。 h 指 數的好處是同時考慮了發表論文的質(引用數)跟量 (論文數),並且不會被單獨一篇高引用數的論文影 響。但 h 指數也有一些缺點,例如對於年輕研究者較不 利,且沒有考量到作者序、研究領域等。雖說已有明 確證據及共識支持避免用 JIF 評估個人研究成果,究竟 要用何種參數替代,或綜合多種參數來評量學術成果 都需要進一步的研究探討。即使臺灣學術機構無法短 時間停止使用 JIF ,也應該研擬納入更多不同角度的評 估方式,多面向地肯認學者們的研究成就,而不只是 一味獎勵高JIF期刊的發表。 大學教授招募和升等政策直接反映了高等教育機構對 於學術的認知與價值判斷,而該系統又會直接的影響 學術研究行為。現階段,臺灣尚無本土研究系統性地 回顧及反思學術機構如何衡量教師的學術表現和論文 發表,及該系統可能的缺陷。臺灣高教機構應當對其 人才評估政策進行多觀點、綜合質化與量化方式的回 顧檢討,不僅參考國際間對於學術評估的研究成果與 共識以改良系統,更要進行本土、單機構甚至多機構 的研究與驗證,才能實質改善臺灣的學術環境。

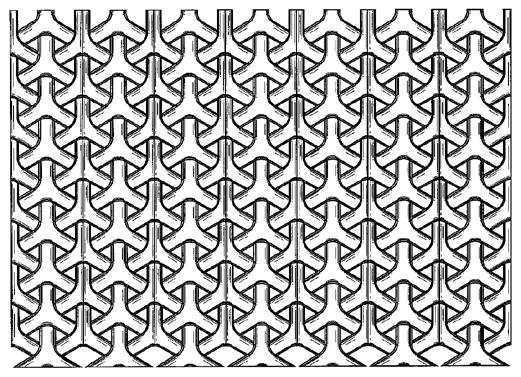

這個外觀上的特徵必須與「製品」相互連結,因此一個 獨立於製品外的設計,例如單獨一個標誌(symbol)、 圖片或抽象印象(abstract impression)本身,並非設計 專利意欲保護的標的。 在申請實務上,美國「專利審查程序手冊」( Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)即指出,設計專

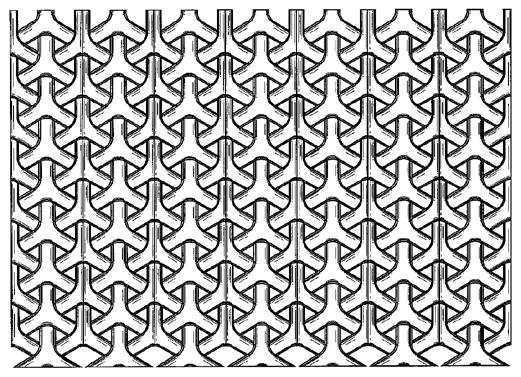

USD677,946 號,以下稱為 946 專利)。 946 專利是以重 疊的 Y 字型構成的花紋作為製品的外觀,而 946 專利的 申請專利範圍則記載欲主張者為一種「椅子花紋的裝飾 性設計」。 Curver 公司隨後發現 Home Expressions 公司 製造並販賣類似 946 專利花紋的「置物籃」,因此在新 澤西地方法院(District of Nw Jersey)提告,指稱Home Expressions公司侵害專利權。 但是在地方法院審理階段中,法院認為 946 專利的 範圍僅涵蓋用於「椅子」的裝飾性設計,因此 Home

14 科技報導 科技智財 946 專利圖式「椅子花紋」(Pattern for a chair)。 (USD677946) 許文馨/恆融智慧財產事務所專利師 「設計專利」不只看圖也看字? 文字內容如何影響專利範圍解釋 視覺性裝飾特徵如何申請美國設計專利? 美國專利法中,所謂的「設計」( design ),是指實施 或應用於製品(article of manufacture)的視覺性裝飾特 徵( visual ornamental characteristics )。美國專利法規 定,任何人創作具新穎、原創及裝飾性的製品設計,凡 符合美國法典(United States Code)所規定的專利要件 者,得授與設計專利。由於設計專利僅保護「外觀」且

title )必須指出該設計實施的製品為何,且 將對於設計專利主張保護範圍的判讀造成影響。另外, MPEP 還規定設計專利可包括單一項申請專利範圍,應 撰寫為「用於所示及所述(實施或應用該設計之製品) 的裝飾性設計」,且申請專利範圍中的製品敘述需與名 稱用語一致。 那麼,當一件設計專利案的圖式中只有顯示裝飾性設計 (如花紋)而沒有描繪出其所應用的製品,在判斷權利 範圍時,是否應該要考量設計名稱中對製品的限定呢? 美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)在2019年9月12日,於美 國 Curver 對 Home Expressions 案的「椅子花紋」中給予 了肯定的答案。也就是說法院認為,當圖式未揭露該設 計實施、應用的製品時,設計專利的範圍應結合圖式與 名稱進行判斷。 置物籃有類似的「椅子花紋」 為何稱不上侵權? 1949 年在荷蘭創立的 Curver 公司原先是以製造玻璃製 品包裝的家族企業,後續致力於塑膠產品的製造與生 產。 Curver 公司於 2013 年取得一件名為「椅子花紋」 ( Pattern for a chair )的設計專利權(美國設計專利

利的名稱(

Expressions 公司的置物籃並未侵害 946 專利的專利權。

Curver 公司隨後提起上訴。在上訴過程中, Curver 公司 主要提出三項論點,據以主張 946 專利的專利權範圍可

延伸至椅子之外製品的應用。很不幸地,這三項論點全

都遭到CAFC的否決。

首先, Curver 公司主張設計專利的範圍應基於圖式的內 容進行判斷,而不應考量發其名稱或隨附的文字內容。

然而, CAFC 則認為,當圖式中完全沒有顯示裝飾性特

徵所實施、應用的製品為何,申請專利範圍的用語可對 保護範圍產生限制的效果。事實上, 946 專利雖然包括 了五張圖式,這五張圖式中只有提供花紋的圖樣而完

全沒有揭露這個花紋應用的製品。如此一來,基於法

條要求外觀必須綁定在製品上以及 MPEP 的相關規定, CAFC 認為在本案中設計專利的名稱可對設計專利主張 保護之範圍的判讀造成影響。

接著, Curver 公司指出地方法院先前錯誤地應用了「審 查過程禁反言」( prosecution history estoppel )。詳細 的故事是, 946 專利一開始申請時名稱為「家具(部 分)」,請求項則為「家具部分的設計」。而審查官 在審查時,引用 MPEP 的規定,認為名稱和說明書部分

提到的「部分」( part )過於模糊而未達「設計專利的

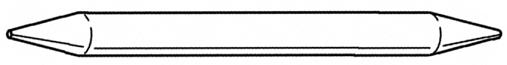

有一張圖式。美國專利商標局( United States Patent and Trademark Office, USPTO )的審查官在專利審查過 程中,引用了一件揭露「藝術工具」先前技術的 Dick Blick 型錄(下稱 Blick 型錄)核駁 550 案,這個藝術工 具可稱為「紙擦筆」( stump ),如下圖所示。之後, 申請人上訴至專利審理暨訴願委員會( Patent Trial and Appeal Board, PTAB )。然而, PTAB 認可 USPTO 的核 駁決定,認為這兩個設計之間的差異不明顯,且 PTAB 不同意 SurgiSil

醫美材料公司 SurgiSil 申請專利的 550 號案圖式。 (In re SurgiSil, 2021) Blick 型錄中的藝術工具「紙擦筆」。(In re SurgiSil, 2021)

15 SciTech Reports 科技智財

議申請人將名稱改為「椅子花紋」,同時指出說明書 及申請專利範圍也應進行對應的修正。申請人採納審 查官的建議後, 946 專利「椅子花紋」申請順利取得專 利權。 CAFC 指出,顯然地,由於申請人是為了確保設 計專利獲准而進行上述修正,地方法院對禁反言的應 用並無違誤。 最後, Curver 公司認為依據過去已有的判決在判斷侵 權與否時,若前案具有與目標產品相同的表面裝飾特 徵,即使它應用的物件屬於不同類的物件,該具有表 面裝飾性特徵的製品仍有侵權的疑慮。然而, CAFC 不 同意這個看法,認為 Curver 公司誤解了判決內容,且對 於判斷 設計專利侵權的標準,應採用「普通觀察者測 試法」( ordinary observer test )進行測試:倘若兩設 計的近似程度足以欺瞞觀察者以誘使其購買被誤認 的 產品,則兩設計構成實質相同,應判斷侵權成立。基 於這個測試,在本案中,普通觀察者並不會因「 Home Expressions 公司之置物籃」與「 Curver 公司的椅子」 的 近似程度而有誤認進而導致誤買的情形。因此, CAFC 最終判決, Home Expressions 公司 的 置物籃並不會對 946專利構成侵權。 唇部植入物型態與美術用品相似? 除了較為知名且特殊的「椅子花紋」案,在另一個美國 判決中,法院再次肯認了設計專利名稱對於判斷設計保 護範圍的效力。 醫美材料公司 SurgiSil 的美國設計專利申請第 No. 29/491,550號(以下簡稱為550案)的申請專利範圍為: 「如所示與所述之唇部植入物的裝飾性設計」,且僅

名稱必須指定到特定的物品」的標準。審查官因此建

所提出有關「製品」差異極大的論點。 PTAB 認為,在判斷相關前案是否足以達成可預見性 ( anticipation )也就是新的專利案相較是否足夠新穎 時,不需考慮其是否屬於同類技術。

16 科技報導 科技智財 但是在去( 2021 )年 10 月 4 日, CAFC 推翻了 PTAB 上訴 決定, CAFC 強調 550 案的申請專利範圍界定的是唇部 植入物,且圖式確實描繪唇部植入物,它的範圍限定於 唇部植入物且不涵蓋其他製品;因此,PTAB對550號案 的範圍解讀有誤。CAFC認為SurgiSil所請求的唇部植入 物相較於Blick型錄所揭露的紙擦筆不具有可預見性。 設計專利權範圍與「製品」息息相關 以上兩個判決都彰顯了美國設計專利中,名稱與申請專 利範圍中文字的重要性。 首先,由於專利權效力只及於專利名稱所指稱的製品, 申請人在撰擬設計專利申請文件時,應該審慎地將「設 計專利核准後將如何主張權利」列入考量,藉此妥善規 劃保護範圍。另外,在訂定專利名稱時,範圍不宜過 廣。就 Curver 對 Home Expressions 案而言,在審查階段 遭遇到 USPTO 的核駁後,申請人或許可以考慮以其他 方式修改原先的名稱,例如修改為「家具花紋」或「織 物花紋」等,而不是直接採納審查官的建議而將其限縮 到範圍較窄的一個家具類別(椅子)。 另一方面,在審查過程中,可採用的相關前案( prior art)僅限於申請專利範圍所界定的同類技術,因此,如 同 SurgilSil 案,適切地規劃與選擇申請專利範圍中所界 定之製品也非常重要。假使 SurgilSil 案在申請時未明確 限定製品為唇部植入物,而只是廣泛地界定為「工具」 或「圓柱形工具」,不但有可能在審查過程中由審查官 要求進行限縮而延宕審查時間,也可能在可專利性上受 到更多相關前案的挑戰。 綜上所述,對於美國設計專利申請案,申請人應該在綜 合考量之下適當地選用文字用語,在過窄而限制保護範 圍、與過廣而可能導致核駁的情形之間,取得平衡以確 保專利權保護的範圍。

趙嘉崇/美國麻省理工核能工程博士

核融合一直是個頗受矚目的技術,其中長久以來研究 難有進展的「冷核融合」( cold fusion )究竟是不是騙 局?這個問題在近年被找出了答案,不但如此,新發 現也為核融合帶來嶄新的研究方向,甚至有機會超越 現行的核融合研發。此新的方向並不是原始冷核融合 裝置的衍生,而是一個嶄新的做法,稱為「 晶格束縛

核融合 」( lattice confinement fusion )。本文接下來將 介紹這個新的核融合方式到底有什麼特質,它的展望 又是如何?

17 SciTech Reports 科技人文

核融合技術終於有新突破? 簡介「晶格束縛核融合」

從難以重現的冷核融合到核融合新技術 話說從頭,「冷核融合」是指在常溫常壓下也能發生 的核融合的統稱,這項研究風潮來自在 30 多年前美國 猶他大學( University of Utah )兩位物理教授弗萊希曼 (Martin Fleischman)與龐斯(Stanley Pons)的研究發 表。他們只簡單的用了一個玻璃瓶子,在裡面設計了電 解裝置,把氘原子( deuterium, D )大量吸附在鈀金屬 ( palladium, Pt )中,當時裝置中出現了異常的能量釋 放,因此研究人員認定這樣的設計可使氘原子高密度集 中,而產生核融合。他們的發表造成了一股旋風,那時 的物理界曾認為此裝置設計有機會成功實現核融合,所 以很多人紛紛投入研究希望能複製這個物理現象。 但是這30多年來,大家的成績並不理想,能夠觀察到冷 核融合的案例並不多,而少數成功的實驗中,執行者也 說不出個所以然來他們為什麼會成功。後來冷核融合這

數,但也沒有人收集到確鑿證據可以認定冷核融合根本 不存在。由於研究人員長期無法看到可以掌握的成果, 研究經費也自然逐步漸少,久而久之,這個議題就不再 被多數科學家追蹤,這個話題也就慢慢被人擱在一邊, 而很少再提及。但冷核融合這個歷經許多年的謎團,仍 有許多問題沒有答案,因此還是有少數幾位科學家仍然 不停研究、繼續探索、不棄不離。在這幾十年裏,冷核 融合雖然看似個懸案、沒有進展,但是它的存在仍然沒 有被完全否定,形成一個耐人尋味的局面。 終於,這個謎團在近兩年開始慢慢解開,這是個新進 展也注入了新的研究方向,剛出爐的成果也被肯定, 同時可看出一些冷核融合其原來科學性的端倪,與失 敗的原因。這一切,又讓某些人對核融合產生了新希 望。這個新的核融合方式就是「晶格束縛核融合」, 與冷核融合並不完全相同,只是在初步準備工作上, 部分特質有幾分相似。

個主題常被專業人員詬病難以複製。而猶他州的那兩位 教授也保持低調,主要原因也就是因為成功的機率太 低,因此用冷核融合來執行具有一定規模的核融合,在 多數科學家心中已經失去了基本的可能性。 雖然冷核融合難以真正成為核融合研究的主流,卻也並 未被完全視為騙局。當時的研究意味著,科學家在冷核 融合上並未掌握到主要的現象以及控制此物理現象的變

電的最佳選項,也促使科學家在這方面孜孜不倦的做 研發,希望有一天能夠成功,給人類帶來綿綿不斷的 能源。

雖然兩顆氘原子有容易融合在一起的特性,但是也必

須先要使兩粒氘原子靠得夠近,才能讓核融合發生。

問題是要讓兩顆氘原子互相靠近並不容易,因為氘原

子的中心有顆質子,帶有正電荷會互相排斥,要使兩

個正電荷靠近得大費周章。其中一個做法是使用磁鐵

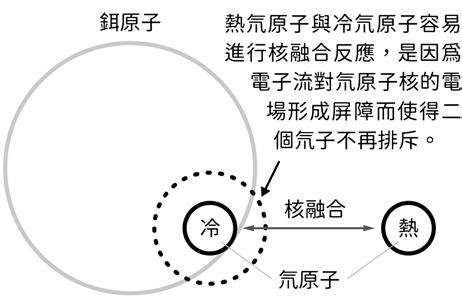

中(圖一)。冷核融合的金屬主體為鈀;而晶格束縛核 融合則是使用鉺(erbium, Er)或鈦(titanium, Ti),但 同樣是透過通電把許多氘原子密集的安置於金屬內。到 此處與冷核融合的基本設計相同,但下一步晶格束縛式 的做法卻有所不同,理論基礎也開始分岔,兩者的效果

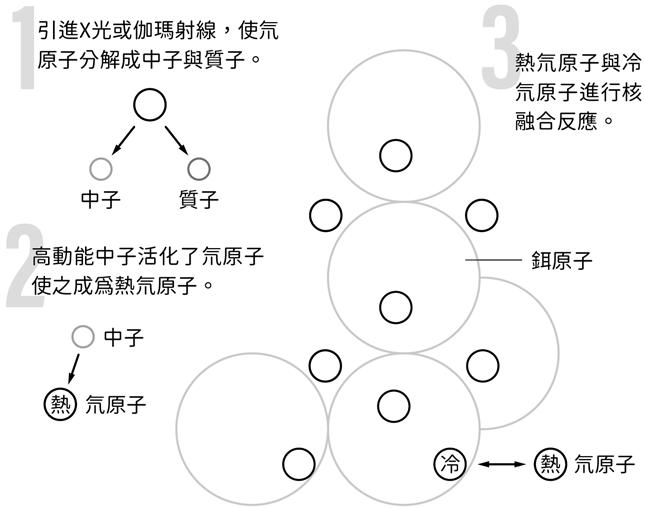

18 科技報導 科技人文 核融合的基本原理:把氘融合在一起 接下來我們將簡單談一下核融合的基本原理,再來了

解晶格束縛核融合的物理基礎與能夠成功的原因。 氫元素的同位素「氘」有個特殊的核子特質,若兩個 氘原子能夠足夠靠近,就容易融合在一起變成氦元 素;同時會有一小部分質量被轉換成能量,在這個過 程中能量釋出的幅度頗為可觀。由於這類核反應副產 品的輻射量微乎其微,因此極度受到歡迎,被視為發

能夠讓一連串的動態電磁力有效的加諸於氘原子核 上,從四面八方來壓縮它們,使它們就範。換言之, 這方法用的是蠻力,硬把兩個互相排斥的氘原子壓緊 而靠近,以產生核融合。所以在這 4 、 50 年來,這方面 的發展就是不停的加大磁場,用加強電流來產生更強 的磁場,使氘原子更容易受制,而形成核融合。若有 一天這類磁鐵式核融合技術成功,蓋成一個核融合電 廠的時候,那將會是一個巨無霸的發電廠。 晶格束縛核融合成功的關鍵與原理 弗萊希曼和龐斯的冷核融合裝置與晶格束縛核融合的 實驗裝置都很小,兩者基本起步的設計概念相似,只 是冷核融合,在執行的過程中少了一樣重大配料, 所以一直沒能成氣候。在詳細敘述新方法為何成功之 前,先談一下兩者的共同點。 這兩者一開始都是一組電化學裝置,氘原子位於電解溶

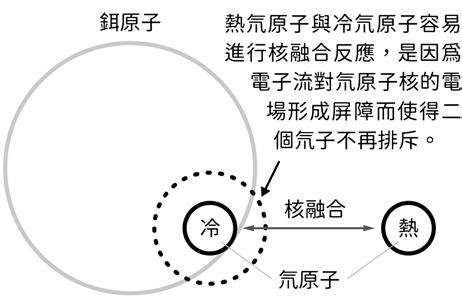

就有了南轅北轍的區別。 冷核融合過去主張的將大量氘原子吸附於金屬內,究 竟能不能促進核融合產生呢?近年來的研究顯示,這 樣的安排的確會使核融合發生的機率大大提高。而這 個理論基礎在近兩年美國航空暨太空總署( National Aeronautics and Space Administration, NASA)的研究室 所發表的論文中,有了進一步的解釋,也提供了更完 整的物理基礎。 原來,從量子力學的角度來看,金屬的特性就是可讓 大量電子互通、容易形成大量的電子流,這群大量電 子流如巨浪大水蓋住附在金屬體中的氘原子,形成了 一種屏障效應,大大的減低了氘原子之間正電荷的排 斥力,使得氘原子核之間的吸引力有機會乘虛而入, 或者可以說氘原子的核融合反應阻礙減小,而容易產 生反應。 但是與傳統冷融合不同,在大量氘原子被吸 圖一|將許多氘原子安置於金屬晶格內

核融合裝置,應用磁力把兩顆互相排斥的原子壓緊在 一起,克服它們電荷的排斥力,使兩者靠得夠近,而 產生核融合反應。 如托卡馬克環磁機( Tokamak )這型裝置就會提供強力 磁場,基於電磁學上,所謂的電動生磁、磁動生電,

液中,通電後氘原子會吸附填滿於金屬原子排列的間隙

附於金 屬後要使核融合能大規模發

生、或有效率地進行,還需要一個外 來的因素來啟動一切。晶格束縛核融 合的成功,就是提供了中子源,成功 的引發了一連串的核融合。

過往的冷核融合實驗,有可能就是缺 少了這個臨門一腳的中子源。因此核

融合的發生就無法掌握,呈現時有時

無,有可能是因為外太空也常有中子

射到地球表面,或者環境零星偶發的 中子源有機會造成冷核融合偶發性的 成功。

晶格束縛核融合能夠成功穩定產生, 是靠著在裝置中引入高能 X 射線,使 金屬體內部分的氘原子分解成中子與 質子,而且是具有高動能的中子。高 能中子的動能傳到部分氘原子上,使它變成帶有高能量 的熱氘原子,熱氘原子在大量電子流的環境中,如前述 正電荷的電場被電子流屏障,形同沒有正電荷的排斥, 就很容易與靜止的冷氘原子產生核融合反應(圖二、

19 SciTech Reports 科技人文

三)。實驗所獲得核融合的產物,如氦同位素等副產物 的測量結果也符合核融合反應公式與理論的預測,因而 能證實整個反應發生,就是核融合沒錯。 核融合一直是個被賦予眾望的能量來源,但截至目前 一直無法到達有效率的門檻。舉例來說,被 NASA 送上 火星的好奇號火星探測車( Curiosity Rover ),所依賴 的電源就是來自同位素輻射的熱能,這樣的發電能量 可以勝任執行簡單的觀測任務,但是若要擔負起更大 的或更遠的任務,就得需要更多的電力。而且太空旅 行的發電設備也有重量與體積的限制,用大型發電設 備於太空旅行是不切實際的,於是 NASA 在多年前就開 始了這方面的研發,希望能夠用比較簡便的裝置來產 生核融合。如今晶格束縛核融合有了一定的進展,不 但有望解決太空旅行的技術問題,個人也非常看好能 夠成為地球上解決能源問題的一個好方法。 晶格束縛核融合的研發,除了 NASA 是重大功臣之外, 加州的勞倫斯柏克萊國家實驗室( Lawrence Berkeley National Laboratory )也在這方面有成功的進展,而幕 後的推手不乏其人,包括 Google 也大力支持。這些好 消息都給室溫型核融合帶來了曙光,也讓人開始了解 冷核融合失敗的原因,而且付諸體諒。 當然新方式的核融合何日能達到商業運轉的地步,仍 有許多議題與技術有待下一步的研發後,才有答案。 圖二|晶格束縛核融合形成的三個步驟 圖三|晶格束縛核融合能夠成功的主要因素

1. Michael Mckubre, Our Quest for a Reference Experiment, Presented at the ARPA-E Workshop on LENR, Washington DC, 2021.

2. Vladimir Pines et al., Nuclear fusion reactions in deuterated metals, Physical Review C, 101.4, 044609, 2020.

3. Bruce Steinetz et al ., Novel nuclear reactions observed in bremsstrahlung-irradiated deuterated metals, Physical Review C , 101.4, 044610, 2020.

20 科技報導 科技人文

延伸閱讀

但是基本上,相較於傳統的冷核融合,這個新型的核 融合的可行性與其基本物理已被掌握,實驗上也被證 實可行,對於利用晶格束縛核融合發展為能源來源, 目前看來是相當樂觀。 作者後記 由於筆者的學位論文是有關設計托卡馬克環磁機的發 電裝置,使我很早就有機會投入核融合這個議題。不 僅如此,由於工作上的要求,我也有幸在在冷核融合

腦力的消耗之外,情感也被牽著走,多年的失望不 只來自實驗上的毫無定論,心態上也不免有上當的感 覺,同時對冷核融合捉摸不定的成效,在物理現象上 產生了無比的好奇。另外,也觀察到以托卡馬克環磁 機為主軸的核融合技術,歷時了 40 年都尚未有定論, 令人失望,許多合理的評估也指出,如果有一天托卡 馬克環磁機會成功發電的話,還要等 2 、 30 年。這一 切都使從事這方面研發的科學家,並未明確的感覺到 勝利在望,就在此時,晶格束縛核融合有了斐然的成 績,這的確是一個真正的好消息,令人振奮感到科學 家的努力並沒白費,同時也能夠預測與期待這個新方 法,將會成為核融合的楚翹。

這議題上,親自投入了多年的時間,包括從事實驗、 設計新款、督導團隊、與申請專利等項。除了精力與

書適圈 21 SciTech Reports 有相關就互為因果關係嗎? 《因果螺旋》 很多時候,我們以為是原因,細細推究之後,會發現是 結果;也有些時候,我們認為是結果,經過抽絲剝繭, 才知道竟然是原因。 「倒因為果」「倒果為因」的謬誤,常常出現在因果推 理當中,如果一開始對因果的辨別就是錯誤的,當然不 會有正確的因果推論。 因果錯置的最重要根源,就是在同一時間點觀察因和果 之間的相關,即使看到因和果有相關性存在時,卻分不 清何者是因,何者是果?因果關係,除了要有相關性 (association),也要有時序性(temporality),也就是 「因在前、果在後」。即使有相關性,還不一定有因果 性( causation ),有時候未經思考分辨,就會把「相關 性」錯認為「因果性」。 舉幾個例子來說,我們看到健身教練的肌肉很發達,但 是,是肌肉發達的人才能當健身教練,還是當了健身教 練肌肉才發達,或是互為因果循環呢?我們必須進一步 去詢問許多健身教練,回憶他們在當教練之前,肌肉是 否已經很發達,才能夠釐清肌肉發達在前,或是當健身 教練在前。 我初中念英文時,聽到老師說:「英文不好的同學,要 常聽英文歌,英文才會變好。」聽英文歌真的能提升英 文能力嗎?我們確實觀察到英文好的人常聽英文歌,可 是我也曾經看到一位家長要求孩子聽英文歌,認為這樣 子英文才會變好,孩子卻回答:「因為英文不好聽不 懂,所以就不想聽英文歌。」到底是英文好才常聽英文 歌?還是常聽英文歌,英文才變好呢?要判斷兩者之間 的因果關係,必須釐清孰先孰後,才能確定。 我們也常常聽到:「這對夫妻因為有共同興趣,所以 感情很好,如果希望夫妻感情好,就要培養共同的興 趣。」其實,這段話也有驟下因果關係的風險,因為有 可能是這對夫妻本來感情就很好,才開始培養兩人的共 同興趣。 當我們看到有相關,若要判定是否有因果,一定要先辨 明時序性。 我們只要牢記「相關不蘊涵因果( Association does not imply causation)」,就可以避免下錯判斷。 被貓咬傷容易得憂鬱症? 在進入檢視因果關係的思辨之後,接收到任何因果關係

容易被貓咬傷。

④有憂鬱症的人被貓咬傷後,比較容易擔心而就診機

書適圈 22 科技報導 的資訊或報導時,就可以動腦想一想:究竟是有相關沒 因果?還是有相關有因果?兩者間有沒有因果倒置的可 能呢? 有一篇發表於《公共科學圖書館:綜合(PLOS ONE)》 的大數據分析研究提到,從超過 130 萬名病人的電子病 歷中發現,被診斷出憂鬱症者有 8.8 %;而被貓咬傷而 接受治療的人當中,同時診斷出有憂鬱症者高達41%。 1因而認為「貓咬傷」和「憂鬱症」有顯著相關。 某些媒體看到這篇論文,可能就會以「被貓咬傷容易得

憂鬱症」做為標題。此時,有因果關係邏輯的人,至少 會考慮到下列的可能解釋: ①憂鬱症的人比沒有憂鬱症的人養貓的比例較高,所以 容易被貓咬傷。 ②有憂鬱症的人比沒有憂鬱症的人和貓在一起的時間較 長,所以容易被貓咬傷。 ③有憂鬱症的人比沒有憂鬱症的人比較會激怒貓,所以

阻止貓群打架時受傷。 一項研究的數據可以探究的因果關聯很多,不論是認為 被貓咬傷容易發生憂鬱症,或是憂鬱症的人容易被貓咬 傷,都需要多元思考,以減少因果倒置情況的發生。如 果能夠盡可能找出各種假說來解釋被貓咬傷和憂鬱症的 相關,並辨別清楚憂鬱症病人養貓的情況,是否和沒有 憂鬱症的人不同,才能斷定憂鬱症在先或被貓咬傷在 先,來確定因果的時序性。 COVID-19死亡率與經濟衰退之因果關係 2020 年,臺灣的 COVID-19 防疫相當成功, 7 月 20 日彭 博社公布了 75 個新興及前沿經濟體的防疫評比結果, 該評比是以三大指標做為評量依據:公共衛生,過去 30 天內確診 COVID-19 死亡率;經濟活動,零售業、工 作場所等活動的變化;公共政策,公共債務、撥備覆 蓋率、信用評比等。臺灣高居冠軍,其次是波札那、 南韓、泰國。 7 月 21 日,《新聞週刊日本版( Newsweek Japan )》電 子版,刊登了日本生命保險公司的智庫(日生基礎研 究所),評估全球 49 個國家因應 COVID-19 的防疫成 績。該研究所是根據疫情受害程度與經濟受損程度進 行評估。疫情受害程度是以累積的確診人數、感染擴

43

一名是秘魯。 到了 9 月,英國牛津大學馬丁學院的 Our World in Data 網站,公布全世界 38 個國家的 2020 年第二季 GDP 衰退 狀況,臺灣衰退最少( 0.6 %),其次是韓國的 3 %、 立陶宛的 3.7 %;秘魯衰退最多,超過 30 %,西班牙、 英國、突尼西亞也衰退 20 %以上。該網站也公布同期 COVID-19死亡率與GDP衰退百分比的分布圖,如圖1 所 示。整體而言, COVID-19 死亡率越高的國家,經濟衰 退的情況也越嚴重。像秘魯、英國、法國、義大利都是 高死亡率、高衰退率的國家;臺灣則是低死亡率、低衰 退率的國家。亞洲國家(綠色圓圈)雖然 COVID-19 死 亡率偏低,但是經濟衰退情況也相當嚴重。 2020 年 10 月,美國國家經濟研究所( National Bureau of Economic Research )也發表了疫情對總體經濟影

率高。 ⑤有憂鬱症的人不願承認自殘,而推託是被貓咬傷。 ⑥被貓咬傷引起疼痛或感染,比較容易誘發憂鬱症。 ⑦有憂鬱症的人比沒有憂鬱症的人養貓數較多,容易在

大率( 6 月 16 日至 6 月 30 日之間的新增確診病例對累積 確診病例的比例)、致死率進行評比;經濟受損程度 是以國內生產毛額( GDP )損失(計算疫前的預估與 疫後的展望)進行評比。臺灣位居第 1 、馬來西亞第 2 、香港第 3 、泰國第 4 、中國、韓國並列第 5 、澳洲第 7 、紐西蘭第 8 、日本第 9 、挪威第 10 。義大利 40 名、美 國與瑞典並列 41 名、英國與比利時並列第

名、最後

書適圈 23 SciTech Reports

上述四項數據很明顯地說明

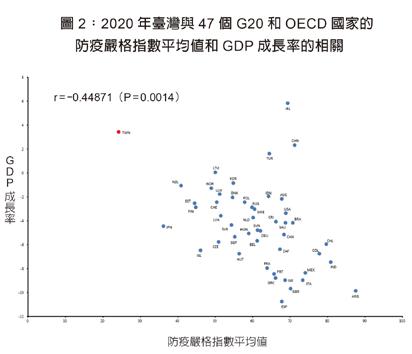

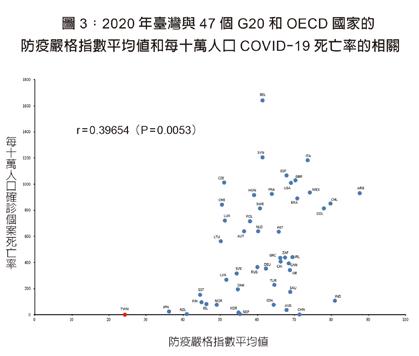

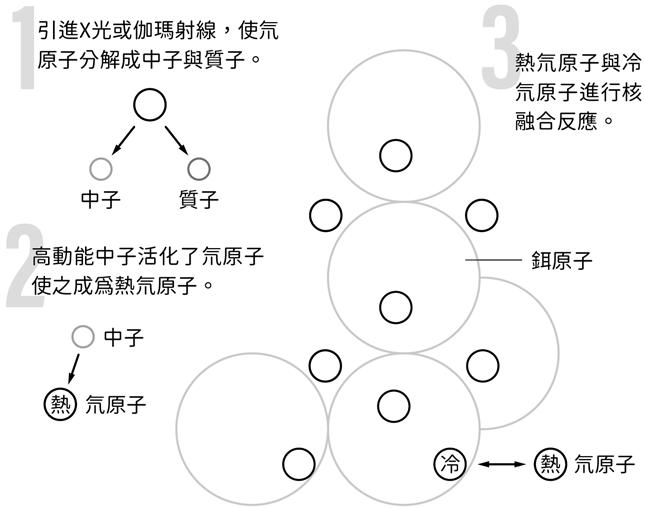

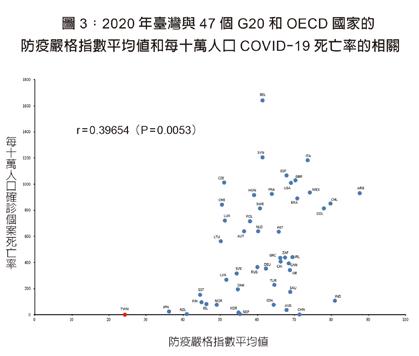

率與經濟衰退的相關性,然而,究竟是經 濟衰退導致死亡率增加,還是死亡率增加 導致經濟衰退呢?到底哪個是因、哪個是 果?或者死亡率和經濟衰退之間,並無因 果關係存在,而是其他因素造成的? Our World in Data 網站也公布了世界各國的 「防疫嚴格指數( Stringency Index )」。嚴 格指數代表一個國家為了因應疫情,所採取 的管制政策的嚴格度。例如封城、禁止上班 上課、禁止國內旅遊等等,分數介於0∼100 (分數越高越嚴格,分數越低越接近正常生 活)。

家,經濟成長率越低,經濟衰 退越嚴重,如圖 2

能封城、停止上班、禁止群聚 造成了生產的停滯和消費的低 迷。 繼續分析 2020 年的平均防疫嚴格指數和 COVID-19 死亡 率的相關性,結果發現兩者間有很顯著的正相關(如 圖3):COVID-19死亡率越高的國家,平均嚴格指數越

響的研究結果,同樣發現 COVID-19 死亡率越低的國 家, GDP 損失也越小。臺灣則是在 40 個國家當中, COVID-19 死亡率最低的國家,也是唯一沒有 GDP 損失 (經濟正成長)的國家。

COVID-19 死亡

比較臺灣和 47 個 G20 和 OECD 國家的 2020 年平均防疫嚴格 指數,臺灣的平均嚴格指數是 48 國之中最低,其次是日本、 紐西蘭、愛沙尼亞、芬蘭和冰 島;平均嚴格指數最高的國家 是阿根廷、印度、智利、哥倫 比亞、墨西哥。 進一步分析 2020 年的平均防疫 嚴格指數和 GDP 成長率的相關 性,結果發現兩者間有很顯著 的負相關:嚴格指數越高的國

所示。很可

書適圈 24 科技報導 書 名|《因果螺旋:跨越時空的探索與思辨》 作 者|陳建仁 出版社|圓神出版社 出版日期|2022年7月 誤解都來自於錯誤的因果判斷! 所有事件的發生都其來有自,正確掌握原因,就可以有效控制謬誤產生。 很多時候,我們以為是原因,細細推究之後,會發現是結果;也有些時候,我們認為是結果,經過抽絲 剝繭,才知道竟然是原因。「倒因為果」「倒果為因」的謬誤,常常出現在日常的因果推理中,如果一開 始對因果辨別就是錯誤的,那怎麼會有正確的因果推論? 「因果螺旋模式」主要用來描述疾病在每一個階段的演進過程,都有各式各樣的驅動因子,推動整個病理 變化的演進,促使病灶從分子、細胞、組織,逐步擴大到器官、系統、個體全身,再從個體,蔓延到社 區、國家和全球,如同螺旋一樣擴展開來。 本書由此觀點出發,介紹常見的因果推論謬誤,分享在醫學史上重要的病因探索與醫藥研發的故事,建 立因果關係的法則。內容談及疾病自然史與各種因果模式,並根據陳建仁院士長期研究流行病學領悟的 心得,揭示他所創建的「因果螺旋模式」。 高。可能高死亡率的國家傾向採取嚴格的 防疫措施。 綜合上述的分析,我們可以發現,既不是 經濟衰退導致死亡率增加,也不是死亡率 增加導致經濟衰退,而可能是死亡率高的

國家,採取了封城、停班、停市等嚴格措 施,導致經濟成長的下降。

25 SciTech Reports 動態時報 作為被寄予重望的再生能源,太陽能技術自 1945 年問 世以來的主力矽基太陽能電池。今( 2022 )年 6 月,美 國普林斯頓大學( Princeton University )工程與應用科 學學院的研究人員發表於《科學》( Sceince )的研究 成果終於突破了過往的限制,發展出一款耐用的鈣鈦 礦太陽能電池( perovskite solar cell, PSC ),超越了原

本矽基太陽能電池的某些極限,成為再生能源技術發 展的重要里程碑。

可連續運作一整年的鈣鈦礦太陽能電池。於此同時, 鈣鈦礦太陽能電池轉換太陽能為電能的效率也快速提 升,可望成為能源相關技術中發展得最快速的領域。 普林斯頓大學發表的這款鈣鈦礦太陽能電池,不僅符 合現今一般的太陽能效率標準、非常耐用,也是同 類產品中第一款效率與壽命能媲美矽基太陽能電池的 設備。除了鈣鈦礦太陽能電池技術本身有所突破之 外,本研究也對於太陽能電池耐久性的評估方法有所 創新,隨著太陽能電池技術的發展,相關設備的耗損 狀況開始以「年」做為評估單位,因此如何測量與推 估,並換算出太陽能電池的耐久性,將成為此技術發 展的一大關鍵。 研究團隊自 2020 年初就開始研發測量方法,以了解太 可運作30年, 鈣鈦礦太陽能電池技術達新里程碑 編譯|陳亭瑋 陽能電池在高效率運轉情況下的狀況與持久性。試圖 了解當太陽能電池持續將大量陽光轉化為電能時,各 種條件包括氣溫、光、溼氣等衝擊會如何影響太陽能 電池的生命週期、削減它的運作效率。 而此技術的進展,其實也與團隊持續進行鈣鈦礦太 陽能電池的技術研發有關。強化鈣鈦礦太陽能電池 的重要方式,在於將太陽能電池內部不同的材料分 層,以最佳化光的吸收,並且保護脆弱的區域免於受 到光照的破壞。其中一個關鍵是在吸光的鈣鈦礦層 (absorbing perovskite layer)與金屬構成的電荷攜帶層 ( charge-carrying layer )中間加入一個非常薄,大約只 有幾個原子厚度的覆蓋層,就可以防止重要的鈣鈦礦 半導體在數週或數個月內受損燒毀,有效提高鈣鈦礦 太陽能電池的運作時間。 團隊在燈箱中測試了各種不同排列細節、層數、材料 所構成的覆蓋層成效,藉此研判不同的太陽能電池隨 時間衰退的速度。而當團隊找到一組接近半年都不見 被寄予眾望的太陽能電池技術再度有了新的進展。(123RF)

鈣鈦礦是一種具有特殊晶體結構的半導體,適合應用 於將太陽能轉換為電能的太陽能電池技術。鈣鈦礦太 陽能電池的技術最早於 2006 年發表, 2009 年出現首 批運作設備,但早期的鈣鈦礦太陽能電池成品都很脆 弱,某些裝置甚至只能運作幾分鐘甚至幾秒鐘。到了 2010 年代,這類設備的使用壽命逐漸延長為幾天、幾 週、幾個月,直到 2017 年,瑞典的研究人員發表了

℃

新聞來源

1. Xiaoming Zhao et al ., Accelerated aging of all-inorganic, interfacestabilized perovskite solar cells. Science, 2022

2. Scott Lyon, Once seen as fleeting, a new solar tech shines on and on, Princeton university, 2022/6/16.

26 科技報導 動態時報

衰退的覆蓋層,便開始思考該如何以合理的方式,找

率運作30年,已然超過目前的商用所需。 雖然鈣鈦礦太陽能電池出現了長足的技術發展,但也 有人認為它不見得會取代現今已經充分商用的矽基太 陽能電池,而是做為新的應用將太陽能發電技術擴展 到更多的新領域。除此之外,相較於現今主力的矽基 太陽能電池,鈣鈦礦太陽能電池有機會在室溫環境下 製造,需要使用的能源比矽少得多,因此如果能投入 生產,可以更便宜、更具持續性。此外,由於材料特 性的緣故,矽基太陽能電池成品是堅硬、不透明的, 但鈣鈦礦有潛力製成靈活而透明的成品,賦予太陽能 電池更多潛在應用的空間。

出太陽能電池的生命週期。考量到新技術的研發與太 陽能電池的安裝成本,目前理想的商用太陽能電池使 用壽命大約是 20 年,但研究當然不可能等上 20 年以證 實設備的使用壽命。因此找出可以加速老化並估計設 備壽命的測量方法,就變得格外重要。 團隊最終發現,可以透過同時加熱與照光加速太陽能電 池的老化過程。太陽能電池在戶外照光會自然衰退,而 加熱則可以有效地加速整個過程。研究人員使用了四種 溫度,包含了從夏天的日均溫到高於水沸點的 110

, 並且在不同的條件下進行測試,最後透過組合數據推 斷,以了解新研發出來的鈣鈦礦太陽能電池在室溫下可 以運作多久。結果顯示在平均溫度35℃的情況下,鈣鈦 礦太陽能電池可以保持80%以上的運作效率至少五年, 此轉換相當於可在普林斯頓大學附近的戶外以同樣的效

LED 的效率 以及所能達到的光源顏色。

臺灣大學化學所特聘教授劉如熹以螢光粉材料的演進, 以及它在 LED 的應用為題發表的一篇綜述文章,在今 ( 2022 )年 5 月 22 日刊登於《化學評論》( Chemical Reviews )。文中闡明了螢光粉的發展歷史、晶體結構 設計,以及未來展望。 作為近年來最常見的光源來源, LED 最開始的發展目 標是為了滿足人們的生活需求、提供高效率的白光光 源,因此最初的螢光粉發展目標也以滿足高亮度與高

術,因此紅外光區的寬譜帶螢光粉也應運而生。但目 前此類 LED 技術尚未成熟,螢光粉材料也尚在發展階 段,有機會出現於未來更複雜高端的LED元件、甚至奈 米級發光材料中成為關鍵角色,除了可能作為高端顯示 器,也可能成為物聯網等系統的關鍵零件。 儘管目前開發螢光粉材料已經有許多進展,然而要同

時滿足多種高階應用需求仍然非常具有挑戰性。此綜 述統整過去螢光粉設計的原理,將可望成為未來新穎 螢光粉材料研發的重要基石。 新聞來源 臺灣大學,〈臺大化學所劉如熹特聘教授團隊論文:螢光粉材料的演進與 其於LED的應用 榮登Chemical Reviews〉,2022年6月22日。

27 SciTech Reports 動態時報 〔註〕演色性是在照明業界中,用以評價燈源或是照明系統能否精準呈現 物體顏色的主要參數。 近年來發光二極體( light-emitting diodes, LEDs )成為

日益重要的光源、光通訊、光感測的重要零件,其中 的關鍵材料,負責轉換光的「螢光粉」也成為化學研 究的重要課題。螢光粉材料的特質對於光品質、節能 與 LED 使用壽命方面非常重要,更會決定

LED 光源的演色性( color rendering index ) 〔註〕 ,希望獲 得能夠精準呈現物品顏色的 LED 光源。而為了因應高 效率、高亮度等需求,也有許多具有高演色性的螢光 粉被開發出來。 在過去的幾十年間,對於螢光粉的材料要求變得更加 嚴格,從追求高亮度至滿足窄譜帶放射( narrowband emission ),以進行不同功能的光譜調控工程。而除 了照明之外,對於 LED 顯示器背光裝置的要求,也隨 著技術的發展而逐步提升,例如在高品質的視聽系統 中,其 LED 顯示器還需要能滿足窄譜帶放射的要求, 為螢光粉的設計帶來空前的挑戰。此篇綜述中也詳細 介紹如何利用活化劑與晶體結構調控,研發窄譜放射 的螢光粉材料。 臺大化學所劉如熹探討螢光粉演進 榮登《化學評論》 整理報導|陳亭瑋 隨著科技的進步、價值觀、需求的發展,人們對於各種 材料與技術的需求也有所變化。諸如關心自身健康、飲 食紀錄、植物種植等面向,都開始有各種可穿戴式的健 康監測技術、食物分析技術、植物栽培技術等被開發。 而這些技術其實都涉及了藍光至紅外光區域的光譜技

效率為主。在基礎需求被滿足後,人們開始要求

鼻胃管是一種由鼻孔經咽喉、食道插入胃中,再透過

管道提供營養的裝置,常用於無法自行吞嚥進食的病

患身上。隨著臺灣人口高齡化,臨床上的相關需求也

日益增加。然而鼻胃管的設置有一定的門檻與風險, 如果在插管的過程中誤入氣管且沒有發覺,可能會造

成感染性肺炎,甚至引發死亡。為此,在中正大學電

機工程團隊張嘉展、張盛富兩位教授的帶領之下,設

計了一套「鼻胃管插管輔助無線感測系統」。首先,

在鼻胃管中置入天線,透過手持式讀取器接收電磁

波,協助導引監控鼻胃管的行經路徑,讓醫護人員能

28 科技報導 動態時報

據灌流聲判斷相關位置,或者以管線反抽測試所得的液 體是否為胃酸來做判斷。然而這些做法都有一定的誤判 率,還需要仰賴醫護人員的經驗來作為輔助。雖然市面 也有一些輔助定位的儀器,但這類儀器的價格普遍較高 昂,以致於無法普及至一般照護中心。 「鼻胃管插管輔助無線感測系統」的無線電波發射器 會隨著鼻胃管進到體內,再由使用者手持讀取器沿著 人體表面掃描接收電磁波。在經過多次改良後,團隊 最終設計出有如貼紙般輕薄的天線,可以黏貼包覆在 鼻胃管前端。針對四個鼻胃管插入的重點部位,包括 咽喉、食道、賁門、胃內部十公分處,都能夠進行偵 測。團隊以豬隻進行實體驗證,發現手持的讀取器在 插管輔助無線感測系統 降低鼻胃管錯置傷害 整理報導|陳亭瑋 距離 20 公分處就可以測得訊號,而且還可以結合手機 應用程式接收掃描結果。而且相較於市面上的定位儀 成本低廉,有機會大規模量產。 研發團隊目前將持續改良此感測系統,預計會再加入 光感測器等,此外他們也正在著手申請設計專利,並 且積極尋找廠商合作技轉,希望能有效協助第一線醫 護人員更快速有效的判斷鼻胃管位置,並且應用於醫 療院所、長照機構、居家照護或者動物醫療場景。未 來也會將相關技術應用於其他醫療需求,如手術器械 的使用,進一步將技術用於提升醫療品質。 新聞來源 中正大學,〈降低鼻胃管錯置傷害 中正大學電機團隊設計插管輔助無線 感測系統〉,2022年6月22日。 鼻胃管常裝置在無法吞 嚥進食的患者身上,由 鼻部經食道插入胃中, 透過管道提供營養。 (123RF)

安全、正確的置放鼻胃管。 一般鼻胃管插管會進入胃部至少十公分,但由於管線材 質較軟,有可能發生管道彎曲反摺,或是進到胃部的位 置太深、太淺的狀況,而這些都會導致灌食不順利。目 前在臨床上若要確認鼻胃管位於正確的位置,有幾個不 同的做法,包括藉由 X 光影像判讀、以針筒打入空氣依

29 SciTech Reports 動態時報 「唐獎」設立於 2012 年 12 月,獎項共有永續發展、 生技醫藥、漢學、法治四大類,每兩年由獨立評選 委員會選出對世界具有創新實質貢獻及影響力的得 主。今( 2022 )年 6 月,恰逢唐獎十週年,其中 6 月 18 日的「永續發展獎」頒發給曾任三屆聯合國秘書 長特別顧問、現任美國哥倫比亞大學永續發展中心 ( Center for Sustainable

(

唐獎教育基金會執行長陳振川在新聞稿中表示,「永 續發展」是我們在 21 世紀面對的最大挑戰,而薩克斯 第五屆唐獎獲獎者名單公布 期盼得主的卓越洞見能為世界帶來改變 整理報導|羅億庭 不僅在債務危機、惡性通膨、計畫經濟過渡到市場經 濟、減少貧窮等專業領域上皆有開創性的研究成果, 更結合了全球經濟、公共健康、公平正義、永續性等 不同面向,提出開創性的跨領域方法,嘗試解決全球 永續發展中面臨的各種複雜問題,使永續發展成為一 個可被學術研究及評量實踐的整合性領域。

(唐獎教育基金會提供)

Development, CSD )主任、聯 合國永續發展解決方案網路( Sustainable Development Solutions Network, SDSN )主席,對於永續發展目標

Sustainable Development Goals, SDGs)的制訂與倡導 貢獻良多的經濟學家——薩克斯(Jeffrey D. Sachs)。

中央大學教授王作台也強調,目前我們能對永續發展 具有整合性框架及更廣泛的理解,都能歸功於薩克 斯的傑出成就及貢獻。例如在《巴黎協定》( Paris Agreement )密集協商的階段,薩克斯便參與了法國、 美國和其他國家對於協定內容,以及如何達成協定的 討論。他除了有很好學術成就外,也進入真實世界推 動永續發展。而身在紐約的薩克斯也在獎項發表的當

30 科技報導 動態時報 天透過錄影,分享他的獲獎感受:「當我聽到獲獎消息 時,我非常激動、也感到榮幸和感激,這是一種很深刻的 榮譽感。」 而6月19日頒發的唐獎「生技醫藥獎」則頒給成功開發新型 冠狀病毒(SARS-CoV-2)mRNA疫苗的三位關鍵科學家: 卡里科(Katalin Kariko)、魏斯曼(Drew Weissman)、庫 利斯( Pieter Cullis )。自 2019 年 11 月起至今兩年多以來, COVID-19打亂了全世界的腳步,更造成人類生命的重大危 機、重創全球經濟。而輝瑞/ BNT ( BioNTech )和莫德納 (Moderna)僅用不到一年的時間,就成功開發出mRNA 新 冠疫苗,一切成果可歸功於三位得主的開創性貢獻:卡里 科及魏斯曼發明了降低 mRNA 免疫原性的方法、庫利斯則 開發了脂質奈米顆粒系統,用以傳送mRNA疫苗。 科學家早在 1961 年就發現了 mRNA 的存在,然而在往後的 20 年,幾乎所有致力於 mRNA 疫苗開發的科學家都放棄了 這項概 念簡單、卻難以實行的技術。本次生技醫藥獎三位 新聞來源 1. 唐獎教育基金會,《 美國經濟學家獲頒唐獎「永續發展獎」 計畫 來台領獎 期與各界對談》,2022年6月18日。 2. 唐獎教育基金會,《開發COVID-19 mRNA疫苗三科學家獲唐獎「生 技醫藥獎」 開創以RNA為療法的醫學新時代》,2022年6月19日。 3. 唐獎教育基金會,《第五屆唐獎得獎名單出爐 四獎項六得主為動 盪世局帶來安定力量》,2022年6月22日。 得主開發出的新平臺使用經過核苷修飾、可逃脫免 疫系統的 mRNA 序列,克服了合成的 mRNA 會被先 天性免疫系統辨識,引發嚴重發炎反應的問題,再 藉由脂質奈米顆粒的保護,將 mRNA 有效送入人體 細胞,由人體細胞自行產生病毒的棘蛋白,進而誘 發 B 細胞產生中和抗體、訓練 T 細胞攻擊受感染的細 胞等一系列適應性免疫反應。這些技術不僅改變了 疫苗學,更正式宣告以 RNA 為療法的醫學新時代來 臨。未來此技術還有望應用在其他病毒疫苗、個人 化精準癌症疫苗、人類免疫缺陷病毒,甚至過敏等 多種疾病領域。 卡里科在接獲此獎項後表示,「得知我與魏斯曼和 庫利斯博士一起獲得了這個獎項,我感到非常榮幸 和謙卑。」魏斯曼也認為「能夠獲得如此重要的 獎,是莫大的榮譽。」至於庫利斯則說道「能獲獎 我覺得很高興,不僅僅是因為我所獲得的殊榮,也 是因為它同時認可了我多年來與之共事的所有人的 努力。」 6 月 20 日的唐獎「漢學獎」,得獎者為英國藝術史 學家、考古學家、漢學家羅森( Jessica Rawson ), 以表彰她精研中國藝術文物的成就。她研究藝術 史與物質文化,關注考古出土的器物,讓人們看 見藝術品所承載的歷史文化,豐富漢學內涵。 6 月 21 日的「法治獎」獲獎人為澳洲憲法學者頌德絲 ( Cheryl Saunders ),藉此表揚她在比較憲法的開 創性貢獻,特別是推動亞太地區的立憲工程。並且 在極為嚴峻的環境中,數十年來皆以深厚的學養引 領亞太地區許多國家的立憲方針並提供建言,經由 與國內外學者及政治工作者的積極交流、對話、合 作,不斷拓展比較憲法的疆界。

地球是我們目前唯一已知有生命存在的星球,由於地

球屬於單恆星系統,因此天文學家過去在尋找外星生 命時,也傾向關注只有一個恆星的單恆星系統。科學

家們大多認為,圍繞單恆星的軌道較為單純,不受多

個大天體影響拉扯,容易維持穩定的溫度和光照有利

於生物生存,因此在類似太陽的單恆星系統中可能存

在著外星生命。

但清華大學天文所助理教授何英宏與丹麥哥本哈根大

學(Københavns Universitet)組成的跨國研究團隊在近

期發現,由兩顆恆星互繞組成的「聯星系統」( binary

star system )行星,才是最有可能孕育外星生命之處,

應列為太空搜尋的主要目標,該研究成果已刊登於 《自然》(Nature)期刊。 何英宏表示,聯星系統大約每百年就會噴發一次,比 單星系統約萬年才噴發一次更為頻繁;在恆星噴發 後,環繞在恆星周圍的行星上的碳、氫等可組成生命 體的有機化合物,就有機會重組,更可能會孕育出外 星生命。此外,銀河系中約有一半的恆星屬於聯星系

結構。此外,研究團隊還分析了他們觀察到的水、甲 醇( methanol )、含碳有機物,發現聯星系統的噴發將 破壞岩石中的水及複雜有機物,使有機分子破壞及重 建的速度比單星系統更快,更有機會孕育出生命。 在本次研究中,何英宏主要負責計算與模擬出觀測 結果的理論模型。而美國航空暨太空總署( National Aeronautics and Space Administration, NASA )預計採 用去( 2021 )年底才發射的韋伯太空望遠鏡( James Webb Space Telescope, JWST )探索聯星系統中複雜的 有機分子,何英宏也將出任其中一項研究子計畫的首 席研究員,觀測年輕聯星系統周圍的氣體與塵埃。在

31 SciTech Reports 動態時報

統,像是有兩個太陽一般,只要兩顆恆星的距離夠接 近、受到彼此的引力影響而互繞,那麼環繞它的行星 環境也會與單恆星行星有很大的不同。 藉由位於智利北部沙漠的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米 波陣列( Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA )望遠鏡,何英宏與研究團隊觀測到距離地球 1000 光年之外,大約在一萬年前形成的年輕聯星系統 「 NGC 1333-IRAS2A 」,並得到高解析度影像,並以 電腦模擬它在演化之前及之後的狀態。 透過模擬結果,研究團隊得知包圍這個年輕聯星的氣 「聯星系統」有機分子破壞、重建速度快 更可能孕育出外星生命 整理報導|羅億庭 體流動混亂且劇烈,並導致了噴發。而噴發會使得大 量物質落向恆星,使恆星明亮 10 ∼ 100 倍,然後又恢復 到正常狀態。在噴發期間,正在形成行星的圓盤中的 氣體和塵埃會被撕裂並重新聚積,因此改變了行星的

被問到是否相信外星生命的存在時,何英宏也表示從 機率來看,我們不可能是宇宙中唯一有生命的星體。 他相信,浩瀚的宇宙中應該有其他生命能以不需氧氣 的形式存活。 新聞來源 清華大學,《清華與跨國團隊發現 聯星系統更可能有外星生命》,2022 年6月16日。

32 科技報導 動態時報 嚴重特殊傳染病肺炎( COVID-19 )疫情已延燒兩年 半,截自今(2022)年7月6日為止,全球的染疫人數已 突破 5.51 億。除了施打疫苗、確診時的治療之外,科學 家也迫切想知道造成新冠長期症狀( long COVID-19 , 又稱長新冠)後遺症的原因,而目前他們認為造成新冠 長期症狀的可能理論有三種。 2020 年,在義大利傑梅利大學附設醫院(

Gemelli University Hospital )工作的兒童傳染病醫師邦森索 ( Danilo Buonsenso )發現一些兒童在感染了新型冠 狀病毒( SARS-CoV-2 )的數個月後仍然出現呼吸急 促、極度疲勞等症狀。透過單光子電腦斷層掃描儀 ( SPECT-CT )技術掃描 11 名患有嚴重新冠長期症狀的 患者肺部,他發現五名患者肺部的某些特定區域沒有血 液流入,或出現血液流量減少的情況。他們懷疑這可能

美國疾病控制和預防中心( U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC)也在今( 2022 )年 5 月的 報告中,提及美國至少有 1/5 的人罹患新冠長期症狀。 即使接種疫苗的人罹患新冠長期症狀的比率較低,但我 們仍不知道疫苗能否防止這類症狀。美國微生物學家普 羅爾( Amy Proal )則提出理論認為,即使在新冠病毒 的急性感染結束後,冠狀病毒仍會存在於人體中,使患 者出現新冠長期症狀。 一篇由美國國立衛生研究院( U.S. National Institutes of Health )發表的預印本論文中,描述了 44 位曾罹患 造成新冠長期症狀的三種可能理論 編譯|羅億庭 COVID-19 患者的屍檢報告。普羅爾從這篇論文中發 現,雖然大多數患者死於 COVID-19 ,但在其中五位的 輕度、甚至是無症狀感染者(死於其他原因)的人身 上,卻發現他們體內仍具有病毒 RNA ,且病毒的分布 範圍包含大腦、肌肉、腸道、肺部。但由於這項研究 關注的並非患有新冠長期症狀的患者,也只是一項臨 床上的觀察,因此普羅爾目前也與西奈山伊坎醫學院 (Icahn School of Medicine at Mount Sinai)的腸胃病與

者的血液進行分析,發現罹患新冠長期症狀患者血液 裡的重要訊息——即使在檢測出病毒陽性反應的八個月 後,患者體內的免疫系統仍處於混亂的高度警戒狀態, 而這種慢性發炎的症狀將導致許多健康問題。 對於研究者來說,解答新冠長期症狀的發生原因是個複 雜的課題,更是個費力、需要循序漸進的過程。此外, 這些症狀或許也不是由單一個原因造成,長期存在的病 毒可能會同時攻擊循環系統、造成血塊,甚至是慢性發 炎。因此我們仍需要更多相關案例以及研究,才能對新 冠長期症狀有更多了解。 新聞來源 Jennifer Couzin-Frankel, Clues To Long Covid, Science , Vol 376, Issue 6599, 2022.

是由於病毒的攻擊或殘留,導致控制患者體內血液流動 的細胞或組織受損、並凝結成血塊,堵塞了人體血液 循環,影響大腦到關節等諸多部位。此項發現也已於 去( 2021 )年發表於《刺胳針:兒童與青少年健康》 (The Lancet Child & Adolescent Health)期刊中,但目 前仍缺乏確鑿的證據顯示血塊會導致新冠長期症狀。

免疫學家合作,預計利用結腸鏡檢查尋找新冠長期症狀 患者腸道中的病毒。由於腸道相較於其他器官(如大 腦、肺部)而言更容易進入,也比血液更容易攜帶病 毒,未來他們也將仔細檢查該區域中免疫細胞的活動。 最後一項理論,則是由澳洲新南威爾士大學(University of New South Wales )的免疫學家佩索潘( Chansavath Phetsouphanh )提出。他與同事收集了 31 名新冠長期患

33 SciTech Reports 動態時報 為了達成2050淨零排放的目標,各國無不積極規劃相關 的再生能源使用,太陽能板就是其中之一。但太陽能板 的部署其實是個大問題——面積不小的太陽能板,究竟 該放在哪裡?根據計算,到了2050年美國可能需要六萬 多平方公里的土地放置太陽能板,而日本、韓國等土地 稀缺的國家,也不得不將5%土地用於太陽能發電。 太陽能板的設置有可能占用糧食生產、野生生物的可利 用土地而引發爭議,例如苗栗縣政府在今(2022)年通 過的一項計畫,就預計在八公頃的淺山森林上建造太陽 浮動式太陽能板 能解決陸地放置面積不足的困境嗎? 編譯|羅億庭 能光電設施,由於此地恰好與臺灣的瀕危保育動物石虎 (Prionailurus bengalensis)棲地重疊,引發不少爭論, 因此太陽能板的放置地是我們需要審慎思考的課題。 既然陸地上的空間嚴重不足,如果把太陽能板放在水上 呢?關於太陽能板放置問題的一種新興解決方案,就是 在水庫上部署「浮動式太陽能板」(floatovoltaics)。 除了水庫之外,科學家過往也曾想過在沙漠、農田等地 方設置太陽能板,不過這些放置地點可能會產生一些問 題。沙漠的陽光充足、土地使用競爭不大,乍看之下似

研究工作則剛起步,研究人員目前仍在了解在農中架設

太陽能板,將對農地、作物、糧食生產有哪些影響。

在水庫上放置太陽能板有許多優點,例如這些浮動式太 陽能板透過一種用於固定船舶的繫泊索(mooring line)

連接、固定,而在水面上能使太陽能板保持涼爽,令浮

動式太陽能板的效率比陸地上的太陽能板高約 5 %。此

外,浮動式太陽能板能避免水面受到陽光直射,可減少

水庫中的水分蒸發,保留水力發電、飲用、灌溉用的水 資源。在水庫中也已經具備水力發電的電網基礎設施, 降低電力的運輸成本,若將太陽能發電與水力發電結

合,在陽光微弱時水庫能夠提供能源,當太陽能發電量

的產率高時也能將這些能量作為位能儲存在水庫中。

目前,這種浮動式光電的設置僅占電力行業的一小部 分。截至2020年為止,全球浮動式太陽能電池板的裝置

容量( installed capacity )僅有 3 百萬千瓦( GW ),而 陸地上太陽能板的裝置容量則超過 700 GW 。但有鑑於 全球的水庫數量眾多,浮動式太陽能板的擴張潛力相當 大,若浮動太陽能板可以覆蓋於全球約10%的水庫上, 有望提供近 4000 GW 的太陽能容量( solar capacity ), 相當於全球目前運作中的化石燃料發電廠的發電能力。 在水庫中設置浮動式太陽能板,雖然目前看似有許多優 點,但過於快速的推廣任何新能源技術,也可能產生我 們無法預料的後果。例如岸上或離岸風力發電裝置有可 能對鳥類、蝙蝠、海洋生物造成干擾,並影響鯨魚的遷 徙,也會對商業漁業帶來麻煩。水庫是一種人工的生態 系統,在許多地方提供了野生動物棲息地,更掌管著除 了供水以外的其他需求,例如防洪、水電等。水庫的應 用壓力在氣候變遷的情況下不斷提升。因此在概念和實 踐上,擴大使用浮動式太陽能板與環境、社會、經濟目 標之間的平衡,是我們必須謹慎思考的。

34 科技報導 動態時報 新聞來源 Rafael M. Almeida et al., Floating solar power could help fight climate change let’ s get it

2022. 本刊為科技新聞刊物,除了提供當月重要的學界、政策、產業訊息外,並有學者專家針對科技(含醫療) 政策、教育、產業相關的時事發表評論或提供專業意見。竭誠歡迎關心臺灣科技發展的您,就上述方向踴 躍投稿。寫作時請依照稿約: 一、避免學術專業論文寫作格式。 二、字數盡量在2000至3500字內,可附相關圖或表至多5張。 三、請遵守著作權法,如有著作權爭議(包括圖片),由作者自行負責。一經投稿,即視同授權刊載。 四、稿件刊出後將致贈當期刊物一本及薄酬(稿酬將於刊出當月月底寄發,由第一作者代表簽收)。 稿件請寄至scimonth@scimonth.one,註明真實姓名、聯絡方式、服務機關或就讀學校,並請於信件主 旨中標示「科技報導投稿」。 《科技報導》稿約 乎是個非常適合放置太陽能板的地方,但科學家模擬出 的數據模型卻顯示,如果在撒哈拉沙漠放置太陽能板,

right, Nature, 606, 246-249,

深色的太陽能板將會改變當地的溫度和全球氣流模式, 可能導致亞馬遜地區因而乾旱、北極海冰流失等後果。 此外,過往在美國西南部莫哈韋沙漠(Mojave Desert) 設置了太陽能板後,對美洲當地原住民而言具有重要文 化意義的仙人掌覆蓋率也因此減少。而在後勤方面,設 置在偏遠沙漠地區的太陽能板,也很難將能源運送到需 要的地方。至於另一個地點——農田,架設太陽能板的

秀的領導、協調能力,與指導後進和年輕研究人員之經驗;同時熟悉學研與醫界議題,能夠帶領跨領域之團隊與推動研究合作之 發展。

完整遴選公告內容請詳下列:

The National Health Research Institutes (NHRI), Taiwan is a non-profit and mission-oriented biomedical research institute in Taiwan. Its mission is to advance medical and health research and improve people’s health and well-being. As one of NHRI’s prestigious research units, the Institute of Biomedical Engineering and Nanomedicine focuses on the areas of biomaterials and regenerative medicine, biomedical imaging, nano-medicine, and bioelectronics; and it performs translational research in close collaboration with clinical institutions. For more background information regarding this position and the Institute can be found at the website: http://iben.nhri.org.tw

NHRI invites applications for Director of the Institute of Biomedical Engineering and Nanomedicine. The Director is responsible for overseeing �) the promotion of basic research in biomedical engineering and nanomedicine related fields, �) the administration of preclinical imaging facility in NHRI, �) the training and mentorship of graduate students and future leaders in biomedical engineering, �) the recruitment of outstanding investigators, and �) collaboration with other sections of NHRI and with industrial partners.

The candidate is expected to have a Ph.D., M.D., or both; a demonstrated record of successful funding and quality publications in peer reviewed journals; strong leadership and mentoring experiences; and the desire to further develop a nationally outstanding collaborative research effort. Candidate must have a background or research in biomedical engineering and nanomedicine. Prospective candidates are also expected to demonstrate proficiency in Chinese language, familiarity with scientific and medical community to work effectively in Taiwan, to develop effective strategic plan and to lead a productive multidisciplinary team.

Interested applicants are requested to submit a complete Curriculum Vitae and a brief statement of research expertise, administrative experience, and vision or plan for the development of the Institute (one or two pages). In addition, please arrange for three letters of reference to be sent directly to:

Search Committee for

The Director of the Institute of Biomedical Engineering and Nanomedicine

Department of Research Planning and Development

National Health Research Institutes

�� Keyan Road, Zhunan, Miaoli County �����, Taiwan

Contact Person: Ms. Joyce Hsu (e-mail: joyce@nhri.edu.tw)

For full consideration, the application should be received by August ��, ����. The position is open till a successful candidate is selected. Submitted materials will not be returned.

NHRI is an equal opportunity employer. Women and non-Taiwanese citizens are encouraged to apply.

35 SciTech Reports 動態時報 國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所公開遴選所長

of

of

Research

Position Open Director

Institute

Biomedical Engineering and Nanomedicine at National Health

Institutes, Taiwan 所長負責綜理所務,包括:(1)推動生醫工程與奈米醫學等相關領域之基礎研究、(2)統籌本院臨床前影像設施、(3)訓練與培 育研究生及未來生醫工程領導人才、(4)延攬優秀研究人員、(5)促進與院內其他單位合作研究以及推動與產業鏈結。 候選人應有Ph.D.或M.D.學位或兩項兼具,具生醫工程與奈米醫學相關研究背景與經驗,在學術上有重要貢獻及傑出成就;且有優

36 科技報導 科學月刊

年 12 月底爆

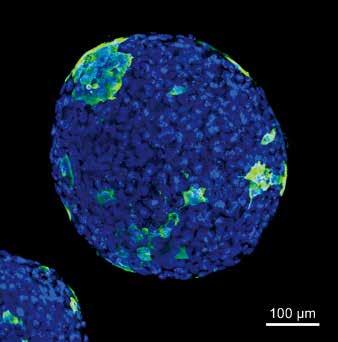

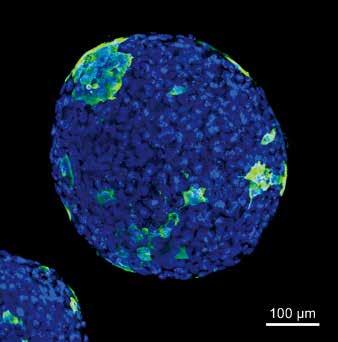

COVID-19 有關。在郭濬澤獲得優選的 作品「COVID-19 on earth」中,這顆乍看之下有點像地 球的是什麼呢?它其實是一顆被新型冠狀病毒(SARSCoV-2)感染的3D細胞球!圖中藍色的部分為細胞核, 綠色的則是病毒蛋白。有別於傳統實驗室常用的 2D 培 養,在三維空間中培養出來的 3D 細胞球,它 的細胞外 基質( extracellular matrix, ECM )將變得更複雜,可能 會表現出一些有利於病毒感染的因子,並增強病毒的攻 勢。一旦 SARS-CoV-2 病毒攻擊 3D 培養的細胞球之後,

37 SciTech Reports 專訪時間 羅億庭/電腦桌面是顯微鏡下的水熊,本刊主編。 打開微觀世界新視野 融合科學與美學的顯微攝影 從小到大,我們或多或少都曾經學校實驗課中使用顯 微鏡觀察過洋蔥表皮細胞、人類口腔皮膜細胞的形 態,抑或是在生物課本上看見過細胞在顯微鏡下的樣 子。當時的我們,可能會開始對微觀世界中未知的事 物產生好奇,但這些平凡又樸實無華的影像,可能很 難讓我們將科學研究與「美學」掛鉤。而隨著顯微影 像技術的進步,科學家可以逐漸看見更細微、更清晰

顯微鏡下,你看見了什麼? 為了發掘科學之美、推廣顯微攝影的技術,元利儀器 於去( 2021 )年舉辦了第一屆「 2021 Taiwan 顯微攝影 競賽」,徵集了來自臺灣各地顯微影像的愛好者們, 透過微觀的視野讓大眾看見科學不為人知的另一面。 COVID-19 on earth 從一顆細胞,看見一個世界? 「這些背後的實驗故事,如果沒有發表出去就沒人知 道。」談起決定報名顯微攝影競賽的心路歷程,去年獲 得優選的參賽者,目前任職於中央研究院(簡稱中研 院)生物醫學研究所的郭濬澤對著我們這麼說。他當初 會報名參加比賽完全是場意外,僅是剛好看到所上儀器 室佈告欄上的徵稿海報,實驗室又恰好有許多顯微攝影 的實驗紀錄照片,即使有些照片令人印象深刻,最終也 可能因為種種因素不會被放到期刊論文上,就此被雪藏 在實驗室的硬碟中——而顯微攝影競賽就給了這些影像 *本文由元利儀器贊助,《科技報導》獨立製作。* 另一條出路,讓他們能透過這次比賽分享這些實驗故 事,令其他人也能看到這些實驗室曾發生過的故事。 嚴重特殊傳染性肺炎(

郭濬澤

的微觀世界,也能透過顯微攝影的方式引領人們看見 微觀世界的獨特美感,拉近了科學與大眾間的距離。

COVID-19 )在 2019

發,至今全球的累積病例數已超過五億,而本次優選 之一的作品也與

COVID-19 on earth

38 科技報導 專訪時間 細胞球上就會出現非常多病毒蛋白,呈現出圖中的樣 貌。此外,這個 3D 培養出的細胞模型也比較貼近在真 實世界中細胞被病毒感染的狀況,因此當時團隊也希望 可以透過這種模式,建立一個 COVID-19 的藥物篩選平 臺。「在實驗過程中這顆細胞球剛好最圓,看起來就像 是一個小顆的地球,讓我特別印象深刻。」郭濬澤說。 由於先前沒有沒有 3D 培養細胞,以及以螢光染色 3D 細 胞的經驗,這些工作內容對郭濬澤來說都是第一次, 整個實驗從細胞的 3D 培養、染色,全都是需要再重新 學習的技術。此外,因為過往缺乏操作 SARS-CoV-2 這 種會感染人類病毒的經驗,郭濬澤也將

時間,從最初的實驗到拍出成果,大約歷經了兩個月 左右。 Gill Garden 你知道「魚鰓」之中,其實藏著一片花園嗎? 「比較少人在做魚類相關的研究,尤其是鰓這個器 官。」另一位優選者是來自臺灣大學生命科學系的學生 施尚武,最初因為實驗的需求開始接觸共軛焦顯微鏡, 在拍了不少影像之後也開始對顯微攝影產生了興趣,而 在施尚武的作品「Gill Garden」中,他拍攝了一種實驗 室中常用的模式生物青鱂魚(Oryzias latipes)的鰓。 魚類的鰓由許多種類的細胞所組成,主要負責氣體交 換與離子交換,更發展出許多複雜的結構以更有效率 的執行這兩項功能。施尚武的這項作品透過免疫螢光 染色,利用兩種抗體呈現出魚鰓中主要負責離子交換 的離子細胞( ionocyte )。在實驗中,兩種抗體分別 標定了兩種不同的運輸蛋白,綠色為鈉鉀幫浦( Na + / K + -ATPase )、藍色則是鈉氫離子交換蛋白( Na + /H + exchanger ),最後再使用 DAPI 染劑(紅色)染出細胞 核,呈現出整個鰓的結構。 施尚武分享,在拍攝過程中比較困難的地方其實在於樣 品的前處理。因為魚鰓的結構相當複雜,一片鰓上有兩 排緊密相連的鰓絲構造,而這次拍攝的主角離子細胞, 主要就座落在兩排鰓絲的內側,因此他必須將其中一排 鰓絲剪開才能看得到細胞。此外,因為青鱂魚屬於小型 魚,鰓絲也就相對來說更小,所以要剪出一個完整、沒 有破損的樣品十分不容易,光是處理樣本就花了許多時 間,使用很多種不同類型的精細剪刀才終於把其中一邊

施尚武 Gill Garden

3D 細胞球送到 中研院 P3 實驗室,請他們協助將細胞球感染上 SARSCoV-2 病毒,並在實驗室中做固定、消毒以確保沒有任 何病毒殘留。後續再將送回來的 3D 細胞球染色、想辦 法讓螢光顏色染到裡面,最後一個步驟才是進到共軛 焦顯微鏡( confocal microscopy )裡面看樣本、拍照。 雖然照片上的顏色看起來並不豐富,似乎也不是很華 麗,但為了拍出這張照片,其實需要許多事前準備的

的鰓絲剪下來,順利完成後續的拍攝。 而在拍攝技巧與視角的選擇方面,施尚武則認為這牽扯 到個人在拍攝過程中的思考,例如在提升影像的品質方 面,除了可以調整物鏡的選擇、標本與物鏡之間的介 質、曝光度這些基本條件之外,還能夠考慮一些更進階 的方式,像是使用多色高解析度觀察( airyscan )的輔 助等。另一方面是可以去考量如何帶出作品的美感、創 意,要怎麼做才有可能從眾多的作品中脫穎而出。此

39 SciTech Reports 專訪時間 外,作品的套色也是一個重點,「一般來說染 DAPI 都 會是藍色的,但換一個顏色就可以讓大家感受全然不 同。」透過拍攝過程中的多方思考,調整各式參數、拍 攝的角度,或許就能產生出讓人耳目一新的感覺。 高第的彩蕨 在動物細胞中看見植物的影子,這是有可能的嗎? 「看著這些影像要自己發揮一些想像力,有想像力的 話看什麼都可以把它想成一幅漂亮的畫。」優選得獎 者,目前任職於捷絡生物科技公司的林以文說。在生 物科技公司工作的她,時常會與許多合作夥伴共同執 行一些臨床研究計畫,當她第一次看見小鼠十二指腸 絨毛樣本時就認為它長得很像蕨類,於是便決定用這 個概念去發展作品。 在「高第的彩蕨」這項作品的描述中,林以文引用了 林以文 高第的彩蕨

40 科技報導 專訪時間 比賽主題|題材不限,任何靜態顯微攝影作品皆可投稿 參賽資格|年滿18歲的臺灣地區使用者(含本國人與合法 在台居留工作之外國人),使用任何廠牌光學 顯微鏡拍攝的影像作品 投稿方式|於投稿截止日前上傳最多三件作品至比賽網站 西班牙建築師高第( Antoni Gaudí )的一句話:「直線 屬於人類,曲線屬於上帝。」而作品中小鼠的十二指

漂亮的困難,幸好後來透過 Olympus cellSens 的拼接軟 體,再搭配上一些參數設定才成功做出這幅影像。從核 膜染色到拼接、後製,總共大約花了5∼7天完成。 用顯微鏡,看見微米尺度下的科學之美 在這個「人手一機」的時代,拍照、攝影可說是現代 人的必備技能。使用手機、相機攝影通常是一瞬間的 事,快門一按下去便能立刻得到一幅清晰的影像——但 顯微攝影就不同了,從樣品的前處理、拍攝過程,再 到後製都需要花費許多時間與精力,才能得到眼前的 精美影像。 在顯微鏡的鏡頭底下,我們看見的是一個微觀的世界, 更能捕捉到物質最細微的樣貌,各種物質在放大的倍率 下展現了不同於我們日常生活中習以為常的面貌。此 外,搭配上螢光染色的優勢,科學家還能瞄準或指定感 興趣的細節做出呈現並進行拍攝,這些都是手機與相 機做不到的。此外,透過雷射掃描共軛焦顯微鏡(laser confocal microscope )還能把所有非聚焦面的光去掉, 再將一層一層的照片疊起來,那麼這張照片的每一個點 都會是對焦過的。不同於我們平常使用相機的時候,無 論是拍風景或人像時,會希望一些地方可以散焦、透過 模糊來增加影像的美感,「在顯微鏡的世界裡,我們追 求的是愈聚焦、愈清晰愈好。」郭濬澤說,而這些清晰 的照片也會令觀看者產生另一種不同的感受。 「因為這個比賽,我才第一次發現原來『科學』不僅僅 是單純的做研究,還可以呈現出藝術。」施尚武神情認 真地分享道,他也說到以前在拍攝時都有點像是為了證 明一件事情去做拍攝,其實沒有想過要讓影像變得很漂 亮。「平常就在拍攝這些影像,但只有我們做實驗的人 才會看到這些影像,缺乏一個平台讓大家發現它們的 美。」林以文說。而透過顯微攝影競賽,便能讓人們知 道實驗室裡面發生的科學事,看見科學與藝術影像的結 合與微米尺度下的科學之美,也使得科學更平易近人。 顯微 2022 Taiwan 攝影競賽 徵 件 中 你手邊也有一些型態特殊,很值得讓人們一睹為快的精 彩影像嗎?或是那些被埋藏在實驗紀錄中,覺得沒能 讓大家看到很可惜的照片?「2022 Taiwan顯微攝影競 賽」現正開放投稿中,一起用影像訴說那些不為人知的 科學故事,拓展人們對微觀世界的想像吧! 5.9 9.9 2022 MON FRI 詳細內容 請見競賽官網

腸絨毛彎曲、不規則的放射狀展開,絨毛排列的部分 像是蕨類的葉片一般,根部肌肉層則像蕨類植物的葉 柄。整體的捲曲姿態讓絨毛看起來如同蕨類初生的嫩 芽,展現出強大的生命力。 在實驗中,林以文透過螢光染色試劑對小鼠十二指腸 絨毛的細胞膜、細胞核進行染色,再經過水溶性的組 織澄清液去澄清,並以共軛焦顯微鏡拍攝,經過後製 軟體加工將顏色變得更為鮮豔,製成現在看到的這幅 影像。作品中可以看到一顆顆的細胞,在經過後製呈 現出繽紛的色彩,就像是高第在建築上使用的大量馬 賽克磁磚一樣,一顆顆彩磚到建構出一片片羽葉,根 部巧妙卷曲的葉柄串起高第的精髓,色澤也充分展現 出這幅作品的熱情洋溢。 此外,你看得出這幅作品其實是由一個個小畫面拼接而 成的嗎?在作品拍攝時,林以文拍下了許多不同視野的 影像,並將這些影像拼接成一幅完整的畫面。在拼接過 程中,也曾出現失敗、影像之間有接縫無法銜接得很