Página 03

Días de celebración, viandas y villancicos

Página 04

El emblema de la Navidad

Página 06

Cada elemento cuenta

Página 08

La Navidad

guatemalteca

Página 10

El rey de la Navidad

Página 12

Arte individual, moldeado con espíritu navideño

Página 14

Tamales, marimba, roscas y el Niño Dios

Cada fin de año marca una época especial, cuando los buenos deseos y la unión familiar salen a relucir. Regalos, ropa, comida, cena en familia y muchos otros elementos hacen que estas fechas sean las favoritas para algunos. Los más pequeños de la casa disfrutan con los juegos pirotécnicos, hechos especialmente para ellos como las estrellitas y tronadores. Mientras que los adultos preparan las viandas,

bebidas y música, para esperar la medianoche.

Los religiosos celebran el nacimiento del Niño Dios, y los colocados abajo del árbol se vuelven protagonistas por unos minutos; mientras que los que los que no practican ninguna religión sencillamente aprovechan para dar los buenos deseos y compartir con familiares y amigos.

En la presente edición le mostramos algunos elementos característicos de la Navidad, como el

reportaje acerca del tamal, que ha servido de inspiración no solo gastronómica, sino también artísticamente, ya que se han realizado obras de arte en su honor.

La cerámica tiene parte importante en Guatemala, tanto para este tiempo y más, ahora que destacan los nacimientos e implementos decorativos realizados en barro.

Estos temas y más son parte de la edición 2024 del Suplemento Navideno que el Diario de Centro América le ofrece.

Dirección General: Carlos Morales Monzón. Coordinación General de Redacción: Miguel González Moraga. Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos. Editora: Katheryn Ibarra. Redactores: Narcy Vásquez, María Godoy y Katheryn Ibarra. Diseño Gráfico y Diagramación: Sulhema Pacheco y Rene Chicoj. Digitalización: Freddy Pérez

7 de diciembre

Quema del diablo.

Con esta actividad se inicia la época en nuestro país; chicos y grandes se reúnen para hacer fogarones y quemar al maligno.

8 de diciembre

Fiesta de la Inmaculada Concepción. Tienen relación con la quema del diablo, ya que anteriormente el 7 de diciembre, a las 18 horas, colgaban faroles y se encendía una fogata para esperar la salida de la procesión de la Inmaculada, pues en ese tiempo no había alumbrado público

La época navideña tiene tradiciones que surgieron a partir al cristianismo, pero que han evolucionado y se han adaptado a la cultura guatemalteca. Su gastronomía con los tamales y el ponche es de las preferidas por las familias. A continuación, compartimos las fechas más representativas para que tenga presente todo lo que se celebrará en los próximos días.

2 de febrero

Día de la Virgen de Candelaria. Con esta festividad se da por finalizada la época navideña. Las abuelas decían que para este día se podía quitar el nacimiento colocado en los hogares. También en este día pagan los tamales las personas que les salió el niño Jesús en la rosca de reyes.

12 de diciembre

Se celebra a la Virgen de Guadalupe. Según las tradiciones cristianas se apareció entre el 9 y 12 de diciembre en el cerro del Tepeyac, México, en 1531. En Guatemala se acostumbra a vestir a los niños con traje típico para emular a Juan Diego, a quien la Virgen se le apareció.

16 de diciembre

Las posadas se realizan durante nueve días y en ellas hay oraciones, comida y villancicos.

Es una representación del tiempo en que María y José buscaban un lugar para que el Niño Dios naciera. El Hermano Pedro de San José de Betancur las trajo al país.

24 de diciembre

Se celebra la Nochebuena. Los guatemaltecos se reúnen para cenar e intercambiar obsequios. Se torna una celebración más familiar.

25 de diciembre Navidad. En esta fecha se conmemora el nacimiento de Jesucristo. En nuestro país se acostumbra a dar asueto por la festividad.

6 de enero

Día de Reyes. Se parte una rosca que trae un Niño Jesús, y el que lo encuentre en su rebanada deberá pagar con tamales. Se tiene la creencia de que es buena suerte durante todo el año para quien acostumbraba. En Guatemala se practicaba el robo del Niño, que era sustraer la imagen de los nacimientos para que posteriormente el ladrón organizara una fiesta cuando era devuelto a las familias.

31 de diciembre

Año Nuevo. Se celebra con alimentos y bebidas. Hay varias tradiciones como la de comer 12 uvas a la medianoche, pidiendo un deseo por cada mes del año que se inicia; vestir ropa de colores específicos para atraer amor o dinero, entre otros deseos.

28 de diciembre

Día de los Santos Inocentes. En los últimos tiempos, esta fecha se ha usado para hacer bromas; sin embargo, su origen es más bíblico porque se conmemora a los niños que Herodes mandó a matar ya que “había nacido un rey en Belén”, haciendo referencia al Niño Dios.

Texto: Katheryn Ibarra Fotos: Sandra Sebastián y Facebook

Cada diciembre es tradicional ver los hogares engalanados con un árbol navideño. Los hay de varios tamaños, naturales, artificiales y ahora hasta virtuales. Sin embargo, sabe usted ¿cómo surgió esta tradición?

Consultamos con el licenciado en Historia e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala Mauricio Chaulón, quien explica que “para hablar del árbol de

Navidad en países como el nuestro, hay que referirnos a la influencia europea específicamente germánica, francesa, inglesa y finalmente estadounidense que hubo en América Latina”.

El camino que esta tradición recorrió surgió en Europa, luego viajó a Estados Unidos y finalmente llegó a Latinoamérica. “Va a ser toda una influencia europea de la segunda mitad del siglo XIX y en el caso de América Latina, a las últi mas dos décadas de ese siglo. Eso va a corresponder a todas las ideas europeas que los regímenes liberales instauraron en los nuevos Estados latinoamericanos que acababan de tener sus independencias”.

El chirivisco pintado con aerosol era comunmente lo que se adornaba.

Los liberales, a diferencia de los conservadores, tomaban en cuenta el estilo y la estética europea en vez de lo español, porque esto ya se consideraba colonial, atrasado y conservador, argumenta Chaulón.

La evolución

Las costumbres van a ir transformándose, expone el investigador. “Por ejemplo, se van a seguir poniendo los nacimientos, utilizando elementos naturales propios de los lugares; en el caso de Guatemala, la manzanilla, la hoja de pacaya, las hojas de banano, el musgo y las chichitas. Pero, al mismo tiempo, se va a empezar a importar modelos estéticos; como por ejemplo, el uso de las bombas de Navidad y del árbol que va a entrar al país, en las tres primeras décadas del siglo XX”.

El experto señala que aunque en el país hay pino y pinabete, no se colocaban, sino que se utilizaban los chiriviscos, gusanos de pino y posteriormente ya se empezaron a cortar árboles naturales para llevarlos a las casas y adornarlos. “Por supuesto que estamos hablando de las casas de

familias de dinero que tenían más esa influencia, porque incluso podían viajar y los comercios empezaron ya a adornar sus locales con elementos estéticos del invierno extranjero, ya que aquí no hay nieve, pero empiezan a aparecer los muñecos frosty y otros. Entonces las familias de clase media y de sectores populares van a adornar los chirivicos. Se va a ir a los barrancos, cortan ramas y pedazos de arbustos, que son pelones, porque ya no tienen hojas ni frutos y esto es lo que van a adornar”, expone.

Agrega que “luego empiezan los árboles naturales en algunas casas porque no había control ambiental como ahora, que están los pinabetes seleccionados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas; eso no existía en ese momento. Hablo de las décadas de 1920 a 1950 aproximadamente, y luego van a venir los árboles artificiales, ya con una expansión del comercio pero eran de ramas de metal. Al pasar el tiempo surgen los de plástico, que se ven en la actualidad y son más económicos”.

Texto y fotos: María Godoy

Los aromas de la Navidad en Guatemala son únicos e indescriptibles, impregnándose en cada hogar y preservando tradiciones profundamente arraigadas. Fue en el siglo XVII cuando el santo hermano Pedro de San José Betancur introdujo la creación de nacimientos al país, sentando las bases para una de las costumbres más representativas de la cultura nacional.

Un elemento distintivo de esta tradición es el uso de plantas ornamentales y frutales locales, que aportan un característico olor a la temporada. El escritor Ramón A. Salazar, en el siglo XIX, des cribía los nacimientos co mo verdaderas obras de arte, destacando el pe culiar y agradable aro ma de las frutas y flo res: “No existe naci miento sin hojas de pa caya, sartas de manzani lla y huiscoyoles (...). No es un altar ni un monumento; es una obra de arte”.

El historiador, sociólogo e inves tigador del Centro de Estudios de la Cultura en Guatemala (Ceceg) de la Universidad de San Carlos de Guatemala Aníbal Chajón subraya que el uso de estas plantas está cargado de simbolismo y afecto.

Los componentes

historia ancestral y el espíritu festivo se mezcla en los hogares

La preparación del nacimiento comenzaba a inicios de diciembre, cuando las familias elegían un espacio en casa para instalarlo. ”Era una época muy alegre, además en ese recinto iba a llegar la posada, por lo que se ponían muchas flores para alegrar la casa”, recuerda Miriam Orantes, de 89 años.

Luego, se armaban arcos florales decorando columnas y puertas con plantas de colores vivos, como verde, rojo y naranja, cada una con un significado simbólico, según el libro Simbolismo y Etnobotánica de los Arcos en el Suroccidente de Guatemala, de Luis Villamar Anleu. Otra de las características es que

estos follajes en realidad eran una “guía simbólica para la Virgen María sobre cómo cuidar a un recién nacido”, aclara Chajón.

Por ejemplo, las hojas de pacaya (Chamaedorea tepejilote), que simbolizan la vida, aún se utilizan ampliamente en arreglos florales y festividades religiosas, dice el vendedor del Mercado de las Flores, Héctor López del Mercado.

El musgo (Bryophyta) o el barba viejo (Tillandsia usneoideses) , usado antiguamente en partos para amortiguar, “era lo primero que tocaba el nene”, las chichitas (Solanum mammosum), cuya cáscara se empleaba para tratar la pañalitis, la manzanilla era utilizada como remedio contra la tos. “Hay que tener fresco al niño, hay que curarlo, entonces se le está dando la instrucción a María de cómo debe ser el cuidado”, añade Chajón. Frutas como mandarinas, granadillas, limas y molocotones (Sicana odorifera), valorados por su fragancia, también formaban parte de los

nacimientos. Esta última fruta, originaria de Brasil, destaca por su color rojo y su aroma característico, encontrándose en mercados locales a 50 quetzales; por último, no hay que olvidar los gallitos (Tillandsiaguatemalensis) y las pascuas, se utilizaban para adornar.

“En ese entonces comprábamos los elementos con el hierbero”, explica Orantes.

Recolectando recuerdos

En las décadas de 1950 y 1960, muchos de estos materiales eran recolectados directamente en barrancos, un trabajo realizado mayormente por niños y jóvenes durante actividades como la quema del diablo. Sin embargo, eso ha cambiado con el tiempo. Actualmente, la mayoría de estos insumos se comercializan en mercados, como documenta Miguel Alfredo Álvarez en su libro Aproximación EtnográficaeHistóricadelasTradicionesPopularesenNavidadenGuatemala. “El musgo viene de Patzún y

Tecpán; la manzanilla, de San Juan Sacatepéquez y de San Raymundo. La paja y las flores de pascua, de Sacatepéquez. La mayoría de los indígenas traen su propio producto arrancado del barranco que rodea sus poblados y los venden en la Terminal”. El proceso artesanal de preparación sigue vigente, especialmente en la elaboración de hilos de manzanilla, que aún se hacen manualmente con hilo de cáñamo y aguja. “En un día elaboro alrededor de 20 hilos; toma su tiempo, aparte que si no se tiene el cuidado debido se puede echar a perder la fruta”, aclara Lola, vendedora del Mercado Central.

¿Una tradición en riesgo?

Chajón expresa que la “cultura es dinámica”. Se han ido incorporando las luces, así como el uso de la tecnología. “Ahora ya utilizan proyecciones para ponerle fondos a los nacimientos. Lo que ocurre es que se están dando formas más contemporáneas para elaborarlos”, resalta.

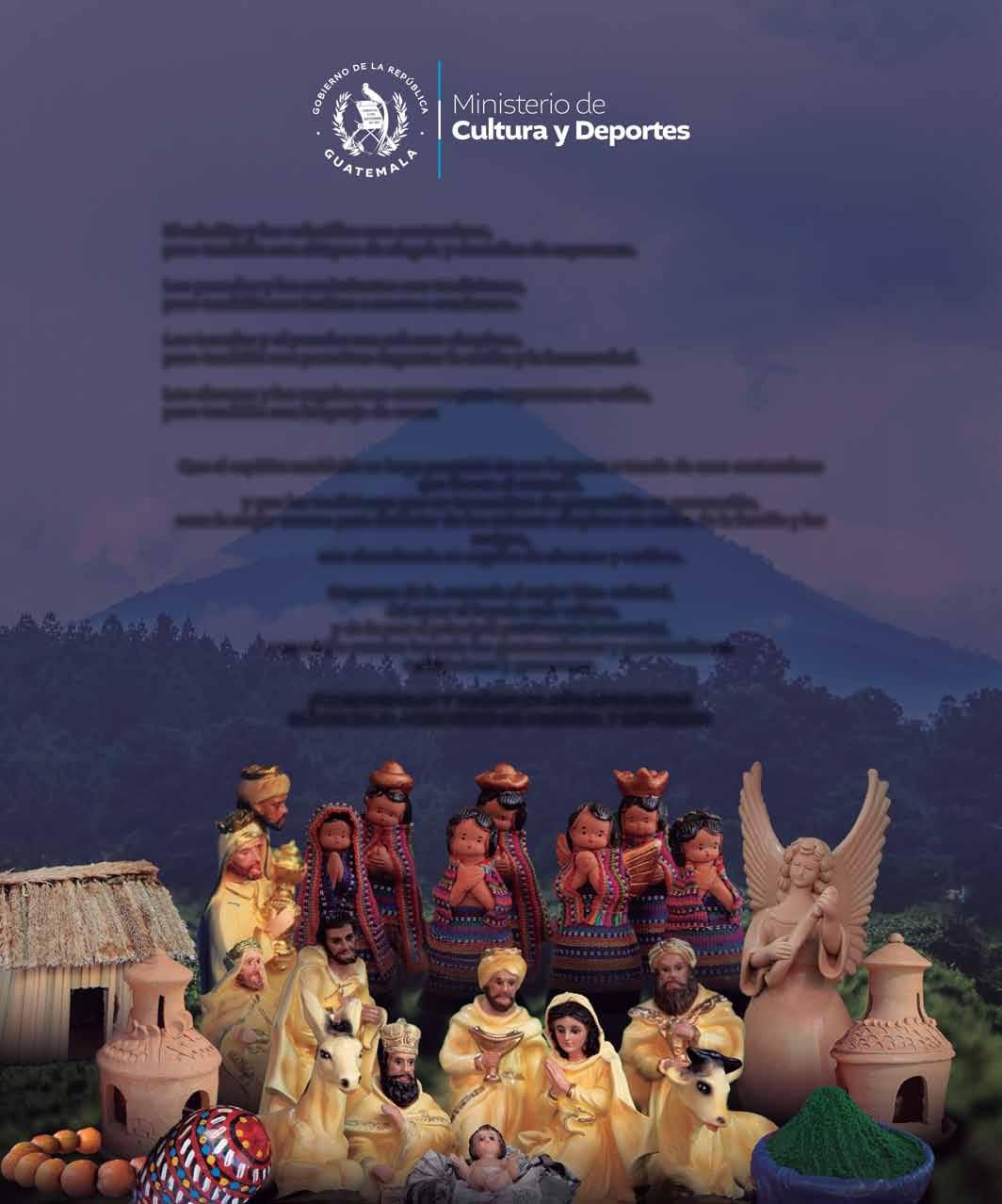

Los abrazos y los regalos son excusas para expresarnos cariño, pero también son lenguaje de amor.

Que el espíritu navideño se haga presente en sus hogares a través de esas costumbres que llenan el corazón, y que las tradiciones que se transmiten de generación en generación, sean la mejor excusa para disfrutar de los sabores chapines en unión de la familia y los amigos, con abundancia en regalos de abrazos y cariños.

Hagamos de la armonía el mejor bien cultural, del amor el legado más valioso, y de la paz el principal patrimonio inmaterial, como sólo pueden hacerlo las guatemaltecas y guatemaltecos trabajadores y generosos.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2025 LES DESEA EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES!

Texto: Katheryn Ibarra

Infografía: Erickson Hidalgo

En Guatemala se vive de una manera característica la Noche Buena. En muchos países, este acontecimiento se espera en pijama o es una velada como cualquier otra. Sin embargo, acá se utiliza ropa nueva, una cena especial y se reparten regalos, entre otras cosas, que hacen que sea única. Su simbolismo puede pasar desapercibido, pero está lleno de significados.

A pesar de que es una tradición extranjera, varios elementos la han vuelto propia, ya que para adornarlo se han fabricado utencilios artesanales de barro y petate de palma, entre otros. Las familias católicas ubican nacimientos debajo del arbol con personificaciones como vendedores de tortillas o sembradores, que acompañan al característico misterio.

Su origen hace referencia a los presentes que le llevaron los reyes magos al niño Dios. Hay otra teoría que dice que en la antigua Roma se practicaba la Saturnalia que era la forma en que los locales honraban a su dios en el solsticio de invierno.

A la medianoche se acostumbra dar un abrazo, para celebrar el acontecimiento y manifestar buenos deseos a la familia y amigos. Los que elaboran nacimiento, suelen colocar al Niño Jesús como señal de que ha nacido.

Los villancicos son habituales para esta época del año. Las nuevas generaciones han marcado un cambio en la música ya que éxitos como Santa Claus llegó a la ciudad, de Luis Miguel, y All i want for christmas is you, de Mariah Carey, han invadido las listas de las plataformas. Pero en nuestro país nunca faltan clásicos que, sobre todo en las áreas populares, suenan cada año, como Navidad sin ti, de los Bukys; El flamaso navideño, de Los Flamers, y Jugo de piña, de El Súper Show de Los Váskez.

Sobre todo al cierre del año, se acostumbra brindar con sidra y otro tipo de bebidas, como ponche, para celebrar que el año viejo se va y llega uno cargado de buenos augurios.

Esta otra práctica también tiene varias hipótesis. La que se relaciona con la Iglesia dice que evoca la Última Cena que tuvo Jesús con sus apóstoles. Otra, la asocia a la Saturnalia, ya que en ella se daban grandes banquetes y de allí evolucionó a lo que vemos hoy en día. Tradicionalmente se como tamal, pavo y ponche.

Se queman cohetillos y juegos pirotécnicos para celebrar que ha nacido Jesús. Encuentra su punto culminante a la medianoche. Los no católicos lo han adoptado como forma de celebrar que llegó la Navidad. Durante la noche, los más pequeños de la casa queman estrellitas, chiltepitos, tronadores y todo tipo de elementos que los llenan de alegria e ilusión.

No se tiene certeza de dónde surgió la costrumbre de estrenar ropa en Navidad y Año Nuevo. No obstante, algunos indican que el cierre del año es para dejar atrás todo lo viejo y recibir

Símbolo culinario guatemalteco que une generaciones con su historia ancestral y protagonismo en las celebraciones decembrina

Texto: María Godoy Fotos: Archivo.

El tamal es, sin duda, el preferido por los guatemaltecos para degustar en las fiestas de fin de año. Elaborado a base de maíz molido, tomate, chiles y carne, ha deleitado y conquistado a los más exigentes paladares a través del tiempo.

Su nombre, de origen náhuatl, significa “envuelto”. Los historiadores afirman que surgió en la Época Precolombina, diversas piezas arqueológicas lo muestran como una de las ofrendas dedicadas a los dioses por los mayas; también se sabe que era preparado especialmente para los gobernantes. En estas representaciones aparece junto al dios del maíz, reflejando su papel como vínculo sagrado entre las personas y la divinidad, según declaraciones pasadas de la arqueóloga y chef guatemalteca Regina Moraga; tales se pueden observar en la vasija Dos Pilas, el glifo maya Waaj o bien, el mural de San Bartolo, en Petén, por nombrar algunos. El historiador, sociólogo e investigador del Centro de Estudios de la Cultura en Guatemala (Ceceg) de la Universidad de San Carlos de Guatemala Aníbal Chajón asegura que el tamal negro fue el alimento utilizado en las actividades religiosas mayas. “El cacao era el alimento de los dioses y su consumo nos conecta con nuestra herencia ancestral”, afirma. La cocinera Rosa Jocop aña-

horas, antes de una vigilia y ayuno que culminaban al amanecer del día siguiente. “El tamal proveía la energía y calor necesarios para soportar esas horas de devoción”, comenta Chajón. Sin embargo, con las reformas liberales en 1872, las vigilias desaparecieron y se adoptó la tradición de comer tamales a la medianoche.

Más tarde, en 1919, un intento por sustituir la Navidad con un festival de fin de año introdujo el pavo como plato principal, el 25 de diciembre, pero lejos de desplazarlo, enriqueció la gastronomía nacional.

“El tamal se convirtió en el símbolo unificador de las celebraciones, disfrutado por todos, desde las familias más acaudaladas hasta las más humildes”, concluye Chajón.

Plasmado en la literatura y arte

Su degustación ha fascinado a muchos, ha sido objeto para plasmarse en la literatura y obras artísticas. En el libro Cuadros de costumbres de José Milla y Vidaurre, publicado en 1861, se afirma que el guatemalteco lo prefiere, y es un platillo tradicional.

“Le gustan más los tamales que el vol-au-vent (volovan)”. Asimismo, Miguel Ángel Asturias elogia la hechura de este alimento en Hombres de Maíz y destaca que es una comida comunitaria.

El escritor y político José Manuel Arce, en el Diario de un escribiente recrea la forma de abrirlo asegurando que se trata de un tipo de streptease.

También ha sido inmortalizado en piezas de arte como la pintura El tamal de Rafael Rodríguez Padilla,

elaborada con óleo en 1912 y expuesta en el Museo Na cional de Arte Moderno Carlos Mérida, y en una obra de Marco Augusto Quiroa, creada en 1986.

Para todos los gustos

Actualmente, Guatemala cuenta con más de 300 variedades de este platillo.

Entre los más popula res se encuentran el colora do, cuyo recado está elaborado principalmente con tomate; el negro, que combina canela, azúcar y cacao; y los de arroz, particularmente conocidos en el altiplano guatemalteco.

Sus ingredientes son comunes en la gastronomía guatemalteca; se usan, sobre todo, en los recados.

Fotos: Sandra Sebastián

Artesanías de barro que se venden en los mercados del país son fuentes de trabajo e inspiración para muchos

Texto: Katheryn Ibarra Foto: Archivo

La época navideña termina el 2 de febrero con la fiesta dedicada a la Virgen de Candelaria, y en nuestro país antiguamente se acostumbraba a quitar el nacimiento ese día y celebrar con tamales la devolución del Niño Dios, en los casos en que era sustraído de alguna casa.

El cronista Carlos Zeceña explica que no hay material que indique con certeza dónde se originó ni la razón.

“Sin embargo, las primeras noticias que se tienen son del siglo XVIII y que en el XIX fue cuando se incrementó un poco más esta práctica”.

La costumbre dicta que si un Niño era sustraído del nacimiento de algún hogar, los “raptores” solicitaban una fiesta para poder devolverlo.

Agrega que la explicación religiosa de esta costumbre viene de “la infancia del Niño Jesús, que cuando tenía 12 años se fue del lado de José y María rumbo a Jerusalén con motivo de las fiestas de Pascua y ellos no se percataron de su partida”.

Zeceña indica que durante la Revolución Liberal (a partir de 1871) tuvo mucho auge; sin embargo, para la década de 1930 en adelante tomó más fuerza, ya que no era solo entre familias sino que con personas externas.

“Fue cambiando a tal punto de que ya no era en sí el robo del Niño Dios, se llamaba “un secuestro” por así decirlo y los que se llevaban la imagen mandaban anónimos diciendo que tenían en su poder al Niño Jesús y que para tal fecha querían la fiesta. Enton-

ces, el pobre dueño de la imagen tenía que hacer una tamaleada ese ese día. Lamentablemente esa tradición, con la violencia y los robos, fue mermando en los años de 1970 y 1980, hasta ca si extinguirse”.

En los departamentos

Hay diversos municipios del país que continúan con esta tradición, resalta el en trevistado, sobre todo en el Occidente. “Todavía se lleva a cabo en algunos barrios, máxi me en Salcajá, Quetzaltenango que era donde todavía se hacía; el dueño y el ladrón iban juntos adelante de la pro cesión y hacían la cena, llevando al Niño Dios con incienso, cantos y to do lo relacionado para llegar a la casa y ser recibidos con marimba, tama les y ponche”.

“Lamentablemente, esto ha merma do, casi desaparecido, porque se han llevado la imagen y ya no aparece. Po co a poco se ha ido desvirtuando el robo del niño”.

Otras costumbres que incluyen Niños Dios

En la actualidad está muy de moda partir una rosca de reyes el 6 de ene ro, ya que ese día es la celebración de estos tres personajes que fueron en busca de Jesús, cuando se les anunció que había nacido.

El cronista explica que esa práctica también tiene su simbolismo, la corona representa a Jesús; el color de las frutas cristalizadas, a las joyas de las coronas de los reyes magos; el muñeco de plástico es el nacimiento del Niño Dios cuando fueron a buscarlo y la forma circular

es porque no tiene fin. Esta tradición empezó en Francia, luego fue a España y de allí migró al país y en el siglo XX tuvo auge. Hace aproximadamente 25 años ya se comercializó y cuando encuentran al Niño, algunos pagan con tamales y otros con una cena, pero ya depende de los participantes.