夜間動物觀察

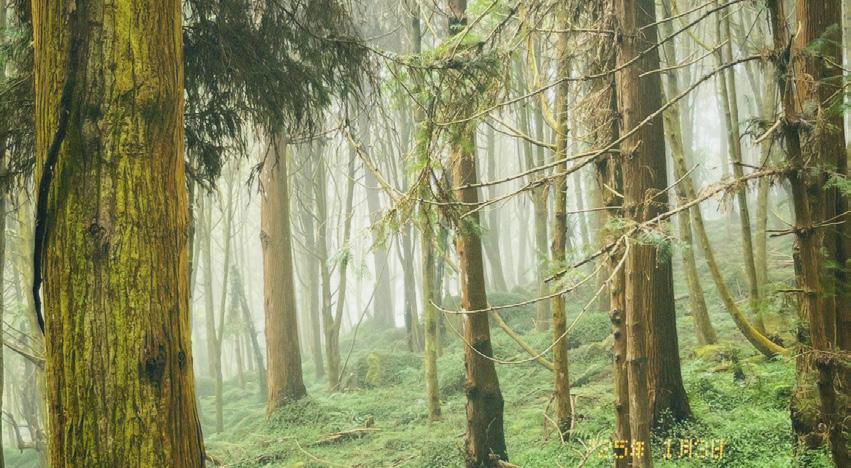

夜間動物觀察,又叫做夜觀,這個 活動,我認為不管是在高中時期,生 物研究相關的社團,亦或是生活中, 幾個愛好生物的同學相約,甚至是有 專門的導覽團隊帶領生態旅遊,我相 信參與過的人應該都能體會其中的樂 趣,而有些不曾體驗這項活動的你們, 希望透過這篇介紹,能成為你們想去 的動機。在溪頭這樣相對自然的環境, 肯定不能錯過夜觀這樣的活動。那天 晚上我們雖然沒有看到非常難看到或 是一些明星動物,但是我們也在這個 活動中學到很多意想不到的內容。

Day2-P.M.

螢火蟲

起初,我們走在溪頭園區裡的柏油 路上,走了許久,我們用手電筒照向 四周,試圖透過不對勁的反射,判斷 是否為動物眼睛的反射,藉此找到這 些隱藏於黑暗中的動物們,但遲遲沒 看到半隻稀有的動物。而就在此時, 我突然隱隱約約在忽明忽暗的路邊發 現了奇怪閃爍的黃綠光點,原來是一 隻螢火蟲。雖然在城市中就能在大安 森林公園,這樣經過生態復育的公園 裡看到都市裡的螢火蟲群落,但能在

自然環境裡看到自我生生不息的螢火

直存在的。有趣的是,在回程當中, 我們一直聽到不同動物的叫聲,耳朵 利索的鳥類專家同學就會告訴我們那 是什麼貓頭鷹,你就會覺得那位同學 真的很厲害,很想跟他學習。抱持這 樣的心態,心靈容易得到富足,也能 時常增進自己。

鼈甲蛞蝓 ???

若是平常生活在台北都市的你,其實在台北這樣四周環山的城市中,近郊山區就充 滿了許多的生機。像是飛鼠,城市裡就有像大赤鼯鼠這樣會滑翔、相當可愛的動

物,白鼻心、鼬獾也是常見的可愛哺乳類,蛇類或是蛙類更是近郊常見的動物,對 於喜好野生動物觀察或是嚮往與野生動物近距離相處的人一定都會對這項活動愛不 釋手,歡迎快一起加入我們試試看喔~

2021 © 姜明雄, "大頭蛇" @ Flickr, CC BY 2.0.

2018 © yu-wei lee, "大赤鼯鼠" @ Flickr, CC BY 2.0.

2008 © Lai Wagtail, "台北樹蛙" @ Flickr, CC BY 2.0.

2011 © Николай Усик, "Melogale moschata" @ Wiki, CC BY 3.0.

2019 © Dash Huang, "白鼻心" @ Flickr, CC BY 2.0.

脊椎動物調查方法

動物調查應該算是最多人感興趣的 實習之一吧!大家可能會不妨會想到 做陷阱抓動物、用望遠鏡賞鳥等等的, 而真正的動物調查有哪些呢?就讓我 來為大家一探究竟吧!

在開始介紹我們所實習的內容前, 先讓我岔個題,其實前一章的夜觀就 算是一種動物調查,從時間上的角度 來看,夜觀就是觀察夜行性動物活動、

行為的動物調查,除此之外,我們在 夜觀隔天的白天也做了更多不同形式

的動物調查,大概可以分成六個項目:

1. 晨間動物觀察

2. 陷阱架設

3. 網具架設

4.聲源追索

5.望遠鏡使用

6.動物痕跡辨識

【晨間動物觀察】

晨間動物觀察,我們也叫做日觀,

在大約早上七點至十點這段時間,正 是賞鳥的最佳時刻,因此老師提供這 樣的機會,讓助教帶我們去找鳥。我

們除了可以用望遠鏡找,助教還教我

Day3-A.M.

授課老師/ 丁宗蘇

們要仔細「聽」,聽出是在哪個方向 的鳥鳴,就可以更快速找到鳥鳥們,

所以其實不只助教,甚至是同學們, 都有那種鳥類的大大,可以輕鬆透過 聽聲辨位,還有分辨鳥的叫聲,快速 找到目標鳥鳥,並辨識出那是什麼鳥 種,真的非常厲害,真是令人羨慕的 技能。不知道有沒有人能聯想到喜劇 演員博恩,他的興趣就是賞鳥,可見 其實不只是在大自然,像是在公園、 近郊、河濱,都很適合城市的人們可 以一窺大自然的奧妙,認識不同的鳥 類也是一種另類的療癒。

像我,就在溪頭園區認識了不少新 的鳥鳥們,比如說冠羽畫眉,就是一 種頭上帶有高翹、像眉毛般的羽毛的 一種小鳥;或是一種被愛鳥人士稱為 「小滷蛋」的鱗胸鷦鷯,對於懂鳥的 人來說,這種鳥好像算不那麼常見的 鳥類,雖然說牠們不算稀有,但要見 到卻不是那樣容易,因為牠們主要生 活在灌木叢底層、潮濕的環境,或者 長滿草的山壁,因為牠們其實不是那 麼會飛的鳥類,又很害羞,喜歡在那 種隱密的地面活動。所以,除非你知

道一個能夠經常觀察到這些小滷蛋的 地方,或是你相當熟稔牠們喜歡的環 境,要不然,能拍到牠們也是相當不 易。

【陷阱架設】

又是一個相當夯的關鍵字,其實陷 阱的種類非常多,像大家可能常聽過 的「山豬吊」或「捕獸鋏」,這些都

是特定用途的陷阱。因此,我們這次 製作的,也是屬於某一類特定功能的 陷阱。我們這次演練的陷阱,叫做掉 落式陷阱(Pitfall trap),英文可能會 更容易找到相關內容。基本上這個陷

阱的原理就是利用小型動物會受到誘 導通道引導,促使牠們走向我們挖好

的陷阱坑洞內。

實際該怎麼做呢?我們從助教那拿 到了材料後,首先,我們先定出坑洞 的位置,並且開始挖洞,放入塑膠桶 作為陷阱,收集動物的容器,再來就 是蠻主要的部份,也就是建立誘導通 道,我們會將紙板固定、立在坑洞周 圍的三個方向,並且要將紙板周圍的 地整平,使紙板可以跟地面切齊,為 的就是要讓小動物可以受到阻擋,而 沿著紙板走進陷阱內,再來就是把紙 板用竹筷固定了。如此一來,一個簡 易的掉落式陷阱就做好了,當然你也 可以用附近的落葉幫這個陷阱布置一 下,讓它更自然一些喔!

我覺得老師讓我們實際動手做陷 阱,真的能幫助我們更了解現場實務 的狀況,也讓我們有機會親身體驗那 樣的環境。透過這樣的過程,我們可 以試著去感受,自己是否對這類的工 作有興趣。也許對有些人來說,能用 簡單的工具捕捉動物、進行野外調查, 是一件很嚮往的事。如果你就是這樣 的人,那恭喜你,或許你已經比別人

冠羽畫眉

2007 © Joseph Hou, "冠羽畫眉" @ Flickr, CC BY 2.0.

2010 © Hiyashi Haka, "Pygmy Wren Babbler" @ Flickr, CC BY 2.0.

鱗胸鷦鷯

更早找到自己想要的生活方式了。

*要準備的道具有:

紙板、竹筷、槌子、鏟子、塑膠桶

*陷阱架設小步驟:

挖洞-放陷阱-立紙板 -整地-立竹筷

掉落式陷阱(Pitfall trap)

2008 © 賴鵬智, "掉落式陷阱(Pitfall trap)" @ Flickr, CC BY 2.0.

【網具架設】

其實網具也很像陷阱,是用來捕捉

鳥類、調查用的器具,它主要可以攔 截正在飛行的鳥類,做一種叫做「繫 放」的調查方式,又叫做標記放回法,

簡單來說是將動物捕捉後進行標記, 像是綁上腳環、耳標、頸圈、發報器

等,然後放回野外,之後再重複觀察 或捕捉,根據標記個體的重現情況來 進行分析。繫放可以幫助我們調查很 多面向的研究,像是透過重複捕捉推 估整體族群數量;又或是可以知道動

物的活動軌跡或是遷徙路徑;也可以 重複對同一個體觀察,追蹤牠的年齡、

體重變化等,有助研究這個物種的生 命週期。

助教這次主要是教我們如何在野外 架設網具。實際操作起來其實有點困 難,因為這過程有點像童軍活動,需 要會一些基本的繩結綁法。通常這種 網具使用的繩子都是特製的,而整體 結構是利用兩根竿子作為支撐,把網 子橫架在上面。不過網子不能拉得太 緊,否則一旦鳥類被攔截到時容易受 傷。兩側的竿子作為支撐物,一支竿 子必須承受來自兩個方向的拉力,這 樣整個結構才穩定(像是斜張橋的概 念)。因此我們還需要再用繩子把竿子 綁在旁邊可以固定的東西上,例如欄 杆、石頭或樹幹等等。

【聲源追索/望遠鏡使用/動物

痕跡辨識】

接下來三個蠻好玩的,老師設計了 三種闖關遊戲幫助我們練習三種技能, 聲源追索、望遠鏡使用以及動物痕跡 辨識。

首先第一個是聲源追索,訓練的是

我們的耳朵,透過聽聲辨位去找到動 物。關主(助教)會拿著手機播蟲鳴鳥 叫的聲音,藏在一個森林低層灌木、 蕨類、高草叢生的綠地。遊戲真的非 常好玩,可以跟同儕、朋友一起比賽 看誰更快找到關主的手機。

第二個則是望遠鏡的比賽,其實望 遠鏡的使用也算是一種高技術的活動, 你需要快速調整放大倍數和焦距,並 且還要對準目標物的方向,才能快速 找到目標動物。因為在實際上,很多 動物一下子就跑走了,你望遠鏡還沒 對準,調好焦距,你想看的那隻鳥可 能已經飛離五棵樹以上了。所以為了 成功習得望遠鏡技術,關主交給我們 的任務就是用望遠鏡看到近百公尺遠 的撲克牌花色、數字,看誰最快看到 並答對就能獲勝,進展到比賽後期, 關主甚至拿出繫鳥的腳環,要我們答

出腳環的顏色排列,真的是很考驗我 們眼睛,還有手,想不到吧,手真的

是相當重要,如果你的手不夠穩,一 直手抖,也很難對到焦距,就像別人

拿著一本書或是手機螢幕,手在搖晃

的時候,你很難看清楚書裡面或螢幕

裡的字知道是什麼一樣。

最後一個則是動物痕跡辨識,所謂 的動物痕跡就是動物在環境中所遺留 的各種特徵,如糞便、爪痕、骸骨等, 都屬於動物痕跡的一環。關主在遊戲 場地布置了一些動物痕跡,讓我們去 尋找,雖然這些都是人工布置的,與 自然的動物痕跡的差異一定一目瞭然, 但是實際在玩的時候,還是會有些難 度,難以從一片綠意,快速找到動物 痕跡,可見這也是有相當的難度。

不知道你們聽下來是否覺得有趣? 這次的實習讓我印象很深刻的是它不 像一般枯燥的教學,而是以遊戲的方 式進行,讓我們在過程中學到許多動 物調查的實務技巧。雖然操作起來不 算容易,但正因為有趣、有挑戰,也 讓我們在體驗中更容易記住每個環節, 也更能理解背後的原理和注意事項。

對我來說,它不僅提升了我對動物調 查的興趣,也讓我開始思考自己是否 適合、嚮往這樣的工作方式。能透過 遊戲中練習專業技能,對我來說是一 次很特別也很有收穫的經驗。

Day3-P.M. / Day4-A.M.

認識林木真菌、病蟲害 授課老師/ 羅南德 葉信廷

真菌、害蟲、病毒等對於我們的植 物來說,就像是人類會生病、受傷一 樣,因此我們要學會像醫生或是很有 病識感的民眾一樣,至少要認識一些 常見的病蟲害。我們系上有一個專門 研究真菌分類的教授──羅南德老師, 老師熱愛真菌的程度相當狂熱,瘋狂 到他甚至背包是一個「菇菇栽培」的 書包。這次實習是由羅老師和實驗林 一個研究蟲害的老師一起授課,整體

課程由兩人各分成一個部分,分別授 課。我們先跟著羅老師先去到戶外尋

找一些真菌病害的實際情況。之後, 才會跟葉老師一起去抓蟲。那我就來 跟大家介紹一下我所聽到,並且有趣 的一些病害吧!

【蜜糖造成的黑煤病 光合剝 奪者】

黑煤病的發生其實就是因為介殼蟲 分泌的泌露,也就是含有糖分的排泄 物,會使這些腐生真菌生長,形成黑 色表面。雖然不會對植物直接造成傷 害,但如果真菌生長得太過旺盛,大 量面積的遮蓋也會造成植物因無法行 光合作用而虛弱,甚至是死亡。

黑煤病

網路照片

【藻斑病

偽裝真菌的綠色寄 生者】

不知道你有沒有注意過,土肉桂、

蓮霧或芒果的葉子上,偶爾會出現一 抹橘黃色的斑點? 乍看之下,可能以 為是某種真菌在作怪,但其實這是由 綠藻引起的「藻斑病」。 這些綠藻可 不是單一物種,而是多種藻類的集合。

它們能獨立感染葉片,依賴葉子的蒸 散作用或雨水來獲取水分。 特別是在

溫暖潮濕的天氣裡,這些藻類更是活 躍,容易導致果樹落葉,進而造成農 損。

藻斑病

【銹菌的轉主人生──跨界寄生的隱 形殺手】

這類真菌是非常挑剔的「寄生專 家」,只會選定特定植物「下手」。

牠們會伸出一種叫做「吸器」的吸管 般構造,直接插入植物體內吸取養分。

有些成員還曾釀成歷史災難,例如引 發小麥大規模死亡的小麥莖銹病,就 是由這類真菌造成的。更令人驚奇的 是,有些銹菌得靠「兩位宿主」輪流

供養才活得下去!而且這兩種植物往 往八竿子打不著親戚關係。想要對付

這種會「換宿主」的真菌,就得搞清 楚牠整個寄生循環的祕密,才能對症 下藥、徹底防治。

銹病

下午的課程由葉信廷老師帶領我們 進行實地採集昆蟲,並簡單介紹了常 見的蟲害。在沿途的觀察過程中,我 們發現了各式各樣外型各異的蟲癭。

舉例來說,瓜科植物黑果馬㼎兒的莖 部,會受到雙翅目癭蚋科昆蟲的刺激 而出現不規則的膨大;而在樟科禎楠 屬的大葉楠上,我們也看到紅紅的蟲 癭,老師說那也是由雙翅目的癭蚋科 昆蟲引起的。

另外,一種看起來像毬果的特殊蟲 癭也引起了我們的注意——原來那是 雲杉受到球蚜寄生後所形成的蟲癭。

這類蟲癭通常像集合住宅一樣,裡面 住著許多隻球蚜。雖然在台灣,這類 球蚜並不構成嚴重蟲害,但在歐洲地 區卻是相當棘手的問題。這不僅是因 為歐美地區常使用雲杉(非台灣雲杉) 作為聖誕樹,蟲癭會嚴重影響其觀賞 價值;同時,歐洲的球蚜種類也較為 多樣,更容易造成大規模的危害。

我們也看到了幾個常見的植食性類 群,像是鱗翅目的蝴蝶幼蟲、直翅目 的蝗蟲,或是半翅目的家族,像是一

種很特別的椿象──竹盲椿象,牠們長得很像蚊子,和我們所常看到的椿象樣子完 全不一樣,因此又被稱作「竹蚊子」,牠們常以細長口針刺穿葉背表皮,伸入組織 內吸食汁液,因此也算是竹筍產業當中蠻重要的害蟲。

經過一場愉快的戶外教學,我們再次回到「病蟲害」這個主題。當你了解完整 個內容後,心中可能會浮現一些疑問:什麼樣的真菌或昆蟲會被視為「害蟲」?我 們真的需要把牠們全部消滅嗎?

一般來說,凡是會對目標作物造成傷害、進而影響農業生產或經濟效益的真菌 與昆蟲,就會被歸類為病原或害蟲。但實際上,我們並不會一發現牠們就趕盡殺 絕,而是透過長期監測,將其數量控制在合理範圍內。這是因為自然界中的食物網

彼此緊密連結,一個物種如果大量消失,可能會讓另一種原本受到抑制的生物迅速 增生,反而造成更大的問題。因此,「適度控制」才是更聰明、永續的做法。

竹盲椿象

蟲癭-大葉楠

苗圃作業

苗圃作業大概是最接近大家對農學 院刻板印象中那種「下田種東西」的 活動了。簡單來說,就是建苗圃、播 種子,但實際操作起來,其實比想像 中還有趣。

一開始,我們會先把預定苗圃地點 的表土進行翻土與鬆土,接著依照規 劃好的苗床大小,用長木板圍出四周, 並以短竹片樁插入土中來固定木板。

之後再把土鏟入木板圍起的區域內,

這樣就完成了苗圃的初步架構。

播種的方式主要有兩種:撒播與點

播,依照種子的大小來選擇。如果種 子非常細小、數量又多,就適合用撒

播,我們會混合碳化稻殼,幫助土壤

改質、保水保肥等;反之,若種子較大, 就以點播進行會比較合適。播種後澆

水,最後再用竹片搭起防護網,能有 效防止暴雨沖刷或昆蟲干擾。這樣一 來,一個基本的苗圃就算建置完成了。

我覺得整體過程相當有趣。雖然大 多都是需要出力的工作,但也讓我親

身體會到林農的辛苦。尤其林業的作 業環境往往比一般農業場域更偏遠、

Day4-P.M.

授課老師/ 王介鼎

不方便,更加深了我對從事林業工作 者的敬意。當我們完成苗圃,看著與 組員一同辛苦搭建出來的成果,那一 刻真的充滿成就感,也讓人相當感動。

很推薦未來有機會參加林場實習的大 家,好好體驗一次這樣接地氣的苗圃 作業!

*要準備的道具有: 皮尺或測繩-苗床定位用 塑膠網-遮蔭使用 長竹片-架設遮蔭網 木板-護床板使用

短竹片樁-固定護床板 稻殼-覆蓋種子使用 魔帶-固定塑膠網 種子 鋤頭-建造苗床用 圓鍬-建造苗床用 鐵耙-建造苗床用 畚箕-搬運土壤用 木槌-釘短竹片樁 *苗圃作業小步驟:

整地鬆土-建立苗床-架設護床板 -播種-澆水-架蔭棚

Day5-A.M.

苗木品質檢定與篩選 授課老師/ 陳潔音 吳家禎

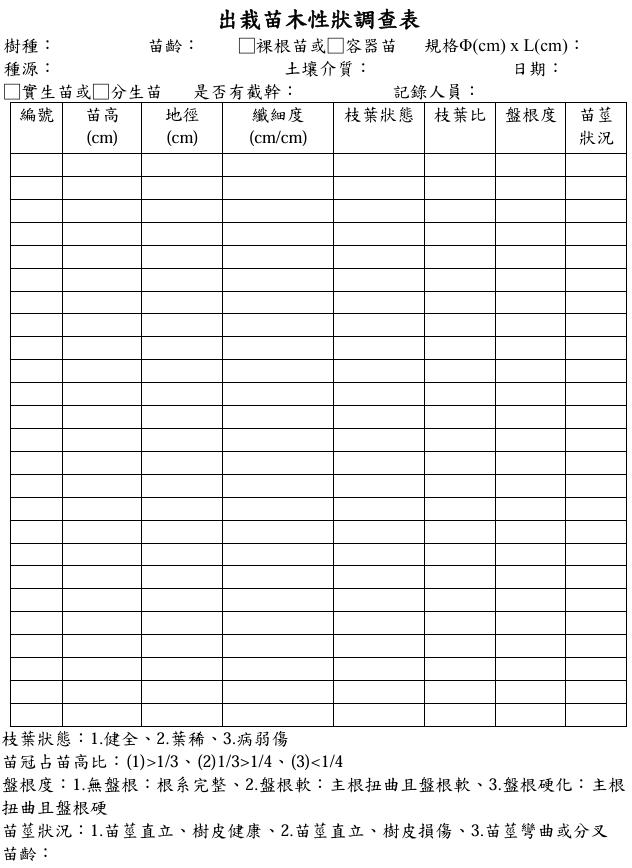

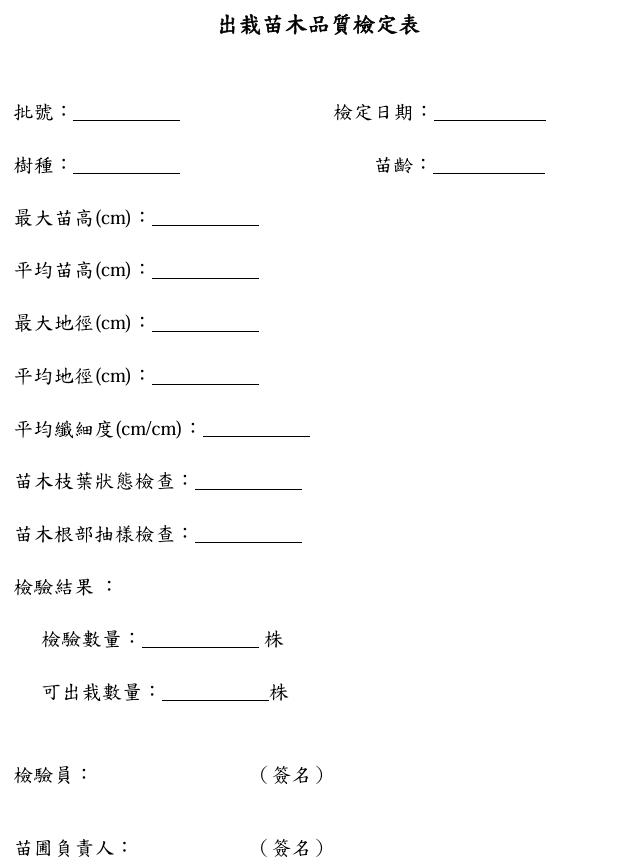

在經歷過苗圃作業實習後,我們開 始思考:這些親手種下的苗,什麼時 候才算「長大了」呢?也就是說,什 麼時候才可以進入「出栽」階段,把 這些苗木真正種到林地裡去?這時候, 我們就需要一套科學的方法來評估苗 木的品質,也就是所謂的苗木品質檢 定與篩選,來確認哪些苗可以順利出 栽,哪些還需要繼續養護。

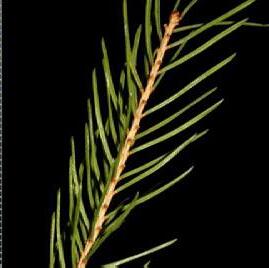

這次我們選用了三種常見的樹種作 為檢定對象,分別是青剛櫟、光臘樹

與香杉,透過實際觀察與量測,來判 斷這些苗木是否符合出栽標準。要檢 定一株苗是否合格,並不是用「看起 來長得高」就能判斷的。我們會使用 一張「苗木性狀調查表」來進行量測

與記錄,觀察的項目包括:苗高、地徑、 纖細度、枝葉狀態、盤根程度以及苗 莖健康狀況等。這個過程看似繁瑣, 但實際操作下來,會發現每一株苗的 成長樣貌其實都有些微差異,這讓我 們更能理解什麼是「優良苗木」。

量測的部分,我們依據不同的項目 也對應不同的量測方法,像是苗高、

地徑(露出地表的莖部直徑),我們會 使用捲尺測量;枝葉狀態及根部狀況, 則是利用肉眼及經驗去判斷,因此這 樣的檢定方式往往由經驗老到、知識 豐富的專業人員來執行會具有比較好 的參考依據。

在這些檢定的標準中,其中讓我印 象很深的是「纖細度」(slenderness) 這個指標,它是將苗高除以地徑所得 到的值,代表這株苗是不是「太高太 細」。如果纖細度太高(超過標準值), 代表它雖然長很高,但可能莖部過細, 不足以支撐整個地上部,未來在林地 裡容易倒伏或生長不良。每種樹種都 有適合的纖細度區間,像香杉就適合 小於60,而光臘樹可以接受到將近 120 的纖細度。

最後,我們根據檢定的數據,可以 分別算出平均苗高、平均地徑、平均 纖細度等,並記錄出檢定數量與「可 出栽」的合格數量。那一刻就像是在 發苗木的「畢業證書」,也象徵著我 們對自己實習成果的一次總驗收。雖 然檢定過程中不乏彎腰測量、蹲下拔

苗的辛苦,但能真正理解一株好苗的 標準。從播種、養苗,到最終的出栽 檢定,每一個環節都緊緊相扣,都是 一堂堂珍貴的實作課。下次,不妨回 頭看看你自己照顧過的那些小苗,想 一想它們是否也已經準備好出發,迎 向真正的森林人生吧!

出栽苗木性狀調查表 出栽苗木品質檢定表

Day5-A.M.

授課老師/ 陳潔音 吳家禎

在進行苗木培育時,剛開始我們會 將種子種在穴植管或穴盤等暫時性的 容器中。等到苗木長到一定的大小, 但還沒到可以「出栽」到林地裡的階 段,我們就需要進行一項重要的工作 ──移植!

在真正移植之前,我們首先要準備 移植所需的土壤介質。我們會先去挖 一般常見的壤土,再適量加入肥料, 製作出適合苗木後續生長的土壤。接 著,還要準備移盆所使用的容器。盆

器裝好土後,會用竹筷戳出一個洞, 製造根部的空間。

然後就到了重頭戲——移植苗木。 這個步驟要特別小心。首先,我們會

先將原本裝苗的穴植管或穴盤輕敲或 稍微捏一捏,讓土壤鬆動,苗木才比 較容易取出。取苗時,要抓住苗木基 部(也就是莖與根的交界處),絕對 不能硬拔。如果不好拿,就再繼續鬆

土。取出後,根部的土壤不需要完全 清除,保留一些原本的土,有助於保 留苗木原來的共生菌。接著,把苗小 心地放入剛剛挖好的小洞中,填土、

固定,再移到苗床裡澆水,移植作業 就完成了!聽起來是不是挺簡單的 呢?

不過實際上……還真沒那麼簡單。

尤其是挖土的過程,我們這次用的土 來自一處小土丘,有些區塊被雨水浸 濕過,變得非常黏重難挖,而且還滿 滿都是石頭。有時候鏟兩下,竟然就 挖出三塊石頭,根本是石頭多過土的 概念。

所以啊,看起來簡單的幾個步驟, 其實非常耗費體力與時間。這次實作 也讓我更深刻體會到,像是在造園、 種樹等場域工作的工人們真的非常辛 苦。我們之所以能在舒服的環境中欣 賞綠意盎然、成果豐富的園地,其實 背後都有人默默地付出體力與時間, 真的很值得我們好好感謝與尊敬!

移植完的苗木

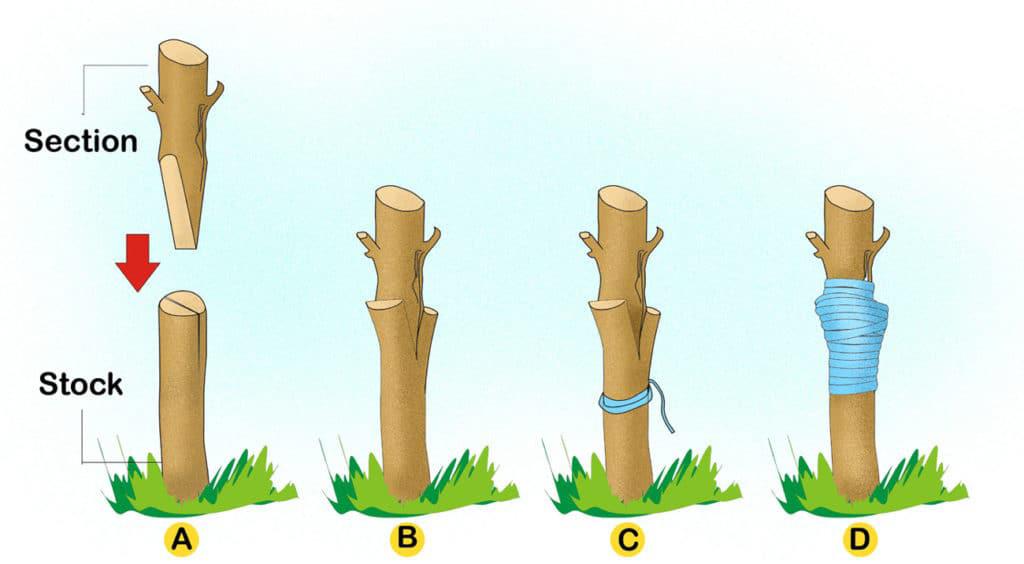

嫁接

嫁接是一門講究技術的學問,無論 是在景觀設計、果樹栽培,還是森林 經營領域,都常見它的應用。因此, 能參與這次實習,學習嫁接技巧,實 在是一次難得的機會。

那為了避免實際操作前,有人對於 嫁接完全沒有概念,我們先來簡單介 紹嫁接是什麼吧?嫁接是一種植物繁 殖技術,簡單來說,嫁接會將所謂上

部的「接穗」(scion)和下部的「砧 木」(rootstock)接起來,為什麼要這

樣做?是因為我們可能為了某些原因, 想要讓嫁接後得到的植栽能有更大的 效益,比如說讓某種觀花植物能夠大 量生產又要早點開花,那嫁接就是蠻 好的選擇。我們可以選擇一個年輕、

性狀理想的接穗,嫁接到成熟穩定、 根系發達的砧木上。這樣的嫁接方式 能讓砧木運輸強大的根部養分去支應 接穗快速生長。

我們要認知到植物具有「營養生 長」和「生殖生長」兩個不同階段, 有些植物的營養生長期可能會拉到幾 年之久。透過嫁接已經過了營養生長

Day4-P.M. / Day5-P.M.

授課老師/ 鍾振德

階段的砧木,能利用荷爾蒙調節幫助 年輕的接穗跳過營養生長的階段。而

我們森林的林木也是如此,除了種子 生產林可以透過嫁接縮短林木開花結 果的時間,也能透過優良林木的接穗 保留珍貴的樹木基因喔!

講了那麼多,你們應該知道嫁接是 多麼重要且厲害的技術了吧!那現在 就來進入正題,教大家,我們是怎麼 做嫁接的吧!我們這次的嫁接材料有 五株植栽,包含了三株台灣肖楠和兩 株櫸木。可能有人會好奇為何需要兩 種樹種,其實這就是要用來比較常綠 樹種(台灣肖楠)和落葉樹種(櫸木) 之間嫁接形式上小小的不同,而且櫸 木的質地也相對比較硬,操作上會有 不同的手感與挑戰。

【台灣肖楠的嫁接之旅】

首先,我們會先將砧木頂端的枝葉 切除,砧木上留至少兩三根枝條即可。

切除頂端後的砧木從其中央髓部垂直 切下,使形成筆直光滑的切口。接下 來我們就能來切接穗了,接穗的部分, 我們要將基部斜切,切到其切口長度

約等於砧木劈切的垂直切面長度。最 後我們就可以將接穗插入砧木的切口, 使其形成層相接合,接合面以石臘膜 (Paraffin)或其他類似物質綁緊固定,

避免接合處受到干擾或是接合處的傷 口受到感染。另外,因為台灣氣候炙 熱,我們須以塑膠袋包裹嫁接部位,

使接穗保濕,再用牛皮紙做第二層包 裹,提供遮光庇蔭的育苗環境,防止 水分散失。最後,再綁上花牌標示, 就完成囉。

後續種植的部分,以台灣肖楠為 例,當接穗新芽發了之後(約5-6周), 就可以將塑膠袋移除,但同時需要架 設遮光網來遮光,並隨植株持續生長 之際,將遮光網移除。

【櫸木有啥不同?】

前面有提過櫸木是落葉樹種,與 常綠樹種的台灣肖楠有所差異,我們 知道,櫸木應該會在秋冬寒冷的時候 落葉,因此我們的接穗可以 不留葉子 (1), 但是接穗上需要保留兩個芽點。

春天時,櫸木的接穗能夠透過芽點長 葉。除此之外,由於櫸木的接穗與砧

木大小差異較大,我們在接合的時候, 就不適合用石蠟膜固定,需要使用 電 器膠帶綁緊固定(2)。保濕階段我們也 轉而使用紙圈住接穗的位置(3),不需 使用到牛皮紙套住整個上部。

*小提醒:我們削切口時也因為櫸木的 質地較硬,會需要比較多力氣喔!大

家千萬要小心!

*要準備的道具有:

材料:砧木、接穗 工具:修枝剪、嫁接刀、牛皮紙袋、包紮 接穗與砧木封口膜或膠帶、保濕用塑 膠袋、花牌、奇異筆、魔繩等

*嫁接小步驟:

砧木頂端切除-砧木劈切

-接穗斜切-接合-套袋保濕

嫁接SOP

台灣肖楠嫁接

整地栽植

我們從種下樹苗開始,從「苗圃作 業」的辛苦耕耘,到「移植」和「苗 木檢定」,這些所謂的「前置作業」

都做好了,我們確保樹苗長得夠好後, 我們就需要進到林地裡去把這些樹給 種了!

首先,我們得先找到一塊適合造林 的土地。老師幫我們找了一處可以進 行造林的山坡地,接著我們就實地上 山準備展開栽植作業。前往山坡地的 路段可說是又陡又蜿蜒,我們幾乎是

連走帶爬才抵達目的地。這也讓我們 實際感受到台灣森林多位於山區地形 的挑戰,與國外大片如平原般的森林

形成鮮明對比,也讓人理解為什麼台 灣的木材收穫相對困難。

然後就可以開始整地了,整地的困 難之處,在於山坡地本身有些傾斜, 走路不便之外,沿著山坡會有許多雜 木堆或是石塊嵌在土裡。所以整地的 目標就是要沿著等高線,清出一條植

栽帶,而在植栽帶兩旁則可堆置清除 下來的石塊和雜木、障礙木,形成堆

置帶,如此一來,這樣的堆置帶也就

Day6-A.M.

授課老師/ 王介鼎

可以形成天然的柵欄,形成天然的截 水溝,也比較能穩定坡面。

植栽帶的設置其實有蠻明確的規 範:植栽溝最好有1.5公尺以上,遺 留的草梗高度不要超過10公分,樹頭 高度也最好不要超過20公分。雖然清 理整地,我大概只用幾句話就講完了, 但實際工作下來,真的是相當消耗體 力,我們每個人拿著鋤頭和砍刀,不 斷清除預定植栽帶(橫帶)上的雜草和 石塊,沒幾下就汗流浹背,還要將石 塊、障礙木丟到堆置帶,不知道你們 有沒有光用聽我說,是不是已經有點 喘了(苦笑

清出植栽帶和堆置帶後,就要來定 苗木栽植的配置,然後挖穴栽植,株 距需要2-2.2公尺,行距3公尺,植 穴直徑40公分以上,深度30公分以 上,但是可能會根據實際橫帶寬度受 限,底下岩石、或是地表樹頭的影響 而會有些許調整。我們這組的情況就 是每條植栽帶只能種一排苗木。在挖 掘植穴的過程,也常遇到植穴動不動 就挖不下去的情形,底下全是岩塊,

可見這區域曾經有過崩塌歷史——也 因此更需要我們透過植樹來進行國土 保安與水土保持。

最後,我們把苗木種下,並在苗木 旁插上標示用的竹竿,以便與周圍的 雜木區隔。由於這個階段目標樹木的 高度還不夠具有優勢,能和其他雜木 區隔開來,這樣的標示有助於日後辨 識與照護。同時,我們會用塑膠包裝 繩將苗木與竹竿固定在一起,防止苗 木歪斜或被風吹倒。

對了,其實還有個很重要但常被忽 略的環節,就是苗木的搬運。這些苗

木必須一株株扛上這麼陡的山坡,幸 好這次有工人幫忙事先背上山,否則

光是搬運工作就讓人吃不消。真的要 再次感謝這些辛苦的工作人員,不論 是為造林還是園藝,他們都是這些綠 色空間背後的無名英雄。

*要準備的道具:

砍刀、鋤頭、移植鏝、標示竹竿、塑膠包 裝繩、修枝剪

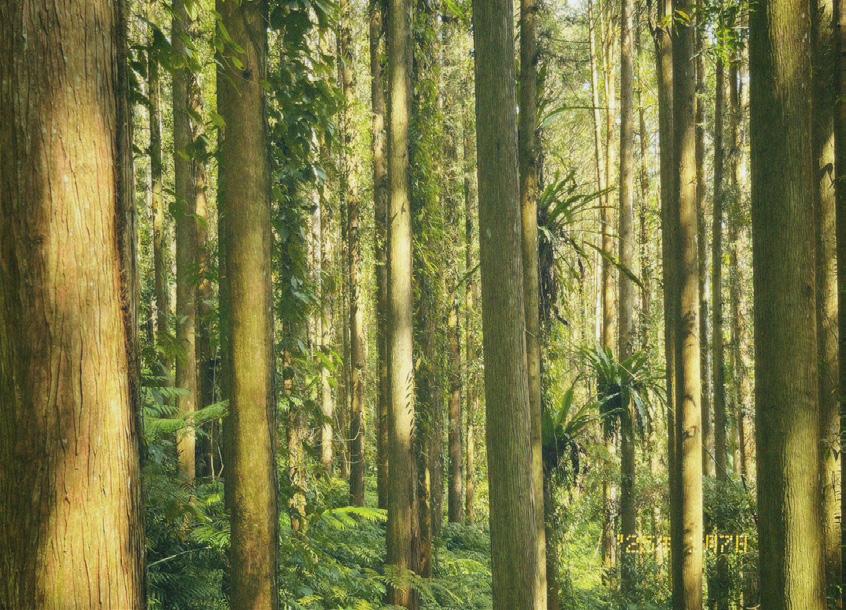

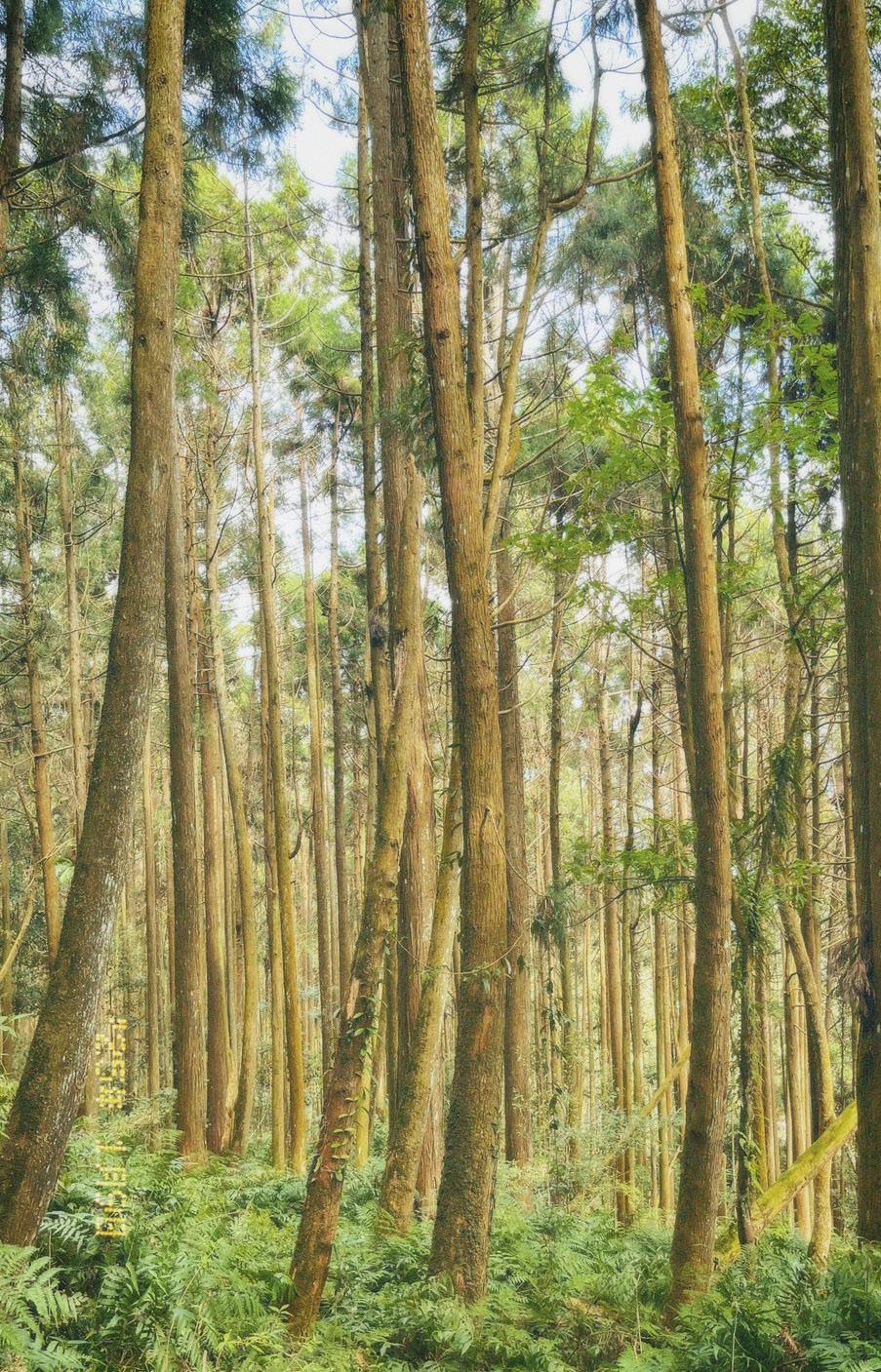

人造林結構與光度

不管是育林學還是森林生態學, 我們也不乏對於森林冠層的研究。所

謂「冠層」,就是樹冠所形成的上層 結構,它直接影響整個森林生態系的 光照分布與能量流動。我們可以很直 覺地聯想到——冠層是光合作用最直 接的發生場域。透過研究人造林的冠 層結構及林下光度,我們能夠透過這 個角度來去研究林木的生長情況或是 有關林分產量的潛能,究竟怎樣的結 構、栽植密度能夠提升林木的產量和 品質?

這次聽到關老師分享相關研究,讓 我對這類「特定因子如何影響林木生 長」的議題產生了濃厚興趣,也激發 我想深入探索這個方向。透過老師的 演講,我們吸收了許多關於林分結構 與光度關係的知識,其中令我印象深 刻的是「斑光」(Sunflecks)這個概 念。所謂斑光,是指當陽光穿透森林 冠層的空隙,照射到林下所形成的零 星光斑。這些看似微弱的光源,其實 是許多森林底層植物賴以生存的重要 能量來源。太陽東升西落的變化、風 搖樹動的陰影移動,這些自然現象都

Day5-P.M. / Day6-P.M.

授課老師/ 關秉宗

會深刻影響林下每一株植物所接收到 的光照強度。

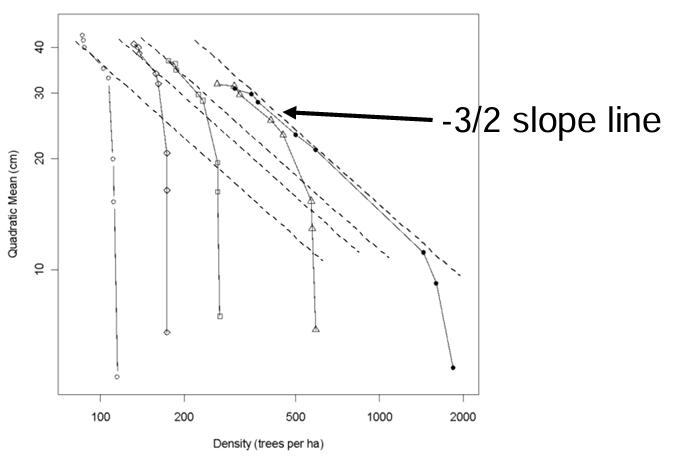

另一個令我印象深刻的例子,是與 我們這次實習場域密切相關的一項研 究。在這個試驗中,研究人員試圖探 討不同栽植密度對林木生長與產量的 影響,以作為未來林分經營管理的依 據。而關老師正是這項長期試驗的承 接者,他持續追蹤並整理相關數據, 並已經初步獲得了一些具參考價值的 研究結果。

老師發現,栽植密度越大,單位面 積的產量反而越低;當林木成長至一 定程度時,會因彼此競爭產生「鬱閉」 現象,也就是林分中林木樹冠彼此互 相銜接的狀態,這樣的現象代表著大 家光合作用的場域已經飽和了,因此 開始會產生掠奪,進一步導致「天然 疏伐」(Self-thinning)的發生。在這 個過程中,林木的尺寸隨密度下降的 變化趨勢,經過對數的轉換後產生的 圖表恰好符合的-2/3的斜率,因此又 被稱作「-3/2法則」。透過這樣的趨 勢線判讀,我們可以更有效地規劃人

工疏伐的時機——在林木自我疏伐發 生之前,提前進行疏伐作業,讓剩餘 個體有更充足的資源以提高生長效率。

這樣的研究結果,為我們提供了極具 價值的林分經營指引。

在實習操作方面,我們實際進入試 驗地,透過儀器測量柳杉林地中不同 栽植密度條件下的光度表現。我們調 查的重點包括樣區內的平均光度、不 同位置的光照差異,進一步分析栽植 密度與光線分布之間的關係。這次使 用的設備為攜帶式光度計——LI-250A

Light Meter,其頂端的收光器能即時 感應現場光源,並針對不同波長的光 譜強度進行分析,提供定量的數據佐 證。

過去我們總是認為栽得越稀,空間 越大,樹就越好長。但透過這次的試 驗與數據分析,我們發現林木之間的 互動比想像中複雜,過密會鬱閉、過 疏則無法充分利用空間資源。這也讓 我們更加明白,林分經營不只是砍與 種的直覺選擇,而是要經過精密觀測、

試驗與長期追蹤,才能真正達到「品

質與產量並重」的永續管理。實習中, 也讓我親身感受到科學儀器在野外調 查中的實用性與限制。要在不均勻的 林地中找到穩定測點、維持儀器水平、 即時記錄數值,其實比想像中更講求 技巧與耐心。

講義圖片

-2/3 law

LI-250A Light Meter

疏伐樣區調查外業

/ 資料分析

當樹木長大後,接下來的工作便是 伐木,而在真正動手砍樹之前,仍有 一個非常重要的前置階段,也就是所 謂的疏伐作業調查。這個階段的主要 目的,是為了確認這片林分是否已達 到疏伐的時機點,簡單來說,就是評 估蓄積量是否達標。蓄積量指的是森 林中所有林木能提供木材的體積總和。

除了整體判斷是否該疏伐,我們

還會更進一步地挑選出哪些樹應該被 砍伐,哪些則保留繼續生長。為了完

成這項任務,我們使用了最直接也最 傳統的調查方式:逐棵記錄樣區內的 樹木數量,藉此可以算出密度;量測

樹木的胸高直徑(DBH, Diameter at Breast Height)以及樹高,藉此計算

出整個林分的總蓄積量,並估算單一 林木的生長情況。

在實際操作中,我們這次採用了圓 形樣區的設立方式。以中心點為基準, 沿固定距離向外劃出半徑,建立清楚 的樣區邊界後,就能進行量測工作。

千萬不要以為量測只是拿著工具對著 樹而已,其實每一項測量都大有學問。

Day6-P.M. / Day7

授課老師/ 賴彥任

樣區內的地形高低起伏,要如何找到 適合的位置量測胸高?要如何確保測 量數據準確?這些都是考驗。我們測 量樹徑時使用的是樹徑尺,繞著樹幹 胸高(約 1.3 公尺)位置進行測量,相 對誤差較小;但樹高就沒這麼容易了, 尤其是面對高大筆直的針葉樹,我們 只能使用雷射測距儀來估算樹高。

不過,儀器雖然精密,但數據準不 準,往往還是要靠經驗。像是雷射角 度沒抓好、樹梢被遮擋,這些都可能 導致測量結果偏差。因此,老師也不 斷提醒我們,量樹高是一門看似簡單, 實則需要高度判斷力與經驗累積的技 術。

完成野外調查後,我們回到園區持 續進行後續的資料整理與分析。這部 分我們需要分析出整體的森林結構特 性,例如林分密度、總體積,還有建 立樹高與直徑之間的關係模型。此外, 我們也整合不同小組的調查數據,並 進行了林分的視覺化模擬,更進一步 推估整體林分的發展歷史與未來可能 的經營方向。

這段資料分析實習讓我深刻意識到自己在統計學與數據處理上的不足,也因此 開始思考該如何補足這方面的能力。不過,對於喜歡分析、建模,或對林分結構感

興趣的同學來說,這絕對是一個充滿挑戰也充滿發展性的方向。林業不只有鋸樹與 巡山,也包含背後龐大的數據支持與模型分析。如果你不太喜歡體力密集型的傳統 林業工作,那麼這樣的資料分析與結構建模,也許正是屬於你的那扇窗。

修枝除蔓

當我們種完樹之後,工作可還沒結 束,絕對不是「種完就放著不管」。

接下來,我們還得定期進行修枝與除 蔓的工作,這是森林撫育中非常重要 的一部分。你可以把它想像成是一種 「保養」,就像我們會定期保養車子 一樣,讓林木維持良好的生長狀態, 並進一步提升木材的品質與價值。雖 然修枝和除蔓的目的都是為了讓林木 長得更好、產出更優質的木材,但它 們所影響的面向略有不同。

修枝的主要目的是改善木材品質。

這個部分可以提到所謂的「節」,生 活中,我們常常能夠在木家具上看到 一個一個黑色的「節」,這樣的節又 被稱為「死節」,是枝條天然疏伐、

自然枯死後脫落所留下的痕跡。或許 會有人覺得節還不錯看啊,但是在結 構方面,節就是木材上的一個「缺 點」,是結構上相對脆弱的部分,會 讓整體強度下降。因此,如果我們能 在枝條枯死之前就提早修剪,就能避 免形成死節,進而提升木材的結構品 質。

Day8-A.M.

授課老師/ 江博能

至於除蔓,顧名思義,就是清除攀 附在林木上的蔓生植物。這些植物會 與林木競爭光線資源,嚴重時甚至會 阻礙林木的直立生長與樹形發展,因 此也需要定期清除。

我們這次的實習地點是另一處造林 地,一個坡度不小的山坡地,實地進 行修枝與除蔓操作。修枝的方式會隨 著樹木的高度與枝條粗細而有所不同:

如果是小樹或細枝,只要用修枝 剪以 45 度角斜剪即可,這樣能形成一 個雨水容易滑落的斜面,減少腐朽機 會。

- 如果遇到粗壯或高位的枝條,我 們則會使用鋸子或高枝鋸來處理。

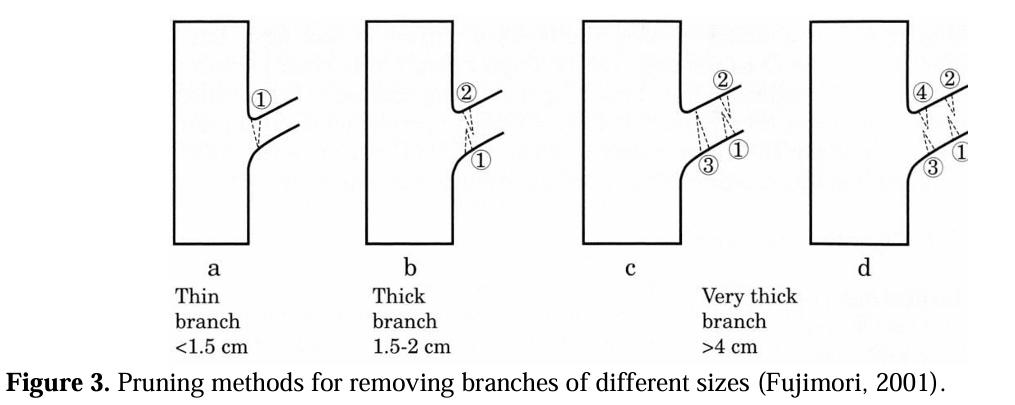

粗枝修剪時,有一套SOP是我們 這次學到的技巧。首先,我們要在樹 枝與主幹交界(稱為枝瘤) 外側的一 段距離下方,先鋸一道切口(1);接著, 在這個 切口上方一點的地方,從上往 下鋸斷整個樹枝(2);最後,再靠近枝 瘤處由下往上鋸斷最後的部分(3)。為 什麼不能直接鋸?因為粗枝太重,如 果直接從上往下鋸,可能會導致樹皮 撕裂,反而傷害樹木本體,影響後續

生長。

大致上,這就是修枝與除蔓的基本操作。不過對我來說,更療癒的是實際動手 修剪的過程——看著一棵原本歪歪扭扭、枝葉亂長的小樹,在我們細心修剪後變得 樹型端正、線條俐落,心裡真的會有一種滿滿的成就感。想到這些樹之後也會在山 林裡健康長大,成為漂亮的優良林木,就覺得這份工作非常有意義。

我修枝過的青剛櫟

講義圖片

修枝S0P

疏伐作業與打印

做完調查,也做完分析後,我們就 能根據分析結果去選擇我們要砍伐哪

些樹。這個決定的依據也可根據不同 目的而會有不同的疏伐對象,以下就

來簡單介紹幾種常見的疏伐方式:

(a) 下層疏伐

(Low thinning / thinning from below)

這種方法是從森林中比較低層、發育

比較差、被其他樹壓到的樹木開始砍。

也就是說,我們會優先把那些生長勢

不佳、被擠在底下的側壓木處理掉。

疏掉這些樹之後,如果還沒達到預定 的疏伐率,才會往上層砍一些次優勢 的樹。這種方式有點像是「幫忙清掉 底下撐不起來的,讓上面的能繼續發 展」。

(b) 上層疏伐

(Crown thinning / thinning from above)

這就有點反過來,從上層的樹冠開始 選。我們會砍掉那些雖然在上層但長 得不太好、姿態不佳的次優勢木,有 時甚至會選擇砍掉一小部分的優勢木。

這樣做的目的,是為了讓那些目前還

被壓著但有潛力的樹能夠冒出頭、獲 得更好的生長空間。有點像是「砍掉

幾個大哥,讓二哥們有機會翻身」。

Day7-P.M. / Day8-P.M.

授課老師/ 余瑞珠

(c) 選擇疏伐

(Selection thinning / thinning of dominants)

這種方式比較有策略性,會根據經營 目標來挑選要砍的樹。通常會優先砍 掉已經達到某個徑級(夠粗)的優勢木 或次優勢木。有點像是「這些樹已經 完成階段任務了,可以下台一鞠躬」。

(d) 機械疏伐

(Mechanical thinning / Row and strip thinning)

顧名思義,就是比較「機械式」、「規 則性」的疏伐。可能是按照固定的行 距、株距來進行疏伐,或者是一行砍、 一行留,或是帶狀疏伐。這種方式操 作方便,也比較適合初期密植造林後 的第一輪疏伐。

(e) 自由疏伐

(Free thinning / Without regard to crown position) 這種方式就比較自由啦~不特別管樹 冠是在上層、中層還是下層,只要符 合經營目標,就可以選擇疏掉。不設 限,完全看哪棵該留、哪棵該砍。

回到我們的實習,隔天我們再次來 到同一塊進行疏伐調查的造林地。由 於我們這次是以實習的形式參與伐木 作業,因此每組只選擇了1到2棵樹 進行砍伐。我覺得我們挑的方式有點 像自由疏伐又有點像下層疏伐,畢竟

我們不像電影裡的工人那樣拿著電鋸 俐落砍樹,我們這次用的是手鋸,真 的是超級費力的一項工作。所以老師 特別讓我們挑選好那些比較小棵、胸 徑不粗、好鋸一點的小樹來實作,對 我們這些新手來說也比較安全。

在正式鋸樹之前,第一步是要決定 樹木的倒下方向,通常我們會選擇相 對開敞、不會卡住的場域作為倒樹方 向。接下來就是重頭戲——鋸樹!鋸 樹這件事其實非常講究技術。首先要

在預定的倒樹方向那一側鋸一個開口, 這個開口俗稱「西瓜皮」,因為鋸下 來的那塊木頭形狀很像一片西瓜皮。

切好西瓜皮後,我們就要換到另一側 繼續鋸,當鋸到一定程度時,樹幹會

開始出現開裂聲響,代表它快要倒了! 這時候就需要有人吹哨提醒大家注意 安全,其他人也要往倒樹方向的反方 向快速分散。最後就是打印,在樹木 上打上記號,以示合法的砍伐活動。

雖然整個過程非常費力,鋸到手痠 腰也痠,但整體來說卻出奇地好玩! 尤其是當我們親手將自己鋸下來的木

頭帶回去,那種成就感真的讓人覺得 一切都值得。而且老師還特別誇我們 組的「西瓜皮」是所有組別中最漂亮 的,可見我們的鋸功果然不容小覷啊!

結語

當初決定把這份實習報告寫成書的時候,只是想讓這段九天八夜的記憶不要那 麼快被遺忘。沒想到,當我一篇一篇寫完每堂課、每段經歷,再回過頭來閱讀,竟 像是翻閱一本森林寫真集,一張張照片背後都藏著一則則藏不住的故事。

我們在雲霧裊繞的林間認樹、在夜裡追尋微弱的光點,也曾全身濕透地鋤草、

鋸樹、除蔓、栽苗。我們用手掌翻動著土壤,也用耳朵捕捉鳥鳴與螢光;我們和昆 蟲對視,和苗木對話。從用竹筷戳土的小心翼翼,到鋸出「最漂亮的西瓜皮」的自 豪,我們在汗水與笑聲中,一點一滴長出屬於森林人的身體記憶。

這本札記,不只是給未來的實習生,也不只是給森林系的同學。它是我想寫給 所有對森林、對自然還有點好奇,甚至還帶點浪漫想像的你。你會發現森林系不只 是種樹那麼簡單,我們同時也是研究者、土地照顧者,甚至是小小的生態偵探。

未來的森林會變成什麼樣子?也許我不知道。但我知道的是,從踏入實習開始, 我已經不再只是在學習林業,而是開始真正成為森林人。

致謝

2025年林場實習:森林生態系建構

領隊 林政道 老師

副領隊 吳家禎 老師

鄭森松 老師

賴彥任 老師

江博能 老師

助教 劉又綾

李聿軒

林宥任

易采潔

實習遇到的每個老師

我的組員 我的室友

以及看完這本書的你

網路圖片來源

竹盲椿象 https://den531.pixnet.net/blog/post/309319689

黑煤病

https://farmsaas.ksi.com.tw/KMS/CKM02/Pest_D?id=37&CROP_ID=0&type=01

銹病

https://kobieta.interia.pl/porady/news-choroby-drzew-owocowych-przyczyny-izwalczanie,nId,4907073

嫁接步驟

https://elitechdrip.com/grafting-plants/

Let's go to Xitao Live 9 Day