39 minute read

Alexej Nawalny muss freigelassen werdenRussland II

Alexej Nawalny muss sofort freigelassen werden!

Amnesty International ist äußerst besorgt um Gesundheit und Leben des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Die Entscheidung von Amnesty, Nawalny nicht mehr als »gewaltlosen Gewissensgefangenen« zu bezeichnen, hat allerdings für Irritationen gesorgt. Eine Erklärung des Generalsekretärs von Amnesty International Deutschland, Markus N. Beeko

Advertisement

21.April: Zum Redaktionsschluss dieses Textes ist Alexej Nawalny seit seiner Rückkehr nach Russland gut drei Monate in Haft. Er wird in der berüchtigten Strafkolonie IK-2 festgehalten. Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Er ist in einen Hungerstreik getreten, medizinische Versorgung durch Ärzte seines Vertrauens wird ihm verwehrt. Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard hat in einem Schreiben an den russischen Präsidenten Putin die sofortige Freilassung Nawalnys gefordert sowie die medizinische Versorgung durch qualifiziertes Personal seiner Wahl. Sie hat die russische Regierung auch daran erinnert, dass diese in der Verantwortung für Nawalnys Wohlergehen ist und dass sie, sollte Nawalny Schaden nehmen, dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden wird.

Eine Amnesty-Eilaktion, an der sich Menschen weltweit beteiligen können, läuft. Wir sind mit Regierungen im Austausch, um auf Russland einzuwirken, Alexej Nawalny freizulassen. Vielerorts sind Amnesty-Mitglieder mit Aktionen und Mahn wachen aktiv.

Bis zu Alexej Nawalnys Freilassung fordert Amnesty Inter national, dass er von qualifizierten unabhängigen Fachärzten seiner Wahl untersucht wird und die von ihnen verordnete Behandlung erhält, selbst wenn diese nur in einer zivilen me dizinischen Einrichtung möglich ist, sowie eine unabhängige Untersuchung seiner Haftbedingungen.

Zahlreiche Zuschriften haben uns erreicht, nachdem Amnesty entschied, Nawalny nicht mehr als »gewaltlosen Gewissensgefangenen« (Prisoner of Conscience) zu bezeichnen. Das Vorgehen, die Hintergründe und der Zeitpunkt waren für viele Menschen unverständlich und nicht nachvollziehbar.

Ich teile das geäußerte Unverständnis, die Sorge um Alexej Nawalnys Sicherheit und die berechtigten Fragen zum Vorgehen von Amnesty International. Auch ich und viele meiner internationalen Amnesty-Kolleg_innen wurden überrascht. Wir nehmen die Kritik und Nachfragen ernst, denn sie betreffen einen zentralen Bereich unserer nunmehr 60-jährigen Geschichte – den Einsatz für Menschen in akuter Gefahr. Alexej Nawalny gehört zu diesen bedrohten Menschen. Ich möchte Ihnen deshalb versichern: Amnesty International setzt sich mit allem Nachdruck für die sofortige Freilassung von Alexej Nawalny ein. An der Beurteilung der Verfolgungssituation von Alexej Nawalny hat sich nichts geändert: Er ist ein politischer Gefangener, seine Verhaftung und Inhaftierung sind willkürlich und politisch motiviert. Daran ändert die Tatsache nichts, dass Amnesty ihn aktuell nicht als »gewaltlosen Gewissensgefangenen« bezeichnet. Sie ist aber von unseren Unterstützer_innen, Partner_innen und der Öffentlichkeit teilweise als Distanzierung von der Person Nawalnys wahrgenommen worden. Ich bedauere zutiefst, wenn durch Amnestys Vorgehen dieser Eindruck entstanden ist, der von interessierten Kreisen gefördert und genutzt worden ist. Amnesty International ist in der Verantwortung, hieraus Konsequenzen zu ziehen und das Vertrauen in unseren unabhängigen Einsatz für alle von Willkür und Machtmissbrauch bedrohten Menschen wieder herzustellen. Wir nehmen im Internationalen Sekretariat die Vorgänge zum Anlass, die angewandten Statuten und Richtlinien zu überprüfen und sind als weltweite Bewegung in unseren Gremien hierzu im Austausch. An erster Stelle steht jetzt der Einsatz für Alexej Nawalny. Er braucht Unterstützung, unser aller Unterstützung. Setzen Sie sich für Alexej Nawalny ein: https://www.amnesty.de/mitmachen/urgentaction/russische-foederation-alexej-nawalny-lebensgefahr-2021-04-08

gemälde des Straßenkünstlers Harry Greb in Rom, Januar 2021.

Foto: Eidon/Camera Press/laif

Abgeschoben und ausgeliefert

Für einige eine unfreiwillige Station. Kabul im März 2021.

Trotz Pandemie und Bürgerkrieg werden weiterhin Menschen aus Europa nach Afghanistan zurückgeführt. Vor Ort gibt es viele Hilfsprogramme, aber kaum Perspektiven. Es drohen Verelendung und sogar der Tod. Aus Kabul von Tamana Ayazi und Thore Schröder (Text) sowie Johanna-Maria Fritz (Fotos)

»Früher«, sagt Ahmad Wali Naderi, »haben sie mich ›Tufan‹ gerufen, das heißt in unserer Sprache ›Wirbelwind‹.« Aber diese Zeiten seien lange vorbei. »Das war vor Deutschland«, sagt er mit leiser Stimme, »Deutschland hat mich ruiniert.« Naderi trägt eine schwarze Lederjacke mit Nieten, sein lockiges Haar fällt ihm ins Gesicht. Er ist erst 21 Jahre alt, doch stürmisch wirkt er nicht mehr, sondern vom Leben gezeichnet. Sein Blick irrt nervös durch den Raum, ständig entschuldigt er sich.

Seit dem 9.Oktober 2018 wohnt Naderi wieder bei seiner Familie, die in der Zwischenzeit von ihrem Dorf in der Provinz Pandschschir nach Kabul gezogen ist. An jenem 9.Oktober wurde er früh morgens in seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Marktoberdorf von sieben Beamt_innen der Polizei geweckt. »Ich durfte nicht mal mein Telefon mitnehmen«, erinnert er sich. Dann ging es zum Flugzeug. Ahmad Naderi wurde abgeschoben aus Deutschland, obwohl er kaum volljährig und nie kriminell war.

»Ich bin froh, dass ich nicht geisteskrank geworden bin. Vielen anderen geht es nicht so gut wie mir«, sagt er und gießt grünen Tee nach. Das Wohnzimmer seines Zuhauses ist mit geblümten Kissen und geblümter Tapete eingerichtet. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen drei Brüdern wohnt Naderi in einem einstöckigen Haus im Viertel Aria-City, ganz in der Nähe der Puder-Straße, die selbst im unsicheren Kabul berüchtigt ist für finstere Gestalten aus dem Drogenhandel.

Terror in Kabul

Seit Dezember vergangenen Jahres schieben einige Bundesländer wieder nach Afghanistan ab, obwohl es laut Global Peace Index das gefährlichste Land der Welt ist. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung ausgesprochen und deutsche Staatsangehörige aufgefordert, Afghanistan zu verlassen. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Deutschland die Rück führungen nach Kabul zunächst ausgesetzt. Mehrere Verwaltungsgerichte stellten fest, dass dort Verelendung droht, und die Weltbank konstatierte, dass die Armutsquote infolge der Pandemie auf über 70 Prozent gestiegen ist.

Zudem besteht die Gefahr, dass der Bürgerkrieg im Land weiter eskaliert. Die Taliban sagten im April ihre Teilnahme an einer geplanten Friedenskonferenz erstmal ab und zeigen sich – nicht erst seit der Ankündigung der USA und ihrer Verbündeten,

ihre Truppen bis Mitte September abzuziehen – extrem selbstbewusst. Auch die Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung sind festgefahren. Die Taliban und der Islamische Staat (IS) machen Jagd auf Politi ker_innen, Sicherheitskräfte, Aktivist_innen und Journalist_innen.

Nicht nur in Kabul explodieren täglich Haftminen unter Autos, werden Busse in die Luft gesprengt und Menschen erschossen. Allein im März fielen 305 Menschen dem Terror zum Opfer, 350 wurden verletzt, die Angriffe nahmen im Vergleich zum Februar um 20 Prozent zu. »Ich muss jeden Tag zweimal die Stadt durchqueren«, sagt Ahmad Wali Naderi, er könne sich ja nicht ständig zu Hause verstecken.

Als 15-Jähriger war er aus seinem Dorf nach Deutschland aufgebrochen. »Ich war gut in der Schule, ich wollte nicht weg«, sagt er. Doch sein Vater, der beim Geheimdienst arbeitet, hatte Todesdrohungen erhalten, die sich gegen die ganze Familie richteten. Anfang 2016 kam der unbegleitete Minderjährige in Bayern an. Er lernte Deutsch und bekam einen Ausbildungsplatz in einem Sportgeschäft im ostallgäuischen Seeg angeboten.

Doch die Mühe war vergeblich, nach seinem 18. Geburtstag wurde sein Asylantrag endgültig abgelehnt. »Die Gründe kenne ich bis heute nicht«, sagt er. Die Zeit in Deutschland habe ihm nicht genutzt, sondern geschadet: »Alle hatten auf mich gesetzt, doch dann kam ich mit leeren Händen zurück.« Der Druck der Familie und das Gerede der Nachbarn waren zu viel, Naderi bekam Ausschlag am ganzen Körper. »Und ich habe kaum mehr geschlafen.«

Anfang 2020 nahm er an einem Fortbildungskurs zum Marketingfachmann teil, der von der deutschen Welthungerhilfe finanziert wurde, um endlich einen Job in Kabul zu finden. Doch auch dieser Versuch war erfolglos. »Deshalb bin ich vor fünf Monaten wieder los, dieses Mal wollte ich nach Großbritannien«, erzählt Ahmad Wali Naderi. Er kam nur bis zur iranisch-türkischen Grenze, wurde dort aufgegriffen und zurückgeschickt.

»Einfach rausgestrichen«

Nun fährt der junge Mann wieder jeden Tag mit dem Sammel taxi durch die Stadt, um sich weiter ausbilden lassen, um irgendwann vielleicht doch noch einen Job zu finden und eine bescheidene Existenz aufzubauen. »Diese jungen Männer müssen irgendetwas machen, um nicht die Hoffnung zu verlieren«, sagt Sharif Hasanzadar. Er ist Gründer und Direktor der Better Makers Social Organisation (BMSO), einer NGO, bei der Naderi nun lernt, wie man Mobiltelefone repariert. Der Kurs dauert fünfeinhalb Monate, drei Stunden täglich. Über Hasanzadars Schreibtisch im ersten Stock eines Gebäudes nahe der Kabuler Universität klebt ein Poster: »I like nonsense. It wakes up my mind« (»Ich mag Unsinn. Er weckt meinen Geist«).

Die Arbeit von BMSO begann 2014 in Mazar-iSharif im Norden des Landes. »Angefangen haben wir mit Straßenkindern«, sagt Hasanzadar, »vor

Alltag in Kabul. Ahmad Wali Naderi zu Hause (oben) und im Reparaturkurs (Mitte, unten).

zwei Jahren ging es mit Rückkehrern los.« Seit 2015 kommt das Geld für die Arbeit der BMSO von der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Die Abgeschobenen kämen »frustriert zurück«, sagt der Direktor: »Viele sind deprimiert oder nehmen Drogen. Der Kulturschock ist gewaltig.«

Als der Workshop im Erdgeschoss unterbrochen wird, kommt in der Runde kurz Stimmung auf. Die jungen Männer legen Lötkolben und Platinen zur Seite, um zu überlegen, welches Schicksal aus ihrer Mitte besonders beklagenswert ist. Eher widerwillig wagt sich der 23-jährige Hamayoun Sawari nach vorne. Seine Familie gehört zur schiitischen Minderheit der Hazara, die in Afghanistan seit langem verfolgt wird. Das Haus der Sawaris in der Provinz Wardak wurde von Nomaden attackiert, die ihnen ihr Land abspenstig machten. In Afghanistan kann der Staat vielerorts nicht einmal die Lebensgrundlagen seiner Bürger_innen beschützen.

Deswegen ging Sawari 2015 nach Europa. Er wollte nach Schweden, blieb aber in Deutschland hängen. Knapp 8.000 Dollar hatte die Familie für die Flucht des ältesten Sohnes aufbringen müssen. Ausgerechnet im sächsischen Teil des Vogtlands, das wegen vieler Neonazis berüchtigt ist, fasste er Fuß. »Wenn man Afghanistan überlebt hat, muss man sich vor denen nicht fürchten«, sagt Hamayoun Sawari.

Tatsächlich fand der damals gerade Volljährige schnell Anschluss in Sachsen. »Mein Asylantrag wurde schon nach fünf Monaten abgelehnt, aber meine Freunde sagten, mir könne nichts passieren, wenn ich mich weiter an die Regeln halte.« Sawari hatte in einer Großbäckerei im Nachbarort einen Job gefunden. Von einem Kollegen kaufte er für 80 Euro ein rotes Fahrrad, weil der Bus am frühen Morgen so selten fuhr.

Die Personalleiterin der Bäckerei kann sich noch gut an den afghanischen Mitarbeiter erinnern: »Er war so herzlich, fleißig und wir hatten sogar darüber gesprochen, dass er eine Ausbildung bei uns machen kann.« Doch dann kamen im Spätsommer 2018 zwei Polizeibusse in den Betrieb, um ihn zu holen. Sawari bekam keine Gelegenheit, seine Sachen zu packen oder auch nur sein verdientes Geld vom Konto abzuheben. »Einfach nur rausgestrichen«, habe man ihn, sagt die Personalleiterin. »Aber sein Fahrrad wartet auf ihn, und die Tür steht bei uns immer offen.«

Schon zweimal überfallen

In Afghanistan hatte niemand Verwendung für Hamayoun Sawari, auch wurde seine Familie weiter bedroht. Deshalb verließ er das Land bald erneut und floh in den Iran: »Dann kam Covid, und es hieß, wir Afghanen bekämen dort keine Behandlung. Also ging ich notgedrungen zurück.« In Kabul arbeitet er seit sieben Monaten als Lieferant für ein Schnellrestaurant. Seine Schicht dauert täglich von fünf Uhr nachmittags bis sechs Uhr früh. Nachts traut sich kaum jemand auf die Straßen. »Mir aber bleibt keine Wahl, tagsüber muss ich zum Kurs«, sagt Sawari, während er seine zitternden Hände an einem Heizstrahler wärmt.

Der Lohn sei schlecht, erzählt er, maximal 170 Euro im Monat. Und das auch nur, wenn er nicht überfallen wird: »Zweimal schon haben sie mich gestoppt. Beim ersten Mal hielten sie mir eine Pistole an meinen Kopf, beim zweiten Mal ein Messer an meinen Bauch.« Das geraubte Geld, umgerechnet 56 Euro, zog ihm sein Chef vom Gehalt ab. Einmal entkam Sawari einem Bombenanschlag um wenige Sekunden. »Aufgeben kann ich den Job nicht«, sagt er, »wie sollte ich dann überleben?«

Unterwegs auf Kabuls unsicheren Straßen. Hamayoun Sawari liefert Essen aus, März 2021.

Ohne klare Perspektive. Latif Mohammadi in Kabul, März 2021.

»Den Abgeschobenen wird gesagt, dass sie ihr Leben riskieren müssen«, stellt Shaharzad Akbar fest. Die Vorsitzende der Unabhängigen Menschenrechtskommission Afghanistans wird schon lange mit dem Tode bedroht, sie ist rund um die Uhr von schwer bewaffneten Männern umgeben. Mit ihrem Mann und ihrem knapp zweijährigen Sohn lebt sie gezwungenermaßen wie eingesperrt. 20 Jahre nach dem Sturz der Taliban gleicht Kabul vieler orts mehr einer modernen Festung als einer Stadt. Botschaften, Ministerien, Stiftungsbüros und Hilfsorganisationen schützen sich mit hohen Betonmauern, Stacheldraht, Überwachungskameras, Checkpoints und Sicherheitsschleusen. Große Teile der Hauptstadt, allen voran die zentral gelegene Green-Zone, wirken wie herausgeschnitten. Der überwiegende Teil der 4,4 Millionen Einwohner_innen kann diesen Teil der Stadt nicht betreten.

Trotz Pandemie wurden im vergangenen Jahr 137 Menschen aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Als Integrationshilfe erhalten sie von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Flughafen 12.500 Afghani, rund 136 Euro. Bei Bedarf werden sie für mindestens eine Woche in einem Hotel im Zentrum untergebracht.

Latif Mohammadi hat es nach seiner Abschiebung am 17.Dezember 2020 vorgezogen, zu entfernten Verwandten zu ziehen. Es war einfacher, sich dort an das Land zu gewöhnen, das er nur aus Erzählungen kannte. Noch im Säuglingsalter waren seine Eltern mit ihm nach Pakistan geflohen. Als nicht anerkannter Flüchtling durfte er im Nachbarland nie eine Schule besuchen. Als er elf war, nahm ihn sein Onkel mit in den Iran, dort blieb er zwei Jahre und kam dann nach mehrjähriger Flucht eher zufällig nach Deutschland. Im Saarland machte er seinen Hauptschulabschluss, absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer psychiatrischen Klinik und begann anschließend eine Krankenpflegeausbildung.

Das alles erzählt der 24-Jährige in fast akzent-, aber nicht dialektfreiem Deutsch. Ja, sagt Mohammadi, er könne »gut schwätzen«. Über das Haus, in dem er lebt, fliegt ein Hubschrauber, die Zufahrtstraße ist nicht geteert, in der Mitte verläuft ein Graben, durch den Abwasser fließt. Der junge Mann mit den blauen Augen und der saarländischen Mundart erzählt, dass sein Vater in Pakistan an Krebs gestorben sei: »Und dann wurde mir alles zu viel.« Wegen eines Burnouts musste er seine Lehre abbrechen und fand keinen Halt mehr. »Was dann passiert ist, werde ich mein Leben lang bereuen«: eine Schlägerei mit einem anderen Afghanen, die mit einem Messerstich endete. Nach zweieinhalb Jahren Haft wurde Mohammadi schließlich abgeschoben. »Ich habe meine Strafe abgesessen. Ich bin doch viel mehr als nur diese Tat«, sagt er.

Auf dem Abschiebeflug hatte er Angst »vor diesem Land, das ich nicht kannte«. Auch ein Vierteljahr später verlässt er das Haus seiner Verwandten nur selten. Das Begrüßungsgeld ist längst aufgebraucht, bei einer Hilfsorganisation für Rückkehrende habe er ergebnislos vorgesprochen. Für elf Stellen hat er sich schon vergeblich beworben, ohne Beziehungen oder Bestechung hat er keine Chance. »Wie es weitergehen soll, weiß ich nicht«, sagt Mohammadi, »vielleicht muss ich bald wieder gehen.«

Diesen Artikel können Sie sich in unserer Tablet-App vorlesen lassen:

www.amnesty.de/app

Zu allem Unrecht Nein sagen

Trude Simonsohn ist eine große Mahnerin: Mit zahlreichen Vorträgen setzte sie sich dafür ein, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Nun wurde sie 100. Von Lea De Gregorio

Wenn die jüdische Holocaust-Überlebende Trude Simonsohn ihre Geschichte erzählte, riss sie andere mit. Und sie ermahnte. Immer wieder wies sie darauf hin, wie wichtig es sei, zu widersprechen. »Zu allem Unrecht sofort Nein sagen«, lautete ihre Devise. »Wenn du denkst: ›Jetzt hätte ich etwas tun müssen‹, ist schon etwas gewonnen. Vielleicht klappt es beim zweiten Mal. Die Leute, die Unrecht tun, wissen, dass sie Unrecht tun.« 1921 in der Ersten Tschechoslowakischen Republik geboren, wuchs Simonsohn in einem demokratischen Elternhaus auf. Früh lernte sie, sich zu wehren. »Ich habe immer für Gerechtigkeit gekämpft und für Menschenrechte«, sagte sie bei einem Treffen 2017 im Alten- und Pflegeheim der Henry und Emma Budge-Stiftung in Frankfurt am Main, wo sie auch heute lebt.

In dem Jahr war ihr Kalender noch voll. An Schulen, an Universitäten und in anderen Institutionen sprach sie über die Verfolgung im Nationalsozialismus. Sie erinnerte sich, um andere zu alarmieren. Mit klaren Worten kämpfte sie gegen das Vergessen. »Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, was passiert ist«, sagt Simonsohn. »Das Verschweigen ist die Sünde.«

Bei ihren Vorträgen sprach Simonsohn von Theresienstadt, wo sie Berthold Simonsohn, ihren späteren Mann, kennenlernte. Sie erzählte davon, wie sie anschließend nach Auschwitz kam und in zwei Außenlager des Konzentrationslagers Groß-Rosen. Sie sprach über Schrecken und Ohnmacht: »Wenn man große Schmerzen hat, kann ein Körper ohnmächtig werden, und ich glaube, dass auch eine Seele ohnmächtig werden kann.« Ihre Eltern wurden von Nationalsozialisten ermordet.

Sie selbst hatte trotz allem Glück – immer wieder. Als tschechische Zwangsarbeiterin, als die sie sich ausgab, überlebte sie den Krieg. »Noch ein Glück« heißt deshalb ihre Biografie, die sie gemeinsam mit Elisabeth Abendroth verfasste. Nach dem Krieg engagierte sich Simonsohn in der jüdischen Flüchtlingshilfe in der Schweiz und zog schließlich nach Deutschland. Berthold Simonsohn und sie kannten viele Widerstandskämpfer_innen. »Die Leute sagen immer: ›Sie müssen die Deutschen doch hassen.‹ Dann sage ich, ›ich habe kein Talent zum Hassen‹«. Ihr Engagement wird in Frankfurt am Main sehr geschätzt. 2016 hat die Stadt ihr die Ehrenbürgerwürde verliehen – als erster Frau. 2010 bekam sie den Ignatz-Bubis-Preis für Verständigung.

Inzwischen ist Simonsohns Kalender leerer – nicht nur wegen Corona. Anlässlich des 9. Novembers habe sie 2018 in der Westend-Synagoge in Frankfurt ihren letzten Vortrag gehalten, erzählt Elisabeth Abendroth am Telefon. Abendroth hat Simonsohn bei Vorträgen begleitet. »Sie ist gesundheitlich sehr angegriffen«, sagt sie. Interviews gibt Simonsohn nicht mehr. Für ihr Alter gehe es ihr jedoch noch gut, wie Abendroth beteuert.

Am 25.März feierte Trude Simonsohn ihren 100. Geburtstag. Abendroth sagt: »Sie strahlt immer noch«, sei heiteren Gemüts. Wer Simonsohn kennt, weiß, dass sie Menschen nicht nur mit Worten mitreißt: Sie berührt auch mit ihrem Lächeln. Doch Simonsohn sei auch in Sorge. Abendroth erzählt, wie sie der steigende Antisemitismus in Deutschland bewegt. Und nicht nur der: »Auch der Hass auf Fremde«. Jetzt, wo Simonsohn nicht mehr öffentlich spricht, braucht es andere, die in diesen Zeiten mahnen. Und zum Glück gibt es ihr bewegendes Buch.

Trude Simonsohn mit Elisabeth Abendroth: Noch ein Glück. Erinnerungen, 14,90 Euro, Wallstein-Verlag.

BGH bestätigt Urteil zu illegalen Waffenexporten nach Mexiko

Türkei verlässt Istanbul-Konvention

Nur selten landen deutsche Rüstungsexporte vor Gericht, umso erstaunlicher ist es, dass die Anzeige des Aktivisten Jürgen Gräßlin gegen Heckler & Koch wegen illegaler Mexikogeschäfte nach langer Ermittlung zu einem Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart führte. Tausende Schnellfeuergewehre des Typs G36 lieferte das Rüstungsunternehmen ab 2006 mit Genehmigung der Bundesregierung an die zentrale Beschaffungsstelle in Mexiko, die auch sogenannte Endverbleibserklärungen für die Waffen ausstellte. Das Gericht stellte jedoch fest, dass mehr als 4.000 der Gewehre entgegen den zuletzt vorgelegten Erklärungen illegal an die Bundesstaaten Chiapas, Chihuahua, Guerrero und Jalisco weitergeliefert wurden.

Zwei ehemalige Mitarbeiter_innen von Heckler & Koch wurden daher zu Bewährungsstrafen »wegen bandenmäßiger Ausfuhr von Gütern aufgrund erschlichener Genehmigung« verurteilt, die Verkaufserlöse von 3,7 Millionen Euro sollen eingezogen werden. Drei weitere Angeklagte aus der Firma wurden freigesprochen; Vertreter der genehmigenden Bundesbehörden wurden nicht belangt. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil am 30.März 2021 weitgehend bestätigt. Auch wenn Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen wurden, zeigt das Urteil Lücken der deutschen Exportkontrollgesetze auf. Endverbleibserklärungen sind häufig wertlos. Risiken für die Menschenrechte bleiben unberücksichtigt, so auch in diesem Fall: Angesichts der Menschenrechtsverletzungen in ganz Mexiko hätten Exporte von G36 nicht erlaubt werden dürfen. Deutsche Genehmigungsbehörden haben sträflich versagt. Amnesty fordert daher weiterhin ein einheitliches Rüstungsexportkontrollgesetz mit verbindlichen Menschenrechtsklauseln und verbindlichen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für die Rüstungsfirmen. (»Außer Kontrolle«, Amnesty Journal 04-05/2017)

Die türkische Regierung hat im März entschieden, aus der sogenannten IstanbulKonvention auszutreten. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wurde im Mai 2011 in Istanbul verabschiedet und trat 2014 in Kraft. Konservative Politiker_innen in der Türkei behaupten, die Konvention bedrohe die traditionelle Familienstruktur. Seit Monaten diskutieren sie über einen Austritt. Amnesty International betonte bereits im August 2020, dass türkische Behörden die Konvention endlich vollumfänglich umsetzen sollten, anstatt sich aus ihr zurückzuziehen. Die Zahl der Frauenmorde in der Türkei ist von 2015 bis 2019 von 303 auf 474 Fälle jährlich gestiegen. Und die Corona-Pandemie vergrößert das Problem.

Frauenrechtlerinnen haben den Austritt scharf kritisiert. Vielerorts kam es zu Demonstrationen. Die Proteste verstärkten sich noch wegen eines weiteren mutmaßlichen Femizids: In der Provinz Izmir wurde eine 17-jährige Schwangere erstochen – in Medienberichten wird der Mann als Täter verdächtigt, mit dem sie zusammenlebte. Seit 2011 haben 34 europäische Staaten die Istanbul-Konvention ratifiziert und sich damit verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Verbrechen einzustufen und entsprechend zu bestrafen – auch häusliche Gewalt. Die Konvention schreibt außerdem fest, dass Schutzeinrichtungen für Betroffene eingerichtet werden und ihnen psychologische und soziale Beratung angeboten werden muss. Der Begriff »Gewalt« ist weitgefasst und umfasst neben physischer Gewalt auch geschlechtsspezifische Diskriminierung, Einschüchterung sowie Zwangsabtreibung und Zwangsheirat. (»Von wegen Einzelfälle«, Amnesty Journal 05/2020)

Mehr Schutz für Frauen gefordert. Protestveranstaltung am 26.März 2021 in Istanbul.

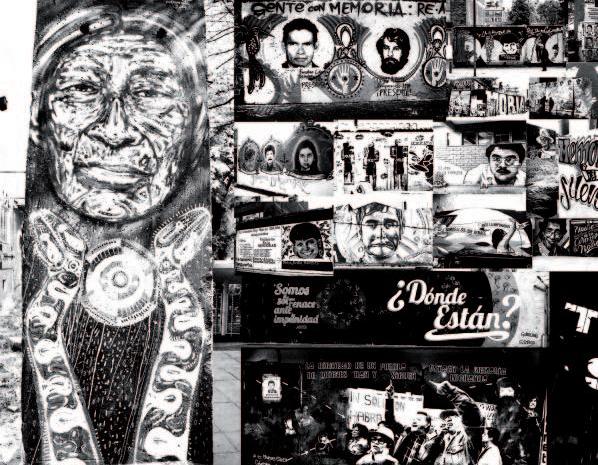

Wenn Wände sprechen. Kolumbianische Murals, die an Opfer von staatlicher und paramilitärischer Gewalt erinnern.

Verschleppt, nicht vergessen

Der Schriftsteller Erik Arellana Bautista unterstützt in Kolumbien die Hinterbliebenen von Verschwundenen und Ermordeten. Er gibt den Trauernden eine Stimme, auch dank gemeinsamer Erinnerungsarbeit. Von Cornelia Wegerhoff

Fotos: Erik Arellana Bautista

Die Bilder zeigen einen Platz in der Innenstadt von Bogotá. Weiße Grablichter brennen. Menschen in schwarzer Trauerkleidung haben sich versammelt. Auf rotbraunen Pflastersteinen liegen in Dutzenden Reihen die Fotos von Ermordeten. »Quién dio la orden?«, wird zwischen den Bildern auf signalgelben Plakaten gefragt. »Wer gab den Befehl?« Es ist der 6.März 2021, in Kolumbien der nationale Gedenktag für die Würde der Opfer von Staatsverbrechen. »Ein Tag gegen das Vergessen«, sagt Erik Arellana Bautista in einem Videogespräch. Der Schriftsteller und Journalist ist Mitglied des Verbands Movice, dessen mehr als 200 Organisationen sich für die Opfer von staatlicher und paramilitärischer Gewalt einsetzen und den Gedenktag organisieren. Überall im Land gibt es Aktionen. In der Hauptstadt Bogotá entstehen Graffiti, so knallgelb wie die Poster bei der Mahnwache, nicht zu übersehen, freut sich Arellana Bautista. »Die Graffiti zeigen die Verantwortlichen für die mindestens 6.402 Todesfälle aus der Zeit von 2002 bis 2008«, berichtet der 46-Jährige. Damals hatten Soldaten der kolumbianischen Armee Zivilisten umgebracht, um deren Leichen als vermeintliche Guerilla-Kämpfer zu präsentieren. Für ihren »Erfolg« heimsten sie Prämien und Beförderungen ein. Der Massenmord ist als sogenannter »Falsos-Positivos-Skandal« bekannt. In der überwiegenden Zahl der Fälle wurden die Täter weder offiziell ermittelt noch bestraft. Die meisten Befehlshaber wurden gar erst nicht vor Gericht gestellt, klagt Arellana Bautista. Die Hinterbliebenen kämpfen immer noch um die Identifizierung und Herausgabe der sterblichen Überreste sowie um die Rehabilitierung der Todesopfer.

Erik Arellana Bautista hält aus Anlass des Gedenktags eine Lesung. In seinen Gedichten und Kurzgeschichten fasst er den Schmerz der Angehörigen, die Ohnmacht, der sie über Jahre und Jahrzehnte ausgeliefert sind, in Worte. Um sie herum werden »Muros del silencios«, »Mauern der Stille« errichtet, schreibt der Kolumbianer. Er fordert auf, sie einzureißen.

MAUERN DES SCHWEIGENS

Stein auf Stein und sie wollen uns trennen. Felsen auf Felsen und verlangen das Schweigen, Gräber im Freien, außerhalb des Friedhofs, Wahnsinn, der das Universum herausfordert.

Unerschöpfliche Tränen auf nicht beerdigten Leichen, Pläne für Stimmen und Blicke, die Lichter und Blitze miteinander verflechten, Grenzen, geplant mit Verboten, Fallen und Strafen.

Riss, geöffnet in der Zeit, Entfernung, den Versen widrig, gemeinsames Wort jedes Traums und das Bersten der Mauern des Schweigens.

Übersetzung: Lars Stubbe

Auch Arellana Bautista trägt an diesem 6.März schwarze Kleidung. Nur auf seinem T-Shirt prangt eine Schwarz-WeißAufnahme. Zu sehen ist eine Frau mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Sie hat das gleiche breite, fröhliche Lachen wie der Schriftsteller. »Das ist meine Mama. Und der Kleine, das bin ich«, sagt der Kolumbianer. Ihr zu Ehren hat er zusätzlich ihren Namen angenommen. Von ihr habe er gelernt, sich für Frieden und Gerechtigkeit stark zu machen.

Die Aktivistin Nydia Érika Bautista wurde 1987, am Tag von Eriks Erstkommunion, von Paramilitärs entführt. »Drei Jahre später haben wir ihre Leiche in einem Massengrab gefunden«, sagt der Sohn. »Das weiße Kleid«, heißt eine Graphic Novel, in der er die traumatischen Erlebnisse schildert. Das weiße Festtagskleid seiner Mutter lag neben ihren sterblichen Überresten.

Zwei der Anwälte, die damals im Auftrag der Familie vor Gericht gingen, wurden später ebenfalls ermordet. Einer von ihnen ist der bekannte Menschenrechtsanwalt Eduardo Umaña Mendoza. Movice hat den Platz in Bogotá nach ihm benannt, auf dem der Gedenktag am 6.März begangen wurde.

Erik Arellana Bautista erzählt das alles auf Deutsch. Der Kolumbianer hat in Kassel und Weimar audiovisuelle Kommunikation studiert. Nachdem er in Bogotá schon zu Beginn seines Journalismusstudiums angefangen hatte, Fälle des gewaltsamen

Kunst und Aktion. Bautista unterstützt vielfältige Projekte, die an Verschwundene und Verstorbene erinnern – unter anderem auch mit einer Kartografie des Terrors (rechts oben).

Verschwindenlassens zu dokumentieren, war er auf eine Todesliste geraten und musste mit 21 Jahren erstmals das Land verlassen. In Deutschland begann er literarisch zu schreiben. Als ihm 2006 in Bogotá eine Stelle als Universitätsprofessor angeboten wurde, kehrte er in seine Heimat zurück und gründete eine Menschenrechtsstiftung, benannt nach seiner Mutter. Bald entstanden künstlerische Arbeiten wie das Projekt »Geomalla«, eine städtische Erinnerungswerkstatt, und der Gedichtband »Transitos de un hijo al Alba«. Darin setzt sich Arellana Bautista nicht nur mit dem eigenen Schicksal als Sohn einer Verschwundenen auseinander, sondern beschreibt die Geschichte eines Volkes ohne Namen. Während des über 50 Jahre dauernden Konfliktes in Kolumbien wurden mehr als 260.000 Menschen verschleppt, gefoltert, ermordet und meist namenlos verscharrt, mehr als 120.000 sind Movice zufolge immer noch vermisst.

Als Erik Arellana Bautista 2013 an einer Filmdokumentation über diese Opfer arbeitete, brachen Sicherheitskräfte in Bogotá in seine Wohnung ein, nahmen seine Kamera, den Computer und Speicherkarten mit. Er begegnete den Männern noch im Hausflur. »Das nächste Mal bringen wir Dich um«, warnten sie ihn. Arellana Bautista flüchtete erneut nach Deutschland, dieses Mal mit Frau und Tochter. 2014 wurde er »Writers-in-Exile-Stipendiat« des deutschen PEN-Zentrums. »Als wir im 30.August 2017 nach Bogotá zurückkehrten, war das zufällig der internationale ›Tag der Verschwundenen‹«, erzählt der Schriftsteller. Er nahm es als Wink des Schicksals und setzte trotz der Gefahr sein Engagement für die Opferfamilien fort. Inzwischen hat er zusammen mit anderen eine sogenannte »Kartografie des gewaltsamen Verschwindenlassens in Kolumbien« verfasst. Über 170 Karten und Dokumente informieren über Untersuchungsergebnisse, Zeugenaussagen oder Beispiele für aktiven Widerstand. Die Karten sind im Internet zu sehen und auch in einem Buch festgehalten. »Diese Erinnerungsarbeit ist wichtig, damit die Dinge sich nicht wiederholen«, sagt Arellana Bautista. Denn trotz des Friedensvertrags von 2016 zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla werden weiterhin Menschen verschleppt und ermordet. »Leider haben wir in Kolumbien noch keinen echten Frieden«, meint der Autor.

Inzwischen hilft er den Hinterbliebenen auch mit Kulturprojekten, ihre Stimme selbst zu erheben. Manche erinnern an ihre Toten, indem sie ihre Porträts als Graffiti auf die Wände in der Nachbarschaft sprühen. Andere schreiben mit seiner Hilfe Song texte, Gedichte oder Theaterstücke. »El Palacio arde«, heißt etwa ein Stück, das sich gegen die Mächtigen Kolumbiens in Politik und Justiz richtet. Mutig treten in ihm Witwen, Mütter, Schwestern und Töchter von Todesopfern auf die Bühne.

Die aktive kulturelle Erinnerungsarbeit helfe den Hinterbliebenen, sich aus der jahrelangen Passivität zu befreien, in die sie zuvor von den Behörden gedrängt wurden, sagt Erik Arellana Bautista.

Die Graffiti mit den Verantwortlichen für die mindestens 6.402 Todesfälle aus der Zeit von 2002 bis 2008 wurden schon kurz nach dem 6.März wieder zerstört, schreibt der Schriftsteller später aus Bogotá. Die Stimmen der Angehörigen werde dennoch niemand zum Schweigen bringen.

Fotos: Erik Arellana Bautista (4), Benjamin Thieme (1)

Kartografie und Kulturprojekte: www.desaparicionforzada.com

Erik Arellana Bautista

Kolonialer Blick. Frankreich hat sich bereit erklärt, berühmte Statuen aus Benin zurückzugeben. Präsentation im Pariser Musée du quai Branly.

Der Knochen, an dem die Scham nagt

Vor mehr als drei Jahren versprach der französische Präsident, koloniale Raubkunst aus Afrika zurückzugeben. Viel geschehen ist bislang nicht. Afrikanische Expert_innen sehen dennoch einen kunsthistorischen Paradigmenwechsel. Von Frédéric Valin

Im November 2017 sprach Frankreichs Präsident Emanuel Macron vor Studierenden in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos. Es war eine Grundsatzrede über die Beziehungen Frankreichs zu den afrikanischen Ländern, insbesondere den ehemaligen Kolonien. Macron versprach eine Abkehr vom postkolonialen Konstrukt der Françafrique, das in ers ter Linie der Sicherung französischer Vorherrschaft diente, und skizzierte eine afrikanisch-europäische Partnerschaft.

Teil der Rede war auch eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Macron versprach unter anderem die Rückgabe geraubter Kulturgüter. Die französische Regierung beauftragte den senegalesischen Wirtschaftswissenschaftler Felwine Sarr, der als einer der wichtigsten Intellektuellen Afrikas gilt, und die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, den Bestand geraubter Kunst- und Kulturobjekte zu sichten und Möglichkeiten der Rückführung zu erfassen.

Sarr und Savoy identifizierten 90.000 Kunstgegenstände, die sich derzeit in französischen Museen befinden und aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara stammen, darunter 46.000, die während der Kolonialzeit geraubt wurden. Der überwiegende Teil gehört dem Musée du quai Branly – Jacques Chirac. Als der Bericht an Macron übergeben wurde, kündigte er an, auf der Stelle 26 Objekte an Benin zurückzugeben, die bereits 2016 Teil einer damals abgelehnten Restitutionsanfrage

gewesen waren. Sie waren geraubt worden, während die französische Armee in den 1890er-Jahren das Königreich Dahomey annektiert hatte. »Die Rede von Monsieur Macron war eine große Erleichterung«, sagt Silvie Memel Kassi. Sie ist die Direktorin des Museums der Zivilisationen in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste. Es gebe jetzt viele Herausforderungen zu bewältigen, juristische Fragen, aber auch technische, infrastrukturelle, logistische, dokumentarische. Und es stelle sich auch die Frage, was mit den Objekten geschehen werde, wenn sie wieder in Afrika seien. Memel Kassi spricht hier aus eigener trauriger Erfahrung: Nach den Unruhen im Anschluss an die Präsidentschaftswahl 2011 war ihr Museum gestürmt worden, 120 Werke wurden geplündert. »Wir brauchen eine Infrastruktur, und wir brauchen auch die Dynamik, die sich jetzt entfaltet, den wissenschaftlichen Austausch.« 148 Objekte hat eine Kommission zunächst ausgewählt, die sofort zurückgeführt werden sollen. Darunter befindet sich auch das Djidji Ayokwe, eine drei Meter große, heilige Kriegstrommel, die zur Warnung vor den sich nähernden Kolonisatoren diente. Andere Objekte, heilige Foto: Gerard Julien/AFP/Getty Images Masken zum Beispiel, deren Raub ganze Communities destabilisierte, sollen zurück an ihre Ursprungs orte. In der Zwischenzeit baut die Elfenbeinküste ein Dutzend Museen an verschiedenen Standorten auf. »Das ist alles erst ein Anfang«, sagt Memel Kassi. »Kunstwerke aus der Elfenbeinküste lagern überall auf der Welt.« Felwine Sarr hat in seinem programmatischen Essay »Afrotopia« auch einen Hintergrundtext zur Debatte geliefert. »Das Offene Denken bedeutet, das Leben, das Lebbare, das Gangbare anders zu denken als im Modus der Quantität und der Habgier«, heißt es in Afrotopia. Neue Wege zu finden, wird dabei nicht vorrangig die Aufgabe des »westlichen Begriffskosmos« sein; Sarr will die Ideen der Entwicklung und des Fortschritts, die den afrikanischen Gesellschaften aufgezwungen wurden, und die daraus entstandenen Werte infrage gestellt sehen. Voraussetzung dafür ist auch ein eigener Umgang mit der Vergangenheit: nicht als Startpunkt einer Entwicklung im westlichen Sinne, vielmehr als eine der Grundlagen für Gesellschaften überhaupt.

Mikrokredite für Kunst

»Die Diskussion ist nicht neu, seit den Unabhängigkeiten gibt es Rückführungsforderungen. Macron hat die Debatte nicht erfunden. Es ist wichtig, das festzuhalten, weil sonst in Europa der Eindruck entstehen könnte, es würden Geschenke verteilt«, sagt El Hadji Malick Ndiaye. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität Cheikh Anta Diop in Dakar und Kurator am Museum für afrikanische Kunst Théodor Monod. »Die Restitution ist ein Akt der sozialen Gerechtigkeit. Kunsthistorisch befinden wir uns in einem Paradigmenwechsel«, sagt Ndiaye. »Ethische Fragen spielen eine größere Rolle, die Idee des Museums wird dekonstruiert, die Vorstellung von Kulturerbe wird umgeschrieben.«

Klangvolle Reden, wie die von Macron, habe es schon einige gegeben, aber nicht immer hätten sie zu den angekündigten Veränderungen geführt. »Institutionen wie das Museum haben ihre eigenen Widerständigkeiten, ihre eigene Mentalität der Langsamkeit«, sagt Ndiaye. »Wir brauchen eine neue Moral, was die Bewahrung von Kunstwerken anbelangt: Und die muss davon ausgehen, dass die heiligste Dimension des Individuums die Kreativität ist.« Deswegen sei es eine kulturelle Aufgabe, jene Dinge, die die Vorfahren geschaffen und hinterlassen haben, zu bewahren.

Diese Frage stellt sich gerade auch den Museen. Ein Beispiel sind die Kulturbanken in Mali: Sie funktionieren wie Pfandhäuser für Kunstwerke. Statt dass Menschen, die Geld brauchen, ihre Kunst an Sammler_innen verkaufen, stellen sie es diesen Orten zur Verfügung und bekommen dafür Mikrokredite; anschließend können sie das Objekt wieder zurückkaufen. »Das ist eine von vielen neuen Arten des Museums. Und das ist ein Teil der Antworten beim Antagonismus lebende versus tote Kultur«, sagt Ndiaye.

Auch Pélagie Gbaguidis Haltung bewegt sich zwischen Freude und Skepsis: »Diese Rede hat radikal mit dem Konser vatismus seiner Vorgänger gebrochen. Nichtsdestotrotz war sie wieder einmal begleitet von einer gewissen Arroganz. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um einen echten Bruch handelt oder ob Präsident Macron die kommunikativen Effekte im Auge hat«, sagt die Künstlerin aus Benin.

Am bekanntesten ist Gbaguidis Werkserie »Le Code noir«, die die Gewalt des Sklavenhandels und die daraus folgenden Traumata behandelt. Ihre Zeichnungen sind zart und gewaltvoll gleichermaßen. Es ist viel Trauer darin, viel Schrecken. Sie selbst bezeichnet sich als eine zeitgenössische »Griot«, eine Person, die das Wissen und die Geschichten der Vergangenheit bewahrt und weitererzählt. »Diese Haltung erlaubt es mir, die Schmerzen über das Unrecht nicht als Hindernis zu sehen, sondern als Grundlage dafür, mich zu verändern. Ich bin ein Archiv. Woher kommen die Schmerzen, eure, meine, unsere? Es ist ein fortwährendes Hin und Her zwischen kollektiver und individueller Erfahrung.«

Die Wunde der Kolonialzeit und des Sklavenhandels wird niemals verschlossen werden können, sagt Gbaguidi. Aber die Restitution könnte, auf spiritueller und symbolischer Ebene, nicht als Wiedergutmachung, sondern als Änderung der Beziehungen der Welt zu Afrika wahrgenommen werden. In einem ihrer Gedichte schreibt Gbaguidi: »Was ist Restitution / Ein wenig Wahrheit auf dem Knochen, an / dem die Scham längst nagt.«

Ein wenig Wahrheit: Die beginnende Restitution in Frankreich ist nur ein zarter Anfang. In Belgien, in Deutschland, in Großbritannien, in den USA lagern unzählige geraubte Kunst- und Kulturgegenstände. Macron hatte für April 2019 eine große internationale Konferenz angekündigt, die diese Frage behandeln sollte; die Veranstaltung fand aber nie statt. »Wir haben Zeit«, sagt Memel Kassi. »Aber es geht in die richtige Richtung.«

El Hadji Malick Ndiaye, Kunsthistoriker aus Dakar

Straße statt Bühne

Sie haben sich an Protesten gegen die russische Regierung beteiligt. Auch kritische Kulturschaffende wie die Schauspielerin Alexandra Bortitsch und der Rapper Oxxxymiron geraten zunehmend unter Druck. Von Barbara Oertel und Tigran Petrosyan

Alexandra Bortitsch, Schauspielerin

An diese Rolle muss sich Alexandra Bortitsch wohl noch gewöhnen. Normalerweise verhandeln die Medien vor allem intime Details aus dem Privatleben der russischen Schauspielerin. Doch jetzt hat ein merklich schärferer Ton in die Berichterstattung Einzug gehalten. »Raus hier aus Russland! Ich will nicht, dass solche Damen mein Land in Unruhe versetzen und das auch noch mit meinem Geld«, erbost sich ein User in den OnlineNetzwerken. Der Regisseur und Filmproduzent Nikita Michalkow, ein Bewunderer von Präsident Wladimir Putin, geht die 26Jährige in seinem Programm »Besogon« auf YouTube direkt an: Warum Sascha Jugendliche und Kinder aufstachele, auf die Barrikaden zu gehen und gegen das Land zu rebellieren? Ein Land, wo sie an einem einzigen Drehtag 200.000 Rubel (umgerechnet 2.000 Euro) verdiene, fragt er.

Dieser Frontangriff ist eine Reaktion auf den 23.Januar 2021. An diesem Tag fanden landesweite Anti-Putin-Demonstrationen statt, Tausende gingen auf die Straße. Auch Bortitsch meldete sich zu Wort. Was derzeit passiere, betreffe jeden, der in Russland lebe. Denn alle könnten sehen, dass Gesetze, die Verfassung und das Strafrecht nur Papier seien und die Machthaber mit jedem machen könnten, was sie wollten. Dagegen sollten am 23.Januar alle demonstrieren gehen, schrieb sie auf Instagram.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bortitsch aneckt. 1994 wurde sie in Swetlogorsk (Belarus) geboren. Im Alter von zehn Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach Moskau. An ihre Schulzeit hat sie keine guten Erinnerungen. Einmal habe eine Mitschülerin sie fertigmachen wollen, erzählte sie in einem Interview. Alle anderen hätten tatenlos zugesehen, aber Aufnahmen mit dem Handy gemacht. Das sei sehr schmerzhaft gewesen. Diese negativen Erfahrungen dürften wohl auch ein Grund dafür sein, dass sich Bortitsch für die Stiftung »Schalasch« engagiert, die mit gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen arbeitet.

Ihr politisches Coming-out hat Bortitsch im Herbst 2019. Rund 300 Kulturschaffende protestierten damals in einem offenen Brief gegen die Festnahme zahlreicher Künstler_innen, die sich an Protesten gegen die Wahlen zum Moskauer Stadtparlament beteiligt hatten. Zu den Unterzeichner_innen gehört auch Alexandra Bortitsch. Am 12.August 2020 stellte sie sich vor die belarussische Botschaft in Moskau und hielt ein Schild mit der Aufschrift »Es lebe Belarus« in die Höhe. Das ist der Schlachtruf der dortigen Opposition. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie: »Belaruss_innen, Ihr verdient die Wahrheit, für die Ihr kämpft.«

Sie habe erst reifen müssen, um einige Dinge zu verstehen. Daher erhebe sie erst jetzt ihre Stimme, weil sie gegen Gewalt sei und sich in Russland niemand mehr sicher fühlen könne, sagte Bortitsch auf die Frage eines Journalisten, warum sie sich nicht schon früher engagiert habe.

Ihr Engagement könnte Bortitsch, die seit dem vergangenen Jahr Mutter eines Sohnes ist, teuer zu stehen kommen. Das russischsprachige Nachrichtenportal newsland.com berichtete Anfang Februar unter Verweis auf eine Quelle im Moskauer Kulturministerium, Bortitsch solle von einer Mitwirkung an staatlich finanzierten Filmen künftig ausgeschlossen werden. Ob diese Nachricht stimmt – wer weiß das schon. Möglich wäre es jedoch allemal.

Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Vom Starlet zur Aktivistin. Die Schauspielerin Alexandra Bortitsch.

Foto: Anatoly Zhdanov/Kommersant/Polaris/laif

Oxxxymiron, Rapper

Er ist ein Meister des Wortgefechts. So wie er seine Gegner verbal niedermacht, gelingt das sonst kaum jemandem. Das USamerikanische HipHop-Magazin The Source feierte ihn als größten Battlerapper der Welt. Oxxxymiron rappt auf Russisch und seine Botschaft lautet: für ein demokratisches Russland.

Miron Fjodorow, bekannt unter dem Künstlernamen Oxxxymiron, ist in seiner Heimat ein kulturelles Phänomen. Er bricht mit allen Konventionen der Hip-Hop-Szene, ist ein Poet, hat einen Abschluss in Oxford gemacht und ergeht sich eher sparsam in derben Flüchen.

Oxxxymiron wurde 1985 in Sankt Petersburg (damals Leningrad) geboren. Als er neun Jahre alt war, wanderte die Familie zunächst nach Deutschland aus, später, da war Oxxxymiron schon ein Teenager, nach Großbritannien. In Oxford studierte er Mittelenglische Literatur.

Meister des Wortgefechts. Der Rapper Oxxxymiron (Mitte, mit Sonnenbrille) auf einer Kundgebung für eine freie Kommunalwahl in Moskau, 2019.

2012 kehrte er zurück nach Russland, wo er mittlerweile zu einem Gesicht der Anti-Regierungsproteste geworden war.

Am 7.Oktober 2015 machten die Rapper Timati und Sascha Chest Präsident Putin ein Geburtstagsgeschenk: »Der beste Freund« heißt der Song – eine lupenreine Werbekampagne für den Mann, dem Machterhalt über alles geht.

Die Antwort von Oxxxymiron erfolgte prompt. Der Lobeshymne stellte er die Realität gegenüber, so wie er sie sieht: ein Regime, das die eigene Bevölkerung in Gefangenschaft hält und aus dem es keinen Ausweg gibt. »Unser Zuhause ist zu einer Falle geworden«, rappt er auf dem Track »Poligon«. Doch dieses düstere Bild zeichnet Oxxxymiron auf eine ihm eigene Art – poetisch, metaphorisch und sarkastisch.

Er entlarvt das absurde Tun der Behörden, die in ihrer Propaganda vorgaukelten, alles sei in bester Ordnung. Wenn jemand sich über Missstände aufrege, solle er das Problem in sich selbst suchen. »Nur Schweine geben die Schuld dem System«, damit wollten die Behörden sich von ihrer eigenen Verantwortung freisprechen.

Oxxxymiron streitet gegen Gewalt und Justizwillkür in seinem Land. Er fordert von der Regierung die Freilassung aller politischen Gefangenen und appelliert an die Öffentlichkeit, aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. »Das Gesetz darf nicht selektiv angewendet werden. Dasselbe gilt für Solidarität, auch sie muss für alle gelten«, sagt er. Für seine Überzeugungen mobilisiert er Millionen Follower_innen auf seinem Instagram- und Twitter-Kanal, geht aber auch selbst auf die Straße. »Ich will nicht mehr vor meinen Ängsten flüchten«, sagte er am 31.Januar 2021. An diesem Tag, seinem Geburtstag, wurde er gemeinsam mit etwa 7.000 Menschen bei einer Anti-Putin-Demonstration in seiner Heimatstadt Sankt Petersburg kurzzeitig festgenommen.

Oxxxymiron hat sich auch früher schon gegen die Politik von Wladimir Putin geäußert. Doch erstmals richtig laut wurde seine Stimme nach dem »Moskauer Fall« 2019: Tausende Demonstrierende gingen damals für freie Kommunalwahlen auf die Straße, viele von ihnen wurden »wegen Massenkrawallen« inhaftiert. »Der Moskauer Fall ist unser gemeinsamer Fall. Wie wir in den kommenden Jahren leben werden, hängt auch vom Ausgang dieses Verfahrens ab«, sagte der Rapper. Er ist im Kampfmodus – gegen Putin. Deswegen ist er derzeit häufiger vor Gerichtsgebäuden anzutreffen als auf der Bühne.

Nachklänge des Genozids. Der Historiker Yektan Turkyilmaz hört alte Schallplatten, um Hinweise auf Gräueltaten und Traumata zu finden.

»Lieder sind ein lebendiges Archiv«

Der Historiker Yektan Turkyilmaz untersucht Klagelieder über den Genozid an den Armeniern. Seine Forschungstätigkeit hat ihm sowohl in Armenien als auch in der Türkei Haft eingebracht.

Interview: Thomas Winkler

Um mehr über den Genozid an den Armeniern zu erfahren, studieren Sie Klagegesänge. Wie kamen Sie dazu?

Ich interessiere mich sehr für die Geschichte von Musik und Schallplatten, forsche aber auch zu Genoziden und kollektiver Gewalt. In dieser Forschung hat man es vornehmlich mit schriftlichen Zeugnissen zu tun. Doch denen fehlt, wie ich feststellen musste, meist die Perspektive der Opfer. Noch schwieriger ist es, den emotionalen Auswirkungen solch kollektiver Gewalt auf die Spur zu kommen. Aus diesem Grund sind Klagelieder – oder genauer gesagt: mündlich überlieferte Literatur – eine einzigartige Quelle, weil sie eine Perspektive bieten, die man in den normalen Archiven nicht findet. Orale Überlieferung und Musik können uns dabei helfen, die komplexen Folgen von Gewalt und Trauma besser zu verstehen.

Sind Klagelieder womöglich wahrer als historische Dokumente?

Ich studiere Klagegesänge nicht, um herauszufinden, was während eines Genozids passiert ist. Aber man kann in ihnen den Haltungen und Gefühlen der Menschen, die diesen Genozid erlebt haben, und seiner Verarbeitung in späteren Generationen näherkommen. Lieder helfen nachfolgenden Generationen, sich zu erinnern, zum Beispiel an eine kollektive Gewalterfahrung. Sie entwickeln sich weiter mit jeder Generation, die sie münd-

lich weitergibt, und bilden eine Art lebendiges Archiv. Ein Archiv, das nicht nur Gefühle abbildet, sondern vor allem die Geschichte dieser Emotionen.

Wie allein sind Sie mit diesem alternativen Ansatz von Geschichtsschreibung?

Nicht mehr so allein, wie ich es einmal war. Es werden immer mehr Arbeiten mit diesem Ansatz geschrieben. Der Grund dafür ist, dass es in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine sozialwissenschaftliche Hinwendung zur Emotion gab. Aber ich würde das, was ich da mache, auch nicht unbedingt alternative Geschichtsschreibung nennen. Ich finde es wichtig, auch alternative Quellen zu nutzen, die uns bislang verborgene Perspektiven eröffnen.

Sind die Fragen von Dichtern komplexer als jene von Historikern?

Die Geschichte der Gewalt zu studieren, ist schwierig genug. Noch schwieriger ist es, diese Geschichte zu studieren, wenn sie unterdrückt und negiert wird. In Deutschland zum Holocaust zu forschen, ist etwas ganz anderes, als in der Türkei zum Genozid an den Armeniern. Denn der wird dort nicht nur von offizieller Seite geleugnet, sondern auch von den Medien und der Mehrheit der Bevölkerung. Unter solchen Umständen kann keine vernünftige Aufarbeitung stattfinden. Man ist immer erst einmal damit beschäftigt, sich gegen die Leugnung zu wehren. Beide Seiten, die Leugner und ihre Gegner, sind besessen von Fakten, die ihre Behauptung stützen sollen. Darüber gehen die Zwi schentöne verloren, die gerade wichtig wären, um solche nationalen Traumata aufzuarbeiten. Die Polarisierung verhindert, dass die Frage nach der Verantwortung und Schuld überhaupt gestellt wird. Aber Dichter und Sänger können diese Frage stellen. Es gibt viele Klagegesänge, in denen gefragt wird, ob der eigene Widerstand vielleicht erst zum Massaker geführt hat, oder die Zweifel an der gerechten Sache formulieren. Solche kom plexen Überlegungen würde in der Türkei niemand zu äußern wagen – weder Opfer noch Täter, denn alle hätten Angst, der Gegenseite neue Munition zu liefern. Aber in der Musik können Überlebende, Augenzeugen oder die ihnen nachfolgende Generation sich diese Fragen stellen.

In manchen Ländern gibt es eine reichere Tradition von Klagegesängen als in anderen. Warum ist das so?

Je weniger Zugang es in einer Gesellschaft zu geschriebenen Quellen gibt und je mehr Analphabeten, desto wichtiger wird die orale Überlieferung. Wenn dann ein nationales Trauma hinzukommt, können Lieder und Gedichte die Funktion eines Archivs übernehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist die kurdische Kultur, die noch viel reicher an Klagegesängen ist als die armenische. Einer der Gründe ist, dass in Armenien die Alphabetisierung viel früher begann als in Kurdistan: Das erste Buch in armenischer Sprache wurde 1812 gedruckt, das erste auf Kurdisch erst Ende des 19. Jahrhunderts.

Gibt es heute noch Künstler, die eine ähnliche Rolle übernehmen wie die Dichter und Sänger, die Sie erforschen?

Auf jeden Fall. Vielleicht spielt die Musik nicht mehr die herausragende Rolle wie in den 1960er-Jahren. Aber man muss sich nur mal ansehen, wie HipHop unter dem Erdoğan-Regime verfolgt und unterdrückt wird. Oder die Popband Grup Yorum, die Stadien füllte, aber wegen ihrer politischen Texte mit Gerichtsverfahren überhäuft wurde, deren Konzerte gestürmt und deren Mitglieder inhaftiert wurden. Eine Musikerin der Gruppe ist im Hungerstreik gestorben. Popmusik erzählt immer von Macht und Geld, sie ist eine Ausdrucksform für Protest und Subversion. Aber Musik hat auch die Tendenz, Widerstand zu romantisieren und damit zu kommerzialisieren. Es ist ein ambivalentes Phänomen. Es gibt kurdische Klagegesänge, die das Leid und die Opfer der eigenen Bevölkerung besingen. Es gibt aber auch kurdische Klagegesänge, die die Täter besingen, weil die Sänger nun mal Geld verdienen mussten. So hinterlassen Machtverhältnisse ihre Spuren in einem oralen Archiv.

Sie leben in Berlin. Könnten Sie in die Türkei zurückkehren?

Ich bin schon lange weg aus der Türkei. Ich habe das Land also nicht wegen Erdoğan verlassen, aber eines ist sicher: Wegen meiner Haltung und wegen meiner Arbeit sollte ich momentan lieber nicht zurückkehren.

Warum hat die Türkei immer noch so große Probleme, den Genozid an den Armeniern anzuerkennen?

Darauf gibt es viele Antworten. Auch, weil es so viele verschiedene Ebenen der Leugnung gibt. Die Gründe, den Genozid an den Armeniern zu leugnen, waren in den 1920er-Jahren andere als in den 1940er-Jahren oder im Kalten Krieg. Ich glaube, aktuell ist der Umgang mit dem Genozid an den Armeniern nicht von dem mit den Kurden zu trennen. Zum Gründungsmythos des türkischen Nationalstaats gehört die Erzählung, dass die Türken die ersten Opfer der europäischen Aggression waren. Diese Opfererzählung funktioniert nicht mehr, wenn man anerkennt, selbst Millionen Menschen auf dem Gewissen zu haben.

Sie haben in Ihrer täglichen Arbeit mit Gräueltaten und Mord zu tun – was macht das mit Ihnen?

Die meisten Menschen, die zu Genoziden forschen, haben aus einem aktivistischen Impuls damit begonnen: Sie wollten die Welt verbessern, indem sie das Böse erforschen. So war das auch bei mir. Aber ich muss zugeben, je mehr man über die Jahre liest und erfährt, desto alltäglicher wird das Grauen. Meine Herangehensweise wurde immer intellektueller. Doch als ich an meiner Dissertation saß, gab es zwei Wochen, in denen ich kaum schlafen konnte. Ich glaube, so gut man auch verdrängen mag: Auf lange Sicht sammelt sich das Trauma an und irgendwann bricht es aus einem heraus.

YEKTAN TURKYILMAZ

Der kurdische Historiker mit türkischem Pass untersucht traditionelle Klagegesänge von Genozid-Opfern. 2005 wurde ihm als erstem türkischem Forscher Zugang zum Armenischen Nationalarchiv gewährt. Bei der Ausreise wurde er allerdings verhaftet und nach zwei Monaten im Gefängnis zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen des angeblichen Schmuggels von »seltenem Material von kulturellem Wert« verurteilt. Zuvor war er in der Türkei wegen studentischem Aktivismus mehrere Male verhaftet und gefoltert, aber nie verurteilt worden. Turkyilmaz lehrte unter anderem an der Duke University in USA. Seit drei Jahren arbeitet er in Berlin an einer frühen Geschichte der aufgezeichneten Musik im östlichen Mittelmeer.