44 minute read

Apicoltura logica e razionale Michele Campero

from Apitalia 9/2021

Presentiamo in questo numero di Apitalia la Parte II della biotecnica che Michele Campero mise a punto, già all’inizio degli anni ’90, per tenere sotto controllo la varroa senza fare ricorso a formulati chimici o comunque in grado di ridurne sostanzialmente l’impiego. Il principio di questa innovativa ed efficace biotecnica fu inizialmente basato sulla sistematica asportazione della covata di fuco, di quella parte dell’alveare cioè in cui si concentrano i parassiti adulti di Varroa destructor, ma anche la covata in via di riproduzione.

Un’osservazione elementare che da quegli anni ad oggi è diventata di pubblica utilità e in qualsiasi luogo del mondo, anche se non sempre si riconosce all’Autore il merito di questa intuizione salvifica per le api.

Advertisement

La biotecnica, come vedremo, evolverà verso forme più sofisticate di monitoraggio della vita delle api, introducendo fattori utili a preservare il benessere animale in una forma di allevamento che oggi, più che in passato, viene riconosciuto come “ad elevato valore etico”.

CRITERI PER L’USO DEL TELAINO INDICATORE

Nella conduzione dello sciame preso in considerazione si era arrivati al momento in cui la colonia, nel suo sviluppo primaverile del secondo anno, richiedeva l’aggiunta di altri fogli cerei per ampliare la sfera di covata. Aggiungendoli però si rischiava di vederli parzialmente trasformati in celle da fuchi: questo è il comportamento logico delle api; infatti, esse, non disponendo del settore fuchi indispensabile allo sviluppo del secondo anno, utilizzano i fogli cerei per ottenerlo: il risultato è deludente, sia per le api che per l’apicoltore. Perciò si era passati alla descrizione del telaino indicatore (T.I.), il cui uso è previsto solo in colonie stabili mentre gli sciami, nel primo anno del loro sviluppo, non lo richiedono. Come già detto, il T.I. si introduce al centro della covata un mese prima dell’inizio del periodo di sciamatura caratteristico della zona in cui si trova l’alveare. Esso assolve la funzione indicatrice per circa 8 settimane, dopo di che diventa un favo di covata normale. Nuove esperienze saranno riportate in seguito nel capitolo “Evoluzione del T.I.T. 3” Dal momento in cui si inserisce il T.I., nell’alveare, occorre rispettare 3 regole: 1. visitare i T.I. ogni 7 giorni, ossia ripetere la visita possibilmente sempre lo stesso giorno della settimana; 2. leggere ed interpretare il favo indicatore (F.I.) che le api hanno costruito nella finestra del T.I. e quindi ritagliarlo; 3. aggiungere altri telaini solo quando la colonia ha occupato col favo tutta la finestra nel giro di 7 giorni. D’ora in poi, per esigenze di praticità e di precisione, si useranno spesso due termini in forma abbreviata: T.I. e F.I. Con il primo si intende tutto il telaio indicatore, ossia telaio, 2/3 di favo e finestra; con il secondo si fa riferimento al solo favo indicatore, cioè al favo che le api costruiscono liberamente nella finestra. Il favo indicatore (F.I.) costruito spontaneamente dalle api, può presentare svariate caratteristiche; ognuna di queste esprime una situazione o un’esigenza ben precisa dell’alveare. L’apicoltore, in seguito all’esperienza e alla conoscenza del comportamento evolutivo delle api, riesce a leggere ed attribuire il giusto significato ai particolari riscontrati sul F.I.; di conseguenza egli saprà come comportarsi per collaborare con la colonia d’api. L’intervallo di tempo in cui il T.I. espleta la sua funzione si divide in 2 periodi: quello di presciamatura e quello di sciamatura. La lettura e l’interpretazione si basano sugli stessi principi, sia nell’uno che nell’altro periodo. La diversità sta solo nella maggiore sensibilità richiesta all’apicoltore nel secondo periodo poiché quest’ultimo è nettamente più delicato. Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati alcuni esempi, i più significativi, di lettura, interpretazione ed esecuzione del metodo. L’intestazione di ognuna delle tre colonne in cui sono suddivise le tabelle si riferisce ad uno dei tre vocaboli usati come sottotitolo al primo capitolo: cosa vedo = osservare, cosa deduco = capire, cosa faccio = agire. L’ordine con cui i 19 casi sono presentati nelle tabelle rispecchia, a grandi linee, il normale susseguirsi delle fasi di sviluppo delle colonie. Non è detto però che questa sequenza venga sempre rispettata: il cattivo andamento del tempo può scombussolare sensibilmente il normale progredire delle famiglie d’api. Affinché la lettura del F.I. possa risultare di più facile interpretazione, occorre considerare alcuni fattori di base, quali ad esempio il fatto che tutte le colonie stabili, verso la metà di marzo, iniziano l’allevamento di fuchi e lo portano avanti fin tanto che sentono la necessità di preparazione alla sciamatura. Dal momento in cui cessa questo stimolo, non costruiscono più celle da fuchi o, se continuano a costruirle, non le adibiscono più a covata. Un altro fattore di base è il comportamento delle colonie in stretto rapporto con l’ambiente. In sintesi, per effettuare una valida lettura, si consiglia di tener presente l’evoluzione naturale descritta nel primo articolo di questa serie. Si spera che per il lettore, i 19 casi riportati siano sufficientemente esaurienti; comunque, per maggiore chiarezza, si procede ad un’ulteriore spiegazione di alcuni di essi.

Tabella 1, caso 3. La colonia, nel giro di una settimana, non è stata in grado di costruire tutta la finestra; questo vuol dire che è una famiglia piccola e debole, oppure che il tempo è stato inclemente, cioè non favorevole allo sviluppo. L’operatore non troverà difficile stabilire la causa, è sufficiente che consideri l’andamento atmosferico degli ultimi 7 giorni. Se la costruzione si presenta sotto forma di 2 favetti (2 cuoricini), uno a celle da operaie e l’altro a celle da fuchi, significa generalmente che la regina è abbastanza giovane, dell’estate precedente, e che la famiglia non sente ancora il vero stimolo dello sviluppo del secondo anno. Alla prossima visita si troverà, quasi sicuramente, un F.I. tutto maschile. Dopo aver letto e capito, si ritaglia tutto ciò che le api hanno costruito nella finestra. Siccome il F.I. non occupa tutta la finestra, non si aggiungono telaini (vedi la regola 2 del T.I.). Tabella 1, caso 4. Il favo indicatore è tutto da fuchi, con uova, ed occupa interamente la finestra; tale situazione indica che la famiglia è più forte della precedente ed in espansione. Se essa ha costruito il F.I. con cera vecchia ( ciò si nota dal colore più scuro del F.I. che è uguale a quello della cera esistente sui listelli dei telaini), significa che le ghiandole ceripare delle operaie non secernono ancora cera, o quasi; per questo si aggiunge un telaio (l’ampiezza del F.I. lo richiede), ma possibilmente con favo già costruito. In mancanza del favo si ripiega sull’uso di un foglio cereo; non essendo però ancora attive le ceraiole, esso viene costruito con difficoltà. Tabella 1, caso 6. La presenza di covata con larve di 3 giorni denota che le prime uova sono state deposte 6 giorni prima, ossia nelle prime 24 ore dopo l’ultima visita. Per osservare la covata già in tale stadio, ciò significa che le api hanno dovuto costruire il F.I. molto velocemente, dando un indice di rapida espansione. Il foglio cereo che si introduce verrà costruito in fretta e bene. Se il nido fosse già completo di telaini, occorre togliere un favo laterale di provviste per fare spazio al foglio cereo. Il F.I. va ritagliato. Interpretazioni e comportamenti non molto diversi sono previsti anche per i casi 7 e 8 della Tabella 1. L’impiego dell’escludi-regina, citato nel caso 8, dipende dal giudizio dell’apicoltore.

Tabella 1 - Schema di impiego del telaino indicatore (T.I.) nel periodo che pre-cede la sciamatura: lettura e interpretazione del favo indicatori (F.I.), interventi che ne conseguono.

COSA VEDO COSA DEDUCO COSA FACCIO

1

T.I. vuoto (caso limite)

2 F.I. piccolo, da fuchi, di cera vecchia

Colomia piccola o provviste scarse o tempo brutto o malattie Quasi come al n. 1; inizio costruzione; ceraiole non attive Coibento; nutro; restringo; curo

Quasi come al n. 1; ritaglio e non do teleini

3 F.I. piccolo; 2 tipi di cellette in favi separati Colonia piccola; regina della precedente estate; necessità di fuchi poco sentita

4

F.I. da fuchi, completo, cera vecchia, con uova Colonia in espansione; poche ceraiole; necessità di spazio per la covata Ritaglio; do un favo costruito; se necessario tolgo un favo superfluo

5

6

F.I. da fuchi, completo, cera nuova, con sole uova Ceraiole attive; necessità di spazio per la covata; la regina depone nel F.I. da non più di 3 giorni Ritaglio; do un foglio cereo; se necessario tolgo un favo vecchio e senza covata

F.I. da fuchi, completo, cera nuova, uova e larve di 3a età Colonia forte; la regina depone da 6 giorni nel F.I. costruito in 1-2 giorni; necessità di spazio per la covata

7 F.I. da fuchi, completo di larve, alcune quasi opercolate Colonia forte; F.I. costruito in un giorno e subito occupato; necessità di spazio per la covata Ritaglio e non do telaini

Ritaglio; do un foglio cereo; se necessario tolgo un favo vecchio

Ritaglio; do un foglio cereo; se necessario tolgo un favo

8

F.I. da fuchi, completo, pieno di covate e di miele Necessità di spazio per la covata e per il miele Ritaglio; do un foglio cereo; tolgo un favo; metto il melario; escludi-regina?

9

F.I. da fuchi, con cellette più grandi della media, pieno di covata, senza miele, con i bordi delle cellette molto spessi, presenza di fili di cera sul portafavo Colonia ottima per fuchi selezionati; necessità di spazio per la covata; ceraiole bisognose di sfogo Ritaglio; se la colonia ha ottime caratteristiche, apro una finestra nella parte posteriore del T.I. o in un altro favo vecchio (dimensioni 0,5 dm2); do un foglio cereo nel nido ed altri lati del melario

Tabella 1, casi 9. Il F.I. indica la capacità della colonia di costruire le celle da fuchi molto grandi (con apotema doppi, di 7 mm circa), di conseguenza indica la possibilità di produrre fuchi altrettanto grandi. Essendo i fuchi nella selezione delle api importanti quanto le regine, è più logico farli allevare da famiglie con le carte in regola. Inoltre è bene che queste famiglie abbiano anche altri nuovi caratteri. La finestrella, che si ricava nel settore femminile del T.I. o in un altro favo centrale, servirà in seguito per portare a completo sviluppo un certo numero di maschi selezionati. Il favetto maschile costruito in quest’ultima finestrella non si ritaglia. Occorre prestare molta attenzione, all’inizio della campagna apistica, per individuare il più presto possibile le famiglie idonee, onde riuscire ad avere in tempo fuchi validi e sessualmente maturi per il periodo delle fecondazioni. È opportuno inoltre che il telaio con la porzione di favo a celle grandi venga lasciato alle api, nella zona centrale dell’alveare, anche durante l’inverno: così nell’anno seguente, si avranno in anticipo fuchi selezionati. Tabella 2, caso 4. Cupolini vuoti (abbozzi di celle reali) si ritrovano sul F.I.: questo è un segno premonitore che la colonia si sta avviando verso una probabile sciamatura. Essa ha bisogno di sfogo sia per costruire che per estendere la covata, perciò l’apicoltore, per assecondarla, deve inserire 2 fogli cerei, possibilmente al centro, vicino al T.I., naturalmente dopo aver tolto 2 favi vecchi laterali. Sapendo che più la regina è anziana e più la colonia tende a sciamare, occorre controllare l’età della regina stessa: se è dell’anno precedente, la sciamatura va più a rilento.

Tabella 2, caso 5. Oltre al F.I. completo e riempito di covata maschile della finestra, si osservano da 1 a 4 fori situati nella parte superiore della finestra stessa, ossia tra la parte vecchia e quella nuova. La causa di tali fori è dovuta alle api ceraiole che iniziano la costruzione del F.I. in più punti, al massimo 4, ottenendo altrettanti favetti a forma di cuore; ingrandendoli poi, li congiungono tutti ricavandone un unico favo. Nei diversi punti di congiunzione le api lasciano un foro di 20 mm circa. Nella parte superiore del foro che

Tabella 2 - Schema di impiego del telaino indicatore (T.I.) nel periodo della sciamatura: lettura ed interpretazione del favo indicatore (F.I.), interventi che ne conseguono.

COSA VEDO COSA DEDUCO COSA FACCIO

1 F.I. da fuchi, completo, con sole uova la regina ha deposto nel F.I. solo negli ultimi3 giorni Ritaglio, do un foglio cereo, se necessario tolgo un favo

2 F.I. da fuchi, completo, con uova e larve

In base all’età delle larve deduco il periodo di deposizione

3 F.I. da fuchi, completo, con covata e miele Necessità di spazio per la covata e per il miele Come al n. 1

Ritaglio, do un foglio cereo, do spazio nel melario

4 F.I. da fuchi, completo con covata e con cupolini vuoti 5 F.I. da fuchi, completo con covata, fori e cupolini vuoti “pre-febbre sciamatoria”, occorre sfogo Ritaglio; controllo l’età della regina e la covata, tolgo 2 favi e do 2 fogli cerei

Quasi “febbre sciamatoria”, necessità di spazio Come al n. 4

6

F.I. piccolo o grande, cupolini con deposizione sui bordi del F.I. “Febbre sciamatoria” ed orfanità

Se “febbre”, riduco la covata a sciame, se orfanità, guido l’allevamento della regina e do una regina giovane, ritaglio

7 F.I. piccolo o grande, tutto da operaie La colonia rinuncia alla sciamatura Non ritaglio, se necessario do fogli cerei o favi

8 F.I. piccolo o grande, con solo miele La colonia rinuncia alla sciamatura? Verifico la covata e lo spazio per il miele, ritaglio

9 F.I. da operaie, 1 o 2 celle reali Quasi sempre è una sostituzione di regina senza sciamatura

10

F.I. non più costruito “Febbre sciamatori, salvo brusco peggioramento delle condizioni esterne

Riduco a sciame, se la causa proviene dall’esterno non intervengo

Non ritaglio, controllo la covata, seguo l’allevamento della regina

fa parte del favo vecchio, esse ottengono un cupolino; il diametro del foro più la lunghezza del capolino conficcato nel favo vecchio assicurano lo spazio sufficiente alla cella reale che verrà più tardi costruita. Di fronte ad un quadro del genere si ha la massima certezza di un prossimo allevamento reale: è quasi “febbre sciamatoria” (si dice quasi perché i cupolini sono ancora vuoti). Nel tentativo di evitare che la colonia entri in “febbre sciamatoria” si danno 2 fogli cerei, come nel, caso 4 della Tabella 2. Dopo 2 o 3 giorni, è utile ed economico effettuare una brevissima visita intermedia con l’intento di scoprire la “febbre sciamatoria” fin dal suo inizio.

Tabella 2, caso 6. Questa volta i cupolini del F.I. contengono l’uovo o la larva già enucleata. Di fronte ad una situazione del genere l’apicoltore pensa immediatamente alla “febbre sciamatoria”, poiché si è nel periodo di sciamatura. Prima di trarre delle indicazioni è bene osservare meglio il F.I.: se questo è piccolo, significa “febbre sciamatoria”, se esso è invece grande può essere orfanità causata inavvertitamente durante l’ultima visita. Quando una famiglia da alcune settimane riempie la finestra con costruzioni maschili, tutto ad un tratto, anche se il tempo è stato discreto, costruisce pochissimo e predispone celle reali: in questo caso si ha la quasi certezza della “febbre sciamatoria”, poiché questa frena enormemente l’attività costruttrice. Nel caso contrario, cioè quando la famiglia continua a costruire tutta la finestra e ha però 1 o 2 celle reali sul F.I., si tratta, di norma, di orfanità. Comunque, per avere un quadro più chiaro della situazione, si consiglia di controllare almeno 2 favi di covata, uno a sinistra e l’altro a destra del T.I.; se globalmente ci sono più di 3 celle reali e si scorgono uova nelle celle normali, significa “febbre sciamatoria” (vedi punto 4 dello sviluppo del secondo anno). In questo caso occorre fare la messa a sciame che verrà descritta nei prossimi paragrafi. Se si tratta di orfanità causata 7 giorni prima, non esistono più uova: visitando i 2 favi adiacenti al T.I. se ne ha la conferma, per cui occorre seguire l’allevamento reale, oppure togliere tutte le celle reali ed introdurre una nuova regina. La colonia, orfana di regina ma non di celle reali, continua a produrre sia cera che miele (vedi punto 5 dello sviluppo del secondo anno).

Tabella 2, caso 6. Le ceraiole costruiscono il F.I. solo a celle operaie. L’esperienza insegna che quando le api non hanno più interesse alcuno per la covata maschile, rinunciano alla sciamatura. Questo è dunque il caso che soddisfa maggiormente coloro che considerano il fenomeno sciamatorio un problema. Essendo la covata nel favo indicatore tutta la femminile, essa non deve essere ritagliata. Il T.I. si mette al posto dell’ultimo favo di covata: non si scambiano questi 2 telaini fra di loro, ma si alza il T.I. e si avvicinano tutti gli altri favi ottenendo, lateralmente, un posto vuoto nel quale poter calare il T.I., D’ora in poi il T.I. cessa la sua funzione, salvo che non si pratichi il nomadismo verso una zona in cui si è ancora nel periodo di sciamatura. (Del rapporto tra nomadismo e T.I. si parlerà più avanti).

Tabella 2, caso 8. Le ceraiole hanno continuato a costruire il F.I. da fuchi, la regina però non è più intervenuta a deporvi covata, allora le api l’hanno occupata con del miele. Di norma questo comportamento indica, come nel caso precedente, che la colonia ha rinunciato alla sciamatura. Si consiglia però di controllare se nei favi centrali di covata esistano ancora delle uova, poiché la loro assenza sarebbe indice di orfanità; siccome poi le bottinatrici hanno collocato il miele nel F.I., nonostante la posizione centrale poco adatta a questo uso, occorre provvedere a creare sufficiente spazio nei melari. Per avere un’ulteriore certezza che la colonia rinuncia alla sciamatura, è opportuno ritagliare il F.I. ed attendere la conferma una settimana più tardi. Dopo di che, se l’apicoltore non intende trasferire l’alveare verso la montagna, può spostare il T.I. ai lati del nido, altrimenti lo lascia al centro della covata.

Tabella 2, caso 9. La costruzione del F.I. a sole celle da operaie sta ad indicare che la famiglia

non si prepara più alla sciamatura. Si ha però la presenza di celle reali, le quali possono rendere la situazione dubbia: sciamatura o solo rimpiazzo di regina? Occorre allora riflettere un attimo sulla caratteristica che distingue la “febbre sciamatoria” vera e propria dal rimpiazzo di regina senza sciamatura. Siccome questa caratteristica è “la mancata costruzione dei favi”, bisogna osservare la grandezza del F.I. contenuto nella finestra e confrontarla con l’età delle celle reali: se la costruzione del F.I. è scarsa e le celle reali contengono già una larva, è indice di “febbre sciamatoria”. Se l’indicatore è invece grande e le celle reali contengono larve, è indice di “rimpiazzo”, dal momento le api non smettono di costruire. In alternativa a queste 2 ben definite situazioni, se ne può presentare una terza: quella del F.I. ampio e celle reali con sole uova. Ciò può significare che la famiglia è entrata da poco in “febbre sciamatoria”, ossia quando il F.I. era già tutto costruito. E non essendoci nella finestra altro spazio libero nel quale le api possono mostrare se la costruzione continua o no, l’apicoltore non riesce a comprendere l’intenzione della famiglia. Si rende necessario quindi visitare un paio di favi centrali: se esistono altre celle reali (in totale più di 3) si è in presenza di “febbre sciamatoria” ed occorre mettere la famiglia a sciame. Nel caso non si notassero celle reali sugli altri favi, rimane il dubbio. È consigliabile allora ritagliare il F.I., conservando però le celle reali e ritornare, dopo 2-3 giorni a verificare se il F.I. viene o meno costruito; si capirà così se è “febbre sciamatoria” o rimpiazzo. Di fronte ad un rimpiazzo chiaramente dimostrato, cioè con una sola cella reale ed ampio F.I. femminile, la costruzione non deve essere ritagliata. Da qui in avanti il T.I. diventa un favo normale di covata ed essendo tutto a celle femminili continua a rimanere al centro del nido.

Tabella 2, caso 10. Il F.I. non è più costruito. La colonia che per alcune settimane di seguito ha costruito a celle maschili tutta o quasi la finestra del T.I., dimostra di essere forte e di non esclu-

dere una probabile preparazione alla sciamatura. Quando poi, durante una visita settimanale, si nota che la finestra non è più stata costruita (nonostante l’andamento climatico sia stato favorevole), non ci saranno più dubbi: la colonia è in “febbre sciamatoria”; non costruisce più e non raccoglie più di quanto richiede il fabbisogno giornaliero. In questo caso, di norma vi sono celle reali sul T.I. Affinché la “febbre sciamatoria” cessi ed il ritmo di lavoro torni ad essere quello normale, non rimane altro che ridurre la colonia a sciame (vedi “Messa a sciame” che sarà oggetto di prossima trattazione). Ora che il T.I. e gli schemi riguardanti la lettura sono stati trattati, ritorniamo a considerare il nostro sciame di partenza. Esso, nel secondo anno di sviluppo ha bisogno di espandere la covata oltre gli 8 favi costruiti l’anno precedente. Quattro o cinque settimane prima che inizi il periodo della sciamatura, si inserisce al centro della covata il T.I. La famiglia riceve così, insieme alla finestra vuota, due terzi di favo circa, sul quale può sfogarsi sia nel deporre che nel costruire. Ora i telaini del nido sono 9. Se dopo una settimana il F.I. richiede l’aggiunta di un foglio cereo, esso si introduce possibilmente al centro. Con quest’aggiunta si ottiene la completezza del nido (a 10 telaini). Si è però solo all’inizio della primavera e la colonia in espansione richiederà sicuramente ancora altri fogli cerei. Ogni volta che occorre usare un altro foglio cereo, si deve asportare dal nido un favo laterale; se quest’ultimo contiene solo miele maturo, viene smelato oppure utilizzato diversamente, secondo le necessità. Se contiene miele non maturo esso deve essere affidato ad altre colonie che provvederanno a completare la maturazione. Quando tutti i 10 favi del nido contengono invece covata ed il F.I. indica che la colonia esige ancora altri fogli cerei, si è costretti a togliere i favi con covata. Questi favi, senza le api che li presidiano, vengono impiegati nell’apiario per rinforzare altri alveari. Con il T.I., se usato bene, si sfrutta la capacità di ovodeposizione della regina, ottenendo non solo 10 favi di covata bensì 12, 13 e anche più, per cui si arriva ad avere tutti i nidi dell’apiario carichi di covata. I favi di covata in eccesso si devono concentrare e sovrapporre ad altri alveari, oppure usare, coperti di api, per formare nuove colonie.

METODO PER RITAGLIARE IL F.I.

Ritagliare tutto ciò che le api costruiscono settimanalmente nella finestra è abbastanza facile. Occorre usare però molta delicatezza per non causare la caduta delle api giovanissime, incapaci di risalire nell’alveare. Si deve evitare ugualmente che gocce di miele vadano a finire fuori dal nido. Molta avvertenza bisogna avere anche con la regina, poiché essa si trova spesso sul T.I. Può essere di grande aiuto quindi costruire un telaino, montato su piedistallo, al quale poter appendere il T.I., per poi lavorare a due mani. Esso può servire anche per altri lavoretti nell’apiario, come il trapianto di celle reali oppure il prelievo della regina. Occorre dire però che per ritagliare il F.I. non è strettamente indispensabile disporre di telaio reggi-favo. Se si vuole effettuare il ritaglio senza l’uso di attrezzature particolari eccezion fatta per un coltello ed un secchio con coperchio, è consigliabile agire come segue: si capovolge il T.I., si appoggia una sua orecchietta sul bordo anteriore del nido e sotto l’altra orecchietta si mette la leva staccafavo. Se si colloca bene la leva, il T.I. sta in piedi quasi da solo; essendo esso poi in tale posizione, non sussiste più il pericolo che api e miele vadano a cadere fuori dall’alveare. Inoltre, lo spessore della leva evita l’eventuale schiacciamento delle api e nel contempo offre la possibilità alle api di scendere dal T.I. nel nido. Per liberare il F.I. dalle api, è sufficiente dare 2 sbuffatine di fumo e spingerle in giù usando una penna o una spazzola. La biforcazione indice-pollice nella mano sinistra, viene quindi messa a cavallo sulla traversa del T.I., così la punta dell’indice e quella del pollice possono tenere fermo il T.I., mentre la mano destra fa scorrere il coltello e separa il favo nuovo da quello vecchio. Il favo ottenuto dal ritaglio deve essere immediatamente messo nel secchiello e coperto: la-

sciandolo scoperto esso può stimolare le api al saccheggio. Durante questa ed altre operazioni in cui è facile venire a contatto diretto con miele imbrattando mani ed arnesi, è di estrema utilità un secchio d’acqua: avere acqua a disposizione nell’apiario vuol dire rendere il lavoro più scorrevole.

LA MESSA A SCIAME

Quando una colonia d’api entra in “febbre sciamatoria”, riduce sensibilmente e progressivamente l’attività: entro 24-48 ore essa sospende completamente la produzione di cera e limita il raccolto di nettare e di polline al solo fabbisogno giornaliero. Nel contempo la regina viene nutrita sempre meno dalle operaie e di conseguenza la deposizione viene ridotta. Se l’andamento climatico non condiziona negativamente l’alveare, la “febbre sciamatoria” dura circa 9 giorni, durante i quali le api non aggiungono più nulla, o quasi, nel melario. La colonia sciama dopo 9 giorni dalla deposizione dell’uovo nella prima cella reale. Se l’apicoltore toglie periodicamente le celle reali per evitare la sciamatura, non fa altro che mantenere la famiglia in stato di “febbre sciamatoria”, ossia in condizioni di attività ridottissima. Se tutte le celle reali vengono asportate per 3 settimane consecutive, le api rinunciano di norma alla sciamatura; esse perdono però quasi tutto il raccolto del momento. Non conviene perciò assolutamente asportare le celle reali con l’intento di evitare la sciamatura: il pericolo di non riuscirci sussiste sempre ed inoltre dal lato economico il risultato è negativo. È necessario invece cambiare e cercare di collaborare con le api. La colonia che si accinge a sciamare deve rispettare una legge naturale che le impone di non abbandonare il ceppo prima che almeno una cella reale sia opercolata: è necessaria perciò un’attesa di 9 giorni. L’apicoltore deve intervenire per ac-

PRODUZIONE ARNIE

RISPETTO PER L’AMBIENTE PRODUZIONE FOGLI CEREI FUSI

ATTREZZATURE APISTICHE

VENDITA ON-LINE

Visita il nuovo shop on-line

www.centroapicoltura.it

Zona Industriale - Villacidro (SU) | Tel. 070 9313070 e-Mail: info@centroapicoltura.it | FB: centroapicoltura

corciare il tempo della “febbre sciamatoria” e può dividere la colonia in due: da un lato api giovanissime, covata e celle reali, dall’altro bottinatrici, qualche ape giovane e regina. Dopo la divisione, la famiglia si trova nella stessa situazione di uno sciame naturale appena inarniato: essa tronca la “febbre sciamatoria” e riprende a lavorare con grande ardore. Dal momento della messa a sciame sino all’autunno, la colonia rivive lo “sviluppo del primo anno”. La messa a sciame può essere effettuata in diversi modi tenendo conto delle condizioni ambientali e dei programmi di sfruttamento delle fioriture tramite apicoltura stanziale o apicoltura nomade. La meccanica di base è la seguente: l’alveare ceppo (nido A) non si sposta; dopo aver tolto il coprifavo, si immette un po’ di fumo da sopra, per far scendere la regina nel nido nell’eventualità che essa si trovi nel melario, e quindi si solleva il melario stesso dalla parte posteriore, per individuare e togliere le celle reali che possono essere appese inferiormente ai favi. Il melario viene poi sistemato in disparte, dopo averlo coperto per evitare il saccheggio. Tutti i favi con covata e le api che li presidiano, T.I. compreso, ed i favi da nido con solo miele vengono messi in un nido vuoto (nido B). Nel nido originario (A) si lasciano solamente i favi senza covata e con poco miele, ai quali si aggiungono subito telaini con foglio cereo fino a raggiungere il numero di 5. Si avvicina poi un diaframma ed il vuoto esistente tra quest’ultimo e la parete del nido viene coperto con le listarelle già descritte n precedenza. La regina, che sicuramente si trovava sui favi di covata ed è stata messa nel nido B, viene ora riportata nel nido A. Per prevenire ogni eventuale trasformazione dei fogli cerei in celle da fuchi, è importante che uno dei 5 telaini del nido A abbia una finestra vuota, grande quanto un terzo del telaio stesso. In sintesi, si tratta di dare allo sciame un nuovo telaio indicatore, dove, in caso di necessità, sia possibile costruire il settore fuchi. Se si usano solo favi costruiti, si evita naturalmente ogni trasformazione di cellette; la finestra vuota è comunque utile per soddisfare una necessità istintiva delle api. Infine, è bene sovrapporre al nido A un escludi-regina ed il melario. Se quest’ultimo fosse già pieno o quasi, se ne aggiunge un secondo tra l’escludiregina ed il primo. Il nido B, nel quale è stata messa la covata, viene spostato di alcuni passi. Nel giro di poche ore, se il tempo è bello, tutte le bottinatrici vanno a concentrarsi nel nido A, dove è presente la regina. Il metodo di messa a sciame descritto permette alla colonia A di sfruttare ottimamente il raccolto che si verifica nei successivi 15 giorni, poiché tutte le bottinatrici sono riunite e dedite al raccolto, la covata deve ancora riprendere ed espandersi e passano parecchi giorni prima che il consumo diventi

nuovamente considerevole; pertanto quasi tutto il miele raccolto viene messo a riserva nel melario ed il nido, essendo composto solo di 5 favi, viene utilizzato dalle api esclusivamente per la covata. Altri 3 fogli cerei, uno alla volta, dovranno essere aggiunti rispettivamente al 15°, 18° e 25° giorno. La messa a sciame così ottenuta è basilare, ma garantisce lo sfruttamento di un unico raccolto: il metodo è ottimale per zone con una sola fioritura breve ed intensa. Negli areali in cui si ha invece l’esigenza di sfruttare successivi raccolti è necessario che la colonia A disponga di parecchie api giovanissime o api di casa. Occorre cioè che lo sciame A sia il più possibile uguale, in quanto a composizione, ad uno sciame naturale, il quale, essendo formato da individui eterogenei per età, può continuamente progredire e sfruttare validamente tutti i raccolti della stagione apistica. Occorre dunque introdurre, rispetto alla messa a sciame di base, una piccola variante che consiste nello spazzolare, quando viene introdotta la regina, anche le api di 2 favi con covata fresca, ossia nell’aggiungere api giovanissime alle bottinatrici della colonia A. Un ulteriore rinforzo può essere ottenuto restituendo 1-2 favi di covata percolata, senza api, 10 giorni dopo. Questi favi non sono immediatamente utilizzabili dalla regina, poiché sono occupati. Lo saranno più tardi, quando almeno una parte della covata sarà sfarfallata. Essi pertanto non devono essere calcolati come favi disponibili per la deposizione nei primi 15-18 giorni dalla messa a sciame. Dopo 15 giorni, gli altri 5 favi in dotazione alla regina sono tutti occupati da covata: viene aggiunto quindi un foglio cereo onde ospitare la deposizione per ulteriori 3 giorni. Al 18° giorno, viene aggiunto ancora un foglio cereo soltanto se i 2 favi di covata opercolata aggiunti al 10° giorno non presentano ancora cellette libere in misura sufficiente per ricevere la deposizione. A partire dal 21° giorno, l’espansione della superficie di covata si arresta, infatti da questo momento sfarfallano quotidianamente nuove api e la regina depone nuovamente nelle cellette resesi libere. Le api, avendo a disposizione non più di 9 favi, sistemeranno in questi armoniosamente le loro scorte invernali. L’ordine dei favi non dovrà essere peraltro alterato dall’apicoltore fino alla primavera successiva.

LA MESSA A SCIAME PREVENTIVA E SELETTIVA

Nonostante l’esperienza e la sensibilità nella conduzione, non di rado avviene di scoprire la “febbre sciamatoria” quando le colonie sono inattive già da alcuni giorni. Infatti può avvenire che le famiglie entrino in “febbre sciamatoria” 1-2 giorni dopo la visita settimanale del T.I. e alla successiva lettura si constata che sono già trascorsi 4-5 giorni negativi per la produzione. Questo è l’unico lato negativo della pratica della “messa a sciame in seguito a febbre sciamatoria”. È possibile ovviare all’inconveniente descritto mediante la “messa a sciame preventiva”, cioè riducendo a sciame le colonie prima che entrino in “febbre sciamatoria”. Questa operazione, fatta su tutte le famiglie dell’apiario, comporterebbe però un impegno non indifferente di materiale apistico, come fondi d’arnia, nidi, diaframmi, listarelle, coprifavi, telaini, fogli cerei e tettucci. Inoltre, verrebbero sottoposte a questa pratica anche molte colonie che non avevano assolutamente intenzione di sciamare. È conveniente, perciò, cercare un compromesso che meglio si addica alle esigenze degli alveari e dell’apicoltore: il compromesso fra tutti i fattori, negativi e positivi, è la “messa a sciame preventiva e selettiva”, ossia la messa a sciame di tutti quei ceppi che tramite il T.I. dimostrano di prepararsi alla sciamatura secondo quanto riportato nei casi 4 e 5 della Tabella 2. La messa a sciame aiuta alquanto a risolvere il problema della sciamatura, ma può presentare anche lati negativi, specialmente se fatta a seguito di “febbre sciamatoria”. Essa infatti è una forzatura causata dall’azione dell’uomo e, a volte, può provocare nelle api una reazione abbastanza strana: in un certo numero di casi, le api abbandonano il nido (con 5 telaini e senza covata) nello stesso giorno o in quello successivo. Ciò può accadere anche se al momento della messa a sciame le celle reali contenevano larve ancora piccolissime; la sciamatura

di una famiglia normale avverrebbe invece alcuni giorni più tardi, dopo l’opercolatura di almeno una cella reale: la messa a sciame può a volte infrangere o disturbare le leggi naturali delle api. Un altro lato negativo della messa a sciame è legato al fatto che la divisione della colonia, anche se fatta da mani esperte, non è mai così armoniosa come quella che avviene nella sciamatura naturale. Per ovviare a questo inconveniente si può ricorrere al seguente modo, il quale presuppone che si spuntino in primavera le ali alla regina, che non si tenga conto della perdita di raccolto durante i giorni di “febbre sciamatoria” e che l’apicoltore sia presente in apiario quando esce lo sciame. Seguendo lo sviluppo della colonia, si riesce a prevedere con buona approssimazione il giorno della sciamatura. Si tiene perciò a portata di mano tutto il materiale necessario per la sciamatura. Quando lo sciame esce, la regina cade a terra, avendo le ali spuntate, deve essere subito raccolta, chiusa in una gabbietta e nascosta sotto il tettuccio di un altro alveare. Comunemente lo sciame rimane fuori circa 20 minuti, durante i quali l’operatore riesce a togliere tutti i favi di covata carichi d’api, a mettere nel nido i 5 telaini (di cui 1 con finestra), il diaframma, le listarelle e sovrapporre l’escludi-regina e il melario. Lo sciame, non avendo la regina, ritorna e, inquieto, la cerca insistentemente, trascorsa almeno un’ora, si mette la regina ingabbiata sul predellino e, prima di liberarla, si aspetta che le api inizino a nutrirla attraverso i fori e che eseguano la segnalazione mediante ventilazione. Quando la regina esce dalla gabbietta viene lambita totalmente per alcuni istanti e poi entra nell’alveare. In questo modo la famiglia ha avuto lo sfogo della sciamatura e la divisione è avvenuta in forma naturale. Se la regina è molto vecchia, non viene restituita allo sciame, ma si lascia nel nido un favo di covata con una cella reale: in seguito si controlleranno l’avvenuto farfallamento e la nuova deposizione.

UTILIZZAZIONE DEI FAVI DI COVATA OTTENUTI CON LA MESSA A SCIAME

I modi per utilizzare i favi di covata coperti di api ottenuti a seguito di una messa a sciame sono molteplici, ma mirano tutti all’unico fine di ottenere altro materiale vivo che, a sua volta, possa fornire prodotti dell’alveare. L’insieme covata-api giovani, ottenuto con la messa a sciame, può servire per formare uno o più nuclei, oppure, in unione con altri “insiemi” per costituire vere colonie da produzione; può essere aggiunto ad una colonia stabile in cambio delle bottinatrici sottratte; può infine, trascorso un determinato periodo di tempo, essere restituito al ceppo dal quale proveniva. Inoltre, dalle celle reali che si trovano su questi favi, è possibile allevare le regine necessarie al fabbisogno dell’apicoltore. In pratica è possibile mettere a punto un programma, ripetibile ogni anno, che con le sue svariate combinazioni possa soddisfare tutte le esigenze di conduzione. La riuscita dipenderà molto dall’abilità dell’apicoltore, il quale deve conoscere bene alcune fonti di perdita e cercare di ridurle al minimo per evitare di compromettere l’esito delle operazioni. Le principali cause di perdita sono: il raffreddamento della covata, lo spopolamento dei favi, il saccheggio di nuclei.

1° esempio di utilizzazione

Quando i primi casi di “febbre sciamatoria” si presentano, le condizioni climatiche sono sovente instabili e i ritorni di freddo frequenti. La covata rischia di morire se non è sufficientemente coperta di api. Per evitare danni è conveniente inserire i favi di covata, con le loro api nei nidi non ancora completi di altri alveari, dopo aver tolto, naturalmente, tutte le celle reali. Nel caso in cui tutti i nidi dell’apiario fossero già al completo, si sovrappone la covata in questione ad una colonia con regina giovane, interponendo un’escludi-regina: anche in questo caso bisogna togliere le celle reali e ripetere l’operazione dopo 8 giorni. Nel nido superiore sarebbe stato possibile allevare una regina, ma non è consigliabile perché le visite al nido inferiore potrebbero pregiudicare l’allevamento stesso. Non appena la covata del nido superiore è sfarfallata si fanno scendere le api nel ceppo sottostante e si toglie il secondo nido.

2° esempio di utilizzazione

In apiari di una certa entità avviene sovente che

2 colonie entrino in “febbre sciamatoria” contemporaneamente. Tutti i favi di covata ottenuti dalle 2 messe a sciame si concentrano in 2 nidi che vengono collocati, uno sull’altro, a qualche metro dai ceppi. Se si è in un periodo freddo, si lascia una sola cella reale. Appena apparirà la covata della nuova regina, tutta la covata, vecchia e nuova, con la regina verrà concentrata nel nido inferiore. Si otterrà così una nuova colonia da produzione.

3° esempio di utilizzazione

Situazione analoga a quella del 2° esempio, ma con bel tempo e temperatura mite. Vengono lasciate alcune celle reali provenienti dalla famiglia migliore. Prima che le regine sfarfallino, i favi vengono distribuiti in nuclei, in modo che ogni nucleo abbia una sola cella reale. I nuclei devono essere formati da almeno 3 favi e vengono sistemati al posto dei 2 nidi iniziali.

4° esempio di utilizzazione

Le covate provenienti da 2-3 famiglie messe a sciame vengono spostate e sovrapposte come nel 2° esempio. Le celle reali vengono selezionate per la produzione di gelatina reale: si raccolgono solo quelle che contengono larve con età superiore a 3 giorni; in seguito, si interviene per raccogliere le altre, man mano che raggiungono l’età voluta. Non appena la covata disopercolata è esaurita, cioè dopo 8 giorni, si inserisce un telaio portastecche al centro del nido superiore, con un numero di cupolini innestati proporzionato alla quantità di api presenti, ma comunque non superiore a 50. Tre cicli di innesti, pari a 10 giorni complessivamente, sono ottimamente sopportati dalla colonia orfana. Successivamente è necessario fornire alla colonia stessa una regina feconda. Non appena la covata vecchia è tutta sfarfallata, l’alveare viene ridimensionato trasferendo nel nido inferiore la regina, la

METODO TRADIZIONALE GIORNI PICCOLA VARIANTE

1° innesto 1 2 3 1° innesto

1° raccolto e 2° innesto

1° raccolto e 2° innesto 4 5 6 2° raccolto e 3° innesto

2° raccolto e 3° innesto 7 8 9 3° raccolto e 4° innesto

4° raccolto

3° raccolto, introduzione della regina 10 11 introduzione della regina

Tabella 3 - Calendario di lavoro per la produzione di gelatina reale secondo il metodo tradizionale (a sinistra) ed in base alla piccola variante, che prevede l’innesto delle larve di 2 giorni.

NUMERO API COEFFICIENTE KG MIELE

15.000 (15.000 x 1) 1x1,00 1,00

30.000 (15.000 x 2) 2x1,36 2,72

45.000 (15.000 x 3) 3x1,48 4,44

60.000 (15.000 x 4) 4x1,54 6,16

Tabella 4 - Produzione di miele di differente consistenza in base ai coefficienti calcolati da Farrar (1937).

sua covata e tutte le api; i nidi superiori vengono rimpiazzati con melari.

Piccola variante del 4° esempio

Invece di effettuare gli innesti con larve di 1 giorno, per poi raccogliere la gelatina ogni quarto giorno come si fa di solito, si può eseguire l’innesto con larve di 2 giorni e raccogliere ogni terzo giorno. In questo modo, nell’arco di 9 giorni, si ottengono 4 raccolti e si finisce un giorno prima rispetto al sistema tradizionale (Tabella 3). La quantità di gelatina reale prodotta adottando questa piccola variante è quasi sempre superiore.

MESSA A SCIAME CON CONCORSO DELL’ALVEARE VICINO PER PRODURRE PIÙ MIELE

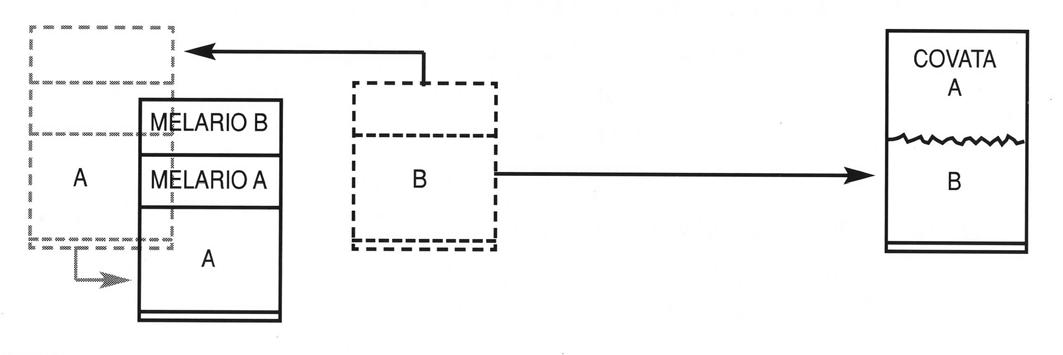

La messa a sciame, oltre che risolvere il problema della sciamatura e offrire i vantaggi già menzionati, dà una produzione di miele superiore rispetto a quella ottenuta con il sistema tradizionale. Con varianti appropriate si può aumentare ancora sensibilmente la media di produzione. Il detto “l’unione fa la forza” è valido anche nell’apiario: l’unione di molte bottinatrici fa aumentare il coefficiente nel calcolo della produzione di miele in rapporto al numero delle api, secondo i valori riportati nella Tabella 4. La letteratura apistica riporta un numero considerevole di differenti risultati: quelli indicati e ottenuti da Farrar (1937) sembrano però i più attendibili. Il coefficiente valido sempre ed ovunque non esiste, poiché intervengono molteplici fattori, fra i quali l’ambiente ha importanza preminente. Una cosa è però certa, per ottenere notevoli raccolti è necessario disporre di famiglie che, al momento della fioritura, abbiano molte bottinatrici e scarso consumo interno. Ottenere forti schiere di bottinatrici e ridurre contemporaneamente il consumo interno non è cosa facilmente ottenibile con l’apicoltura tradizionale. È necessario dunque assecondare lo sviluppo delle colonie, rispettando ciò che è basilare per le api ed inoltre è di grande importanza ricorrere a semplici ed efficaci stratagemmi: la messa a sciame è uno di questi, il concorso delle bottinatrici dell’alveare vicino è un supplemento. Per riunire le bottinatrici nell’alveare vicino a quello sottoposto a messa a sciame è sufficiente eseguire un paio di semplici manovre. Le famiglie da trattare (A e B) devono ovviamente essere vicine tra loro. La famiglia A è in “febbre sciamatoria” e, quindi, viene messa a sciame nel modo già descritto. Subito dopo, il melario di B, pieno di api ma senza regina, è posto sul melario di A. La famiglia di B si sposta di alcuni metri e la A si fa scivolare un poco verso il posto che era occupato da B. Sulla B viene posto un escludi-regina ed il nido contenente la covata di A (Fig. 1). Va da sé che nell’arco di poche ore tutte o quasi le bottinatrici di B entreranno in A. La famiglia A è stata ridotta a sciame ed ha perso la “febbre sciamatoria”; ha perso però anche la covata, ma, in compenso, ha ricevuto le bottinatrici ed il me-

lario pieno di api della B: è pertanto in ottime condizioni per sfruttare il raccolto del momento e quelli successivi. Essa verrà condotta come una colonia normale messa a sciame nel modo normale. La famiglia B ha perso le bottinatrici, in cambio ha ricevuto parecchi favi di covata coperti di api giovani: sarà un’ottima colonia di produzione per il prossimo raccolto. Le celle reali del nido superiore possono essere tolte oppure usate per allevare nuove regine. Nel nido inferiore continua la pratica del telaio indicatore. Un nido ed un escludi-regina sono le attrezzature aggiunte per realizzare questo metodo.

INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEL TELAIO INDICATORE IN UN APIARIO TRADIZIONALE

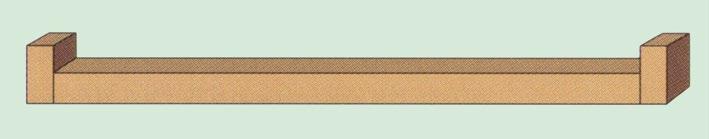

Nei capitoli precedenti è stata descritta la condizione logica, razionale e cosciente di un alveare, partendo dalla sua nascita e accompagnandolo per tutto lo sviluppo del primo anno (sviluppo A). Si è passati, poi, all’uso del telaino (T.I.) per assecondare lo sviluppo della colonia durante il secondo anno (sviluppo B). All’inizio dello sviluppo B l’alveare disponeva di un ordine identico a quello di un alveare villico, ossia di un ordine naturale; pertanto il T.I. entrava a far parte di questo sviluppo B nel momento giusto e in un ambiente ideale. Ora, volendo introdurre il T.I. in alveari a condizioni tradizionali, non del tutto logiche e naturali, occorre adeguare un poco la situazione interna degli alveari secondo questa nuova esigenza. Gli alveari potranno ricevere in modo vantaggioso il T.I. soltanto se verranno effettuati alcuni lavori di riassetto e di controllo, come: visita sanitaria di tutte le colonie dell’apiario, accertamento della presenza della regina ed eventuale sua marchiatura, riordino delle colonie e dei favi senza covata. Questi 4 lavori si possono eseguire facilmente durante un’unica visita che va fatta 4-5 settimane prima dell’inizio del periodo di sciamatura nella zona. Per primo si controlla lo stato di salute della covata. Poi si accerta se la regina è ancora la medesima dell’anno precedente, o se è stata sostituita spontaneamente dalla colonia. Se è avvenuto il rimpiazzo spontaneo, occorre marchiare la nuova regina con il colore dell’anno, oppure, se si preferisce, spuntarle le ali. È sottinteso che non si devono spuntare le ali ad una regina ancora vergine: facendolo, si impedirebbe il volo di fecondazione. Per spuntare le ali occorre usare un paio di forbicine da ricamo con le punte aguzze. Occorre anche munirsi di una traversa reggi-favo lunga 45 cm e con due rialzi d 3-4 cm alle estremità (Fig. 2). Dopo aver estratto il favo su cui si trova la regina, si pone la traversa reggi-favo trasversalmente sul nido, appoggiandola sulle pareti laterali. Si adagia poi il favo in modo tale che le orecchiette vengano sorrette dai rialzi della traversa e che la

Figura 1 - Schema operativo per la messa a sciame con concorso delle bottinatrici dell’alveare vicino per la produzione di miele.

Figura 2 - Traversa con rialza laterali utile per sostituire il favo con l’ape regina durante le operazioni di marcatura con vernice o mediante accorciamento delle ali.

traversa inferiore del telaio appoggi sui bordi delle pareti laterali del nido. Si blocca allora la regina sul favo, usando il pollice e l’indice della mano sinistra (la pressione delle dita va fatta solamente a livello del torace). Per evitare che le punte della forbice feriscano l’addome della regina, è prudente infilare una lama della forbice sotto le ali quando le punte della forbice stessa si trovano oltre il corpo della regina stessa. La porzione di ala da asportare non deve essere inferiore ad un terzo: la regina, nel caso tentasse di sciamare, non deve essere più in grado di volare. La spuntatura delle ali non ha solamente lo scopo di impedire alla regina il volo di sciamatura, ma anche quello di controllare la sua età: nell’anno di nascita ha le ali intere, nel secondo anno riceve la spuntatura e nel terzo e nel quarto viene sostituita. Sul registro dell’apiario verrà, naturalmente, annotato il momento in cui si effettua la spuntatura. Terminata questa delicata operazione, si passa ad esaminare la grandezza delle colonia; quando la sua covata è inferiore a 4 favi, va considerata troppo debole, non in grado di arrivare in tempo per sfruttare le prime fioriture; alla prima occasione si riunirà ad un’altra colonia. Volendo, la sua regina può essere conservata: è sufficiente introdurla in una cassetta per nuclei insieme con un favo di api giovani, senza covata. Questa cassetta non deve rimanere nel posto primario, ma va spostata di alcuni metri. Quando si riscontra, invece che la colonia ha, come minimo, 4 favi di covata, si esegue il riordino dei favi: quelli con covata si lasciano nell’ordine in cui si trovano ed al centro del nido, tutti gli altri, ossia tutti quelli senza covata, si dispongono invece secondo la loro validità: i migliori, vicino alla covata ed i peggiori contro le pareti. Per peggiori non si intendono solamente quelli vecchi e un po’ deformati, ma anche quelli con parecchie celle da fuchi, sparse qua e là. Giunti a questo punto, si possono introdurre i telaini indicatori, uno per alveare, al centro della covata. Va da se che per ottenere un posto vuoto al centro del nido occorre togliere un favo laterale, il più brutto, e spostarne alcuni altri verso la parete. Per quanto riguarda i lavori da effettuare durante l’annata si rimanda il lettore agli articoli pubblicati in precedenza su riviste tecniche specializzate. In un alveare tradizionale capita spesso di avere quasi tutti i favi difettosi, che non rispecchiano l’ordine naturale. Il sistema del T.I. è però una pratica dolce, di accompagnamento, che porta alla sostituzione annuale di soli 4-5 favi, per cui occorrono normalmente 2 o 3 anni per la completa sostituzione. Se lo si ritiene opportuno, è possibile sostituire tutti i favi nel corso di una sola campagna apistica. Innanzitutto, occorre attendere il momento giusto: è necessario che il T.I. abbia già esplicato la sua funzione da almeno un paio di settimane, la covata sia estesa su più di 5 favi e ci sia importazione tale da richiedere la posa del melario. Si tolgono allora definitivamente 2 favi laterali, i più brutti e con sole scorte. Si passano poi in un nido vuoto 5 favi di covata, con le api che li presidiano. Supposto che i favi di covata fossero 6, ne rimane ora nel nido originario solo uno, che è il T.I., più due di scorta. A questo ridotto contenuto si aggiungono 3 fogli

cerei, portando il numero dei telaini a 6; questi 6 telaini si dispongono nel modo seguente: partendo da sinistra, 1 favo di scorta, 1 foglio cereo, il T.I., 2 fogli cerei, 1 favo di scorta, si aggiunge quindi il diaframma e le listarelle coprivuoto, l’escludi-regina, il melario ed infine il secondo nido con i 5 favi di covata a ridosso della parete di sinistra. Tutta questa operazione viene fatta il giorno 1. Il giorno 7 si asporta definitivamente il favo di scorte che si trova accanto al diaframma e al posto di questo si mette un foglio cereo. Il giorno 14 si toglie definitivamente il favo di scorte che si trova contro la parete di sinistra e si inserisce un foglio cereo tra la covata. Il giorno 21 oppure 22 si può togliere il nido superiore, poiché la covata femminile è ormai tutta sfarfallata. Nel nido inferiore si continua a dare spazio seguendo l’indicazione del T.I. e così, nel breve tempo di un mese, si compie il rinnovo di tutti i favi vecchi del nido, senza salassi né raffreddamenti. Nell’effettuare queste operazioni, è opportuno tenere presente alcuni accorgimenti: a) disponendo di un magazzino di favi vecchi, questi possono essere usati al posto dei fogli cerei; b) il nido superiore contiene sicuramente un certo numero di fulchi: se non riescono ad uscire, creano all’interno molta confusione ed alcuni, nel tentativo di scendere nelle parti inferiori dell’alveare, rimangono impigliati nell’escludi-regina. Per dare loro la possibilità di circolare liberamente, occorre che l’escludiregina abbia, lungo il suo perimetro, alcuni fori, oppure una piccola apertura verso l’esterno; c) siccome il nido superiore non è completo di favi, occorre verificare che le api non costruiscano nel vuoto esistente tra il diaframma e la parete; se si notasse questa tendenza si con-

039.2873401

Figura 3 - Conduzione dell’alveare con il sistema del telaio indicatore: calendario delle visite durante il periodo primaverile in condizioni climatiche normali. I numeri sull’ordinata rappresentano i giorni di intervallo tra due ispezioni successive.

siglia di mettere due “listarelle”, una contro il diaframma e l’altra a ridosso della parete e fissare ad esse una tela pendente: l’arco verso il basso, descritto dalla tela, impedisce alle api ogni eventuale ancoraggio di favi naturali.

ADATTABILITÀ ED ELASTICITÀ DEL TELAIO INDICATORE

Nel periodo di pre-sciamatura, che dura 4-5 settimane, ed in quello di sciamatura, altrettanto lungo, gli alveari condotti con il T.I. richiedono, fondamentalmente, visite cadenzate ogni 7 giorni. Non è detto però che questo ritmo di 7 giorni sia l’ottimale per ogni luogo e periodo. Ogni zona abitata dalle api può avere caratteristiche differenti, le quali influiscono sensibilmente sulle colonie. Lo sviluppo può avvenire infatti in modi e tempi diversi: precoce, intenso e breve; precoce, blando e prolungato; tardivo, breve ed intenso, e così via, sempre secondo l’ambiente. Persino nel medesimo ambiente, durante l’arco di tempo che va da fine-inverno ad inizio-estate, si hanno periodi con differenti intensità di sviluppo in relazione all’andamento stagionale. L’uso del T.I. può e deve essere adattato a questi molteplici fattori, momenti e situazioni, regolando la cadenza delle visite agli alveari. Per esempio, se all’inizio del ciclo, dopo aver introdotto il T.I. nel nido, il tempo volgesse al brutto e persistesse per parecchi giorni, impedendo il volo delle api, non è il caso di intervenire il settimo giorno, si può benissimo ritardare la visita di alcuni giorni senza peraltro rischiare di trascurare gli alveari: in momenti del genere lo sviluppo va molto a rilento o addirittura si riduce a zero. Ci sono invece momenti in cui lo sviluppo avviene molto velocemente, ciò si avverte dall’andamento climatico rispetto all’ambiente; in questo caso occorre abbreviare i tempi tra una visita e l’altra: invece di 7 si può passare a 6 o addirittura a 5 giorni. Intervenendo tempestivamente si dà alla colonia tutto ciò di cui ha bisogno e si evita così congestionamento di api, di miele e di polline; tutti fattori questi che se trascurati aumentano sensibilmente le probabilità di sciamatura. Se la primavera procede normale, senza troppe sorprese climatiche, il grafico della Fig. 3 può essere indicativo per guidare il comportamento dell’apicoltore.

Michele Campero

Fine seconda parte