60 minute read

Impresiones de un cooperante Miguel Gracia

Impresiones de un cooperante

Como consecuencia de la catástrofe ocurrida en Haití, se han coordinado acciones de reparto de alimentos y alojamiento de damnificados. —Miguel, ¿has visto el Telediario? ¡Qué catástrofe! ¡Centenares de muertos y de casas destrozadas! Tenemos que ir a ayudar. Ahora mismo llamo a Olga y organizamos un grupo sanitario.

Era el 14 de enero de 2010. Quien así me hablaba era Pere Llorca, médico como yo y compañero de voluntariado en situaciones de emergencia. Ya habíamos coincidido en Ruanda, después de la guerra étnica que los hutus desataron contra los tutsis, y en Honduras, con motivo de las tareas de socorro a los afectados por el huracán Mitch. La especialidad de Pere es la digestología, es decir, es médico especialista en el aparato digestivo. Aunque, bien mirado, su verdadera especialidad es generar entusiasmo y ganas de ayudar a los necesitados. Es todo corazón; por eso dice que le gusta que actuemos juntos, porque yo aporto un tono un poco más frío y cerebral al grupo.

Pocos días después, desde Madrid, la Directora General de la Fundación ADRA en España enviaba la solicitud de desplazamiento a los gerentes de los distintos centros de trabajo de los sanitarios que se habían ofrecido voluntarios: «La ONG ADRA (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales) es una entidad sin ánimo de lucro que lleva a cabo proyectos tanto en el ámbito nacional como internacional desde el año 1978. Como consecuencia de la catástrofe ocurrida en Haití, se han coordinado acciones de reparto de alimentos y alojamiento de damnificados. Actualmente, las necesidades de aquel país son cuantiosas. Entre ellas nos solicitan profesionales médicos y sanitarios para atender a los muchos afectados por este terrible terremoto.

»Por este motivo solicito que autorice a . . . . . . . . . . . . para que pueda desplazarse a Puerto Príncipe (Haití) hasta finales de febrero. »Esperando que atienda mi petición, le saluda cordialmente, »Firmado: Olga Calonge, Directora.»

Entretanto, seguían llegando noticias de Haití. El 24 de ese mismo mes de enero, la agencia EFE emitía una nota en la que se reproducían las declaraciones de Alex Larsen, Ministro de Salud del país antillano: «Los hospitales de Haití están repletos de personas heridas en el terremoto del pasado 12 de enero y las autoridades han expresado su temor a las epidemias que podrían declararse con la temporada de lluvias. Ahora nuestras necesidades más apremiantes son hospitales de campaña para ocuparnos de los postoperatorios y poder liberar así los hospitales, a fin de que puedan recuperar su actividad habitual.»

El ministro detallaba las principales necesidades a las que tenía que enfrentarse el país: agua potable, alimentos, material ortopédico, anestésicos y analgésicos; aunque consideraba que la primera gran fase de emergencia ya había pasado. Según indicaba, en esa primera fase hubo decenas de amputaciones, si bien los heridos ya no ingresaban a los hospitales con la misma frecuencia de los primeros días y empezaban a llegar casos pediátricos, ginecológicos o de medicina interna.

Asimismo, los patios del hospital se asemejaban a un campo de refugiados: la falta de espacio en el interior del edificio obligó a llenarlos de camas. Alrededor de cada una de ellas se agolpaba una familia entera, pertrechada con maletas y toda suerte de bultos en los que guardaban las exiguas pertenencias que habían podido recuperar de las ruinas de sus casas.

Un sanitario explicaba: «Interfieren mucho en nuestras tareas, pero son de gran ayuda porque alimentan a los pacientes». La razón por la que los familiares tuviesen que permanecer ahí era, de

El ministro detallaba las principales necesidades a las que tenía que enfrentarse el país: agua potable, alimentos, material ortopédico, anestésicos y analgésicos.

nuevo, la falta de un lugar a donde ir; de modo que los patios del hospital, al igual que los demás patios y jardines de aquella y otras ciudades, proporcionaban a los damnificados un hogar provisional.

Una semana más tarde, el grupo organizado por ADRA España ya estaba formado.

Una semana más tarde, el grupo organizado por ADRA España ya estaba formado. Incluía a Pere Llorca, digestólogo e internista, de Sagunt. Él ha sido siempre el promotor de las actuaciones de ADRA en situaciones de emergencia. Anteriormente estuvo en Ruanda y Honduras; participó en esta expedición de Haití; luego lo haría en las de la isla griega de Lesbos y la de Senegal para, más adelante, tomar parte en otras en las que yo no colaboré.

Procedente de mi hospital en Valencia, se nos unió la enfermera instrumentista Isabel Fernández. Junto a Gonzalo Lázaro fundó la ONG Solidaridad Valenciana, de la cual es presidenta, con una actuación definida en la selva boliviana. Además, es enlace sindical sanitario. También contamos con la colaboración de Paco Andrés, pediatra en un centro de salud de la ciudad de Valencia y colaborador

en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital. Huelga decir que es un magnífico «relaciones públicas» y un guía insuperable, como quedó de manifiesto en el caos circulatorio de la ciudad de Tegucigalpa, donde habíamos trabajado juntos hacía ya algunos años.

Cosme Montejano, Monty, es un todoterreno, maestro de la ortopedia y de muchas cosas más. Tanto es así que, con la misma facilidad con que opera una cadera, repara una lavadora o pone en marcha un automóvil averiado.

Por su parte, Gonzalo Lázaro, ginecólogo, tiene una gran experiencia quirúrgica. Colaboró con ADRA en Ruanda y es un habitual de la cooperación con la Fundación Vicente Ferrer en la India. Su experiencia en la política sanitaria valenciana aportaría una visión realista de la sociedad.

Nos acompañó María Dolores Gascón, enfermera de la UCI del Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Su grado de competencia es tal que no concibo ninguna acción sanitaria urgente en países empobrecidos social y económicamente sin su colaboración. Afortunadamente, coincidimos en el centro de salud rural de Ruanda, en la asistencia itinerante por los pueblos de la sierra hondureña y, ahora, en Haití. Si es necesario, lo mismo sutura una herida que intuba a un paciente. Su presencia es imprescindible.

También se unió al grupo Ángel Salgado, de A Coruña. Ángel tiene una amplia preparación sanitaria como voluntario expatriado, así como una gran experiencia en radiología. Su guitarra y sus canciones alegraban los momentos de descanso.

La «peque», la jovencita que suplía con entusiasmo y dedicación la experiencia que iniciaba, era Mercedes Martínez, enfermera y estudiante de 4º de Medicina. Su juventud y su simpatía nos granjearon contactos, que nos ayudaron en nuestro trabajo.

La logística correría a cargo de Joan Duch, químico y profesor en el Colegio Adventista de Sagunto. Su experiencia en zonas empobrecidas lo convertía en la persona ideal para encargarse de la organización de los desplazamientos, el control de gastos,

Afortunadamente, coincidimos en el centro de salud rural de Ruanda, en la asistencia itinerante por los pueblos de la sierra hondureña y, ahora, en Haití.

La empresa de alimentación Granovita nos proveyó con diversos productos de su catálogo en previsión de que pudiéramos detectar alguna carencia de alimentos. el establecimiento de contactos y en la distribución de medicamentos.

Cierra la lista Miguel Gracia, quien escribe, también pediatra y con cierta experiencia organizativa. Hasta la edad de setenta años ejercí mi profesión en el Hospital Doctor Peset, donde fui responsable del Servicio de Alergología Infantil durante los últimos diez años de mi carrera. En la expedición de Haití tenía 65 años.

Entre todos formábamos un equipo compacto y bien compenetrado. La mayoría teníamos experiencia en la asistencia sanitaria en situaciones de emergencia en países empobrecidos social y económicamente, por lo que sabíamos que la tarea iba a ser dura.

La partida no pudo ser en la fecha prevista. Tuvimos que retrasarla unos días a causa de las gestiones necesarias para obtener los medicamentos (casi una tonelada) que tendríamos que llevar en el vuelo. Gracias a los contactos que ya teníamos con Farmamundi, la ONG que gestiona los fármacos que se utilizan en los proyectos sanitarios, pudimos conseguir rápidamente todo el material farmacológico y sanitario. Asimismo, al cabo de unos días, Cooperación Española nos haría llegar una serie de kits de emergencia que pesaban un total de 300 kg. La agencia Servitur de Seguros negoció con varias compañías aéreas nuestros desplazamientos y consiguió billetes a precios muy interesantes. La empresa de alimentación Granovita nos proveyó con diversos productos de su catálogo en previsión de que pudiéramos detectar alguna carencia de alimentos. Por su parte, ADRA nos proporcionó a cada uno de nosotros una identificación oficial, así como un chaleco, una gorra y varias camisas, todos ellos con el logotipo de la organización. Finalmente, muchos familiares, amigos y conocidos colaboraron con donativos en dinero efectivo. Toda previsión era poca porque no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar ni de qué material dispondríamos a nuestra llegada.

Cada uno de nosotros preparó su petate incluyendo algunos instrumentos sanitarios: caja de curas, lámpara frontal, mascarillas y guantes quirúrgicos, así como “pijamas” hospitalarios, una

mosquitera, un saco de dormir, etcétera. La previsión también nos llevó a incluir varias lámparas y un generador eléctrico en el equipamiento, lo que sería la causa del primer conflicto del viaje.

Mientras estaba en la zona de facturación, al grupo que salía del aeropuerto de Valencia se le denegó el embarque del grupo electrógeno por el peligro de que en el depósito quedase algún resto de combustible, lo que podría llegar a ser causa de un incendio en la bodega del avión. Tanto insistieron Manuel Pastor, representante de ADRA en el Camp de Morvedre que nos vino a despedir, y Pere Llorca, que alguien llamó al piloto comandante del vuelo. Este, tras escuchar las explicaciones que se le dieron sobre la importancia de disponer de energía eléctrica en el territorio de la derruida Haití a fin de poder trabajar como grupo sanitario de ayuda, decidió que asumía la responsabilidad y, saltándose el protocolo de seguridad, llevó el generador en la carlinga del avión. Además, él mismo se encargaría de que, en Madrid, el aparato también embarcase en el vuelo que tenía que llevarnos a Santo Domingo.

Cuando ya estábamos en Madrid, a la espera de embarcar en el vuelo de Santo Domingo, Manuel Pastor nos envió el siguiente mensaje: «Gracias a todos por colaborar de manera tan incondicional. Gracias por anteponer vuestro gesto solidario y humanitario a cualquier otra consideración personal o profesional. Gracias, al fin, por tener ese punto de fe en querer conseguir un mundo mejor. Deseo que vuestra aventura en Haití sea gratificante para vuestro espíritu y os dé, si cabe, más de lo que ofrecéis. Por último, mis más sinceros respeto y consideración para vuestras familias que, realmente, son quienes estarán contando los días, esperando que pasen deprisa.»

Ese viernes 29 de enero el vuelo de Madrid a Santo Domingo, aunque largo, fue tranquilo, sin sobresaltos. Atrás quedaba el estrés de los preparativos a contrarreloj. Personalmente, cuando ya estuve instalado en mi asiento, me entretuve hojeando el diario El País en su edición de aquel día. Me sorprendió que, 17 días des-

Atrás quedaba el estrés de los preparativos a contrarreloj. Personalmente, cuando ya estuve instalado en mi asiento, me entretuve hojeando el diario El País en su edición de aquel día.

El paso por la aduana dominicana fue sencillo. Se había habilitado una salida especial para los pasajeros con destino a Haití, al tiempo que se agilizaron los trámites burocráticos. pués del seísmo, en 68 páginas, las únicas referencias a una catástrofe que había acaparado los titulares de toda la prensa, largas horas de información diaria en radio y televisión, así como docenas de reportajes y artículos de prensa, cuando todavía quedaban cadáveres pendientes de sepultura, mientras la gente vagaba por las calles buscando algo que llevarse a la boca para comer o beber y los damnificados se hacinaban en los campamentos con la esperanza de encontrar un lugar que les garantizase un mínimo de seguridad para poder dormir, las únicas referencias a la catástrofe, repito, fuesen un diminuto bocadillo de apenas un centímetro de ancho de una viñeta del dibujante Forges que rezaba: «No te olvides de Haití» y el pie de una foto de Julio Iglesias con el presidente haitiano René Préval de tan solo cuatro líneas perdida en un rincón de la sección «Gente».

Por fortuna, aunque los medios de comunicación de masas se hubiesen lanzado a dar otras noticias, la terca realidad no había caído en la amnesia y, además del grupo sanitario de ADRA compuesto por cinco médicos, cuatro enfermeros y un experto en logística, en aquel avión también viajaban un grupo de cuatro sanitarios de Médicos sin Fronteras y una brigada de bomberos italianos procedentes de Roma.

El paso por la aduana dominicana fue sencillo. Se había habilitado una salida especial para los pasajeros con destino a Haití, al tiempo que se agilizaron los trámites burocráticos. A partir de ahí el viaje tuvo que ser por tierra –el aeropuerto de Puerto Príncipe estaba destrozado–, por lo que, para llegar a la capital haitiana, tuvimos que utilizar una furgoneta con la que cruzamos la mitad de la República Dominicana y casi toda Haití en un trayecto de casi nueve horas.

En la frontera, una verja que se abría de forma intermitente causaba una inmensa confusión entre los camiones que llegaban cargados con ayuda y los que regresaban vacíos. Daba la sensación de que una gran muchedumbre iba y venía, aunque, en realidad, estaba bloqueada en tierra de nadie. En medio de aquellas idas y

venidas de y hacia ninguna parte se levantaban varios almacenes y puestos de mercado con gente durmiendo sobre unas tablas que unas horas atrás habían hecho las veces de mostrador en el que los propietarios expusieron sus mercaderías. Por si todo ese frenesí no fuera suficiente, por todas partes, mirase donde mirase, había niños, muchos niños, rodeando a los adultos o subidos a los camiones, con un aire divertido y sin pedir nada: solo saludaban… Tal era el colapso que, para recorrer los escasos doscientos metros que separan Haití de la República Dominicana, necesitamos más de dos horas.

Para recorrer los escasos doscientos metros que separan Haití de la República Dominicana, necesitamos más de dos horas.

A medida que íbamos adentrándonos en el país y nos acercábamos a la capital, los estragos del movimiento sísmico se hacían más y más patentes.

A medida que íbamos adentrándonos en el país y nos acercábamos a la capital, los estragos del movimiento sísmico se hacían más y más patentes. Cada vez eran más frecuentes los edificios derruidos y los asentamientos de refugiados bajo todo tipo de cubiertas, ya fueran toldos, carpas o multicolores..., cuando no un simple plástico extendido entre dos o tres palos. También vimos familias que vivían dentro de algún viejo automóvil inútil porque lo preferían a estar en sus casas. La posibilidad de que les cayeran encima los aterraba.

Y llegamos a Puerto Príncipe. El espectáculo era desolador, dantesco. En unos pocos segundos, el terremoto se había llevado por delante la vida de doscientas mil personas y había dejado sin techo a más de dos millones. La destrucción recordaba las fotografías en blanco y negro de las ciudades alemanas tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial o de Hiroshima después de sufrir la explosión de la primera bomba atómica.

La destrucción recordaba las fotografías en blanco y negro de las ciudades alemanas tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

De la catedral solo se mantenían en pie la fachada y la cruz exterior.

Cuando alcanzamos lo que había sido el centro, pudimos comprobar que la ciudad había quedado completamente arrasada. Ninguno de los edificios más significativos y simbólicos había resistido la terrible sacudida. De la catedral solo se mantenían en pie la fachada y la cruz exterior. El Palacio Presidencial había quedado reducido a un montón de cascotes que más parecía un castillo de arena pisoteado que un edificio regio.

En su edición del lunes 1 de febrero de 2010, el diario Levante (Valencia) publicó una pieza, firmada por Almudena Ortuño y titulada «Por el camino hemos visto niños con la mirada perdida», en la que se recogen las palabras de una carta de Pere Llorca: «Llevamos dos días deambulando por carreteras polvorientas, llenas de camiones de todas las siglas con ayuda humanitaria que nunca llega. Por el camino hemos visto mucha miseria,

«Por el camino hemos visto niños con la mirada perdida».

Quieren que nos hagamos cargo del trabajo quirúrgico del hospital. La verdad es que tanta responsabilidad asusta. sufrimiento y desolación: casas destruidas como si fueran de papel y niños por las calles con la mirada perdida. Pero si te acercas a ellos te responden con una mirada tímida y se dejan abrazar. […] »El hospital tiene algunos médicos, aunque la mayoría están a punto de marcharse. Parece que hay bastantes enfermos graves, algunos van a ser amputados. Quieren que nos hagamos cargo del trabajo quirúrgico del hospital. La verdad es que tanta responsabilidad asusta. »[…] La primera noche, con los horarios cambiados, nos despertamos de madrugada. Alrededor de las 5 de la mañana oímos música, parecía que estaban cantando en el campamento. Pronto nos dimos cuenta de que eran himnos de agradecimiento a Dios. “Merci Seigneur… Merci Seigneur pour tout”. Me impresionó escucharlos en acción de gracias en la oscuridad, después de todo. Eran cuarenta refugiados durmiendo bajo una lona azul. –Y concluía:– Todos podemos aprender algo de eso.»

Pero el grupo sanitario había ido a trabajar. El primer día, desde la misma mañana, se pasó consulta a casi doscientos pacientes, cosa que sería lo habitual. Fueron nueve horas de actividad

con una pausa de una hora escasa para comer un plato único en la cantina organizada por la ONG norteamericana Adventist Community Services, quien preparaba comida para los cooperantes.

Conseguimos que, en unas pocas horas, una pequeña casa que había quedado en pie y en condiciones se transformara en un centro de salud destinado a atender a las dos mil quinientas familias de refugiados que se habían instalado en el campus de la Universi-

Alrededor de las 5 de la mañana oímos música, parecía que estaban cantando en el campamento.

Comparado con lo que nos rodeaba a pocos metros, nuestro modesto alojamiento era todo un lujo. dad Adventista de Haití, en Carrefour, un barrio de Puerto Príncipe. Allí, sin más protección de las inclemencias de la intemperie que unas rudimentarias chozas confeccionadas con telas y plásticos, se hacinaban unas catorce mil personas. Todas ellas habían perdido a algún familiar –padre, madre, hijo o abuelo– que había quedado sepultado por los escombros de lo que fueran sus casas.

La jornada empezaba temprano, hacia las 5:30 am, en parte debido al ritmo que tuvimos que adoptar con el cambio de huso horario y también porque la preparación para el trabajo requería bastante tiempo. Comparado con lo que nos rodeaba a pocos metros, nuestro modesto alojamiento era todo un lujo: disponíamos de camas en habitaciones; también teníamos una ducha con agua fría y un ventilador en el techo. Un frugal desayuno compuesto de galletas y conservas traídas desde España y, para algunos, el suplemento de un café aguado era la preparación para una larga jornada de consultas médicas.

Después de eso, el trayecto en la caja de un todoterreno nos recordaba cada día la miseria que asolaba la ciudad. La llegada al asentamiento de los refugiados, con la consulta en el edificio que había quedado parcialmente sin derruir, significaba unos primeros

minutos de desesperación por no poder repartir tantos números como se requerían para atender a la gran muchedumbre que nos rodeaba. Con todo, si queríamos diagnosticar y tratar de forma adecuada a la dignidad que merece cualquier ser humano, teníamos que mostrar cierto grado de severidad. La buena praxis exigía que a cada uno se le dedicase un mínimo de tiempo, aunque la visita se alargaba un poco a causa de la necesidad de traducir al criollo haitiano las explicaciones en francés.

El grupo de voluntarios que nos ayudaba, que trabajaba solo a cambio de la comida que ofrecíamos, era el personal que nos asistía en el centro de salud: por una parte, ocho enfermeras, sin cuya traducción del criollo haitiano al francés nuestra labor sanitaria habría sido harto difícil; por otra, un equipo masculino de tres jóvenes a cuyo cargo corrían la organización y la limpieza, un conductor y dos guardias de seguridad, armados con sendos, e imponentes, rifles recortados que conseguían imponer el orden en el reparto de números para la asistencia y para la entrega de la medicación.

Además, por si todo esto fuera poco para aumentar el estrés, el sonido de altavoces a gran volumen estaba presente en toda actividad. Ya fuera de día o de noche no había manera de librarse de

Desesperación por no poder repartir tantos números como se requerían para atender a la gran muchedumbre que nos rodeaba.

Asimismo, podíamos oír cantos en directo de coros populares, folclóricos o religiosos. aquel fondo insoslayable y pertinaz. Para muestra, un botón: cierta mañana, durante el desplazamiento desde el hostal hasta el campus, pudimos oír sin perder ni una sola palabra el sermón de veinte minutos que cada día se retransmitía por radio sin necesidad de tener la radio del vehículo encendida, sino a través de los distintos altavoces de los aparatos de radio de la gente que íbamos encontrando a lo largo del trayecto. Asimismo, podíamos oír cantos en

directo de coros populares, folclóricos o religiosos. A pesar de todo, el pueblo haitiano no perdió su capacidad musical y rítmica.

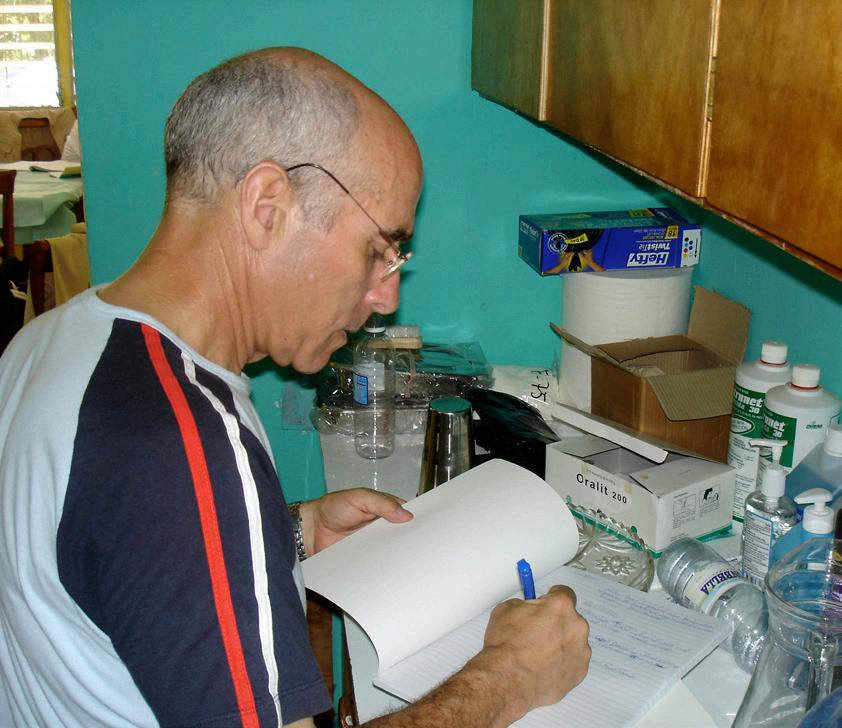

En el edificio destinado a pasar consulta habilitamos la habitación más grande para el servicio de pediatría, del que nos encargaríamos Paco y quien escribe. Por su parte, Monti, el traumatólogo, acondicionó otra habitación para tratar las heridas y las fracturas ayudado por Mercedes, la estudiante, y María Dolores, la enfermera, que también se encargaba de los análisis y de repartir la medicación. Ángel, otro enfermero, controlaba los pacientes que quedaban «ingresados» unas horas por necesitar rehidratación o para observar su evolución tras el tratamiento. Gonzalo, el ginecólogo, y su esposa Isabel, controlaban a las embarazadas y a otras mujeres enfermas. Pere, cuando no llovía, aprovechaba el cobijo de un frondoso árbol para ocuparse de los ca-

Cada día, de buena mañana, en el desplazamiento desde el albergue donde nos alojábamos hasta la clínica, nos hacíamos conscientes de la miseria en que había caído la ciudad. sos geriátricos. Por su lado, Joan desempeñaba su labor de logística, organizaba el material y controlaba los gastos, las compras y los contactos con las autoridades. En pocas palabras, se ocupaba de la burocracia.

Cada día, de buena mañana, en el desplazamiento desde el albergue donde nos alojábamos hasta la clínica, nos hacíamos conscientes de la miseria en que había caído la ciudad. Muchas familias se mantenían cerca de las ruinas de sus casas, atesorando los cacharros de la cocina y algún que otro mueble, todo a la vista, como si protegieran su castillo. No se veía ningún mercado.

En cambio, a las puertas del campus de la universidad, donde los damnificados se habían establecido en sus frágiles refugios, y donde estaba nuestra clínica, había una docena de tenderetes variopintos en los que se vendían los artículos más diversos: viejos libros de texto, tanto en francés como en inglés, novelas baratas, zapatos un tanto usados, pero todavía en buen estado, algunos teléfonos que quizá aún funcionaban con tarjeta prepago y algo de comida.

La fruta, lo más abundante, estaba colocada sobre unas tablas casi a ras de suelo. Pero no resultaba apetecible. El solo hecho de pensar que el polvo que levantaban los vehículos que circulaban

a menos de dos metros la estaría ensuciando eliminaba cualquier tentación de adquirirla. En cierta ocasión, por pura curiosidad, ya que teníamos asegurada la comida en la cantina, me informé del precio de los plátanos: media docena, medio dólar. Un día, un par de horas antes de la pausa para ir al comedor, un cosquilleo en el vientre nos recordó la posibilidad de poder comprar algo a fin de calmar el gusanillo y pensamos en los plátanos porque, al pelarlos, tendríamos una fruta bien limpia. Pero cuando quise pagar, por ser miembro de un grupo extranjero, me pidieron dos dólares en lugar de medio. En aquel momento mi egoísmo tomó la iniciativa y, dando media vuelta me alejé de ahí sin comprarlos. ¡Tanto como había sacrificado para ayudarles y todavía trataban de timarme!

Cuando, más tarde, reflexioné, me di cuenta de que aquellos dos dólares representaban para ellos la resolución de los problemas de un día para su familia y para mí no eran más que apenas una propina en una cafetería. El sentimiento de vergüenza y los remordimientos de conciencia me empujaron a buscar a la joven que me había pedido esa miseria por sus plátanos… pero no la encontré. Ahora, diez años después, cuando pienso en ella, aquella reacción todavía me duele en el alma.

El atardecer era para nosotros causa de una íntima alegría. Significaba que la larga jornada llegaba a su fin, que el calor sería menos sofocante y que, después de veinte minutos caminando entre escombros y calles en ruinas, y a pesar de los alegres saludos que nos dispensaban los niños, llegábamos al Albergue de Quebec. Allí, una ducha y una bebida fría eran para nosotros una enorme recompensa.

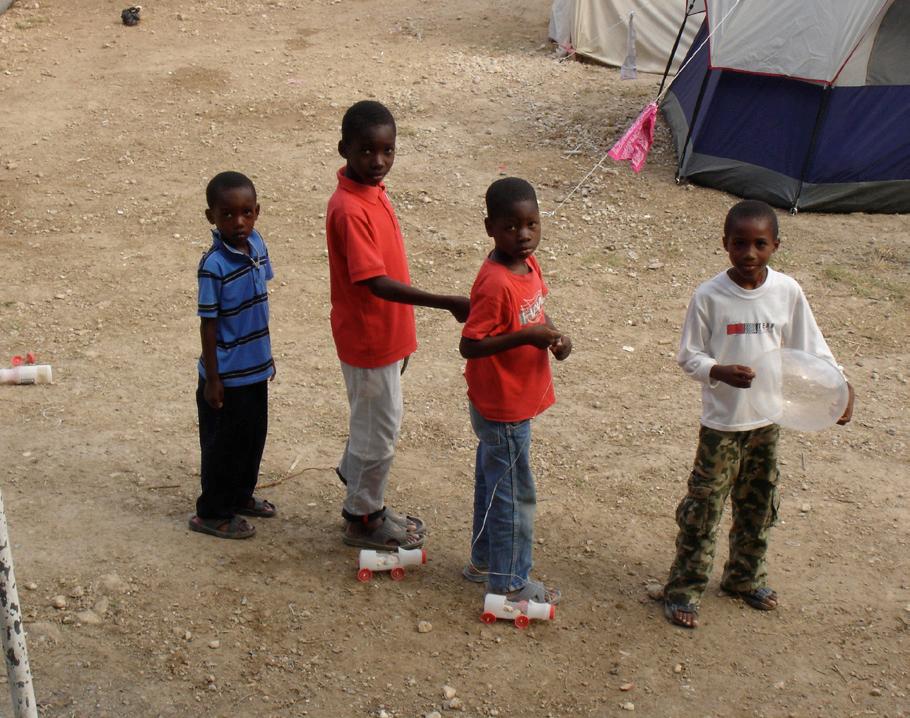

Una tarde, después de la jornada de asistencia en la clínica, ya de regreso a la residencia, cerca de la puerta de entrada al campus, había una docena de niños provistos de cubos y bidones de plástico que hacían cola para llenarlos del agua de un depósito que era rellenado con cierta frecuencia. No recuerdo qué miembro del grupo sanitario me acompañaba, pero conseguimos una pelota y se nos ocurrió insinuar a los chicos la posibilidad de jugar

El atardecer era para nosotros causa de una íntima alegría.

En menos que canta un gallo ya se habían organizado dos equipos. La alegría del juego con la pelota sustituyó el silencio y el tedio de la espera en la cola para aprovisionarse de agua. un partido de fútbol. En menos que canta un gallo ya se habían organizado dos equipos. La alegría del juego con la pelota sustituyó el silencio y el tedio de la espera en la cola para aprovisionarse de agua. Mientras los más pequeños guardaban su turno en la fila, los mayores nos tuvieron más de una hora haciendo ejercicio. Se habían olvidado de todas las preocupaciones; como nosotros dos. Huelga decir que la pelota se quedó allí…

Aquella no fue la única ocasión en que nos cruzamos con ellos. Alguna que otra tarde compartíamos el partido durante unos minutos. Una vez, el balón era un muñón de trapos atados con unos cordeles. Tiempo nos faltó para comprarles una pelota como Dios manda. No olvidaremos la cara de satisfacción con que nos obsequiaron. Seguro que, hoy, diez años después, aquellos jóvenes ya son hombres hechos y derechos y todavía recuerdan los balones que dos médicos extranjeros les regalaron. Yo no lo he olvidado.

Siendo que la universidad estaba regida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el sábado era el día de reposo para todo el campus. En lugar de las tareas asistenciales ordinarias, durante más de cuatro horas, se celebraban reuniones religiosas a las que acudían millares de los refugiados allí asentados. Su fervor era impresionante. El ritual era siempre el mismo: una sucesión de reuniones o

charlas de una hora con interludios de oración y cantos expandidos a los cuatro vientos por los altavoces.

Si no se tiene una fe a prueba de cataclismos es imposible resistir toda una mañana bajo un sol de justicia cayendo a plomo. Si bien los haitianos son gente muy religiosa y sus credos muy variados, en aquellos días posteriores al terremoto las reuniones hacían patente un sentimiento de transcendencia muy acusado. Nosotros asistíamos conmocionados a aquellas manifestaciones de fe y confianza. Todos, niños, mujeres y hombres, entonaban cantos religiosos con una fuerza que solo podía proceder de su esperanza. A algunos de nosotros el gran interés humano que aquellas reuniones representaban nos hablaba de la confianza de quienes no tienen nada y lo esperan todo de Dios.

Las enfermedades que los miembros del equipo de pediatría –compuesto por Paco Andrés y quien escribe, además de la asistencia de dos enfermeras por turno porque no queríamos que trabajasen más de cuatro horas seguidas– observábamos en los niños, por lo general, no eran trastornos graves y correspondían a los habituales en los países empobrecidos social y económicamente: gastroenteritis; parasitosis intestinales; enfermedades de la piel debidas a la escasa posibilidad de higiene como sarna, pio-

Todos, niños, mujeres y hombres, entonaban cantos religiosos con una fuerza que solo podía proceder de su esperanza.

Con todo, también nos enfrentábamos a alguna que otra patología grave como deshidratación, desnutrición, malaria o secuelas de traumatismos sufridos en el seísmo. jos y tiña; enfermedades respiratorias de carácter infeccioso con algún caso de neumonía… Con todo, también nos enfrentábamos a alguna que otra patología grave como deshidratación, desnutrición, malaria o secuelas de traumatismos sufridos en el seísmo. La casuística era variada y, sobre todo, poco atendida y sin muchas posibilidades de tratamiento si no acudían a algún centro de asistencia organizado por alguna ONG como el caso de ADRA España.

Por su parte, Cosme se dedicaba a las curas y a las revisiones de enfermos que todavía sufrían las secuelas de las lesiones traumatológicas provocadas por la catástrofe. Gonzalo, con su experiencia en estas lides, iba resolviendo el abundante trabajo que presentaban los controles de embarazos y las mujeres con enfermedades ginecológicas que estaban desasistidas en medio del caos en que se había convertido la sanidad pública haitiana. Pere, mientras tanto, alternaba su quehacer entre la asistencia a adultos con patologías diversas y las reuniones organizativas con la Oficina Central y otras ONG. Como pude comprobar, mientras pasaba visita y casi a diario, ocurrían cosas curiosas. En ocasiones, una cabra aparecía en la zona que habíamos habilitado como sala de espera; o un pajarito, posado en una rama situada encima de la mesa que desempeñaba las funciones de despacho, hacía aquello que tanto les gusta hacer a los pajaritos cuando tienen a tiro una superficie limpia e impoluta; o como aquel día en que una cerdita y sus lechones se pasearon por ahí, tan campechanos ellos, buscando comida…

Pero, sin la colaboración de los otros sanitarios y de Joan, el encargado de la logística, la labor de los cinco médicos habría quedado muy mermada. En definitiva, se trataba de un grupo cohesionado, bien preparado, que supo resistir el impacto de la miseria y del desastre, que estaba dispuesto a ayudar hasta el límite de sus posibilidades.

A Pere, la situación de pobreza que encontramos le recordaba un libro que había leído hacía ya un tiempo, cuyo título era La pobreza de los ricos. Esos ricos son personas que tienen muchas cosas a quienes, sin embargo, con frecuencia les faltan valores im-

portantes; mientras que los pobres tienen poco, o nada, y, en cambio, su espiritualidad los hace fuertes, cuando no felices.

Suponíamos, ilusos de nosotros –ahora lo puedo decir–, que nuestro gran esfuerzo por aportar nuestro granito de arena serviría para dar algo a esas personas y, seguramente, evitaría que algunas de ellas sufrieran consecuencias más graves en sus enfermedades o su pobreza. Ahora veo claro que cada uno de nosotros volvería a su casa contento y agradecido por lo afortunados que somos de disfrutar de una buena salud y de hospitales, de tener una familia, de tener acceso a agua corriente para poder ducharnos, de estar amparados por una Seguridad Social, de encontrar tres veces al día un plato de comida más que suficiente en la mesa, una cama… Son estas cosas que damos por sentadas porque, pensamos, son normales para todos los seres humanos, a la par que olvidamos la cruda realidad del 80% de los seres humanos que habitan en este mundo en condiciones muy distintas a las nuestras. Y nosotros tan solo nos fijamos en la pelusilla que nos afea el ombligo y, a menudo, pensamos que es lo único importante sobre la faz de la tierra, según comentario de Pere Llorca.

Algo nos llamó la atención: los niños de Haití llegan a la consulta del médico limpios y aseados. Parecía mentira que los miembros de aquellas dos mil quinientas familias que vivían hacinadas las

Algo nos llamó la atención: los niños de Haití llegan a la consulta del médico limpios y aseados.

Recuerdo una madre que le daba agua con un caramelo disuelto a su hijo. unas junto a las otras, cobijadas bajo telas, sábanas y algún que otro toldo, pudieran llegar a la clínica lavados y con la ropa limpia. Las catorce mil personas que se amontonaban en el campus de la Universidad Adventista de Haití, apenas sí disponían de tres puntos de suministro de agua y cuatro letrinas comunitarias. Toda la zona era un área polvorienta en la que se acumulaban los restos de plástico y de papel.

Cuando venían a la consulta con sus hijos, todas las madres nos daban el mismo diagnóstico: gripe. Nosotros teníamos que desentrañar el «misterio» basándonos en los síntomas y llegábamos al diagnóstico de resfriado de vías respiratorias superiores, diarrea y vómitos. También teníamos que enfrentarnos a casos de anorexia que, la mayoría de las veces era difícil de discernir si se debía a la falta de apetito o de pocos alimentos disponibles. Recuerdo una madre que le daba agua con un caramelo disuelto a su hijo; no producía suficiente leche para criarlo y eso costaba menos que la fórmula específica de lactancia con biberón, todo un «lujo» que no podía pagar.

Por fortuna, cuando insistíamos un poco más en la historia clínica, el vómito había sido dos días atrás y la diarrea solo se había

producido en las últimas tres deposiciones. Aunque luego nos dábamos cuenta de que el niño tenía fiebre, que en la auscultación oíamos crepitantes de neumonía o que el estado de desnutrición y deshidratación de algunos de ellos era importante. Eso nos obligaba a tener vigilado al paciente varias horas en el centro de salud, a veces con sonda nasogástrica, con lo que conseguíamos paliar los vómitos y rehidratarlos.

El problema mayoritario, general diría yo, eran las afecciones dermatológicas: sarna, tiña, piodermitis, abscesos micóticos, celulitis… signos evidentes de la poca higiene que se puede practicar en esos ambientes. Cuando llegamos, todavía eran frecuentes las curas de las heridas por aplastamiento o fracturas abiertas causados por los derrumbamientos. En la mayoría de los casos, la cicatrización se iba produciendo sin más novedad. Pero los menos afortunados, los pacientes que presentaban un muñón del miembro parcialmente amputado requerían un gran trabajo de cirugía reparadora del que, al parecer, una ONG europea se ocupaba, aunque el resultado de su intento no fuera muy exitoso.

Pocas veces una urgencia me impresionó tanto como la que viví cierta mañana en que, ya casi al final de la consulta, con pocas ma-

Cuando llegamos, todavía eran frecuentes las curas de las heridas por aplastamiento o fracturas abiertas causados por los derrumbamientos.

No es habitual ver albinos entre la población de color porque suelen esconderlos. La superstición los mueve a pensar que la familia es víctima de una maldición. dres esperando pacientes la medicación y la explicación en criollo haitiano de cómo administrarla, de repente, entraron en tromba una madre con un niño en brazos y dos acompañantes. Su tez era negra, como la mayoría, pero quizá más oscura de lo habitual, y llevaba en brazos a un niño blanco, gordo, de unos tres años, en estado postictal tras una convulsión asociada a la fiebre. No tuve que hacer gran cosa más que comprobar que la crisis ya había pasado, que estaba bien, y prescribí antitérmico al tiempo que redactaba una nota para que, si fuera posible, en un futuro no muy lejano, se pudiera investigar una posible epilepsia.

Era un inmenso contraste. En el agobio de la vorágine llegué a creer que se trataba de una asistenta que traía en volandas al hijo de sus señores. Pero no, ella era la madre y el niño blanco de piel clara y pelo casi transparente era su hijo albino. Había visto fotos de albinos de raza negra pero, a pesar de haber pasado varios meses de trabajos sanitarios en el África subsahariana, nunca había tratado a alguno en persona. Aquel de la consulta del campo de refugiados de Haití era el primero y la sensación fue desconcertante. No es habitual ver albinos entre la población de color porque suelen esconderlos. La superstición los mueve a pensar que la familia es víctima de una maldición.

En el número de febrero de ese mismo año de la revista Valencia médica, publicada por el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, aparecía una entrevista de nuestro compañero Paco Andrés, secretario de la Junta Presidencial:

«Francisco Andrés es uno de tantos médicos españoles que, sin pensárselo dos veces, dejó su rutina del primer mundo para ayudar a reparar algunos de los daños ocasionados por el atroz terremoto ocurrido en Haití. De la mano de la ONG ADRA (con la que el pediatra ya viajó, años atrás, a Honduras), otro contingente de profesionales de la medicina valencianos se embarcó en esta aventura solidaria con destino a Carrefour, al lado oeste de Puerto Príncipe. El tiempo apremia en la isla, todavía resquebrajada, y la comunicación con Andrés no ha podido ser todo

lo fluida que hubiéramos querido para la elaboración de este reportaje. La pobre situación de las comunicaciones haitianas y el desfase horario no han sido obstáculo para que Francisco nos cuente, de primera mano, las sensaciones que tiene al recorrer la zona devastada: “La verdad es que todo este país está destruido, no ha quedado casi nada en pie. Las carreteras tienen unos agujeros enormes; hay edificios de varias plantas por el suelo, manzanas enteras hechas escombros; el Hospital Adventista que está a nuestro lado está casi la mitad caído y los enfermos, que están en tiendas de campaña en los jardines de alrededor, son transportados en brazos”. El pediatra no duda al definir la situación como “un verdadero caos”. »El Vicesecretario del Colegio de Médicos reafirma la situación: “La medicina de urgencia prácticamente ha acabado; de hecho, hay algunos equipos que ya están volviendo a sus respectivos países. Los servicios que se han hecho cargo de los hospitales están recibiendo sus relevos y ahora se precisa asistencia médica para gente sin recursos, comida y necesidades sanitarias básicas”. »Tengamos en cuenta que, según datos oficiales, Puerto Príncipe era una ciudad muy congestionada, con bastante población y unas infraestructuras relativamente pobres antes del terremoto y que la mitad de los 3,5 millones de habitantes de la urbe ya estaban viviendo en los suburbios. El sistema público del país, poco funcional antes de este desastre, no es capaz de hacer frente a una emergencia de esta magnitud. “El apoyo internacional y el de las organizaciones no gubernamentales es necesario; sin ayuda”, asegura Francisco Andrés, “este país por sí solo no puede salir adelante”. Y es que, según informa Cruz Roja, “el terremoto no ha hecho más que agravar la crisis alimentaria y de infraestructuras que ya existía previamente. El precio de los alimentos ha subido, los enfermos no reciben tratamientos por falta de fármacos o desinformación a la hora de tomarlos y el agua potable no llega a toda la población”. Unos

El sistema público del país, poco funcional antes de este desastre, no es capaz de hacer frente a una emergencia de esta magnitud.

Las patologías suelen ser leves; pero, también todos los días, surge algún caso grave que puede poner en riesgo la vida del paciente. contratiempos que pueden ir a más con la llegada de las primeras e inminentes lluvias. »De todos modos, por lo que nos cuenta Andrés, la predisposición internacional en la ayuda desde allí se observa de manera bastante organizada: “Aquí todo está dirigido por la ONU; de hecho, hay una reunión todos los días para coordinar las ayudas y las ONG, además, se ayudan mutuamente”. »Historias como la de la otra tarde, no las olvidará nunca: “Volvía solo a pie al campamento, cuando al doblar una esquina, salió un niño, todo ojos, y en correcto francés me dijo: ‘Blanc, je n´ai pas mangé, j´ai faim’ (“Oye, blanco. No he comido nada. Tengo hambre”). Saqué una barrita energética de chocolate, de las que siempre llevamos encima, me senté con él en unos escombros y la compartimos.»

Concluye el artículo de la revista del Colegio de Médicos de Valencia.

Y cada día, en buena medida, la historia se repite. Las patologías suelen ser leves; pero, también todos los días, surge algún caso grave que puede poner en riesgo la vida del paciente. Como el de aquella niña con fiebre, decaimiento, algún dolor errático y sin ningún síntoma evidente que pudiera darnos alguna orientación a la hora de diagnosticar su enfermedad, a la que prescribí paracetamol, pero que, ante mi duda en el diagnóstico, la intuición me llevó a hacer que regresara a la mañana siguiente. Los síntomas apenas habían variado, excepto un ligero aumento de la cefalea y del decaimiento. La pregunta insinuante de la enfermera me dio la orientación para confirmar su enfermedad con la prueba que mandé realizar en el hospital próximo. Era un caso de malaria. En Haití es de tipo Falciparum, sensible a la cloroquina. Tres días más tarde aquella niña sonreía llena de vida.

Derivábamos los enfermos más graves al Hospital Adventista de Haití, en Carrefour, situado a escasos metros de donde trabajábamos nosotros, que estaba tan saturado que, cierto día se

envió a una paciente diabética con la peligrosa cifra de 300 mg/dl de glucosa en sangre que, por cierto, vino y se marchó andando como si nada, y, al cabo de unas horas, volvió para decirnos que no la habían ingresado porque en el hospital no tenían insulina. Mientras todavía estaba allí tuve ocasión de leer un artículo publicado en El nacionalismo por Josep F. Mària, en el que describía lo que algunos de nosotros presentíamos en esos momentos: «Creo que la primera respuesta a todos estos gritos es el silencio. Callar, no buscar razones. No hay palabras, no hay lógica, no hay Dios que explique el dolor y el sufrimiento. Pero el silencio de las palabras abre paso al corazón. Es el sentimiento de la compasión, en su más alto significado: “padecer con el que padece”. Si seguimos escuchando a este huésped interior, el corazón nos soplará algo así como: “¿Y qué puedes hacer tú?” Al poco ya estaremos manos a la obra. El espíritu de la solidaridad

Cierto día se envió a una paciente diabética con la peligrosa cifra de 300 mg/dl de glucosa en sangre que, por cierto, vino y se marchó andando.

La tarea era titánica. La nuestra era una discretísima ayuda clínica y un pequeño apoyo moral. estará habitando en nosotros, motivándonos, transformándonos. Así, pasaremos a formar parte del grupo de locos y locas que van haciendo de la solidaridad su estilo de vida. En este colectivo descubriremos de todo: ateos, agnósticos y creyentes de diversas religiones, gozaremos con sus testimonios, y quizás compartiremos nuestras motivaciones.»

La tarea era titánica. La nuestra era una discretísima ayuda clínica y un pequeño apoyo moral. Todavía faltaba muchísimo para que la sanidad de Haití fuera reasumiendo las funciones asistenciales. Por aquel entonces, la organización dependía de la labor benévola de las distintas ONG de muchos países que habían desplazado sus cooperantes y no se sabía hasta cuándo duraría la situación.

El viernes 12 de enero, en el periódico gratuito Qué!, apareció el siguiente artículo: «Haití teme ahora a la lluvia. Un mes después de la tragedia que enterró Haití bajo los escombros, las organizaciones internacionales temen un segundo drama con la llegada de la estación de las lluvias. “El primer chaparrón sorprendió ayer a los supervivientes que duermen en campos de refugiados. El país caribeño cuenta ya 217.000 muertos y la situación empeorará en unas seis semanas, con lluvias torrenciales, inundaciones, y deslizamientos de terrenos”, explica un portavoz de Cruz Roja. “Los canales de drenaje están bloqueados con basura y escombros. »La ayuda internacional se revela más necesaria que nunca. España ha recaudado 72 millones de euros, que han permitido llevar a cabo labores de abastecimiento de agua y alimentos, atención sanitaria, provisión de alojamiento y apoyo en los campos de personas desplazadas, así como atención psicosocial. De cara al futuro la ayuda española se centrará en poner en marcha proyectos de infraestructura, educación, salud, atención psicológica y producción de alimentos”, explica la Coordinadora de ONGD de España. El seísmo afectó a tres millones de personas, de las que más de la mitad son niños. Los primeros esfuerzos se encaminaron a dotar a los supervivientes de un techo y a rea-

grupar a las familias. A pesar de los esfuerzos, la Policía haitiana detuvo a 10 estadounidenses que pretendían secuestrar a 33 menores.»

Puerto Príncipe estaba tomada por las fuerzas extranjeras. No podía ser de otra manera porque eran las únicas que se podían hacer cargo del trabajo. Allí estaban los omnipresentes marines de los EE.UU., soldados de las Naciones Unidas procedentes de una veintena de países –incluidas la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas– y no menos de treinta ONG, la mayoría con cooperantes de distintas nacionalidades.

Era imposible que pasásemos desapercibidos porque, dadas las distancias entre el lugar de trabajo y el alojamiento, además de un íntimo temor ante algún grupo de lugareños de aspecto inquietante, muchas mañanas los viajes se realizaban en la caja de una pick-up entre saltos ocasionados por los baches del asfalto agrietado. También se nos identificaba por los logotipos adheridos a la carrocería del vehículo o por las camisetas y los chalecos típicos de los cooperantes. Así pues, era habitual que nos cruzásemos con grupos y vehículos de Médicos sin Fronteras, Save the Children, Medicus Mundi, UNICEF y otras organizaciones por el estilo, además de sanitarios desplazados bajo siglas desconocidas para mí desde Canadá, Alemania, Portugal y Tailandia, entre otros.

En el Hospital Universitario de la ciudad, gestionado y vigilado por una compañía de marines norteamericanos, la actividad sanitaria era muy importante de modo que, a excepción de un par de alas del edificio que parecían consistentes, donde ejercía sus tareas un grupo de cirujanos de Médécins du Monde, de Francia, se dispuso el resto de las camas en el interior de carpas y tiendas al aire libre.

En aquel mismo hospital operaba un grupo de Bomberos Unidos que, además de encargarse de la potabilización del agua con una aparatosa, aunque eficaz, instalación en la que no faltaban los posters de Caja Madrid y del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se encargaba, por medio de una sección sanitaria de su propia

Puerto Príncipe estaba tomada por las fuerzas extranjeras. No podía ser de otra manera porque eran las únicas que se podían hacer cargo del trabajo.

El aspecto general de la zona hospitalaria era el de un gran campamento militar levantado alrededor de los edificios de los distintos sectores. ONG, del control postoperatorio y las curas a enfermos ubicados en otras dos grandes tiendas, a la vez que prestaban asistencia en el Colegio de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl en la búsqueda de heridos que hubiesen quedado sepultados bajo los escombros.

El aspecto general de la zona hospitalaria era el de un gran campamento militar levantado alrededor de los edificios de los distintos sectores. No faltaba detalle: incluso había un aparcamiento para tanquetas y los anchos carros de combate protagonistas de la guerra del desierto.

Destacaban tres grandes tiendas donadas por la Cruz Roja Suiza que albergaban a casi un centenar de lactantes y niños en edad preescolar en tratamiento por deshidratación o desnutrición aguda. A todos se les había practicado una perfusión endovenosa o se les había instalado una sonda nasogástrica. En el caso de estos últimos, el eterno acompañante era un familiar que, jeringa en ristre, trataba insistentemente de alimentar al pequeño. A los niños afectados por desnutrición severa, delatada por piernas hinchadas o un perímetro del brazo inferior a los once centímetros, se les administraban fórmulas lácticas terapéuticas estandarizadas.

Algo que todos solemos tener en mente pero que, a veces, con demasiada frecuencia diría yo, olvidamos es el respeto del derecho del paciente a la intimidad y a la propia imagen que, en el caso de los niños, tiene que ser, si cabe, aún más estricto. Y aquí tengo que entonar un mea culpa rigurosísimo. Me explico: en aquel hospital de campaña la visión de los niños tendidos en las camas alineadas, con un gotero o un familiar administrándoles líquidos era todo un reportaje. Casi instantáneamente, como si se nos hubiera disparado un resorte, echamos mano de las cámaras fotográficas y empezamos a tomar fotografías. La reprimenda que nos propinó una joven médico suiza fue de las que hacen historia, épica, de modo que nos obligó a pedir permiso a los acompañantes y a prometer que, caso de publicar de algún modo u otro esas fotografías, la cara del niño no sería identificable.

Cuando llegamos a la ciudad, el paisaje nos recordó las imágenes de Bagdad tras los bombardeos: anchas avenidas con edificios derruidos a ambos lados y los vehículos de las patrullas de los marines norteamericanos controlando un tráfico escaso, aunque caótico. Circular por la izquierda, pasar al lado contrario de un seto separador para ir en sentido contrario, sortear los baches que dirigían los vehículos hacia las aceras casi dentro de una casa derrumbada, o tratar de adelantar a los lentos vehículos que nos precedían metiéndonos en un riachuelo urbano de aguas no muy limpias que discurría por el centro de la calle eran los ingredientes que añadían sal y pimienta al peligroso rally en que se habían convertido los desplazamientos.

Tres semanas después, aquellos soldados pertrechados para la guerra, con un fusil ametrallador siempre colgando del hombro con independencia de que estuviesen manejando una excavadora, aparecían más ligeros de ropa, incluso sin armas, tomando fotos de los lugares más representativos del terremoto. Me viene a la mente el recuerdo de un grupo con un simpático soldado

Adelantar a los lentos vehículos que nos precedían metiéndonos en un riachuelo urbano de aguas no muy limpias que discurría por el centro de la calle eran los ingredientes que añadían sal y pimienta al peligroso rally en que se habían convertido los desplazamientos.

Las réplicas del seísmo no cesaban. Una de ellas nos zarandeó la cama hasta despertarnos. Con el miedo esbozado en el rostro y tal como íbamos, en pijama, salimos corriendo al patio del hostal. hispano que, a la pregunta de si tenía calor, ni corto ni perezoso, se quitó el uniforme de camuflaje compuesto a partes iguales de nailon y algodón para que lo pudiésemos comprobar por nosotros mismos, descubriendo que, colgando del cinto, llevaba una pistola de dimensiones considerables. Es que lo cortés no quita lo valiente…

Las réplicas del seísmo no cesaban. Una de ellas nos zarandeó la cama hasta despertarnos. Con el miedo esbozado en el rostro y tal como íbamos, en pijama, salimos corriendo al patio del hostal. No se trataba de temblores importantes, pero seguían provocando muertes ya que no era nada extraño que algunos edificios afectados terminasen de caer y aplastasen a quien estuviera debajo.

El calor y la humedad eran tan intensos que se sudaba tanto que –pido perdón por el dato escatológico– casi nadie del grupo tenía necesidad de acudir al excusado para orinar. Otras necesidades compensaban el hecho: a excepción de la que padeció la más joven del grupo, ninguna de las diarreas llegó a ser grave.

Por otra parte, a medida que transcurrían los días de nuestra estancia en el centro sanitario que habíamos montado, se fueron reduciendo los casos de lesiones de carácter traumatológico. Asimismo, las curas quirúrgicas cicatrizaban y la periodicidad de los controles se alargó a dos o tres semanas. Así las cosas, Monti era cada vez menos necesario y, dado que en el hospital de Valencia se precisaba su presencia como Jefe Clínico de Cirugía Ortopédica, decidió regresar a España antes que el resto del grupo. Los trámites para el cambio de la fecha del vuelo fueron un poco complicados, pero Joan, con su buena labor logística, los resolvió.

Coincidió que, desde hacía tiempo, Gonzalo tenía ya previsto impartir un curso práctico de cirugía ginecológica en el hospital que la Fundación Vicente Ferrer tiene en la India. Así que traumatólogo y ginecólogo nos dejaron con el corazón atenazado por el dolor; sobre todo Gonzalo, que se apartaba de Isabel, su esposa, quien quedó en Haití con el resto del grupo.

Cansados, pero contentos por la buena labor sanitaria realizada, tomaron juntos el vuelo a España y, con tan solo un día de descanso, se incorporaron a sus respectivos puestos: Cosme en el hospital y Gonzalo en la India.

Para qué negarlo, el futuro de Haití se veía complicado y pesimista. A más de un mes de la sacudida, ya acostumbrados a los escombros y alejándose en el tiempo el recuerdo de los sepultados, el día a día seguía de forma mecánica, sin que nadie llegase a pensar que hubiese alguna esperanza. La principal preocupación era conseguir un buen puesto en las interminables colas de gente apretujada que quería conseguir lo que quisiera que se ofreciese gratis: comida, agua, una linterna, un toldo para cubrirse, una vacuna, asistencia sanitaria… y siempre bajo el control y la disciplina, incluso física, de algún guardia de seguridad, de la policía haitiana –carente de todo poder– o de los soldados de las Naciones Unidas o los marines norteamericanos. Cuando el reparto de alimentos se demoraba se producía algún que otro conato de tumulto o alguna amenaza como la que, en cierta ocasión, de noche, recibió el cocinero y guardián de

Cuando el reparto de alimentos se demoraba se producía algún que otro conato de tumulto.

Así las cosas, en las tiendas de la ciudad, el precio de la leche rondaba el medio euro por litro. los víveres de los cooperantes. Esporádicamente, algún que otro tiro al aire bastaba para restaurar rápidamente el orden.

La población se preparaba para sobrevivir y, como suele suceder, los más fuertes acababan imponiéndose. Los trabajos de reconstrucción empezaron en un 10% de Puerto Príncipe. Se volvía a levantar algún muro, alguna parcela se cerraba con rudimentarias vallas de madera y empezaba a proliferar el comercio con algo de alimentos en precarios tenderetes. Los más preparados se ofrecían como intérpretes y, allí donde hubiera una ONG extranjera, pululaban los más avispados tratando de obtener algún beneficio a cambio de la ayuda que pudieran ofrecer para facilitar las labores humanitarias, aunque solo fuera comida y alguna pequeña aportación económica.

De por sí, la economía haitiana era muy precaria (de hecho, era el país más pobre de todo el continente americano) por lo que, tras el cataclismo, sería muy difícil de remontar. Por ejemplo, una enfermera diplomada ganaba al mes 10.000 gourdes y, puesto que, al cambio, la paridad del dólar estadounidense estaba en 40 gourdes, eso significaba que un título universitario solo permitía un sueldo de poco más de 200 €. Así las cosas, en las tiendas de la ciudad, el precio de la leche rondaba el medio euro por litro, por lo que las enfermeras trabajaban a cambio de la comida del almuerzo.

Se decía que esta vez, la catástrofe golpeó con más fuerza a los ricos. Al parecer, la idea no iba del todo desencaminada. Aunque no es que la muerte se hubiera cebado más en las clases más acomodadas. La explicación es que más del 80% de la población haitiana vivía en casas alquiladas y quienes las perdieron, es decir, sus dueños, eran quienes tenían más capacidad económica. Los pobres seguían siendo pobres; aunque, eso sí, ahora lo eran al aire libre.

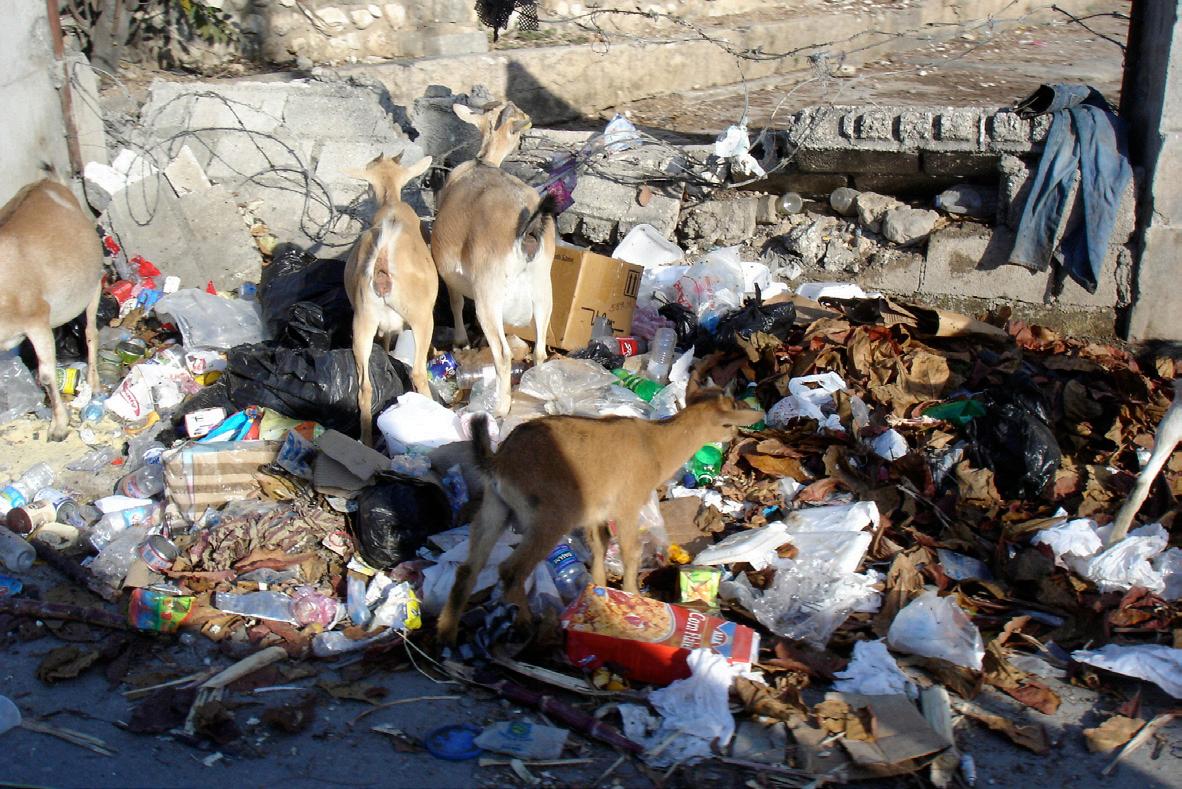

El desastre económico era tal que no acababa de explicarme con qué dinero llegaba la gente a comprar lo básico. Algunos mercados, hacinados en callejuelas estrechas, con restos de frutas y verduras esparcidos por el suelo, o con separaciones mayores en las calzadas y las aceras de las calles más anchas, daban el color

de la muchedumbre a varias zonas de la ciudad. Allí era posible encontrar pomelos, plátanos, papayas, mangos, aguacates, un pan blanco y esponjoso como de molde pequeño, caña de azúcar ya pelada… también carne y algo de pescado, ambos sumidos en un enjambre de moscas que nadie se preocupaba de espantar porque la creencia es que, el hecho de que los insectos acudan a los alimentos expuestos es señal de que estos son frescos y están en buenas condiciones. No podemos cerrar este inciso referido a las particularidades higiénicas sin hablar de una de las pocas industrias del país: las bolsas de plástico de apenas la capacidad de un vaso grande que tapizan el suelo de las calles. Son tan abundantes que es casi imposible dar un paso sin pisar una. Aparentemente, la única fuente de ingresos era la llegada de dinero procedente del extranjero. Resultado, de nuevo, largas colas en las oficinas donde se recibía. Una de las medidas destinadas a incentivar la recogida de residuos y el mantenimiento de un mínimo grado de limpieza de la vía pública era que quienes formaban parte de las brigadas de limpieza recibían cinco dólares al día a cambio de una jornada de diez horas. Los tales, pertrechados con escobas y palas, iban acumulando la basura en montones en los que los perros, las gallinas, algunas cabras y los cerdos, que

El desastre económico era tal que no acababa de explicarme con qué dinero llegaba la gente a comprar lo básico.

Iban acumulando la basura en montones en los que los perros, las gallinas, algunas cabras y los cerdos, que rondaban libres, rebuscaban algo de comida.

rondaban libres, rebuscaban algo de comida antes de que, de vez en cuando, alguien cargara toda aquella suciedad en algún camión que probablemente, a tenor de los aromáticos humos perfumados con el resultado de su incineración que nos llegaban con frecuencia, la llevaría a algún estercolero no muy alejado.

Las reuniones de comités de la ONU, de la UNICEF, de la FAO, de países colaboradores, de ONG motivadas por todo tipo de buenas intenciones estaban a la orden del día. Sin embargo, el resultado de tanto diálogo no acababa de definirse en beneficio de los afectados. Es más, no parecía que los cupones que algunas entidades entregaban para canjearlos por comida fuesen a durar muchos días. Y una población hambrienta puede ser muy peligrosa.

Por su parte, la situación sanitaria seguía dependiendo exclusivamente de la ayuda exterior. En una visita a un hospital que apenas había sufrido los efectos devastadores del terremoto pudimos comprobar que el personal sanitario que atendía a los pacientes era exclusivamente de procedencia extranjera y hablaba en inglés. La mayoría de los enfermos graves se acumulaba por los pasillos, ocupando camastros, los más afortunados, y colchonetas. Otro de los problemas más acuciantes era cómo mantener en alto las bol-

sas y los recipientes de los medicamentos administrados por vía endovenosa. La escasez de material obligó agudizar el ingenio; de manera que un clavo en el marco de una puerta parecía el colmo de la tecnología punta. Asimismo, la aglomeración y, de nuevo, la falta de recursos materiales obligaba a cubrir las necesidades fisiológicas más urgentes prescindiendo de cualquier remilgo o atisbo de pudor, por lo que era frecuente ver a alguien en cuclillas aliviándose delante de todos.

El parque y los jardines que rodeaban el hospital estaban ocupados por centenares de tiendas de procedencia variada en las que se cobijaban los enfermos y sus familiares medio controlados por sanitarios que disponían de unas precarísimas historias clínicas que iban pasando de grupo sanitario en grupo sanitario que, dicho sea de paso, no solían permanecer más de una semana. Y, aunque aquella labor médica era encomiable, no dejaba de ser poco el tiempo que se quedaba cada equipo; con lo que llegaban y, tras un brevísimo tiempo de adaptación, iniciaban el trabajo, se tomaban unas fotos y, visto y no visto, partían de regreso a sus respectivos países.

Recuerdo que, en el año 1957, Valencia, mi ciudad, fue víctima de una gran riada. Ahora comparo la gran cantidad de tractores

En contraste, con cierta frecuencia se veían grupos de hombres buscando entre los escombros algún utensilio doméstico que pudiese ser de utilidad.

Una mañana, al llegar a la consulta, nos sorprendió ver que habían levantado una gran carpa azul junto a nuestras instalaciones. inmensos, excavadoras y camiones que retiraban y movían el lodo que cubrió aquellas calles con la ausencia casi absoluta de maquinaria pesada que en Haití habría podido desescombrar los miles de edificios que se habían venido abajo. En nuestro paso diario por Puerto Príncipe siguiendo largos recorridos, solo en tres ocasiones vimos una excavadora realizando su trabajo. En contraste, con cierta frecuencia se veían grupos de hombres buscando entre los escombros algún utensilio doméstico que pudiese ser de utilidad.

Qué plan se había previsto para reconstruir la ciudad o reubicar a los centenares de miles de ciudadanos que malvivían bajo las lonas era toda una incógnita. Brillaba por su ausencia. En contraste, todavía no habían cesado los bombardeos de Irak y las multinacionales de las potencias mundiales se repartían el territorio para la reconstrucción. Aquí todavía estaba pendiente de definir quién, cómo y cuándo se iniciaría la labor. ¿Será porque en Haití no hay petróleo?

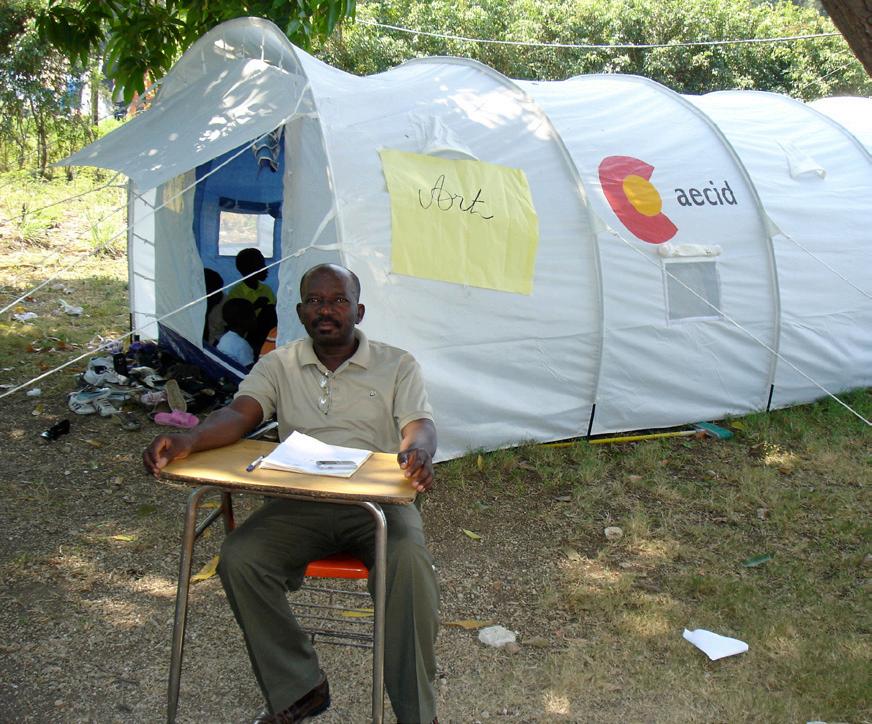

Una mañana, al llegar a la consulta, nos sorprendió ver que habían levantado una gran carpa azul junto a nuestras instalaciones. Era material aportado por UNICEF con el fin de dar clases a los niños. Pocos días después era curioso ver, sentados en el linóleo también azul a una veintena de niños teñidos por el tono azul de la cubierta, empequeñecidos por la enormidad del espacio y sin sillas ni pupitres, atentos a los relatos y a las manualidades que su maestra, de pie, les iba enseñando.

Allí María Dolores cumplió el encargo que su hermana Mercedes le hizo de recoger dibujos infantiles que permitieran estudiar el impacto que el terremoto y sus terribles consecuencias hubieran dejado en sus recuerdos. Se les proporcionó hojas de papel en blanco y lápices de colores y, sin que mediara ningún comentario ni insinuación, se les propuso que, libremente, dibujaran lo que les apeteciera sobre el recuerdo de la catástrofe.

Es muy curioso y revelador ver cómo han sobrevivido los niños, incluso desde el punto de vista psicológico, a la terrible experiencia del terremoto. En general, sus dibujos denotan que han superado

la fase más intensa del trauma vivido, así como la influencia que ha ejercido en su personalidad. Aunque es evidente que algo ha cambiado en sus vidas. A psicólogos y pedagogos corresponde evaluar el alcance de la profundidad del impacto.

Transcurrido un mes después del seísmo, ya cuando preparábamos el petate para el regreso, con la conciencia medio tranquila por la labor realizada, una tarde nos reunimos para hacer un pequeño balance del trabajo llevado a cabo en Puerto Príncipe. Desde el punto de vista sanitario, habíamos resuelto muchos problemas. Más de veinticuatro días de labor incesante, un mínimo de ocho horas al día, ocho sanitarios, a los que es preciso añadir una docena de haitianos asociados al trabajo del grupo, dan mucho de sí. Calculamos que habíamos hecho unas tres mil asistencias médicas, algunas de ellas de gravedad que nos obligaron a derivar al hospital, aunque nosotros pudimos resolver y controlar la mayoría.

Sin embargo, aquella no era la única faceta de nuestra actividad. Nuestro grupo representaba a una ONG de base religiosa por lo que, unos más y otros menos, según la personalidad de cada uno, tratamos de acompañar con un sentimiento humanitario nuestro quehacer diario y, ya fuera durante el propio acto asistencial sanitario o en otro momento, nos esforzamos por comprender

Allí María Dolores cumplió el encargo que su hermana Mercedes le hizo de recoger dibujos infantiles que permitieran estudiar el impacto que el terremoto y sus terribles consecuencias hubieran dejado en sus recuerdos.

Aunque no consiguiésemos entenderlos del todo; la interacción con los niños fue gracias a los juegos, las risas y el fútbol.

y ayudar psicológicamente a aquel pueblo tan castigado que tanto agradecía que lo escuchásemos con atención aunque no consiguiésemos entenderlos del todo; o la interacción con los niños gracias a los juegos, las risas y el fútbol.

Justo en aquellos últimos días ocurrió lo que casi se podría calificar de milagro en el que pudimos colaborar. Por fin, transcurrido ya más de un mes de la catástrofe y gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Sanidad de Haití, la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, se organizó una campaña

de vacunación que cubriría a 140.000 personas entre las que se incluía el asentamiento de refugiados al que prestábamos nuestros servicios. Se movilizó a más de cien personas para que la campaña se pudiera cerrar en una semana. Allí estaban nuestras enfermeras auxiliares haitianas, con sus flamantes uniformes de voluntario de la Cruz Roja Haitiana, orgullosas de su trabajo oficial. Con la vista puesta a evitar posibles epidemias, se vacunó de lo más imprescindible: sarampión, difteria y tétanos. Al mismo tiempo se aprovechó para administrar a los niños una dosis de

Quedamos con la esperanza de que esa llamada a la solidaridad en una situación de emergencia como aquella sería contestada.

Es tan importante el médico que está allí como el cocinero que le hace la comida, quien conduce el vehículo que los lleva por el país o quien da cinco euros a una ONG. Todo son granitos de arena que suman. vitamina A y tratamientos antiparasitarios que, como pediatras, Paco Andrés y quien suscribe, agradecimos desde el fondo del corazón.

El 28 de febrero fue el último día que nuestro grupo sanitario de ADRA España pasó consulta. Viendo la importante labor clínica y social que se estaba llevando a cabo, habiendo hecho un gran esfuerzo en la organización de la infraestructura del centro de salud, habría sido muy conveniente que otro grupo de características similares y con la posibilidad de comunicarse en francés con los intérpretes de criollo haitiano, única lengua que hablaba la inmensa mayoría de la población, tomara el relevo en las tareas de ayuda humanitaria. Por tanto, solicitamos la solidaridad de cualquiera de los grupos sanitarios de ADRA que se pudiese conseguir la continuidad de la labor iniciada y tan necesaria por aquel entonces en Haití.

Huelga decir que estaríamos encantados de atender a cualquier grupo que estuviera dispuesto a continuar la tarea para indicarle los tipos de patologías y la medicación de que se disponía, gran parte de la cual quedaría allí para llevar a cabo una terapéutica adecuada. Quedamos con la esperanza de que esa llamada a la solidaridad en una situación de emergencia como aquella sería contestada.

Ya de regreso a España, en el mismo aeropuerto de Santo Domingo, Pere Llorca contestaba vía Skype a las preguntas del periodista de Elmeu3cat24:

—¿Cómo viven los haitianos la desgracia? —La mayoría de la gente duerme bajo las estrellas, tapándose con una sábana o un toldo. Antes de ir a dormir o al despertarse siempre cantaban en acción de gracias por seguir vivos. Hay muchos niños y niñas solos, sin familia. Como Vanessa quien, cuando me la encontré, me dijo que no tenía padres. Después de unos días me preguntó: “¿Te puedo llamar ‘papi’?” El corazón me dio un vuelco que intenté controlar. Todo el equipo ha tenido experiencias parecidas. Muchas de las personas que se

han quedado solas no han recibido ayuda psicológica y el golpe emocional ha sido muy fuerte. —El país ha quedado destrozado. Usted que ha vivido allí, ¿cree que se levantará de nuevo? —Es muy complicado. El grado de destrucción es enorme. Si antes del terremoto ya era un país desestructurado, ahora se ha quedado sin gobierno, sin sistema judicial, sin correo, sin ministerios, sin escuela de enfermería (porque se vino abajo y aplastó a más de cuatrocientos jóvenes), etcétera. Cuando estás aquí te das cuenta de que en España somos muy afortunados, que nos quejamos de la crisis, pero no sabemos qué es una crisis de verdad. —¿Y qué es? —Que la gente no tenga agua, ni vendas, ni comida. ¿Sabes qué es pasar tres días sin comer? Yo no. ¿Sabes qué es vivir en mitad de la calle, bajo una tela sujetada con dos cañas, con los camiones pasando a tu lado, con niños pequeños y sin luz? —Si no se ha vivido una situación así, es difícil hacerse una idea… —Es importante que no nos olvidemos de Haití. Hago una llamada a todos. No puede ser que nos cueste tanto dar un 0,7% de todo lo que tenemos y nos sobra. Hay muchas maneras de colaborar y todas son buenas. Es tan importante el médico que está allí como el cocinero que le hace la comida, quien conduce el vehículo que los lleva por el país o quien da cinco euros a una

ONG. Todo son granitos de arena que suman. Concluía Pere.

Es importante que no nos olvidemos de Haití. Hago una llamada a todos. No puede ser que nos cueste tanto dar un 0,7% de todo lo que tenemos y nos sobra.