17 minute read

indígenas: desafios contemporâneos Suzana Primo dos Santos e Claudia Leonor López Garcés

from Direitos indígenas no museu: novos procedimentos para uma nova política: a gestão de acervos....

A coleção etnográfica do Museu Goeldi e os povos indígenas: desafios contemporâneos

Suzana Primo dos Santos* Claudia Leonor López Garcés**

Advertisement

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

A coleção de objetos etnográficos que o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) guarda tem uma trajetória que se funde com a própria criação do museu. No transcurso de 150 anos de história, o Museu Goeldi foi acumulando amadurecimento com relação a suas pesquisas, nos vários ramos do conhecimento que competem às suas coordenações de Ciências Humanas e Biológicas.

Os mais de 14 mil objetos etnográficos hoje guardados na Reserva Técnica Curt Nimuendaju, na área de antropologia, são documentos que contam a história de diversos povos indígenas e populações tradicionais da Amazônia, por meio dos materiais usados na sua confecção, das amarrações, dos tipos e formas e dos usos do objeto, além das relações sociais implícitas e demais informações possíveis que os objetos etnográficos oferecem aos nossos olhares e à pesquisa sobre eles. Uma flecha, por exemplo, é cultura, visto que representa uma sociedade indígena em determinada época. No âmbito do museu, ela se torna uma fonte de informação, desde sua saída do local de origem, onde tem outras conotações e significados, até o espaço das reservas técnicas, onde interagem, principalmente, os olhares museológico e antropológico sobre o objeto. Apesar de muitas coleções no acervo etnográfico apresentarem informação precária, o que permite obter maior informação sobre os objetos, além das leituras especializadas e da pesquisa de campo, é o contato com os povos indígenas e as populações locais que os criaram.

Uma vez incorporados ao acervo, esses objetos adquirem um valor científico e museológico próprio, mas, ao mesmo tempo, contribuem para reconhecer, valorizar e visibilizar o povo que os confeccionou. Nas últimas décadas, o Museu Goeldi tem propiciado espaços de diálogo com os povos indígenas por meio de visitas e oficinas e pela incorporação de uma funcionária do povo Karipuna (uma das autoras deste artigo) no quadro que atua na coleção etnográfica. Essas ações têm facilitado o contato dos povos indígenas com o acervo, viabilizando as próprias pesquisas indígenas, por meio do mergulho no seu passado, em busca de algo já esquecido, ao mesmo tempo que enriquecem as informações sobre os objetos etnográficos e a atuação institucional no seu fazer museológico, pelo diálogo e interação com os conhecimentos indígenas.

O objetivo deste artigo é refletir sobre esses diálogos e interações Museu Goeldi-povos indígenas, mostrando os avanços e os desafios em termos das transformações necessárias que o Museu Goeldi, como instituição científica, deve assumir em prol da adequação às demandas sociais no século XXI.

O acervo etnográfico do Museu Goeldi: história e contexto atual

O interesse em preservar objetos indígenas começou século XIX, com a criação da Sociedade Filomática, em 1866, cujo objetivo principal era “manter um museu de história natural e de artefatos indígenas” (Sanjad, 2010). Os objetos adquiridos pelos naturalistas da época, entre eles Domingo Soares Ferreira Pena, médico fundador do Museu, e o geógrafo francês Henri Coudreau (1896), contribuíram para formar

as incipientes coleções (Van Velthem et al., 2004; Crispino et al., 2006). Assim formou-se uma coleção conjunta de objetos arqueológicos e etnográficos para ser mostrada ao público visitante, pois nessa época a instituição não contava com pesquisadores especialistas nas áreas das ciências humanas.

No início do século XX, com o incentivo do zoólogo suíço Emílio Goeldi na direção, foram adquiridas outras importantes coleções, tais como uma coleção de objetos Ka’apor adquirida em 1900 – isto é, 27 anos antes do contato oficial desse povo efetuado pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), sendo a mais antiga entre todas as coleções de objetos desse povo que hoje se encontram nos museus do mundo, e também a coleção de objetos dos Irã Amrã, comprada por Emílio Goeldi a um grupo de indígenas desse povo de língua Jê, hoje considerado extinto, que visitou o Museu em 1902, acompanhado por Frei Gil de Villanova, quem intermediou a compra para apoiar a missão de Conceição de Araguaia (Chaves, 2012). Importantes coleções de objetos de povos indígenas da região do Rio Negro e, em menor proporção, de regiões que hoje pertencem à Amazônia colombiana, coletadas pelo etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg (1995) nas suas viagens (1903-1905), também fazem parte do acervo etnográfico do Museu Goeldi e até hoje estão intactas.

Foi Curt Nimuendaju quem catalogou os objetos em 1921, e depois Eduardo Galvão, na década de 1950, classificou o acervo por “áreas culturais indígenas” (Van Velthem et al., 2004). No início do século XXI, com a construção do novo espaço da Reserva Técnica e mudança para o campus de pesquisa, em 2003, o acervo etnográfico do Museu Goeldi foi organizado por “categorias artesanais”, seguindo as orientações do Dicionário do Artesanato Indígena, de Berta Ribeiro (1988).

A atual organização e distribuição do acervo por “categorias artesanais” busca priorizar o objetivo museológico da conservação dos objetos, em termos de acondicionamento e organização temática (cerâmica, plumária, trançados, armas, instrumentos musicais, objetos lúdicos etc.), mas, ao mesmo tempo, busca traduzir a complexidade do acervo numa linguagem simples ao olhar do observador. Os armários, gaveteiros e prateleiras comportam os objetos das diversas categorias por tamanho e forma, priorizando também o aproveitamento do espaço.

Seguindo os princípios da conservação preventiva, a reserva técnica que guarda o acervo etnográfico está acondicionada com um sistema de climatização implantado no início do século XXI, tendo como foco o controle da biodeterioração por meio da atividade de fungos e insetos, considerada uma das principais ameaças da coleção etnográfica na época, pois a degradação química e a mecânica não foram consideradas como ameaça naquele momento (Maekawa, 2007).

O sistema de climatização se constitui de ventiladores insufladores e exaustores, e desumidificadores. Projetado para manter a umidade relativa (UR) abaixo de 70%, a temperatura varia conforme o aquecimento e as variações externas. Os ventiladores internos entram em funcionamento quando a UR está inferior na área externa da reserva em relação à parte interna, visando a diminuição de umidade. Quando a UR ultrapassa a faixa de 70%, os desumidificadores são acionados. Atualmente, o valor máximo para o sistema é de 60% de umidade (Vicente, 2014). Dessa maneira, o acervo etnográfico do Museu Goeldi tem conseguido se manter em condições favoráveis perante o controle de pragas e insetos. No momento atual, estão em andamento diversas pesquisas visando dimensionar os impactos do atual sistema de climatização nos diversos tipos de matériasprimas das quais se constituem os objetos (metais, cerâmicas, fibras e penas).

Nos últimos anos, o trabalho da equipe de curadoria do acervo etnográfico tem se desdobrado sobre o processo de inventário e informatização das coleções, por meio do Sistema de Informação das Coleções Etnográficas (Since), ferramenta criada no âmbito do Museu Goeldi (Benchimol et al., 2012) com objetivo de organizar, documentar e facilitar a gestão das importantes coleções de objetos etnográficos guardados no acervo, em sua maior parte elaborados por povos indígenas e populações tradicionais da Amazônia, bem como

disponibilizar ao público informações básicas para consulta on-line. Ainda em processo de implementação, as informações sobre as coleções são disponibilizadas na medida em que vão sendo catalogadas e registradas no sistema, processo mediado em algumas ocasiões por diálogos em oficinas com os povos indígenas e no contexto de diversos projetos de pesquisa. Com o Since, o Museu Goeldi dá mais um passo na sua importante missão de guardar, conservar, documentar e difundir seus acervos, ao mesmo tempo que adquire novos desafios, pois entendemos que a divulgação ampla do registro fotográfico e documental do acervo, ainda que as informações sejam mínimas, gera situações em que é necessário lidar com os direitos de propriedade intelectual coletiva, direitos de personalidade e de proteção dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, fatores que só podem ser conduzidos por meio do diálogo e acordos estabelecidos com os povos artífices dos acervos de cultura material que guardamos.

Diálogos com os povos indígenas

No transcurso do século XXI, a Coleção Etnográfica do Museu Goeldi vem sendo cenário de importantes diálogos com diversos povos indígenas da Amazônia brasileira, por vezes indo além das fronteiras, como tem acontecido no caso do povo Tikuna. Esses encontros, no espaço da reserva técnica, são resultado do trabalho em parceria entre povos indígenas e antropólogos pesquisadores, buscando interagir com as coleções de objetos a fim de elucidar as suas próprias perguntas e inquietações, mas também os interrogantes que surgem no caminho da pesquisa. Prolíferos na geração de novos conhecimentos e na intensificação de emoções, os diálogos contribuem para a documentação das coleções etnográficas, ao mesmo tempo que trazem novos desafios na pesquisa e nas ações museológicas.

Em 2002, a antropóloga Priscila Faulhaber desenvolveu um projeto de pesquisa que colocou em contato os Tikuna da fronteira Brasil-Colômbia com o acervo etnográfico coletado por Curt Nimuendaju, guardado no Museu Goeldi. Os Tikuna discorreram sobre matérias-primas e técnicas de elaboração, lembraram e narraram histórias tradicionais, interpretaram os grafismos das suas máscaras mostrando detalhes importantes da sua cosmologia (Faulhaber, 2003), mas também preservando os conhecimentos que “não podem ser mostrados aos kori” (palavra em Tikuna para os “brancos”). Isso nos fez entender que, de acordo com a visão Tikuna, os diálogos interculturais também têm seus limites, porém, são extremamente profícuos para estudos comparativos, no nível do intercâmbio de conhecimentos entre povos indígenas que habitam em regiões de fronteiras geopolíticas entre Estados nacionais.

Ao longo da sua história sesquicentenária, o Museu Goeldi tem mantido uma relação privilegiada com o povo Mebêngôkre, principalmente com os Kayapó do sul do Pará, pois já no início do século XX recebeu um grupo de indígenas Irã Amrãnh, acompanhado por Frei Gil de Villanova, missionário francês da ordem capuchinha, ocasião em que Emílio Goeldi comprou uma coleção de mais de 600 objetos da cultura material desse povo hoje considerado extinto (Chaves, 2012). Com os Mebêngôkre-Kayapó foram realizadas duas oficinas de reconhecimento do acervo, no contexto de dois projetos de pesquisa. A primeira oficina, denominada “Mebêngôkre-Kayapó: um encontro com os objetos do passado”, efetuada em julho de 2009, contou com a participação de indígenas da aldeia Moikarakô (Terra Indígena Kayapó – TIK).

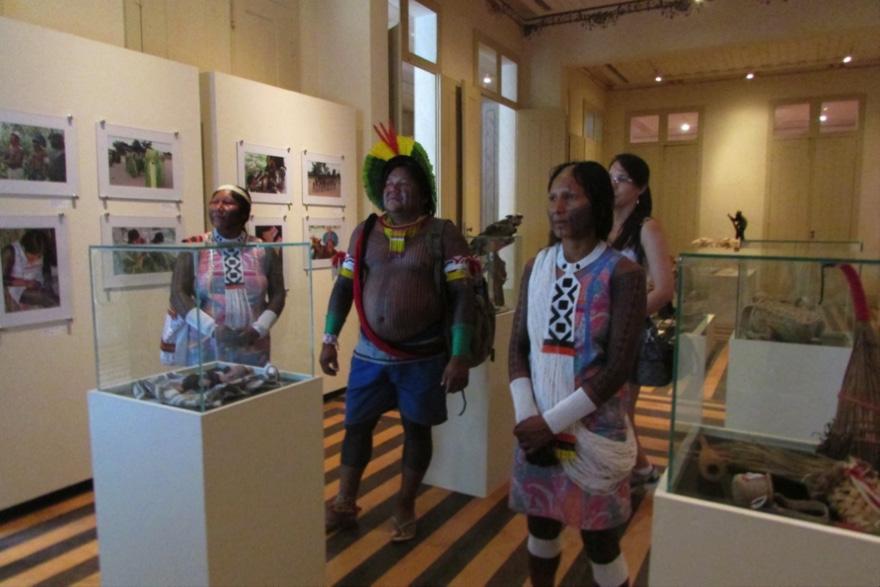

Foto 1 – Oficina realizada com os Kayapó em 2009. Foto: Claudia López.

A segunda oficina contou com a participação de seis líderes Mebêngôkre-Kayapó das aldeias Moikarakô e Kikretum (TIK). Essas duas experiências proporcionaram informações detalhadas sobre matérias-primas, técnicas de elaboração, grafismos e motivos decorativos das coleções de objetos Mebêngôkre-Kayapó e Irã Amrãhn, permitindo identificar continuidades e descontinuidades estilísticas ao longo do tempo; também foram registradas narrativas e cantos associados aos objetos, documentando assim importantes aspectos cosmológicos sobre eles. Por iniciativa dos indígenas, foram reparados alguns objetos, principalmente flechas, e foram elaboradas três máscaras usadas em rituais e festas Mebêngôkre, posteriormente doadas à Coleção Etnográfica do Museu Goeldi. Oficinas semelhantes temos realizado mais recentemente com o povo Ka’apor, a partir das pesquisas colaborativas no contexto do projeto “Compartilhando coleções e conectando histórias: um projeto colaborativo do Museu Nacional de Etnologia, Holanda, e Museu Paraense Emílio Goeldi, Brasil”. As oficinas, além de possibilitar uma primeira aproximação ao mundo das representações indígenas sobre objetos e coleções etnográficas, constituem espaços para identificar procedimentos que precisam ser aprimorados nas ações de curadoria. Por exemplo, identificar objetos que, do ponto de vista indígena, faltam para completar as coleções do Museu Goeldi, assim como os objetos que precisam ser reparados ou substituídos por estarem danificados. Também são espaços para escutar as vozes indígenas sobre as coleções – por exemplo, os Ka’apor sugeriram que nas próximas coleções seja identificado o nome da pessoa que confeccionou o objeto. Dessa maneira abrem-se novos caminhos para efetuar atividades que possam conduzir a uma cogestão das coleções etnográficas com os povos indígenas.

Foto 2 – Máscara Kayapó confeccionada em oficina na Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 2009. Foto: Claudia López. Foto 3 – Oficina com os Ka’apor na Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 2013. Foto: Hugo Camarinha.

Os desafios contemporâneos: à maneira de conclusão

Um olhar crítico da história do Museu Goeldi com relação aos objetos das culturas indígenas que estão sob sua guarda permite observar que nestes 150 anos de formação do acervo etnográfico, até o fim do século XX, predominou uma visão/ atuação centrada nos objetos e distante dos

povos indígenas, artífices desses objetos. Isso ainda se pode perceber pelo fato de a coleção etnográfica estar hoje organizada e classificada por “categorias artesanais”, seguindo as orientações de Berta Ribeiro (1988). Aqui vale a pena mencionar que antes da atual classificação, a coleção etnográfica esteve organizada por “áreas culturais indígenas”, com base nos ensinamentos de Eduardo Galvão, curador do Museu na década de 1950. Essa organização tornava as coleções mais visíveis em termos etnológicos, mostrando o conjunto da cultura material dos povos indígenas das respectivas “áreas culturais” (Norte-Amazônica, Juruá-Purus, Guaporé, TapajósMadeira, Alto-Xingu, Tocantins-Xingu, PindaréGurupi). A atual organização por “categorias artesanais” (Cerâmicas, Trançados, Cordões e Tecidos, Plumárias, Armas, Utensílio de Madeira e Outros Materiais) mostra-se adequada em termos de facilitar ações museológicas de conservação preventiva do acervo, mas invisibiliza a riqueza do conjunto da cultura material de cada povo indígena. Isso traz consequências no encontro das visões disciplinares (antropologia, museologia) e indígenas, olhares que se entrecruzam nas coleções etnográficas, constituindo desafios que devem ser observados.

Nota-se também que se deu maior importância aos colecionistas de objetos que aos povos artífices dos objetos. Isso se percebe na cultura institucional de identificar as coleções pelo nome do coletor: coleção Coudreau (composta de objetos do povo Yudjá ou Juruna); coleção Frey Gil de Villa Nova (composta por objetos do povo Irã Amrã, considerado extinto); coleção KochGrünberg (composta por objetos de diversos povos indígenas da região do Rio Negro, fronteira Brasil/Colômbia).

Hoje, o acervo etnográfico do Museu Goeldi também é composto por coleções organizadas pelos próprios indígenas, destacando as coleções de Jaké Apalai, Suzana Primo dos Santos (autora deste artigo), ambas do ano de 1987.

Lideranças Mebêngôkre-Kayapó têm mostrado interesse de que seus objetos façam parte do acervo etnográfico do Museu Goeldi. Em 2014, uma coleção de objetos contemporâneos do povo Xipaia foi doada por Luis Xipaia ao acervo etnográfico, após a exposição que mostrou a relação da zoóloga Emília Snethlage, diretora do Museu Goeldi em 1912, com esse povo indígena. Esta é uma nova tendência que se está despertando entre os vários povos indígenas – quem faz sentido e de quem se considera importante ter objetos representativos de sua cultura no Museu Goeldi.

A nova política museal, incentivada nas últimas duas décadas do século XX, trouxe mais abertura para o diálogo com os povos indígenas em torno dos objetos etnográficos. Sabe-se que o acervo indígena é composto de objetos de aproximadamente 122 povos indígenas do Brasil, Peru e Colômbia, além de outras sociedades amazônicas como ribeirinhos, pescadores, artesãos urbanos de Belém e sociedades marroom do Suriname, o que torna o acervo etnográfico do Museu Goeldi o mais representativo em termos quantitativos e de diversidade de povos em toda a grande Amazônia.

Além das oficinas, exposições e semanas dos povos indígenas, existem também as visitas por demanda dos povos indígenas, quando desejam conhecer os objetos da sua cultura guardados no acervo. Nessas visitas, ao entrar em contato com os objetos, os povos indígenas lembram detalhes na estrutura e forma de elaboração dos objetos que já foram esquecidos nas comunidades, trazendo o conhecimento e o reconhecimento de como se fazia antigamente.

Foto 4 – Elaboração de novos objetos para exposição e guarda no acervo, 2009. Foto: Claudia López.

Foto 5 – Exposição com objetos do povo Kayapó, 2012. Foto: Claudia López.

Esses encontros com os objetos etnográficos são espaços de intensificação de emoções onde se expressam sentimentos de alegria, tristeza, saudade, orgulho, medo e raiva, por meio de choros, cantos, risos, orações, transes xamânicos etc. Isso nos faz entender que a coleção etnográfica não é só uma coleção de objetos inertes, como se poderia pensar desde uma perspectiva não indígena – longe disso, as coleções etnográficas constituem espaço de relações sociais e centros de preservação de conhecimentos dos povos que têm sua cultura material ali guardada.

Para que esse conjunto de conhecimentos, emoções e percepções sobre os objetos etnográficos possa ser acionado é necessário que os museus que trabalham com povos indígenas e comunidades tradicionais incentivem programas de valorização cultural que contribuam para a transmissão e reprodução de conhecimentos ancestrais associados à cultura material dos povos representados nas suas coleções.

Cabe mencionar que os conhecimentos associados aos objetos da cultura material estão ao alcance de todos os membros dos povos indígenas e sociedades tradicionais, pois eles confeccionam objetos para o dia a dia da vida em comunidade, tais como cuias, bancos, flechas, flautas e cestos, mas também para os momentos especiais relacionados com rituais e festas, quando são usados objetos como máscaras rituais, adereços plumários etc. Todos esses objetos, quando saem do meio em que foram elaborados e são colocados em museus, adquirem novos significados relacionados com os processos de musealização, mas continuam falando pelo povo que os confeccionou, contribuindo para desvendar formas de expressão do mundo material e imaterial dos povos indígenas e da sua história.

Como curadoras do acervo etnográfico do Museu Goeldi, consideramos que muitos são os desafios enfrentados por nós. Além dos já mencionados, gostaríamos de assinalar as implicações dos processos de tombamento dos objetos etnográficos, questionando o fato de que esse processo garante o reconhecimento dos objetos etnográficos como patrimônio da nação brasileira, mas ainda invisibiliza o reconhecimento dos objetos como patrimônios indígenas. Isso abre espaço para compreender o fato de que as instituições museais que lidam com cultura material indígena têm ainda um grande caminho por percorrer, em prol de uma melhor compreensão e atuação, em constante aprendizado e diálogo com os povos indígenas.

Agradecimentos

As autoras agradecem muito especialmente à Dra. Marília Xavier Cury o convite para participar do IV Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus. Este artigo baseia-se nas ideias expostas pelas autoras nesse evento.

Referências

BENCHIMOL, Alegria; VIEGAS, Victor; KADOSAKI, Elcio;

SOUSA, Marcos Paulo A. Da necessidade de diálogo interdisciplinar na criação de um sistema de informação para a Coleção Etnográfica do Museu

Goeldi. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 13. GT Museus, Patrimônio e Informação. Comunicação oral, 2012.

CHAVES, Carlos Eduardo. Nas trilhas Irã Ãmrãnh: sobre história e cultura material Mebêngôkre.

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,

Universidade Federal do Pará. Belém, 2012. CRISPINO, Luis Carlos Bassalo; BASTOS, Vera;

TOLEDO, Peter Mann de (Ed.) As origens do Museu

Paraense Emílio Goeldi. Aspectos históricos e iconográficos (1860-1921). Belém: Paka-Tatu, 2006. FAULHABER, Priscila (Org.) Magüta arü inü. Jogo de memória – Pensamento Magüta. Belém: Museu

Paraense Emílio Goeldi. CD-ROM, 2003. GOELDI, Emilio Augusto. Relatório apresentado ao

Exmo. Sr. Dr. Secretário de Estado da Justiça,

Interior e Instrucção Pública referente ao anno de 1902 pelo Diretor do Museu. Boletim do Museu

Goeldi (Museu Paraense) de História Natural e

Ethnographia, Tomo 4, n.4, p.467-509 (Parte

Administrativa), 1906. KOCH-GRÜNBERG, Theodor. Dos años entre los indios; viajes por el noroeste brasileño, 19031905. Santafé de Bogotá: Editorial Universidad

Nacional, 1995. MAEKAWA, Shin. Estratégias alternativas de controle climático para instituições culturais em regiões quente úmidas. In: BITTENCOURT,

José; BENCHETRIT, Sarah; GRANATO, Marcus (Org.) Seminário Internacional Museus, Ciência e Tecnologia. Rio de Janeiro: Museu Histórico

Nacional, 2007. RIBEIRO, Berta G. Dicionário do artesanato indígena. São Paulo: Edusp, 1988. SANJAD, Nelson. A coruja de Minerva: o Museu

Paraense entre o Império e a República (18661907). Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi; Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2010. VAN VELTHEM, Lúcia Hussak; TOLEDO, Franciza

Lima; BENCHIMOL, Alegria; ARRAES, Rosa; SOUZA,

Ruth Cortez de. A coleção Etnográfica do Museu

Goeldi: memória e conservação. Musas: Revista

Brasileira de Museus e Museologia, v.1, n.1, p.121-134, 2004. VICENTE, Bianca. Conservação preventiva na

Reserva Técnica da Coleção Etnográfica do

Museu Goeldi: monitoramento e análise de condições climáticas. Relatório final Programa Institucional de Iniciação Científica (Pibic/ MPEG), 2014.

* Suzana Primo dos Santos é Indígena Karipuna, socióloga, técnica da Coleção Etnográfica Curt Nimuendaju do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

** Claudia Leonor López Garcés é Antropóloga, doutora em Antropologia da América Latina e Caribe pelo Centro de Pesquisa e Pós-Graduação Sobre América Latina e o Caribe (Ceppac) da Universidade de Brasília (UnB), pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e curadora da Coleção Etnográfica Curt Nimuendaju.