16 minute read

WeltMuseum Wien

from Direitos indígenas no museu: novos procedimentos para uma nova política: a gestão de acervos....

Fabíola Andréa Silva*

Advertisement

Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo (MAE-USP)

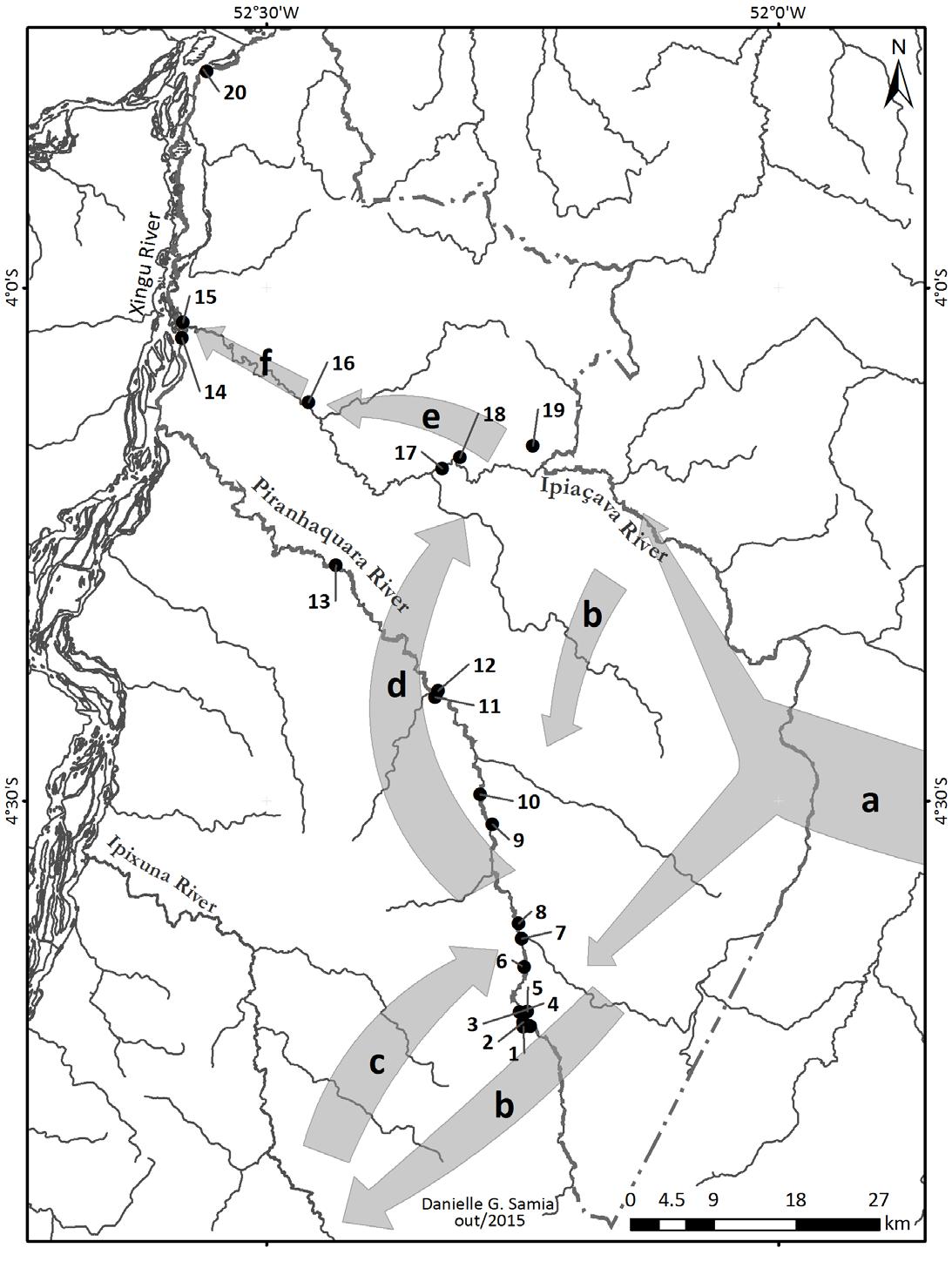

Os Asurini do Xingu são falantes de uma língua da família Tupi-Guarani. Eles se autodenominam awa ete, “gente (humanos) de verdade”, mas ao mesmo tempo, adotaram o nome Asurini que lhes foi atribuído desde, pelo menos, o final do século XIX, devido à pintura vermelha dos seus cabelos e corpos produzida com urucum. A definição específica de Asurini do Xingu surgiu após o primeiro contato oficial, no início dos anos 1970, para distingui-los dos Asurini do Trocará ou Asurini do Tocantins, também conhecidos como AkuáwaAsurini ou, simplesmente, Akuáwa, que estiveram em evidência desde a década de 1960. Atualmente, os Asurini do Xingu vivem na T.I. Koatinemo, na Amazônia Oriental, nas aldeias Kwatinemu e Itaaka, às margens do rio Xingu, no Pará. Essa terra foi declarada de posse indígena, na década de 1990, e tem 387.834 hectares distribuídos pelos municípios de Altamira e Senador José Porfírio (Mapa 1).

A história sobre a ocupação territorial desse por Anton Lukesch (1976), Berta Ribeiro (1982) e Regina Polo Müller (1990) pela pesquisa de fontes históricas e orais, desde os anos 1970. Nos últimos anos, ela vem sendo retomada por mim mediante pesquisa arqueológica colaborativa, que tem o objetivo de compreender a história de ocupação da T.I. Koatinemo a partir da memória dos Asurini e da localização dos seus antigos assentamentos às margens dos igarapés Piranhaquara e Ipiaçava (Silva et al., 2011; Silva, 2013).

povo na região do baixo-médio Xingu foi narrada

A memória e o conhecimento dos mais velhos sobre a sua trajetória nessas terras do médiobaixo curso do rio Xingu abrangem em torno de cinco décadas antes do seu encontro com a expedição liderada por Anton Lukesch, em maio de 1971. Segundo eles, sua ocupação definitiva, na década de 1970, da área que abrange a T.I. Koatinemo, especialmente nas proximidades do igarapé Ipiaçava, ocorreu após um longo ciclo de mobilidade que, em grande parte, foi motivada pelos ataques de populações indígenas inimigas.

A lembrança mais antiga dos Asurini os leva ao rio Bacajá, que parece ter sido uma área por eles ocupada desde a segunda metade do século XIX. Segundo as informações históricas e orais eles teriam se deslocado dessa região para as proximidades do rio Xingu em razão das pressões dos extrativistas regionais e dos ataques dos Gorotire-Kayapó. O seu assentamento na região dos igarapés Piranhaquara e Ipiaçava, afluentes do rio Xingu, provavelmente aconteceu entre o final da década de 1920 e o início da seguinte, com o estabelecimento de várias aldeias, e perdurou até eles serem atacados pelos XikrinKayapó, por volta dos anos 1950, e forçados a se deslocar para a região do igarapé Ipixuna, na atual T.I. Araweté. Permaneceram nessa região até serem expulsos pelos Araweté que para lá se deslocaram, no final da década de 1950, empurrados pelos Xikrin-Kayapó e Parakanã. Os Asurini então retornaram ao igarapé Piranhaquara, onde permaneceram até serem novamente atacados pelos Xikrin-Kayapó e Araweté, na década de 1960, quando então se assentaram na região do igarapé Ipiaçava (Mapa 2). Diante da situação de perigo iminente e já debilitados pelas perdas populacionais que vinham sofrendo ao longo dos anos, os Asurini finalmente buscaram o contato com os brancos, no início da década de 1970, acreditando ser essa a única solução para evitar o seu extermínio. Portanto, as narrativas dos Asurini descrevem a região entre os rios Bacajá e Xingu e, mais especificamente, do alto curso dos igarapés Ipiaçava, Piranhaquara e Ipixuna como o território por eles ocupado no período pré e pós-contato, corroborando as informações históricas. Trata-se de um período que na sua memória se caracteriza, em grande parte, por fugas, belicosidade com outros povos e morte de seus entes queridos (Silva; Noelli, 2015).

No ano de 1971, quando os Asurini do Xingu foram contatados oficialmente, a maioria deles estava dispersa em pequenos grupos, ocupando acampamentos espalhados pela região do alto curso do igarapé Ipiaçava e a aldeia denominada Taiuviaka, que ficava a 4 quilômetros da margem direita do igarapé. Logo após o contato, a população Asurini fixou-se em uma única aldeia denominada Akapepugĩ, às margens do igarapé Ipiaçava. Esse assentamento perdurou apenas até 1972, quando passaram a ocupar a antiga aldeia Kwatinemu, nesse mesmo igarapé, onde permaneceram até 1985, quando se transferiram para as margens do rio Xingu, primeiramente para a aldeia Awatikirera, que foi abandonada em pouco tempo, e em seguida para a atual aldeia Kwatinemu (Müller, 1990, p.35-40). Em 2011, depois de 40 anos de contato, eles novamente se dispersaram, e parte da atual população Asurini estabeleceu uma nova aldeia no rio Xingu, denominada Itaaka, no extremo norte da T.I. Koatinemo (Silva, 2013).

Mapa 2 – Deslocamentos dos Asurini do Xingu e sítios arqueológicos (século XX): (1) final da década de 1920; (2) década de 1950; (3) década de 1960; (4) década de 1960; (5) 1972; (6) 1982. Sítios arqueológicos: (1) Myiryna; (2) Itapytiuu; (3) Myiryna II; (4) Cachoeira Uiasimbé; (5) Uirasimbé; (6) Jaumapina; (7) Tapipiri; (8) Ipukui; (9) Itatatu; (10) Araí’pijá; (11) Kwatinemu; (12) Mariata’Juapijá; (13) Itajuara; (14) Kwatinemu; (15) Avatikirera; (16) Kwatinemu Velho; (17) Itapemuu; (18) Akapepugi; (19) Taiuviaka; (20) Itaaka.

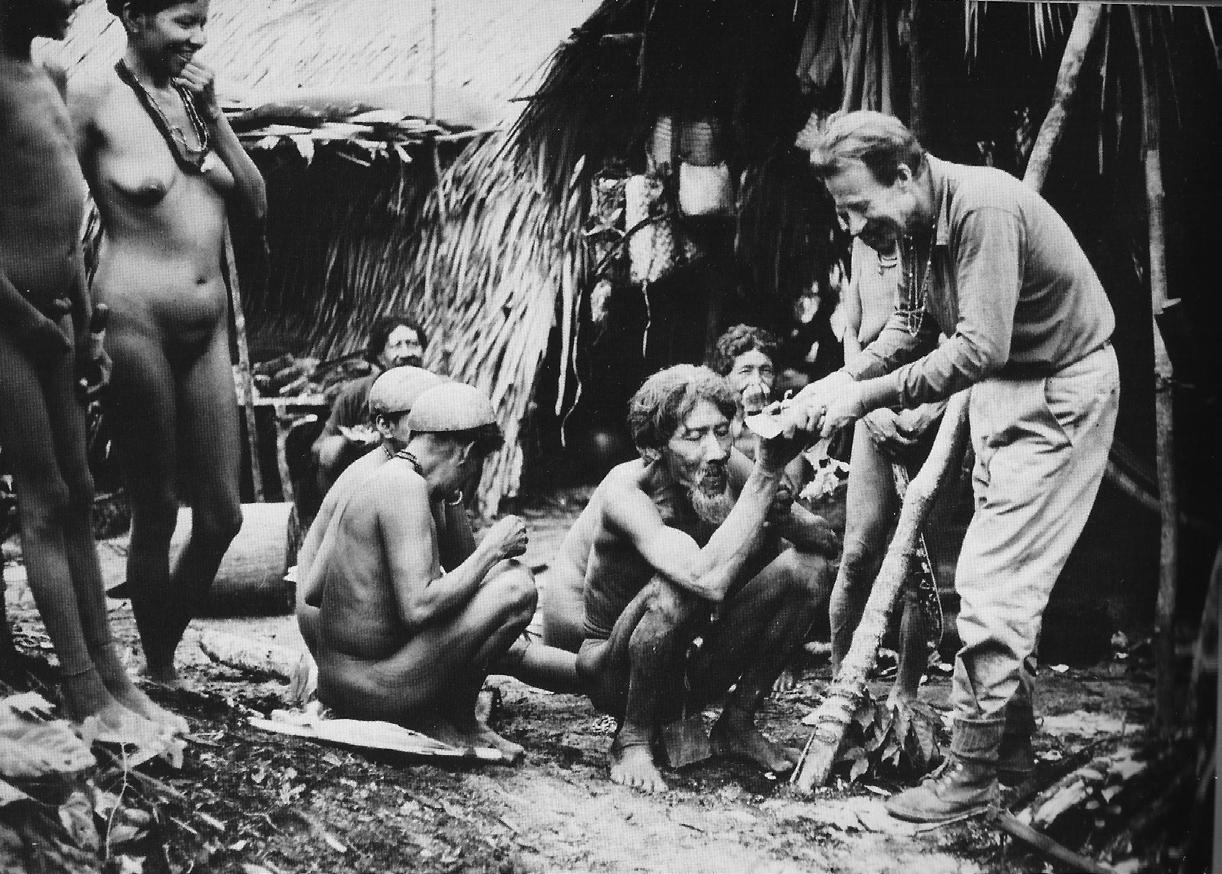

Desde 2008, a pedido dos Asurini, tenho desenvolvido uma pesquisa etnoarqueológica que visa compreender o modo e as vicissitudes da ocupação Asurini na T.I. Koatinemo ao longo do tempo. Os objetivos específicos desta pesquisa são: 1) localizar e georreferenciar os antigos e atuais locais de ocupação dos Asurini na T.I. Koatinemo; 2) vistoriar algumas partes da T.I. que há muitos anos não eram visitadas e que podem estar sendo invadidas por grileiros, madeireiros, posseiros etc.; 3) documentar os relatos autobiográficos dos anciãos sobre a sua experiência com o evento do contato e sobre as suas vivências nos diferentes lugares por eles ocupados na T.I. Koatinemo; 4) fazer um levantamento do potencial arqueológico dessa área do baixo-médio rio Xingu. Com a participação dos Asurini já foram realizadas duas expedições às áreas de localização dos seus antigos assentamentos (2010 e 2013), tendo sido localizadas nove antigas aldeias Asurini e outros dez sítios arqueológicos (Mapa 2). Esses dias passados no interior da floresta desencadearam um profundo diálogo entre as novas e velhas gerações, entre o passado e o presente, e, ao mesmo tempo, possibilitou a eles (re)viver e (re) elaborar suas memórias sobre a sua trajetória nessas terras do Xingu. A coleção Asurini do Xingu no Weltmuseum Em novembro de 2013, participando do Workshop Tropical Lowlands Indigenous in European Collections patrocinado pelo Wolkenkunde Museum de Leiden, na Holanda, fui informada de que o Weltmuseum de Viena guardava em seu acervo uma coleção formada por Anton Lukesh de objetos dos Asurini do Xingu. Tratava-se de objetos que foram por ele coletados, no ano de 1971, durante os dias em que permaneceu junto aos Asurini no igarapé Ipiaçava. Essa coleção nunca foi estudada e os Asurini não sabiam da sua existência, pois jamais foram informados sobre o paradeiro dos objetos que haviam sido levados por Lukesh naquela ocasião. Diante disso, resolvi realizar um estágio de pesquisa no Weltmuseum, em Viena, a fim de documentar e analisar essa coleção, pois ela é o registro material daquele encontro, e a importância desses objetos reside no fato de que são parte da história desse povo Tupi amazônico. São a materialização de aspectos do seu modo de vida e, ao mesmo tempo, testemunhos dos processos de transformação que os Asurini vêm passando desde o contato (Foto 1).

Foto 1 – Anton Lukesh entre os Asurini do Xingu (1971).

Fonte: Lukesh, 1976, p.50. Uma coleção etnográfica pode ser vista como um documento que se presta a muitas possibilidades de leitura. Ela é formada a partir de uma determinada visão do coletor, num contexto complexo de interação com os produtores, e num momento histórico particular. Ao mesmo tempo, é constituída por objetos que possuem uma história e uma realidade próprias, cujos significados são múltiplos, e que não se reduzem, evidentemente, à lógica institucional dos museus e ao sistema de classificação museológica. A percepção dessas diferentes dimensões de significado possibilita uma análise em diferentes níveis e a partir de múltiplos olhares (Silva; Gordon, 2011).

Atualmente, tem havido um crescente reconhecimento da importância de se trabalhar com os objetos etnográficos em museus, na medida em que se reconhece que eles permitem acessar

diferentes aspectos da vida social, do universo simbólico e da percepção estética daqueles que os produziram (Ribeiro; Van Velthem, 1998; Barcelos Neto, 2004; Silva; Gordon, 2013). Nos últimos anos, os estudos de coleções etnográficas também têm contemplado a discussão sobre os coletores e suas motivações, e sobre o contexto histórico em que uma determinada coleção foi formada e posteriormente conservada institucionalmente, bem como sobre o papel dos curadores nos museus. Nesse caso, os objetos são acrescidos de outras camadas de significado, enriquecendo nossas possibilidades de leitura e pesquisa a seu respeito (por exemplo: Grupioni, 1998; Nash; Feinman, 2003; Hallam, 2000; Shelton, 2000; Belk, 1999; Formaneck, 1999). No campo da antropologia, o interesse renovado na história e na cultura material coloca mais uma vez em cena a discussão sobre as relações entre etnografia e pesquisa documental. Ao mesmo tempo, os museus que outrora já foram identificados e criticados como instrumentos do colonialismo ocidental vêm sendo percebidos, cada vez mais, como locais de produção de conhecimento e um possível espaço de diálogo intercultural (Silva; Gordon, 2013).

O trabalho de curadoria que iniciei com a coleção Asurini no Weltmuseum pretende contribuir com esse esforço atual de reincorporar as coleções etnográficas na pesquisa antropológica em geral e nos estudos de cultura material em particular. Além disso, abriu a possibilidade de tentar promover o encontro dos Asurini do Xingu com os seus objetos. A curadora das Coleções Etnográficas Sul-Americanas, Cláudia Augustat, pretende realizar uma exposição desses objetos no Weltmuseum, em 2018. No entanto, ela pretende fazê-lo a partir de uma curadoria partilhada com os Asurini do Xingu. Assim, no próximo ano, iniciaremos um projeto de pesquisa com o Weltmuseum, que pretende promover a repatriação virtual dos objetos e identificar o interesse dos Asurini em realizar essa curadoria partilhada.

Durante o estágio de pesquisa junto ao Weltmuseum de Viena fotografei e registrei as características físicas dos objetos da coleção Asurini, bem como consultei as fichas catalográficas a fim de realizar uma análise preliminar: 1) agrupar os objetos em diferentes conjuntos artefatuais conforme as especificidades das técnicas de produção e matérias-primas (por exemplo: cerâmica, trançados, instrumentos musicais, utensílios e ferramentas, plumária, indumentária, armas); 2) dividir os objetos em categorias e tipos (por exemplo: adornos corporais, vasilhas cerâmicas, cestos, arcos, flechas etc.) e descrevê-los em termos de suas características morfológicas, técnicas e de matéria-prima; 3) descrever o uso (funcionalidade e gênero) dos objetos; 4) complementar a documentação museográfica sobre os objetos no Weltmuseum.

A coleção de objetos dos Asurini do Xingu apresenta 86 objetos catalogados e bem conservados: adornos corporais feitos de penas (cocares, testeiras), de fibras de algodão (testeiras), de dentes e ossos de animais (colares, braceletes), de miçangas e alumínio (colares), de sementes (colares, braceletes); instrumentos musicais feitos de taquara (buzinas e flautas), de cabaça (maracás), de palha (apito), de osso (flautas); armas feitas de estipe de palmeira (arcos), de bambu (hastes e pontas de flecha), de madeira (pontas de flecha), de metal (pontas de flecha); utensílios e ferramentas em osso (escarificadores e furadores), em cerâmica (vasilhas), em unhas de animais (escarificador), em madeira (pentes, raspadores, pau de fogo, fuso, colher, banco), em pedra (machado encabado) e recipientes de cabaça; trançados (cestos vasiformes e estojiformes, peneiras, abanador); exemplares de matéria-prima (fios de algodão, casca de tauari, folhas de petima (tabaco), sementes, fibras vegetais).

Ela apresenta objetos extremamente interessantes para se pensar a conjuntura na qual estavam vivendo os Asurini, no início dos anos 1970, bem como para evidenciar os seus processos de transformação cultural e afirmação de identidade, desde o contato:

1. Esses objetos remetem a aspectos da vida cotidiana e ritual dos Asurini e alguns são desconhecidos para mim, mesmo depois de 20 anos estudando a cultura material desse povo; (Foto 2) Foto 2 – Adorno de cabeça de uso ritual (atirau/moakara turiva). Acervo Weltmuseum. Fonte: Weltmuseum. 2. Quando se comparam alguns objetos desta coleção com a produção atual dos Asurini, vemos que alguns deles evidenciam o usual apuro estético e técnico pelo qual esse povo é reconhecido, desde o contato; (Foto 3) 3. Alguns instrumentos (por exemplo, paus de fogo, ferramentas em osso e dentes de animais) não são mais usados atualmente, e isso é exemplar para se pensar a rapidez com que os Asurini se apropriaram das tecnologias ocidentais, depois do

contato; (Foto 4)

Foto 4 – Instrumentos para alisar, raspar e furar (takype e merirãña). Acervo Weltmuseum. Fonte: Weltmuseum.

4. Existem adornos corporais (por exemplo, colares) feitos com matérias-primas industrializadas, o que revela o quanto eles estavam em contato com a população local há muito tempo e o quanto eram criativos em transformar sua cultura material; (Foto 5)

Foto 3 – Vasilha cerâmica para guardar mel e líquidos (japu). Acervo Weltmuseum. Fonte: Weltmuseum. Foto 5 – Colares feitos de miçangas e contas de alumínio (mumbaka). Acervo Weltmuseum. Fonte: Weltmuseum.

5. Esses objetos também revelam a capacidade de resistência desse povo diante da conjuntura na qual estavam inseridos. A região do baixomédio Xingu era considerada uma das principais fronteiras de expansão capitalista, nos anos 1970.

Cabe dizer que todas estas constatações deverão ser retomadas junto aos Asurini, na continuidade de um trabalho de curadoria partilhada desta coleção.

Conclusão

Várias populações indígenas não têm conhecimento de que vários objetos produzidos por seus antepassados estão armazenados em acervos de instituições museológicas no mundo todo. Na atualidade, informar os povos indígenas sobre os seus patrimônios culturais armazenados nas reservas técnicas dos museus tem sido um dos principais compromissos éticos dessas instituições. São essas ações que permitem aos povos indígenas requererem procedimentos curatoriais mais participativos, devolvendo a eles a agência sobre seus bens culturais quase sempre espoliados pelas investidas colonialistas (Peers; Brown, 2003; Marstine, 2011).

Várias experiências curatoriais têm demonstrado que ao interagirem com os objetos depositados em museus, as populações indígenas deixam claro que eles não remetem a um passado congelado e nostálgico, visto que continuam vivos no presente desses povos e remetem a histórias, mitos, canções, danças, pessoas e acontecimentos. São percebidos como objetos fundamentais nos seus processos de transmissão de saberes e produção da memória. Nesse sentido, o museu que “guarda” esses objetos é percebido como uma exterioridade a partir da qual eles também podem se autorrepresentar e afirmar a sua identidade. O que ele “guarda” não são os objetos em si, mas os saberes e as experiências neles materializados (Cruikshank, 1998; Nicks, 2003; Fienup-Riordan, 2003; Silva; Gordon, 2011).

Na medida em que os movimentos em defesa dos patrimônios materiais e imateriais indígenas ganham mais espaço, é premente a realização de pesquisas para documentar e registrar as manifestações culturais dessas populações (Gallois, 2006). Além disso, o processo de transformação cultural que está sendo vivenciado por essas populações também torna a manutenção de acervos etnográficos, nos museus, uma tarefa importante para os profissionais inseridos nesses contextos e para as próprias populações. Diferentemente das perspectivas colonialista e conservacionista – nas quais esses acervos eram vistos como índices da expansão ocidental pelo mundo e como testemunhos de modos de vida de populações fadadas ao desaparecimento –, eles agora servem como aportes das memórias e dos saberes indígenas.

Várias populações indígenas têm procurado os museus para (re)encontrar objetos e técnicas por vezes esquecidos ou abandonados no seu cotidiano, mas cujos significados ainda permanecem em outros objetos e em outros modos de fazer. Portanto, os museus têm papel importante, pois os acervos que eles guardam são constituídos de objetos potencialmente vivos e, enquanto existirem como realidade material, seus significados poderão ser sempre reelaborados e atualizados pelas populações indígenas.

Agradecimentos

Aos Asurini do Xingu pelos seus ensinamentos e paciência ao longo dos anos. À Claudia Augustat, curadora do acervo de etnologia americana do Weltmuseum e sua equipe, pela calorosa recepção. Ao CNPq pelo auxílio financeiro para a realização da curadoria. À Fapesp pelo auxílio financeiro para a realização das pesquisas na T.I. Koatinemo.

Referências

BARCELOS NETO, Aristóteles. Com os Indios

Wauja: objectos e personagens de uma coleção amazônica. Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, 2004. BELK, Russell W. Collectors and Collecting. In:

PEARCE, Susan M. (Ed.) Interpreting Objects and

Collections. London: Routledge, 1999. p.317326. CRUIKSHANK, Julie. The social life of stories:

Narrative and knowledge in the Yukon territory.

Lincoln: Nebraska University Press, 1998. FIENUP-RIORDAN, Ann. Yup´ik Elders in museums:

Fieldwork turned on its head. In: PEERS,

Laura; BROWN, Alison K. (Ed.) Museums and

Source Communities: A Routledge reader. London:

Routledge, 2003. p.28-41. FORMANEK, Ruth. Why they Collect: Collectors

Reveal their Motivations. In: PEARCE, Susan

M. (Ed.) Interpreting Objects and Collections.

London: Routledge, 1999. p.327-335. GALLOIS, Dominique T. Patrimônio cultural imaterial e povos indígenas. São Paulo: Iepé, 2006. GRUPIONI, Luís Donisete B. Coleções e expedições vigiadas: os etnólogos no Conselho de

Fiscalização das Expedições Artísticas e

Científicas no Brasil. São Paulo: Hucitec;

Anpocs, 1998. HALLAM, Elizabeth. Texts, Objects and

“Otherness”: Problems of Historical Process in

Writing and Displaying Cultures. In: HALLAM,

Elizabeth; STREET, Brian V. (Ed.) Cultural

Encounters: Representing “Otherness”. London:

Routledge, 2000. LUKESH, Anton. Bearded Indians of the Tropical

Forest: The Assurinis of the Ipiaçaba. Graz:

Akademische Druck- und Verlags-Anstalt, 1976. MARSTINE, Janet. The contingent nature of the new museum ethics. In: MARSTINE, Janet (Ed.)

Redefining ethics for the twenty-first-century museum (The Routledge Companion to Museums

Ethics). London: Routledge, 2011. p.3-25. MÜLLER, Regina. Os Asurini do Xingu (História e

Arte). Campinas: Ed. Unicamp, 1990. NASH, Stephen E.; FEINMAN, Gary M. Curators,

Collections, and Contexts: Anthropology at the Filed Museum, 1893-2002. Fieldiana.

Anthropology, N.S., n.36, 2003. NICKS, Trudy. Introduction. In: PEERS, Laura;

BROWN, Alison K. (Ed.) Museums and Source

Communities: A Routledge reader. London:

Routledge, 2003. p.19-27. PEERS, Laura; BROWN, Alison K. (Ed.) Museums and Source Communities: A Routledge reader. London:

Routledge, 2003. RIBEIRO, Berta. A Oleira e a Tecelã. Revista de

Antropologia, v.26, p.25-61, 1982. _______.; VAN VELTHEM, Lúcia H. Coleções etnográficas: documentos materiais para história indígena e a etnologia. In: CUNHA, Manuela C. da (Org.) História dos Índios no Brasil. São

Paulo: Companhia das Letras, 1998. p.103-112. SHELTON, Anthony Alan. Museum Ethnography: an

Imperial Science. In: HALLAM, Elizabeth;

STREET, Brian V. (Ed.) Cultural Encounters:

Representing “Otherness”. London: Routledge, 2000. SILVA, Fabíola A. Território, lugares e memória dos Asurini do Xingu. Revista de Arqueologia, v.26, n.1, p.28-41, 2013. _______.; BESPALEZ, Eduardo; STUCHI, Francisco.

Arqueologia colaborativa na Amazônia: Terra

Indígena Koatinemu, Rio Xingu, Pará. Amazônica.

Revista de Antropologia, v.3, n.1, p.32-59, 2011. _______.; GORDON, Cesar. Anthropology in the museum: reflections on the curatorship of Xikrin collection. Vibrant, v.10, p.425-468, 2013. _______.; GORDON, Cesar (Ed.); SOUZA e SILVA,

Wagner (Fotografias). Xikrin: uma coleção etnográfica. São Paulo: Edusp, 2011. _______.; NOELLI, F. S. Mobility and territorial occupation of the Asurini do Xingu, Pará,

Brazil: An archaeology of the recent past in the Amazon. Latin American Antiquity, v.26, n.4, p.493-511, 2015.

* Fabíola Andréa Silva é graduada em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1988), mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992), doutora em Ciências (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo (2000) e pósdoutorado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo (2002). Atualmente é professora e pesquisadora no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAEUSP). Tem experiência na área de Arqueologia e Antropologia, com ênfase em Etnoarqueologia e Etnologia Indígena, atuando nos seguintes temas: Cultura Material, Formação do Registro Arqueológico, Curadoria de Coleções Etnográficas, Arqueologia em Terra Indígena. Realiza pesquisa Etnográfica e Etnoarqueológica com os Povos Asurini do Xingu, KayapóXikrin, Terena e Kayabi.