Urheberrechtlich geschütztes Material

Urheberrechtlich geschütztes Material

1 Kristallisieren, schweben, sublimieren 7 Eis, Schnee, Reif und Hagel

2 Glitzern, bedecken, verschütten 27 Schnee, Schneedecke und Lawinen

3 Fließen, formen, transportieren 51 Gletscher

Wertvolle

4 Kalben, schwimmen, wandern 75 Eisberge auf großer Fahrt

6 Ausbreiten, überdecken, klingen

5 Gefrieren, driften, zerfallen

Luftbild eines Schmelzwasserbachs auf dem Vadret da Morteratsch, der in einer Gletschermühle bis aufs Gletscherbett hinunterstürzt.

Der Gletscherbach des Vadret da Morteratsch trat im Sommer 2010 aus einem Gletschertor ans Tageslicht, verschwand aber gleich erneut in einem Eistunnel, um anschließend aus einem zweiten Gletschertor abzufließen. Wegen Einsturz- und Hochwassergefahr ist die Begehung solcher Eishöhlen gefährlich. Bis zur Drucklegung dieses Buches hat sich die Gletscherzunge mehrere Hundert Meter weit von dieser Stelle zurückgezogen.

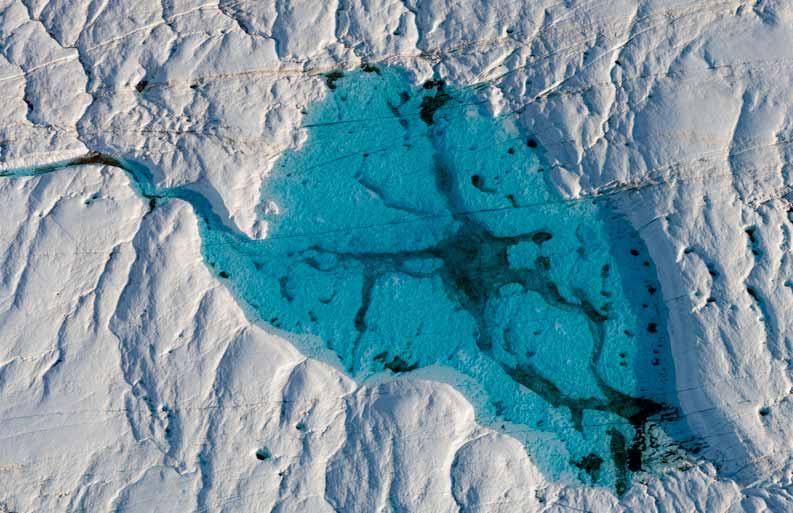

Das durch die Ablation entstandene Schmelzwasser sammelt sich auf der Gletscheroberfläche zunächst in Rinnsalen, die sich bald zu einem größeren Schmelzwasserbach vereinigen. Meist verschwindet dieser irgendwo in einer Gletscherspalte oder einem mehr oder weniger senkrechten Loch, einer Gletschermühle. Diese kann bis aufs Gletscherbett hinunterreichen. Dort findet das Schmelzwasser einen Weg bis zur Gletscherstirn, wo es am Gletschertor wieder ans Tageslicht gelangt. Das abfließende Gletscherwasser ist von mineralischen Schwebestoffen getrübt, die durch Erosion am Gletscherbett entstehen. Im Alpenraum bezeichnet die Umgangssprache dieses Phänomen als Gletschermilch Gletscher in den Gebirgen mittlerer bis tropischer geografischer Breiten bestehen hauptsächlich aus Eis, dessen Temperatur ungefähr 0 °C beträgt. Schmelzwasser kann deshalb in den Gletscher eindringen, ohne dort zu gefrieren. Bei Gletschern der Polargebiete verhält es sich anders. In deren Randzonen sind sie an den Permafrostboden angefroren, und das oberflächennahe Eis ist oft viel kälter als 0 °C. Deshalb kann Schmelzwasser weniger leicht eindringen, weil es im Inneren des Gletschers gefriert und Löcher abdichtet. Auf Gletscheroberflächen mit geringem Gefälle entstehen deshalb manchmal Anfang Sommer Schmelzwasserseen beträchtlicher Größe. Manche entleeren sich im späteren Verlauf des Sommers plötzlich, nachdem das Wasser schließlich

doch einen Weg durch das Eis gefunden hat. Viel Schmelzwasser fließt auch auf der Oberfläche gegen den Gletscherrand hin ab. Dabei kann es eindrückliche Canyons ins Gletschereis erodieren, die ein unüberwindbares Hindernis bei einem Fußmarsch über den Gletscher darstellen. Auch neben dem Gletscher entwickeln Schmelzwasserströme eine gewaltige Erosionskraft und graben tiefe randglaziale Schmelzwasserrinnen, die auch lange nach dem Rückgang oder Verschwinden des Gletschers bestehen bleiben und von seiner einstmaligen Ausdehnung zeugen.

Vorhergehende Doppelseite:

Zunge des Crusoe Glacier auf Axel Heiberg Island, Nunavut, Kanada. Schmelzwasserbäche haben tiefe Canyons in die Gletscheroberfläche gegraben; andere folgen dem Rand des Gletschers und erodieren dort tiefe Gräben, weil sie nicht ins kalte Eis eindringen können.

Vertikale Luftaufnahme eines Schmelzwassersees im Randbereich des Grönländischen Eisschilds.

Netzwerk mäandrierender Schmelzwasserströme auf dem Thompson Glacier auf Axel Heiberg Island. Ein Sturz in ein solches Gewässer wäre fatal, weil man sich auf dem vom Wasser blankpolierten Eis nirgends festhalten könnte. Bei den vielen schwarzen Punkten auf der Gletscheroberfläche handelt es sich um Kryokonitlöcher unterschiedlicher Größe.

Das von Gletschern erodierte und zur Zunge beförderte Gesteinsmaterial verfrachten Schmelzwasserströme ins Gletschervorfeld und lagern den Schotter dort ab. Der Blick über den Thompson Glacier und den weit verzweigten Expedition River auf Axel Heiberg veranschaulicht Prozesse im Alpenvorland während einer Eiszeit.

Bizarre Formen, strahlendes Weiß oder Türkis vor dem tiefen Blau des Meeres, überwältigende Dimensionen: Eisberge lassen Polarreisende nie kalt. Die schwimmenden Giganten sind eine der hervorragenden Attraktionen auf einer Expedition in die Arktis oder Antarktis. Weil sich instabile Eisberge ohne Vorwarnung umdrehen, auseinanderbrechen und gefährliche Wellen auslösen können, muss man mit Booten allerdings einen gebührenden Sicherheitsabstand einhalten.

Eine Kalbung an der Stirn des Kronebreen in Spitzbergen erzeugt neue Eisberge. Ein flaches Stück der Gletscherfront kippt vornüber, stürzt ins Wasser des Fjords und löst eine Schwallwelle aus. Die kleinen Eisberge im Vordergrund stammen von früheren Kalbungen.

Die meisten Eisberge entstehen bei Gezeitengletschern, das heißt bei solchen, deren Zungen das Meer erreichen. Oft geschieht dies in Fjorden, deren Entstehung ihrerseits mit eiszeitlichen Vergletscherungen zusammenhängt (Kapitel 8). Das Meerwasser überträgt viel Wärmeenergie ins Eis und bringt es unterhalb der Wasserlinie zum Schmelzen. Dadurch entsteht an der Gletscherfront eine senkrechte oder überhängende Eiswand. Typischerweise neigt sich diese nach vorn, während sich dahinter Gletscherspalten öffnen. Ein größerer Eisabbruch kündigt sich oft dadurch an, dass zunächst kleinere Brocken ins Wasser stürzen, bevor Tausende, manchmal sogar Millionen Tonnen Eis von der Gletscherfront abbrechen und unter großem Getöse ins Wasser stürzen. Diesen Vorgang nennt man Kalben, weil der Gletscher sozusagen einen oder mehrere Eisberge «geboren» hat. Besonders imposant sieht es aus, wenn die Eisberge zunächst tief ins Wasser ein- und anschließend wieder auftauchen und hoch aufschießende Wasserfontänen erzeugen. Überraschend kann auch eine Eismasse sogar vor der Gletscherfront aus dem Wasser auftauchen, nachdem sie sich zuvor – für einen Beobachter zunächst unsichtbar – unterhalb der Wasserlinie vom Gletscher gelöst hat und durch ihren Auftrieb nach oben befördert wurde.

Weil sich die Statik der Gletscherfront beim Kalben verändert, folgen manchmal innerhalb kurzer Zeit weitere Abbrüche. Nach wiederholten Kalbungen breitet sich vor dem Gletscher ein undurchdringliches Chaos von Eisbergen aller Größen aus, welche die Wasseroberfläche weitgehend zudecken. Für dieses Phänomen gibt es in der grönländischen Sprache die Bezeichnung Sikussak, welche in die glaziologische Fachliteratur Eingang gefunden hat.