CULTIVER

Jeudi 12 décembre 2024

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Jeudi 12 décembre 2024

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Aussi dans cette édition

• L’ITAQ répond à nos questions visant la formation en transformation alimentaire artisanale p. 4 et 5

• Le MAPAQ au sujet de l’écoconception d’emballages p. 14

• Prix Innovation en alimentation 2024 du CTAQ : les lauréats dévoilés p. 19

À Saint-Pie, plus précisément au 724, Rang Double, se trouve un élevage de canards de Barbarie non gavés et nourris de grains entiers enrichis de graines de lin, qui fait la joie de ses nombreux clients par son offre réputée unique et délicieuse. Gabriel Beauchemin, copropriétaire avec sa conjointe Alice De

Un canard de Barbarie bien nourri, bien élevé dans un environnement paisible et illuminé de manière naturelle.

Photo : Robert Gosselin.

ÉDITEUR :

Benoit Chartier

RÉDACTEUR EN CHEF : Martin Bourassa

ADJOINTE À LA RÉDACTION : Annie Blanchette

TEXTES ET COORDINATION :

Yves Rivard

CONTRÔLEUR :

Monique Laliberté

DIRECTEUR DU TIRAGE : Pierre Charbonneau

DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ :

Guillaume Bédard

ADJOINT AU DIRECTEUR

DE LA PUBLICITÉ : Simon Cusson

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION : Alex Carrière

PUBLICITAIRES : Louise Beauregard

Manon Brasseur

Luc Desrosiers

Linda Douville

Miriam Houle

Michel Marot

Isabelle St-Sauveur

Guise, nous détaille l’évolution de son entreprise au fil des ans. « Tout commence au début des années 90 alors que ma mère, Jocelyne Ravenelle, fait l’acquisition de la ferme familiale, se rappelle M. Beauchemin. Après avoir suivi une formation en transformation alimentaire à l’ITAQ, elle souhaite se lancer dans l’élevage avicole, mais, quota oblige, se ravise et opte pour le canard. » Une heureuse décision qui verra l’élevage grandir annuellement, entre autres, à travers la participation de l’entreprise à différents marchés publics et marchés de Noël. La croissance est telle que Canard du Village affiche une carte de quelque 100 produits, allant du foie gras à la saucisse en passant par le cassoulet et le burger.

Les affaires prennent leur envol En 2015, Jocelyne Ravenelle se sent prête à passer le flambeau. « Mon frère et moi avons été élevés sur la ferme et avons toujours été très impliqués dans l’élevage, confie Gabriel Beauchemin. À cette époque, j’étais actif en mécanique agricole, mais cette offre d’élevage de canards, couplée à celle d’une grande culture biologique de 30 hectares, m’a beaucoup intéressé. J’ai donc été suivre ma formation à l’ITAQ. Mon frère, formé à l’Université Laval en agronomie, et mes deux sœurs ont aussi manifesté leur intérêt. Ensemble, de 2015 à 2019, nous avons réellement hissé l’entreprise au sommet de son secteur d’activités. »

En effet, en matière de production et de transformation, Canard du Village

PUBLIÉ PAR:

TÉL. : 450 773-6028

TÉLÉCOPIEUR : 450 773-3115

SITE WEB : www.dbc.ca

COURRIEL : admin@dbc.ca

passe de 3000 à entre 15 000 et 20 000 canards annuellement. « Le canard de Barbarie de qualité, nourri au grain entier enrichi de graines de lin, sans antibiotiques et dans un environnement libre, a vite gagné les faveurs des chefs de restaurants de partout et s’est retrouvé sur les meilleures tables de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto », souligne M. Beauchemin.

La pandémie rebrasse les cartes Cette fulgurante lancée se voit malheureusement contrecarrée par la pandémie en 2020 alors que les restaurants doivent fermer leur porte lors du confinement. Un moment difficile pour l’industrie comme pour Canard du Village. « Il a fallu revoir l’entreprise de A à Z, car la rentabilité n’était plus évidente. Le marché des restaurateurs constituait 95 % de notre chiffre d’affaires. Mon frère et mes sœurs ont quitté l’entre-

Publié 12 fois par année par DBC Communications inc. 655, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5G4 Imprimé par Imprimerie Transcontinental SENC division Transmag, 10807, rue Mirabeau, Ville d’Anjou Québec H1J 1T7. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada Copyright® Tous droits réservés sur les textes et les photos. Les articles sont la responsabilité exclusive des auteurs. Prix d’abonnement : 1 an (taxes incluses)...............40 00$ Poste publication - convention : PP40051633

prise. La production a été ramenée à la ferme et a été réorientée en vertu d’un partenariat avec Les Marchés Lufa », raconte Gabriel Beauchemin.

Canard du Village revient à une production basée sur de plus petits lots, mais essuie les conséquences d’un incendie à la ferme, en juillet 2021. Pour différentes raisons s’ensuit un hiatus de deux ans, suivi d’un retour en 2024, sous une nouvelle formule. « Auparavant, l’entreprise supportait le canard pendant longtemps, à travers toutes les opérations, de l’élevage à la vente au restaurant, révèle l’éleveur. Maintenant, Canard du Village opère selon la formule des maraîchers : le client réserve un produit, laisse un dépôt et vient ensuite récupérer sa commande. Je gère ainsi un lot d’environ 250 canards par année. C’est plus profitable que pendant la pandémie avec mon grand lot! » conclut Gabriel Beauchemin, visiblement heureux de la tournure des événements.

27 000 exemplaires distribués dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe et par Postes Canada aux producteurs agricoles dans les régions suivantes : Montérégie-Est Montérégie-Ouest Centre-du-Québec

Prochaine édition 9 janvier 2025

Spécial salon d’agriculture

La transformation alimentaire artisanale, chère aux consommateurs québécois, connaît certainement une explosion depuis les 20 dernières années. Boutiques de ferme, épiceries fines et vente en ligne ont certainement contribué à créer plusieurs opportunités commerciales et plusieurs publics gourmands. Afin de bien encadrer les méthodes et pratiques des transformateurs artisanaux et de garantir une expérience positive à leurs clients, l’ITAQ offre plusieurs formations incontournables. Fabien Servil, conseiller à la formation continue – Secteur alimentaire, nous en dit plus.

GTA : Débutons par une courte présentation.

Fabrice Servil : Je suis Haïtien d’origine, mais j’habite au Québec depuis 13 ans. Je suis arrivé à Montréal, mais j’ai ensuite emménagé à Saint-Hyacinthe pour être près de l’ITAQ, où j’ai suivi le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA). J’ai ensuite travaillé dans l’industrie agroalimentaire pour ensuite revenir à l’ITAQ, en 2022, afin d’y occuper un poste de technologue, soit la personne qui prépare les laboratoires et qui accompagne les étudiants et les enseignants dans les processus de transfert de connaissances. Puis, j’ai eu l’occasion d’intégrer le service de formation continue en tant que conseiller - Secteur alimentaire, soit un agent de développement socioéconomique qui accompagne les transformateurs alimentaires dans le perfectionnement de leurs méthodes et pratiques à travers le développement d’outils et de formations sur mesure. Je m’occupe, entre autres, du suivi des formations telles que Mise en conserve industrielle et artisanale et

Boissons alcooliques, puis du suivi auprès des petits producteurs actifs dans la production artisanale.

Qualité et sécurité

GTA : Parlez-nous de la formation en transformation artisanale, justement. F.S. : L’ITAQ offre plusieurs formations alimentaires nécessaires au processus de transformation artisanale, à l’hygiène et à la salubrité et à la commercialisation. Je pense, entre autres, à trois formations importantes : Déshydratation artisanale de fruits et de légumes, Mise en conserve artisanale et Transformation artisanale de fruits : gelées, beurres et sirops, qui permettent de transformer les surplus de récoltes selon les règles. La transformation artisanale est une excellente manière de valoriser les surplus, de diversifier votre offre de produits et de stabiliser vos fabrications tout au long de l’année. Avec les bonnes connaissances, notamment en matière de contraintes et de réglementation, cette

activité constitue une source de revenus stable et durable.

GTA : Un producteur qui songe à se lancer dans la transformation artisanale peut-il communiquer avec vous, question de l’orienter, de lui détailler les formations nécessaires?

F.S. : Oui, je travaille en collaboration avec une personne-ressource du MAPAQ pour ce type de service, car je ne peux que communiquer les outils nécessaires au démarrage d’une entreprise. Je le réfère au site du Ministère, où l’on trouve les cinq fiches relatives à une telle initiative : financement, permis, etc. Si tout est viable de ce côté, on peut ensuite lui présenter les formations nécessaires à son type de projet. Notre approche globale inclut toutes les méthodes et pratiques propres à chaque aliment. Un spécialiste veille à la conformité des tests, tout comme l’inspecteur du MAPAQ. Cela dit, notre équipe est en mesure d’effectuer l’ensemble des tests nécessaires et

d’effectuer des recommandations lors de l’achat d’équipements. Dans le cas où le projet de transformation alimentaire dépasserait notre champ de compétences, je suis en mesure de référer à un conseiller du MAPAQ.

GTA : Observez-vous des tendances dans le milieu de la transformation artisanale?

F.S. : On voit de plus en plus de personnes issues de l’immigration qui désirent reproduire ici des recettes de leur pays d’origine. Cependant, elles doivent le faire selon les normes canadiennes, ce qui les mène à ajuster leurs méthodes et pratiques, tant en matière de pression que de température, afin d’être conformes.

GTA : Ces produits bénéficient-ils d’un système de traçabilité?

F.S. : Absolument. Lorsqu’on désire développer un produit, un spécialiste est nécessaire. Dans le cas d’un procédé de mise en conserve, par exemple, le spécialiste effectue un test de pénétration de chaleur, que ce soit dans un presto ou un autoclave, qui vise à déterminer comment ledit produit réagit face à la chaleur. Il faut savoir que chaque produit possède des normes spécifiques. Une fois le processus complété, le producteur artisanal reçoit un document écrit, un cahier des charges dédié à la stérilisation. Dans le cas de transformation industrielle, cela passe par une charte de stérilisation.

Ainsi, les plages de montée en température, de stérilisation et de refroidissement sont clairement identifiées et définies. Ainsi, dans le cas où le produit développerait des signes de non-conformité et occasionnerait des rappels, le producteur est à même d’identifier la cause du problème.

Transformation et prévention

GTA : Recense-t-on plusieurs cas de contamination croisée ou de rappel de produits au niveau artisanal?

F.S. : Le secteur artisanal n’est pas très documenté, contrairement au secteur industriel. Il y a longtemps qu’aucun cas de botulisme n’a été signalé. Toutefois, on recense des cas documentés de listériose, de salmonellose et d’E. coli au niveau industriel.

GTA : Malgré tous les procédés certifiés en place, n’est-il pas étonnant de constater, chaque semaine sur les fils de presse, les cas d’interdiction de consommation et de rappels de produits issus de la transformation alimentaire, notamment du côté industriel, censé être plus sécuritaire et contrôlé?

F.S. : Oui, vous avez raison. La cause de ces situations tient toujours dans une faiblesse de l’application de la charte des meilleures pratiques de fabrication. Par exemple, l’ITAQ offre la formation Hygiène et salubrité alimentaire, qui vise les gestionnaires et les manipulateurs. La

méthode 5 M (matière, méthode, maind’œuvre, matériel, milieu) du MAPAQ, promue par l’ITAQ, porte sur un ensemble de points à maîtriser en matière d’innocuité alimentaire. Lorsqu’un cas survient, c’est qu’un maillon dans la chaîne s’est brisé. Les possibilités sont nombreuses : température mal contrôlée, mauvais entreposage d’un produit cru, une maintenance mal réalisée, etc. La cause est toujours à chercher du côté des préalables. Le service de formation continue de l’ITAQ accompagne ces entreprises à travers des formations et des services techniques, tels ceux offerts par Catherine Leblanc, conseillère à la formation continue – Secteur alimentaire. Ce n’est pas parce qu’une entreprise est certifiée SQF ou FSSC 22000 qu’elle est à l’abri d’un cas de contamination croisée. Nous accompagnons aussi les transformateurs alimentaires artisanaux dans la prévention de ces cas, toujours dommageables, mais pires pour les petites entreprises.

GTA : Les transformateurs artisanaux travaillent souvent avec très peu de personnel et n’ont pas toujours le temps de s’absenter de la ferme pour suivre les dernières formations. Pouvez-vous rappeler votre mode opérationnel à leur intention?

F.S. : L’offre est vaste. Que ce soit en ligne, en présence ou en mode hybride, les formations sont accessibles et sont d’une durée variable. On parle d’une

journée à une semaine. Dans le cas de petits producteurs, la formule atelier, qui inclut des mises en situation, s’avère idéale.

Fabien Servil, conseiller à la formation continue – Secteur alimentaire, à l’ITAQ. Photo : gracieuseté.

Giasson T.P., Directeur agricole, A.

La transformation occupe une place importante en agriculture, tous secteurs confondus. Il s’est développé souvent comme une solution pour éviter le gaspillage. On n’imagine pas à quel point les étapes pour transformer une denrée alimentaire est complexe et qu’il faut du savoir-faire et des équipements spécialisés à chaque étape du procédé. J’aimerais vous décrire le parcours insoupçonné de la pomme en jus, car je joue un rôle dans l’une de ces étapes depuis 23 ans, celle de l’approvisionnement chez A. Lassonde inc. à Rougemont.

Lassonde transforme la pomme depuis 1959, modestement au début, mais au fil des ans, le procédé s’est raffiné et, aujourd’hui, les équipements de pressage et de filtrations sont capables de traiter des milliers de tonnes de pommes en saison forte. Voici les grandes étapes

de transformation à partir de la réception des pommes jusqu’à l’étape finale, un jus clair limpide et ambré.

Suivant la récolte des pommes, les pomiculteurs s’affairent à ramasser les pommes au sol pour les livrer à Rougemont. Elles sont d’abord nettoyées, inspectées et dirigées vers un silo en attentes des étapes suivantes. Elles sont ensuite hachées en morceaux grossiers dans un broyeur industriel, un mélange d’enzyme est ajouté à cette étape en vue d’hydrolyser la protopectine et la cellulose facilitant l’extraction du moût (jus à l’état brut) lors du pressage.

Une fois broyée et enzymée, la râpure (morceaux de pommes) est dirigée vers une vis de mélange pour ajouter un aide au pressage, l’écaille de riz. Ce sous-produit de la mouture du riz a la capacité d’augmenter le drainage du moût durant le pressage. Une fois ajouté et bien mélangé avec la râpure, on laisse macérer dans d’immenses réservoirs pour une période de 45 minutes afin de laisser le temps aux enzymes de travailler.

Vient ensuite le pressage: la presse industrielle de type hydraulique est chargée par lot, le piston est activé pour comprimer la masse de râpures et libé-

rer le moût de pommes, un coup de presse dure environ 50 à 60 minutes.

Le secret est dans la cuve L’intérieur de la cuve de la presse est muni d’une série de manchons filtrants qui permet au moût d’être évacué. Le moût (jus extrait des presses) est stocké dans des réservoirs temporaires avant d’être filtré.

Avant la filtration, le moût subit un traitement thermique pour détruire les

mes. La pectine du fruit devenant soluble, le jus sera filtré au travers d’un système de membranes pour en retenir les derniers sédiments. Une fois cette étape complétée, le jus de pommes est clair et limpide. Il peut alors être dirigé vers les lignes d’emballages, être évaporé pour en faire du concentré ou entreposé dans des réservoirs aseptiques.

Toutes ces étapes requièrent des compétences de la part des opérateurs pour garantir l’efficience du procédé de la réception des pommes jusqu’au

Michaël Tougas de la Ferme La Rosace S.E.N.C., située à Saint-Louis, a remporté la bourse de 1500 $ du Fonds d’investissement pour la relève agricole.

Ce dernier a cofondé l’entreprise, une ferme maraîchère biodiversifiée axée sur l’écologie et la qualité alimentaire, avec sa conjointe. Ils gèrent la production en serre et en champs, la maind’œuvre, les réseaux sociaux et l’image de marque. La ferme repose sur quatre grands principes : rentabilité financière, produits d’exception, écologie et partage de connaissances.

Malgré le contexte difficile dans lequel l’entreprise a démarré, ses produits ont été très bien accueillis dès la première saison. Grâce à son engagement et à ses partenariats, Michaël aspire à maintenir la portée internationale de l’entreprise et à poursuivre une mission durable.

« Le démarrage de l’entreprise avec ma partenaire, à partir de nos propres moyens et dans un contexte agricole difficile, est une source de fierté, d’autant plus que nos produits sont bien

accueillis par notre clientèle », a déclaré à cet effet M. Tougas.

En mai dernier, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) annonçaient par voie de communiqué que l’année 2024 fracassait tous les records. Effectivement, c’est quelque 239 millions de livres de sirop d’érable, représentant 4,47 livres par entaille, qui ont été produites. Ce fut une excellente nouvelle, considérant que l’année 2023 s’est avérée décevante.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’y participer, il est toujours possible de vous inscrire sur la liste d’attente via le site Internet de l’ITAQ.

Déshydratation artisanale de fruits et légumes

Toute cette abondance de sirop est l’occasion idéale pour les producteurs acéricoles de soit apprendre à le transformer ou à peaufiner leurs techniques de transformation. À la fin janvier 2025 aura lieu une formation de deux jours sur la transformation des produits de l’érable au bureau de Saint-Hyacinthe de la Fédération de l’UPA de la Montérégie qui couvrira les techniques de bases. Par la suite, nous offrirons à notre bureau une formation un peu plus avancée à la fin mai ainsi qu’une autre sur les produits plus complexes de l’érable au début juin 2025. Ces trois formations sont affichées dans notre catalogue. N’hésitez pas à visiter notre site Internet afin de connaître tous les détails.

Dans un même ordre d’idée, l’ITAQ offrait en ligne, du 4 au 6 décembre, une formation de 18 heures sur la transformation artisanale de fruits en gelées,

Nicolas St-Pierre, enseignant et chercheur au Collège d’Alma, s’est bâti une solide expertise provinciale. Il revient à Drummondville les 22 et 23 janvier 2025 pour donner son cours sur la ventilation, le séchage et l’entreposage des grains.

Des grains mal entreposés entrainent des pertes de qualité et d’argent. Ils peuvent moisir, se coller aux parois du silo et former des ponts de grain. Régler le problème peut s’avérer risquer pour la productrice et le producteur agricole. Nous lisons trop souvent des articles dans les journaux sur les accidents survenus dans les silos à grain.

Une formation qui vise à l’optimisation

La formation a pour but de se familiariser avec les différents concepts et techniques reliés au séchage, à la ventilation et l’entreposage des grains. À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de conduire efficace-

ment leurs installations de stockage de même qu’en évaluer les capacités. Ils amélioreront leurs pratiques de séchage.

Ventilation : ce qu’il faut savoir

Le formateur St-Pierre passera en revue les modes et les types de ventilation. On ne ventile pas les grains de la même façon selon les saisons. Il parlera des différents séchoirs, des technologies qui y sont associés et des problèmes qui peuvent survenir. Il termine sa formation avec quelques règles de sécurité.

Pour plus d’information, il faut consulter le Catalogue des formations à uplus.upa.qc.ca ou contacter Guylaine Martin, agronome et répondante en formation au 819 758-6401 poste 2702, gmartin@formationagricole.com

Pour en savoir plus sur le sujet et la formation : www.upa.qc.ca/producteur/formations/detail/mieux-comprendre-la-ventilation-le-sechage-et-lentrep osage-des-grains

beurres et sirops qui était destinée aux producteurs de petits fruits. Des thèmes tels que l’approche qualité en transformation alimentaire, les normes gouvernementales applicables aux produits fabriqués ainsi que les différents procédés de fabrication de divers produits y étaient abordés en plus d’autres sujets.

Par ailleurs, en avril prochain, cette école proposera une formation sur la déshydratation artisanale de fruits et de légumes. Les apprenants pourront en savoir plus sur les principes de base associés à la déshydratation de fruits, légumes et herbes, calculer les coûts de revient des aliments déshydratés et déterminer des paramètres influençant la vitesse de séchage. Enfin, du 14 au 29 mars, vous pourrez saisir l’occasion de vous initier à la vinification grâce à la formation qui sera offerte par l’ITAQ dans un vignoble en Montérégie. Pour avoir plus d’information sur l’offre variée en formations agricoles en Montérégie, consultez le catalogue des formations U+ sur le site https://www.upa.qc.ca/producteur/formations ou Valérie Plante au 450 454-5115 au poste 6286 ou par courriel : vplante@upa.qc.ca.

Nous en profitons pour vous souhaiter un beau temps des Fêtes remplis de beaux moments et d’amour avec vos proches!

Saint-Hyacinthe Technopole et la Cité de l’innovation agroalimentaire accueillent des membres du corps consulaire en poste au Québec

Saint-Hyacinthe Technopole et la Cité de l’innovation agroalimentaire ont récemment eu le plaisir de recevoir une douzaine de membres du corps consulaire en poste au Québec.

Intéressés à découvrir l’écosystème d’innovation agroalimentaire de SaintHyacinthe, ceux-ci ont été accueuillis par la Ville de Saint-Hyacinthe, la Faculté de médecine vétérinaireUdeM, la Station Agro-Biotech, Cintech agroalimentaire et l’entreprise Jefo.

tants d’autres organisations phares du développement économique et de l’industrie agroalimentaire maskoutain, dont la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, Le Cégep de Saint-Hyacinthe, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Industrie Gastronomique Cascajares et la La fabrique à saveurs. L’objectif de cette journée spéciale était clair et défini : créer des liens et établir les bases de nouvelles collaborations internationales vouées à l’avancement de la science et de la filière

Une rencontre qui a permis aux visiteurs de découvrir l’écosystème d’innovation agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.

de la Mauricie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Kim An LuongMarquis Agronome, conseillère en transformation alimentaire et en commercialisation, Direction régionale de l’Estrie, MAPAQ

Alors que l’emballage sert à informer le consommateur au sujet d’un produit, à le transporter et à le protéger tout en offrant une praticité d’utilisation, l’écoconception amène, quant à elle, une réflexion plus large. Êtes-vous familier avec ce terme? L’écoconception est une démarche préventive qui se caractérise par la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et économiques lors de la phase de conception d’un emballage, tout en conservant sa valeur d’usage1 . Elle prend en compte l’approvisionnement responsable des matériaux utilisés, l’amélioration de la logistique de transport, la gestion du cycle de fin de vie (avec la récupération ou la recyclabilité) et l’importance d’un juste ratio emballage-produit.

Sachant que l’emballage d’un produit contribue à 10 % de son empreinte carbone2 , il est d’autant plus pertinent de s’intéresser à l’écoconception.

Des changements inspirants

Plusieurs entreprises ont ainsi emboîté le pas vers une telle approche. En voici quelques exemples :

• Cascades a conçu des paniers à rabats pour fruits et légumes en carton ondulé et s’est vu remettre le prix Innovation en alimentation 2023.

• Agropur a développé une boîte pour le fromage Oka 100 % recyclable, remportant ainsi le prix Innovation en alimentation 2022.

• La Laiterie de Coaticook a changé ses contenants de 100 ml, passant d’un plastique numéro 6 difficilement recyclable à un carton multicouche.

• La Chocolaterie des Pères Trappistes a revu la conception de ses boîtes de bleuets enrobés de chocolat en éliminant certains éléments non essentiels.

• La marque Liberté (General Mills) a retiré le pigment noir des couvercles

de ses produits, ce qui améliore leur reconnaissance par tri optique dans les centres de tri.

Le réemploi de contenants

Voilà un concept qui gagne également en popularité. Il se traduit par la réutilisation d’un même récipient pour du remplissage (à la maison ou en magasin) ou par le retour de contenants (consignés ou non) en magasin ou via un service de livraison.

Des suggestions pour les fruits et légumes

Voici quelques astuces simples pour adopter de meilleures pratiques d’emballage à ce chapitre. Elles prennent en considération l’impact environnemental, la protection et la conservation du produit ainsi que la mise en marché :

• Choisir des matières facilement séparables ou uniques ou encore des emballages faits de matières recyclées. Exemples : caissette de carton, barquette avec opercule en PET recyclé, vente en vrac.

• Éviter le suremballage et les portions individuelles.

• Réduire l’utilisation de couleurs : le potentiel de recyclabilité est augmenté lorsque les emballages sont peu ou pas colorés.

La réglementation applicable

Les entreprises et organisations qui mettent en marché des produits ont non seulement un rôle important à jouer quant au choix des matériaux utilisés, elles doivent aussi assumer certaines obligations. Si elles sont assujetties à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)3, elles sont

Entreprises Québec (ÉEQ) qui a pour responsabilité, entre autres choses, d’établir les grilles tarifaires, variables selon la matière. Par exemple, en 2024, il en coûte 28,202 cents par kilogramme (¢/kg) pour un carton ondulé et 144,685 ¢/kg pour un polystyrène expansé alimentaire4

Un bonus incitatif maximal de 50 % sur le tarif annuel est actuellement proposé aux entreprises, en fonction des actions d’écoconception qu’elles ont accomplies. Les actions admissibles sont la réduction, l’approvisionnement, la recyclabilité, la communication et la réalisation d’une étude de cas5

Il est aussi à noter qu’en 2024, certains matériaux sont visés par une pénalité financière (appelée « malus ») ajoutée au tarif annuel. Les plastiques de type polychlorure de vinyle (PVC), l’acide polylactique (PLA) et d’autres plastiques dégradables sont ciblés en raison des enjeux qu’ils posent pour les filières de collecte6

Les aides financières disponibles L’idée d’améliorer votre empreinte environnementale vous emballe?

Sachez que des aides financières pour les entreprises existent. Notamment, le programme Soutien à l’écoconception d’emballages et de contenants alimentaires recyclables7, du Fonds d’action québécois pour le développement durable, offre jusqu’à 50 000 $ en subvention. Le site Écoconception et économie circulaire8 regorge également d’informations pertinentes sur le sujet, que ce soit pour le choix du matériau, la gestion de fin de vie ou encore le recours aux services de professionnels. LG2, une agence de création, marketing et communication, a quant à elle produit un guide sur l’implantation de l’écoconception dans le processus de création d’emballage9. L’Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire a aussi élaboré le guide L’emballage alimentaire écoresponsable au Québec10 , qui se veut un peu plus technique. Puis, l’Université du Québec à Montréal a réalisé un documentaire fort intéressant sur le phénomène. Il se nomme Tout déballer11 et a pour objectif d’informer et de sensibiliser les consommateurs.

1 https://ecoconception.eeq.ca/fr-ca/ecoconception/fondements

2 https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeap/documents-2023/presentation-ecoconception-produitsemballages.pdf

3 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/Q-2/

4 https://www.eeq.ca/pour-les-entreprises/tarification/grille-tarifaire/

5 https://ecoconception.eeq.ca/fr-ca/bonus

6 https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/EEQ_Guide_Malus2024_FR_VF.pdf

7 https://faqdd.qc.ca/programmes/ecoemballage

8 https://ecoconception.eeq.ca/fr-ca/ecoconception/ressources

9 https://lg2.com/nouvelles/comment-implanter-lecoconception-dans-le-processus-de-creationdemballage?lang=fr

10www.itega.ca/wp-content/uploads/2023/05/963_ITEGA_Guide-Emballage-Ecoresponsable_V5Interactif-HR.pdf

11 https://toutdeballer.uqam.ca

Eve Abel Agronome, conseillère en horticulture maraîchère, Direction régionale de la Montérégie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

La saison des cultures terminée, il est maintenant possible de brosser un portrait grâce aux observations faites par les avertisseurs du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP).

La saison a connu un départ hâtif dans bien des régions avec des températures de jour comme de nuit qui se sont réchauffées rapidement. Voici ce qui a retenu l’attention du RAP en 2024.

Et la pluie dans tout ça?

Les pluies abondantes apportées par les restes de l’ouragan Debby au mois d’août dernier et les précipitations des semaines suivantes ont entraîné des conséquences sur les productions agricoles. La carotte est l’une des cultures qui ont été les plus affectées. Dans certaines zones des champs, l’excès d’eau a causé de l’asphyxie racinaire et a entraîné le développement de maladies fongiques. Ces problèmes peuvent faire en sorte que les carottes soient invendables aux consommateurs en raison de la pourriture ou de la moins grande durée de conservation.

Les insectes ont eux aussi bénéficié des températures chaudes

Cette année, la teigne du poireau a donné du fil à retordre à bien des entreprises et des conseillers. Les générations de ce papillon se sont succédé rapidement et la période d’activité a été plus longue. Il a donc parfois été difficile de déterminer les bonnes périodes de traitement pour cibler les chenilles qui s’alimentent. Alors que la teigne du poireau produit généralement trois générations au Québec, une quatrième génération, très courte, a été observée dans quelques sites plus au sud de la Montérégie durant la saison 2024. Les données récoltées grâce au réseau de piégeage provincial seront étudiées cet hiver pour mieux comprendre le comportement de l’insecte pendant cette saison chaude.

La chrysomèle à quatre bandes (Poecilocapsus lineatus), aussi appelée « punaise à quatre lignes », est un

insecte moins commun qui a été observé dans le poivron. Elle y a fait quelques dommages en se nourrissant des feuilles. Cet insecte ne cause habituellement pas la mort du plant, mais il diminue sa croissance. Les lésions sur les plants peuvent également servir de porte d’entrée aux pathogènes et entraîner des problèmes.

Les scarabées japonais adultes, quant à eux, ont causé des défoliations dans certaines cultures, dont l’aubergine. Des interventions localisées ont été nécessaires là où les filets d’exclusion ne sont pas utilisés. Cet insecte est présent principalement en Montérégie et en Estrie. Il a aussi été observé, au cours des dernières années, dans les Laurentides et dans la région de la Capitale-Nationale. Son aire de répartition semble s’élargir. Il est donc important d’apprendre à le reconnaître afin de protéger rapidement les cultures en sa présence, par exemple à l’aide de filets d’exclusion.

Une autre surprise a été la présence d’aleurodes sous les tunnels et en champ. Ce petit insecte friand de tomates et d’aubergines fait partie des ravageurs régulièrement observés en serre. Il n’est cependant pas habituel de le retrouver en champ ni même sous les tunnels. L’équipe du RAP a avisé la clientèle de la présence de cet insecte et des mesures à prendre par l’entremise des avertissements.

Des maladies observées dans les cultures

Des dizaines de maladies sont surveillées par l’équipe du RAP chaque saison. Deux d’entre elles ont retenu l’attention cette année en raison de leur présence nouvelle ou de leur incidence potentielle. Premièrement, le mildiou de la pomme de terre a causé bien des dommages dans les cultures de pommes de terre et de tomates au cours des deux dernières années et a été sous haute surveillance au cours de la saison 2024. Un premier cas a été confirmé cette année le 14 août, soit plus tard comparativement au 25 juillet en 2023. Un communiqué du type alerte a été publié le jour même pour aviser de la présence de la maladie, recommander un dépistage plus serré des champs et faire des recommandations préventives pour éviter sa propagation. La maladie a causé moins de dommages qu’en 2023.

Il est important de savoir que le mildiou ne concerne pas uniquement les producteurs commerciaux de tomates et de pommes de terre. Tous les jardiniers doivent se sentir concernés par la

situation. On peut mettre de l’avant des mesures comme la bonne gestion des résidus de culture, le choix de cultivars résistants ou l’espacement adéquat des plants, dès la planification du jardin, pour limiter la présence et la propagation de cette maladie.

La deuxième maladie sous le radar a été la tache plectosporienne dans les cucurbitacées. Elle a été observée au Québec pour la première fois en 2009. Cette maladie apparaît toutefois de façon plus fréquente depuis quelques années. Elle se développe en conditions pluvieuses. Les citrouilles et les courgettes sont les espèces les plus sensibles à cette maladie. Il est recommandé d’effectuer une rotation d’au moins deux ans sans citrouille ni courgette dans les champs où des cas ont été observés.

Mais qu’est-ce que le RAP?

Coordonné par la Direction de la phytoprotection du MAPAQ, le RAP a pour mission de surveiller les ennemis des cultures du territoire agricole. Il informe les producteurs agricoles, les conseillers et les autres intervenants du secteur de la présence et de l’évolution des ennemis des cultures dans leur

région. Il propose également les stratégies d’intervention les plus appropriées dans un contexte de gestion intégrée des ennemis des cultures. Le RAP peut compter sur l’expertise de plusieurs agronomes, dont plus d’une dizaine dans les directions régionales de la Montérégie et du Centre-du-Québec. Plusieurs types de communiqués sont publiés par le RAP pour informer les producteurs au cours de la saison estivale :

• des fiches techniques décrivent les ennemis des cultures;

• des bulletins d’information présentent les choix d’interventions phytosanitaires et leurs risques;

• des avertissements présentent les problématiques phytosanitaires de manière hebdomadaire;

• des alertes émises en cas d’urgence. Seulement pendant la saison 2024, pas moins de 146 avertissements et 3 alertes ont été émis pour le secteur maraîcher.

Comment recevoir les publications du RAP?

Il est possible de vous inscrire gratuitement pour recevoir les communiqués du RAP. Pour vous abonner ou en savoir plus, consultez le site Internet du MAPAQ au www.mapaq.gouv.qc.ca/rap.

Le 15 janvier prochain, participez à la Journée acéricole de la Montérégie qui se tiendra en marge du Salon de l’agriculture.

Au cours de la journée, il sera question de l’adaptation des techniques d’entaillage, de l’utilisation optimale du concentrateur, de la gestion adéquate des eaux de lavage ainsi que de l’accroissement de la résilience des érablières aux insectes ravageurs et aux plantes envahissantes. Vous pourrez aussi vous inspirer de la vision d’une entreprise innovante.

En plus de participer aux conférences, vous aurez la chance de visiter les exposants du Salon de l’agriculture. Une zone de l’érable, située dans le pavillon Sollio Agriculture, rassemblera au même endroit tous les exposants issus de l’industrie acéricole.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Consultez le Québec.ca/journéesacéricoles pour connaître le programme et vous inscrire.

Marie-Ève Dubuc

Agronome, conseillère en production animale, Direction régionale de la Montérégie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Un programme alimentaire équilibré permet d’optimiser les performances des ruminants. Pour cela, il faut surveiller le nutriment qu’ils consomment le plus : l’eau. La disponibilité de celleci et sa qualité ont une incidence majeure sur la santé et la productivité des animaux.

En effet, l’eau est le nutriment le plus consommé par les ruminants dans une journée. Par exemple, une vache laitière en lactation consomme en moyenne entre 115 et 155 litres d’eau par jour, tandis qu’une vache de boucherie et son veau au pâturage boivent en moyenne 55 litres par jour. Cette ressource remplit une multitude de fonctions essentielles dans l’organisme, comme le maintien de la température interne, la fermentation ruminale, l’absorption des nutriments et l’élimination des déchets de la digestion. Voyons pourquoi qualité (de l’eau) rime avec santé, productivité et rentabilité!

Une eau de qualité pour de meilleurs résultats financiers! L’eau d’abreuvement donnée aux ruminants doit répondre à leurs besoins physiologiques en ce qui concerne autant la quantité que la qualité. Des recherches1 ont démontré qu’une eau de meilleure qualité réduit l’apparition de maladies et de problèmes de santé dans le troupeau. De plus, la disponibilité d’une bonne eau peut inciter les animaux à boire davantage et à consommer plus de matière sèche. Il en résulte un meilleur gain de poids quotidien. Pensez-y, une meilleure productivité représente des dollars supplémentaires dans votre portefeuille!

Comment se définit une eau de qualité?

Pour évaluer la qualité de l’eau d’abreuvement, il y a cinq éléments à considérer :

• L’odeur et le goût

• Les paramètres physiques et chimiques (ex. : pH, salinité, nitrates)

• La présence de composés toxiques (ex. : pesticides)

• La concentration de composés minéraux (ex. : fer, manganèse, sodium)

• La présence de contamination microbienne (ex. : bactéries E. coli, entérocoques, coliformes totaux)

Un éleveur devrait toujours se demander s’il oserait boire l’eau offerte à ses animaux. Si la réponse est non, il faut savoir que cette eau de moins bonne qualité pourrait entraîner des pertes économiques pour l’entreprise et qu’il est nécessaire d’agir pour corriger la situation.

Comment s’assurer de la qualité de l’eau?

Il faut être vigilant et surveiller l’odeur et le goût de l’eau. Certains paramètres de qualité comme la température, la salinité et la présence d’impuretés affectent le goût et l’odeur et peuvent amener les ruminants à limiter grandement leur consommation d’eau. Cela aura un effet direct sur leur santé et leur productivité.

Même si l’entreprise agricole utilise le même puits depuis des années, il est très important d’effectuer périodiquement une analyse de l’eau pour s’assurer du maintien de la qualité de la source. Il ne faut pas tenir pour acquis que la qualité de l’eau ne change pas, car une contamination sporadique pourrait survenir sans préavis. Plusieurs programmes de certification qui s’appliquent aux élevages du Québec exigent d’ailleurs une analyse microbiologique de l’eau annuellement. De plus, le Règlement sur les aliments (RLRQ, chapitre P-29, r. 1) exige que l’eau d’abreuvement des animaux laitiers soit potable, c’est-à-dire

Références

qu’elle doit être conforme aux normes prévues au Règlement sur la qualité de l’eau potable (RLRQ, chapitre Q-2, r. 40). Afin d’en démontrer la potabilité, l’eau d’un puits devrait être testée au moins deux fois par année pour les paramètres microbiologiques durant les périodes de vulnérabilité, soit à l’automne et au printemps, comme recommandé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs2 Si l’entreprise soupçonne un problème de qualité de l’eau, il est préférable, pour tenter d’en identifier l’origine, de vérifier la qualité à la source même et aux points d’abreuvement.

Les bonnes pratiques pour prévenir la contamination de l’eau et maintenir sa qualité En plus de protéger son puits des risques de contamination en respectant la règlementation en vigueur, l’éleveur peut prendre des mesures à l’égard de son système de canalisation et de distribution de l’eau pour que celle-ci demeure propre. Voici quelques éléments à garder en tête.

• Le choix de l’emplacement des abreuvoirs est important, autant pour faciliter l’accès des animaux que pour diminuer la contamination. Par exemple, dans un pâturage, il est préférable de mettre les abreuvoirs mobiles à une distance de 6 à 12 mètres de la mangeoire pour éviter le contact avec les déjections des vaches.

• Une bonne gestion de l’abreuvoir au pâturage est nécessaire pour éviter la mise en place de certaines conditions environnementales défavorables telles que la présence d’algues ou de boue autour des abreuvoirs. Dans son étude3 publiée en 2021, Mme Marianne Chayer, alors étudiante à la maîtrise, a analysé la qualité de l’eau à la source et dans les abreuvoirs de 22 troupeaux de bovins de boucherie répartis dans

3 régions du Québec. L’étude souligne que ces conditions environnementales peuvent avoir d’importantes conséquences. Elles diminuent de manière importante la qualité microbienne de l’eau d’abreuvement et créent des enjeux de santé et de propreté. En vue de diminuer la présence de boue, il faut déplacer fréquemment le bassin pour éviter le surpiétinement ou aménager une plateforme solide sous un bassin fixe.

• Il faut régulièrement nettoyer les bols à eau individuels et les abreuvoirs. Au fil de leur utilisation par les animaux, ils peuvent devenir contaminés par des résidus d’aliments, des matières fécales et de la poussière. Cela peut entraîner la formation d’un dépôt visqueux à la surface de l’eau causée par des micro-organismes. Leur décomposition génère une odeur ou un goût désagréable pour les animaux. Pour ce qui est des abreuvoirs au pâturage, il faut les vidanger et les nettoyer régulièrement, notamment avant de changer de parcelle. Le nettoyage empêche la propagation d’algues et permet d’offrir de l’eau propre.

• À l’intérieur des bâtiments d’élevage, en plus des abreuvoirs, les conduites d’eau peuvent aussi exiger un nettoyage pour éliminer l’accumulation de dépôts visqueux. Il faut bien choisir le produit nettoyant et le protocole en fonction du type d’espèces animales. Des ressources qualifiées en matière d’eau d’abreuvement pour les élevages agricoles peuvent vous guider.

Quand on y pense, il est profitable de se préoccuper plus de l’eau, un nutriment essentiel. En effet, l’éleveur a tout avantage à mettre des efforts pour fournir une eau de qualité à ses animaux, car il peut du même coup améliorer leur santé, leur bien-être, leur consommation volontaire de matière sèche et leurs performances, ainsi que ses profits.

1 BEEF CATTLE RESEARCH COUNCIL. Systèmes d’abreuvement pour bovins de boucherie, s. d. En ligne : https://www.beefrsearch.ca/fr/topics/water-systemsfor-beef-cattle/

2 QUÉBEC. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS. La qualité de l’eau de mon puits, s. d. En ligne : https://www.environn ment.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm

3 CHAYER, Marianne. Étude de la qualité de l’eau de source et d’abreuvement dans les élevages vache-veau en fonction des propriétés physicochimiques et bactériologiques, Mémoire (M. Sc.), Université Laval, 2021, 94 p. En ligne : https://corpus.ulaval.ca/server/api/core/bitstreams/c37157e3-ae31-4423-9e6e4f781b89d5df/content

JACOB, Jocelyn. L’importance de l’eau chez les bovins de boucherie, Présentation PowerPoint d’une communication présentée à la Journée champêtre Paysan Gourmand, 26 août 2023. En ligne : https://www.agrireseau.net/documents/Document_111637.pdf ONTARIO. MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES. La qualité de l’eau d’abreuvement pour le bétail laitier, Fiche technique, ISSN 1198-7138, octobre 2003. En ligne : https://www.ontario.ca/fr/page/la-qualite-de-leau-dabreuvement-pour-le-betail-laitier WARD, D., et K. MCKAGUE. Les exigences en eau des animaux d’élevage, Fiche technique no 23-024, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, février 2023. En ligne : https://files.ontario.ca/omafra-water-requirements-livestock-23-024-fr-2023-04-25.pdf

Il n’est pas rare d’observer des pucerons dans les productions de fleurs annuelles. Comment combattre ce ravageur qui laissent sur son passage des exuvies et du miellat pouvant mener à la formation de moisissure noire et à la déformation des végétaux ?

Est-ce utopique de penser qu’en production ornementale en serre, les prédateurs puissent remplacer l’usage d’insecticide de synthèse pour lutter contre ce ravageur ? Est-ce quelque chose de réalisable, de viable d’un point de vue économique ?

L’équipe de recherche de l’IQDHO s’est intéressée à cet enjeu avec son projet de « Mise au point d’une stratégie de lutte contre les pucerons à l’aide de prédateurs généralistes pour les cultures ornementales en serre – 20-016-IQDHO ». Différents prédateurs généralistes ont été testés afin d’évaluer leur efficacité à lutter contre les pucerons sur les fleurs annuelles en serre. La performance des prédateurs a aussi été comparée à celle des pesticides.

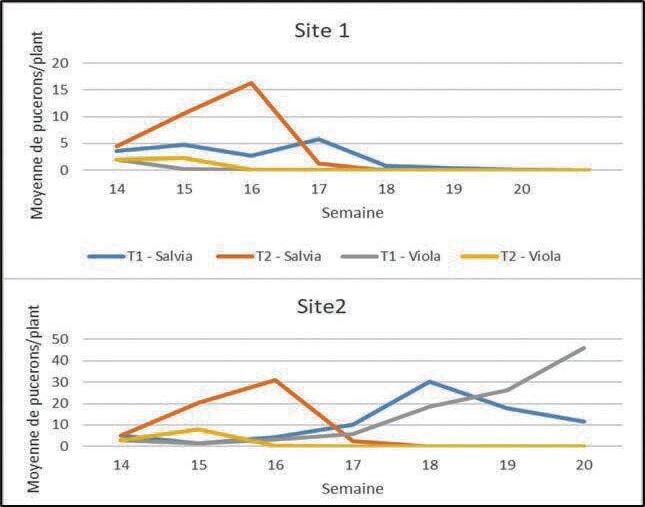

Quelques mots sur le dispositif Le projet était divisé en deux volets : Dans le volet 1, deux espèces de pucerons ont été inoculées sur des pensées (Viola cornuta) et des sauges (Salvia farinacea), placées dans des cages d’élevage. Quatre prédateurs ont été introduits pour lutter contre les pucerons, soit deux espèces de chrysope verte (Chrysoperla carnea et Chrysoperla rufilabris), l’hémérobe (Micromus variegatus) et la coccinelle à deux points (Adalia bipuntata). Les pucerons choisis pour l’inoculation étaient le puceron vert du pêcher (Myzus persicae) et le puceron de la digitale (Aulacorthum solani).

stratégie de lutte avec pesticides sur de plus grandes superficies. Les mêmes espèces de plantes et de pucerons, qu’au volet 1, ont été sélectionnées. Les prédateurs utilisés étaient la chrysope verte (C. carnea) sous forme d’œufs et l’hémérobe (M. variegatus) sous forme adulte. Les plantes recevant l’insecticide étaient sous filet afin d’éviter la contamination du traitement par les prédateurs.

Quelles sont les découvertes ?

Dans le volet 1, les expériences ont montré que les deux espèces de chrysopes vertes et l’hémérobe sont efficaces pour lutter contre le puceron du pêcher et le puceron de la digitale sur les pensées et les sauges, peu importe le stade de développement des végétaux. Cependant, les larves de C. rufilabris ont montré une efficacité plus variable que celles de C. carnea.

Dans le volet 2, les introductions de prédateurs ont permis de contrôler suffisamment les populations de pucerons (suivre T1 ligne bleue et T1 ligne grise) pour maintenir une qualité esthétique des plants comparable à celle des plants traités avec un insecticide de synthèse (suivre T2 ligne orange et T2 ligne jaune). Cela a été observé malgré une augmentation du nombre de pucerons sur le site 2 au fil des semaines, pour les plants avec prédateurs, par rapport à ceux avec insecticides (Figure 1). De 88 à 100 % des plants avec prédateurs ont été jugés commercialisables à la fin de l’expérience!

Que peut-on en tirer ?

Les introductions de prédateurs coûtent généralement plus chères que les applications de pesticides. Le prix peut varier selon les stades de développement et les formats de vente d’agents de lutte biologique. Toutefois, il est important de prendre en compte les conséquences sur l’environnement et sur la santé, dans le choix des méthodes de contrôle contre les pucerons.

L’expérience nous démontre que les lâchers de prédateurs généralistes peuvent être aussi efficaces que les insecticides de synthèse pour lutter contre les pucerons sur les plantes ornementales en serre et pour maintenir leur qualité. Afin de garantir un contrôle efficace, il est essentiel d’introduire les prédateurs chaque semaine et

de maintenir la fréquence et le taux d’introduction, même si la population du ravageur diminue.

Chrysopes et hémérobes contre pucerons, que les meilleurs gagnent !

Pour consulter le rapport complet du projet : bit.ly/3OrUYLh

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du volet 3 du programme Prime-Vert.

L’IQDHO, l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale, est un centre d’expertise unique au Québec. Pour plus de détails sur l’institut, voici nos coordonnées : 3230 rue Sicotte, Bureau E-307 Saint-Hyacinthe, QC J2S 2M2 info@iqdho.com www.iqdho.com

C’est à l’occasion de son traditionnel dîner-gala, tenu le 21 novembre, que le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a présenté les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2024. Ces prix récompensent les entreprises alimentaires qui se démarquent par leur innovation et leur créativité exceptionnelles dans leurs activités. Les projets d’innovation ont été évalués par un jury composé de professionnels œuvrant dans l’industrie alimentaire.

Les lauréats des Prix Innovation en alimentation, recensés sur le territoire couvert par le jounal, sont :

Catégorie Produits nouveaux ou améliorés

Boissons alcooliques fermentées :

A. Lassonde (Rougemont) - Division Vins Arista) pour Stefano Spritz

Aperitivo;

Chocolats, collations, desserts et confiseries :

Bonbon Collections (Saint-Bruno de Montarville) pour son gâteau de style « Cheezecake »;

Protéines animales

Groupe Nutri (Saint-Hyacinthe) pour ses Oeufs marinés dans le vinaigre assaisonné Nutri;

Catégorie Emballage

Agropur Coopérative Laitière (SaintHubert) pour son emballage Prêt à être recyclé Agropur Grand Cheddar;

Catégorie Technologie & Productivité

Station Agro-Biotech (Saint-Hyacinthe) pour la mise en fonction d’une usine et l’implantation d’un autoclave à canette à continu.

Distinctions

À l’occasion de ce concours, la Banque Nationale a remis le Prix Entrepreneuriat Banque Nationale à Bonbon Collections, qui favorise l’esprit entrepreneurial au sein de son équipe en encourageant ses employés à réaliser leurs idées.

De son côté, Fasken a remis le Prix Éco-responsable Fasken à Les Fermes PB (Marieville) à qui le jury a octroyé le plus haut score pour le critère Développement durable.

le