Die verlorene Spur

ÄSTHETISCHE REFLEXIONEN ZUR SCHRAFFUR IN DER VORMODERNE

Elvira Bojilova

Elvira Bojilova

ÄSTHETISCHE REFLEXIONEN ZUR SCHRAFFUR IN DER VORMODERNE

Elvira Bojilova

Elvira Bojilova

6 Dank

8 Vorwort

15 Das Entstehen der Schraffur

25 Kontur

25 „circumscriptio“: Linie als Fixierung

41 Ohne Worte

57 Verdichtung

57 „trattolini troppo minuti“: Zarte Schraffur (Teil I)

74 „sanza tratti“: Verschwindende Schraffur

79 Kalligraphie

79 „tratti naturali“: Linie als Geometrie

89 „stilstaende letter“: Linie als Bild

129 Semantisierung

129 „toutes les formes d‘hachures“: Universalregeln der Faktur

156 „aller Dingen Eigenschaft“: Terminologische Adaptionen

169 (In-)Kongruenz

169 „brutalite du graveur“: Zarte Schraffur (Teil II)

184 „resemblance fort imparfaite”: macchia – Linie

195 Die Auflösung der Schraffur

Dieses Buch ist die überarbeitete Fassung meiner im Oktober 2018 eingereichten und im August 2019 an der Universität Hamburg verteidigten Dissertationsschrift. Ich danke meinen Gutachtern, Frank Fehrenbach und Robert Felfe, für alle Freiheiten, die sie mir bei der Erarbeitung gewährt haben, sowie für die unverzichtbaren Hinweise und Empfehlungsschreiben.

Durch Nicola Suthor lernte ich während meines Grundstudiums in Heidelberg anhand einer Zeichnung von Guercino die graphischen Künste kennen (Florenz, Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, Inv. Nr. 3659 S). Ihrer kontinuierlichen Unterstützung und den gemeinsamen Diskussionen verdanke nicht nur ich sehr viel, sondern auch dieses Buch.

Gefördert wurde die Dissertationsschrift von 2015 bis 2019 mit einem überaus großzügigen Doktorandenvertrag vom Kunsthistorischen Institut in Florenz – MaxPlanckInstitut. Ohne die einzigartige Bibliothek und den genius loci des KHIs wäre dieses Buch nicht das gleiche geworden; ich hätte mir keine bessere Heimat dafür vorstellen können. Dank gebührt insbesondere Hannah Baader und Gerhard Wolf – für alles, was sie vor, während und nach dieser Zeit für mich getan haben. Nicht minder sei Ester Fasino und Eva Mußotter für ihr herzliches Engagement gedankt, mit dem sie mir in sämtlichen Belangen den Rücken freigehalten haben. Sie alle haben stets Nachsicht und Verständnis aufgebracht.

Wichtige Teile der Überarbeitung konnte ich während meines Aufenthaltes an der Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies im Winter 2020 fertigstellen. Alina Payne danke ich von Herzen für die Chance, an diesem magischen Ort forschen zu dürfen. Es hat mir mehr bedeutet als ich hier in Worte fassen könnte. Ebenfalls in der Zeit der Manuskriptüberarbeitung stand mir Karin Leonhard mit Rat und Hilfe zur Seite, wann immer ich sie benötigte.

Über die Jahre konnte ich verschiedene Aspekte des Buchs im Rahmen von Konferenzen und Workshops vorstellen. Alle Beobachtungen, Korrekturen und weiterführenden Fragen waren eine Bereicherung. Bedanken möchte ich mich insbesondere bei folgenden Organisatorinnen und Organisatoren, die dies ermöglicht haben: Iris Brahms, Thomas Dittelbach,

Norberto Gramaccini, Klaus Krüger, Claudia Lehmann, Alexander Marr, Elisabeth OyMarra, Johannes Rößler und Claudia SteinhardtHirsch.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern folgender Institutionen haben mir die Recherche immens erleichtert: Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, Ornamentstichsammlung der Kunstbibliothek Berlin, Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle, British Museum und Cabinet des dessins du musée du Louvre. Besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliothek des Kunstgeschichtlichen Seminars in Hamburg. Hier entstanden die ersten Ideen.

Düsseldorf, im Mai 2023

Wie lässt sich etwas beschreiben, das es nie gegeben hat? Die Frage ist in einer Aporie begründet, die aus der Vorstellung hervorgeht, dass das vermehrte Interesse an ästhetischen Qualitäten graphischer Kunstwerke – und in einem zweiten Schritt an Techniken wie der Schraffur – erst mit der sich sukzessive professionalisierenden Connoisseurship im Verlauf des 18. Jhs. begann.1 Das Interesse an der Schraffur wurde mit der Etablierung der Kunstwissenschaft als Wissenschaftsdisziplin im 19. Jh. ausdifferenziert. Die Beobachtung trifft insofern zu, als dass sich eine auf ‚systematische‘ Untersuchungen abzielende Reflexion der Schraffur tatsächlich erst in diesem historiographisch nachzuvollziehendem Zweischritt abzeichnete. So erfolgte die erste stilistische Erfassung druckgraphischer Stile beispielsweise, und darauffolgend der Schraffur, von Éduard Ernst Kolloff (1811–1879) im Jahre 1878. Er unterschied in einem Lexikonartikel zu Baccio Baldinis (1436–1487) Druckgraphiken die mit Parallelschraffur geführte sogenannte „breite Manier“, die er gegen die „feine Manier“ absetzte. Letztere zeichne sich durch die ausschließliche Verwendung eines feinen Netzes aus Kreuzschraffuren aus, die dem Stil seinen Namen schenkte. Die „breite“ Manier hingegen erschöpfe sich Kolloff zufolge in Parallelschraffuren, die im Vergleich zur „feinen“ Manier größere Zwischenräume zwischen den einzelnen Schraffurlinien boten.2 Die Einbettung dieser Stile in einen Lexikonartikel war symptomatisch für den Versuch einer wissensorientierten Kategorisierung. Sie traf den Nerv der Zeit, denn nur vier Jahre später nahm sich der Künstler Philip Gilbert Hamerton (1834–1894) in seinem Werk The Graphic Arts (1882) der Aufgabe an, Linie und Schraffur in Raffaels (1483–1520) Zeichnungen in vier wesentliche Kategorien mit je eigenen miteinander verschränkten Wirkungs und Funktionsweisen zu unterteilen.3

1 Norberto Gramaccinis Quellenanthologie (1997) zur Druckgraphik im Frankreich des 18. Jhs. bietet noch immer eine der wichtigsten Übersichten zu diesem Thema.

2 Kolloff 1878, zit n. Allgemeines Künstlerlexikon, 1878, 2. Bd., S. 574– 612.

3 Anhand von Raffaels Heilige Familie (Lille, Palais des BeauxArts, Inv. Nr. 458) unterschied er folgende Linien und Schraffurtypen: „All the elements of Raphael’s pendrawing will be found, on analysis, to reduce themselves in these four. 1. Pure line, indicating forms of persons, folds of drapery, &c. This line

„Man müsste tausend Worte haben“

Es verwundert indes, dass ausgerechnet im 16. und 17. Jh., also jener Periode, in der die graphischen Künste ihre Hochkonjunktur hatten und einem rasanten Wandel unterlagen, die Schraffur als eines ihrer markantesten Charakteristika unter kunsttheoretischen Gesichtspunkten gänzlich unberücksichtigt geblieben sein soll. Wie in jeweiligen historischen Kontexten auf kunsttheoretischer Ebene über diese Technik reflektiert wurde, ist daher noch immer ein Desiderat, das auch, aber nicht ausschließlich, durch die spezifisch kunsthistorischen Zurichtungen des Gegenstands bedingt wurde: Für die Kunstgeschichte kann die Schraffur als Untersuchungsgegenstand noch heute vor allem als kennerschaftliches, formalstilistisches oder ‚entwicklungsgeschichtliches‘ Kriterium dienen. In Kolloffs Ansatz konvergieren diese Aspekte; für ihn waren „feine“ und „breite“ Manier vornehmlich formalkennerschaftliche Kriterien zur Beschreibung einer Entwicklungsgeschichte der Graphik. Folgt man jedoch dem zumindest impliziten kunsthistorischen Kanon, der sich im ‚blinden Fleck‘ zu diesem Thema äußert, steht die Rekonstruktion einer ‚Diskursgeschichte‘ der Schraffur, die vermeintlich im 16. und 17. Jh. nicht existiert, bis dato aus. Eine solche Geschichte der Schraffur steht dem Entwicklungsnarrativ radikal entgegen. Was Kunsttheoretikern und Connoisseurs des 18. Jhs. aus früheren Jahrhunderten in mancherlei Hinsicht als Vehikel diente,4 muss sich notgedrungen auf pasticcioartig verstreute Äußerungen stützen, deren Zusammenführen zu einem größeren Ganzen einer Spurenlese im Sand gleichkommt.

Diese Einsicht hat weitreichende Folgen: In einzelnen Studien, die sich gegen ein chronologisch‚konsistentes‘ Narrativ bzw. eine engmaschige Entwicklungsgeschichte richten, werden im Folgenden Facetten frühneuzeitlicher Betrachtung von Schraffur nachgezeichnet, ohne im engeren Sinn eine Geschichte oder gar Theorie der Schraffur ausformulieren zu wollen. Die einleitend gestellte Frage – wie lässt sich etwas beschreiben, das es nie gegeben hat? – kann hier schon konkretisiert werden: Wie lässt sich etwas beschreiben, das noch nicht mit einem ‚genuinen‘ Vokabular erfasst worden war? Und in einem zweiten Schritt: Wie ist das Verhältnis von Kunstwerken zu einem terminologischen Tableau zu beschreiben, das nicht spezifisch für die entsprechenden Charakteristika entworfen wurde? Die einzelnen Kapitel mit ihren je zwei Zweigen sind so konzipiert, dass sie sowohl einzeln als auch in ihrer Zwillingsstruktur mit ihren komplementären Aspekten eines Themenkomplexes gelesen werden können. Dieser ‚lockeren‘ Struktur ist es geschuldet, dass thematische Leitmotive, die in einem Kapitel auftauchen, später anhand anderer Beispiele vertieft,

is not hard outline, but is often broken and picturesque, and deals with material within the outline; it is often multiple, so that the eye has three or four lines to choose from, in consequence of experiments and alterations. It is not generally thick, though it seems so when near lines run into each other.

2. Shading over the line, mostly diagonal, but not invariably. This shading is generally open, the lines being sometimes an eighth of an inch apart, but it is used only as a middle tint, all lighter tints being left white. 3. Crosshatching, seldom resorted to, and used only accidentally, as it were, in parts, never laboriously, as if to imitate an engraving. 4. Thickened lines in places. The use of these is to give vigorous accents of relief. They have nothing to do with chiaroscuro, and are only used to detach figures, members, or other objects.“ Hamerton 1882, S. 66 f.

4 Rümelin 2001, S. 187.

variiert oder konterkariert werden können – und in diesem Sinne am besten unter dem Begriff der Dynamik zu fassen sind. Als Indikatoren für diese thematischen Leitmotive und ihre Kehrtwenden dienen mitunter die Wiederholungen und minimalen Variationen von Kapitelüberschriften. Ein solches Leitmotiv ist etwa die Fähigkeit der Schraffur, chiaroscuroähnliche Effekte hervorzubringen.5 Ein anderes ist die Feinheit der graphischen Linie, die oftmals als ästhetische Maxime apostrophiert wurde – und das nicht erst von Kolloff als Vehikel für eine der allerfrühesten Stilanalysen druckgraphischer Techniken. Wiederum ein anderes Leitmotiv ließe sich heute unter dem Begriff der „ikonischen Differenz“ fassen.6 Der Mangel einer genuinen Theoriebildung zu graphischen Techniken, ihrer Wirkung und Praxis hat daneben zur Folge, dass die hier entworfenen Themenfelder über Umwege kaschierte Diskurse aufzeigen, in denen insbesondere die Schraffur verhandelt wurde. Gleichzeitig dienen die Kapitel weniger der kategorialen, quasidefinitorischen Eingrenzung thematischer Abschnitte, sondern vielmehr der groben Orientierung im Textverlauf. Sie funktionieren auf bewusst assoziative Weise. Die thematische Führung durch den Text basiert auf der hypothetischen Analogie, derzufolge der Linearität der Schraffur im Kern irritierenderweise eine ähnliche Qualität innewohnt wie dem sfumato der Malerei, nämlich alle Bild und Gestaltungselemente im Sinne des unione miteinander zu vereinen. Diese Eigenschaft der Schraffur, bis zu einem gewissen Grad Charakteristika der Malerei adaptieren zu können, mag nicht zuletzt darin begründet liegen, dass Gattungsgrenzen im 16. und 17. Jh. oft fließender betrachtet wurden als heute üblich. So kontraintuitiv es erscheinen mag, Malerei und graphische Linie als Entität zu denken, ist das ein Gedanke, der von Autoren bereits im 17. Jh. formuliert wurde. Er findet sich in CharlesNicolas Cochins (1715–1790) Neuauflage (1758) von Abraham Bosses (1604–1676) für die Druckgraphik grundlegendem Traktat Manieres de graver en taille douce sur l’airin (1645) wortwörtlich wieder („La gravûre pouvant être regardée comme une façon de peindre ou dessiner avec de hachures“).7

Unter diesen Voraussetzungen sind viele Gesichtspunkte der Textes Facetten des gleichen Phänomens, müssen als solche Einheit ohne harte Konturierung gedacht und behandelt werden und sind in leitmotivischen Kehrtwenden geschrieben.8 Obwohl ein Großteil des Folgenden dezidiert in, wie Michael Baxandall es formulierte, „nonlinear patterns“ verläuft, wird versucht, „many retracing moments of rereading and referring back“ auf ein Minimum zu beschränken.9 In dieser Hinsicht spiegelt dieses Buch seinen eigenen Gegenstand – ein Gegenstand, der in der Kunstliteratur der Vormoderne auf unsystematische Weise

5 Weiter dazu: Bojilova 2018.

6 Boehm 1980. Zur Differenz von Sprache und Bild unter vielen Verweisen u. a. auch: Baxandall 1979, Imdahl [1994] 1995.

7 Bosse [1645] 1758, S. 69.

8 Michael Baxandall verwies auf die Unvereinbarkeit der nonlinearen Bildbetrachtung mit ihrer zwangsweise linearen Beschreibung, die als zweiter Schritt nach dem Sehen eines Bildes in der Verschriftlichung der Kunstgeschichte erfolgt („the linear form of our discourse is curiously at odds with its subject“). Baxandall 1979, S. 461.

9 Baxandall 1979, S. 459.

behandelt wurde. Diesem Ansatz entgegenstehende, jüngere Versuche kunsthistorischer Forschung, die Schraffur auf systematisch‚naturwissenschaftliche‘ Weise zu kategorisieren, bargen je ihre eigenen Fallstricke und fußten, zumindest soweit ich es überblicke, ausnahmslos auf kennerschaftlichen, formalstilistischen oder entwicklungsgeschichtlichen Prämissen.10 Diese Fallstricke waren bisweilen unmittelbar an sprachliche Lösungen gekoppelt, die manche kennerschaftliche und kunsthistorische Untersuchungen vorschlugen: Bernhard Degenharts für die Connoisseurship der Zeichnungsforschung einschlägiger Aufsatz Zur Graphologie der Handzeichnung: Die Strichbildung als stetige Erscheinung innerhalb der italienischen Kunstkreise (1937) untersuchte nur vordergründig spezifische, mitunter angeborene graphologische Merkmale der jeweiligen Kunsttopographien. Im Hintergrund stand der Anspruch einer wesentlich größeren Aufgabe der Kunstgeschichte im Kielwasser ihrer eigenen wissenschaftlichen Positionierung, nämlich intersubjektiv nachvollziehbare Terminologien und damit Kategorien der Systematisierung zu finden,11 denen sich der graphische Strich seit jeher naturgemäß verwehrte. An ebendiesen Gedankenhorizont schlossen etwa Alexander Perrigs Untersuchungen an (u. a. 1976, 1991). Sie gingen insofern über Degenharts Ansätze hinaus, als dass sie nicht nur den wissenschaftlichen Sprachgebrauch zu objektivieren versuchten. Perrig setzte auf einer vorsprachlichen Ebene am Sehprozess des Connoisseurs an – ein Sehprozess, der sich naturgemäß nicht objektivieren lässt und der durch zahlreiche, oft unberücksichtigte Praktiken gekennzeichnet ist.12 Versuche der radikalen Kategorisierung sind somit, wie sich bereits bei Kolloff und kurz darauf bei Hamerton abzeichnet, nicht unproblematische Versuche der Objektivierung, die weit über Fragen der begrifflichen Beschreibung von Kunstwerken hinausreicht.13 Diese Objektivierung ließ sich nicht ohne Weiteres mit der Prämisse in Einklang bringen, Schraffur sei ein Phänomen, das sein volles Potenzial allein in der visuellen Rezeption entfalte und sich folglich jeder Form der (wissenschaftlichen) Einhegung widersetze.14 Hamerton hatte sich selbst noch vor der

10 So u. a. Chris Fischers Beitrag (1992), der der ‚Etablierung‘ der Kreuzschraffur in Florenz durch Domenico Ghirlandaio (1448–1494) nachging oder Claire Van Cleave (1992), die die Ursprünge der schwarzen Kreide als Zeichentechnik der (Früh)Renaissance untersuchte. Grundlegend zur Connoisseurship der Zeichnung, auch unter entwicklungsgeschichtlichen Aspekten: Degenhart 1937. Die einschlägigste Untersuchung in neuerer Zeit ist zweifelsohne Alexander Perrigs Habilitationsschrift zu Michelangelos Zeichnungen (1976), die 1991 in einer stark überarbeiteten englischsprachigen Fassung erschien.

11 Grundlegend zu Degenharts Connoisseurship und seinem methodischen Rahmen: BoestenStengel 2010. – Ausführlicher zum Vokabular und den methodischen Prämissen bei Wölfflin, Degenhart und Perrig: Bojilova 2019.

12 Für einen Überblick zu den Praktiken der Connoisseurs: Ebitz 1988; Heyder 2021.

13 Für Wöfflin war die Etablierung einer ‚objektiven‘ Terminologie das Anliegen der Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe: „Ich gelte als Formalist, als kühl. Ich bin es nicht. ‚Grundbegriffe‘ geschrieben, nicht um die Geschichte zu mechanisieren, sondern um Urteil exakt zu machen. Das Willkürliche, die bloße unkontrollierbare Gefühlseruption war mir immer widrig.“ Wölfflin, Autobiographie, Tagebucheintrag vom 29.02.1924, zit. n. Gantner 1982, S. 368.

14 Degenharts Methode wurde breit diskutiert. Während Ludwig Heydenreich (1938) vor allem die sprachliche Leistung lobte, kritisierte Reiner Haussherr die zugrundeliegende Vorstellung einer ‚Volkskonstante‘, aus der „Merkmale der graphischen Struktur wie Strichführung, Zusammenfügung von Strichlagen usw. als jahrhundertelang überdauernd“ abzulesen seien, als „unbefriedigend.“ Haussherr 1970, S. 170 f.

Drucklegung von The Graphic Arts (1882) in einem seiner anderen Werke, Etching & Etchers (1876), mit vollem Bewusstsein für diese visuellen Ausprägungen sowie für die Grenzen der Versprachlichung kritisch gegenüber gewissen Bereichen der Kunstliteratur geäußert. Wenngleich sein Kommentar in erster Linie auf das Erlernen der Technik abzielte, lässt er sich auf größere Zusammenhänge übertragen: So könne die in der Kunstpraxis aufgehende Technik auch allein in ihr vollends begriffen werden („students of etching can learn more from real plates, […] than from any quantity of vague verbal explanation about getting lines ‚dark‘ or ‚pale‘“).15

Im Folgenden wird weder versucht, jene oben benannten Ansätze der Forschung zur Graphik im Allgemeinen und Schraffur im Besonderen in ihrer historischen Genese ‚nachzuvollziehen‘ und ihre Ursprünge in der Frühen Neuzeit zu suchen, noch diese Ansätze auf Phänomene jener Zeit anachronistisch rückzuprojizieren. Ebenso wenig verfolgen die folgenden Überlegungen das Interesse, in einem SchlüsselSchlossähnlichen Verfahren die Kongruenz von Kunstproduktion und Kunstliteratur zu betonen und als Resultat textuelle ‚Belegstellen‘ für künstlerische Produktion ausfindig zu machen. Im Gegenteil: Die Inkongruenz von Kunstweken mit ihrer scheinbar korrespondierenden kunstliterarischen Reflexion16 wird – paradoxerweise – auch dann deutlich, wenn sich etablierte Kupferstecher dem Medium der Kunstliteratur annehmen, etwa Abraham Bosse. Der Umstand, dass die Kunstliteratur des 16. und 17. Jhs. über weite Teile kein genuines Vokabular zur Semantisierung graphischer Techniken ausgebildet hatte, ist neben den oben genannten motivischen Kehrtwenden ein weiterer Aspekt, der strukturelle Auswirkungen hat. Denn nicht nur übergeordnete Leitmotive haben eine im gewissen Sinn schlängelnde Struktur dieses Buchs zur Folge. Ebenso unterlagen ästhetische Kategorien, an denen Techniken wie die Schraffur oftmals ausgerichtet wurden, konzeptuellen oder sprachlichen Wandlungen und einem mitunter wellenartigen Verlauf. So tauchen Begrifflichkeiten im Kontext der graphischen Künste in der Kunstliteratur der Frühen Neuzeit an markanter Stelle auf, werden an anderer marginalisiert, nur um zu einem späteren Zeitpunkt auf ein Neues wieder an Bedeutung zu gewinnen. Die kontinuierliche Suche nach der Semantisierbarkeit eines Phänomens, das in erster Linie die visuelle Rezeption adressierte, geriet zwangsläufig und kontinuierlich zu einem unerreichbaren Ziel.

Die Fallstricke der Versprachlichung wurden in der Tat früh benannt, bezeichnenderweise jedoch ohne die Möglichkeit eines Auswegs aufzuzeigen. Ähnlich wie in Kolloffs Stilanalyse wurde die Schraffur in einem frühen Lexikoneintrag mit dem Anspruch einer klar umrissenen, objektiven Definition ausgestattet: Ausgerechnet in seiner als kompilatorisch geltenden Allgemeinen Theorie der Schönen Künste (1771), vermerkt Johann Georg Sulzer

15 Hamerton 1876, S. xiii. Für eine ähnliche Beobachtung: Cennini 1400, Kap. 71, zit. n. Frezzato 2003, S. 118. – Zuletzt ging Emily Peters (2009) der Frage nach, wie Intagliotechniken und speziell die hierfür notwendige Schraffur allein in der künstlerischen Praxis aufgingen.

16 Dazu weiter: Williams 2017. – Für diesen sowie für den Hinweis zu Emily Peters’ Katalog (2009) danke ich Christopher S. Wood.

(1720–1779) lakonisch, eine systematische Beschreibung der ästhetischen Ausprägungen der Schraffur sei „ohne merkliche Schwerfälligkeit nicht möglich.“17 Heinrich Wölfflin (1864–1945) treibt Sulzers Gedanken auf die Spitze. Er fasst ihn zugleich wesentlich allgemeiner in Hinblick auf die von ihm entworfene Dichotomie von „linearer“ und „malerischer“ Zeichnung. Mit merklicher Resignation betont er in den Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen (1915) die Herausforderung, mitunter minimale zeichnerische Nuancierungen zu semantisieren.18 Implizit, so scheint es, gingen auch für Wölfflin Kunstwerke allein in ihrer Anschauung auf, der seine Bestrebungen einer Objektivierung kunsthistorischen Vokabulars nur bedingt adäquat entsprechen konnte.19 Er kommt zum Schluss, angesicht der zeichnerischen Diversität würde sich die „Armut der Sprache [rächen]. Man müsste tausend Worte haben, um alle Übergänge bezeichnen zu können.“20

Alle Quellenschriften – im Sinne Julius von Schlossers als jene Schriften verstanden, die sich „[nach ihrer historischen, ästhetischen oder technischen Seite hin] in theoretischem Bewusstsein mit der Kunst auseinandersetzen“,21 – sind im Folgenden in ihrer Originalsprache und wenn möglich mitsamt dialektaler, orthographischer und typographischer Eigenheiten der Editionen ohne Eingriffe zugunsten eines moderneren Sprachverständnisses wiedergegeben. Alle Übersetzungen und Transkriptionen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, meine eigenen.22 Der Lesbarkeit und des Umfangs halber sind – insbesondere in den Fußnoten – fremdsprachige Quellenzitate in möglichst kurzer Form in Auszügen wiedergegeben. Längere Zitate in Satzform sind vor allem dann wiedergegeben worden, wenn in ihnen lexikalische Felder der Schraffur erwähnt werden. Alle Beschreibungen der Kunstwerke, insbesondere der Farbigkeit unterschiedlicher Tinten in Zeichnungen etc., reflektieren ihren gegenwärtigen Zustand.

17 Sulzer [1771] 1792–1799, Bd. 4, S. 328. – Nichtsdestotrotz beschreibt er in Ansätzen quasirezeptionsästhetische Eigenheiten der graphischen Faktur, denn erstmals in der Geschichte der theoretischen Durchdringung der Schraffur findet der Grad an weißem Papier, der mit der variierten Dichte bzw. Laufweite der Schraffur einhergeht, Erwähnung. Sulzers Argument zielt auf die quasiikonische Differenz von schwarzer Linie und ihrer weißen Negativform ab: Bei paralleler Schraffur sei das Weiß „wie ein weißer Strich, der vom Dunkeln gegen das Helle immer breiter wird“, bei Kreuzschraffur sei „der helle Grund zwischen den Schraffierungen in feine, gerade, oder verschobene rautenförmige Vierecke unterteilt.“ Ebd., S. 327.

18 Ein Tagebucheintrag legt den Schluss nahe, Wölfflin habe zumindest zeitweise das Interesse verfolgt, eine Monographie zur Handzeichnung zu verfassen, das Projekt wurde aber nicht in die Tat umgesetzt: „Geschichte der Zeichnung. Alles zu lange hingeschoben. […] Keine Untersuchung über Abhängigkeitsverhältnisse von x und y.“ Wölfflin, Autobiographie, Tagebucheintrag vom 17.01.1919, zit. n. Gantner 1982, S. 320.

19 Wölfflin, Autobiographie, Tagebucheintrag vom 29.02.1924, zit. n. Gantner 1982, S. 368.

20 Wölfflin, [1915] 1917, S. 35.

21 Von Schlosser 1924, S. 1. Zu Schlossers Werken jüngst: Rosenberg 2021.

22 Falls ein Quellenzitat bereits paraphrasiert wurde, wird von einer erneuten und detaillierten Übersetzung abgesehen. Alle Übersetzungen sind bemüht, den Duktus des Originals einzufangen, dabei gegebenenfalls auch all jenes übernehmend, was als sprachliche Redundanz empfunden werden mag.

Spielfeld

Während die Beschreibung der Schraffur bis heute eine gleichermaßen sprachliche wie dezidiert kunsthistorische Herausforderung darstellt, präsentieren sich Phänomene, die die Kunstliteratur des 16. und 17. Jhs. zeitverzögert zu fassen versuchte, bereits in Bildwerken um 1500. Damit ist ein Zeitpunkt markiert, zu dem die graphischen Künste eine Vielzahl an technischen Neuerungen durchliefen und ihr Status innerhalb der Bildenden Künste signifikant aufgewertet wurde. Michelangelos (1475–1564) um 1504 entstandenes Studienblatt (Taf. 1) ist ein frühes Zeugnis dieser bildlichen Manifestation der phänomenologischen Vielfalt der Schraffur. Das Blatt demonstriert zugleich einen Umstand, der speziell für die Technik der Schraffur als wenig reflektierte Vorannahme gelten kann: Die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Phänomen handelt, das unmittelbar aus der künstlerischen Praxis heraus geboren, erlernt und kontinuierlich (stilistisch wie ästhetisch) geformt wurde.

Michelangelos Studienblatt zeigt diverse Figurenstudien, die der Künstler in einem all-over auf dem Papier verteilte. Der Blick des Betrachters gleitet von einer Figurenstudie zur nächsten und damit gleichsam entlang unterschiedlicher Fakturen, mit denen die jeweiligen Figuren gestaltet wurden. Mit differenzierten zeichnerischen Strukturen entfaltet Michelangelo hier ein Portfolio an Figurenlösungen: Das Blatt, das ursprünglich deutlich größer gewesen sein muss, wurde zu einem späteren Zeitpunkt beschnitten, so dass die mit Abstand größte Figur – die detaillierte Studie eines Kriegerkopfes im scharfen Profil – nahezu in die Bildmitte gerückt ist. Der Kopf des Kriegers hebt sich, nicht zuletzt durch den verstärkten Kontur, vollplastisch vom Bilduntergrund ab. Michelangelo visualisiert die Wölbungen des Kopfes durch eine feinteilige, kurvierte Kreuzschraffur, die den Wangenknochen des Kriegers prononciert hervortreten lässt und die darunterliegende Schattenpartie ausformuliert. Im klaren Kontrast hierzu stehen die weit auseinander liegenden Parallelschraffuren im Bereich des Halses, die die darunterliegende Muskulatur der Figur kaum mehr erfassen. Sie scheinen fast losgelöst von der Anatomie des Kriegers auf einer Oberfläche zu liegen und münden in der skizzen-

haften, mit losen Strichen geführten Andeutung der Schulterpartien. Ein Echo dieser losen Striche findet sich in den Federn des Helms wieder, deren räumliche Verortung allein durch die Varianz der Strichdichte erzielt wird.

Ausgehend von dieser zentralen Figur weicht die kompositionelle Unordnung der Studie bereits nach kurzer Betrachtungszeit einer scheinbaren, um diese Darstellung herum angelegten Ordnung. So befinden sich unterhalb des Kriegers zwei anatomische Details eines Ohrs sowie einer Stirn und Augenpartie, die im Zusammenhang mit der berühmten Figur des David stehen.1 Wie stark die Wirkung der Schraffur vom jeweiligen Bildkontext abhängt, verdeutlicht etwa die Stirn und Augenstudie. Hier verwendete der Künstler statt der vertikal geführten Parallelschraffur wie für den Hals des Kriegers und die Federn des Helms horizontale Parallelschraffuren, die in der Verdichtung bzw. Entzerrung der Linienführung plastische Volumina und muskuläre Spezifika der Figur hervortreten lassen. Gleichzeitig zeigt die links neben dieser Figur liegende Gruppe von Parallelschraffuren die basalen Bestandteile dieser figuralen Ausgestaltung in abstrakter, nichtfigürlicher Anordnung. Sie findet ihr Pendant links von der Darstellung des Ohrs, wo Michelangelo das lose Arrangement einzelner Schraffurbündel weiter spezifiziert und zu subtilen, abstrakten chiaroscuroähnlichen Formationen arrangiert. Tatsächlich präsentieren sich in lockerer Verteilung immer wieder solche Schraffurformationen auf dem Blatt. Wie um zu zeigen, wie sich aus diesen Grundbestandteilen der Schraffur mimetische Potenziale generieren lassen, erhebt sich auf quasiorganische Weise darüber liegend die minuziöse Detailstudie eines Mundes.

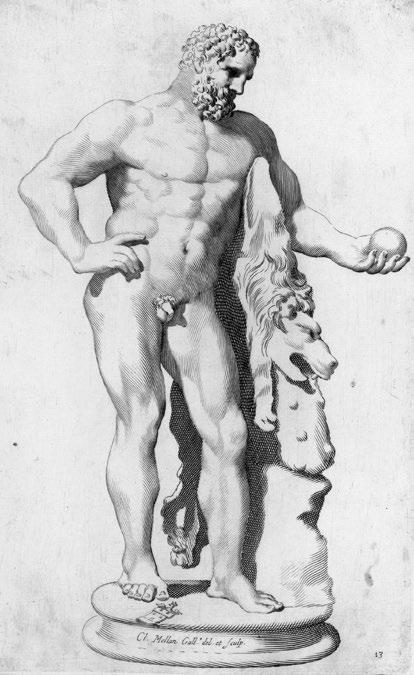

Der Mund ist ohne erkennbaren Kontur geformt, weist aber zugleich eine Schraffurführung auf, die im abrupten Abbrechen der Linie einen konturähnlichen Effekt hervorbringt. Die einzelnen Schraffuren sind so geführt, dass sie die Muskulatur auf mimetische Weise erfassen und an ihren Rändern ein für den Blick des Betrachters äquivalentes Pendant zum Kontur entstehen lassen. Hier deuten sich fließende Formen der Adaption graphischer Gattungen und der für sie typischen Techniken an: So ist diese Form der Konturbildung mittels Schraffur beispielsweise eine Technik, die deutlich später noch maßgeblich von Kupferstechern wie Claude Mellan (1598–1688) verwendet wurde (Abb. 1). Diese dezidiert an rezeptionsästhetischen Erfahrungen, etwa die Weichheit des Inkarnats, orientierte Technik wurde zudem durch einen weiteren Kunstgriff ergänzt: Die für den Mund verwendeten Schraffuren sind deutlich zarter und feinteiliger als in allen übrigen figuralen Darstellungen; die locker auf dem Bildgrund verteilten Punkte auf Höhe des Kinns rekurrieren auf eine im Kupferstich oft verwendete Technik zur Erzeugung von sanften Übergängen, die die Linearität der Schraffur visuell ausbalancieren. Ebendiese Form der sanften Übergänge wurde in der Mitte des 17. Jhs. etwa Kennzeichen des Mezzotinto, dessen Faktur sich dezidiert von der Linearität anderer druckgraphischer Techniken abzusetzen versuchte.

Oberhalb der Darstellung des Mundes legte Michelangelo Figurengruppen an, die wie ein Gegengewicht zu dieser zart schraffierten Ausführung wirken. Sie wurden allein mit

staccatoartigem Kontur ohne jedwede Schraffur gestaltet und zeigen je einen sich in der Drehung befindenden Putto und in der linken oberen Bildecke ein schreitendes Beinpaar. Wie bereits für die Schraffur legte Michelangelo zwischen diesen konturierten Figuren abstrakte Formationen einzelner Linien an, die den Eindruck erwecken, hier könne sich potenziell eine weitere konturierte Figur erheben. Die bis heute nicht klar identifizierte Konstruktion, die Michelangelo am oberen Bildrand über den Kopf des Kriegers platzierte, attestiert simultan, dass sowohl der Schraffur als auch der einzelnen Linie der gleiche Grad an künstlerischer Herausforderung (difficoltà) innewohnt. Die linearen Variationsmöglichkeiten entfaltet Michelangelo rechts neben den Kopf des Kriegers weiter. Hier findet sich die einzelne Linie als Handschrift des Künstlers wieder, die auf die für ihn typische Weise ein Gedicht zwischen den skizzierten Figuren platziert. Auf vergleichbare Art wie zuvor die Metamorphose der einzelnen Schraffurbündel zur Studie des Mundes entwickeln sich hier die Buchstabenformen zu einzelnen, fast ornamentalen Linien. In der rechten oberen Bildecke scheinen sich diese wiederum auf Höhe der Federspitzen des Kriegerhelms dem

Bündel an Parallelschraffuren anzugleichen. Eines verdeutlicht das Blatt zudem: Sowohl die einzelne Linie als auch die Schraffur können keinesfalls im semiotischen Sinn mit Bedeutung aufgeladen werden; ihre ‚Bedeutung‘ ist flexibel und abhängig vom Bildkontext und der Verwendung anderer graphischer Markierungen. Die Doppelnatur der Linie – einerseits graphische Spur zu sein, andererseits mimetisches Potenzial zu entwickeln – akzentuierte David Rosand als unentwirrbares Paradoxon von „Selbstreferenzialität“ und „Repräsentation.“ Ein möglicher semiotischer Gehalt dieser graphischen Markierungen kann, wie Rosand treffend beobachtet, daher lediglich vom Betrachter in der jeweils spezifischen Erfassung eines Bildwerks generiert werden.2 Er geht sogar so weit, dieses Charakteristikum der Linie auch dann noch zu erkennen, wenn sie im Verbund der Schraffur auftaucht.3

Obwohl sich erst Abraham Bosse in seiner Manieres de graver (1645) – zumindest dem Anspruch nach – auf systematische Weise mit graphischen Techniken und speziell der Druckgraphik als Gattung auseinandersetzte, fanden viele der hier entfalteten Fakturen im Verlauf des 16. und 17. Jhs. in Form von ästhetischen Leitmotiven (chiaroscuro etc.) nichtsdestoweniger Einzug in die Kunstliteratur. Paradoxerweise wurden dabei nicht selten sprachliche Pendants und Akkommodationen entwickelt, die keinesfalls wie im Fall von Bosses Traktat allein an der ‚Logizität‘ dieser spezifischen Gattung angelehnt waren. Da künstlerische Techniken wie die Schraffur – wie es Michelangelos Studienblatt (Taf. 1) demonstriert –allein in der künstlerischen Praxis aufgingen, war es nur naheliegend, dass sie primär in der künstlerischen Praxis selbst reflektiert wurden: Mimetische Eigenheiten der Schraffur und ihre qualitativen Nuancierungen wie sie Michelangelo in der Gegenüberstellung von Mundstudie und Kriegerkopf demonstriert, systematisiert beispielsweise Luca Ciamberlanos Zeichenbuch Scvola perfetta (o. D., ca. 1600?). Hier finden sich diverse Darstellungsmodi für das gleiche Motive und damit einhergehend korrespondierende Verwendungsweisen von Zeichenmitteln. Mit dem Ziel, diese für den Blick des Betrachter instantan ersichtlichen, aber sprachlich nur schwer fassbaren Nuancen graphischer Fakturen einem breiten Publikum zum Zweck der Ausbildung zugänglich zu machen, diente die Scvola perfetta daneben auch als Fingerzeig für die Herausforderungen hinsichtlich der Versprachlichung visueller Phänomene. Diesen hatte sich die Kunsttheorie des 16. und 17. Jhs. zu stellen, sofern sie sich der Schraffur annahm. Jedoch ist jede Suche nach einem festen ‚Repertoire‘ an Techniken des Schraffierens, aus dem Künstler schöpfen konnten, vergebens4 – obwohl Ciamberlanos Tafeln dieses ‚Repertoire‘ anzudeuten scheinen.

2 Rosand 2001, S. 2. Ähnlich hatte er es bereits zuvor formuliert: Rosand 1988, S. 11.

3 Rosand 2001, S. 154.

4 Erste Tendenzen eines solchen semiotischstandardisierten Umgangs mit Schraffur, der mit verbindlicher Verknüpfung von Bedeutung einhergeht, zeigen sich neben kartographischen Kodierungen auf dem Gebiet der Heraldik. Béguin 1978, S. 301–303. Zu konventionalisierten Linien: Ebd., S. 164 f.

Auch andere Facetten von Michelangelos Studienblatt lassen sich (Taf. 1), wenngleich in anderer Form, in kunstliterarischen Schriften wiederfinden: Die im Skizzenblatt angedeutete Favorisierung konturierter Formen rückte im Verlauf des 16. Jhs. aus kunsttheoretischer Perspektive die terminologische wie rezeptionsästhetische Relevanz der Schraffur vorerst in den Hintergrund. Diese Spannung zwischen bildlichen Mitteln, wie sie Michelangelo hier im Kontext von Werkentstehungsprozessen entfaltet, und der Bedeutung, die ihnen unter kunsttheoretischen Prämissen zugesprochen werden, prägte die sprachliche Reflexion der Schraffur maßgeblich. So lassen sich nur wenige Momente nachzeichnen, in denen Kunstund Theorieproduktion ein symbiotisches Verhältnis zueinander eingingen. Charakteristischerweise trat dieses Verhältnis erst über einen Umweg ein, der sich just in jenem Moment zeigte, als die ästhetischen Eigenarten der Linie mit der sukzessive im Verlauf des 16. Jhs. aufkommenden Kursivschrift („cancellaresca“) reflektiert wurden. Auch der Umstand, dass Bosse das erste der Druckgraphik gewidmete Traktat schrieb als sich ihre wesentlichen technischen Neuerungen bereits vollzogen hatten, ist symptomatisch für den Stellenwert der Gattung innerhalb frühneuzeitlicher Kunstliteratur. Dasselbe gilt für das terminologische Spektrum, mit dem Schraffur als dezidiert graphische Technik beschrieben, bewertet und kategorisiert wurde. Zahlreiche von Michelangelo im Studienblatt entfalteten Phänomene der graphischen Markierung lassen sich daher zunächst in Termini fassen, die aus kunsttheoretischer Sicht primär Begriffe waren, die anderen Gattungen galten, etwa der Malerei. Dazu gehören ästhetische Paradigmen wie chiaroscuro, sfumato, diligenza oder sprachliche Attributierungen der zarten Ausführung graphischer Spuren mit bestimmten Adjektiven („sottile“) usw.

Die anfänglich aufgeworfene Frage, wie sich die Schraffur beschreiben lässt, ist zugleich die Frage nach einem spezifischen Vokabular. Das Spektrum ästhetischer Paradigmen bettet die Schraffur in ein dichtes Geflecht aus Begriffen, denn im Gegensatz zum Wort steht der Begriff „in einem Kontext, ist mit anderen Begriffen verwoben und wird erst im Ganzen eines Ansatzes ‚sichtbar‘.“5 Dieser Gedanke birgt für die Schraffur Fallstricke, denn sie wurde in der Vormoderne weder als Wort, noch als Begriff präzise umrissen. Oftmals wurde sie stattdessen je nach Verwendungskontext umschrieben. Das unterschied Ansätze der Vormoderne – bis auf wenige Ausnahmen – radikal von Kolloffs oder Sulzers Bestrebungen, Eigenarten der Schraffur in quasidefinitorischen Lexikonartikeln konvergieren zu lassen, wobei auch dieser Versuch bereits im 17. Jh. unternommen wurde. Insbesondere in der nach Verwendungskontext variierenden Umschreibung lag gerade hierin unerwartetes Potenzial: Paradigmatisch für die unterschiedlichen Beschreibungsmöglichkeiten der Schraffur im 16. Jh. scheint daher Benedetto Varchis (1503–1565) Ausspruch. Definitionen, so Varchi, würden „nach dem Wesen der Dinge“, Beschreibungen hingegen „gemäß den Akzidenzien