5 minute read

PHÉNOMÈNE Jusqu’où la mode peut elle puiser son inspiration ?

APPROPRIATION CULTURELLE

JUSQU’OÙ LA MODE PEUT-ELLE PUISER SON INSPIRATION?

1 2

4 6

3

5 7

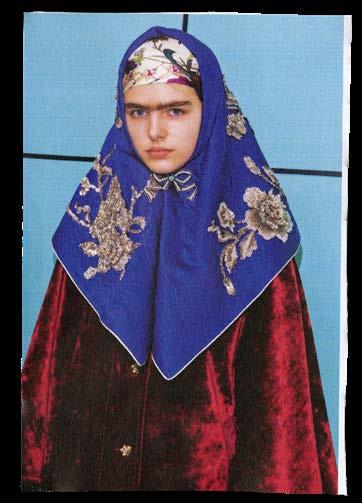

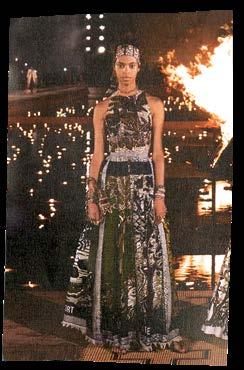

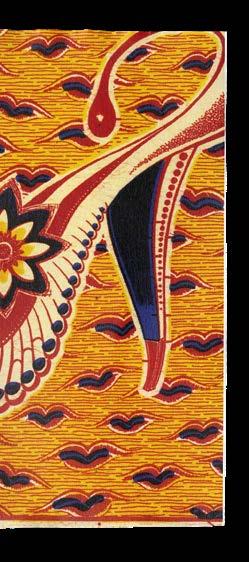

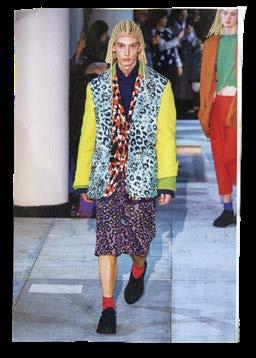

1. Image extraite de Wax & co. Anthologie des tissus imprimés d’Afrique, d’Anne Grosfilley, éd. de La Martinière, 2017. 2. Dior, resort 2020. 3. Stella McCartney, printemps-été 2018. 4. Gucci, automne-hiver 2018-2019. 5. Comme des Garçons, automne-hiver 2020-2021. 6. Marc Jacobs, printemps-été 2017. 7. KTZ, automne-hiver 2015-2016.

Le temps où les créateurs occidentaux, sous couvert de “mode ethnique”, se servaient en toute impunité et sans contrepartie dans les savoir-faire d’Afrique, d’Asie ou des Amériques est révolu. Portées par les réseaux sociaux, les accusations d’appropriation culturelle fusent, obligeant les marques à s’adapter à l’hypersensibilité ambiante.

Par Géraldine Dormoy-Tungate

LE KEFFIEH BLEU ET BLANC SIGLÉ LOUIS VUITTON NE SERA PAS RESTÉ

LONGTEMPS EN LIGNE. Mis en vente début juin, l’article a aussitôt suscité colère et incompréhension. « Ils ont instrumentalisé le symbole du peuple palestinien, mais lui ont ajouté les couleurs d’Israël, beaucoup y ont vu une double offense », explique Ali Rakib, anthropologue et fondateur du bureau d’étude Forweavers. La maison, contactée, n’a pas souhaité réagir. De son côté Dinah Sultan, styliste tendances chez Peclers, préfère n’y voir qu’une probable et maladroite demande d’un service marketing. De culture très woke – le terme anglo-américain désigne le fait d’être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l’égalité raciale –, elle comprend qu’en interne, l’erreur soit passée inaperçue. « Il y a vingt ans, le keffieh était l’accessoire des skateurs et se vendait sur tous les marchés, rappelle-t-elle. Mais aujourd’hui, le contexte n’est plus le même. » Les peuples à qui la mode emprunte les codes sans permission dénoncent maintenant en ligne ce qu’ils estiment être de l’appropriation culturelle, avec toutes les conséquences négatives que cela peut avoir sur l’image des marques pointées du doigt.

LE CONCEPT D’APPROPRIATION CULTURELLE, APPARU AUX ÉTATS-UNIS À

LA FIN DES ANNÉES 1980, désigne l’utilisation d’éléments matériels ou immatériels d’une culture par les membres d’une autre culture sans qu’il y ait de retombées économiques pour les peuples concernés par l’emprunt. Les cas sont innombrables, des mannequins blanches affublées de dreadlocks sur un défilé Marc Jacobs en 2016 à la cape Isabel Marant de l’hiver dernier, si inspirée des motifs de la communauté purépecha que la ministre mexicaine de la Culture a publié une lettre accusatrice, laquelle a mené la créatrice à présenter ses excuses. Pourtant, « s’inspirer d’une autre culture est naturel, considère Ali Rakib. C’est ce que fait l’Homme depuis la préhistoire à travers l’acculturation – l’adaptation d’un individu ou d’un groupe à la culture environnante –, un mélange sain et normal qui prouve que les peuples s’apprécient les uns les autres ». La situation devient problématique quand l’acculturation se teinte de racisme, de colonialisme – la top Karlie Kloss parée d’une coiffe indienne lors d’un défilé Victoria’s Secret en 2012 – ou d’impérialisme économique – la tentative de Kim Kardashian de déposer le mot kimono pour nommer sa ligne de lingerie. « Il s’agit alors de la domination d’une culture sur les autres, avec un intérêt des marques purement esthétique, au mépris de traditions et de symboles ancestraux », avertit Dinah Sultan. Comment délimiter la frontière entre inspiration et appropriation ? « Les peuples s’offusquent parfois sans véritables arguments, reconnaît Ali Rakib. En revanche, quand on pioche dans une œuvre artistique sans citer sa source ni partager les bénéfices, cela s’appelle du plagiat. » Quelle est, dès lors, la meilleure attitude à adopter pour une marque ? Reconnaître la culture inspiratrice en la nommant et en la remerciant tient désormais de l’évidence. Pour cela, la créatrice parisienne d’origine comorienne Sakina M’Sa (1), réputée pour son sens du partage, suggère de prendre le temps de s’intéresser à l’autre. « Quand je vais dans une favela au nord de São Paulo, j’y passe trois mois. Je fais des workshops, je rencontre les gens sur place, ils me nourrissent autant que je les nourris », s’enthousiasme-t-elle. Ali Rakib distingue deux cas de figure : celui du brassage d’influences menant à une création qui n’a plus rien à voir avec l’élément d’inspiration – « Cela s’appelle la créativité, il n’y a alors pas de problème » –, et celui où le directeur artistique décide de garder le motif ou le thème d’origine – « Là, il faut mettre en place une co-création ». Le but : perpétrer les savoir-faire locaux grâce à une juste rétribution des communautés. C’est la raison d’être de sa société de conseil Forweavers, qui met en contact l’industrie du luxe en quête de matières premières et de textiles rares avec des populations rurales, grâce au relais d’ethnologues sur le terrain et à l’appui de l’Unesco. Pour Dinah Sultan aussi, faire vivre ces artisanats est essentiel. « Chanel a sauvé beaucoup de petites entreprises françaises avec son engagement envers les métiers d’art. Tous les acteurs du secteur devraient avoir la même approche quand ils s’inspirent d’une ethnie. »

EN LA MATIÈRE, LE DÉFILÉ CROISIÈRE 2020 DE DIOR À MARRAKECH A MAR-

QUÉ LES ESPRITS. Guidée par l’anthropologue Anne Grosfilley, auteure du livre Wax & co. Anthologie des tissus imprimés d’Afrique(2), la directrice artistique Maria Grazia Chiuri a fait appel aux meilleurs talents du continent, puis les a mis en vedette en les invitant au défilé. « Les partenariats avec les coopératives locales étaient bien choisis, approuve Ali Rakib. Seul bémol : la collaboration ne s’est pas poursuivie au-delà de la collection. » Sakina M’Sa cite l’exemple de Vivienne Westwood : visionnaire et engagée, la créatrice britannique travaille depuis 2010 avec des communautés d’artisans du Kenya, du Népal, du Burkina Faso et du Mali via l’Ethical Fashion Initiative (3). Une collaboration qui a permis de fournir un salaire équitable à plus de deux mille six cents personnes et a eu un impact positif direct sur plus de dix mille. « On est en train de changer d’époque, énonce Sakina M’Sa. L’esthétique ne suffit plus, il faut avoir une démarche sincère et l’intention d’aimer et de protéger l’autre. » Les consommateur·rices n’ont jamais été aussi sensibles à cette générosité.