¿Debe España pedir perdón a México?

CARLOS LAZCANO, P. 9

La Noche de las Ciencias

JORGE MATA RAMÍREZ, P. 7

Arqueología y patrón de asentamiento

RUBÉN F. GARCÍA LOZANO, P. 17

¿Debe España pedir perdón a México?

CARLOS LAZCANO, P. 9

La Noche de las Ciencias

JORGE MATA RAMÍREZ, P. 7

Arqueología y patrón de asentamiento

RUBÉN F. GARCÍA LOZANO, P. 17

ORLANDO COBIÁN P. 12

¿Influyen los medios de comunicación masivos en la conducta?

SERGIO ARMANDO COVARRUBIAS MERCADO P. 21

Arturo López Juan Director General jlopez@elvigia.net

Enhoc Santoyo Cid Director de Información esantoyo@elvigia.net

Gerardo Sánchez García Director Editorial gsanchez@elvigia.net

Hugo Toscano Coordinador Editorial htoscano@elvigia.net

Gerardo Ortega Editor gortega@elvigia.net

Johana Ochoa Oficina de la Dirección General

Socorro Encarnación Osuna Coordinadora de Publicidad sencarnacion@elvigia.net

Patricia Ibarra Mena Ejecutiva de Cuentas pibarra@elvigia.net

Rodrigo Olachea García Diseñador Editorial

California Estrada Sánchez Diseñadora Publicitaria

Joatam de Basabe Coordinador editorial El Vigía Digital

Sandra Ibarra Coordinadora El Vigía Digital sibarra@elvigia.net

Desde hace 32 años cada 10 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, hecho que busca hacer visible uno de los aspectos que aquejan a millones de personas en el mundo. En la vorágine de acontecimientos en la que vivimos, los seres humanos nos vemos afectados por varias “plagas” del siglo 21: estrés, ansiedad y depresión. Por desgracia se trata de padecimientos cuyos efectos cobran factura a las familias, la comunidad incluso a la economía.

En el presente número queremos ayudar a hacer patente la importancia de la salud mental. Definitivamente, es demoledor el hecho de que, según cifras del Inegi, en México 25 por ciento de la población está diagnosticada con algún trastorno mental. Sin embargo, la especialista Shelly Márquez no descarta que una gran parte del 75 por ciento restante también pueda padecer algún mal de este tipo.

El tema central de este número 53 de “La Brújula” de su periódico El Vigía aborda este tema a partir de una investigación realizada por Orlando Cobián. En el artículo central se mencionan algunos episo-

dios de la historia reciente que han disparado graves padecimientos. La pandemia a causa del Covid–19 es uno de ellos.

En ese periodo, casi la totalidad de los habitantes del planeta se vio obligada a mantenerse aislada, sin contacto físico durante muchos meses, situación que desencadenó un nivel de ansiedad pocas veces visto en una situación no bélica.

“La ansiedad fue un factor que se elevó, pero no tanto ansiedad en adultos, sino en niños y adolescentes. A los niños les generó mucha ansiedad el encierro, y puedo decir que un 30 por ciento de los niños que regresaron a la escuela vivieron ataques de ansiedad; eso se vivió aquí también”, expone Márquez.

Deseamos que la presentación de este tema nos conduzca a una reflexión más profunda acerca del cuidado de nuestra propia salud y de las personas de nuestro entorno. Estamos seguros que atender cualquier indicio de un problema emocional es una de las mejores inversiones que podemos realizar como individuos, en beneficio de la familia y de la sociedad. Esperamos que este número sea de su agrado. Gracias por su preferencia.

Digita Media BC, S.C. de R.L. de C.V. Av. López Mateos 1875 Colonia

Obrera Ensenada, B.C. C.P. 22830

Tel: (646) 120.55.55 Ext. 1021

ACristina Álvarez-Astorga

tenta invitación: El próximo miércoles 9 y también el próximo viernes 11, en el marco del maravilloso Festival de Octubre, el Coro Pro Música Ensenada AC participará en el concierto llamado (acá en la cristinosfera) “esa rola sí me gusta, matarile, rile, ron”. Sí me gusta, porque es la Novena de Beethoven. ¡Nomás! La cita es, el 9 en el Teatro del Estado en Mexicali y el 11 en el Cearte de Playas de Rosarito, a las 19 horas. Ah, y la entrada es libre. De a grapa. Y a la gorra, ni quien le corra, dicen. Cheque usted, si le late. (Y de paso, “chin chin si acaso no le late”).

https://www.facebook.com/ events/1026302072367723/?ref=newsfeed&locale=es_LA

Una verdad incontrovertible es que la Novena sinfonía de Beethoven aguanta un piano.

Bueno. Aguanta hasta a nuestro único Rey del Rock en tu idioma, don Miguel Ríos, que “se hizo melódico” y alcanzó el éxito mundial con un Himno a la Alegría cantado (súper bonito) por él y orquestado (bastante bien, por cierto) por Waldo de los Ríos.

Ahí está: https://www.youtube. com/watch?v=E5MM8ccNRZA.

Uno de los epígonos de Deep Purple, el fantástico grupo Rainbow, lanzó en 1981 Difficult To Cure, tal vez la más lograda versión rockera de Beethoven. (Breviario cultural de la Corchea: “epígono”, del gr. ἐπίγονος “epígonos”, “descendiente”, y éste de ἐπιγίγνεσθαι “epigígnesthai”, “nacer después”).

Ahí está. Después de una gloriosa improvisación de cuatro y pico de minutos comienza la “Oda a la Alegría”, uf y recontra: https://www.youtube. com/watch?v=8yzvZAtC5h4.

Cabe recordar aquí (y si no cabía, “ya cupió”) que el pasado 7 de mayo de 2024 se cumplieron 200 años del estreno de la Novena de Ludwig Van, que sin duda es uno de los momen-

tos culminantes en la historia de la música. Eso ocurrió el 7 de mayo de 1824 en el Theater am Kärntnertor (Teatro de la Puerta de Carintia), de Viena, Austria.

Está rodeada de leyendas y anécdotas. Su influencia, no sólo musical, sino social, es inabarcable (inmensa, colosal, gigantesca).

Fíjese, por ejemplo: la partitura manuscrita, fue la primera obra musical inscrita en el Registro de la Memoria del Mundo hecho por la Unesco. Es, ligeramente modificada, el himno europeo desde 1985. Etcétera, etcétera, etcétera.

No son pocos los musicólogos que la consideran la obra cumbre de la música clásica. Todos la consideran una de las más importantes y es, desde luego, una de las más conocidas. Ha sido interpretada en millones de ocasiones. Sus cuatro movimientos han sido utilizados de mil maneras. Forma parte del canon de la música clásica.

Cuando la Sociedad Filarmónica de Londres se la encargó, Ludwig van era ya un músico de gran reputación, aunque sus modales y carácter no fueran tan admirados. Tardó más

o menos un año y medio en finalizarla (aunque se la encargaron en 1817, la comenzó hasta 1822 y la terminó en 1824).

Beethoven nació una tormentosa noche de diciembre de 1770 en Bonn (que luego sería capital de una Alemania que entonces no existía) pero había conquistado Viena (Austria), que en aquel momento era la capital musical de Europa. Aunque al principio el hombre quiso estrenar su obra en Berlín, acabó accediendo a las peticiones de sus admiradores vieneses. Para que vean que no era tan intratable. La cosa salió muy bien. Fue un “jitazo”. Ha sido elegida como símbolo del llamado Movimiento Romántico, que fue “el que liberó el arte europeo, a todos los niveles, de las formas clásicas y académicas”. En otras palabras, fue el “comenzóse del acabóse”, como diría Mafalda.

Beethoven murió tres años después del estreno, a los 56 años. Una leyenda cuenta que, después de él, muchos compositores no quisieron escribir sinfonías más allá de la octava, por miedo a un “maleficio”. Y es que otra leyenda cuenta –si non e vero e ben trovatto– que Beethoven había dicho: “El primer movimiento describe a la muerte llamando a mi puerta”. ¡Ah dio!

Cuenta otra leyenda que sólo Shostakovich llegó a la décima (y luego se siguió de corrido hasta la decimoquinta, pero ese Shosty era resiliente. Imagínese. Si sobrevivió a Stalin, qué le duraba una cancioncita).

También dicen (¿leyenda o verdad?) que Gustav Mahler compuso su Novena pero no se atrevió a darle tal nombre. Mejor le puso “Das Lied von der Erde” (en alemán, “La Canción de la Tierra”). Se trata de un ciclo de canciones (lied) en forma de sinfonía, un trabajo en gran escala para dos solistas vocales y orquesta.

Dvorak y Bruckner también escribieron Novenas, pero eso ya está en otro Baúl. Nos vemos en el Festival de Octubre.

bauldemanias@hotmail.com

Frente a la vecindad donde nací en la Ciudad de México había un café de “chinos”, ahí cená bamos riquísimo, según me parecía, mis padres y yo.

Haciendo un esfuerzo para recordar, había una bandera china y un retrato de Chian Kai-Shek, líder de la China nacionalista. También había calendarios con dragones adornando las paredes; las mesas estaban pegadas a las paredes y eran atendidas por varias adolescentes mexicanas y los cocineros eran chinos y el dueño, de unos treinta años, se cambió el nombre chino por un nombre español: Alfonso era su nombre y nunca supe sus apellidos. No asistíamos muy seguido; el sueldo de mi papá no alcanzaba para esos lujos, pero cuando íbamos era para mí una verdadera fiesta. Al sentarnos a la mesa en un santiamén estaba ya una de las muchachas armada con su libreta de notas y tomaba la orden. El café con

leche era de circo, pues elevaban la tetera y desde el largo del brazo de la señorita caía el chorro de la leche hirviente al vaso, que no era cualquier vaso, era de chinos, mezclándose con el café muy cargado. El que la señorita servía en el vaso y te preguntaba hasta dónde lo servía y si te descuidabas, el café te quedaba muy negro. Después de eso venía la charola con el pan. De hecho cualquier pieza era deliciosa; los bísquets medio saladitos, los panques con papel de estraza y pasitas incrustadas y los rellenos de piña, los polvorones blancos y después los frijoles negros “chinitos” con queso añejo espolvoreados y de remate una rebanada de pastel de manzana o de piña; los dos eran para recordarlos.

Y llegaba el momento de pagar la cuenta. Alfonso era todo sonrisas cuando marcaba las teclas de la máquina registradora y saltaban teclas blancas indicando la cantidad que ingresaba a la caja y más sonrisas de Alfonso. Él, conquistó (o viceversa) a Teresa, guapa vecina nuestra, que pasó de ser cliente a ser la cajera y Alfonso más sonriente que de costumbre. Recuerdo los chinos viejos a quienes daba trabajo y solían fumar sus cigarros sentados en una banca de madera afuera del local, hablando su ininteligible lengua materna y todo sonrisas si los saludabas.

CRECÍ Y LLEGUÉ A LA PREPA…

Lo cito porque fue ahí donde entendí el porqué de la oleada de ciudadanos chinos que llegaron y se esparcieron

por muchas partes de México y del sur de Estados Unidos: huían de su patria que se declaró estado comunista. Mao Tse–Tung lideró la guerra civil, derrotando a Chian Kai-Shek, quien se refugió en una islita a rumiar su derrota. Y fue en la prepa donde conocí a don Carlos Marx, quien me contestó varias preguntas (por qué somos tan pobres si mis padres trabajan como esclavos para ganar tan poquito) y de él aprendí muchas otras cosas.

Desde entonces soy marxista, 65 años para ser más exactos. Aunque nadie me lo ha pedido, les diré que el marxismo no es otra cosa que la suma de tres ciencias, a saber: el socialismo francés, la filosofía clásica alemana de Hegel y la teoría económica inglesa. El marxismo está considerado como la teoría de los pobres, obreros y campesinos, que luchan contra el brutal capitalismo explotador. Sí, la teoría en defensa de los trabajadores quienes con su trabajo generan la riqueza que los ricos en el poder se agandallan, así lo demuestra Marx en toda su grandiosa obra.

¿Y A CUENTO DE QUÉ VIENE TODA ESTA CHÁCHARA?

Pues porque el primero de octubre de 2024 cumplió 75 años el triunfo de Mao en la República China y desde luego hay que celebrarlo. Y la mejor manera es enterándonos de la realidad, lo que es China en realidad, no lo que dicen los comentaristas capitalistas, que por definición están en contra del socialismo. China es ya el gran gigante, celebrémoslo con ellos, y mi felicidad de celebrar mis recuerdos infantiles y yo para contarles.

LUIS URÍAS HERMOSILLO*/COLABORACIÓN

Ensenada, B. C.

Sin duda la obra de un creador, expresa sus inquietudes y vivencias personales. Pero esa expresión está amplia y profundamente fundamentada en sus entornos sociales, y los ambientes naturales donde ha vivido experiencias de todos tipos, conociendo y comprendiendo muy diversas realidades, que finalmente expresa creando obras precisas, diversas, distintas, que van dando panoramas igualmente amplios y diversos de la vida mundana, del mundo natural, del cosmos, y las micro y macro realidades del universo, además de la cultura humana de las épocas vividas y conocidas. Conocí a José Carrillo Cedillo desde que estudiába-

mos en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en los finales años 50 y primeros 60, donde participaba muy activamente con el Grupo Diego Rivera, sobre todo como coordinador del Cine Club José Guadalupe Posada, en que sin duda tuvo experiencias visuales como pocas personas, por las obras de cine notable que muy poco se difundían. Compartíamos con artistas y críticos diversos, a los que invitábamos a dar pláticas, presentar ideas, exposiciones, publicando un Boletín que fue notable en esos tiempos, en que iniciamos el Taller de Pintura Experimental, Sin duda fuimos una generación que empezó a hacer exploraciones como no se habían hecho en muchos años, pero nunca hubo una ruptura, o discrepancias o divergencias conflictivas con

otros autores, especialmente los muy destacados de las épocas anteriores, que en San Carlos fueron notables desde principios del siglo 20.

Ampliamos una continuidad en las artes visuales, que ya en la siguiente generación fueron claramente nuevas corrientes de expresión grupales y personales, entre obras nacionales destacadas: En el año 63 y 64 se creó el Museo Nacional de Antropología, donde Carrillo colaboró en la elaboración de dioramas y panoramas, que sin duda han sido desde entonces, obras de arte de difusión, que dieron continuidad nueva a las obras murales de las destacadas generaciones anteriores, con las calidades personales indispensables.

Carrillo siempre fue una persona muy inquieta, observando, investigando, conociendo, y por lo tan-

to comprendiendo diversas realidades de nuestro mundo, que incluían los ambientes naturales, que se estaban difundiendo en nuevas formas, situaciones críticas que se vivían junto con las poblaciones de las antiguas naciones, la incipiente movilidad de personas de las culturas mestizas y criollas, que empezaban a llegar a la capital nacional, a la vez que muchos de nosotros salíamos a las regiones alejadas y desconocidas, ignoradas, para recuperar el contacto con las antiguas culturas milenarias. Nuestras expansiones mentales, comprensivas, fueron entonces de una amplitud y profundidad nunca vista antes, aunque silenciosamente expresadas en nuevas obras de todos tipos; y especialmente dando a conocer a las nuevas generaciones, como maestros y profesores, todo lo nuevo que se descubría de las ciencias a las artes, en sensibilidad social y humana, y como simples expositores de obra personal, Así, la obra de creadores como José Carrillo Cedillo, no se reduce a expresiones personales limitadas, pues

en cada una, están todas las exploraciones y avances desde esa mitad del siglo 20 a la fecha, La actividad de Carrillo como profesor, en todas esas formas, ha sido así una obra notable, que no se reduce a lo que es posible observar en una pintura aislada. Es una secuencia de acciones y expresiones, con cientos de obras manifestadas día tras día, toda una vida. En este sentido, las artes de calidad, están más allá de las simplistas consideraciones de bueno o malo, las mezquindades de Me gusta o No me gusta. Es preciso, indispensable, conocer y comprender la obra vital de un creador, a lo largo de toda su vida, lo que incluye muchas vidas que ya sucedieron y terminaron, y otras que apenas empiezan, y no están en condiciones de juzgar a generaciones pasadas, con limitadas ideas y conceptos mentales reducidos a mínimas experiencias vitales.

La obra general de José Carrillo Cedillo, es así parte notable del Patrimonio Nacional de México, pero también de América y de la historia de nuestra humanidad. Reconocerla y considerarla con cuidado, es enriquecer ampliamente la vida propia. Con afecto por respeto para todos, ¡Warú sukuira!, ¡Un gran saludo!

*Desde Altavista Tercer planeta Lunes 12, agosto, 2024.

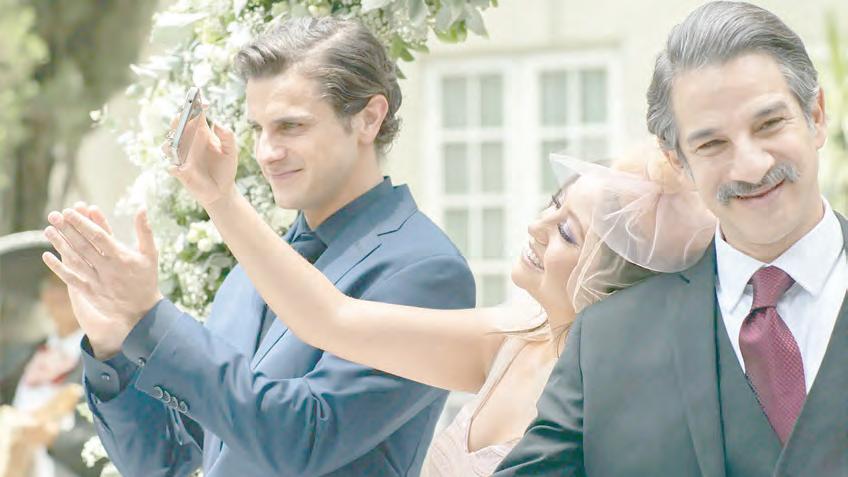

Película mexico-italiana de Edgar San Juan con Andrea Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Miguel Rodarte, Karol Sevilla (2024). En la premisa de Casi el paraíso hay una divertida observación. En la película, un joven estafador se hace pasar por el conde Ugo Conti (Andrea Arcangeli) para acercarse a una familia de la política mexicana y hacerse de su dinero y poder. Si la estafa funciona no es sólo por los méritos del estafador, sino porque sus víctimas quieren creerla. México, o por lo menos una minoría particularmente poderosa de México, siempre se ha sentido afín a Europa y a su nobleza: desde el partido conservador que trajo a Maximiliano de Habsburgo de Austria, a la fascinación de Porfirio Díaz con Francia, al reciente furor porque no se invitó al rey de España a la inauguración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Casi el paraíso nos dice que cualquier persona suficientemente blanca y refinada puede venir a nuestro país y recibir un trato digno de la realeza. La otra cara de esta observación está en su retrato de la clase política mexicana. Alonso Rondia (Miguel Rodarte), el secretario arribista que busca la gubernatura del estado de Oaxaca y cabeza de la familia que Ugo trata de embaucar, piensa que puede sacarle provecho a

una alianza con un noble europeo. Y hay más de lo que se ve en la superficie de Frida (Esmeralda Pimentel), encargada de la agenda y los asuntos personales de Alonso, quien además tiene un pasado con el presunto conde Ugo y un interés personal en un área protegida que el político quiere convertir en un resort de lujo. La idea, de nuevo, es clara: incluso un criminal hábil y confiado es poca cosa comparado con las marañas de corrupción de la política mexicana.

Tenemos aquí una historia con muchas piezas móviles, que se presta para una caótica y enredada pelea donde es todos contra todos. Hay alianzas y reconciliaciones, pero cada jugador busca finalmente sus propios intereses. En lo que a tono se refiere, una historia como ésta se puede desarrollar de por lo menos dos formas. Uno de sus personajes, de hecho, las articula en la misma frase. Francesco de Astis (Maurizio Lombardi), el criminal que actúa como mentor de Ugo, le enseña que “la farsa debe ser perfecta para que no se convierta en tragedia”.

Casi el paraíso puede entonces tomarse con mucha seriedad o con muy poca. La balanza se inclina inicialmente hacia lo primero, con una escena en claroscuros que nos muestra cómo una prostituta italiana manda a su hijo a la calle mien- tras recibe a un cliente. Éstos, pronto aprendemos, son los orígenes humildes y melodramáticos del conde. Más adelante, la película cortará constantemente a flashbacks que continúan este hilo, socavando su lado más ligero. El retrato de una vida de durezas trata de

convertir al conde en una figura complicada y simpática. No se trata de un timador carismático y frívolo, sino de un joven determinado y pragmático que trata de trascender unas circunstancias trágicas.

Pero hay elementos que sugieren una película menos seria. Ugo llega a la familia Rondia a través de su hija Teresa (Karol Sevilla), una joven influencer obsesionada con su propia popularidad. Es un personaje delineado de manera tan burda, e interpretado de manera tan caricaturesca, que sólo tiene sentido en una versión más absurda de la misma historia.

Pero aquí la película se tropieza con su misma estructura. Su salto constante entre presente y pasado, que parece querer emular a El padrino II, interrumpen su ritmo y propulsión y la hacen sentir más pesada de lo que su material amerita. Cuando la trama empieza a arrancar, se detiene en una prolongada secuencia que sólo sirve para transmitir pedazos de información más o menos relevante. Chistes, como uno que involucra unas carísimas copas que pertenecían al zar ruso Nicolás II, provocan más confusión que risas, porque se parecen tan poco al resto de la película.

Casi el paraíso tiene elementos de una superproducción y efectivamente hay valores de producción que eclipsan a los

de otras películas mexicanas recientes, incluso aquellas con las estrellas más conocidas y que tienden a saturar las salas de cine. Hay yates en la costa de Acapulco, mansiones y románticas locaciones italianas. La película da la impresión de haber costado mucho, mas nunca luce verdaderamente cara. Esto sería un problema menor si la opulencia no fuera central a la historia. Se siente pequeña en escala (pero tampoco verdaderamente íntima), nunca como el juego de poder a escala nacional que se nos dice que es. No es un problema de recursos tanto como de ingenio cinematográfico. Duele mencionarlo como un ejemplo positivo, pero en ¡Que viva México! (Luis Estrada, 2023), el astuto uso de composiciones profundas y lentes angulares hacían que un pequeño pueblo en medio de la nada cobrara una historia y bullicio que aquí se extraña. Incluso en una presuntamente excesiva fiesta en casa de los Rondia, Casi el paraíso se siente limitada. Los sets lucen pulidos y están iluminados con elegancia, pero nunca tan son espectaculares o decadentes como la historia lo demanda.

Ojos atentos notarán también el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial para poblar los perfiles de redes sociales del conde y de Teresa. Haciendo a un lado los problemas éticos y

ambientales con la inteligencia artificial generativa, su uso sólo contribuye a que la película se sienta más barata de lo que es. Si la intención de una superproducción es en parte deslumbrar con lo que se puede poner en pantalla, ¿por qué llenarla, aunque sea por unos instantes, con imágenes sin alma que cualquiera con una computadora puede hacer? A menos que el punto sea que la inteligencia artificial generativa, como el conde Ugo Conti, es una estafa, no hay lógica creativa para esta decisión. Problemas como éste no bastan para descarrilar una película, pero sólo agrían mis sentimientos hacia la ejecución de sus ideas prometedoras –me quedo con ganas de leer el libro de Luis Spota en que se basa, pero no de volver a verla. Sea como drama o como comedia, Casi el paraíso nunca pasa suficiente tiempo desarrollando a sus personajes como para volverlos verdaderamente graciosos o entrañables. Se queda como un recuento bastante plano y telenovelesco de sus propios eventos, sostenida no por sus ideas o el carisma de sus personajes, sino por sus constantes giros en la trama. La farsa se convierte en la tragedia de una película que pudo ser mucho mejor. Casi el paraíso está disponible en cines.

alberto.villaescusa19@gmail.com X: @betovillaescusa

LMata Ramírez *

a Noche de las Ciencias es un evento anual que se celebra en la ciudad de Ensenada, Baja California. Este año se realizará el sábado 5 de octubre y tiene como propósito acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad de una manera amena y accesible. Este esfuerzo de comunicación pública de la ciencia es organizado por instituciones científicas de gran prestigio, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con Caracol Museo de Ciencias. Cada año estas instituciones unen esfuerzos para crear una experiencia educativa y entretenida, orientada a públicos de todas las edades, con un enfoque especial en inspirar a las nuevas generaciones hacia el conocimiento científico, tecnológico y la innovación. El objetivo principal de esta Noche de las Ciencias es divulgar y hacer más visible el trabajo académico de los investigadores e investigadoras, mostrando parte de las labores de investigación y docencia que se desarrollan en las distintas instituciones científicas y educativas de la ciudad. A través de una serie de actividades divulgativas, se busca comunicar la ciencia, mostrando que esta no es solo un campo académico, sino también una parte esencial de la vida cotidiana que puede ser entendida y apreciada por todos. Las actividades están diseñadas para que cualquier persona, sin importar su formación académica o su edad, pueda disfrutar y aprender. Se trata de un esfuerzo para fortalecer la relación entre la ciencia y la sociedad, promoviendo una mayor comprensión de los avances científicos y su impacto en el desarrollo de la humanidad.

Uno de los elementos que hace tan especial a La Noche de las Ciencias es la diversidad de actividades que se ofrecen, permitiendo que cada visitante, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un adulto ma yor, encuentre algo que despierte su interés. La idea es hacer la ciencia accesible y entretenida para todos, creando un espacio en el que se puede aprender a través del juego, la experimentación y la interacción directa con académicos, científicos y expertos en di versas áreas del conocimiento.

En la edición anterior de la Noche de las Ciencias se llevaron a cabo más de 300 actividades en los dis tintos espacios y sedes que albergaron el evento. En tre las actividades destacadas se incluyeron charlas, talleres, experimentos en vivo, espectáculos interactivos y juegos educativos. Estas actividades abarcan un amplio rango de disciplinas científicas, desde la biología, la física y la química, hasta la astronomía, las matemáticas y las ciencias de la tierra.

Las charlas ofrecidas por investigadores e investigadoras son una oportunidad única para el público de escuchar de primera mano a los protagonistas de la investigación científica. Estos expertos comparten su trabajo y explican, en un lenguaje accesible, los avances y descubrimientos más recientes en sus respectivas áreas. Además, se fomenta la interacción entre los científicos y el público, permitiendo que los asistentes hagan preguntas y discutan sus inquietudes directamente con los especialistas.

Los talleres y experimentos interactivos son otra de las actividades más populares del evento. En estos espacios, los asistentes pueden involucrarse activamente en la ciencia, realizando pequeños experimentos, resolviendo problemas o participando en demostraciones prácticas. Las actividades no sólo son educativas, sino también sumamente entretenidas, ya que muchas veces los asistentes pueden llevarse a casa pequeños recuerdos o resultados de sus propios experimentos.

Además de las actividades puramente científicas, La Noche de las Ciencias también incluye espectáculos que combinan la ciencia con el arte, como shows de magia científica, representaciones teatra-

de la música se fusiona con conceptos científicos. Estos espectáculos ofrecen una manera creativa y lúdica de explorar la ciencia desde otras perspectivas, demostrando que la ciencia puede ser una fuente inagotable de inspiración artística.

El evento se lleva a cabo en las instalaciones de la UABC, el Cicese y la UNAM, donde se ofrece un ambiente propicio para la divulgación científica, adaptándose a las diferentes actividades que se realizan.

La estrecha colaboración entre las instituciones organizadoras y sus colaboradores, permite una planificación cuidadosa del evento, asegurando una apertura al público general que refuerza el compromiso de las instituciones de educación superior con la democratización del conocimiento, al garantizar que cualquier persona pueda acceder a la ciencia sin barreras económicas o educativas.

Cabe resaltar que uno de los mayores logros de La Noche de las Ciencias es su capacidad para despertar vocaciones científicas entre los niños y jóvenes. Al participar en las actividades, muchos de ellos descubren su pasión por la ciencia y la tecnología, lo que puede llevarlos a considerar carreras en estos campos. Además, se refuerza la importancia de la educación científica como una herramienta clave para el desarrollo social y económico.

Es una jornada llena de aprendizaje, curiosidad y diversión. Es una oportunidad única para que el público de todas las edades se acerque al fascinante mundo de la ciencia y la innovación de la mano de los propios investigadores. Con cada nueva edición, el evento no solo celebra el conocimiento científico, sino que hace que la ciencia sea algo vivo, cercano y esencial.

Sin duda alguna, La Noche de las Ciencias ha tenido un impacto muy positivo en la comunidad ensenadense. Desde su primera edición en 2017, y a pesar de la pandemia en 2020 por Covid-19, se ha consolidado como uno de los eventos de divulgación científica más importantes de la región, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más informada y consciente del valor del conocimiento científico para enfrentar los retos del futuro.

* Profesor de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño en la UABC.

Año de 1492, cuando Cristóbal Colón, proveniente de Castilla, pisa tierras extranjeras en un atrevido intento de demostrar que existen otras más allá del horizonte, situación que causó gran revuelo en España ya que se pensaba que detrás del horizonte había nada. ¿Qué realmente lo mueve a realizar ésta gran proeza?

El espíritu inquieto, aventurero y desafiante, así como la seguridad de que algo más existía del otro lado del mar. Tuvo razón. Se topa con maravillas naturales, riqueza de toda índole, y seres humanos. Otras culturas.

Los grandes historiadores han dedicado parte de su valioso tiempo para titular éste gran evento en el que se enfrentarán a muy diversas culturas que los dejarán sorprendidos así como horrorizados.

Para muchos de nosotros este hecho nos produce cierta clase de repudio ya que históricamente significó de principio a fin, un baño de sangre innecesario pero, ¿qué causas llevaron a iniciarlo de esa manera puesto que el propósito debiera haber sido el llegar en son de paz como extranjeros, respetando la soberanía y vidas de los pobladores y ciudades que visitaban?

Echando un vistazo a las listas de tripulación de las naves encuentro señalamientos sobre algunos de los marineros como criminales. Aunado a esto, el modus vivendi en aquellos tiempos en los puertos pudiera haber sido conflictivo en cuanto a relaciones humanas y aventuras. A lo que voy es a tratar de analizar los propósitos de los viajeros ante mundos desconocidos. Y resultó caótico.

Asumo someramente el lugar los pobladores al ser testigos del atracamiento en las playas de grandes naves, hombres de muy diferentes características físicas, de lenguaje ininteligible y sosteniendo un tipo de enseres de un material extraño que nosotros llamamos armas de fuego, más una actitud bélica.

Propósito del porqué se festeja el Día de la Raza: Se celebra la nueva identidad cultural, encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América. Hasta éste momento podemos decir que el fin se justifica a sí mismo. Visto desde otro

punto de vista, cuando estos extranjeros pisan estas tierras, lo que están descubriendo no es un mundo del cual pudieran sentirse propietarios. Más bien los locales pueden argumentar que extranjeros invaden su propiedad o ciudad. El descubrimiento del nuevo mundo conlleva un propósito oscuro: Robar, matar y destruir, y la historia comprueba estos hechos. La codicia irrefrenable de los invasores es desmedida. Al descubrir los grandes tesoros naturales que poseen se dedican a saquear todo lo que pueden a costa de las vidas de los locales. De hecho, una monarquía extranjera intenta dominar un territorio que ya tenía propietario. ¿Cómo podríamos definir éste acto? Lo dejo de tarea.

Debo y puedo recurrir a la historia para conocer y analizar este hecho histórico, mas deseo expresar mi opinión al respecto, como si yo estuviera viviendo ese momento. La primera pregunta: ¿Quiénes son? ¿Qué vienen a hacer aquí? Y posteriormente, ¡vienen a matarnos! Y así sucedió.

Pros y contras de un hecho que tarde o temprano se daría lugar.

Pros: Desarrollo del capitalismo: El descubrimiento de América permitió a Europa cimentar las revoluciones futuras gracias a las riquezas obtenidas.

Comercio transatlántico: Se inició el comercio transatlántico y la mundialización de la economía.

Vías de comunicación y transporte: Se

crearon nuevas vías de comunicación y transporte entre Europa y América, lo que llevó a la construcción de puertos.

Refinanciación del Reino de España: La monarquía española obtuvo acceso a riquezas inesperadas, como oro y plata, que le permitieron involucrarse en guerras.

Contras: Explotación de los pueblos originarios: Los pueblos originarios fueron subordinados y explotados de forma inhumana lo que provocó una alta mortandad.

Invasión territorial: La colonización proveniente de Castilla y posteriormente española en América fue sistemática y brutal. Gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, provocando una altísima mortandad. El grado de explotación fue tal que incluso se impuso la esclavitud con mano de obra negra procedente de África.

Desestructuración del mundo aborigen: Se interrumpió el devenir histórico de grandes civilizaciones e importantes culturas.

Colapso de la población nativa: La población nativa colapsó debido a la explotación desmedida y a la llamada “unión microbiana del mundo”.

La llegada de nuevas enfermedades que trajeron los europeos, la expropiación de los recursos americanos, la adopción forzosa del catolicismo y el intento de erradicar la cultura indígena.

Probablemente el concepto de globalización se genera en los tiempos de descubrimientos de otros mundos, y la misma consecuencia que vivimos hoy en día por éste fenómeno social, que termina con la imposición de toda clase de ideologías por una minoría, las grandes guerras hasta el día de hoy que afectan a toda la humanidad, padece el viejo mundo con todas las afectaciones que ya conocemos.

Ciertamente hubo muy grandes descubrimientos provenientes de los pueblos indígenas en cuanto a medicina, astrología, cosmología, ingeniería, alimentación, herbolaria, medición del tiempo y muchos más, y lo que probablemente fue lo único que valió la pena que los invasores nos quitaran fueron los ritos a través de sacrificios humanos. Para los invasores esto era horrorizante, mas ellos mismos masacraron a casi todo un pueblo. Luego entonces, ¿Quiénes practicaban más efectivamente el acto de sacrificar vidas humanas?

La necesidad del hombre de señalizar eventos trascendentes, algunas veces quedan fuera de contexto. Un día señalado como digno de ser recordado pero que muestra inhumanidad, y brutalidad debería más bien no traerlo a colación por su pobre valía y cruel propósito. Lo asemejo como los gobiernos que titulan calles y avenidas con los nombres de sus amigos, personajes oscuros que son oprobio de una nación.

CARLOS LAZCANO/COLABORACIÓN carloslascano@hotmail.com | Ensenada, B. C.

Una cosa es hacer historia y otra es usar la historia para hacer política

Enrique Ortiz, historiador

La petición de nuestro presidente de exigirle a España que pida disculpas por la conquista azteca y su secuela con la no invitación al rey de España a la toma de posesión de Claudia Sheimbaun, es a todas luces sorprendente y deja ver el porqué de algunos de los complejos más fuertes de los mexicanos, esos que no los dejan avanzar. Pretender abrir heridas por hechos ocurridos hace 500 años es absurdo. Además de que nadie del México y la España actual vivió la conquista azteca, el perdón que se pretende ignora varios hechos históricos.

El primero es que la historia no se estudia para juzgar, sino para entender. No podemos juzgar hechos ocurridos en el siglo XVI con criterios del siglo XXI. Entonces se manejaban otros valores y las circunstancias eran muy distintas a las actuales. No existían los derechos humanos y las relaciones entre las naciones eran de conquista, incluyendo en nuestro continente, en donde el imperio azteca tenía sojuzgados a todos los pueblos a su alcance. En el siglo XVI la conquista de América por parte de Europa era imposible de detener. En ese tiempo México no existía y España aún estaba en formación. Fue precisamente Hernán Cortés, al derrotar a los aztecas con el apoyo decidido de los tlaxcaltecas y otros reinos indígenas, quien funda México, nues-

tro país. Y qué gran contradicción pretender odiar a quien formó lo que hoy somos. Al fundar nuestro país, lo primero que Cortés promovió fue el mestizaje, casando a sus capitanes con mujeres indígenas. Cortés tuvo algunos hijos con mujeres indígenas y a todos les dio un trato con la misma dignidad que a sus hijos criollos. A su primer hija mestiza, nacida en Cuba, le puso el nombre de su madre. Su hijo Martín, nacido de la Malinche, le puso el nombre de su padre y además le quitó el estigma de bastardo y logró que formara parte de la nobleza hispana, siendo uno de los más importantes pajes del rey Felipe II. Cortés expandió México (Nueva España) en todas direcciones (llegando hasta Baja California), con apoyo de muchos grupos indígenas, tlaxcaltecas, cholultecas, e incluso aztecas. Posteriormente estos grupos siguieron participando en esta expansión, consolidando la presencia hispana en lugares tan lejanos como Nuevo México y Filipinas.

Desde que se inició la humanidad, ésta evolucionó a base de conquistas. Sin embargo, han sido pocas las conquistas que destruyen totalmente lo conquistado. La mayor parte de las conquistas evolucionan hacia algo nuevo, respetando en parte la cultura conquistada. Eso es lo que pasó en nuestro territorio. España no acabó con los grupos indígenas, nunca fue esa su pretensión, sino que buscó integrarlos a la cultura hispana asimilando muchos elementos de su cultura. De ahí que surgiera lo mexicano, nuestra actual cultura, que armoniosamente tiene elementos hispanos e indígenas y eso se ve claramente en muchísimas de nuestras tradiciones; en la comida, la ropa, la lengua, las leyes, las fiestas patronales, entre muchas otras cosas. Hernán Cortés, nuestro fundador, lejos de ser un genocida o asesino, fue un personaje visionario, quien percibió a México como una gran nación y vislumbró su grandeza precisamente

porque se ubicaba en medio de Europa y Asia. Ciertamente es una lástima que teniendo una gran herencia hispana, digna de un nación grande, mucho en nuestro país la desprecien. Y es que precisamente, ya desde hace muchos años se le ha querido imponer a México una “historia oficial” muy manipulada, en la que por una parte se quiere que los mexicanos de hoy se identifiquen con los perdedores, es decir con los aztecas, y de esta manera tener un pueblo con un fuerte sentido de inferioridad, muy manipulable para los que ejercen el poder. Por otro lado, sobre todo en este gobierno, esta historia manipulada ha

sido muy útil para echar la culpa de sus fracasos a España. Como dice el historiador Enrique Ortiz: “La historia está ahí para aprender de ella, no para pelearnos con fantasmas de hace 500 años. Tenemos que aceptar de manera objetiva lo que sucedió”. Y agrega: “Los desastres de los siglos XIX y XX fueron culpa de los contemporáneos en la misma América, no de españoles ya muertos. Las lágrimas del XXI son culpa de los líderes actuales. Pero los que fracasan en su política interna siempre intentan distraer a sus electores con quejas dirigidas al exterior”.

Crónicas Rurales

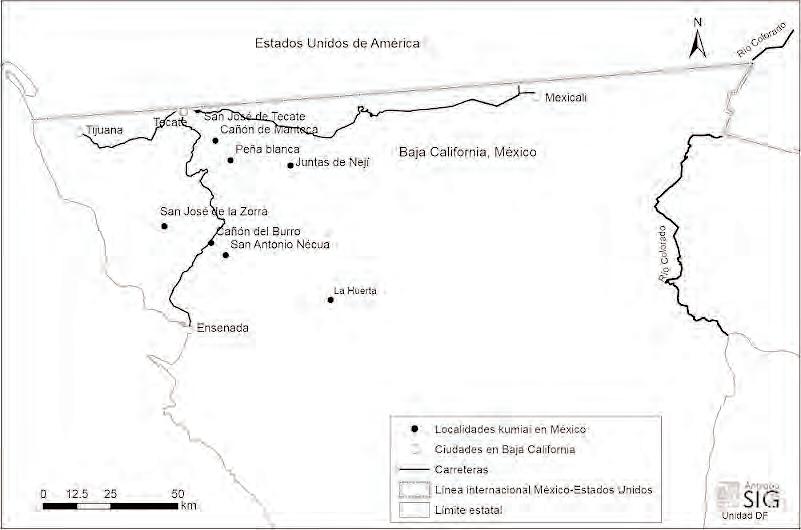

Entre las montañas de Baja California, justo a catorce kilómetros del Valle de Ojos Negros, habita una comunidad que mantiene viva la esencia de uno de los grupos humanos más antiguos de la región: los kumiai. En el suroeste del ejido Sierra de Juárez, esta comunidad indígena ha sobrevivido a los embates de la historia y las imposiciones externas, resistiendo con su cultura, sus tradiciones, y su profundo vínculo con la tierra.

LA CONEXIÓN HISTÓRICA DE LOS KUMIAI CON SU TERRITORIO

Los kumiai, desde mucho antes de la llegada de los extranjeros, ya habitaban estas tierras. Su historia se despliega a lo largo de los paisajes cambiantes de Baja California, desde las montañas hasta la costa. Durante el verano, se asentaban en la parte alta de la Sierra de Juárez, buscando el clima fresco y el alimento que la naturaleza les ofrecía. En el invierno, descendían al Valle de Ojos Negros y seguían hasta las costas de Ensenada,

desplazándose hacia el sur, recorrien do un territorio que les pertenecía de manera natural y espiritual. Cada es tación marcaba una parte del ciclo de la vida kumiai, conectándolos al ritmo de la tierra y su generosidad. Actualmente, la comunidad de La Huerta cuenta con alrededor de dos cientos cincuenta pobladores, quienes conservan una conexión íntima con su entorno. Aunque la caza ha dis minuido debido a la reducción de las poblaciones animales y las restriccio nes legales, los kumiai siguen cazando venado y codorniz como parte de sus tradiciones. La recolección de piñón, miel de abeja, flor de quiote y bellota también forma parte esencial de su dieta y su cultura. Cada uno de estos elementos representa mucho más que alimento; son símbolos del conoci miento transmitido de generación en generación sobre los ciclos naturales, los paisajes y sus recursos.

LA HUERTA DE LOS INDIOS: HISTORIA Y RESILIENCIA

A principios del siglo XX, un hombre conocido como Felipe Tambo decidió plantar árboles frutales en un paraje al que denominó “La Huerta de los Indios”. El lugar, cuyo nombre en lengua kumiai es jtá, sigue siendo un sitio de profundo significado para la comunidad. Es un reflejo de la resiliencia y la adaptación del pueblo kumiai, quienes supieron integrar nuevas formas de vida a su cultura sin perder su identidad. La Huerta no sólo es un lugar de producción de alimentos; es un espacio de historia, memoria y esperanza.

El nombre kumiai ha sido empleado por la población mexicana para designar a este grupo indígena y su lengua. Sin embargo, los propios kumiai se refieren a sí mismos como kumeya, que en las lenguas yumanas significa “los de los altos”, reflejando su conexión con las tierras elevadas de la Sierra de Juárez. La lengua kumiai, conocida entre los hablantes como tipai, pertenece a la familia cochimí-yumana. Las lenguas más cercanas son el lipai y el jamu, habladas al otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Esta conexión lingüística subraya la

realidad de un territorio que, a pesar de las divisiones políticas impuestas, sigue siendo el hogar ancestral de los kumiai a ambos lados de la frontera.

LENGUA EN PELIGRO

La lengua kumiai se encuentra hoy en un estado crítico, en muy alto riesgo de desaparecer. Se habla en el estado de Baja California, en el municipio de Ensenada, así como en algunas comunidades del sur de California, en Estados Unidos. Es una lengua binacional, un patrimonio compartido que desafía las fronteras y nos recuerda que las culturas no se limitan por las líneas que los mapas trazan. Con cada palabra, los kumiai mantienen vivo un vínculo con sus ancestros, un hilo de historia que los conecta con quienes caminaron estas tierras mucho antes de que se les llamara México o Estados Unidos.

DOTACIÓN AGRARIA:

UNA IMPOSICIÓN INJUSTA

En 1967, el gobierno mexicano otorgó una dotación agraria a los kumiai de cerca de seis mil trescientas hectáreas. Esta decisión, que podría haber

sido un reconocimiento a sus derechos ancestrales sobre la tierra, vino acompañada de una imposición que violaba su forma de organización y su cultura. Se les asignó el estatus de ejido, un modelo ajeno a sus costumbres comunales. El gobierno designó un comisariado ejidal para administrar las tierras, una estructura paralela y en clara contradicción con la autoridad tradicional kumiai, la cual se elige conforme a sus costumbres. Este error histórico ha perdurado más de seis décadas, y a pesar de las disposiciones legales que permiten corregirlo, no se ha hecho lo necesario para reconocer plenamente los derechos de la comunidad. El artículo 103 de la Ley Agraria ofrece una vía para transformar los ejidos en comunidades, respetando así las estructuras tradicionales de los pueblos originarios. Sin embargo, a 32 años y medio de la promulgación de la ley, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) no han tomado acciones para revertir esta situación, dejando a los kumiai en un régimen que no les pertenece y que afecta su forma de vida.

La lucha por la tierra para los kumiai no es sólo un asunto de posesión física; es la lucha por el reconocimiento de sus derechos como pueblo originario, por su autonomía, y por la capacidad de decidir sobre su propio destino. El ejido, con sus normas y procedimientos ajenos a la tradición kumiai, ha sido una imposición que desnaturaliza su vínculo con la tierra. En lugar de ser un espacio de libertad y pertenencia, el ejido se ha convertido en una estructura que limita su autonomía y su derecho a la autodeterminación.

La responsabilidad de los órganos gubernamentales no debería depender de una petición formal. Los derechos de los pueblos originarios, especialmente aquellos reconocidos en la legislación nacional e internacional, deberían ser defendidos de oficio. El reconocimiento del estatus comunal de las tierras de los kumiai es un acto de justicia histórica, una medida que permitiría devolver a la comunidad la capacidad de decidir sobre sus tierras de acuerdo con sus propias normas y valores.

ECOTURISMO KUMIAI: CUTAPCUATEY

A pesar de los desafíos y las injusticias que han enfrentado, los kumiai siguen siendo un pueblo amistoso, que se reconoce y aprecia como parte esencial de la Sierra de Juárez y de toda Baja California. Su conexión con el territorio se refleja en cada una de sus actividades, desde la agricultura hasta el ecoturismo. En La Huerta, los visitantes pueden encontrar no sólo árboles frutales y campos silvestres, sino también un espíritu de hospita-

lidad y una invitación a conocer el mundo desde la perspectiva de los primeros pobladores de esta tierra.

CAMPO ECOTURÍSTICO

LA

El campo ecoturístico cutap cuatey, gestionado por la comunidad kumiai, ofrece una oportunidad para experimentar la naturaleza de una manera diferente, para reconectar con un entorno que los kumiai han cuidado durante siglos. Acampar en este lugar no es sólo una actividad recreativa; es una oportunidad para aprender de aquellos que han vivido en armonía con la naturaleza, para entender su relación con la tierra y el significado de preservarla para las futuras generaciones.

Los cantos y bailes tradicionales son otra ventana al alma del pueblo kumiai. En fechas predeterminadas, la comunidad celebra actos ceremoniales que permiten a los visitantes ser testigos de la continuidad de una cultura que se rehúsa a desaparecer. Estas ceremonias son momentos de profundo significado, en los que la comunidad se conecta con sus antepasados y reafirma su identidad en el presente. Las artesanías kumiai también son un reflejo de su ingenio y conexión con la tierra. Esculturas, canastos tejidos con agujas de pino, pulseras, collares, pectorales, atrapasueños, y vasijas de barro y adobe son sólo algunas de las creaciones que emergen de sus manos. Cada pieza es única, no sólo por los materiales y técnicas que emplean, sino también por el simbo-

lismo y la historia que llevan consigo. La artesanía kumiai es una forma de transmitir conocimientos, de mantener viva la memoria colectiva de la comunidad.

A lo largo de los años, los kumiai han tenido que enfrentar la modernización y la presión de una sociedad que muchas veces los ha ignorado o tratado de asimilar. Sin embargo, han logrado resistir, manteniendo su cultura y sus costumbres. El desafío de preservar la lengua kumiai, en riesgo de desaparecer, es uno de los más urgentes. Cada vez que un kumiai habla tipai, desafía las fuerzas de la desaparición cultural y reafirma su lugar en el mundo. La lengua no es sólo un medio de comunicación: es un pilar de identidad, una herramienta para comprender el mundo desde una perspectiva única y valiosa.

La historia de los kumiai es también la historia de Baja California. Su presencia en la región es un testimonio de la riqueza cultural que ha existido aquí mucho antes de las fronteras y las ciudades. Los kumiai son un recordatorio de que hay otras maneras de entender el mundo, de relacionarse con la tierra y con los demás, maneras que ponen en el centro la comunidad, el respeto por la naturaleza y el valor de cada ser humano.

A medida que el Valle de Ojos Negros y la Sierra de Juárez se abren al turismo y al desarrollo, es importante que se haga con respeto hacia las comunidades originarias. El ecoturismo, como el que ofrece la comunidad kumiai, es una alternativa que no sólo promueve el contacto con la naturaleza, sino que también pone en valor la cultura y la historia del pueblo kumiai. Visitar La Huerta no debe ser sólo una experiencia para disfrutar del paisaje; debe ser también un momento para reflexionar

sobre la historia de los primeros habitantes de esta tierra y sobre nuestro papel en la preservación de su legado.

MÁS ALLÁ DEL PAISAJE: REFLEXIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD

La historia de los kumiai como parte esencial del patrimonio cultural de Baja California y su lucha por el respeto y la autonomía; por el reconocimiento de sus tierras, es una lucha también por la dignidad. Es una lucha que debería contar con el apoyo de todos aquellos que creen en la justicia y en la importancia de la diversidad cultural. Los kumiai nos enseñan que la tierra no es simplemente un recurso, es parte de quienes somos, y nuestra relación con ella define nuestro futuro.

La esperanza de la comunidad kumiai está en la recuperación de sus derechos, en la preservación de su lengua y sus costumbres, y en la transmisión de su conocimiento a las nuevas generaciones. Su historia, marcada por la resistencia y la resiliencia, es un testimonio del poder de la identidad y del profundo vínculo que une a las personas con la tierra. Al reconocer y apoyar a los kumiai, no sólo estamos haciendo justicia histórica; estamos enriqueciendo nuestra propia sociedad con la sabiduría y la diversidad de uno de los pueblos originarios de Baja California.

*El autor es consejero regional de la Crónica de Ensenada.

www.reymamx.org

X: @ReyMagaa

Facebook: Crónicas rurales

Instagram: reynaldo_magana

Treads: reynaldo_magana

Correo: reyconosil@gmail.com

ORLANDO COBIÁN/LA BRÚJULA Ensenada, B. C.

Dolencias suele haber a lo largo de la vida. Un dolor de cabeza, espalda, estómago o hasta problemas musculares, suelen ser las manifestaciones más comunes de que algo no está bien en el cuerpo humano. Sin embargo, pueden estar ligadas a afecciones en un espectro que no se suele considerar: la salud mental.

Cada 10 de octubre, desde 1992, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de resaltar la importancia que tiene la estabilidad emocional de las personas para el desarrollo de sus vidas y, aunque apenas se cumplen 32 años de su observancia, cada vez se consideran más los factores que la rodean.

El estrés, la ansiedad, y la depresión, son sentimientos en los que la sociedad contemporánea tiene bien instalados, a comparación de otras épocas en las que, recuerda la maestra Shelly Márquez, acudir a terapia era considerado sólo “para los locos”,

la Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, también cuenta con la Maes-

en el que se desempeña actualmente, además de la orientación educativa y la presidencia de la Organización de Psicólogos para la Salud Mental (OPSAM) en Ensenada, Baja California.

Expresa que 25 por ciento de la población a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) está diagnosticada con algún trastorno mental, aunque no descarta que gran parte de 75 por ciento restante también pueden padecerlos.

“Cuando tengo muchos problemas con mi entorno, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, si me gana la frustración o el enojo, la ansiedad y no sé cómo resolver mi problema, ahí nos estamos dando cuenta que necesitamos pedir atención para la salud mental”, explica.

Apunta que en la mayoría de los casos, el hombre es el que más evita acudir a consulta, a comparación de la mujer, bajo el pensamiento de que él solo puede entenderse y sanar, aunque al manifestarse un divorcio inminente es cuando se atreve

Y es que, en el panorama general, indica que la persona con deficiencias emocionales es la último en darse cuenta que los tiene, y si los intuye, trata de ignorarlos u ocultarlos.

“[...] los demás sí lo alcanzan a notar, pero yo no. No es de débiles pedir ayuda, más bien, es de inteligentes darse cuenta que necesito ayuda y está bien sentirse mal, buscar la orientación y solucionar la situación”, afirma.

Apunta que los indicadores de una baja salud mental, se relacionan con el incumplimiento de las necesidades básicas, como se muestran en la llamada Pirámide de Maslow, teoría publicada por el psicólogo Abraham Maslow en su libro Una teoría sobre la motivación humana, en 1943. Así, sugiere que la falta de descanso, no alimentarse adecuadamente, recluirse y no socializar, sobrecargarse de trabajo, son manifestaciones negativas que, a su vez, merman la motivación de las personas y, de no tratarse, pueden escalar a una enfermedad mental.

Por ello, considera primordial acudir a terapia al distinguir aspectos que deterioran el buen estado de ánimo, y no desechar el acercamiento sólo por adquirir la impresión de que el profesional “no me dice lo que tengo que hacer”.

“El psicólogo no te puede decir qué vas a hacer, aunque sepa. No te puede decir, porque la responsabilidad de la vida es de cada una de las personas. El paciente debe de darse cuenta de qué es lo más conveniente, lo que él debe de hacer. La terapia es para darse cuenta”, sentencia.

Explica que una tercera parte del proceso está en manos del terapeuta, mientras que las dos restantes se distribuyen de manera equitativa entre el aspecto teórico de la psicología –lo científicamente comprobado– y la responsabilidad del paciente.

“El paciente debe de enganchar con el psicólogo, ‘que me caiga bien’. o sea, sentirme cómoda, tranquila, en confianza, ese es el primer paso. Si voy con un psicólogo y no me late, me tengo que retirar y buscar otro”, destaca.

En la misma línea precisa que se debe investigar a fondo el perfil del psicólogo al que se desea acudir, pues asegura la existencia de casos en que quienes se dicen psicoterapeutas, no cuentan con título o cédula que avale su labor, entre esos, uno en Ensenada, que aún mantiene su consultorio activo y proviene de otro país.

“Pacientes de ahí han venido conmigo y me han dicho, ‘este señor quiso abusar de mí, y ya lo denuncié, pero ellos [autoridades] me dicen, ‘si no me traen las pruebas, no puedo hacer nada’, y eso afecta, no al gremio, sino al paciente”, relata.

“Si no fuera por lo económico, todos asistiríamos en alguna etapa de nuestra vida al psicólogo, pero a veces por los costos, por ganar lo mínimo, las personas dicen ‘¿cómo voy a pagar una consulta psicológica?, mejor pago una médica, un dentista, en comida”, agrega.

En este sentido, refiere que la Opsam apoya a las personas de bajos recursos económicos para que acudan a terapia con alguno de sus profesionales agremiados, con la supresión de pago o una aportación simbólica, ello además de los servicios que ofrecen mediante talleres y presentaciones, actividades que han realizado para trabajadores de dependencias gubernamentales.

Otro punto que destaca de años recientes, es la dinámica que se vivió durante la emergencia sanitaria mundial por la Covid-19 en la cual, casi la totalidad de los habitantes se tuvieron que mantener aislados y sin contacto presencial, durante meses.

“La ansiedad fue un factor que se elevó, pero no tanto ansiedad en adultos, sino en niños y adolescentes. A los niños les generó mucha ansiedad el encierro, y puedo decir car cuando es necesario el apoyo pro- psicólogo”.

Debo confesar que nombrar a esta reflexión me fue sumamente complicado por dos razones. Primero, durante su escritura se me ocurrieron diferentes encabezamientos para finalmen-

te decidirme por el que la denomina. Entre los títulos que más me atraían eran dos: “Los mitos que nos dieron patria” o “Una disculpa no emitida”. El primero derivado de los relatos que me han dado identidad: el ser mexicano. El otro inspirado por las últimas controversias sobre a quién invitar al próximo cambio de gobierno en mi país y a las intensas discusiones con las que nos han deleitado varios actores políticos y comentaristas sobre este dilema: “que si se invitaba o no al soberano o al jefe de Estado (lo que ocurra primero) de España” o ¿esperamos primero a la disculpa antes de invi-

tarlo?; ¿Al Papa se le invita como representante de Dios en la tierra o como jefe del Estado Vaticano y que tampoco se ha disculpado? ¿Putin es presidente de Rusia o es su dictador? ¿Tendrá que disculparse con Ucrania? Es curioso cómo los mexicanos nos enfrentamos por estos detalles, tal vez por la falta de entendimiento de estos incomprensibles cargos y títulos que cada Estado adopta. Un segundo motivo de mi duda es de que yo no soy historiador y lo que aquí reflexiono está sesgado y limitado por mi corta visión sobre el tema, por lo que aclaro que lo que sigue es solamente una cavilación

al aire de lo que entiendo (si es que esto ocurre) sobre lo que llamamos “herencia cultural”, que quisiera compartir con ustedes para su crítica por supuesto. Finalmente me decanté por el título que encabeza el escrito para ligar esta reflexión con la que presentaré en el próximo número de La Brújula relacionada con la herencia biológica. Y sólo para aclarar: La frase del título se le atribuye a Octavio Paz. Septiembre y octubre son dos meses de gran importancia para mi país y para la región Iberoamericana. A estos meses les pudiera añadir también agosto y noviembre, por el gran simbolismo en mis mitos “patrióticos” que comentaré más adelante. A septiembre se le denomina el Mes de la Patria. En este mes, pero de 1810, inició la lucha por la independencia, el día 16. Además, en ese mismo periodo se registró la entrada victoriosa del Ejército Trigarante a la ciudad de México, el día 27 pero de 1821. Mientras que en octubre se conmemora

uno de los acontecimientos más importantes en la era del conocimiento (o cuando el humano percibe plenamente su ignorancia): el descubrimiento de América por parte de los homínidos que pensaban que la tierra era plana. O como mejor lo refieren J.A. Marina y J. Rambaud en su obra Biografía de la humanidad (2019): el año del reencuentro del Homo sapiens consigo mismo, después de estar separado por más de trece mil años. Como sea, este evento quedó registrado el 12 de octubre de 1492, al menos en los libros de texto. Y con estos dos relatos nos quedamos (cortos) para finalmente festejar que somos una nación, una raza, sentirnos patriotas y llevar la fiesta en paz tanto en lo social como en lo político (¿o no?). Pero ¿qué les parece si añadimos otros festejos que refuercen nuestro mexicano espíritu, en cuanto al naci- miento de la patria? Éste pudiera ser el caso del inicio de lo que llamamos mestizaje en tierras a las que ahora conocemos como México. Da inicio el 15 de agosto de 1511, cuando naufraga un bergantín frente a las costas de Cozumel y donde Gonzalo Guerrero era parte de su tripulación. Este personaje, junto con el otro sobreviviente (el jesuita Jerónimo de Aguilar), es capturado por la población maya ya dominada por el imperio azteca y quien finalmente se asimila a la población maya, casándose con la bella Za´asil-Há (Flor de Agua). Este matrimonio, como era de esperarse, dio sus frutos: una mujercita y dos varones: ¡Mestizos! Y a quienes el ilustrísimo jesuita les negó el sacramento del bautizo por causas desconocidas. Y ¿qué opinan si también añadimos la fecha del 24 de agosto, pero de 1821, cuando se firman los Tratados de Córdoba? Pacto con el cual la Nueva España sella su independencia: nace formal y jurídicamente una nación llamada México.

Ahora veamos noviembre que también puede considerarse como un mes importante en la ficción de lo mexicano y el nacimiento de la nación, para bien o para mal. En ese mes podemos ubicar el relato de la toma de Tenochtitlán: el 8 de noviembre de 1519. Toma realizada por un ejército formado por unos 75 mil efectivos nativos americanos (tlaxcaltecas, totonacos, cholultecas, como los más representativos) y otros 800 humanos no nativos de América (ibéricos, pero no españoles; no existía España como país), comandados por un capitán cuyo nombre era Hernán Cortés. Debo resaltar que, aunque en número muy escaso, esos 800 Ibéricos eran tremendamente belicosos y su forma de hacer la guerra se dirigía a “matar, en vez de apresar” (https:// www.abc.es/espana/); una forma peculiar de hacer la guerra y desconocida por los indígenas, pero efectiva para causar terror. Estos últimos, además, dotados con una de las armas más letales de tipo biológico: el virus de la viruela (Variola virus).

Bien, con estos cuatro relatos bastaría para disfrutar un buen banquete y sentarnos a bordar mitos que nos dieron patria, unión y mucho espíritu patriótico, pero al parecer éstos no nos alcanzan. Veamos.

Pertenecer a una nación a la cual nos sentimos ligados por vínculos jurídicos, históricos y culturales es un privilegio, que desafortunadamente no todos los humanos gozan. Recuérdese, por ejemplo, al pueblo gitano disperso por todo el mundo o aquellos humanos que por disputas de países por territorios quedan en estatus de apátridas, como sucede con los pobladores de los Altos del Golán (levante mediterráneo, en Líbano) invadido por Israel desde hace 60 años o el pueblo formado por judíos euro–orientales en tiempos pasados (para detalles y ejemplos recomiendo la obra reciente de Harari: Nexus, donde relata la historia de su abuelo en la región ucraniana). La pertenencia a una nación nos permite reconocernos con otros humanos que se nombran igual que nosotros, que tienen los mismos derechos y obligaciones, que comparten los mismos relatos históricos y que se dan gusto con los mismos sabores y platillos, que comen con la misma salivación y postura. De esto último es, por ejemplo, el típico mordisco del taco que hace el mexicano: inclina el torso, para los glúteos, alza el dedo meñique y engulle la pieza en tres bocados (no más,

no menos). Si este ritual no se observa, a ese Homo sapiens que lo practica no lo consideramos como descendiente de nuestra madre Malinche. Y allí empiezan las diferencias. Y a partir de este modo de comer tacos y otras manías, nos permitimos establecer diferencias entre los unos con los otros, algunas de plano simplonas. Si el cerdo Napoleón de la obra La rebelión en la granja, de George Orwell se hubiera referido a mis paisanos (con todo respeto), la adaptación sería más o menos como sigue: Todos (los mexicanos) son iguales, pero algunos son más iguales [mexicanos] que otros. Al parecer, no importa que estemos cobijados bajo el mismo marco legal, compartamos como sociedad dentro de un territorio un mismo gobierno y gocemos de soberanía (los cinco elementos de un Estado), queremos ser más diferentes y dejarlo bien establecido. Tú eres más cobrizo que yo; soy descen-

diente directo del tlatoani o un francés embarazó a mi tatarabuela y por tanto soy más culto que tú (¿la letra con sangre entra?, lo dudo); tus pasos provienen dese el sakbé de la ruta puuc y yo soy una sinya de las orillas del Cuchuma. Y lo más grave: llevamos el complejo de la Malinche aderezado de un nacionalismo exacerbado. El resultado es un Homo sapiens singular, cuyo carácter lo describe de manera precisa Octavio Paz en su Laberinto de la soledad: Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al

vecino: una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado; todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos; en su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arco iris súbitos, amenazas indescifrables. Aun en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria: “al buen entendedor pocas palabras”. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás. Lejos, también, de sí mismo”. En el nacionalismo nos ganan los recuerdos (mitológicos o reales), los agravios o lisonjas, incluso aquellos que ni fueron a nosotros y que son producto de un mito mal contado. Nuestra historia fue plasmada en buena medida por el movimiento artístico–pictórico denominado “Muralismo mexicano” representada por los tres grandes: Rivera, Orozco y Siqueiros. Ellos, pertenecientes a un movimiento político fuertemente nacionalista y socialista de la primera mitad del siglo XX, plasmaron la historia mexicana con esa vara. En su obra (admirable, sin lugar a dudas), se refleja con inquietante realismo torturas de crueles europeos contra pobladores locales. Así Diego Rivera (para referencias, el esposo de Frida), dibuja a un cruel Hernán Cortés destruyendo todo a su paso. Por ejemplo, en el corredor del Palacio Nacional (donde seguramente es admirado diariamente por quien transita por sus pasillos) hay un lienzo en donde

podemos reconocer la figura grotesca de Hernán Cortés, con un cuerpo y rostro deformados como secuela de sífilis. Su fealdad atrae un juicio condenatorio. El monstruo–conquistador simboliza la corrupción hispana, su sed insaciable de riquezas y su total incomprensión del mundo indígena. Asimismo, el pintor sugiere, mediante una inscripción visible en la parte baja del mural, que los españoles no se propusieron aportar beneficios a los americanos, sino que los cultivos, animales y técnicas que llegaron al continente lo hicieron accidentalmente o por vía de otras culturas no hispanas (como las semillas de trigo que accidentalmente plantó el esclavo negro Juan Garrido, según un testimonio recogido por Francisco López de Gómara en La conquista de México).

(https://www.noticonquista.unam.mx/ amoxtli/2492/2477).

Aunque en eso se equivoca “el sapo–rana” (así era el apodo de Rivera).

Yerra en algunos detalles y a las pruebas me remito: el taco de carnitas con su respectivo guacamole y chile nos recuerda que nuestra gastronomía fue producto de la fusión mestiza de la apetecible carne de cerdo (aportado por los ibéricos) con los manjares mexicas (la tortilla de maíz, el guacamole y el chile).

Y aclaro: para aquellos que no frecuentan las taquerías y por tanto no hablan de tacos, en su restaurante favorito de estrella Michelin lo pueden degustar solicitándolo como “fajita de solomillo de cerdo a las finas hierbas envuelto en una sábana de maíz nixtamalizado y aderezado de crema de aguacate al ají”, que te lo venden como si fuera un beso de ángel. Solamente hay que recordar, para este caso, que la genuflexión deberá hacerse frente a un personaje de nombre alienado quien dirige la cocción (el chef), acompañada de un sonoro aplauso; Ah, y el número de bocados alcanzaría si acaso para uno, dado el tamaño de la porción; pero esa es otra historia. Independientemente de su preferencia, creo que todos los que salivan ante apetecible manjar son mexicanos, aunque lo quieran negar por malinchistas. En ese nacionalismo exagerado, y en el paradójico malinchismo que lo acompaña, se basan las solicitudes de miles de disculpas y las respuestas que no se han dado. Esto en todo el orbe, pero que en México se toman como agravios personales, como en alusión y atentos saludos a la madre. Desde tiempos inmemoriales ha existido agresiones de pueblos, naciones y hordas humanas contra otros grupos. Por ejemplo, en la ópera Nabucco (Verdi, 1842) se relata como los Asirios esclavizan a los judíos de Palestina en tiempos bíblicos (vale la pena escuchar el coro de esclavos Va, pensiero, sull’ali dorate [“Vuela, pensamiento, en alas doradas”]: https://youtu.be/Dha584PG514) –en verdad me estremece y me arranca el llanto. Sin embargo, no me imagino a la nación de Israel buscando a los descendientes de Nabucodonosor para exigirles que se disculpen, solicitud motivada por esta ópera. Otro ejemplo es el curioso trascendido (no confirmado) del mencionado perdón que dio Bélgica a México durante 1986. Ese país estaba enojado con el nuestro por haber fusilado a Maximiliano de Habs-

En su más reciente libro, Harari relata la historia de su abuelo en la región ucraniana.

burgo, esposo de la princesa belga, ¡un siglo antes! Tal vez este perdón fue motivado porque en aquel año el equipo de futbol mexicano le ganó al equipo belga y su rey perdió la apuesta, no lo sé.

Pero creo que todos estos agravios, reales o inventados, construyen una ficción para justificar un acto de agresión, enojo o reclamo. Esto ha sucedido en los tiempos del Antropoceno y en todo lo ancho del planeta. Así lo comenta

Shlomo San en su libro La invención del pueblo judío (2011):

Las historias de los pueblos y naciones han sido diseñadas como las estatuas de las plazas de las ciudades: deben ser grandilocuentes, imponentes, heroicas… Leer la historia de una nación [es] como leer la página de los deportes: “nosotros” vs. “todos los otros”.

Nosotros o somos los mejores o somos los agredidos y por eso nos deben pedir perdón o admirar. Nos dice San: Los habitantes de Grecia se ven como los descendientes de Sócrates y Alejandro Magno o al menos descendiente del imperio Bizantino; los auténticos franceses, dicen sus nacionalistas, son los descendientes de las tribus galas. Algunos ingleses se reconocen como descendientes de la reina Boudica, jefa de la tribu celta de los icenos. Los alemanes presentan como padre de su nación a Arminio, líder de la tribu de los queruscos. O los turcos, que después del colapso del imperio otomano, en su mitología moderna “descubrieron que ellos eran arios blancos, los descendientes de los sumerios y de los hititas” (San, op cit.). Y ya sabemos a dónde lleva todo eso.

Y así, como reflexiona Harari en su libro Nexus (2024): Cuando se trata de unir a la gente, la ficción goza de dos ventajas intrínsecas de la que la verdad carece: … la ficción puede simplificarse… [y] puede ser más reconfortante” que la verdad, ya que esta última suele ser “dolorosa e inquietante”.

A menudo eso pasa. Pero ahora debemos estar conscientes de que no somos producto de esa mitología, aunque lo parezca; pero sí somos producto de una realidad en donde el Homo sapiens ha sabido mezclar adecuadamente todos su material genético y su herencia cultural, para dar paso a nuestra magnífica civilización mestiza, global y universal, aunque imperfecta. O en simples palabras: Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc.

su revista

La Brújula todos los fines de semana con la edición de El Vigía

Café Su Taza

Blancarte y Calle Segunda

Café Arábiga

Calle Segunda entre Blancarte y Castillo

También disponible en:

Tecnilibros

Ave Ruiz entre Cuarta y Quinta

Librería Educal Interior del Ceart

Ceart Ensenada

Uno de los aspectos relevantes en la investigación arqueológica es el estudio e interpretación de la distribución de los elementos inmuebles de una cultura en el espacio, es decir su posición geográfica. Los estudios pueden ser a nivel localidad –la distribución de los elementos arquitectónicos o culturales de un sitio–, o a nivel regional –la distribución de localidades en un espacio determinado. La ubicación de las ciudades y poblaciones que habitamos hoy en día, por ejemplo, responde a razones económicas, geográficas, históricas, demográficas e incluso políticas, si bien puede haber otros factores o la suma de dos o varios, es posible comprender

Además de las razones que he mencionado, los mitos juegan también un papel relevante en términos históricos e identitarios que los grupos sociales que detentan el poder utilizan para explicar, dar sentido y justificación a las razones que los llevaron a gobernar, y de paso construir discursos mitológicos en torno, por ejemplo, al origen de su sede de gobierno o ciudad. En este sentido, aprovechando que recién ha pasado el mes patrio, quiero referir aquí el mito de la fundación de Tenochtitlan. Las crónicas del siglo XVI señalan que uno de los últimos grupos nahuas en llegar a la cuenca de México debía buscar una señal portentosa que indicara el lugar donde finalmente se asentarían para gobernar el mundo conocido. Se dice que en un islote deshabitado del lago de Texcoco, algunos mencionan que en un punto de los alrededores del zócalo, otra fuente menciona la plaza de Santo Domingo, los sacerdotes aztecas encontraron la ansiada señal, el nido de un águila justo donde nació una enorme nopalera donde tiempo atrás un sacerdote guerrero llamado Tenoch enterró el corazón de Cópil, sobrino del mismísimo Huitzilo

bermejas –rojas como la sangre–, un portento pues de la naturaleza y el designio de los dioses, este mito, como todos sabemos, está plasmado culminantemente en la bandera de México.

Sin embargo el mito no cuenta, obviamente, las cualidades estratégicas de la ubicación de la nueva ciudad en el centro de una gran cuenca, rodeada de poblaciones con ricos suelos aluviales propicios para la agricultura, canteras de roca volcánica y bosques de niebla que sirvieron como fuentes de piedra y madera para la construcción, leña para combustible, etc., además, el lugar de nacimiento de la incipiente ciudad estaba cercado de aguas, dulce por un lado y salobre por el otro, elemento natural que sirvió de defensa y disuasión ante posibles ataques; así pues es posible comprender la importancia de la ubicación de la gran ciudad que sus dirigentes posteriores supieron explotar al dominar militar y políticamente a todas las poblaciones rivereñas y de los bosques circundantes tiempo después de su fundación. Es interesante notar que tres culturas que tuvieron dominio en

Baja California, por ejemplo, el patrón de asentamiento de los sitios arqueológicos costeros nos indica una fuerte relación entre los asentamientos y las áreas de explotación de los recursos silvestres, particularmente los alimenticios, así como a las fuentes de agua como riachuelos, arroyos y ojos de agua. Los grupos nómadas y seminómadas habitaban y explotaban los territorios de acuerdo a la disponibilidad de los recursos al paso de las estaciones del año. Si bien esto puede parecer una obviedad, es interesante notar que a lo largo de las ocupaciones humanas prehispánicas en la región muchos campamentos se deshabitaron y en tiempos posteriores no se volvieron a ocupar; algunos muestran indicios de breves y superficiales ocupaciones de grupos de la Prehistoria tardía, por ejemplo. Comprender las variaciones de los patrones de asentamiento de los antiguos habitantes de la región a lo largo del tiempo y los territorios no sólo nos acerca al conocimiento de los modos de vida de las sociedades desaparecidas, sino también puede aportar información sobre la disponibilidad de recursos en los nichos ecológicos explotados en periodos

de brotaban y se entremezclaban aguas azules como el color del cielo y aguas

Arqueólogo. Investigador en el

AÁngel Sánchez de Armas*

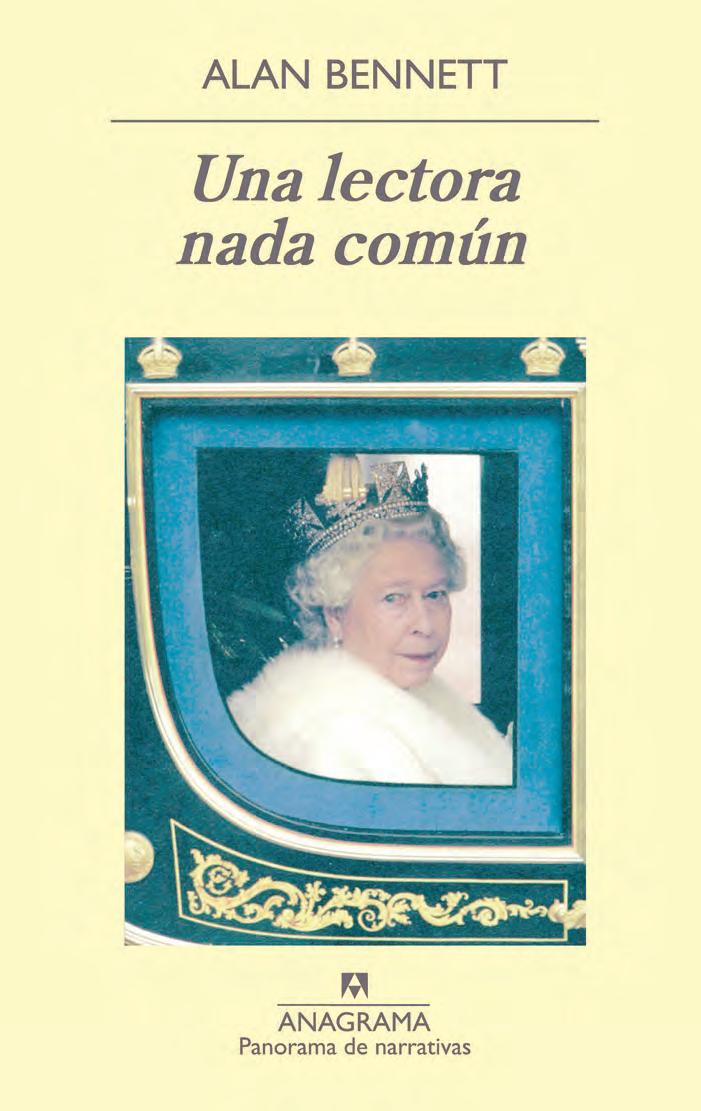

lan Bennett es uno de los autores británicos más queridos, autor de celebradas obras teatrales como Habeas corpus, Forty one years on, Kafka’s dick y The madness of George III, del guion Prick up your ears y las piezas televisivas Talking heads y An englishman abroad.

Su trayectoria fue definida por un importante crítico de la siguiente manera: “Las obras de Alan Benett dramatizan el deseo humano de encontrarse a sí mismo y a su mundo a través de un lenguaje juguetón e inconveniente”.

Estos párrafos, que evocaron mi paso por las aulas de la FFyL en el año dos-conejo, me dan pie para compartir un bocado de cardenal (literario) que queda como anillo al dedo en estos días en que parece muy apropiado aconsejar a una clase política que se va pero se queda y a otra que está en plena transmutación, practicar el vicio solitario de la lectura.

En esta novela corta –o cuento largo– que tiene como centro la lectura y el acto de leer, en lugar de una perorata como las que los bienintencionados asestan a los no lectores, Bennett crea una situación ingeniosa y divertida: pone a la reina Isabel, cerca de los ochenta años, a descubrir el placer de la lectura. Y da vida a un asistente, Sir Kevin, como feroz burócrata guardián de la ignorancia y por lo tanto de la tranquilidad del Imperio, pues se echa a cuestas la tarea de intentar alejar a la soberana de los libros.

El texto de Bennett es una historia sin muchos recovecos, lineal, de escritura sencilla, que se lee fácilmente

y de una sentada –lo que me recordó la trama de Los puentes de Madison–pero es muy ingenioso y supongo que aún más divertido para las masas de la pérfida Albión, cercanas a los usos y costumbres de la monarquía.

Casi por accidente, como ocurren muchas cosas importantes en la vida, la reina Isabel comienza a leer y su interés va en ascenso hasta convertirse en una obsesión. El autor parte de la premisa de que la Reina, con la gran cantidad de compromisos políticos y sociales que debe atender, ha estado toda su vida ajena a la lectura. Desde el inicio propone algo que no es ficción: las personas que leen son extrañas, la gente desconfía de ellas, parece como que el influjo de los libros las lleva a actuar diferente o bien que viven en un mundo distinto y son poco confiables. ¡Mas para esto está allí el fiel servidor Kevin: para alejarla de esa mala costumbre!

Bennett recrea –más bien caricaturiza– a la clase política como no lectora e ignorante. En una recepción oficial, un imaginario presidente francés se alarma cuando la reina lo interroga sobre Jean Genet, de cuya existencia no tiene la menor idea, y con la mirada busca desesperadamente a su ministra de Cultura para que lo saque del aprieto.

Se plantea tan inusual que una cabeza de Estado sea lectora empedernida, que si lo hace en público debe ser con una lectura políticamente correcta, para no enviar un mensaje equivocado a los súbditos. Los publicistas del reino sugieren emitir un comunicado de prensa para informar que la Reina “gusta de leer a los clásicos”, para justificar la elección del tomo a la vista.