Nuestra historia extraordinaria

CARLOS LAZCANO SAHAGÚN, P. 18

Rocas silíceas en la prehistoria

RUBÉN F. GARCÍA LOZANO, P. 10

Futuro del trabajo y adopción de la IA

ARTURO SERRANO SANTOYO, P. 6

Nuestra historia extraordinaria

CARLOS LAZCANO SAHAGÚN, P. 18

Rocas silíceas en la prehistoria

RUBÉN F. GARCÍA LOZANO, P. 10

Futuro del trabajo y adopción de la IA

ARTURO SERRANO SANTOYO, P. 6

Antropología del aplauso RAFAEL “RACH” SOLANA, P. 8

Arturo López Juan Director General jlopez@elvigia.net

Enhoc Santoyo Cid Director de Información esantoyo@elvigia.net

Gerardo Sánchez García Director Editorial gsanchez@elvigia.net

Hugo Toscano Coordinador Editorial htoscano@elvigia.net

Gerardo Ortega Editor gortega@elvigia.net

Johana Ochoa Oficina de la Dirección General

Socorro Encarnación Osuna Coordinadora de Publicidad sencarnacion@elvigia.net

Patricia Ibarra Mena Ejecutiva de Cuentas pibarra@elvigia.net

Rodrigo Olachea García Diseñador Editorial

California Estrada Sánchez Diseñadora Publicitaria

Joatam de Basabe Coordinador editorial El Vigía Digital

Sandra Ibarra Coordinadora El Vigía Digital sibarra@elvigia.net

Digita Media BC, S.C. de R.L. de C.V.

Av. López Mateos 1875 Colonia

Obrera Ensenada, B.C. C.P. 22830

Tel: (646) 120.55.55 Ext. 1021

Estamos a un paso del festejo navideño, esa fecha de recogimiento, reflexión, introspección. Llegan también los buenos deseos y los mejores augurios para el año que está por comenzar. La parte más tangible y sensorial es con seguridad la comida. “Comer es un acto biológico; cocinar es un acto cultural”, afirma una frase atribuida a José N. Iturriaga. Cocinar, especialmente en época de fiesta, es una tradición que se va heredando por generaciones.

La celebración familiar en torno a ciertos platillos que contienen una carga placentera pero también tradicional es una actividad que puede realizarse ya sea en casa o en un restaurante, de los muchos que ofrecen alimentos de la temporada. En este número queremos ofrecer a nuestros lectores opciones para la cena navideña, ya sea para preparar en el hogar o bien, para planear una salida en familia.

El reportero Orlando Cobián se dio a la tarea de realizar una acuciosa investigación sobre los distintos precios para elaborar algunas recetas típicas de esta temporada.

En su trabajo se menciona desde el pavo relleno hasta el menudo, pasando por la tradicional mariscada, el caguatún, el cerdo con piña y los tamales. También menciona los ingredientes para elaborar el típico ponche y la forma de preparar pozole.

Por si fuera poco, en este mismo trabajo se citan algunos de los posibles restaurantes para una cena navideña tanto en Mexicali, Tecate, Tijuana o Ensenada. Esperamos ofrecer buenas opciones y un panorama mínimo de lo que podemos probar en torno a la reunión de este próximo 24 de diciembre o de Año Nuevo. Gracias por su atención y nos leeremos en la próxima edición en el segundo sábado de 2025.

Baúl de Manías

La música que hacían los (y las) Homo sapiens hace 43 mil años no se parecía mucho, por ejemplo, a la que hizo Beethoven de joven… Ni de viejo, vaya. Lo que es un hecho es que en estos momentos, sabemos más acerca de la música de Beethoven que de la de aquellos ancestros. Seguramente sonaba más o menos pi-pu-pa-pú. Pero… ya divago.

Creo que optaré en esta ocasión (como en otras) por el camino más facilón. Le echaré la culpa al méndigo frío que está haciendo, y hablaré del buen Beethoven. Y alégueme.

El buen Ludwig Van tenía dos que tres admiradores que eran tan chuchas cuereras como él mismo. Por ejemplo, ahí tiene usted que lo último que quiso escuchar Franz Schubert antes de entregar el equipo fue (y aquí sí cabe la muletilla esa de “nada más y nada menos que”) el Cuarteto No. 14, Op. 131, de Beethoven. El deseo del Franz Schubert se le cumplió el 14 de noviembre de 1828, cinco días antes de su muerte. No solamente lo escuchó ahí nomás, en vivo, interpretado por sus amigos, me imagino que al lado de su cama, pues ya

estaba muy enfermito, sino que suspiró profundamente y luego agregó: “Después de esto, ¿qué nos queda para escribir?”… Lo más curioso del asunto es que este Cuarteto no solamente era el favorito de Schubert, sino también del propio Beethoven. Neta: Lo calificó como su obra individual más perfecta. Dentro de las obras de Beethoven, el No. 14, Op. 131 (1825-6) ha sido catalogado como postclásico y prerromántico… pero aparentemen-

te no encaja en ninguna de las dos corrientes, o épocas… Lo compuso en su período, llamémosle “tardío”, en el que produjo obras que son tan intrínsecamente personales que difícilmente podían ser cabalmente comprendidas (y mucho menos imitadas) por sus (con frecuencia) atónitos contemporáneos.

Aunque ya estaba muy sordo (y bastante achacoso), concentró su creatividad en la composición para cuerdas, sólo unos años después

de completar su fantástica Novena Sinfonía. El Cuarteto Op. 131 es referido por muchos como el epítome de su estilo “tardío”. También se dice que es el último de sus “cuartetos experimentales”.

La obra es muy interesante, desde donde se la quiera ver, o, bueno, oír... Para comenzar, se avienta la puntada de dividirlo en siete movimientos. Nada convencional para un cuarteto de cuerdas, ni en aquellos, ni en estos tiempos.

Tiene variaciones temáticas y de continuidad. Hace divisiones intencionales entre frases poco claras (o ambiguas), y superpone una fuga presentada en el primer movimiento a lo largo de toda la pieza. Comienza con una fuga desgarradora, que presenta ideas musicales que pueden escucharse y detectarse a lo largo de toda la obra. Fue ensayado varias veces en agosto de 1826, aunque (según yo había averiguado hace unos ayeres) nunca fue interpretado en vida de Beethoven. Si va usted y checa en la Wikipedia, ahí dice que “fue estrenado en marzo de 1826 por el Cuarteto Schuppanzigh. Fue publicado en 1827. Está dedicado a Nikolai Galitzin”. Si recordamos que Beethoven murió el 26 de marzo de 1827, entonces resulta que siempre sí fue estrenado en vida del autor.

Mh. O sea, que cuando a Schubert “se le hizo” escucharlo en vivo, ya en noviembre del 28, a fin de cuentas la obra era como quien dice una “novedad”. ¿Sí o no?

Los siete movimientos se interpretan sin pausa. Y usted lo puede checar aquí, en la versión del Cuarteto Alban Berg: https://www.youtube.com/ watch?v=ZMDlqG7_TSc.

Los últimos cuartetos para cuerdas y la Grosse fugue (Op. 133) trascienden el Romanticismo y son considerados como el verdadero legado musical de Beethoven por su complejidad melódica, armónica y de ejecución.

Cuando le comentaron que la Grosse fugue había causado el rechazo general, él contesto: “No importa. No la compuse para ellos, sino para el futuro”. Y tan tan.

bauldemanias@hotmail.com

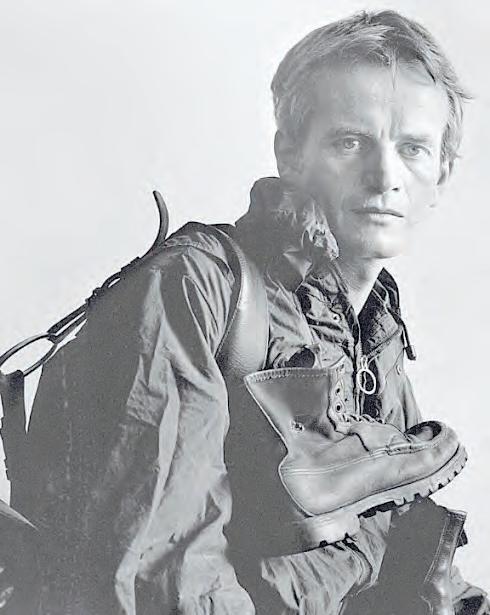

Película estadounidense de Aaron Schimberg con Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson (2024). Edward Lemuel (Sebastian Stan) lleva una vida triste y solitaria. Es un aspirante a actor, pero tiene una condición física que llena su cara de tumores, lo que parece condenarlo a interpretar personajes igualmente “deformes”.

La gente a su alrededor, sean vecinos o desconocidos, lo miran con asco o lástima, una actitud que Un hombre diferente, la película de la que es protagonista, reconoce pero inteligentemente evita. Uno de sus aciertos es ponernos en la mente de Edward a través de su mirada. ¿Cómo percibe Edward a los otros? Siendo más específicos, ¿cómo Edward percibe que lo perciben? Hay extraños que se le quedan mirando y otros que hacen chistes sobre su apariencia, pero incluso cuando ésta no es mencionada, sentimos su influencia. Sabemos que su rostro es lo primero en lo que la gente se fija y por ende una constante en sus interacciones humanas por más simples que sean.

Un rayo de luz se aparece en la forma de Ingrid (Renate Reinsve), una aspirante a dramaturga que se acaba

de mudar al departamento contiguo, y que no tarda en admitirlo con gentileza y calidez. Los dos se vuelven amigos y ella promete escribirle un papel en su obra de teatro. Pero hay un límite a dónde puede llegar su relación. Edward empieza a desarrollar sentimientos románticos, los cuales no parecen ser correspondidos –en un punto vemos a Ingrid meter a un hombre a su apartamento, lo que sugiere que ella no está interesada en Edward de esa manera.

Quizá Ingrid es una persona más que lo ve con condescendencia y sólo es mejor disfrazándolo. Mientras conversan en el sofá, sus manos se tocan como en el inicio de un coqueteo, pero

Ingrid lo interrumpe abruptamente. ¿Es asco lo que siente? ¿O se trata sólo de un momento de confusión entre dos personas que habían decidido ser sólo amigos? La tragedia de la situación parece estar, no en la certeza del rechazo, sino en que Edward no puede saber lo que Ingrid siente por él hasta que luzca como una persona “normal”.

La oportunidad surge con el lanzamiento de una medicina experimental que podría reducir o eliminar por completo sus tumores. Después de una dolorosa transformación, Edward luce finalmente como el Sebastian Stan que reconocemos. Habiendo llevado una vida de soledad y rechazo, Edward todavía camina y habla con timidez y nervios, pero por primera vez no se siente excluido. Cuando unos fanáticos deportivos llegan al bar donde él se está tomando un trago, Edward termina vitoreando con ellos. Un casual encuentro sexual le trae, no solo la satisfacción de su deseo, pero también el placer de sentirse deseado.

Un hombre diferente es escrita y dirigida por Aaron Schimberg, quien nació con labio leporino, una condición facial que es por supuesto real, pero no tan visible como aquella con la que vive Edward al inicio de la película. Y Sebastian Stan la protagoniza bajo una densa capa de maquillajes prostéticos. En tiempos actuales, donde se toma con especial seriedad quién tiene derecho de contar ciertas historias, una película como Un hombre diferente plantea múltiples preguntas. ¿Por qué

Schimberg y Stan, y no alguien que tenga una condición similar (que las hay en la vida real), están detrás y al centro de esta historia?

Un hombre diferente no tiene una respuesta definitiva, pero teje estas preguntas de manera inteligente en su propia trama. La película adopta la metaficción desde el principio, cuando vemos a Edward participar en la filmación de un video corporativo sobre cómo tratar a personas con deformidades faciales. Más adelante vemos que Ingrid finalmente ha escrito su primera obra, claramente inspirada en su amistad con Edward. En su reconstrucción de los hechos y su actitud en los ensayos, vemos los clichés en los que caen otros cineastas o espectadores al momento de contar o ver historias como éstas. Su Edward se convierte en una figura pasiva y trágica pero no una persona de verdad. Un hombre diferente es, en cierta forma, una película sobra las trampas de hacer una película como ella.

Un hombre diferente empieza como un drama más o menos serio sobre un hombre en circunstancias trágicas. Su fotografía, con su textura granulosa y uso de lentes zoom que evocan al cine neoyorquino de los setenta, y su música, sombría y melancólica con influencias de jazz, le dan a la primera parte una abrumadora atmósfera – cuando uno de los vecinos de Edward e Ingrid se suicida, no solo se siente inevitable, pero también como el futuro que le aguarda a su protagonista.

No obstante, la película poco a poco se convierte en una absurda, si algo oscura comedia. Este giro, lejos de demeritar lo que vino antes, lo enriquece. Edward, con su nuevo rostro, inicia otra vida como Guy, un exitoso vendedor de bienes raíces, se convierte en la estrella de la obra de Ingrid y finalmente en su pareja. Pero su vida perfecta se arruina con la llegada de Oswald (Adam Pearson, un actor con neurofibromatosis en la vida real, condición que produce tumores parecidos a los que vemos en Edward al inicio). Oswald es simpático, carismático y todo parece indicar, una persona genuinamente buena. Puede acercarse a completos desconocidos con confianza, pero sin invadir ni entrometerse; rápidamente sentimos que están encantados de tenerlo ahí.

¿Qué es lo que Guy ve de malo en él? Por un lado, su rostro parece un recordatorio de su vida anterior, con la que no quiere tener nada que ver. Por otro, el que Oswald pueda llevar una vida plena y ganarse con facilidad la simpatía de los demás, sugiere una dolorosa verdad sobre la Edward: que la fuente de su infelicidad no era su rostro, sino algo más. Cuando Oswald se sube a un escenario a cantar karaoke, no vemos en las miradas de los espectadores la condescendencia y perturbación a la que Edward llegó a acostumbrarse. El atractivo convencional de Guy no puede comprarle eso. Incluso con una vida en teoría perfecta, la felicidad de otra persona inquieta a Guy al punto del autosabotaje. Esto resulta cómico de una manera muy perversa –me cuesta no pensar en el episodio de Los Simpson en el que Frank Grimes, el técnico nuclear que ha conseguido lo poco que tiene a través de trabajo duro y sufrimiento, se desquicia por el éxito y buena voluntad que Homero recibe sin esfuerzo. La dinámica entre Guy/Edward y Oswald nos dice que aquellas condiciones que por tanto hemos entendido como estereotipos, en realidad permiten un rango enorme de experiencias. Que las personas con “deformidades” no tienen que ser solo tragedias de la genética o inspiradores casos de triunfos sobre la adversidad. Pueden ser eso y todo lo demás. Pero es gracias a su sentido del humor que Un hombre diferente trasciende la simple moraleja en la que pudo haberse convertido. La película no contiene un mensaje simple de aceptación; es más bien una exploración de los territorios oscuros a los que nos puede llevar nuestra propia fascinación con cómo nos ven y nosotros mismos nos vemos. Incluso cuando Edward/Guy deja de despertar nuestra simpatía y se convierte en alguien vano y celoso, hay algo profundamente humano y sobre él.

alberto.villaescusa19@gmail.com Twitter: @betovillaescusa

Hace unos días caminé por Playa Pacífica y vi un león marino muerto con la cabeza desfigurada. Esta imagen empezó a traerme recuerdos de sucesos que he vivido en mis caminatas por los litorales de Ensenada. Al mismo tiempo, mi voz interior le dijo a mi cerebro: trata de recordar eventos en las costas de la ciudad.

Vinieron a mí imágenes de cientos de langostinos inertes y pequeños, regados por la arena que me encontré hace una década o más. Luego recordé una manada de delfines que vi divertirse entre las olas cercanas. Apareció en mi mente, ipso facto el APL Panamá, un barco carguero que varó en la costa ensenadense en 2005 y la voz de un chicano que me dijo entonces: “Vine especialmente desde los Ángeles, California a ver la nave”.

Una fiesta de rayos que presencié cerca de Conalep, también se manifestó desde mis archivos mentales. Con cada recuerdo me decía frases o me hacía preguntas. Por ejemplo, qué suerte tuve de ver el desfile de rayos y los delfines ¿qué le habrá pasado al lobo marino? O ¿por qué murieron tantos langostinos?

Me contesté con la información, que luego de los hechos históricos, traté de recopilar en aquel entonces. Con el ejercicio, estuve en un trance de intracomunicación; yo fui el emisor y el receptor de las imágenes y las palabras.

¿Qué tan importante es la comunicación interior, es decir, las palabras o pensamientos que nos dirigimos a no-

sotros mismo? Mucho. Esta práctica nos ayuda a autorreconocernos. A través de la comunicación interior, reflexionamos, evaluamos y tomamos decisiones. A demás, es nuestro diálogo interno quien va dando forma a la realidad que construimos del mundo exterior. Existen muchos factores que afectan este diálogo interior: nuestros mitos, creencias, formas de ver el mundo, estructuras sociales, sentimientos, repulsiones, traumas y virtudes. Todo esto hace que vayamos construyendo una representación del mundo exterior en nuestra mente. Hace tiempo escuche la frase: ten cuidado con lo que te dices a ti mismo porque se puede convertir en realidad, no recuerdo de quién, pero ahora sé que es una reflexión adaptada del escritor Oscar Wilde que en realidad dijo: “Ten cuidado con lo que deseas, puede convertirse en realidad”. En aquella ocasión, la idea era que, las palabras tienen tal fuerza, que pueden convertirse en realidades de cualquier índole. Si te dices a ti misma o mismo palabras que lastimen tu autoestima o que te exalten positivamente, pueden afectar tu estado de ánimo, tu autorrepresentación, tu personalidad. ¿Quién se encarga de estudiar la intracomunicación? Mayormente la Psicología. Hay muy pocos trabajos desde las ciencias de la comunicación que estudian este fenómeno, por lo menos en español. Sin embargo, desde la perspectiva de Marco Antonio Valdez Cocina, autor de la tesis La comunicación intrapersonal, un campo de estudio olvidado: Análisis de una introspección, de la Universidad de las Américas de Puebla, la intracomunicación es un fenómeno de comunicación completo, y por tanto, especialistas en el área deberían de interesarse en el tema. Por otra parte, la Psicología ha estudiado el fenómeno para re-

solver aspectos prácticos. Es común que los pacientes se autoflagelen con sus discursos interiores, afectando su psique, autoestima, sentimientos y personalidad. En la página psicologiaymente.com se establece que a través de la Terapia Cognitivo–Conductual (TCC) los psicólogos ayudan a los pacientes a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos a través del análisis de su intracomunicación. Esto puede incluir la reestructuración cognitiva, donde se desafían y modifican creencias irracionales. Desde mi experiencia, el fenómeno de la intracomunicación me parece fascinante. El proceso es complejo porque la comunicación con una o uno mismo está influida por aspectos muy variados como los neurológicos, asuntos del lenguaje, de personalidad, sociales, culturales, genéticos, inclusive biológicos. Por tanto, propongo que la Intracomunicación sea estudiada desde diferentes disciplinas. Piense, querida, querido lector cómo recupera sus recuerdos. ¿Le vienen a la mente imágenes o palabras, sonidos u olores, lenguaje oral o mímico? ¿Cómo organiza los recuerdos? Luego ¿cómo los expresa a usted mismo o misma? ¿cuánta información perdió en el proceso, cuánta información inventó? Habría que encontrar también, un concepto que sintetice las palabras comunicación intrapersonal, algo así como lo que propone Valdez: Cintra, o tal vez, Comintra. Lo cierto es que la comunicación intrapersonal es un campo de estudio con muchas posibilidades para descubrir cómo trabaja nuestro cerebro y para comprendernos a nosotras y nosotros mismos.

* Licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios y Proyectos Sociales. covarrubias@uabc.edu.mx

Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo nos sostiene, es como se satisfacen nuestras necesidades materiales. Más allá de ello, el trabajo puede darnos sentido de identidad, pertenencia y propósito. El trabajo mantiene significado colectivo al proveer una red de conexiones que forjan cohesión social.

Por otro lado, la manera en que se organiza el trabajo y los mercados del empleo juegan un papel determinante en el grado de igualdad que nuestras sociedades logran ahora.

La transformación digital en el entorno del trabajo juega un papel crítico en la economía de las sociedades modernas. En el escenario actual, la intensa competencia entre los grandes productores de insumos tecnológicos digitales, tanto de hardware, pero especialmente de software, hace que el ritmo de la innovación en Inteligencia Artificial (IA) sea imparable afectando las diversas facetas del quehacer humano, pero en particular, el entorno del empleo.

La sociedad enfrenta uno de los retos más importantes de nuestros tiempos, un cambio fundamental y disruptivo en la naturaleza del trabajo, afectando inherentemente a individuos, comunidades e instituciones. Como consecuencia de la confluencia de las poderosas tecnologías de última generación en IA, los procesos de manufactura serán más eficientes y ágiles, se esperan mayores niveles de competitividad y rentabilidad.

Sin embargo, estudios recientes corroboran que esta condición traerá a

su vez desplazamientos y afectaciones a los empleos, no solo en las tareas más rutinarias de los procesos productivos, sino también en el desarrollo de otras tareas más complejas. Es decir, todos los trabajos serán afectados.

Desde la década pasada, diversos estudios de instancias académicas, gubernamentales y no gubernamentales indicaban que, dependiendo del contexto, debido al surgimiento de la IA y tecnologías emergentes complementarias, alrededor de entre 30 y 50 por ciento de los trabajos serían afectados a mayor o menor grado al desplegar las aplicaciones de IA en los entornos laborales.

Para trabajadores con talento y capacidades digitales se vislumbran grandes oportunidades, sin embargo, para muchos otros la brecha digital creará retos significativos aparte del déficit de atención a aspectos éticos y de regulación. Parecería que la nueva normal sería aprender a colaborar con máquinas y desarrollar máquinas que aprendan a colaborar con humanos. Nos encontramos en el umbral de un cambio en la empleabilidad de grandes dimensiones e implicaciones socioculturales y económicas. El abrumador avance de la IA irrumpe en el universo del trabajo con grandes expectativas de productividad para los empleadores, así mismo creando

En la vorágine del crecimiento tecnológico exponencial en marcha, la adopción de la innovación es crucial. Es decir, no basta con inventar sistemas del estado del arte en IA, la adopción social de dichos sistemas es fundamental para lograr la difusión y apropiación de las aplicaciones y lograr generar valor.

En otras palabras, si no se logra la convergencia del binomio invención–adopción, por más deslumbrantes y sofisticadas que tales aplicaciones sean, no se lograrán los efectos deseados en la cadena de valor de la innovación. Históricamente, la introducción de innovaciones tecnológicas ha alterado el patrón de los esquemas laborales. La introducción de la mecanización en la primera revolución industrial, la electrificación en la segunda, y posteriormente la informatización, automatización y conectividad global en la tercera, trastocaron profundamente la dinámica del empleo.

incertidumbre y preocupación para los empleados y sus familias. Se argumenta, del lado de las empresas desarrolladoras de tecnología, de consultoría y de marketing, que al tiempo que se perderían empleos por la automatización y autonomización de funciones, al mismo tiempo se generarían nuevas fuentes de empleo impulsando nuevas formas de trabajo, nuevas habilidades y destrezas. Lo que no se menciona es que la velocidad de generación de los nuevos talentos no es la misma que la asociada a la pérdida de plazas por sustitución de máquinas físicas y algoritmos. La generación, desarrollo y fortalecimiento de nuevos cuadros y talentos es un proceso multidimensional y no fácil de implementar, más aún, se requieren inversiones sustantivas para mantener un ritmo de capacitación acorde al cambio tecnológico que experimenta la sociedad, en particular la industria.

Se habla de un futuro promisorio donde los trabajadores tendrán más tiempo para concentrarse a otras actividades de esparcimiento y atención a la salud personal y familiar, pero no se habla si al dedicar menos horas a sus labores tendrán el mismo o mayor salario como reflejo del aumento de productividad y rentabilidad esperado por la introducción de las herramientas de IA.

Sin embargo, en esta cuarta revolución industrial, aparte de lo introducido en las revoluciones anteriores, entra en operación la autonomización y la extensión de nuestras capacidades cognitivas mediante el uso de grandes cantidades de datos para el entrenamiento y procesamiento de la información con base al uso de circuitos integrados avanzados y grandes modelos de lenguaje (Large Language Systems por sus siglas en inglés). En esta cuarta revolución industrial la sociedad enfrenta el paradigma de alterar significativamente las interacciones entre humanos, entre humanos y máquinas y entre máquinas y máquinas. Con lo anterior, se presenta un futuro del trabajo en donde los empleados estarían orillados a trabajar con agentes dando lugar a una ola de cambios que caen dentro de la disciplina conocida como agéntica en la cual se pretende desarrollar la infraestructura cognitiva y operativa para que asistentes digitales satisfagan nuestras necesidades, materiales, físicas y emocionales aún antes de que las solicitemos.

Avatares, consejeros y ángeles de la guarda estarían monitoreando, supervisando y orientando el quehacer físico e intelectual del orden social. Ese es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro que se nos presenta e invita a adoptar de parte de las empresas hegemónicas digitales y sus aliadas: el sistema financiero, las empresas de consultoría, las empresas de marketing, las empresas proveedoras de servicios y sistemas y otras más.

¿Hacia dónde nos hacemos como sociedad para resistir y ser protegidos de tan agobiantes dilemas?

¿Quién respalda a las futuras generaciones para otorgarles un futuro solidario, humano y sustentable?

Es urgente la conformación de marcos regulatorios globales, nacionales y aún regionales para asistir a la sociedad ante la ola de innovaciones que aparecen continua e incisivamente anunciando la inauguración de un nuevo ciclo del poder humano en donde la IA en todas sus denominaciones dictará el cómo y cuándo nuestras labores de trabajo, en el hogar y en los quehaceres rutinarios de día a día.

Ante la creciente avalancha de innovaciones en IA, el pasado 19 de septiembre de 2024, la Organización de las Naciones Unidas publicó el reporte Dando forma al futuro de la gobernanza global de la inteligencia artificial y asegurar beneficios equitativos para toda la sociedad.

La ONU recalca en este reporte que es irrefutable el imperativo para una regulación global del campo de la IA indicando que el uso de tales tecnologías no puede dejarse sólo a los caprichos de los mercados.

Adicionalmente, el reporte menciona que, aunque existe un enorme potencial para su buen uso, al quedar sin gobernanza, los beneficios de la IA estarían limitados a un puñado de países pioneros, compañías e individuos, ampliando así la brecha digital y con ello la desigualdad.

Es altamente recomendable darle difusión a este documento y percatarnos de las implicaciones e impacto de la IA en nuestro futuro común. Estamos ganando en poder innovador, pero estamos perdiendo el control de los fundamentos básicos de nuestra naturaleza humana, los cuales estamos poniendo al servicio y aprovechamiento de los actores hegemónicos de la digitalización quienes orquestados por el afán de poder, dominio y ego definen nuestro destino.

Nos marcan el paso de cómo debemos trabajar, aprender, divertirnos –y en un descuido fatal– cómo relacionarnos con nuestros familiares, amigos y colegas.

Parecería que no hay vuelta atrás en la trayectoria de la innovación tecnológica de la IA, ante ello, nuestro anclaje espiritual debe darnos las capacidades, sabiduría y visión ante el vendaval que viene para conformar el trabajo del futuro y el futuro del trabajo.

Finalmente: Las repercusiones de la IA en el trabajo son enormes, adicionalmente, los riesgos de su adopción social desequilibrada y fuera de tiempo son de gran riesgo y demandan una reflexión profunda en todos los sectores de la población.

* Universidad Autónoma de Baja California. Fundación de Telecomunicaciones para Educación y Desarrollo (Teleddes).

A partir del SÁBADO 14 de DICIEMBRE de 2024 7

“Hay que hacer animaciones que sean un gusto ver para los chicos, les pueden dar personalidad a los átomos, un oxígeno agresivo, el hidrógeno chistoso, un carbono respondón. El contenido emocional puede ayudarles a asociarse con la química a temprana edad”, compartió como Morten Peter Meldal.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara, Jalisco

“La química no está en todo, la química es todo”.

Con esta frase contundente fue como Morten Peter Meldal, químico danés ganador del Premio Nobel de Química en 2022, abrió su charla “De la molécula a la medicina” durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como parte del programa FIL Ciencia.

La química, pero también la personalidad del científico, se convirtieron en el hilo conductor en el encuentro que reunió a químicos, doctores, biólogos y otros apasionados de la ciencia en el auditorio Juan Rulfo, espacio que no fue suficiente para el interés que provocó la presencia del científico en la Feria, pues muchos se quedaron con las ganas de entrar.

Meldal relató el viaje del proyecto con el que se agenció el mayor galardón de la ciencia gracias al desarrollo de la química clic y la química bioortogonal.

Las moléculas que desarrolló Meldal junto a los investigadores Carolyn R. Bertozzi y K. Barry Sharpless, son usadas en la industria farmacéutica para rastrear células y sus reacciones, y así mejorar medicamentos contra enfermedades como el cáncer y el Alzheimer.

La pasión del científico por su trabajo y sus descubrimientos se transmitió a la audiencia, quienes a pesar de escuchar lenguajes diferentes al español –el de la química y el inglés–mantuvieron su atención.

Apoyado de modelos digitales en 3D y animaciones coloridas, Meldal explicó sus hallazgos como una cátedra universitaria para el público.

El tema de la charla se convirtió en algo muy digerible gracias al sentido del humor del investigador y su interacción con la audiencia, un método que, apoyado de sus animaciones, surgió como una propuesta para enseñar química a los jóvenes.

“Hoy estamos diseñando fórmulas que son muy difíciles de entender. Hay que hacer animaciones que sean un gusto ver para los chicos, les pueden dar personalidad a los átomos, un oxígeno agresivo, el hidrógeno chistoso, un carbono respondón. El contenido emocional puede ayudarles a asociarse con la química a temprana edad”, compartió Meldal.

Además de estar inmerso por completo en su laboratorio de péptidos y experimentos celulares, Meldal está interesado en la dimensión social de la ciencia.

“Enseñar de diferente forma no sólo nos va a traer más científicos, también nos traerá mejor conocimiento que nos permita entender qué pasa con el calentamiento global, con los micro plásticos, con las elecciones. Será positivo para resolver problemas y traer paz”, compartió.

Durante la rueda de preguntas, se abrió el diálogo entre Meldal y miembros de la audiencia, construyendo un debate de ideas y tecnicismos científicos.

Apasionado de la música y completamente vinculado a su familia, Meldal balancea su vida personal con su profunda pasión por la ciencia, donde asegura, aún hay mucho por hacer en la química molecular para solucionar aquellos problemas que acongojan a la humanidad, así como seguir promoviendo su propuesta de enseñanza para construir jóvenes más conscientes de su mundo.

El humano, cuando está alegre o triste, motivado o desmotivado, aguerrido o temeroso, y en grandes o pequeños grupos, siempre se da la oportunidad de emitir una ovación. Largo o corto; sonoro o con desgano. Voluntariamente alza los brazos e intermitentemente inicia a moverlos en una forma ondulante, abriéndolos y cerrándolos, de tal forma que transmite esa energía a las manos para chocarlas y alejarlas: abrir y cerrar, así hasta el infinito, si es posible.

A este movimiento los humanos

sinnúmero de otros elementos, haciendo que el palmoteo sea un comportamiento complejo y no sólo un proceder condicionado como sucede en algunas especies de vertebrados superiores. A ese movimiento, conjuntamente con los otros elementos, se le denomina aplauso (del latín applausus, participio pasivo de applaudere = “hacer ruido con las palmas de la mano”).

Varias son las preguntas que me han acompañado durante toda mi vida sobre este gesto: ¿Debe de ser delante de otros humanos? ¿Mi aplauso es condicionado a que todos los de mi entorno cercano se den cuenta, y mientras más sonoro es mejor? ¿Qué me motiva a aplaudir? Trataré de analizar algunas posibles respuestas plausibles a estas preguntas bajo diversos enfoques y perspectivas.

EL APLAUSO EN LAS RELIGIONES Y EN LA HISTORIA

El uso del aplauso como convencionalismo social no tiene mucho tiempo y en las civilizaciones anteriores no era algo esencial en las reuniones

nos comenta que el rabino fundador recibiera alguna ovación al terminar sus discursos, por haber resucitado a algún humano o por yacer en la cruz. En contraparte, sí cuentan que lo recibieron en Jerusalén por sus seguidores agitando hojas de palma en la festividad de La Pascua, pero nunca se dice que con aplausos. Tampoco se documenta que recibieron con aplausos a Mahoma en la ciudad de La Meca después de haber caminado muchos cientos de kilómetros cruzando el árido desierto desde La Medina; al menos no como lo hacen hoy en día los cientos de espectadores cuando los tón cruzan la meta. Ni tampoco se ha

documentado que Moisés recibió una ovación al finalizar de leer los diez mandamientos que, según la tradición, fueron dictados por una entidad superior. O que Siddharta Gautama (llamado también Buda) fue ovacionado cuando decidió renunciar a todas sus riquezas para dedicarse a la meditación.

Sin embargo, en Wikipedia se menciona que Pablo de Samosata, patriarca cristiano del siglo III de nuestra era (n.e.) animaba a su congregación a aplaudir sus sermones agitando sus ropas de lino (observe que dice agitar la ropa, no aplaudir), aunque luego se abandonó esta tradición, aunque quedó algún vestigio de esta costumbre para premiar la ejecución de la música sacra. Esto nos pudiera indicar que el aplauso es más bien de origen pagano, político o social, más que por alabar alguna entidad divina o por espiritualidad. A los faraones de Egipto, a Moctezuma, a Nabucodonosor (Mesopotamia) o a Ashoka (India), tampoco se le brindaba aplausos cada que se aparecían ante su pueblo; si acaso provocaban una inclinación del torso en señal de idolatría o respeto. No estoy seguro si a Carlo Magno, Pirro, Nerón o Julio César, por citar a algunos emperadores de la Grecia clásica o la Roma Imperial, se les recibiera con aplausos. En la Roma Imperial a los gladiadores triunfantes se les otorgaba el beneficio de vivir a través del movimiento de los pulgares de los asistentes al coliseo, pero no con un aplauso. Así que al parecer tampoco es originado por estos elementos político–históricos.

Al primer filósofo reconocido de Grecia, Tales de Mileto, o a su con temporáneo Pitágoras, dudo que en el oráculo de Delfos les hayan aplau dido. Tampoco estimo que a Sócra tes, Platón o Aristóteles se les haya ovacionado; incluso pienso que “les daban la vuelta” para no escuchar sus impertinentes preguntas. A Agustín de Hipona, primer filósofo que hizo un esfuerzo por fusionar la razón y la fe en el siglo IV de n.e., no le brinda ron aplauso alguno cuando finalizó su magna obra Confesiones. Tampoco a los filósofos o sabios de los siglos XVIII y XIX, como Galileo o Spino za, que más bien eran desdeñados por sus ideas, nunca les aplaudieron. Así que el aplauso al parecer tampo co tiene un origen por reconocer la inteligencia humana.

Sin embargo, al consultar la inter net, en algunos sitios mencionan que en la Biblia ya se mencionan algunos pasajes en donde hubo aplausos y se especula que en el Egipto de los faraones se utilizaba de vez en vez, pero no son precisos en sus citas. Sí encontré que en algunas regiones de China el aplauso era utilizado como un saludo, pero nada más. Traté de encontrar información so bre culturas que prohíben el aplauso o les parecería ofensivo. Con excepción de verse mal por aplaudir a mitad de alguna sinfonía, al finalizar un movimiento en la Ópera y el intento de la iglesia católica en 2004 de su prohibición durante la misa, al parecer no hay objeción en las diferentes civilizaciones humanas. Más aún, en algunos credos se la pasan aplaudiendo en sus liturgias o festividades.

ENTONCES, ¿POR QUÉ APLAUDIMOS?

licita a gritos un minuto de aplausos. Es decir, por tristeza también se aplaude. Caso 4. Por alegría. En el momento de apagar las velitas del pastel de cumpleaños; después de una canción interpretada por el amigo bohemio o el enamorado trasnochado; por el recuerdo del “apá” muerto hace ochenta años en tu estado de mayor embriaguez; o por motivar al atleta, al compañero de trabajo o al graduado, también aplaudimos.

Así que sí, el aplauso es motivado desde tus más profundas emociones positivas (alegría, humor, amor y felicidad), negativas (miedo, ansiedad, ira, tristeza, rechazo, vergüenza) o ambiguas (sorpresa, esperanza y compasión).

No encuentro algún motivo o razón precisa que nos motive a aplaudir a los sapiens del siglo XX y XXI. Pero todo indica que es impulsado por nuestras emociones. Veamos algunos casos.

Caso 1. Aplauso al Líder Supremo. José Stalin fue el heredero de la Revolución de Octubre y ostentó su gran y cruel dictadura por más de treinta años, en la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Un Estado totalitario en donde el líder supremo y su sistema autocrático controlaba todo y su palabra era la ley (en palabras

del buen José Alfredo Jiménez). Resulta que en la URSS, al final de sus eternos discursos a este personaje se le tenía que brindar un sonoro y prolongado aplauso hasta que las manos de los aplaudidores casi sangraran. Todos, motivados por el temor de ser los primeros en dejar de aplaudir; si era el caso, se les podía castigar con el exilio a Siberia o pagar con la vida su osadía desaplaudidora. En Estados semejantes como la Cuba de los Castro o la Corea del Norte de Kim Jong–Un (y tal vez en el próximo cuatrienio de Estados Unidos), también se considera bueno aplaudir para cuidar el pescuezo. En este caso hay que aplaudir por miedo. Caso 2. En regímenes democráticos o populistas también es importante el aplauso. En los años setenta un par de bribones se convirtieron en presidentes constitucionales, “legítimamente elegidos por el voto popular”, en el democrático México. Estos personajes eran adictos a dis-

cursos largos y por el uso de frases y oraciones francamente confusas, pero que eran dichas de manera tan emotiva que hasta las lágrimas sacaban (no se rían).

Van algunos ejemplos de frases pronunciadas por estos personajes: “México está al borde del precipicio; mexicanos, demos un paso hacia adelante” o “La democracia no está ni por arriba ni por abajo, sino todo lo contrario”. Al finalizar de pronunciar esas celebres frases la audiencia estallaba en aplausos, con la esperanza de los asistentes puesta en que algún lente de cámara fotográfica o pantalla de televisión los captara: era una forma de asegurar algún lugar en el gabinete (el famoso hueso). En este caso la razón del aplauso es la expectativa de vivir del presupuesto. Caso 3. En los funerales. Se muere el líder supremo o el (la) actor(actriz) del momento. Al momento de su santa sepultura en lugar de un minuto de silencio, el más vehemente admirador so-

Con lo anterior llegamos a una importante conclusión. El aplauso es un proceso muy complejo y los antecedentes históricos (datos) son escasos y ambiguos. Si alimentáramos a una inteligencia artificial (IA) con esa información, ésta tendría grandes dificultades para replicar este gesto humano y asumiría un gran aprieto para mejorar esta característica. La IA tendría miles de preguntas que contestar antes de emitir un aplauso “tipo humano” y tomar decisiones algunas veces contradictorias; por ejemplo: ¿aplaudo por tristeza o por alegría? Si acaso, alcanzaría un movimiento mecánico o condicionado, pero no humano.

Efectivamente, en algunas inteligencias de vertebrados superiores se observa que hay algunos gestos de aplauso que tal vez pudiera replicar la IA, como por ejemplo lo observado en delfines, lobos marinos o chimpancés, pero ese movimiento de sus apéndices superiores es más bien condicionado. Es decir, ni la IA ni otras especies animales alcanzarían a replicar este comportamiento humano hipercomplejo.

Entonces, si bien el movimiento de aplaudir sería más o menos fácil de replicar por unas manos de robots o por los apéndices de vertebrados superiores, vemos que las motivaciones que empujan a aplaudir a los humanos son infinitas y complejas, tal vez en mayor número a las emociones humanas que ahora entendemos. Pero como dice un buen amigo, el aplauso es pura emoción, así que … aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir.

Por su origen, las rocas se clasifican en volcánicas, sedimentarias y metamórficas. Cada grupo contine variantes de acuerdo a su formación; por ejemplo, las volcánicas pueden ser extrusivas –cuando son arrojadas por un volcán– o intrusivas –cuando se mantienen en el interior del volcán enfriándose lenta-

des mecánicas, es decir su reacción a los impactos, fueron buscadas y aprovechadas por los grupos prehistóricos en todo el mundo.

Las rocas silíceas sedimentarias, entre las que se encuentran las microcristalinas como las calcedonias, ágatas y jaspes, que en conjunto también pueden ser denominadas pedernales, se caracterizan por estar constituidas por pequeños cristales no observables a simple vista, esta característica les confiere una parti cularidad valorada en la antigüedad: la fractura concoidea. La mayoría de estas piedras se formaron en fondos marinos o lacustres en una intere sante combinación de minerales de sílice (compuesto integrado por sili cio y oxígeno) y arcilla en condicio nes ambientales de sedimentación que producen cambios químicos en sus estructuras solidificándolos.

Por otro lado, para la formación de rocas no microcristalinas, como los ópalos, ciertos organismos micros cópicos llamados diatomeas juegan un papel relevante, estos microrga nismos son algas unicelulares que es tán compuestas por un esqueleto de sílice, cuando mueren estas algas se decantan al lecho acuático y se acu mulan, con el paso de tiempo se so lidifican hasta conformarse en rocas. Los ópalos tienen estructuras amorfas no cristalinas por lo que no son considerados minerales.

Si bien existe una gran variedad de rocas silíceas sedimentarias, entre las se encuentran las claramente definidas como ópalo, calcedonia, ónix, ágata, etc. hay algunos términos que tanto geólogos y arqueólogos no se ponen de acuerdo en su definición, por ejemplo pedernal, sílex, chert y , el primero suele utilizarse como un concepto genérico para las rocas silíceas, sílex –del que deriva el sustantivo sílice– es un latinismo utilizado comúnmente en la arqueología prehistórica francesa para referirse a dichas rocas; chert y flint son anglicismos utilizados comúnmente en la práctica arqueológica inglesa y estadounidense y suelen diferenciarse por sus calidades y colores, chert de tonalidades claras, cafés y verdosas

res oscuros–negros.

Las rocas silíceas suelen tener fractura concoide (en forma de concha), esto significa que al aplicarles tensión de tracción por impacto se rompen formando una superficie curva cóncava –como se rompe el vidrio, por ejemplo–, esto puede hacer que se quiebre en forma de láminas u hojuelas delgadas y afiladas llamadas lascas.

La manera en que se fracturan estas piedras fue aprovechada por las sociedades del pasado para elaborar herramientas punzantes y cortantes. El conjunto de gestos utilizados para la fabricación de útiles por impactos controlados se conoce como talla lítica.

La elaboración de artefactos de piedra tallada es básicamente una tecnología sustractiva, en la que metódicamente se elimina material de una masa pétrea por medio de golpes hasta obtener el objeto ideado. Así, para elaborar un artefacto tallado se

ma y por otro un martillo o percutor; este último de mayor dureza que el material a trabajar.

Existen registros arqueológicos de que homínidos presapiens usaron estas materias primas para fabricar herramientas. A su vez, en todo el mundo se han documentado sociedades prehistóricas que utilizaron rocas silíceas para fabricar utensilios. En el norte de Baja California son escasas las fuentes de estos materiales; sin embargo, se han detectado ciertas áreas en la costa noroeste del Pacífico con presencia tanto de artefactos como de los desechos de su manufactura. A la fecha sabemos que se aprovechaban nódulos chicos para fabricar herramientas finas como puntas de dardo y flecha, navajas y, en menor medida, pequeños raspadores.

*Arqueólogo. Investigador en el Centro INAH–BC.

Ya sea en un restaurante de Mexicali, Tecate, Tijuana o Ensenada, o bien platillos tradicionales preparados en el hogar, la época de Navidad es el centro de reunión de la familia

ORLANDO COBIÁN/EL VIGÍA ocobian@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Llega de nuevo diciem bre con su aire carga do, no sólo de buenos deseos, saludos afectuosos, y nostalgia por el fin del año, sino también, de preparati vos como la decoración del hogar, adquisición de rega los, planes de viaje, contacto con seres queridos e invita ciones, que abarcan buena parte del tiempo del mes.

En este contexto resaltan las posadas y las festividades de Nochebuena, Navidad, y la Víspera del Año Nuevo, como tradiciones que, de jando de lado sus influencias religiosas, son vistas por las familias como un puente que fortalece los lazos afectivos, crea nuevos recuerdos y ofrece un espacio para reflexionar sobre el valor de estar juntos.

Hay quienes optan por trasladar estas celebraciones a espacios como restaurantes o salones, ya sea por el poco tiempo con el cuentan para organizarlas, falta de espacio para recibir a todos los invitados, o simplemente por comodidad y no preocupar-

se por adquirir ingredientes y bebidas, para elaborar los alimentos. Sin embargo, a pesar de la comodidad que ofrecen estos espacios, la mayor parte de las familias optan por mantener viva la tradición de organizar las reuniones en casa, preparando la cena ellas mismas; esta elección, aunque demandante, tiene un encanto especial: desde la planificación del menú hasta el aroma que inunda la cocina mientras se preparan los platillos.

En México, las festividades navideñas están asociadas a platillos emblemáticos, siendo el pavo uno de los más populares. Según Antonio Sujo, gastrónomo ensenadense y docente universitario en el área, preparar pavo puede ser un desafío logístico para muchos restaurantes, debido a la falta de infraestructura adecuada.

Explica que hornear un pavo requiere de entre dos horas y media a tres horas en

hornos convencionales, con capacidad limitada para este tipo de preparación. Esto llevó a que algunos establecimientos adoptaran métodos poco ortodoxos, como cocer los pavos en lugar de hornearlos, y posteriormente dorar su piel para entregarlos con una apariencia de horno tradicional.

Cuando Sujo administró su propio restaurante, decidió no recurrir a estos atajos y pensó en utilizar un horno de panadería, que le dio la capacidad suficiente para hornear múltiples pavos simultáneamente, a la par, de que desarrollaba su propia receta, resultado de años de aprendizaje y experimentación.

Entre los secretos que comparte, destaca el uso de bolsas especiales para hornear, una técnica que él empleaba desde sus inicios y que hoy es ampliamente reconocida. También menciona que este platillo, aunque puede parecer costoso, sigue siendo accesible y representa una inversión valiosa para las cenas familiares.

El platillo destacado por Sujo como tradicional en Ensenada durante la época decembrina y que ha tenido el gusto de probar, es la mariscada, un caldo a base de mariscos que es particularmente popular en la región noroeste del país, pues la zona es privilegiada por su acceso a productos frescos del mar.

Una versión citada por él, es la inspirada en la receta del caguatún, e incorpora jaibas, camarones, pescados y otros frutos del mar, dependiendo de la disponibilidad y el presupuesto del cocinero, de lo cual, destaca que es importante aprovechar los ingredientes locales y de temporada. Así, puntualiza que el uso de la jaiba junto a todas las partes del pescado, incluidas la cabeza y las espinas, crean un fondo rico en sabor que, con los agregados vegetales al gusto, puede alimentar generosamente a una familia, y está presente como una alternativa a los platillos más comunes como pozole o menudo.

En general, Sujo recomienda que la planificación de las compras para las cenas decembrinas se puede llevar a cabo desde principios de noviembre, para evitar caer en las alzas de precios de los productos que comúnmente se utilizan.

Para ello, puntualiza que una de las ventajas es el congelamiento para conservar los productos del mar y otros ingredientes; aunque exista el prejuicio de que los alimentos congelados pierden calidad, asegura que, cuando se realiza adecuadamente, es una práctica esencial tanto en el hogar como en la industria restaurantera que permite ahorrar y disfrutar de ingredientes en cualquier época del año.

Para preparar un pavo navideño con relleno (ocho a 12 personas), suele requerirse de un pavo entero de entre los cuatro y seis kilogramos, con un costo aproximado de mil pesos, un kilogramo de manzanas por 40 pesos, 250 gramos de nueces por 90 pesos, 200 gramos de pasas por 50 pesos, 300 gramos de pan molido por 30 pesos, una cebolla por 10 pesos, dos dientes de ajo por cinco pesos, 250 gramos de mantequilla por 70 pesos, un litro de caldo de pollo por 20 pesos, hierbas de olor (como laurel, tomillo y romero) por 15 pesos, y medio litro de vino blanco por 120 pesos, lo cual da un costo total de mil 450 pesos.

La pierna de cerdo con piña (ocho porciones), exige una pierna de cerdo (de dos a tres kilogramos) con un costo de 450 a 600 pesos, una piña fresca por 50 pesos, 100 gramos de miel o azúcar morena por 20 pesos, 100 gramos de mostaza por 15 pesos, 500 mililitros de jugo de naranja por 25 pesos, dos dientes de ajo por cinco pesos, una cebolla por 10 pesos, además de hierbas de olor como romero y tomillo por 15 pesos, lo que se traduce en un gasto entre los 585 y 735 pesos. En el caso de los tamales, (por cada 20 piezas aproximadamente), se necesita un kilogramo de harina de maíz para tamales por 25 pesos, 500 gramos de manteca de cerdo por 70 pesos, un paquete de hojas de maíz por 40 pesos, un kilogramo de carne de cerdo o pollo por 150 pesos, 250 gramos de chiles secos como guajillo y ancho por 50 pesos, especias (comino, orégano y ajo) por 20 pesos, 500 gramos de tomates por 15 pesos, y sal y consomé en polvo por 10 pesos, sumando un costo total de 380 pesos.

Para el pozole (seis a ocho porcio nes) se compra un kilogramo de maíz pozolero por 40 pesos, dos kilogramos de carne de cerdo (como maciza, espi nazo o cabeza) por 300 pesos, 250 gra mos de chiles secos guajillo y ancho por 50 pesos, una lechuga por 20 pesos, un manojo de rábanos por 15 pesos, una cebolla por 10 pesos, dos dientes de ajo por cinco pesos, 500 gramos de limones por 20 pesos, y orégano, chile en polvo y sal por 20 pesos, lo cual resulta en una inversión de 480 pesos.

El menudo (seis a ocho porciones) necesita dos kilogramos de panza de res por 250 pesos, un kilogramo de pata de res por 100 pesos, 250 gramos de chiles secos guajillo y ancho por 50 pesos, es pecias como orégano, comino y ajo por 20 pesos, dos cebollas por 20 pesos, 500 gramos de limones por 20 pesos, y rábanos y cilantro adicionales por 30 pesos, con un costo total de 490 pesos.

El ponche (seis a ocho porciones) requiere medio kilogramo de piloncillo por 23.95 pesos, 25 gramos de canela por 35.90 pesos, medio kilogramo de manzana verde por 21.45 pesos, medio kilogramo de pera ángel por 23.95 pesos, una pieza de caña de azúcar por 21.90 pesos, medio kilogramo de tejocotes por 27.95 pesos, 100 gramos de pasas por 9.90 pesos, 40 gramos de nueces por 28.90 pesos, 500 gramos de dátiles por 57.90 pesos, 100 gramos de almendras por 35.90 pesos, y medio kilogramo de ciruela por 25.95 pesos, con un costo total de 313.75 pesos.

OPCIONES

En Tijuana, Casa Plascencia, La Querencia Baja Med, y Misión 19, se consideran restaurantes con ambiente agradable y especial para llevar a cabo la reunión de compañeros o familiares

en las típicas posadas, con platillos de buen sazón y buenas porciones, con servicio atento y amable. Durante esta temporada, Casa Plascencia, cuenta con un menú de los 585 a los 720 pesos, con los platillos a escoger: pechuga de pollo navideña, rellena de frutas secas, manzana y almendra, acompañada con verduras de temporada, puré de papa y salsa de dátil con arándanos; y salmón al meunier de naranja, en costra de semilla de calabaza, verduras de temporada y lentejas.

También milanesa suprema de res, rellena de champiñones y jugos de costilla de res, gratinada con queso mozzarella, servida con salsa Zíngara (pancetta crujiente, tiras de jamón de pierna, jugo de champiñones, hierbas de olor y crema) y vino tinto, acompañada de pasta Alfredo, ajos confitados y verduras de raíz.

Y como última opción, rib eye de 300 gramos, asado a la parrilla, acompañado de verduras de temporada, y pasta rigatoni con salsa Roquefort.

Por parte de La Querencia Baja Med,

dispone de los platillos de pavo rostiza do, con relleno y gravy; filete chateaubriand de res al horno y champiñones al vino blanco; pierna de cerdo ahumada, rellena y con cama de hongos; y short rib de res al vino tinto; todas las opciones acompañadas de pan baguette y guarnición a escoger, entre puré de papa, vegetales, papa cambray, risotto, y camote rostizado.

Lo anterior, como elección para ordenar y llevar a casa (paquete para ocho personas), con costos de preparación entre los 200 y 270 dólares, o para disfrutar en el lugar, con un costo de entre 550 y 660 pesos, por comensal.

UN MENÚ DE TRES TIEMPOS

Misión 19 ofrece un menú de tres tiempos a escoger, con las entradas de ensalada de lechugas mixtas, con manzana, pera, cacahuate, queso fresco y vinagreta de frutos rojos; ensalada de quínoa, con nuez, manzana verde, queso feta, aderezo de yogurt y maracuyá; o sopa de coliflor, con aceite rojo, eneldo, y crotón frito.

Los platos fuertes son un filete de res, con polenta y mozarella, jus de champiñones, y vegetales rostizados; costilla de res cargada, con puré de camote y papa, vegetales salteados, y salsa de expresso; y pavo al horno, con puré de papa rústico, jugos envinados de pavo, y relleno, con precios personales de 720 pesos por la opción de pavo, 810 por la de filete, y 920 por la de costilla; y un postre de fresas Romanoff, con licor Grand Marnier y fresas maceradas.

Por parte de la capital bajacaliforniana, destacan las locaciones de Heidelberg, cuyo menú de posadas es personalizado, conforme a las opciones de su carta, la cual puede ser consultada en su portal web; también Wood Restaurant, y AVIA.

Wood Restaurant cuenta con un banquete navideño con costo de 395 pesos por persona, en el cual se puede elegir pavo al vino banco con relleno, lomo de cerdo adobado, o parrillada

lada, pasta Alfredo, puré, y pan; además de barra libre de cerveza, vino, o sangría, de 475 pesos por persona, con duración de dos horas.

AVIA también ofrece barra libre con opciones de cocteles, con tequila, mezcal, Ginebra, whisky, vino tinto, cerveza nacional; y los platillos con entrada de cortesía de Focaccia con jocoque especiado y aceite de oliva; y entradas a escoger entre Crema de calabaza de invierno, (crema, semillas y calabaza ahumada), y ensalada verde con aderezo de cilantro, con tomate ahumado y parmesano.

CAMOTE TATEMADO

El plato fuerte a escoger puede ser pollo ahumado, con puré de papa mantequilloso, arúgula, y gravy; costilla braseada, con caldo de romero, puré de camote tatemado y espárragos; o risotto de elote con rajas, vino blanco y new york a la leña; precedido por un postre de elección entre pan francés de maracuyá con queso

mascarpone batido, y pannacotta de mandarina con lemon grass y aceite de oliva.

El costo podrá elegirse también, de 900 pesos más servicio sin barra libre, y de mil 300 pesos más servicio con barra libre.

En Tecate, se encuentra ASAO, cuyo menú también incluye tres tiempos y una copa de cortesía, de vino espumoso o sangría. Las entradas a elegir son crema de papa con tropiezos de tocino; crema de tomate rostizado con queso de cabra y mini sándwich de queso mozzarella a la parrilla; ensalada Waldorf con manzana, frutos secos, uva verde y trocitos de nuez; o ensalada navideña con arándano, ate de guayaba y vinagreta de tamarindo.

Las opciones de plato fuerte son costilla de res al horno, con salsa de durazno y puré de papa tradicional; pollito con relleno tradicional navideño, compota de arándanos y puré de papa; lasaña clásica con pangrattato de tomate deshidratado y un toque de albahaca; y filete mignon en salsa de vino tinto, con vegetales rostizados y puré de papa con betabel.

Por último, la elección de un postre, entre bizcocho de manzana con cajeta y nuez, y brownie de chocolate oscuro con fruta de temporada, menú con costo entre los 950 y mil 200 pesos, dependiendo de la combinación del comensal.

Y sin olvidar a Ensenada, como ubicación clásica se encuentra El Rey Sol, con tres menús, cada uno

do de puré de papa, puré de camote, y salsa de arándanos; pollo cordon bleu, como una pechuga rellena de jamón y queso, con salsa de champiñones y puré de cebollín, con postre de tronco navideño.

El segundo cuenta con las opciones de lomo de cerdo a la parrilla, con mermelada de guayaba y habanero; filete de res en salsa bordalesa, asado y acompañado de puré de papa y vegetales; o pasta Linguine, acompañada con escalopas de filete de res, con postre crème brûlée.

El último contiene las opciones más regionales de alimentos del mar, como rollo de cangrejo y camarón, servido en salsa de chipotle; camarones al ajo, salteados con mantequilla; y pescado en cama de uva, basado en un filete de pescado servido en uva verde y poro a la mantequilla, bañado en salsa de vino tinto caramelizado, con postre de strudel de manzana. Para finalizar, La Ensenada Restaurant es otra opción de este municipio que cuenta con opciones atractivas, como entradas de crema de calabaza criolla, y torre de blue cheese; platos fuertes con tomahawk de cerdo, con puré de manzana, perlas de papa y zanahoria; pavo navideño con relleno tradicional, gravy casero y puré de papa; filete Wellington de res, marinado en mostaza, relleno de uva, duxelle de champiñones y envuelto en hojaldre, acompañado de puré de papa, demi-glace de vino -

(sopa de la casa).

horno, en cama de puré de camote y vegetales glaseados; pavo tradicio nal, con relleno de

moso, acompañado de espárragos frescos, y como postre general, un

sas, y nuez, con precios entre 470 y 690 pesos, respecto a las elecciones

ALINE LOGA*/COLABORACIÓN

Ensenada, B. C.

El fin de año ha llegado y es momento de brindar por lo que fue y lo que viene, y nada mejor que vinos espumosos para celebrar. Por eso te dejo una guía para que puedas elegir el que mejor se acomode a ti y tus necesidades

El término “vino espumoso” abarca una amplia gama de bebidas que se caracterizan por la presencia de burbujas de dióxido de carbono, lo que les da una textura efervescente, ligera y divertida.

Cada uno tiene diferentes particularidades. Esto nos deja bastantes opciones. Aquí algunas de ellos.

El prosecco es un vino espumoso con denominación de origen en Italia, mayormente producido en la región del Veneto, con uva Glera que se caracteriza por ser un vino blanco, espumoso, fresco, con notas afrutadas de manzana, pera y lima.

Se elabora utilizando el método charmat, donde la segunda fermentación ocurre en tanques de acero inoxidable, lo que genera burbujas más grandes y sabores más sutiles.

El prosecco es una buena opción para las fiestas navideñas, especialmente si buscas algo menos intenso y más accesible.

Los proseccos brut o extra brut son las opciones más populares, y fáciles de encontrar. Son vinos secos y agradables que también son perfectos para coctelería.

En cuanto a precios, son bastante económicos, en lo general podrás encontrarlos entre los 250 y 450 pesos mexicanos.

Originario de la zona del Piamonte en Italia elaborado con la uva moscatel bianco, uva muy aromática, con notas de lichis, flores y duraznos, Con un final abocado. Este vino se elabora con el método charmat mismo que el prosecco Por su gran equilibrio entre la acidez y el dulzor es ideal para aquellos que están descubriendo sus gustos en vinos o simplemente quisieran un vino más dulce.

En cuanto a precio podrías encontrarlo desde los 180 pesos mexicanos

CAVA

El Cava es un vino espumoso de origen español, mayormente elaborado en Cataluña. Al igual que el Champagne, el Cava se produce mediante el método tradicional, lo que le da una textura similar y burbujas finas.

Las uvas con las que se elabora son xare-lo, macabeo y parellada dándole notas frutales, estructura y buena acidez.

También se pueden usar las típicas chardonnay y pinot noir como el champagne.

En este caso el cava deberá pasar un mínimo de 9 meses hasta 30 meses de crianza para darle aromas a bollería, levaduras, notas tostadas que le darán complejidad al vino.

Uno de los mayores exponentes es la vinícola Freixenet, donde podrás encontrar precios desde 350 hasta 1100 o más.

El crémant es un vino espumoso francés que se produce en diversas regiones del país, como Alsacia, Borgoña y Loira, utilizando el método tradicional de fermentación en botella.

Aunque comparte muchas similitudes con el champagne, el crémant suele ser más asequible, lo que lo convierte en una opción popular para quienes desean disfrutar de un vino espumoso de calidad sin el alto precio del champagne.

Aquí podrás encontrar burbujas finas y un sabor delicado. Dependiendo de la región, puede tener notas frutales, florales o incluso ligeramente amaderadas. Los precios comienzan en los 450 pesos.

Es el vino espumoso más prestigioso y reconocido a nivel mundial. Con su origen en la comuna de Champagne, en el noreste de Francia, se produce bajo la denominación de origen protegida (DOP).

El método tradicional de elaboración, también conocido como “método champenoise”, implica una segunda fermentación en botella, lo que genera una burbuja más fina y persistente.

Los champagnes brut son ideales para brindis en las fiestas navideñas, ya que su frescura y complejidad combinan bien con la mayoría de los platos festivos.

En este rango de vinos esperamos de acuerdo con su complejidad precios arriba de los mil 100 pesos.

Los vinos espumosos siempre le darán un toque de elegancia y diversión a tus fiestas ya sea con champagne o con un asti recuerda que lo más importante siempre será la compañía

Salud y felices fiestas.

*Egresada de la carrera de Enología y Gastronomía de la UABC; sommelier por el Colegio Nacional de Gastronomía de la Ciudad de México; sommelier certificada: Wset2 Award in beer y Wset3 in wine School London UK.

Luces, colorido, regalos, banquete, buenos deseos, ambiente familiar, una decoración ad hoc, y tantos detalles que nos sumergen en una celebración tan tradicional que aún ofrece la gran oportunidad de las uniones familiares que en otros tiempos quedaron truncadas.

Para aquellos, como nuestro caso, que vivimos prácticamente en la frontera sur de Estados Unidos, y pudiéramos decir que la influencia de la Navidad en gran parte proviene de este país, pero no me refiero al origen de ésta, sino al legado que nos ha dejado en cuanto a la forma de festejar la Navidad, no podemos pasar por alto que el objetivo tanto comercial como espiritual se ha logrado por ambos lados.

No estoy exento de esta colorida influencia en mi casa, pues hasta en el tendedero titila una navideña luz, más en cuanto al propósito que encierra, a fin de cuentas éste extraordinario evento, dista mucho de cumplir con el propósito, ya que la misma tradición comercial ha dado por hecho que en tal forma debe de festejarse. Se aleja mucho de la gran realidad. Por un lado aparece la gran noticia por parte de un ser celestial de que un salvador ha nacido, y por otra parte, el que el mismo salvador es crucificado por nuestra causa. Festejamos por la primera parte de esa gran noticia que por tradición se celebra los 24 de diciembre de cada año de la visita del Hijo de Dios mismo, más lo interesante de todo esto es que siendo un evento por demás extraordinario y fuera de lo común, el tiempo que se invierte en recordar

que el creador de todo lo que existe, a quien muchos buscan, a quien muchísimos creyentes esperan, quien vino a enseñarnos a amarnos los unos a los otros, se ha dignado a visitarnos, situación por demás sorprendente puesto que la realidad es que el ser humano no merece tal honor, le dedicamos cuando mucho la oración a la hora de la cena. Es todo.

Posteriormente llegan los momentos más anhelados: La apertura de los regalos. La admiración de los costosos obsequios que nos dejan en la calle, la opípara cena más sus accesorios, la chimenea, los clásicos juegos, lágrimas, risas y amor (¡me sonó a Corín Tellado!), el menudo para el día de mañana, en fin, toda una gran celebración.

Algunas veces me he acordado de aquella frase tan célebre que dice al tenor: ¡La función debe continuar! ¿Y por qué de ésta exclamación? Aun en medio de una tragedia de cualquier tipo que afecte al artista, éste cumplirá con su trabajo como tal.

En este sentido he imaginado el que aún el rostro resplandeciente de ese ser celestial que anuncia las buenas nuevas de salvación, al remover el rostro angelical, aparecerá la verdadera faz cubierta de gran dolor pues debe saber para qué el Cristo ha venido a este mundo:

A morir por causa de nosotros para libertarnos del pecado y la condenación. No por ser yo mismo persona poseedora de grandes atributos, que definitivamente no es el caso, que en repetidas ocasiones he adolecido del criterio y experiencia suficientes como para evaluar con precisión alguna importante situación, pero lo que en verdad se me revela muy claramente es la gran bajeza en cuanto a la forma de sobrellevar éste acontecimiento, si bien, el más significativo en la historia del ser humano, el que Dios mismo se moviera entre nosotros, para permitir que a causa de don dinero, el poderoso señor, antepongamos el árbol de navidad, el mono de nieve, el reno, antes que considerar el que siendo tan crueles y superficiales hagamos a un lado el verdadero significado de la navidad. El nacimiento del Señor Jesucristo, el salvador.

Para los que dudan de la existencia de Dios mismo, como dato les diré que aún en medio de las más cruentas batallas, ese 24 de diciembre se da el cese al fuego. Esto es la conciencia de que el Señor Jesucristo, el hijo de Dios mismo murió por nosotros.

Difícil invitación la que te haré éste día para que reflexiones, y con todo el respeto, la gloria, la honra y la alabanza, en este próximo 24 de diciembre se

la des a aquel que, aun siendo lo que eres, entregó su vida para librarte de la condenación. Navidad, sinónimo de natividad, significa nacimiento en sí. Hoy puede darse el milagro de que en tu corazón el mismo Señor Jesucristo venga a nacer y descubras la paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios entregando a su hijo a ser crucificado por nosotros para mostrarnos el camino a la vida eterna. Esa noche del 24, por unas pocas horas, no apartes de tu mente y corazón éste acto de amor sublime que podría traer paz a tu corazón. Medita en su palabra, compártela con tu familia, y lo que probablemente nunca practiques, haz como jefe o jefa de familia, a la mesa, una oración sincera agradeciendo el que el creador de todo lo que existe te haya tomado en cuenta y te haya ofrecido su gran amor y misericordia.

La real feliz navidad será cumplida cuando en tu corazón le hayas permitido venir a nacer. ¡Desde ese gran momento su palabra se cumple al declarar que una nueva criatura ha nacido de nuevo, tú!

Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus casas ese gran día y que vengan a ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad.

¡Dios les bendiga!

Jesús Figueroa Aranda* Ser Ser Humano

Quien no está conmigo, está contra mí… (Mateo, 12:30).

Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón…” (Lucas 2, 33-34).

La historia confirma la frase de Jesús y la profecía del santo anciano Simeón.

Nadie, absolutamente nadie, deja de tomar partido con respecto a Jesús, o está con Él o está contra Él.

Ernesto Renán, escritor, filósofo, arqueólogo e historiador francés (1823–1892) que quiso investigar sobre la historicidad de Jesús y escribe su famosa Vie

de Jesus, rechaza su divinidad, no acepta sus milagros, pero, a mi humilde entender, no la toma abiertamente contra Jesús y se escuda en “no querer lastimar” a quienes creen que Jesús es Dios, cuando afirma que no hay ni habrá un hombre más grande que Jesús. “Un hombre incomparable –dice– tan grande que no me gustaría contradecir a aquellos que, impresionados por el carácter excepcional de su obra, lo llaman Dios”. Daniel Rops, escritor e historiador francés, en su libro Jesús en su tiempo, asienta: “Su mira-

da (de Jesús) penetra en lo más profundo de cada uno y juzga; estamos con Él o contra Él. Y Él es Aquel cuya voz obliga a todo hombre digno de este nombre, a repetirse “y tú, ¿quién eres?”. La moral cambió de sentido desde que, en aquella colina sobre el lago de Tiberíades, Él pronunció las frases de las bienaventuranzas. Y desde entonces todo acontecimiento no trasciende sino por Él. Episodio histórico que supera a la Historia, la vida de Cristo hace algo más que arrinconar la razón a no sabemos qué trá-

“Viene Otro que es más fuerte que yo”

(LC.

3, 10-18)

Día del Señor

ECarlos Poma Henostroza*

l Tercer Domingo de Adviento es el domingo de la alegría (o “Domingo Gaudete”) porque está próximo el Señor. De ello nos hablan las lecturas de esta Eucaristía. En este domingo de la alegría, que la vivamos atreviéndonos a preguntar al Señor, lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y sobre todo que estemos dispuestos a cumplir lo que nos pida. Lo hacemos al tiempo que recordamos a

todos los miembros de nuestra comunidad parroquial que menos tienen, o que están solos, a los que les va a faltar lo imprescindible en estos días, que es el sentirse querido por alguien.

Juan Bautista, aprovecha también la ocasión, para darnos una lección de humildad y de saber estar, el impor- tante no es Él sino el que viene detrás y al que no puede ni desatarle las sandalias, Juan sabe que el protagonista está por venir y los anima a mantener la esperanza en su venida. En esta situación nos encontramos nosotros, expectantes ante la llegada de Jesús, nos seguimos preparando para recibirlo como se merece, aunque preparemos un año más el Belén en todas nuestras casas, preparamos sobre todo nuestro corazón, que lo dispongamos convenientemente para recibirlo con un espíritu y un corazón nuevo.

gica humildad; es la suprema explicación y el patrón por el que todo se mide, y la Historia adquiere por ella su sentido y su justificación”. (Daniel Rops, Jesús en su tiempo, 2003).

Louis Fischer (1896–1970) periodista judío-norteamericano, escribió la vida del Mahatma Gandhi en 1950, biografía a partir de la cual se hizo el guión de la película Ghandi, ganadora del Oscar en 1982. Pues bien, este periodista, que conoció a Gandhi y convivió con él algún tiempo, dice que éste, en su habitación, muy austera, por cierto, sólo colgaba en la pared un cuadro con la imagen de Je- sús con una frase: “Él es nuestra esperanza”. Gandhi era de religión hinduista.

Hablar de Jesús es tan fácil como difícil, cuando estamos conscientes de que quizá somos los menos indicados para hacerlo. Sin embargo, debemos hacerlo, con humildad es cierto, pero con convicción porque Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Y porque Él lo dijo: “Nadie va al Padre si no es por mí”. Él es el Camino. Por tanto, no nos queda otra que seguirlo. Si queremos, claro. Él nos deja en libertad para hacerlo. Ah, pero seguirlo no es fácil. Esto también nos lo dijo: “Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí”. Pero vale la pena porque “donde yo estoy, dijo, ahí estarán también ustedes”. ¿Y dónde está Jesús? Con su Padre ¿no es cierto? En el cielo. Pero ¿cuál es el camino? Se los mostró a sus apóstoles el jueves de su última cena cuando les lavó los pies y les dijo que tenían que hacer lo mismo y amarse unos a otros. Pero amarse como Él los amó, hasta la muerte. Pues “no hay mejor amor que aquel que da la vida por el ser querido”. Jesús vino a salvarnos y a revelarnos que su Padre es también nuestro Padre. No nos salvará, sin embargo, si nosotros no ponemos nuestra parte. Jesús sufrió su horrible pasión y muy horrible muerte, pero resucitó. Y eso mismo quiere de nosotros. Sólo que como dice San Agustín: “Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti”.

Siempre que va a llegar la Navidad decimos que tenemos que demostrar con algún gesto nuestro desprendimiento a favor de los más necesitados, es necesario hacer gestos concretos no nos podemos quedar únicamente con las buenas intenciones, en la hoja que repartimos se nos recuerda la obra misioneras con la que está hermanada la parroquia, y apelará a nuestro corazón para despertar nuestra sensibilidad a la hora de ayudar a los que no tienen nada. Ojalá que no se nos escape otra Navidad sin tener un gesto que nos acerque al niño pobre del portal de Belén, gesto que para ser auténtico debe ser expresión de nuestra conversión interior, conversión que nos llevará a ser más austeros.

En este domingo de la alegría, que la vivamos atreviéndonos a preguntar al Señor, lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y sobre todo que estemos dispuestos a cumplir lo que nos pida. Lo hacemos al tiempo que recordamos a todos los miembros de nuestra comunidad parroquial que menos tienen, o que están solos, a los que les va a faltar lo imprescindible en estos días, que es el sentirse querido por alguien.

* Miembro de Odeco. j_jesusfigueroa_aranda@hotmail.com

Siempre que va a llegar la Navidad decimos que tenemos que demostrar con algún gesto nuestro desprendimiento a favor de los más necesitados, es necesario hacer gestos concretos no nos podemos quedar únicamente con las buenas intenciones. Que no se nos escape otra Navidad sin tener un gesto que nos acerque al niño pobre del portal de Belén, gesto que para ser auténtico debe ser expresión de nuestra conversión interior, conversión que nos llevará a ser más austeros.

En este domingo de la alegría, que la vivamos atreviéndonos a preguntar al Señor, lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y sobre todo que estemos dispuestos a cumplir lo que nos pida. Lo hacemos al tiempo que recordamos a todos los miembros de nuestra comunidad parroquial que menos tienen, o que están solos, a los que les va a faltar lo imprescindible en estos días, que es el sentirse querido por alguien.

Que Dios los bendiga, acompañe y proteja siempre.

*Presbítero. cpomah@yahoo.com

CARLOS LAZCANO/COLABORACIÓN carloslascano@hotmail.com | Ensenada, B. C.

Desde hace mucho tiempo la historia oficial ha querido borrar de nuestra memoria, el tiempo en que México fue parte importante del imperio español. Generalmente minimiza esa parte de nuestra historia reduciéndola a que éramos una “colonia”. Ciertamente no éramos una colonia, éramos mucho más que eso. Éramos parte de una de las mayores potencias de entonces. De hecho, durante la segunda mitad del siglo XVI y buena parte del XVII, el imperio español fue el más poderoso del mundo y nuestro país, que entonces se llamaba oficialmente Nueva España, pero igualmente se le conocía como

México, fue parte importante para que el imperio alcanzara tal estatus.

Fue la fundación de Filipinas y la instauración de la ruta del Galeón de Manila, ambos hechos ocurridos en 1565, los que propiciaron el ascenso del imperio español y México jugó un rol protagónico en estos hechos, ya que desde entonces se convirtió en el eslabón fundamental del comercio entre Asia y Europa, siendo el centro de la primera globalización.

Desde México se organizaron varias de las expediciones que primeramente intentaron establecer Filipinas y la ruta del Galeón, empezando por navegaciones que envió Hernán Cortés en 1527 y en 1536, la primera desde Zihuatanejo y la segunda desde Acapulco. Fueron las dos primeras veces que el Pacífico se cruzó desde América, y no solo eso, igualmente los astilleros y barcos fueron construidos en nuestro país, iniciando una tradición y una industria marinera que duraría más de dos siglos.

La historia del establecimiento de la ruta de la Nao de China, que como lo decía, es parte de nuestra historia. Su logró significó muchas cosas y transformó al mundo. El proyecto parte de Colón, en 1492, y finalmente se logra con Urdaneta, en 1565. ¡73 años de insistir y múltiples fracasos! Y a pesar de esos numerosos reveses, persistió el sueño y la visión de grandeza, ya que en ese tiempo se sabía que el mercado de la especiería y el comercio con Asia resultarían en un negocio de grandes proporciones. Y así fue. Sin embargo, esa serie de fracasos, y digo fracasos porque inicialmente deseaban llegar a las Molucas y establecer la ruta comercial sin lograrlo, resultó en descubrimientos asombrosos. No solo encontraron América, un continente totalmente desconocido en ese tiempo, también el océano más grande del mundo; el Pacífico y se dieron cuenta de las verdaderas dimensiones del planeta, al darle la vuelta al mundo, no una, sino varias veces. Y esos mismos hallazgos fueron

demente la empresa, la que finalmente se logró gracias a la perseverancia y a esas visiones y objetivos que nunca se dejaron.

Es en este proceso cuando España se da cuenta de la importancia estratégica de la Nueva España, y es así que México empieza a tener

A partir del SÁBADO 14 de DICIEMBRE

jodidos, los

y algo más

Lo imposible cuesta un poco más. José Mújica, expresidente de Uruguay

un papel protagónico en la grandeza del imperio español; de ahí surge el descubrimiento del Pacífico mexicano, la fundación de sus principales puertos, el inicio de una tradición naviera con la construcción de una industria naval que fue la más importante en América. México fue el centro estratégico entre el comercio que se dio de Asia con Europa; el centro de la primera globalización. La misma fundación de Nueva España (México) fue parte de este proceso, ya que inicialmente Cortés partió de Cuba con la idea de buscar un paso al Pacífico, y posteriormente, gracias a la visión de Cortés, México se consolidó como parte de la construcción de la ruta del galeón.