Sergio G ómez Montero :

Por Eduardo Cruz Vázquez

Por Eduardo Cruz Vázquez

No hace mucho conversaba con ellos —uno se encontraba en el centro del país y el otro aquí mismo, en Ensenada—; los temas discurrían, como caminos de añoranza y esperanza, sobre la naturaleza y la creatividad, la fortaleza de la cultura y sus márgenes inalcanzables… Ahora, mis amigos de mucho tiempo cómplices de las ideas—, ya no están.

Sí, quedan todavía las huellas de su camino: sus colaboraciones puntuales, los libros donde vertieron parte de sus vidas, el brillante eco de palabras entusiastas: esas conferencias que reverberan ya en el tejiendo de lo imborrable.

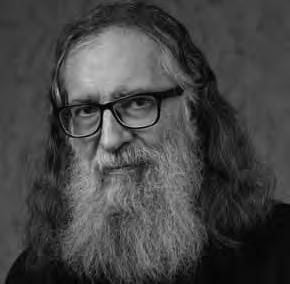

Tanto el escritor Sergio Gómez Montero (1945-2025), como el crítico de arte Carlos-Blas Galindo (1955-2025), se incorporan hoy a la serena rotonda de la luz indudable, lámpara bajo la cual sus páginas serán leídas con entusiasmo verdadero por nuevas generaciones

Ni uno ni otro ignoraban esta soberanía protagónica y, con un gesto de humildad participativa, la rechazaban; mas deberíamos congraciarnos con ello con el ritual de los libros (que valen la pena) y su lectura (que no se olvida)—, ya que es una virtud que escasea con gravedad en estos tiempos.

Este número de Palabra, mes de abril, ofrece testimonio de su fecunda presencia… para, bajo la sombra de un olivo —de los muchos que aún perviven en esta región—, leerles en su propia luz.

Sergio Gómez Montero: El oficio de escribir guerras / Eduardo Cruz Vázquez

Los niños de Dios / Rael Salvador

Las nuevas tareas culturales / Sergio Gómez Montero (†)

R.S.

págs. 3 y 4

pág. 5

pág. 6 y 7

Historiadores pioneros de Baja California: Los veneros de la memoria / Gabriel Trujillo Muñoz págs. 8 a 10

Otras exploraciones sobre Federico Campbell / Iliana Hernández pág. 11

Lectura en perspectiva de Félix Berumen / Leobardo Sarabia págs. 12 a 14

Humberto Félix y la labor crítica / Javier Hernández Quezada pág. 15

Historia de un cartógrafo-literario tijuanense o sobre Historia mínima (e ilustrada) de la literatura en Tijuana / Dayana Campillo pág. 16

¡El chingonazo de Caparrós! / Daniel Salinas Basave pág. 17

¡A las armas, ciudadanos! / Martín Caparrós págs. 18 y 19

Autoridad y libertad en Herbert Marcuse / Fernando Mancillas Treviño págs. 20 a 22

Mensajes de una escritora entusiasta / Leila Guerriero pág. 23

Carlos-Blas Galindo, in memoriam (1955-2025) / Rael Salvador pág. 24

Palabra no responde a colaboraciones no solicitadas ni asume como propias las opiniones de sus columnistas y comentaristas. La opinión de la revista literaria se encuentra reflejada en su editorial.

Todas las imágenes y fotografías que aparecen en la presente edición son utilizadas con fines informativos. El equipo editorial se ha dado a la tarea de indagar los derechos de autor correspondientes o su procedencia, consciente de su obligada autoría. En caso de omitir algún crédito, ofrecemos una disculpa y agradeceremos la información brindada para incluirlo en una posterior edición.

raelart@hotmail.com

Director General

Arturo López Juan

Director de Información

Enhoc Santoyo Cid

Director Editorial

Gerardo Sánchez García

Gerente Administrativo

Alfredo Tapia Burgoin

Coordinadora de Publicidad

Ma. Del Socorro Encarnación Osuna

Coordinadora de El Vigía Digital

Sandra Ibarra Anaya

Editor PALABRA

Rael Salvador

Corrector

Manuel Quintero

Diseño Editorial

Arturo Corpus

Fotografía

Enrique Botello

Colaboradores

Carlos Mongar, Sergio Gómez Montero (†), Gabriel Trujillo Muñoz, Facundo Cabral (†), Federico Campbell (†), Daniel Salinas Basave, Leobardo Sarabia, Santiago M. Zarria, Manuel Quintero, Enrique Botello, Héctor García M., Óscar Ángeles Reyes, Fernando Mancillas, Iliana Hernández, Ruth Gámez, Herandy Rojas, Carlos-Blas Galindo (†), Alberto Manguel, Jeanette Sánchez, Martín Caparrós, Alfonso Lorenzana, Eduardo Cruz Vázquez, Eric Rodríguez Ochoa, Jorge Ruiz Dueñas, Carlos Velázquez, Jazmín Félix, Lídia Jorge, Dimitris Yeros, Edgar Lima, Javier Hernández Quezada y Dayana Campillo.

Corresponsales en el extranjero

Ferdinando Scianna (Italia); Cony Mollet-Sigüenza (Francia); Ramón Ángel Acevedo, “Rakar” (Chile); Patrick Liotta (Argentina); Héctor García Mejía (Los Ángeles).

Corresponsal en Tijuana

Enrique A. Velasco Santana

Av. López Mateos, No. 1875. Ensenada, B. C. México.

Teléfonos para publicidad: 120.55.55, extensión 1023.

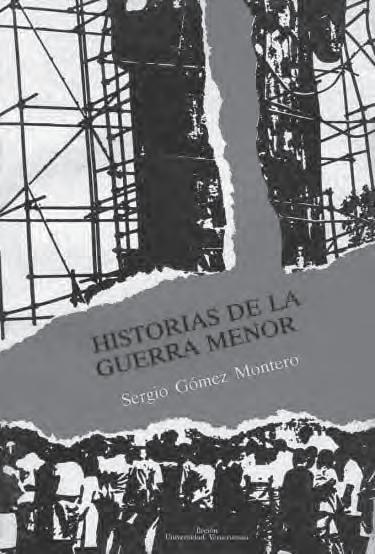

Como aprendiz del camarada Sergio, esta reflexión va marcada por el belicismo al que me arrojó la lectura de su libro de cuentos Historias de la guerra menor

UPor Eduardo Cruz Vázquez Periodista, gestor cultural, ex diplomático cultural, formador de emprendedores culturales y ante todo arqueólogo del sector cultural angol97@yahoo.com.mx

na labor incesante, que la muerte no obstaculiza, refiere a la comprensión del pensamiento y la obra de un autor que es, también, un amigo entrañable. Es el caso de mi querido Sergio Gómez Montero, quien murió el pasado 15 de febrero. Lo viví a través de sus artículos periodísticos, muchos de ellos candentes; también por sus ensayos literarios del fenómeno cultural y en relación con el sistema educativo. Lo hice mediante su narrativa, motivo que me tiene nuevamente en el campo de guerra que como amigos compartimos desde nuestro primer encuentro en Mexicali, en septiembre de 1986, al lado de su esposa Norma, toda ella con heráldicas dancísticas, educadoras y de persistente analista de la realidad.

Digo guerra no sólo porque su único libro de cuentos se titule Historias de la guerra menor (Universidad Veracruzana, 1991) sino porque al lado de Sergio Gómez Montero batallamos mucho: en el frente emocional, en el de los sucesos culturales, en el editorial, en el burocrático y en la comprensión de la realidad del país, diálogo que no pocas veces nos confrontó, sobre todo en el ciclo López Obrador/Sheinbaum (“el compañero Andrés Manuel sabe… la compañera Claudia, gana”). Ante las diferencias, más de una ocasión le dije, para no entrar en muina: “Bien, compadre, entonces dile a (él, ella) que me de una buena chamba ¿no? Que se note la camaradería”. Una carcajada era la forma de negar su mediación a mi amable solicitud.

En efecto, compadre. Soy padrino de Sergio, el joven músico, a quien sigo debiendo casi todos sus domingos

Sin embargo, la guerra fue dispareja, ya que Sergio, a diferencia mía, contó con una formación intelectual sólida; hizo de su vida una concepción ideológica, marxistaleninista, de consistencia indomable; la mi-

litancia política de izquierda fue uno de sus orgullos, al igual que la búsqueda de su definición individual y social dentro de su generación como en el marco de la literatura mexicana.

Por ello, el camarada Serge me fue, en lo más íntimo, un desconocido. Tanto más le confiaba mis penas y glorias, como él evadió las suyas. Cuando intenté explorarlo, lanzaba una sonrisa con los ojos de quien, en buena ironía, burlaba por ser de naturaleza infranqueable. Me resigné a llenarlo de mis quebrantos a cambio de sus consejos, de aguardar una y otra vez el mano a mano con Norma para sacarme de los múltiples episodios sin trabajo. Me quedaron las ganas de un duelo entre pares, de saberle su confidente.

De tal suerte diré que, como aprendiz del camarada Sergio, esta reflexión va marcada por el belicismo al que me arrojó la lectura de su libro de cuentos que presentamos en un lugar y una fecha que no me acuerdo.

Huyó de mi memoria la precisión. Lo que tengo es una librería en la colonia Florida, en la calle de Francia casi Insurgentes. Y estos apuntes que comparto.

Una vez cumplidas las formalidades que el protocolo establece para propios y extraños, al grano.

Las guerras de la literatura y la realidad

Historias de la guerra menor forma parte de una narrativa que considero vital en nuestra cultura: la que aborda el México de finales de los años sesenta y principios de los setenta del siglo XX; la que revela con la fuerza de las palabras la lucha abierta, y la más de las veces clandestina, que desde las universidades o desde la sierra libraron muchos en contra del sistema priista; la que pone a contrapelo la existencia de un periodismo con cuartel. Es aquella en que la prosa parece (o es) historia; es la narrativa de una generación que no se conformó con el recuento oficial de los hechos violentos que trastocaron a la sociedad mexicana y a sus protagonistas.

Me atrevo a trazar en un mapa nacional un triángulo estratégico para medir la acción de la literatura: además de Sergio Gómez Montero, sumo a Héctor Aguilar Camín con La Guerra de Galio y a Carlos Montemayor con Guerra en el paraíso. Se dirá entonces: ¿pura coincidencia la que lleva a este aprendiz de estratega a establecer la relación de ataque a la mentira de la historia oficial? Desde esta perspectiva diremos que no sólo es coincidencia, sino una dramática comunión de la literatura y la realidad. Hay puntos que hacen de estas tres obras una gran guerra: están marcadas por un mismo país, por el comportamiento de la misma autoridad, por la huella indeleble de la guerrilla, por las consecuencias de las luchas universitarias y sindicales, por el terrible papel de las policías y del ejército; de la prensa que quería dar la batalla por la verdad y por la sangre derramada. En los tres libros corre la sangre de los mexicanos.

Montero, Camín y Montemayor hacen ejercicio pleno de la escritura y de la memoria; de la ideología y de los marcos conceptuales; de indagación, de historia, de periodismo y de literatura. Hay historia social y un importantísimo hilo de historia íntima, la de los personajes, la de los distintos protagonistas. Parto del establecimiento de este triángulo, sin pretensiones de crítica literaria, para tratar de desmembrar los cuentos de Sergio Gómez Montero. Por ello, primeramente, diré que se trata de una narrativa muy limpia en su construcción y tejida con base en un lenguaje que no le concede respiro, por su intensidad, al lector. Los cuentos se suceden y, cómo se dice, forman una unidad, si bien cada uno tiene su propia voz.

Debo reiterar que, como elemento central, está la radiografía de un país que se debate entre la violencia y la persecución contra todo signo de inconformidad y disidencia. Es la narrativa de Gómez Montero una embestida a la memoria de México.

Historias de la guerra menor es testimonio y ficción de un micro universo: las historias personales, aquellas de los maestros, de los campesinos, de los universitarios, de los trabajadores, del narrador. Gómez Montero reconstruye el juego de la memoria y la escritura, como dijimos, es fundamental , en cada uno de los personajes de sus cuentos, todo el escenario de aquellos años.

luces, pálida ciudad, la cual me tiene aún cimbrado por su enorme factura. Urgido de comentarlo, programamos para el miércoles 12 de febrero desayunar, listo ya, con el elogio como con las dudas sobre ciertas partes del texto, elaborado entre 1966 y 2024 (¡40 años!). Apenas en noviembre del año pasado me dio el archivo para enviar a la Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde aguarda dictamen. La noche del martes 11 se puso mal; no nos vimos, fue internado y me quedé terriblemente desconsolado por no lograr que el destino me lo dejara, aunque fuera unos minutos en el hospital, para decirle ¡qué fregona novela, camarada compadre! y para tomar su parecer de las correcciones que estimaba necesarias.

En suma, Historias de la guerra menor incita a establecer una guerra por la verdad de la historia y de la literatura que se vuelca en ella. La guerra de Sergio fue a favor de la comprensión y del remordimiento por el país que nos forjamos o, si se quiere, con cierta comodidad, nos ha sido forjado. Esos años sesenta y setenta del siglo pasado reviven en las páginas de Gómez Montero los afanes belicistas. Tanto o más campea en Pálidas luces, pálida ciudad

“Historias de la guerra menor forma parte de una narrativa que considero vital en nuestra cultura: la que aborda el México de finales de los años sesenta y principios de los setenta del siglo XX”

vora desde el régimen político dominante. El rol que en la narrativa juegan las policías y el ejército marcan a su vez las relaciones con el poder. Pero de ninguna manera el libro de Sergio Gómez Montero constituye una denuncia o una serie de textos a destiempo sobre un fragmento de la historia del país. Se inscribe como los libros de Camín y Montemayor en la lucha por recobrar y poner, ante los ojos de los mexicanos que accedan a esta obra (bien valdría una reedición póstuma) un episodio que se ha querido borrar a punta de historiadores oficialistas y de la amnesia voluntaria de otros tantos gobernantes. No es el libro de Gómez Montero una historia del drama; es el drama de la historia.

Preservar un legado

Otros elementos delatan la esencia del autor: las páginas están marcadas, a su vez, por un debate ideológico, por la lucha que se creía revolucionaria, por los ánimos socialistas, por el heroísmo de los que confiaban escalar al comunismo, por el puño de acero y pól-

El michoacano viajero, el bajacaliforniano, el influyente formador de escritores en Mexicali, el ensenadense, la legendaria figura de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) lanzó con su libro de cuentos lo que en la novela Los niños de Dios (2009), que tuve a bien cuidar la edición, lo confirmaría, en la brevedad de su acervo, como narrador total. Tendrían que pasar más años para conocer su novela inédita Pálidas

Las guerras de Montero, Camín y Montemayor son una triada indispensable, sobre todo para los políticos, miembros de las policías y del ejército mexicano. ¿Quién puede pasar por estas obras sin sentir un enorme rechazo por las fuerzas armadas y por los gobernantes de aquella época? ¿Puede haber juicio histórico que salve a esos protagonistas de la repulsa de una generación que los vivió en carne, sangre y hueso?

Literatura, memoria, paraísos feroces, reconstrucción, historia, nación, sangre, amor, violencia, judiciales, soldados, política, anhelos, ideales, ideologías, poderosos y marginados; clandestinidad y superficialidad; vidas errantes, vidas que se vieron acabadas antes de tiempo. Historias de la guerra menor de Sergio Gómez Montero, nos entrega un episodio de ese país ensangrentado; porque la modernidad no podrá acabar con las manchas que dejaron los mexicanos que lucharon en la sierra o en las universidades.

Las guerras están ahí, hay que leerlas y sufrirlas. A mí, como lector, me dejaron bastante preparado para enfrentar las que siguen. Y es que las guerras no cesan, nunca acabarán. Sergio Gómez Montero: eres un general de las Fuerzas Armadas de la Literatura. Las que hacen la guerra de las palabras para transformar la vida de quienes las habitan. Espero que en 2026 la cultura mexicana sepa de Pálidas luces, pálida ciudad y celebre tu muy ganado lugar en las letras nacionales.

El fantasma de un suceso trágico avanza por las páginas de este libro… Y, no por ello, la novela de Sergio Gómez Montero es menos maravillosa, clara, despiadada o comprometedora

Por Rael Salvador

Escritor y editor raelart@hotmail.com

l escritor Carlos Fuentes sostenía que en la ciudad de Los Ángeles empieza el territorio mexicano.

No podríamos dudarlo.

Ahora, sostengo yo, no sin razón y para ello remito pruebas de laboratorio— que la novela nacional e internacional, que se inscribe en nuestro presente, parte de Baja California...

Don Winslow, en su thriller clásico El poder del perro enfocado a los veri- cuetos oficiales del narcotráfico mexicano parte de la matanza de El Sauzal, en Ensenada, Baja California.

Así puedo citar 6 ó 7 ejemplos contiguos incluyendo las últimas entregas narrativas de Luis Humberto Crosthwaite, Heriberto Yépez y Federico Campbell y a los que sumo la reciente novela de Sergio Gómez Montero, Los niños de Dios (Editorial Ítaca, 2009 / Proyecto del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, en el rubro de Creadores con Trayectoria).

Narrada con una pulcritud dócil, detallista y memoriosa, en una cadencia de manantial de fuego, donde la justa severidad de los adjetivos exhibe nuestra patética condición humana.

Y, no por ello, menos maravillosa, clara, despiadada o comprometedora.

noche en “Los Encinos” cuando se quemó el orfanato situado cerca de la carretera de Ensenada, a la salida sur de Tecate regenteado por los “Hermanos” gringos? ¿Son sólo doce los cadáveres de los niños que no se terminan de comer las llamas y los perros? ¿Antes de extirparles sus órganos o asesinarlos, fueron abusados sexualmente? ¿La esposa del gobernador de Baja California está en la mira y, caiga quien caiga, habrá que encubrirla a toda costa?

La novela trasluce el pulso de la honestidad, sobrevuela con dolor el tránsito del oficio y, corroborando con la ficción literaria, entrega una historia sobrecogedora mediante una vida...

Mejor dicho, varios crueles testimonios de vida: la de sus informados personajes que, tocados por la gangrena senil del horror, hablan para olvidar...

En este océano de palabras, no hay nada que impida ver un tejido de islas reales, sustentables y protagónicas, perfiles que sobresalen del lado oscuro de la narración a través de su propia brillantez, como el de Hildelisa, la chica contrapunto, la que estudió Derecho y blandía en los años 60 una bella sonrisa bajacaliforniana.

“Narrada con una pulcritud dócil, detallista y memoriosa, en una cadencia de manantial de fuego, donde la justa severidad de los adjetivos exhibe nuestra patética condición humana”

Manifestaciones satánicas de la naturaleza... esgrimirá Álvaro, su personaje principal (el “Lic. Urquijo”, como le llaman los judiciales).

La ilusión concreta de la palabra encamina el fantasma de un suceso trágico que no deja de avanzar por cada una de las páginas del libro: Los niños de Dios.

¿Quiénes son los niños de Dios? ¿Qué diablos pasó esa

Se encuentran en ella también los territorios escarpados y los diversos cielos del mundo: Estados Unidos, México, Canadá, escenarios donde el peregrinaje traza su cartografía referida, que nos hace recordar partes de nuestra propia existencia; sobre todo, porque por más vastos o extensos que estos sean, no nos permiten escapar a la aproximación de la tragedia y su miseria recurrente, existencia que, por fortuna y convicción estilística, no ahoga en su mar la alegría de pensar el legado que hemos heredado, esa cronología de diamantes en la serpiente, en los términos en los que el escritor se obliga.

Así es, entre sus líneas aparece la figura rectora de una vida literaria, como poeta y ensayista, rindiendo cuentas con la actualidad.

Sí, el autor de Los niños de Dios ha realizado una novela donde el pasado de la realidad se mezcla con la indiscriminada “ficción” de un presente que nadie quiere ver.

¿Lo querrán leer?

Y si lo leen, ¿ofrecerán su testimonio, como lo plasma Hildelisa?: “Los que sabemos de las porquerías realmente grandes de este país, podemos decir, no sin vergüenza, que lo de los niños de Dios es una cosa relativamente pequeña ante la enormidad de corrupción en la que nos movemos”.

Sergio Gómez Montero (Morelia, Michoacán, 1945-Ensenada, Baja California, 2025) cursó Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Sonora. Fue profesor de diversas universidades nacionales y maestro visitante en universidades del sur de California (EUA). Fue director de la Universidad Pedagógica Nacional (Mexicali) de 1983 a 1994. Recibió numerosos premios nacionales por su producción literaria. Entre otras publicaciones, destacan las siguientes: Los caminos venturosos; La organización de la escuela de nivel medio superior; Universidad, educación y docencia. Notas críticas; Historias de la guerra menor; Sociedad y desierto, Literatura en la frontera norte; The border: the future of posmodernity; La nueva escuela: dirección, liderazgo y gestión escolar; así como el volumen Tiempos de cultura, tiempos de frontera

*Reseña publicada previamente en la segunda época de Palabra No. 51 (4 de marzo de 2012).

Desde tiempo atrás se hace más patente la imposibilidad de construir, desde una base gubernamental capitalista, un proyecto social de desarrollo cultural acorde a un desarrollo armónico del ser humano

LPor Sergio Gómez Montero (†)

Sólo estructurador de historias cotidianas. Profesor jubilado de la UPN/Ensenada gomeboka@yahoo.com.mx

a publicación reciente del nuevo libro de Eduardo Cruz Vázquez, Vislumbres del sector cultural (Lectorum/UANL, México 2023) y del ensayo de Gabriel Trujillo Muñoz (“Literatura bajacaliforniana: prejuicios, negaciones, orfandades y críticas”, Palabra, número 22, septiembre 2023), junto con otras varias lecturas, aunque con una en particular, la de Adolfo Vázquez Roca (“Individualismo, modernidad líquida y terrorismo hipermoderno; de Bauman a Sloterdijk”, Konvergencias 17, España 2008), conducen a escribir este texto sobre un tema que, se cree, desde tiempo atrás está presente en el ámbito de los estudios culturales del país, aunque no se le haya otorgado, hasta hoy, la atención debida: ello sigue siendo un vacío inexplicable en el terreno de las tareas culturales del país, como si el gobierno (la población en general) estuviera satisfecho con lo escaso y sin sentido que él y otros (pocos) realizan y, así, a nadie le interesara ver más allá.

Mucho, en verdad, provocan el recuerdo los escritos de Eduardo Cruz y Gabriel Trujillo ya citados, pues dichos escritos hacen pensar de nuevo entre otras varias cosas en dos de los proyectos que hasta hoy no se concretan ni académica ni gubernamentalmente y que, se piensa, gran beneficio acarrearían a la cultura nacional si se llegaran a concretar algún día, como, desde tiempo atrás, lo platicó, larga y minuciosamente, el autor de este texto, con Víctor Sandoval, Edmundo Valadez, Gerardo Cornejo, Jorge Esma, el “Oso” Manríquez, Saúl Juárez, Francisco Luna, entre otros varios personajes de cultura y literatura nacionales. Con Eduardo Cruz, se ha mencionado otras ocasiones, se ha platicado varias, muchas veces sobre cultura, intercambiando episódicamente puntos de vista. Con Gabriel también se ha platicado en demasía (se lamenta que ya no de manera reciente) de literatura bajacaliforniana. Pero, antes de entrar de lleno al tema se hacen dos anotaciones pertinentes y necesarias.

“Se vive indistintamente en el caos y en la claridad y se hace perentorio y necesario salir de ese caos, y a veces de esa claridad, para sobrevivir con lucidez e inteligencia”

Es decir, lo que aquí se aborda más allá de lo puramente anecdótico— tiene dos vertientes (comentadas ambas desde hace muchos años atrás con mi estimado maestro y camarada Arturo Cantú, el estimadísimo “Sol Rojo”). Una, de carácter muy concreto: la impasibilidad de los gobiernos de la República (en todos sus niveles) para atender y abordar adecuada y rigurosamente las cuestiones culturales y que repiten así, una vez y otra, hasta hoy errores de gobiernos anteriores. La otra, de carácter teórico y que se vincula mucho con lo que trata el ensayo de Vázquez Roca y que tanto abordaron diferentes pensadores de la escuela de Frankfurt: las tareas inconclusas varias— de las sociedades contemporáneas más allá de la lucha de clases, y que por economía se resumen en las palabras siguientes tomadas del ensayo de Vázquez Roca: “Así el ser humano no puede entenderse ni ser entendido sino en una compleja red de relaciones, constituida por miradas que se entrecruzan con otras en un entorno amueblado por signos identitarios de diverso orden y registro, por la fisionomía del rostro, por el acento de un gesto facial”. Se vive indistintamente en el caos y en la claridad y se hace perentorio y necesario salir de ese caos, y a veces de esa claridad, para sobrevivir con lucidez e inteligencia. Eso, pues, permite incidir en las brutales carencias que se registran en el campo cultural y que, en apariencia, a pesar de que desde tiempo atrás han sido focalizadas, hasta hoy, allí están: permanecen sin hacerse simple y sencillamente porque no interesa hacerlo o bien porque cubrir esas carencias va en contra de los intereses de esas sociedades contemporáneas (que tienen proyectos estratégicos que para nada se identifican con la creación como la entendía Walter Benjamin), lo que torna a la heurística social en un campo yermo e intransitable el cual, por más que uno lo recorra no logra dominarlo.

Sobre lo primero sobran y han sobrado señalamientos múltiples, ocasionales algunos, más profundizados y teóricos otros (en el libro citado de Eduardo Cruz, se pueden encontrar muchas referencias al respecto) que ejemplifican sobre algo que pareciera ser una premisa que, desde tiempo atrás, se hace más patente: la imposibilidad de construir, desde una base gubernamental

capitalista (centralizada y burocratizada), un proyecto social de desarrollo cultural acorde a un desarrollo armónico del ser humano. Fatalidad de la cual, en apariencia, hasta hoy ni nunca se podrá escapar, mientras no cambie la visión gubernamental sobre cultura (bien les valdría a los burócratas de la cultura leer a Zygmunt Bauman y lo mucho que él escribió sobre la materia). Pero vale la pena hacer siempre el intento. Partiendo de ese principio esencial, que puede desglosarse en vertientes diversas, surge así lo que Vázquez Roca señala en su ensayo: cómo en particular varios de los integrantes de la Escuela de Frankfurt han señalado de qué manera, reiteradamente, desde el capitalismo se olvida, de forma

persistente e interesada, que la cultura es un valor esencial para el desarrollo armónico de la vida humana y que para el caso del país, como lo señala Claudio Lomnitz (El tejido social rasgado, Editorial Era, México 2022), eso, en la actualidad, es una constante que se repite como carencia en el ámbito del quehacer gubernamental, pues la cultura la entienden ellos, interesadamente, como el pan y circo de la época romana.

Complementarias ambas vertientes, hasta hoy, se puede afirmar, han impedido entre otras muchas cosas el que diversas tareas de carácter cultural no se hayan ni planteado ni concretado, a pesar de la conveniencia de hacerlo. Como aquí se ha señalado, una de ellas se desprende de las anotaciones que formula Eduardo Cruz en su libro de referencia y que tiene que ver con la carencia que implica, en pocas palabras, el no contar con estudios de carácter nacional sobre los legados culturales (ni de los remotos ni de los actuales) que se tienen en cada uno de los estados de la república y muchos de los legados, a veces, están en proceso de extinción en la medida en que los pueblos originarios desaparecen irremisiblemente del panorama nacional o también, por el descuido brutal en que se encuentran (las herencias culturales edificios emblemáticos de la Colonia en Morelia, sólo por poner un ejemplo); aunque no todas las herencias culturales tienen esa fuente de origen, sino que, en general, muchas herencias culturales no se conservan de manera adecuada (el canto cardenche, los bailes, la música, las lenguas de los pueblos del desierto, las ruinas ancestrales, el cruce de culturas; la contradictoria cultura del narco, etcétera), en tanto que otras carecen de identificación y seguimiento formales, lo que conforma un

déficit enorme en el campo de los estudios formales de las herencias culturales del país (muchos nos enseñó al respecto López Austin). Allí, si cada estado del país, coordinadamente, no se encarga de realizar el levantamiento de datos, ello seguirá siendo una deuda enorme y creciente, como señala Cruz en su libro, que podría incrementarse hasta el infinito.

Esa tarea de recopilación cultural no es simple, pues no se limita sólo a la realización de una tarea histórica, sino que, como afirma Eduardo, se vuelve mucho más compleja por los elementos de carácter económico que obligatoriamente habría que añadir, sobre todo para analizar la contemporaneidad, cuyos aportes culturales son de naturaleza muy diferenciada, lo que vuelve apasionante y compleja dicha tarea, para lo cual, en lo individual, no parecieran estar preparados hoy los gobiernos de los estados del país, por lo que se requeriría de una coordinación nacional para lograrlo.

“De mucho, como humanos, serviría indagar sobre orígenes y vericuetos de la lengua, a partir del estudio de quienes hayan sido y son sus principales cultivadores, tanto desde el ámbito de lo académico como de las artes. Conocernos así es algo que está pendiente a nivel nacional”

Historia de las literaturas regionales

Si bien, la descrita sería una primera tarea a desarrollar, hay otra por igual de apasionante y extrema que llama la atención y que, como la anterior, tiene una base inicial que no se puede pasar por alto: comenzar a construir, en forma descentralizada, una historia nacional que marque con claridad ciclos, identidades y diferencias y que permita enmarcar, entre otras cosas, una historia de las literaturas regionales que hasta la fecha no existe ni como proyecto surgido de los estados ni como proyecto federal y que tanto contribuiría a conocer, como lo afirma Gabriel Trujillo Muñoz en su texto citado, a saber, desde la raigambre, quiénes somos y quiénes he-

mos sido sobre todo, pues el lenguaje (oral y escrito) es un instrumento testimonial que nos permite indagar con gran certeza sobre esos orígenes. La lengua materna es en sí un acto de creación.

Pensar que el lenguaje (oral y escrito) que tenemos nació de la nada y, a partir de la nada, se ha desarrollado es de una torpeza inigualable. De mucho, como humanos, serviría indagar sobre orígenes y vericuetos de la lengua, a partir del estudio de quienes hayan sido y son sus principales cultivadores, tanto desde el ámbito de lo académico como de las artes. Conocernos así es algo que está pendiente a nivel nacional. Reflexiónese, por ejemplo, pensando en lo antedicho, en las palabras siguientes de Benjamin: “Dios al fin descansó cuando, en el hombre, abandonó así lo creativo. Y así lo creativo, desprovisto de lo que fue su actualidad divina, se convirtió en conocimiento (Sobre el lenguaje en cuanto tal y sobre el lenguaje del hombre, en Obras II)” . Es decir, recorrer el camino de lo creativo obliga, necesariamente, a transitar por el lenguaje.

Desde luego no son tareas sencillas las aquí citadas. Tampoco son tareas únicas. Serían sólo el inicio de un camino largo a emprender y que lamentablemente aún no se inicia, pues, quién sabe por qué, son muchas las resistencias que se oponen a ello, como si el trabajo colegiado que requiere fuera un requisito que no se pudiera cumplir o bien, porque no hay voluntad regional para emprenderlo, o porque al poder centralizado no le interesa tal tarea.

Así pues, ¿todo aquello que desde tiempo atrás me tocó platicar larga y detenidamente con tantos compañeros involucrados en tareas culturales seguirán siendo (por cuántos años más) tareas inconclusas, muy difíciles de concretar? ¿O será acaso que lo aquí planteado es sólo un sueño inútil, que no tiene ningún sentido plantear?

La historia es un viaje a lugares extraños y fascinantes donde todo sucede bajo otras reglas, otras creencias, otras costumbres, pero que son, quitándoles sus rarezas y misterios, igualmente humanos en coraje, cobardía, opresión, bravura, traición, esperanza, rebelión, gozo, pureza, codicia y ambiciones

Por Gabriel Trujillo Escritor y poeta, autor de Espantapájaros y Tijuana city, tres novelas cortas angel.gabriel.trujillo.munoz@uabc.edu.mx

En los primeros días de 2025 tuve en mis manos Los veneros de la memoria. Los pioneros de las artes históricas en Baja California, libro publicado por la Secretaría de Cultura y el Instituto de Servicios Culturales de Baja California. Como trabajo de investigación, intenté presentar en este libro alrededor de 70 cronistas e historiadores bien pudieron haber sido el doble, pero el espacio fue insuficiente para incluirlos a todos cuyo interés por la península de Baja California en general y por su parte norte en particular, los llevó a escribir sobre estas lejanías desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Aquí debo precisar que cuando me refiero a pioneros hablo de generaciones de interesados en nuestra historia regional, la mayoría ya fallecidos. El primero es Miguel Venegas, nacido en 1680 en Puebla y al que Michael Mathes ha llamado el protohistoriador de las Californias, y el último es David Piñera, nacido en 1935, que afortunadamente sigue en la brega por revelar las vetas de nuestro pasado en común. Como se ve, el más joven historiador que mi libro contiene cuenta con 90 años de edad.

Visto de tal manera, la pregunta clave es ¿por qué escribí este libro? La respuesta es sencilla: para valorar las aportaciones, incluyendo juicios y prejuicios, de nuestros historiadores a la noble tarea de estudiar los orígenes de lo que hoy somos. En el prólogo, Lawrence Douglas Taylor, profesor e investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, afirma que, aun cuando “los historiadores profesionales (y no profesionales también) a menudo utilizan, o han consultado en un momento u otro, las obras elaboradas por los “pioneros” citados en este libro para apoyar a sus propias investigaciones o argumentos, rara vez se han dedicado a elaborar un análisis a fondo de estas obras o con el propósito de detectar la relación o concordancia existente entre ellas. Como el Dr. Trujillo señala a lo largo de este libro, este tipo de análisis es sumamente útil para ver cómo hemos visto por medio de nues-

tros intérpretes de la historia el desarrollo de nuestra entidad a lo largo de los casi cuatro siglos que han transcurrido desde los primeros viajes de exploración europeos en la zona de la península bajacaliforniana hasta el presente”.

Uno de los puntos que señala Taylor sobre Los veneros de la memoria es que este libro se articula en seis secciones: la era de las apologías, la era de los informes, la era de las travesías, la era de las remembranzas, la era de las glorificaciones y la era de las investigaciones. Y el prologuista afirma que:

La característica fuerte de este tipo de acomodo consiste en, por un lado, el hecho de que no depende de ninguna categorización de análisis por un rígido orden cronológico, ni por las categorías de “épocas” o “períodos”. Este tipo de división temporal tradicionalmente utilizada por los historiadores que abordan el estudio de los periodos de historia de las distintas entidades o regiones geográficas, tienden a fungir como camisas de fuerza para los historiadores que tratan de utilizarlos para ciertas regiones y temas, pero que, como en el caso del tipo de temática intelectual abordada por el Dr. Trujillo, es muy inferior a lo que él ha desarrollado para este caso. Dentro de estos seis encabezados principales, el autor, a su vez, ha agrupado los diversos “esbozos” de los varios historiadores. Analiza sus trabajos dentro de una serie de agrupamientos más pequeños que siguen una secuencia más o menos cronológica, pero cuyo rasgo principal consiste en resaltar la importancia de la relación entre ellas al desarrollo del estudio de la historia regional, o sus respectivas aportaciones, durante el período de avance presentado o el “género” (encabezado general) tratado.

Aparte de las secciones, al final del libro se ofrece un capítulo titulado “Recapitulaciones” y se da un listado de obras históricas notables de estos historiadores y cronistas, además de una bibliografía básica para los que tengan interés en conseguir algunos de los libros de los que se habla en sus páginas. Ahora que tengo en mis manos su edición impresa, me doy cuenta que, “a través de sus casi setenta esbozos biobibliográficos, traté de contar la historia de Baja California en sus particularidades, etapas, episodios y personajes más paradigmáticos, más connotados, más controversiales. Que cada obra histórica sobre nuestra región es una ruta de exploración, una veta a seguir. En todo caso, creo que entre estos cronistas e historiadores está la suma de nuestros conocimientos acerca de nuestro pasado, los caminos abiertos, las pistas falsas, los hallazgos trascendentes. Pero también aparecen, visibles, perentorios, los espacios en blanco que faltan por llenarse, los asuntos pendientes que aún no han sido examinados a fondo. Sin embargo, no he querido contar la misma historia de siempre: la del progreso inexorable de nuestra comunidad, la de los momentos gloriosos, sino aquella historia que ha permanecido en la sombra, negada por muchos practicantes de Clío en nuestro entorno.

ricela González, Carmen León Velasco, Bibiana Santiago Guerrero, Yolanda Sánchez Ogás, María Isabel Verdugo y Lorenia Ruiz, entre tantas otras.

Independencia de criterio

A la vez, lo que queda claro en nuestro estado es que las autoridades todavía ven a la historia como una rama del civismo oficial y siempre está latente la utilización del pasado para adornar los fastos y rituales del presente, para afianzar una versión de bronce de nuestra historia, para obtener héroes a los cuales rendir pleitesía en el calendario escolar. Lo problemático es que todavía hay historiadores que se abocan a cumplir con tales expectativas, que aún refrendan semejantes despropósitos ante el requerimiento de las élites políticas y empresariales de nuestra entidad.

“La pregunta clave es ¿por qué escribí este libro? La respuesta es sencilla: para valorar las aportaciones, incluyendo juicios y prejuicios, de nuestros historiadores a la noble tarea de estudiar los orígenes de lo que hoy somos”

lifornia hasta la fecha se han publicado más libros sobre la historia de Baja California que en los doscientos años anteriores. Y muchos de esos libros han tenido un público interesado en ellos, en lo que dicen, en lo que proponen, en lo que defienden. Sin duda ha habido, en los últimos cuarenta años obras académicas que han aclarado momentos de nuestro pasado, pero las obras de cronistas e historiadores no académicos han sido las que han arrebatado la imaginación de los lectores, las que han avivado polémicas sobre asuntos que siguen sin resolverse. Gracias a ellos podemos saber más de microhistorias, testimonios orales y áreas específicas de nuestro desarrollo social como la educación, las artes, el deporte, el comercio y nuestra relación con la naturaleza.

La independencia de criterio no es una virtud que se practique como punto de partida de la elaboración escritural de nuestro pasado. Y debería serlo. Lo urgente es aprender de los errores cometidos e iluminar aquellos sucesos que no han sido tocados ni siquiera con una cita, por el simple hecho que no ofrecen una imagen favorable de nuestra historia. Hablo, aquí, de los abusos sexuales de los misioneros dominicos contra las mujeres indias en los siglos XVIII y XIX, de la incapacidad de revisar la campaña floresmagonista de 1911 y darle el nombre que merece: el de revolución, o de las fricciones discriminatorias contra las minorías de otros países, como ocurrió con los chinos en 1934, contra los rusos durante la etapa agrarista, contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y contra tantos indígenas y migrantes desde el siglo pasado a la fecha. Las protestas contra las caravanas migrantes centroamericanas en Tijuana en 2018 y en Mexicali en 2019 son polvos de aquellos lodos. Y falta una mirada histórica que nos diga cómo llegamos a ser racistas de nuestra propia gente y bajo qué circunstancias. No una visión complaciente, que venere el pasado por el sólo hecho de ser nuestro, sino una mirada crítica, veraz, que exhiba nuestras cegueras y tropiezos lo mismo que nuestros logros y virtudes.

Pienso sin temor a equivocarme que desde que se presentó, en 1983, el Panorama histórico de Baja Ca-

Me disculpo por las pocas mujeres historiadoras que aparecen en estas páginas. Pero antes del último cuarto del siglo XX, la historiografía bajacaliforniana era un club de hombres discutiendo sobre temas que ellos creían exclusivos de su sexo, como la guerra y el poder. Afortunadamente, a partir de entonces, la práctica de la historia se ha democratizado. En las generaciones más recientes de historiadores sobresalen mujeres como Aidé Grijalva, Catalina Velázquez, Ma-

Como lo dijo el físico Steven Weinberg, la historia nos explica el mundo en su transcurso y nos lo presenta en sus aciertos y fracasos, porque hace que el pasado reviva frente a nosotros y nos invite a entenderlo desde su tiempo y circunstancia, con personajes que dejan huella y cuyos actos resuenan más allá de su época. La historia es un viaje a lugares extraños y fascinantes donde todo sucede bajo otras reglas, otras creencias, otras costumbres, pero que son, quitándoles sus rarezas y misterios, igualmente humanos en coraje, cobardía, opresión, bravura, traición, esperanza, rebelión, gozo, pureza, codicia y ambiciones.

La historia requiere de la imaginación para recrear otros tiempos y de la ciencia para validar sus afirmaciones. Pero lo mejor es que la historia es hija de la narración y de la crítica: relata sucesos, describe personas, analiza situaciones, expone contextos. Literatura donde la verdad vale por los datos que la sustentan, por las interpretaciones que la aclaran, por las ideas que la iluminan. Es una actividad valiosa para revelar lo que otros han escondido debajo de la alfombra de las versiones oficiales, para mostrar los crímenes e injusticias que se han cometido a nombre de las naciones, las ideologías, las religiones y la codicia. En ella hay que decir las cosas por su nombre: sin héroes perfectos, sin hazañas impecables. Yo la dibujo siempre en claroscuro. Por eso la leo y la escribo. Para traer al presente vidas olvidadas, gestas perdidas. La historia, si la miramos de cerca, con todas sus caídas y resurgimientos, sus noblezas y villanías, sus avances y retrocesos, es un relato cercano, vivo, aleccionador, que a todos incumbe y a todos pertenece.

El propósito final de la historia

¿Para qué nos sirve entonces la historia? ¿Para contar con fechas de celebración en el calendario cívico? ¿Para relatar las supuestas glorias del pasado y así hacernos sentir mejores de lo que realmente somos como pueblo? Desde luego que no. El propósito final de la historia, como lo ha señalado el historiador Robert O´Connell, es responder a dos preguntas fundamentales: “¿Qué sabemos realmente acerca de un acontecimiento histórico? ¿Y qué importancia tuvo ese suceso para su tiempo y cuál es su trascendencia para el nuestro?”. Y ese par de preguntas cada generación debe responderlas con nuevas y mejor fundamentadas respuestas, con narraciones más precisas y acuciosas. Por eso la historia siempre está en movimiento, se desliza dependiendo de las necesidades del presente y de los nuevos materiales que éste tiene a su disposición. Tarea interpretativa que requiere ajustes constantes e indagación sobre lo que somos desde lo que fuimos, la historia revela tanto del ayer como del ahora, tanto de los que la vivieron como de los que la estudiamos: lo que hoy nos importa moldea lo que buscamos descubrir en el pasado, lo que hoy nos interesa ilumina zonas o personajes que antes no se les había dado el mérito suficiente. Y viceversa: figuras o acontecimientos que antes se presentaban como bombo y platillo ahora se les reduce a comparsas o incidentes menores.

Alguna vez Bob Dylan, el bardo estadounidense, dijo que se viaja a otros países para encontrar lo que se ha dejado atrás. Lo mismo puede decirse de viajar hacia el pasado: se hace para descubrir quién es uno ahora mismo, quiénes somos como sociedad a partir de la historia que vamos explorando, a partir de otras

épocas que siguen teniendo impacto en nuestros actos y pensamientos. La historia es el espejo retrovisor que nos permite ver, mientras avanzamos a toda prisa hacia el futuro, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Por eso mismo, Los veneros de la memoria es tanto un homenaje a nuestros cronistas e historiadores como una crítica a las distintas formas en que llevaron a cabo tal labor. Ya Lawrence Douglas Taylor dice en su prólogo que:

El libro del Dr. Trujillo es una invitación a aquellos lectores que todavía no han tenido el placer de leer las varias obras citadas a lo largo del texto. Al mismo tiempo, el libro plantea la necesidad apremiante de contar con reediciones de aquellos libros y textos que se encuentran agotados. En resumen, estoy plenamente confiado que los lectores de este libro encontrarán una historia fascinante y cargada con una verdadera riqueza de detalles y facetas interesantes sobre la evolución del estado de Baja California desde sus inicios hasta los tiempos más recientes. El libro refleja las décadas de experiencia del autor de haber estado muy vinculado al proceso de la evolución de las artes y la literatura en Baja California y también de la evolución de su historiografía a través del tiempo. El libro también refleja todo su amor y comprensión por “el oficio de historiar” como lo llamaba el historiador michoacano Luis González y González , con todos sus problemas, dificultades y desafíos para aquellos que abordan esta disciplina y campo de estudios.

En una entidad como Baja California, donde siempre están llegando nuevas oleadas de migrantes a darle impulso, la historia es la mayor garantía con que contamos para dilucidar nuestros orígenes, para darle valor a lo que somos, para comprender la naturaleza colectiva de la sociedad que construimos entre todos. Por eso escribí este libro. Por eso me interesó relatar las vidas

y obras de nuestros historiadores: tanto en sus trabajos y aportaciones como en sus errores y obsesiones. Lo hice para entender mejor a la historia como un espejo donde podemos contemplarnos sin falsas expectativas, sin engaños. Lo importante aquí es descubrir que Baja California ha atraído la atención de historiadores nacionales y extranjeros desde el principio. Miguel Venegas, nuestro primer historiador, nunca pisó nuestra península, pero siempre estuvo fascinado por lo que en ella había ocurrido. Hoy que los historiadores locales son los que predominan, la fascinación por nuestro pasado no sólo permanece, sino que se ahonda y multiplica. Este libro es prueba fehaciente de ello.

En la historia, el punto final no existe. Sólo existe la búsqueda eterna de respuestas a preguntas nuevas, a cuestionamientos legítimos. La historia es un juicio cuyo veredicto está por saberse, cuya sentencia aún no ha sido dictada. La verdad histórica no está afuera: está dentro de nosotros mismos. Vive en nuestra forma de ser y comportarnos, de mirar el mundo y hacerlo nuestro.

Posdata: No quiero terminar sin agradecer a todos los que apoyaron este libro monumental, de casi 570 páginas, que tantos trabajos me costó escribir en los últimos cuatro años: a David Piñera Ramírez, María Luisa Rivera, Erick Brandon Barrón, José Salvador Ruiz y Óscar Hernández, así como a los que, desde la Secretaría de Cultura, trabajaron arduamente para hacerlo posible, en especial a Alma Delia Ábrego Ceballos, Ava Isabel Ordorica Canales, Francisco Javier Fernández, Rosa Espinoza y Jocelyn Vázquez. Ahora está en manos de los lectores interesados en nuestra historia. De ellos depende que esta obra se lea como una mesa de discusiones, donde nuestro pasado se haga presente y sea el punto de partida para entender mejor qué significa ser bajacalifornianos en este siglo XXI.

Por Iliana Hernández

Es docente y traductora. Escribe artículos, ensayos, cuentos y poesía premoniciones@hotmail.com

¿Cuándo han visto en Sicilia un horizonte como ése?

¿No sienten que hasta el aire es distinto?

¿Ven cómo resplandecen esos pueblos?

Todos estuvieron de acuerdo con él.

Leonardo Sciascia

Coincido con Federico Campbell que la “literatura es una preparación para la muerte”.

En la constante descripción que la literatura hace de la vida, también la recrea, la imita, la persigue y trata de enclaustrarla, las letras provocan a la imaginación para ayudarnos a comprender esta nuestra vida, nos apoyamos en la ficción que es la memoria, para entrar poco a poco a ese río cambiante, ineludible y misterioso que es la muerte.

Me interesa la faceta de Federico como lingüista, como traductor y hermeneuta de todo lo que la vida pudo ofrecerle, se movió con curiosidad y pasión en diferentes contextos físicos y mentales: Barcelona, Italia, Tijuana, Ciudad de México, Sonora y Baja California Sur.

El neurocientífico Ranulfo Romo habló del profundo interés de Campbell por el funcionamiento del cerebro: “Él estaba obsesionado por entender cómo y de dónde proviene nuestra capacidad para la memoria, la imaginación y la invención”. Al igual que el neurólogo Oliver Sacks, quien en sus últimos años perdió la capacidad de reconocer rostros al punto de no poder desentrañar el rostro de Marilyn Monroe o Elvis Presley, Campbell tuvo a bien, en su final, hacer hincapié en la clave central para atisbar en el ser humano: su cerebro.

Como Campbell, Rulfo es un lingüista enorme, hace de los silencios y las elipsis, estas omisiones de contenido vital, la tarea del lector de llenar o terminar los diálogos, motivaciones y hechos en las historias que se cuentan o escuchan es fundamental para completar la historia, para torcerla o dejar otros hilos sueltos para las siguientes generaciones. Ambos escritores acuden a la sinestesia, Campbell es un poeta delicado y sensual en Todo lo de las focas que como Juan Rulfo en Pedro Páramo y el Llano en llamas, nos permiten saborear los colores, el viento, ver las fragancias, alimentar nuestra memoria con los sonidos

de la máquina de escribir, entender lo que murmuran un trago de mezcal o whisky.

Como buen lingüista, Federico hizo investigación del tema del cerebro y el Alzheimer, trazo líneas de encuentro como lectora con Campbell, pero también desde mis propios intereses y emocionalidad, mi mamá padece Alzheimer y soy testigo de la muerte de la persona y el cuerpo remanente para el constante recordatorio de lo que se ha ido y ya no volverá. La memoria que abandona a esta mujer me trae un poco y un mucho de muerte también, al igual que ella me voy desvaneciendo cada día porque lo que ella construyó de mí, con su imaginación y vivencias, se ha ido.

Campbell reflexiona sobre el ensayo El cerebro de mi padre: “En su concepción de la literatura, Jonathan Franzen cree que en esta vida hay que contar para ser. Por eso nosotros casi siempre estamos contando una historia. Porque lo necesitamos. Porque de pronto se pone a disertar el narrador que todos llevamos dentro. De otra manera, y sin memoria, no podríamos saber quiénes somos. Soy, en la medida en que me cuento. Cuento, luego existo”.

Así, como nublada memoria en Todo lo de las focas, el personaje masculino, mitad Federico/mitad recreación literaria, observa: “Desde acá puede divisarse la línea fronteriza, las luces de la bahía de San Diego, y las patrullas de helicópteros policiacos. Es una zona parecida al sur de Italia, paralela al Mediterráneo. Viñedos, olivos y árboles de durazno crecen a los lados de la carretera. Hay flores de mostaza y en ciertos momentos del día las islas Coronado se delínean nítidas contra el mar. Rostros flacos y demacrados merodean al anochecer, vuelven de la playa y siguen su camino. El resto de la península, hacia el sur, es árido y montañoso”.

Federico nos hace ver una suerte de territorio ideal; Italia y las Californias omnipresentes en los sueños y añoranzas de un escritor habitado por el desierto (esa búsqueda de sí y de Fernando Jordán en Transpeninsular) y los cielos que si bien fueron dominados en su interés periodístico por las avionetas de los narcos también traían a la mujer imposible que aparece y se esfuma en Todo lo de las focas, Beverly.

“Beverly puede llevar esa avioneta, puede sobrepasar las montañas rojizas del desierto y aparecer a lo alto del valle sobrevolando la ciudad inmersa en un cráter profundo.” Ella domina desde las alturas la velocidad, las panorámicas de su espíritu, pero cuando baja a tierra, al cuerpo del hombre, lo ocupa sin aterrizar del todo sobrevuela para volver a perderse entre la bruma o las nubes de él, entonces; acompañamos al hombre en la

constante búsqueda de una mujer que tomará muchas formas y edades para abandonar siempre, porque ella misma no se pertenece, hemos llegado tarde a ella.

Campbell recupera también la figura de su propio padre, hace una aparición lastimosa en la novela, como un intruso del cual es imposible deshacerse, una memoria indispensable y terrible: “Hay un día, un domingo en la mañana, en que lo vi recostado sobre un sofá, despatarrado, mal afeitado y metido en un abrigo largo, grueso, aunque no hacía frío ni calor; afuera el sol estaba radiante. (…) Parecía payaso, un pimpinela fatigado después de la función. Tenía en los labios un cigarro y se buscaba cerillos en la camisa. Me mostraba sus piernas varicosas y me hablaba de su úlcera. (…) Tenía el rostro chupado, el cráneo sedoso y ralo, los hombros caídos y la espalda arqueada”.

El sueño y la pesadilla vienen del placer sexual y el dolor del cuerpo de Beverly que sangra porque tuvo un aborto en Tijuana, son los años dorados del casino de Agua Caliente. Ella no es todo lo que él desea, ella es la cúspide de lo que él pudo ser. Con este fotógrafo, este caminante de la frontera entre Estados Unidos y Tijuana, se recorre la verdad gris de la historicidad y la mentira aparente de lo onírico, camina el lector sin llegar a traspasar la recta final porque no la hay. Campbell nos suelta, de nuevo en la frontera, ¿de qué?

El final de la novela es: “(…) pido perdón por estar aquí, no sé, a lo mejor usted tiene algo más importante que hacer, en cuanto pueda desapareceré, no faltaba más, a la hora que usted guste, estoy para servirle, es que yo creía, es que”.

Con sus publicaciones incesantes, sus anotaciones al margen y presentaciones polémicas, Humberto Félix no se distrajo de una meta inevitable, asumida o no: ser el primer crítico literario de la región y persistente cartógrafo de la escritura en Tijuana

Por Leobardo Sarabia

Escritor, editor y promotor cultural. Autor de libros de crónica y ensayo. Su libro más reciente es Aforismos de la epidemia (Tijuana Metro, 2022) Editor en Imprekor y director del Festival Tijuana Interzona sarabialeobardo@gmail.com

El examen de una literatura, cuando es brillante y perdurable, conduce a un canon, o al testimonio inescapable de la mirada de una generación. Humberto Félix Berumen (nacido en Zacatecas y tijuanense desde la infancia), ha dedicado la mayor parte de su vida a la lectura, la pedagogía y la crítica de las letras. Con una formación literaria clásica en la tradición de izquierda , durante cuarenta años ha persistido en la lectura y crítica de la literatura tijuanense, bajacaliforniana y fronteriza. Desde inicios de los años ochenta del siglo anterior comienza esta saga, que ha combinado con su tarea como responsable bibliotecario en El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y como profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Editor de suplementos y revistas culturales, lo recuerdo a mediados de los años ochenta, en sus tareas en el periódico ABC (en esas oficinas y talleres del boulevard Agua Caliente se movía el parque jurásico del periodismo tijuanense: de Rogelio Lozoya Godoy a Óscar Genel), en la elaboración del suplemento Inventario, primera época, que tuvo una segunda fase en el Diario 29, a inicios de los años noventa. En el auge de suplementos en esa década del siglo XX, Inventario destaca por su consistencia, novedad gráfica y eficacia en la difusión de la literatura. Desde la trinchera de las revistas literarias se impulsaba una potencia creativa y capilaridad cultural con cobertura estatal. En esos folios, varios empezamos a publicar textos de crítica literaria o simples reseñas, crónica y ensayo. Gabriel Trujillo, Sergio Gómez Montero, el propio Humberto Félix. Los suplementos eran grandes vitrinas de la cultura del estado. Voces, entrevistas, muestras de fotografía, anuncios de grandes sucesos, crítica especia-

lizada en cine y teatro. Varias polémicas literarias que convendría revisar para darles un lugar adecuado en los nichos de la memoria cultural. Una literatura dispareja, con estancias espléndidas y otras, deprimentes, pero vital y persistente. Ellos, mis amigos, decidieron la responsabilidad de la crítica, como tarea a largo plazo. Humberto, sin lugar a dudas, fue desde entonces, el más acucioso de los lectores de las páginas literarias bajacalifornianas.

Con la entrada en escena de Félix Berumen a la discusión literaria, aparece una nueva voz, ya plenamente educada y madura. Deja atrás la versión aldeana del ajuste de cuentas, el elogio rutinario o la descalificación entre miembros de cofradías (esa mínima guerra con flores venenosas o pasarela entre cuchillos), se desmarca del espontaneísmo, el ánimo dilettanti y la bohemia improductiva. La lectura para ser válida debe ser rigurosa, fue una especie de motto de nuestro autor. El crítico literario asumido como el outsider, como el aguafiestas, la voz lúcida, acaso discordante; tarea que no cualquiera está decidido a ejercer con plena conciencia. Su estilo es riguroso desde el principio; revisemos

el contexto literario, una creación uncida al estilo grave o grandilocuente. La consistencia de su escritura, hace el contraste con una tradición en ciernes, apunta puentes interpretativos, descubre las costuras de la artesanía literaria o las imposturas, aplica teorías literarias emergentes, traduce otras experiencias culturales; intenta establecer, deliberadamente o no, un canon.

“Con la entrada en escena de Félix Berumen a la discusión literaria, aparece una nueva voz, ya plenamente educada y madura”

Muestra un interés inicial en el teatro de la región, al publicar un ensayo esclarecedor, con personajes, tramas y genealogías. También le interesa el examen de la cultura fronteriza y la vida cultural del mexicano en Estados Unidos. Interés por la creación chicana, atada al mito fundacional de la gesta migratoria. Examen de la naciente noción de Mexamérica, repaso de la contracultura juvenil. Le interesa el devenir de la narrativa mexicana con sus estancias de Reyes o José Emilio Pacheco, la creación paciana y la escritura de Revueltas. Atraído a su vez, por desarrollar otros géneros, otra mirada, Félix Berumen, publica un relato, en El vaivén, obra dirigida por Rosina Conde y textos de poesía en prosa sobre fotografía en Esquina Baja. Incurre en la crónica también en Tijuana metro. Con sus

publicaciones incesantes, sus anotaciones al margen y presentaciones polémicas, no se distrajo de una meta inevitable, asumida o no: ser el primer crítico literario de la región.

¿Cuál era el escenario cultural en ese momento? La emergencia de una vida editorial, inusitada aunque vacilante, sujeta a vaivenes y personalismos inició de los programas de difusión de las instituciones educativas. Extensión universitaria apenas insinuada, pero valiosa. El gobierno federal, inquieto por su incomprensión sobre la frontera, intentaba todo género de proyectos (desde programas de industrialización, festivales de la raza, hasta encuestas sobre uso del lenguaje hablado). En materia literaria decidió fomentar encuentros de escritores y colecciones de publicaciones alusivas al gran magma de la escritura del norte del país (Programa Cultural de las Fronteras esquina con Fonapás St.). En contraparte, existía una falta endémica de crítica literaria. Un vasto movimiento creativo, aunque desorganizado y optimista, a tramos ingenuo, una literatura anclada en el fetiche de frontera y su cauda de derivaciones (literatura del desierto, miserabilismo, atroz experimentalismo bilingüe, retazos de bohemia cultural, la frontera como un despótico eje temático). Pululaba entre nosotros en ese entonces una cohorte de viejos y jóvenes maestros de la literatura mexicana, que aceleraban el aprendizaje y la conexión orgánica con la sustancia literaria mexicana (Daniel Sada, Rafael Ramírez Heredia, Edmundo Valadés, Federico Campbell, José Vicente Anaya, Sergio Gómez Montero, John Bruce-Novoa, entre otros).

¿Qué vemos en su paso como editor de suplementos y articulista en los años noventa del siglo XX?

El proyecto de registro de todo lo publicado en la región (aunque las cotas de edición eran reducidas).

Nuevas ideas en los suplementos. La publicación por entregas (a la manera del parisino Feuilleton), con obras que se forjaban en esas páginas semanales: recordemos El gran pretender, de L.H. Crosthwaite y La Genara, de Rosina Conde, que se publicaron por entregas.

La ilustración gráfica de los textos, la valoración de la fotografía, como disciplina autónoma y el ejercicio de géneros periodísticos.

El rescate de textos ignorados, que se articulan como un esbozo de tradición o ruta literaria que es necesario ensamblar y revisar por primera vez. Una especie de esencial arqueología literaria. Descubre, edita y presenta la novela Tijuana In (identifica a su elusivo autor detrás del seudónimo Hernán de la Roca), los textos de Millán Peraza, Melo de Remes, indagaciones sobre Joaquín Aguilar Robles, Patricio Bayardo y el Vizcaíno de los años sesenta.

Aquí, la labor de Félix fue notable: desbrozar caminos, identificar autores y obras a considerar, buscar elementos constitutivos de una nueva tradición, engarzar experiencias rescatables de autores de la frontera, divulgar corrientes narrativas, utilizar recursos de la teoría literaria, mantener vivo un diálogo entre iguales, primero a nivel de frontera, después, en el ámbito estatal.

“El gobierno federal, inquieto por su incomprensión sobre la frontera, intentaba todo género de proyectos, desde programas de industrialización, festivales de la raza, hasta encuestas sobre uso del lenguaje hablado”

La revisión crítica de temas de frontera, con todo lo aparejado. Incluida la naciente expansión del vago territorio de Mexamérica y la expresión cultural chicana.

La inclusión de polémicas literarias, escasas pero representativas, que no han recibido atención crítica. Y son la punta del iceberg de tendencias, corrientes y rupturas generacionales.

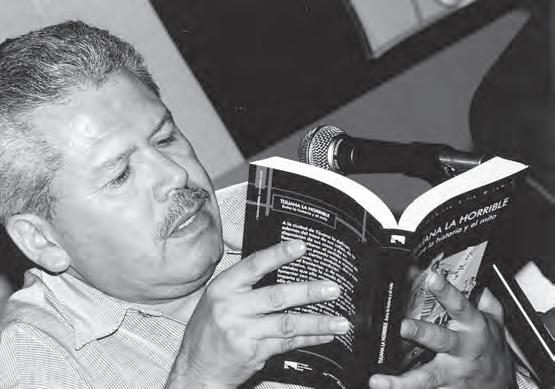

Tijuana, ruta de registro

Tijuana la horrible (2003) es el libro más procurado de El Colegio de la Frontera Norte, El COLEF (de esos títulos clásicos de la institución, como Don Crispín, A la brava ese o La flor más bella de la maquiladora). Una argumentación rigurosa sobre el mito de Tijuana, como sin city, siguiendo el rastro afiebrado de la leyenda negra, con un examen de la primera fase del siglo XX. El ensayista pasa revista a procesos de la ciudad y su expresión mítica en la literatura, la filmografía y las

crónicas de viajeros. En estas páginas se convoca a una asamblea de escritores que describen a la ciudad desde el asombro, el reconocimiento o la gana de forjar una escenografía para el lucimiento de sus historias; desde Hernán de la Roca a Sándor Márai; de Rubén Vizcaíno a Juan Hernández Luna o Paco Ignacio Taibo II. Tijuana la horrible gana importancia con el tiempo como una obra que abarca registros dispersos, hasta su publicación, alojados en la hemerografía y la referencia académica. Como en pocas obras previas se intenta armar un marco teórico, que abreva de las reflexiones del estructuralismo, nuevas teorías literarias y del herramental analítico de la academia. Una espléndida revisión de sucesos, tradiciones emergentes y signos culturales de la ciudad.

Otro libro es La frontera en el centro (2004). En estas páginas se desprende que la literatura fronteriza ha cumplido una función de registro, de corresponsalía desde la intemperie cultural. Su valor estético y formal, no obstante, depende de otras coordenadas, no siempre afortunadas. Otra lección simultánea es que no hay una sola república cultural sino muchos Méxicos posibles, ya que es imposible una noción abarcadora. Este libro demuestra que la frontera se refleja más variada y persuasiva en las letras de sus escritores que en los habituales registros (nota roja, mitos cíclicos o el insuficiente análisis académico). Señas y contraseñas (1998) es un archivo de autores y caracterizaciones estilísticas. Una cartografía de acceso rápido a esos trayectos literarios. Con generosidad, ánimo de registro y crítica explicativa, intenta extraer los atributos de una modernidad narrativa, que aún parece estar suspendida en el aire. En Fronteras reales. Fronteras escritas (2004), el autor vuelve a una de sus obsesiones intelectuales. Identificar la noción de frontera y

peso específico en la tradición escritural del norte binacional. La frontera adquiere fuerza simbólica, intensidad ordenadora, con una hegemonía discursiva sobre el universo escrito, por locales y foráneos. Aquí, Félix Berumen es el ensayista clásico que conocemos, de tonalidad suasoria, con sólida deriva argumentativa, que se auxilia en su discurso con la terminología de la academia (Blvd. Heterotopía esquina con Cronotopo St., en la Estación No Lugar). La primera parte del libro la dedica a la elucidación formal sobre la frontera, a la que concurren la lluvia de citas memorables y el name-dropping indispensable. Acto seguido desgrana el examen de autores, que conoce muy bien, por haber sido pionero en su estudio, desde los tiempos de la digamos Escuela Crítica de la Frontera: Ricardo Elizondo y sus ficciones en las estancias del noreste; la cauda de reflexiones sobre Federico Campbell, la deriva aventurera del detective de PIT II, Belascoarán Shayne, en las calles de polvosas metrópolis de la frontera, entre otros. La fórmula funciona para efectos de su revisión: un sartal de obras y autores y al fondo, como un muro ciego, la frontera, pétrea, esquiva a cualquier definición simplista. En su reciente libro Historia mínima (e ilustrada) de la literatura en Tijuana (2022), se redondea un afán añejo: ofrecer un manual de nombres, títulos y tendencias para explicar las letras de la ciudad fronteriza. Veo aquí generosidad con los autores; se destaca la buena nueva de su escritura. El autor descubre el Índex indispensable, novedades estilísticas, remarca trayectorias. Ve humor, sarcasmo, estructuras narrativas, esfuerzos de aprendizaje, tendencias imitativas o reiteraciones. Una indagación en los géneros y un trazo de contextos culturales. Logra una guía eficaz y concreta para conocer la cartografía literaria de Tijuana, logro nada fácil y difícilmente conseguible.

Es notable la persistencia de Félix Berumen al profundizar en la escritura sobre Tijuana. Ya en Tijuana la horrible realiza un corte de caja, un balance caudaloso, casi inverosímil, de obras, signos en rotación y definiciones de la ciudad perseguida por la leyenda negra. Ahora, en dos obras, Nuestra ciudad mía (2008) y Tijuana: vivir (en) la desmothernidad (2021), el asedio a definiciones y significantes sobre Tijuana, prevalece como una marea interpretativa sobre la entrañable y esquiva ciudad. Esta indagación no es nueva en el autor y se alimenta de artículos sucesivos alojados en la hemerografía regional. En Nuestra ciudad mía (cuyo título juega con una aérea frase de Salvador Novo), con un contrapunto de opiniones y despliegue de erudición, se forja una talentosa interpretación del orbe literario tijuanense. Aquí

hay un acercamiento más bien intelectual al territorio citadino; convergencia de afluentes temáticos: desde la épica de los corridos, la crónica como registro y escépticas aproximaciones a la ciudad distópica. Tijuana: vivir (en) la desmothernidad parece la natural continuidad de este explicarse la ciudad. Se prosigue con la revisión de la diada ensayo/ficción narrativa y esta nueva lluvia de referencias y apuntes heterogéneos profundiza la mirada del autor. Es tan homogéneo el tono de estos dos libros y la densidad de sus preguntas y respuestas, que podrían fusionarse en un solo volumen, cuya ambición última sería develar la identidad profunda de la ciudad. La antología Tijuana de papel (IMAC, 2019), complementa esa ruta de registro con el auxilio de la asamblea de voces literarias, intensas, desiguales, vivísimas, memoriosas. La ciudad es sometida aquí al contrapunto coral y al ajuste de cuentas de sus escritores.

“Humberto Félix Berumen es un escritor en plena producción y eficaz manejo de su descomunal información literaria. Pocas obras escapan a su revisión metódica”

En nuestro entorno, es difícil concebir una ruta como hombre de letras; el contexto social es hostil a esa condición. Encontramos en el camino de su escritura, los casos de Patricio Bayardo, Ramiro León Zavala y Rubén Vizcaíno. Actualmente, Gabriel Trujillo es uno de los pocos que vive a plenitud esa identidad creativa y ese

destino. Humberto Félix Berumen encarna esa vocación de hombre de letras en una región sin una tradición concreta en ese sentido. Ha sabido labrar un camino en torno a la investigación, la lectura, la palabra escrita, con una consistente presencia como autor, antologador, articulista en medios periodísticos, presentador y polemista de asuntos literarios y culturales. Creo que ha tenido éxito en la creación de un canon bajacaliforniano junto con Gabriel Trujillo, inmenso polígrafo gracias a su labor de recolección, crítica y organización de materiales. Armar el canon tiene su mérito, se identifican las trayectorias, valiosas sin duda, pero conlleva riesgos (calidades desiguales, trayectorias truncas, el piso resbaladizo del ejercicio de los géneros, etc.).

Humberto Félix Berumen es un escritor en plena producción y eficaz manejo de su descomunal información literaria. Pocas obras escapan a su revisión metódica. El continente en movimiento de la literatura bajacaliforniana encuentra a su profeta, evaluador y crítico. Cada escritura es autobiográfica, y en esta tesitura, el autor deja constancia de su identidad, dilemas y convicciones. Hagamos cuentas del camino recorrido, y dejemos testimonio de la inmensa contribución de Humberto Félix Berumen a la cultura literaria de Baja California.

MPor Javier Hernández Quezada Escritor y profesor universitario. Doctor en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Su libro más reciente es La dieta intangible (Pinos Alados, 2023).

e parece que un caso como el de Humberto Félix Berumen no pasa desapercibido en los perímetros movedizos de nuestra esfera cultural, sobre todo si se consideran la seriedad y el rigor con que se ha tomado las cosas. Interesado como pocos (o tal vez, como ninguno) en analizar la literatura creada-concebida en Baja California, su trabajo crítico no ha consistido sino en sistematizar los signos de una expresividad estética transcultural, fronteriza, norteña... que cómo dudarlo con el paso del tiempo se ha convertido en algo diverso, cuando no complejo y/o de difícil captación.

Metódico, subrayo, en sus estrategias (¡aunque contundente, siempre, en su valoración!), Félix Berumen ha analizado con mucha destrezala lógica creativa de aquellos que trabajan in situ con las palabras sin que tal escrutinio profesional suponga, por ejemplo, renunciar-suavizar al golpe de la apreciación contundente u osada, pero que tiene como objeto fundamental señalar los aspectos estimulantes que “el mundo del lenguaje” engendra y pone al “alcance de nuestras manos como lectores”, de acuerdo con lo que atinadamente indica en uno de sus libros (Texturas. Ensayos y artículos sobre literatura de Baja California, 2001). Y esto es así, en esencia, porque Félix Berumen ha hecho de su labor interpretativa una actividad unívoca, personal, que jamás opta por recorrer las rutas malsanas de la evasión y que, al contrario, llegado el momento, declara sin ambages lo que le gusta o disgusta, lo que le parece atractivo o repugnante, precisamente al mostrar el tipo de artefactos creativos que, por estos lares, se cuecen y brindan las claves de nuestros esquemas y visiones del mundo.

Por tanto, entiendo que hay algo de su trabajo que me hace pensar en lo que Harold Bloom definía como el ejercicio entusiasta del “alma solitaria” enfrentándose, desde la “más recóndita interioridad”, a los visos formales de la expresión y, a la vez, dilucidando sobre aquellos aspectos cambiantes que determinan el procedimiento artístico y cultural: me refiero a esos factores contextuales que influyen en la creación de la obra y que igualmente engloban un asunto mayor, o de alcances inusitados, vinculados con el estado de Baja California y las tensas relaciones que guarda con el centro de la nación.

Pues, como ha comentado Félix Berumen recientemente, vivir en Baja California, y más en específico, en Tijuana (ciudad donde también escribe y enseña), implica vivir en un territorio desmadrado (¡nunca mejor dicho!), caótico y periférico; o sea, en un territorio complejo, único en su tipo, cuyos procesos históricos de modernización siempre han ido a contracorriente

y a destiempo con respecto a la federación, generando en sus habitantes la sospecha de asistir a la clausura de un proyecto colectivista, de carácter monológico, al tiempo que a la apertura de otro donde, de forma contundente, la ambigüedad y la certeza confluyen y materializan en infinidad de actos y prácticas existenciales: “No priva en Tijuana, afirma el escritor, la ilusoria armonía de los contrastes, sino la abierta explosión de los sentidos; no el equilibrio entre las divergentes tendencias arquitectónicas, sino la desarmonía del conjunto; no la uniformidad que deriva de la fría realidad arquitectónica, sino el indómito desorden de calles y construcciones [...] Antes bien, las tensiones en una totalidad reacia a cualquier ordenamiento” (Tijuana: vivir (en) la desmothernidad, 2021).

Descifrar rastros escriturales

Insisto: serio en sus recursos, el autor de Tijuana la horrible. Entre la historia y el mito (2003) ha apostado por el ejercicio intelectual de una reflexión profusa y acumulativa que ciertamente ordena y clasifica, ubica y subraya, pero que a la par relaciona y destaca ejemplos interesantes y sugerentes de lo escrito en materia estética. Ejemplos, en el mejor de los casos, que expresan y captan el modo en que este fenómeno obedece a procesos externos; el modo en que se ve influido, mejor, por los efectos materiales de un afuera siempre dinámico y cambiante y que, para el caso, siempre pareciera llevar a cuestas los signos de la región, desconocidos para quienes ven en el territorio mexicano únicamente los aspavientos iterativos del tradicionalismo y su edulcoración.

En todo caso, digamos que hasta la fecha el gran reto de Félix Berumen ha sido el de leer y comprender lo que, en el marco de nuestra realidad, está en proceso; el de articular los sentidos de aquellas formas discursivas-disruptivas que, partiendo de un universo como el bajacaliforniano, reclaman la pronta y sagaz atención de aquél que descifra rastros escriturales con seriedad y rigor: esos trazos reflectantes y fortuitos de un mundo centrífugo, roto yescindido.

De ahí que crea necesario subrayar algo que me parece relevante en todo esto: la apuesta de Félix Berumen por una ensayística plena, la misma que le permite asumirse como un hombre de letras integrador, relacional, siempre consciente del tipo de retos simbólicos que su realidad física entraña y que lo llevan a publicar, con regular periodicidad, artículos, capítulos de libros, antologías, etcétera, tanto en medios académicos como divulgativos.

Fiel a sus intereses intelectuales, la labor analítica de Félix Berumen ha consistido, en fin, en centrar los decursos de la expresión bajacaliforniana, tomando en cuenta la lógica de un sistema literario propio o particular, que no se entiende si sólo se apela al modelo unívoco del nacionalismo ramplón, poco o nada consciente de lo diverso y disfuncional. Esto, por ende, que es notorio (¡y súper-contundente!), queda plas-

mado cuando el también bibliotecario del Colegio de la Frontera Norte se da la tarea de estudiar, comprender o nombrar los influjos modernos de la narrativa de nuestro estado, insistiendo en las características de sus facetas y demostrando así los efectos de un desarrollo creativo que a veces consigue con éxito sus objetivos y que en otras los malogra: de esa narrativa que, para explicarlo con sus palabras, parece que crece y se fortalece cuando deja atrás el caduco paradigma del motivo regionalista y encuentra, en su lugar, los referentes efectivos de una suerte de “desprovincialización narrativa” que, además de “trascender lo local”, nos recuerda que “hay historias y experiencias locales de interés universal: pero siempre recreadas desde una mirada capaz de otorgarles una dimensión mayor y más profunda” (Señas y contraseñas. La modernidad narrativa en Baja California, 2011). Igualmente, observo que tal interés por captar las implicaciones definitivas de lo normal y visible en estas tierras se demuestra cuando se avoca a pensar en el determinismo de los límites binacionales y traza claramente las vallas y los muros literarios de lo que define como la “frontera taxonómica”, “conceptual”, “heterotópica”, “alegórica”, “vivida”, “desterritorializada”, “tópica” y “narrativa” (Fronteras reales, fronteras escritas, 2015); o cuando, en otro libro, se impone el reto fundacional de escribir una historia mínima de la literatura tijuanense, advirtiendo que si “la construcción de cualquier tradición literaria es críticamente selectiva [...] en Tijuana la tradición requiere todavía del reconocimiento de un proceso histórico que considere el lugar de las obras literarias que, por su calidad, acaso pudieron trascender el momento de su aparición” (Historia mínima (e ilustrada) de la literatura en Tijuana, 2022).

Resumiendo, las aportaciones de Félix Berumen a la cultura del estado de Baja California son insuperables, vistas las felices dimensiones que adquieren sus propuestas de análisis y precisiones conceptuales. Enhorabuena, ¡Máster!

LPor Dayana Campillo

Licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la UABC. Actualmente es estudiante de Maestría en Literatura Hispanoamericana en la BUAP. Se especializa en literatura no mimética. hernandezf71@uabc.edu.mx