39 minute read

Calendario fi ere Fiere, eventi, convegni 2021

Fiere, eventi, convegni 2021

Taste

Advertisement

Firenze, 10-12 aprile Organizzazione: Pitti Immagine taste.pittimmagine.com

MARCAby Bolognafi ere – Salone internazionale sui prodotti a Marca del Distributore Bologna, 23-24 giugno Organizzazione: BolognaFiere Spa

Associazione della Distribuzione Moderna (ADM)

www.marca.bolognafi ere.it

Cibus – 20o Salone internazionale dell’Alimentazione

Italia

Parma, 31 agosto – 3 settembre Organizzazione: Fiere di Parma Spa e.canuti@fi ereparma.it www.cibus.it

Fieravicola – Salone internazionale avicolo Rimini, 7-9 settembre Organizzazione: Fieravicola Srl fi eravicola.com

SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale Bologna, 9-12 settembre Organizzazione: BolognaFiere Spa www.sana.it

iMeat by Ecod

Modena, 12-14 settembre Organizzazione: Ecod Srl marketing@imeat.it imeat.it

MEAT-TECH by Ipack-Ima

Milano Rho, 22-26 ottobre Organizzazione: Ipack Ima Srl www.meat-tech.it

Tuttofood – Milano World Food Exhibition Milano Rho, 22-26 ottobre Organizzazione: Fiera Milano Spa info@tuttofood.it - www.tuttofood.it

HOST Milano

Milano, 22-26 ottobre Organizzazione: Fiera Milano Spa host.fi eramilano.it

Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona

Cremona, 2-4 dicembre Organizzazione: CremonaFiere www.fi erezootecnichecr.it

Estero

Specialty Food Live

Virtuale (NY, USA) 19-22 gennaio Organizzazione: SDA Specialty Food

Association

www.specialtyfood.com

Anufood China

Shenzhen (Cina) 21-23 aprile Organizzazione: Koelnmesse Srl info@koelnmesse.it www.anufoodchina.com

Alimentaria

Barcellona (Spagna), 17-20 maggio Organizzazione: Alimentaria

Exhibitions

www.alimentaria.com

PLMA World of Private Label – Il Mondo del Marchio del Distributore Amsterdam (Olanda), data da destinarsi Organizzazione: Private Label

Manufacturers Association

www.plmainternational.com

Meat & Poultry Russia

Mosca (Russia), 25-27 maggio Organizzazione: VNU Exhibitions www.viv.net

Sirha Food

Lione (Francia), 29 maggio-2 giugno Organizzazione: GL Events www.sirha.com

Alimentec

Bogotà (Colombia) 8-11 giugno Organizzazione: Koelnmesse SAS feriaalimentec.com

VIV Turkey

Istanbul (Turchia) 10-12 giugno Organizzazione: VNU Exhibitions www.viv.net

World Meat Congress

Cancun (Messico) 23-25 giugno Organizzazione: The International

Meat Secretariat (IMS)

wmc2021cancun.com

Poultry Africa 2021

Kigali (Rwanda) 1-2 settembre Organizzazione: VNU Exhibitions www.viv.net

Meatopia

Londra (Regno Unito) 3-5 settembre Organizzazione: Meatopia UK meatopia.co.uk

Anufood India

Bombay (India), 6-8 settembre Organizzazione: Koelnmesse YA

Tradefair Pvt Ltd. – Koelnmesse Srl

www.anufoodindia.com

Space

Rennes (Francia), 14-16 settembre Organizzazione: Space www.space.fr

VIV Asia Meat Pro Asia Free from Food Asia

Bangkok (Tailandia) 22-24 settembre Organizzazione: VNU Exhibitions www.viv.net

SIAL China

Shanghai (Rep. Pop. Cinese) 28-30 settembre Organizzazione: Comexposium

SIAL Exhibition Co. Ltd

www.sialchina.com

Anuga

Colonia (Germania), 9-13 ottobre Organizzazione:

Koelnmesse Srl

www.anuga.com

Sommet de l’Élevage

Clermont-Ferrand (Francia), 5-8 ottobre Organizzazione:

Sommet de l’Élevage

www.sommet-elevage.fr

Alimentaria Foodtec

Barcellona (Spagna), 19-22 ottobre Organizzazione:

Alimentaria Exhibitions

www.alimentariafoodtech.com

Meat & Grill Days

Atene (Grecia) 2-4 ottobre Organizzazione: O.Mindcreatives www.meatdays.gr

Süffa

Stoccarda (Germania), 6-8 novembre Organizzazione:

Landesmesse Stuttgart GmbH

www.messe-stuttgart.de/sueffa

NOTA

Le date e i luoghi delle fi ere sono soggetti sempre a variazioni. Si consiglia chi è interessato a partecipare a una fi era ad accertarsi, presso gli organizzatori, del luogo e della data. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Il Big Ben ha detto stop

Dal primo gennaio 2021 la Brexit è realtà. I principi cardine della futura relazione tra Londra e Bruxelles sono fi ssati, senza ulteriori rinvii. Tra impegni, preoccupazioni e auspici, si apre una nuova era, non solo per la Gran Bretagna

di Sebastiano Corona

Dopo oltre 47 anni di permanenza al suo interno, il Regno Unito ha defi nitivamente concluso la sua esperienza di Stato Membro dell’Unione Europea. È una fase di incertezza generale, tanto più che al momento in cui scriviamo non si conosce ancora nel dettaglio il contenuto dell’accordo, ma l’ottimismo non manca. «La Gran Bretagna continuerà ad avere accesso all’area di libero scambio della UE. Non ci saranno né dazi, né tariffe, ma il Paese si riprende la sua sovranità»: BORIS JOHNSON, nel suo lungo e discusso discorso alla Camera dei Comuni, è stato chiaro su questi tre aspetti, nel defi nire un passaggio storico da molti punti di vista, destinato a cambiare la vita di persone e imprese e non solo britanniche. D’altronde le catastrofi che conseguenze di questo divorzio, paventate all’indomani del referendum del 2016 in cui popolo britannico ha fatto la sua scelta, non si sono di fatto concretizzate. Non nelle modalità più temute.

La Gran Bretagna è un Paese dalla storia importante, da sempre considerato centro economico e fi nanziario mondiale, ha un sistema che reagisce bene al cambiamento e che tende all’equilibrio. È fi scalmente competitivo con una tassazione nel complesso ridotta e dunque polo di attrazione di investimenti dall’estero. Non sarà la Brexit a comprometterne il futuro.

La domanda non è però solo come cambierà il mondo per l’UK, ma come cambierà il modo di rap-

portarsi ad esso. Se Londra non sarà più parte del territorio doganale e fi scale dell’UE e mancano ancora alcuni nodi da sciogliere — non ultimi gli accordi sulla pesca nelle acque britanniche, la governante, in particolare sui meccanismi da mettere in atto in caso di controversia e le condizioni per evitare una concorrenza sleale —, come dovranno essere gestiti questi cambiamenti dalle imprese che con essa hanno rapporti commerciali in ingresso e in uscita?

C’è un netto cambiamento di sistema: si passa da uno armonizzato ad uno divergente e tutto da scrivere. E se questo non deve essere di per sé un problema, è comunque un passaggio che va gestito e governato e al momento richiede uno sforzo di riassetto nella gestione.

Dal 31 dicembre la circolazione delle merci da e per il Regno Unito verrà considerata commercio con un Paese Terzo, con tutte le conseguenze del caso e pertanto: l’introduzione di un confi ne doganale, l’esecuzione di attività amministrative diverse dal passato, una nuova gestione fi scale delle transazioni, l’eventuale pagamento di dazi (al momento in realtà scongiurati), una diversa modalità nei pagamenti.

Signifi ca altresì normativa differente sia in ambito commerciale sia nei rapporti professionali, in generale, con tutte le conseguenze del caso.

Quanto saranno impegnativi e costosi questi mutamenti per le imprese che con la Gran Bretagna si rapportano periodicamente è tutto da vedere; non a caso, al di là delle rassicurazioni che giungono da più parti, la preoccupazione è tanta. Si tratta di una piazza che

per l’Italia vale circa 25 miliardi di euro di esportazioni complessive, 3,4 miliardi delle quali di solo agro-

alimentare.

L’Inghilterra rappresenta il quarto mercato di sbocco per il Belpaese. E se i Britannici hanno rischiato di dover rinunciare al cibo nostrano per i problemi conseguenti alla Brexit, le imprese italiane possono tirare per ora, un sospiro di sollievo. Così come i produttori ita-

liani di vini e prosecco — un mercato che vale da solo 700 milioni di euro

all’anno — di ortofrutta trasformata, di pasta, salumi e formaggi, le cui esportazioni possono considerarsi al sicuro e proseguire in un trend che negli ultimi 10 anni ha fatto segnare un incremento del 48%.

I timori sono diversi: il più grande è quello di essere travolti da burocrazia e complicazioni. Si pensi, per esempio, alla certifi cazione dei prodotti che passerà da CE a UKCA e che sarà usata per i beni immessi sul mercato di Inghilterra, Galles e Scozia, appunto. La sua apposizione sarà la prova che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo. Ma richiederà uno sforzo in termini di gestione, amministrazione, impiego di personale. Una complicazione che si traduce in una spesa che prima non esisteva. Non si conoscono nel dettaglio i contenuti dell’accordo, preoccupa quindi l’ipotesi di intese bilaterali del Regno Unito con Paesi come gli Stati Uniti o altri Stati che potrebbero diventare la porta di ingresso di produzioni di Italian sounding.

Un altro rischio, soprattutto nell’immediatezza, è quello del rallentamento delle transazioni commerciali dovute al fatto che d’ora in poi ognuna di esse sarà di fatto considerata di esportazione a tutti gli effetti, con le relative formalità doganali.

L’eventuale applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto alle merci esportate e l’eventuale introduzione di nuovi oneri comporterebbero un maggiore costo fi nale per l’acquirente inglese che, visto l’aumento di prezzo, potrebbe anche rinunciare a quel bene. Ma anche l’introduzione di nuove disposizioni normative avrebbe il deleterio effetto di generare costi, che andrebbero inevitabilmente a gravare sul prodotto, rendendolo meno appetibile sul mercato.

A preoccupare anche i rischi sulla piena tutela giuridica dei prodotti a Indicazione Geografi ca (DOP/IGP) che incidono per circa il 30% sul totale dell’export agroalimentare made in Italy in Gran Bretagna e che, senza protezione effi cace, rischia di subire la concorrenza sleale dei prodotti di imitazione.

Rimangono inoltre da defi nire i dettagli conseguenti all’applicazione del level playing fi eld, in base al quale il Regno Unito potrà continuare ad esportare anche i suoi prodotti nel mercato UE.

In sintesi, le incertezze sono ancora molte e conseguentemente sono numerosi i timori. All’Italia spetta il compito di essere vigile e non perdere d’occhio un mercato che si mostra, da ogni punto di vista, tra i più importanti per l’agroalimentare nazionale e non solo.

Sebastiano Corona

Nota

A pagina 32, photo © Lightboxx – stock.adobe.com

UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio del Regno Unito che sostituirà la marcatura CE e che sarà utilizzato per le merci immesse sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit). La sola marcatura UKCA non potrà essere utilizzata per i prodotti immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord, che richiedono la marcatura CE o la marcatura UK (NI). L’apposizione del marchio UKCA testimonierà che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo.

La neutralità climatica come obiettivo comune

La sostenibilità non è una moda, non più. Non lo è da nessun punto di vista e comunque la si intenda. E darle corso, in ogni ambito e con ogni mezzo, è una responsabilità in capo tanto alle imprese e ai Governi quanto ai consumatori. Ognuno nel suo ruolo

di Sebastiano Corona

Il nostro parere politico non si esprime solo nella cabina elettorale. Si può infatti contribuire a defi nire le sorti del pianeta anche in altri gesti della vita quotidiana, primo tra tutti nel modo di fare la spesa. Tradotto, il potere economico è prima di tutto nelle mani di noi cittadini comuni. Siamo noi a decidere le sorti di un prodotto, un’impresa, un canale commerciale, un intero sistema economico

Il potere di chi acquista è notevole, per questo le scelte vanno fatte con responsabilità. Un semplice gesto, unito a quello di tanti altri che si muovono nella stessa direzione, genera un’azione politica vera e propria, destinata ad avere risvolti di sostenibilità ad ampio raggio

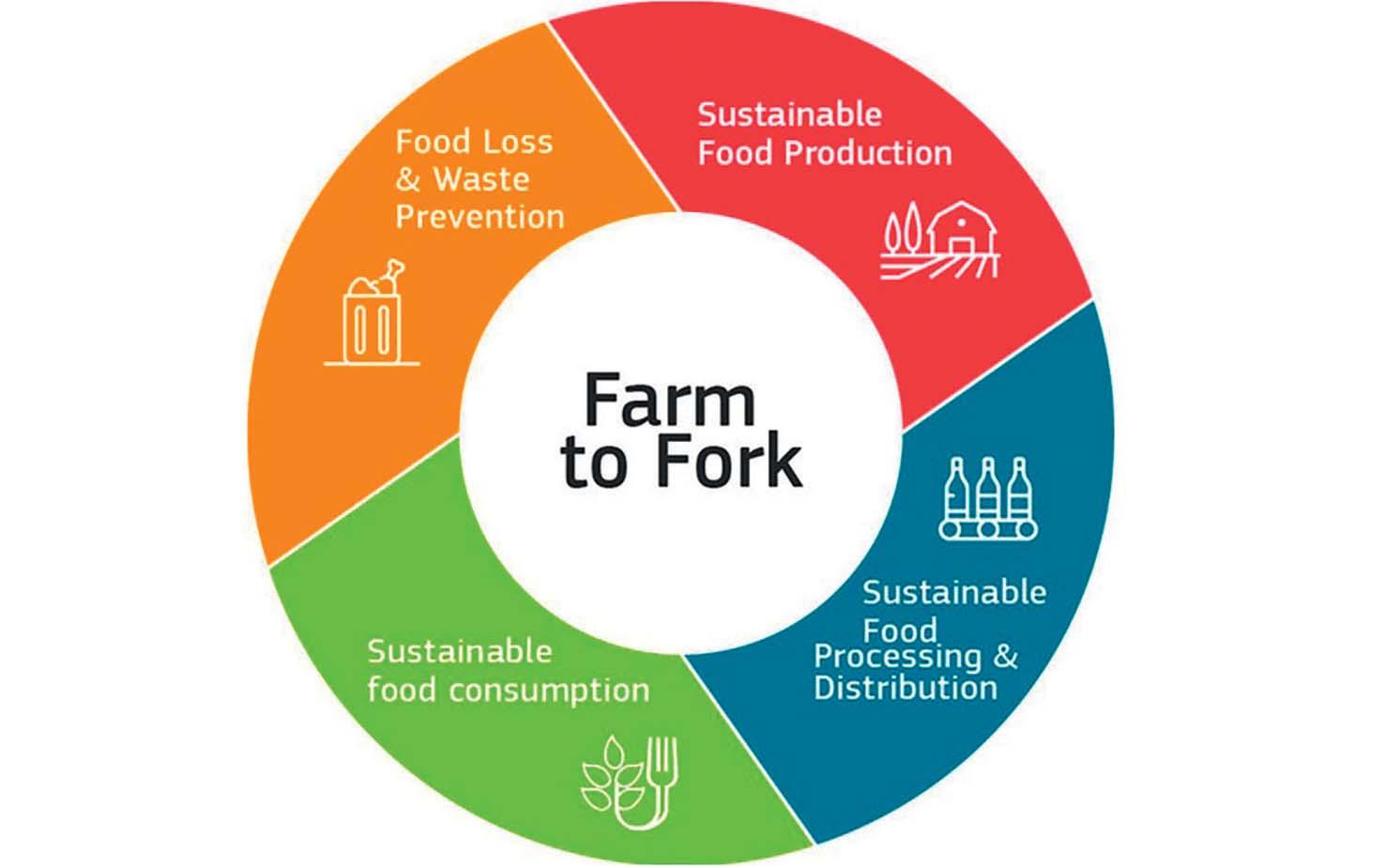

Comprare è un atto morale, oltre che economico. Lo dice la lettera enciclica Caritas in veritate fi rmata da Papa Benedetto XVI già nel giugno 2009. Lo dice più recentemente il Farm to Fork, la strategia pubblicata a maggio 2020 dalla Commissione europea che — nel proporre un piano ambizioso diretto a cambiare il sistema agroalimentare e non solo —, sottolinea che i consumatori dovranno essere più responsabili. Chi acquista non solo non deve più considerarsi impotente di fronte alle decisioni degli altri attori del mercato, ma deve essere consapevole della sua responsabilità, considerato che le sue scelte di fronte allo scaffale, hanno delle conseguenze sul piano economico, ambientale e sociale.

I mutamenti climatici, il depauperamento di risorse naturali, ma anche una scarsa qualità della vita di chi lavora, soprattutto in certi Paesi del mondo, sono unicamente responsabilità delle imprese oppure un ruolo importante, forse decisivo, è proprio di noi consumatori?

In buona parte sì. Ne è convinto LEONARDO BECCHETTI, ordinario di Economia all’Università di Roma Tor Vergata e direttore del corso di specializzazione in European Economics and Business Law e del Master MESCI di Development and International Cooperation, che lancia un intrigante messaggio: votiamo con il portafoglio. Il nostro parere politico non si esprime solo nella cabina elettorale. Si può contribuire a defi nire le sorti del pianeta anche in altri gesti della vita quotidiana, primo tra tutti nel modo di fare la spesa. Tradotto, il potere economico

è prima di tutto nelle mani di noi

cittadini comuni.

Siamo noi a decidere le sorti di un prodotto, di un’impresa, di un canale commerciale, di un intero sistema economico. Siamo sempre noi a decidere se determinate fi liere, mercati o Paesi dove manca il rispetto delle leggi minime, dei diritti universali, del pianeta debbano esistere o meno.

Il potere di chi acquista è notevole, per questo le scelte vanno fatte con responsabilità. Ognuno dovrebbe acquisire la consapevolezza del fatto che il proprio consumo o risparmio può fare la differenza nel sostenere o affossare aziende, territori, Stati e persino modelli produttivi.

Un semplice gesto, unito a quello di tanti altri che si muovono nella stessa direzione, genera un’azione politica vera e propria, destinata ad avere risvolti di sostenibilità ad ampio raggio.

Una sostenibilità che, come defi nita nel rapporto “Our Common Future” pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’Ambiente e lo sviluppo del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, si traduca in “uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Una sostenibilità che si esprime dunque su tre elementi principali: 1. la tutela dell’ambiente, affi nché vengano garantite la disponibilità e la qualità delle risorse naturali; 2. il sociale, perché si generi e si mantenga un elevato livello della qualità della vita, di equità, giustizia, di sicurezza e dei servizi per i cittadini; 3. infi ne l’economia, perché ogni intrapresa deve comunque garantire effi cienza e reddito per l’impresa.

Si tratta dunque di una visione attuale e futura dell’ambiente e dell’uomo che ne garantisce il proseguo senza sacrifi care il profi tto. Sostenibilità non signifi ca infatti rinunciare alla ricchezza che l’impresa può generare. Tutt’altro. È il punto d’equilibrio tra le tre dimensioni, a cui ogni attore, per il suo ruolo, dovrebbe tendere.

A questo si è ispirata anche l’Assemblea Generale dell’ONU, che il 25 settembre 2015 ha adottato l’Agenda 2030, intitolata “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, dove defi nisce 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Leonardo Becchetti, ordinario di Economia all’Università di Roma Tor Vergata e direttore del corso di specializzazione in European Economics and Business Law e del Master MESCI di Development and International Cooperation (photo © www.unisg.it).

(Sustainable Development Goals), sancendo inoltre l’effettiva insostenibilità del modello di sviluppo attuale, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico.

Ed è in tal senso molto chiaro il Green New Deal, il documento recentemente licenziato dalla Commissione europea, che prevede una serie di azioni politiche da attuare nei prossimi anni con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nel Vecchio Continente entro il 2050 e che prevede, tra le varie cose, di ridurre di almeno il 50% le emissioni di gas a effetto serra nel prossimo decennio.

L’intenzione è quella di rivedere ogni legge vigente in materia di clima e di introdurre nuove norme sull’economia circolare, sulla ristrutturazione degli edifi ci, sulla biodiversità, sull’agricoltura e sull’innovazione.

Un piano straordinario che la presidente della Commissione europea, URSULA VON DER LEYEN, ha defi nitivo rivoluzionario «al pari dello sbarco dell’uomo sulla luna», poiché questo patto tra Stati renderebbe l’Europa il primo continente a neutralità climatica.

Appare insomma improcrastinabile l’attuazione di un sistema in cui le imprese e i Paesi che operano nel rispetto dell’ambiente e dei la-

voratori vengano premiati, prima di tutto dai consumatori, nel momento in cui acquistano, ma in seconda battuta anche da meccanismi normativi incentivanti che conducano verso una politica di sostenibilità in senso ampio.

Ai Governi spetta il compito di sostenere le industrie che contribuiscono a questo modello, ma anche creare i presupposti per una giusta informazione e per un’educazione all’acquisto consapevole. Solo così il consumatore può prendere coscienza e rendersi conto dell’enorme impatto dei propri gesti sulle scelte delle imprese. Ricade dunque su di lui il compito di informarsi adeguatamente. L’informazione non è infatti solo un diritto ma anche dovere.

E ricade altresì su di lui una scelta d’acquisto che non sia condizionata unicamente dal prezzo, ma che tenga conto di ogni aspetto, dal canale d’acquisto all’impatto ambientale del packaging, dai chilometri che la materia prima o il prodotto trasformato hanno percorso prima di giungere allo scaffale, alle condizioni di vita e di lavoro di chi ha contribuito a realizzarlo, compresa la remunerazione di ogni anello della fi liera e il rispetto, da parte dell’impresa produttrice e venditrice, della legge, non ultima quella fi scale e contributiva. Solo per fare alcuni esempi.

Ai consumatori manca però la

consapevolezza del proprio potere: non sempre sono suffi cientemente informati e, in certi casi, non sanno quanto le proprie decisioni possano infl uire.

Eppure di esempi, anche recenti, di come l’opinione pubblica in un arco di tempo ragionevole sia riuscita a far cambiare meccanismi importanti, sono molti. Uno per tutti è quello dell’olio di palma, messo alla gogna per motivi diversi, forse in certi casi nemmeno del tutto noti a chi ha deciso di non acquistare più prodotti che lo contengano tra gli ingredienti. In pochi mesi molte delle industrie che lo utilizzavano non solo lo hanno sostituito con altri grassi, ma ora ne evidenziano l’assenza in ogni etichetta, trasformando quello che inizialmente è stato un problema, in una effi cace leva di marketing.

Un altro esempio certamente meno clamoroso, ma ugualmente signifi cativo, è quello del consumo dei ricci di mare in Sardegna. A seguito di un evidente depauperamento dei fondali dell’Isola, è partita infatti negli anni scorsi una campagna di sensibilizzazione del mercato fi nale che ha visto il coinvolgimento trasversale di consumatori ed operatori economici, perché ne venisse scoraggiato il consumo. Il motto era quello di non consumarli oggi, per averli ancora domani, tanto più che il rischio di estinzione defi nitiva è tutt’altro che remoto.

Il risultato è stato che molti chef hanno tolto i ricci dai loro menu, stessa cosa hanno fatto alcune insegne della Grande Distribuzione Organizzata. Tutti operatori economici che, oltre ad aver lodevolmente contribuito alla causa sensibilizzando quei clienti che ancora non avevano fatto una rifl essione sul delicato tema, nel

rinunciare a commercializzare il prodotto, pur avendone avuto un immediato danno economico, hanno comunque registrato un ritorno in termini di immagine e di contributo fattivo ad una pesca sostenibile, che possa pertanto continuare sul lungo termine.

Azioni come quelle citate possono avere un effetto dirompente e su larga scala se si considera l’interdipendenza planetaria. La globalizzazione, infatti, non permette solo scambi commerciali tra economie lontane e diverse tra loro, ma si manifesta anche in altri ambiti e lo scambio velocissimo di informazioni può consentire in poco tempo che prese di coscienza locali vengano sposate in contesti ben più ampi e geografi camente distanti, con tutte le conseguenze del caso in termini di impatto sui mercati e sulla società.

«C’è un mondo che non ce la fa e che non può votare con il portafoglio nemmeno volendo. Ma c’è anche un’Italia che ha la disponibilità, che lo può fare e in certi casi lo fa con piacere, a prescindere dal prezzo a cui non bada in maniera eccessiva.

Quelle persone devono votare con il portafoglio se vogliono creare un’economia migliore, che serva soprattutto a coloro che con il portafoglio in questo momento

non possono votare»: questo risponde professor Becchetti a chi gli fa presente che il prezzo è per molti una scelta obbligata.

Il tema merita in effetti un approfondimento specifi co, poiché molto ci sarebbe da dire sulle ragioni che ci guidano negli acquisti, a prescindere dalla nostra reale disponibilità fi nanziaria. È sul serio il portafoglio il vero e unico problema? Si pensi alle spese discutibili che a volte si fanno. Non è soprattutto una questione di scelte?

Non lo è per esempio in un Paese in cui si continua a spendere in maniera importante in gioco d’azzardo, fumo o altre diavolerie, sacrifi cando la qualità del cibo, con la giustifi cazione che non si riesce a sbarcare il lunario?

Talvolta — non sempre purtroppo — non è tanto o solo una questione di conto in banca ma di priorità e di educazione al consumo. Non

può essere sempre e solo il prezzo

a guidare gli acquisti. C’è un detto: quando una cosa costa troppo poco, devi preoccuparti. Forse c’è dietro una materia prima di scarsa qualità, lo sfruttamento dei lavoratori, il mancato riconoscimento dei diritti di chi ha contribuito a realizzarlo o una produzione eseguita in barba alle norme sulla sicurezza, l’ambiente, il fi sco. Non è detto che sia così, ma

una valutazione è d’obbligo e non è

più una scelta.

È una responsabilità di chi acquista, anche e soprattutto quando a comprare è la Pubblica Amministrazione. A maggior ragione, quando a decidere è un ente pubblico che utilizza risorse di tutti. Speriamo sia defi nitivamente tramontata la stagione delle aste al ribasso, dove l’unico criterio di scelta era quello dell’offerta, in barba a tutti gli altri elementi di valutazione, anche quando si trattava di acquisti di prodotti alimentari. Se anche la PA

vuole operare per la costruzione di un mondo sostenibile, non può che tenere in giusto conto gli aspetti che riguardano la vicinanza o meno delle fi liere, la qualità, il rispetto dei lavoratori, dell’ambiente e delle

norme.

Il potere dei Governi è, anche da questo punto di vista, notevole. Qualunque Paese può introdurre divieti — per esempio di processi produttivi che danneggino cose, persone o l’ambiente — oppure può incentivare nelle modalità più disparate, comuni cittadini, imprese ed enti ad operare in un certo modo.

Gli esempi sono innumerevoli. Uno per tutti, quello attuato da anni dall’Unione Europea, che vede l’esclusione di certi settori produttivi considerati a grande impatto ambientale da qualunque provvedimento di sostegno che implica l’erogazione di aiuti di Stato. Lo scopo è, non potendo impedire l’esercizio di certe attività, almeno di non incoraggiarle con provvedimenti a sostegno.

Pescara - Italia tel. (+39) 085 4470515 fax (+39) 085 4472580 e-mail: info@vnsrl.com www.vnsrl.com

macchine automatiche

per la produzione di spiedini fi no a 7000 spiedini all’ora

Novità Speciale griglia dietetica, cucina senza fumo sul fornello di casa e da campeggio spiedini - salsicce - würstel

Ricade sul consumatore una scelta d’acquisto che non sia condizionata unicamente dal prezzo, ma che tenga conto di ogni aspetto, dal canale d’acquisto all’impatto ambientale del packaging, dai chilometri che la materia prima o il prodotto trasformato hanno percorso prima di giungere allo scaff ale alle condizioni di vita e di lavoro di chi ha contribuito a realizzarlo, compresa la remunerazione di ogni anello della fi liera e il rispetto, da parte dell’impresa produttrice e venditrice, della legge, non ultima quella fi scale e contributiva (photo © Tyler Olson).

Certe tipologie di intrapresa, ancorché non vietate, sono penalizzate su diversi fronti. Al contrario, gli incentivi pubblici, di qualunque natura essi siano, vedono e vedranno sempre di più in futuro un meccanismo di premialità che non si tradurrà solo in contributi economici, sgravi fi scali e contributivi, ma anche vantaggi o corsie preferenziali in occasione di appalti, affi damenti diretti, bandi, misure di sostegno varie.

La sostenibilità non è solo un elemento di grande appetibilità commerciale, la cui popolarità è destinata a crescere sempre di più tra i consumatori. È anche l’elemento in assenza del quale, alla lunga, un’impresa sarà costretta a scegliere tra vivere e morire.

Se ne sono accorte le insegne della Grande Distribuzione Organizzata per ciò che concerne l’alimentare. Se ne sono accordi i grandi fondi d’investimento mondiali, disposti ormai a scommettere solo su imprese che vadano verso quella direzione, ma anche il mondo della fi nanza in generale, che pur avendo come priorità il profi tto, vede un brulicare di fondi etici che, senza trascurare la resa economica, operano con presupposti nuovi e inclusivi.

L’Italia è stata pioniera, anni fa, nell’introdurre regole sulle pratiche sleali tra imprese, adottando norme che nella contrattazione privata tutelassero la parte più debole. L’Unione Europea ha seguito la stessa strada di recente, nella convinzione che le azioni che danneggiano determinati anelli della fi liera a vantaggio di altri non facciano che generare scompensi e ripercuotersi, a monte, sulla vita della persone, violandone i diritti, talvolta sfociando in azioni talmente gravi da confi gurarsi come reato. Qui sono chiamati in gioco, a vario titolo, operatori economici, canali distributivi, soggetti pubblici e consumatori.

Anche provvedimenti come questo vanno verso un modello di sostenibilità. Quella che vuole che ogni soggetto economico, soprattutto quelli più deboli nel mercato, non vengano schiacciati da chi detiene il maggior potere.

Quel tipo di sbilanciamento non può infatti che tradursi in condizioni di lavoro inique, in mancanza di rispetto dei lavoratori e degli imprenditori più piccoli, talvolta anche in caporalato.

Insomma, alcune cose sono state fatte, molte restano da fare. Bisogna

lavorare perché si crei l’assunzione

di una nuova responsabilità. Prendere una direzione diversa non è facile, ma nemmeno impossibile. Come sostiene professor Becchetti: «il mondo cambia con un’azione a quattro mani: Stato, Mercato, Cittadinanza attiva, Imprese responsabili». Se ognuno sta nel suo ruolo e lo esercita sino in fondo, è solo una questione di tempo.

Sebastiano Corona

Nota

A pag. 34, photo © Elnur – stock. adobe.com

Fondi europei e Covid-19

Nel dramma sanitario, sociale e fi nanziario che stiamo attraversando l’Unione fa sentire la sua presenza a sostegno degli Stati Membri. È un momento storico, ma soprattutto un’opportunità da sfruttare al meglio

di Sebastiano Corona

Il Next Generation EU è un piano di ripresa proposto dalla Commissione europea — approvato dopo annose discussioni — che ha lo scopo di far ripartire l’economia del Vecchio Continente a seguito dei danni causati dalla pandemia. Ripartito in diversi programmi prevede, tra i principali, il Recovery and resilience facility (Dispositivo per la ripresa e la resilienza, comunemente chiamato Recovery Fund), un fondo che arriva a 672,5 miliardi di euro, divisi in 360 di prestiti e 312,5 di sussidi. A questo si aggiungono altri fondi per un totale di 750 miliardi di euro, il cui impegno dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023 e i pagamenti entro la fi ne del 2026. Si tratta di un piano complessivamente molto ambizioso, che stabilisce come criterio di ripartizione delle sovvenzioni tra Stati, il calo del PIL reale nel 2020 e, nel biennio 20202021, l’inverso del PIL pro capite e la quota di popolazione. Non sa-

ranno fondi attributi a pioggia, ma

Next Generation EU è uno strumento di ripresa temporaneo da 750 miliardi di euro che consentirà alla Commissione di ottenere fondi sul mercato dei capitali. Tale strumento contribuirà a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, per creare un’Europa post Covid più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfi de presenti e future

Questa straordinaria iniezione di capitali deve essere sfruttata per attuare quelle riforme strutturali di cui l’Italia ha bisogno. Senza tali riforme, l’impatto delle risorse, pur ingentissime, sarebbe limitato. È quindi fondamentale riuscire ad impegnare le risorse e ad impegnarle correttamente in modo funzionale per garantire una crescita ed uno sviluppo del Paese

sulla base di richieste supportate da programmi nazionali di spesa

(quello dell’Italia, nel momento in cui scriviamo, gennaio 2021, è ancora in fase di stesura, NdA).

Almeno il 37% dei fondi dovrà andare alla transizione verde e il 20% a quella digitale, ma ci saranno altresì indicazioni annuali della Commissione europea relative al loro impiego nel tempo. Le prime somme, che non arriveranno comunque se non nel 2021 inoltrato, dovranno essere in gran parte anticipate dagli Stati, che poi si vedranno rimborsare in un secondo momento i fondi da Bruxelles. La condizione, però, è che gli obiettivi (i cosiddetti milestone), defi niti nel piano di rilancio, siano mano a mano rispettati e che tutti i fondi siano spesi entro il 2026. Non devono quindi esserci ritardi e ineffi cienze, pena il rischio di non incassare i rimborsi.

Oltre alla misura per la ripresa e la resilienza quale sostegno agli investimenti e alle riforme, ci sarà un fondo di assistenza alla ripresa per la coesione, il REACT-EU, che concerne nello specifi co gli interventi a lungo termine per il risanamento del mercato del lavoro, anche mediante incentivi per l’occupazione, regimi di riduzione dell’orario lavorativo, misure a favore dell’occupazione giovanile, sostegno ai sistemi sanitari, nonché liquidità per il capitale d’esercizio delle PMI.

INVEST EU potenzierà l’autonomia strategica dell’economia dell’Unione, soprattutto in ambito di infrastrutture, tecnologie critiche e assistenza sanitaria. Sosterrà inoltre le catene strategiche del valore, ad esempio nei settori della sanità intelligente, dell’internet nell’industria, la produzione a basse emissioni di CO2 e la cybersicurezza.

Lo strumento di sostegno alla solvibilità fornirà una garanzia dell’Unione al Gruppo Banca Europea per gli investimenti, al fi ne di mobilitare capitali privati per sostenere le imprese ammissibili colpite dalla crisi.

La quinta misura è invece quella per la salute, defi nita EU4HEALTH, e ha lo scopo di garantire investimenti duraturi per rispondere alle crisi sanitarie, affrontarne la prevenzione, la preparazione e la risposta, anche con un reale coordinamento intersettoriale a livello comunitario.

Ultimo ma non ultimo, il Meccanismo unionale di protezione civile RESCEU dovrebbe dotare l’Unione di risorse e di una effi cace infrastruttura logistica per rispondere a diversi tipi di emergenza, compresa quella sanitaria.

Ci sono dunque spazi di sostegno all’impresa, in diverse forme e sotto diversi aspetti. Ma il Recovery fund

contiene anche una linea specifi ca di bilancio per lo sviluppo rurale che mira al rafforzamento delle misure già in essere per un ammontare di 8 miliardi, a cui si sommano le somme destinate dalla Commissione europea, che giungono così

a 10 miliardi circa. 1,2 miliardi di euro all’anno solo per l’Italia. Una misura importante che dà priorità agli investimenti (per il 55%) e agli interventi di lungo termine per il green in transizione ecologica.

Per utilizzare le somme sarà tuttavia necessaria una nuova programmazione specifi ca da parte delle Regioni e una contabilizzazione separata dello stanziamento disponibile che si tradurrà in una sorta di mini Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per questo specifi co capitolo di spesa. L’Unione Europea intende

infatti verifi care nel tempo le singole

azioni, ma soprattutto accertarsi che queste siano effettivamente fi nalizzate alla ripresa economica post Covid.

Ci sono poi indicazioni sull’utilizzo, che prevedono, tra l’altro, che le

risorse siano destinate per il 37% a interventi che garantiscano riscontri positivi in termini climatici, ambien-

tali e di sviluppo locale. Vengono a tal scopo suggerite misure quali l’agricoltura biologica, il benessere

animale, un migliore e razionale utilizzo dell’acqua, la conservazione del suolo ed il miglioramento della fertilità, la riduzione dei prodotti fi tosanitari, gli interventi per la biodiversità e le attività di coope-

razione ricadenti nei programmi di fi nanziamento UE noti come Leader.

Il 55% dello stanziamento NGEU va indirizzato per migliorare la competitività del sistema agricolo e alimentare e in particolare verso i giovani agricoltori e gli investimenti delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione (photo © rh2010 – stock.adobe.com).

Il 55% dello stanziamento NGEU va indirizzato per migliorare la competitività del sistema agricolo e alimentare e in particolare verso i giovani agricoltori e gli investimenti delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione.

Per quanto riguarda in modo specifi co le risorse NGEU destinate allo sviluppo rurale descritte in precedenza sono previste alcune novità. La prima riguarda i giovani agricoltori, con l’innalzamento fi no a 100.000 euro del contributo che può essere concesso per l’insediamento in agricoltura (rispetto agli attuali 70.000 euro massimo). La seconda riguarda i tassi di cofi nanziamento, con la percentuale di contributo sulla misura di investimento innalzata sino al 75% dei costi ammissibili.

PAOLO DE CASTRO, relatore per il Parlamento europeo della parte del Recovery Fund destinata allo sviluppo rurale, commenta l’approvazione da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento del regolamento transitorio della PAC che estende le attuali norme fi no al 31 dicembre 2022, includendo la NGEU. «Non è una semplice estensione dello status quo; vengono confermate le disposizioni chiave per i pagamenti diretti agli agricoltori e vengono prolungati da tre a cinque anni i nuovi progetti pluriennali del secondo pilastro della PAC relativi ad agricoltura biologica, misure a favore del clima e dell’ambiente e del benessere degli animali. Ma in più si è abbassata la soglia di perdita

di produzione e reddito necessaria ad attivare lo strumento di stabilizzazione del reddito settoriale e aprire ai fondi mutualistici tra agricoltori

in caso di eventi avversi».

Legare tutti gli interventi messi a disposizione dall’Unione Europea ai Fondi strutturali defi nendo un piano organico di riforme ed interventi di lungo corso avrebbe una ricaduta enorme, rafforzando in maniera esponenziale l’economia e il sistema Paese.

Questa straordinaria iniezione di capitali deve essere quindi sfruttata per attuare quelle riforme

strutturali di cui l’Italia ha bisogno. Senza tali riforme, l’impatto delle risorse, pur ingentissime, sarebbe assolutamente limitato. È quindi fondamentale riuscire ad impegnare le risorse e ad impegnarle correttamente in modo funzionale per garantire una crescita ed uno sviluppo del Paese.

Se da una parte è evidente l’entusiasmo, dall’altra si fa strada la preoccupazione di non riuscire a cogliere l’occasione e perdere un treno che non ripasserà in futuro. A questo proposito si è espressa anche CONFAGRICOLTURA, i cui vertici sottolineano: “occorre implementare le linee strategiche con l’aumento del tasso di autoapprovvigionamento oggi ancora fortemente contenuto per molte fi liere; impiegare un’ottica di fi liera agroalimentare completamente integrata, con interventi dal campo alla tavola; integrare il settore agricolo con l’industria, anche quella del non food; espandere le quote di mercato nei Paesi esteri con un’ambiziosa e specifi ca visione di internazionalizzazione del settore primario che consenta di aumentare i mercati di destinazione e di presidiare effi cacemente quelli dove le imprese sono già presenti”.

Le valutazioni possibili sono diverse, ma certamente non si può negare che il Next Generation EU segni un passo storico per l’Unione Europea, non tanto e non solo per l’ammontare ingentissimo delle risorse, ma anche perché potrebbe essere il principio di una vera integrazione economica.

Si tratta comunque di un piano d’intervento di dimensioni notevoli mai viste prima, agevolmente accessibile da parte degli Stati Membri e probabilmente idoneo a facilitare l’implementazione omogenea di trasformazioni necessarie e improcrastinabili nell’organizzazione economica europea.

Questa enorme iniezione di risorse avviene di pari passo con le linee del Green Deal, la strategia sulla biodiversità e quella del Farm to Fork. Un momento di mutamenti epocali, da qualunque parte la si guardi.

Sebastiano Corona

Nota

A pag. 40, photo © weyo – stock. adobe.com

Cambio al vertice del Consorzio tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale Igp: Andrea Petrini è il nuovo direttore generale

Classe 1974, Andrea Petrini è il nuovo direttore generale del Consorzio tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale Igp. Nato a Sassoferrato (AN), si è laureato in Scienze della Produzione Animale all’Università degli Studi di Perugia. Dopo aver lavorato all’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne (ANABIC) e al Consorzio Carni Bovine Italiane (CCBI), dal 2005 è stato coordinatore del Consorzio tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale Igp, ruolo che ha ricoperto fi no al 1 gennaio. Petrini raccoglie il testimone da PAOLO CANESTRARI, che raggiunge la pensione dopo 17 anni alla guida del Consorzio. Nel nuovo ruolo, Andrea Petrini sarà impegnato a rendere operativi quelli che sono gli scopi principali del Consorzio, ovvero la tutela dell’Igp “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, la promozione e la valorizzazione del prodotto, l’attività di informazione al consumatore e la cura generale degli interessi relativi alla produzione Igp. «Ci aspettano sfi de importanti e diffi cili, che coinvolgono il nostro Consorzio e, più in generale, tutto il settore dell’agroalimentare» ha dichiarato il neo direttore. «Lavorando in sinergia con i soci e con tutti coloro che ruotano attorno al mondo del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp potremmo fare di questa fase così delicata la base per poter ripartire e poter raggiungere obiettivi ancora più importanti». Il Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp è stato costituito nel 2003 ed è stato uffi cialmente riconosciuto dal MIPAAF nel 2004. L’Indicazione Geografi ca Protetta risale, invece, al 1998. Attualmente il Consorzio è formato da 1.827 soci tra allevatori, macellatori e porzionatori.

>> Link: www.vitellonebianco.it

Soluzioni per la lavorazione di carni e salumi

Disponiamo di ingredienti e macchine adatte a tutte le necessità, mettiamo a punto le tue ricette con confezioni personalizzate, ci piacciono le sfide ed i nuovi progetti. Ci siamo specializzati nella vendita di miscele per la lavorazione di carni fresche, salumi freschi stagionati e cotti, possiamo fornirti la tecnologia e la conoscenza per qualsiasi tipo di realizzazione. Serviamo i nostri clienti, macellerie e industrie, direttamente o, nelle zone coperte, attraverso la collaborazione con distributori. La lungimiranza è una nostra caratteristica, non aspettiamo che qualcuno ci porti nuove idee, noi le realizziamo! Se ti abbiamo incuriosito, contattaci!

MeAT Innovation s.r.l.

Via dell'Artgianato 14/N | 30020 Fossalta di Piave (VE) 0421 679466 | P.I. 04230470272

www.cibafood.it | info@cibafood.it

Come salvare l’economia

di Cosimo Sorrentino

La pandemia chiude male il 2020 e zavorra il 2021: questa potrebbe essere la sintesi, condivisa anche da molti ambienti economici, per la presente congiuntura. Il rimbalzo del terzo trimestre dello scorso anno di circa 16% ha sostenuto il PIL del 2020, ma la seconda ondata di epidemia da fi ne estate e le restrizioni per arginarla fanno stimare un nuovo calo nel quarto. Ciò causerà un trascinamento statistico peggiore al 2021, che parte più basso, per cui il risultato, nelle variazioni annue, dà una minore caduta nel 2020, ma meno rimbalzo nel corrente anno.

Lo prova il fatto che la produzione sembra aver già invertito la rotta, poiché i consumi sono di nuovo in calo e la fi ducia delle famiglie in peggioramento. Si riduce l’occupazione e, senza un solido recupero di fatturato, in molti settori, cresce troppo il peso del debito e degli oneri fi nanziari, prosciugando le risorse interne e mettendo a rischio investimenti anche per il 2021.

A proposito viene opportuno ricordare che, a fi ne marzo scorso, l’ex presidente MARIO DRAGHI della Banca Centrale Europea aveva sollecitato i Governi a muoversi presto, anche preparandosi ad una crescita record dei debiti pubblici per assorbire la minaccia portata alle imprese dal coronavirus.

Quasi nove mesi dopo, lo stesso Draghi, quale co-presidente del Gruppo di lavoro del G30 sulla rivitalizzazione delle imprese, chiede di passare dalla fase di massicci sostegni statali all’economia, interventi su misura, in grado di evitare un rischio di fallimenti, per adesso nascosto ma tutt’altro che scomparso.

Da detto intervento molte cose sono accadute, ma nel mondo il senso di incertezza resta alto e non solo sul fronte sanitario; nessuno è in grado di dire quali attività economiche potranno essere effettivamente redditizie nell’era post pandemica ed a quali cambiamenti dovranno andare incontro le aziende per adattarsi al nuovo ambiente.

Il rapporto del gruppo dei trenta sopraccitato prova a suggerire un percorso in questo terreno accidentato e pieno di incognite, offrendo alla politica, a livello internazionale, una serie di suggerimenti per poter delineare interventi che, comunque, dovranno essere diversi nei vari Paesi, per adattarsi alle situazioni e alle esigenze locali. Alcune indicazioni di fondo vanno perciò sottolineate e riguardano il modo di trovare soluzioni mirate, su misura per i vari contesti; la necessità di coinvolgere il settore privato; l’incoraggiamento ad avviare un processo per distinguere le attività, che possono avere un futuro e quelle che rischiano di non averlo.

Il tono generale del rapporto è quello della preoccupazione e dell’allarme ma non del pessimismo sulle possibilità dell’economia globale di superare la presente fase. Su questa linea si assesta anche Draghi, per il quale è necessario agire

“urgentemente”, perché la crisi di liquidità che sta emergendo già erode la forza delle attività economiche

in molti Paesi, avvertendo che il “problema è peggiore di come appare in superfi cie, visto che il massiccio affl usso di liquidità e la confusione, indotta dalla natura senza precedenti di questa crisi, stanno mascherando la reale portata del problema”.

Insomma, ci sembra di poter affermare che non c’è tempo da perdere, poiché siamo sull’orlo di un precipizio di insolvenze, specialmente delle piccole e medie imprese, quando i programmi di sostegno termineranno ed il patrimonio netto delle aziende sarà divorato dalle perdite. La preoccupazione per le piccole imprese, che, di fatto, dovranno fare affi damento in misura rilevante sul credito, va di pari passo con l’attenzione a quanto accade nel mondo bancario, dove i crediti deteriorati “sono una minaccia soprattutto per la capacità delle banche di sostenere l’economia”. Potremmo perciò dire, come suggerisce l’ex governatore della Banca Centrale

Indiana, RAGHURAM GOVIND RAJAN, che non è più il momento di “comprare tempo per la liquidità”.

Proprio la capacità di trovare

una forma di intervento equilibrata degli Stati sarà la sfi da più complessa in questi tempi, in cui vari Paesi devono ancora mettere in conto prolungate chiusure di

alcune attività economiche. E la sfi da a guadagnare in produttività, unico vero antidoto ai vantaggi della competizione globale, pur se persa fi nora, deve essere affrontata.

Ora l’Italia ha l’occasione di investire centinaia di milioni di euro per adeguare il sistema Paese. Avremmo dovuto farlo prima, anni fa, ma lo possiamo fare adesso, addirittura con soldi regalati o a costo inferiore di quanto avremmo mai potuto sperare. Eppure notiamo che, mentre una parte del mondo decide di ascoltare i consigli che vengono forniti da qualifi cate fonti, come quella del G30, per affrontare le sfi de che attendono le economie alla fi ne della crisi, un’altra parte del mondo, e tra questa la nostra Italia, sembra non accorgersi di nulla, tutta impegnata ad assalire la diligenza dei fondi europei.

Quando servirebbe una visione cosmica e unitaria del Paese, ecco spuntare una miriade di interessi particolari; quando dovrebbe emergere una visione di lungo periodo, sorgono battibecchi tra forze politiche e governo debole; quando servirebbe polso fermo e piede sicuro, ecco un governo che contraddice se stesso in ogni azione che viene solo intravista e mai attuata. La crisi ha colpito tut-

to il mondo alla stessa maniera: la capacità di uscirne dipenderà dalla qualità della classe politica e dalla

volontà dei cittadini.

Cosimo Sorrentino

Nota

A pagina 44, photo © olly – stock. adobe.com

Social

di Elena

1. Meat Güst, Fassona e Black Angus

Conoscete già la Società Agricola Te.mar? Se la risposta è no, dovreste subito porre rimedio a questa mancanza. Meglio nota col brand Meat Güst, Te.mar è presente on-line con meatgust.it, sito con e-shop di tagli di Black Angus e Fassona piemontese. Le loro carni provengono da allevamenti nei quali gli animali vivono allo stato semi-brado, alimentati con foraggi e cereali. “La corretta alimentazione e il benessere dei bovini sono il nostro obiettivo quotidiano perché solo così possiamo offrire prodotti di alta qualità. L’impegno nel nostro lavoro ci permette di ottenere una carne genuina, dal gusto ricercato e dalla consistenza inconfondibile”.

2. Carnimex, carni dal mondo

Carnimex è una società import-export di carne, operativa dal 1965. Con sede a Rotterdam, seleziona e commercializza carni per la ristorazione, la vendita al dettaglio e l’industria. Noi la seguiamo su instagram.com/carnimex.nl e instagram.com/umi_theartofbeef, linea super premium di Angus. Qui in foto potete ammirare la picanha, un taglio che dal Brasile ha conquistato i consumatori europei (photo © instagram.com/carnimex.nl).

1

2

meat

Benedetti

3. Burger Box by Victor and Anthony Puharich

Victor e Anthony Puharich, padre e fi glio noti in tutto il mondo per il butcher shop Victor Churchill a Sydney, Australia, hanno avuto una nuova idea. Con Vics Premium Quality Meat offrono confezioni originali per l’acquisto di carne. A noi piace il B.Y.O.B. kit (Build Your Own Burger), un box che contiene tutti gli ingredienti per realizzare il burger perfetto, con consegne anche a domicilio. Il kit contiene burger di manzo 100% Angus grass fed, formaggio a fette, pane, bacon affumicato Kurobuta Berkshire e una salsa “top secret”. Bello il pack, bello il logo, bella la grafi ca delle istruzioni. Sempre bravi i Puharich! Da seguire su @vicspremiumqualitymeat (photo © instagram.com/vicspremiumqualitymeat).

4. Coppiette to-go con 25 Snacks

Salume storico laziale, le coppiette sono oggi più moderne che mai. Se un tempo davano energia ai pastori durante i mesi della transumanza, oggi sono una fonte proteica veloce, gustosa e “a portata di tasca”. L’azienda 25 Snack, con sede a Nepi (VT), le propone in un comodo pack che contiene 25 grammi di carne di maiale essiccata a regola d’arte, ribattezzata l’Italian jerky, da usare come spuntino veloce o per l’aperitivo. Noi seguiamo 25 Snack su instagram.com/25snack. Bravissimi (photo © instagram.com/25snack).

3

4

Nasce il progetto Green Farm Innovation, per supportare le imprese verso la loro “evoluzione verde”

Diventare il primo continente al mondo ad impatto climatico zero entro il 2050: questo l’obiettivo ambizioso e virtuoso della Commissione europea; un’opportunità unica per modernizzare l’economia e la società verso un futuro sostenibile. Per il mondo dell’agroalimentare sarà la strategia Farm to Fork a dettare i primi step, fi ssati per il 2030, tra cui il raggiungimento del 25% delle superfi ci agricole coltivato a biologico, la riduzione del 50% dell’uso degli agrofarmaci chimici e del 20% dei fertilizzanti, e per la zootecnia e l’acquacoltura un taglio del 50% dei consumi di antibiotici. Il settore agroalimentare italiano, nonostante possa contare su standard di qualità già molto avanzati, si trova ad una svolta. Sarà spinto ad adeguarsi ai nuovi obiettivi europei mettendo in campo progetti di innovazione che migliorino le performances produttive in termini di minor impatto ambientale.

Per supportare le imprese e le fi liere italiane agroalimentari in questa trasformazione, SG PROJECT ha deciso di dare vita al progetto Green Farm Innovation, un programma di largo respiro che coinvolgerà un team di lavoro altamente qualifi cato, in grado di creare progetti su misura per le singole fi liere e affi ancare le imprese nello sviluppo di processi produttivi green economicamente sostenibili. Le linee guida tecnico-scientifi che e la coerenza dei progetti agli obiettivi della Farm to Fork saranno garantiti dal Comitato Scientifi co Istituzionale, composto da professionalità di assoluto valore: SIMONA CASELLI, presidente di AREFLH, ERSILIA DI TULLIO, per Nomisma, FLAMINIA VENTURA ed ANGELO FRASCARELLI dell’Università di Perugia, e RAFFAELLO BERNARDI di SGMARKETING.

SG PROJECT, grazie alla propria expertise nella gestione di progetti a fi nanza agevolata UE, supporterà le aziende anche nell’accesso ai fi nanziamenti che la Commissione europea mette a disposizione delle aziende, tra cui 20 miliardi di euro/anno previsti dalla BIODIVERSITY STRATEGY per la biodiversità e 10 miliardi di euro per la strategia Farm to Fork nell’ambito Horizon Europe, investiti in attività di ricerca e innovazione connesse all’agroalimentare e all’ambiente nel suo complesso.

>> Link: www.sgproject.it