LiteraTour

VON WORTEN ZU WERTEN

equilibri

#PROGETTOPARITÀ

Geschichte und Gesellschaft

Zeitgeist und Kunst

Transversaler Unterricht

Fit fürs Abitur

AGENDA 2030

VON WORTEN ZU WERTEN

equilibri

#PROGETTOPARITÀ

Geschichte und Gesellschaft

Zeitgeist und Kunst

Transversaler Unterricht

Fit fürs Abitur

AGENDA 2030

Geschichte und Gesellschaft

Zeitgeist und Kunst

Transversaler Unterricht

Fit fürs Abitur

AGENDA 2030

Il 2030 è la data che l’ONU ha indicato come traguardo per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame nel mondo, il contrasto al cambiamento climatico, la parità di genere, l’istruzione di qualità – per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Nei volumi del Gruppo Editoriale ELi le tematiche legate all’Agenda 2030 vengono affrontate in modo coinvolgente e costruttivo, attraverso testi, attività, video e immagini volti a sensibilizzare la classe a una comprensione più attenta e critica di ciò che succede nel mondo.

L’attenzione alle competenze, cognitive e non cognitive (soft skills), completa il nostro impegno nella formazione di cittadine e cittadini consapevoli e responsabili di uno sviluppo sostenibile.

equilibri

#PROGETTOPARITÀ

La parità di genere è il quinto dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 e mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione.

Il Gruppo Editoriale ELi in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata ha creato un programma di ricerca costante mirato all’eliminazione degli stereotipi di genere all’interno delle proprie pubblicazioni.

L’obiettivo è di ispirare e ampliare gli scenari delle studentesse e degli studenti, del corpo docente e delle famiglie fornendo esempi aderenti ai valori di giustizia sociale e rispetto delle differenze, favorendo una cultura dell’inclusione.

Ci impegniamo a operare per una sempre più puntuale qualificazione dei libri attraverso:

CONTENUTI attenzione ai contenuti al fine di promuovere una maggiore consapevolezza verso una scenario più equilibrato da un punto di vista sociale e culturale;

IMMAGINI valutazione iconografica ragionata per sensibilizzare a una cultura di parità attraverso il linguaggio visivo;

LINGUAGGIO utilizzo di un linguaggio testuale inclusivo, puntuale e idoneo a qualificare i generi oltre ogni stereotipo.

Il nostro impegno per l’inclusione, le diversità e la parità di genere

• Ampio quadro della cultura tedesca (letteratura, storia, società, storia dell´arte, filosofia, musica e cinema) con impostazione cronologica.

• Centralità del testo letterario con attività di comprensione, interpretazione e riflessione scritta e orale.

• Suddivisione in 7 capitoli, dalle origini ai giorni nostri, con particolare attenzione al contributo della figura femminile e alle voci emergenti della letteratura tedesca contemporanea

• Pagine di lezioni trasversali sui temi dell’Educazione Civica e dell’Agenda 2030 e schede con suggerimenti multidisciplinari per la preparazione al colloquio d’esame

L’apertura di capitolo ha un forte impatto visivo con un'attività di Thinking Routine che guida all’analisi delle immagini proposte e alla riflessione personale e una video-presentazione con attività di Flipped classroom che introduce ai contenuti attraverso una linea del tempo in motion graphic

wie z. B. Kaufleute, Verleger Beamte, Handwerker Intellektuelle, Pfarrer, Ärzte oder Schulmeister. Charakteristisch für dieses neue Bürgertum waren die Hochschätzung von Arbeit Leistung und Bildung die Kritik an Geburtsprivilegien, absolutistischer Willkür kirchlich-religiöser Orthodoxie und ständischer Ungleichheit Die Bauern bildeten die unterste Schicht in der Pyramide und waren meistens vom Adel abhängig Sie lebten in sehr schlechten Lebensbedingungen und wurden von den anderen Schichten als Knechte betrachtet.

Ogni capitolo presenta un inquadramento storico, sociale, culturale e letterario. Le ricche pagine di arte offrono analisi interattive su opere fondamentali.

L’attività didattica è pensata come supporto allo studio autonomo con esercizi di verifica veloce in itinere e tipologie più varie a fine contesto con mappe di sintesi riassuntive Confronti, approfondimenti ed espansioni sono presenti nelle rubriche di ZOOM, mentre piccoli box si soffermano su aspetti particolarmente interessanti del periodo o dell’autore/dell’autrice in questione.

Contenuti integrativi per lo sviluppo della competenza digitale

P L F I P L F I

IM VIDEO THINKING ROUTINE

FOKUS TEXTE

Leben und Werk

Mappe visuali interattive

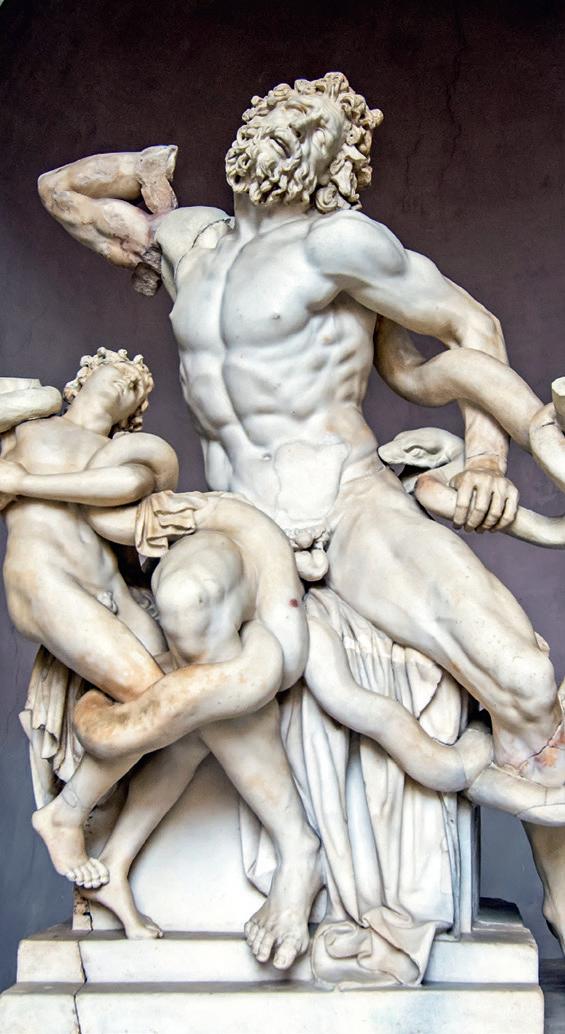

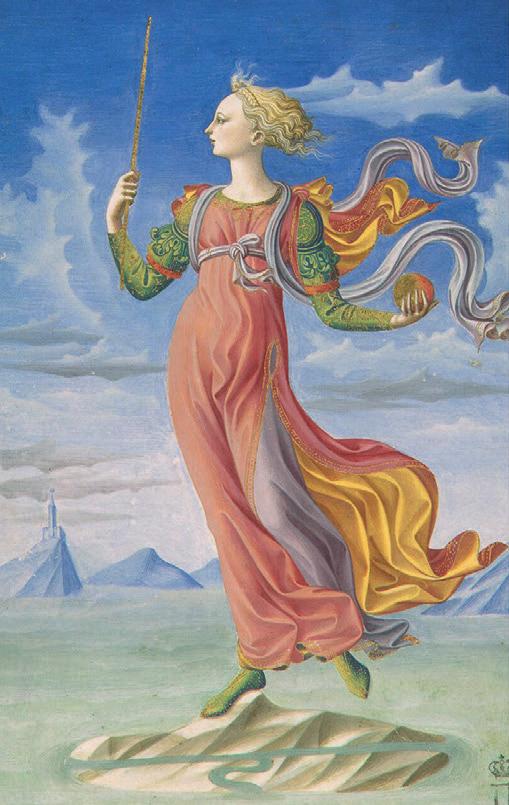

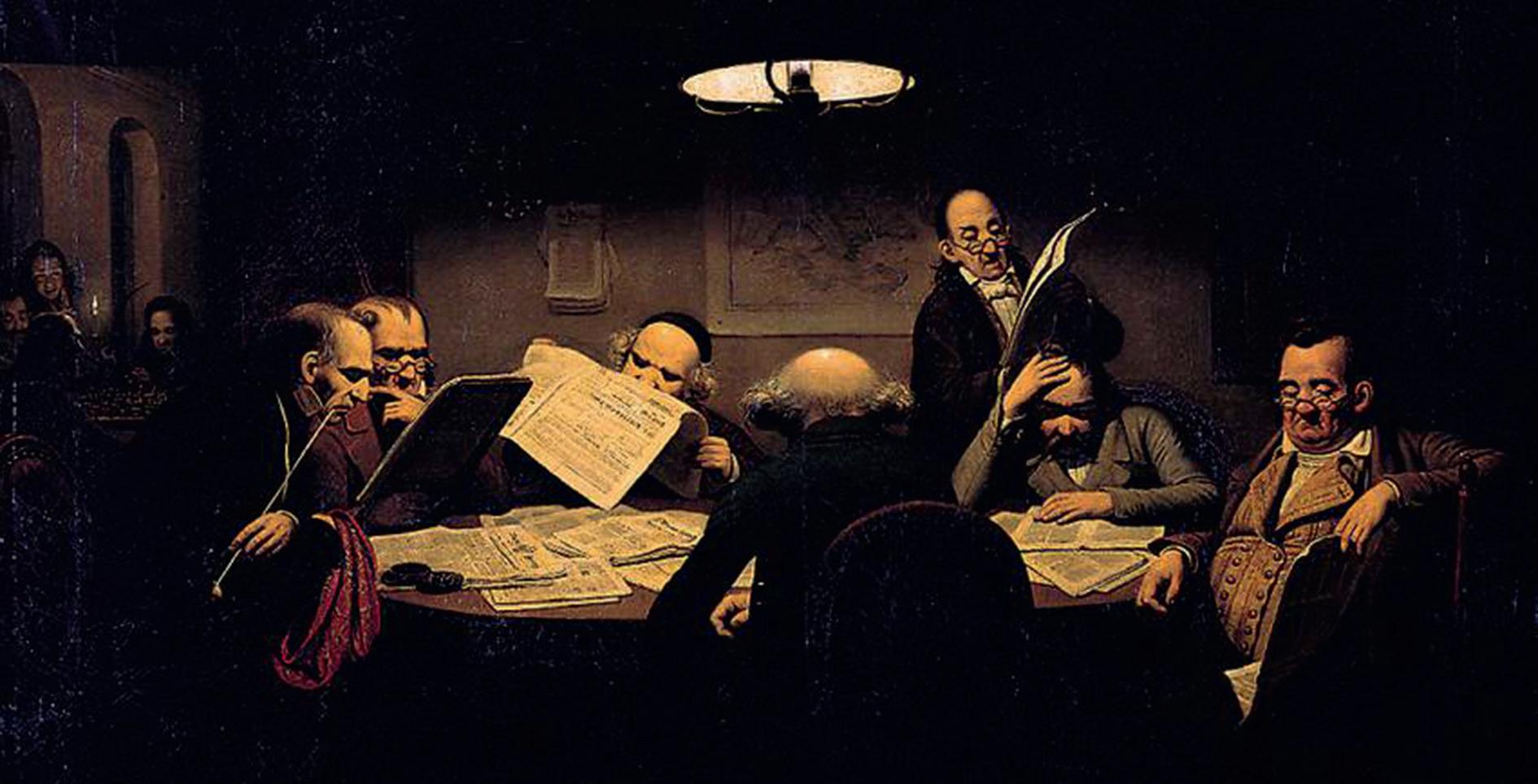

SEE Schau dir die Bilder an. Was siehst du auf den einzelnen Bildern? Beschreibe sie kurz. THINK Was denkst du darüber? WONDER Welche Suggestionen und Gedanken wecken in dir die Bilder?

Präsentation der wichtigsten Merkmale von Geschichte, Zeitgeist und Literatur. Dazu entsprechende

Lyrik Gryphius war nicht nur der wichtigste Dramatiker seiner Zeit, sondern auch ein hervorragender Lyriker Er schrieb geistliche und weltliche Oden, Sonette und Epigramme und verwendete dabei alle rhetorischen Mittel der Barocklyrik: Antithesen * , Parallelismen *, Worthäufungen * u. a. Die Sprache ist sehr dynamisch und ausdrucksstark.

Il carattere ad alta leggibilità risponde alle esigenze dei diversi stili cognitivi, garantendo una didattica realmente inclusiva.

• Es ist alles eitel (mit Textarbeit)

Analisi interattive

• di testi antologizzati (Visuelle Analyse)

Visuelle Analyse

Märtyrerdramen Die Stoffe für seine Trauerspiele – Leo Armenius oder Fürstenmord (1646), Ermordete Majestät oder Carolus Stuardus König von Groß Britanien (1657), Catharina von Georgien oder bewährte Beständigkeit (1651 uraufgeführt), Cardenio und Celinde oder unglückliche Verliebte (1649) – entnimmt Gryphius der Geschichte. Die Handlung spielt immer am Hof; die Helden, alle hohen Standes, sind passive, unglückliche Menschen, die durch die Annahme des Leidens und durch ihren Opfertod zu großen Helden und Märtyrern werden.

Abend

(1650)

* Der Parallelismus bezeichnet Sätze, die einen parallelen Satzbau zeigen. (z. B. „heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee“).

* Worthäufung, oder Akkumulation, ist die Reihung mehrerer Begriffe zu einem genannten oder nicht genannten Oberbegriff, wodurch dieser verstärkt wird

(z. B. „Nun ruhen alle Wälder, Vieh,

Barock

5

Laß, höchster Gott, mich doch nicht auf dem Laufplatz gleiten, Laß mich nicht Ach, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten6! Dein ewig heller Glanz7 sei vor und neben mir!

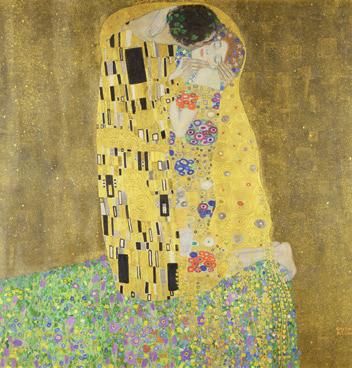

Kuss In seinem Gemälde Der Kuss gestaltete Klimt nur die Gesichter, Hände und Füße in gegenständlicher Form Alles andere ist von einem kostbaren Gewebe bedeckt, das mit dem Hintergrund zu einem prachtvollen Muster verschmilzt und sich in die Bildfläche einfügt. Der Abgrund am rechten unteren Bildrand repräsentiert die Gefahren des Lebens und der Liebe. Es gibt in diesem Gemälde verschiedene Symbole Das symbolisiert die (in der altägyptischen Welt eine männliche Erscheinung).

• Der Mann ist die Personifikation des Sonnengottes der das Leben selbst repräsentiert. Die Frau klein und passiv, symbolisiert die fruchtbare Erde • Die Rechtecke auf dem Mantel des Mannes sind männliche Symbole • Die Kreise und Spiralen auf dem Kleid der Frau sind weibliche Symbole • Die goldene, starke Sonne schützt die Erde und gibt ihr Leben • Die Liebe ist die Macht die Mann und Frau, Sonne und Erde, zusammenhält.

026-055_CAP1.indd 42 07/02/23 11:33

Nelle pagine sono inserite le seguenti icone che indicano la presenza e il tipo di contributi digitali integrativi disponibili sul libro.

Audio (tracce numerate)

Registrazione di tutti i brani antologici e delle

Kurzinterpretation

F

I Flipped classroom

Presentazioni audiovisive con attività di ricerca e rielaborazione personale

Video e Trailer cinematografici

Versione in musica dei brani antologici

Ulteriori brani letterari e approfondimenti

Analisi interattive Brani letterari e opere artistiche

Wiederholungsmappen

Mappe interattive di fine capitolo

I contributi digitali sono fruibili sui siti www.principato.it, www.gruppoeli.it

sull’ e con l’app libRArsi

Der Limes • Ursprünge der deutschen Sprache • Friedrich II. • Die Sagenkreise • Die Hanse • Humanismus • Aus Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? von Immanuel Kant (Übersetzung)

Weitere Autoren und Texte

Zaubersprüche (Beispiele) • Hildebrandslied (Auszug) • Mittelalterliche Volkslieder • Innsbruck! Ich muß dich lassen! • Minnelieder (Beispiele) • Floret silva nobilis • Das Nibelungenlied (Auszug)

Walther von der Vogelweide: Nemt, frouwe, diesen kranz!; Der Reichston

Martin Luther: Ein feste Burg ist unser Gott

Andreas Gryphius: Tränen des Vaterlands; Es ist alles eitel

Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm (Auszug); Der Tanzbär

Friedrich Gottlieb Klopstock: Die frühen Gräber; Das Rosenband

Die Räuber (Übersetzung) • Der Europäische Grüne Deal

Weitere Autoren und Texte

Johann Wolfgang von Goethe: Heidenröslein ; Ganymed ; Grenzen der Menschheit; Iphigenie auf Tauris (Auszug); Wanderers Nachtlied; Der König in Thule (Aus Faust - Erster Teil) ; Großer Vorhof des Palastes (Aus Faust - Zweiter Teil)

Johann Gottfried Herder: Erlkönigstochter

Johann Christoph Friedrich Schiller: Maria Stuart (Auszug)

Friedrich Hölderlin: Hyperions Schicksalslied; Lebenslauf, Hälfte des Lebens

Heinrich Wilhelm von Kleist: Franzosen-Billigkeit; Prinz von Homburg (Auszug)

Novalis: Heinrich von Ofterdingen (Auszug)

Clemens Brentano: Abendständchen

Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts (Auszug)

Jakob und Wilhelm Grimm: Dornröschen

Weitere Materialen

BILD- TEXTVERGLEICH: Carl Spitzweg, Der arme Poet; Arno Holz, Ihr Dach stieß fast bis in die Sterne

Weitere Autoren und Texte

Eduard Mörike: Um Mitternacht • Adalbert Stifter: Der Nachsommer (Auszug) • Gottfried Keller: Kleider machen Leute (Auszug) • Heinrich Heine: Du bist wie eine Blume; Die Harzreise (Auszug); Zur Beruhigung

•

) •

Weitere Materialen Literarische Bewegungen in Europa • Wien • FIT FÜRS ABITUR: Die Sprachkrise um die Jahrhundertwende und darüber hinaus • TRANSVERSALER UNTERRICHT: Nachhaltige Tierhaltung • Stammbaum der Familie Buddenbrook; Kommunikation im literarischen Text und Film; Buddenbrooks (Trailers, 1959 und 2008)

• Filippo Tommaso Marinetti: Technisches Manifest des Futurismus (1909) • Umberto Boccioni erklärt den Begriff Simultanität • Georg Trakl: Abendland (Übersetzung)

Weitere Autoren und Texte

Arno Holz: Ihr Dach stieß fast in die Sterne

• Arno Holz und Johannes Schlaf: Papa Hamlet (Auszug)

• Arthur Schnitzler: Traumnovelle (Auszug)

• Hugo von Hofmannsthal: Der Schwierige (Auszug)

• Rainer

Maria Rilke: Blaue Hortensie; Abschied; Herbsttag

• Thomas Mann: Buddenbrooks (Auszug)

• Detlev von Liliencron: In einer großen Stadt

• Hermann Hesse: Siddharta (Auszug), Im Nebel; Blauer Schmetterling

• August Stramm: Erinnerung

• Else Lasker-Schüler: Dem Abtrünnigen

• Franz Kafka: Die Verwandlung (die ganze Erzählung)

Weitere Materialen

Deutscher Bundestag • Föderalismus und Bundesländer • Parteien im Deutschen Bundestag • Anselm Kiefer: Die sieben Türme von Bicocca • Berlin Symbole: Bezirke

Weitere Autoren und Texte

Wladimir Kaminer: Der russische Weihvester

Monika Maron: Tücken der Freiheit

Jens Sparschuh: Bahnhof Friedrichstraße. Ein Museum

Uwe Timm: Die Entdeckung der Currywurst (Auszug)

Ingo Schulze: Simple Storys (Auszug)

Sybille Berg: Hauptsache weit

e, Dichtung (Dichtkunst)

letteratura, poesia , es. die deutsche Dichtung: la poesia tedesca

s, Gedicht poesia, componimento poetico (Mignon ist ein Gedicht von Goethe)

r, Dichter – e, Dichterin poeta – poetessa

r, e, Autor/in – r, e, Schriftsteller/in – r, e, Verfasser/in

autore (autrice) scrittore (scrittrice)

s, Thema – r, Stoff – s, Problem tema, argomento, problema

e, Stilrichtung corrente, orientamento stilistico

e, Bewegung movimento

r, Begriff concetto

e, Gattung genere letterario

Per introdurre un testo letterario: sich handeln um A (es handelt sich um...) gehen um A (es geht um...) trattarsi di behandeln A trattare

eine Rolle spielen avere un ruolo (essere importante) sich auseinandersetzen mit D sich konfrontieren mit D confrontarsi con

Beispiele Esempi

In diesem Text/Gedicht... (in dieser Geschichte, Erzählung...) geht es um... (handelt es sich um...)

Das Thema dieses Textes/Gedichtes (dieser Geschichte, Erzählung...) ist ...

Im Mittelpunkt dieses Textes steht...

Hier wird das Thema... behandelt

Eine wichtige (wesentliche) Rolle spielt hier...

In questo testo, poesia (storia, racconto), si tratta di...

Il tema di questo testo, poesia (storia, racconto), è…

Al centro di questo testo c’è...

Qui si tratta (viene trattato) il tema...

Un ruolo importante (fondamentale) ha qui...

Das Gedicht/der Text zeigt... La poesia, il testo mostra...

Der Autor setzt sich hier mit dem Thema... auseinander L’autore affronta qui il tema...

Per spiegare cosa descrive/rappresenta l’autore o il testo: beschreiben (ie-ie) – e, Beschreibung descrivere – descrizione dar-stellen/ schildern – e, Darstellung – e, Schilderung rappresentare – rappresentazione zeigen mostrare deutlich machen, verdeutlichen – veranschaulichen, aus-sagen chiarire – illustrare, esprimere verwenden, benutzen, gebrauchen usare, adoperare betonen, unterstreichen, hervor-heben sottolineare wieder-geben rendere, riprodurre

Beispiele Esempi

In diesem Gedicht beschreibt der Dichter...

Der Autor stellt hier eine besondere Situation dar. Der Autor schildert hier eine besondere Situation.

Der Dichter verwendet hier diese Metapher, um... zu betonen (zu unterstreichen, hervorzuheben)

In questa poesia il poeta descrive...

L’autore rappresenta qui una situazione particolare.

L’autore usa qui questa metafora, per sottolineare...

Per spiegare che cosa caratterizza un testo: prägen caratterizzare, plasmare, segnare, contraddistinguere charakterisieren/kennzeichnen caratterizzare, contraddistinguere sich aus-zeichnen durch distinguersi, contraddistinguersi per kennzeichnend/charakteristisch für... ist

caratteristico di, rilevante... è weisen auf A indicare, mostrare suggerieren suggerire s, Merkmal – s, Kennzeichen particolarità, caratteristica

Beispiele Esempi

Seine Erfahrung als Soldat prägt sein Werk.

La sua esperienza di soldato contraddistingue la sua opera.

Die Jugendkultur der 50er Jahre war amerikanisch geprägt. La cultura giovanile degli anni 50 aveva l’impronta americana (era all’insegna dell’America).

Das Benehmen des Mannes wird durch folgende Adjektive gekennzeichnet...

Die Protagonistin wird durch ihre Emotionalität charakterisiert.

Die Zerrissenheit der Form weist auf die Zerrissenheit des lyrischen Ichs.

Il comportamento dell’uomo si caratterizza attraverso i seguenti aggettivi...

La protagonista si caratterizza attraverso la sua emozionalità.

La lacerazione della forma indica la lacerazione interiore dell’io lirico.

Charakteristisch (kennzeichnend) für diese Bewegung ist... Caratteristico di questo movimento è...

Die wichtigsten Merkmale dieses Textes sind... Le principali caratteristiche di questo testo sono...

Per spiegare l´influenza esercitata su qualcuno o qualcosa: wirken auf A e, Wirkung avere un effetto effetto etw./jdn. beeinflussen r, Einfluss influenzare influenza

Einfluss aus-üben auf A esercitare influenza su unter dem Einfluss von... stehen subire l’influenza di Beispiele Esempi

Wie wirkt die Großstadt auf den Dichter?

Der Idealismus übte einen starken Einfluss auf die Romantik aus.

Che effetto produce la metropoli sul poeta?

L’idealismo esercitò una forte influenza sul Romanticismo.

Diese Bewegung steht unter dem Einfluss von... Questo movimento subisce l’influenza di...

Per descrivere sentimenti/emozioni o atmosfere:

r, Ausdruck esprimere espressione

aus-drücken

empfinden

e, Empfindung sentire, provare sensazione

fühlen

s, Gefühl sentire, provare sentimento

streben nach D

s, Streben tendere a aspirazione

sich sehnen nach D

e, Sehnsucht desiderare, aspirare a desiderio, nostalgia

spüren sentire, avvertire

e, Stimmung – e, Atmosphäre atmosfera

eine Stimmung wieder-geben riprodurre un’atmosfera

Per accennare all´ambito o al contesto in cui una situazione si svolge:

r, Bereich ambito

s, Gebiet territorio, ambito, campo

e, Sphäre sfera

r, Zusammenhang nesso, connessione, contesto

Im Bereich der Kunst: nell’ambito dell’arte

Auf dem Gebiet der Literatur: nell’ambito della letteratura

In der Sphäre des Traumes: nella sfera del sogno

In diesem Zusammenhang: in questo contesto, a questo proposito

Per contrapporre o confrontare:

Im Gegensatz zu D: contrariamente a Im Vergleich zu D: in confronto a KUNST ARTE

e, Malerei – r, e, Maler/in – malen pittura – pittore, pittrice – dipingere

e, Bildhauerei – r, e, Bildhauer/in scultura – scultore, scultrice

e, Architektur – e, Baukunst

r, Architekt – r, Baumeister architettura architetto

s, Gemälde

s, Porträt

e, Radierung

dipinto ritratto acquaforte

s, Gebäude edificio

MITTELALTER

DIE MITTE ZWISCHEN ANTIKE UND NEUZEIT

REFORMATION

ÜBERGANG ZUR NEUZEIT

ANFANG DER MODERNEN DEUTSCHEN SPRACHE

IM VIDEO THINKING ROUTINE

SEE Schau dir die Bilder an. Was siehst du auf den einzelnen Bildern? Beschreibe sie kurz.

THINK Was denkst du darüber?

WONDER Welche Suggestionen und Gedanken wecken in dir die Bilder?

Präsentation der wichtigsten Merkmale von Geschichte, Zeitgeist und Literatur. Dazu entsprechende Übungen.

IM WEB

Weitere Autoren, Texte und Lieder

BAROCK

DAS JAHRHUNDERT DES KRIEGES

DAS LEBEN ALS THEATER

AUFKLÄRUNG

DAS ZEITALTER DES GEISTES

DAS LICHT DER VERNUNFT

• Ursprung: Skandinavien und Norddeutschland.

• Germanen und Römer: Römer unter Caesar, Eroberung vieler Territorien der Germanen.

• 9 n. Ch.: Hermannsschlacht, Vernichtung der Römer.

• Römer: Bau eines Walles (Limes) an der südlichen Grenze und seither Frieden.

• 1. Völkerwanderung (150-300) der Franken, Alemannen und Goten durch Europa auf der Suche nach einem besseren Siedlungsland

• 2. Völkerwanderung (ab 375) der Germanen unter der Drohung der Hunnen mit König Attila.

• 493-526: Ostgoten in Italien, König Theoderich.

• 6. Jahrhundert: Langobarden in Italien (Pavia).

• Edda: Sammlung religiöser Lieder.

• Zaubersprüche, gegen feindliche Mächte

• Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila (4. Jh.).

• Runenalphabet, in Holz eingeritzte magische Zeichen

• Althochdeutsche heidnische Dichtung (400-800): Hildebrandslied

Hildebrand ist der Waffenmeister1 Dietrichs von Bern. Er bleibt 30 Jahre weg von seiner Heimat, kommt dann aber an der Spitze des Hunnenheeres2 zurück und trifft auf seinen Sohn Hadubrand. Dieser erkennt seinen Vater nicht und zwingt3 ihn zum Kampf. Um die Ehre4 zu verteidigen5, kämpft Hildebrand mit dem Sohn und tötet ihn.

GESCHICHTE

Frühmittelalter (ca. 500-1150)

• Karl der Große herrschte über das Frankenreich (768-814).

• Bildungs- und Schulreform

• Verschmelzung6 Christentum - Germanentum

• Kulturzentren: die Klöster.

• 25. Dezember 800: Krönung7 von Karl dem Großen zum römischen Kaiser.

• Otto der Große: Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (962).

• Sieben Kreuzzüge des Papsttums gegen das islamische Reich.

GESCHICHTE

Hochmittelalter (1150-1250)

• Friedrich I., Barbarossa: erster Stauferkaiser

• Wichtigkeit der Landesfürsten11

• Friedrich II.: aufgeklärter12 König, Hof in Palermo.

• Friedrich II.

• Die Sagenkreise

11 r, Landesfürst principe terriero 12 aufgeklärt illuminato 13 höfisch cortese

Spätmittelalter (1250-1500)

• Zerfallen14 des Reiches.

• Aufstieg der Städte

• Die Hanse: wirtschaftlicher Städtebund (160 Städte)

Die Hanse

14 zerfallen (ie-a) spaccarsi

LITERATUR

Althochdeutsche Literatur

• Geistliche8 Dichtung: Heliand.

• Kulturträger: die Kirche.

• Kulturzentren: Klöster9

• Gegenstand10 der Darstellung11: die Bibel

6 e, Verschmelzung fusione

7 e, Krönung incoronazione

8 geistlich religioso

LITERATUR

9 s, Kloster monastero 10 r, Gegenstand oggetto 11 e, Darstellung rappresentazione

Mittelhochdeutsche Literatur

• Kulturträger: die Ritter

• Kulturzentren: Hof, Burg

• Gegenstand der Darstellung: die Welt des Hofes

• Höfische13 Ritterdichtung: Ritterepos: Wolfram von Eschenbach, Parzival

Minnesang: Walther von der Vogelweide, Unter der Linden

Heldenepos:Das Nibelungenlied

Neuhochdeutsche Literatur

• Kulturträger: Bürger

• Kulturzentren: Städte

• Gegenstand der Darstellung: Alltagsleben

• Lyrik: Meistergesang und Volkslied

• Drama: Mysterienspiel und Fastnachtsspiel

Weitere Texte

• Mittelalterliche Volkslieder

• Innsbruck! Ich muß dich lassen!

Das Castel del Monte im Norden Apuliens, im 13. Jahrhundert auf Anweisung des Königs Friedrich II. gebaut, ist eins der bedeutendsten mittelalterlichen Architekturdenkmäler.

Die Romanik entsteht in den germanischen Ländern und dauert von etwa 1050 bis zum Beginn der Gotik (1250). Der Grundriss der romanischen Kirchen ist sehr einfach: Ein Haupt-2 und zwei Seitenschiffe3 und ein Querschiff4 lassen die lateinische Kreuzbasilika entstehen.

Die romanische Kirche hatte einen wehrhaften5 Charakter, sie diente auch als Festung. Die starken Mauern boten Sicherheit; der Mensch fühlte sich in der Kirche geborgen. Die wichtigsten Merkmale romanischer Bauten sind eine schwere, stabile Architektur, eine schmucklose6 Fassade, mächtige Mauern und gewaltige7 Türme. Charakteristisch für die Romanik ist der Rundbogen8 an Fenstern und Portalen sowie massive Säulen9 und Pfeiler10

In Deutschland gehören die Kaiserdome zu Speyer, Mainz und Worms zu den schönsten romanischen Kirchen. In dieser Zeit, verbunden mit dem Aufstieg des Rittertums, entstanden aber auch Burgen und befestigte Städte.

1 r, Grundriss pianta

2 s, Hauptschiff navata centrale

3 s, Seitenschiff navata laterale

4

8 r, Rundbogen arco a tutto sesto

9 e, Säule colonna

10 r, Pfeiler pilastro

Die gotische Kathedrale strahlt nicht Massivität und Geborgenheit1 aus2 wie die romanische Kirche, sondern beeindruckt durch schlanke Formen, die vertikal in die Höhe streben3. Diese vertikale Bauweise drückt nicht mehr Stabilität und Sicherheit, sondern Erhabenheit4 aus. Die Kirche soll ein „Abbild5 des Himmels“, die „himmlische Stadt“ repräsentieren. Der Kirchturm ragt weit aus dem Stadtbild heraus und wird zum Orientierungspunkt für die Menschen. Der Spitzbogen6 – im Gegensatz zum romanischen Rundbogen – ist das Symbol der Gotik. Die bevorzugten Materialien sind Stein und Glas und jedes Element ist Sinnbild der Bewegung zu Gott: die farbigen Glasfenster, durch die ein übernatürliches Licht in das Innere der Kirche dringt, die Rosette in der Fassade, die Symbol für die Sonne und Christus ist, und die Steinbilder der Heiligen, die die Fassade der Kathedrale schmücken7. Zu den wichtigsten gotischen Kathedralen in Deutschland gehören das Ulmer Münster und die Dome zu Köln und Regensburg. Besonderheiten der Gotik sind die Backsteingotik8 und die Zisterzienserklöster, die in der Einsamkeit von Waldtälern gebaut wurden und durch Einfachheit und monumentale Nüchternheit9 beeindruckend sind.

1 e, Geborgenheit sicurezza

2 aus-strahlen emanare

3 streben tendere

4 e, Erhabenheit

8

9

massive Säulen und Pfeiler • mächtige Mauern • schlanke Formen • schwere, stabile Architektur • Spitzbogen

• vertikale Architektur • geschmückte Fassade • schmucklose Fassade • Stabilität und Sicherheit

• farbige Glasfenster• Erhabenheit • Rundbogen

Vertonung

Walther, der größte Lyriker des deutschen Mittelalters, war zugleich Minnesänger und politischer Spruchdichter. Er stammte wahrscheinlich aus Österreich und kam um 1190 an den Wiener Hof. Nach dem Tod seines Gönners, des Herzogs Friedrich von Österreich, musste Walther den Wiener Hof verlassen und begann ein langes, hartes Wanderleben. Erst Friedrich II. erfüllte seinen Wunsch und schenkte ihm ein Lehen. In der Auseinandersetzung zwischen Kaisertum und Papsttum nahm Walther mit seinen starken politischen Liedern (Sprüchen) Partei für den Kaiser gegen den Papst. Walthers Dichtung kann man als den Anfang der politischen Lyrik in Deutschland betrachten. Walther hat den höfischen Minnesang zur höchsten Vollendung gebracht und ihn gleichzeitig überwunden: Er entfernt sich nämlich von den Konventionen der hohen Minne-Idee und fordert ein neues Verhältnis zwischen Mann und Frau, eine neue Minne-Auffassung. Er tritt für die Gleichrangigkeit beider Partner ein und setzt an die Stelle der Verehrung der Frau die echte Liebe zu einer bestimmten Frau, die auch ein einfaches Mädchen aus dem Volk sein kann. In den sogenannten Mädchenliedern wird nicht die „hohe“, sondern die „niedere“ Minne gepriesen.

Under der linden an der heide, dâ unser zweier bette was, Dâ mugt ir vinden schône beide

gebrochen bluomen unde gras. Vor dem walde in einem tal, tandaradei, schône sanc diu nahtegal.

Ich kam gegangen zuo der ouwe: dô was mîn friedel komen ê. Dâ wart ich enpfangen, hêre frouwe, daz ich bin sæ1ic iemer mê. Kuste er mich? wol tûsentstunt: tandaradei, seht, wie rôt mir ist der munt.

Dô het er gemachet alsô rîche von bluomen eine bettestat. Des wirt noch gelachet inneclîche, kumt iemen an daz selbe pfat. Bî den rôsen er wol mac, tandaradei, merken, wâ mirz houbet lac.

Unter der Linde auf der Heide1 , wo unser beider Lager2 war, da kann man sehn liebevoll gebrochen Blumen und Gras Vor dem Wald in einem Tal – tandaradei –sang schön die Nachtigall

Ich kam gegangen zu der Wiese, da war mein Liebster schon vor mir gekommen. Da wurde ich empfangen – Heilige Jungfrau! –dass es mich immer glücklich machen wird. Ob er mich küsste? Wohl tausendmal, – tandaradei –seht wie rot mein Mund ist

Da hatte er bereitet in aller Pracht3 von Blumen ein Lager. Daran wird sich freuen von Herzen, wer daran vorübergeht. An den Rosen kann er noch – tandaradei –sehen, wo mein Kopf lag

Daz er bî mir læge, wessez iemen – nu enwelle got! – sô schamt ich mich. Wes er mit mir pflæge, niemer niemen bevinde daz wan er und ich –Und ein kleinez vogellîn: tandaradei, daz mac wol getriuwe sîn.

Dass er bei mir lag, wüsste es jemand – da sei Gott vor4! – so schämte ich mich. Was er tat mit mir, niemals soll jemand das erfahren als er und als ich –und die liebe Nachtigall, – tandaradei –die wird gewiss verschwiegen5 sein

1 Beantworte folgende Fragen.

1 Wie kann man den Minnesang definieren?

2 Was für eine Liebe ist die Minne?

3 Welche neue Liebesauffassung hat Walther von der Vogelweide?

Weitere Texte

• Minnelieder (Beispiele)

• Flores silva nobilis (aus Carmina Burana)

Das lyrische Ich dieses Gedichtes ist eine fiktive junge Frau. Sie spricht über ihr Liebeserlebnis mit einem Mann, vermutlich einem Ritter, in der freien Natur („Unter der Linde auf der Heide“). Man kann noch die Spuren der beiden Liebenden erkennen („gebrochen Blumen und Gras“).

Die vielen Elemente der Natur, wie „Linde“ (vgl. V. 1), „Heide“ (vgl. V. 2), „Blumen und Gras“ (vgl. V. 6) oder „Wald“ (vgl. V. 7) schaffen eine idyllische Stimmung Glück und Freude sind die Gefühle, die das Mädchen in den ersten drei Strophen ausdrückt. In der letzten Strophe spricht sie über ihr Schamgefühl und ihre Angst, dass jemand erfahren kann, was sie mit ihrem Liebhaber getan hat. Das sollen nur die beiden Liebenden und die Nachtigall wissen, der stumme Zeuge ihres Liebesglücks.

Unter der Linden bezeugt die „revolutionäre“ Einstellung Walthers der Minne gegenüber: Im Mittelpunkt dieses „Mädchenliedes“ steht nämlich nicht die „hohe“, sondern die „niedere“ Minne. Es geht um eine gegenseitige Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die keine Dame, sondern ein einfaches Mädchen aus dem Volk ist. Und doch wird dieses Mädchen so respektvoll wie eine adlige Dame verehrt („Heilige Jungfrau!“, vgl. V. 14).

1 Ergänze.

1 Parzival ist ein

2 und Geist sind hier verschmolzen.

3 Die Etappen seiner Entwicklung sind

Unschuld, ,

4 Am Ende seiner Entwicklung ist die

Der Versroman Parzival ist der erste „Entwicklungsroman1“ der deutschen Literatur und zeigt den Weg des Helden von naiver2 Unschuld3 über Schuld4 und Reue5 bis zur Erlösung6 durch Gottes Gnade7. Germanischer und christlicher Geist sind im Parzival meisterhaft verschmolzen8 .

Parzivals Vater war ein Ritter, der im Orient starb. Die Mutter zieht ihn im Wald auf 9 , damit er kein Ritter wird. Aber der naive Parzival begegnet vier Rittern und entscheidet sich dennoch, Ritter zu werden. Nach vielen Abenteuern kommt er an den Hof von König Artus und wird Ritter der Tafelrunde. Später lehrt ihn Gurnemanz die ritterlichen Sitten10 und gibt ihm den Rat, nicht viel zu fragen. Parzival befreit Königin Kondviramur von einer Belagerung12 und heiratet sie.

Er kommt schließlich auf die Gralsburg und sieht den kranken Gralskönig Anfortas. Dieser könnte durch eine mitleidvolle13 Frage geheilt14 werden; Parzival stellt aber nicht die Frage, die den König heilen könnte, weil er nicht gegen die ritterliche Etikette verstoßen15 will. Am Artushof wirft ihm die Gralsbotin Kundrie seine Schuld vor16, nämlich dass er kein Mitleid gezeigt hat.

Für Parzival beginnt ein schwieriges zielloses17 Wanderleben18. Eines Tages trifft er Trevrizent; dieser sagt ihm, dass seine Mutter vor Leid gestorben ist und erklärt ihm die Wunder19 des Grals und warum König Anfortas leidet. Jetzt versteht Parzival, dass Mitleid und Menschlichkeit wichtiger als Standesregeln sind

Auf der Gralsburg stellt Parzival die erlösende Frage und Anfortas kann genesen20. Parzival wird dann Gralskönig und vereint sich mit seiner Gemahlin Kondwiramur und seinem Sohn Lohengrin.

Im 19. Jahrhundert hat Richard Wagner seine meisten Opern über mittelalterliche Sagen komponiert; dabei hat er alle Operntexte selbst verfasst.

1 r, Entwicklungsroman romanzo di formazione

2 naiv ingenuo

3 e, Unschuld innocenza

4 e, Schuld colpa

5 e, Reue pentimento

6 e, Erlösung salvezza

7 e, Gnade grazia

8 verschmelzen (o-o) fondere

9 auf-ziehen (o-o) allevare, crescere

10 e, Sitte costume, tradizione, usanza

11 ermahnen ammonire

12 e, Belagerung assedio

13 mitleidvoll compassionevole; s, Mitleid pietà

14 heilen guarire

2 Ergänze.

begegnet

• erlösende

• König Artus

• Gralsburg

• Ritter

• Gralskönig

• Gralskönig Anfortas

• Ritter der Tafelrunde

• ritterliche Etikette

15 verstoßen (ie-o) urtare

16 vor-werfen (a-o) rimproverare, rinfacciare

17 ziellos senza meta

18 s, Wanderleben vita vagabonda

19 s, Wunder miracolo

20 genesen (a-e) guarire

• Mitleid und Menschlichkeit

• Wald

• Wanderleben

Parzivals wächst im (1) auf, denn seine Mutter möchte nicht, dass er (2) wie sein Vater wird. Aber er (3) vier Rittern und will Ritter werden. Am Hof von (4) wird er (5) . Er kommt schließlich auf die (6) Der kranke (7) könnte durch eine mitleidvolle (8) geheilt werden; Parzival stellt sie aber nicht, um gegen die (9) nicht zu verstoßen. Parzival beginnt dann ein schwieriges (10) . Schließlich versteht er, dass (11) wichtiger als Standesregeln sind.

Auf der Gralsburg stellt Parzival die (12) Frage und Anfortas kann genesen. Parzival wird dann (13)

3 Ergänze.

Motive und Gestalten des Nibelungenliedes stammen aus der Völkerwanderungszeit.

Leben, Handel und Untergang beider Hauptfiguren, Kriemhild und Hagen, sind von den ethischen Gesetzen der Treue und Rache bestimmt. Die sühnende Rache Kriemhilds verursacht den Untergang des ganzen Königshauses.

Der Prinz Siegfried hat das Zwergengeschlecht1 der Nibelungen besiegt und ihren Schatz gestohlen. Er hat den Drachen getötet und in dessen Blut gebadet. Dieses Bad hat ihn unverwundbar2 gemacht. Aber ein Lindenblatt ist auf seine Schulter gefallen und diese Stelle ist verwundbar geblieben.

Siegfried wirbt3 um die schöne Kriemhild, die Schwester der Burgunderkönige.

Siegfried darf Kriemhild nur heiraten, wenn er ihrem Bruder Gunther hilft, die übermenschliche Brunhild auf der Insel Island zu erringen4 Durch die Tarnkappe5 (Teil des Nibelungenschatzes6) unsichtbar7 gemacht, kämpft Siegfried neben Gunther und besiegt die stolze8 Brunhild. In Worms feiert man die doppelte Hochzeit – Siegfried und Kriemhild, Gunther und Brunhild

Nach zehn Jahren verrät9 Kriemhild ihrer Schwägerin, dass Siegfried sie damals besiegt hat. Die wütende10 Brunhild will sich rächen11 und lässt Siegfried von dem treuen Hagen auf der Jagd töten. Hagen nimmt Kriemhild auch den Nibelungenschatz ab und versenkt12 ihn im Rhein. Kriemhild ist verbittert13 und rachsüchtig114. Nach dreizehn Jahren heiratet sie Etzel, den Hunnenkönig und lädt die Burgunder auf ein großes Fest ein. Die Rache Kriemhilds erfüllt sich15 im Tod und im Untergang16 des ganzen Königshauses. Auch dieser Stoff wurde von Wagner vertont mit dem Titel Der Ring der Nibelungen

1 s, Zwergengeschlecht stirpe di nani

2 unverwundbar invulnerabile

3 werben (a-o) (um) corteggiare

4 erringen (a-u) conquistare lottando

5 e, Tarnkappe mantella che

rende invisibili

6 r, Nibelungenschatz tesoro dei Nibelunghi

7 unsichtbar invisibile

8 stolz orgoglioso

9 verraten (ie-a) confidare

10 wütend furioso

11 sich rächen vendicarsi

12 versenken affondare

13 verbittert amareggiato

14 rachsüchtig desideroso di vendetta

15 sich erfüllen compiersi

16 r, Untergang rovina

Brunhild • doppelte Hochzeit • Drachen • Fest • gebadet • Hagen • Hunnenkönig • Kriemhild • Nibelungen • Nibelungenschatz • rächen • Schulter • Tarnkappe • Tod • töten • Treue und Rache • unverwundbar • gestohlen

Die bestimmenden ethischen Gesetze sind (1)

Siegfried hat das Zwergengeschlecht der (2) besiegt und ihren Schatz (3)

Er hat den (4) getötet und in dessen Blut (5) . Dieses Bad hat ihn (6) gemacht bis auf eine kleine Stelle auf der (7)

Siegfried möchte die schöne (8) , die Schwester der Burgunderkönige, heiraten.

Aber er soll ihrem Bruder Gunther helfen, die übermenschliche (9) zu erringen.

Durch die (10) unsichtbar gemacht, kämpft Siegfried neben Gunther und besiegt Brunhild. In Worms feiert man die (11) – Siegfried und Kriemhild, Gunther und Brunhild.

Als Brunhild es nach zehn Jahren erfährt, will sie sich (12) und lässt Siegfried von dem treuen (13) auf der Jagd (14) . Hagen nimmt Kriemhild auch den (15) ab und versenkt ihn im Rhein.

Die rachsüchtige Kriemhild heiratet nach dreizehn den (16) Etzel und lädt die Burgunder auf ein großes (17) ein, wo das ganze Königshaus in den (18) getrieben wird.

1 Ergänze.

Um 1500 gab es die Entdeckung (1) , die erste Erdumsegelung, die (2)

Revolution und viele (3)

(Schießpulver, Brille, Buchdruckerkunst).

Deutschland hatte noch ein mittelalterliches (4)

Das Bürgertum war reich und (5)

Mit Martin Luther kam der Bruch mit der (6)

Ausrufung der Republik

Um 1500 fanden die Entdeckung Amerikas, die erste Erdumsegelung1, die kopernikanische Revolution und viele Erfindungen (Schießpulver2, Brille, Buchdruckerkunst3 * ) statt.

Im Gegensatz zu Italien und anderen europäischen Staaten, wo moderne Stadtstaaten entstanden (Genua, Mailand, Florenz u. a.), hatte Deutschland noch ein mittelalterliches Feudalsystem

Bürgertum

Der Bürgerstand wurde reich und mächtig. Sehr groß waren die Spannungen zwischen Kaufleuten und Handwerkern und zwischen den Städten und den Territorialfürsten. Das schwerste Problem war aber das religiöse: Man stellte die Autorität der katholischen Kirche in Frage. Der Bruch mit der Kirche kam erst mit Martin Luther.

Ablasshandel1

Der Anlass zum Bruch mit der katholischen Kirche war der Ablasshandel. Der Papst hatte allen Christen einen „Ablass“2 (Befreiung von begangenen Sünden) versprochen, wenn sie Geld für den Bau des Petersdomes spendeten3. Als Reaktion darauf schlug der Augustinermönch Martin Luther 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg, um eine öffentliche Diskussion über die Ablasspraxis zu erreichen.

Luthers Grundgedanken

* Buchdruckerkunst

Erst ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kann man in der westlichen Welt von einem „gedruckten Buch“ sprechen, d. h. ab der Einführung des beweglichen Alphabets durch den Goldschmied Johann Gutenberg Einzelne Metallblöcke konnten endlos kombiniert werden, um potenziell unendliche logische Reihen von Wörtern, Sätzen, Punkten und Seiten zu erzeugen. Aus jeder geduldig erstellten Kombination (Matrize genannt) konnten Tausende von Seiten gedruckt werden, die alle gleich waren. So entstand das gedruckte Buch.

Das erste von Gutenberg gedruckte Buch war eine zweibändige Bibel (die so genannte 42-Zeilen-Bibel), die ab 1453 hergestellt wurde. 180 Exemplare wurden in weniger als drei Jahren produziert, wobei ein guter Kopist in dieser Zeit nicht mehr als zwei hätte herstellen können.

Luthers Grundgedanken waren: Die Bibel ist die einzige Quelle der Wahrheit, der Mensch kann sich nur durch seinen Glauben4 und die Gnade5 Gottes retten Durch die Bannbulle6 verfolgt, distanzierte sich Luther endgültig von Rom und entfaltete seine Lehre. Heiligenverehrung7 und Zölibat, Fegefeuer8 und Ohrenbeichte9 , Mönchtum, Papstherrschaft10 und Reliquienverehrung wurden verworfen11

Bauernkriege

Gleichzeitig mit der Reformation fanden in Deutschland die Bauernkriege statt (Aufstände der Bauern gegen ihre Herren). Am Anfang war Luther an der Seite der Bauern, die wegen der hohen Zinsen zu rebellieren begannen. Als aber 1525 der Kampf der Bauern zum Bauernkrieg wurde, stellte er sich an die Seite der Fürsten, weil er die Rebellion gegen die Obrigkeit für eine Sünde hielt.

Aus politischen Gründen unterstützten die Territorialfürsten die Reformation, in der sie die Möglichkeit ihrer Unabhängigkeit von Rom und vom katholischen Kaiser sahen.

Luthers Lehre verbreitete sich schnell in vielen deutschen Ländern, vor allem in Norddeutschland

1 r, Ablasshandel commercio delle indulgenze

2 r, Ablass indulgenza

3 Geld spenden elargire soldi in beneficenza

4 r, Glaube fede

5 e, Gnade grazia

6 e, Bannbulle bolla di scomunica

7 e, Heiligenverehrung culto dei santi

8 s, Fegefeuer purgatorio

9 e, Ohrenbeichte confessione

10 e, Papstherrschaft autorità papale

11 verwerfen (a-o) respingere, rigettare

VISUELLES LERNEN

2 Ergänze.

Der Augsburger Religionsfrieden (1555) sanktionierte die Gleichberechtigung13 von Katholiken und Lutheranern und das Prinzip „cuius regio eius religio“: jeder Landesfürst sollte die Religion seiner Untertanen14 bestimmen15

Die Glaubensspaltung brachte Fanatismus, Verfolgungen16 und Emigrationen (Hugenotten in Frankreich und Katholiken in Irland) mit sich.

Die Gegenreformation der katholischen Kirche begann mit dem Reformkonzil von Trient (1545-1563) und wurde von den Jesuiten getragen. Es waren vor allem die bayerischen Fürsten, die die Gegenreformation in ihren Territorien durchführten. Deutschland war damit also in einen protestantischen Norden und einen katholischen Süden gespalten. Viele theologische Fragen wurden durch die Reformationsbewegungen neu formuliert, darunter die kirchlichen Ämter und Strukturen und der Gottesdienst. In der Tabelle auf Seite 28 werden die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Konfessionen gezeigt.

12 e, Glaubensspaltung scisma

13 e, Gleichberechtigung parità dei diritti

14 r, Untertan suddito

15 bestimmen determinare 16 e, Verfolgung persecuzione

95 Thesen • Ablasshandel • Augsburger Religionsfrieden • Bauernkriege • Bibel • Gegenreformation • Norddeutschland • Reformkonzil

Der Anlass zu Luthers Protest war der (1)

Als Reaktion darauf schlug Martin Luther (2) an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg.

Luthers dachte, die (3) ist die einzige Quelle der Wahrheit.

Martin Luther und die Reformation

In der Zeit der Reformation fanden in Deutschland die (4) statt.

Die (7) der katholischen Kirche begann mit dem (8) von Trient (1545-1563).

Der (6) (1555) sanktionierte die Gleichberechtigung von Katholiken und Lutheranern.

Luthers Lehre verbreitete sich schnell vor allem in (5)

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Konfessionen gezeigt.

Glaubensquelle Die zwei Säulen der Kirche und des Glaubens sind die Heilige Schrift und die Überlieferung (Tradition).

Sakramente Es gibt sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Eheschließung und Weihesakrament.

Marien- und Heiligenverehrung

Die heilige Maria, die Mutter Jesus, und die Heiligen werden verehrt.

Beichte Katholiken beichten einem Priester ihre Sünden. Dieser spricht die Vergebung im Namen Jesus aus (Lossprechung).

Oberhaupt Der Papst ist als Bischof von Rom, als Nachfolger des Heiligen Petrus und als Stellvertreter Christi das Oberhaupt der Kirche.

Priester Bischöfe und Priester dürfen nicht heiraten (Zölibat).

Innenausstattung der Kirche

Der Innenraum katholischer Kirchen ist oft prachtvoll ausgestattet.

Es gibt nur eine Quelle des Glaubens, und das ist die Heilige Schrift.

Es gibt nur zwei Sakramente: Taufe und Abendmahl (Eucharistie).

Die heilige Maria, die Mutter Jesus, und die Heiligen werden nicht verehrt.

Evangelische kennen das Beichtgespräch nicht. Beim Abendmahl werden ihre Sünden vergeben.

Die Kirche erkennt nicht den Papst als Stellvertreter Christi. Der einzige Herr ist Jesus Christus.

Bischöfe und Pfarrer dürfen heiraten. Auch Frauen dürfen die Sakramente erteilen.

Evangelische Kirchen sind meistens sehr einfach und verzichten auf pompöse Ausstattung.

1 Richtig oder falsch?

1 Für die Katholiken ist die Bibel die einzige Quelle der Wahrheit. R F

2 Die Beichte ist für beide Konfessionen ein Sakrament. R F

3 Die evangelische Kirche erkennt nicht den Papst als Stellvertreter Christi. R F

Trotz weltweiter Fortschritte haben immer noch 130 Millionen Mädchen keinen freien Zugang auf Bildung, insbesondere in Subsahara-Afrika. Bildung ermöglicht Frauen und Mädchen nicht nur ein selbstbestimmtes Leben, sondern trägt zur Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen bei. Daher fördert die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Bildung für Mädchen und Frauen.

Im Jahr 2020 sind sowohl die Zahl der veröffentlichten Titel (-2,6 % im Vergleich zu 2019) als auch die Auflagen (-7,2 %) gesunken. Der durchschnittliche Buchpreis bleibt im Wesentlichen stabil, während der Vertrieb über Online-Kanäle zunimmt. 41,4 % der Bevölkerung im Alter von 6 Jahren und älter haben im Jahr 2020 mindestens ein Buch gelesen, ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2019 (+3 %). 73,6 % der Leser lesen nur Papierbücher, 9,4 % nur E-Books oder Online-Bücher und 0,3 % hören nur Hörbücher. 16,6 % nutzen mehr als ein Medium zum Lesen (Papierbuch, digitales Buch, Hörbuch). Die Verbreitung von Büchern als Bildungs- und Informationsquelle ist eng mit dem Sustainable Development Goal 4 verbunden: inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Was will man mit SDG 4 erreichen?

Der Rückgang der Buchproduktion im Vergleich zu 2019. Es sind 82 719 Werke veröffentlicht worden.

Im Druck verfügbare Buchwerke auch als E-Book veröffentlicht. Leser zwischen 6 und 18 Jahren mit Eltern, die Leser sind. 36,3% lesen, auch wenn ihre Eltern keine Leser sind.

(ISTAT-Daten für das Jahr 2020)

• Bildungszugang für alle

• Zugang zu frühkindlicher Bildung, die auf die Grundschule vorbereitet

• Alle Mädchen und Jungen sollen eine kostenlose, gerechte und hochwertige Grund- und Sekundarbildung abschließen

• Zugang zu hochwertiger beruflicher Bildung und Hochschulbildung

• Mehr Jugendliche und Erwachsene sollen über Fähigkeiten für Beschäftigung und menschenwürdige Arbeitsplätze verfügen

• Alle Jugendlichen und ein großer Anteil der Erwachsenen sollen Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse erlangen

• Alle Lernenden sollen Fähigkeiten für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung erwerben

1 Schau dir das Video an: Welche Erfahrungen werden vorgestellt? In diesem Video wirst du mehr über gleichberechtigte Bildung für Mädchen und Frauen in fremden Ländern erfahren. Bildung erscheint dir wahrscheinlich selbstverständlich. Ist sie überall so geschützt?

2 Schau dir das Video noch einmal an und ergänze. geflüchtete • Schwangerschaften • inklusive • siebzehn • Vorurteile • inspirieren • ausgeschlossen • nachhaltige • geschlechtergerechte • Menschenrecht • Sexualerziehung

1 Bildung ist ein und ein wichtiger Motor für Entwicklung.

2 In der Agenda 2030 steckt , gleichberechtigte und hochwertige Bildung für alle.

3 Die Entwicklungsziele der Agenda 2030 sind

4 Fast 130 Millionen Mädchen und Frauen sind von Bildung

5 Hürden für die Mädchenbildung sind früher ungewollte

6 Man will Bildungspläne gestalten.

7 Die gehört zu den Zielen der Bildung.

8 Man sollte bei den Lehrkräften aufbrechen.

9 In Jordanien profitieren nicht nur jordanische Mädchen von Bildungsmaßnahmen, sondern auch aus Syrien Mädchen und Frauen.

10 Durch die Erfahrung von einigen Frauen kann man andere

Wiedergeburt1 der Antike

Um 1500 wollte man das Mittelalter durch eine Wiedergeburt – eine „Renaissance“ – der Antike überwinden. Der Renaissancemensch ist ein kräftiges, selbstbewusstes Individuum

Die Renaissance („rinascita“/ Wiedergeburt), kam aus Italien – die größten Genies waren Leonardo da Vinci, Tizian und Donatello – und bedeutete eine Distanz von der mittelalterlichen Kunst, vor allem von der mystischen Gotik. Die italienischen Baumeister fanden ihre Vorbilder in der römischen Antike, denn bei ihnen schätzten2 sie die Symmetrie und die Harmonie In Deutschland wurde der neue Stil hauptsächlich bei der Architektur von Schlössern, Palästen und Rathäusern angewandt. Ein berühmter Renaissanceschlossbau ist z. B. das Heidelberger Schloss

Die führende Kunstgattung der Renaissance ist die Malerei; die bedeutendsten deutschen Maler sind Matthias Grünewald, Lucas Cranach der Ältere, Hans Holbein und vor allem Albrecht Dürer

1 Renaissance bedeutet

2 Durch die Wiedergeburt der wollte man das überwinden.

3 In der Antike fanden die italienischen Baumeister Symmetrie und

4 Ein berühmtes Beispiel für die Renaissancearchitektur in Deutschland ist das

* Leonardo und Dürer

Der viel umworbene Leonardo sah mit seinen technischen Skizzen die Zukunft voraus. Auch Dürer betrat als Künstler neue Wege: Er perfektionierte die Druckgraphik (Kupferstich, Holzschnitt) zu absoluter Meisterschaft. Er produzierte bereits für die Masse und signierte als einer der Ersten seine Werke. Beide Künstler verdeutlichten – trotz vieler Unterschiede – typische Merkmale des „Renaissancemenschen“: das Streben nach Ruhm, Wohlstand und Selbständigkeit sowie einen ausgeprägten Wissensdrang und Erfindergeist.

In Nürnberg geboren, kam Dürer (1471-1528) auf Reisen nach Italien, wo er von der italienischen Renaissance * beeinflusst wurde. Wie Leonardo da Vinci hat er Unterrichtsbücher für die Künstler geschrieben. Er studierte die Proportionen und die harmonische Konstruktion eines idealen Typus, der kein einzelner Mensch, sondern ein Vorbild, eine „Idee“ des Menschen sein soll. An diesen Grundgedanken hält sich Dürer in seinen berühmten Porträts. Großartig ist z. B. das Bildnis, das er von seiner Mutter im Jahre ihres Todes zeichnete (1514). Dürers Gemälde wurden vom Ruhm3 seiner Holz-4 und Kupferstiche5 übertroffen6. In ihnen schafft die Linie, nicht die Farbe, das Bild. Berühmt sind seine Apokalypse, eine Folge von Holzschnitten noch unter dem Einfluss der Spätgotik, Ritter, Tod und Teufel (1513) und Melancholie (1514).

Holbein • Maler • Proportionen • Typus

1 Die wichtigsten deutschen sind Grünewald, Cranach, und vor allem Albrecht Dürer.

2 Wie Leonardo studierte Dürer die und die harmonische Konstruktion eines idealen

* Der bedeutendste deutsche Humanist war Erasmus von Rotterdam (1466-1536). Der in Holland geborene Erasmus war Augustinermönch, verließ jedoch den Orden und widmete sich dem Studium der Antike. Seine Ideale von Humanität, Freiheit und Toleranz, die ihn zu einem Vorläufer der Aufklärung machen, charakterisieren auch seine Stellung zur Religion. Er war – wie Luther – für eine Glaubensreform, die aber nicht durch den Bruch mit der Kirche erfolgen sollte.

Die drei großen Bewegungen, die den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit markierten, sind die Renaissance und der Humanismus, die ihren Ursprung in Italien haben und von hier aus ganz Europa beeinflussen, und die geistliche Literatur der Reformation, die aus Deutschland ausgeht.

Die Erfindung des Buchdruckes durch Johann Gutenberg 1455 ermöglichte erst die Entstehung1 der „Literatur“ im öffentlichen Sinn: an die Stelle der kostbaren Manuskripte, die nur ganz wenige lesen konnten, erschienen jetzt endlich gedruckte Schriften und Bücher

Renaissance

Die Renaissance brachte eine neue Lebensauffassung2: Im Mittelpunkt standen nicht mehr das Sündengefühl3 und die Diktate der Kirche wie im Mittelalter, sondern ein selbstbewusster4 Mensch. Das Mittelalter wollte man durch eine Renaissance der Antike überwinden.

Humanismus

Wie der Name selbst sagt, steht das Menschliche im Mittelpunkt des Humanismus* Die Welt der Antike war das Vorbild der menschlichen Perfektion; daher die Begeisterung der Humanisten für die antiken Texte. Die Sprache der Humanisten wurde wieder Latein

Reformation

Dadurch blieb die Lektüre der humanistischen Schriften einem ausgewählten Kreis an Gelehrten vorbehalten. Martin Luther und die Reformatoren hingegen, die ihre Thesen unter dem Volk verbreiten wollten, begannen allmählich, ihre Werke in deutscher Sprache zu verfassen.

Humanismus (mit Textarbeit)

Weitere Texte

• Ein feste Burg ist unser Gott (mit Textarbeit und Kurzinterpretation)

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther hat nicht nur die deutsche Geschichte durch die Reformation der Kirche geprägt, sondern auch mit seiner Bibelübersetzung (1522 das Neue, 1534 das Alte Testament) die neuhochdeutsche Schriftsprache geschaffen

Beim Übersetzen (er ging nicht auf die lateinischen, sondern auf die hebräischen und griechischen Urtexte zurück) versuchte er, den Bibeltext einzudeutschen1 und ihn dem ganzen Volk verständlich zu machen

Für seine Übertragung verwendete er die nüchterne2 sächsische3 Kanzlei4- und Drucksprache – die Kanzleien verwendeten eine überregionale Sprache –, verband sie mit der lebendigen Mundart5 und bereicherte sie mit volkstümlichen und kräftigen6 Bildern. Dadurch ging die lebendige Sprache des Volkes nicht verloren.

Die Bibel wurde von allen gelesen, von Adligen, Bürgern und Bauern, damit trug sie wesentlich zum Entstehen7 einer allgemeinen deutschen Schriftsprache bei8

Martin Luther ist auch der Begründer des protestantischen Kirchenliedes, das in der neuen evangelischen Liturgie neben der Predigt eine besondere Bedeutung gewann.

1 eindeutschen germanizzare

2 nüchtern sobrio

3 sächsisch sassone

Vertonung

4 e, Kanzlei cancelleria

5 e, Mundart vernacolo, dialetto

6 kräftig forte, intenso

7 s, Entstehen sorgere

8 beitragen contribuire

Im folgenden berühmten, sowohl bei Protestanten als auch bei Katholiken beliebten Lied geht es um die Weihnachtsbotschaft des Engels, der die Geburt Christi verkündet. Martin Luther erzählt hier einen Teil der Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2, 8-20, die als Krippenspiel von Kindern dargestellt werden sollte. Joseph und Maria, der Verkündigungsengel und die Hirten sangen um eine Krippe oder Wiege vor dem Altar gruppiert.

Vom Himmel hoch da komm’ ich her, Ich bring’ euch gute, neue Mär’1 , Der guten Mär’ bring ich so viel, Davon ich singen und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut’ gebor’n, Von einer Jungfrau auserkor’n2 , Ein Kindelein so zart und fein, Das soll eu’r Freud’ und Wonne3 sein.

1 Ergänze.

1 Die Erfindung des Buchdruckes (J. Gutenberg, 1455) ermöglichte die Entstehung der

2 Im Mittelpunkt der Renaissance stand

3 Die Renaissance wollte eine Überwindung des Mittelalters durch

4 Für die Humanisten war die Welt der Antike

Es ist der Herr Christ, unser Gott, Der will euch führ’n aus aller Not, Er will Eu’r Heiland4 selber sein, Von allen Sünden machen rein.

Lob, Ehr’ sei Gott im höchsten Thron Der uns schenkt seinen eignen Sohn: Des freuet sich der Engel Schar5 Und singet uns solch neues

5 Mit Luthers Bibelübersetzung entstand

6 Für die Bibelübersetzung verwendete Luther und die lebendige

7 Die Bibel wurde von allen gelesen, so entstand

8 Martin Luther begründete auch

1 Richtig oder falsch?

1 Die Glaubenspaltung verursachte Verfolgungen und Emigrationen. R F

2 Der 30jährige Krieg begann aus politischen Gründen. R F

3 Der Krieg brachte eine Reduzierung der Bevölkerung. R F

4 Am Ende des Krieges war der Kaiser mächtiger. R F

Dreißigjähriger Krieg (1618-1648)

Die Geschichte des 17. Jahrhunderts ist durch die Glaubensspaltung1, die damit verbundenen religiösen oder weltlichen Machtkämpfe – Dreißigjährigen Krieg – und den Absolutismus bestimmt.

Der durch Luthers Reformation verursachte Glaubenskampf gab Anlass zu einem großen Fanatismus und zu zahllosen Verfolgungen und Emigrationen in ganz Europa (in Spanien wurden die Juden, in Frankreich die Hugenotten, in Österreich die Protestanten, in Irland die Katholiken verfolgt). In Deutschland herrschte Dauerstreit zwischen Katholiken und Protestanten.

Der Dreißigjährige Krieg begann aus religiösen Gründen, wurde aber bald ein europäischer Konflikt. Die Folgen für Deutschland waren katastrophal.

Der Krieg und die Pest brachten Tod und Zerstörung und verursachten2 eine starke Reduzierung der Bevölkerung (von ca. 17 Millionen Menschen vor dem Krieg auf ca. 10 Millionen im Jahr 1648). Das Land war verwüstet3 und die Landwirtschaft4 ruiniert. Absolutismus an den Höfen

Am Ende des Krieges war die Macht des Kaisers nicht mehr so groß und das Reich in 300 Landesherrschaften geteilt. Die Autonomie dieser Staaten wurde von dem Westfälischen Frieden (1648) sanktioniert, so dass die deutschen Fürsten mit absoluter Macht gegenüber dem Kaiser regierten. Sie übernahmen den Absolutismus aus Frankreich. An den Höfen herrschten Luxus und höfische Repräsentation.

Die Pest

Im 30jährigen Krieg waren die Erntevorräte geplündert, die Felder verwüstet und es kam immer wieder zu Hungersnöten. Hinzu kamen Seuchen wie Grippewellen, Durchfallerkrankungen und Typhus. Wegen mangelnder Hygiene und fehlender Abwasserkanäle kam es zu Epidemien. Das Schreckenswort dieser Zeit hieß Pest. Es war eine durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit; der Pesterreger von Nagetieren (z. B. Ratten) wurde über infizierte Flöhe (den Rattenfloh) oder bei Verletzungen durch Nagetiere (Biss- oder Kratzwunden) auf den Menschen übertragen. Da man die Übertragungsarten nicht kannte, konnte man sich auch nicht schützen. Wie schon im Mittelalter suchte man nach Schuldigen. So kam es zu Hexenverbrennungen und Judenverfolgungen.

Wusstest du das?

Im Jahr 1423 wurde in Venedig das erste Pest-Krankenhaus erbaut, um die Erkrankten von der gesunden Gesellschaft in Venedig abzugrenzen. Im Mittelalter gab es für die Pest keine medizinische Erklärung, so entstanden verschiedene Theorien: Ungünstig stehende Winde, eine schlechte Konstellation der Planeten oder verseuchtes Wasser waren, so dachten die Menschen, für die Pest verantwortlich.

Als Behandlungsmethode für Pestkranke entnahm man dem Patienten Blut, um die Pesterreger aus dem Körper zu holen (Aderlass).

2 Verbinde die Satzteile.

1 Der 30jährige Krieg und die Pest

2 Am Ende des Krieges

3 Das Reich war in

4 Die Fürsten regierten mit

5 Der Westfälische Friede sanktionierte

Georg Trakl, Grodek ( S. 298)

Georg Heym, Der Krieg ( S. 296)

August Stramm, Patrouille ( S. 300)

Wusstest du das?

Der Prager Fenstersturz fand am 23. Mai 1618 statt und war der Anlass zum Beginn des 30jährigen Krieges. Dabei stießen protestantische Adlige drei Beamte des katholischen böhmischen Königs aus einem Fenster der Prager Burg. Mit dieser Tat rebellierten sie gegen die Einschränkung ihrer Glaubensfreiheit durch König Ferdinand II., der die Protestanten unterdrückte

Matthäus Merian der Ältere, Der Prager Fenstersturz, Kupferstich, 1646.

a 300 Landesherrschaften geteilt.

b absoluter Macht gegenüber dem Kaiser.

c die Autonomie der Fürstentümer.

d hatte der Kaiser weniger Macht.

e brachten Tod, Zerstörung und starke Reduzierung der Bevölkerung.

THEMA Krieg in der deutschen Literatur

AUSGANGSPUNKT Der Dreißigjährige Krieg

Der Krieg ist ein brisantes Thema auch in der Literatur. Es kommt in allen Dichtungsarten vor, in der Epik, in der Dramatik, in der Lyrik, in der Berichterstattung und in historischen Romanen. Die Ausdrucksformen variieren vom Schlachtruf bis zur Totenklage, von der Verherrlichung des Krieges bis zu seiner Verurteilung.

Wolfgang Borchert, Die Küchenuhr ( S. 429), Das Brot ( ) Krieg

Hannes Wader, Es ist an der Zeit ( )

Wladimir Kaminer, aus dem Blog ( S. 349)

Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues ( S. 342)

Bertolt Brecht, Mein Bruder war ein Flieger ( S. 377), Die Oberen ( S. 377), Deutschland 1933 ( S. 376), An die Nachgeborenen ( )

Aufgabe für die mündliche Abiturprüfung

Thomas Mann, Deutsche Hörer ( S. 381)

Marlene Dietrich, Lili Marleen ( S. 335)

Hans Bender, Forgive me ( S. 426)

3 Bereite eine Präsentation vor, individuell oder in Gruppenarbeit, über das Thema „Krieg“. Du kannst Auszüge aus Werken der angegebenen Autoren verwenden und auch Bilder oder Materialien, die du zum Thema geeignet findest.

Das Wort „Barock“ ist von dem portugiesischen Wort barrocco abgeleitet, das eine unregelmäßige, schiefrunde Perle bezeichnet. Dieser Terminus wurde zunächst, im 18. Jahrhundert, abwertend für übertriebene, bizarre Kunstformen verwendet. Erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts, mit der Neuentdeckung der ausdrucksvollen Barockliteratur durch den Expressionismus, wurde er zum Epochenbegriff.

Der Barock * ist Ausdruck des höfischen Absolutismus. Die Pracht und Monumentalität des Barockstils erklären sich mit dem Repräsentationsbedürfnis der absolutistischen Herrscher; um ihre Macht zu zeigen, brauchten sie Distanz, Würde, Prachtentfaltung. Alle Künste – Baukunst und Malerei, Musik und Dichtung – wirkten zusammen, um die Glorie des Fürsten zu verherrlichen.

Die Antithetik zwischen vitaler Lebensfreude und tiefem Pessimismus ist ein ganz wesentliches Merkmal des Barock.

Luxus und Armut

Einerseits herrschten an den Fürstenhöfen, nach dem Vorbild des französischen Absolutismus, Luxus, Verschwendung1 und Macht, andererseits war das Leben der einfachen Bevölkerung von Armut2 , Hunger und Pessimismus geprägt.

Lebensfreude3 und Todesangst

Einer übertriebenen Prachtentfaltung4 und Lebensfreude stehen also Todesangst und das Bewusstsein von der eigenen Vergänglichkeit5 gegenüber.

Grund dafür ist der Dreißigjährige Krieg.

Überladener6 Stil in allen Bereichen

Die Merkmale dieser Epoche drücken sich nicht nur in der Literatur, sondern auch in anderen Bereichen aus: in der Mode, der Architektur, der Malerei, der Musik und dem Gartenbau. Diese sind alle durch einen überladenen Stil charakterisiert – man denke an die pompösen Barockschlösser mit Verzierungen7 (z. B. das Schloss Versailles) oder an die Kleider der adligen Frauen voller Volants und Schleifen8

1 e, Verschwendung spreco

2 e, Armut povertà

3 e, Lebensfreude gioia di vivere

4 e, Prachtentfaltung sfoggio, pompa

5 e, Vergänglichkeit caducità

6 überladen sovraccarico

7 e, Verzierung ornamento

8 e, Schleife nastro

In Deutschland waren die größten Denker der Barockzeit Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) und Jakob Böhme (1575-1624). Der erste suchte, in einer Zeit von Elend und Not, das Bild einer harmonisch geordneten Welt. Der Mystiker Böhme vertrat dagegen einen pantheistischen Gedanken: Gott ist alles und in allem und schließt auch das Böse in sich.

In den Werken Bachs und Händels, der beiden größten protestantischen Barockkomponisten, verbindet sich rationale Klarheit mit tiefer Religiosität.

Bach

Eine innige Frömmigkeit1 prägt die Werke Johann Sebastian Bachs (1685-1750), sowohl seine Instrumentalwerke (Cembalo/Klavier, Orgel) als auch die geistlichen Kompositionen, vor allem die großen Passionen (Johannes-Passion, Matthäus-Passion, Weihnachtsoratorium) und die Kantaten, die für die Sonntagsgottesdienste komponiert wurden.

Händel

Aus Wassermusik

Aus Brandenburgische Konzerte VISUELLES LERNEN

1 Ergänze.

Der andere große Komponist des Spätbarock, Georg Friedrich Händel (1685-1759), schuf neben Opern und Oratorien (Messiah) auch Kammermusik, Werke für Tasteninstrumente oder Orchesterwerke wie die bekannte Wassermusik

Bach und Händel sind sehr verschieden: bei Bach steht die Musik für den Gottesdienst im Mittelpunkt, er komponierte eher introvertiert, gelehrt2 und traditionsbezogen3; bei Händel ist die öffentliche Musik seiner Opern und Oratorien am wichtigsten, er komponierte eher extrovertiert und hörerfreundlicher.

1 e, Frömmigkeit religiosità 2 gelehrt dotto, colto 3 traditionsbezogen tradizionalista

Absolutismus • Frömmigkeit • geistlichen • Harmonie • Lebensfreude • Opern • Oratorien • pantheistische • Pessimismus • Stil

Der Barock ist Ausdruck des höfischen (1)

Böhme hatte eine (6) Weltanschauung: Gott ist überall.

Merkmale des Barock waren sowohl (2) als auch (3)

Alle Bereiche der Barockepoche waren durch einen überladenen (4) charakterisiert.

Charakteristisch für Bachs Werk ist die (7) , die seine (8) Kompositionen prägt.

Leibniz suchte in der Welt die (5)

Händels wichtigste Werke sind (9) und (10)

* Mit dem barocken Stil in der Kunst und Architektur wollte die Aristokratie beeindrucken, Triumph und Macht zeigen.

Die Kunst im Barock hat eine repräsentative Funktion * und spiegelt die Spannung zwischen mystischer Religiosität und weltlicher1 Freude wider.

Merkmale

Merkmale des Barock sind die dynamischen Formen, die üppige2 Pracht3, die fließende Bewegung und die Gegensätze von großen und kleinen Formen, von Hell und Dunkel.

Baukunst

Die Baukunst ist, wie im Mittelalter, die wichtigste Kunstgattung. Typische Merkmale der Architektur sind die mächtige Kuppel, der Zwiebelturm4 und die geschwungenen5

Linien

Sakralbaukunst

Der neue Stil ging von Rom aus und verbreitete sich auch dank dem Jesuitenorden in den katholischen Ländern Spanien, Portugal, Österreich und Süddeutschland. Zu den schönsten Werken des deutschen Barock gehören die Theatinerkirche in München, der Salzburger Dom und die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen in Bayern des Architekten Johann Balthasar Neumann.

In Frankreich blühte der profane Barockbau; das Schloss zu Versailles wurde Vorbild für viele Fürstenschlösser in Deutschland: Schönbrunn bei Wien, Nymphenburg bei München, das Berliner Schloss des Baumeisters Andres Schlüter, die Erzbischöfliche Residenz in Würzburg u. a.

Baukunst bei Protestanten und Katholiken

Nach der Reformation spalteten sich die Christen in Protestanten und Katholiken. Während die Protestanten ihre Religion in einer einfachen und geradlinigen6 Baukunst ausdrückten, repräsentierten die Katholiken ihre Religion durch verzierte7 und pompöse Gebäude und Prachtbauten. Das ist ein Grund dafür, dass die barocken Gebäude meistens in den katholischen Gebieten Europas zu finden sind. In Deutschland ist der Barock nicht so weit verbreitet, wie z. B. in Italien oder Frankreich, auch weil der Dreißigjährige Krieg im 17. Jahrhundert ausbrach. So gab es nicht das nötige Geld für teure barocke Bauten.

7

die fließende Bewegung • die mächtige Kuppel • die dynamischen Formen • der Zwiebelturm • die üppige Pracht • die geschwungenen Linien • repräsentative

Funktion. Die Merkmale des Barockstils sind (2) (3) (4)

Die Kunst im Barock hat eine (1)

. Die Charakteristika der Architektur sind (5) (6) (7)

1 e, Gelegenheitsdichtung poesia d’occasione

2 e, Verinnerlichung interiorizzazione

3 schwulstig ampolloso

4 e, Gesellschaftslyrik lirica mondana

5 r, Schelmenroman romanzo picaresco

6 r, Schäferroman romanzo pastorale

Wegen Krieg und Pest lebten die Leute in Not. Darauf reagierten sie mit einer antithetischen Haltung: einerseits mit Pessimismus, Verinnerlichung2 und Zuflucht zur Religiosität, andererseits aber auch mit gesteigerter Lebenslust. Die Kulturzentren waren jetzt die Höfe, wo die Dichter (Hofdichter) im Dienste des Fürsten waren.

Gelegenheitsdichtung

Die Dichtung war meistens Gelegenheitsdichtung, d. h. sie sollte den Fürsten loben und hatte eine repräsentative Funktion. Am Anfang des 17. Jahrhunderts war Deutsch noch keine Literatursprache. An den Höfen sprach man fast nur Französisch und die Sprache der Dichtung war oft noch Latein

Sprachgesellschaften

Um die deutsche Sprache von ausländischen Einflüssen zu befreien, entstanden verschiedene Sprachgesellschaften, wie z. B. der „Palmenorden“. Viele ihrer Mitglieder stammten aus dem Adels- und Reichsfürstenstand. Ihr Modell waren die italienischen Renaissance-Akademien. Die berühmteste italienische Sprachgesellschaft war und ist immer noch die Accademia della Crusca

Barockstil

Charakteristisch für den Barockstil, Manierismus genannt, sind schwulstige3 Formen und Übertreibungen. Er ist reich an Metaphern, rhetorischen Mitteln und artifiziellen Figuren. Wichtig sind die Allegorie und die Emblematik

Lyrik

In der Lyrik dominiert die Zeit- und Gesellschaftslyrik4. Die drei Leitmotive der Lyrik des Barock sind: Vanitas, Memento mori und Carpe diem. Sie spiegeln das Lebensgefühl der Menschen wider, nämlich ihre Angst und die Bedrohung durch den Krieg.

Drama

Im Drama werden die Komödien nach dem Namen der komischen Figur Hans Wurst Hanswurstiaden genannt. Eine große Rolle spielt das Jesuitendrama, das den katholischen Glauben verbreiten will.

Roman

In der Prosa haben der Schelmenroman5 und der Schäferroman6 mehr Erfolg als der umfangreiche höfische Roman.

VISUELLES LERNEN

1 Ergänze.

Die Literatur des Barock hatte eine (1) Haltung: Pessimismus und Lebenslust.

Die Dichtung sollte den (2) loben und hatte eine (3) Funktion.

Die Leitmotive der Lyrik des Barock sind: Vanitas, Memento mori und (6)

In dieser Epoche entstanden verschiedene (4)

Im Drama werden die Komödien (7) genannt.

Der Barockstil ist auch (5) genannt.

In der Prosa hatten der (8) und der (9) viel Erfolg.

Dieses Volkslied stammt aus einer Liederhandschrift des bayerischen Benediktinerpaters Johannes Werlin aus dem Jahre 1646. Die „dunkle wolk“ kann man auf den Dreißigjährigen Krieg beziehen.

es geht eine dunkle wolk herein; mich dünkt1, es wird ein regen sein, ein regen aus den wolken wohl in das grüne gras. und kommst du, liebe sonn, nit bald, so weset2 alls im grünen wald, und all die müden blumen, die haben müden tod. es geht eine dunkle wolk herein, es soll und muß geschieden sein; ade, feins lieb, dein scheiden3 macht mir das herze schwer.

4 8 12

Visuelle Analyse

Lyrik Gryphius war nicht nur der wichtigste Dramatiker seiner Zeit, sondern auch ein hervorragender Lyriker

Er schrieb geistliche und weltliche Oden, Sonette und Epigramme und verwendete dabei alle rhetorischen Mittel der Barocklyrik: Antithesen * , Parallelismen *, Worthäufungen * u. a. Die Sprache ist sehr dynamisch und ausdrucksstark.

Märtyrerdramen Die Stoffe für seine Trauerspiele – Leo Armenius oder Fürstenmord (1646), Ermordete Majestät oder Carolus Stuardus König von Groß Britanien (1657), Catharina von Georgien oder bewährte Beständigkeit (1651 uraufgeführt), Cardenio und Celinde oder unglückliche Verliebte (1649) – entnimmt Gryphius der Geschichte. Die Handlung spielt immer am Hof; die Helden, alle hohen Standes, sind passive, unglückliche Menschen, die durch die Annahme des Leidens und durch ihren Opfertod zu großen Helden und Märtyrern werden.

* Antithese Gegenüberstellung von zwei widersprüchlichen Aussagen. In der gehobenen Dichtkunst wird sie verwendet, um einen Inhalt besonders hervorzuheben.

* Der Parallelismus bezeichnet Sätze, die einen parallelen Satzbau zeigen. (z. B. „heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee“).

* Die Worthäufung, oder Akkumulation, ist die Reihung mehrerer Begriffe zu einem genannten oder nicht genannten Oberbegriff, wodurch dieser verstärkt wird (z. B. „Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städte und Felder“).

Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt1 ihre Fahn2 Und führt die Sternen auf. Der Menschen müde Scharen Verlassen Feld und Werk; wo Tier’ und Vögel waren, Traut itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan3!

Der Port naht mehr und mehr sich zu der Glieder Kahn4 . Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren Ich, du, und was man hat und was man sieht, hinfahren. Dies Leben kömmt mir vor als eine Rennebahn5 .

Zäsur: gedankliche Wende

Laß, höchster Gott, mich doch nicht auf dem Laufplatz gleiten, Laß mich nicht Ach, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten6! Dein ewig heller Glanz7 sei vor und neben mir!

Laß, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen, Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen, So reiß mich aus dem Tal der Finsternis 8 zu dir.

• Beispiel für die Lyrik des Barock • Thema: Vergänglichkeit

Dieses Gedicht ist beispielhaft, um die Lyrik des Barock zu verstehen: Der Barockdichter will beweisen, wie gut er überlieferte Gedichtformen und rhetorische Stilmittel beherrscht. So ist die Sprache oft schwer und erinnert an die barocke Architektur.

Der Abend ist hier Ausgangspunkt zu Reflexionen über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens (Vanitas). Das ist typisch für diese Zeit um und nach 1600: Der Dreißigjährige Krieg und die Pest haben das Land zerstört und die Menschen reagieren auf zweifache Weise, einerseits mit übersteigertem Lebensgenuss, andererseits mit tiefer Religiosität und Todessehnsucht. Darin liegt auch ein religiöser Aspekt: Das irdische Leben ist vergänglich, gemäß dem christlichen Glauben gibt es dafür ein besseres Leben im Jenseits.

Die Form ist die strenge Form des Sonetts: zwei Quartette, zwei Terzette. Die Quartette entwickeln in These und Antithese die Aussagen, die das Hauptthema klar machen. In den Terzetten kommt es zu einer Synthese

Erstes Quartett: These Beobachtung des Lebens auf Erden

Antithetik: Tag/Nacht; Tiere und Vögel/Einsamkeit; Licht/dunkel; Leib/Seele

Metaphern: „die Nacht schwingt ihre Fahn“ = es wird Abend Thema des Gedichtes: Vergänglichkeit, „Wie ist die Zeit vertan!“

Zweites Quartett: Antithese

Tod als Flucht und Erlösung, das Leben ist zu schnell und hektisch

Metaphern: „der Port“ = Hafen des Lebens, Tod „der Glieder Kahn“ = menschlicher Leib „eine Rennebahn“ = ein gefährlicher Ort (das Leben)

Terzette: Synthese

Erstes Terzett

Direkte Anrede an Gott, damit er dem Dichter hilft, sich durch die Gefahren des Lebens nicht zu verirren

Assonanzen: Ach – Pracht; Lust – Angst

Metaphern: „der Laufplatz“ = das Leben

Zweites Terzett

Steigerung: Überlegungen zu Tod und Leben

Metaphern: „der müde Leib entschläft“ = die Zeit des Todes ist gekommen „das Tal der Finsternis“ = das qualvolle Leben

Hauptgedanke: Bitte um Erlösung, Hoffnung, dem „Tal der Finsternis“ zu entkommen

• Hugo von Hofmannsthal, Ballade des äußeren Lebens ( S. 255)

• Kurt Tucholsky, Augen in der Großstadt ( S. 355)

* Der Siebenjährige Krieg

Er wurde um Schlesien geführt, das Maria Theresia von Friedrich II. zurückgewinnen wollte. Österreich konnte Schlesien nicht zurückerobern und Preußen wurde als Großmacht akzeptiert.

Im Vergleich zu England und Frankreich war Deutschland politisch und wirtschaftlich viel rückständiger2. Das Land war in viele Einzelstaaten zersplittert3 und Preußen war der stärkste

Friedrich II. von Preußen

Mit Friedrich II. von Preußen, auch „Der Große“ genannt, begann in Deutschland der aufgeklärte Absolutismus: Der Herrscher fühlt sich nicht mehr vor Gott und dem persönlichen Gewissen allein, sondern auch vor der Vernunft und der Öffentlichkeit verantwortlich. Im höfischen Absolutismus erkannte der Fürst über sich nur Gott und den Kaiser an. Friedrich II. verstand sich nicht als „Verkörperung4 des Staates“, sondern als dessen ersten Diener

Er blieb aber ein absoluter Monarch, kümmerte sich dennoch um das Wohl aller Bürger. Unter ihm wurde Preußen zu einer Großmacht, auch dank dem Siebenjährigen Krieg * gegen Österreich (1756-1763).

1

Deutschland war in viele (1) zersplittert.

(2) war der stärkste. Hier herrschte (3)

Er war ein absoluter, aber (4) Monarch.

Er wollte das Wohl seiner (5)

1 Richtig oder falsch?

1 Die Aufklärung ging von Deutschland aus.

2 Zentral in der Aufklärung war die Vernunft.

3 Nach dem Deismus lebt Gott nicht in der Natur.

Die Aufklärung entstand in England und Frankreich. „Aufklärung“, „age of enlightenment“ und „siècle des Lumières“ sind Lichtmetaphern. Man will jetzt die „Finsternis1“ des Mittelalters durch das „Licht der Vernunft 2 “ endgültig vertreiben3, man fördert4 die empirischen Wissenschaften und den Glauben an den Fortschritt.

Optimismus, Deismus und Toleranz

Im Mittelpunkt der Aufklärung steht der Optimismus: Man hat ein großes Vertrauen5 auf die Kraft der menschlichen Vernunft. Durch die Vernunft kommt man zur Autonomie im Denken und Handeln, zur Freiheit und zum Glück

Der Deismus ist eine „natürliche“ Religion: Gott hat die Welt erschaffen; sie bewegt sich aber nur nach den Naturgesetzen, die die Welt in sich hat.

Ein weiteres Merkmal der Aufklärung ist der Toleranzgedanke

Rationalismus und Empirismus

Die zwei großen philosophischen Bewegungen der Aufklärung waren der französische Rationalismus (Montesquieu, Voltaire, Diderot und Rousseau) und der englische Empirismus (Locke, Hobbes und Hume).

Was ist Aufklärung?

„Es ist so bequem, unmündig zu sein.“ (Zitat aus Kants Essay Was ist Aufklärung?

Friedrich Hagemann, Immanuel Kant, Senf zubereitend, 1801.

Immanuel Kant (1724-1804) beantwortete die Frage „Was ist Aufklärung?“ mit folgenden Worten: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit 6 [...].“ Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen wird also zum Motto der Aufklärung.

Leibniz

Der Philosoph und Wissenschaftler Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) gilt als Wegbereiter der deutschen Aufklärung. Für ihn ist diese Welt die beste aller möglichen Welten (Theodizee, 1710), weil eine „prästabilierte Harmonie“ in ihr herrscht. In seiner Monadenlehre (Die Monadologie, 1714) behauptet er, dass Monaden individuelle selbständige Substanzen und Abbild des Kosmos sind. Die höchste Monade ist Gott Leibniz überwindet damit den Kontrast zwischen Geist und Materie.

Pietismus

In dieser Zeit entstand innerhalb des Protestantismus der Pietismus, eine religiöse gefühlvolle Bewegung, die den Dogmatismus ablehnte und, wie die Mystik, die individuelle Glaubenserfahrung in den Mittelpunkt stellte. Die Pietisten forderten ein praktisches Christentum, das sich in einem frommen7 und gehorsamen8 Leben zeigen sollte. Der Pietismus mündete9 in die gesamteuropäische Bewegung der Empfindsamkeit10. Die Merkmale dieser Strömung, Sentimentalität und Schwärmerei, beeinflussten auch Goethes Werther und die Erlebnislyrik sehr stark.

2 Ergänze.

Deismus: Eine (4) Religion.

Ziel: Die Finsternis des Mittelalters durch das Licht der (1) vertreiben.

Kant: Unmündigkeit durch den (5) vertreiben.

Methode: Die (2) Wissenschaft und die Fortschrittsgläubigkeit.

Leibniz: In der Welt herrscht (6)

Merkmale: (3) und Toleranz.

Pietismus: Eine (7) Bewegung.

Aus Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?

von Immanuel Kant

Kant betont in seinem Essay zwei wichtige Aspekte der menschlichen Emanzipation: zum einen die Bereitschaft des Einzelnen, sich der Vernunft und des eigenen kritischen Geistes zu bedienen, um frei zu sein, und zum anderen die Notwendigkeit, dass auch die Herrschenden die größere Autonomie der Bürger anerkennen und ihren Despotismus in einen aufgeklärten Despotismus verwandeln.

In demokratischen Regierungen genießt man große Freiheiten, die noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar waren oder die in diktatorischen Regimen heute noch verweigert werden.

Übersetzung