A : 9,50 € - BEL : 9,20 € - DOM : 9,50 € - CH : 14,90 FS - CAN : 14,50 $C - D : 9,30 € - ESP : 9,20 € - GB : 7,50 £ - ITA : 9,20 € - GRE : 9,20 € - LUX : 9,20 € - NL : 9,20 € - PORT CONT : 9,20 € - MAR : 80 DH - TUN : 16 DTU.

ROMÉO JULIETTE

&

LE MARCHAND DE VENISE

BEAUCOUP DE BRUIT

POUR RIEN

COMME IL VOUS PLAIRA LE ROI LEAR MACBETH

LA TEMPÊTE

Othello

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

& HAMLET

TROÏLUS CRESSIDA

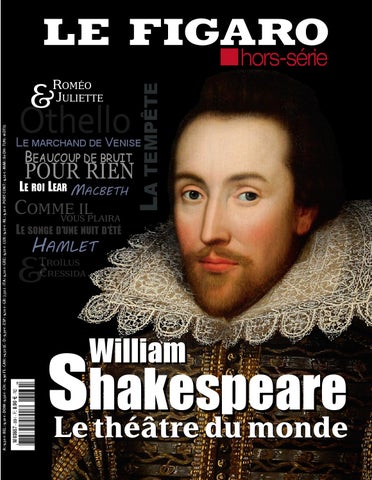

shakespeare

William

Le théâtre du monde