Transfigurative Photography

rivista periodica di cultura fotografica n. 13 | Gennaio 2025

Transfigurative Photography

rivista periodica di cultura fotografica n. 13 | Gennaio 2025

Tutte le fotografie, nel rispetto del diritto d’autore, vengono qui riprodotte per finalità di critica e discussione ai sensi degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.

Fotografia Transfigurativa Magazine

rivista periodica di cultura fotografica n. 13 | Gennaio 2025

Comitato Redazionale

Agostino Maiello | Alessandro Mazzoli | Stefano Montinaro | Michele Palma | Andrea Virdis

Hanno collaborato a questo numero

Laura Cavallari Buzzanca | Carlo Riggi

Immagine di copertina

© Rosita Percacciuolo, Sea Life, 2022

di Agostino Maiello

Ciò che si vede

“Guardando il dipinto di un bel gatto, si tende a dire Che bel quadro, mentre guardando la foto dello stesso gatto, si dirà Che bel gatto! ” Sempre sapido il buon Ando Gilardi, che da chissà dove ci perdonerà la citazione a memoria, dunque probabilmente imprecisa, ma valida nella sostanza. Già, perché la fotografia, questo segno selvaggio, precario, inevitabilmente ambiguo, non può sottrarsi all’egemonia dell’oggetto rappresentato. Guardiamo una fotografia, e mentre lo facciamo sappiamo che è una fotografia; e già questo è cruciale. Un disegno di uno Hobbit ci può piacere o meno, potremmo comprenderlo o meno (dipende se conosciamo l’universo di Tolkien), ma se vedessimo una fotografia di uno Hobbit rimarremmo quantomeno perplessi, perché sappiamo (con ragionevole certezza) che quelle creature non esistono; se ne vediamo uno in foto, siamo portati a pensare che invece, guarda un po’, esiste. Questo scarto tra ciò che si vede e ciò che sappiamo essere (o, in questo caso, non essere), è dilaniante, e ci impone la ricerca di una spiegazione. Forse gli Hobbit esistono. Oppure quello della foto è un campione di Cosplay. O è una foto alterata con Photoshop. O addirittura una immagine generata dall’intelligenza artificiale, quindi non è una fotografia, ed è dunque priva di qualsiasi legame con un qualcosa di reale che al momento dello scatto si trovava davanti all’obiettivo. In un’epoca di enormi confusioni e ripensamenti - ma quale non lo è, in fondo? - questa è una delle poche certezze: se è una fotografia, allora porta in sé una traccia del reale, quindi rientra nella categoria che i semiologi chiamano indice. C’era qualcosa davanti all’obiettivo (un tizio vestito da Hobbit; Armstrong sulla Luna; la mamma di Roland Barthes; una calle nello studio di Tina Modotti; un miliziano a mezz’aria da qualche parte durante la guerra civile spagnola), quindi quel qualcosa è esistito, punto. E noi lo vediamo perché, grazie ad un dispositivo quale la macchina fotografica, quella combinazione di tempo e spazio è stata riportata su un supporto bidimensionale. Quel momento-porzione di mondo, che Schaeffer definiva spazio quasi-percettivo, assomiglia a ciò che noi vediamo normalmente nella vita di tutti i giorni. Ne è una replica, una copia, una riproduzione? Una mostrazione, una rievocazione…? O un’interpretazione, magari latrice di un qualche messaggio? Un po’ tutte e nessuna di queste cose, a pensarci bene. Ma c’è un tratto comune a questo oggetto terribile e misterioso - l’immagine fotografica - al quale non si sfugge: essa è il prodotto di un’interazione tra un fotografo ed un momento spazio-temporale da un lato, e dall’altro un contenitore di qualcosa che noi stiamo guardando e che in qualche modo proviamo a riconoscere, perché davanti ad un’immagine inizia sempre quel processo generato dalla domanda “Che cosa sto guardando?”. Siamo animali semiotici, vale a dire che non possiamo fare a meno di (provare a) dare un senso a tutto ciò che ci circonda, a tutte le esperienze che viviamo, incluse quelle legate al meccanismo

della visione. E allora, una fotografia è sì una traccia del reale, ma allo stesso tempo ci fa vedere qualcosa (è un’icona, direbbe uno studioso). La tensione tra queste due nature, l’ambiguità inevitabile che essa comporta, sconta la somiglianza tra ciò che è stato fotografato e ciò che noi sappiamo del mondo. Il risultato finale, cioè l’interpretazione che ciascuno di noi dà di ciascuna fotografia, non è mai dunque prevedibile a priori, men che meno dal fotografo. Perché è lui che decide cosa mettere nel fotogramma, quindi determina ciò che si vede, ma siamo noi, che partiamo dall’immagine finita e le diamo un senso, a volte riuscendovi, a metterci tutto il resto; in altre parole, tutto ciò che non si vede.

In questo numero di Fotografia Transfigurativa Magazine abbiamo provato a ragionare sul concetto di invisibile. Come sempre, non siamo qui per fornire risposte, bensì per stimolare domande. Che ciò accada o meno, non lo possiamo sapere in anticipo. Ma possiamo sperare che le riflessioni delle prossime pagine ne stimolino di altrettante in chi ci legge.

di Carlo Riggi

Non sono solo le doti tecniche a fare di lei un’artista, lo sguardo disciplinato, ordinatore, capace di individuare con immediatezza i rapporti fra le masse, i vuoti, i chiari e gli scuri; Rosita Percacciuolo è artista soprattutto per quella rara capacità di mettersi autenticamente in gioco con le sue immagini, rivelando in ogni scatto porzioni di mondo esterno intrise di parti profonde di sé e dei propri viscerali sentimenti.

Rosita, formatasi come pittrice, applica la sua capacità compositiva con naturalezza alla fotografia, imponendo il proprio occhio e il proprio gusto sia in fase di scatto sia in quella di postproduzione, condotta sempre con parsimonia, senza innaturali e posticci salti quantici.

Per questo è così facile calarsi nelle sue immagini, immedesimarsi con i loro protagonisti, dentro ambientazioni che acquistano sempre un sapore fiabesco, anche quando si tratti di luoghi della sua normale quotidianità.

Nelle sue composizioni Rosita lascia sempre qualcosa di insaturo, spazi vuoti, bianchi o neri profondi; le sue piccole schegge di mondo, che ella ritaglia con cura certosina, si trasformano in scorci intimi, microcosmi emozionali nei quali il fruitore trova spazio per proiettare proprie istanze interiori.

I suoi soggetti sono spesso opere d’arte, come ad amplificare la sua ispirazione, in una mise en abyme che produce nello spettatore sensazioni intense, inebrianti e piacevolmente spiazzanti.

Il suo garbo nell’accostare i soggetti è diretta emanazione della timidezza, appena mascherata dall’ironia brillante, eretta a difesa di una delicata sensibilità. Non la immagini di certo Rosita a puntare le persone alla maniera di Bruce Gilden. Lei fotografa come se rivolgesse sempre l’obiettivo verso sé stessa, affondando dolcemente dalle parti del cuore.

La foto che ho scelto è un incantesimo. Sinuose, benigne presenze ectoplasmatiche danzano all’interno di un liquido fetale, incorniciando una bolla di luce gelatinosa dentro cui si intravvedono, come in una fatua epifania, scene indefinite eppure familiari. Sembra di scorgere un mobile, l’armadio di un’antica farmacia con i vasetti dei medicamenti artigianali; o l’étagère della nonna (tanger, lo chiamavano), dentro le cui ante interdette, e proprio per questo irresistibili, si celavano oggetti misteriosi e preziosissimi, carte segrete, fotografie ingiallite, aghi, uncinetti, spagnolette di cotone, foulard finemente ricamati, e poi dolciumi, saponi, boccette di colonia, unguenti lenitivi dell’anima e del corpo.

Ma ricorda anche un organetto, con la sua musica tremolante, pregna di melodie gioiose e malinconiche; oppure un orologio ad acqua, come quello di Villa Borghese, con i suoi leveraggi umidi e la malìa di una perfezione impenetrabile e ipnotica. Commovente, come la prima ecografia dei propri figli.

Un incantesimo, appunto, un sogno magico da cui ti svegli con gli occhi ancora intorpiditi, soddisfatto, rigenerato, come dopo aver percorso un viaggio a ritroso nel tempo, tra profumi, suoni, sapori e altre antiche sensazioni. Un viaggio che ci lascia felici ed eccitati, come dopo un giro in giostra. Pronti a lasciarci rapire dalla prossima vertiginosa avventura.

di Agostino Maiello

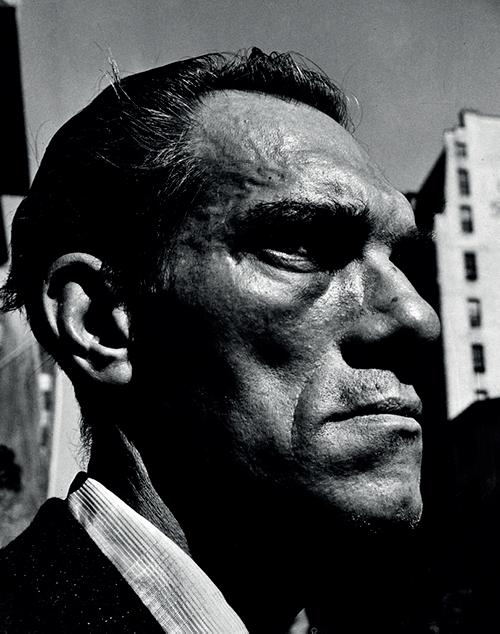

Leon Levinstein (a cura di Bob Shamis) | Ed. Steidl/Howard Greenberg Gallery

Non è famosissimo Leon Levinstein (1910-1988), nonostante un curriculum di tutto rispetto: dopo essersi formato, nel dopoguerra, alla Photo League di New York e poi alla scuola di Alexey Brodovitch, ha pubblicato diffusamente sulle principali riviste fotografiche statunitensi degli anni ‘50/’60, esposto più volte in mostre collettive al MoMA sotto la direzione di Edward Steichen, e vinto il prestigioso premio Guggenheim Fellowship nel ‘75. Eppure, al di fuori della cerchia dei cultori della fotografia, è uno dei tanti Carneade. Sarà forse perché non ha mai scelto di fare della fotografia una professione, perseguendo invece una solida carriera di grafico, né ha pubblicato libri a testimonianza del suo talento? Non lo sappiamo; ma sappiamo che per fortuna una bella antologia uscita nel 2014, con la consueta buona qualità di stampa di Steidl e proposta ad un prezzo non oltraggioso, ci dà la possibilità di (ri)scoprire l’opera sincera e gentile di questo garbato signore.

Per molti anni Levinstein si è aggirato per la sua amata New York, ed è lì che ha dato il meglio di sé, per quanto abbia realizzato diverse buone immagini anche durante i suoi viaggi in Europa, Spagna, India. E’ però nella Grande Mela che la sua bravura si è dispiegata appieno: oggi possiamo ammirare un gran numero di fotografie che sono eccellenti esempi di quella che viene chiamata street photography. Non ci addentriamo nell’infinito dibattito volto a definirne l’effettiva esistenza,

i limiti del genere, la sua ontologia e quant’altro, e ci accontentiamo, si fa per dire, di sederci in poltrona e lasciarci accompagnare da questa serie di immagini in un viaggio nel tempo, una traccia di una società ormai scomparsa, o comunque profondamente mutata. Un mondo che Levinstein ha fotografato con garbo e discrezione, ma con un occhio attento ed indagatore: le tantissime immagini candid non sacrificano quasi mai alla spontaneità il rigore compositivo, e questo le rende molto efficaci.

Che si tratti di istantanee colte al volo, di momenti teneri, di fotografie divertenti - come la buffa quanto sontuosa immagine di copertina -, ciò che più salta all’occhio, man mano che si scorrono le fotografie, è la capacità che aveva Levinstein di trovarsi in mezzo ai soggetti, a ciò che accade, abbastanza vicino da restituirci una sensazione di partecipazione al fatto, senza però cadere nell’eccesso del troppo vicino o del troppo largo che tanti street photographers usano come comodo rifugio per immagini d’effetto. L’abusatissima frase di Robert Capa (“Se la foto non è abbastanza buona, non eri abbastanza vicino”) sembra comunque essere stata un principio cardine dell’opera

di Levinstein: perché dalle inquadrature è evidente come lui fosse lì, tra le persone che fotografava, e che non a caso spesso guardano in macchina. Nessuna logica da paparazzo, dunque, né potenti teleobiettivi con cui rubare momenti privati: abbiamo a che fare con un fotografo che ha sempre fatto un passo avanti, che non ha avuto timore di intromettersi e osservare il più da vicino possibile quelle situazioni che poi ci ha raccontato con questa preziosa serie di istantanee.

Un fotografo invisibile, diremmo: tanto nelle storie della fotografia quanto lungo i marciapiedi di Harlem o Coney Island mentre catturava quei momenti; Levinstein è però più che mai visibile

oggi, discreto e sornione come quando era in vita. Anzi, pare quasi di vederlo, agile e silenzioso, mentre si diverte ad osservare il mondo con spirito arguto e prepara per noi, anonimi osservatori di mezzo secolo dopo, una vivace collezione di eleganti ricordi.

Fotografie tratte dalla pagina Facebook

Fotografia Transfigurativa - The Gallery

George Koulouridis

Marco Betti

Luciano Corvaglia, romano, stampatore professionista e attualmente curatore e gallerista, vanta una pluriennale esperienza nei più diversi ambiti fotografici. La nostra chiacchierata ruota attorno al ruolo dello stampatore, centrale ma, quasi per antonomasia, invisibile.

Luciano, la parola che fa da filo conduttore per questo nostro numero è invisibile, quanto ti riconosci nell’idea di invisibilità del tuo ruolo, e cosa pensi in senso generale di questo aspetto del tuo lavoro?

La differenza tra uno stampatore professionista e un dilettante è che il professionista non deve far vedere che esiste. Deve migliorare l’immagine, tirare fuori il linguaggio, cercare di mettere in risalto alcune cose e toglierne altre. Nel fare questo deve essere per forza invisibile. L’ho fatto per tutta la mia carriera: ad esempio, parlando di foto di moda, togliere la ruga alla modella, schiarire le occhiaie, mettere più in risalto un vestito, tutte cose che facevamo in camera oscura, ma non si doveva capire.

Quindi comunque rimanere sempre due passi indietro, parlando in termini di esposizione e visibilità.

No, visibilità zero, proprio. Noi non a caso stiamo al buio, stavamo al buio.

Quella è stata proprio una mia scelta, sinceramente: l’idea di essere creativo ogni giorno dentro una camera oscura, poter essere dentro l’opera, ma dentro la mia grotta, una scelta di approccio nei confronti della vita. Cioè, essere me stesso, lavorare, ma senza distrazioni, senza che la gente lo sapesse nemmeno.

Ti ho sentito fare spesso riferimento alla tua figura come quella di un artigiano in sinergia con l’artista, il fotografo per il quale in quel momento stai lavorando. Anche questo è correlato all’invisibilità? Come si sposano creatività e artigianalità? Noi siamo artigiani. Quando sei creativo, devi comunque comunicarlo a più persone possibile, altrimenti non ha molto senso. Se tu hai un pensiero creativo e rimane nel cassetto, e non lo strilli... non lo so, sinceramente… anche perché il pensiero creativo non può essere staccato da quello che è il mondo che ti circonda. Cioè, in qualche modo ti devi confrontare con quello che è stato fatto, quello che è il contemporaneo, e ci deve essere uno scambio. È una cosa molto più complessa. E per me è quello. E lì, se vogliamo fare una scala, l’arte è arte. Va oltre quello che posso fare io come artigiano. Perché quello che faccio io come artigiano è lavorare su una cosa data, su una cosa che esiste. Su un pensiero che è stato creato, che è stato costruito, e cerco di [aiutare a] veicolarlo a più persone possibile. Ed è più facile se ci pensi, no? Nel senso che... ho già i binari, mi posso muovere su qualcosa che è stata creata. Ma creare un pensiero da zero è molto più complesso. È molto più creativo anche, no? E non c’è confronto, secondo me.

Questo mi fa venire in mente un altro punto: quanto senti di contribuire alla cifra autoriale di qualcuno? C’è un momento in cui uno stampatore riesce, per sue capacità specifiche, ad entrare nel mondo creativo di un fotografo? In realtà no, io questa cosa non l’ho sentita. Io vengo da un laboratorio professionale, anziché avere uno, due, tre grandi fotografi, ne avevo mille. Lì è stata proprio necessaria la mia visione, le mie capacità nell’interpretare ogni diversa visione. Però più me ne staccavo, meglio era per me. Stampavo in maniera diversa ogni autore, ma lo stesso fotografo aveva necessità di stampare un servizio in un modo, e nel servizio successivo il messaggio era completamente diverso. Spaziavo dall’alta moda al reportage, dall’architettura al ritratto, ogni categoria aveva le sue caratteristiche, e ogni autore aveva le sue. Quindi forse per me il gioco principale non era tanto interpretare, cioè diventare la cifra stilistica di quel fotografo, ma cambiare me stesso in funzione di. Non ho mai voluto essere lo stampatore di qualcuno. Ho sempre voluto essere il tuo stampatore in quel giorno, in quel modo e con quegli scatti che hai fatto, forse proprio per la mia predisposizione a non ripetermi mai, cosa che in realtà ho focalizzato a livello cosciente non troppo tempo fa. Ed è il motivo per cui mi è piaciuto fare questo mestiere, anche se era faticosissimo e non so se lo rifarei, sinceramente. Però la cosa interessante è che ogni mattina avevo negativi diversi, e ogni mattina li interpretavo in maniera diversa. Anche la stessa foto non l’ho mai interpretata nello stesso modo. Ho sempre cambiato qualche cosa, perché a modo mio volevo essere creativo.

Esiste qualche tipo di imprevedibilità in quello che fai che ti possa far vedere strade diverse? Immagino che sia un po’ difficile, avendo a che fare con una committenza strettamente commerciale, ma è mai capitato nel corso della tua carriera un evento di questo genere, un errore che ti abbia aperto una visione nuova?

L’analogico aveva i suoi canoni. Se accendevi la luce buttavi il lavoro di un fotografo che aveva speso solo per la modella non so quanti soldi. Era tutta un’altra ansia. Era un dramma, non ci dormivo. Arrivavano i rullini dalla guerra del Kosovo di notte. Il fotografo che aveva rischiato la vita per star là e scattare… Intanto facciamo un lavoro fatto bene, poi viene tutto il resto. Un operatore professionale deve dare sempre qualità. Devi proprio stare attento a non far venire la macchia di calcare sulla pellicola, o comunque macchie o mascherature sulle stampe. Non si dovevano vedere proprio per il motivo di prima, tu non dovevi esistere. Dovevi solo migliorare, e basta.

Professionalmente quindi non sono stato abituato a lasciare al caso, ma mi è capitato di sperimentare con lo sviluppo Lith, credo di essere stato fra i primi in Italia a farlo. Mi aveva ispirato un laboratorio di Londra che stampava per Anton Corbijn [ndr: artwork per U2, The Joshua Tree]. Mi piaceva molto quel sistema usato con la Carta Orientale, una carta giapponese bellissima, costosissima. Aveva un sole rosso al centro, sulla busta, fogli 50-60, 40-50 nel formato americano. Compravo lo sviluppo Lith che serviva per le fotomeccaniche, cioè per le pellicole ortocromatiche [ndr: usate normalmente per le arti grafiche] che sono contrastatissime, non hanno i mezzi toni. Quindi si metteva uno sviluppo non nato per la fotografia su una carta fotografica. Non so come ci siano arrivati nel laboratorio inglese, non esistevano istruzioni precise, si tenevano anche un po’ stretto il segreto. Ma ricordo bene la mattina in cui ho sperimentato la prima volta, così, per vedere cosa succedeva. Sono stato tutta la mattina a sviluppare e tentare di stampare sull’Orientale, ma non succedeva assolutamente niente, nessuna esposizione. Dopo diverse ore sono uscito per il pranzo, lasciando una copia nella bacinella. Sono tornato dopo un bel po’, e la copia era completamente annerita.

Da lì ho capito il trucco: rispetto allo standard servivano tempi di esposizione e sviluppo dieci volte superiori, ma la peculiarità più interessante era che quando cominciava ad annerirsi nello sviluppo, lo faceva in pochissimo tempo, ed era in quella fase ad avvenire l’errore, nel senso che il

nero si sfondava, alcune cose si perdevano ma se ne vedevano altre, e bisognava cogliere l’attimo per ottenere il risultato. Da lì in poi ho lavorato tanto con questa tecnica: libri fotografici, moda, calendari… volevano tutti quel tipo di stampa.

Interessantissimo… Quindi tutto nato da uno scarto rispetto a una procedura standard, potremmo chiamarlo un errore concettuale?

Sì, però era anche un errore vero e proprio perché alla fine le stampe non erano fatte bene, diventava proprio un altro modo.

L’ultimo argomento che vorrei affrontare è quello del digitale. Come ti sei confrontato con l’avvento del digitale? Quanto ha cambiato il tuo approccio al lavoro e quanto il tuo rapporto con i fotografi?

La risposta me la devo proprio cercare, perché in realtà non ce l’ho. Provo a dirti quello che è successo, ma io in realtà non ho un parere del tutto formato su questo. È cambiato, è cambiato tantissimo ma è cambiato a partire dai fotografi. Con l’analogico tu non sapevi cosa avevi fatto. Poter vedere immediatamente lo scatto ha rivoluzionato completamente tutto, non c’è dubbio. Prima c’era un lavoro psicologico non indifferente che il fotografo e lo stampatore facevano insieme. Gli scatti in analogico avevano meno sovrastrutture, erano più istintivi. I fotografi ti davano i provini, e c’era la loro storia in una situazione. E nei provini ci sono anche cose che non ci dovrebbero stare, nel senso che capisci anche come sono arrivati a fare uno scatto. Raccontano tantissimo, raccontano più i provini che non lo scatto in sé. Io conosco storie di fotografi che non posso raccontare, cose belle e brutte, e me le porterò nella tomba. Si trattava di stare ore al buio insieme, ero una specie di confessore.

Col digitale invece io vedo uno scatto scelto da te fra tanti, saltando tutto il resto dei passaggi. Hai la possibilità di eliminare gli scatti che non vuoi che gli altri vedano, ma non vuoi nemmeno vederli più tu. Io vedo te e le tue sovrastrutture, cambia completamente tutto.

Non esiste più il lasso di tempo fra le foto, potevi metterci mesi a scattare un rullino, e quando lo andavi a sviluppare ti accorgevi anche di come e quanto fossi cambiato tu, adesso arrivano con duecento scatti fatti in un’ora…

Altra eredità del digitale è forse anche un certo senso di onnipotenza, pre e postproduzione sembrano ormai fuori controllo, in molti casi. Pensi che anche questo possa influire?

Sì, il fotografo arriva con qualcosa che ha già potuto fortemente condizionare in macchina al momento dello scatto, ma anche in postproduzione. Il fotografo ha in mano un file…

...e il fotografo con in mano un file diventa pericoloso… Certo, nel senso che probabilmente ci mette le mani, in molti casi anche in maniera sbagliata, ma sente comunque di poter incidere ancora maggiormente su tutto il processo. Quello che arriva a me è un prodotto totalmente sovrastrutturato, come dicevamo prima.

Conosco giovani stampatori che fanno laboratorio, e quando vedo stampe fatte in un certo modo e chiedo come mai, mi rispondono che il fotografo le voleva così. E dire il fotografo le voleva così significa che tu non ti sei imposto. Ecco, io una cosa che facevo era impormi, e questo poteva avere aspetti positivi e negativi, ma significava comunque, a fronte di un dialogo col fotografo, dare la mia visione. Se venivi da me, volevi la mia visione, mediata dal fotografo certo, però in qualche modo io dovevo mettere il mio stampino.

Una frase attribuita ad Arrigo Ghi dice più o meno che l’analogico era in grado di tenere fermo il fotografo, lo costringeva in un angolo per poi affidarsi al laboratorio, mentre il digitale non ha limiti in questo senso…

Be’, detta così… (ride) Sì, il fotografo non si ferma più a un certo punto, ma io non la vedo come una cosa necessariamente negativa... Si dovrebbe affrontare un discorso molto più ampio sulla differenza di valore fra percorso e risultato finale e sulle conclusioni che ognuno raggiunge… probabilmente il processo digitale influenza troppo, ha portato meno incentivi al miglioramento, allo sviluppo, all’indagine, alla ricerca. È molto più proiettato verso il risultato, appunto.

Credo anche che il digitale, inteso nel senso più largo del termine, quindi parlando anche di diffusione e fruizione delle immagini, abbia “dematerializzato” pesantemente i processi. Delle migliaia di foto che produciamo ogni giorno, una percentuale davvero irrisoria finisce stampata.

Prima la foto non c’era, se non venivi da noi. Non esisteva proprio.

Alla luce di questo, credi che l’invisibilità della vostra figura culminerà nella scomparsa? Come vedi il futuro?

Sì, per quanto mi riguarda sì. Diciamo che la seconda parte di questo discorso è che forse il mio lavoro non c’è più. Non mi ci sento più io, non mi sento più parte di un processo, in realtà mi sento disoccupato.

di Alessandro Mazzoli

Chiudi il tuo occhio fisico, così da vedere l’immagine principalmente con l’occhio dello spirito. Poi porta alla luce quanto hai visto nell’oscurità.

Sono le parole di Caspar David Friedrich.

C’è, dunque, nell’opera creativa qualcosa di invisibile e quell’invisibile appare in una sorta di velo a sua volta invisibile, un supporto immateriale [...] La fotografia diviene dunque strumento attraverso il quale cogliere l’inesistente di ciò che è reale, come a dire che non fotografiamo quello che vediamo, ma lo vediamo solo fotografando. Giorgio Barrera

Come un istante, un battito di ciglia, uno scatto fotografico si misura fisicamente con l’inafferrabile, con l’ineffabile esistenza di quello che il presente cela ai nostri occhi. I luoghi conosciuti, anche quelli quotidiani e più familiari, possono scomparire quando diventano immagine, scomparire rivelando paradossalmente l’invisibile in una dialettica tra percezione e rivelazione.

Soffermarsi di fronte ad un’immagine: siamo sempre di passaggio, i luoghi diventano passerelle tra un’attività e l’altra, il tragitto, anche in un lungo viaggio avviene in uno stato di assenza, l’attenzione è solo al proprio schermo o alla strada, un’attenzione funzionale e pragmatica lontano dalla rèverie, dall’immaginazione, dalla contemplazione.

Attraversiamo spazi invisibili senza alcuna percezione dei dettagli o dei cambiamenti, delle tracce che il tempo lascia sulle superfici. Nel nostro affanno quotidiano senza la fotocamera in mano, senza un’inquadratura nello sguardo, noi distratti, anche noi fotografi a volte. Forse, proprio in questa dimensione assente risiede l’origine dello stupore per quello che la fotografia ci rivela.

Di cosa abbiamo bisogno per far sì che il sogno abbia inizio, che la rivelazione si compia e che la nostra mente prenda il volo, libera dalla gabbia dell’evidenza? Di tempo, di attesa, di una distanza dall’evento della ripresa: guardiamo per un attimo lo schermo, il minimo indispensabile per capire se la composizione funziona, una minima concessione alla forma. Continuiamo ad osservare il mondo attraverso il mirino mentre il momento dello scatto si allontana. Il tempo, il nostro eterno alleato, inizia a fare il suo lavoro. Non abbiamo nessuna urgenza, non dovremmo averne altra che non sia immergerci nel presente. Rivelazione, quello che accade dopo, quello che accadeva in camera oscura e che ora accade di fronte ad uno schermo. Se siamo saggi e non ci facciamo ingannare dalla tecnologia, se non ci interessa la conquista dell’immediato ma la possibilità di immaginare un racconto che vada oltre lo sguardo, oltre una facile bellezza, ecco che inizia a manifestarsi quello che l’istante non ci avrebbe mai mostrato.

Fotografia e disegno sembrano insomma possedere in comune, condividere l’attitudine - che vorrei chiamare vocazione - a far trasparire: la trasparenza non ha fine, tende all’infinito, non fa “immagine” ma fa “immaginare”, vedere sempre al di là del limite contingente. Giulio Paolini

Come la poesia dà voce all’indicibile, la fotografia rivela l’invisibile.

Infinite storie si possono dipanare da una singola fotografia, dai collegamenti che essa stabilisce con la nostra memoria, con la nostra sensibilità, da un’ombra o un taglio della composizione, un dettaglio o il canonico punctum barthesiano, nel momento in cui si manifesta a noi stessi e al mondo.

L’azione, il momento dell’ inquadratura, lo scatto, come l’incipit di un romanzo di cui non conosciamo ancora la trama e di cui non sapremo, forse, mai l’epilogo.

di Stefano Montinaro

Èsempre stato il tempo dell’attesa a darti soddisfazione, è sempre stato il respiro a dare il ritmo, a far comparire quello che non vedevi. Aspettare. Fidarti. Funziona sempre: a un certo punto compare qualcosa che non c’era. Non è vero, c’era già, e lo sai. Ma non lo vedevi. Era invisibile.

Senti dire spesso che fotografare significhi semplicemente scegliere. Scegliere dove mettere la cornice al mondo che guardi, e cosa farci capitare dentro.

Però è a te che tocca fare i conti, ogni volta, con l’invisibile. Con tutto quello che all’improvviso ti sembra di vedere, anche se non ne sei proprio sicurissimo.

Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see

The Beatles, Strawberry Fields Forever, 1967

È una specie di scossa. Come un taglio sulla pelle, un’incisione profonda, come quando un velo si squarcia e tutto appare più chiaro, più definito. Una consapevolezza nuova, uno stato più profondo, forse. Praticare il vuoto, generare l’assenza, lasciare che lo sguardo vada oltre, verso ciò che, paradossalmente, non può guardare.

Sembra una via giusta, una di quelle che, dicono, dovrebbero condurre verso la quiete, ma è strano, perché nella maggior parte dei casi senti che ciò che non riuscivi a vedere riempie più di ciò che vedevi.

Diversamente, ma riempie, sostituendo. E ti agita. Si tratta di una tensione nutriente, questo sì, ma difficilmente ti trovi anche solo a sfiorare l’imperturbabile.

Dicono anche che non esistano spazi vuoti in natura, ma ti dici spesso che anche quello che provi è natura, e che in fin dei conti, chi sei tu per ospitare un dissidio fra occidente e oriente.

Una delle poche convinzioni che ti sei fatto riguarda però direttamente te, e la tua capacità di diventare invisibile, come in una magia. È una sensazione, certo, ma la capacità di generarla ti soddisfa. È redditizia. Non si tratta di scomparire, ti senti di essere dove sei, anche piuttosto radicato, ma semplicemente ti sembra che il mondo non ti veda più, e che tu stesso non riesca più a vederti, nel mondo.

È un momento, una brevissima capriola della realtà, ma somiglia a un regalo. E può addirittura arrivare un clic, se sei proprio fortunato.

È qualcosa di diverso dal cambiare prospettiva.

Se ti allontani vedi meglio le cose, è innegabile, ma se chiudi gli occhi diventi ciò che guardi, e lì, in quel luogo, provare a definire l’invisibile diventa piacevolmente inutile.

Il nostro strumento generale per avere un mondo (Maurice