Transfigurative Photography rivista periodica di cultura fotografica n. 11 | Luglio 2024

Transfigurative Photography rivista periodica di cultura fotografica n. 11 | Luglio 2024

Fotografia Transfigurativa Magazine

rivista periodica di cultura fotografica n. 11 | Luglio 2024

Direttore Michele Palma

Redazione

Agostino Maiello | Alessandro Mazzoli | Stefano Montinaro | Andrea Virdis

Ha collaborato a questo numero

Pietro Lo Buglio

4 editoriale

per intenzione

Michele Palma

copertina di Andrea Virdis 8 Tutti i libri del mondo, tutti i fotografi del mondo di Agostino Maiello 13 gallery Galleria Fotografica AA.VV. (a cura di Pietro Lo Buglio) 36 appunti di Alessandro Mazzoli 38 ritmi Ritratti in perdita di Stefano Montinaro 40 un minuto a mezzanotte Ri-tratto da La Pizia

di Michele Palma

Mi resta davvero difficile per non dire impossibile dividere la fotografia in generi. Non riesco a definire una foto street, di paesaggio, architettonica e via dicendo, tanto meno riesco a considerare specializzato un fotografo esclusivamente in uno o più di questi contesti. A volte mi sembrano argomenti sfruttati a livello commerciale per proporre attrezzature pseudo specifiche, creare affascinanti tutorial o workshop a tema. L’unica grande differenza la considero tra fotografia amatoriale e professionale. Nella prima la visione è totalmente personale, mentre nella seconda, anche mettendoci del proprio, ci si adatta alle esigenze del committente.

Mi è sempre piaciuto immaginare noi appassionati fotoamatori come esecutori a campo libero ma con un preciso intento di ricerca, insomma con uno scopo chiaro. Mi resta più familiare pensarmi immerso in un contesto quindi non eseguirò street photography ma una ricerca nel contesto urbano. Non farò foto di paesaggi, ma un’indagine con al centro questo soggetto e così via. Circoscrivere la fotografia mi sembra fortemente limitante. Insomma credo che un fotografo possa fotografare veramente di tutto a patto di avere una precisa intenzione.

In questo vasto campo esiste un tipo di fotografia che viaggia in un binario tutto suo differenziandosi sostanzialmente dal resto. Non mi sento di chiamarla genere fotografico ma è l’unica alla quale riesco timidamente a dare un nome: ritratto fotografico

Ad un primo sguardo, come mi è stato più volte obiettato, il ritratto non presenta particolari differenze dal resto della fotografia e questo potrebbe essere vero se si tralascia che il soggetto è in grado di interagire coscientemente.

Da sempre la prima fotografia di persone che mi viene in mente è Boulevard du Temple (Daguerre - 1838) perchè ritengo estremamente significativo che fin da subito il fotografo volle far entrare dei soggetti umani nei suoi dagherrotipi.

A differenza di altri non ho mai considerato ritratti le fotografie scattate a persone inconsapevoli, e ad un primo giudizio il dagherrotipo in questione potrebbe sembrare proprio questo: due piccoli soggetti ripresi da una finestra immersi in un quartiere parigino. Si racconta che per eseguire questa impresa l’autore chiese ed addirittura pagò le due persone perché restassero il più immobili possibile per tutta la durata dell’esposizione che durò più o meno 20 minuti (sono stati bravissimi N.d.A.) quindi c’è stata una chiara interazione. Resta comunque il fatto che i due soggetti sono parte del contesto urbano e in qualche modo a servizio dello stesso, voluti come elemento di arricchimento oppure per un vero proprio scopo di sperimentazione.

Non solo interazione.

La vera condizione indispensabile è il rapporto, azzarderei intimo, tra soggetto e fotografo. Il ritratto è una fotografia nella quale deve apparire l’essenza e questa deve trascendere la persona. L’estetica, la bella posa, il bell’abito o il bel parrucco sono tutti elementi importanti, ma al servizio dello scopo principale.

Mi piace sempre ricordare che in fotografia i soggetti in azione sono sempre due e la loro somma, solo la loro somma, produce un risultato sensato. Proprio nel ritratto questa dinamica raggiunge l’apice.

Difficile, per non dire impossibile fare un ritratto ad una modella conosciuta al momento o peggio ancora ad una persona che cammina in strada. Può uscire solo una bella foto. Sento e leggo di tecniche (il solo termine mi inorridisce) su come mettere in posa, come fare apparire la foto naturale, come fregare il soggetto scattando senza che si accorga e tante altre, per non parlare della postproduzione per lisciare la pelle, togliere le borse sotto gli occhi, illuminare l’iride e togliere i tanto fastidiosi capillari dalla sclera (cose obbligatorie per gli occhi sono le porte dell’anima e il passaggio deve essere libero N.d.A.).

Ho visto bambole di coccio o manichini contorti chiamati ritratti, per non parlare di fotografie dove il soggetto è usato esclusivamente a fini concettuali diventando parte secondaria.

Sostanzialmente tutte le foto a soggetti umani possono essere chiamate ritratti per definizione dizionaristica, ma ben poche lo sono per intenzione ed esecuzione.

Anche il ritratto è una foto di ricerca, sicuramente la più difficile ma davvero affascinante!

In questo numero andremo a sondare questa splendida dimensione della fotografia. Buona lettura.

di Andrea Virdis

In ambito fotografico, così come in pittura e scultura, il ritratto può essere annoverato tra le più potenti e complesse forme di espressione artistica. Quando catturiamo l’immagine di una persona, oltre a immortalare il corpo fisico, stiamo estrapolando un ritratto della sua vita, un pacchetto di informazioni codificate in espressioni, gesti e sguardi che non si limita a descrivere le emozioni di un dato momento, ma invita l’osservatore a indagare nelle profondità del Sé più recondite. Attraverso la struttura dell’immagine riusciamo quindi a intuire storie remote, attimi di gioia e sofferenza o addirittura intere esperienze di vita che trascendono il visibile. Forse è proprio questa elevazione verso lo spirito a suscitare il mio più profondo rispetto per la fotografia di ritratto e considerarla una delle più affascinanti dimostrazioni di poesia visiva.

Originario di San Pietro in Vincoli, un piccolo paesino nelle campagne tra Ravenna e Forlì, Ulisse Bezzi ha dedicato la propria vita alla sua amata terra. Umile contadino con l’amore per la fotografia, Bezzi ha saputo esprimere figurativamente il proprio rapporto con il mondo, spinto dalla necessità interiore di esorcizzare le paure e le sofferenze della vita.

Sentivo un grande bisogno di esprimermi con la fotografia, se non ci riuscivo soffrivo. Forse le mie fotografie sono nate da dolori che avevo dentro di me.

Ulisse Bezzi

I suoi ritratti appaiono così incorporei e magnetici da segnare un distacco netto con la realtà, accompagnandoci alla scoperta degli anfratti più intimi e nascosti della psiche umana. Per questo temevo che selezionare un’unica immagine tra le tante straordinarie opere di Bezzi risultasse difficoltoso, ma quando mi sono imbattuto per la prima volta in questa foto la scelta è stata naturale e inevitabile.

Il contrasto marcato esalta la drammaticità dello scatto accentuando l’intensità della luce che come un lampo irrompe sulla scena a svelarne l’essenza. L’espressione assorta del volto, nella sua apparente semplicità, cela uno sguardo di devozione rivolto all’infinito. Le mani incrociate e il dolce chiarore dei fiori raccontano in modo sublime l’atmosfera liturgica. La grana dell’analogico gioca un ruolo fondamentale nella natura incorporea dell’immagine, placando la nitidezza esplicita della materia e spalancando le porte del sogno. Si avverte distintamente la sacralità del momento. L’immagine non è più immagine, ma entità vivente. L’inebriante mix di note floreali e incenso si diffonde nell’etere spingendosi al di là dei sensi fisici, dove regna la bellezza assoluta. Una poetica raffinata che fa di questa fotografia un viaggio esperienziale, immagine che si fa nutrimento per l’anima.

di Agostino Maiello

Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto.

(Jorge Luis Borges, L’artefice)

Una citazione di Borges ci pare il modo migliore ed inevitabile per dare inizio al discorso che s’intende qui sviluppare. E se il testo citato si riferisce al disegno, non appare difficile trasferirlo in blocco sul piano della pratica fotografica. Noi non facciamo altro che fotografare noi stessi, in ogni circostanza, o almeno ogniqualvolta inseguiamo pretese autoriali o ci abbandoniamo a scattare in un modo che di solito viene definito casuale ed istintivo. E quanta contraddizione avvolga questo accostamento di aggettivi è superfluo rimarcarlo. Non si fa altro che fotografare noi stessi, e questo è un enigma che sta al centro di tutto il fotografare, perché quel misterioso insieme di fattori che ci spinge e ci porta a fare clic in un momento e non in un altro, a puntare il nostro occhio verso una scena e non verso un’altra, è qualcosa che da sempre si cerca di definire, di individuare con nettezza; consapevoli che, come nello scritto di Borges, disvelarlo appieno ci porterebbe, indirettamente ma non troppo, a raffigurare noi stessi.

Se tutto ciò è vero, e chi scrive crede che lo sia, la conclusione è inevitabile: ciascun fotografo è, in senso ampio, un auto-ritrattista,

qualunque sia l’oggetto che appare nelle sue fotografie. Detto questo, nessuno mette in discussione l’assunto che una fotografia sia un indice, per aderire alla semiotica di Peirce, e cioè un segno che non può non avere un legame con il reale rappresentato nell’immagine. Questa inevitabile quanto qualificante relazione fisica con l’oggetto fotografato, questo cordone ombelicale mai reciso (l’è stato di Barthes) sostanzia allo stesso tempo tanto la pretesa oggettività della fotografia quanto la sua carica di mistero sfuggente, di ineluttabile inganno, di enigmatica e costante tensione a costituirsi quale presenza dell’assenza. Tutte queste cose assieme sono il contorno, ma un contorno essenziale, del nucleo di quanto esposto all’inizio: e cioè che solo leggendo un’immagine attraverso tutti questi strati, questi indicatori di senso, si percepisce la qualità di autoritratto che, palesemente o meno, permea ogni immagine che realizziamo.

Ci si potrebbe a questo punto chiedere perché questo avvenga: cosa spinge ciascun fotografo a inseguire, cercare o anche solo ritrovare sé stesso in ogni immagine? Cosa alimenta questo costante impulso ad autorappresentarci, posando per ritratti, o scattando autoritratti, o comunque mettendo (o trovando) del nostro in ogni immagine che realizziamo e che finiamo col sentire come nostra? Si sarà ormai compreso che non ci stiamo muovendo in un territorio ospitale con i cercatori di verità assolute; si possono, al massimo, fornire ipotesi ed interpretazioni. Tra le innumerevoli tesi disponibili in letteratura, ci sentiamo di richiamarne qui due. La prima interpretazione fa riferimento a ciò che André Bazin chiamava “il complesso della mummia”, molto efficacemente sintetizzato da Federica Muzzarelli come segue: “Così come gli antichi egizi praticavano la mummificazione per assicurare una seconda vita al defunto che potesse sconfiggerne l’annientamento nella memoria dei posteri, così l’uomo moderno ha a disposizione la fotografia che, in grazia del suo automatismo di riprodu-

zione e della sua oggettività essenziale, può raccogliere l’eredità di tale delicato incarico per l’umanità intera”. Bazin parla di statue, la cui funzione primordiale è il rimpiazzare la fisicità dell’individuo, la quale è soggetta alla morte a differenza di una statua: l’essere lascia dunque il posto all’apparenza, ad un suo indice, salvandosi così dalla morte. In quest’ottica, la fotografia è praticata come atto di costruzione di una memoria, con l’intento di sconfiggere il tempo.

La seconda ipotesi interpretativa del motore di questo desiderio di autorappresentazione ha una natura meno ancestrale e più sociale: come scrive Pierre Bourdieu nell’ormai classico saggio sulla fotografia come arte media, “se il bisogno di fotografare non è altro, nella maggior parte dei casi, che un bisogno di fotografie, si comprende bene come tutti i fattori che determinano un’intensificazione della vita domestica e un rafforzamento dei legami famigliari favoriscano l’adozione e l’intensificazione

della pratica della fotografia”. In questo senso, si può osservare come la fotografia non sia soltanto uno strumento per conservare e tramandare la propria identità, ma anche un modo per costruirla.

Democratica, accessibile, facile ed economica, riproducibile e trasportabile – e qui ci verrebbe da dire che il passo dalla carte de visite di Disdéri ai selfie fatti con gli smartphone sia assai più breve di quanto possa sembrare - la fotografia si propone sin da subito come un canale di accettazione ed integrazione sociale, che agisce in primo luogo sulla sfera strettamente individuale ma che, allargando lo sguardo alla cerchia di familiari ed amici, finisce con l’assumere una portata più estesa. Del resto, il suo avvento ha segnato il passaggio da un modello di tradizione testuale (anticamente orale, poi via via sempre più basata sulla scrittura) ad uno di tradizione visuale. Tutte queste immagini, un tempo raccolte in album cartacei ed oggi sempre più frammentate tra i ricordi di Facebook, gli album degli smartphone, i post di Instagram, le cartelle sui computer o sul cloud, si accumulano nel tempo. E’ lo scorrere di quest’ultimo che conferisce a tali aggregati il carattere di una vera e propria narrazione; singolarmente sono istanti, nell’insieme sono un flusso. “Ed è proprio isolando un determinato momento e

congelandolo che tutte le fotografie attestano l’inesorabile azione dissolvente del tempo” (S. Sontag). E chi si dissolve, chi muore, è colui che ha vissuto, e che in vita, come nel racconto di Borges, ha accumulato - spesso senza saperlo né volerlo - un’innumerevole quantità di immagini. Che sono tutte, implacabilmente, frammenti di sé.

Selezione a cura di Pietro Lo Buglio

Fotografie tratte dalla pagina Facebook

Fotografia Transfigurativa - The Gallery

Sartori

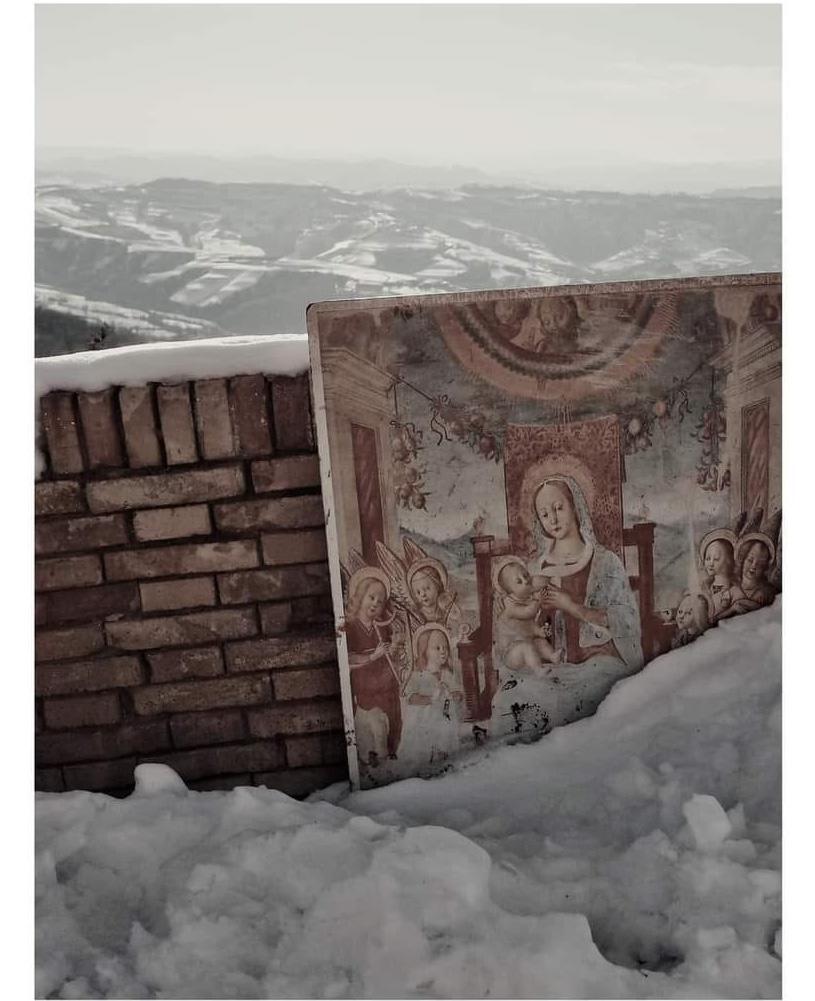

Immaginare un paesaggio in chiave transfigurativa significa affidarsi ai filtri diffrattivi ed espansivi propri del sogno e dello sguardo metafisico.

“Se le guardi a lungo con intenzione, dopo un po’ le cose ci parlano”.

Di cosa ci parlano i nostri paesaggi? Di noi, certo, dei territori che abbiamo esplorato con le nostre fotocamere, ma ci parlano anche del genere fotografico in sé: il nostro è un paesaggio sul Paesaggio.

Nel nostro percorso non abbiamo inteso compiere un’analitica ricognizione geografica, ma proporre una rivisitazione del genere Paesaggio attraverso l’approccio transfigurativo.

Il paesaggio a cui abbiamo dato luce è il nostro pensiero sul mondo, un ritratto della natura, cioè tutto quanto le nostre emozioni possono cogliere di ciò che ci è intimo, che ci sta intorno e dentro, e a cui sentiamo di appartenere. Un pensiero condotto con gli occhi socchiusi del sognatore, sfrangiato, mosso, vignettato; oppure fermo, silenzioso, riflessivo.

Le nostre città sono sospese perché quello è lo stato del sogno, quando tutto si ferma e si entra a far parte di una cosmogonia sovraordinata, che unisce gli esseri, le cose, i sentimenti e tutta la grazia del creato dentro un clic.

Il nostro paesaggio ha un rapporto conflittuale con la bellezza. Molto diversa dal paesaggio tradizionale, che di un certo conformismo estetico troppo spesso si nutre.

La bellezza che noi cerchiamo si muove fuori dalle orbite del sensazionalismo e della spettacolarizzazione. Le nostre immagini ci cullano dentro armonie fatte anche di brutture, di buio o di angoscia, perché è quella la nostra realtà prima. Che spesso rifuggiamo, proteggendoci dietro il paravento di un bello già collaudato, ma che invece vogliamo provare a riparare, attraverso il recupero di assetti formali più coinvolgenti e meno stereotipati.

Abbiamo suddiviso il nostro mondo in quattro quadranti, come altrettante dimensioni metaforiche. Nord, Sud, Est, Ovest sono categorie esistenziali, inclinazioni dell’anima, stati dello spirito. Li abbiamo assunti per verificarli, e eventualmente sconfessarli, per uscire dallo stigma sociologico, ribaltando ataviche convinzioni. Da questo punto di vista, la nostra è una vera indagine sul mondo, dall’esito per nulla scontato, che ognuno potrà esplorare in una sorta di messa alla prova dei propri pregiudizi.

Abbiamo fotografato il paesaggio non per spiegarlo, ma soprattutto per capirlo.

Carlo Riggi

di Alessandro Mazzoli

Un mondo di facce, di sguardi, di sorrisi, di lacrime, di seducenti occhi, di occhi che implorano, di occhi e di bocche che fanno desiderare altri occhi altre bocche, persone come cose, facce di plastica ammantate di perfezione a tal punto da risultare mostruose. Quante variazioni intorno all’idea di ritratto. Una parola che riempie di sé i titoli di film, di libri, di musiche, riempie i mercatini di quadri e di fotografie. Quante volte siamo rimasti incantati di fronte ad una fotografia di una persona sconosciuta su una bancarella, catturati dal mistero di uno sguardo, dalla bellezza o stranezza di un volto, di una posa.

Recita un manuale di fotografia del 1961: [...] Dal lato tecnico il ritratto viene generalmente considerato uno dei rami più difficili della fotografia per il quale occorrono ambienti adatti e un’attrezzatura complessa e costosa [...].

Questo per chi si accontentava e ancora si accontenta dei manuali. Già allora ed anche in precedenza, schiere di fotografi hanno realizzato le loro opere migliori, magari con macchine piccolo formato, luce ambiente, in un contesto casuale dove la maestria di alcuni di loro ha trovato la magia. La relazione con il soggetto, l’incontro, la sfida, la complicità, quello che vediamo in un ritratto è difficile da noverare in poche righe, tante e diverse possono essere le storie che ci racconta. Grazie al ritratto ci vediamo attraversare gli anni, dagli amorevoli scatti dei nostri genitori alle cabine fototessera automatiche, dalle foto di gruppo della scuola agli autoscatti, noi soggetto o noi fotografi, in quel momento, regaliamo uno sguardo al tempo.

Il ritratto, un volto sconosciuto o amato, un volto di passaggio, una presenza che ti accompagna nel corso della vita chiusa in un album, incorniciata in un piccolo quadro, sgualcita nel portafoglio, sulle copertine dei libri, evocativa e perturbante per il modo in cui sfida la lontananza dall’istante in cui l’epifania ha avuto inizio. Quel momento, per noi fotografi, cosa significa?

Un’intimità assoluta o un’assoluta distanza, l’anima del soggetto a nostra disposizione in scala di grigi, in penombra o in una luce abbagliante, nei colori intensi o in una offuscata e malinconica delicatezza. Nel mirino della fotocamera si compie un atto generativo, forse il più emozionante di tutti quelli possibili con questo mezzo. Con lo sguardo che poniamo sul soggetto, lo trasportiamo nel mondo sognante dell’immaginazione e questo avviene anche nel caso di immagini che non abbiamo realizzato noi, affiorate da luoghi e percorsi di cui non sappiamo nulla, e questo forse spiega il fascino irresistibile che hanno i ritratti di qualsiasi tipo essi siano, soprattutto se in mezzo si allunga inesorabile la linea di scorrimento del tempo.

Forse la forma d’arte che genera più domande di qualsiasi altra, in tutte le declinazioni in cui viene praticata. Lo sguardo severo e lontano di Virginia Woolf vista da Julia Margaret Cameron, un anonimo bambino in un ritratto trovato in una casa abbandonata nelle campagne marchigiane, Anna Magnani ripresa da Herbert List nella sua più affascinante e drammatica

intensità, una sacra famiglia messa in scena dai fotografi concettuali Clegg&Guttman, le foto in posa dei nostri nonni in studio o in piccole istantanee negli anni del dopoguerra, i volti algidi dei ritratti giganti di Thomas Ruff e così via fino a riempire pagine di parole sull’infinito istante in cui uno sguardo si posa su un altro sguardo, e qui mi fermo.

di Stefano Montinaro

Nella fortunata, irripetibile stagione degli sceneggiati televisivi italiani degli anni settanta, Ritratto di Donna Velata, una produzione Rai del 1975, occupa senz’altro un posto di rilievo in termini assoluti, ma ancora maggiore rilievo, nonostante sia impossibile reperire statistiche in merito, ha occupato nell’immaginario ancora in formazione di un’intera generazione, quella che ha attraversato infanzia e adolescenza in quegli anni.

Nel mio lo ha fatto di sicuro.

Nella trama non particolarmente sofisticata, a volte decisamente farraginosa, trovano un ruolo da protagonista diversi elementi dalla forte suggestione simbolica, come si usava negli sceneggiati di quella stagione televisiva. Fra questi, il ritratto settecentesco di una donna sul cui viso, in epoca decisamente successiva, era stato apposto un velo. La rimozione del velo rappresentava uno snodo fondamentale della trama, saturando ulteriormente l’atmosfera misteriosa che aleggiava sulla storia.

Mi sono spesso chiesto, negli anni successivi, come mai quello sceneggiato mi avesse così colpito allora, e avesse mantenuto vivida, nel mio ricordo, anche in età più adulta, quell’atmosfera straniante causata da un continuo andirivieni, funzionale alla trama, di quel velo su quel volto.

Alla fine, forse un po’ inconsapevolmente, una risposta l’ho trovata nella pratica della fotografia: una fra le sensazioni più misteriosamente affascinanti è senza dubbio quella di trovarmi restituita dopo lo scatto, una visione della realtà profondamente diversa da quella pur a lungo osservata. Il senso di questa diversità sta proprio nel trafficare con un velo, eliminandolo o aggiungendolo attraverso un’operazione in cui il mio desiderio e la mia intenzione sono imprescindibilmente mediati e condizionati dall’uso di un mezzo meccanico.

L’etimologia, come spesso succede, viene provvidenzialmente in aiuto; confesso una non comune soddisfazione nell’apprendere che tirando indietro una mano o scattando una foto al mio gatto, sto compiendo due azioni riassunte dallo stesso verbo, ritrarre, con la stessa radice: quella del tirare indietro, via, fuori.

Una porzione di realtà tirata fuori dalla realtà stessa. Non è una cosa da poco, soprattutto se esaminata da una prospettiva leggermente più distante: un ritratto, anche inteso nella sua accezione più comune, incide sulla realtà, la mette in discussione. Genera un flusso, una tensione bilaterale fra autore e soggetto della foto che escono dall’esperienza dello scatto inevitabilmente cambiati, diversi da come vi sono entrati.

Un’alterazione della realtà bella e buona, senza girarci troppo intorno.

In una paradossale chiusura del cerchio, questo pensiero può considerarsi sostenuto e forse legittimato, da una fonte inaspettata. Diverse popolazioni considerate “primitive” dagli occidentali rifiutavano (rifiutano ancora in alcuni casi) l’interazione con la macchina fotografica. Se si supera la banalizzazione, sempre occidentale, della ragione di questo

rifiuto (ruba l’anima), non è difficile immaginare che in culture che considerano l’atto magico o soprannaturale del tutto centrale e determinante per il proprio sistema sociale, rifiutare uno scatto fotografico significa aver individuato esattamente quella tensione che altera la realtà e noi stessi, temendo che faccia perdere piccoli pezzetti di sé, forse addirittura uno per ogni scatto.

Nell’epoca attuale, quella del ritratto portato al parossismo della sua diffusione orizzontale e della sua funzione relazionale, possiamo essere del tutto sicuri che, raggiunto e superato il centesimo selfie, non si debba a nostra volta considerare la possibilità di esserci progressivamente persi?

da La Pizia

Le fotografie sono cammini a doppio senso di marcia. I nostri paesaggi non sono mai acquisizioni unilaterali, ma interconnessioni tra sistemi gravitazionali, tra mondi distinti e spesso distanti.

Questo è tanto più vero nel ritratto.

Si dice che gli occhi siano la via regia verso le emozioni.

La loro conformazione anatomica, di per sé, non li renderebbe più comunicativi di qualunque altra parte del corpo, come un orecchio, un ginocchio o un pomo d’Adamo. Se sono un canale privilegiato è perché negli occhi dei nostri soggetti proiettiamo il potere dei nostri di scrutare, di ghermire lo spazio, di inglobare la luce e incorporare gli oggetti; ma anche l’angoscia di essere invasi, sommersi, ingolfati dal reale che irrompe e corrompe il nostro immaginario.

Gli occhi dei nostri soggetti sono tanto più espressivi quanto più è elevata la capacità dei nostri di lasciarsi attraversare.

Il bambino piccolo costruisce la propria identità rispecchiandosi negli occhi della madre, in essi scopre ciò che ella desidera per lui. Il neonato ritrova negli occhi materni quel che egli è ma ancora non sa di essere. Allo stesso modo, il fotografo ritrova nei propri soggetti cose di sé che intuisce ma non sa definire.

Spesso si pretende che il ritratto sia spontaneo, presunta garanzia di autenticità. Ma la richiesta di spontaneità è un’ingiunzione paradossale, un inciampo della logica. Un ritratto non può mai essere un frutto ignaro, ma è sempre una partita di scambio, un patto cooperativo, un appuntamento concordato. Un furto tra complici, lo definirebbe Cartier-Bresson.

Il ritratto che ci interessa è più reportage che still life. Non la manipolazione perversa di un corpo trattato alla stregua di una natura morta, oggetto devitalizzato da congelare in una paradossale richiesta di spontaneità, ma innanzitutto studio della propria relazione dialettica con l’Altro, opportunità di mutuo svelamento dentro una condizione di nudità condivisa. Così concepito, il ritratto diventa materia scottante e pericolosa, luogo di incontri e di contagio, incubatoio emozionale di significati in continuo, imprevedibile divenire.

Il ritratto riuscito è portatore di una suggestione vagamente ipnogena. Il ritrattista è un illusionista, un pifferaio, un incantatore di anime, egli stesso non immune alla propria esuberante malìa. Tanto da dover chiudere gli occhi nel momento dello scatto, come facevano i nostri avi allo scoccare del lampo di magnesio.

Il ritratto si consuma in due momenti, tra spavalderia e pudore, tra il nascondino e il bubu settete! Il fotografo e il suo soggetto si offrono e si negano: trattano e poi ritrattano.

Come un bacio d’amore, va invocato guardandosi ma si gusta a occhi chiusi.

Tutte le fotografie, nel rispetto del diritto d’autore, vengono qui riprodotte per finalità di critica e discussione ai sensi degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.

I like things that have to do with what is real, elegant, well presented and without excessive style. In other words, just fine observation. (Elliott Erwitt)