L’ideazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di potenzialità formative. Costituisce, infatti, un’occasione per potenziare le competenze comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune.

Scrivere per una tipologia varia di lettori, facendo ricorso a differenti tipologie testuali, incrementa notevolmente la motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse da quelle solitamente praticate tra le mura scolastiche. Descrizioni, riflessioni, relazioni, indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzione di storie, attività di scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dai ragazzi e che, solitamente, resta “nascosto” nei loro quaderni ha la possibilità di valicare le mura delle aule e raggiungere il pubblico dei coetanei, delle famiglie e di tutto il personale della scuola.

Nel giornalino scolastico è necessaria la collaborazione di tutti e un’organizzazione di base nella quale ogni singola persona svolge un ruolo ben preciso ed ha compiti ben definiti. Un ruolo fondamentale ed estremamente importante è svolto dai docenti che guidano e supervisionano il lavoro svolto dai ragazzi, coordinati dal docente referente del progetto; gli studenti scrivono gli articoli, ma coloro che fanno parte dello staff di redazione, diventano anche curatori della bozza definitiva del giornale, seguendo tutte le fasi di costruzione e revisione. Tutte le classi dell’Istituto sono coinvolte nel progetto e quindi diventa uno strumento che può unire gli alunni dei due corsi presenti al suo interno.

Il giornalino “UNBOXING” nasce dall’idea di sviluppare nuove pratiche didattiche apprese durante l’assemblea d’istituto. La stessa da febbraio 2023 verte sulla presenza di professionalità legate alla conoscenza della città di Bari e del suo aspetto economico.

Il giornalino scolastico dovrebbe rappresentare per la nostra scuola uno strumento capace “di costruire percorsi strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di apprendimento che passa attraverso la ricerca, la progettazione e la rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative, supportate da compiti comuni da svolgere in cui il docente si limita spesso al ruolo di guida e facilitatore. È uno strumento estremamente valido, perché offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di comunicare dentro e fuori la scuola.

È inoltre fondamentale per l’inclusione, per l’integrazione di tutti gli alunni, che si misurano in attività creative consone alla propria individualità e personalità (articoli, giochi, poesie, ricette di cucina, etc) e che rispecchiano i loro interessi.

Unboxing an act or instance of removing a newly purchased product from it’s packaging and examining it’s features, typically filmed and shared on a social media site.

In italiano si traduce con spacchettamento e consiste nell’atto, generalmente diffuso online, di aprire un pacco e mostrare ciò che si cela al suo interno, accompagnato spesso da un’analisi approfondita delle sue caratteristiche. Il giornalino Unboxing nasce dal desiderio di fare lo stesso, rimane fedele quindi alla natura del suo nome, usufruendo però del concetto alla base per indagare su tematiche universali che accomunano ciascuno di noi. Un impegno svolto a sottolineare l’importanza di alcune questioni che sì, ci sono note, ma a cui al contempo non viene attribuito il giusto peso.

L’acqua è un bene prezioso per la vita organica sulla terra, non a caso il corpo umano è formato all’80% da essa e la Terra è costituita da circa i 3⁄4 di acqua. Nonostante il mondo sia pieno di H2O, solamente il 2,5% di essa è dolce. La maggior parte di acqua viene sfruttata dai paesi più sviluppati al mondo a dispetto di quelli meno sviluppati creando così una disuguaglianza tra i paesi occidentali, ovvero i più sviluppati, e i paesi del terzo mondo, ovvero quelli sottosviluppati.

Alcuni monumenti storici che fanno pensare all’acqua possono essere gli acquedotti Romani.

Questi acquedotti servivano per l’approvvigionamento idrico delle città. Il primo acquedotto Romano mai costruito fu l’acquedotto Appio, costruito nel 312 A.C., che serviva appunto per rifornire d’acqua Roma, che fino ad allora si serviva delle acque del Tevere, dei pozzi e delle sorgenti.

La maggior parte degli acquedotti romani furono usati fino alla prima età moderna, e alcuni sono ancora in uso oggi, come ad esempio l’acquedotto dell’Acqua Vergine.

Un esempio di acquedotto romano in puglia è l’Acquedotto del Triglio, che serviva la città di Taranto.

In Puglia chi si occupa di rifornire d’acqua la regione è l’Acquedotto Pugliese. L’acquedotto pugliese è costituito da un complesso di infrastrutture acquedottistiche tra loro interconnesse. La prima importante realizzazione è il canale principale, alimentato dalle acque del fiume Sele e, a partire dal 1970, anche da quelle del fiume Calore. La sua costruzione, fu avviata nel 1906, con l’intento di risolvere il millenario problema della penuria d’acqua nella regione. Infatti, non essendo il sottosuolo pugliese ricco di acqua facilmente estraibile, da sempre veniva adoperata l’acqua piovana raccolta in cisterne, che non garantivano quantità sufficienti. A Bari la prima fontana fu inaugurata in Piazza Umberto I il 24 aprile 1915, pochi giorni prima dello scoppio del primo conflitto mondiale. Solo verso la fine del conflitto i lavori ripresero per completare alcuni tratti urbani, e l’acquedotto raggiunse le zone di Brindisi, Taranto, Lecce e, con la realizzazione della diramazione primaria per la Capitanata, anche Foggia.

Albert Szent-Gyorgyi Premio Nobel nel 1937 per la medicina e la fisiologia diceva: “L’acqua è la materia della vita. È matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua”.

Tutto questo per ricordare l’importanza dell’acqua nelle vite dell’essere umano e di quanto siamo fortunati noi popoli di paesi più sviluppati nel poter accedere alla maggior parte di essa presente al mondo, e del dovere che abbiamo verso i paesi del terzo mondo nell’aiutare ad approvvigionarsi di acqua, che è il BENE

Il progetto visionario che cambiò le sorti della regione

di Sara Morea, Franchie Omacob, Inga Skantseva, Oksana Roshkanyuk, Ludmilla Blasi.Il giorno 23 Febbraio 2023 si è tenuta nell’auditorium della scuola superiore Vivante, l’incontro con il responsabile della comunicazione e media dell’Acquedotto Pugliese, il dott. Vito Palumbo.

Una delle tematiche della conferenza è stata la conoscienza storica dell’acquedotto, dalle origini fino alla gestione contemporanea.

L’acquedotto Pugliese è uno dei più importanti sistemi di approvvigionamento idrico in Italia, che copre gran parte della regione Puglia e parte della Basilicata.

La sua storia inizia alla fine del XIX secolo, quando la città di Bari e altre città della Puglia soffrivano di una grave carenza di acqua potabile.

Nel 1899 fu costituita la Società delle Acque di Puglia, con lo scopo di progettare e costruire un sistema di acquedotti per fornire acqua potabile alla regione. Il progetto prevedeva la costruzione di un acquedotto lungo 250 chilometri, che attraversasse la regione da norda sud.

La costruzione dell’acquedotto iniziò nel 1906 e impiegò circa 20.000 lavoratori. Il sistema fu completato nel 1939 e forniva acqua potabile a circa 2 milioni di persone.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’acquedotto fu gravemente danneggiato e dovetteessere riparato e ricostruito.

Negli anni ‘50 e ‘60, furono realizzate importanti opere di ampliamento e miglioramento, per soddisfare la crescente richiesta di acqua nella regione. Oggi, l’Acquedotto Pugliese è gestito da una società pubblica che garantisce la distribuzione di acqua potabile ad oltre 4 milioni di persone in Puglia e Basilicata, attraverso una rete di 18.000 chilometri di tubazioni. Il sistema è stato modernizzato e migliorato, ma rimane uno dei più importanti e vitali servizi pubblici della regione.

Il 24 aprile 1915, dalla fontana prospiciente l’Ateneo, in piazza Umberto, zampillò per 25 metri di altezza il primo getto d’acqua portato in Puglia dalla Campania, attraverso l’Acquedotto pugliese.

L’arrivo dell’acqua nella nostra regione fu un evento storico che trovò la sua degna rappresentazione nel “Palazzo dell’Acquedotto”, un gioiello artistico incastonato nel “quartiere Umbertino” di Bari.

L’edificio si trova in via Cognetti 36, dove le bianche pietre di Trani del suo rivestimento duettano col rosso del vicino teatro Petruzzelli.

L’opera reca ovunque l’impronta della mente fervida e geniale dell’artista romano Duilio Cambellotti, che ne ha curato anche il più piccolo particolare: dai marmi policromi che richiamano ora la nostra bandiera, ora l’acqua, fino alle vetrate, ai lampadari e alla tappezzeria, le cui lane e sete Cambellotti scelse personalmente, chiedendo agli armeni insediati a Bari di tessere secondo i suoi disegni, tutti ispirati dal tema dell’acqua.

L’acqua domina tutta la struttura, a partire dal grande androne che si apre oltre il pesante portone in legno da cui si accede all’interno dell’edificio: al di là delle griglie in ghisa lavorata, infatti, si intravede la bellissima vetrata sul fondo, le cui decorazioni in metallo nero rappresentano getti d’acqua. “Cela” il cortile interno, al cui centro si trova una vasca da cui si “innalza” la colonna della fontana, fatta in modo da rappresentare proprio un getto d’acqua.

Questo elemento è presente nelle forme delle maniglie, nei dipinti alle pareti, persino negli intarsi madreperlacei dei tavoli creati dallo stesso artista: sembra di sentirne lo scroscio. Le finestre si susseguono su ogni pianerottolo, al pari di un’anfora in marmo rossastro, dalla quale sgorga un getto d’acqua inciso nel marmo bianco.

Nelle vetrate sono riprodotte altre anfore dalle quali esce una spiga: tra le anfore e le spighe si scorgono una C rovesciata, a formare un arco e una D che la incontra: le due lettere e la spiga sono la firma dell’artista Duilio Cambellotti.

5^ AFMI nonni baresi le chiamano ancora “cape de fiirre”: sono le antiche fontane in ferro che nei decenni scorsi era possibile trovare sui marciapiedi di Bari. Di quelle fontane, oggi, ne è rimasto un numero esiguo. Alte all’incirca un metro e mezzo, con un rubinetto sporgente, una manopola laterale, una coppa a terra utile per raccogliere l’acqua e un “cappello”, tutte rigorosamente in ferro battuto. Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Sulla superficie ormai usurata dal tempo (le più antiche risalgono agli anni 20 del secolo scorso) non manca la scritta “Acquedotto Pugliese”.

A Bari ci sono tantissime “cape di ferro” (le fontanelle pubbliche che a Roma chiamano “nasoni”), ma solo una, rarissima e in disuso da decenni, è del tipo “siamese”. Si trova a Bari vecchia, in piazza San Marco, dietro strada del Carmine, e da settembre sarà interessata da un intervento di restauro che le conferirà nuova vita.

Quella di Bari vecchia è una delle prime fontane installate nella città di Bari, verosimilmente negli anni ‘20, priva di pomello di apertura per l’erogazione dell’acqua e quindi del tipo a getto continuo con due beccucci e pilozze contrapposti fra loro rispetto alla conformazione a colonna con cappelletto superiore, elemento distintivo delle fontane cape di ferro.

Acqua da bere, acqua per preparare da mangiare, acqua per lavarsi, per pulire, per innaffiare: per tutti noi l’acqua è una risorsa fondamentale. Tanto che molti la chiamano oro blu. L’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030 riguarda proprio questo. Osserva il simbolo: il bicchiere indica che stiamo parlando di acqua potabile, cioè che si può bere. La freccia in basso invece rappresenta l’acqua che scartiamo e si riferisce alla seconda parte dell’obiettivo: fogne, bagni e così via. Sulla Terra c’è tantissima acqua, pensa agli Oceani, ai fiumi, ai laghi. Così tanta che nelle foto fatte dallo spazio il nostro Pianeta sembra tutto blu. Però di tutta quest’acqua, solo una piccolissima parte è acqua dolce, solo il 2,5%; e l’acqua salata del mare non va bene per bere, lavarsi, innaffiare ecc, di questa piccola parte di acqua dolce, più di metà è “intrappolata” nei ghiacciai, quindi non possiamo usarla ne rimane solo l’1%, ma non è finita: di questo 1% di acqua dolce, una grossa parte è contaminata, cioè sporcata da inquinamento, scarichi delle case Risultato: l’acqua pulita e potabile è limitata e circa 2 miliardi di persone nel mondo non ne ha abbastanza o non ne ha sempre. E la brutta notizia è che sta diminuendo. Perché l’acqua pulita diminuisce? L’acqua pulita diminuisce perché noi ne usiamo sempre di più. “E perché ne usiamo sempre di più?” ti chiederai giustamente. Prima di tutto perché serve in grandi quantità per coltivare, per raffreddare gli ingranaggi delle industrie. Poi perché noi siamo sempre più numerosi. E infine per il cambiamento climatico: dato che sulla Terra fa sempre più caldo, molte zone diventano aride e quindi vanno innaffiate. A tutto questo devi aggiungere il grande spreco di acqua che si fa nella vita di tutti i giorni nei Paesi avanzati come il nostro. Che cosa succede quando l’acqua non è abbastanza? Se non c’è acqua… Prova a completare la frase. Forse avrai pensato “Se non c’è acqua, la gente soffre la sete “, e infatti è vero. Senz’acqua si sopravvive solo qualche giorno, quindi l’acqua è una questione di vita o di morte, più ancora del cibo. Ma se non c’è acqua… non c’è nemmeno cibo, perché non si possono irrigare i campi. Se non c’è acqua non ci si lava e non si lava la propria casa. Dove manca la pulizia, o igiene, ci si ammala più facilmente. Abbiamo imparato tutti con il Covid che lavarsi bene le mani è importantissimo per evitare i virus e i batteri (piccoli organismi che provocano malattie). Che cosa succede quando l’acqua non è pulita? L’acqua inquinata contiene sostanze dannose per il nostro organismo. Chi la beve abitualmente, come purtroppo succede in varie parti del mondo, spesso si ammala in modo grave. L’acqua sporca contiene virus e batteri e può provocare delle epidemie. Che cosa vuol dire “impianti igienico-sanitari”?

Gli impianti igienico-sanitari sono quell’insieme di tubi che portano l’acqua potabile dentro le case, e di altri tubi attraverso i quali si elimina l’acqua di scarico, che poi finisce nelle fogne. Anche le fogne sono parte degli impianti igienico-sanitari e hanno il compito di tenere separati i nostri escrementi, filtrarli e purificare l’acqua, per poi rigettarla pulita in mare. Questo sistema è importantissimo per evitare che l’acqua pulita venga a contatto con quella sporca, evitando così le malattie.

Buone notizie, in molte zone del mondo, purtroppo, ci sono persone che vivono senza acqua corrente in casa e senza fogne. Però questo capitoletto non si intitola “Buone notizie” a caso: negli ultimi anni, in Africa, l’ONU ha scavato molti pozzi vicini alle case; spesso, infatti, in questo continente le donne (sono soprattutto loro a occuparsi dell’acqua) devono percorrere chilometri per riempire i loro contenitori alla fonte più vicina nei Paesi in via di sviluppo la gente è stata informata su come mantenere l’igiene nei Paesi avanzati, come il nostro, ci si concentra per far capire a tutti che l’acqua non va sprecata.

Acqua pulita: cose da fare per il 2030 Ecco che cosa si è segnata in Agenda l’ONU per il 2030 a proposito dell’acqua.

- Fare in modo che ogni persona sulla Terra abbia acqua potabile

- Diffondere gli impianti igienico-sanitari

- Sprecare meno acqua

- Ridurre l’inquinamento dell’acqua

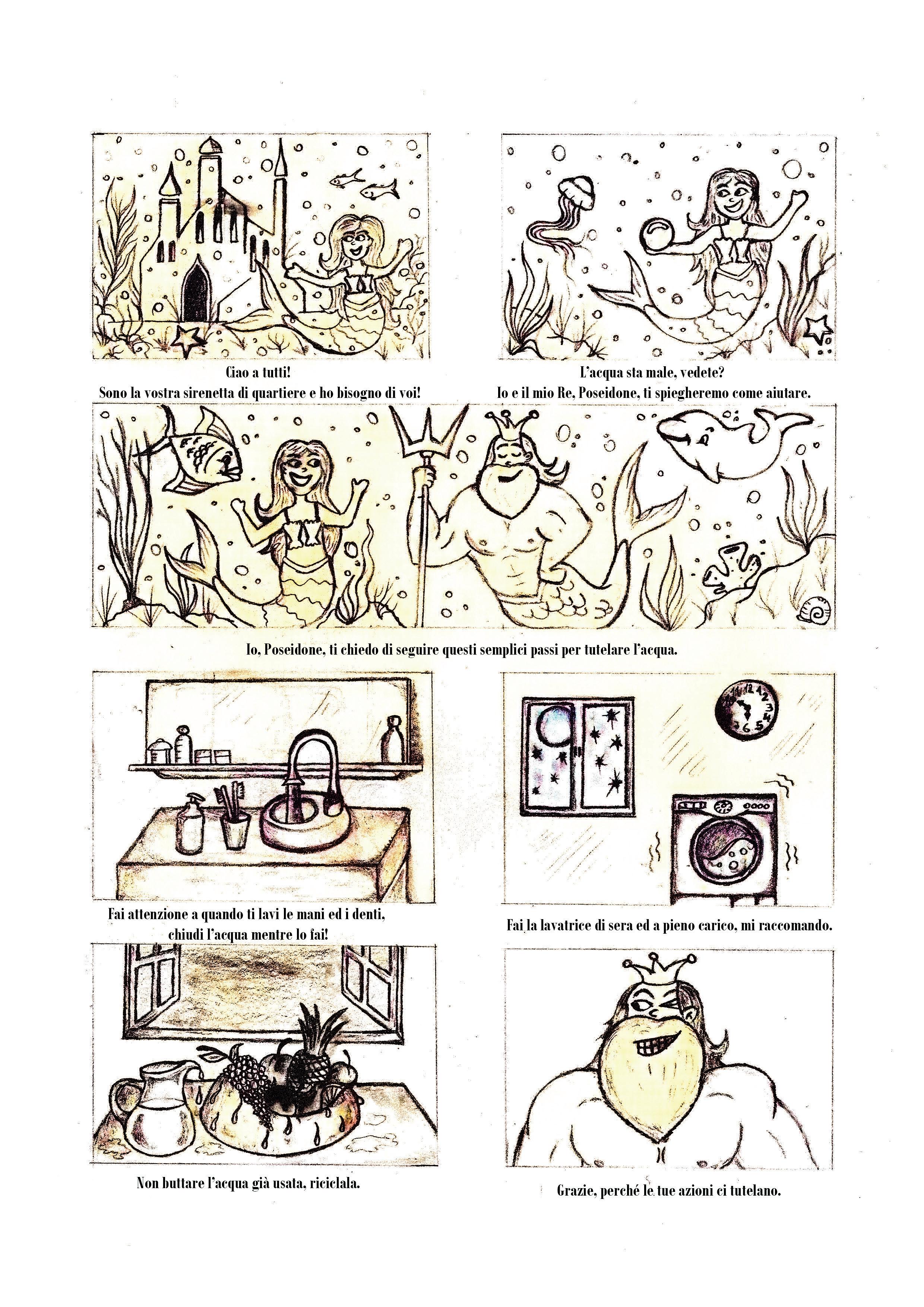

Disegni: Francesco Rutigliano

Vincenzo Fieramosca

Cacucci Alessia

Colori: Francesca Lagioia

Testi: Ilaria Arbore

Molti miti cosmogonici narrano di un mondo ricoperto dalle acque; Talete definiva l’acqua il principio di tutte le cose e nella Bibbia il mondo prima della creazione era una massa ricoperta d’acqua ( «La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque»). Un antico mito del popolo dei pigmei recita: «All’origine non esisteva che l’acqua: acqua a perdita d’occhio fin sopra alle montagne più alte»1. È proprio l’acqua che interviene a dare inizio alla vita e alla abitabilità della terra, come nella cosmogonia Masai: «Al principio la terra era uno squallido deserto sul quale dimorava un drago di nome Nemaunir. Dio scese dal cielo, combatté contro il drago e lo vinse. Il liquido che fluì dal cadavere, cioè l’acqua, fecondò la pietraia selvaggia e lì dove era stato ucciso il mostro sorse il paradiso, un giardino ricco di lussu- reggiante vegetazione»2. Frazer spiegava che la divinità deve fornire alla terra la fertilità, il rinnovamento, rappresentato dal gesto di versare dell’acqua3, e Venere, la più bella fra le dee, nasceva dalle acque. Con la scoperta dell’agricoltura, e quindi delle tecniche d’ irrigazione dei campi, ebbe inizio, di fatto, la storia; intorno ai corsi d’acqua si insediarono le prime comunità ed ebbe origine la vita sociale. Tuttavia sin dall’o- rigine tutto ciò ha richiesto una «forzatura», poiché occorreva deviare e usare l’acqua «contro» il suo corso naturale e le comunità umane hanno dovuto impiegare molti sforzi per canalizzare le acque sottomettendole al proprio desiderio, per rendere coltivabili le zone aride, per trasportare l’acqua dove era carente, renden- dosi infine autonome dai corsi dei fiumi. L’acqua manifesta molteplici e significative implicazioni simboliche e psicologiche, che evocano la sua potenza salvifica dinanzi al fuoco, la sua valenza rituale nei culti religiosi, la forza attrattiva dei fiumi che hanno favorito gli insediamenti umani, fornendo l’acqua necessaria per la vita e per la preparazione degli alimenti; essa è percepita come fonte di vita ed elemento essenziale per la trasformazione del mondo vivente; l’idea del suo esaurimento, della sua monetizzazione, della sua privazio- ne suscita legittimi sentimenti di resistenza: sporcare l’acqua è come contaminare la nostra stessa origine. Nel mondo antico, tuttavia, la città si collocava all’interno della natura, e quest’ultima aveva un ruolo ben definito: per molti aspetti regolava la vita dell’uomo. Oggi la città si è estesa fin quasi a comprendere l’intera superficie terrestre e la natura è, al contrario, circoscritta al suo interno: si è trasformata da delimitante in delimitato. Paradossalmente, sembra che essa possa sopravvivere soltanto dove la scienza e la tecnica lo consentono, predisponendo le condizioni necessarie, «salvaguardando». Originariamente lo scopo della co- struzione di città era la delimitazione, piuttosto che l’espansione; ciò consentiva che venisse mantenuto, più o meno volontariamente, un equilibrio, anzi, come osserva Jonas4, in tale contesto la natura rappresentava «il permanente», mentre le attività umane afferivano al «mutevole»; ciò significa che la natura era un punto di riferimento, per dir così, non solo un antagonista, ma anche un «controllore», un modello per l’orienta- mento nell’organizzazione delle attività. Essa costituiva il riferimento certo e autonomo, una riserva di risorse e sicurezze sia pratiche che psicologiche.

Gradualmente la relazione uomo-natura ha subito un’inversione: l’umanità ha iniziato a fare della natura un oggetto, un’ «alterità», a guardare ad essa come all’ «esterno» dello spazio proprio, e come tutte le «alteri- tà» la natura è divenuta obiettivo di un progetto di dominio e di conquista, nella prospettiva di uno sviluppo progressivo e infinito e di un controllo rassicurante. Soltanto da poco si è iniziato a comprendere che un simile mutamento di prospettiva comporta una responsabilità morale nell’utilizzo di risorse che sono indispensabili alla vita sul pianeta, ma non inesauribili. La modernità ha alterato la relazione con la natura, irrigando laddove vi era scarsità e frenando con dighe laddove vi era abbondanza: espressioni di un rapporto eternamente conflittuale tra il naturale e l’artificiale, tra il rimpianto per l’armonia perduta con il mondo naturale e le pretese di realizzare i piani umani anche laddove la natura non ne fornirebbe l’opportunità.

Ancora oggi però l’acqua, nelle inondazioni, nelle alluvioni, nel tracimare degli argini dei fiumi, reagisce e minaccia le imprese umane e nel contempo risulta essenziale per la tutela dell’equilibrio ambientale, poiché non si può progettare alcuna strategia di sviluppo sostenibile senza tener conto di questa risorsa. Eppure ogni porzione di terra non produce sempre ciò che sarebbe più adatto in quell’ecosistema, bensì ciò che appare maggiormente utile ai bisogni delle comunità umane che vi si sono insediate, con costi ecologici sproporzionati e costi economici accresciuti dal frequente abbandono di terre ormai inaridite. Ma soprattutto, in tempi più recenti, l’acqua è ormai inevitabilmente associata a problemi quali l’inquina- mento, la contaminazione delle falde e le impellenti esigenze di depurazione o addirittura a rischi per la salute. Oggi le stesse colture divengono fonte di inquinamento, poiché gli insetticidi, i semi geneticamente modificati, i prodotti di scarto delle lavorazioni, a causa del dilavamento dell’acqua piovana, finiscono nelle falde acquifere.I consumi, per giunta, sono aumentati in maniera esponenziale, ben maggiore di quanto avrebbe lasciato prevedere il contemporaneo aumento della popolazione, poiché sono cresciuti i bisogni, la complessità degli impianti industriali e le necessità agricole; nel contempo, vanno riducendosi le aree umide, il livello dei fiumi si è abbassato e i ghiacciai si stanno sciogliendo, mentre l’aumento dell’urbanizzazione con- centra sempre più la richiesta di risorse idriche.

Uno degli imperativi dell’economia moderna, per la quale ogni cosa può essere trasformata in merce, è una sempre più significativa privatizzazione dei commons, i beni comuni, le risorse naturali e culturali che appartengono a tutti i membri di una società. I commons sono quei beni che condividiamo, che abbiamo ereditato (e non prodotto) e che abbiamo il dovere morale di trasferire alle future generazioni: tutto ciò che nessuno in effetti può dire di possedere, o, in altri termini, che possediamo tutti insieme, a differenza dei beni di merca- to, che sono posseduti privatamente.5 I commons devono essere di libero utilizzo da parte di tutti i membri della società e nessuno è autorizzato ad appropriarsene e farne uso personale o distruggerli e inquinarli. In tale ottica l’inquinamento dell’atmosfera andrebbe sanzionato come un danno all’umanità. I beni comuni sono infatti insostituibili, ricadono nella responsabilità comune, richiedono un’autorità pubblica che li tuteli e li gestisca. Questo principio non impedisce però una pianificazione dell’uso, poiché l’acqua non è solo un bene, bensì anche un servizio, che talvolta si ritiene possa o addirittura debba essere affidato a gestori privati. Anche in tal caso, comunque, con opportune regolamentazioni, poiché nessuna risorsa è illimitata, e non lo è neppure l’acqua dolce, usata in buona parte (circa il 70/80 %) per l’agricoltura, ma minacciata dai crescenti fenomeni di desertificazione e di inaridimento dovuti anche all’azione umana (l’uso di sostanze chimiche, pesticidi, diserbanti, si diceva, non è senza effetti sulla salute del suolo coltivabile), che rendono difficili le coltivazioni in molte aree del mondo, forse proprio quelle ove vi sarebbe maggior esigenza di un incremento della produ- zione poiché ancora la popolazione cresce in modo significativo. La distinzione tra res privatae, res publicae e res communes risale al diritto romano: in esso la res communes era costituita dagli elementi naturali usati da tutti, quali l’aria e, appunto, l’acqua. Nel Medioevo i commons erano terreni a disposizione di tutti e che tutti potevano utilizzare, fino alle enclosures, oggi definite pri- vatizzazioni, che dal Settecento in poi non hanno smesso di sottrarre risorse alle comunità; attualmente ai proprietari terrieri si sono sostituite le grandi corporation, con l’alibi della maggiore «efficienza». Sebbene d’abitudine trascurati nei calcoli finanziari globali,i commons sono parte del sistema economico tanto quanto il mercato. L’acqua ha infatti la peculiarità di essere a un tempo bene comune, ma soggetta al servizio idrico che ha un costo e richiede investimenti: è dunque inclusa negli scambi di mercato.

Nessuna legge, per la verità, nega questo diritto: l’acqua in sé non è cedibile, proprio in quanto proprietà collettiva, al pari, nel nostro ordinamento, di un bene demaniale6, ma se ne disciplinano il trasporto e la gestione e quindi sono previste «concessioni» che rendono l’acqua, per gli economisti, un bene privato.

«Anziché essere garantiti come diritti fondamentali, acqua e cibo vengono trasformati, attraverso processi di privatizzazione più o meno espliciti, in oggetti del mercato globale»7. Eppure i «beni comuni» appaiono sempre più indispensabili alla realizzazione di quel «bene comune»8 che comprende non soltanto la salute e la sicurezza pubbliche, la pace e sistemi equi di giustizia, bensì anche un ambiente non inquinato e idoneo alla piena realizzazione delle capacità di ciascun membro della società. Per altro, se l’accesso ad acqua potabile sicura è un requisito fondamentale per garantire la salute, esso va considerato anche un diritto e non soltan- to un bene, anzi, è un diritto umano universale, come hanno affermato le Nazioni Unite nel 2010, con una risoluzione nella quale è stato sottolineato il ruolo decisivo delle risorse idriche per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell’ambiente e l’eliminazione della povertà9, mentre sul pianeta una persona su otto non ha ancora accesso ad acqua potabile e ciò provoca il decesso di tre milioni persone ogni anno. Le Nazioni Unite dedicano alla questione idrica un Rapporto triennale, a dimostrazione dell’importanza strategica del monitoraggio della situazione globale. Con la Dichiarazione del Millennio dell’ONU la comunità internazionale si era impegnata a «dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone che non sono in grado di raggiungere, o non possono permettersi, acqua potabile; a fermare lo sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche, sviluppando delle strategie di gestione a livello regionale, nazionale e locale». La realizzazione degli obiettivi di Sviluppo del Millennio dipende, dunque, anche dall’accesso ad acqua sicura e adeguata. Nel XXI secolo i progetti di sviluppo dovranno però fare i conti con la minaccia di una crisi idrica globale, che non deriva dalla scarsità della risorsa-acqua, bensì dalle diseguaglianze nell’accesso, dalla povertà e dal potere esercitato sui commons. Una delle contraddizioni più stridenti della nostra epoca è quella tra un benessere diffuso senza precedenti e i milioni di donne e bambine che ogni giorno impiegano buona parte del proprio tempo a trasportare l’acqua necessaria alla semplice sopravvivenza e, in tal modo, sottraggono energie a qualsiasi altra iniziativa possa aiutarle a uscire da una condizione di povertà: in breve, sono gravemente li- mitate la loro libertà di scelta per la propria vita e le opportunità di costruire il proprio futuro. Come spesso accade, le diseguaglianze si intrecciano con questioni di genere che richiederebbero un’attenzione specifica. Il Rapporto del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano del 2006 era intitolato «L’acqua tra potere e povertà»: questo titolo fornisce le coordinate di una questione che è a un tempo ambientale e sociale. Vi si prendeva atto che circa un miliardo di persone non ha ancora accesso a fonti di acqua sicura e che alcuni orientamenti politici ed economici stanno conducendo a un’ulteriore penuria d’acqua piuttosto che favorire l’obiettivo dell’accesso garantito per tutti. L’agricoltura intensiva, ad esempio, interferisce con la varietà delle specie vegetali e animali privilegiandone alcune, considerate più redditizie, ma nel contempo altera gli equilibri del suolo, richiedendo un uso sempre più massiccio di agenti chimici.

Ma essa è anche causa di disparità sociali, poiché i grandi appezzamenti agricoli sono sovvenzionati e finanziati da Stati e banche e traggono i maggiori benefici dagli investimenti irrigui, mentre i piccoli contadini con la loro agricoltura di sussistenza non hanno accesso a simili vantaggi.10 Da questo punto di vista molti progetti degli organismi internazionali finalizzati a promuovere sviluppo ed equità ottengono il risultato opposto. Dasgupta adopera la nozione di «ricchezza complessiva» a indicare che lo sviluppo non può essere misurato solo in termini economici assoluti, ma occorre tener conto del benessere totale.11 Infatti, il vantaggio economico di produzioni intensive può avere come corrispettivo l’impoverimento delle colture tradizionali autoctone e conseguenti ripercussioni sulle condizioni socioeconomiche dei piccoli agricoltori ai quali vengono sottratte la terra, la libertà di coltivazione (con l’impiego sempre più diffuso di sementi ogm che contaminano anche zone limitrofe), la competitività sul mercato. Il corollario della svolta storica che ha condotto a considerare l’acqua un diritto dovrebbe essere la liberezio- ne dell’acqua dalle logiche del mercato.[...]

Maria Antonietta La Torre

© Mimesis Edizioni, 2016

OpenEdition Books License

6 L’acqua «è un bene pubblico di competenza demaniale (nel senso che nessuno può possederla)» (C.JAM (...) 7 G. TAMINO, Verso la privatizzazione di beni essenziali: il caso del cibo e dell’acqua, in InOltre, (...)

8 D. CALLAHAN, Bioethics: Private Choice and Common Good, The Hastings Center, Hastings Center Report (...)

9 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2005-2015 Decennio Internazionale dell’Ac (...)

10 O. PIERONI, Fuoco, acqua, terra e aria. Lineamenti di una sociologia dell’ambiente, Roma, 2002. 11 P. DASGUPTA, Povertà, ambiente e società, Bologna, 2007

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2023: UNITI CONTRO LA CRISI IDRICA

Il 22 marzo si celebra in tutto il mondo il World Water Day, per sensibilizzare la crisi idrica in atto e capire come impegnarsi a risolverla.

Mai come quest’anno la Giornata Mondiale dell’Acqua assume un significato pronfondo, una nuova consa- pevolezza diffusa: occorre fare tutti e subito la nostra parte perché potrebbe essere già troppo tardi, come la siccità della scorsa estate ci ha mostrato.

Le previsioni non sono più clementi rispetto alla stagione calda che sta per arrivare e quindi è bene sapere come comportarsi per ridurre gli sprechi: è proprio questo il focus della ricorrenza di quest’anno, il cambia- mento necessario per risolvere la crisi idrica.

La Giornata Mondiale dell’Acqua è stata fissata al 22 marzo di ogni anno nel 1992, con la risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/47/193 ed è stata celebrata a partire dall’anno seguente.

Tutti gli Stati membri sono incentivati a organizzare incontri, dibattiti, panel relativi alla conservazione e allo sviluppo delle risorse idrologiche per sensibilizzare l’opinione pubblica. L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’acqua dolce e supportare la gestione sostenibile delle scarse risorse, affrontando la crisi idrica globale.

L’Unesco lancerà proprio il 22 marzo 2023 il nuovo Rapporto sullo Sviluppo delle Risorse Idriche Mondiali.

Si ringraziano

tutti gli alunni/e del corso serale del Gorjux Tridente Vivante di Bari

i giovani grafici della 2^CTG

tutti i docenti che hanno collaborato per questo numero di Unboxing

la Prof.ssa Angela Boggia che ha tanto creduto in questo progetto

il Prof. F. Porcelli che ha seguito il progetto grafico

il Dirigente Scolastico Donato Ferrara

a.s. 2022 - 2023