La violencia contra niñas, niños y adolescentes es una vulneración de derechos. No es un fenómeno aislado ni reciente, sino un fenómeno complejo y multidimensional que representa un problema social de salud pública y derechos humanos de gran magnitud que atraviesa a todas las sociedades.

La violencia es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, sexual, entre otras) e implica la existencia de jerarquías -reales o simbólicas-. Es una acción dañina, que implica la existencia de una desigualdad de poder entre quien ejerce la violencia y quien no puede defenderse o repelerla. Las violencias implican prácticas, relaciones y discursos que buscan dominar y someter a las niñas, niños y adolescentes aprovechándose de su vulnerabilidad por edad, dependencia de

los adultos y fuerza física.

Las niñas y los niños sufren diferentes tipos de violencias, en cualquier etapa de su infancia o adolescencia, y en diversos entornos. A nivel global, se estima que uno de cada cuatro niños y niñas sufre violencia física, mientras que casi una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños es víctima de abuso sexual. Los datos provienen de un informe elaborado por Fundación Red por la Infancia y UNICEF Argentina.

A pesar de su magnitud, la violencia contra las niñas y niños suele permanecer oculta o sin ser reportada de manera efectiva a las instituciones y organismos encargados de prevenir y proteger sus derechos. Ello es así porque la violencia se encuentra en gran medida naturalizada y aún prevalecen una serie de obstáculos para hacerla visible, que se relacionan con el desconocimiento, miedo, sometimiento o sentimientos de culpa por parte de las propias víctimas y/o sus entornos, quienes no logran pedir ayuda o denunciar ante las autoridades correspondientes.

La violencia contra las chicas y chicos puede adoptar distintas formas y ocurrir en distintos escenarios. La violencia psicológica, física y el abuso sexual suceden principalmente en el ámbito del hogar o en entornos de confianza para las niñas, niños y adolescentes. Pero también existen nuevas modalidades en las que se ejerce a través del uso de la tecnología, como pueden ser las violencias digitales (grooming). Por otro lado, hay violencias que resultan manifestaciones extremas de discriminación y vulneración como la explotación sexual y la trata de personas, y violaciones de derechos por parte de agentes del propio Estado como la violencia institucional. Las niñas, niños y adolescentes pueden sufrir de manera simultánea más de un tipo de violen-

cia. Por ejemplo, una víctima de explotación se-

xual puede ser sometida a través de la violencia física y psicológica.

Red por la Infancia, con apoyo de New Venture Fund (NVF) y Fundación IRSA, realizó una guía para periodistas para comunicar con perspectiva en niñez Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Si no se usan las palabras adecuadas para describir determinadas situaciones o no se tienen en cuenta algunas recomendaciones para el abordaje, los medios pueden aunque sin proponérselo convertirse en amplificadores de una mirada social que estigmatiza a las víctimas, refuerza el silencio y protege a los agresores. Descargá la guía acá.

By Florencia Tuchin

By Florencia Tuchin

FUENTE: https://inncontext.net/282-una-guia -para-comunicar-con-perspectiva-en-ninezviolencia-sexual-contra-ninas-ninos-yadolescentes/

Free Foundation difundieron los resultados de una nueva encuesta realizada por Ipsos. Allí se demuestra que un promedio de 7 de cada 10 personas encuestadas en 34 países cree que el tratado debería crear reglas globales vinculantes para poner fin a esta problemática. Este hallazgo respalda a un número creciente de Estados miembros de la ONU que están presionando para que el primer tratado sobre contaminación plástica del mundo incluya reglas y regulaciones globales para la producción, el diseño y la disposición final de este material, en vez de medidas y acciones nacionales o voluntarias.

Antes de que empiecen las negociaciones en Uruguay sobre lo que se incluirá en el tratado sobre contaminación por plásticos de la ONU, WWF (entidad que Fundación Vida Silvestre Argentina representa en nuestro país) y Plastic

Si bien algunos países abogan por enfoques menos vinculantes, esta investigación muestra muy poco apoyo a los acuerdos voluntarios, con un promedio de solo el 14 % de las personas que piensan que esto es preferible. La gran mayoría de los ciudadanos quiere ver un conjunto completo de medidas incluidas en el tratado: casi 8 de cada 10 personas están a favor sobre reglas que hagan a los productores más respon-

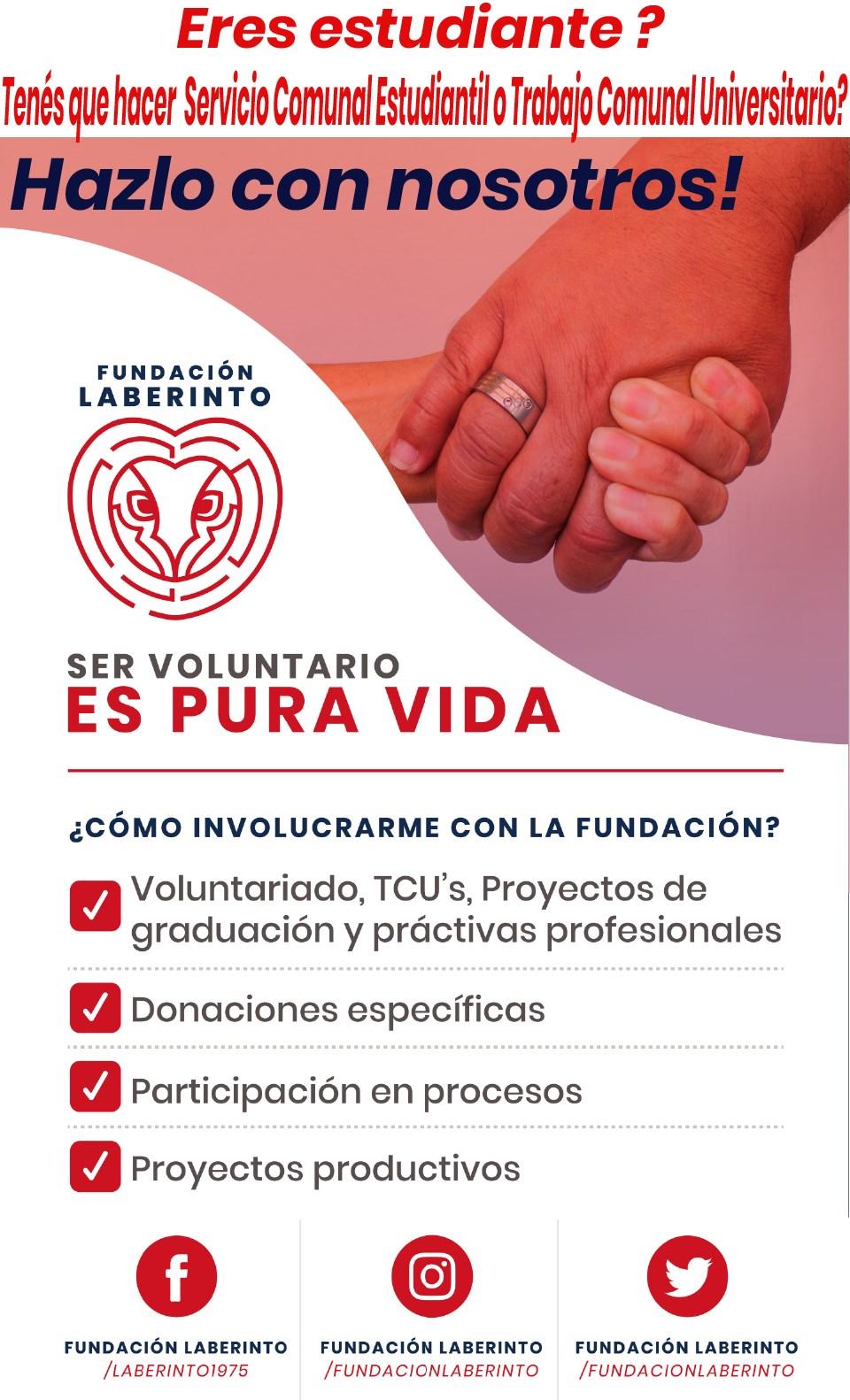

Aire Libre . Calle 9 Avs. 12—14 - Catedral . San José . (506) 6106-7747 email: fundacionlaberinto1977@gmail.com . http:\\fundacionlaberinto.jimdo.com

sables del plástico que generan, aplicar prohibiciones de plásticos difíciles de reciclar y establecer requisitos de etiquetado.

La encuesta, que reunió a 23.029 encuestados en línea, es la primera investigación que pregunta explícitamente a los ciudadanos de todo el mundo cómo debería ser un tratado global para abordar el consumo de plástico y la contaminación generada por este material, así como qué reglas particulares la gente cree que es importante o no importante que existan al respecto.

“La gente está confundida y cada vez más frustrada por las respuestas complejas y, a menudo, contradictorias a la crisis de la contaminación plástica por parte de los gobiernos y la industria por igual. A través de la encuesta, buscamos entender lo que los ciudadanos del mundo quieren que suceda y con el informe, queríamos identificar los pasos más efectivos que los gobiernos pueden tomar durante las negociaciones. Ambos conjuntos de investigación muestran un apoyo inequívoco y la necesidad de una regulación global sólida de los plásticos desde la producción hasta la gestión del final de su vida útil”, sostuvo Eirik Lindebjerg, Líder de Política Global de Plásticos de WWF Internacional.

Las negociaciones de este tratado se llevarán a cabo en una serie de reuniones del Comité de Negociación Intergubernamental, la primera de las cuales comienzan en Uruguay el 28 de noviembre. Se espera que las negociaciones del tratado concluyan en 2024.

Solo durante el período de negociación de dos años, se prevé que la cantidad total de contaminación plástica en el océano aumente en un 15%. Actualmente, más de 2000 especies animales se han encontrado con la contaminación por plásticos en su entorno, y se estima que casi el 90% de las especies marinas estudiadas se ven afectadas negativamente por esta situación.

En particular, el tratado debe establecer medidas concretas, incluidas: prohibiciones globales de productos y materiales; requisitos obligatorios para el diseño, el etiquetado e intercambio de información para facilitar una economía circular; y mejoras en la recolección y la gestión de residuos. Para que el mundo logre un progreso significativo en la reducción de los residuos plásticos globales, estas medidas deben estar diseñadas para reducir la contaminación

por plásticos en la fuente e incluir la prohibición de algunos de los tipos más dañinos y problemáticos de plásticos de un solo uso, artes de pesca y microplásticos.

By Florencia TuchinFUENTE: https://inncontext.net/278-7-decada-10-personas-apoyan-la-creacion-dereglas-globales-para-acabar-con-lacontaminacion-por-plastico

Desde este punto de vista, la comunicación desde las organizaciones sociales, tiene una doble vertiente:

Un proceso que contribuye a transformar la sociedad. En este sentido, la comunicación en las organizaciones sociales no debiera ser algo instrumental consistente en la mera difusión de información, servicios, productos o convocatorias. La comunicación, se convierte así, en un medio más a incorporar en el ámbito de acción social de las organizaciones.

by Adrian Aguayo Llanos

by Adrian Aguayo Llanos

Según el educomunicador popular Mario Kaplún, es mediante los procesos de socialización y de comunicación en los que la ciudadanía se involucra, tanto dentro como fuera de las instituciones de educación formal y en todo tipo de dinámicas comunicacionales, cuando se aprende y cuando se adquiere el verdadero conocimiento: Así como resulta evidente que la comunicación de algo presupone el conocimiento de aquello que se comunica, no suele verse con la misma claridad que la inversa también se da: al pleno conocimiento de ese algo se llega cuando existe la ocasión y la exigencia de comunicarlo. Es en ese esfuerzo de socialización cuando se va profundizando en el conocimiento a ser comunicado y descubriendo aspectos hasta entonces vagamente intuidos […] (Kaplún, 1992).

Compartimos la visión de Kaplún al afirmar que la comunicación no sólo debe ser vista como una profesión y un medio de vida sino como «algo más»: como un servicio a la sociedad […] La Comunicación no es sólo una «especialidad», un coto exclusivo de los profesionales formados en ella. (Kaplún, 1998)[1] .

Una responsabilidad organizativa no dependiente de figuras especializadas. Es aquí donde cobra especial importancia la competencia mediática y digital de las organizaciones. Es decir, contar con los conocimientos adecuados no sólo para saber comunicar y usar los medios y canales más adecuados, sino también para convertir la comunicación en un proceso educativo transformador

A partir del trabajo realizado por Joan Ferrés Prats (profesor titular del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra), y Alejandro Piscite-

lli (profesor titular del Dpto de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires)[2] sobre la Competencia Mediática en el contexto educativo, podemos comprobar como la mayoría de los postulados son válidos para extrapolarlos al contexto de las asociaciones y organizaciones sociales por estar en coherencia con los dos puntos mencionados anteriormente. Al fin y al cabo, según los autores mencionados, con la competencia mediática propuesta a partir de las aportaciones de 50 expertos reconocidos, se pretende desarrollar una cultura participativa, compaginando el espíritu crítico y estético con la capacidad expresiva, el desarrollo de la autonomía personal con el compromiso social y cultural (Ferrés, y Pisticelli, 2012).

A continuación, se plantea una síntesis de las seis dimensiones básicas recopilados por Ferrés y Piscitelli y que consideramos deben regir los conocimientos, destrezas y actitudes de los responsables de comunicación de las organizaciones sociales para llevar a cabo este cambio de paradigma comunicativo:

Lenguajes

Ámbito del análisis: Interpretar y valorar divesos códigos y la función que cumplen en los mensajes desde la perspectiva del significado y del sentido, de las estructuras narrativas y de las convenciones de género y de formato; comprender el flujo de historias y de informaciones procedentes de múltiples medios y modos de expresión; establecer relaciones entre textos, códigos y medios, elaborando conocimientos abiertos, sistematizados e interrelacionados. Ámbito de la expresión: expresarse mediante una amplia gama de sistemas de representación y significación; elegir entre distintos sistemas de representación y distintos estilos en función de la situación comunicativa; modificar productos existentes confiriéndoles un nuevo

sentido y valor.

La tecnología Ámbito del análisis: Comprensión del papel que desempeñan en la sociedad las TIC y sus posibles efectos; interactuar de manera significativa con medios que permiten expandir las capacidades mentales; manejo de las innovaciones tecnológicas que hacen posible una comunicación multimodal y multimedial; desenvolverse en entornos hipermediales, transmediáticos y multimodales.

Ámbito de la expresión: manejar herramientas comunicativas en un entorno multimedial y multimodal; adecuar las herramientas tecnológicas a los objetivos comunicativos que se persiguen; elaborar y manipular imágenes y sonidos desde la conciencia de cómo se construyen las representaciones de la realidad.

Procesos de interacción

Ámbito del análisis: selección, revisión y autoevaluación de la dieta mediática en función de criterios conscientes y razonables; dilucidar por qué

gustan unos medios, unos productos o unos contenidos; valorar los efectos cognitivos de las emociones; discernir y gestionar las disociaciones que se producen entre sensación y opinión, entre emotividad y racionalidad; conocer la importancia del contexto en los procesos de interacción; conocimientos básicos sobre el concepto de audiencia; apreciar los mensajes provenientes de otras culturas para el diálogo intercultural; gestionar el ocio mediático convirtiéndolo en oportunidad para el aprendizaje.

Ámbito de la expresión: actitud activa en la interacción con las pantallas, entendidas como oportunidad para construir una ciudadanía más plena, para transformarse y para transformar el entorno; llevar a cabo un trabajo colaborativo mediante la conectividad y la creación de plataformas que facilitan las redes sociales; interaccionar con personas y colectivos diversos en entornos plurales y multiculturales; conocer posibilidades legales de reclamación y actitud responsable ante estas situaciones.

Procesos de producción y difusión

Ámbito del análisis: conocer las diferencias básicas entre las producciones individuales y las colectivas, entre las populares y las corporativas; conocer los factores que convierten las producciones corporativas en mensajes sometidos a los condicionamientos socioeconómicos de toda industria; conocer sistemas de producción, técnicas de programación y los mecanismos de difusión; conocimiento de los códigos de regulación y de autorregulación que amparan, protegen y exigen a los distintos actores sociales, y de los colectivos y asociaciones que velan por su cumplimiento, y actitud activa y responsable ante ellos.

Ámbito de la expresión: conocer las fases de los procesos de producción y de la infraestructura necesaria para producciones de carácter personal, grupal o corporativo; trabajar de manera colaborativa en la elaboración de productos multimedia o multimodales; seleccionar mensajes significativos, apropiarse de ellos y transformarlos para producir nuevos significados; compartir y diseminar información, incrementando la visibilidad de los mensajes, y en interacción con comunidades más amplias; manejar la propia identidad online/offline y actitud responsable ante el control de datos privados; gestionar el concepto de autoría individual o colectiva, actitud responsable ante los derechos de propiedad intelectual; generar redes de colaboración y retroalimentarlas.

Ideología y valores Ámbito del análisis: descubrir la manera en que las representaciones mediáticas estructuran nuestra percepción de la realidad; evaluar la fiabilidad de las fuentes extrayendo conclusiones críticas; buscar, organizar, contrastar, priorizar y sintetizar informaciones; detectar intenciones o intereses que subyacen en las producciones corporativas y/o populares; actitud ética a la hora de descargar productos útiles para la consulta, la documentación o el visionado de entretenimiento; analizar las identidades virtuales individuales y colectivas, y detectar estereotipos; analizar críticamente los efectos de creación de opinión y de

homogeneización cultural; reconocer los procesos de identificación emocional con los personajes y las situaciones de las historias como potencial mecanismo de manipulación o como oportunidad para conocernos a nosotros mismos y abrirnos a otras experiencias; gestionar las propias emociones en la interacción con las pantallas, en función de la ideología y de los valores que se transmiten en ellas.

Ámbito de la expresión: aprovechar nuevas herramientas comunicativas para transmitir valores y contribuir a la mejora del entorno; elaborar productos y modificar los existentes para cuestionar valores o estereotipos presentes; aprovechar las herramientas del nuevo entorno comunicativo para comprometerse como ciudadanos y ciudadanas de manera responsable en la cultura y en la sociedad.

Estética

Ámbito del análisis: extraer placer de qué se comunica y cómo se comunica; reconocer una producción mediática que no se adecue a unas exigencias mínimas de calidad estética; relacionar las producciones mediáticas con otras manifestaciones artísticas detectando influencias mutuas; identificar categorías estéticas básicas como la innovación formal y temática, la originalidad, el estilo, las escuelas y tendencias.

Ámbito de la expresión: producir mensajes elementales que sean comprensibles y que contribuyan a incrementar los niveles personales o colectivos de creatividad, originalidad y sensibilidad; apropiarse y transformar producciones artísticas, potenciando la creatividad, la innovación, la experimentación y la sensibilidad estética.

[1] Kaplún, M (1998): Una pedagogía de la comunicación. Madrid. Ediciones de la Torre.

[2] Ferrés, J. y Pisticelli, A. (2012). La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar, 38, 75-82.

[3] Lema-Blanco, I., Rodríguez-Gómez, E. & Barranquero-Carretero, A. (2016). Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social. Revista Comunicar, 48, 91-99. Recuperado el 31/03/2020 de www.revistacomunicar.com/verpdf.php? numero=48&articulo=48-2016-09

Adrian Aguayo Llanos

Responsable de Comunicación en la Fundación Gestión y Participación Social. Máster en Comunicación y Educación en la Red. Trabajador Social. Coordinador del proyecto de prevención del ciberacoso y otros riesgos online Te pongo un reto: #RedesConCorazón.

FUENTE: http:// hablemosdegestion.org/2021/03/12/lacompetencia-mediatica-en-las-asociaciones-y -ong/

El matrimonio infantil y las uniones tempranas son un fenómeno complejo relacionado con desigualdades de género, pobreza, abandono escolar, violencia y embarazo adolescente. El matrimonio infantil pone en riesgo la vida y la salud de las niñas, además de limitar sus perspectivas futuras.

América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el

segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes.

Sin acciones e inversiones aceleradas, América Latina y el Caribe ocupará el segundo puesto más alto de matrimonio infantil y uniones tempranas para 2030.

y República Dominicana. Otros países se verán beneficiados de actividades regionales y se espera puedan incorporarse paulatinamente a la iniciativa.

Desde el 2017, ONU MUJERES, UNFPA y UNICEF están implementando conjuntamente un Programa Regional en América Latina y el Caribe para asegurar a estas niñas de hoy que serán adultas en 2030 oportunidades para su pleno desarrollo.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar acciones regionales y nacionales para prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas mediante la ampliación de opciones para las niñas y la promoción de la igualdad de género con medidas de educación, protección e inclusión social, así como acceso a servicios públicos clave. Asimismo, el programa promueve el diseño de políticas, programas y legislación orientada a poner fin a la práctica.

La iniciativa respalda las necesidades de las niñas casadas, y hace hincapié en llegar a las niñas más vulnerables, incluyendo a las de los hogares indígenas, rurales y de bajos ingresos.

La primera etapa incluye cinco países: Colombia, El Salvador, Guatemala, México

ByFlorencia Tuchin FUENTE: https://inncontext.net/288-una-decada-cuatro-ninas-y-adolescentes-estacasada-o-en-union-en-latinoamerica/

El Parlamento Cívico Ambiental es una iniciativa para la incidencia colectiva de organizaciones ambientales, bajo la dirección del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa .

El pasado 16 de diciembre en la Asamblea Legislativa, los nuevos integrantes del TERCER PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL se reunieron en la primera mesa de trabajo para conocerse e iniciar la construcción de una agenda común de trabajo para el año 2023 - 2025

Parte de las funciones del nuevo periodo del Parlamento es posibilitar una mejor incidencia política como consejeros y gestores de proyectos ambientales que en materia de política pública requiere el país.

Nuestra delegación de Parlamentarios esta integrada por los amigos Roger Mora Mora, Gerardo Barboza Mena, Rodrigo Hernández Jiménez y la amiga Carmen María Caballero Campos.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es una vulneración de derechos. No es un fenómeno aislado ni reciente, sino un fenómeno complejo y multidimensional que representa un problema social de salud pública y derechos humanos de gran magnitud que atraviesa a todas las sociedades.

La violencia es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, sexual, entre otras) e implica la existencia de jerarquíasreales o simbólicas-. Es una acción dañina, que implica la existencia de una desigualdad de poder entre quien ejerce la violencia y quien no puede defenderse o repelerla. Las violencias implican prácticas, relaciones y discursos que buscan dominar y someter a las niñas, niños y adolescentes aprovechándose de su vulnerabilidad por edad, dependencia de los adultos y fuerza física.

Las niñas y los niños sufren diferentes tipos de violencias, en cualquier etapa de su infancia o adolescencia, y en diversos entornos. A nivel global, se estima que uno de cada cuatro niños y niñas sufre violencia física, mientras que casi una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños es víctima de abuso sexual. Los datos provienen de un informe elaborado por Fundación Red por la Infancia y UNICEF Argentina.

A pesar de su magnitud, la violencia contra las niñas y niños suele permanecer oculta o sin ser reportada de manera efectiva a las instituciones y organismos encargados de prevenir y proteger sus derechos. Ello es así porque la violencia se encuentra en gran medida naturalizada y aún prevalecen una serie de obstácu-

los para hacerla visible, que se relacionan con el desconocimiento, miedo, sometimiento o sentimientos de culpa por parte de las propias víctimas y/o sus entornos, quienes no logran pedir ayuda o denunciar ante las autoridades correspondientes.

La violencia contra las chicas y chicos puede adoptar distintas formas y ocurrir en distintos escenarios. La violencia psicológica, física y el abuso sexual suceden principalmente en el ámbito del hogar o en entornos de confianza para las niñas, niños y adolescentes. Pero también existen nuevas modalidades en las que se ejerce a través del uso de la tecnología, como pueden ser las violencias digitales (grooming). Por otro lado, hay violencias que resultan manifestaciones extremas de discriminación y vulneración como la explotación sexual y la trata de personas, y violaciones de derechos por parte de agentes del propio Estado como la violencia institucional. Las niñas, niños y adolescentes pueden sufrir de manera simultánea más de un tipo de violencia. Por ejemplo, una víctima de explotación sexual puede ser sometida a través de la violencia física y psicológica.

Red por la Infancia, con apoyo de New Venture Fund (NVF) y Fundación IRSA, realizó una guía para periodistas para comunicar con perspectiva en niñez Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Si no se usan las palabras adecuadas para describir determinadas situaciones o no se tienen en cuenta algunas recomendaciones para el abordaje, los medios pueden aunque sin proponérselo convertirse en amplificadores de una mirada social que estigmatiza a las víctimas, refuerza el silencio y protege a los agresores. By Florencia Tuchin

FUENTE: https://inncontext.net/282-unaguia-para-comunicar-con-perspectiva-enninez-violencia-sexual-contra-ninas-ninos-yadolescentes/

Esta es nuestra sección, donde se publicaran recetas e información de la gastronomía costarricense y del mundo.

Tenés recetas o información que deseas compartir?

Envíalas a nuestro correo: fundacionlaberinto1977@gmail.com y te las publicamos

Almuercitos de repollo con carne molida envueltos en huevo en salsa de chile morrón

Ana Yancy Jiménez Garita Ciudad Quesada, San Carlos

Ingredientes

8 hojas de repollo agua una pizca de sal 3 huevos Relleno

½ kilo de carne molida ½ taza de cebolla picada ½ taza de chile dulce picado sal al gusto aceite chile morrón 1 chile dulce 1 taza de caldo de pollo

Preparación

Se blanquean las hojas de repollo en el agua hirviendo por unos minutos, cuando están listas, se sacan y se corta la cocción en agua fría.

Luego se escurren y se rellena con la carne molida, se les da la forma de una bolita, se pasa por los huevos batidos y la pizca de sal y se fríen. Se licúa el chile morrón con el caldo de pollo y sal al gusto, se agrega a los almuerzos de repollo.