MASTIVAC EL PODER ESTÁ EN TU MANO

La protección más efectiva para el control de la mamitis

Composición por dosis (5 ml): Antígenos inactivados de S. agalactiae cepa LO1 ≥1 PR; S. dysgalactiae cepa ATCC 43078 ≥1 PR; S. uberis cepa LO1 ≥1 PR; S. pyogenes cepa LO1 ≥1 PR; S. aureus cepa LO1 ≥1 PR; A. pyogenes cepa ATCC 9730 ≥1 P.R; E. coli cepa Bov-10 ≥1 PR; E. coli cepa Bov-14 ≥1 PR; E. coli cepa Bov-15 ≥1 P.R; E. coli cepa Suis-21 ≥1 PR; E. coli cepa J5 ATCC 43745 ≥1 PR. Indicaciones y especies de destino: Bovino (novillas y vacas). Para la inmunización activa frente a las mamitis clínicas y/o subclínicas producidas por S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, S. pyogenes, S. aureus, A. pyogenes y E. coli. Reducción de los signos clínicos de las mamitis clínicas producidas por S. dysgalactiae, S pyogenes, A. pyogenes y E. coli. Reducción del recuento de células somáticas en las mamitis subclínicas producidas por S. agalactiae, S. uberis y S. aureus Vía de administración: Subcutánea. Posología: 5 ml. Pauta de vacunación: Primovacunación: Administrar 2 dosis separadas 15 días. Novillas: Administrar 2 meses antes del primer parto. Vacas: Administrar en cualquier momento independientemente del estado fisiológico del animal. Revacunación: cada 6 meses. Contraindicaciones: Ninguna. Tiempo de espera: Cero días. Presentación: 20 ml y 100 ml. Con prescripción veterinaria. Titular: CZ Veterinaria S.A. Reg. Nº: 2990 ESP En caso de duda consulte a su veterinario

info@vetia.es (+34) 910 901 526 www.vetia.es

LA IMPORTANCIA DE INSPIRAR A LAS NUEVAS GENERACIONES

A principios de septiembre tuvo lugar en Madrid la XXXI edición del Congreso Mundial de Buiatría. Fue un éxito, no solo por la cantidad de veterinarios que tuvimos la oportunidad de asistir, sino también por el contenido científico y, por qué no decirlo, también por el contenido lúdico.

Fue una alegría coincidir con muchos compañeros de España y otros países, y poder comprobar con satisfacción que hay mucha gente joven que trabaja directa o indirectamente en el ámbito de la buiatría. Además, también hubo estudiantes de veterinaria cuya ilusión es trabajar en el mundo de las vacas que colaboraron activamente en el congreso.

Hay muchos veterinarios jóvenes ligados a la universidad, no solamente aquí sino también en el resto del mundo, realizando tareas de investigación, y esto, cómo no, es muy necesario.

En cambio, se echa en falta a nivel de campo jóvenes veterinarios a los que les interese trabajar con vacas y sospecho que pasa algo similar con los pequeños rumiantes.

Hay estudiantes de 4º y 5º de Veterinaria que tienen claro que se van a dedicar a pequeños animales (muchos de ellos concretan que quieren trabajar con animales exóticos), pero también hay muchos estudiantes que están perdidos a la hora de elegir su futuro.

Algunos nos comentan que no descartan dedicarse a los animales de producción, pero en ningún caso tienen claro que quieran dedicarse a trabajar con vacas, ovejas o cabras.

Es en esta etapa de la carrera cuando los estudiantes están receptivos a todo y una salida de prácticas en la facultad o una salida con un veterinario de campo les puede abrir la mente y, por supuesto, cambiarles el futuro por completo.

Es nuestra labor, tanto de los veterinarios que trabajamos activamente en el campo como los profesores de la facultad, motivar a las nuevas generaciones y transmitirles que es un área de trabajo apasionante y con multitud de salidas donde aún hay mucho trabajo por hacer.

Es cierto que la profesión veterinaria a veces es dura, pero se puede vivir muy dignamente de ella. Aun así, somos testigos de los problemas actuales a la hora de contratar a veterinarios por el simple hecho de que no hay gente que se quiera dedicar a la ganadería.

En estos momentos, el sector ganadero está sufriendo una falta de relevo generacional. Es justamente lo que les está pasando a muchos de nuestros clientes y coincide con lo que nos está pasando a los veterinarios.

DIRECCIÓN

TÉCNICA

Christian de la Fe Rodríguez Luis Miguel Jiménez Galán Vicente Jimeno Vinatea

REDACCIÓN

Daniela Morales Osmayra Cabrera

COLABORADORES

Carlos Ramón Romero Sala Fernando Laguna Fernando Bacha Gema Chacón

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Es por todo esto que tenemos una gran asignatura pendiente: hacer atractiva esta profesión tan necesaria.

Esto se debe hacer tanto desde la universidad como desde el campo con el fin de poder tener un relevo generacional. ¡Si no hay veterinarios, se verá comprometida la producción de alimentos!

Tel: +34 93 115 44 15 info@grupoagrinews.com www.rumiantes.com

Precio de suscripción anual: España 30 € Internacional 90 €

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE RUMIANTES

Depósito legal rumiNews B-8798-2019

ISSN (Revista impresa): 2696-8185

ISSN (Revista digital): 2696-8193

Revista trimestral

La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Noun Project / Freepik/Dreamstime/BioRender

CONTENIDOS

4

El arte de alimentar a las vacas de leche

Carlos R. Romero Sala

Coordinador del Programa de Eficiencia Productiva MID€S de Calidad Pascual

Una vaca bien alimentada se puede considerar una verdadera obra de arte fruto del trabajo de los auténticos artistas: ganaderos y técnicos.

¿Cómo elegir el lactoreemplazante ideal? 14

Alejandra Valentín

Product Manager Trouw Nutrition Spain Sales Ruminiant

22

Producción de metano y estrategias de mitigación basadas en la alimentación

Carlos Fernández

Catedrático de Universidad - Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, Universitat Politécnica de Valencia

En este artículo, se abordan las Estrategias Nutricionales de Mitigación de emisiones de metano en rumiantes.

32

“FENCOVIS®, Un paso más en la prevención de enfermedades del ganado vacuno”

Manuel Cerviño Asesor Técnico de Rumiantes de Boehringer Ingelheim Animal Health España

36

Tuberculosis Animal - El reto de controlar una infección compartida entre ungulados domésticos y silvestres

Eduardo Laguna1 , Saúl Jiménez-Ruiz1,2 , Pelayo Acevedo1 , Christian Gortázar1 , Carmen Ruiz1 , Patricia Barroso1,3 , Ignacio García-Bocanegra2,4 , María A. Risalde 4,5 , David Cano-Terriza2,4 , Débora Jiménez-Martín2 , Vidal Montoro1 , Mario Sebastián-Pardo1 , Ludovica Preite1 , César Herraiz1 y Joaquín Vicente1

1Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (UCLM-CSIC-JCCM)

2Departamento de Sanidad Animal, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades Emergentes ENZOEM, Universidad de Córdoba

3Departamento de Ciencias Veterinarias, Universidad de Turín

4CIBERINFEC, ISCIII - CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III

5Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades Emergentes ENZOEM, Universidad de Córdoba

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica y zoonósica causada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis que afecta a mamíferos domésticos y silvestres.

51

Agalaxia contagiosa en pequeños rumiantes: casuística y epidemiología

Cristina Baselga, Oihane Alzuguren y Gema Chacón EXOPOL S.L.

La agalaxia contagiosa ocasiona graves pérdidas económicas en rebaños positivos, siendo necesario instaurar un plan de control y erradicación.

Coccidiosis en rumiantesUna infección inevitable 60

Gutiérrez J., Blasco J.L. y Elvira L. Equipo Técnico Rumiantes MSD Animal Health

Viruela Ovina y Caprina - El resurgir de un viejo conocido 68

Christian de la Fe1 , Román Eliseo2 , Antonio Sánchez1 , Joaquín Amores1 y Juan Carlos Corrales1

1Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia. Campus Regional de Excelencia Internacional Mare Nostrum

2Servicios veterinarios, Piensos Nanta

La reciente declaración de brotes de viruela ovina en España hace indispensable conocer sus características epidemiológicas y signos clínicos para poder actuar con rapidez.

Boehringer Ingelheim Animal Health España: 50 años dejando huella 76

78

Longevidad funcional en la raza Latxa, un carácter de interés para el programa de mejora genética

Carolina Pineda Quiroga y Eva Ugarte

NEIKER-BRTA, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Campus Agroalimentario de Arkaute, Vitoria-Gasteiz

La longevidad es un carácter de interés para el programa de mejora genético de la raza Latxa, estando influenciada por factores de manejo y genéticos.

86

Entrevista a Fernando Freire - Situación actual del manejo reproductivo en el sector ovino

Fernando Freire Gerente de Assafe y Ovigen

Hablamos sobre la situación actual del sector ovino en materia de aplicación de las tecnologías de la reproducción.

Abordaje natural de la coccidiosis en ovino 92

Irene Cabeza Luna Responsable Técnica de Rumiantes, Tecnovit

rumiantes.com

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Arvet, Bioplagen, Boehringer Ingelheim, Elanco, Lidervet, MSD Animal Health, Qualivet, Tecnovit, Trouw Nutrition, Vetia y Zooallium.

EL ARTE DE VACAS DE LECHE

ALIMENTAR A LAS

Carlos R. Romero Sala Coordinador del Programa de Eficiencia Productiva MID€S de Calidad Pascual

Carlos R. Romero Sala Coordinador del Programa de Eficiencia Productiva MID€S de Calidad Pascual

“Alimentar a las vacas es el arte de dejar a su alcance una ración que permita preservar su estado sanitario, obteniendo una cantidad razonable de leche y terneros de la mejor calidad y de un modo rentable”.

plenamente vigente.

mismo resultado. Y todos sabemos que esto no sucede así.

Por eso es tan importante la labor de todos los implicados, ganaderos y técnicos, es decir, los artistas que consiguen que la multitud de factores que pueden influir en el potencial productivo de una ración no perjudiquen el resultado previsto.

Entre los factores capaces de alterar los resultados de una misma ración, encontramos la genética, las instalaciones, el comportamiento y salud de las vacas, el manejo de la ración, el manejo de las vacas… La lista es enorme y daría para otro artículo.

ESBOZANDO LA RACIÓN

Siguiendo con las definiciones, entendemos por ración al resultado de un cálculo en el que los nutrientes aportados por los alimentos disponibles deben de cubrir las necesidades de los animales a alimentar.

Suele decirse que hay 3 tipos de raciones, pero, por mi experiencia, yo diría que llegamos a encontrar hasta 5 raciones distintas para las vacas de una granja:

1) 2)

La que optimiza el programa de racionamiento, cubriendo las necesidades nutricionales de la vaca al mínimo coste.

La que entrega el nutricionista al ganadero: es una variación sobre la anterior en la que se redondean ciertos ingredientes o el técnico cambia ligeramente alguno de los componentes para sentirse más cómodo o seguro.

3) 4)

La que prepara el ganadero: los márgenes de error derivados del manejo de los carros mezcladores conllevan variaciones sobre el porcentaje de los distintos alimentos y serán más importantes cuanto menor sea su nivel de inclusión.

5)

La que digiere la vaca, existiendo varios factores que pueden provocar que nos encontremos alimento sin digerir en las heces.

Si la vaca descansa mal y no rumia lo suficiente, pueden quedar fracciones de fibra sin digerir.

La que come la vaca, que siempre intentará seleccionar aquel ingrediente que le resulta más apetecible y, en caso de conseguirlo, no estará comiendo lo que pretendían el técnico y el ganadero.

Exactamente al mismo resultado nos puede llevar una ración poco picada en la que haya una selección importante de ingredientes.

mala calidad microbiológica de los alimentos, incluida el agua, puede aumentar la incidencia de diarreas, por lo que existe una mayor pérdida de nutrientes por las heces.

mal procesado del silo de maíz o una molienda demasiado grosera de los cereales del pienso supondrán una pérdida mayor de almidones.

Presencia de alimento sin digerir en heces de vaca lechera.

Calcio

PERFILANDO LA RACIÓN IDEAL

El éxito de las tres últimas raciones depende exclusivamente del trabajo en la granja y se consigue mediante un adecuado manejo.

El manejo de la ración es el conjunto de prácticas que garantizan que la ración diseñada se parezca a la que prepara el ganadero y a la que come y digiere la vaca.

24h

Ello implica que el alimento debe estar preparado y servido las 24 horas del día de forma que la vaca pueda comer todo lo quiera y en el momento en que le apetezca.

Esto les llama poderosamente la atención y lanzan comentarios del tipo ¿y no se empachan?

La respuesta es sencilla: NO

Y es aquí, precisamente, donde encontramos un componente importante de la dimensión artística de alimentar a las vacas: una vaca debe comer siempre lo mismo a lo largo del día y en cualquier punto del pesebre donde tenga distribuida la ración sin que perjudique su estado sanitario

Si la vaca encuentra disponible toda la cantidad de ración que desea comer en cualquier momento, seguro que podrá expresar plenamente todo su potencial productivo, tanto en litros como en composición de sólidos.

Este objetivo es el que debe conseguir una de las labores más importantes que hay que implantar en la rutina de las granjas: el arrimado del alimento.

Afortunadamente, los técnicos contamos con herramientas, como el separador de partículas de la Universidad de Pensilvania, que nos ayudan a prevenir riesgos. Tanto en versión de 3 como de 4 bandejas, el separador de partículas nos da información muy valiosa sobre el nivel de picado y mezclado de la ración (Imagen 2).

OBJETIVOS CALIDAD DEL MEZCLADO:

Bandeja superior: >2% y <10%

Bandejas intermedias e inferior: <50%

Calidad del picado

La calidad del picado de la ración se mide a través de los valores medios de las distintas bandejas del separador de partículas.

BANDEJA SUPERIOR >10%

Si en la bandeja superior, que es donde se retienen las partículas de mayor tamaño, encontramos valores por encima del 10%, aumentará mucho la probabilidad de que una vaca seleccione la parte de la ración más picada, por lo que una vaca que acuda a comer a un mismo punto a lo largo del día, no encontrará la misma composición de nutrientes.

Imagen 2. Separador de partículas de 3 bandejas.

Calidad del mezclado

OBJETIVO CALIDAD DEL MEZCLADO Coeficiente de variación <3%

Si se toman 10 muestras a lo largo de todo el pasillo de alimentación, el coeficiente de variación, es decir, el cociente entre desviación típica y media, debe ser inferior al 3%.

Cuanto más bajo sea este valor, mayor será la garantía de que una vaca comerá lo mismo independientemente de si acude a comer al principio o al final del comedero, por muy largo que sea.

Este dato es un indicador de la calidad de mezclado de la ración.

De no presentar un valor adecuado, habrá que aumentar los minutos de mezclado en el carro una vez cargado y antes de distribuir el alimento a las vacas.

BANDEJAS INTERMEDIAS E INFERIOR <50%

En el resto de las bandejas, los valores dependerán de si se trabaja con la versión de 3 o 4 bandejas, pero, como norma general, sería conveniente que ninguna de ellas sobrepase el 50%.

BANDEJA SUPERIOR <2%

En el extremo opuesto, si el valor de la bandeja superior es inferior al 2%, el tiempo de rumia se puede ver comprometido por falta de fibra efectiva, aumentando el ritmo de paso por el tracto digestivo y provocando el escape de nutrientes sin digerir.

Los valores conseguidos se pueden mejorar cambiando el orden de llenado del carro o variando los minutos de picado antes de incorporar los alimentos húmedos.

Sistema de pesaje para vacas y terneros en movimiento

La báscula CIMA Control Cattle permite el pesaje de vacas y terneros en movimiento, sin tener que encerrarlos o detenerlos.

Selección de alimentos

Se puede comprobar si ha habido selección de alimentos por parte de la vaca si comparamos la media de las bandejas con las sobras de la ración.

Sería recomendable que, en ninguna de ellas, la diferencia en valor absoluto superara el 10%.

A diario, resulta muy válido comparar el aspecto de la ración distribuida con las sobras: cuanto más se parezcan, mejor habrá sido la preparación del alimento.

OBJETIVO SELECCIÓN ALIMENTOS Medias bandejas – Sobras de la ración = <10%

Peso a la entrada de los terneros. Curvas de crecimiento.

Peso a la carga para matadero.

Peso de la primera cubrición de las novillas.

Peso al parto. Variaciones de peso de las vacas.

Asociacion a identificación electronica, Crotales FDX i HDX by

Rango de peso entre 25 kg1.200 kg.

AL SERVICIO DE TU RENDIMIENTO

Equilibrio entre nutrientes

Una buena ración debe presentar un correcto equilibrio entre todos los nutrientes, es decir, agua, energía, proteína, fibra, minerales y vitaminas, para no interferir en la correcta reproducción de las vacas.

Entre los principales factores alimentarios que perjudican la reproducción podemos mencionar los siguientes:

Balance energético negativo severo en el postparto.

Exceso de proteína en la ración con resultados de urea en leche por encima de 300 ppm de manera sostenida.

Déficit de minerales o vitaminas, con especial atención al fósforo, zinc, cobre y vitamina E.

Presencia de zearalenona en la ración: si bien valores superiores a las 500 ppb serían críticos, es probable empezar a observar resultados negativos en los parámetros reproductivos a partir de 100 ppb.

Agua de bebida con niveles de nitratos por encima de 100 ppm.

Protección de la ubre

La alimentación de la vaca debe contribuir a que no se vea alterada la calidad higiénicosanitaria de su leche, expresada como el recuento de células somáticas.

Lograr este objetivo estará condicionado por determinadas prácticas que permitan mantener un sistema inmunitario fuerte, a la vez que se minimiza la entrada de patógenos por la ubre mediante el manejo de la ración:

Maximizar la ingesta a través de un Bienestar Animal adecuado, una buena calidad de los alimentos y una buena rutina de arrimado de la ración.

Lograr un correcto equilibrio entre todos los nutrientes, tanto en lactación como en preparto, donde se requiere un control del balance aniones-cationes de la dieta (DACD).

Asegurar la máxima calidad microbiológica de todos los ingredientes de la dieta, así como de la ración completa. Por supuesto, aquí incluimos la calidad del agua Distribución de la ración y programación de los arrimados para que las vacas encuentren atractivo acudir a los comederos tras el ordeño, retrasando al máximo el momento de tumbarse para conseguir el mayor grado posible de cierre de esfínteres.

Rentabilidad

Por último, una de las condiciones que debe cumplir la alimentación de las vacas, es que debe contribuir a la rentabilidad de la ganadería.

RENTABILIDAD

Costes Alimentación (60% costes totales) vs. Ingresos por leche vendida (85% ingresos totales)

El coste de la alimentación se encuentra muy próximo al 60% de los costes totales de una explotación de vacuno lechero. Desde el punto de vista aritmético, queda claro que es el principal coste.

En ningún caso debemos caer en la tentación de valorar el coste de la alimentación exclusivamente en base a lo barato que nos salga comprar el pienso. Lo importante es el coste al que podemos producir la leche.

El mayor avance se conseguirá si se compara el principal coste, la alimentación, con el mayor ingreso, la leche vendida, que viene a suponer algo más del 85% de los ingresos totales de una ganadería de vacuno de leche.

Esto lo lograremos a través del ISCA (Ingresos Sobre Costes de Alimentación), que corresponde al dinero que genera cada vaca por la venta de su leche después de haberse pagado el alimento.

ICSA Ingresos por leche vendida – Costes alimentación

Resulta muy conveniente que cada ganadero siga la evolución mensual del ISCA en su negocio. Pero la perspectiva de la comparación con otras granjas también resulta muy interesante.

Según los datos del Programa de Eficiencia Productiva MID€S, el ISCA entre julio de 2021 y junio de 2022 fue de 5,9 + 1,1 € por vaca y día, subiendo a 7,2 + 1,6 € por vaca y día durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2022.

En conclusión, las claves para mejorar los resultados de la alimentación de nuestras vacas pasan por asegurar agua de calidad y en cantidad, trabajar con alimentos de calidad, minimizar las pérdidas, usar raciones equilibradas, proporcionar un adecuado Bienestar Animal y un correcto control de todos los procesos, contando con la ayuda de técnicos que sean capaces de generar confianza al ganadero.

El ISCA obtenido debería contribuir a cubrir el resto de costes de la granja y a la obtención de un beneficio por la actividad.

Está claro que una vaca bien alimentada se puede considerar una verdadera obra de arte fruto del trabajo de los auténticos artistas: ganaderos y técnicos.

El arte de alimentar a las vacas de leche DESCÁRGALO EN PDF

¿CÓMO E LEGIR EL

IDEAL? LACTORE E MPLAZANTE

Alejandra Valentín Product Manager Trouw Nutrition Spain Sales Ruminiant

En los últimos años se ha visto una tendencia creciente a la atención que se muestra a la recría y a su cuidado en las ganaderías. Un acierto sin duda, ya que supone asegurar el futuro de nuestra explotación.

IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN METABÓLICA

Las primeras semanas de vida de la recría tienen un gran impacto, no solo en el desarrollo de las terneras hasta el destete, sino durante toda la vida del animal. Es lo que se conoce como programación metabólica.

Srinivansan et al. (2002) define la programación metabólica como “adaptación temprana a un estímulo o estrés nutricional que cambia permanentemente la fisiología del organismo y su metabolismo, y continúa expresándose incluso en ausencia del estímulo/estrés que lo inició”, lo que implica que el desarrollo externo e interno de las terneras afecta al rendimiento productivo, fertilidad y longevidad en su fase adulta.

Como vemos, no solo la genética es clave para tener las mejores vacas, sino que la forma en la que potenciemos esa genética a través de la programación metabólica de la recría es también de vital importancia.

Fenotipo = G enotipo + A mbiente

Figura 1. El fenotipo, lo que el animal expresa, es resultado del genotipo, su ADN predeterminado y cómo este es afectado por el ambiente.

Junto con el encalostrado y el manejo, la nutrición de nuestras terneras es uno de los parámetros que más puede afectar, de manera positiva o negativa, a esa programación metabólica.

Una alimentación de excelente calidad y cantidad hasta, al menos, las 6 primeras semanas de vida, resulta en una programación metabólica positiva, con efectos beneficiosos en la gestión del metabolismo energético, lo que tiene resultados visibles con mejora de1,2,3:

La producción

La fertilidad

La capacidad de superación de los periodos de transición con éxito

En estas primeras 6 semanas de vida, el principal sustento de una ternera es la leche Durante la fase de pre-rumiante, los sólidos de la leche o su sustituto son digeridos en el abomaso y el intestino.

La gotera esofágica se cierra permitiendo la entrada directa del alimento del esófago al abomaso sin pasar por el rumen1.

LAS CLAVES DE UNA LACTANCIA ÓPTIMA

La recomendación sobre la cantidad de leche por día que deben tomar las terneras y la duración de la lactancia ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos años.

Los planos elevados de alimentación se han impuesto frente a la alimentación restringida a la que estaban sometidos los animales hasta ahora.

Este tipo de alimentación, que suministra más litros por día por ternera, es lo que las madres de forma natural harían con la recría, contribuyendo a activar la programación metabólica positiva.

De otra forma, mandaríamos a nuestras terneras un mensaje de restricción en cuanto a su desarrollo:

“Afuera no hay para comer, no desarrolléis todo vuestro potencial, porque no tendréis el alimento suficiente para poder mostrarlo”.

Si después a esos animales les exigimos un alto rendimiento, lo harán a expensas de su salud, y esto reducirá considerablemente la vida media de nuestras vacas.

EsófagoHemos pasado de dar aproximadamente el 10% del PV a dar el 20%, pero ¿es suficiente con únicamente aumentar la cantidad de litros que estábamos dando?

La respuesta es que NO. Es importante dar otro paso más en calidad, ya que conforme aumenta la cantidad de litros, la calidad del lactoreemplazante es incluso más importante. La pregunta es,

¿Cómo saber qué lactoreemplazante elegir?

Hasta ahora, la principal vara de medir que se ha utilizado para valorar la calidad de un lactoreemplazante ha sido el porcentaje de leche descremada que contiene.

La leche descremada es una materia prima que suele ser de buena calidad y nos asegura que un gran porcentaje del producto final lo sea. Sin embargo, solo una parte. ¿Qué hay del porcentaje restante del producto? En algunos casos puede ser más del 50% y es algo que no se está valorando de forma general.

Para valorar de una manera más rigurosa la calidad de los lactoreemplazantes, debemos evaluarlos a tres niveles:

Valor nutricional

El perfil de nutrientes del sustituto lácteo es lo que aparece en la etiqueta para indicarnos la cantidad (normalmente expresado en % o mg/kg) de los diferentes nutrientes, como proteína, grasa, fibra, etc. que contienen los lactoreemplazantes para cumplir con las necesidades de crecimiento y desarrollo de los animales.

En lo que respecta al perfil nutricional, si bien podemos encontrar diferencias entre lactoreemplazantes, no es tan determinante a la hora de valorarlo.

Un punto de partida para comenzar la valoración pueda ser la aparición de fibra en la etiqueta.

De por sí, la leche no tiene fibra, por lo que no es necesaria para alcanzar los niveles deseados de requerimientos. Si en la etiqueta aparece algo más de un 0,1% de fibra bruta, significa que se están utilizando materias primas que no son de origen lácteo, y esto, como veremos, puede acarrear patologías digestivas.

Valor nutricional

Origen y calidad de las materias primas

Origen y calidad de las materias primas

No solo es importante alcanzar los valores nutricionales deseados para el óptimo desarrollo, sino que la forma en la que aportamos los nutrientes tiene incluso mayor relevancia.

Dependiendo de las materias primas que utilicemos, la calidad y los procesos de control de estas, cambiaremos la digestibilidad y la capacidad que tiene el animal de aprovechar un nutriente.

Proceso de fabricaciónEs aquí donde radica una de las grandes diferencias entre los diferentes tipos de lactoreemplazantes.

Lo primero que hay que entender es de dónde vienen las principales materias primas que se utilizan para la fabricación de un lacto-reemplazante (Figura 2).

A continuación, veremos los principales nutrientes que debemos tener en cuenta y cuáles son sus fuentes.

PROTEÍNA

Los valores de proteína son muy importantes para el desarrollo de nuestras terneras.

La calidad de la proteína está condicionada por su digestibilidad y perfil de aminoácidos, que viene impuesta por la fuente que la aporta y que variará con la edad del animal.

Figura 2. Composición de la leche y procedencia de algunas de las materias primas que se obtienen de esta para la elaboración de lactoreemplazantes.

Del total de la leche natural, solo un 13%, aproximadamente, es materia seca.

FABRICACIÓN DE MANTEQUILLA

Si la materia seca se descrema para la fabricación de mantequilla, se obtiene un producto denominado leche descremada

Esta leche descremada, secada por un proceso de spray, es lo que se utiliza para darle el nombre al porcentaje de la leche

Si se utiliza en un 50% en el producto, se llama “leche del 50”, si se utiliza en un 30%, se llama “leche del 30” y así sucesivamente.

FABRICACIÓN DE QUESO

Si los sólidos iniciales se destinan a la fabricación de queso, se utiliza tanto la grasa como la principal fuente de proteína de la leche, la caseína, obteniéndose suero lácteo, que es la base principal de las llamadas “leches 0”.

En el caso concreto de los animales jóvenes, es importante si esta fuente es láctea o no, ya que estamos hablando de animales que, durante esta fase, están genéticamente adaptados para aprovechar al máximo los nutrientes que vienen de la leche.

Existen diferentes fuentes lácteas que nos pueden ayudar a aportar la proteína láctea que el animal necesita. Las principales son (Tabla 1):

Leche descremada Lactosueros Sueros deslactosados Leche mazada

LECHE DESCREMADA

La leche descremada, resultante de retirar la parte grasa al sólido de la leche, tiene como principal fuente proteica la caseína que resulta fundamental para la formación del coágulo en el abomaso.

LACTOSUEROS Y SUEROS DESLACTOSADOS

En los sueros, resultantes de la elaboración del queso, la principal fuente proteica no es caseína, sino proteínas globulares. Estos sueros, pueden mantener la lactosa o no.

Proteína (%) Caseína (%) Proteínas globulares (%) Fibra Digestibilidad

LECHE MAZADA

Otro tipo de aporte proteico lácteo podría ser la leche mazada, un subproducto del proceso de transformación de mantequilla. Sin embargo, al ser un subproducto, su composición es muy variable y no es recomendable su uso en grandes cantidades.

Coagulación

Leche descremada 36 80 20 - 96 Sí

Lactosuero 12 - 100 - 93 No

Lactosuero proteico concentrado 35 - 100 - 93 No

Leche mazada Variable Variable Variable - Variable No

Concentrado de proteína soja 67 - - 3,5 65 No

Concentrado de proteína de guisante 50 - - 3,5 60 No

Las fuentes vegetales disponibles para aumentar los niveles proteicos en los lactoreemplazantes no son recomendables dado que la capacidad para digerir este tipo de proteínas no está del todo desarrollada en el animal, lo que puede conducir a un exceso de proteína en el tracto digestivo provocando diarreas1

¿Cómo saber si se han usado materias primas vegetales para añadir proteína?

Además de encontrarse en los análisis de lactoreemplazantes, en ocasiones puede deducirse de la etiqueta si esta presenta más de un 0,1% de fibra bruta.

Tabla 1. Características de las materias primas de los lactoreemplazantes.

El valor añadido de la leche descremada: la coagulación

La fuente de proteína tiene impacto en el lugar de digestión del lactoreemplazante

En el caso de animales jóvenes, la presencia de leche descremada es muy interesante por el aporte de proteína en forma de caseína, ya que es imprescindible para la formación del coágulo en el abomaso.

La fracción grasa de la leche formará parte de este coágulo, pero las proteínas del suero, la lactosa y las vitaminas y minerales solubles serán liberados lentamente a la porción líquida (suero) a medida que se contraiga.

Los componentes solubles pasan al intestino delgado dentro de las 2-3 primeras horas tras la toma, mientras que la proteína y la grasa inician su digestión más lenta en el abomaso.

Esto facilita, en gran medida, la digestión total del lactoreemplazante de forma paulatina para que se produzca una buena absorción de nutrientes debido a que disminuye la velocidad de paso por el tracto digestivo, evitando así el exceso de proteína y lípidos no digeridos en intestino que puedan provocar patologías digestivas.

20% leche descremada spray

Aunque, la presencia de leche descremada spray es fundamental en la digestión y salud de las primeras edades por su aporte de la caseína, un 20% de leche descremada spray aporta la suficiente cantidad de caseína para que ocurra esta coagulación.

Un lactoreemplazante sin contenido de leche descremada spray y, por ende, sin contenido en caseína, que no coagulará en el abomaso, no tiene por qué ser un problema para las terneras.

Siempre y cuando se aporte proteína de una fuente láctea y las materias primas que se utilicen presenten una alta digestibilidad, se producirá una buena digestión y absorción de la mayor parte de los nutrientes en abomaso e intestino delgado sin que lleguen a intestino grueso donde sí serían causa de patología digestiva.

La digestibilidad de la grasa viene marcada por:

La longitud y el grado de saturación de los ácidos grasos (perfil idóneo el que aparece en aceites de coco, palma y colza).

El tamaño del glóbulo graso, que debe ser lo más reducido posible.

El tamaño del glóbulo es más importante que el perfil de ácidos grasos, ya que interfiere no solo en el proceso de digestión, sino también en la apetecibilidad, enranciamiento y homogenización del sustituto lácteo.

GRASA

Esto también está evolucionando y cada vez más podemos encontrar sustitutos lácteos más parecidos a la leche de las madres.

El aporte energético de los lactoreemplazantes en forma de grasa es uno de los condicionantes más importantes de la nutrición de las terneras. Por tanto, si el contenido en proteína en la dieta es similar a la leche de la madre y de buena calidad, la grasa es el componente que más importancia puede dar al lactoreemplazante.

Proceso de fabricación

Para conseguir todos estos beneficios, es muy importante seguir un proceso de fabricación y un método de incorporación exclusivos. La grasa es la principal fuente de energía para el animal en las primeras edades. Si volvemos a fijarnos en la naturaleza, la leche entera de las madres contiene mayor cantidad de grasa que de proteína. Sin embargo, no es lo común en los lactoreemplazantes, que suelen aportar mayor porcentaje de proteína que de grasa y más lactosa que la leche entera de las madres.

El proceso de fabricación de los lactoreemplazantes es el tercer factor diferenciador en lo que a la calidad del proceso en sí se refiere, pero, sobre todo, en la calidad de la homogeneización del producto. En este punto, interfieren sobre todo dos factores:

1) 2)

El tamaño del glóbulo graso

El tipo de mezclado (si se hace con materias primas en líquido o en seco)

En la Figura 3 se muestra cómo se vería un sustituto lácteo en el que no se ha reducido el tamaño graso y que se encuentra sin homogeneizar.

PROTEÍNA LACTOSA

Figura 3. Lactoreemplazante sin homogeneizar.

LÍQUIDO

Si esta grasa, de unas 20 micras, se reduce a 2 micras, se obtiene un tamaño de grasa que es más parecido al tamaño de las diferentes partículas que la rodean y, por tanto, se consigue una mayor homogeneidad en el producto.

En cambio, sin este proceso de homogeneización, una vez formado el producto, la grasa quedaría rodeando a la proteína, impidiendo su correcta asimilación.

Figura 5. Imagen real de un lactoreemplazante sin homogeneizar visto al microscopio.

Este proceso de homogeneización conlleva a una serie de ventajas que se resumen en la Tabla 2:

Vía seca (sin homogeneizar) Vía húmeda (homogeneizada)

Peor capacidad de dilución

Mejor solubilidad del lactoreemplazante

Mayor riesgo de oxidación (grasa libre) Mayor estabilidad del producto

Peor aprovechamiento de nutrientes

Mejor digestibilidad y palatabilidad

Tabla 2. Ventajas del proceso de homogeneización de la grasa (vía húmeda) durante la fabricación del lactoreemplazante con respecto a ausencia de homogeneización (vía seca).

La recría es un pilar fundamental en el futuro de nuestra ganadería. Es por ello de suma importancia dedicarle la mayor atención y elegir una nutrición de calidad que acompañe a nuestros animales, dándonos beneficios no solo en términos de rendimiento animal, sino también económicos.

ACCEDER A BIBLIOGRAFÍA

Figura 4. Proceso de homogeneización de las partículas de grasa del lactoreemplazante.

PRODUCCIÓN DE METANO Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN BASADAS EN LA ALIMENTACIÓN

Carlos Fernández Catedrático de Universidad Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, Universitat Politécnica de Valencia

El metano (CH4) entérico producido por los rumiantes es responsable de, aproximadamente, el 6% de las emisiones antropogénicas globales de gases de efecto invernadero.

El CH4 tiene una vida útil mucho más corta (8,6 años, Muller y Muller, 2017 ) que el CO2 en la atmósfera, lo que lo convierte en un objetivo de mejora a corto plazo en la reducción del calentamiento global.

Eeste artículo, se abordan las Estrategias Nutricionales de Mitigación de emisiones de CH 4

CH4

La manipulación dietética puede ser un camino de mitigación de CH 4 muy eficaz,existiendo ya muchas revisiones exhaustivas (Beauchemin et al., 2009; Hristov et al., 2013; Knapp et al., 2014; Beauchemin et al., 2020).

La eficiencia de la mitigación de CH 4 con una dieta en particular dependerá de los siguientes factores y sus interacciones:

Sus efectos sobre el flujo de H 2 en el rumen y su concentración

La comunidad microbiana

Las vías de fermentación

El tiempo de permanencia del alimento en el rumen

ESTRATEGIAS NUTRICIONALES DE MITIGACIÓN DE EMISIONES DE CH 4

» LÍPIDOS

Numerosos estudios han demostrado que, suplementando las dietas con niveles bajos de lípidos (<4% de la materia seca ingerida), se puede reducir la producción de CH4 hasta en un 20% , aunque los resultados son variables.

Al mismo tiempo, se aumenta la densidad energética de las dietas y se mejora la productividad animal en algunos casos.

Los resultados de un metaanálisis indican una disminución de las emisiones de CH4 (g/dia) del 1% al 5% por cada 10 g de grasa/kg de materia seca (Grainger y Beauchemin, 2011; Patra, 2013), con ácidos grasos de cadena media (C12:0, C14), siendo el efecto incluso mayor en el caso de los ácidos grasos poliinsaturados (Patra, 2013).

Los lípidos de la dieta inhiben la metanogénesis al reemplazar la materia orgánica fermentable en el rumen a través de la biohidrogenación de ácidos grasos insaturados, disminuyendo así la proporción de bacterias metanógenas y protozoos ruminales (Patra, 2013).

La biohidrogenación puede proporcionar una alternativa de captación de [H] en el rumen para competir con la metanogénesis, pero es cuantitativamente pequeño (1% a 2% de [H] usado para esta reacción; Nagaraja et al., 1997 ), aunque sería potencialmente mayor si se inhibe la metanogénesis.

mitigación basadas

Sin embargo, la suplementación con lípidos es costosa y puede disminuir la digestibilidad de la fibra y la ingestión de materia seca. Además, inhiben la fermentación ruminal y reducen la síntesis de grasa de la leche (Grainger y Beauchemin, 2011; Patra, 2013).

A pesar de que es posible implementar la suplementación con lípidos en las granjas comerciales, en general, tiene un impacto bajo-moderado en la mitigación de CH4 debido al coste y los posibles efectos negativos sobre la producción animal y la calidad del producto.

» CONCENTRADOS

En comparación con las dietas a base de forrajes, las dietas basadas en concentrados están asociadas con una menor producción de CH 4 porque la fermentación del almidón en el concentrado da como resultado más propionato y butirato que la celulosa en el forraje y, por lo tanto, compite con la metanogénesis por el [H].

El almidón tiene una tasa de digestión y fermentación más rápida que la celulosa (Wang et al., 2014).

La ingesta de altas cantidades de almidón puede disminuir el pH ruminal, lo que inhibe el crecimiento de bacterias metanógenas, pero también puede reducir la digestibilidad de la fibra y aumentar el riesgo de acidosis.

Si bien, la alimentación con dietas con mayor proporción de almidón puede mejorar el rendimiento animal y disminuir la producción de CH4 , su potencial como una estrategia de mitigación de CH4 es baja, ya que la posibilidad global de aumentar la alimentación concentrada en rumiantes es limitada.

Además, las dietas a base de cereales ignoran la importancia de los rumiantes en la conversión de alimentos fibrosos, no aptos para consumo humano, en fuentes de proteínas de alta calidad (como leche y carne).

Habría que ser conscientes de que el aumento de concentrados en las raciones provocaría cambios globales en las emisiones de gases efecto invernadero, ya que se necesitaría incrementar el uso de tierra para poder producir concentrado adicional, siendo éste un aspecto que debería estudiarse con un análisis del ciclo de vida.

Forrajes

Dado que los rumiantes consumen forrajes, se necesitan estrategias para mitigar la producción de CH4, especialmente si tenemos en cuenta que el pastoreo es responsable del 75% de las emisiones mundiales de CH4 de los rumiantes (FAO, 1999).

Algunas de las emisiones de CH4 de los rumiantes en pastoreo puede compensarse mejorando las reservas de carbono del suelo, ya que el pasto elimina CO2 de la atmósfera (Guyader et al., 2016b).

Además, los sistemas de pastoreo bien gestionados pueden reducir la necesidad de usar fertilizantes sintéticos a través de un uso más eficaz del estiércol y mediante la utilización de plantas fijadoras de nitrógeno, lo que contribuiría también a disminuir las emisiones de N2O.

Los sistemas de producción de rumiantes basados en forrajes también proporcionan otros beneficios ecológicos: Conservación de la biodiversidad

Mejora de las propiedades del suelo y de la calidad del agua Creación de un hábitat para la vida silvestre (Guyader et al., 2016b)

La mitigación del CH4 en las dietas a base de forrajes se puede lograr, hasta cierto punto, mejorando la calidad y disponibilidad del forraje mediante:

El manejo del pastoreo

La recolección y uso de especies forrajeras de alta digestibilidad

El uso de plantas ricas en taninos condensados

El almacenamiento óptimo de forrajes para conservar los nutrientes digestibles

El uso de forrajes de alta calidad redunda en una mayor proporción de carbohidratos no fibrosos respecto a la fibra neutro detergente (FND) que, a su vez, estará menos lignificada, lo que promueve la degradación de la materia orgánica en el rumen.

El consumo de forrajes incrementa la disponibilidad de [H] para la metanogénesis y la producción absoluta de CH4 aumentará.

No obstante, los forrajes de alta calidad también favorecen una mayor ingestión de materia seca, lo que se asocia con una mayor productividad y tasa de paso a través del rumen, lo que se traduce en una disminución en la producción de CH4/g de materia seca ingerida.

En resumen, el efecto neto de la calidad del forraje sobre las emisiones diarias de CH4 es variable, pero mejorando la calidad del forraje se disminuirá la intensidad en la emisión de CH4 y, como resultado, se incrementará la productividad del animal.

Inhibidores químicos

La búsqueda de compuestos que disminuyan la producción de CH4 en la alimentación de los rumiantes es un área importante de investigación.

Además de la reducción de las emisiones de CH 4 , la investigación en este área teóricamente podría conducir a mejorar la eficiencia productiva mediante la redirección de [H] desde CH 4 hacia compuestos, como propionato o acetato, que pueden ser utilizados por el animal (Janssen, 2010; Ungerfeld, 2013).

El enfoque más habitual ha sido el uso de compuestos que inhiben la metanogénesis. Estos compuestos deben reducir las emisiones sin provocar efectos tóxicos para los animales, los seres humanos y el medio ambiente.

Con el objetivo de que sean utilizados por los productores, deberían ser de bajo coste, aumentando la productividad y rentabilidad.

Algunos investigadores (Liu et al., 2011; Veneman et al., 2016; Henderson et al., 2018) consideran que el uso de inhibidores sintetizados químicamente es una de las estrategias más prometedoras para reducir las emisiones de CH 4 de los rumiantes.

La mayoría de los inhibidores evaluados se pueden clasificar como análogos de CH4 o análogos de metil-coenzima M , un cofactor implicado en la transferencia de metilo durante la metanogénesis.

Algunos inhibidores que se han evaluado in vivo son la tricloroacetamida, hemiacetal de cloral y almidón, hidrato de cloral, 9, 10-antraquinona, nitroetano, 3-nitrooxipropanol y cloroformo (Ungerfeld, 2018).

Algunos inhibidores son tóxicos, causan efectos secundarios indeseables o solo disminuyen la metanogénesis transitoriamente. No obstante, su estudio ha generado conocimiento en torno a las consecuencias de inhibir la metanogénesis en el rumen.

El 3-nitrooxipropanol es un inhibidor del CH4 interesante que está en periodo experimental.

Se ha observado una disminución constante en la producción de CH 4 (20-40%) según el tipo de animal, la composición de la dieta, dosis y método de suplementación de 3-nitrooxipropanol (Hristov et al., 2015; Dijkstra et al., 2018; Vyas et al., 2018).

No se han observado efectos negativos sobre la digestibilidad de la dieta (Romero-Perez et al., 2014) manteniéndose la disminución de la producción de CH4 durante varios meses en vacas lecheras en lactación (25-32%, estudio de 12 semanas; Hristov et al., 2015) y en vacuno de carne en crecimiento (dieta rica en forrajes durante 105 días, 37% de disminución; alto contenido de cereales dieta durante 105 días, 42% de disminución; Vyas et al., 2018).

Sin embargo, un estudio de McGinn et al. (2019) sugiere que se puede producir una adaptación a los inhibidores a lo largo del tiempo, por lo que es un área de investigación que necesita ser desarrollada.

Características del 3-nitrooxipropanol

Dosis efectiva relativamente baja (1-2 g/ día)

Alta especificidad hacia los metanógenos Degradación en el rumen a concentraciones muy bajas de nitrato, nitrito y 1,3-propanodiol Residuos en leche y carne mínimos o inexistentes Riesgo supuestamente bajo (Thiel et al., 2019a y 2019b)

No obstante, aún hay que esperar a que el compuesto sea aprobado por las autoridades reguladoras.

Algas

Las algas se pueden clasificar según su: Tamaño (micro o macro) Pigmentación (verde, rojo o marrón) Hábitat (agua dulce o salada)

Algunos tipos de algas concentran florotaninos y bromoformas, compuestos halogenados que inhiben a la cobamamida durante la metanogénesis.

Machado et al. (2014) examinaron 20 especies de macroalgas marinas tropicales in vitro y concluyeron que Dictyota (alga marrón) y Asparagopsis (alga roja) tenían el mayor potencial para disminuir la producción de CH4 .

Kinley y col. (2016) mostraron in vitro que Asparagopsis taxiformis suplementado con 20 g/kg de forraje eliminaba casi por completo la producción de CH que se produjeran efectos negativos sobre la digestibilidad del forraje.

Recientemente, Li et al. (2018) que dietas suplementadas con hasta un 3% de A. taxiformis en ovejas disminuyen la producción de CH un 80% con la dosis máxima ocasionar cambios en la ganancia de masa corporal.

Para que las algas sean adoptadas por los productores, la disminución de la metanogénesis tendría que ser persistente y sin los efectos secundarios negativos (las macroalgas que contienen bromoformo son tóxicas para el medio ambiente).

Por tanto, es necesario evaluar el ciclo de vida para examinar las emisiones de CO2 procedentes de la producción, recolección, secado y transporte de algas para así garantizar que no contrarresten su potencial de disminución de las

Sumideros alternativos [H]

El nitrato es un aceptor competitivo que usa [H] a expensas de la metanogénesis durante su reducción a nitrito y, posteriormente, amoniaco en el rumen.

Además, tiene efectos tóxicos directos sobre las bacterias metanógenas a través de su reducción intermedia a nitrito (Lee y Beauchemin, 2014).

En teoría, la reducción de 1 mol (62 g) de nitrato a amoníaco en el rumen debería reducir la producción de CH4 en 1 mol (16 g).

Sin embargo, este potencial nunca se alcanza en los estudios de alimentación porque el nitrato y el nitrito pueden ser absorbidos o expulsados del rumen, aumentando el riesgo de toxicidad . Además, el nitrito puede ser metabolizado hasta dar N2O, otro potente gas de efecto invernadero.

Varios estudios de alimentación han examinado los efectos a corto y largo plazo de la suplementación de las dietas con nitratos (principalmente, nitrato de calcio).

En estudios que duraron varios meses, la inclusión de nitrato (≈20 g/kg de MS) redujo la producción de CH4 en un 12% en ganado de carne (Lee et al., 2017) y un 16% en vacas lecheras (van Zijderveld et al., 2011).

El nitrato es una fuente de nitrógeno (N) no proteico que puede aportar el N necesario a los microorganismos del rumen, siendo beneficioso en dietas bajas en proteínas. No obstante, la adición de nitrato a una dieta con un contenido suficiente de N resultaría en un aumento de N emitido al medio ambiente.

La incorporación de nitrato en las dietas de los animales aumenta ligeramente los residuos de nitrato en los tejidos (Doreau et al., 2018) y en leche (Guyader et al., 2016a), pero los niveles son muy bajos y no se consideran perjudiciales para la salud humana.

El aumento de las concentraciones de nitrato en el rumen hace que aumenten los niveles de nitrato, causando intoxicación por nitratos en los animales.

A pesar de que el riesgo de intoxicación puede reducirse mediante la adaptación gradual de animales (Lee y Beauchemin, 2014), los suplementos de nitrato no están aprobados para el ganado en muchos países (EE. UU., Canadá).

En general, el coste del nitrato de calcio en relación al de la urea (más del doble) y los posibles riesgos para la seguridad pública son los principales impedimentos para el uso de nitrato para la mitigación del CH4

Fitocompuestos

Actualmente, se están investigando los compuestos vegetales secundarios como aceites esenciales, taninos, saponinas, flavonoides y compuestos organosulforados por sus propiedades anti-metanogénicas.

Uno de los estudios más completos en relación a este tipo de compuestos es el proyecto de la UE "Rumen-up" que evaluó 500 plantas y extractos de plantas por sus efectos sobre fermentación in vitro, identificando al menos 25 compuestos con valor potencial como aditivos para piensos.

Numerosos aceites esenciales (por ejemplo, derivados del ajo, tomillo, eucalipto, orégano, canela y ruibarbo) han demostrado tener capacidad para disminuir la producción de CH4 in vitro, pero muy pocos han demostrado tener efectos antimetanogénicos a largo plazo in vivo (Cobellis et al., 2016).

Los compuestos organosulfurados, aliina, dialilsulfuros y alicina, presentes en el aceite de ajo, parecen ser eficaces en la disminución de CH4 in vitro. Por tanto, sus efectos deberían evaluarse en futuros estudios con animales.

Los taninos condensados e hidrolizables también han demostrado ser prometedores para la mitigación del CH4 . Los taninos son compuestos polifenólicos presentes en diversas plantas, con afinidad para unirse a proteínas y otros compuestos.

La producción de CH4 en respuesta a la suplementación con taninos es muy variable dependiendo de la fuente, tipo y peso molecular de los taninos, y la comunidad metanogénica presente en el animal.

Un metaanálisis de 30 experimentos in vitro e in vivo demostraron que niveles crecientes de taninos disminuían la producción de CH4 en relación a la materia orgánica digestible (Jayanegara et al., 2012).

Los estudios in vitro predijeron las respuestas in vivo hasta un nivel de 100 g de taninos/kg materia seca. a.

Un metaanálisis con estudios in vivo reveló una disminución de 0,109 L CH4/kg materia seca ingerida por g de tanino y kg materia seca ingerida. Sin embargo, una limitación importante de los taninos es que a bajas concentraciones (<20 g/kg materia seca ingerida), típico de muchos forrajes y piensos suplementarios, las respuestas hacia las emisiones de CH4 son muy variables.

Además, parte de la disminución de CH 4 debida a los taninos puede deberse a una disminución concomitante en la materia seca ingerida y digestibilidad de los nutrientes.

El uso de taninos como estrategia potencial de mitigación del CH4 requiere una mayor investigación para identificar los tipos y dosis de taninos que reducen el CH4 sin efectos adversos sobre el rendimiento animal.

El empleo de forrajes que contienen taninos es particularmente relevante para el pastoreo del ganado rumiante, ya que muchas leguminosas forrajeras contienen taninos

Se ha demostrado que los taninos ayudan en el control de parásitos gastrointestinales (Min y Hart, 2003) y, además, pueden mejorar la utilización de N (Jayanegara et al., 2012).

Estudiar las comunidades de arqueas y realizar más estudios in vivo con diferentes estrategias nutricionales durante periodos suficientemente largos de tiempo será clave en la toma de decisiones futuras respecto a la mitigación de la producción de CH4 por los rumiantes.

Los productores necesitan estrategias rentables para reducir las emisiones que además permitan satisfacer la demanda por parte de los consumidores de alimentos de alta calidad, seguros, asequibles y producidos a partir de animales sanos.

Producción de metano y estrategias de mitigación basadas en la alimentación

DESCÁRGALO EN PDF

“FENCOVIS®, UN PASO MÁS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL GANADO

VACUNO"

ENTREVISTA CON MANUEL CERVIÑO

ASESOR TÉCNICO DE RUMIANTES

Boehringer Ingelheim presenta Fencovis®, una nueva vacuna frente a la diarrea neonatal de los terneros, la primera en el mercado europeo diseñada para PREVENIR la diarrea neonatal de los terneros causada por E. coli y Rotavirus bovino, además de para reducir la gravedad de la diarrea neonatal producida por Coronavirus bovino1.

Ante este lanzamiento, Manuel Cerviño, asesor técnico de Rumiantes de Boehringer Ingelheim Animal Health España, analiza las fortalezas de este nuevo producto y lo que supone poder incorporarlo al amplio porfolio de la compañía.

1Información sobre FENCOVIS®

SUSPENSION INYECTABLE – 4097 ESP –Ficha técnica (aemps.es)

¿Qué es Fencovis®?

Podría decir simplemente que Fencovis® es una nueva vacuna frente a la diarrea neonatal de los terneros, y no mentiría, pero dejaría de expresar la esencia de esta vacuna, que más que una vacuna es todo un proyecto.

En el ánimo de Boehringer Ingelheim está el trabajar en el entorno de “Una salud única”, por la salud pública, el bienestar animal, la producción sostenible y el respeto al medio.

En esta ocasión, este compromiso se materializa a través del lanzamiento de un inmunológico frente a uno de los mayores problemas de la producción bovina: las diarreas neonatales de los terneros.

Como elemento de base, Fencovis® es una vacuna inactivada y adyuvantada, que se aplica a las vacas y novillas gestantes para generar una respuesta inmunológica potente y completa.

Esta respuesta, compuesta tanto por inmunoglobulinas como por células inmunitarias específicas, es transferida de manera pasiva al ternero a través del calostro, generando en él un nivel de protección tal que:

1.

Evita las diarreas producidas por Rotavirus y E. coli.

2.

Minimiza la frecuencia e intensidad de las producidas por el Coronavirus bovino.

Además, según ha podido comprobar en los estudios presentados a registro, Fencovis® consigue disminuir la excreción vírica en aquellos terneros infectados, disminuyendo la transmisión de los agentes dentro del rebaño.

2 ml (IM) 3 semanas – 3 meses antes del parto

La aplicación de Fencovis® es sencilla: 2 ml vía IM, entre tres semanas y tres meses antes de la fecha prevista de parto, en dosis única, incluso en primovacunación.

No es ningún secreto que Boehringer Ingelheim ha apostado por la prevención como estrategia para mejorar la producción y sanidad bovina. En este contexto, el lanzamiento de Fencovis® supone un paso más para completar el porfolio de productos para la prevención de enfermedades del ganado vacuno.

Las diarreas neonatales son una enfermedad enormemente costosa que, además, genera una enorme frustración en productores y veterinarios.

Por eso, para Boehringer Ingelheim es un orgullo y supone una enorme satisfacción lanzar Fencovis®. Para el mercado, el tiempo lo dirá, pero estoy absolutamente seguro de que vamos a contribuir de manera clara a la solución del problema.

¿Cuáles son las fortalezas de Fencovis®?

Fencovis® es solo una parte en un todo que conforma un paquete completo destinado a combatir uno de los problemas más serios de la producción y sanidad bovinas.

Boehringer Ingelheim acompañará a esta vacuna con un panel completo de elementos y actividades encaminadas a configurar una acción global frente a todos los elementos relacionados con la enfermedad.

Sistemas y materiales diagnósticos, formación específica para veterinarios y productores, proyectos de investigación, revisiones bibliográficas y publicaciones, o la creación de un grupo de expertos son, entre otras cosas, algunos de los elementos que van a acompañar a Fencovis® en su andadura por el mercado español y europeo, y que iremos descubriendo en próximas fechas.

La fortaleza de Fencovis® está en lo que le acompaña. De la mano de este inmunológico, vendrá:

Un completo programa de formación para veterinarios y ganaderos. Avances en el diagnóstico. Proyectos de investigación. Publicaciones y muchas otras cosas.

¡Sin duda, todo esto, y mucho más, harán fuerte a la marca!

¿Qué supone sumar esta vacuna al porfolio de productos de Boehringer Ingelheim para prevenir las enfermedades en bovino?

Otra de las fortalezas de Fencovis® es el equipo. Un equipo con mayúsculas, ya que contamos con un excelente grupo de profesionales, altamente motivados y perfectamente formados con los que vamos a hacer frente a la diarrea neonatal de los terneros, y vamos a tener éxito.

En cuanto al producto, sí me gustaría resaltar que sale al mercado con la indicación para la PREVENCIÓN, y destaco prevención, de las diarreas generadas por los agentes más comúnmente aislados en los cuadros de Diarrea Neonatal Bovina.

¿Qué incidencia tiene actualmente la diarrea en terneros causada por E. coli F5 y Rotavirus bovino en nuestro país?

Además, claro está, contribuirá a reducir la frecuencia y gravedad de diarreas generadas por otros agentes, como el Coronavirus bovino. También cabe destacar sus adyuvantes de baja reactividad, capaces de generar una respuesta mixta, tanto humoral como celular, así como las cepas elegidas, actuales y muy comunes, que favorecen una respuesta eficaz.

¿En qué formato/ presentación se comercializa?

Esta siempre es una decisión compleja, aunque no lo parezca. Hay que adaptarse a las necesidades del mercado, que es muy heterogéneo, pero también debe tenerse en cuenta el consumo, para no entrar en problemas de suministro o tener que destruir producto porque caduque.

Dicho esto, las presentaciones con las que saldremos al mercado en primera instancia son:

La monodosis en un multipack de 10 dosis

El vial con 5 dosis

De todos modos, hemos registrado otras mayores, de modo que podamos sacarlas con agilidad al mercado, en caso necesario.

Actualmente, no hay estudios epidemiológicos oficiales sobre esta enfermedad centrados solo en nuestro país. Pero, si asumimos que la situación puede ser similar a la que existe en otros países europeos, como Francia, Reino Unido o Alemania, las diarreas neonatales en las que estos agentes están involucrados rozan el 40%. Este dato respalda la importancia de que Fencovis® haya obtenido el registro para la prevención de diarreas neonatales generadas por estos agentes.

Incidencia de E. coli F5 y Rotavirus bovino en diarreas neonatales 40%

¿Hasta qué punto reduce Fencovis® la gravedad de la diarrea causada por Coronavirus bovino?

Los estudios aportados a registro pusieron de manifiesto una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al número de animales con diarrea entre el grupo control no vacunado y el grupo cuyas madres recibieron Fencovis® Además, también pudo apreciarse que los casos en los que apareció la enfermedad en el grupo vacunado fue mucho más leve y fácil de tratar.

No es de extrañar el dato a tenor de los resultados serológicos obtenidos que igualmente demostraron que la cantidad de anticuerpos generada por la madre, y posteriormente transferida al ternero a través del calostro, frente a este agente, fueron muy superiores al grupo control.

DESCÁRGALO EN PDF

“FENCOVIS® Un paso más en la prevención de enfermedades del ganado vacuno”

TUBERCULOSIS ANIMAL

EL RETO DE CONTROLAR UNA INFECCIÓN COMPARTIDA ENTRE UNGULADOS DOMÉSTICOS Y SILVESTRES

Eduardo Laguna 1*, Saúl Jiménez-Ruiz 1,2, Pelayo Acevedo 1, Christian Gortázar 1, Carmen Ruiz 1, Patricia Barroso 1,3, Ignacio García-Bocanegra 2,4, María A. Risalde 4,5, David Cano-Terriza 2,4, Débora Jiménez-Martín 2 , Vidal Montoro 1, Mario Sebastián-Pardo 1, Ludovica Preite 1, César Herraiz 1 y Joaquín Vicente 1

1Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (UCLM-CSIC-JCCM), Ciudad Real

2Departamento de Sanidad Animal, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades Emergentes ENZOEM, Universidad de Córdoba

3Departamento de Ciencias Veterinarias, Universidad de Turín

4CIBERINFEC, ISCIII - CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III

5Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades Emergentes ENZOEM, Universidad de Córdoba

*Eduardo.Laguna@uclm.es

En las últimas décadas, se ha incrementado el uso del concepto interfase epidemiológica en el ámbito de la Sanidad Animal.

Este término hace referencia a una red dinámica de conexiones entre los distintos componentes de un sistema capaz de mantener a uno o varios patógenos.

La interfase que tiene lugar entre la fauna silvestre y el ganado está mediada principalmente por las acciones del hombre, manifestándose desde el momento en el que los animales domésticos se convierten en una parte integral del paisaje (Vercaureren et al., 2021).

2022 | Tuberculosis animal. El reto de controlar una infección compartida entre ungulados domésticos y silvestres

Las infecciones compartidas en esta interfase son importantes por su elevado impacto en la Sanidad Animal y, consecuentemente, en la producción ganadera. Además, muchas:

Son zoonósicas

Presentan efectos adversos en la conservación de especies silvestres y domésticas

Afectan negativamente a la producción cinegética

(Gortázar et al., 2007)

Aquellos países que llevan a cabo una correcta vigilancia sanitaria de las enfermedades que afectan a las poblaciones silvestres tienen más probabilidades de detectar la presencia de patógenos y, por ende, adoptar medidas de control más efectivas.

En España, disponemos de excelentes estadísticas sobre eventos infecciosos en seres humanos y animales domésticos. Sin embargo, la información epidemiológica a largo plazo y a gran escala en las diferentes especies de fauna silvestre aún es llamativamente escasa (LaHue et al., 2016; Barroso et al., 2021). En consecuencia, no siempre existen evidencias claras sobre la evolución de estas enfermedades en las poblaciones silvestres y, por tanto, de sus impactos sobre la ganadería.

En lo referido a la tuberculosis animal, el Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre (PNVSF) (MAPA, 2022), así como el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina (MAPA, 2021) y las recomendaciones del Plan de Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres (PATUBES) (MAPA, 2017) vienen trabajando para completar este vacío.

ACCEDER AL PNVSF

ACCEDER AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE TUBERCULOSIS BOVINA

ACCEDER AL PATUBES

El Real Decreto 138/2020 establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis, más concretamente, el jabalí (Sus scrofa) y sus hibridaciones, el ciervo (Cervus elaphus) y el gamo (Dama dama), y es de aplicación en las comarcas o unidades veterinarias identificadas en todo el territorio nacional en función del riesgo que se les asigne (comprendidas dentro de las regiones PATUBES).

ACCEDER AL REAL DECRETO 138/2020

LA TUBERCULOSIS ANIMAL: RELEVANCIA DE UNA INFECCIÓN COMPARTIDA

La tuberculosis animal (TB) es una enfermedad infecciosa crónica causada por bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT) que afecta a numerosas especies de mamíferos domésticos y silvestres.

Esta zoonosis es objeto de control en los países desarrollados, debido a su implicación en Sanidad Animal y Salud Pública, así como en la gestión y conservación de la biodiversidad.

La TB ocasiona graves pérdidas económicas en el sector ganadero, principalmente en ganado bovino, debido a:

Las restricciones al movimiento de animales

Los sacrificios obligatorios y decomisos en matadero

Los costes derivados de la implementación de los programas de control y erradicación

Aun siendo el ganado bovino el principal reservorio doméstico del CMT, el caprino, ovino y porcino también son especies susceptibles a la infección y, de acuerdo con investigaciones recientes, podrían tener ciertas implicaciones epidemiológicas en determinados escenarios o ambientes.

Además de los reservorios domésticos, en España se conocen cuatro especies silvestres capaces de actuar como reservorio de CMT: el jabalí y el ciervo y, con menor relevancia, el gamo y el tejón, este último en el norte de España (Naranjo et al. 2008; Gortázar et al. 2012).

Los animales infectados son responsables de la transmisión de la enfermedad mediante la excreción de las micobacterias, siendo además el ambiente un excelente reservorio debido a la elevada supervivencia de las micobacterias del CMT excretadas por los animales. Por tanto, la transmisión del CMT puede producirse de forma directa o indirecta (Imagen 1)

Transmisión directa

La transmisión directa ocurre por el contacto estrecho o muy próximo con animales infectados, principalmente por vía oronasal o mediante el consumo de carroña o despojos de caza (más frecuente en el jabalí por los hábitos carroñeros facultativos de esta especie).

Transmisión indirecta

La transmisión indirecta se produce a través de la ingestión de vegetación, agua o barro contaminados, principalmente en torno a puntos de agua y lugares de alimentación, especialmente durante la estación seca en ambientes mediterráneos en la que se produce una mayor agregación de los animales (Vicente et al., 2013).

La contaminación ambiental con bacterias del CMT puede desempeñar un papel muy importante en la propagación del CMT por vía indirecta, ya que la supervivencia de las micobacterias en el ambiente puede variar desde pocos días a casi un año en función de:

La temperatura

La humedad

La exposición a la luz solar

La cantidad de materia orgánica en el sustrato (Allen et al., 2021)

Imagen 1. Interacción directa (A) e indirecta (B) entre reservorios domésticos y silvestres de TB.

Fuente: Juan José Negro (A) y Eduardo Laguna (B).

LA TUBERCULOSIS ANIMAL EN ESPAÑA

La TB se ha erradicado casi por completo en muchos países desarrollados, repuntando en algunos casos como consecuencia del papel de la fauna silvestre como reservorio de CMT. En cambio, está muy extendida en países en desarrollo, donde se considera un riesgo para la salud pública y veterinaria.

La TB es una enfermedad de declaración obligatoria en España.

Las primeras actuaciones de lucha frente a TB se iniciaron en España a principios de los años 50, siendo en 1987 cuando se presentó un Programa de Erradicación Acelerada en bovino de acuerdo con las Directivas de la Unión Europea.

rumi

Noviembre 2022 | Tuberculosis animal. El reto de controlar una infección compartida entre ungulados domésticos y silvestres

¿Cuáles son las principales vías de transmisión o rutas de infección de CMT?

REBAÑOS POSITIVOS

El objetivo de este Programa es la erradicación de la enfermedad, considerando como tal, según la última información disponible:

La existencia de una tasa de incidencia de rebaños bovinos confirmados como infectados por CMT no superior al 0,1% en los últimos 3 años.

El Programa de Erradicación de TB ha permitido reducir la proporción de rebaños bovinos positivos desde casi el 20% en los años 70, a menos del 2% en la última década.

20% 2%

ERRADICACIÓN DE

TB

Periodo: últimos 3 años Incidencia en rebaños bovinos infectados <0,1%

99,8% rebaños con calificación de oficialmente libre (99,9% de los animales)

Sin embargo, el Programa no se ejecuta de forma similar en el resto de los reservorios domésticos, por ejemplo:

En el caprino, dependiendo de la comunidad autónoma, únicamente se controlan de forma obligatoria en los rebaños epidemiológicamente conectados con las explotaciones bovinas.

En el porcino, el Programa se limita a un sistema de vigilancia epidemiológica en mataderos.

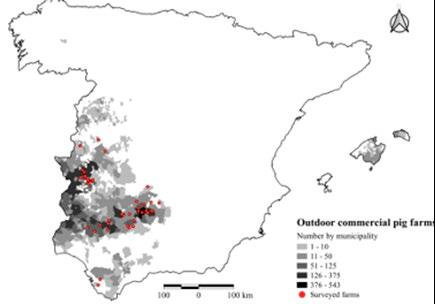

Sin embargo, la distribución de animales positivos no es uniforme, manteniéndose unas prevalencias más elevadas en el cuadrante suroeste (Figura 1). Aun así, los últimos datos disponibles reflejan un descenso en la prevalencia de esta enfermedad, habiéndose actualizado la declaración oficial de CCAA/provincias libres de TB (MAPA, 2020; 2021).

comarcas)

Figura 1. Evolución de la prevalencia de TB en rebaños bovinos (A. 2018, B. 2020) y última actualización de las CCAA/provincias oficialmente libres de TB (C). Fuente: MAPA, 2020 y MAPA, 2021.

En la actualidad España se divide en 4 regiones biogeográficas de acuerdo con su situación epidemiológica respecto a la TB (Figura 2).

Los primeros trabajos de TB en fauna silvestre permitieron:

Describir las especies implicadas en los ciclos epidemiológicos.

Caracterizar las lesiones en ungulados silvestres.

Describir las prevalencias y la distribución geográfica de la enfermedad.

Identificar los factores de riesgo.

Comenzar a establecer relaciones entre hospedadores silvestres, domésticos y humanos.

Figura 2. Mapa de España reflejando la regionalización respecto a la TB. De menor a mayor intensidad de color: regiones insulares; costa norte (mayor abundancia de tejón); provincias de clima mediterráneo o continental con poco riesgo de TB en fauna silvestre; y provincias de clima mediterráneo con mayor riesgo de TB en fauna silvestre (elevadas densidades de ciervo y jabalí). Fuente: MAPA, 2017.

Estos estudios identificaron los riesgos sanitarios asociados a la “sobreabundancia” de la fauna silvestre y se acuñó el término de “infecciones compartidas con la fauna silvestre” (Imagen 2).

¿Qué sabemos de la tuberculosis en el centro y sur de España?

Estas líneas de trabajo han ido evolucionando hacia la integración de la ecología de la TB en modelos multi-hospedador (Santos et al., 2022), lo que ha resultado fundamental no solo para ampliar los conocimientos sobre la dinámica de la enfermedad, sino también para desarrollar medidas de control en la fauna silvestre y en el ganado (Barasona 2015).

Algunos de los hitos destacables de estas investigaciones han sido:

patología

El reconocimiento del jabalí como principal reservorio silvestre de TB en ecosistemas mediterráneos.

La diferenciación de distintos escenarios epidemiológicos a nivel nacional.

El avance en la comprensión del papel de las diferentes especies en el mantenimiento y dispersión del CMT.

Evidenciar la relación existente entre las altas densidades de ungulados silvestres en torno a puntos de agregación y elevadas prevalencias de TB en las mismas zonas.

La descripción de diferencias en la expresión génica entre jabalíes infectados y no infectados.

La descripción y relevancia de las relaciones intra e interespecí cas en comunidades de hospedadores complejas.

La descripción de los determinantes de TB en poblaciones silvestres a largo plazo: factores estocásticos, denso-dependientes y de gestión.

La importancia de las coinfecciones en la expresión de la enfermedad.

La relación entre la abundancia local de fauna silvestre y el riesgo de incidencia de TB en ganaderías extensivas simpátricas.

La descripción de los primeros casos de TB en tejón en España.

La cuanti cación de la contribución de las especies de fauna silvestre al mantenimiento de patógenos en comunidades multi-hospedador, y el papel del ciervo como un importante potenciador de su mantenimiento en estos sistemas.

La implementación de medidas de bioseguridad e caces en ganadería extensiva, basadas en el conocimiento del comportamiento animal y en la epidemiología ambiental de la TB.

La identi cación de especies domésticas (porcino y caprino) susceptibles a la infección por CMT que deberían ser incluidas en los programas de erradicación actuales para aumentar el éxito de su objetivo principal en los sistemas multi-hospedador.

Trabajos más recientes se han centrado en el estudio detallado de las interacciones entre fauna silvestre (principalmente cérvidos y jabalí) y ganado en extensivo (Triguero-Ocaña et al., 2021), y en la mejora de la bioseguridad.

En este sentido, el control sanitario de las infecciones compartidas en las zonas de contacto entre domésticos y silvestres deberían abarcar todas las opciones de intervención (Gráfica 1):

La mejora de la bioseguridad de las explotaciones

El control poblacional

La vacunación en las especies silvestres

Jabalíes con TBL (probabilidad pronosticada)

0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 2 2,1 2,2

Jabalíes con TBL (probabilidad pronosticada) Bolsa de caza total (nº) 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 43

0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 patología rumiNews

Gráfica 1. Probabilidad pronosticada promedio de que el jabalí tenga lesiones generalizadas compatibles con TB (TBL) dependiendo de (A) la bolsa de caza de ungulados en la provincia de Ciudad Real y (B) la precipitación anual. Fuente: Vicente et al., 2013.

Noviembre 2022 | Tuberculosis animal. El reto de controlar una infección compartida entre ungulados domésticos y silvestres

INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CONTROL DE LA TB EN FAUNA SILVESTRE Y SU INTERFASE CON GANADO

Control poblacional Vacunación

Algunos estudios, aun escasos, han abordado la importancia del control poblacional de los reservorios silvestres y su impacto sobre la TB.

Por ejemplo, en el caso del control poblacional de jabalí bajo diferentes presiones de extracción, se ha demostrado que una disminución significativa del número de jabalíes reduce la prevalencia de TB en esta especie, pero también en cérvidos y en bovino, aunque es una medida difícil de mantener a largo plazo (Boadella et al., 2012).

Dado el crecimiento poblacional que siguen experimentando estas especies, principalmente el jabalí, este es un reto aún pendiente y fundamental para desarrollar estrategias sostenibles de control a largo plazo, que además han de involucrar a los sectores de caza, medio ambiente, producción ganadera y Sanidad Animal.

Otras medidas serán poco eficaces si no se dan pasos sólidos en materia del control de las poblaciones de ungulados que, además, tienen importantes connotaciones ambientales (efectos negativos de la sobreabundancia) y socioeconómicos (conflictos por daños, accidentes de tráfico, etc.) (Carpio et al., 2021).

Desde que la magnitud del problema de la TB se dio a conocer en fauna silvestre en nuestro país en la década del 2000, se iniciaron las primeras investigaciones sobre su control en la fauna silvestre, y subsecuentemente, en la interfase ganado-fauna.

Se testaron varias vacunas y formas de administración, incluido el desarrollo de una vacuna oral de manufactura nacional para la fauna silvestre, centrándose en el jabalí principalmente. Se evaluó su seguridad y eficacia en condiciones de laboratorio y, posteriormente, en campo.

Para esto último, ha sido necesario desarrollar los cebos apropiados (como vehículos de la vacuna oral) (Ballesteros et al., 2009) y formas de administración en campo para llegar con la mayor eficacia posible al mayor número de jabalíes en sus poblaciones.

La prueba de campo fue eficaz , consiguiendo reducir a niveles mínimos la presencia de TB en rayones tras apenas tres años vacunación (Díez-Delgado et al., 2018).

Bioseguridad

En relación con la bioseguridad, ya se han desarrollado protocolos para la elaboración de programas de bioseguridad específicos frente a la interacción con la fauna silvestre en explotaciones de bovino y porcino en extensivo (Martínez-Guijosa et al. 2021; Jiménez-Ruiz et al. 2022, ver artículos previos en PorciNews y porciSapiens). Este aspecto se desarrolla en detalle en la siguiente sección.

Los principales resultados de los estudios previos y aplicaciones de relevancia para el control de la TB en la interfase se enumeran en la Tabla 1.

RESULTADO

Uso del hábitat ganadero por parte de la fauna silvestre.

Descripción y cuantificación de los patrones de interacción entre ganado (principalmente bovino) y fauna a una escala espacio-temporal muy precisa a partir de dispositivos de proximidad y telemetría (collares GPS).

Identificación de factores de riesgo que determinan la incidencia de TB en ganado extensivo: la prevalencia local en el jabalí es determinante.

Las tasas actuales de extracción por caza de jabalí no son suficientes, observándose una elevada presencia de individuos adultos infectados (contagiosos).

Detección de ADN del CMT en muestras ambientales y vías de excreción en ciervo y el ambiente.

Aceptación social de las medidas de bioseguridad por parte de los ganaderos y del sector cinegético.

Desarrollo de programas de bioseguridad específicos para explotaciones extensivas.

APLICACIÓN

LEER ARTÍCULO: Auditorias de bioseguridad en explotaciones porcinas extensivas para reducir el riesgo de interacción con fauna silvestre

LEER ARTÍCULO: Guía para la aplicación de protocolos de bioseguridad en explotaciones porcinas extensivas