Permítanos “mirarnos el ombligo” un poco y felicitarnos por el NutriForum23 que ha cumplido las expectativas que teníamos puestas en él, para nosotros es muy importante su opinión y todos los detalles que nos han ido comunicando para corregir, los tendremos en cuenta para futuras ediciones, muchas gracias por su asistencia y su participación.

Uno de los temas recurrentes durante nuestro encuentro ha sido la “montaña rusa” en las que están metidas las materias primas y no sólo nos referimos al precio, en algunos momentos incluso la calidad nos ha dado complicaciones.

Los problemas que han ido surgiendo a nivel mundial post pandemia, como la invasión de Ucrania por Rusia, la inflación mundial que el Fondo Monetario Internacional la sitúa alrededor del 6.5% en el 2023, la sequía en Europa y en algunas otras zonas grandes productoras, como Argentina, tensan aún más el mercado de materias primas.

Constance Cullman, presidenta y directora ejecutiva de la American Feed Industry Association (AFIA) comentó:

“Nuestros miembros recientemente han escuchado a varios economistas diciendo que el aumento de la inflación, junto con la tensión geopolítica en Europa y la sequía para la producción de cultivos, obligará a los agricultores y ganaderos a reducir el número de animales debido a la falta de disponibilidad y el alto costo de los alimentos, lo que podría conducir a reducciones globales de proteína”

Esta reducción de oferta debería hacer que los precios suban aún más, con lo cual la caída de consumo puede llegar a ser importante, desgraciadamente parece poco probable que 2023, proporcione un respiro de la gran cantidad de macrotendencias a las que se ha enfrentado la industria mundial de alimentos para animales, en los últimos años, además ahora han surgido varios desafíos nuevos en forma de patologías en casi todas las especies.

Por otro lado, es una buena oportunidad para los nutricionistas, para desplegar todos nuestros conocimientos. Es el momento de desarrollar y usar nuevas materias primas, especialmente aprovechar al máximo los subproductos agroindustriales. La Dra. Dolores Carro de la ETSIAAB nos explica:

“El uso de subproductos agroindustriales en alimentación animal está aumentando en todo el mundo debido no solo al alto coste de las materias primas convencionales, sino también por la elevada contaminación que causa su acumulación. Además, el uso a nivel local reduce la huella de carbono de los productos animales y, dado que la mayoría de ellos no se utilizan en la alimentación humana, no compiten directamente con esta”.

Como siempre, ¡mucho ánimo!

Fernando Bacha BazEDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Anna Fernández Oller +34 609 14 50 18 af@agrinews.es

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Ignacio Barragán (aves)

David Solà-Oriol (porcinos)

Fernando Bacha (rumiantes)

COORDINACIÓN TÉCNICA

Facundo Apecetche

REDACCIÓN

Osmayra Cabrera

Daniela Morales

COLABORADORES

Juan Acedo-Rico (Consultor)

Joaquim Brufau (IRTA)

Lorena Castillejos (SNiBA)

Carlos De Blas (UPM)

Gonzalo Glez. Mateos (UPM)

Xavier Mora (Consultor)

Alfred Blanch (Consultor)

Alba Cerisuelo (CITA-IVIA)

Carlos Fernández (UPV)

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Tel: +34 93 115 44 15 info@grupoagrinews.com www.nutrinews.com

Precio de suscripción anual:

España 30 €

Extranjero 9 0 €

GRATUITA PARA FABRICANTES DE PIENSO, EMPRESAS DE CORRECTORES Y NUTRÓLOGOS

Depósito Legal Nutrinews B-17990-2015

Impreso - ISSN 2696-8053

Digital - ISSN 2696-8045

EDICIÓN TRIMESTRAL

La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Dreamstime, Freepik, Adobe Stock.

La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Dreamstime, Freepik, Adobe Stock.

Jamil E. G. Faccin, Mike D.Tokach, Robert D. Goodband, Joel M. DeRouchey, Jason C. Woodworth y Jordan T. Gebhardt Kansas State University, Manhattan, KS, USA.

Suplementación con xilanasa/ glucanasa en

en lactación

Dr. D. Torrallardona1 , Dr. L.Hall2 , Dr. P. Ader2 y Mvsc. E. Moreno3

1Nutrición Animal, IRTA, España

2Nutrición Animal, BASF SE, Alemania

3Nutrición Animal, BASF Española, España.

Josep García-Sirera

Relación entre aditivos alimentarios y el perfil de ácidos grasos en pollos

Toxin Solutions Management, Agrifirm Gabriela Miotto Galli1 , Aleksandro Schafer da Silva2 , e Ines Andretta1

¹Departamento de Ciência Animal, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil.

²Departamento de Ciência Animal, Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC, Chapecó, SC, Brasil.

Mathieu Cortyl, Ava Firth y Christina Higgins

Equipo técnico Tonisity International

Gabriel Moyano , Victor García Vega

Departamento técnico y desarrollo de negocio de la línea Natural Solution by Maymó.

Alberto Viñado, René Morales, Javier Estévez, Josep Mascarell y Sergi Carné Departamento Técnico y de Innovación ITPSA

Equipo técnico, Nuproxa

94

Tratamientos térmicos de materias primas y su utilización en rumiantes (Parte II)

Braulio de la Calle

Técnico en formulación de rumiantes COREN agroindustrial

110

Efecto de los glicinatos sobre el estado antioxidante en terneros lactantes

Susanne Rothstein1 y Rubén Crespo Sancho2

1R & D Manager, Biochem

Zusatzstoffe GmbH, Alemania

2Technical Manager, Biochem

Zusatzstoffe GmbH, Alemania

112 Controlar el consumo residual de alimentos es mantener el equilibrio (Parte I)

Fernando Bacha Baz Nacoop, S.A.

120

Informe de Mercados de Materias Primas ASFAC

El Grupo de Comunicación Agrinews quisiera resaltar y distinguir el notable empeño y apreciable aporte y colaboración de los autores de los artículos. El esfuerzo compartido hace posible que podamos ofrecer a nuestros lectores un contenido técnico de calidad. Reiteramos por tanto nuestro más sincero agradecimiento.

Las vinazas (“vinasses” en inglés) son el subproducto líquido de la fermentación industrial de mostos o melazas para la obtención de bioalcoholes (biocombustibles), principalmente.

Las vinazas que se utilizan en alimentación animal proceden sobre todo de la obtención de alcoholes a partir de la melaza de caña (la más conocida a nivel mundial) o remolacha azucarera . También hay otras vinazas como la de agave, frutas, derivada de la producción de levaduras o aminoácidos o incluso mezclas de ellas, que dependiendo de la cantidad producida y la calidad podrían también estar disponibles para alimentación animal.

En general, las vinazas son ácidas y poseen una elevada cantidad de proteína (PB), aunque parte de este nitrógeno que se analiza como PB está disponible como nitrógeno no proteico. Esto es importante tenerlo en cuenta para decidir el porcentaje de inclusión en piensos de monogástricos, sobre todo.

En España, las vinazas más abundantes son las que proceden de la obtención de alcoholes a partir de la melaza de remolacha. El contenido en humedad de estas materias primas es variable, entorno al 45%, pero en la actualidad es posible deshidratarlas utilizando tecnologías de secado respetuosas con el medio ambiente, como por ejemplo aquellas relacionadas con la energía solar.

Además, suelen ser ingredientes ricos en minerales como el azufre o fósforo y pueden presentar niveles generalmente muy elevados de potasio (k) que, si no se tienen en cuenta, podrían afectar negativamente al balance electrolítico de los animales.

Por otro lado, algunas vinazas poseen elevados niveles de vitaminas, concretamente vitamina B, lo que puede ser beneficioso para la salud de los animales.

El “Catálogo de materias primas” (Reglamento (UE) 68/2013) clasifica las vinazas para alimentación animal en el apartado “12. Productos y coproductos obtenidos por fermentación, utilizando microorganimos” (Tabla 1)

Número Denominación Descripción

12.3.11

Vinazas [soluble de melazas condensadas]

Coproductos derivados de la transformación industrial de mostos procedentes de procesos de fermentación microbianos, como alcohol, ácidos orgánicos o elaboración de levadura. Están compuestos de la fracción líquida o pastosa obtenida tras la separación de los mostos de fermentación. También pueden incluir células muertas o partes de ellas ( 1 ) procedentes de los microorganismos de fermentación que se hayan utilizado.

Declaraciones obligatorias

Proteína bruta

Sustrato e indicación del proceso de fabricación, si procede

1 Las materias primas para piensos cuyo número empiece con «12.3» pueden contener hasta un 0,6 % de antiespumantes, un 0,5 % de desincrustantes y un 0,2 % de sulfitos.

Azufre Fósforo Potasio Tabla 1. Clasificación de las vinazas según el Catálogo de Materias Primas (Reglamento (UE) 68/2013).MycoMan Boletín sobre la cosecha

MycoMan Test (rápido)

MycoMan Predict

MycoMan Test (laboratorial)

MycoMan Aplicación para móvil

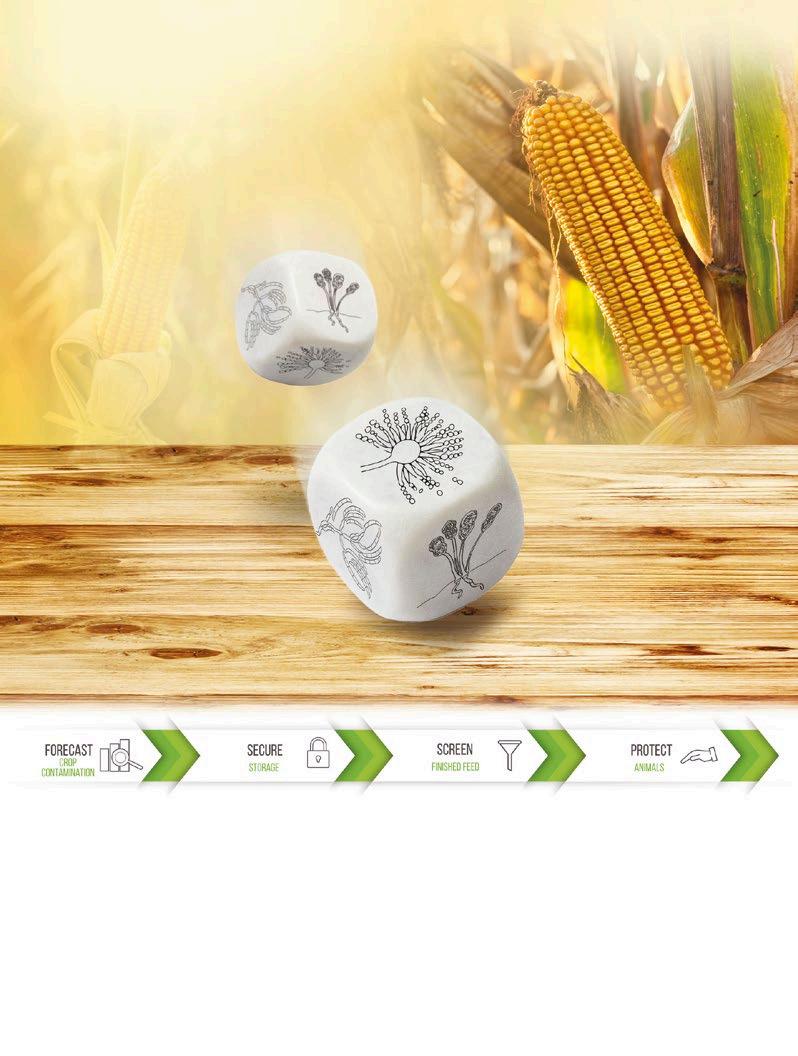

En Adisseo, hemos desarrollado un enfoque integral de la gestión de las micotoxinas. Nuestro rango de servicios Mycoman, permite identificar los riesgos de las mictoxinas desarrolar estrategias óptimas, gracias a la predicción de micotoxinas, el boletín de cosecha, test rápidos y laboratoriales y finalmente, nuestra aplicación móvil.

Además, Adisseo también ha desarrollado un portafolio de productos formado por Unike ® Plus, Toxy-Nil ® Plus and Toxy-Nil ®, para poder proporcionar la solución más adecuada a un desafío específico.

De manera obligatoria es necesario declarar el contenido en proteína y, si procede, el tipo de sustrato y proceso de obtención. En esta categoría de alimentos los microorganismos procedentes de los procesos de fermentación previos deben estar inactivados.

Además, las materias primas obtenidas a partir de microorganismos genéticamente modificados deben ajustarse al Reglamento vigente sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.

A modo de ejemplo del proceso de obtención de las vinazas, en la figura 1 se muestra el proceso de obtención de la vinaza de la caña de azúcar. Habitualmente, las vinazas se generan tras la fermentación del mosto y su destilación para obtener bioetanol.

En este proceso se producen entre 10–15 litros de vinaza por cada litro de etanol (Fuess and Garcia, 2014). La vinaza por sí sola puede ser altamente contaminante si no se gestiona adecuadamente debido a su elevada concentración de materia orgánica y minerales como el K, nitrógeno, fósforo y sulfato.

Su uso en alimentación animal puede aliviar el esfuerzo de las industrias que las generan a la hora de buscar vías de eliminación adecuadas.

Destilación del jugo fermentado

Limpieza de la caña de azúcar

Molienda de la caña de azúcar

Generación de Vinaza Producción de etanol

Separación del bagazo

Jugo de caña de azúcar

Fermentación del mosto

Calentamiento y rápido enfriamiento

Figura 1. Proceso de obtención de las vinazas de la caña de azúcar (Fuente: Silva et al., 2021) Cosecha de la caña de azúcar y transporte

En la Tabla 2 se muestra la composición publicada por FEDNA y las tablas CVB para la vinaza de remolacha y la composición que recogen las tablas del INRAE-CIRAD-AFZ para una vinaza más genérica.

En rumiantes, sin embargo, las vinazas pueden suponer una fuente de nitrógeno importante. Destaca su elevado contenido en minerales, especialmente k, que merece la pena tener en cuenta a la hora de incluirlas en las raciones.

En general, se observa para todas las vinazas que éstas tienen un bajo contenido en materia seca (47-67%), en comparación con otros ingredientes habituales en piensos.

A pesar de la composición general que muestra las tablas, la variabilidad existente en este ingrediente es muy elevada, ya que su composición está fuertemente ligada a su origen. Además, probablemente debido a esta variabilidad, su caracterización es complicada y en muchas ocasiones puede que no se ajuste a la realidad. Por ello, es recomendable analizar y estudiar esta materia prima antes de incluirla en las raciones.

Su contenido en PB expresado en MS es elevado (31-64%), sin embargo, gran parte de este nitrógeno es nitrógeno no proteico que no aporta energía. Por este motivo, tanto el valor energético como el proteico (aminoácidos digestibles) de este ingrediente es bajo, especialmente en animales monogástricos.

1http://www.fundacionfedna.org/ingrediente; valores expresados en materia seca

2 https://feedtables.com/content/table-dry-matter; valores expresados en materia seca

3 https://www.cvbdiervoeding.nl/pagina/10140/sponsors.aspx; valores expresados en materia seca

⁴Producto húmedo obtenido de la mezcla de subproductos de fermentación de diferentes industrias. Este producto ha sido concentrado y desmineralizado

Por su baja de materia seca y su composición (nitrógeno no proteico), el uso de vinazas está indicado principalmente en animales rumiantes. El porcentaje de inclusión en raciones está limitado a un máximo de 3-4% (FEDNA, 2019) en recría de vacuno o vacas de carne. En el resto de las especies domésticas el límite máximo de inclusión sería menor.

Sin embargo, derivado de su enorme variabilidad, el límite de inclusión también puede ser variable según el tipo y calidad de la vinaza que se considere. Algunos estudios en la literatura indican que es posible incluir un 14% y un 16% de vinaza de remolacha en dietas de terneros de cebo y cerdos adultos, respectivamente sin cambios en la digestibilidad de los nutrientes (Stemme et al., 2005).

Sin embargo, niveles superiores de inclusión (43%) en porcino no son recomendables porque pueden dar lugar a problemas digestivos derivados de la elevada concentración de sulfatos (Stemme et al., 2005).

Otros estudios más actuales también sugieren que la inclusión de un 10% de vinaza en sustitución de semilla de algodón puede mejorar el rendimiento productivo y la digestibilidad de la materia orgánica sin efectos negativos en el pH ruminal de terneros de cebo (Gerimipour et al., 2019).

También en corderos se ha observado que el reemplazo del 5% de la PB de soja por vinaza de arroz en las raciones puede tener efectos positivos en el rendimiento de los animales y la digestibilidad de los nutrientes (Hani et al., 2019).

La elevada cantidad de nitrógeno (especialmente aminoácidos no esenciales y nitrógeno no proteico), su posible capacidad probiótica (resultante de la fermentación de la que procede) y la elevada cantidad de ácidos orgánicos que contiene (oxalato, lactato, acetato y malato) y sorbitol pueden ser los responsables de los resultados positivos de su inclusión en dietas de rumiantes sobre el rendimiento productivo, digestibilidad de nutrientes y salud intestinal.

En animales monogástricos, los estudios realizados sobre el uso de este ingrediente en piensos son escasos. Sin embargo, a niveles bajos de inclusión, estos ingredientes pueden suponer una prometedora fuente de minerales en piensos de aves (especialmente en gallinas ponedoras) (Süzer et al., 2022) y mejorar la digestibilidad de los nutrientes en conejos de cebo (Alves- Ferreira et al., 2017).

El uso de vinazas en alimentación animal supone una ventaja medioambiental y económica para la industria, ya que su eliminación como residuo es complicada.

Además, desde el punto de vista de la alimentación animal, el aprovechamiento de subproductos que no compiten con alimentación humana como fuente de nutrientes es deseable, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico y social.

Las vinazas son ingredientes con una elevada posibilidad de utilización en dietas de rumiantes por su elevado contenido en nitrógeno no proteico. Por otro lado, su elevada carga mineral puede ser beneficiosa si se utiliza a niveles bajos en animales monogástricos como las aves.

Sin embargo, su variabilidad es muy elevada y su caracterización complicada, por lo que es necesario trabajar en esta caracterización para poder extender su uso de manera eficiente y segura.

Materias primas: Vinaza

DESCÁRGALO EN PDF

El agua es el principal alimento en cantidad que aportamos a nuestros animales. Además de su importancia como alimento, y por tanto su necesaria calidad microbiológica que evitará problemas sanitarios, el agua resulta vital para los sistemas de tuberías de dentro de nuestras explotaciones.

La calidad del agua será un elemento determinante en la buena conservación, mantenimiento y funcionamiento de estos sistemas.

Normalmente el agua supone entre 2 y 3 veces la cantidad de alimento sólido que un animal va a tomar a lo largo de su vida.

Aparte de alimento, el agua va a actuar como un vector de acceso de microorganismos a nuestra granja. En muchos casos éstos van a estar generando infecciones subclínicas difíciles de identificar y que impactarán sobre nuestros ratios productivos.

La legislación española no recoge requisitos

Para los países de fuera de Europa, aconsejamos seguir la normativa específica, si la hubiese, o usar de referencia la normativa de consumo de agua humano. La normativa española marca como indicadores microbiológicos los siguientes parámetros con sus respectivos límites:

Recuento de colonias a 22o C 100 ufc/1ml

Coliformes totales 0 ufc/100ml

Escherichia coli 0 ufc/100ml

Enterococos 0 ufc/100ml

Clostridium perfringens 0 ufc/100ml

El recuento de colonias a 22o C o Aerobios Mesófilos, nos darán una idea general de cuán contaminada está nuestra agua. Estos microorganismos se pueden encontrar en cualquier sitio y marcarán contaminación ambiental no específica.

Por lo general no son patológicos, pero su presencia alta nos puede dar indicios de un mal manejo general del sistema de agua.

Así que, las aguas con resultados de análisis superiores al límite se les relaciona con tener depósitos abiertos y conducciones de agua sin cubrir.

Los Coliformes totales (incluyen las enterobacterias), E. coli y Enterococos, nos pueden servir como un marcador de contaminador fecal.

Por último, también encontraremos Clostridium perfringens, este indicador también tiene un origen fecal, ya que pertenece a la flora saprófita intestinal, no es patogénico en condiciones normales.

En el caso de una proliferación excesiva sí que se convertirá en patogénico, como es el caso conocido de la Enteritis necrótica en aves tan común por todo el mundo, que es causada por las toxinas generadas por Clostridium perfringens.

Además, esta bacteria está muy relacionada con la presencia de biofilm en los sistemas. Por todo ello, la presencia de Clostridium perfringens sí que puede tener un impacto directo sobre la sanidad y por tanto la economía de nuestras explotaciones.

Las bacterias gram negativas contienen lipopolisacáridos (LPS) en su membrana externa, que son liberados al medio durante la multiplicación de la célula o luego de su lisis.

A estas moléculas se las denomina endotoxinas, y su efecto en los animales depende de varios factores.

La fiebre es la respuesta fisiológica más frecuente en un animal afectado por endotoxinas, aunque también pueden aparecer inflamaciones vasculares, activación de la coagulación, efectos nerviosos, e incluso muerte súbita.

Las endotoxinas se encuentran diseminadas por todo el medio ambiente.

Es por ello que resulta necesario un eficaz control de las mismas para que no lleguen al torrente sanguíneo de los animales de la granja.

La Salmonella tiene diversas formas de entrar a una explotación, por lo general, es comúnmente aceptado que la entrada de la Salmonella a las explotaciones es debida a que animales como aves o roedores exteriores tengan acceso a las instalaciones y diseminen la bacteria.

De igual modo, puede utilizar el agua como vector de entrada, aunque es cierto que es un microorganismo que no se encuentra particularmente cómodo en el agua, especialmente en términos de replicación.

En este caso cabe destacar los biofilms en los que ésta sí tiene gran importancia y presencia, por lo que es un punto donde tendremos que prestar especial atención.

En cuanto a su patogenicidad, tanto las formas clínicas como subclínicas resultará en un gran impacto negativo económico en nuestras explotaciones además de

Se trata de un microorganismo que encuentra muy cómodo en el agua y va a tener una importancia especial en determinadas especies y fases de la producción. Puede resultar insidiosa y difícil de eliminar, también cobra una especial relevancia en el biofilm.

También con una gran afinidad por el agua, este microorganismo puede penetrar a nuestra explotación a través del agua, y posteriormente transmitirse también por vía aérea, ya que es altamente contagioso.

Puede tener un alto impacto económico negativo en la granja, ya que produce sintomatología respiratoria y puede alterar los resultados productivos en explotaciones avícolas.

Como la Acantameba, su importancia radica en sí misma, ya que tiene extrema resistencia a los tratamientos de agua convencionales como son los tratamientos basados en el Cloro. Son capaces de provocar enfermedades con cuadro clínico muy variable provocando daños neurológicos o digestivos. Además, merece especial precaución pues ellos mismos pueden actuar como vehículo para otros microorganismos tales como:

Virus (Adenovirus, Enterovirus)

Bacterias (Campylobacter, E. coli, Salmonella, Staphylococos)

Otros protozoos (Cryptosporidium)

El biofilm es una población de microorganismos adherida a una superficie determinada, que se caracteriza por segregar mucopolisacáridos que los cubre y protege. Se formará como agregados más o menos continuos y variables en grosor que terminarán siendo muy difíciles de desprender, por lo que genera una superficie irregular que facilitará que otros microorganismos continúen adhiriéndose.

El biofilm es capaz de cambiar las condiciones fisicoquímicas de su entorno, actuando como un ecosistema en sí mismo, generando condiciones favorables a la colonización de otros microorganismos que de otra manera les sería difícil encontrar.

En la formación del biofilm pueden intervenir diferentes factores predisponentes, pero es fundamental entender que la carga microbiológica inicial del agua es uno de los más importantes, ya que básicamente se va a formar siempre y cuando haya un microorganismo que encuentre algo de humedad y algo de nutrición, por lo que el agua es su medio ideal.

Si hacemos que nuestra agua pase por unas conducciones con presencia de biofilm la vamos a estar recontaminendo, ya que el biofilm actúa como reservorio para multitud de microorganismos patógenos.

Desde Biocidas ZIX hacemos especial esfuerzo en la prevención tanto para evitar los problemas asociados a una mala calidad microbiológica del agua, como para prevenir el biofilm.

Recomendamos el uso de Aquazix Plus Ag de forma continua, ya que de esta manera se conseguirá un agua de gran calidad microbiológica, eliminación de biofilm, y prevención de depósitos de calcio. Así aseguraremos la máxima sanidad intestinal de nuestros animales y, por ende, mejor resultado económico en nuestras explotaciones.

¿QUÉ SON LAS ENDOTOXINAS?

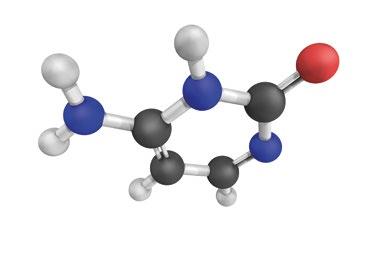

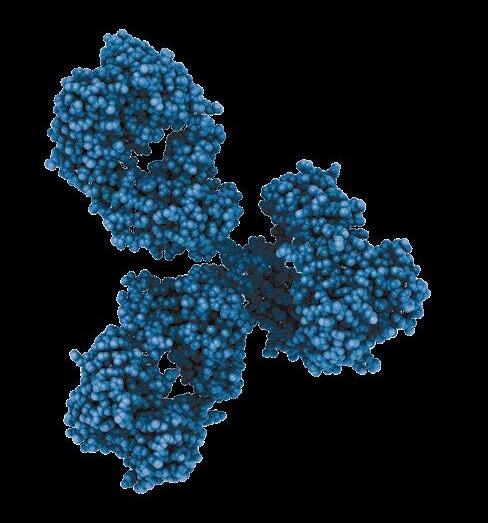

Las endotoxinas son componentes mayoritarios de la membrana externa de las bacterias Gram negativas.

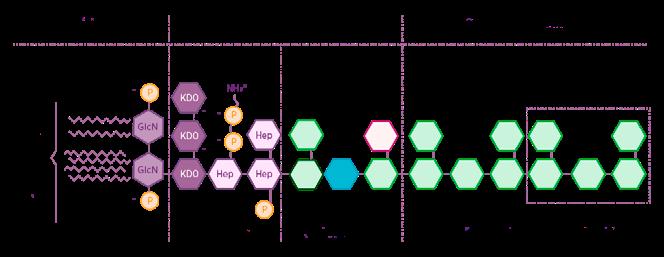

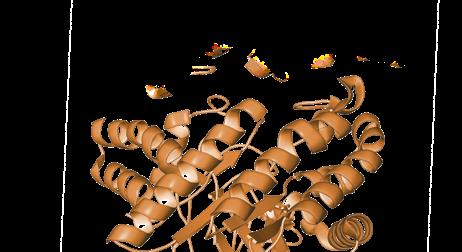

Están compuestas por un lípido de anclaje, denominado lípido A, y una unidad de repetición de polisacáridos. Debido a su estructura, las endotoxinas también se conocen como lipopolisacáridos (LPS) (Figura 1).

Prof. Simon Jackson, Molendotech Ltd., Devon, Reino UnidoLas endotoxinas aumentan la carga negativa de la membrana celular y ayudan a estabilizar la estructura general de la membrana formando una barrera de permeabilidad eficaz contra las moléculas pequeñas e hidrofóbicas, lo que hace que las bacterias Gram negativas sean innatamente resistentes a muchos compuestos antimicrobianos.

Aunque la estructura general de la endotoxina es similar entre las especies bacterianas Gram negativas, los cambios en la composición de los polisacáridos (cadena específica O o antígeno O) generan una gran variedad, haciéndola diferente para las distintas cepas bacterianas.

De hecho, el antígeno O se utiliza para identificar cepas específicas de bacterias entéricas como E. coli (por ejemplo, E. coli O157), donde la “O” significa antígeno O.

Además de su función en la estabilidad e identificación de las bacterias, las endotoxinas están muy implicadas en las enfermedades humanas y animales, sobre todo en relación con las respuestas inmunitarias e inflamatorias.

La actividad biológica de las endotoxinas está asociada a sus componentes lipídicos y polisacáridos del lipopolisacárido (LPS).

La toxicidad está asociada al lípido A.

La inmunogenicidad está asociada a los componentes polisacáridos.

Figura 1. Esquema de la estuctura de la endotoxina de E. coli (adaptado por Abate et.al, Journal of medical microbiology, 2017).

Lípido A Región central Cadena O-específica

Polisacárido repetitivo Núcleo externo Núcleo interno

Figura 1. Esquema de la estuctura de la endotoxina de E. coli (adaptado por Abate et.al, Journal of medical microbiology, 2017).

Lípido A Región central Cadena O-específica

Polisacárido repetitivo Núcleo externo Núcleo interno

El lípido A es un potente modificador de la respuesta biológica que puede estimular el sistema inmunitario de los mamíferos.

Fija la molécula de endotoxina en la membrana externa de las células bacterianas, ejerciendo sus efectos biológicos cuando la endotoxina es liberada de las mismas, ya sea por desprendimiento natural de las bacterias en crecimiento o cuando las bacterias son lisadas por autolisis, ataque del complemento, fagocitosis o por ciertos antibióticos.

Es importante recordar que las endotoxinas son particularmente estables al calor y no son destruidas por los métodos habituales de autoclave o

Las endotoxinas, por sí mismas, no son tóxicas como otras toxinas, como las exotoxinas.

Las exotoxinas son proteínas producidas y secretadas por algunas cepas de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, y suelen tener células diana específicas donde provocan efectos tóxicos, como la alteración del metabolismo y la muerte celular.

Por ejemplo, E. coli enterotoxigénica (ETEC) produce una enterotoxina termoestable (STa) que se une a los receptores de los enterocitos en el intestino, interrumpiendo el transporte de iones y agua, lo que provoca una abundante diarrea (Kopic

las endotoxinas son liberadas al producirse la lisis bacteriana y no tienen células diana

El sistema inmunitario las “detecta” como una señal de infección que desencadena respuestas inmunitarias inflamatorias que pueden dar lugar a enfermedades

La “toxicidad” asociada a las endotoxinas se debe a la respuesta inmunitaria del hospedador. Las endotoxinas son reconocidas por el sistema inmunitario como señales de una infección por bacterias Gram negativas, lo que desencadena una respuesta inmunitaria inflamatoria innata.

En la sangre, que normalmente es estéril, cantidades mínimas de endotoxinas (<1ug) pueden estimular una intensa respuesta inflamatoria.

Las células inmunitarias, como los macrófagos y los monocitos, tienen receptores en la superficie de las células -receptores Toll-like 4 (TLR4)- que reconocen las endotoxinas.

La unión de la endotoxina al TLR4 desencadena una cascada de señalización celular que da lugar a la expresión de genes y a la producción de proteínas que estimulan una respuesta inflamatoria:

Citoquinas: Interleucina 6 (IL-6) y TNFα

Mediadores inflamatorios: Factor de activación plaquetaria (PAF) e Interleucina 1 (IL-1).

Figura 2. Las endotoxinas presentes en los alimentos para animales pueden activar el sistema inmunitario del hospedador, provocando una respuesta inflamatoria que puede dañar tejidos y órganos y provocar la muerte.

Esto estimula más respuestas inflamatorias, lo que permite una rápida activación del sistema inmunitario innato, para hacer frente a cualquier bacteria antes de que la infección avance demasiado.

Sin embargo, la potente respuesta inflamatoria tiene que ser cuidadosamente controlada y “apagada” para evitar daños al huésped.

Esto se consigue mediante la producción de mediadores antiinflamatorios como los antagonistas del receptor de la interleucina 10 y de la interleucina 1 y las proteínas que se unen a las endotoxinas (proteína de unión al LPS (LBP)).

Asimismo, las células inmunitarias, como los macrófagos y los neutrófilos, pueden ayudar a eliminar las endotoxinas mediante la producción de enzimas que degradan la parte del lípido A de la molécula.

El hígado también desempeña un papel importante en este sentido.

La respuesta a las endotoxinas se ha conservado a través de la evolución y, dotando a nuestros ancestros de una ventaja de supervivencia en un mundo lleno de patógenos Gram-negativos.

De hecho, se ha observado una respuesta a las endotoxinas en antiguas criaturas marinas como el cangrejo de herradura (Limulus polyphemus) que han estado en la tierra durante muchos millones de años (Levin y Bang, 1968).

El descubrimiento de una respuesta inmunitaria de coagulación frente a endotoxinas en el cangrejo herradura, condujo al desarrollo de un ensayo muy sensible para las endotoxinas bacterianas utilizando las células sanguíneas (amebocitos) de estos organismos: el test de lisado de amebocitos de Limulus (LAL) (Figura 3).

Si una cantidad importante de endotoxinas entra en el torrente sanguíneo o no puede eliminarse rápidamente, la respuesta inflamatoria puede exagerarse con una “tormenta de citoquinas” que escapa al control de los mecanismos antiinflamatorios, dañando los tejidos y órganos del hospedador.

Esta condición se conoce como sepsis y conlleva una alta tasa de mortalidad.

del test LAL para detectar endotoxinas bacterianas. Las endotoxinas, desprendidas de las bacterias Gram negativas, se unen y activan el factor C en los amebocitos de Limulus. Esto desencadena una reacción en cascada de enzimas que culmina en la formación de un coágulo de sangre (coagulina). La adición de un sustrato cromogénico permite que la reacción produzca un producto coloreado.

Figura 3.

PrincipioPor lo tanto, la presencia de endotoxinas en la sangre puede ser letal y deben minimizarse los mecanismos que permiten su acceso a la circulación sanguínea.

Este test se utiliza de forma rutinaria en la industria farmacéutica, puesto que se requiere que todos los medicamentos y dispositivos médicos, como marcapasos, catéteres y otros dispositivos invasivos, estén libres de contaminación por endotoxinas, ya que podrían producirse reacciones inmunitarias potencialmente mortales (sepsis) si la endotoxina se administra inadvertidamente al cuerpo humano (Abate et al.,2020).

Los investigadores de Molendotech Limited han desarrollado una versión del test LAL que puede analizar muestras ambientales para detectar el contenido de endotoxinas como prueba, para la contaminación bacteriana o fecal del agua o los alimentos, incluidos los piensos.

El intestino es un enorme reservorio de bacterias Gram negativas y, en consecuencia, contiene grandes cantidades de endotoxinas que pueden entrar en el torrente sanguíneo a través de la absorción intestinal.

El organismo ha desarrollado la compartimentación para evitar que entren altas cantidades de endotoxinas en el torrente sanguíneo.

Sin embargo, las lesiones intestinales, una dieta rica en lípidos, los tratamientos farmacológicos, las infecciones o la inmadurez (por ejemplo, los neonatos) facilitan la translocación de las endotoxinas a través de la membrana hacia la circulación sistémica.

El deterioro de la función de la barrera intestinal también es motivo de preocupación en los animales y se sabe que el estrés en los cerdos o la acidosis ruminal subaguda (ARSA) en el ganado vacuno facilitan la entrada de endotoxinas en la circulación y provocan consecuencias patológicas.

Se ha demostrado que dosis bajas de endotoxinas inducen los síntomas de ARSA, incluyendo inflamación, disminución del pH ruminal y la alteración de la microbiota (Jing et al., 2014). Por lo tanto, la inhalación o el consumo de endotoxinas puede iniciar una enfermedad grave en animales jóvenes.

Los aditivos para piensos, como los aminoácidos y las vitaminas, son producidos cada vez más mediante tecnología recombinante utilizando bacterias Gram negativas, especialmente E. coli.

Si las endotoxinas de las bacterias contaminan el aditivo, podría suponer un riesgo para los animales, así como para los trabajadores que manipulan los aditivos y el consumidor.

Se ha documentado, por ejemplo, que los trabajadores expuestos a endotoxinas inhaladas con el polvo procedente de naves avícolas u otras fuentes presentan síntomas clínicos, incluida la disminución de la función pulmonar (Consejo de Salud de los Países Bajos, 2010).

Aunque el ganado de granja está continuamente expuesto a las endotoxinas del medio ambiente, incluidos los piensos, las dietas que contienen altas concentraciones de endotoxinas suponen un riesgo, ya que incluso pequeñas dosis que atraviesan la barrera intestinal pueden causar enfermedades graves (Mani et al., 2013).

Por ello, vale la pena limitar los ingredientes de los piensos que contienen endotoxinas, en animales con una función de barrera gastrointestinal alterada (Wallace et al., 2016).

También cabe esperar que los animales reaccionen a las endotoxinas inhaladas presentes en el polvo de las naves y de los piensos, de forma similar a los trabajadores humanos. Sin embargo, hay pocos estudios sobre la exposición de los animales a las endotoxinas inhaladas y los límites de exposición son inciertos.

Las micotoxinas son toxinas producidas por hongos (mohos) que crecen en los cultivos o en los ingredientes de los piensos durante su almacenamiento.Pueden causar una serie de efectos adversos para la salud y suponen una grave amenaza para la salud de los seres humanos y del ganado.

Las micotoxinas que se encuentran habitualmente en los piensos son las aflatoxinas, la zearalenona, la toxina T2, el deoxinivalenol y la ocratoxina A.

Los piensos contaminados resultan en la presencia conjunta de micotoxinas y endotoxinas en el tracto gastrointestinal de los animales de producción y se ha descubierto que tienen efectos adversos sinérgicos en la salud de los animales y el consiguiente impacto económico.

Como se ha señalado anteriormente, una barrera intestinal intacta es importante para reducir la incorporación de endotoxinas a la circulación sanguínea y evitar sus consecuencias inflamatorias.

Además, un sistema inmunitario y un hígado sanos también son importantes para controlar la cantidad de endotoxinas en la sangre.

Las micotoxinas dañan los epitelios del intestino (barrera), lo que permite que más contenido intestinal, incluidas las endotoxinas, pasen a la circulación sanguínea.

¿PUEDEN LAS MICOTOXINAS INFLUIR EN LA RESPUESTA A LAS ENDOTOXINAS?

cualquier mecanismo de eliminación de endotoxinas (Figura 4).

Así, las micotoxinas presentes en los piensos actuarán de forma sinérgica con las endotoxinas, ocasionando graves consecuencias para la salud de los animales que ingieran los piensos contaminados. Los animales jóvenes, en fase de destete, serán especialmente vulnerables (Wallace et al., 2016).

Para limitar o prevenir los efectos de las endotoxinas y las micotoxinas en los piensos, éstos deben tratarse con agentes que aglutinen y eliminen estas moléculas (Boyacioglu, 2019) y debe comprobarse su eficacia para eliminar las endotoxinas.

Además, el propio pienso puede someterse a pruebas para determinar el contenido de bacterias Gram negativas y endotoxinas.

Existen pruebas para diferentes micotoxinas, pero son más complejas. El cribado general de la contaminación por hongos (moho) debería ser posible con pruebas que estarán disponibles en breve.

Figura 4. Las micotoxinas afectan a las células inmunitarias y al hígado, impidiendo la producción de enzimas de desintoxicación de endotoxinas y otras moléculas antiinflamatorias. También pueden alterar la barrera epitelial intestinal que normalmente impide la entrada de endotoxinas en la circulación sanguínea.

Endotoxinas en los piensos y su relación con las micotoxinas DESCÁRGALO EN PDF

“Tabla

de antioxidantes”

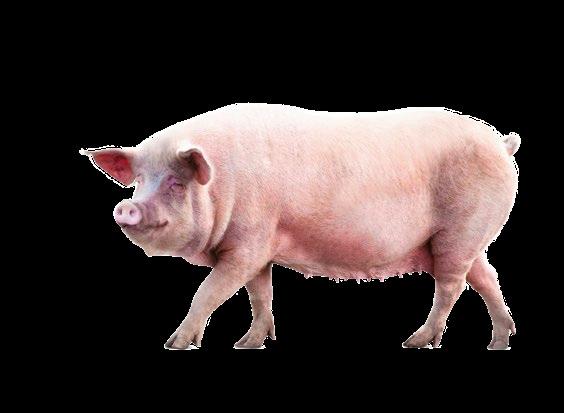

¿Qué es el éxito en un programa de desarrollo de futuras madres?

Los métodos utilizados para el desarrollo de esta categoría pueden afectar en gran medida a la supervivencia de su descendencia, tanto directa como indirectamente.

Indirectamente, un desarrollo adecuado de las nulíparas puede reducir las tasas de descarte precoz y la mortalidad, aumentando la longevidad del rebaño de cerdas y dando lugar a cerdas más maduras que tienen una mayor inmunidad y pueden transmitirla a sus lechones.

Jamil E. G. Faccin, Mike D. Tokach, Robert D. Goodband, Joel M. DeRouchey, Jason C. Woodworth, and Jordan T. Gebhardt Kansas State University, Manhattan, KS, USADirectamente, un desarrollo adecuado puede maximizar el desarrollo de las glándulas mamarias, aumentando la producción de calostro y leche y dando lugar a lechones más grandes y sanos.

Para garantizar el éxito durante la lactación y mejorar la supervivencia, es importante aumentar la ingesta de calostro, reducir la presión de la lactancia, proporcionar un espacio adecuado y promover un buen ritmo de crecimiento en las nulíparas en desarrollo.

Las nulíparas de bajo peso al nacer o de camadas con bajo peso al nacer deben ser descartadas al principio del proceso de selección. Deben ser destetadas a los 24 días de edad o más y crecer con una tasa de crecimiento de más de 600 g/d.

Aunque las líneas genéticas con tasas de crecimiento excepcionales tienen sus ventajas, criar futuras madres demasiado pesadas puede reducir su longevidad.

Para aumentar la productividad y la longevidad del rebaño, las futuras madres deben ser inseminadas entre 135 y 160 kg y en el segundo celo o más tarde, mientras se encuentren en un estado metabólico positivo.

Una vez inseminadas, deben ser alimentadas para mantener o aumentar las reservas corporales sin llegar al parto excedidas de peso.

Una condición corporal adecuada en el momento del parto puede influir en el porcentaje de lechones nacidos vivos, en la producción de calostro y leche y, posteriormente, en el rendimiento y la supervivencia de los lechones.

Con el beneficio añadido de la mayor inmunidad de los lechones que confiere una estructura de paridad de cerdas de más edad, los efectos del desarrollo de las nulíparas sobre el rendimiento y la supervivencia de las crías pueden ser duraderos. Restringir la ingestión de pienso en momentos específicos también podría ser perjudicial para el desarrollo mamario, pero

Tabla 1. Tasa de permanencia y porcentaje de nulíparas inseminadas según categoría de peso al nacimiento (Patterson y Foxcroft, 2017). abc Letras distintas representan diferencias estadísticas (P < 0,05). n= numero de individuos analizados

Evitar seleccionar aquellas cerdas que pesen menos de 1 kg de PV al nacer.

¿Por qué? Las nacidas con PV < 1 kg al nacer producen 4,5 lechones menos en los tres primeros ciclos que las clases de peso al nacimiento superiores. Además, estas cerdas presentan una menor tasa de permanencia en el rebaño (Tabla 1).

El hecho de que las cerdas con un PV al nacer < 1 kg muestren resultados satisfactorios en términos de manifestacion de primer celo y tasa de partos, oculta el impacto negativo sobre la prevalencia de la selección de cerdas jóvenes de bajo peso al nacer como futuras madres.

Evitar la selección de nulíparas procedentes de cerdas que paren lechones con un peso medio al nacimiento < 1,15 kg en dos o más ciclos.

¿Por qué? de cerdas con fenotipo de bajo peso al nacimiento pueden transmitir esta característica a su progenie.

Las cerdas con mayor producción de leche (por ejemplo, las cerdas multíparas) deberían amamantar a las cerdas de recría como futuras madres.

¿Por qué? Las cerdas que consuman al menos 250 g de calostro serán más pesadas a los 42 días de edad y en consecuencia tienen una mayor capacidad de supervivencia y de parir una camada.

Los cerdos nacidos de cerdas de primer ciclo y criados por cerdas de almenos 5 partos son más pesados al destete que los criados con su madre primeriza. Las granjas de multiplicación pueden aprovechar estas indicaciones y conceptos para maximizar la ingestión de calostro y leche de las futuras cerdas de reposición.

Añada más fósforo que en las líneas terminales, considerar tambien fuentes de oligoelementos orgánicos o quelados (Figura 1) y la suplementación de colina, piridoxina, ácido fólico y biotina adicionales.

¿Por qué? Los niveles de fósforo recomendados para la mineralización ósea son un 8% más altos que para animales con propositos comerciales.

Desde los 90 d de edad hasta la pubertad, no restringir demasiado la ingesta de energía; Evite sobrealimentar a las futuras madres al final de la gestación.

¿Por qué? Se puede alcanzar un desarrollo adecuado de las glándulas

La suplementación con minerales traza orgánicos puede reducir la incidencia de osteocondrosis.

Las vitaminas adicionales intervienen en las funciones reproductivas y a menudo no se encuentran en los premix vitaminico-minerales para cerdos de engorde y acabado.

El coste de la suplementación extra es relativamente bajo en comparación con el coste total de la dieta.

Sobrealimentar a las cerdas jóvenes al final de la gestación depositará más grasa en las glándulas mamarias, reduciendo el calostro y la producción de leche.

Proporcionar una exposición adecuada a los verracos con al menos 10 meses de edad, promueve la mayor interacción física posible con las futuras madres.

¿Por qué? Tener más verracos es mejor para evitar la fatiga. Los verracos maduros tienen más libido y son lo suficientemente grandes como para estimular el estro sin ser sumisos a las nulíparas en los corrales.

Inseminación en el segundo estro y entre 135 y 160 kg de peso corporal.

¿Por qué? Inseminar en el primer estro reduce la tasa de partos y el tamaño de la camada en el primer parto. Recriar nulíparas con sobrepeso reduce su longevidad en el rebaño.

Restringir el crecimiento antes de la cubrición cuando se críen nulíparas de más de 160 kg.

¿Por qué? Evite cubrir cerdas jóvenes con sobrepeso controlando la tasa de crecimiento de 100 a 200 días de edad.

Cuando la experiencia, la dedicación y el desempeño tienen un objetivo en común, suceden cosas sorprendentes y los desafíos comienzan a convertirse en oportunidades de crecimiento, esto es el poder de transformación del trabajo en equipo.

Escanee el código QR para comenzar a trabajar juntos o póngase en contacto con Luis da Veiga: ldaveiga@zinpro.com #PowerOfZinpro

Figura 2. Peso Vivo al parto y rendimiento por paridad 4 de hembras recriadas con ingesta energética ad libitum y 75% de ad libitum (25% de energía restringida) desde los 123 días de edad hasta la cubrición (Johnson et al., 2022).

Disminuir el contenido energético

(Figura 2) de la dieta del 13 al 25%, o del 10 al 20% la relación lisina:ME puede enlentecer el crecimiento sin afectar al rendimiento reproductivo.

Sin embargo, puede retrasar la pubertad. Revise las fórmulas de las dietas para asegurarse de que no tienen ingredientes/inclusiones que promuevan un crecimiento más rápido.

Las dietas con una mayor inclusión de fibra no enlentecen el crecimiento de las futuras madres la mayoría de las veces debido a su capacidad para compensar con una mayor ingesta de alimento.

Manejo:

Utilizar comederos secos con pienso en harina. Los comederos húmedos y secos o las dietas en pellets pueden mejorar el crecimiento.

Tener cuidado al reducir el espacio disponible para el comedero o aumentar la densidad de población.

Estas estrategias pueden estimular interacciones agresivas y

Aplicar esta técnica a las futuras madres que no alcancen el objetivo de peso corporal en el momento del primer servicio (Figura 3).

¿Por qué? El flushing sólo mejora los resultados reproductivos cuando las cerdas jóvenes están por debajo del peso objetivo al primer servicio.

Por ejemplo, se recomienda aplicar esta técnica sólo a las cerdas proyectadas para el segundo celo pero que pesen < 120 kg PV a la salida del primer celo.

Temprana: No alimentar a las futuras madres por debajo de los requerimientos de mantenimiento y crecimiento y evitar alimentarlas con más de 7,5 Mcal de EN/día.

Tardía: A menos que la condición corporal sea baja, evite el “bumpfeeding”.

¿Por qué? Las nulíparas sobrealimentadas pueden tener un menor tamaño de camada y un menor consumo de alimento y producción de leche en lactación.

Si esta práctica se aplicara a todas las cerdas, se obtendría un rebaño con sobrepeso y un mayor coste de mantenimiento del peso corporal. El flushing durante 7 días antes de la cubrición puede mejorar el total de nacidos sin aumentar la grasa dorsal.

El “bump feeding” mejora levemente el peso al nacimiento pero aumenta la tasa de nacidos muertos y reduce la ingesta de alimento y la producción de calostro y leche durante la lactación.

Menor al peso y edad objetivo

Mejora la tasa de ovulación y los nacidos totales

Mejora la tasa de ovulación pero no los

Mayor al peso y edad objetivo

Evitar tener glándulas mamarias que no hayan sido amamantadas (pezones inactivos) durante la primera lactación.

¿Por qué? Las glándulas mamarias que no hayan sido amamantadas durante la primera lactación producen menos calostro y leche en el subsiguiente parto.

Puede parecer sencillo cumplir los 12 puntos de forma independiente.

Sin embargo, se necesita dedicación y coordinación para lograrlos todos debido al número de días, instalaciones y personas implicadas.

Se requiere una gran comunicación y una comprensión de la importancia del desarrollo de las futuras madres para garantizar el futuro del sistema de producción.

Por último, una forma sencilla de persuadir a los profesionales del sector porcino de la importancia de alcanzar la excelencia en el manejo y la alimentación de las nulíparas es el recordatorio de que las cerdas con un rendimiento notable a lo largo de toda su vida son sin duda consecuencia del éxito del programa de desarrollo de cerdas de reposición.

Prácticas de manejo y alimentación para el éxito de un programa de desarrollo de futuras madres

DESCÁRGALO EN PDF

LEVUCELL SB mejora el confort digestivo de las cerdas y estimula la ingesta de pienso durante la lactación, incluso bajo condiciones de estrés por calor. Las cerdas suplementadas con LEVUCELL SB inician rápidamente una buena lactación y utilizan mejor sus reservas corporales, lo que a su vez, les ayuda a mejorar el crecimiento y la tasa de supervivencia de las camadas al destete.

La alimentación de las cerdas lactantes es un punto clave para el desarrollo óptimo de la camada y el futuro desempeño de la hembra en las gestaciones sucesivas.

Las líneas genéticas en porcino se han seleccionado para obtener el máximo número de lechones viables/cerda/año, es decir la mayor rentabilidad, máxima producción de carne/cerda/año.

Este objetivo sólo se puede conseguir si tenemos una cerda sana y que optimice los recursos alimenticios que le proporcionamos, llegando así a una máxima producción de leche para los lechones que asegurará su desarrollo y viabilidad.

Dr. D. Torrallardona 1, Dr. L. Hall 2, Dr. P. Ader 2 y Mvsc. E. Moreno 3

1Nutrición Animal, IRTA, España

2Nutrición Animal, BASF SE, Alemania

3Nutrición Animal, BASF Española, España

Dr. D. Torrallardona 1, Dr. L. Hall 2, Dr. P. Ader 2 y Mvsc. E. Moreno 3

1Nutrición Animal, IRTA, España

2Nutrición Animal, BASF SE, Alemania

3Nutrición Animal, BASF Española, España

Existen múltiples estrategias alimenticias para conseguir ese objetivo. Dentro de ellas, la inclusión de enzimas en el pienso es una de las más implementadas y económicamente rentables.

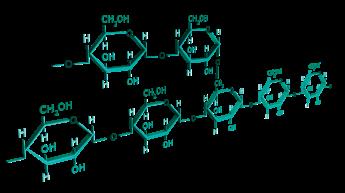

La adición de fitasas, xilanasas y/o glucanasas permite al animal extraer el máximo potencial del alimento y reducir a su vez el efecto antinutricional de algunos componentes, como los polisacáridos no amiláceos (PNA) que interfieren en la digestibilidad de los nutrientes.

PNA es el nombre que reciben el conjunto de carbohidratos complejos distintos al almidón dónde se incluyen los arabinoxilanos, β-glucanos y β-mananos.

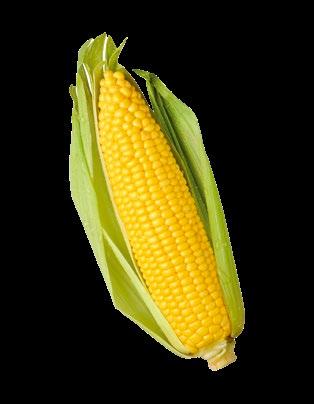

Estos componentes los encontramos presentes en cereales cómo por ejemplo el maíz, trigo, cebada o centeno, materias primas muy usadas en la alimentación de cerdas lactantes.

Para su óptimo aprovechamiento se utiliza una mezcla de xilanasas y glucanasas. Estas enzimas se encargarán de:

Transformar los PNA en moléculas más pequeñas, menos antinutritivas y más fermentables.

Transformarán arabinoxilanos en pequeñas moléculas de D-xylosa y L-arabinosa, los β-glucanos en moléculas simples de glucosa y los β-mananos en manosas también simples.

Ambas enzimas, xilanasa y glucanasa, presentan una acción complementaria sobre la matriz alimenticia cuando se administran de forma conjunta.

Los arabinoxilanos representan, de forma general, la mayor parte de PNA y pueden llegar a ser de hasta >50% en materias como los DDGS.

Para valorar la influencia de xilanasas y glucanasas en el aprovechamiento de los cereales que contienen PNA, se realizaron pruebas de digestibilidad total aparente (DTA) en cerdas lactantes.

La DTA nos permite evaluar de forma objetiva la proporción de nutrientes disponibles para la absorción por parte del animal, lo cual significa el aprovechamiento general de un alimento.

El estudio se realizó en colaboración con el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), en España.

Antes del parto se suministraron 3 kg de alimento/cerda/día

Se estudió cómo afectaba a la DTA la inclusión de 560 TXU de xilanasa y 250 TGU de β-glucanasa por kg de pienso en cerdas en lactación que recibían una dieta compuesta por trigo, cebada, centeno, soja y colza. La prueba duró 6 semanas y se incluyeron cerdas LDxLW entre el 2º y 7º parto.

Después del parto y hasta el destete de los lechones (día 28) la alimentación fue ad libitum siempre con el mismo tipo de pienso/tratamiento asignado.

Se tomaron datos de rendimiento de las cerdas y los lechones, así como muestras individuales de heces de las cerdas.

Durante las 6 semanas del estudio, se comprobó un incremento signi cativo del porcentaje de digestibilidad total aparente en materia seca y materia orgánica, llegando hasta >80% y >83% respectivamente.

Esto nos indica que, de forma general, el pienso consumido por el animal va a estar más biodisponible y por tanto incrementar su aprovechamiento general.

Para analizar cuál fue el alcance de este incremento de digestibilidad, nos centramos en la energía, grasa, fibra neutro detergente (FND) y hemicelulosa.

Gráfico 1. Adaptación del gráfico de digestión total aparente de materia seca (D. Torrallardona et al., 2018)

La energía y la grasa son elementos clave para la producción láctea y además para mantener la condición corporal apropiada. Estos dos parámetros incrementaron de forma significativa, hasta un 81% de DTA en energía y un 47% DTA en la grasa, en el estudio realizado.

La grasa además, es uno de los factores principales que afectan a la vitalidad y viabilidad de los lechones así como la eficacia reproductiva.

Gráfico 2. Adaptación del gráfico de digestión total aparente de materia orgánica (D. Torrallardona et al., 2018)

Gráfico 3. Adaptación del gráfico de digestión total aparente de energía (D. Torrallardona et al., 2018)

Gráfico 4. Adaptación del gráfico de digestión total aparente de grasa (D. Torrallardona et al., 2018)

Por la parte de fibra, los resultados también fueron significativamente más altos que en la dieta control.

La FND y la hemicelulosa incrementaron su digestibilidad hasta un 69% DTA y 81% DTA respectivamente.

Esto conlleva a que se reduzca el efecto de dilución que ejerce la fibra en los piensos y además un mayor porcentaje de componentes ligados a la fibra pudieron ser liberados.

Gráfico 5. Adaptación del gráfico de digestión total aparente de FND (D. Torrallardona et al., 2018)

Gráfico 6. Adaptación del gráfico de digestión total aparente de hemicelulosa (D. Torrallardona et al., 2018)

Teniendo todos los resultados en cuenta, se puede concluir que la suplementación con 560 TXU/Kg de xilanasa y 250 TGU/Kg de β-glucanasa mejora significativamente la digestión total aparente de los nutrientes y la energía en las cerdas lactantes.

Referencia bibliográfica disponible en el artículo en su versión digital en web nutriNews.

Suplementación con xilanasa/ glucanasa en cerdas en lactación

DESCÁRGALO EN PDF

A medida que crece la demanda de animales criados de manera más sostenible, también lo hace el rendimiento de nuestros ingredientes eficientes de máxima calidad y nuestras innovadoras soluciones digitales.

Ácidos orgánicos

Ácido linoleico conjugado

Aditivos anti-micotoxinas

Carotenoides

Enzimas

Glicinatos

Monoglicéridos

Propandiol

Vitaminas

Soluciones digitales: OpteinicsTM – Software para una producción más sostenible y cálculo del impacto medioambiental trinamiX – Espectroscopía NIR portátil

Cloudfarms – Sistema de gestión porcina

The science of sustainable feed that succeeds

nutricion.animal@basf.com

animal-nutrition.basf.com

Eamenaza creciente para la producción animal y el sector porcino, ya que los periodos sostenidos de altas temperaturas son cada vez más frecuentes.

Además de las consecuencias del calor sobre el bienestar animal, el estrés por calor puede reducir el rendimiento productivo, comprometer el estado de salud de los animales y amenazar la rentabilidad de los productores porcinos.

Por todos estos motivos, es importante que los productores tomen medidas para adaptarse a este desafío y así minimizar el impacto del calor en sus producciones.

Equipo técnico Grupo PH-Albio

Equipo técnico Grupo PH-Albio

Los cerdos tienen un metabolismo elevado y producen un calor considerable, además en comparación con otras especies de animales de granja, los cerdos son más sensibles a las altas temperaturas ambientales porque tienen un tejido subcutáneo grueso, glándulas sudoríparas subdesarrolladas y no jadean de forma eficiente.

Tampoco se ha identificado en cerdos el gen UCP1, por lo que no disponen de grasa marrón (parda), dificultando la movilización energética.

Cuando los cerdos no pueden disipar el calor corporal debido a las altas temperaturas ambientales, entran en lo que se conoce como estrés por calor.

Los cerdos responden al estrés por calor activando un complejo de factores fisiológicos, conductuales y mecanismos anatómicos destinados a facilitar la pérdida de calor o minimizar la ganancia de calor del medio ambiente.

Cuando la sensación térmica aumenta, los cerdos son capaces de disipar el exceso de calor mediante procesos de convección, radiación, conducción y evaporación:

La percepción del ambiente termal no depende únicamente de la temperatura del aire, sino que aspectos como su velocidad, humedad, la temperatura de las superficies próximas o la posibilidad de mojar la piel, son factores determinantes en el confort térmico de los animales en general y de las cerdas en particular.

Adaptado de

Desde el siglo XIX, los esfuerzos de los genetistas en la industria porcina han conseguido incrementar la productividad, resultando en cerdas con muchos más lechones por parto y produciendo mucha más leche que en el pasado. Además, la selección en crecimiento de los engordes ha acarreado un aumento del peso vivo de las cerdas.

La consecuencia de todo esto es que las cerdas están produciendo más calor, que debe disiparse, sin mucho esfuerzo, para evitar entrar en “estrés”.

La primera respuesta de las cerdas al calor es reducir el consumo de pienso. A temperaturas por encima de la temperatura crítica superior, la ingesta diaria de pienso y la producción de leche en las cerdas lactantes se reducen para disminuir la producción de calor interno. (Quiniou and Noblet, 1999; Cabezón et al., 2017).

El estrés por calor también afecta negativamente la fertilidad, incluida la disminución de las tasas de concepción y el aumento de los días desde el destete hasta el estro (Prunier et al., 1997; Knox et al., 2013; Williams et al., 2013).

Además, las respuestas directas de las cerdas al estrés por calor afectan el crecimiento de los lechones (Renaudeau and Noblet, 2001).

La selección para aumentar la productividad de las cerdas, incluyendo el tamaño y el peso de la camada al destete, ha reducido la temperatura crítica superior de la cerda moderna a aproximadamente 18 ºC (Quiniou y Noblet, 1999) y ha aumentado su producción de calor en comparación con las cerdas anteriores (Brown-Brandl et al., 2014; Stinn y Xin, 2014; Cabezón et al. 2017)

Para que las cerdas logren alcanzar un alto porcentaje de su potencial genético para la producción de leche y los subsiguientes

Para intentar tener una visión de conjunto de las consecuencias del calor en cerdas, se ha realizado una revisión de literatura (638 trabajos, 94 seleccionados) y el metaanálisis correspondiente (Bjarne Bjerg, et al 2020).

Los parámetros analizados en esta revisión

fueron:

10 15 20 25 30 35 40

Temperatura del aire, ºC

Nulíparas Quiniou & Noblet, 1999 (Lacting sows)

Quiniou & Noblet, 1999 (Broken-Line Model)

Lacting sows (other than Quiniou & Noblet, 1999) Cerdas

Gráfico 1. Frecuencia respiratoria en función de la temperatura del aire. (Bjarne Bjerg, et al 2020).

Mientras la temperatura del aire está por debajo de los 20ºC, la tasa respiratoria media fue de 26 bpm. A partir de los 25ªC la frecuencia respiratoria aumentó en aproximadamente 6 bpm por cada grado que aumenta la temperatura del aire.

Temperatura rectal, ºC

15 20 25 30 35 40

Temperatura del aire, ºC

Cerdas gestantes

Cerdas lactantes (primer parto)

Nulíparas Cerdas post-lactación

Quiniou & Noblet, 1999 (Lacting sows)

Quiniou & Noblet, 1999 (Broken-Line Model)

Lacting sows (other than Quiniou & Noblet, 1999)

Gráfico 2. Temperatura rectal en función de la temperatura del aire.

La temperatura rectal aumentó aproximadamente 0,075 ºC/ºC de aumento de la temperatura ambiental, y esta cifra aumentó a 0,099 ºC/ºC cuando las comparaciones incluyeron sólo los estudios en los que el grupo de baja temperatura, ésta fue superior a 20ºC.

La temperatura de la piel en el flanco, la espalda y la ubre aumentó en promedio 0,29 ºC por ºC de aumento de la temperatura del aire incluyendo todos los estudios.

Ubre (Quiniou & Noblet, 1999)

Flanco (Quiniou & Noblet, 1999)

Ubre (Quiniou & Noblet, 1999)

Espalda(Quiniou & Noblet, 1999)

Flanco (Quiniou & Noblet, 1999)

Ubre(other than Quiniou & Noblet, 1999)

Espalda(Quiniou & Noblet, 1999)

Flanco(Reneaudeau et al., 2001)

Ubre(other than Quiniou & Noblet, 1999)

Espalda(other than Quiniou & Noblet, 1999)

Flanco(Reneaudeau et al., 2001)

Oreja (four studies, see Table 5)

Ojo (three studies, see Table 5)

Espalda(other than Quiniou & Noblet, 1999)

Oreja (four studies, see Table 5)

Snout (Three studies, see Table 5)

Ojo (three studies, see Table 5)

Hombro (Lucy & Safrankski, 2017)

Snout (Three studies, see Table 5)

Full body (Johnson et al, 2016)

Hombro (Lucy & Safrankski, 2017)

Linear (Ubre (Quiniou & Noblet, 1999))

Full body (Johnson et al, 2016)

Linear (Flanco (Quiniou & Noblet, 1999))

Linear (Ubre (Quiniou & Noblet, 1999))

Linear (Espalda(Quiniou & Noblet, 1999))

Linear (Flanco (Quiniou & Noblet, 1999))

Gráfico 3. Temperatura de la piel en función de la temperatura del aire. (Bjarne Bjerg, et al 2020).

Linear (Espalda(Quiniou & Noblet, 1999))

De media, la ingesta de alimento disminuyó en 230 g /día y ºC. Sin embargo, no se observó un efecto significativo de la temperatura del aire cuando las cerdas se expusieron a una temperatura por debajo de 27 ºC. Cuando las cerdas se expusieron a una temperatura del aire de 27 ºC y superior, la ingesta diaria de alimentación se redujo en 270 g /día y ºC.

Gráfico 4. Consumo en función de la temperatura de aire (Bjarne Bjerg, et al 2020).

La producción de leche disminuyó una media de 184 g/día y ºC. Sin embargo, ninguno de los estudios presentó resultados que indicaron un efecto estadísticamente significativo de las temperaturas del aire por debajo de 27 ºC.

pp= cerdas primíparas; ns= no significativo; nr= no reportado; int= interacción con otros factores.

Tabla 1. Reducción de la producción de leche a temperaturas del aire elevadas (Bjarne Bjerg, et al 2020).

Temperatura del aire, oC

Quiniou & Noblet, 1999

Stansbury et al, 1987

Malmkvist et al, 2012

Otros estudios

Gráfico 5. Perdida de peso en función de la temperatura del aire (Bjarne Bjerg, et al 2020).

La pérdida de peso corporal de las cerdas aumentó en 1,5 kg/ºC durante la lactación. De forma similar a los resultados presentados para la ingesta de alimento y la producción de leche, no se encontraron efectos significativos de las temperaturas del aire por debajo de 27 ºC para la pérdida de peso.

peso de la camada, kg/día

Como resumen de todo lo anterior, podríamos decir que a partir de 21,5 ºC es probable que las cerdas comienzan a responder al calor: A partir de 20ºC se incrementa el ritmo respiratorio, la temperatura rectal y de la piel, disminuye el consumo de pienso y aumenta la pérdida de peso de la cerda. A partir de 25-27ºC disminuye la producción de leche y disminuye el peso de la camada.

Si tenemos en cuenta los datos anteriores, en el caso de la cerda lactante sometida a una temperatura de 27ºC, el efecto sobre su productividad sería el siguiente:

Parámetro 27ºC

Consumo - 1750 g/día

Producción de leche - 1288 g/día

Ganancia camada - 343 g/día

Peso cerda

Perdida de 0,8-1 kg/día

Tabla 2. Resumen del efecto de una temperatura de 27oC sobre los paraámetros productivos de la cerda lactante (Bjarne Bjerg, et al 2020).

Si tenemos en cuenta que las cerdas lactantes prefieren una temperatura de 15–18 °C (Park and Oh 2017), la mejor manera de combatir el calor es disponer de instalaciones adecuadas (Figura 2)

Radiación solar (Onda corta)

Temperatura del aire, oC

Quiniou & Noblet, 1999

Stansbury et al, 1987

Malmkvist et al, 2012

Otros estudios

Gráfico 6. Ganancia de peso de la camada en función de la temperatura del aire (Bjarne Bjerg, et al 2020).

A partir de una temperatura ambiental de 25ºC, la ganancia de peso diaria de la camada disminuyó de media 49 g /día y ºC (incluyendo todos los estudios)

Ventilación

Nebulizador Aspersor Ventilador

Convección

Evaporación

Radiación infrarroja (Onda larga)

Conducción

Figura 2. Intercambio térmico (calor) entre un cerdo y su con predicción de diferentes estrategias de refrigeración en relación con el intercambio de calor. (Mayoraga et al. 2018).

En algunas situaciones, especialmente en el caso de granjas viejas, no se disponen de las instalaciones adecuadas que permitan el confort térmico de las cerdas.

Considerando que la cerda, en condiciones de temperaturas por encima de la crítica superior, debe reducir la producción de calor interno para mantener, en lo posible, la ingesta de pienso y la producción de leche, la utilización de algún producto capaz de reducir la temperatura de la cerda, podría mitigar los efectos adversos de las altas temperaturas.

Como ejemplo de la ayuda que pueden suponer la utilización de este tipo de productos en el pienso se realizó una prueba de campo en el sureste de España durante los meses de julio y agosto de 2022 con el producto comercial Piroterm (aditivo fitogénico basado en un extracto de origen vegetal rico en aceites esenciales, polisacáridos, saponinas, flavonoides, esteroles, ácidos orgánicos, polioles, coumarinas, lignanos, alcaloides, ácidos grasos, aminoácidos y sesquiterpenos).

Durante la prueba, la temperatura media diaria en la zona fue de 26.7ºC, oscilando entre los 19.4 y los 40.2ºC

El número de cerdas lactantes en el experimento fue de aproximadamente 700 (17% primer parto), divididas en dos grupos dependiendo si el pienso contenía o no Piroterm.

Los resultados de campo que pudieron medirse indicaron lo siguiente:

Piroterm, herramienta fitogénica frente al estrés por calor en porcino DESCÁRGALO EN PDF

Tabla 3. Parametros productivos en la cerda gras la suplementación del pienso de lactación con Piroterm.

Las cerdas nulíparas suplementadas con Piroterm destetaron 0,54 lechones más (p=0,01)

El intervalo destete-cubrición de todas las cerdas, fue de 1,25 días menos en el caso del grupo Piroterm (5,71 días vs 6,96 días p=0,005)

El % de cerdas cubiertas a los 7 días post-destete fue de 10 puntos mejor en el grupo Piroterm (92,3% vs 83,6%)

Mejor respuesta primerizas (84,8% vs 73,6%, 15 puntos más)

Que en multíparas (93,2% vs 83,6%, 8 puntos más)

Los resultados de esta prueba de campo mostraron que, en condiciones de calor, Piroterm puede ser una buena ayuda para mitigar sus efectos negativos, con mejoras en la productividad de las cerdas: mayor número de lechones

Propiedades antipiréticas, antiinflamatorias y analgésicas

Mitiga los efectos negativos del estrés por calor

Sin efectos secundarios gastrointestinales

DISPONIBLE PARA PIENSO Y AGUA DE BEBIDA

Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, inflamación y necrosis (muerte de tejidos) en varios órganos del cuerpo del cerdo, incluidos los pulmones, el hígado y el bazo.

por una combinación de factores, que incluyen infecciones virales, predisposición genética y factores estresantes ambientales.

Actualmente no existe un tratamiento o vacuna específica para el SINS y la mejor manera de prevenir la enfermedad es a través de buenas prácticas de bioseguridad y prácticas de manejo que minimicen el estrés de los animales.

Sin embargo, una nueva investigación muestra que las endotoxinas pueden desempeñar un papel y su control puede reducir la aparición de SINS.

Los síntomas del síndrome inflamatorio y necrótico porcino (SINS) pueden variar según la etapa y la gravedad de la enfermedad, pero algunos síntomas comunes incluyen:

Inflamación: SINS se caracteriza por la inflamación en varios órganos del cuerpo del cerdo, especialmente los pulmones, el hígado y el bazo.

Necrosis: La necrosis, o muerte del tejido, es otra característica de los SINS y se puede observar en los órganos afectados por la inflamación.

Fiebre:

Los cerdos con SINS suelen tener fiebre alta que puede durar varios días.

Diarrea:

Algunos cerdos con SINS también pueden tener diarrea.

Pérdida de apetito: los cerdos con SINS pueden tener una reducción del apetito, lo que puede conducir a la pérdida de peso.

7

Depresión: Los cerdos afectados por SINS pueden parecer deprimidos y letárgicos.

Síntomas respiratorios: SINS puede causar síntomas respiratorios, como tos, dificultad para respirar y aumento de la frecuencia respiratoria/jadeo.

8

Deshidratación: Debido a la fiebre y la diarrea, los cerdos pueden deshidratarse.

Es importante señalar que estos síntomas también pueden ser causados por otras enfermedades, por lo que se debe consultar a un veterinario para un diagnóstico adecuado.

Inicialmente se pensaba que la inflamación y la necrosis eran causadas exclusivamente por mordeduras e irritación mecánica. Sin embargo, diferentes estudios están demostrando que existen más causas.

De acuerdo con las revisiones de la patología de SINS, tres observaciones principales respaldan la opinión de que SINS es principalmente una enfermedad endógena (interna), aunque puede ser modificada por factores externos y otros factores de estrés mecánico.

Estas observaciones son:

Ocurrencia en partes del cuerpo distales (lejos del núcleo) como la cola, pezones y pezuñas

Evidencia de que SINS se puede expresar antes del nacimiento

Prueba de que la inflamación que se origina en los vasos sanguíneos está presente antes del nacimiento y con lechones que tienen la piel intacta en estudios que controlan las mordeduras y la irritación mecánica (p. ej., del suelo o del corral)

Se cree que SINS está causado por una combinación de factores, y uno de esos factores endógenos puede ser la exposición a endotoxinas.

Normalmente presentes en el tracto gastrointestinal (TGI) de los cerdos, las endotoxinas son sustancias tóxicas que se encuentran en las paredes celulares de ciertas bacterias gram-negativas (Figura 1).

Las bacterias gram-negativas forman parte de la microbiota gastrointestinal normal de los animales sanos, sin embargo, bajo determinadas condiciones de estrés o fases productivas (cambio de dietas) su presencia en el tracto gastrointestinal se ve incrementada.

Con una mayor concentración de bacterias gram-negativas, hay un aumento en la presencia de endotoxinas liberadas en el cuerpo cuando las bacterias mueren o las paredes celulares se dañan.

Outer membrane

Inner membrane

Figura 1. Típica estructura de Lipopolisacárido (LPS o endotoxina) en la membrana celular externa de una bacteria gram-negativa.

Una teoría es que la exposición a altos niveles de endotoxinas puede causar inflamación descontrolada y daño a los órganos del cuerpo del cerdo, lo que lleva a los síntomas de SINS.

Esto se debe a que las endotoxinas pueden desencadenar la liberación de mediadores proinflamatorios y provocar una respuesta inflamatoria sistémica que conduce a un fallo orgánico múltiple.

Cabe señalar que la relación entre SINS y las endotoxinas aún no se comprende completamente y se necesita más investigación para comprender y confirmar el mecanismo exacto.

Se cree que el SINS está causado por una respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza por la liberación de mediadores proinflamatorios como las citoquinas.

Las citoquinas son un grupo de pequeñas proteínas que intervienen en la regulación de la respuesta inmunitaria.

Algunas de las citoquinas proinflamatorias que se han asociado con SINS incluyen el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), la interleucina-1 beta (IL-1 β) y la interleucina-6 (IL-6).

Todas ellas están implicadas en la regulación de la respuesta inmunitaria y se sabe que desempeñan un papel en el desarrollo de la inflamación y el daño tisular asociado a diversas enfermedades.

El hecho de que las endotoxinas desencadenen una reacción proinflamatoria mediada por algunas de las mismas citoquinas asociadas a SINS, parece confirmar la hipótesis de que las endotoxinas son uno de los factores implicados en SINS.

Dado que existe una clara evidencia de la asociación de SINS con la presencia de endotoxinas (LPS), la reducción del impacto de las endotoxinas en los cerdos puede contribuir a reducir la incidencia y la virulencia de SINS.

El estudio demostró el efecto de Vitafix en la reducción de la producción de citoquinas inflamatorias, precisamente los mismos mediadores asociados a SINS descritos anteriormente.

En el estudio, los autores compararon el efecto sobre la producción de citoquinas mediante la inyección de endotoxinas con o sin la adición del secuestrante de toxinas.

El modelo utilizado fueron asas intestinales de lechones vivos, basado en un modelo de Vandenbroucke et al., 2011.

Estudios realizados en la Universidad de Gante (Univ. of Ghent, Report Res00108, 2022) han demostrado la capacidad de Vitafix para capturar endotoxinas en el tracto gastrointestinal, deteniendo así su acción en el epitelio intestinal y limitando su absorción al torrente sanguíneo. 5

El estudio consistió en la cirugía de dos lechones hembras de 5 semanas de edad.

Como unidades experimentales se utilizaron asas intestinales de yeyuno de 8 cm de largo.

intestinal y se analizaron para cuantificar la cantidad de citoquinas inflamatorias producidas.

Tratamientos

Control: Solución salina sin LPS ni secuestrante.

LPS: Solución salina con 200.000 EU de LPS

LPS+Vitafix: Solución salina + 200.000 EU de LPS + Vitafix a 3kg/TM

Figura 2. Producción de citoquinas inflamatorias inducidas por LPS en asas intestinales de lechones. IL-1 IL-6 MCP-1activación de la respuesta inflamatoria inducida por la presencia de endotoxinas.

Está bien establecido que SINS es causado por una variedad , incluyendo estrés, prácticas de producción, genética, etc…, aunque también están involucradas causas endógenas.

El tratamiento Control produjo los niveles más bajos de citoquinas en ambos lechones.

El tratamiento LPS produjo los niveles más elevados de citoquinas inflamatorias.

El tratamiento LPS + secuestrante ( Vitafix), produjo unos resultados parecidos a los del grupo Control.

Parte de la patogenicidad de SINS puede explicarse por la mediación de citoquinas inflamatorias, las mismas citoquinas que median la acción de LPS (endotoxinas).

Como se menciona anteriormente, es

Ha quedado demostrado que la utilización de Vitafix ayuda a controlar la acción de los LPS y consecuentemente se reduce la gravedad de SINS.

Endotoxinas, un posible causante de SINS DESCÁRGALO EN PDF

Referencias bibliográficas disponibles en el artículo en su versión digital en web nutriNews.

• Máxima actividad frente a endotoxinas bacterianas

• Eficacia superior frente a un amplio espectro de micotoxinas

• Mejora del rendimiento productivo.

• Resultados demostrados en pruebas in vitro e in vivo.

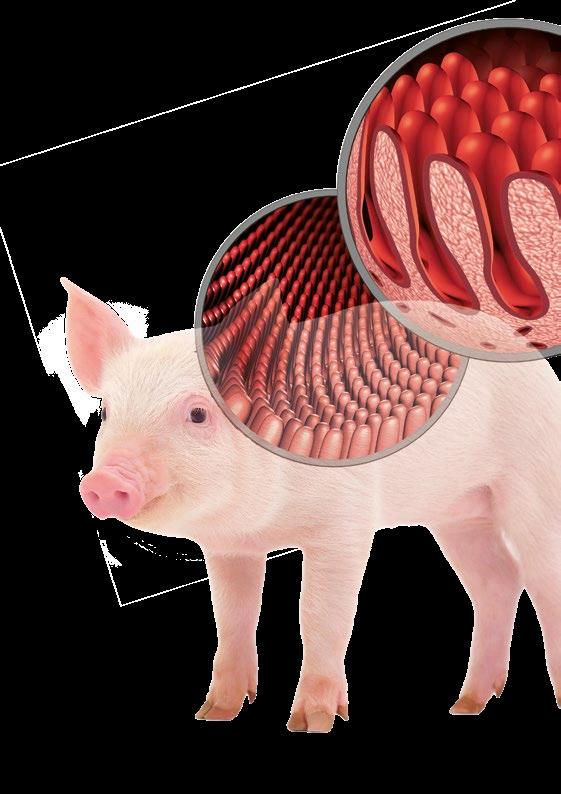

En los últimos años, el término “salud intestinal” se usa cada vez más en la cría de animales, en particular en la producción porcina.

Sin embargo, todavía no está claro qué significa salud intestinal, cómo puede definirse y la forma de medirla. Si se le pregunta a un veterinario, probablemente contestará que un intestino sano está relacionado con la ausencia de enfermedades, mientras que un productor se centrará sobre todo en cómo la salud intestinal influye positivamente en el rendimiento.

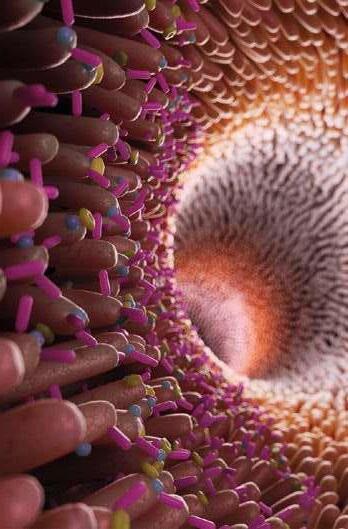

En realidad, el concepto de “salud intestinal” abarca varios aspectos del tracto gastrointestinal, como la digestión efectiva de los alimentos asociada con la rápida absorción de nutrientes, la ausencia de enfermedades a nivel intestinal, una microbiota intestinal “buena” y estable, así como un estado inmunitario bien determinado.

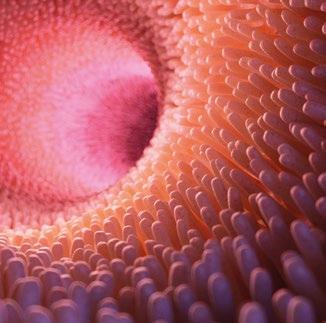

La primera oportunidad para desarrollar una mucosa intestinal robusta y una buena salud intestinal comienza en el nacimiento. Sin embargo, en la actualidad, el lechón se enfrenta a muchos desafíos, incluso durante la primera semana de vida.

Cada uno de estos factores contribuye al bienestar del animal y al mejor rendimiento observado por el

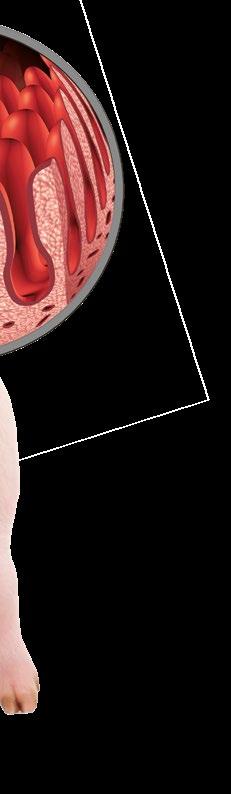

La mucosa intestinal, especialmente el intestino delgado, cumple dos funciones absorber los nutrientes y servir de barrera contra los agentes patógenos. Cualquier lesión o disfunción mucosal estará asociada con un mayor riesgo de infección, así como con enfermedades inmunomediadas.

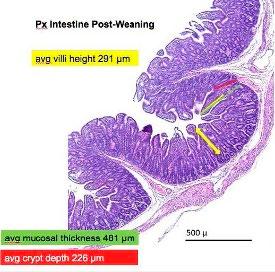

Los lechones nacen con un intestino relativamente inmaduro que evoluciona considerablemente después del nacimiento. El intestino de un lechón debe desarrollarse tanto en 3 a 4 semanas como el de un potro, de un becerro o de un ser humano lo hacen normalmente en 6 meses.

Algunos estudios han demostrado que el área de superficie total del intestino delgado de un lechón es el doble al décimo día de vida, y el número de enterocitos (células absorbentes que recubren las vellosidades del intestino delgado) se duplica en los primeros 3 días.

Este crecimiento requiere cantidades sustanciales de nutrientes y energía que no siempre pueden ser aportados por la cerda en los modernos sistemas de producción.

rápidamente siendo visibles sus efectos negativos a las pocas horas de la retirada de los alimentos (Jenkins y Thompson, 1994).

La falta de nutrientes en el intestino puede alterar las funciones de barrera del tracto gastrointestinal, lo que resulta en atrofia intestinal, inanición luminal, translocación bacteriana y deterioro de las funciones inmunitarias (Strodtbeck, 2003).

Se utilizan varias estrategias para tratar de superar los puntos clave de estrés de la producción: la mortalidad predestete, la diarrea posdestete y el transporte a larga distancia.

Los productores recurren a lactoreemplazantes, a soluciones electrolíticas y a dosis de suplementación oral para suministrar energía y fluidos adicionales a los lechones.

Antibióticos, probióticos, prebióticos y extractos de plantas son usados para intentar modificar la microbiota intestinal.

Sin embargo, ninguna de estas estrategias logra realmente mejorar la función esencial de los enterocitos, que son los motores responsables de la absorción de los nutrientes.

Un enfoque más centrado denominado “nutrición microenteral” tiene como objetivo nutrir las células intestinales y favorecer una absorción optimizada de cualquier nutriente disponible (Firth, 2016).

Gracias a la nutrición de las células intestinales se preserva también la integridad de la barrera intestinal, lo que es clave para la manutención de la salud intestinal.

La nutrición microenteral consiste en el aporte de pequeñas cantidades de agua, electrolitos y nutrientes de fácil absorción (glucosa, aminoácidos y pequeños péptidos) directamente al tracto gastrointestinal. (Devey, 2010).

Estos nutrientes simples son suministrados en soluciones absorbidas y utilizadas directamente por los enterocitos para realizar su función esencial: absorber todos los otros nutrientes que el organismo necesita.