Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Acerca de la portada. Composición de Helios con imágenes de Adobe Firefly y Rawpixel.

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

VicePresidente

Alejandro Vázquez López

consejeros

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Luis Fernando Castrellón Terán

Número 659, enero de 2025 10

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

/ LA FRONTERA MÉXICOTEXAS: EVOLUCIÓN Y RETOS DEL COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

DIÁLOGO / PLANEACIÓN A 20 AÑOS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO / ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 16

TECNOLOGÍA / NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HIDRÁULICA. IMPRESIÓN 3D / ILDEFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ Y ANDRÉS G. ENCISO AGUILERA

20

TEMA DE PORTADA / DESARROLLO / ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL / GABRIEL A. IBARRA E. Y LUIS MAUMEJEAN N.

PLANEACIÓN / DE LOS “100 PASOS PARA LA TRANSFORMACIÓN” AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO? / CARLOS SANTILLÁN DOHERTY 28

AGUA REGENERADA, ALTERNATIVA PARA ABATIR REZAGOS DE ABASTECIMIENTO / ARTURO JESÚS PALMA CARRO

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Javier Ramírez Otero

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org

IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 659, enero de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 31 de diciembre de 2024, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

Como parte de su interés y responsabilidad social y gremial, el Colegio de Ingenieros Civiles de México integró el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). Desde este espacio convocamos a la Academia de Ingeniería, a sociedades y asociaciones técnicas de las distintas especialidades de la ingeniería civil, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, a la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, entre otras organizaciones vinculadas al desarrollo de infraestructura.

Consideramos que los proyectos tienen que surgir de una necesidad que debe ser estudiada a partir de la atención a los requerimientos para una mejor calidad de vida de la población y respetando el medio ambiente; los proyectos deben estar elaborados con la debida anticipación y con profesionalismo. Son muchos los modelos de procuración de espacios apropiados, materiales, recursos humanos y económicos, y cada tipo de infraestructura puede requerir distintos; hay que estar abiertos a la consideración de los más adecuados en cada caso.

Especialmente en el financiamiento es necesario explorar las mejores opciones en los ámbitos público y privado, para lo cual debe existir un canal de comunicación transparente ante la sociedad y efectivo entre funcionarios e inversionistas.

Para que el desarrollo de la infraestructura sea el más eficiente y efectivo, el CICM plantea reconocer y explicitar el valor de la infraestructura para el desarrollo del país; realizar un diagnóstico oportuno y completo de las necesidades que debe atender; elevar el porcentaje del PIB destinado a ella; y plantear proyectos y propuestas, con planeación en términos de corto, mediano y –especialmente– largo plazo, entre otros pasos necesarios. Nuestro colegio, en coordinación con las demás organizaciones invitadas a integrar el CPI, también se ha dado a la tarea de participar con el Ejecutivo federal en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 20242030, así como en la formulación de un Programa de Infraestructura 20242030-2050. En dicho contexto, hemos hecho hincapié en la relevancia de proponer mejores prácticas en todas las fases del ciclo de desarrollo de la infraestructura para su puesta al servicio de la sociedad.

Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Lourdes Ortega Alfaro

Rodrigo Romo Orozco

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

JUAN CARLOS ESPINOSA RESCALA

Ingeniero civil con maestría en Ciencias de Ingeniería (Transporte). Perito en Vías Terrestres (Planeación), miembro de la AMIVTAC y de la Asociación Mundial de la Carretera. Investigador del Instituto de Transporte de Texas A&M.

En este artículo se aborda la evolución del comercio internacional en la frontera MéxicoEstados Unidos en los últimos 30 años, con énfasis en la frontera México-Texas, que alberga a seis de los puertos fronterizos más importantes. Se revisan las actuaciones de México y EUA y los hechos que han impactado la operación fronteriza para caracterizar la frontera México-Texas. Se describen algunas actividades en las que se vincula el Instituto de Transporte de Texas.

La relación entre México y EUA, históricamente, ha pasado por altibajos en términos políticos y sociales; sin embargo, la convivencia en las ciudades de la zona fronteriza a ambos lados del río Bravo (llamadas “gemelas”) siempre ha sido cercana. Esto incluye desde relaciones familiares hasta la convivencia-dependencia económica (producción manufacturera), educativa y de atención médica, entre otros servicios. Esta frontera está integrada por 10 estados de ambos países, seis en México y cuatro en EUA.

En este artículo se pondrá énfasis en las relaciones comerciales a lo largo de la frontera México-EUA, en particular en la frontera de México con el estado de Texas. Para ello se hace una breve revisión de las actuaciones de cada uno de ambos países y de los eventos destacados que han impactado la operación fronteriza. En la tabla 1 se muestran, de manera esquemática, las actuaciones más relevantes que tuvieron impacto en la operación de la frontera durante los últimos 30 años, además de los puentes fronterizos puestos en operación en ese periodo.

La historia reciente

A principios del decenio de 1990, con la consigna de librar a las ciudades de la circulación de vehículos de carga en la frontera entre Nuevo León y Texas, entró en operación el puente internacional Colombia-Solidaridad, y en el área de Matamoros, el puente internacional Lucio Blanco-Los Indios. En ese periodo se despertó el interés en estudiar la frontera México-Texas, como consecuencia de la inminente entrada en vigor, en 1994, del Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para medir el posible impacto de dicho acuerdo.

De manera simultánea a la entrada en vigor del TLCAN, entró en operación en el área de Reynosa, Tamaulipas, el puente internacional Reynosa-Pharr, mientras que la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llevaba a cabo un estudio, como parte del cual se construyó un modelo de simulación de transporte de carga a través de la frontera México-EUA, e iniciaba el desarrollo del Estudio Binacional de Planeación y Programación de Transporte Fronterizo, también promovido por la SCT, que concluyó en 1996. Por otro lado, en 1995 se puso en operación la red SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection), orientada a la inspección de tripulantes de vehículos ligeros a través de la frontera.

En los inicios del presente siglo, se abrió a la operación el puente internacional Nuevo Laredo III-Bridge IV en el área de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se concentra la mayor cantidad de cruces fronterizos de carga de esa zona.

En 2001, al ocurrir el mayor atentado terrorista en EUA, se generó un cambio de paradigma. El concepto de “frontera sin costuras” entrañaba acciones para agilizar el cruce de vehículos de carga de manera más segura; se digitalizaron los procesos aduanales (“frontera inteligente”) y se ejercieron inspecciones exhaustivas con el uso de tecnología para evitar inspecciones intrusivas.

En ese contexto se desarrollaron varios instrumentos: el Customs Trade Partnership Against Terrorism

La frontera México-Texas: evolución y retos del comercio y transporte internacional

(CTPAT), que opera con la agencia Customs Border Protection para proteger la cadena de suministro, identificar brechas de seguridad e implementar medidas de seguridad y mejores prácticas; BSIF (Border Safety Inspection Facilities), un programa para la mejora o construcción de instalaciones de inspección en los puertos internacionales, con especificaciones para la inspección de seguridad de los vehículos de carga; y ACE e-Manifest, una plataforma electrónica única para todos los procesos comerciales, que incluye el manifiesto de carga electrónico (e-Manifest).

Para 2006 se desarrolló Border Wizard, una herramienta de simulación fronteriza con el objetivo de mejorar la seguridad y productividad fronteriza binacional. Busca reflejar la operación de agencias, recursos, instalaciones y requerimientos de infraestructura. Del lado mexicano se desarrolló Sin Fronteras, un software para caracterizar la operación de Aduanas México, con el propósito de mantener una operación eficiente y el diseño de los puertos fronterizos.

Entre 2008 y 2009 se presentó una crisis financiera que ocasionó que la demanda de flujos comerciales a través de la frontera México-EUA se redujera.

En 2009 se abrió a la operación el puente internacional Anzaldúas en el área de Reynosa, mientras que en 2010 inició operación el puente Río Bravo-Donna, también en el área de Reynosa.

En 2011, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como parte de la política de digitalización de sus procesos, creó la Ventanilla Única y el pedimento digital.

En 2015 se puso en operación el West Rail Project en Matamoros-Brownsville, que fue el primer puente ferroviario en construirse en la frontera después de 100 años de no construirse ninguno de su tipo; con él se reubicó el paso ferroviario fuera de la ciudad, para eliminar los cruces a nivel existentes hasta entonces. Un año después, en el área de Ciudad Juárez-El Paso, se abrió el puente internacional Guadalupe-Tornillo.

En 2017, ambos países acordaron el despacho conjunto (Unified Cargo Processing), que tiene como objetivo llevar a cabo la inspección en un solo sitio, inspección en la que participan las autoridades de México y EUA y que se lleva a cabo, por lo general, del lado estadounidense.

Ya en los años recientes, al declararse la contingencia por COVID-19 a finales de 2019, que se prolongó hasta los últimos meses de 2020, se redujeron de manera significativa los flujos de vehículos ligeros, principalmente; los flujos comerciales se vieron también afectados, aunque en menor medida.

En el año 2020 se actualizó el TLCAN bajo la denominación de T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), con los consecuentes procesos de cada país para su ratificación.

En los últimos tres años se han presentado distintos eventos de tipo exógeno que han afectado la dinámica fronteriza: conflictos bélicos, la guerra comercial entre

Tabla 1. La frontera México-EUA en los últimos 30 años

Año Puente internacional Actuaciones Eventos relevantes

1991 Colombia Solidaridad

1992 Lucio Blanco-Los Indios 1993 Frontera México-Texas

1994 Reynosa-Pharr SCT-Modelo de Carga Estudio binacional (Comité Conjunto de Trabajo)

TLCAN 1995 SENTRI 1996

2000 Nuevo Laredo III-Bridge IV 2001 9/11 2002

CTPAT Frontera inteligente BSIF

ACE e-Manifest 2006 Border Wizard Sin Fronteras 2008 Crisis financiera

2009 Anzaldúas

2010 Río Bravo-Donna

2011 SAT/Ventanilla Única

2015 West Rail Project Matamoros

2016 Guadalupe-Tornillo Chihuahua 2017 Unified Cargo Processing 2019 2019-2020 COVID-19 2020 T-MEC 2021

2021-2024: Conflictos bélicos Guerra comercial EUA-China Caravanas de Migrantes 2022

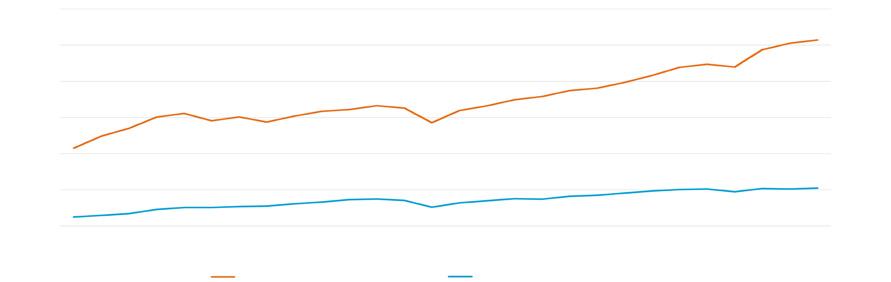

Incremento684%

Avión Buque Ferrocarril Camión

1. Comercio de México con EUA.

EUA y China, además de la presencia de múltiples caravanas de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica que buscan ingresar a Estados Unidos, lo que ha provocado cierres temporales de algunos puentes internacionales. Todos estos acontecimientos

La frontera México-Texas: evolución y retos del comercio y transporte internacional

son tomados en cuenta por las grandes empresas para generar una visión de largo plazo de la frontera y poder reaccionar de mejor manera. Se genera así un cambio en la lógica: de instalarse en sitios del mundo con bajos costos de producción, se busca estar cerca de los mercados, lo que se conoce como nearshoring, para lo cual México representa una opción relevante, por su cercanía con EUA. Esto no significa que la seguridad deje de ser importante, pero predomina el tema de la eficiencia.

La frontera México-Texas en números

La frontera México-Texas es muy relevante para el comercio internacional entre México y Estados Unidos. Con 2,018 km, representa el 64% de la frontera México-EUA, que tiene una longitud de 3,145 km.

En términos del comportamiento poblacional, la región fronteriza ha sido muy dinámica, con un incremento del 89% entre 1990 y 2022, mientras que el empleo creció un 138%. Parte de esta dinámica se explica porque una

parte importante del comercio entre los dos países pasa por la frontera entre México y Texas.

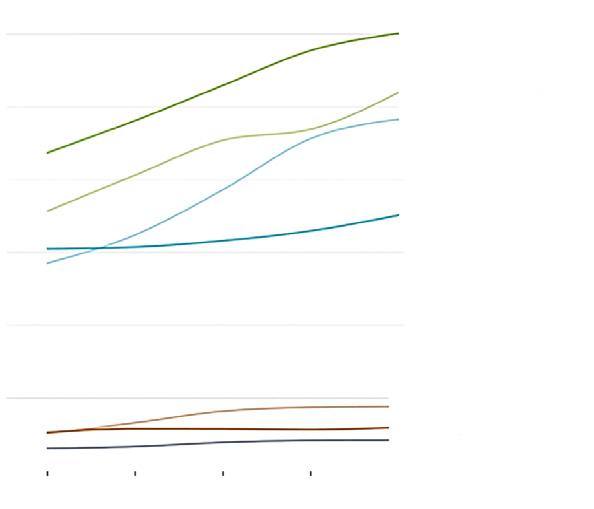

Geográficamente, el Departamento de Transportes de Texas divide a la frontera México-Texas en tres distri tos: El Paso/Santa Teresa/Chihuahua, Laredo/Coahuila/ Nuevo Laredo/Tamaulipas y Rio Grande Valley/Tamaulipas. El valor de los flujos comerciales entre México y EUA se incrementó 7.8 veces desde que entró en vigor el TLCAN, al pasar de 98,000 a 769,000 millones de dólares entre 1994 y 2023 (figura 1).

El comercio entre México y Texas tuvo un incremento de casi ocho veces, al pasar de 67,000 a 534,000 millones de dólares entre 1994 y 2023, concentrando el 70% del comercio entre México y EUA.

En términos de los cruces por la frontera MéxicoTexas, el número de vehículos de carga hacia el norte entre 1996 y 2023 pasó de 2.1 a 5.1 millones de camiones, un incremento de 2.4 veces (figura 2). Para el transporte vía ferrocarril, en ese mismo periodo el número de carros de ferrocarril pasó de 251,000 a 1.047 millones, un incremento de casi 4.2 veces (figura 2). Durante 2023, a través de Texas cruzaron hacia el norte 41.1 millones de toneladas por camión y 14.2 millones de toneladas por ferrocarril, es decir, una distribución modal del 74 y 26%, para camión y ferrocarril, respectivamente.

El comercio que pasa por la frontera México-Texas en camión y ferrocarril se focaliza en seis puertos fronterizos principales que acumularon un 99.5% del comercio en 2023. En términos del número de camiones hacia el norte, en ese mismo año estos seis puertos fronterizos representaron un poco más del 97%; en la figura 3 se ilustra con círculos la proporción de comercio que procesa cada puerto. Destaca en primer lugar Nuevo Laredo/ Laredo, que representa cerca del 60% del comercio de México con Texas, seguido de Juárez/El Paso, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras y Acuña.

En cuanto al sistema de transporte multimodal de Texas, este cuenta con 28 cruces fronterizos carreteros, seis cruces ferroviarios, 21 puertos marítimos, 46 aeropuertos, ocho zonas de libre comercio, además de seis corredores norte-sur y cinco corredores este-oeste.

La actualización del Código de Red 2.0 redefine la calidad energética, imponiendo normas estrictas para evitar la degradación del sistema eléctrico. Empresas que no cumplan con estas disposiciones enfrentan riesgos operativos, como la reducción en la vida útil de equipos y la pérdida de eficiencia energética. Al adoptar tecnologías de control avanzadas, es posible garantizar la estabilidad y seguridad de tus instalaciones.

¿Tu empresa cumple con el Código de Red 2.0? Lee mas al respecto y optimiza tu operación.

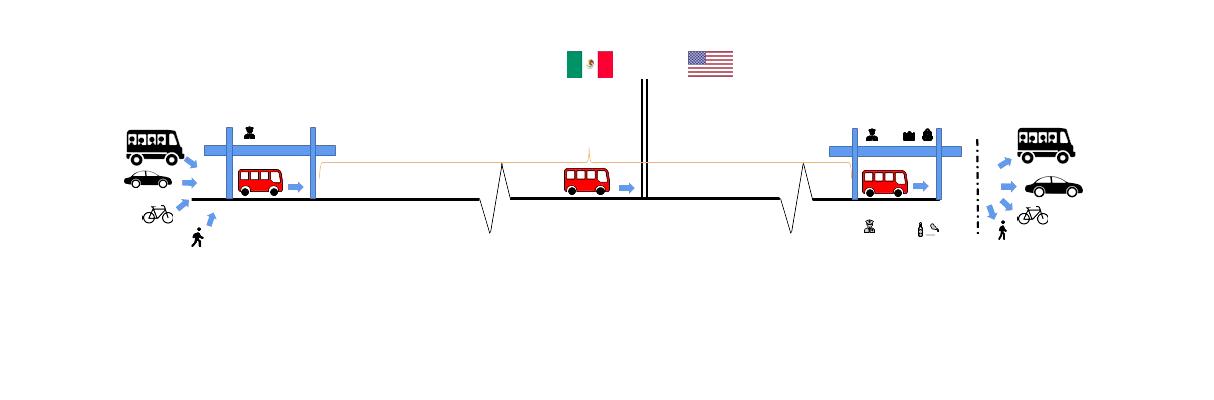

Entrada

Terminal intermodal

Revisión de documentos:

-Usuario registrado

-Pasaporte

-Visa

Vehículo de transporte público

Carril con acceso controlado

Componentes clave:

Hacia el norte

Terminal intermodal

Ruta segura de transporte público

CBP Inspección Pasajeros Rayos X equipaje

Vehículo de transporte público

Carril con acceso controlado

CBP Inspección secundario Impuestos, alcohol y tabaco

Salida

• Terminales intermodales en ambos extremos (ubicadas estratégicamente), alejadas de la frontera.

• Sistema de usuarios pre-registrados.

• Empleo extensivo de tecnología para monitoreo y control de la ruta.

Figura 4. Esquema propuesto de operación del transporte público transfronterizo.

Instituto de Transporte de Texas y la frontera México-Texas

El Texas A&M Transportation Institute (TTI, sus siglas en inglés) es un organismo del estado de Texas y miembro del sistema de la Universidad de Texas A&M. El instituto tiene su oficina central en College Station, con ocho oficinas urbanas, y una en Washington, además de tener presencia en 254 condados del estado de Texas y una oficina en la Ciudad de México. El TTI ha llevado a cabo investigaciones en todos los estados de EUA y en 54 países, incluyendo a México. Cuenta con más de 400 investigadores, más de 200 estudiantes y más de 200 patrocinadores públicos y privados, y realiza más de 700 proyectos anuales. El instituto cuenta con el Programa de Comercio y Transporte Fronterizo, enfocado en la investigación de diversos temas de transporte en la frontera México-Texas, como se expone a continuación.

Líneas de investigación del TTI

El TTI tiene gran relevancia en cuanto a proyectos en proceso para el desarrollo del estado de Texas, pero también tiene proyectos con otros estados de EUA, como California y Arizona, además de algunos con México y otros países. Dado que su enfoque es la relación comercial México-EUA a través de la frontera con Texas, a continuación, se enumeran las líneas de investigación del programa Comercio y Transporte Fronterizo:

• Soporte técnico en la actualización del Plan Maestro de Transporte Fronterizo

• Actividades de planeación de transporte Texas-México

Informe de corredores de comercio internacional

– Informe de transporte de los distritos fronterizos

– Centro de Información de Conocimiento Fronterizo Texas-México

• Sistema de medición del tiempo de cruce en frontera

• Evaluación de la conectividad de los corredores para camiones con sobrepeso/sobredimensión

• Capacitación en inspecciones de seguridad para vehículos comerciales transfronterizos

• Evaluación de las necesidades de transporte fronterizo por la relocalización de empresas en México

• Transporte público transfronterizo (figura 4)

Conclusiones

Los puertos fronterizos a lo largo de la frontera MéxicoEUA que atienden al comercio internacional se encuentran rebasados en su capacidad y la demanda sigue en aumento.

La distribución modal para el cruce de mercancías a través de la frontera sigue cargada hacia los camiones con una relación 74-26 frente al uso del ferrocarril. El ritmo de dotación de nueva infraestructura de transporte fronterizo es inferior al ritmo de crecimiento de la demanda.

Recomendaciones

¿Qué hay que hacer en el futuro? Deberá ponerse énfasis en la relación México-EUA para crear confianza y vínculos de comunicación, plantear una visión de largo plazo, desarrollar trabajo conjunto y buscar el máximo común denominador para el desarrollo de mejoras en la infraestructura y operación fronteriza. Adicionalmente, se debe fortalecer la comunicación, coordinación y cooperación binacional interinstitucional, tanto en el ámbito público (tres niveles de gobierno) como en el privado de todos los involucrados, además de apuntalar el liderazgo de la SICT en el Comité Conjunto de Trabajo y fortalecer la participación activa de los estados fronterizos, así como en otros foros binacionales donde se abordan temas fronterizos.

El desarrollo de más y mejor infraestructura para cruces fronterizos y corredores que los alimentan es necesario, mas no suficiente; habrá que acompañar este esfuerzo con otras acciones para mejorar los procesos binacionales en la frontera, introduciendo tecnologías que permitan soportar el ritmo de crecimiento de la demanda de cruces de personas y bienes.

Habrá que seguir propiciando el uso del ferrocarril y del transporte marítimo para atender de mejor manera el ritmo de crecimiento de la demanda y aliviar las presiones en la infraestructura de los puertos fronterizos que atienden camiones, tanto en los puertos fronterizos como en los corredores que los alimentan

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

Político, economista y académico. Catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Consultor de la CEPAL y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA. Titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

Como no queremos ya una política de carácter sectorial sino una política integral, tiene que haber transversalidad en la intervención de todas las instituciones públicas. Nadie tiene el monopolio de la planeación: la planeación tiene que ser resultado de la interacción de todas las instituciones, de las organizaciones ciudadanas, de los movimientos sociales que hay en la ciudad.

Ingeniería Civil (IC): La nueva Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTCM) de la Ciudad de México que está a su cargo abarca una serie de responsabilidades tan amplia que implica un desafío mayúsculo. Antes de abordar los asuntos es imprescindible un diagnóstico. ¿Cuál es el que ha realizado?

Alejandro Encinas Rodríguez (AER): El diagnóstico es justamente el que da origen a la nueva secretaría. ¿Por qué cambiar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) por una Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana?

En primer lugar, porque hemos transitado ya por muchas experiencias en el desarrollo de distintas políticas públicas que, si bien han tenido resultados, tenemos que reconocer que estos no han resuelto el tema fundamental de la planeación del desarrollo en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lo que pretendemos hacer es conciliar las tensiones que en muchas ocasiones se han presentado en las políticas públicas entre desarrollo urbano, protección ambiental, desarrollo económico y las políticas de bienestar. Queremos convertir el territorio en el eje articulador de todas las políticas públicas. Dejar atrás la fragmentación, la sectorización de las políticas y los programas públicos para tener una visión integral que nos permita planear desde el lugar donde transcurre la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad y donde tenemos que tener el mejor impacto para poder planear de una vez por todas el desarrollo de la ciudad en todas sus complejidades y dimensiones. Ese es el propósito de la coordinación metropolitana que emprende la SPOTCM. Son tales los cambios habidos en el crecimiento urbano en la zona metropolitana que ya no crece de la Ciudad

de México hacia el Estado de México –a pesar de que estamos expulsando a cerca de 30,000 personas cada año– porque no se ha desarrollado la vivienda asequible necesaria, y vemos cómo la presión urbana empieza a darse en otra dirección.

IC: ¿Desde el Estado de México hacia la Ciudad de México?

AER: En parte, y también empieza a crecer particularmente hacia los límites entre el estado de Morelos y la Ciudad de México. Va a detonarse un nuevo tipo de desarrollo ahora con la puesta en marcha del tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a Pachuca: una nueva conurbación hacia Pachuca y todo el corredor de Tizayuca hacia el AIFA. Por ello hay que poner orden, y creo que lo que se volverá más necesario será tener políticas de carácter metropolitano para enfrentar de manera conjunta esta problemática.

IC: Aquí surge una inquietud obvia: los temas que abarca la secretaría a su cargo tienen que ver con muchas otras secretarías, con gobiernos de alcaldías y de otros estados cercanos, y no solo los que son limítrofes, porque también se considera Tlaxcala, Hidalgo, además de organizaciones sociales y empresariales. ¿Cómo se propone abordar esta situación, sin duda compleja?

AER: Como no queremos ya una política de carácter sectorial sino una política integral, tiene que haber transversalidad en la intervención de todas las instituciones públicas. Nadie tiene el monopolio de la planeación: la planeación tiene que ser resultado de la interacción de todas las instituciones, de las organizaciones ciudadanas, de los movimientos sociales que hay en la ciudad. Entonces, la labor fundamental de esta secretaría es

Planeación a 20 años en la Zona Metropolitana del Valle de México

coordinar las acciones de las distintas instituciones públicas en el desarrollo de las políticas estratégicas del desarrollo. Estamos estrechamente vinculados con la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, y no estamos viendo solamente cuáles son los lugares específicos donde hay potencial para el desarrollo de actividades económicas; también analizamos la especialización de esas actividades en la ciudad, y al mismo tiempo tenemos programas estratégicos orientados por ejemplo a detonar el corredor Pantaco hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y hacia todo el país, como una de las áreas estratégicas para desarrollar un nuevo tipo de crecimiento económico basado en el aprovechamiento de las capacidades que tiene la ciudad en materia de infraestructura, en calificación de mano de obra, en especialización –que se está haciendo ya no solo en la manufactura tradicional sino en todas las tecnologías de la información, de la comunicación–, que tenemos que potenciar.

Yo entiendo esta responsabilidad como un trabajo transversal, que además tiene un componente adicional: existe un Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva en la ciudad –que vamos a fortalecer–, que tiene que diseñar, además del Plan General de Desarrollo, el Programa de Ordenamiento Territorial a 20 años en la ciudad, en el que van a concurrir todas las instituciones del gobierno de la ciudad. Entonces, lo que nos toca a nosotros en nuestro ámbito como autoridad encargada de la regulación del territorio, y al Instituto de Planeación, que va a ayudar a hacer la planificación a 20 años, es desarrollar un eje de articulación entre todas las instituciones públicas, las alcaldías, los gobiernos de la zona metropolitana y la sociedad.

IC: Ahora, desde el punto de vista administrativo, en cualquier gobierno existen jerarquías, hay un orden administrativo que hay que seguir: quién toma las decisiones, quién las ejecuta… ¿Esto ya se tiene estructurado o es algo pendiente?

AER: Existe un instrumento. Por ejemplo, el propio Instituto de Planeación tiene una Junta de Gobierno en la que concurren las distintas instituciones encabezadas por la jefa de Gobierno. Ahí hay una fuerza importante, está claramente delimitada cuál es la jerarquía, porque el instituto está vinculado directamente a la Jefatura de Gobierno, no está sectorizado. Y en el caso de las secretarías, todos somos iguales. Aquí lo importante es dejar atrás algo que ha dañado mucho a la administración pública, que es el no ser institucional. Aquí no hay una secretaría que tenga mayor jerarquía que la otra. Todas las secretarías, todas las instituciones públicas involucradas tenemos el mismo rango y todas tenemos que concurrir ejerciendo nuestras facultades, competencias y responsabilidades, sin invadirnos.

IC: Entiendo, pero desde su nombre, la secretaría a su cargo aparenta ser una “supersecretaría”.

AER: El instituto no toma decisiones: propone. Y la instancia que debe resolver tanto el Plan General como el Programa de Derechos Territoriales es el Congreso de la ciudad. Entonces, hay que diferenciar las tareas de planeación de las tareas de la autoridad, las del día a día: quién toma las decisiones, cuál es la orientación, quién instrumenta las políticas públicas que le tocan al Ejecutivo de la ciudad, y ahí todas las dependencias tenemos el mismo rango.

IC: Y con respecto a la sociedad –empresarios, instituciones académicas, organizaciones sociales y gremiales–, ¿cómo se maneja?

AER: Todos tenemos que mantener una interlocución directa con nuestras contrapartes en las distintas áreas de gobierno, pero también transversalmente. Por ejemplo, en todas las reuniones que hemos tenido con los desarrolladores inmobiliarios hemos estado presentes representantes de todas las dependencias del gobierno de la ciudad relacionadas. En todas las reuniones que hemos mantenido con los movimientos sociales, con organizaciones vecinales, con la academia, con colegios de ingenieros, arquitectos y urbanistas estuvieron participando también las dependencias de la ciudad involucradas en los temas que nos ocupan.

Las decisiones que vamos a ir adoptando en esta Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana tendrán que estar convalidadas, no solamente por la administración central, sino por las alcaldías y, en los casos en que corresponda, pasar a consultas públicas, particularmente cuando estén involucrados los pueblos originarios de la ciudad.

IC: Se desarrolla un programa de trabajo y se fijan determinados objetivos y prioridades; deben cumplirse tiempos administrativos, pero también hay que atender

Planeación a 20 años en la Zona Metropolitana del Valle de México

las expectativas que se generan en la población. ¿Cómo enfrentarán este desafío?

AER: Tenemos calendarizado un programa de trabajo inmediato: del 5 de octubre al 31 de diciembre, terminar todo el proceso de creación de la nueva secretaría. Tiene que haber cambios administrativos: toda la parte de la comisión de reconstrucción que estaba en la Seduvi se transfiere a la Secretaría de Vivienda, por ejemplo. La Dirección General de la Regulación Territorial que está en la Consejería Jurídica se va a transferir a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. La Subsecretaría de Coordinación Metropolitana que hoy está en el gobierno también se transferirá a la nueva secretaría. Nuestro objetivo es terminar todo el proceso de reestructuración administrativa, y a la par iniciar el proceso de planeación de la ciudad que está establecido en la Constitución y en la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México, relacionado con el Programa General de Desarrollo que ya se había avanzado en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad.

IC: Entre los múltiples factores que intervienen en el trabajo de planificación y de ordenamiento que estará a su cargo, ¿qué papel desempeñan gremios como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, tanto en el Instituto de Planeación como en la SPOTCM?

AER: En pocas semanas se ha ido construyendo una relación estrecha, armoniosa, de trabajo con las organizaciones gremiales. Para nosotros es muy importante establecer una relación no solamente formal, sino también de colaboración y cooperación mutua, con un ejemplo muy concreto: la gran aportación que podría hacer el Colegio de Ingenieros Civiles de México en el diseño del programa de infraestructura metropolitana que requiere esta ciudad a 20 años.

También con los colegios de urbanistas, con el Colegio de Arquitectos, con la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción.

IC: ¿Cuáles son las prioridades que se plantea la nueva secretaría?

AER: En la Ciudad de México todo es prioritario, no se puede ignorar ninguna de las realidades urgentes que tenemos. Por supuesto, el agua es una prioridad fundamental: está trabajando directamente el gobierno

u En pocas semanas se ha ido construyendo una relación estrecha, armoniosa, de trabajo con las organizaciones gremiales. Para nosotros es muy importante establecer una relación no solamente formal, sino también de colaboración y cooperación mutua, con un ejemplo muy concreto: la gran aportación que podría hacer el Colegio de Ingenieros Civiles de México en el diseño del programa de infraestructura metropolitana que requiere esta ciudad a 20 años.

de la presidenta Claudia Sheinbaum, se acaba de presentar en noviembre el Plan Hídrico. Habrá un programa especial para la zona metropolitana que involucra en primera instancia a Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México.

Tenemos todo el programa de movilidad, que tiene que hacerse en coordinación con el gobierno del Estado de México; próximamente se inaugurará la primera línea de transporte metropolitana, que es el trolebús elevado de Santa Marta a Chalco. Considero que esto va a detonar muchos proyectos de movilidad metropolitana para dejar atrás la limitación de las fronteras administrativas, que en nada ayudan. Hemos avanzado ya con el gobierno del Estado de México para el establecimiento de una policía de carácter metropolitano, iniciativa que va avanzando bastante bien.

En los temas ambientales habrá que replantear todo el programa de regularización del parque vehicular, que no solamente es el “Hoy no circula” o el Programa de Verificación Vehicular, sino también el pago de derechos y de emplacamiento.

IC: Los objetivos que se plantean son muy ambiciosos y, además de recursos humanos y materiales, se requieren recursos económicos para financiar un proyecto de este tamaño y complejidad. ¿Qué puede comentar al respecto?

AER: Siempre vamos a insistir en que nuestra obligación es hacer prevalecer el interés público por encima del particular. Eso no está reñido con la inversión del sector empresarial, ni con generar condiciones de certeza jurídica, de confianza para que la inversión se desarrolle. Más aún, tampoco estamos negados al establecimiento de convenios de asociación público-privada que nos permitan el desarrollo de infraestructura. Ya lo hemos hecho durante muchos años y tenemos varios ejemplos: los puentes de Los Poetas, el Segundo Piso en el Periférico y la Plaza Juárez fueron resultado de convenios de asociación público-privada muy exitosos, y ahí están los resultados.

IC: Las dimensiones territoriales de la Ciudad de México y su área metropolitana exigen a los ciudadanos recorrer grandes distancias e invertir horas en traslados para cumplir con determinados trámites y acceder a distintos servicios. Existe un proyecto que se está desarrollando hace muchos años en París, la “ciudad de los 15 minutos”. En casos como el de la Ciudad de México quizá no sea posible ceñirse a 15 minutos, pero ¿está considerado desarrollar el concepto de ciudades dentro de la ciudad?

AER: En cierta forma la Ciudad de México es una ciudad de ciudades con distintos centros, es policéntrica. No es el Zócalo capitalino, no es la plaza de Coyoacán –que siguen siendo las plazas más importantes–, sino cada perímetro de la ciudad ha tenido ya su propio desarrollo. Yo creo que una medida que va a ayudar muchísimo va a ser la desconcentración del gobierno de la ciudad hacia las alcaldías, lo que ha anunciado la jefa de Gobierno:

Nuestro departamento de Ingeniería te brinda soporte técnico especializado en cada etapa, desde el diseño hasta la instalación de nuestras soluciones con Geosintéticos.

Infraestructura del transporte:

Obras viales más duraderas y eficientes.

Petróleo, energía y gas: Seguridad y rendimiento optimizados.

Minería: Protección y eficiencia con soluciones innovadoras.

Ambiental: Alternativas sostenibles para mitigar el impacto.

Construcción civil: Desde proyectos urbanos hasta megaproyectos.

Más de 40 años respaldando grandes proyectos en Latinoamérica. Líderes en innovación: Mayor fabricante de Geotextiles en la región. ¿Por qué elegirnos?

Asesoría especializada sin costo.

Nuestro equipo técnico está listo para ayudarte, ¡contáctanos! (+66) 2433 7011.

Planeación a 20 años en la Zona Metropolitana del Valle de México

u Las 100 nuevas Utopías están concebidas como centros de integración comunitaria donde no solamente se ofrecen actividades culturales, artísticas y deportivas, sino de desarrollo comunitario; estas van a sumarse al concepto que usted plantea. En cada una de ellas habrá servicios de rehabilitación, de protección a la mujer; se desarrollarán los sistemas de cuidados que van a ser parte de este proceso de acercamiento de servicios de bienestar a la comunidad.

establecer representaciones del gobierno central en cada alcaldía para que se realicen todos los trámites en cada una de ellas, para que se vean ahí todas las necesidades de la gente; ese va a ser un primer factor para que los servicios que hoy están concentrados en las dependencias del gobierno federal vayan hacia las alcaldías.

Las 100 nuevas Utopías están concebidas como centros de integración comunitaria donde no solamente se ofrecen actividades culturales, artísticas y deportivas, sino de desarrollo comunitario; estas van a sumarse al concepto que usted plantea. En cada una de ellas habrá servicios de rehabilitación, de protección a la mujer; se desarrollarán los sistemas de cuidados que van a ser parte de este proceso de acercamiento de servicios de bienestar a la comunidad.

A lo anterior sumemos los proyectos que nosotros impulsemos en materia de vivienda asequible en la ciudad, que tendrá que materializarse justamente en los lugares donde, primero, haya condiciones de redensificación, pero también donde se permita acercar a la población a sus centros de trabajo. Toda la política esquizofrénica que se aplicó durante muchos años, de construcción indiscriminada de vivienda lejos de los centros de trabajo, sin servicios básicos, generó focos de conflicto social que tenemos que revertir. Estaremos buscando no solamente vivienda asequible, sino digna, que tenga al menos 45 metros cuadrados y que esté cerca de centros de servicio y de trabajo.

IC: ¿No hay manera de recuperar esos conjuntos habitacionales, muchos de los cuales han sido abandonados?

AER: Eso se dio básicamente en el Estado de México. Habrá que discutir con ellos una política de aprovechamiento de esas viviendas, en la que necesariamente deberá plantearse establecer centros de trabajo. Los detonantes del AIFA, el tren Pachuca-Bellavista, el tren Naucalpan-Buenavista, todo ello puede ayudar muchísimo a recuperar esa infraestructura resultado de negocios corruptos.

IC: ¿Cuáles son los proyectos más relevantes que tiene prevista la nueva secretaría a su cargo?

AER: Lo más importante es contribuir a hacer una planeación de la ciudad a 20 años, que tenga fuerza jurídica para que se cumpla escrupulosamente el dónde, el có-

mo, el para qué y el cuándo se pueden hacer inversiones públicas, privadas, desarrollo de infraestructura, con toda claridad y certeza, porque eso nos permite tener en la mente qué tipo de ciudad queremos. No es un asunto administrativo, no es un asunto que esté en el papel. Se trata de pensar esta ciudad como una que genere condiciones de bienestar, que permita encontrar todos los servicios y satisfactores en materia de educación, salud y empleo, para que pueda recuperarse la calidad de vida.

IC: En el ámbito federal se está planteando la digitalización de los trámites para simplificar los procedimientos.

¿Lo tienen previsto ustedes?

AER: No solamente digitalizar, sino eliminar trámites. Tenemos 48 trámites en la secretaría. Hay algunos que vamos a eliminar. En otros casos, vamos a subsanar: cuando exista alguna falla en la solicitud que presenta el ciudadano, la propia secretaría la subsanará para que la gente no vaya y venga. Estamos tomando medidas para dar respuesta no solamente en el corto plazo: por ejemplo, cuando veamos que una persona que inició un trámite no le da continuidad, planteamos llamarla para que señale si ya está concluido su trámite, si le falta algún procedimiento para agilizarlo. Se trata de resolverle la vida a la gente.

IC: En materia de infraestructura, ¿cuáles son las obras que se tienen consideradas?

AER: Una prioridad es la nueva infraestructura hídrica de la ciudad. Se está pensando en un programa a muy largo plazo para aprovechar el agua que ya tenemos en la Ciudad de México, la cual sería suficiente para abastecernos, pero actualmente todo está diseñado para que el agua se vaya hacia otra cuenca sin su aprovechamiento. Pozos de infiltración, plantas de tratamiento, reparación de fugas, aprovechamiento de los cuerpos de agua que ya tenemos en Xochimilco, en Xico, en Tláhuac, en el Estado de México; la laguna de Zumpango, el lago Guadalupe, la presa Madín… aprovechar los distintos cuerpos de agua: esa va a ser una de las prioridades. Luego, la infraestructura de movilidad metropolitana, que es urgente resolver; tener líneas metropolitanas, por ejemplo. No veo por qué el Mexibús deba tener limitaciones, o el Metrobús, para extenderse en ambas entidades. Deben ser líneas únicas las que puedan desarrollarse. Que el Estado de México construya metro. En lugar de haberse construido el tren Toluca-Ciudad de México, que costó una fortuna –que va a beneficiar a decenas de miles de personas, sí–, dos líneas del metro, de Martín Carrera a Las Américas o de Indios Verdes a San Cristóbal, habrían resuelto el viaje de millones de personas. Este es el tipo de temas que deben pensarse en una visión de largo plazo

Entrevista de Daniel N. Moser.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

ILDEFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ

Maestro en Ingeniería y docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle. Trabajó en la Conagua y en el Sacmex. Trabaja en CIEPS Consultores, S.A. de C.V.

ANDRÉS G. ENCISO

AGUILERA

Estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle.

La impresión 3D tiene muy diversas aplicaciones, entre ellas la creación de pequeños modelos de laboratorio. Es una de las nuevas tecnologías para enfrentar los modernos retos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la hidráulica; ofrece a los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades de manera procedimental para lograr un aprendizaje significativo y duradero, con actividades como planear, ejecutar y concluir proyectos, para saber hacer y no solo conocer.

Etimológicamente, la palabra tecnología significa el estudio de la técnica. Es una disciplina científica enfocada en el estudio, investigación, desarrollo e innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas empleados para la transformación de materias primas en productos o bienes de utilidad práctica.

Las nuevas tecnologías (NT) se refieren a las innovaciones técnicas más recientes que impulsan cambios significativos y transformadores en la sociedad. Se puede hablar de innovaciones revolucionarias, con cambios muy rápidos que alteran profundamente la manera en que se vive, se trabaja y se establecen relaciones con

otros. A diferencia de las tecnologías tradicionales, las NT se caracterizan por su rápida evolución y su capacidad para integrarse y transformar distintos sectores de una manera previamente inimaginable.

Entre las NT se pueden destacar la inteligencia artificial, el internet de las cosas, los gemelos digitales, la realidad aumentada y virtual, los drones y la impresión 3D. Esta última, aunque conocida desde finales del siglo XX, puede considerarse innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje (EA); los alumnos diseñan y crean elementos hidráulicos o pequeños modelos, como un vertedor tipo cimacio, para verificar en el laboratorio las teorías vistas en clase.

Los procesos cognitivos individuales de los seres humanos dan como resultado el aprendizaje; es el resultado de asimilar e interiorizar la nueva información para construir nuevas representaciones mentales significativas y funcionales aplicables a situaciones diferentes de los contextos donde se aprendieron.

La forma de transmitir el conocimiento ha venido cambiando a lo largo del tiempo; originalmente, el profesor era el centro del proceso: ofrecía la información a los alumnos, que aprendían de una manera repetitiva las lecciones; los libros impresos eran la fuente de consulta. Posteriormente, el uso de material audiovisual proporcionó un gran apoyo para facilitar la comprensión y transmisión de los saberes; el profesor fue “suplantado” por la gran cantidad de conocimientos acumulados en el internet, y a partir de entonces se convirtió en un guía para los estudiantes. En la actualidad, los alumnos se

han transformado en el centro del salón de clase, en los protagonistas del proceso de EA; son sujetos activos de su propia enseñanza, y por ello resulta necesario utilizar las NT, como la impresión 3D, para desarrollar sus competencias, saberes e incluso habilidades blandas. El profesor tiene el papel de facilitador, guía, orientador, un escultor cuya materia prima es el alumno, y las herramientas son los conocimientos para moldear a las nuevas generaciones.

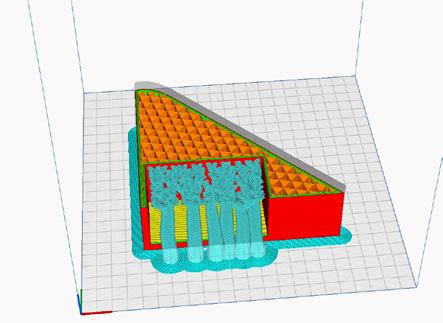

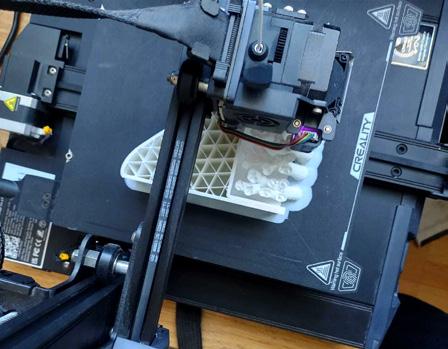

Con el fin de que los estudiantes adquieran parte de las competencias acordes al perfil de egreso de la Universidad La Salle en la carrera de Ingeniería Civil, en la materia de Hidráulica se les asignó el proyecto de diseñar un vertedor tipo cimacio de cresta recta para estudiarlo en el laboratorio. El diseño se realizó de acuerdo con las características del canal rectangular de acrílico existente, y una vez diseñado se solicitó su impresión en 3D, con el fin de simular el flujo rápidamente variado (figura 1).

Las prácticas de laboratorio son necesarias como parte de la enseñanza del comportamiento de los fluidos; por tanto, el modelo 3D del vertedor servirá de apoyo en la verificación de las teorías vistas en clase en un ambiente lúdico para desarrollar habilidades, competencias y saberes de una manera procedimental. Incluso se fomenta el trabajo en equipo, que es un elemento integrador entre conocimientos teóricos y prácticos.

¿Qué es la impresión 3D?

La impresión 3D es una técnica que consiste en producir objetos a través de la adición de material en capas que corresponden a las secciones transversales sucesivas de un modelo; su principal ventaja es crear elementos con funcionalidad mejorada debido a la precisión de sus procesos. Se utiliza para la elaboración de prótesis e implantes médicos, prototipos para ayudas visuales, herramientas, calibradores y accesorios para la industria automotriz y aeroespacial, así como modelos hidráulicos para verificar su comportamiento en el laboratorio y asegurar la correcta operación del prototipo.

Las diferentes formas disponibles para imprimir objetos en 3D son: fabricación de filamento fundido (FFF) o modelado por deposición fundida (FDM), que utilizan bobinas de filamento; estereolitografía (SLA)

una tecnología que solidifica la resina fotosensible; fusión de lecho de polvo (PBF), es decir, una serie de métodos basados en el polvo que fusionan partículas con potentes láseres.

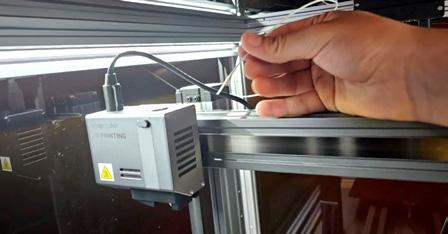

Es posible imprimir en 3D con casi cualquier material; la principal variable considerada es la temperatura de fusión del material. Los materiales disponibles en la impresión 3D son desde los termoplásticos hasta los metales y la cerámica. En la impresión del vertedor tipo cimacio se utilizó el método FFF con un material plástico de ácido poliláctico (PLA). Debido a su baja temperatura de fusión (figura 2), su falta de deformaciones térmicas hace que se presente una superficie lisa que no afecta gravemente el coeficiente “n” de Manning.

En la elaboración del archivo para la impresión 3D se pueden utilizar diferentes programas de computadora; los más usados son Solidworks, Catia, Creo y Fusion 360 o FreeCAD –utilizado en la impresión del vertedor por su interrelación con Autocad, muy común en el dibujo de planos.

Impresión 3D de un modelo de vertedor tipo cimacio

Un modelo es una forma de representar un fenómeno; puede ser matemático o analítico, numérico y finalmente físico, como pequeñas piezas impresas en 3D para simular la operación de los prototipos en el laboratorio y validar las ecuaciones o leyes que rigen el comportamiento de las obras hidráulicas.

El perfil de un vertedor tipo cimacio se estudió desde 1860 con investigaciones de Bazin; posteriormente, en el siglo XX, mejoraron su diseño Scimemi (1922) y Creager (1930). Las bases de diseño más utilizadas por su buen funcionamiento son las propuestas por el Bureau of Reclamation (USBR) y el United States Army Corps of Engineers (USACE). Aprovecha la eficiencia del vertedor de pared delgada y la resistencia o estabilidad de uno de pared gruesa. Se utiliza en los canales y presas para desalojar los excedentes o controlar el nivel de aguas arriba, como en el caso de una zona de riego. Puede ser con controles a base de compuertas o con descarga libre, como en el modelo impreso en 3D,

para aprovecharlo en el Laboratorio de Termofluidos de la Universidad La Salle. Ante el poco espacio disponible para las prácticas de hidráulica, se dispone de un canal de acrílico con un ancho de plantilla de 5 cm, una altura de 25 cm y una longitud de 3 m montado en una base metálica donde se puede nivelar la pendiente de plantilla. El suministro de agua al canal lo proporcionan dos bombas montadas en un banco de trabajo móvil. Para aplicar las NT y centrarse en la utilidad didáctica del dispositivo en el laboratorio, los alumnos de Ingeniería Civil diseñaron el perfil tipo cimacio para un vertedor con base en las fórmulas del USACE para imprimirlo en 3D y modelar su funcionamiento, que puede ser con descarga libre y con la posibilidad de ahogarlo apoyado con una compuerta plana ubicada aguas abajo del canal existente.

El perfil del vertedor está compuesto por dos regiones a partir de la cresta o punto más alto; hacia aguas arriba de la cresta queda definido por dos arcos de circunferencia cuyos radios están en función de la carga de diseño medida a partir de la cresta y rematan en un paramento vertical en este diseño. Tomando como base la altura del canal existente en el laboratorio, se propuso una altura del vertedor de 12 cm con una carga de diseño de 2 cm, dejando un bordo libre suficiente de 11 cm para el caso de un ahogamiento de la estructura y evitar

un derrame del canal. El sector de aguas abajo de la cresta se define con una ecuación en la que la variable independiente y la carga de diseño están elevadas a un exponente de 1.85, y cuyo desarrollo se une a un talud inclinado con relación de 1:1 que le da estabilidad al conjunto. El ancho del vertedor es igual al del canal donde se va a probar (5 cm), y en la parte inferior se propuso un hueco para optimizar el uso del material y colocar una placa de acero para soportar el empuje del agua, pues el ácido poliláctico del vertedor 3D, aunque resistente, es muy ligero.

El proceso de impresión en 3D funciona a través de varios pasos que involucran la preparación del modelo, la configuración de la impresora y la creación de la pieza. En forma general, se puede mencionar la siguiente secuencia de impresión que se utilizó: creación del modelo gráfico con el programa de computadora Fusion 360; configuración del programa Slicing para convertir el modelo 3D en capas que la impresora pueda reconocer generando un archivo G-code (figura 3); asegurar que la impresora esté nivelada y correctamente calibrada –la impresora calentará su boquilla y la cama de impresión al nivel necesario–; cargar el filamento en la impresora (figura 4) e iniciar la impresión con una temperatura de 200 °C para la primera capa y 195 °C para las demás. El filamento se funde y se deposita capa por capa para construir el vertedor (figura 5).

Los modelos hidráulicos y el proceso de EA

En el laboratorio se busca visualizar los fenómenos físicos como parte del proceso de EA, por lo que los modelos hidráulicos impresos en 3D sirven para mostrar a los estudiantes la aplicación práctica del desarrollo matemático presentado en clase y verificar las leyes que rigen el comportamiento del agua.

Además, los modelos hidráulicos en la docencia son un elemento integrador, generan un aprendizaje significativo y duradero, promueven el trabajo en equipo a semejanza de la vida profesional, permiten utilizar la tecnología en un ambiente significativo y lúdico, y propician inquietudes sobre el área de la investigación. Las prácticas de laboratorio hacen posible el desarrollo de diferentes tipos de habilidades; sirven como elemento de evaluación de las competencias del estudiante y forman parte de la generación de conocimientos.

La triada pedagógica que considera estudiante, docente (profesor) y conocimiento requiere la aportación de conocimientos humanísticos y tecnológicos, además de los científicos o técnicos; se suma el carácter práctico en la comprensión de la hidráulica a través del laboratorio con las impresiones en 3D como el vertedor y el manejo de dichos modelos de manera práctica (figura 6).

El docente se transforma en guía, asesor y tutor: orienta la formación hacia las necesidades de la sociedad, siempre apoyado en su desarrollo y experiencia profesional; los vínculos subjetivos no deberán perderse, ejerciendo autoridad en el aula y el laboratorio. Las

relaciones con los saberes van cambiando para poder distinguir los conocimientos estériles dentro de la cibercultura. Este objetivo es básico para formar ingenieros con valor técnico y humano.

La transmisión del conocimiento se basa primeramente en qué enseñar. Se transmiten saberes, y la enseñanza en el salón de clase implica la transmisión de un saber procedimental pero formalizado que considera aspectos teóricos, conceptos y procedimientos. Adicionalmente, a través de las prácticas de laboratorio se transmiten saberes que promueven la acción de los alumnos sobre el mundo objetivo, es un complemento procedimental para lograr que el estudiante aprenda a hacer, no solo conocer. Como decía Benjamín Franklin, “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

Ahora bien, para logar la transmisión correcta de los conocimientos y saberes, es necesario considerar un método, es decir, cómo enseñar. La intervención didáctica son los actos y tareas que realizan los profesores para producir y promover procesos de aprendizaje en los estudiantes. Considera decisiones preactivas o de planificación, interactivas o durante el proceso de enseñanza y postactivas o de control. El trabajo en el aula se complementa con un desarrollo basado en un modelo práctico (figura 7).

Las actividades de aprendizaje son estrategias en las que quedan enfocadas las prácticas de laboratorio. Los recursos didácticos tienen la función de ofrecer al alumno sensaciones que faciliten su aprendizaje, a lo que contribuye estar en contacto directo con el agua, objeto de estudio de la hidráulica, y los modelos hidráulicos (físicos) del laboratorio, como el vertedor impreso en 3D.

Tan importante es considerar los saberes para transmitirlos al alumno y el método de enseñanza de la hidráulica, como los ambientes de aprendizaje. En un ambiente lúdico, se posibilita una práctica significativa de aquello que se aprende; tiene posibilidades

Objetivos (Syllabus)

Relaciónde mediación(Operacioneslógicasy estratégicas) (comoDocentemediador)

Relación didáctica (científico,Conocimientohumanístico ytecnológico)

Relaciónde estudio (epistemología)

Estudiante

Contenidos (Plan de cátedra)

Organización de contenidos (Plan de cátedra)

Ser humano

Actividades de aprendizaje (Estrategias)

Recursos didácticos (Modelos físicos, impresos en 3D)

Forma de evaluación (Plataforma computacional)

de construir autoconfianza e incrementa la motivación en el estudiante. Las prácticas de laboratorio permiten a los estudiantes desarrollar procesos mentales superiores, así como el desarrollo de identidad y pertenencia cognitiva; les producen pensamiento nuevo y creador al lograr realizar actividades con orientación propia. Se promueve el desarrollo de diferentes tipos de habilidades: reflexión colectiva, trabajo colaborativo, pensamiento crítico y creativo, toma de decisiones y resolución de problemas.

Conclusiones

La transmisión de saberes y el desarrollo de habilidades para un ingeniero hidráulico se logra primero partiendo de leyes comprobadas y demostradas en el salón de clase a través del análisis matemático; luego se siembran inquietudes en los alumnos, que les dan respuesta en el laboratorio a través de modelos físicos a escala, diseñados por ellos e impresos en 3D.

En la enseñanza de la hidráulica es determinante el trabajo con aspectos prácticos tales como el uso del laboratorio para sesiones interactivas con modelos físicos; el alumno complementa su formación en un ambiente lúdico, permite el trabajo en equipo y proporciona una base más de evaluación al profesor.

La impresión 3D en un principio formó parte de un procedimiento industrializado. Al llegar las impresoras de FFF, dicho proceso se simplificó y se ha vuelto más accesible para el público; permite que los estudiantes se involucren en la realización de modelos físicos, tanto en su diseño como en la impresión y prueba en el laboratorio.

Un modelo físico diseñado por los alumnos e impreso en 3D tiene ventajas didácticas para los estudiantes, al aplicar las NT y revisar su comportamiento en el laboratorio con el fin de confirmar las ecuaciones bajo ciertas condiciones de frontera

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

GABRIEL

A. IBARRA E.

Miembro del Comité de Tecnología del CICM.

LUIS

MAUMEJEAN N. Coordinador del Comité de Tecnología del CICM.

En este artículo se abordan los avances tecnológicos y las áreas de oportunidad que la aplicación de estos suponen para las empresas del sector de la ingeniería y la construcción civil en el plano internacional.

En un estudio publicado en 2017 (Mckinsey, 2017) se trató de determinar las áreas de oportunidad del sector de la construcción civil en escala internacional. Han transcurrido siete años desde la publicación de ese estudio; los efectos de la pandemia de COVID-19 retrasaron el proceso de actualización tecnológica de las empresas de ingeniería y construcción civil, por lo que, en términos generales, los hallazgos del citado estudio se mantienen vigentes. Entre otros aspectos, dicho estudio enumeró los siguientes desafíos en el sector de la construcción civil:

1. Revisión de los procesos licitatorios y mejora de la transparencia en ellos, incluyendo la racionalización del proceso correspondiente a permisos y aprobaciones y la reducción de la informalidad y la corrupción.

2. Reconfiguración del marco contractual, que comprende la adopción de un sistema centrado en la colaboración, en la resolución de problemas y en la simplificación de los procesos públicos. La licitación de proyectos con el esquema llave en mano ayuda contribuye a este proceso.

3. Replanteamiento del proceso relacionado con diseño e ingeniería, priorizando la constructibilidad y la estandarización y fomentando, en la medida de lo posible, la prefabricación fuera del sitio del proyecto.

4. Mejora de la gestión de compras y de la cadena de suministro. La aplicación de mejores prácticas en áreas como la digitalización de las compras y de los flujos de trabajo en la cadena de suministro permite una gestión logística más eficiente y la entrega justo a tiempo, así como inventarios conectados al internet de las cosas. El estudio señaló que el sector de la construcción se ubicaba en el rango más bajo

de “sofisticación” en la encuesta global de excelencia en compras, lo que sugiere un amplio margen de mejora.

5. Mejora de la ejecución en sitio, con base en la aplicación de un riguroso proceso de planificación que garantice que los hitos del proceso constructivo en sitio se logren a tiempo y dentro de presupuesto. Revisión de la relación y las interacciones entre el “dueño” del proyecto y los contratistas, y determinación de los indicadores clave de rendimiento (KPI) utilizados en las reuniones periódicas en las que se resuelven los problemas en sitio, con el requisito de que se lleve a cabo todo el trabajo previo (como la obtención de aprobaciones y el desarrollo de hitos del proyecto) antes de comenzar los trabajos en sitio; realizar una detallada planificación y coordinación de las diferentes disciplinas en sitio, junto con la aplicación de sistemas, como la metodología de gestión de proyectos lean construction; todo ello para maximizar el valor entregado al cliente y optimizar procesos con una adecuada planificación y control de riesgos.

6. Aplicación de tecnología digital, uso de nuevos materiales y automatización avanzada. La aplicación de tecnología Building Information Modeling (BIM) 3D, y en lo posible BIM 5D, para establecer transparencia en el diseño, el cálculo de costos y la visualización de avances en la construcción en forma generalizada en la empresa, junto con el uso de herramientas de colaboración digital, utilización de drones para escaneo, supervisión y mapeo; aplicación del internet de las cosas para mejorar el monitoreo de la productividad de los materiales, la mano de obra y los equipos; uso de herramientas digitales de colaboración y movilidad (como las aplicaciones de gestión de la construcción, cargadas en dispositivos móviles) para realizar un mejor seguimiento del avance y lograr una colaboración en tiempo real. El big data también tiene un papel importante que desempeñar. Los equipos y herramientas automatizados avanzados, tales como los robots para la construcción de muros de tabique y la impresión 3D, pueden acelerar la ejecución en sitio.

7. Volver a capacitar a la fuerza laboral, en virtud de que las empresas constructoras y sus trabajadores necesitan reciclarse y capacitarse continuamente para usar los últimos equipos y herramientas digitales.

Desafortunadamente, en el capítulo relativo a transparencia y simplificación administrativa no solo no ha habido avances, sino que se presentan retrocesos importantes en nuestro país.

Avances en la actualización tecnológica

Siguiendo las conclusiones del estudio citado, las mayores barreras para la innovación por parte de las empresas constructoras son la falta de inversión en tecnologías de información y en tecnología en general, y la falta de procesos formales de investigación y desarrollo en las empresas. Ahora bien, los puntos anteriores se refieren a la industria de la construcción en escala internacional. El grado de esfuerzo que debe realizarse en México para esta industria es mucho mayor que el de países desarrollados, tomando en consideración los avances de empresas como las coreanas y las chinas, e incluso las europeas, en los últimos 30 años.

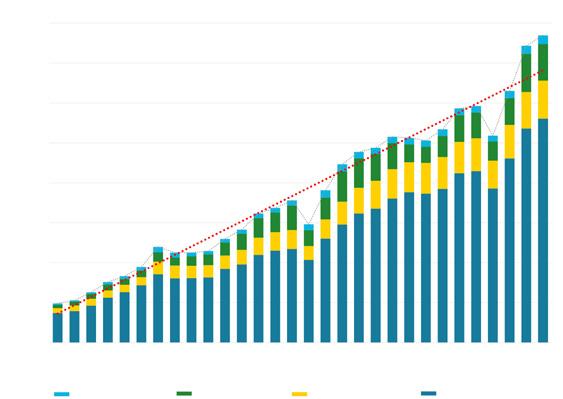

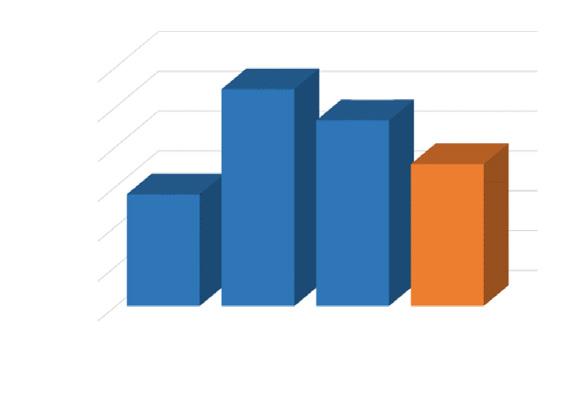

La productividad en la industria de la construcción ha registrado incrementos nulos durante los últimos años, comparativamente con otros sectores como el de la manufactura, en la que la mejora continua ha sido el imperativo. Cabe señalar a este respecto que el sector de la construcción civil es uno de los que menos invierte en investigación y desarrollo en escala internacional, como se muestra en la figura 1, donde se presenta el gasto nominal en investigación y desarrollo realizado por las principales empresas de cada sector en el mundo entre 2019 y 2023.

La innovación que hace unos años estaba en manos de grandes corporaciones y empresas tecnológicas, hoy en día se está desarrollando de manera acelerada en toda la industria, incluso en la de la construcción. Estas tecnologías de costo reducido, muy asequibles para todo el mundo, están cambiando la manera tradicional de hacer las cosas. Uno de los ejemplos de lo que está pasando y lo que será una realidad en los próximos años vendrá de la mano de la tecnología robótica, que,

aunque no es novedosa, está entrando en una fase de disrupción y posicionándose en el ámbito de desarrollos tecnológicos de bajo costo, para impactar de una manera profunda en muchas de las actividades más convencionales de la construcción. Es bien conocida la rápida expansión que está teniendo en muchos sectores la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones. El uso de este tipo de dispositivos en construcción, que fue muy innovador en su momento, hoy en día se ha convertido en un instrumento más que ya es común en las obras. Estos equipos se pueden utilizar ya no solo para la toma de fotografías aéreas para el seguimiento de obra; ahora, a través de las técnicas de fotogrametría, es posible de generar modelos 3D (nubes de puntos) de grandes extensiones de terreno con una alta precisión

Equipos de información y comunicación y equipos eléctricos

Bacteriología y farmacéutica Programas y servicios de información y comunicación

Automóviles

Construcción y metales industriales Viajes, ocio y cuidado personal Equipos y servicios para el cuidado de la salud

Moody’s, 2024.

Figura 1. Gasto nominal en investigación y desarrollo de las principales empresas que invierten en este concepto por tipo de industria entre 2019 y 2023, en miles de millones de dólares de EUA.

y en unas pocas horas. Esto ha hecho imbatibles estos sistemas a la hora de tomar mediciones periódicas del terreno, realizar seguimientos de obras o tomar decisiones en la fase de anteproyecto basadas en datos reales de campo, frente a sistemas tradicionales basados en topografía clásica.

Existen también sectores de la construcción, como la edificación, donde la robotización y automatización de procesos está llegando de manera acelerada; ejemplo de ello es la construcción de muros y tabiquería de ladrillo, que ya pueden ser realizados por robots.

Los grandes fabricantes de maquinaria para movimiento de tierras llevan trabajando varios años en la incorporación de la tecnología que se empleaba en grandes equipos de movimiento de tierra para la minería a los vehículos y equipos más comúnmente empleados en la obra civil; ello redundará en un incremento importante en la seguridad del trabajador, así como en la productividad obtenida en ambientes extremos.

Existe otro ámbito muy relevante para la construcción donde se están produciendo importantes avances a través de la automatización y la robotización: se trata de la fabricación de elementos de concreto utilizando la impresión 3D.

En las sesiones del Comité de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México se han presentado diversas innovaciones implementadas en los últimos años en la construcción civil, tales como la utilización de drones, la realidad virtual, los gemelos digitales, las aplicaciones de robots, la inteligencia artificial, etc. A este respecto, cabe mencionar que en publicaciones recientes sobre esta materia destacan las siguientes innovaciones:

1. Nuevos materiales para pavimentos antiderrapantes, concretos autorreparables, aceros con diferentes propiedades, plásticos para multitud de usos, equipos autónomos, accesorios y herramientas automatizados.

2. Procedimientos constructivos novedosos, como módulos prefabricados, impresión en 3D de elementos de concreto, cimbras versátiles y muchos otros.

3. Aplicación de programas (software) especializados en la gestión de obra, cada vez más accesibles, que abarcan aspectos tales como la planificación, la relación con el cliente y los aspectos jurídicos.

4. Tecnología BIM, que además de crear proyectos en 3D ayuda a estimar los costos, los materiales necesarios y las mejores estructuras para la construcción, además de contribuir a la optimización de todas las fases de construcción, con lo que se convierte en un sistema BIM 5D.

5. Gemelos digitales, consistentes en la construcción, en forma digital, de una representación virtual que se comporta de la misma manera que su homólogo físico, a efecto de simular cambios en el diseño, condiciones generales de construcción, nuevas funcionalidades y comportamiento durante la operación.

u Las mayores barreras para la innovación por parte de las empresas constructoras son la falta de inversión en tecnologías de información y en tecnología en general, y la falta de procesos formales de investigación y desarrollo en las empresas. Ahora bien, los puntos anteriores se refieren a la industria de la construcción en escala internacional. El grado de esfuerzo que debe realizarse en México para esta industria es mucho mayor que el de países desarrollados, tomando en consideración los avances de empresas como las coreanas y las chinas, e incluso las europeas, en los últimos 30 años.

6. Realidad aumentada, que permite a ingenieros y constructores visualizar en un entorno virtual cómo se vería un proyecto, o parte de él, antes de construirlo.

7. Drones, que tienen la facilidad de llegar a los lugares más inaccesibles, con lo que es posible recopilar datos que ayudan en la toma de decisiones, así como supervisar la calidad del trabajo, evaluar cada fase de la obra y contribuir a encontrar soluciones a problemas específicos en sitio.

8. Impresión 3D, con la que se pueden desarrollar proyectos de construcción modular con piezas prefabricadas, así como imprimir versiones a escala de un proyecto para evaluar el resultado final.

9. Internet de las cosas (IoT, sus siglas en inglés), que permite estar captando datos del entorno en forma continua, datos que son transmitidos a una base central que puede registrar información de todo tipo –ambiental, de esfuerzos, velocidad, etc.–; esta tecnología se aplica, por ejemplo, en sensores vestibles, utilizados para dar más seguridad a los trabajadores; son pequeños sistemas electrónicos integrados a cascos, anteojos o a prendas de vestir, que captan información para evaluar el estado de salud, las situaciones de riesgo, la temperatura, e incluso eventos como caídas.

10. Exoesqueletos, que ayudan a evitar esfuerzos excesivos o posiciones corporales que producen cansancio; o realizar tareas que superan las capacidades físicas naturales de una persona.

11. Cadenas de bloques o blockchain: como plataformas de servicio son sistemas de manejo de datos descentralizados con mecanismos de muy alta seguridad, con usos amplísimos para dar seguimiento a todo tipo de operaciones, desde manejo automático de contratos hasta registro de toda la documentación de cualquier proceso. Usados originalmente en criptomonedas, ayudan al manejo automático de valores.

12. Inteligencia artificial en sus diferentes modalidades, incluyendo aprendizaje automático (machine learning), procesamiento del lenguaje natural (natural language processing, NLP), reconocimiento

Conclusión

Prácticamente todos los conceptos plasmados aquí son bien conocidos por las empresas de ingeniería y construcción civil en México; sin embargo, no puede decirse lo mismo en lo que toca a su aplicación práctica. La utilización de drones y el uso de la metodología BIM, que iniciaron algunas empresas en México hace más de 15 años, así como los programas especializados en gestión de obra, son ya una práctica común entre las empresas medianas y grandes, pero la incorporación de otros desarrollos se lleva a cabo a paso lento.

Todas estas (y otras) innovaciones en el campo de la construcción civil han proporcionado al sector ventajas, como:

• Mejor planificación de los proyectos

• Simulación de procesos analizando soluciones y sus impactos, y optimizando inversiones a bajo costo

• Aumento de la productividad durante la ejecución de las obras

• Más seguridad para los trabajadores

• Más agilidad en la ejecución de proyectos

• Reducción de fallas y retrabajos

• Reducción de costos

• Desarrollo de proyectos innovadores que aportan valor al cliente

Las empresas mexicanas de ingeniería deben acelerar el proceso de incorporación de nuevas tecnologías y de innovación, para mantener su competitividad y su capacidad de desarrollo de ingeniería, así como una capacidad constructiva de clase mundial

Referencias

Mckinsey Global Institute (2017). Reinventing construction: a route to higher productivity.

Moody’s (2024). Global Innovation Index. Analyzing global R&D trends with the Orbis dataset.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org de patrones ( pattern recognition , PR), robótica y equipos autónomos, sistemas expertos, automatización de procesos robóticos ( robotic process automation, RPA), modelado y simulación de sistemas complejos, generación de contenidos, seguridad y ciberseguridad, ética, IA responsable, etc. Todo esto en miles de aplicaciones de naturaleza diversa y en especial en procesos de ingeniería y construcción.

CARLOS SANTILLÁN DOHERTY

Ingeniero civil. Coordinador del Comité Técnico de Planeación del CICM. Secretario del Comité Técnico de Transporte de Mercancías de PIARC. Experto en planeación, operación y gobernanza de corredores logísticos y sus infraestructuras. Presidente de ciaO.

¿Una nueva oportunidad para la infraestructura en México?

Los “100 pasos para la transformación” a los que se comprometió la nueva titular del Poder Ejecutivo nacional al tomar posesión son el resumen de las acciones que provienen de un plan con atributos metodológicos. Sin embargo, hay algunas omisiones y debilidades, particularmente en el ámbito de la infraestructura. En el presente artículo se examina este asunto y se propone que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo sea la oportunidad para abordar lo pendiente.

Para ser justos, competitivos y sostenibles, es necesaria una inversión en infraestructura de, por lo menos, un 5% del PIB, y que este valor sea constante año tras año y en el largo plazo. Hay que dejar de ver los proyectos de infraestructura como “obras”, es decir, como negocios de construcción o financieros, nada más, y visualizarlos como un servicio para la población, para la economía del país y para su sostenibilidad.

Para lograr todo esto, hay que empezar por el principio: la planeación de la infraestructura.

En este trabajo se propone que un “pensamiento lento” es esencial para seleccionar “proyectos correctos” y, luego, ejecutarlos correctamente.

No se ignora aquí la coyuntura actual de México, en la que un nuevo gobierno asume el poder; por el contrario, se analizan los documentos programáticos del partido en el poder y, luego, la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y las “Recomendaciones para mejorar el ciclo de desarrollo de la infraestructura” (SHCP y Banobras, 2017), que se discuten y son el marco de referencia para evaluar las propuestas del nuevo gobierno –en el ámbito de la infraestructura– que previsiblemente se convertirán en el Plan Nacional de Desarrollo.

También en este artículo se recoge el trabajo de reflexión que ha desarrollado el Comité Técnico de Planeación de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) en los últimos meses.

El objetivo es identificar la manera de aprovechar esta coyuntura para construir una visión de infraestructura a largo plazo, basada en la planeación.

¿Por qué no contamos con un Instituto Nacional de Planeación de la Infraestructura?