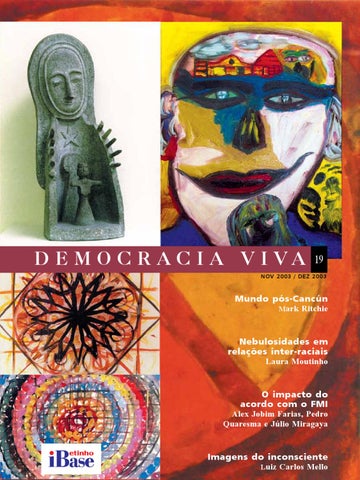

DEMOCRACIA VIVA

19

NOV 2003 / DEZ 2003

Mundo pós-Cancún

Mark Ritchie

Nebulosidades em relações inter-raciais

Laura Moutinho

O impacto do acordo com o FMI

Alex Jobim Farias, Pedro Quaresma e Júlio Miragaya

Imagens do inconsciente

Luiz Carlos Mello

DEMOCRACIA VIVA

19

NOV 2003 / DEZ 2003

Mundo pós-Cancún

Mark Ritchie

Nebulosidades em relações inter-raciais

Laura Moutinho

O impacto do acordo com o FMI

Alex Jobim Farias, Pedro Quaresma e Júlio Miragaya

Imagens do inconsciente

Luiz Carlos Mello